ISVPS_Veterinary_News_DE_1Edition

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

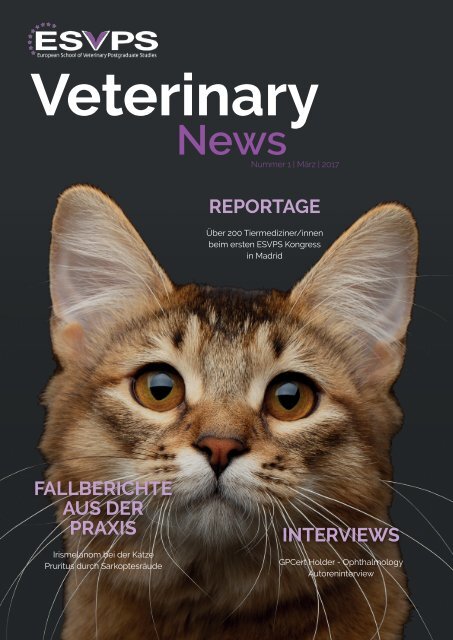

<strong>Veterinary</strong><br />

<strong>News</strong><br />

Nummer 1 | März | 2017<br />

REPORTAGE<br />

Über 200 Tiermediziner/innen<br />

beim ersten ESVPS Kongress<br />

in Madrid<br />

FALLBERICHTE<br />

AUS <strong>DE</strong>R<br />

PRAXIS<br />

Irismelanom bei der Katze<br />

Pruritus durch Sarkoptesräude<br />

INTERVIEWS<br />

GPCert Holder - Ophthalmology<br />

Autoreninterview

Das beste Material,<br />

der richtige Knoten<br />

für den perfekten<br />

Sitz Ihrer Naht<br />

Wir präsentieren<br />

Die hohe Kunst<br />

des Nahtmaterials<br />

Premilene ®<br />

Novosyn ®<br />

Monosyn ®<br />

MonoPlus ®<br />

Fadenaufbau:<br />

monofil<br />

Fadenaufbau:<br />

geflochten<br />

Fadenaufbau:<br />

monofil<br />

Fadenaufbau:<br />

monofil<br />

Material:<br />

Polypropylen<br />

Material: Poly(glycolid-co-l-lactid 90/10)<br />

Material:<br />

Glykonat<br />

Material:<br />

Poly-p-dioxanon<br />

VET_20151001<br />

Beschichtung:<br />

keine<br />

USP: 10/0 – 1<br />

Farben:<br />

blau<br />

Beschichtung:<br />

USP: 8/0 – 2<br />

Farben:<br />

violett<br />

Poly(glycolid-co-l-lactid 35/65)<br />

Calciumstearat<br />

Beschichtung: keine<br />

USP: 6/0 – 1<br />

Farben<br />

violett, ungefärbt<br />

Beschichtung: keine<br />

USP: 7/0 – 2<br />

Farben:<br />

violett<br />

Nicht resorbierbar<br />

Resorbierbar<br />

Resorbierbar<br />

Resorbierbar<br />

Photos : Getty Images • Création : studio<br />

Indikationen<br />

• Hautverschluss<br />

• Hernien<br />

• Dentalchirurgie<br />

Reißkraftverlust: 21 Tage 50 %<br />

Materialresorption: ca. 56 – 70 Tage<br />

Indikationen<br />

• Gynäkologie, Urologie, Ophthalmologie<br />

• Bauchwandverschluss<br />

• Ligaturen<br />

Reißkraftverlust: 14 Tage 50 %<br />

Materialresorption: ca. 60 – 90 Tage<br />

Indikationen<br />

• Haut, Schleimhaut<br />

• Magen-Darm<br />

• Sub- und Intrakutan<br />

Reißkraftverlust: 35 Tage 50 %<br />

Materialresorption: ca. 180 – 210 Tage<br />

Indikationen<br />

• Orthopädie<br />

• Gynäkologie, Urologie<br />

• Bauchwandverschluss

1<br />

2<br />

Inhalt<br />

Editorial 04<br />

Vorstellung der ESVPS 06<br />

3<br />

Aktuelles<br />

Verbreitung invasiver Arten<br />

Tier des Jahres 2017<br />

Neuer Impfstoff entwickelt<br />

Aktualisierung der Impfleitlinien<br />

4<br />

Reportage<br />

ESVPS Konferenz Madrid 2016<br />

5<br />

Interview<br />

GPCert Holder: Ophthalmology<br />

6<br />

Fallberichte aus der Praxis<br />

Pruritus bei einem 3 jährigen Boder Collie Mischling durch Sarkoptesräude<br />

Irismelanom bei einer 6 Jahre alten Europäisch Kurzhaar Katze<br />

7<br />

Expertenecke<br />

Verhaltensmedizinerin Sabine Schroll über die Freude am Beruf<br />

Fütterungsarten bei Katzen<br />

8<br />

Wissenschaftliche Veröffentlichungen<br />

Single Port Zugangstechnik bei minimalinvasiver Ovariohysterektomie<br />

Akzeptanz und therapeutische Effekte von Nierendiäten bei Katzen<br />

07<br />

07<br />

08<br />

08<br />

09<br />

11<br />

13<br />

17<br />

23<br />

24<br />

26<br />

26

Aktuelles<br />

Einjährige<br />

Fortbildungsprogramme<br />

GPCert programmes<br />

2017<br />

<strong>DE</strong>UTSCHLAND<br />

INNERE MEDIZIN <strong>DE</strong>R KLEINTIERE<br />

KLEINTIERCHIRURGIE<br />

FAST-TRACK KLEINTIERCHIRURGIE<br />

<strong>DE</strong>RMATOLOGIE<br />

KATZENMEDIZIN<br />

ULTRASCHALL BEIM KLEINTIER<br />

KLEINTIER-PHYSIOTHERAPIE<br />

PHYSIOTHERAPIE FÜR TFA<br />

ANÄSTHESIE FÜR TFA<br />

Akkreditiert von:<br />

Sind Sie bereit für den nächsten Schritt? Die Registrierung ist einfach...<br />

Rufen Sie uns an<br />

(+49) (0) 32-221 090 047<br />

Schreiben Sie uns<br />

info.de@improveinternational.com<br />

Besuchen Sie<br />

unsere Homepage<br />

www.improveinternational.com<br />

ESVPS

Editorial<br />

Gudrun Neidenbach<br />

Tatjana Maier-Wentz<br />

Liebe Kolleginnen und Kollegen!<br />

Wir freuen uns, Ihnen die erste Ausgabe unseres neuen online Magazins „ESVPS <strong>Veterinary</strong> <strong>News</strong>“ zu präsentieren! Die ESVPS<br />

als britische non-profit Organisation sieht sich dem veterinärmedizinischen Praktiker eng verbunden. Durch Kooperationen mit<br />

Fortbildungsanbietern, Akkreditierung von Kursprogrammen und Evaluierung entsprechender Prüfungen zum Erhalt internationaler<br />

Zertifikate, hat das Gremium die Förderung kontinuierlicher Wissenserweiterung in der Tiermedizin zum obersten Ziel<br />

erklärt.<br />

Dieses neue Format wird nun ebenfalls mit 4 Ausgaben pro Jahr dazu beitragen, die Kommunikation in unserer Gemeinschaft<br />

interessierter Kollegen und Kolleginnen zu verbessern und dient dazu, hilfreiche Netzwerkstrukturen weiter auszubauen.<br />

Finden Sie auf den folgenden Seiten interessante Neuigkeiten und Fakten aus der Tiermedizin, wissenschaftliche Artikel und<br />

Veröffentlichungen, sowie nicht zuletzt Wissenswertes rund um die ESVPS. Ein besonderes Highlight sind ausgewählte Fallberichte<br />

unserer Prüfungskandidaten aus dem deutschsprachigen Raum, mit spannenden Einblicken in Praxisalltag und Behandlungsstrategien!<br />

In diesem Heft erwarten Sie Fallberichte aus der Dermatologie und Ophthalmologie, die Praxisnähe wissenschaftlich aufgearbeitet<br />

schildern. Unsere Expertenmeinung liefert die Verhaltensmedizinerin Sabine Schroll (Dipl. Tzt.), international bekannte<br />

Referentin zum Katzenverhalten.<br />

Als redaktionelles Team begleiten Sie Gudrun Neidenbach, ESVPS Koordinatorin und Ansprechpartnerin für Kandidaten aus<br />

Deutschland, Österreich und der Schweiz, und Tatjana Maier-Wentz, praktische Tierärztin und freiberufliche Editorin. Wir freuen<br />

uns jederzeit über Ihre Fragen, Wünsche und Anregungen und wünschen Ihnen viel Spaß beim Stöbern in dieser Ausgabe!<br />

04

Sheffield (UK) designed,<br />

proudly engineered for vets by vets<br />

Vi are world leaders in <strong>Veterinary</strong> Arthrodesis Plate design<br />

36 different pantarsal arthrodesis plate designs and 7 different intertarsal arthrodesis plate designs in stock<br />

Take advantage of our long established custom plate service<br />

To request Vi’s 2017 catalogue call +44 (0)114 258 8530 or email info@vetinst.com<br />

www.vetinst.com <strong>Veterinary</strong> Instrumentation is a company

Vorstellung der ESVPS<br />

Willkommen der ESVPS<br />

Ursprünglich in England gegründet, wird die ESVPS inzwischen weltweit zunehmend präsenter. Auch im deutschsprachigen<br />

Raum erhöht sich die Zahl der durch die ESVPS verliehenen Zertifikate beständig.<br />

Doch wer steht hinter der European School of <strong>Veterinary</strong> Postgraduate Studies? Gegründet wurde die Organisation im Jahr<br />

2003, von Tierärzten, denen ein Mangel an Zusatzqualifikationen für praktizierende Tiermediziner/innen aufgefallen war. Üblicherweise<br />

schlugen Veterinäre/innen direkt im Anschluss an die Universität den Weg weiterführender Karriere ein, und verzichteten<br />

dafür erst einmal auf die Selbstständigkeit. Wollten Praktiker/innen, die fest in Berufs- und Familienleben stehen eigene<br />

Schwerpunktinteressen mit anerkanntem Abschluss nachweislich vertiefen, so waren ihre Möglichkeiten sehr begrenzt.<br />

Das Bestreben, hier etwas zum Vorteil praktizierender Kollegen/innen zu verändern, führte zur Entstehung des Gremiums, das<br />

sich seither mit der Akkreditierung passender Kursprogramme unterschiedlicher Anbieter befasst. Weltweit werden entsprechende<br />

Abschlussprüfungen zu solchen Programmen koordiniert und die Anforderungen für den Zertifikatserhalt evaluiert.<br />

Augenblicklich verleiht die ESVPS entsprechend persönlicher Vorbildung und Berufsstand das General Practitioners Certificate<br />

und das General Practitioner Advanced Certificate für Veterinärmediziner/innen nach unterschiedlichen Schwerpunktfortbildungen,<br />

sowie die <strong>Veterinary</strong> Technician Certificates für tiermedizinische Fachangestellte.<br />

Die Anforderungen um ein Zertifikat der ESVPS zu erhalten variieren, ihnen allen gemein ist jedoch, dass ein Kursprogramm mit<br />

akkreditiertem Inhalt besucht, oder eine äquivalente Fortbildung nachgewiesen werden muss. Außerdem muss mindestens ein<br />

Fallbericht nach den festen Kriterien der ESVPS verfasst werden, und ein Multiple Choice Examen positiv abgelegt werden.<br />

Ein Direktorengremium leitet die ESVPS und wird von der Prüfungskommission internationaler Spezialisten sowie der Akkreditierungskommission<br />

unterstützt. In Großbritannien ist die Zusammenarbeit mit der Harper Adams University sehr eng, was das<br />

GPCert für viele zu einem ersten Schritt zu einer weiteren Karriere über PgC (Postgraduate Certificate) und Master macht.<br />

Internationale Karrierewege nach Einstieg mit einem GPCert oder in weiterer Folge einem GPAdvCert einzuschlagen ist durchaus<br />

möglich. Eine steigende Nachfrage zeigt auch hier den Bedarf unterschiedlicher Stufen erreichbarer Zusatzqualifikationen<br />

unter Veterinärmediziner/innen an.<br />

Im deutschsprachigen Raum ist Gudrun Neidenbach Ihre Ansprechpartnerin für alle Belange rund um die ESVPS, akkredierte<br />

Kursprogramme und Prüfungsmöglichkeiten. Kontaktieren Sie sie jederzeit gerne persönlich unter gudrunneidenbach@esvps.org<br />

und informieren Sie sich zu Ihrem individuellen Anliegen!<br />

Sie finden uns online unter www.esvps.org und auch in den sozialen Netzwerken wie Facebook oder twitter , oder<br />

lernen Sie uns auf einem Kongress persönlich kennen!<br />

06<br />

<strong>Veterinary</strong><strong>News</strong> 1

Aktuelles<br />

Verbreitung invasiver Arten<br />

Aktuell wird die Einschleppung von Vektoren und damit verbunden, gefährlicher<br />

Krankheitserreger, immer wieder diskutiert. Krankheitsbilder,<br />

die noch in vielen Lehrbüchern als „im ausschließlich Mittelmeerraum<br />

vorkommend“ aufgeführt sind, gehören vielerorts zum Praxisalltag.<br />

Eine Kooperation von Forschern des Senckenberg, der Universität Oldenburg<br />

und der Universität Wien haben die Erklärung der Ausbreitung<br />

invasiver Arten anhand globaler Handelsströme mittels eines Computermodells<br />

untersucht und verblüffende Muster gefunden.<br />

Lesen Sie den gesamten Artikel hier:<br />

https://vet-magazin.com/wissenschaft/wildtierkunde/Wie-weitreisen-invasive-Arten.html<br />

Das Tier des Jahres 2017 – Die Haselmaus<br />

Jedes Jahr wird von der Deutschen Wildtierstiftung gemeinsam mit der<br />

Schutzgemeinschaft deutsches Wild ein Tier des Jahres ernannt. Im<br />

neuen Jahr fiel die Wahl auf ein knopfäugiges kleines Pelzwesen, das<br />

im Augenblick in tiefem Schlaf liegt: die Haselmaus. Mit der Ernennung<br />

zum Tier des Jahres soll sich mehr Aufmerksamkeit auf die wachsende<br />

Gefährung dieser scheuen Vertreterin der Familie der Bilche richten.<br />

Lesen Sie den gesamten Artikel hier:<br />

https://vet-magazin.com/wissenschaft/wildtierkunde/Haselmaus-<br />

Tier-des-Jahres-2017.html<br />

ESVPS<br />

07

Aktuelles<br />

Rekombinante inaktivierte Tollwutviren mit<br />

Staupe-Glykoproteinen schützen gegen beide<br />

Erreger<br />

Ein neuer inaktivierter Impfstoff, der gegen Staupe und Tollwut schützt,<br />

minimiert Risiken einer Erkrankung durch aktive Lebendimpfstoffe, wie<br />

sie aktuell vorwiegend auf dem Markt sind und erhöht die Temperaturstabilität<br />

der Impfstoffe. Forscher des Paul-Ehrlich-Instituts konnten<br />

durch Anwendung gentechnischer Veränderungen eine Impfstoffkombination<br />

herstellen, die gegen Staupe und Tollwut schützt.<br />

Lesen Sie den gesamten Artikel hier:<br />

https://vet-magazin.com/wissenschaft/kleintiermedizin/Tollwut-<br />

Staupe-Impfung.html<br />

Impfleitlinien aktualisiert<br />

Im Dezember 2016 veröffentlichte die StIKoVet (ständige Impfkommission<br />

Veterinärmedizin) die 4. Auflage der Leitlinie zur Impfung von Kleintieren.<br />

Impfschemata sind immer wieder Gegenstand von Expertendiskussionen,<br />

da sie beständig von Faktoren wie neuen wissenschaftlichen<br />

Erkenntnissen, Weiterentwicklung von Impfstoffen oder Verbreitung<br />

von Krankheitserregern beeinflusst sind.<br />

Eine Impfung bleibt jedoch die wichtigste Maßnahme zur Prävention<br />

von Infektionskrankheiten, für das Einzeltier genau wie für ganze Populationen.<br />

Oft sind internationale Vergleiche der Impfempfehlungen sehr<br />

abweichend und eine allgemeine Richtlinie, die den aktuellen Wissenstand<br />

berücksichtigt, ist gefragt.<br />

Lesen Sie mehr unter:<br />

https://www.fli.de/de/kommissionen/stiko-vet/empfehlungen/<br />

Mit freundlicher Unterstützung<br />

des VET-MAGAZINs<br />

https://vet-magazin.com/<br />

08<br />

<strong>Veterinary</strong><strong>News</strong> 1

Ein absolutes<br />

Highlight bildete<br />

der Auftakt einer<br />

Kongressreihe der<br />

ESVPS im sonnigen<br />

Madrid! Wir als<br />

Organisatoren sind<br />

sehr stolz, unsere<br />

Rolle als Botschafter<br />

kontinuierlicher<br />

Wissenserweiterung<br />

so umfassend erfüllen<br />

zu können.<br />

Umfassendes Informationsmaterial zur Begrüßung<br />

Willkommen zum ersten ESVPS Kongress in Madrid!<br />

Die European School of <strong>Veterinary</strong> Postgraduate Studies ist<br />

bestrebt, Tiermedizinern/innen auf internationaler Ebene Möglichkeiten<br />

zu hochqualitativer Fortbildung zu bieten, die sich gut<br />

in den Alltag eines Praktikers eingliedern lassen.<br />

Um das umfangreiche Angebot weiter zu vervollständigen, fand<br />

am 23. und 24 September 2016 der erste ESVPS Kongress in<br />

Madrid, Spanien statt. Auf dem Gelände des Faunia Naturparks<br />

trafen sich knapp 250 Kleintiermediziner/innen, um zwei Tage<br />

ganz im Zeichen der Kleintierchirurgie und Inneren Medizin zu<br />

verbringen. Im Vordergrund stand dabei in erster Linie der Wis-<br />

ESVPS<br />

09

Reportage<br />

senstransfer, aber auch die Etablierung von Netzwerken in einer<br />

Gemeinschaft von allen an kontinuierlicher Wissenserweiterung<br />

interessierten Kollegen und Kolleginnen.<br />

International anerkannte Experten vermittelten zwei Tage lang<br />

neueste Erkenntnisse aus der Wissenschaft und Praxisanwendungen<br />

aus verschiedenen Themengebieten wie Onkologie,<br />

Dermatologie und Kardiologie. Interaktive Fallbesprechungen<br />

mit Beteiligung des Auditoriums belebten die Vorträge auf sehr<br />

ansprechende Art, wie durch Feedbacks der Teilnehmenden<br />

bestätigt wurde. Chirurgische Aspekte konzentrierten sich auf<br />

die Traumatologie, die den Zuhörer/innen sehr praxisnah und in<br />

vielfältigen Zusammenhängen vermittelt wurde.<br />

Durch die naturnahe Lage des Kongressortes kam neben dem<br />

Zuwachs an Fachwissen und dem kollegialen Austausch auch<br />

die Entspannung in geselliger Atmosphäre nicht zu kurz. Auch<br />

für das leibliche Wohl wurde nicht nur beim Galadinner zur Kongresseröffnung<br />

bestens gesorgt.<br />

Die Organisation oblag der ESVPS, die mit Unterstützung von<br />

Improve International und 5m Publishing diese Kongresstage zu<br />

einem besonderen fachlichen Highlight avancieren ließen.<br />

Besonderer Dank gilt den Hauptsponsoren von Merial, sowie<br />

Dechra, Vetoquinol, SCIL, und Blau Chirurgische Instrumente,<br />

genau wie den Fachverlagen der Assissi Gruppe und Multimedica,<br />

die durch die Vorstellung ihrer Produkte und vielfältige<br />

Präsentationen neuer Angebote das Kongresserlebnis für die<br />

Besucher abrundeten.<br />

Nach dem Erfolg dieser Premiere kann die ESVPS die zahlreichen<br />

Nachfragen spanischer Kollegen nach der erwarteten<br />

Fortsetzung inzwischen mit einem konkreten Datum beantworten<br />

– wir freuen uns bereits, viele interessierte Veterinärmediziner/innen<br />

am 6. und 7. Oktober 2017 als ESVPS Kongressteilnehmer<br />

begrüßen zu dürfen!<br />

Geselligkeit unter Kollegen stärkt die Motivation!<br />

Spannende Vorträge anerkannter Experten – aus der Praxis für die Praxis!<br />

Wir bedanken uns ganz besonders bei unseren Partnern<br />

10<br />

<strong>Veterinary</strong><strong>News</strong> 1

Interview<br />

Interview<br />

GPCert Holder –<br />

Ophthalmology<br />

FAKTEN<br />

NAME Tatjana Maier-Wentz<br />

ALTER 32<br />

GEOGRAPHISCHE LOKALISATION Süddeutschland, Schwarzwald-Baar<br />

PRAXISSTRUKTUR Kleintierpraxis<br />

INTERESSENGEBIETE Kleintiermedizin, speziell Ophthalmologie, Orthopädie<br />

Unsere erste Interviewpartnerin ist auch gleich meine Kollegin, Frau Mag. Tatjana Maier-<br />

Wentz. Sie hat nach einem Studium in Wien bereits einige Jahre Berufserfahrung in der<br />

Kleintierpraxis gesammelt, ist 32 Jahre alt und arbeitet aktuell in Baden-Württemberg im<br />

Schwarzwald- Baar Kreis.<br />

Ihre Schwerpunktinteressen sind die Ophthalmologie und die Orthopädie.<br />

Was hat Sie dazu bewogen, die Fortbildungsreihe von<br />

Improve International zu besuchen?<br />

Als ich mich informierte, welche Möglichkeiten es gibt, mein<br />

Fachwissen gezielt in der Ophthalmologie zu vertiefen, bin ich<br />

auf die Kurse von Improve International gestoßen. Da ich bisher<br />

nur Positives zu den vermittelten Inhalten gehört hatte und die<br />

modulare Struktur mich angesprochen hat, habe ich mich dafür<br />

entschieden. Besonders interessant fand ich auch die Möglichkeit<br />

durch eine Abschlussprüfung ein internationales Zertifikat<br />

zu erhalten.<br />

Haben sich Ihre Erwartungen erfüllt?<br />

Ja, unbedingt. Der Wissenszuwachs ist enorm, ich konnte vieles,<br />

das ich in den Fortbildungsmodulen erlernt hatte, direkt in<br />

den Praxisalltag übernehmen und erfolgreich anwenden. Durch<br />

das Lernen auf die Prüfung der ESVPS habe ich mich nochmal<br />

eingehender auch mit den wissenschaftlichen Hintergründen<br />

befasst und als Erfolgsbeweis das General Practitioner Certificate<br />

erhalten. Das eingehende Beschäftigen mit ophthalmologischen<br />

Fällen hat den Spaß am Beruf noch mal spürbar erhöht.<br />

ESVPS<br />

11

Interview<br />

Ich freue mich ehrlich gesagt immer, wenn ich einen Fall behandle, der nicht sofort eine<br />

ersichtliche Lösung hat. Ich muss mich damit eingehender ausei nandersetzen und kann<br />

Gelerntes erfolgreich anwenden. Wenn meine Behandlungsstrategie dann erfolgreich ist,<br />

vermittelt mir das ein wirklich gutes Gefühl.<br />

Dass bei dem Druck, unter dem man als Veterinärmediziner<br />

oft steht, genau diese Freude am Beruf nicht zu<br />

kurz kommt, ist wirklich wichtig. Worauf freuen Sie sich<br />

besonders, wenn Sie morgens in die Praxis kommen?<br />

Ja, wenn ich mich mir diese Freude nicht erhalten könnte, wäre<br />

der Job wirklich sehr anstrengend. Ich freue mich ehrlich gesagt<br />

immer, wenn ich einen Fall behandle, der nicht sofort eine ersichtliche<br />

Lösung hat. Ich muss mich damit eingehender auseinandersetzen<br />

und kann Gelerntes erfolgreich anwenden. Wenn<br />

meine Behandlungsstrategie dann erfolgreich ist, vermittelt mir<br />

das ein wirklich gutes Gefühl. Dann ist auch der Kontakt mit den<br />

Patientenbesitzern sehr viel entspannter, ich kann mehr Sicherheit<br />

vermitteln und bin souveräner. Denn mir macht der Kontakt<br />

mit vielen unterschiedlichen Menschen wirklich Spaß! Der Umgang<br />

mit den Patienten selbst ist ja oft ein angenehmer.<br />

Diese beschriebene Selbstsicherheit ist auch ein interessanter<br />

Punkt. Welches Erfolgserlebnis lässt Sie denn<br />

immer noch stolz lächeln, wenn Sie daran denken?<br />

Ich hatte diesen Fall, ein Schäferhund, der anamnestisch bereits<br />

3 Monate lang wegen eines „roten, trüben Auges“ vorbehandelt<br />

war. Aufgrund meiner neuen Kenntnisse konnte ich eine<br />

Schäferhundekeratitis diagnostizieren und erfolgreich behandeln.<br />

Das ist mir besonders auch wegen der Dankbarkeit des<br />

Besitzer im Gedächtnis geblieben – und weil ich so stolz darauf<br />

bin, die Lebensqualität des Hundes wieder erhöht zu haben.<br />

Sie würden also sagen, die Vertiefungsfortbildung zur<br />

Ophthalmologie zu besuchen, hat Ihr Verhalten in der<br />

Praxis verändert?<br />

Ja, dieses Gefühl habe ich wirklich. Ich kann Patientenbesitzern<br />

gegenüber sicherer auftreten, meine Vorschläge klar formulieren.<br />

Ich kann ein breiteres Spektrum an Differentialdiagnosen<br />

aufstellen, um dann die weitere Diagnostik selbst strukturierter<br />

anzugehen und durchzuführen. Das Lernen auf die Prüfung hat<br />

mich „gezwungen“ mich intensiv mit den Inhalten der Fortbildung<br />

auseinander zu setzen. Ein GPCert zur erhalten war für<br />

mich dann die Bestätigung, dass ich auf diesem Gebiet tatsächlich<br />

umfangreicheres Wissen als vorher vorweisen kann.<br />

Das freut mich ehrlich zu hören! Ich wünsche Ihnen noch viel<br />

Erfolg und vor allem Spaß mit Ihrem erworbenen Wissen, und<br />

bedanke mich für Ihre Zeit zu diesem Interview!<br />

12<br />

<strong>Veterinary</strong><strong>News</strong> 1

Fallberichte aus der Praxis<br />

Pruritus bei einem 3-jährigen<br />

Border Collie Mischling durch<br />

Sarkoptesräude<br />

Von Tierärztin Nora Frank<br />

Dieser Fallbericht beschreibt einen dreijährigen Border Collie Mischlingsrüden mit einer Sarkoptesräude, der im Rahmen<br />

der Hautsprechstunde vorgestellt wurde. Bei dieser hochgradig ansteckenden parasitären Hauterkrankung handelt<br />

es sich um die Infektion mit Sarcoptes scabiei (varietas (var.) canis), der sogenannten Grabmilbe. Sie stellt sich klinisch<br />

durch hochgradigen Pruritus und einem typischen Verteilungsmuster der Exkoriationen an Ohren (Ohrränder),<br />

Knochenvorsprüngen (lateral Ellbogen, Sprunggelenk) sowie die ventralen Aspekte von Brust und Abdomen dar.<br />

Der vorgestellte Patient wurde vor etwa einem halben Jahr vom Haustierarzt hinsichtlich einer Allergie aufgearbeitet<br />

und vorbehandelt mit Oclacitinib (Apoquel® 16 mg 2 x tgl 1 Tablette) und seit drei Monaten zusätzlich mit einer Spezifischen<br />

Immuntherapie (SIT), was jedoch ohne Erfolg verlief und zu einer Verschlimmerung der Symptomatik führte. Die<br />

klinische Verdachtsdiagnose Sarkoptesräude wurde durch den positiven Pinna- Pedal- Reflex bestärkt und während<br />

der diagnostischen Therapie mit Moxidectin (Advocate® 400, 2,5 - 4 mg/kg Moxidectin und 10 - 16 mg/kg Imidacloprid,<br />

Firma Bayer) bestätigt. Zu Beginn der Therapie zeigte der Patient verstärkten Juckreiz, welcher sich im Laufe der<br />

Behandlung innerhalb von zwei Monaten vollständig reduzierte. Auf eine systemische Kortikosteroid-Therapie wurde<br />

verzichtet, da die Diagnose im Hautgeschabsel definitiv nicht gestellt werden konnte und nur so eine schnelle Beurteilung<br />

der diagnostischen Therapie möglich war. Auch die Behandlung mit Apoquel® und der SIT wurde abgesetzt.<br />

Einleitung<br />

Pruritus ist eine unangenehme Empfindung, die das Bedürfnis hervorruft zu kratzen,<br />

lecken, beißen oder scheuern (Miller et al., 2013). Hierfür kommen viele Ursachen in-<br />

Frage. Die Sarkoptesräude wird durch eine wirtsunspezifische, hochgradig kontagiöse<br />

Milbe verursacht und zählt zu einer der wichtigsten Differentialdiagnosen von juckenden<br />

Hauterkrankungen beim Hund.<br />

Die Erkrankung ist ein stetiges Problem von unterschiedlicher Frequenz und ist charakterisiert<br />

durch den starken Juckreiz. Aber auch Fälle von lokalisierter Räude, sowie<br />

symptomlosen Trägertieren sind beschrieben.<br />

Anamnese<br />

Vorgestellt wurde ein drei Jahre alter kastrierter Border Collie Mischling, der seit ungefähr<br />

sechs Monaten ausgeprägten Juckreiz zeigte.<br />

Der Hund war zuvor nicht im Ausland und lebte bis vor einem Jahr auf einem Bauernhof<br />

und wurde laut Besitzer wegen seiner unruhigen Art abgegeben. Die jetzige Besitzerin<br />

beschreibt ihn als ein Energiebündel, der sich schlecht konzentrieren kann.<br />

Sie besucht regelmäßig die Hundeschule und stellt seitdem eine Verbesserung des<br />

Verhaltens fest, ist aber sehr beunruhigt wegen des starken Juckreizes und der erfolglosen<br />

Behandlung des Haustierarztes. In einer tierärztlichen Vorbehandlung wurde<br />

von dem behandelnden Haustierarzt ein Allergiescreening mit anschließender Einzelallergenbestimmung<br />

der Firma I<strong>DE</strong>XX, Ludwigsburg durchgeführt. Das Ergebnis zeigte<br />

eine positive Antikörperreaktion auf Milben und Schimmelpilze, insbesondere auf Dermatophagoides<br />

farinae (DF) mit 2789 ELISA absorbance units (EAU). Auch weitere<br />

Milben und einzelne Gräser zeigten eine<br />

Antikörper Reaktion von 200-300 EAU<br />

(Referenzwert > 150 sind als positiv zu<br />

werten). Daraufhin wurde eine Spezifische<br />

Immuntherapie eingeleitet und der<br />

Hund unter Oclacitinib (Apoquel® 16<br />

mg, 2 x täglich 1 Tablette, Firma Zoetis)<br />

gesetzt. Die Verschlimmerung der Symptomatik<br />

beschreibt die Besitzerin durch<br />

zusätzliches Schlecken und Knabbern<br />

der Gliedmaßen auch in der Nacht. Den<br />

Schweregrad stufte sie auf einer Juckreizskala<br />

bei „acht von zehn“ ein. Auch<br />

fallen ihr vermehrt die Hautveränderungen<br />

an Ohren und Ellbogen auf.<br />

Im letzten Jahr hatte keine Futterumstellung<br />

stattgefunden. Der Hund ist regelmäßig<br />

geimpft gegen Parvovirose,<br />

Staupe, Hepatitis, Parainfluenza, Leptospirose<br />

und Tollwut (SHPPiLT®, Firma<br />

MSD). Die letzte Entwurmung mittels<br />

Milbemax® (12,5mg Milbemycon oxime,<br />

125 mg Praziquantel, Firma Novartis) ist<br />

ESVPS<br />

13

Fallberichte aus der Praxis<br />

länger als vier Monate her. Eine Ektoparasiten<br />

Behandlung wurde durch die Besitzerin<br />

im letzten Jahr nicht durchgeführt.<br />

Klinische Befunde<br />

Der Rüde präsentierte sich während der<br />

gesamten Untersuchungszeit als ein sehr<br />

aufgeregter und unsicherer Hund. Seine<br />

nervöse, hektische Art erschwerte den<br />

klinischen Untersuchungsgang, insbesondere<br />

die Auskultation.<br />

Der Ernährungs– und Pflegezustand lag<br />

in der Norm. Sein Gewicht betrug zum<br />

Zeitpunkt der Erstvorstellung 30,2 kg.<br />

Die Körpertemperatur lag bei 38,8 C. Die<br />

Maulschleimhaut war blassrosa, die kapillare<br />

Füllungszeit prompt. Alle tastbaren<br />

Lymphknoten waren unauffällig. Die Herzfrequenz<br />

war im annähernd ruhigen<br />

Zustand um 100 Schläge/ Minute. Die<br />

Herztöne waren gut abgesetzt und ohne<br />

pathologische Nebengeräusche. Die Atemfrequenz<br />

wurde nicht ausgezählt, da<br />

der Hund hochfrequent hechelte.<br />

Im Rahmen der dermatologischen Untersuchung<br />

konnte der Pinna- Pedal- Reflex<br />

durch leichtes Reiben an der Henryschen<br />

Tasche ausgelöst werden. Bei diesem<br />

Reflex reibt man den Ohrrand zwischen<br />

Zeigefinger und Daumen. Wird dabei ein<br />

Kratzreflex beim Hund ausgelöst, gilt dies<br />

als Indiz für das Vorliegen einer Sarkoptesräude.<br />

Die äußeren Pinnae zeigten eine großflächige<br />

Hypotrichose sowie eine trockene,<br />

leicht schuppige Haut. Am linken Ohr<br />

konnte man zudem eine Hyperkeratose<br />

am Ohrrand mit Krusten und Schuppen<br />

feststellen.<br />

Das gesamte Haarkleid war stumpf und<br />

glanzlos. An beiden Ellbogen, lateral nach<br />

distal ziehend, waren verkrustete Papeln<br />

zu finden. Am ventralen Abdomen sowie<br />

anden Sprunggelenken zeigte sich eine<br />

Hypotrichose mit erythematösen Papeln.<br />

Diagnostische Verfahren<br />

14<br />

Als erstes wurden mehrere oberflächliche<br />

Hautgeschabsel an Stellen mit verkrusteten<br />

Papeln und am Ohrrand entnommen.<br />

Dazu wurde eine stumpfe Skalpell-Klinge<br />

(Carbon Steel Scalpel, Braun Aesculap<br />

AG & Co KG, Tuttlingen), die zuvor mit<br />

Paraffinöl benetzt wurde, verwendet.<br />

Anschließend wurden größere Areale in<br />

Richtung Haarwachstum geschabt, um<br />

die Wahrscheinlichkeit eines positiven<br />

Geschabsels zu erhöhen. Das gewonnene<br />

Material wurde mit Paraffinöl auf einen<br />

Objektträger (Objektträger Elka, Glaswarenfabrik<br />

Karl Hecht, Sondheim) gestrichen<br />

und mit einem Deckglas abgedeckt.<br />

Das Präparat wurde nativ unter dem<br />

Mikroskop (Olympus CH-2, Firma Olypmus<br />

D GmbH, Hamburg) mit der 10 x und<br />

anschließend mit der 40 x Vergrößerung<br />

vollständig mäanderförmig auf Milben<br />

untersucht. Es wurden weder adulte Milben<br />

noch deren Eier oder Kotpartikel gefunden.<br />

Ebenso wie die Technik ist auch die<br />

Auswahl der Lokalisation entscheidend,<br />

um die Diagnose der Sarkoptesräude<br />

durch Hautgeschabsel stellen zu können.<br />

Dabei sucht man an veränderten Bereichen<br />

verkrustete Papeln auf und entnimmt<br />

dort ein Geschabsel sowie an den<br />

Ohrrändern. Ein negatives Geschabsel<br />

schließt die Diagnose jedoch nicht aus,<br />

da trotz starken Veränderungen die Milbenanzahl<br />

sehr gering sein kann.<br />

Des Weiteren wurde die Untersuchung<br />

von einigen tiefen Hautgeschabseln zum<br />

Ausschluss einer Demodikose durchgeführt.<br />

Die Ergebnisse waren negativ.<br />

Zusätzlich wurde eine serologische Untersuchung<br />

auf IgG-Antikörper (AK) gegen<br />

Sarkoptes Milben eingeleitet und im<br />

<strong>Veterinary</strong><strong>News</strong> 1

Fallberichte aus der Praxis<br />

Hinblick auf eine mögliche diagnostische<br />

Therapie sollte der MDR1 Gendefekt ausgeschlossen<br />

werden, da es sich um einen<br />

Border Collie Mischling mit Prädisposition<br />

handelte. Hierfür wurden dem Hund<br />

2 ml Blut aus der Vena cephalica mit einer<br />

22 G –Nadel (Sterican Kanülen 22 G x 1/<br />

2 0,7 x 40, Firma Braun) entnommen.<br />

Die Serum Blutprobe für den AK Test<br />

wurde in dem Fremdlabor Vet-med-Labor<br />

I<strong>DE</strong>XX, Ludwigsburg untersucht. Das Ergebnis<br />

war ein Antikörper Titer von 18 TE<br />

(Normwert < 10,0). Ein Wert von > 15 ist<br />

laut dem Labor als positiver Befund zu<br />

werten.<br />

Die EDTA Blutprobe für den Gentest wurde<br />

in das externe Labor Laboklin, Bad<br />

Kissingen geschickt. Das Ergebnis war<br />

der Genotyp N/N (+/+). Somit handelte es<br />

sich nicht um den Träger der ursächlichen<br />

Mutation.<br />

Diagnose<br />

Der erhöhte Antikörper-Titer gab im Zusammenhang<br />

mit der klinischen Symptomatik<br />

einen Hinweis auf eine Infektion mit<br />

Sarkoptes Milben.<br />

Eine eindeutige Diagnosestellung vor<br />

Therapiebeginn ist nur möglich, wenn in<br />

den Hautgeschabseln Milben oder deren<br />

Eier nachgewiesen werden können.<br />

Da die Anzahl von Milben trotz massiver<br />

Veränderung der Haut gering sein kann,<br />

ist der direkte Nachweis selten möglich,<br />

so auch im beschriebenen Fall.<br />

Durch die erfolgreiche diagnostische<br />

Therapie konnte die Diagnose Sarkoptesräude<br />

letztendlich gestellt werden.<br />

Behandlung<br />

Der Hund erhielt Moxidectin (Advocate®<br />

2,5% Moxidectin und 10 % Imidacloprid,<br />

Firma Bayer) dreimal im Abstand von zwei<br />

Wochen, welches als Spot – On auf den<br />

Nacken des Hundes aufgetragen wurde.<br />

Bei der Therapie von Sarkoptesräude<br />

gibt es verschiedene Behandlungsmöglichkeiten.<br />

Sowohl systemisch als auch<br />

lokal durch akarizide Waschungen (Curtis<br />

2004). Eine Waschung war bei diesem<br />

Hund auf Grund seines panischen Verhaltens<br />

und der mangelnden Besitzer- Compliance<br />

nicht geeignet. Eine verlässliche<br />

Alternative in der systemischen Behandlung<br />

bietet Ivermectin. Da es in Deutschland<br />

für diese Indikation nicht zugelassen<br />

ist und dafür die Zustimmung des<br />

Besitzers benötigt wird, welche wegen<br />

ESVPS<br />

der möglichen Nebenwirkungen nicht<br />

erteilt wurde, konnte auf dieses Medikament<br />

nicht zurückgegriffen werden.<br />

Zusätzlich wurde auf das häusliche Umfeld<br />

des Hundes geachtet und im Sinne<br />

der Behandlung in die Therapie mit einbezogen.<br />

So wurde neben der gründlichen<br />

Reinigung der Wohnungseinrichtung<br />

(Schlafplatz, Teppich, Spielzeug) der Besitzerin<br />

ein Umgebungsspray mit dem<br />

Wirkstoffen Permethrin und Pyriproxyfen<br />

(Indorex Spray® Permethrin 1.600mg,<br />

Pyriproxyfen 30 mg. Firma Virbac) ausgehändigt.<br />

Der Heilungsverlauf wird bei korrekter<br />

Behandlung prognostisch als sehr günstig<br />

angesehen.<br />

Verlauf und Ergebnisse<br />

In den ersten Tagen nach Applikation<br />

verstärkte sich der Juckreiz des Hundes<br />

laut Besitzerin dramatisch. Ob ein Zusammenhang<br />

zwischen dem Absterben<br />

der Milben bestand oder die Verschlimmerung<br />

mit dem Absetzten von Apoquel®<br />

zu tun hatte, konnte man zu diesem<br />

Zeitpunkt noch nicht einschätzen.<br />

Eine systemische Kortikosteroid Therapie<br />

wurde kurzzeitig in Erwägung gezogen.<br />

Da sich allerdings bereits nach zehn Tagen<br />

die Verschlimmerung einstellte, wurde<br />

darauf verzichtet, um einen objektiven<br />

Erfolg der diagnostischen Therapie einschätzen<br />

zu können.<br />

Bereits nach fünf Wochen bewertete die<br />

Besitzerin den Juckreiz mit dem Schweregrad<br />

„zwei von zehn“. Der Pinna-Pedal-<br />

Reflex war bei dieser Nachuntersuchung<br />

bereits nicht mehr auszulösen. In der<br />

siebten Woche war eine deutliche Besserung<br />

der Exkoriationen zu sehen. Die<br />

Haare an den Pinnae waren vollständig<br />

nachgewachsen. Allgemein war die Haut<br />

noch sehr trocken. Zur Verbesserung der<br />

Hautbarriere wurde ein Lipidkomplex Essential<br />

6® (Selectavet) topisch appliziert.<br />

Nach neun Wochen waren alopezische<br />

Hautstellen nicht mehr nachvollziehbar.<br />

Auch der Juckreiz war vollständig abgeklungen.<br />

Laut Besitzerin zeigt sich der<br />

Hund allgemein deutlich ruhiger und konzentrierter.<br />

In Situationen wie im Behandlungszimmer<br />

war das nicht zu erkennen,<br />

ist aber durchaus nachvollziehbar, da so<br />

ein starker Pruritus wie bei Sakroptes<br />

auch mit Wesensveränderungen einhergeht.<br />

15<br />

Diskussion<br />

Der Parasit Sarcoptes scabiei ist eine<br />

pathogene Milbe, die sowohl beim Menschen<br />

als auch beim Tier auftritt. Sie lebt<br />

im Stratum corneum der Haut ihres Wirtes<br />

(Head et al. 1990) und ist taxonomisch<br />

in die Klasse der Arachnida und<br />

die Familie der Sarcoptidae (Krätzmilben)<br />

einzuordnen (Burgess 1994, McCarthy et<br />

al. 2004).<br />

Sie stellt eine der häufigsten Ursachen für<br />

plötzlich einhergehenden Juckreiz beim<br />

Hund dar. Die Infektion erfolgt über direkten<br />

Kontakt. Da Füchse häufig betroffen<br />

sind, besteht ein erhöhtes Risiko für<br />

Jagdhunde sowie für Hunde, die sich viel<br />

in der Natur und im Wald aufhalten. Die<br />

Infektion ist eine Zoonose, so können<br />

sich Menschen bei befallenen Hunden<br />

und Wildtieren anstecken. In der Anamnese<br />

könnte die Frage, ob der Patientenbesitzer<br />

auch mit betroffen ist, einen<br />

zusätzlichen Hinweis auf eine mögliche<br />

Sarkoptesinfektion geben. Dabei kommt<br />

es bei den betroffenen Menschen meist<br />

im Bereich des Rumpfes oder der Oberarme<br />

zu stark juckenden Papeln, die<br />

ohne Therapie abheilen, da der Parasit<br />

auf der Haut des Menschen schnell abstirbt<br />

und sich nicht vermehren kann (Jasmin<br />

et al 2005).<br />

Aufgrund der hohen Infektionsgefahr,<br />

sollten betroffene Tiere isoliert werden.<br />

Lässt sich der Kontakt nicht vermeiden,<br />

etwa bei im selben Haushalt lebenden<br />

Hunden, müssen diese nach gleichem<br />

Schema mitbehandelt werden.<br />

Der gesamte Lebenszyklus dieser Milbe<br />

läuft auf dem Wirt ab. In der Umgebung<br />

überleben die verschiedenen Entwicklungsstadien<br />

nur kurze Zeit (2-6 Tage<br />

bei 25 C). Trotzdem können Nymphen<br />

und weibliche Tiere bei niedrigen Temperaturen<br />

und hoher Feuchtigkeit bis zu drei<br />

Wochen überleben und zu Reinfektionen<br />

führen (Jasmin et al 2005).<br />

Die Infektion erfolgt über direkten Kontakt<br />

und mit der Übertragung eines begatteten<br />

Weibchens, das sich bei Erstkontakt<br />

sofort in das Stratum corneum der Haut<br />

einbohrt. In einem Zeitraum von vier bis<br />

sechs Wochen findet in diesen Bohrgängen<br />

die Eiablage statt.<br />

Nach etwa drei bis vier Tagen schlüpfen<br />

aus den Eiern Larven, die an die Hautoberfläche<br />

dringen und nach etwa 9-14<br />

(Männchen) bzw. 12-21 (Weibchen) Tagen<br />

die Geschlechtsreife erlangen (Ro-

Fallberichte aus der Praxis<br />

bert-Koch-Institut 2000). Alle Stadien penetrieren<br />

die intakte Epidermis durch die<br />

Sekretion von Verdauungsenzymen und<br />

die anschließende Ingestion (McCarthy<br />

et al. 2004). Dieser Lebenszyklus ist<br />

erklärend für die Primärläsionen (erythematöse<br />

und verkrustete Papeln) an bevorzugten<br />

Lebensräumen der Milben, wie<br />

den Ohren und Knochenvorsprünge.<br />

Der bei dem vorgestellten Hund sehr ausgeprägte<br />

Pruritus lässt sich durch eine<br />

Überempfindlichkeitsreaktion erklären,<br />

bei der schon eine sehr geringe Anzahl an<br />

Parasiten ausreicht. Folglich zeigten sich<br />

die Pinnae alopezisch sowie ausgeprägte<br />

Exkoriationen an Ellbogen und Sprunggelenken.<br />

Die Hypotrichose an dem<br />

ventralen Abdomen und den Sprunggelenken<br />

ist durch extensives Schlecken<br />

selbstinduziert.<br />

Der von der Besitzerin geschilderte verstärkte<br />

Juckreiz durch zusätzliches Lecken<br />

in der Nacht, wird durch die verstärkte<br />

Grabtätigkeit der Milben, bedingt<br />

durch die Bettwärme, ausgelöst (Roos et<br />

al 2001).<br />

Da die typischen Sekundärläsionen oft<br />

erst mit zunehmendem Juckreiz zu erkennen<br />

sind, ist es umso wichtiger bei<br />

jedem pruristischen Patienten eine parasitäre<br />

Erkrankung auszuschließen, bevor<br />

eine ausführliche Allergieabklärung in Betracht<br />

gezogen wird.<br />

Im vorliegenden Fall wurde als erstes ein<br />

serologisches Allergiescreening durchgeführt<br />

und auf Grund einer stark erhöhten<br />

Antikörper Reaktion bei Dermatophagoides<br />

farinae (Df) von einer Hausstaubmilbenallergie<br />

ausgegangen.<br />

Was nicht hinterfragt wurde, ist die mögliche<br />

Kreuzreaktion zwischen Sarkoptes<br />

und Dermatophagoides farinae. Der indirekte<br />

Milbennachweis durch einen Antikörper<br />

Titer muss kritisch interpretiert<br />

werden. So setzt eine positive Reaktion<br />

voraus, dass die Infestation mindestens<br />

zwei bis vier Wochen zurück liegt. Ebenso<br />

kann es zu falsch positiven Ergebnissen<br />

durch eine Kreuzreaktion mit Df<br />

kommen und nach erfolgreicher Therapie<br />

kann ein positiver Antikörper Titer noch<br />

bis zu sechs Monaten nachweisbar sein.<br />

Curtis (2001) kam zu dem Schluss,<br />

dass serologische Untersuchungen die<br />

herkömmlichen Untersuchungsmethoden,<br />

wie die Entnahme von Hautgeschabseln,<br />

nicht ersetzen können, sondern bei<br />

negativen Befunden als Methode hinzugezogen<br />

werden sollten.<br />

Im vorliegenden Fall ist der erhöhte AK Titer<br />

im Zusammenhang mit der klinischen<br />

Ausprägung aussagekräftig gewesen.<br />

Würde man eine atopische Dermatitis<br />

erwarten, so ist davon auszugehen, dass<br />

mit der Behandlung mit Apoquel® und einer<br />

SIT zumindest eine Besserung eingetroffen<br />

wäre. Dies konnte im vorliegenden<br />

Fall jedoch nicht belegt werden.<br />

Der positive Pinna-Pedal Reflex bei dem<br />

Hund bestärkte den erhöhten AK Titer.<br />

Dieser Test hat eine Spezifität von 93 %<br />

und eine Sensitivität von 82 % (Mueller<br />

und Bettenay 2001). Dieser klinische Test<br />

eignet sich auch gut zur Therapiekontrolle.<br />

So kann dieser bereits nach vier<br />

Wochen reduziert ausfallen oder negativ<br />

sein.<br />

Es wurde schnell eine diagnostische Therapie<br />

eingeleitet. Die Therapie gestaltet<br />

sich abhängig von der Wahl des Medikamentes<br />

in der Regel sehr verlässlich und<br />

mehr oder weniger praktikabel. Therapeutisch<br />

kommen zugelassene Spot-On<br />

Präparate mit Moxidectin oder Selamectin<br />

infrage, die dreimalig in 14-tägigem<br />

Abstand appliziert werden. Alternativ<br />

können bei sehr jungen Welpen Fibronil<br />

Spray lokal appliziert und bei adulten<br />

Tieren akarizide Lösungen wie Amitraz<br />

einmal wöchentlich angewandt werden<br />

(Curtis 2004).<br />

Auch die systemische Behandlung mit<br />

Ivermectin zwei- bis dreimal im Abstand<br />

von etwa zehn Tagen gilt als gut wirksam<br />

(Jasmin et al 2005). Dies ist aber für diese<br />

Indikation in Deutschland nicht zugelassen.<br />

Bei der Therapie von Rassen mit einem<br />

möglichen MDR 1 Defekt empfiehlt<br />

es sich, dies vorher zu verifizieren und<br />

den Besitzer dementsprechend aufzuklären.<br />

Bei dem vorgestellten Hund lag kein<br />

MDR1 Gen Defekt vor und es wurde die<br />

Therapie mit Moxidectin gewählt, was innerhalb<br />

von zwei Monaten zu einer vollständigen<br />

Heilung führte.<br />

In der Kleintierpraxis werden häufig Hunde<br />

mit pruriginösen Hauterkrankungen<br />

vorgestellt. Der vorliegende Patient zeigt,<br />

dass in jedem Fall ein systematischer Zugang<br />

wichtig ist. Auch wenn man nicht<br />

bei jedem Fall ohne viele diagnostische<br />

Untersuchungen so schnell zu einer Verdachtsdiagnose<br />

kommt, sollte bei jeglichem<br />

Hinweis auf eine Sarkoptesräude<br />

schnell eine diagnostische Therapie du<br />

chgeführt werden.<br />

16<br />

Literaturliste<br />

· BURGESS, I. (1994): Sarcoptes scabiei and<br />

Scabies. Advanced Parasitology 33, S. 235-<br />

292<br />

· CURTIS, C. F. (2001): Evaluation of a commercially<br />

available enzyme-linked immunosorbant<br />

assay for the diagnosis of canine sarcoptic<br />

mange. <strong>Veterinary</strong> Record 148 (8) S. 238-239<br />

· CURTIS, C.F. (2004): Current trends in the<br />

treatment of Sarcoptes, Cheyletiella and Otodectes<br />

mite infestations in dogs and cats. <strong>Veterinary</strong><br />

Dermatology 15 S.108-110<br />

· HEAD, S. E., E. M. MACDONALD, A. EWERT<br />

und P. APISARNTHANARAX (1990): Sarcoptes<br />

scabiei in Histopathologic Sections of Skin in<br />

Human Scabies. Arch. Dermatology 126 (11),<br />

S. 1475-1476<br />

· JASMIN, P. (2006) Sarkoptesräude, Klinisches<br />

Handbuch der Dermatologie des Hundes,<br />

2ed Edition, Jasmin, P., Hannover, M&H<br />

Schaper, S. 25-30<br />

· MUELLER, R., BETTENAY, S., SHIPTONE,<br />

M. (2001) Value of the pinnalpedal reflex in the<br />

diagnosis of canine scabies. The <strong>Veterinary</strong> record.<br />

Band 148 (20) S. 621–623<br />

· MCCARTHY, J. S., KEMP, D.J, WALTON, S.F.<br />

und CURRIE, B.J. (2004): Scabies more than<br />

just an irritation. Postgraduate Medical. Journal.<br />

80 (945)<br />

S. 382-387<br />

· MUELLER, W., GRIFFIN, C., CAMPBELL, K.<br />

(2013), Structure and Function of the Skin. In:<br />

Small Animal Dermatology, 7th Edition (Mueller,<br />

C., Kirks) St. Louis, Missouri, S.1-56<br />

· ROBERT-KOCH-INSTITUT (2000): Krätzmilbenbefall<br />

(Skabies) - Erkennung, Behandlung<br />

und Verhütung. Merkblatt für Ärzte. 43 , S. 550-<br />

554<br />

· ROOS, T. C., M. ALAM, S. ROOS, H. F. MERK<br />

und D. R. BICKERS (2001): Pharmacotherapy<br />

of ectoparasitic infections. Drugs. 61 (8), S.<br />

1067-1088<br />

<strong>Veterinary</strong><strong>News</strong> 1

Fallberichte aus der Praxis<br />

Irismelanom bei einer 6 Jahre<br />

alten Europäisch Kurzhaar<br />

Katze<br />

Von Dr. med. vet. Susanne Friembichler<br />

In der allgemeinen Ambulanz wurde eine adulte Katze wegen Verfärbungen der Iris des linken Auges vorgestellt. Die<br />

Untersuchung des Auges ergab den Verdacht eines Irismelanoms. Der Patient wurde klinisch untersucht, eine Blutuntersuchung<br />

und eine sonographische Untersuchung des Abdomens wurden durchgeführt, ebenso wurden Thoraxröntgen<br />

angefertigt. Kurze Zeit später wurde der Patient zur Enukleation, also zur operativen Entfernung des betroffenen<br />

Auges vorgestellt. Operation und postoperativer Verlauf waren unauffällig. Die pathohistologische Untersuchung des<br />

Auges ergab die Diagnose „Melanom der Iris“.<br />

Das feline diffuse Irismelanom (FDIM) ist<br />

die häufigste primäre Neoplasie des Katzenauges<br />

(Schäffer und Gordon 1993).<br />

Bei Katzen metastasieren Irismelanome<br />

im Gegensatz zu Hunden häufiger (Bellhorn<br />

und Henkind 1970; Bertoy und andere<br />

1988). Metastasen finden sich eher<br />

im Abdomen als in der Lunge (Dubielzig<br />

und andere 2010).<br />

Kalishman und andere (1998) beschreiben,<br />

dass eine frühzeitige Enukleation,<br />

wenn der Tumor auf die Iris begrenzt ist,<br />

die Überlebensrate der Patienten verbessert.<br />

Anamnese<br />

Die 6 Jahre alte Katze (Europäisch Kurzhaar,<br />

weiblich, kastriert, 4 kg KGW<br />

[Körpergewicht]) wurde in der allgemeinen<br />

Sprechstunde vorgestellt. Seit zirka<br />

4 Monaten beobachteten die Besitzer,<br />

dass ein Auge der Katze dunkler und<br />

fleckig wurde. Im Internet haben die Besitzer<br />

gelesen, dass dies ein Hinweis auf<br />

einen Tumor sein kann. Da sie vor kurzem<br />

eine Katze mit der Diagnose Krebs verloren<br />

haben machten sie sich nun Sorgen<br />

und wollten den Patienten untersuchen<br />

lassen.<br />

Die Katze war seit der achten Lebenswoche<br />

in Besitz. Sie war unregelmäßig gegen<br />

Katzenschnupfen und Katzenseuche<br />

geimpft und wurde ausschließlich in der<br />

Wohnung gehalten.<br />

Die Katze hatte bis zu diesem Zeitpunkt<br />

keine Erkrankungen, deshalb sahen die<br />

ESVPS<br />

Besitzer von Tierarztbesuchen außer zum<br />

Zweck der Kastration und der Impfungen<br />

ab.<br />

Klinische Befunde<br />

Die allgemeine Untersuchung des Patienten<br />

wurde angelehnt an die Richtlinien<br />

der klinischen Propädeutik der Haus- und<br />

Heimtiere (Baumgartner 2009) durchgeführt<br />

und zeigte keine Auffälligkeiten.<br />

Die Katze präsentierte sich im Untersuchungsraum<br />

ruhig und aufmerksam, die<br />

Körperhaltung war der Tierart entsprechend,<br />

der Ernährungszustand gut.<br />

Das Fell war glatt und glänzend, die Hautoberfläche<br />

ohne Besonderheiten (oB),<br />

die Hautelastizität erhalten, die Hauttemperatur<br />

oB.<br />

Die innere Körpertemperatur betrug rektal<br />

gemessen 38,4°C.<br />

Die Katze hatte eine Pulsfrequenz von<br />

160 Schlägen pro Minute, der Puls war<br />

kräftig, regelmäßig, gleichmäßig, die Arterie<br />

femoralis war gut gefüllt und gut<br />

gespannt.<br />

Die Atemfrequenz der Katze betrug 20<br />

Atemzüge pro Minute mit kostoabdominalem<br />

Atmungstyp, Auskultation von<br />

Herz und Lunge war oB.<br />

Augenumgebung, Ohren, Nase und<br />

Maulhöhle zeigten keine Auffälligkeiten,<br />

die sichtbaren Schleimhäute waren blassrosa,<br />

die Kapillarfüllungszeit war physiologisch<br />

mit < 2 Sekunden.<br />

Die tastbaren Lymphknoten waren oB.<br />

Die Abdomenpalpation war unauffällig,<br />

17<br />

das Abdomen war weich und durchtastbar.<br />

Die Augenuntersuchung ergab folgende<br />

Befunde:<br />

Die Sehproben waren beidseits positiv,<br />

die Drohantwort war auslösbar, Blendreflex<br />

und Lidreflex oB.<br />

Der direkte Pupillarreflex war beidseits<br />

prompt und vollständig, der indirekte Pupillarreflex<br />

war beidseits vorhanden.<br />

Bei der vergleichenden Distanzbetrachtung<br />

der Augen fiel auf, dass im Vergleich<br />

zum rechten Auge die Iris des<br />

linken Auges dunkler erschien.<br />

Am rechten Auge wurden keine pathologischen<br />

Befunde erhoben.<br />

Folgende Befunde beziehen sich auf das<br />

linke Auge. Die Augenumgebung war wie<br />

bereits genannt oB.<br />

Die Lidspalte war oB, der Bulbus der Tierart<br />

entsprechend. Lider, Bindehaut und<br />

Sklera waren oB. Die Pupille war mittelweit<br />

und symmetrisch. Die Hornhaut<br />

war glatt, glänzend, eben und durchsichtig,<br />

sie war physiologisch gewölbt und<br />

von physiologischer Dicke. Die vordere<br />

Augenkammer und der Kammerwinkel<br />

waren ohne Besonderheiten.<br />

Bei der Untersuchung der Irisoberfläche<br />

fiel eine flache, diffuse Pigmentierung<br />

auf. Das Irisrelief war erhalten.<br />

Aufgrund der zu diesem Zeitpunkt<br />

schon mangelnder Patientenkooperation<br />

musste auf eine Messung des intraokularen<br />

Druckes mittels Schiötz Tonometer<br />

verzichtet werden.

Fallberichte aus der Praxis<br />

Weiterführende Diagnostik<br />

Am Tag der Erstvorstellung wurde eine Blutuntersuchung im Haus durchgeführt. Zur<br />

Erstellung des Blutbildes wurde das Gerät Vet ABC der Firma SCIL verwendet. Die<br />

Anzahl der weißen und roten Blutzellen, Hämoglobinwert, Hämatokrit und Thrombozytenzahl<br />

befanden sich im Normbereich (siehe auch Anhang Abbildung I):<br />

Weiße Blutzellen<br />

Rote Blutzellen<br />

Hämoglobin<br />

Hämatokrit<br />

Thrombozyten<br />

Glukose<br />

Harnstoff<br />

Kreatinin<br />

Phosphor<br />

Kalzium<br />

Gesamtprotein<br />

Albumin<br />

Globuline<br />

BLUTCHEMIE<br />

Alanin-Aminotransferase<br />

Alkalische Phosphatase<br />

Gamma-Glutamyl-Transferase<br />

Gesamtbilirubin<br />

Cholesterin<br />

Amylase<br />

Lipase<br />

Natrium<br />

Kalium<br />

Chlorid<br />

BLUTBILD<br />

ERGEBNIS<br />

ERGEBNIS<br />

5,72 10³/mm³<br />

8,72 106/mm³<br />

9,43 g/dl<br />

45,09%<br />

252 10³/mm³<br />

124 mg/dL<br />

24 mg/dL<br />

2 mg/dL<br />

4,2 mg/dL<br />

10,2 mg/dL<br />

6,9 g/dL<br />

3,6 g/dL<br />

3,3 g/dL<br />

43 U/L<br />

41 U/L<br />

< 0 U/L<br />

0,2 mg/dL<br />

125 mg/dL<br />

1132 U/L<br />

230 U/L<br />

165 mmol/L<br />

3,7 mmol/L<br />

111 mmol/L<br />

REFERENZBEREICH<br />

REFERENZBEREICH<br />

18<br />

5 -11 10³/mm³<br />

5 - 10 106/mm³<br />

8 - 17 g/dl<br />

27 - 47 %<br />

180 - 430 10³/mm³<br />

Die blutchemische Untersuchung der Organparameter zeigte bis auf einen unwesentlich<br />

verringerten Chloridwert keine Auffälligkeiten (siehe auch Anhang Abbildung I), untersucht<br />

wurde mit dem Gerät Catalyst DX der Firma I<strong>DE</strong>XX:<br />

74-159 mg/dL<br />

16-36 mg/dL<br />

0,8-2,4 mg/dL<br />

3,1-7,5 mg/dL<br />

7,8-11,3 mg/dL<br />

5,7-8,9 g/dL<br />

2,2-4,0 g/dL<br />

2,8-5,1 g/dL<br />

12-130 U/L<br />

14-111 U/L<br />

0-4 U/L<br />

0-0,9 mg/dL<br />

65-225 mg/dL<br />

500-1500 U/L<br />

100-1400 U/L<br />

150-165 mmol/L<br />

3,5-5,8 mmol/L<br />

112-129 mmol/L<br />

Da Irismelanome in die Mandibularlymphknoten metastasieren können wurde der linke<br />

Mandibularlymphknoten mit einer Kanüle (Terumo® Agani Needle, 23Gx1“) punktiert<br />

und das gewonnene Material direkt in der Klinik zytologisch untersucht, indem es auf<br />

einen Objektträger aufgetragen, mittels Schnellfärbung (Diff-Quick Färbeset, Medion<br />

Diagnostics AG, Düdingen, Schweiz) gefärbt und mikroskopisch untersucht wurde. Im<br />

untersuchten Lymphknotenaspirat fanden sich keine Melanozyten, somit lieferte es<br />

keinen Hinweis auf eine Infiltration des Lymphknotens.<br />

Um potentielle Metastasen in der Lunge zu detektieren wurden Lungenröntgen in 2<br />

Ebenen angefertigt, die Lunge stellte sich metastasenfrei dar (siehe Anhang Abbildung<br />

II). Das weitere Tumorscreening beinhaltete eine sonographische Untersuchung des<br />

Abdomens mit speziellem Augenmerk auf die Leber. Der Patient war am Tag der Untersuchung<br />

nicht nüchtern, durch die starke Magenfüllung waren nicht alle Leberbereiche<br />

einsehbar, weshalb mit den Besitzern besprochen wurde, die Ultraschalluntersuchung<br />

dieses Organs zu einem späteren Zeitpunkt zu wiederholen. Das restliche Abdomen<br />

stellte sich oB dar.<br />

Diagnose<br />

Differentialdiagnostisch kamen Irisnävi<br />

(gutartige Verfärbungen der Irisoberfläche)<br />

oder ein Irismelanom in Frage. Aufgrund<br />

der Anamnese (progressive Verfärbung<br />

der Iris innerhalb weniger Monate)<br />

und der klinischen Befunde wurde die<br />

Verdachtsdiagnose eines felinen diffusen<br />

Irismelanoms (FDIM) ohne derzeit erkennbare<br />

Metastasierung in den Mandibularlymphknoten,<br />

den Bauchraum oder die<br />

Lunge ausgesprochen.<br />

Behandlung<br />

Bereits am Tag der Erstvorstellung<br />

entschieden sich die Besitzer für eine<br />

Enukleation des betroffenen Auges.<br />

Aufgrund der erhobenen Befunde der<br />

Allgemeinen Untersuchung, der Blutuntersuchung<br />

und der bildgebenden Verfahren<br />

wurde der Patient in ASA (American<br />

Society of Anesthesiologists) Stufe<br />

II eingestuft und ein Operationstermin<br />

vereinbart.<br />

12 Tage nach der Erstvorstellung wurde<br />

der Patient zur Enukleation vorgestellt.<br />

Die klinische Untersuchung am Operationstag<br />

war unauffällig, die Pigmentierung<br />

des Auges ist innerhalb dieser<br />

Zeit dunkler und dichter geworden. Nach<br />

der Ultraschallkontrolle der Leber, die<br />

ein unauffälliges sonographisches Bild<br />

zeigte, wurde der Patient für die Narkose<br />

vorbereitet.<br />

Nach Setzen einer Venenverweilkanüle<br />

(VasoVet 22G x 1“; 0,9 x 25 mm; 36 ml/<br />

min; Firma Braun) in die rechte Vena<br />

cephalica wurde die Katze mit 0,08 ml<br />

Butorphanol (Alvegesic® vet. 10 mg/<br />

ml, Alvetra u. Werfft, Dosierung 0,2 mg/<br />

kg KGW) intravenös prämediziert. Als<br />

präemptive Analgesie erhielt der Patient<br />

0,4 ml Meloxicam subkutan (Metacam®<br />

2 mg/ml Injektionslösung für Katzen,<br />

Boehringer Ingelheim) das entspricht<br />

0,2 mg/kg KGW. Als Antibiotikum wurde<br />

schon zum Zeitpunkt der Prämedikation<br />

0,4 ml Cefovecin (Convenia® 80 mg/ml;<br />

Zoetis; 8 mg/kg KGW) subkutan verabreicht,<br />

da im Vorfeld abgeklärt wurde, dass<br />

die Besitzer der Katze keine Tabletten<br />

eingeben können und somit eine postoperative<br />

antibiotische Abdeckung nicht<br />

gewährleistet werden konnte. Convenia®<br />

hat eine Depotwirkung über 14 Tage.<br />

Die Narkose wurde intravenös mit Propofol<br />

(Propofol®- Lipuro 10 mg/ml, B.<br />

Braun Melsungen AG) eingeleitet. Um<br />

<strong>Veterinary</strong><strong>News</strong> 1

Fallberichte aus der Praxis<br />

ESVPS<br />

den Patienten in einen intubationsfähigen<br />

Zustand zu versetzen waren 2 ml (5 mg/<br />

kg KGW) notwendig. Der Patient wurde<br />

orotracheal intubiert (Endotrachealtubus<br />

Firma Rüsch, Innendurchmesser 4.0 mm)<br />

und die Narkose wurde als Inhalationsnarkose<br />

(halbgeschlossenes Rückatemsystem)<br />

mit Isofluran (Vetflurane® 1000<br />

mg/g, Virbac; inspiratorisches Isofluran<br />

1,0) in Sauerstoff (Flussrate 0,8 Liter/Minute)<br />

fortgesetzt.<br />

Da es während dieses Eingriffes durch<br />

den sogenannten okulokardialen Reflex<br />

durch den Zug an den Augenmuskeln zu<br />

einem massiven Herzfrequenzabfall kommen<br />

kann, wurden 0,32 ml Atropin (Atropinsulfat<br />

B. Braun 0,5 mg/ml; 0,04 mg/<br />

kg KGW) zur intravenösen Gabe im Falle<br />

einer plötzlichen Bradykardie als Notfallmedikament<br />

griffbereit vorbereitet.<br />

Auf eine Lokalanästhesie in Form eines<br />

retrobulbären Blockes wurde verzichtet,<br />

da in der Klinik kein Lidokain mit Sperrkörper<br />

verfügbar war.<br />

Nach Rasur und Reinigung (0,5 % Polividon<br />

Jod, Betaisodona® Lösung, Mundipharm)<br />

des Operationsfeldes wurde<br />

der Augapfel mit einer an die laterale<br />

Enukleation angelehnten Technik entfernt.<br />

Nach einer lateralen Kanthotomie<br />

von ca. 5 mm Länge wurden die Augenlider<br />

von lateral nach medial mit einer<br />

gebogenen Metzenbaumschere entfernt<br />

(Schnittführung in etwa 5 mm vom Lidrand<br />

entfernt), im Anschluss wurde der<br />

mediale Kanthus entfernt. Die Nickhaut<br />

wurde vorverlagert und entfernt, ebenso<br />

die verbliebene palpebrale Konjunktiva.<br />

Im Anschluss wurde entlang des Bulbus<br />

mit einer gebogenen Metzenbaumschere<br />

in die Tiefe dissektiert, und der mit einer<br />

Allis Klemme fixierte Bulbus von den<br />

Augenmuskeln getrennt. Zuletzt wurde<br />

der Sehnerv durchtrennt und der Bulbus<br />

konnte in toto entfernt werden. Das<br />

in der Orbita verbliebene Muskelgewebe<br />

wurde mit einem Polyglactin 910 Faden<br />

(PGLA2CN, 24 mm, 3/8 reverse cutting)<br />

der Stärke USP 3/0 fortlaufend zu einer<br />

dichten Muskelplatte vernäht. Die Unterhaut<br />

wurde mit PGLA2CN 4/0 fortlaufend<br />

vernäht, abschließend wurde die Haut<br />

mit PGLA2CN 4/0 mit Einzelknopfnähten<br />

verschlossen. Die Operationsdauer betrug<br />

35 Minuten.<br />

Der Patient wurde während der Narkose<br />

mittels EKG, Kapnographie und Pulsoxymetrie<br />

überwacht. Der Patient war stabil<br />

in Narkose, mit einer durchschnittlichen<br />

Herzfrequenz von 100 Schlägen pro Minute,<br />

einer durchschnittlichen Atemfrequenz<br />

von 20 Atemzügen pro Minute,<br />

einer Sauerstoffsättigung von 100%<br />

während der ganzen Narkosedauer und<br />

einem durchschnittlichen endexspiratorischen<br />

CO2 von 40 mmHg. Es kam zu<br />

keiner Komplikation im Sinne einer Reflex-Bradykardie.<br />

Während des Eingriffes<br />

erhielt der Patient eine intravenöse Infusion<br />

(Sterofundin Infusionslösung 1/1 E,<br />

B. Braun Melsungen) mit einer Flussrate<br />

von 40 Milliliter pro Stunde. Als postoperative<br />

Analgesie erhielt der Patient 0,13<br />

ml Buprenorphin (Bupaq® Multidose 0,3<br />

mg/ml, Injektionslösung für Hunde und<br />

Katzen, Firma Richter Pharma AG; Dosierung:<br />

10μg/kg KGW) intravenös.<br />

Die Aufwachphase verlief ruhig und<br />

unkompliziert, der Patient konnte 10 Minuten<br />

nach Narkoseende extubiert werden.<br />

Nachdem die Katze wach und ansprechbar<br />

war, wurde ihr ein Halskragen<br />

zum Schutz der Operationswunde aufgesetzt,<br />

der gut toleriert wurde.<br />

Der entfernte Augapfel wurde zur pathohistologischen<br />

Untersuchung in eine externe<br />

Praxis für Tierpathologie eingesandt.<br />

Auf Wunsch der Besitzer blieb der Patient<br />

2 Tage postoperativ in der Klinik, da sie<br />

meinten, mit eventuellen, meist unproblematischen<br />

Nachblutungen aus der<br />

Naht nicht zurechtzukommen. Die tägliche<br />

klinische Untersuchung ergab keine<br />

Auffälligkeiten, es kam zu keinen Nachblutungen.<br />

Als Analgesie erhielt der Patient<br />

einmal täglich 0,4 ml Meloxicam oral<br />

(Metacam® 0,5 mg/ml Suspension zum<br />

Eingeben für Katzen, 0,05 mg/kg KGW).<br />

Nach 2 Tagen wurde der Patient in häusliche<br />

Pflege entlassen. Die Besitzer wurden<br />

instruiert, der Katze für weitere 5<br />

Tage einmal täglich Meloxicam oral zu<br />

verabreichen. Der Halskragen sollte bis<br />

zur Nahtentfernung getragen werden.<br />

Verlauf und Ergebnisse<br />

10 Tage nach Entlassung, also 12 Tage<br />

postoperativ, wurde der Patient zur Nahtentfernung<br />

in der Klinik vorgestellt.<br />

Durch 2 Telefonate während dieses Zeitraums<br />

war schon bekannt, dass der<br />

Patient zuhause keine Probleme hatte,<br />

die Medikamenteneingabe problemlos<br />

funktionierte und der Halskragen über<br />

diesen Zeitraum gut toleriert wurde.<br />

Die Wunde präsentierte sich in einem guten<br />

Zustand, es bestanden keine Rötungen<br />

oder Schwellungen, die Nähte waren<br />

in situ und wurden entfernt.<br />

Bei der Nahtentfernung wurde mit den<br />

19<br />

Besitzern auch der pathohistologische<br />

Befund besprochen, die Diagnose lautet:<br />

Melanom der Iris. Der zytologische Befund<br />

lautet wie folgt: „Der Radiärschnitt<br />

durch Iris und Ziliarkörper zeigt im Bereich<br />

der Irishinterseite eine Zunahme an<br />

gut differenzierten schwach pigmenthältigen<br />

bräunlichen Melanozyten im Irisstroma;<br />

mitotische Aktivität ist nicht sichtbar;<br />

der Ziliarkörper und der Kammerwinkel<br />

sind unauffällig.“ Die Dignität wurde als<br />

„gering maligne“, die Prognose als „gut“<br />

eingestuft. (siehe Anhang Abbildung III)<br />

Diskussion<br />

Bereits 1993 wurde das „Feline okuläre<br />

Melanom“ von Schäffer und Gordon als<br />

die häufigste okuläre Neoplasie des Katzenauges<br />

angesprochen. Auch im Jahr<br />

2010 wurden Fallzahlen zu dieser Tumorart<br />

geliefert. Die Auswertung der Datenbank<br />

des Comparative Ocular Pathology<br />

Laboratory of Wisconsin (COPLOW) mit<br />

Präsentation der Ergebnisse in „<strong>Veterinary</strong><br />

Ocular Pathology a comparative review“<br />

(Dubielzig und andere 2010) zeigte<br />

folgendes: 1358 Fälle von felinem diffusem<br />

Irismelanom (FDIM) finden sich in<br />

der Datenbank von COPLOW, das sind<br />

50% aller eingesandten felinen Tumore<br />

und 26 % der felinen Bulbi.<br />

Aufgrund der Häufigkeit und potentieller<br />

Malignität des Tumors stellen das anfangs<br />

inhomogene Erscheinungsbild und die nicht<br />

vorhersehbare Tumorprogression die<br />

behandelnden Tierärzte oft vor Probleme<br />

bezüglich der idealen Behandlung.<br />

Der vorgestellte Patient hatte ein Alter<br />

von 6 Jahren, Irismelanome treten laut<br />

Literatur eher bei älteren Katzen auf. Die<br />

Patienten, deren Augen zur Auswertung<br />

an das pathologische Institut in Wisconsin<br />

(COPLOW) geschickt wurden, hatten<br />

im Schnitt ein Alter von 9,4 Jahren (Dubielzig<br />

und andere 2010). Patnaik und<br />

Mooney (1988) sprechen von einem<br />

durchschnittlichen Alter von 11 Jahren.<br />

Nicht nur aufgrund des Alters wurden bereits<br />

vor der Untersuchung des Patienten<br />

Differentialdiagnosen zum Vorstellungsgrund<br />

„Auge wird dunkler“ erstellt. Diese<br />

beinhalteten neben dem FDIM benigne<br />

Pigmentflecken, entzündliche Prozesse<br />

der Uvea und uveale Zysten. Aufgrund<br />

der Anamnese und Untersuchung erhärtete<br />

sich der Verdacht eines Irismelanoms.<br />

Initial stellen sich Irismelanome als dunkle,<br />

flache, lokal begrenzte Punkte an

Fallberichte aus der Praxis<br />

der Irisvorderfläche dar, die schwer von<br />

gutartigen Nävi oder einer Alterspigmentierung<br />

zu unterscheiden sind (Martin<br />

2013). Die einzelnen Punkte können<br />

sich ausdehnen und zu fleckigen Veränderungen<br />

führen, es kann sich auch die<br />

Zahl der pigmentierten Stellen erhöhen.<br />

Außerdem kann es zu einer Dickenzunahme<br />

der Iris kommen und/oder das Irisrelief<br />

kann sich verändern.<br />

Durch die Dickenzunahme der Iris können<br />

sich die Pupillenform und die Beweglichkeit,<br />

sprich die Fähigkeit zu Miose<br />

und Mydriase verändern (Stiles 2013).<br />

Die Zeitspanne, in der die genannten<br />

Veränderungen auftreten, ist sehr variabel,<br />

wobei zeitliche Angaben von wenigen<br />

Monaten bis mehreren Jahren<br />

genannt werden (Stiles 2013). Bei dem<br />

Patienten im Fallbericht kam es innerhalb<br />

der 12 Tage zwischen Erstvorstellung und<br />

Operationstermin zu einer flächigen Vergrößerung<br />

der Pigmentierung, auch die<br />

Besitzer haben in den Monaten vor der<br />

Erstvorstellung bereits Veränderungen<br />

beobachtet.<br />

Komplikationen direkt am Auge durch nicht<br />

oder zu spät behandelte Irismelanome<br />

stellen therapieresistente Uveitiden und<br />

das sekundäre Glaukom dar. Zu einem<br />

Glaukom kann es durch Abschwemmung<br />

von Zellen in den Kammerwinkel und dadurch<br />

zu dessen Verschluss kommen.<br />

Wenn bereits ein sekundäres Glaukom<br />

vorhanden ist, muss die Erkrankung als<br />

fortgeschritten angesehen werden (Stiles<br />

2013). Bei dem Patienten dieses Fallberichtes<br />

konnten keine Zellen in der vorderen<br />

Augenkammer dargestellt werden,<br />

der Kammerwinkel stellte sich oB dar.<br />

Der Augendruck wurde nicht gemessen.<br />

Irismelanome können metastasieren, als<br />

Zielorgane von Metastasen werden die<br />

Bauchorgane – speziell die Leber – und<br />

die Lunge genannt (Stiles 2013). Ebenso<br />

können Metastasen in den Lymphknoten<br />

(Mandibular- und Submandibularlymphknoten)<br />

nachgewiesen werden (Patnaik<br />

und Mooney 1988). Diese Studie aus<br />

dem Jahr 1988 spricht auch von einer<br />

Metastasierungsrate von 63%. Metastasen<br />

können auch 1 bis 3 Jahre nach der<br />

Enukleation auftreten (Stiles 2013).<br />

Der behandelte Patient zeigte zum Zeitpunkt<br />

der Vorstellung keine Metastasen<br />

im Mandibularlymphknoten und keinen<br />

Hinweis auf Metastasen in Lunge und<br />

Bauchraum.<br />

Nicht jede Pigmentveränderung der Iris<br />

bei Katzen stellt ein malignes Melanom<br />

dar. Wie schon beschrieben können<br />

sich Pigmentveränderungen über Monate<br />

bis Jahre verändern. Sie können das<br />

Irisstroma und den Klammerwinkel bzw.<br />

den skleralen Venenplexus erreichen,<br />

wodurch Metastasen verbreitet werden.<br />

Solange die Pigmentflecke nur die Irisoberfläche<br />

betreffen, wird von vielen Autoren<br />

eine Beobachtung des Verlaufes<br />

empfohlen. Eine Entfernung der Pigmentflecken<br />

mittels Laserablation, ähnlich wie<br />

bei Hunden eingesetzt, stellt eine Behandlungsoption<br />

dar (Stiles 2013), allerdings<br />

liegen hier noch keine kontrollierten<br />

Studien vor (Miller 2013). Beachten muss<br />

man auch, dass potentiell maligne Zellen<br />

durch diese Behandlung in die vordere<br />

Augenkammer abgeschwemmt werden<br />

können.<br />

Die Therapie der Wahl stellt die Enukleation<br />

dar, allerdings gibt es aufgrund der<br />

bisher genannten Punkte keine klaren Angaben<br />

bezüglich des idealen Zeitpunktes.<br />

Kalishman und andere (1998) streichen<br />

heraus, dass eine frühzeitige Enukleation<br />

die Überlebensrate der Patienten erhöht.<br />

Miller (2013) nennt folgende Kriterien für<br />

die Enukleation eines Auges mit progressiver<br />

Irispigmentierung: erkennbare Dickenzunahme<br />

des Irisstromas, Verziehen<br />

der Pupille und/oder Beeinträchtigung<br />

der Pupillenmotorik, Beteiligung des Ziliarkörpers,<br />

Ausbreitung in die Sklera, das<br />

Bestehen eines sekundären Glaukoms<br />

oder eine therapieresistente Uveitis.<br />

Die Besitzer des Patienten in diesem<br />

Fallbericht entschieden sich für eine frühzeitige<br />

Enukleation, da sie erst unlängst<br />

eine Katze durch eine Krebserkrankung<br />

verloren haben. Aufgrund der unvorhersehbaren<br />

Tumorprogression sprach nichts<br />

gegen die zeitnahe Enukleation. Eine<br />

jährliche Kontrolle des Patienten wegen<br />

der Gefahr von später auftretenden Metastasen<br />

wurde den Besitzern empfohlen.<br />

Literaturliste<br />

· BAUMGARTNER, W. (2009) Allgemeiner klinischer<br />

Untersuchungsgang. Kapitel 4 in Klinische<br />

Propädeutik der Haus- und Heimtiere.<br />

7. Auflage (Baumgartner, W.) Stuttgart, Parey<br />

in MVS Medizinverlage Stuttgart GmbH &<br />

Co.KG Verlag Seite 41 – 195<br />

· BELLHORN, R., HENKIND, P. (1970) Intraocular<br />

malignant melanoma in domestic cats.<br />

Journal of Small Animal Practice 10 631 – 637<br />

· BERTOY, R., BRIGHTMAN, A., REGAN, K.<br />

20<br />

(1988) Intraocular melanoma with multiple metastases<br />

in a cat. Journal of the American <strong>Veterinary</strong><br />

Medical Association 192 87 – 89<br />

· DUBIELZIG, R., KETRING, K., MCLELLAN,G.,<br />

ALBERT, D. (2010) The Uvea. Chapter 9 in <strong>Veterinary</strong><br />

Ocular pathology a comparative review<br />

1st edition, (Dubielzig, R., Ketring, K., McLellan,<br />

G., Albert, D.) Edinburgh, London, New<br />

York, Oxford, Philadelphia, St Louis, Sydney,<br />

Toronto Saunders Elsevier Limited. pp 245 –<br />

322<br />

· KALISHMAN, J., CHAPPELL, R., FLOOD, L.,<br />

DUBIELZIG, R. (1998) A matched observational<br />

study of survival in cats with enucleation<br />

due to diffuse iris melanoma <strong>Veterinary</strong><br />

Ophthalmology 1 25 – 29<br />

· MARTIN, C.L. (2013) Anterior Uvea and Anterior<br />

Chamber. Chapter 11 in Ophthalmic disease<br />

in <strong>Veterinary</strong> Medicine 3rd Impression<br />

(Martin, C. L.) London, Manson Publishing Ltd<br />

pp 298 – 336<br />

· MILLER, P.E. (2013) Uvea. Chapter 11 in<br />

Slatter´s Fundamentals of <strong>Veterinary</strong> Ophthalmology<br />

fifth edition (Maggs, D.J., Miller, P. E.,<br />

Ofri, R.) St. Louis, Saunders Elsevier Inc. pp<br />

220 – 246<br />

· PATNAIK, A. K., MOONEY, S. (1988) Feline<br />

melanoma: a comparative study of ocular, oral,<br />

and dermal neoplasms. <strong>Veterinary</strong> Pathology<br />

25 105 – 112<br />

· SCHÄFFER, E.H., GORDON, S. (1993) Das<br />

feline okuläre Melanom. Tierärztliche Praxis 21<br />

255 – 264<br />

· STILES, J. (2013) Feline Ophthalmology<br />

Chapter 27 in <strong>Veterinary</strong> Ophthalmology, fifth<br />

edition (Gelatt, K.N., Gilger, B.C., Kern, T.J.:<br />

Editors) John Wiley & Sons, Inc. pp 1477 –<br />

1560<br />

<strong>Veterinary</strong><strong>News</strong> 1

Fallberichte aus der Praxis<br />

Anhang<br />

Abbildung I: Organprofil und Blutbild<br />

GLU: Glukose; BUN: Harnstoff; CREA: Kreatinin; PHOS: Phosphor; CA: Kalzium; TP:<br />

Gesamtprotein; ALB: Albumin; GLOB: Globulin; ALT: Alanin-Aminotransferase; ALKP:<br />

Alkalische Phosphatase ; GGT: Gamma-Glutamyl-Transferase; TBIL: Gesamtbilirubin;<br />

CHOL: Cholesterin; AMYL: Amylase; LIPA: Lipase; Na: Natrium; K: Kalium; Cl: Chlorid;<br />

Osm Calc: Serumosmolarität<br />

WBC: white blood cells; RBC: red blood cells; HGB: Hämoglobin; HCT: Hämatokrit;<br />

PLT: Thrombozyten<br />

Abbildung II: Thoraxröntgen Abbildung II: Thoraxröntgen<br />

Aufnahme II: ventrodorsaler Strahlengang<br />

ESVPS<br />

21

Fallberichte aus der Praxis<br />

Abbildung III: Befund Histologie<br />

VET 14 2.0 05/2015/A-D<br />

Endoskopische Aufnahmen von Dr. Tim McCarthy<br />

Otitis: ein häufiges Problem<br />

KARL STORZ: die einzigartige Lösung<br />

• Unübertroffene optische Qualität<br />

• Endoskope und Zubehör vollständig autoklavierbar<br />

• Leistungsstarkes, präzises Saug- und Spülsystem<br />

• Einfache digitale Aufzeichnung von Standbildern/Videos<br />

KARL STORZ GmbH & Co. KG, Mittelstraße 8, 78532 Tuttlingen/Germany, www.karlstorz.com<br />

<strong>Veterinary</strong><strong>News</strong> 1