Flyer - Gartenkulturpfad Neukölln

Flyer - Gartenkulturpfad Neukölln

Flyer - Gartenkulturpfad Neukölln

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

<strong>Gartenkulturpfad</strong><br />

<strong>Neukölln</strong><br />

Impressum:<br />

www.gartenkulturpfad-neukoelln.de<br />

Kulturnetzwerk <strong>Neukölln</strong> e.V.<br />

Karl-Marx-Str. 131<br />

12043 Berlin<br />

Förderverein der August-Heyn-<br />

Gartenarbeitsschule <strong>Neukölln</strong> e.V.<br />

Fritz-Reuter-Allee 121<br />

12359 Berlin<br />

Der <strong>Gartenkulturpfad</strong> <strong>Neukölln</strong> ist ein<br />

Projekt des Kulturnetzwerk <strong>Neukölln</strong><br />

e.V., dem Förderverein der August-<br />

Heyn-Gartenarbeitsschule <strong>Neukölln</strong> e.V.<br />

und der Deutschen Gartenbau-Gesellschaft<br />

1822 e.V.<br />

Projektleitung/Redaktion:<br />

Auguste Kuschnerow, Anke Widenhorn<br />

Recherche:<br />

Jessica Amann, Dr. Anne Ego, Markus<br />

Kobin, Marc Reginbogin, Andreas Rülcker,<br />

Marc Vorwerk<br />

Foto:<br />

Jessica Amann, Bruno-Otto Braun, Dr.<br />

Anne Ego, Jörg Kantel, Marc Reginbogin,<br />

Andreas Rülcker<br />

Text:<br />

Dr. Anne Ego<br />

Grafik:<br />

Marc Reginbogin<br />

Wir danken allen Beteiligten für die<br />

engagierte Zusammenarbeit.<br />

Das Projekt wurde realisiert in enger Kooperation mit dem Bezirksamt <strong>Neukölln</strong>,<br />

Abteilung Naturschutz- und Grünflächenamt, Herrn Bernd Kanert; dem<br />

Jobcenter <strong>Neukölln</strong>, dem Freilandlabor Britz e.V. und dem Bezirksverband Berlin<br />

Süden der Kleingärtner e.V. sowie in Abstimmung mit der Lokalen Agenda 21 in<br />

Berlin <strong>Neukölln</strong> und dem Kulturamt <strong>Neukölln</strong>.<br />

Besonderer Dank gilt dem Bezirksamt <strong>Neukölln</strong>, dem Bürgermeister Heinz Buschkowsky,<br />

dem Stadtrat für Bauwesen Herrn Thomas Blesing und dem Stadtrat für<br />

Bildung, Schule, Kultur und Sport Herrn Wolfgang Schimmang sowie dem Leiter des<br />

Amtes für Naturschutz und Grünflächen Herrn Bernd Kanert.<br />

3<br />

2<br />

Columbia<br />

1 Hermannplatz<br />

Er ist gleichsam das Tor nach<br />

<strong>Neukölln</strong>. Im Unterschied zu anderen<br />

städtischen Plätzen war er nie<br />

Keimzelle einer Siedlung, sondern<br />

eine Wegkreuzung, an der Reisende<br />

Rast machten und die Pferde wechselten.<br />

Ab Mitte des 19. Jhs. entwikkelte<br />

sich um diesen „Platz am<br />

Rollkrug“, wie er seinerzeit noch<br />

hieß, urbanes Ambiente mit Vergnügungslokalen.<br />

Daran erinnert die<br />

Bronzestatue „Tanzendes Paar“ auf<br />

seiner Mittelinsel.<br />

3<br />

Neuer Garnisonsfriedhof und Türkischer Friedhof<br />

Der parkähnliche „Friedhof Columbiadamm“<br />

wurde 1861 eröffnet. Er<br />

spiegelt preußisch-deutsche Militärgeschichte<br />

wider von den Befreiungskriegen<br />

bis zum Ende des II.<br />

Weltkrieges. Fast gleich alt, doch<br />

wesentlich kleiner ist der angrenzende<br />

„Islamische Friedhof“, der 1866<br />

eingeweiht wurde. Aus dieser Zeit<br />

stammt die ornamentierte Grabsäule<br />

zu Ehren der ersten in Berlin begrabenen<br />

Osmanen, die heute eher<br />

unscheinbar wirkt neben der prächtigen<br />

Moschee „Türk Sehitlik Camii“.<br />

4<br />

1<br />

Straße<br />

Route 1 „Rixdorf – Von Richardsdorf zur interkulturellen Großstadt“<br />

2 Hasenheide<br />

Einst Jagdgehege des „Großen<br />

Kurfürsten“, erlangte die Hasenheide<br />

überregionale Bekanntheit bereits im<br />

19. Jh, und zwar sowohl aufgrund des<br />

nationalpolitisch motivierten „deutschen<br />

Turnfestes“ als auch wegen ihres<br />

Rufes als Vergnügungspark. 1925<br />

erklärte man die „Hasenheide“ offiziell<br />

zum „Volkspark". Seither wurde das<br />

weitläufige Gelände mehrmals umgestaltet:<br />

Eine kleine Anhöhe entstand,<br />

aufgeschüttet aus Trümmern, ein Teich<br />

wurde angelegt, ein Rosengarten, ein<br />

Rhododendronhain, ein Naturtheater<br />

und ein Spielplatz nach Motiven von<br />

„1001 Nacht“.<br />

4 Schillerpromenade<br />

Sie reicht von der Selchower Straße<br />

über den kreisförmigen Herrfurthplatz<br />

mit der Genezarethkirche bis<br />

zur Leinestraße mit Blick auf die<br />

Baugewerkschule und bildet das<br />

Zentrum eines als Nobelviertel konzipierten<br />

städtebaulichen Ensembles.<br />

Heute noch bietet sie fast dasselbe<br />

Bild wie zu Kaisers Zeiten:<br />

Eine von aufwendig gestalteten<br />

Häuserfassaden gesäumte Prachtstraße<br />

mit einem großzügigem<br />

Mittelstreifen, auf dem sich zwischen<br />

Grünstreifen und Bäumen<br />

promenieren läßt.<br />

allee<br />

Straße<br />

5<br />

6<br />

1<br />

8<br />

5 Lessinghöhe - Thomashöhe<br />

Das sind zwei, auf Ablagerungen der letzten Eiszeit – den Rollbergen – aufgeschüttete<br />

Hügel: Im Zuge der Industrialisierung waren die Rollberge durch den Abbau<br />

von Kies und Sand allmählich abgetragen und anschließend bebaut worden. Da<br />

man nach dem II. Weltkrieg Raum für Trümmer brauchte, häufte man in den<br />

Kleingartenkolonien der „Rollbergsiedlung“ zwei kleine Schutthügel auf, aus denen<br />

später grüne Parks gestaltet wurden. Sie bieten Spazierwege zwischen Bäumen<br />

sowie Liege- und Spielwiesen. Zusammen mit den dicht beieinander liegenden<br />

Friedhöfen, die westlich angrenzen, bilden sie einen breiten Grüngürtel, an den<br />

sich im Süden der neobarock gestaltete Körnerpark anschließt.<br />

6 Körnerpark<br />

Diese 3,6 Hektar große Parkanlage liegt in einer Kiesgrube, die Franz Körner der<br />

Stadt Rixdorf vermachte . Sie gleicht einem Schlosspark im Stil des Neubarock: die<br />

Aufteilung streng axial, mittig ein beidseits von kleinen Wasserkanälen eingefasstes<br />

Rasenmedaillon und eine Kaskadenanlage mit Fontänenbecken; die seitlichen<br />

Begrenzungen bilden hohe Arkadenwände, Balustraden und eine Orangerie.<br />

Letztere beherbergt ein Café sowie eine Galerie für wechselnde Ausstellungen und<br />

veranstaltet u. a die Konzertwochen „Sommer im Park“.<br />

7 Richardplatz (Rixdorf)<br />

Nicht weit von der Karl-Marx-<br />

Straße liegt der historische Kern<br />

<strong>Neukölln</strong>s respektive Rixdorfs –<br />

alte Linden, Kopfsteinpflaster,<br />

eine Kirche, eine Schmiede, eine<br />

Trinkhalle, Bürgerhäuser und<br />

Gehöfte. Hier, am und um den<br />

Richardplatz, wird eine architektonische<br />

Zeitreise geboten. Und<br />

mehr noch: das 1737 außerhalb<br />

des Dorfangers von „Richardsdorf“<br />

für Exilanten-Familien errichtete<br />

„Böhmische Dorf“ macht Flüchtlings-<br />

und Asylgeschichte sinnfällig.<br />

7<br />

9<br />

8 Comeniusgarten<br />

Dem „Böhmischen Dorf“ gegenüber<br />

liegt ein Garten, in dem die Weltanschauung<br />

des Universalgelehrten<br />

Johann Amos Comenius architektonisch<br />

interpretiert ist: Hier<br />

lassen sich die als „Schulen“<br />

begriffenen Lebensphasen des<br />

Menschen nachvollziehen sowie<br />

der Unterschied zwischen „Erster“<br />

und „Zweiter Natur“ (unberührter<br />

und kultivierter) erkennen. Und<br />

unterwegs trifft man ihn – als<br />

Denkmal in Bronze gegossen.<br />

Johann Amos Comenius<br />

"Ich bin von Geburt ein Mähre, der Sprache nach ein Böhme, von Beruf ein<br />

Theologe" so lautet die autobiografische Kurzfassung des Jan Komensk alias<br />

Johann Amos Comenius. 1592 wurde er in Nivnice (Tschechien) geboren, arbeitete<br />

nach seinem Studium zunächst als Lehrer, dann als Priester der Böhmischen<br />

Brüderunität, deren (letzter) Bischof er 1648 wurde, und gelangte schließlich als<br />

Philosoph und Pädagoge zu internationalem Ruhm. Während des 30jährigen<br />

Krieges als Mitglied der „Böhmischen Brüder“ verfolgt und vertrieben, ließ er sich<br />

in Lissa/Leszno (Polen) nieder, wo er durch die Zerstörung der Stadt 1656<br />

(Schwedisch-Polnischer Krieg) ein weiteres Mal Hab und Gut verlor. Sein letztes<br />

und endgültiges Asyl fand Comenius in Amsterdam, wo er 1670 starb.<br />

„Alles fließe aus eigenem Antrieb, Gewalt sei fern den Dingen“<br />

„Omnes, omnia, omnino“ bzw. „Alle, Alles, allumfassend“<br />

Diese beiden Leitsätze aus Comenius‘ umfangreichem Werk sind Hinweis sowohl auf<br />

seine Lebenserfahrung und -auffassung als auch auf seine politische Überzeugung<br />

und pädagogischen Ziele. Comenius lehnte Zwang und Intoleranz ab, gleich wo sie<br />

sich zeigten. Und er forderte Bildung für jedes Kind, gleich welchen Standes,<br />

Geschlechts, welcher Begabung, und zwar ganzheitliche. Mehr noch: Bildung ist<br />

Werden, ist also lebenslängliches Lernen, das nach der Zeugung beginnt und mit<br />

dem Tod erst endet.<br />

9 Landwehrkanal & <strong>Neukölln</strong>er Schiffahrtskanal<br />

Berlin war einst zweitgrößte Binnenhafenstadt<br />

Deutschlands und baute dafür<br />

Wasserstraßen und Häfen aus. 1850 wurde<br />

der Landwehrkanal eingeweiht, 50 Jahre<br />

später Teltowkanal und „<strong>Neukölln</strong>er<br />

Schiffahrtskanal“. Mittlerweile haben die<br />

Kanäle ihre Funktion als Transportwege für<br />

Güter weitgehend verloren, sind jedoch für<br />

den Ausflugs- und Fremdenverkehr umso<br />

bedeutsamer geworden. Und vor allem prägen<br />

sie das Bild Berlins als der Stadt der<br />

Brücken, deren es hier bekanntlich mehr als<br />

in Venedig gibt, und als grüne Stadt wegen<br />

der Ufer. Einer solchen Uferpromenade folgen<br />

wir auf diesem Pfad – entlang an<br />

Bäumen und Sträuchern, an Brücken, über<br />

einen lebendigen Markt und biegen an der<br />

Friedelstraße ins Künstlerviertel ein.<br />

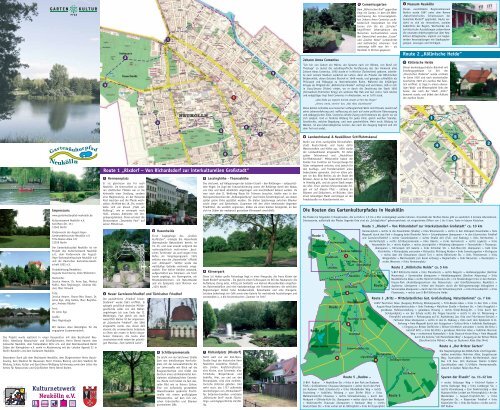

Die Routen des <strong>Gartenkulturpfad</strong>es in <strong>Neukölln</strong><br />

Grenz-<br />

1<br />

Sonnen- allee<br />

<strong>Neukölln</strong>ische Allee<br />

Sie finden im folgenden 5 Hauptrouten, die zu Fuß in 1,5 bis 4 Std. zurückgelegt werden können. Innerhalb der fünften Route gibt es zusätzlich 2 kürzere Alternativen.<br />

Interessante, außerhalb des Pfades liegende Orte sind als „Schlaglichter“ gekennzeichnet: rot eingerahmte Ziffern von 1 bis 5 bzw. Texte in blauen Kästchen.<br />

Route 1 „Rixdorf – Von Richardsdorf zur interkulturellen Großstadt“ ca. 10 km<br />

U<br />

Hermannplatz > rechts in die Hasenheide (Straße) > links Wissmannstr. > rechts in den Volkspark Hasenheide > freie<br />

Route 1<br />

U<br />

Wegwahl durch den Park > Ausgang beim Rixdorfer Teich > Columbiadamm überqueren > in den Islamischen Friedhof<br />

und Garnsionsfriedhof > rechts Columbiadamm > rechts Straße 645 (Fuß- und Radweg) > links Herrfurthstr. ><br />

UHermannplatz<br />

Hasenheide<br />

Herrfurthplatz > rechts Schillerpromenade > links Okerstr. > Links Hermannstr. > rechts Leykestr. > links<br />

Neuwedeller Str. > rechts Kopfstr. > rechts Lessinghöhe > Mittelweg überqueren > Thomashöhe > Thomasstr.<br />

überqueren > Körnerpark mit Galerie > links Schierker Str. > Karl-Marx-Str. überqueren > halb links<br />

URathaus<br />

<strong>Neukölln</strong><br />

Kirchhofstr. > Richardplatz umrunden > Richardstr. Richtung Norden > links Comeniusgarten > Kirchgasse<br />

U<br />

Boddinstr.<br />

1<br />

> rechts über die Streuwiesen (durch Tor) > rechts Böhmische Str. > links Thiemannstr. > links<br />

Weigandufer > Weichselplatz (am Kanal entlang) > Maybachufer > links Nansenstr. > Reuterplatz ><br />

UKarl-Marx-Str.<br />

rechts Weserstr. > links Hermannplatz<br />

U<br />

Leinestr.<br />

Sonnenallee<br />

S<br />

Route 2 „Köllnische Heide“ ca. 5 km<br />

S<br />

U<br />

S<br />

<strong>Neukölln</strong><br />

U<br />

Hermannstr.<br />

U<br />

Grenzallee<br />

S<br />

Köllnische Heide<br />

Route 2<br />

S-Bhf Köllnische Heide > links Planetenstr. > rechts Wegastr. > Heidekampgraben (Berliner<br />

Mauerweg) > Sonnenallee überqueren > Heidekampgraben (Berliner Mauerweg) > links<br />

<strong>Neukölln</strong>ische Allee > rechts Heinrich-Schlusnus-Str. > im Straßenbogen links in den Herbert-<br />

Krause-Park (Ausbildungszentrum des Naturschutz- und Grünflächenamtes <strong>Neukölln</strong>) ><br />

Jupiterstr. überqueren > hinter den Häusern durch die Kleingartenanlage Volksgärten ><br />

Sonnenallee überqueren > durch den Von der Schulenburg Park –> links Drosselbartstr. > links<br />

2<br />

Planetenstr. > rechts zum S-Bhf Köllnische Heide<br />

Route 3<br />

Blaschkoallee<br />

U<br />

Route 3 „Britz – Mittelalterliches Gut, Großsiedlung, Naturdenkmal“ ca. 7 km<br />

U-Bhf Parchimer Allee (Ausgang Richtung Bildungswerk) > Fritz-Reuter-Allee > links in den Park > links<br />

August-Heyn-Gartenarbeitsschule > links Parkweg > Malchiner Straße > Rambow Str. > links Krugpfuhl ><br />

geradeaus Hufeisensiedlung > geradeaus Hüsung > rechts Onkel-Bräsig-Str. > links durch den<br />

Schulparkplatz > vor der Schule rechts die Treppe herunter > rechts in den kl. Wiesenweg ><br />

U<br />

Parchimer Allee<br />

Fennpfuhl umrunden > Parkausgang auf kl. Asphaltweg (zw. Kita und Fritz-Karsen-Schule) ><br />

Fulhamer Allee überqueren > rechts in den kl. Radweg > links nach dem Spielplatz in kl.<br />

3<br />

Parkweg > freie Wegwahl durch den Gutsgarten > Schloss Britz > halblinks Backbergstr.<br />

> Eingang zur Britzer Dorfkirche > Britzer Kirchteich umrunden > rechts Alt-Britz ><br />

Route 4<br />

U<br />

Britz Süd<br />

Gutshof Britz > links Alt-Britz > geradeaus Mohriner Allee > halblinks Massiner<br />

Weg > rechterhand Roetepfuhl > links Deutsch-Krone-Ring > freie Wegwahl<br />

durch die Kolonie "Am Marienfelder Weg" > Ausgang an der Britzer Mühle<br />

(Stechhan’sche Mühle) > Weg zur Buckower Allee (Bus M44)<br />

Britzer Garten<br />

5<br />

U<br />

Johannisthaler Str.<br />

U<br />

Lipschitzallee U U<br />

Wutzkyallee<br />

4 Zwickauer Damm<br />

4<br />

5<br />

3<br />

Route 4 „Der Britzer Garten“<br />

Die Haupteingänge des BUGA-Parks sind folgendermaßen<br />

erreichbar: Mohriner Allee, Sangerhauser<br />

Weg, Tauernallee: U-Bahn Alt-Mariendorf, dann<br />

Bus 179 bzw. 181; Buckower Damm: U-Bahn<br />

Lipschitzallee oder S-/U-Bahn Hermannstraße,<br />

danach in beiden Fällen Bus M44.<br />

Route 5 „Rudow – Spuren der Eiszeit“ ca. 11-12 km<br />

U-Bhf Rudow > <strong>Neukölln</strong>er Str. > links in den Park am Rudower<br />

Fließ > Großziethener Chaussee überqueren > weiter durch den Park<br />

am Rudower Fließ (Erlenbruch) > links Rhodeländer Weg > rechts<br />

Gockelweg > halblinks Feldweg > zum Dörfer Blick > links<br />

Waßmannsdorfer Chaussee > rechts Schneehuhnweg > durch den<br />

Nordpark > Elfriede-Kuhr-Str. überqueren > weiter durch den Nordpark<br />

> Waltersdorfer Chaussee überqueren > Narkauer Weg > rechts<br />

Deutschtaler Str. > links vorbei am kl. Röthepfuhl > links Am Espenpfuhl<br />

Route 5<br />

1 Museum <strong>Neukölln</strong><br />

Dieses zweitälteste Regionalmuseum<br />

Berlins wurde 1897 unter dem Namen<br />

„Naturhistorisches Schulmuseum der<br />

Gemeinde Rixdorf“ gegründet. Heute versteht<br />

es sich als innovatives, soziales<br />

Gedächtnis der Region. Wechselnde kulturhistorische<br />

Ausstellungen präsentieren<br />

die neuesten Arbeitsergebnisse über <strong>Neukölln</strong>er<br />

Alltagskultur, ergänzt von begleitenden<br />

Veranstaltungen wie Stadtspaziergängen,<br />

Lesungen und Vorträgen.<br />

Route 2 „Köllnische Heide“<br />

1<br />

Köllnische Heide<br />

Dieser denkmalgeschützte Bahnhof mit<br />

Empfangsgebäude im Stil der<br />

„Klassischen Moderne“ wurde erstmals<br />

im Jahre 1920 und nach wechselvoller<br />

Geschichte 1993 ein zweites Mal feierlich<br />

eröffnet. Er liegt in einem ehemaligen<br />

Wald- und Wiesengebiet links der<br />

Spree, das nach der Stadt „Cölln“<br />

benannt wurde, und bildet den Auftakt<br />

der zweiten Route.<br />

U<br />

Alt-Rudow<br />

> rechts Ostburger Weg > Kirchhof Rudow ><br />

rechts Ostburger Weg > links Lettberger Str. ><br />

rechts Künnekeweg > Zum Dankmarsteig > über<br />

Rudower Höhe (vorbei am Priesterpfuhl) > An der<br />

Werderlake > August-Froehlich-Str. > links<br />

Köpenicker Str. > Köpenicker Friedhof > links<br />

Köpenicker Str. > links Alt-Rudow > rechts zum U-<br />

Bhf Rudow<br />

2

2 Heidekampgraben<br />

Er war zu DDR-Zeiten Grenzfluss und<br />

„grüne Wand“. Nach der Wiedervereinigung<br />

wurde der Grünzug am Heidekampgraben<br />

gelichtet und zugleich naturnah<br />

weiterentwickelt. Pfade und Fußgängerbrücken<br />

über den Graben wurden angelegt<br />

sowie der Mauerweg für Radfahrer und<br />

Spaziergänger. Eine besondere Attraktion<br />

ist der Naturerkundungspfad des Freilandlabors<br />

Britz mit Infostationen, wo kleine<br />

Forscher sich Einblick in ökologische<br />

Zusammenhänge verschaffen können.<br />

4 Volksgarten<br />

Volksgarten ist nicht gleich Volksgarten:<br />

Der Spaziergänger, der weniger Lust auf<br />

Gartenästhetik mit Wasserspielen,<br />

Denkmalen und Pavillons hat, sucht am<br />

besten eine der 94 <strong>Neukölln</strong>er Kleingartenkolonien<br />

auf – zum Beispiel den<br />

„Volksgarten“. Laubenhäuser sind zwar<br />

nicht zu finden, aber die Tradition alter<br />

Bauerngärtchen, in denen man auf kleinen<br />

Parzellen Obst, Gemüse und<br />

Zierpflanzen kultiviert, Kleintieren noch<br />

Raum lässt und Vögeln geeignete<br />

Nistplätze bietet.<br />

1 2 August-Heyn-Gartenarbeitsschule<br />

Sie ist Naturparadies und zugleich<br />

erlebnis- und umweltpädagogischer<br />

Lernort, in dem Großstadtkinder heimische<br />

Flora und Fauna erkunden und verantwortlichen<br />

Umgang mit Natur lernen<br />

können. Hier finden sie Sträucher,<br />

Bäume, Blumen, Gemüsebeete, ein<br />

Getreidefeld und Teiche, sogar eine<br />

kleine Schafherde lebt hier. Zudem stehen<br />

eine Solar- und eine Regenwasser-<br />

Aufbereitungsanlage sowie ein Steinbackofen<br />

zur Verfügung.<br />

3 Herbert-Krause-Park<br />

Diese Grünanlage wurde von auszubildenden<br />

Landschaftsgärtnern gestaltet<br />

und trägt den Namen Herbert Krauses,<br />

der 1974-96 Leiter des Naturschutzund<br />

Grünflächenamtes war. Im Mittelpunkt<br />

des Parks liegt der „Saale-Stein“,<br />

ein Geschenk der Stadt Hof. Darum<br />

herum findet der Besucher Bänke und<br />

Staudenbeete. Wer Lust auf mehr oder<br />

besondere Raritäten hat, geht ins Ausbildungszentrum<br />

des NGA: Koniferenwäldchen,<br />

Heidegarten, japanische<br />

Bäume und nicht zu vergessen – der<br />

Mammutbaum.<br />

5 Von der Schulenburg Park<br />

Diese Grünanlage, benannt nach Rudolf<br />

Wilhelm Graf von der Schulenburg, gab es<br />

bereits zur Zeit der Weimarer Republik.<br />

Älter noch als der gartenarchitektonische<br />

Entwurf ist der sog. Märchenbrunnen am<br />

großen Wasserbecken, den wir in der Mitte<br />

des Parks finden: Vom Bildhauer Ernst<br />

Moritz Geyger entworfen, dann fast zwei<br />

Jahrzehnte eingelagert, wurde er 1935<br />

erstmals aufgestellt. Nach wiederholten<br />

Beschädigungen und Reparaturen dieses<br />

Brunnens schritt man 2001 zu einer<br />

umfassenden Restauration und stellte das<br />

historische Wasserbild wieder her.<br />

2 Teltowkanal<br />

„Endlich wird niemand leugnen können, daß der Kanal auch in Britz zur<br />

Verschönerung des Landschaftsbildes und zur allgemeinen Belebung der Gegend<br />

wesentlich beträgt“, so die „Britzer Wochenschau“ 1911. Jetzt ist dieser 38 km<br />

lange Verbindungskanal zwischen Havel und Spree 100 Jahre alt. Er durchfließt<br />

<strong>Neukölln</strong>, mündet in die Dahme und streckenweise sind seine Ufer mit Fußgängerund<br />

Radwegen ausgestattet.<br />

3 Britz-Buckow-Rudow-Grünzug<br />

Dieser Grünzug knüpft historisch an Lennés „projektierte Schmuck- und Grenzzüge“<br />

an, die von Berlins Mitte ausgehend quasi sternförmig in die Vororte laufen sollten.<br />

Als in der Nachkriegszeit die Großsiedlung „Britz-Buckow-Rudow“ (BBR, später<br />

„Gropiusstadt“) konzipiert wurde, plante man als entscheidendes Strukturelement<br />

einen breiten, über der U-Bahn-Trasse verlaufenden Grünzug. Er zieht sich<br />

von „Britz Süd“ entlang der Stationen der Linie 7 bis „Rudow“.<br />

Route 4 „Der Britzer Garten“<br />

Dieser 87 ha große Landschaftspark wurde anlässlich der Bundesgartenschau 1985<br />

angelegt und im Jahr 2002 zu einem der zehn schönsten Gärten Deutschlands<br />

gewählt. Im Zentrum liegt die großzügige Seenlandschaft mit Stränden, Buchten,<br />

Brücken, drei bis zu 18 m hohen Aussichtshügeln und Quellen, die Bachläufe und<br />

Wasserfälle speisen. Und ringsum gruppieren sich Themengärten, Spiellandschaften<br />

für die Kleinen, ausgedehnte Liegewiesen, weitläufige Spazierwege, Biotope,<br />

Wälder. Bauten und Kunstwerke sind in die jeweils räumliche Gegebenheit eingebettet<br />

und die angrenzenden Areale abwechslungsreich modelliert. Wer sich<br />

zunächst einen Überblick verschaffen will, kann bei schönem Wetter die<br />

Museumsbahn für eine knapp einstündige Rundfahrt nehmen. Während des<br />

Sommers gibt es an den Wochenenden<br />

Kindertheater und übers ganze Jahr<br />

verteilt diverse Feste und Veranstaltungen:<br />

Walpurgisnacht, Sommersonnenwendfest,<br />

Drachenfeste oder St.<br />

Martins-Umzüge, Klassik-Open-Air. Der<br />

Park kostet geringen Eintrittspreis, für<br />

Kleinkinder und Behinderte ist der<br />

Eintritt frei.<br />

Route 3 „Britz – Mittelalterliches Gut, ...“<br />

3 4 Krugpfuhl und Hufeisenteich<br />

Zwei Pfuhle, von denen einer naturgeschichtlich,<br />

der andere siedlungshistorisch<br />

interessant ist. Der „Krugpfuhl“<br />

liegt in einer Grünanlage und zählt zu<br />

den Naturdenkmalen, der „Hufeisenteich“<br />

in der Siedlung gleichen<br />

Namens. Letzterer war bereits in der<br />

Jungsteinzeit Zentrum eines Dorfes.<br />

Danach wechselten Perioden der<br />

Verwilderung und kultureller Prägung.<br />

Mohriner<br />

13<br />

Grade-<br />

12<br />

Hufeisensiedlung<br />

Rationalität, Wirtschaftlichkeit und<br />

Sozialrefom mit der Idee der Gartenstadt<br />

zu verschmelzen, war die Idee des<br />

„Neuen Bauens“. Sie wurde beispielhaft<br />

umgesetzt in der Großsiedlung westlich<br />

der Fritz-Reuter-Allee: Im Zentrum steht<br />

ein Wohnblock in Form eines Hufeisens,<br />

an dessen offener Stelle ein ovaler Pfuhl<br />

liegt, und an dessen geschlossenem<br />

Bogen ein rautenförmiger Straßenplatz<br />

anschließt. Unübersehbar ist dabei<br />

Bruno Tauts Vorliebe für Farben,<br />

Formen, Kontraste.<br />

7 8 9 10 11 Schloß Britz<br />

Es feierte vor Kurzem sein 300jähriges<br />

Jubiläum, dieses Gutshaus eines<br />

der besterhaltenen Rittergüter<br />

Berlins. Der Adelssitz wird urkundlich<br />

erstmals 1375 unter dem Namen<br />

„Britzik“ erwähnt. Das heutige Herrenhaus<br />

stammt aus dem 15. Jh. Seit<br />

der Zeit hat das Gut mehrmals den<br />

Besitzer gewechselt und das Gebäude<br />

sein Aussehen: Aus dem 1547 gebauten<br />

Lehmfachwerkbau war bis zum Jahr 1883 ein kleines Schloss mit Turm im Stil<br />

der Neo-Renaissance geworden. Wie das Gutshaus änderte sich auch das<br />

Erscheinungsbild des Parks: Erhielt er im 18. Jh. den geometrischen Zuschnitt des<br />

Barock, so im 19. Jh. zunächst die des Biedermeier, dann die eines Landschaftsgartens<br />

mit geschwungenen Wegen und exotischen Pflanzen. Das Guts-Ensemble<br />

hatte während des Krieges durch Bombenschäden und danach durch bauliche<br />

Eingriffe gelitten. Anlässlich der BUGA wurde der Zustand von 1883 rekonstruiert.<br />

Seit 1988 stehen Schloss und Park dem Publikum wieder offen.<br />

4<br />

5<br />

6 Fennpfuhl<br />

Eingebettet in einen Grünzug liegt<br />

einer der größten Pfuhle <strong>Neukölln</strong>s.<br />

Ehedem verlandet, ist der Fennpfuhl<br />

heute wieder ein Feuchtbiotop<br />

und genießt den Schutz eines<br />

Naturdenkmals ebenso wie der<br />

Findling, der im „Ehrenhain“ am<br />

Fennpfuhl liegt. Eine Beobachtungsplattform<br />

ermöglicht den Zugang<br />

zum Wasser.<br />

Tempelhofer<br />

14<br />

Damm<br />

15<br />

10<br />

9<br />

Britzer-<br />

13 Am Marienfelder Weg<br />

Direkt an den „Britzer Garten“ schließt<br />

sich östlich die „Kolonie am Marienfelder<br />

Weg“ an. Es handelt sich um eine<br />

dauerhaft gesicherte Kleingartenkolonie.<br />

Südlich wird sie begrenzt von der<br />

„Blütenachse“, einem der Eingänge in<br />

den BUGA-Park. Überquert man diesen<br />

Weg, so gelangt man in die „Kolonie<br />

zur Windmühle“, an deren südöstlichem<br />

Ausgang man die „Stechhansche<br />

Mühle“ findet, während südwestlich der<br />

„Parkfriedhof <strong>Neukölln</strong>“ angrenzt.<br />

5 Buckower Dorfkirche<br />

Diese spätromanische Kirche wurde um<br />

1220 errichtet und später mehrmals<br />

umgestaltet. Mitte des 16. Jhs. unterteilte<br />

man entsprechend dem Stil der Gotik<br />

das flachgedeckte Langhaus durch eine<br />

Säulenreihe in zwei Schiffe. Die Ausmalungen<br />

im Kreuzrippengewölbe sind<br />

noch in blassen Fragmenten erkennbar.<br />

Zwei der Glocken im Turm stammen aus<br />

dem Mittelalter: Die größere wurde 1322<br />

gegossen, die kleinere und ältere stammt<br />

aus dem Jahr 1250 und kann nur per<br />

Hand geläutet werden.<br />

8<br />

11<br />

7<br />

3<br />

6<br />

5<br />

12 Roetepfuhl<br />

Der Name dieses zwischen der<br />

Mohriner Allee und Massiner Weg<br />

liegenden Pfuhls weist auf seine<br />

frühere Nutzung bei der Textilherstellung<br />

hin. Heute ist er mit seinen<br />

Röhricht- und Unterwasserpflanzen<br />

ein Biotop für Fische und<br />

Amphibien. Das 23100 qm große<br />

Gebiet „Roetepfuhl und Umgebung“<br />

steht unter Naturschutz.<br />

14 Britzer Mühle<br />

Diese 20 Meter hohe Galerie-Holländerwindmühle<br />

wurde 1865 gebaut und bis<br />

1936 mit Windkraft betrieben, danach<br />

mit Dieselmotor. Anlässlich der Bundesgartenschau<br />

im Jahre 1985 wurde die im<br />

Krieg teilweise zerstörte Mühle nach<br />

Originalunterlagen rekonstruiert und im<br />

Februar 1987 wieder das erste Getreide<br />

gemahlen. Heute ist die Mühle am<br />

„Britzer Garten“ Ausbildungsstätte für<br />

Hobby-Windmüller und sogar Ort für<br />

standesamtliche Trauung und anschließende<br />

„Vermehlung“.<br />

4<br />

2<br />

1<br />

3<br />

Buschkrug- allee<br />

Allee<br />

Zwickauer<br />

Groß-Ziethener<br />

3<br />

2<br />

<strong>Neukölln</strong>er<br />

Route 5 „Rudow – auf den Spuren der Eiszeit“<br />

1 2<br />

Rudower Fließ<br />

Entlang dieser eiszeitlichen Abflussrinne,<br />

die vom Rudower Dorfkern zur<br />

Stadtgrenze verläuft, wechseln trockene<br />

und feuchte Biotope. Nach dem II.<br />

Weltkrieg hatte sie zur Einleitung von<br />

Abwässern gedient und war teilversiegelt.<br />

1983 wurde mit dem Rückbau<br />

begonnen und für die Entwicklung<br />

natürlicher Ufervegetation gesorgt.<br />

3 Dörferblick<br />

Von hier aus sieht man bei klarem<br />

Wetter die nahegelegenen Dörfer<br />

Brandenburgs – daher der Name. Es<br />

handelt sich um den baumfreien Gipfel<br />

eines Trümmerberges, der mit seinen 86<br />

m Höhe zu den prominenten<br />

Erhebungen Berlins zählt und einst als<br />

geeignete Aussichtsplattform für den<br />

begehrten „Blick nach drüben“ diente.<br />

5 Rudower Pfuhle<br />

Durchquert der Spaziergänger den<br />

„Südpark“, so wird er östlich der Waltersdorfer<br />

Chaussee das Naturdenkmal<br />

„Klarpfuhl“ finden. Passiert er den<br />

„Nordpark“, so gelangt er in die frei<br />

zugänglichen Landschaftsschutzgebiete<br />

„Espenpfuhl“, der künstlich angelegt<br />

wurde, und „Röthepfuhl“, einer der zwei<br />

ältesten eiszeitlichen Pfuhle <strong>Neukölln</strong>s.<br />

2<br />

10<br />

4 Das Frauenviertel<br />

In diesem 1996 erbauten Rudower<br />

Neubauviertel sind sämtliche Straßen<br />

und Plätze nach wegweisenden Frauen<br />

aus Politik, Wissenschaft und Kultur<br />

benannt. Begrenzt wird das Viertel vom<br />

„Nordpark“ mit Erlebnisspielplätzen<br />

und Themenparks einerseits und dem<br />

„Südpark“ mit Wiesen, Hecken, Gehölzen,<br />

Promenadenwegen andererseits.<br />

6 8 Friedhöfe in Rudow<br />

Entlang des Rudower Pfades liegen drei<br />

Friedhöfe: Erstens der „Kirchhof Rudow“,<br />

ein 64.512 qm großer, seit 1958 belegter<br />

Parkfriedhof. Zweitens ein Alleequartiersfriedhof<br />

an der Köpenicker Straße, der<br />

neben seiner eigentlichen Bestimmung<br />

vor allem als Biotop schätzenswert ist.<br />

Drittens der kleine, seit dem Mittelalter<br />

genutzte Dorffriedhof „Alt-Rudow“.<br />

9<br />

1<br />

11<br />

8<br />

4a<br />

4b<br />

7 Rudower Höhe<br />

Dieser in den 1950er Jahren aufgeschüttete,<br />

70 m hohe Trümmerberg im<br />

Süden Rudows ist ein beliebtes<br />

Ausflugsziel mit Spielplatz, Rodelbahn<br />

und Aussichtsplattform. Nordwestlich<br />

der „Rudower Höhe“ liegt das<br />

Naturdenkmal „Priesterpfuhl“, an dessen<br />

Ufern Schilf, Böschung und<br />

Grauerlen wachsen; nordöstlich stehen<br />

Reste der mit großflächigen Graffiti<br />

verschönerten Hinterlandmauer.<br />

5<br />

6<br />

Chaussee<br />

9 Alt-Rudow<br />

In diesem Dorf findet der Besucher<br />

einige orts- und architekturgeschichtlich<br />

bedeutende Gebäude: Entlang der<br />

Köpenicker Str. die im 14. Jh. errichtete<br />

Feldsteinkirche und ein Ensemble<br />

von Backsteingebäuden aus dem 19.<br />

Jh. (Gemeindehaus, Küsterei). In der<br />

Straße Alt-Rudow stehen der Dorfkrug<br />

mit Ställen sowie die um 1890 im Stil<br />

der Neugotik errichtete Schule und ein<br />

1820 gebautes Büdnerhaus.<br />

11 Kattenpfuhl<br />

Biegt der Spaziergänger vor dem Rudower<br />

Friedhof (6) links ein in die Deutschtaler<br />

Straße oder Am Espenpfuhl bis zum Neudecker<br />

Weg, so trifft er auf die Senke mit<br />

dem „Kattenpfuhl“, einem typischen<br />

Feldpfuhl mit einstmals beweideter Umgebung.<br />

Hier endete früher der Meskengraben.<br />

Seit den 1930er Jahren dient der<br />

Pfuhl als Regenwassersammelbecken und<br />

fällt daher nicht mehr trocken. Dieses<br />

Naturdenkmal mit Wiesen und Gehölzen<br />

ist allerdings eingezäunt.<br />

10<br />

neu angelegter Park<br />

Rudow Alt-Glienicke<br />

Meskengraben & Pfuhle<br />

Möchte der Wanderer die Route abkürzen,<br />

so bieten sich die Wege durch die<br />

„Siedlung an der Waßmannsdorfer<br />

Chaussee“ an (vor dem „Nordpark“<br />

abbiegen). Hier findet er das jüngste<br />

der <strong>Neukölln</strong>er Toteislöcher – den zwischen<br />

800 v. Chr. und 1150 n. Chr. entstandenen<br />

„Lolopfuhl“. Nördlich (ab<br />

Bartschiner Str.) kann er dem Meskengraben<br />

folgen, ebenfalls ein eiszeitliches<br />

Relikt, das allerdings jetzt erst<br />

renaturiert wurde. Schließlich gelangt<br />

er zu den beiden mit Röhricht und<br />

Gehölz umgebenen „Rohrpfuhlen“.<br />

7