als PDF laden - Roland Dreger

als PDF laden - Roland Dreger

als PDF laden - Roland Dreger

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

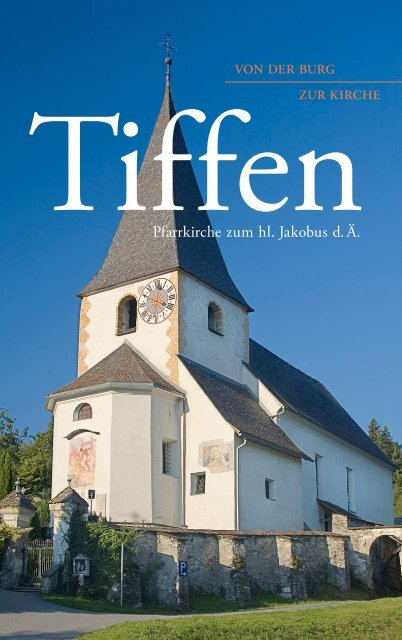

VON DER BURG<br />

ZUR KIRCHE<br />

Tiffen<br />

Pfarrkirche zum hl. Jakobus d. Ä.

Impressum<br />

Herausgeber: Röm.-kath. Pfarrgemeinde Tiffen<br />

Idee, Konzeption: Diakon Josef Stotter<br />

Text: Kurt <strong>Dreger</strong><br />

Fotos, Grafiken, Layout: <strong>Roland</strong> <strong>Dreger</strong><br />

Druck: Tiebeldruck, Feldkirchen i. Ktn.<br />

Alle Rechte vorbehalten.<br />

1. Auflage, 2008<br />

© Röm.-kath. Pfarrgemeinde Tiffen<br />

Liebe Besucher unseres<br />

Gotteshauses!<br />

Es freut uns, dass Sie unsere schöne und altehrwürdige<br />

Pfarrkirche besichtigen. Dieser Kirchenführer<br />

soll Ihnen dabei eine Hilfe sein.<br />

Pfarrer Kienzl, der von 1973 – 2001 hier gewirkt<br />

hat, hat so wie seine Nachfolger, unter großer<br />

Beteiligung der gesamten Bevölkerung von<br />

Tiffen, mit Hilfe finanzieller Zuwendungen der<br />

öffentlichen Hand und der Diözese Gurk mit viel<br />

Sachkenntnis das große bauliche Erbe um die<br />

Pfarrkirche am Berg gehütet:<br />

Die Kirchenfassade und das Langhaus wurden<br />

erneuert (2003). Der Rundturm am Friedhof<br />

wurde ergänzt und mit einem Kegeldach versehen,<br />

die Friedhofsmauer wurde saniert und der Friedhofsbereich<br />

durch eine neu gezogene Mauer<br />

erweitert. Im alten Pfarrhof wurde im Kellergeschoss,<br />

das vom Parkplatz her zugänglich ist,<br />

ein Aufbahrungsraum errichtet, der auch <strong>als</strong><br />

Gebetsraum gelungen ist.<br />

1

Das Ensemble um die Kirche erfordert weiterhin<br />

einen beachtlichen Aufwand an Erhaltung und<br />

Pflege und der Zustand gibt Zeugnis davon, dass<br />

diese Aufgabe von der Pfarrgemeinde umsichtig<br />

wahrgenommen wird.<br />

An der Filialkirche St. Margarethen erfolgten<br />

2007 – 2008 Außenrenovierungsarbeiten. Das Dach<br />

und der Turm wurden mit neuen Steinplatten<br />

eingedeckt und die Fassade erneuert.<br />

Darüber hinaus gibt es ein vielfältiges und sehr<br />

lebendiges Geschehen in der Pfarre. Es wird nicht<br />

bloß die bauliche Substanz gehütet. Vielmehr ist<br />

diese selbst Zeuge dafür, dass die Glaubenssubstanz<br />

in der Pfarrgemeinde im Bau aus lebendigen<br />

Steinen präsent bleibt. Auch daran haben Pfarrer<br />

Kienzl und seine Nachfolger Dechant Hofer<br />

(2001 – 2005) und Dechant Luxbacher (seit 2005)<br />

mit Diakon Stotter (seit 2001) und dem Pfarrgemeinderat<br />

sowie engagierten Laien begeistert und<br />

im Vertrauen auf Gottes Hilfe gearbeitet.<br />

Guter Gottesdienstbesuch an Sonn- und<br />

Feiertagen, Aufmerksamkeit für einsame, kranke<br />

oder alte Mitmenschen, Kindergruppen, eine kleine<br />

feine Ministrantenschar, die weitum bekannte<br />

Jugendsinggruppe »VOICES«, die sich so wie das<br />

Frauensextett »MIRIAM« gerne an der<br />

Mitgestaltung der hl. Messe oder bei Andachten<br />

beteiligen, sind Zeichen einer lebendigen Pfarrgemeinde.<br />

Insgesamt ist die Pfarre ein Integrationsfaktor für<br />

die verschiedenen Ortsteile und ein wichtiger und<br />

anerkannter Koordinator der ansässigen Vereine,<br />

die sich gerne auch bei kirchlichen Festen und<br />

Veranstaltungen beteiligen. Der Glaube soll dabei<br />

stets das Brauchtum durchwirken und auch immer<br />

neu öffnen auf den Einzelnen hin.<br />

Ein besonderes Anliegen für die Zukunft ist die<br />

Renovierung der Orgel.<br />

Liebe Besucher!<br />

Wenn Sie in Ehrfurcht und Stille in unser Gotteshaus<br />

gekommen sind, wo der Herr in unserer<br />

Mitte wohnt, verweilen Sie zu einem kurzen Gebet<br />

für Lebende und Verstorbene, für Verwandte und<br />

Fernstehende.<br />

Dass unser Gotteshaus Sie erfreut und Gottes<br />

Segen Sie begleitet, wünschen Ihnen die<br />

Mitglieder der Pfarre Tiffen.<br />

2 3

Pfarrkirche Tiffen<br />

Erstmalige Erwähnung findet das dem hl. Jakobus dem<br />

Älteren geweihte Gotteshaus <strong>als</strong> Eigenkirche des bedeutenden<br />

Kärntner Herrschergeschlechts der Eppensteiner<br />

in einer in die Sechzigerjahre des 11. Jh. datierten<br />

Urkunde 1 (»Ecclesia ad Tiuina«) im Zusammenhang mit<br />

der Übergabe von Zehentrechten durch Marchwart von<br />

Eppenstein an den Salzburger Erzbischof Gebhard 2 .<br />

Die Kirche selbst (oder ein Vorgängerbau?) dürfte aber<br />

älter sein. 3 Urkundlich wird die Kirche bereits in der<br />

1. Hälfte des 12. Jh. <strong>als</strong> Pfarre 4 bzw. Pfarrkirche 5<br />

bezeichnet.<br />

Nachdem ein Pfarrer (noch ohne Namensnennung)<br />

in einem Schreiben von Papst Innozenz III. aus dem<br />

Jahr 1206 genannt wird, 6 ist 1215 »Ioannes plebanus de<br />

Tyuen« der erste Seelsorger, den wir namentlich kennen. 7<br />

In einer in das Jahr 1207 datierten Urkunde, 8 in der der<br />

Salzburger Erzbischof Eberhard II. die Übergabe des<br />

Kirchenzehents von Tiffen (»Tiuene«) an das steirische<br />

Kloster Admont bestätigte, 9 wird der Kirchensprengel<br />

angeführt. Nachdem zuvor bereits einige Gebiete<br />

abgetreten worden waren, umfasste dieser unter anderem<br />

(noch) das gesamte obere Gurktal bis Rottenstein (östlich<br />

von Kleinkirchheim), das Himmelberger Becken, die<br />

Äußere Teuchen und das nördliche Ossiacher Seeufer bis<br />

Bodensdorf. 10 Bis 1786 verliehen die Salzburger Erzbischöfe<br />

die Tiffner Pfarrpfründe 11 und besetzten (mit<br />

zeitlichen Unterbrechungen) die kirchlichen Ämter.<br />

Nach der Diözesanregulierung unter Joseph II. im Jahre<br />

1787 übernahmen die Gurker Bischöfe die geistliche<br />

Oberhoheit.<br />

Bereits die Römer beteten vermutlich auf der Anhöhe<br />

westlich der Kirche 12 zu ihren Göttern Jupiter Optimus<br />

Maximus (ihm war der Tempel geweiht) und Hercules<br />

Augustus. Möglicherweise wurde hier auch eine keltische<br />

Abb. 1<br />

Innenansicht der<br />

Pfarrkirche (Blick<br />

Richtung Osten)<br />

5

Gottheit verehrt. 13 Zahlreiche <strong>als</strong> Spolien erhaltene<br />

Inschriften und Grabbaureliefs 14 weisen auf die<br />

Bedeutung des Ortes Tiffen bereits in dieser Zeit hin.<br />

»Tibinium« 15 (Tiffen), an einer Römerstraße gelegen, 16<br />

war vermutlich auch eine Außenstelle der Bergwerksverwaltung<br />

von Virunum, in der ein Bergassessor seinen<br />

Sitz gehabt haben könnte (entsprechende Inschriften<br />

deuten darauf hin) 17 .<br />

Vom vermuteten Vorgängerbau der Kirche wissen<br />

wir nichts. Die Bausubstanz der Langhausmauern<br />

stammt wahrscheinlich aus dem 11. Jh. (Achsenknick<br />

nach Süden zwischen Langhaus und Turm) 18 – spätestens<br />

aber aus dem Anfang des 12. Jh. 19 Es handelte sich um<br />

eine überdurchschnittlich große romanische Saalkirche,<br />

deren (heute vermauerte) Rundbogenfenster an der<br />

Nordwand und über dem Westportal noch andeutungsweise<br />

zu erkennen sind. Anstelle des heute zu sehenden,<br />

spätbarocken Chores befand sich eine Apsis. 20 Auch<br />

ein (Blätter-)Kapitell, das neben dem Westportal <strong>als</strong><br />

Weihwasserbecken Verwendung gefunden hat, stammt<br />

aus dieser Zeit. Der dreigeschossige Chorturm (große<br />

Glocke aus dem Jahr 1495) wurde um die Mitte des 12. Jh.<br />

angebaut. 21 Zwischen der Mitte und dem dritten Viertel<br />

des 15. Jh. erfolgte ein Umbau des Langhauses in eine<br />

zweischiffige Halle mit Netzrippengewölbe. 22 Aus dieser<br />

Zeit stammt vermutlich auch der Sakristeizubau im<br />

Osten. Im Jahre 1785 wurde ein kreuzgewölbter Chor<br />

angebaut. 23 Ein Votivbild an der nördlichen Langhausmauer<br />

weist auf den damaligen Pfarrer Franz Ignaz<br />

Grittner hin, unter dessen Ägide dieser (letzte) Ausbau<br />

der Kirche stattgefunden hat. Von außen präsentiert<br />

sich die Kirche heute mit den gemalten ockerfarbigen<br />

Eckquadern, wie sie nach 1787 ausgesehen hat. 24<br />

Der Kirchenbau bildete einst mit dem nördlich<br />

gelegenen alten Pfarrhof eine Einheit. Das westliche Tor<br />

6 7<br />

Abb. 2<br />

Fresko der hl. Barbara<br />

von Thomas von<br />

Villach (um 1470)

Abb. 3<br />

Hochaltar mit bild-<br />

licher Darstellung des<br />

hl. Jakobus (errichtet<br />

1758)<br />

war <strong>als</strong> Torturm ausgebildet, von dem noch eine Schießscharte<br />

zu erkennen ist. 25 In diesem im Kern mittelalterlichen<br />

Bau 26 ist im ehemaligen Speisesaal noch eine<br />

Renaissancedecke aus dem Beginn des 16. Jh. erhalten. 27<br />

In der Aufbahrungsstube (Eingang im Osten) befindet<br />

sich ein 1987 von Prof. Hans Piccottini geschaffenes<br />

Mosaik (»Tiffner Auferstehung«).<br />

Die Pfarre Tiffen war während des<br />

gesamten Mittelalters ein bedeutendes<br />

Seelsorgezentrum. Einst für<br />

acht Filialkirchen verantwortlich,<br />

behielt sie ihre Bedeutung auch in der<br />

Neuzeit bei. Anfang des 16. Jh. findet<br />

beispielsweise eine St. Jakobsbruderschaft<br />

urkundliche Erwähnung 28 und<br />

1757 ist eine Kaplanskollektur nach-<br />

zuweisen 29 . In einem Schematismus<br />

der Erzdiözese Salzburg aus dem Jahre<br />

1772 ist Tiffen, dem Archidiakonat<br />

Friesach unterstehend, <strong>als</strong> Dekanat<br />

angeführt 30 und in einer vor 1811<br />

datierten Landkarte des »Decanat<br />

Feldkirchen« ist Tiffen <strong>als</strong> »Dekanatspfarre«,<br />

<strong>als</strong> »Hauptgotteshaus« des<br />

Sprengels eingezeichnet 31 .<br />

Auf der Anhöhe westlich der<br />

Kirche, dem »Púrpal« (Burgstall von<br />

Tiffen), 32 auf dem sich eine spätantike<br />

befestigte Höhensiedlung aus dem 4. – 6. Jh. annehmen<br />

lässt, befand sich die im Jahre 1163 erstm<strong>als</strong> 33 urkundlich<br />

erwähnte Burg »Tyuen« 34 , deren Reste in den Jahren<br />

2002 und 2003 im Auftrag des Landesmuseums Kärnten<br />

teilweise ausgegraben wurden 35 . Mit der genannten<br />

Urkunde schenkte Patriarch Ulrich II. von Aquileja (mit<br />

seinen Eltern) die Herrschaft Tiffen (»castri de Tyuen«)<br />

zusammen mit anderen Gütern der Aquilejer Kirche.<br />

In der gebotenen Kürze kann auf die wechselvolle<br />

Besitzgeschichte der Burg bzw. Herrschaft Tiffen nicht<br />

eingegangen werden. Von Aquileja (dessen Lehnshoheit<br />

später in Vergessenheit geriet) verpfändet oder <strong>als</strong><br />

Lehen vergeben, saßen dort verschiedene Burgherren.<br />

Darunter befinden sich auch so klingende Namen der<br />

mittelalterlichen Kärntner Geschichte wie die Aufensteiner<br />

oder Kraiger, Letztere von 1369 bis 1550. 36 Im Jahre<br />

1293 wurde die Burg während einer Auseinandersetzung<br />

des Salzburger Erzbischofs, dem sich der Patriarch<br />

anschloss, mit Herzog Meinhard II. von Görz-Tirol<br />

zerstört, jedoch – wegen ihrer wichtigen Lage – bald wieder<br />

aufgebaut. 37 Sie wachte über einen über den Kirchhügel<br />

verlaufenden Handelsweg, der von Nord nach Süd<br />

entlang des Ossiacher Sees verlief. In der Mautstation in<br />

Tiffen wurden die über den Zammelsberg transportierten<br />

Waren erfasst. 38 Im Laufe des 17. Jh. verfiel die Burg<br />

zusehends. 39 Heute ist nichts mehr von ihr zu sehen.<br />

Künstlerische Ausstattung der Kirche<br />

Hochaltar<br />

Spätbarock, errichtet nach 1758 (Jahr der Chorerweiterung)<br />

mit Opfergang; Fassung 1764 bzw. 1771 40 1<br />

.<br />

Altarblatt: Darstellung des hl. Jakobus in Pilgertracht,<br />

oben Dreifaltigkeitsdarstellung, Schnitzfiguren der<br />

Heiligen Christophorus und Sebastian, über den<br />

Opferumgangsbögen Florian und Valentin (Abb. 3).<br />

Kreuzaltar (linker Seitenaltar)<br />

Errichtet um 1720. 41 8<br />

Darstellung Christi am Kreuz,<br />

darunter Seelen im Fegefeuer, an der Seite Maria und<br />

Johannes.<br />

8 9

Abb. 4<br />

Predella (zur Votivtafel<br />

rechte Seite) mit<br />

Widmungsinschrift<br />

des Stifters Leonhard<br />

Meichsner<br />

Abb. 5<br />

Votivtafel »Tiffner<br />

Auferstehung« von<br />

Melchior von<br />

St. Paul (?) (1530)<br />

Marienaltar 3 (rechter Seitenaltar)<br />

Errichtet um 1710. 42 Oben bildliche Darstellung des hl.<br />

Josef (mit Lilie), daneben hl. Elisabeth (Mutter Johannes’<br />

des Täufers), hl. Anna (Mutter Marias), darunter Maria<br />

<strong>als</strong> Himmelskönigin mit Joachim (Vater Marias, dargestellt<br />

mit Wurfschaufelstab der Hirten) und Zacharias<br />

(Vater Johannes’ des Täufers, dargestellt <strong>als</strong> Priester mit<br />

Rauchfass). 43<br />

Ehemaliger Hauptaltar<br />

In diesem Zusammenhang ist auf den – um 1510 entstandenen<br />

– ehemaligen Hauptaltar der Kirche<br />

hinzuweisen, der im Kärntner Landesmuseum zu sehen<br />

ist. 44 Sein Ausstattungsprogramm steht im Zeichen des<br />

Pilgerschutzes, indem unter anderem die wichtigsten<br />

Schutzheiligen für Reisende dargestellt werden (Jakobus<br />

der Ältere, Christophorus). In den Altarflügeln eine<br />

Reliefdarstellung einer spanischen Jakobslegende, in der<br />

über die Errettung eines unschuldig wegen Diebstahls<br />

verurteilten Pilgers durch<br />

den heiligen Jakobus berichtet<br />

wird. Nachdem der<br />

Richter den Erzäh lungen<br />

der Eltern des Ver urteilten,<br />

sie haben den Sohn am<br />

Galgen lebend vorgefunden, keinen Glauben schenkt,<br />

fliegen die gebratenen Hühner lebendig vom Teller auf.<br />

Bei der lokalen Sage der »Tauben von Tiffen« handelt es<br />

sich um »eine ortsspezifische Umdeutung der spanischen<br />

Version vom Hühnerwunder in eine lokale Taubenlegende«,<br />

entstanden in der zweiten Hälfte des 19. Jh. 45<br />

»Tiffner Auferstehung« 7<br />

(Votivbild linke /<br />

nördliche Langhauswand über Seitenportal, Abb. 5).<br />

Vermutlich Hauptbild eines Altaraufsatzes. Darstellung<br />

10 11

19<br />

N<br />

18<br />

O<br />

W<br />

10 m<br />

S<br />

16<br />

17<br />

15<br />

8<br />

7<br />

6<br />

11<br />

10<br />

9<br />

14<br />

1<br />

2<br />

20<br />

21<br />

3<br />

4<br />

5<br />

12<br />

13<br />

1 Hochaltar<br />

2 Fresko hl. Helena<br />

3 Marienaltar<br />

4 Fresko hl. Georg<br />

5 Kanzel<br />

6 Gemälde Anbetung / Kreuzigung<br />

7 Votivtafel »Tiffner Auferstehung«<br />

8 Kreuzaltar<br />

9 Fresko hl. Barbara<br />

10 Malerei Dreikönigszug / Schutzmantelmadonna /<br />

Veronika-Tuch<br />

11 Ehemaliges romanisches Rundbogenportal<br />

mit Teil eines römischen Weihealtars<br />

12 Romanisches Kapitel (Weihwasserbecken)<br />

Spolie Panther / Löwe mit Kantharos<br />

13 Römersteine mit tanzenden Mänaden und Satyr<br />

14 Kriegerdenkmal mit Lobisser-Fresko<br />

15 Fresko hl. Christophorus<br />

16 Kreuzwegfresken<br />

17 Ehemaliger Torturm<br />

18 »Alter« Pfarrhof (»Messnerhaus«)<br />

19 Eingang Aufbahrungsstube (Mosaik<br />

»Tiffner Auferstehung«)<br />

20 »Neuer« Pfarrhof (Geburtshaus<br />

Switbert Lobisser, 1878 – 1943)<br />

21 Jakobsbrunnen<br />

Lageplan und Grundriss<br />

Mariengrotte <br />

Púrpal (Burgberg)

Abb. 6<br />

Darstellung des<br />

hl. Christophorus<br />

(2. Hälfte des 15. Jh.)<br />

an der östlichen<br />

Sakristei(außen)wand<br />

der Auferstehung Christi<br />

(1530). Maler: Melchior aus<br />

St. Paul (?). Predella<br />

(Abb. 4) mit Widmungsinschrift<br />

des Stifters<br />

Leonhard Meichsner /<br />

Meixner († 1540), Pfleger<br />

von Tiffen. 47<br />

Kanzel<br />

Errichtet um 1770. Schalldach:<br />

Darstellung von<br />

Moses mit Gesetzestafeln.<br />

Rückwand: Darstellung<br />

der drei theologischen<br />

Tugenden Anker (Hoffnung), Kreuz (Glaube) und Herz<br />

(Liebe). Kanzelkorb: figürliche Darstellung Christi<br />

(links stehend mit Schlüssel) und Petrus’ (rechts kniend<br />

mit ausgestreckten Armen, Mt. 16,19). In der Mitte<br />

Reliefkartusche mit Darstellung einer Kirche auf einem<br />

Felsen (Mt. 16,18). 46<br />

5<br />

Nordwand Presbyterium / Chor<br />

Gemälde: Kindermord, Abschied von Herodes (?),<br />

Zug (?) und Anbetung der Heiligen drei Könige. Rechts<br />

neben der Sakristeitür: Schutzmantelmadonna (um<br />

1400). Über der Sakristeitür Darstellung des Schweißtuchs<br />

der Veronika, dessen Stifter, ein »Marchard<br />

de Hemmelberg«, 1396 mit Schloss und Landgericht<br />

Himmelberg belehnt wurde. 48<br />

10<br />

An der Nordwand weiters Statue des hl. Jakobus<br />

(Abb. 7). An der Südwand Statue des hl. Rochus, auch<br />

er unter anderem Patron der Pilger und Reisenden<br />

bzw. Fürbitter gegen die Pest. Beide aus dem 17. Jh. 49<br />

Triumphbogen<br />

Rankenornamentik, früheste (frühgotische) Bemalung<br />

des Chors. 50 In den Triumphbogenlaibungen<br />

Darstellungen der hl. Helena (mit Kreuz)<br />

und der hl. Barbara (mit Turm, Abb. 2).<br />

Um 1470 (– 1480) 51 von Thomas (Artula)<br />

von Villach (* um 1435/1450, † nach<br />

1520) 52 .<br />

Deckenmalereien<br />

In den Dreipässen des Rippengewölbes 26<br />

Brustbilder (Halbfiguren) von Heiligen. Von<br />

vorne (Altarraum) beginnend: Die vier<br />

lateinischen Kirchenväter Gregor, Ambrosius,<br />

Hieronymus und Augustinus (jeweils mit Spruchbändern<br />

bezeichnet). Florian, Anna, Katharina,<br />

Barbara, Magdalena, David (restauriert). In der<br />

Mitte: Auferstandener, Rupert, Heiliger mit<br />

Buch, Erasmus, Ulrich, Martin, Jakobus der Ältere,<br />

Nikolaus. Über dem hölzernen Orgelchor: Sebastian,<br />

weibliche Heilige, Georg, Christophorus, Ursula,<br />

Dorothea, Oswald, Odilia. 53 Über dem östlichen Pfeiler:<br />

Kreuzigung mit Maria und Johannes in<br />

zeitgenössischen Trachten (1. Viertel des 16. Jh.) 54 .<br />

Gemälderest Nordwand 6<br />

Durch Fensterausbruch zerstört; Anbetung des<br />

Kindes oder Kreuzigungsdarstellung. Die teilweise<br />

erhaltene Bildunterschrift weist Leonhard Meichsner /<br />

Meixner (im Jahre 1519) <strong>als</strong> Stifter aus, dessen Wappen<br />

(vier Doppellilien) darunter noch zu erkennen ist.<br />

Östliche Sakristei(aussen)wand 15<br />

(Abb. 6)<br />

Darstellung des hl. Christophorus mit Baumstamm, in<br />

dessen grüner Blätterkrone das Nest eines Pelikans zu<br />

Abb. 7<br />

Statue des<br />

hl. Jakobus des<br />

Älteren (17. Jh.)<br />

14 15

Abb. 8<br />

Fries eines römischen<br />

Grabbaus an der<br />

westlichen Außen-<br />

mauer der Kirche<br />

Abb. 9<br />

Relief eines römischen<br />

Grabbaus (tanzende<br />

Mänade) an der<br />

südlichen Außenwand<br />

erkennen ist, der seine Brust öffnet, um mit seinem Blut<br />

die Jungen zu tränken – ein Hinweis auf den Opfertod<br />

Christi (2. Hälfte des 15. Jh.) 56 .<br />

Gemälde Südwand<br />

Durch Pfeiler zerstörte Darstellung des hl. Georg<br />

(Ritter im Panzerhemd) aus dem 1. Viertel des 15. Jh. 55<br />

4<br />

Hinzuweisen ist noch auf die auf Nord- und Südwand<br />

befindlichen Apostel- bzw. Weihekreuze.<br />

Östliche Aussenwand des Chores<br />

Kriegerdenkmal mit Fresko (»Christus mit sterbenden<br />

Soldaten«) von Suitbert Lobisser (1878 im neuen<br />

Pfarrhaus geboren), geweiht 1935 57 14<br />

20<br />

.<br />

Nördliche Kirchhofmauer<br />

Auf der Ende des 15. Jh. im Zuge der Türkenbedrohung<br />

errichteten Wehrmauer, die jedoch nie ihre Bewährungsprobe<br />

zu bestehen hatte,<br />

befinden sich Reste von<br />

Wandmalereien, die einst<br />

die gesamte Mauer<br />

bedeckten. Links Christus<br />

am Ölberg kniend, auf<br />

einen in einer Wolke<br />

erscheinenden Engel mit<br />

Kelch blickend (17. Jh.). Rechts Christus im Gebet,<br />

daneben die schlafenden Jünger. Im Hintergrund Judas<br />

mit den Häschern (16. Jh.). 58<br />

16<br />

Die Römersteine<br />

Bei den in der Kirche eingemauerten römischen<br />

Spolien handelt es sich zum Großteil um Überreste von<br />

Grabbaureliefs. Entsprechend auch die auf das Jenseits<br />

verweisende Ikonographie.<br />

16 17

Abb. 10<br />

Panoramablick mit<br />

Pfarrkirche, »neuem«<br />

Pfarrhof und Friedhofsmauer<br />

Rechts neben dem Hauptportal 12 (Westseite)<br />

Fries eines Grabbaus mit der Darstellung eines Kraters 59<br />

oder Kantharos 60 zwischen zwei Panthern (diese<br />

symbolisieren die Hoffnung auf Wiedergeburt); rechts<br />

davon ein Löwe (Grabwächter) 61 (Abb. 8).<br />

Links neben dem Hauptportal<br />

Oberer Teil eines römischen Weihealtars (Teil eines<br />

heute vermauerten, romanischen Rundbogenport<strong>als</strong>) 62 ,<br />

geweiht »den ehrwürdigen alten (Göttinnen) –<br />

Sena[bos] Aug(ustis)« (vermutlich 211 – 235 n. Chr.).<br />

Gestiftet von einem Legionsschreiber der II. Italischen<br />

Legion (Firminus oder Firminius) und einem<br />

Mitarbeiter des Statthalters (Claudius Secundus oder<br />

Severus). 63<br />

Südseite der Kirche<br />

13<br />

Satyr mit Pedum 64 und großer Traube. 65 Darüber<br />

tanzende Mänade mit Tympanum 66 und Stab. 67 Links<br />

11<br />

ebenfalls eine Darstellung einer tanzenden Mänade<br />

(Abb. 9), deren über den Kopf gehaltene Hände zwei<br />

kleine Schallbecken halten. Diese Figuren entstammen<br />

dem dionysischen Sagenkreis, dessen Ikonographie in<br />

Norikum ab ca. 180 n. Chr. anzutreffen ist, und<br />

drücken die Hoffnung auf Überwindung des Todes<br />

sowie die »Liebe, Lebensfreude, Ekstase und glückliche<br />

Seligkeit« des Jenseits aus. 68<br />

Weiters an der südlichen Außenmauer zu finden: Fries<br />

eines Grabbaues mit der Darstellung zweier Windhunde,<br />

die einen Hasen packen.<br />

18 19

Abb. 11<br />

Filialkirche<br />

St. Margarethen<br />

im Ortszentrum<br />

von Tiffen<br />

Filialkirche St. Margarethen<br />

Das Gotteshaus (Abb. 11) befindet sich mitten im Ort<br />

unter einer jahrhundertealten Linde. Die Ursprünge<br />

liegen vermutlich im Mittelalter. 69 Über dem südlichen<br />

Fenster ist andeutungsweise noch ein (romanischer?)<br />

Rundbogen zu erkennen. Der kleine Glockenturm<br />

wurde im Jahr 1876 errichtet und 1897 wurde im Norden<br />

eine Sakristei angebaut. 70<br />

An der südlichen Außenwand befindet sich eine<br />

Darstellung der heiligen Margareta von Antiochia, mit<br />

einer Lanze einen Drachen tötend, und der heiligen<br />

Katharina mit einem Rad <strong>als</strong> Attribut. Der Hochaltar<br />

– datiert um 1720 – ist mit einer Statue der hl.<br />

Margareta und barock überschnitzten, spätgotischen<br />

Figuren der heiligen Katharina und Barbara ausgestattet.<br />

Erwähnenswert auch die floral bemalte Flachdecke<br />

(vermutlich) aus dem 17. Jh. 71<br />

Anmerkungen:<br />

1 MDC (Monumenta Historica Ducatus Carinthiae) II 328. Martin<br />

ZIRKL, Der Vertrag zwischen Erzbischof Gebhard und den<br />

Eppensteinern über Zehente und Pfarrechte (Diplomarbeit<br />

Graz 1984).<br />

2 Wilhelm WADL, Die verfälschte Arnulfurkunde vom<br />

26. Dezember 888 und die Frühgeschichte der Stadt Feldkirchen,<br />

in: Carinthia I 178 (1988) 55 – 83. Markwart übergibt<br />

»partem suam de ecclesia ad Tiuina cum clerico ibidem famulante<br />

et ipsius beneficio atque manicipiis …« – »… seinen Anteil (am<br />

Pfarr sprengel) der Pfarrkirche zu Tiffen mit den dort dienenden<br />

Priester, seinem Gut und seinen Hörigen …«.<br />

3 Vermutlich stand an diesem Ort bereits im Zuge der von<br />

Aquileja ausgehenden Christianisierung im 4. Jh. n. Chr. ein<br />

Gotteshaus, das durch den Einfall der Slawen vernichtet<br />

worden sein dürfte. Auch im Gefolge der im 8. und 9. Jh. von<br />

Salzburg aus erfolgten Mission könnte eine Kirche in Tiffen<br />

errichtet worden sein. Ilse SPIELVOGEL-BODO, Der Ossiacher See<br />

zwischen gestern und heute (Klagenfurt 1993).<br />

20 21

4 Eigenständiger Seelsorgebezirk u. a. mit Tauf- und Begräbnisrecht<br />

(vgl. Tropper, Vom Missionsgebiet zum Landesbistum).<br />

5 MDC III 610 (»… matricem ecclesiam Tiuin …«). Österr. Akademie der<br />

Wissenschaften (Hg.), Erläuterungen zum Historischen Atlas der<br />

österreichischen Alpenländer II. Abt. 8. Teil 3 (Klagenfurt 1959).<br />

6 MDC IV/1 1585.<br />

7 MDC IV/1 1713.<br />

8 MDC IV/1 1599.<br />

9 Die Schenkung des Tiffner Kirchenzehents an Admont ist bereits in<br />

einem Verzeichnis aus dem Jahre 1074 angeführt (MDC III 408).<br />

10 Wilhelm WADL, Die verfälschte Arnulfurkunde.<br />

11 Hermann RAINER, Zur Geschichte der katholischen Pfarren in der<br />

Gemeinde Steindorf, in: Alfred MITTERER, Steindorf am Ossiacher See.<br />

Chronik einer Gemeinde (Klagenfurt 1997) 161 – 207.<br />

12 Lt. DOLENZ/FLÜGEL/ÖLLINGER in Rudolfinum 2003: »in unmittelbarer<br />

oder mittelbarer Umgebung des Púrp<strong>als</strong>«.<br />

13 Heimo DOLENZ, Patrizia DE BERNARDO STEMPEL, Sena[bos]. Eine<br />

norische Gottheit aus Tiffen, in: Herbert HEFTNER (Hg.), Ad fontes!<br />

Festschrift für Gerhard Dobesch zum fünfundsechzigsten Geburtstag<br />

am 15. September 2004 dargebracht von Kollegen, Schülern<br />

und Freunden (Wien 2004).<br />

14 Gernot PICCOTTINI (Hg.), Archäologischer Atlas von Kärnten<br />

(Klagenfurt 1989).<br />

15 Julia FEINIG, Die römerzeitlich genutzten Marmorsteinbrüche in<br />

Kärnten (Diplomarbeit, Wien 2001).<br />

16 Paul Siegfried LEBER, Die römische Glant<strong>als</strong>traße und deren Fortsetzung<br />

bis zum Görtschitztal und nach Villach, Santicum (= Aus<br />

Kärntens römischer Vergangenheit 6, Klagenfurt 1976).<br />

17 DOLENZ/DE BERNARDO STEMPEL, Sena[bos].<br />

18 Wilhelm DEUER, Johannes GRABMAYER, Transromanica. Auf den<br />

Spuren der Romanik in Kärnten (Klagenfurt 2008).<br />

19 Gorazd ŽIVKOVIČ, Die romanischen Chorturmkirchen und deren<br />

Nachfolgebauten in Kärnten (Diplomarbeit Wien 1993).<br />

20 Älteste Ansicht von Tiffen aus der Zeit um 1620 aus der »Khevenhüller-Chronik«,<br />

Abbildung in: MITTERER, Steindorf.<br />

21 Gorazd ŽIVKOVIČ, Die romanischen Chorturmkirchen.<br />

22 Gottfried BIEDERMANN, Karin LEITNER, Gotik in Kärnten (= Die<br />

Kunstgeschichte Kärntens, Klagenfurt 2001).<br />

23 Karl GINHART, Die Kunstdenkmäler der politischen Expositur Feld-<br />

kirchen (Klagenfurt 1931).<br />

24 Dehio Kärnten (3. Aufl. 2001).<br />

25 Karl KAFKA, Wehrkirchen Kärntens (= Kärntens Burgen und<br />

Schlösser 4/1, 2, Wien 1971/72).<br />

26 Dehio Kärnten (3. Aufl. 2001).<br />

27 Pfr. Ignaz KIENZL, Vergangenheit und Gegenwart, in: Jahresbericht<br />

Bundeshandelsakademie und -handelsschule Feldkirchen (Schul-<br />

jahr 1974/75) 7 – 9.<br />

28 Kärntner Landesarchiv, A 1640 (1502-02-20).<br />

29 Hermann RAINER, Zur Geschichte der katholischen Pfarren in der<br />

Gemeinde Steindorf.<br />

30 Peter G. TROPPER, Vom Missionsgebiet zum Landesbistum.<br />

Organisation und Administration der katholischen Kirche in Kärnten<br />

von Chorbischof Modestus bis zu Bischof Köstner (Klagenfurt 1996).<br />

31 Peter G. TROPPER, Zur kirchlichen Topographie und Statistik der<br />

Diözese Gurk unter Fürstbischof Franz Xaver von Salm, in: Aufklärer<br />

– Kardinal – Patriot Franz Xaver von Salm. Ausstellungskatalog<br />

(Klagenfurt 1993) 43 – 45 und 78 – 79.<br />

32 Eberhard KRANZMAYER, Ortsnamenbuch von Kärnten (= AGT 51,<br />

Klagenfurt 1958).<br />

33 In zwei Urkunden aus dem Jahr 1136 wird ein »Reinhalem de Tiuen«<br />

bzw. »Reginhalm de Tiuene« <strong>als</strong> Zeuge angeführt (MDC I 89, 90).<br />

Wenn der Beiname den Stammsitz bezeichnet, handelt es sich<br />

dabei um die früheste urkundl. Erwähnung.<br />

34 MDC III 1061.<br />

35 Heimo DOLENZ, Christof FLÜGEL, Christof ÖLLERER, Die Rettungsgrabungen<br />

auf dem »Púrpal« in Tiffen im Jahre 2002, in: Rudolfinum.<br />

Jahrbuch des Landesmuseums Kärnten 2002 (Klagenfurt 2003)<br />

141 – 151; DIES., Die Rettungsgrabungen auf dem »Púrpal« in Tiffen im<br />

Jahre 2003, in: Rudolfinum. Jahrbuch des Landesmuseums Kärnten<br />

2003 (Klagenfurt 2004) 173 – 179. DORFGEMEINSCHAFT TIFFEN (Hg.),<br />

Tevinia. Licht in Tiffens finsteres Mittelalter (o. O. 2004).<br />

36 Claudia FRÄSS-EHRFELD, Geschichte Kärntens. Das Mittelalter<br />

(Klagenfurt 1984).<br />

37 Franz X. KOHLA, Gustav Adolf von METNITZ, Gotbert MORO, Kärntens<br />

Burgen, Schlösser, Ansitze und wehrhafte Stätten (= Aus Forschung<br />

und Kunst 17, Klagenfurt 1973). Herrmann WIESSNER, Gerhard<br />

SEEBACH, Burgen und Schlösser in Kärnten 2. Klagenfurt, Feldkirchen,<br />

Völkermarkt (Klagenfurt, 2. Aufl. 1980).<br />

38 Franz HUTER, Handbuch der historischen Stätten Österreich. Bd. 2.<br />

Alpenländer mit Südtirol (Stuttgart 1966). Siehe auch MDC X 817<br />

(Urkunde aus 1376), MDC XI 278 (Urkunde aus 1453, »… mawt ze<br />

Tifen …«).<br />

39 Lt. einem kirchlichen Visitationsbericht aus dem Jahre 1615 stand<br />

sie zum Teil noch. Es wurde die Verbringung des Altares, der bereits<br />

profanierten Burgkapelle in die Pfarrkirche angeordnet (KAFKA,<br />

Wehrkirchen Kärntens).<br />

40 Dehio Kärnten (3. Aufl. 2001).<br />

41 Eva FRODL-KRAFT, Gerbert FRODL, Marianne FRODL-SCHNEEMANN,<br />

Kärntner Kunststätten (Salzburg 2005). Das am Altar angeführte<br />

Jahr 1885 bezeichnet den Zeitpunkt der Vergoldung.

42 Ebd. Das am Altar angeführte Jahr 1885 bezeichnet den Zeitpunkt<br />

der Vergoldung.<br />

43 Hiltgart L. KELLER, Reclams Lexikon der Heiligen und der biblischen<br />

Gestalten (Stuttgart, 8. Aufl. 1996).<br />

44 Otto DEMUS, Die spätgotischen Altäre Kärntens (Klagenfurt 1991).<br />

Janez HÖFLER, Die Tafelmalerei der Dürerzeit in Kärnten (Klagenfurt<br />

1998).<br />

45 Robert WLATTNIG, Jakobusaltar aus Tiffen, in: Car. I (1994) 380.<br />

46 Barbara KIENZL, Die barocken Kanzeln in Kärnten (= Das Kärntner<br />

Landesarchiv 13, Klagenfurt 1986).<br />

47 Janez HÖFLER, Die Tafelmalerei der Dürerzeit in Kärnten (Klagenfurt<br />

1989).<br />

48 Janez HÖFLER, Die gotische Malerei Villachs (= Neues aus Alt-Villach,<br />

Villach 1982).<br />

49 Dehio Kärnten (3. Aufl. 2001).<br />

50 Janez HÖFLER, Die gotische Malerei Villachs.<br />

51 Dehio Kärnten (3. Aufl. 2001).<br />

52 Arthur ROSENAUER (Hg.), Spätmittelalter und Renaissance<br />

(= Geschichte der Bildenden Kunst in Österreich, Bd. 3, München<br />

u. a. 2003).<br />

53 Walter FRODL, Die gotische Wandmalerei in Kärnten (Klagenfurt<br />

1944).<br />

54 Dehio Kärnten (3. Aufl. 2001).<br />

55 Ebd.<br />

56 Mag. Karin KARGL (Bundesdenkmalamt Klagenfurt).<br />

57 Hermann RAINER, Zur Geschichte der katholischen Pfarren in der<br />

Gemeinde Steindorf.<br />

58 Bundesdenkmalamt Klagenfurt (Zl. 1694/1/99).<br />

59 Mischgefäß für Wein.<br />

60 Weitbauchiger, doppelhenkeliger Becher.<br />

61 Elisabeth WALDE, Im herrlichen Glanze Roms. Die Bilderwelt der<br />

Römersteine in Österreich (Innsbruck 2005).<br />

62 Bundesdenkmalamt Klagenfurt (GZ 1230/5/2002).<br />

63 Heimo DOLENZ, Patrizia DE BERNARDO STEMPEL, Sena[bos].<br />

64 Der über die Schulter gelegte Stock mit Päckchen.<br />

65 Elisabeth WALDE, Im herrlichen Glanze Roms.<br />

66 Handpauke.<br />

67 http://www.ubi-erat-lupa.org (Abfrage vom 24. März 2008).<br />

68 Elisabeth WALDE, Im herrlichen Glanze Roms.<br />

69 Karl GINHART, Die Kunstdenkmäler der politischen Expositur Feld -<br />

kirchen.<br />

70 Pfr. Ignaz KIENZL, Gedenkschrift für St. Margarethen im Dorfe Tiffen.<br />

Abschrift der Gedenkschrift von 1895 und Weiterführung bis 1975<br />

(unpubl. 1975).<br />

71 Dehio Kärnten (3. Aufl. 2001).<br />

Die Herausgabe dieses Kirchenführers ermöglichen dankenswerter<br />

Weise nachstehende Personen und Firmen:<br />

Arnold Lukas, Restaurator, Klagenfurt<br />

Bäckerei Schieder, Feldkirchen<br />

Bürgermeisterin Marialuise Mittermüller<br />

Kulturreferent GV Kurt Wolf<br />

Veicht-Gfrerer Markus, Dachdecker- und Spenglermeister Feldkirchen<br />

Gasthaus Gfrerer Lipp, Nadling<br />

Gasthaus Huber, Tiffen<br />

Gasthaus Feinwirt, Bichl<br />

Frühstückspension u. Taxi Walcher, Tiffen<br />

Raiffeisenbank Ossiachersee<br />

Sparkasse Feldkirchen<br />

Volksbank Feldkirchen<br />

Mag. Robert Huber, Steuerberater, Feldkirchen<br />

Thomas Rauchenwald, Tiffen<br />

Wieland Herbert, Steinmetzmeister, Feldkirchen<br />

Perdau Peter, Limonadenerzeugung, Getränke, Feldkirchen<br />

Stieglbräu, Thaler Alfred<br />

Tiebeldruck – Tiebelkurier, Feldkirchen<br />

Teuffenbach, Gärtnerei, Steindorf<br />

UNIQA Versicherung, Jakob Bergmann<br />

Wedenig Blumen-Meisterfloristik, Feldkirchen<br />

Wedenigs Gärtnerei, Feldkirchen/Sonnrain<br />

Riepl Josef, Installationstechnik, Tiffen<br />

Sägewerk Ritscher, Langacker<br />

Dr. Pietsch, Zahnarzt, Feldkirchen<br />

KÜCHEN TREFFner, Feldkirchen<br />

ZÜRICH Versicherung, Josef Hölbling<br />

BM Martin Huber, Planungsbüro, Steindorf<br />

Linder Hermann, Rasenmäher Motorsägen, Sonnrain 34<br />

Pirker Tischlerei Trafik Design, Unterberg<br />

NIMO Feldkirchen<br />

Baumeister Ing. <strong>Roland</strong> Fürstler<br />

Gasthof Göderle Reinhold jun., Rabensdorf<br />

Otto Hoffmann, Elektrotechnik, Feldkirchen<br />

Ihr Frisör Höfferer, Himmelberg<br />

Rudolf Konec, Tischlermeister, Feldkirchen<br />

Andrea Bergmann, Kleine Zeitung<br />

Bergner Gebhard, Kunstschmied, Pichlern<br />

Unser Lagerhaus, Feldkirchen<br />

Hopfgartner, Blitzschutzanlagen, Spittal a. d. Drau<br />

Buschenschenke Ruppnig, Liebetig<br />

Buttazoni GmbH, Stahlbau, Himmelberg<br />

Bestattung Feldkirchen<br />

Franz Zechner, SYNTHESA Chemie GmbH<br />

MAZDA NUSSER, Feldkirchen<br />

Apotheke Salvator, Hauptplatz Feldkirchen<br />

Zaucher Johann, Landmaschinentechnik, Sonnrain<br />

HUBER Entsorgungs GmbH., Feldkirchen

Tiffen 2008