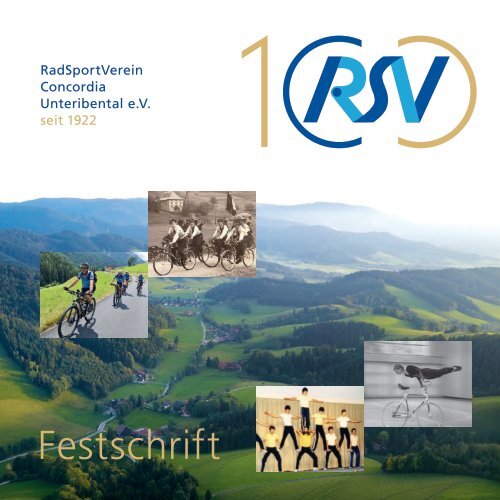

RSV-Festschrift

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

RadSportVerein<br />

Concordia<br />

Unteribental e.V.<br />

seit 1922<br />

<strong>Festschrift</strong>

DOLD HOLZWERKE<br />

DER NACHHALTIGE<br />

ARBEITGEBER IN DER REGIO

Was Sie in der <strong>Festschrift</strong> erwartet<br />

Festprogramm 4<br />

Grußwort der Vorstandschaft 5<br />

Grußwort des Bürgermeisters 6<br />

Die Ortschaft Unteribental gratuliert 7<br />

In Gedenken an unsere Verstorbenen 10<br />

Chronik RadSportVerein Concordia Unteribental e.V. 11<br />

Die erste Ausfahrt des Radfahrvereins nach dem 2. Weltkrieg 28<br />

Korso-Sport vom Anfang bis zum Ende 30<br />

Die Erfolgsgeschichte der Kunstradsportgruppe 34<br />

Chronik der Turnabteilung 42<br />

Unsere Turn-Trainingsgruppen 44<br />

Chronik der MTB-Abteilung 48<br />

Unsere MTB-Trainingsgruppen 51<br />

Aus der Chronik von Unteribental 62<br />

Die Schule in Unteribental 88<br />

Es war einmal … 96<br />

Herzlichen Dank 97<br />

Impressum 97<br />

3

Festprogramm<br />

der Feierlichkeiten<br />

zum 100-jährigen Bestehen<br />

des <strong>RSV</strong> Unteribental<br />

Samstag, 16. September 2023<br />

in der Sommerberghalle<br />

Großer Jubiläumsabend<br />

Einlass 18:00 Uhr _ Sektempfang<br />

Beginn 19:00 Uhr _ Drei-Gänge-Menü<br />

Programm<br />

• Kunstradfahr-Vorführungen<br />

• Trail-Akrobatik Patrick Schechinger mit Partner<br />

• Sketche der Theatergruppe Unteribental<br />

• Brass Makers<br />

• Fuß & Friends<br />

Sonntag, 17. September 2023<br />

Beginn 14:00 Uhr<br />

Festumzug Korso<br />

mit Korsofreunden von Vereinen des Badischen<br />

und Württembergischen Radsport-Verbandes;<br />

es werden über 200 Mitwirkende erwartet<br />

Moderation<br />

Otto Huber (Hauptstraße Ehrentribüne)<br />

Umzugsstrecke<br />

Sommerberg/ Hauptstraße/ Schulstraße<br />

13:45 Uhr _ Aufstellung am Sommerberg<br />

14:00 Uhr _ Festumzug<br />

17:00 Uhr _ Preisverleihung<br />

Ab 12:00 Uhr<br />

Bewirtung in der Sommerberghalle und an Ständen<br />

vor dem Rathaus und vor der Halle<br />

Reichhaltige Speisen- und Getränkeauswahl, Kaffeestube<br />

mit selbstgebackenen Kuchen und Torten<br />

17:30 Uhr<br />

Ziehung der Gewinner der Jubiläums-Tombola<br />

4

Grußwort der Vorstandschaft<br />

Es war mit Sicherheit mutig, dass vor 100 Jahren sich einige<br />

wenige Männer zusammengefunden hatten, um unseren<br />

<strong>RSV</strong> Unteribental zu gründen. Diese Tatsache und die daraus<br />

erwachsene Tradition sind uns Auftrag und Verpflichtung, die<br />

Geschicke des Vereins auch in unserer Zeit zu lenken und einen<br />

immateriellen, weil nicht in Geld aufzuwiegenden Nutzen für<br />

unsere Mitglieder, für die Gemeinde und auch für uns selbst zu<br />

erzeugen.<br />

Die Güter, mit denen wir den Wert des Vereins bemessen<br />

wollen, sind Freude und Spaß, Zusammenhalt und Geselligkeit,<br />

Gemeinschaft und Verantwortung für sich und andere. Dabei<br />

soll das Erlernen der sportlichen Fähigkeiten und das fortwährende<br />

Trainieren die körperliche Fitness schaffen und dauerhaft<br />

erhalten. Dies zum Wohl dessen, der sich dank seiner persönlichen<br />

Fitness wohl fühlen kann. Es soll auch ausstrahlen auf<br />

die Gesellschaft, denn Menschen, die sich wohl fühlen, die fit<br />

sind, können andere im Positiven anstecken und mitziehen.<br />

Zur Korso-und Rennsportgruppe, die von Anfang an sportliche<br />

Disziplinen waren, kamen 1972 die Saalsportgruppe (Kunstradfahren)<br />

und 1973 die Gymnastikgruppen und ab 2007 die<br />

Abteilung Mountainbike hinzu.<br />

Mit den regelmäßigen Veranstaltungen schaffen wir die Räume<br />

für Austausch, für Genuss und für gesundes Lachen, kurz dafür,<br />

dass wir es uns alle gut gehen lassen dürfen. Davon können wir<br />

alle gewinnen, das ist auch die Mühe wert, die es zweifelsohne<br />

erfordert.<br />

Wie damals, als die Unterstützung „maßgeblicher Personen in<br />

der Gemeinde“ schon für die Vereinsgründung erforderlich<br />

war, so sind auch wir im Vorstand auf die Unterstützung angewiesen.<br />

Wir bekommen diese von der Gemeinde, von unseren<br />

zahlreichen Mitgliedern, von befreundeten Vereinen aus der<br />

Nachbarschaft, von vielen Firmen und Gewerbetreibenden als<br />

unsere Sponsoren.<br />

Wir bedanken uns bei allen, die uns geholfen haben, dieses<br />

Vereinsjubiläum auszurichten. Wir wünschen allen Gästen<br />

viel Freude bei den bevorstehenden Veranstaltungen – einfach<br />

eine gute Zeit!<br />

Die Vorstandschaft des <strong>RSV</strong> Unteribental e.V.<br />

5

Liebe Mitglieder, Freunde<br />

und Gönner<br />

des <strong>RSV</strong> Unteribental!<br />

Vor hundert Jahren gab es noch kein Handy, kein Computer,<br />

kein Dosenbier, man schrieb von Hand oder auf der mechanischen<br />

Schreibmaschine. In den 100 Jahren <strong>RSV</strong> Unteribental<br />

sind viele Dinge und Moden entwickelt worden, die alle wieder<br />

verschwunden sind oder überholt wurden, geblieben ist der<br />

<strong>RSV</strong>.<br />

Aber jetzt im Jahr 2023 so hundert Jahre nach Ihrer Gründung,<br />

ist es wieder erklärtes Ziel und auch als Antwort auf den<br />

fortschreitenden Klimawandel notwendig, das Fahrrad als Teil<br />

der Mobilität und Verkehrswende zu verstehen. Baden-<br />

Württemberg (the LÄND) fördert aktuell mit Programmen wie<br />

MOVERS; BIKE IT! und anderem mehr, das Radfahren und den<br />

Bau von Radwegen.<br />

Vor 100 Jahren: Wer hätte sich das träumen lassen.<br />

Liebe Radler und Radlerinnen des <strong>RSV</strong>, Ihr Hobby, Ihr Sport<br />

ist unverbrüchlich. Sie tragen den Namen unserer Gemeinde<br />

Buchenbach in nationale und internationale Meisterschaften<br />

Ihrer Disziplinen.<br />

Buchenbach ist stolz auf seinen <strong>RSV</strong> im Unteribental, es ist<br />

mir eine Ehre Schirmherr der Jubiläumsfeierlichkeiten zu sein.<br />

Ihnen Allen ein Dankeschön für Ihr ehrenamtliches Wirken<br />

im <strong>RSV</strong>.<br />

Herzlichst<br />

Ihr Ralf Kaiser,<br />

Bürgermeister<br />

6

Die Ortschaft Unteribental<br />

gratuliert voller Stolz „ihrem“<br />

Jubilar.<br />

Es verdient höchste Anerkennung, wie der <strong>RSV</strong> Concordia<br />

Unteribental e.V. über nunmehr 101 Jahre die in § 1 seiner<br />

Gründungssatzung vom 28.5.1921 niedergelegten Vereinszwecke,<br />

„der Pflege des Radsports und der Pflege der<br />

Kameradschaft und der geselligen Unterhaltung“ mit Leben<br />

erfüllt hat.<br />

Vorausschauende und kreative Verantwortliche haben mit<br />

großem Erfolg bei den Mitgliedern und getragen von der ganzen<br />

Bürgerschaft, über sportliche Angebote ein Vereinsleben<br />

geschaffen, das die gesamte Ortschaft jederzeit geprägt hat.<br />

Jung und Alt kann sich bei sportlicher Betätigung aus einem<br />

überaus vielfältigen Angebot bedienen und zugleich über<br />

die sprichwörtlich gute Kameradschaftspflege das Leben in<br />

der örtlichen Gemeinschaft mit Einsatz und Freude erfolgreich<br />

mitgestalten.<br />

Der Verein hat eine unverwechselbare Identität, weil er sich<br />

neuen Entwicklungen im Spitzen- und Breitensport mit Erfolg<br />

geöffnet hat, zugleich aber den verbindenden Wert der<br />

Traditionspflege erkannt und gepflegt hat. So gilt ein besonderer<br />

Dank allen, die mit dieser gelungenen <strong>Festschrift</strong> für die<br />

heutige Generation der Bürgerinnen und Bürger in Unteribental<br />

ein Dokument von bleibendem historischem Wert geschaffen<br />

haben.<br />

Der <strong>RSV</strong> Concordia ist mehr als nur ein Sportverein.<br />

Die Ortschaft mit ihrem vielfältigen Gemeinschaftsleben kann<br />

man sich ohne das Wirken des Vereins mit seinen engagierten<br />

Mitgliedern nicht vorstellen.<br />

Der Ortschaftsrat dankt allen, die durch ihre Mitgliedschaft<br />

über mehr als ein Jahrhundert das örtliche Leben mitgestaltet<br />

und geprägt haben. Wir wünschen dem überaus lebendigen<br />

Jubilar eine weiter erfolgreiche Zukunft. Unserer Unterstützung<br />

kann er sicher sein.<br />

Christoph Frank,<br />

Ortsvorsteher<br />

7

Griesdobelstr. 2<br />

79256 Buchenbach<br />

Tel. 0 76 61 / 90 31 90<br />

Thomas Maier<br />

info@maier-buchenbach.de<br />

Thomas Maier<br />

info@maier-buchenbach.de<br />

www.maier-buchenbach.de<br />

Möbel nach Maß<br />

Möbel 90 31 90 / 61 76 0 Tel. nach Maß<br />

79256 Buchenbach<br />

Griesdobelstr. 2<br />

Griesdobelstr. 2<br />

79256 Buchenbach<br />

Griesdobelstr. 2<br />

Tel.<br />

79256 0 76<br />

Buchenbach<br />

61 / 90 31 90<br />

info@maier-buchenbach.de<br />

Tel. 0 76 61 / 90 31 90<br />

Möbel nach Maß<br />

Thomas Maier<br />

www.maier-buchenbach.de<br />

info@maier-buchenbach.de<br />

Thomas Maier<br />

www.maier-buchenbach.de<br />

Möbel nach Maß<br />

Tel.: 01703254072

Jobs & Karriere<br />

bei Dreisamtals größtem Arbeitgeber!<br />

Du bist ein Teamplayer und möchtest dich am Erfolgskurs von Testo Industrial Services beteiligen?<br />

Dann bist du bei uns genau richtig!<br />

Vom Azubi, Berufs- oder Quereinsteiger bis zum Fachspezialisten,<br />

wir freuen uns auf neue Kolleg:innen!<br />

Informiere dich jetzt auf unserer Website<br />

über unsere offenen Stellen.<br />

www.testotis.de/jobs<br />

Testo Industrial Services GmbH · Gewerbestraße 3 · 79199 Kirchzarten

In Dankbarkeit gedenken wir unserer<br />

Ehrenmitglieder und Mitglieder,<br />

sowie allen Freunden und Förderern<br />

unseres Vereins,<br />

die der Tod aus unserer Mitte<br />

genommen hat.<br />

Wir werden sie in guter<br />

Erinnerung behalten.

Chronik<br />

11

1920 waren junge radsportbegeisterte Männer in den vorhandenen<br />

Nachbarvereinen tätig. Daraus entstand der Wunsch, in<br />

der eigenen Gemeinde auch einen Radfahrverein zu gründen,<br />

zumal das Fahrrad in jener Zeit die Straßenszene beherrschte<br />

und das häufigste Fortbewegungsmittel war.<br />

Um überhaupt einen Verein zu gründen und zu unterhalten,<br />

bedurfte es in der damaligen Zeit der Zustimmung und Unterstützung<br />

maßgeblicher Personen in der Gemeinde. Nun, diese<br />

wurden gefunden in der Person des damaligen Bürgermeisters<br />

Josef Heizler und Schlossermeisters Theodor Eckmann.<br />

Mit dieser Zustimmung und Unterstützung wurde am 28. Mai<br />

1921 ins Gasthaus Hirschen zur Gründungsversammlung<br />

eingeladen. Folgende Personen hatten sich eingefunden und<br />

hoben den Verein aus der Taufe, sie gaben ihm den Namen<br />

Radfahrverein „Concordia“ Unteribental.<br />

Anwesende bei der Gründungsversammlung:<br />

Peter Bartberger Wickehüsli (Wickenhäuschen)<br />

Leo Dold<br />

Kleiburehofbur (Kleinbauernhof)<br />

Josef Dold<br />

Kleiburehof (Kleinbauernhof)<br />

Theodor Eckmann Schmi:dewäber (Schmiede-Weber)<br />

Josef Heizler<br />

August Heizler Brüder vum Jägerhof<br />

Friedrich Heizler<br />

Engelbert Ketterer alte Stroßewart (alter Straßenwart)<br />

Wilhelm Löffler Wirt vum Wirtshisli (Wirt v. Hirschen)<br />

Pius Molz<br />

Waldhiäter (Waldhüter)<br />

Max Saier<br />

Maxehofbur<br />

Leo Saier<br />

Melcherhofbur<br />

Karl Saier<br />

Haurihofbur<br />

August Steinhart Peterhofbur<br />

Albert Willmann Schni:derhofbur (Schneiderhofbauer)<br />

Emil Willmann Schlegelhofbur<br />

Josef Willmann<br />

Wilhelm Willmann I Weberdobelhisli<br />

Wilhelm Willmann II Schni:derhof<br />

In den Vorstand wurden gewählt:<br />

1. Vorsitzender: Max Saier<br />

2. Vorsitzender: Josef Willmann<br />

Schriftführer<br />

und Rechner: Emil Willmann<br />

Fahrwart:<br />

Albert Willmann<br />

Beisitzer:<br />

Friedrich Heizler, Leo Saier<br />

Für die damaligen Verhältnisse sehr beachtlich, gab sich der<br />

junge Verein sofort eine Vereinssatzung. In § 1 dieser Satzung<br />

Stand: Der Zweck unseres Vereins ist die Pflege des Radsports,<br />

ferner Pflege der treuen Kameradschaft und der geselligen<br />

Unterhaltung.<br />

Im ersten Jahr konnte der junge Verein immerhin 60 neue<br />

Mitlieder aufnehmen. Bei jeder sich bietenden Gelegenheit<br />

beteiligte sich der Verein an radsportlichen Veranstaltungen in<br />

der näheren und weiteren Umgebung.<br />

Neben dem Korso-Sport wurde aktiver Rennsport betrieben.<br />

Die erste Generalversammlung nach der Gründung im Jahre<br />

1923 brachte eine Änderung im Vorstand.<br />

In dieser Generalversammlung wurde folgender<br />

Vorstand gewählt:<br />

1. Vorsitzender: Friedrich Heizler<br />

2. Vorsitzender: Theodor Eckmann<br />

Schriftführer: Karl Willmann<br />

Rechner:<br />

Karl Saier<br />

Beisitzer:<br />

Dominikus Saier, Bürgermeister<br />

Hugo Volk, Hauptlehrer<br />

Wilhelm Willmann, Ratschreiber<br />

Diesem neuen Vorstand oblag nun die Aufgabe, ein Banner zu<br />

beschaffen und die Vorbereitungen zu treffen für die Fahnenweihe.<br />

Am 24. Mai 1925 konnte der Verein die Fahnenweihe<br />

abhalten, wozu sich 25 Gastvereine eingefunden hatten. Der<br />

Radfahrverein Ebringen übernahm die Patenschaft, da man zu<br />

diesem Verein besonders enge Beziehungen hatte. Durch die<br />

gute Unterstützung aller Mitglieder und der ganzen Gemeinde<br />

wurde das Fest der Fahnenweihe für den jungen Verein ein<br />

großer stolzer Erfolg.<br />

12

Radrennfahrer Sportfest 1925<br />

Hintere Reihe: Max Löffler (*1906, †1969), Leo Dold (*1903, †1990), August Steinhart (*1902, †1993)<br />

Vordere Reihe: Wilhelm Löffler (*1903, †1942), Karl Willmann (*1897, †….), Albert Willmann (*1902, †1981)<br />

13

24. Mai 1925 – Fahnenweihe<br />

4. Reihe:<br />

??, Johann Ketterer, ??, ??<br />

3. Reihe:<br />

??, Josef o. August Heizler,<br />

Wilhelm Löffler, August Steinhart, ??,<br />

??, Wilhelm Willmann<br />

2. Reihe:<br />

Josef Willmann, Leo Dold, Friedrich<br />

Heizler, Albert Willmann, ??,<br />

Ewald Willmann, Josef Willmann<br />

1. Reihe:<br />

??, Frieda Ketterer später Warth,<br />

Maria Willmann später Schlegel,<br />

Augusta Steinhart, Karl Willmann,<br />

Sophie Steinhart später Löffler, ??,<br />

Berta Heizler, ??<br />

Fest-Tribüne beim 30-jährigen<br />

Jubiläum auf der Wiese unterhalb<br />

vom Wirtshisli (Gasthaus Hirschen)<br />

14

Festjungfrauen beim 30-jährigen<br />

Jubiläum, im Hintergrund<br />

das alte Schulhaus und Leo Dold<br />

mit Pritschenwagen<br />

Im Jahre 1926 beteiligte sich der Verein mit überaus großer<br />

Beteiligung an der Fahnenweihe des Nachbarvereins „Waldheil“<br />

Stegen und übernahm die angebotene Patenschaft. In der nun<br />

folgenden Zeit beteiligte sich der Verein an allen radsportlichen<br />

Veranstaltungen und errang viele I A Preise im Korso Klasse A,<br />

aber auch einige junge Rennsportler vertraten die Farben des<br />

Vereins und der Gemeinde ganz ausgezeichnet.<br />

Viel zu den Erfolgen in jener Zeit im Korso steuerten die jungen<br />

hübschen Ibentäler Trachtenmädchen bei. Sie gaben dem Verein<br />

neue Impulse und wurden im Verein voll anerkannt, was<br />

für damalige Verhältnisse immerhin sehr beachtlich war. Es gab<br />

zwischenzeitlich keine Familie mehr in der Gemeinde, die nicht<br />

Mitglied des Radfahrvereins war, sodass sich dieses neben dem<br />

Vereinsleben auch positiv im Gemeindeleben auswirkte.<br />

Besonders aber auch die geselligen Veranstaltungen, wie<br />

Theateraufführungen, Hammelverlosungen, Preiskegeln,<br />

Vereinsmeisterschaften im Straßenrennen, Langsamfahren,<br />

Schüler-Dauerlauf, Weihnachtsfeiern, Kameradschaftsabende<br />

und Tanzveranstaltungen (z.B. Kappenabende am Rosenmontag)<br />

fanden im Verein und in der Gemeinde großen Anklang<br />

und trugen wesentlich zur finanziellen Unterstützung des<br />

Vereins bei.<br />

Einen großen Verlust hatte der Verein am 23. März 1924<br />

durch den plötzlichen Tod von Bürgermeister Josef Heizler<br />

und am 10. März 1931 durch den ebenfalls plötzlichen Tod<br />

des 2. Vorsitzenden Theodor Eckmann zu beklagen.<br />

In den Jahren 1933 bis 1939 musste das Vereinsleben den damaligen<br />

politischen Verhältnissen angepasst werden, was nicht<br />

immer die Zustimmung aller Mitglieder fand. Die Aufzählung<br />

aller sportlichen Erfolge in dieser Zeit bis zu Kriegsbeginn 1939<br />

würde einfach den Rahmen dieser Vereinschronik sprengen.<br />

In den Kriegsjahren 1939 bis 1945 kam das Vereinsleben ganz<br />

zum Erliegen. Die Besatzungsmacht ließ nach Kriegsende auch<br />

in der Nachkriegszeit vorläufig kein Vereinsleben zu.<br />

Am 19. Mai 1951 hat Albert Willmann den Versuch unternommen,<br />

den Verein wieder zum Leben zu erwecken.<br />

Seiner Einladung sind 18 Mann gefolgt, die eine vorläufige<br />

Vorstandschaft wählten: Albert Willmann, Josef Eckmann,<br />

Karl Bartberger, Oskar Weber, Richard Saier.<br />

Am 10. Mai 1951 fand in Haagen-Turmringen wieder eines<br />

der ersten Radfahrfeste statt. Obwohl sich der Verein noch<br />

nicht neu gebildet hatte, beteiligte sich der Verein an diesem<br />

Fest und übernahm die angebotene Patenschaft zur dortigen<br />

Fahnenweihe.<br />

15

So war es ganz selbstverständlich, dass am 24. Juni 1951 zur<br />

ersten Generalversammlung nach dem Kriege eingeladen wurde.<br />

Hierzu hatten sich neben den alten Mitgliedern auch junge<br />

eingefunden, dem auch in der Zusammensetzung des Gesamtvorstandes<br />

Rechnung getragen wurde.<br />

Es wurde folgender Vorstand gewählt:<br />

1. Vorsitzender: Albert Willmann<br />

2. Vorsitzender: Erich Löffler<br />

Schriftführer: Theodor Mäder<br />

Rechner:<br />

Hermann Helmle<br />

Fahrwart:<br />

Karl Bartberger<br />

Beisitzer:<br />

August Steinhart, Max Schlegel,<br />

Josef Eckmann<br />

Der bisherige 1. Vorsitzende Friedrich Heizler, der den Verein<br />

ununterbrochen von 1923 bis 1951, also nahezu 30 Jahre<br />

geführt hatte, wurde für seine besonderen Verdienste zum<br />

Ehrenvorstand ernannt.<br />

Besondere Anerkennung und Dank zollte man bei dieser Generalversammlung<br />

der Hirschenwirtin Sophie Löffler. Sie hatte<br />

Banner und über 30 Pokale dem Zugriff der Besatzungsmacht<br />

durch ihr energisches und kluges Auftreten verwehrt. Sie war<br />

dem Verein immer besonders eng verbunden als Wirtin des<br />

Vereinslokals und des aktiven Mitwirkens in jungen Jahren.<br />

Wenn einmal kleine Zwistigkeiten im Verein auftraten, war sie<br />

zur Stelle und hat immer für den Vereinsfrieden gesorgt. Leider<br />

verstarb Sie schon mit 64 Jahren am 8. März 1964 und wurde<br />

unter großer Beteiligung des Vereins zur letzten Ruhe begleitet.<br />

Der Vorstandschaft von 1951 oblag nun die Aufgabe, das<br />

Vereinsleben wieder neu zu aktivieren.<br />

Der Fahrwart führte Probe-Fahrten durch und wies jeden in die<br />

Gepflogenheiten des Korso-Fahrens ein. Schon am 28.07.1951<br />

fuhr man wieder als offizieller Verein zum Radfahrfest nach<br />

Langenbach bei Vöhrenbach. 28 Fahrer, davon 6 Trachtenmädchen,<br />

fuhren früh am Morgen über St. Peter nach St. Märgen<br />

zum Gottesdienst. Nach einer kleinen Stärkung ging es weiter<br />

zum Neuhäusle, Kalte Herberge, Urach, Vöhrenbach, bis man<br />

um 12 Uhr in Langenbach ankam. Dort nahm man erfolgreich<br />

am Korso-Umzug teil und fuhr mit einem schönen Pokal am<br />

späten Nachmittag wieder zurück ins Ibental. Glücklich und<br />

zufrieden kam man um 22 Uhr im Hirschen an, „wo man noch<br />

in vergnügter Stimmung bei gestiftetem Ehrentrunk beinander<br />

blieb“ (Zitat Protokoll). Diese Fahrt wurde mit alten Rädern<br />

ohne Gangschaltung und Federung bestritten. Einfache Streckenlänge<br />

war 38 km, 830 hm und wird heute im Routenplaner<br />

mit Fahrzeit 2h 48 min angegeben.<br />

Ab 1952, ca. 10 Jahre lang, fand die Generalversammlung<br />

jedes Jahr am 19. März, dem Josefstag statt.<br />

Neben der Teilnahme von weiteren Korso-Festen wurden die<br />

Vorbereitungen für das anstehende 30-jährige Bestehen getroffen.<br />

Am 7. September 1952, ein Jahr verspätet, feierte man<br />

das 30-jährige Jubiläum, verbunden mit Preiskorso und Wanderfahrten.<br />

Es wurde ein Festausschuss gegründet und einem Ausschuss-Mitglied<br />

(Pius Schlegel) wurde die Aufgabe übertragen,<br />

12 Fest-Jungfrauen zu besorgen, zu einer Besprechung zwecks<br />

Zierung einzuladen, um ihnen bekannt zu geben, welche Arbeiten<br />

ihnen am Fest zugewiesen werden (Zitat Protokoll). Er hatte<br />

keine Probleme, diese zu finden, denn damals war das eine Ehre<br />

und man freute sich, wenn man auserwählt wurde.<br />

25 Brudervereine beteiligten sich und noch mancher Radsportfreund<br />

erinnerte sich gerne an dieses Fest. Die ganze Gemeinde<br />

hatte mit großem Einsatz sämtliche Häuser geschmückt und ein<br />

4 Kilometer langer Straßenschmuck hinterließ bei allen beteiligten<br />

Vereinen und Festbesuchern einen nachhaltigen guten<br />

Eindruck. Angespornt durch das gute Gelingen des 30-jährigen<br />

Stiftungsfestes und durch den guten Besuch der Brudervereine,<br />

beteiligte sich nun der Verein in den nächsten Jahren an allen<br />

Festen im Bezirk Freiburg und darüber hinaus an vielen Bundesfesten.<br />

16

Ausschnitt aus dem Protokollbuch<br />

über die Ausfahrt nach Langenbach<br />

Besonders hatte man sich inzwischen wieder ganz dem Korso-<br />

Sport verschrieben. Der schöne Räderschmuck mit natürlichen<br />

Zweigen (Lärche-Ries) aus heimatlichen Wäldern und die<br />

große Beteiligung von Jung und Alt fand immer wieder große<br />

Beachtung in der näheren und weiteren Umgebung. Wo sich<br />

der Radfahrverein Unteribental an einem Korso-Wettbewerb<br />

beteiligte, wussten die Brudervereine der Klasse A, dass die<br />

Ibentäler nur sehr schwer zu schlagen waren. Hierbei wurden<br />

auch viele Meist- und Weitpreise errungen.<br />

17

An der Generalversammlung am 17. Mai 1967 bat der bisherige<br />

1. Vorsitzende Albert Willmann, ihn von seinem Amt zu<br />

entbinden. Es solle ein junger Vorstand die Geschicke des<br />

Vereins leiten, da er ohnehin durch seine vielseitigen Verbandstätigkeiten<br />

sehr beansprucht wäre. Es war nicht leicht diesem<br />

Wunsch zu entsprechen, da vorher keine Vorgespräche stattgefunden<br />

hatten. Nach längeren Diskussionen und Wahlvorgängen<br />

konnte dann doch Philipp Heizler dazu bewegt werden,<br />

das Amt des 1. Vorsitzenden zu übernehmen, da eine große<br />

Mehrheit sich für Ihn ausgesprochen hatte.<br />

Es wurde folgender Vorstand gewählt:<br />

1. Vorsitzender: Philipp Heizler<br />

2. Vorsitzender: Franz Josef Willmann<br />

Schriftführer: Karl Willmann<br />

Rechner:<br />

Erwin Löffler<br />

Fahrwart:<br />

Josef Willmann<br />

Fähnrich:<br />

Franz Maier<br />

Jugendleiter: Bernhard Ketterer<br />

Beisitzer:<br />

Josef Eckmann, Max Schlegel,<br />

Erich Löffler, Albert Schlegel<br />

Der bisherige 1. Vorsitzende Albert Willmann wurde für seine<br />

besonderen Verdienste um den Verein zum Ehrenvorstand<br />

ernannt.<br />

Die Hoffnung aller Mitglieder, mit dieser Vorstandschaft neuen<br />

Auftrieb zu erhalten, wurde erfüllt. Es wurden 3 Bundesmeisterschaften<br />

und 3 Bezirksmeisterschaften im Korso Klasse A<br />

errungen. Eine besondere Aufgabe fiel aber auch in diese Zeit,<br />

da es galt, das 50-jährige Vereinsjubiläum vorzubereiten.<br />

In der Zeit vom 16. bis 19.07.1971 feierte man dieses große<br />

Fest verbunden mit dem Bezirksfest des Bezirkes 3 Freiburg. Ein<br />

großes Festzelt wurde am Gummenwald aufgestellt und somit<br />

gute Voraussetzungen geschaffen für einen reibungslosen<br />

Ablauf des Festes. Beim Festbankett konnte der Verein neben<br />

den Gründungsmitgliedern eine große Zahl an Ehrengästen und<br />

Freunde des Radsports aus nah und fern begrüßen.<br />

Festdamen am 50-jährigen Jubiläum:<br />

vorne links: Luzia Kürner; vorne rechts: Irmgard Fuß<br />

geb. Molz; hintere Reihe: Theresia Bensel geb. Molz,<br />

Maria Weber geb. Andris, Roswitha Schlegel geb. Eckmann,<br />

Roswitha Steiert geb. Bartberger<br />

Eine besondere Ehrung erhielten die Gründungsmitglieder:<br />

Ehrenvorstände Friedrich Heizler und Albert Willmann, sowie<br />

die Ehrenmitglieder August Steinhart, Leo Dold, Karl Saier,<br />

Emil Willmann und Wilhelm Willmann. Des Weiteren wurden<br />

13 Mitglieder besonders geehrt für 40-jährige Mitgliedschaft.<br />

Am Samstag wurde der Startschuss für die Bezirksmeisterschaft<br />

der Rennfahrer gegeben. Die Strecke führte über St. Peter,<br />

St. Märgen, Wagensteig, Buchenbach, Unteribental und betrug<br />

insgesamt 70 km und musste 3mal durchfahren werden.<br />

Der Festtag wurde eingeleitet mit einem großen Wecken des<br />

Musikvereins Buchenbach. Es schloss sich ein gut besuchter<br />

Festgottesdienst im Festzelt an. 44 Gastvereine hatten sich<br />

eingefunden und beteiligten sich am Korso-Wettbewerb.<br />

Trotz strömenden Regens säumten viele Festgäste den langen<br />

Festzug. Beeindruckt war man vom überaus großen Blumenschmuck<br />

an Häusern, Straßen und im Festzelt. Hier galt ein<br />

besonderer Dank August Steinhart. Ein großer bunter Abend<br />

mit den fidelen Egerländer beschloss diesen außergewöhnli-<br />

18

chen Tag. Zum Festausklang am Montag war es eine Selbstverständlichkeit,<br />

dass man sich am Morgen in unserer Wallfahrtskirche<br />

„Maria Lindenberg“ zu einem Gedenkgottesdienst für<br />

alle Gefallenen und verstorbenen Mitglieder des Vereins traf.<br />

Mit einem gelungenen Kinderfest und einer Tanzveranstaltung<br />

klang dieses große Fest aus. Dieses gut gelungene 50-jährige<br />

Vereinsjubiläum gab dem Verein ganz natürlich neue Impulse.<br />

So war es eine logische Folge, dass bei der Generalversammlung<br />

1973 sich zwei neue Abteilungen, eine Saalsportgruppe<br />

(Kunstradfahren) und eine Gymnastikgruppe vorstellte und in<br />

den Hauptverein aufgenommen wurden.<br />

Entscheidend für das Zustandekommen dieser beiden neuen<br />

Abteilungen war der Bau der Ibentalhalle, wobei die Verantwortlichen<br />

der Gemeinde Weitblick und großen Mut bewiesen<br />

haben.<br />

Durch die Bildung dieser 2 Abteilungen und durch den Bevölkerungszuwachs<br />

stieg die Mitgliederzahl des Vereins stark an und<br />

erreichte im Jubiläumsjahr 325 Mitglieder. Dies erforderte vom<br />

Gesamtvorstand einen immer größer werdenden Einsatz und<br />

führte auch dazu, dass eine Erweiterung des Gesamtvorstandes<br />

vorgenommen wurde.<br />

Dieser Aufgabe stellte sich der in der Generalversammlung<br />

1978 neu gebildete Gesamtvorstand.<br />

1. Vorsitzender Philipp Heizler<br />

2. Vorsitzender Richard Saier<br />

Schriftführer Karl Willmann<br />

1. Rechner Gerhard Kohler<br />

2. Rechner Richard Ketterer<br />

1. Fahrwart Reinhard Ketterer<br />

2. Fahrwart Berthold Ketterer<br />

Fähnrich<br />

Josef Weber<br />

Jugendleiter Bernhard Ketterer<br />

Saalsportwart Franz Josef Willmann<br />

Abt. Leiter<br />

Gymnastikgruppe Hannelore Löffler<br />

Beisitzer<br />

Josef Eckmann, Erich Löffler,<br />

Erich Schlegel, Josef Willmann<br />

Dieser Gesamtvorstand bildete mit den noch hinzubestellten<br />

Mitgliedern den Festausschuss zum 60-jährigen Vereinsjubiläum<br />

vom 30.07. bis 02.08.1982. Bürgermeister Hans Matthis<br />

als Schirmherr, Ortsvorsteher Josef Eckmann als Festpräsident,<br />

sowie die Ortschafts- und Gemeinderäte Walter Danzeisen,<br />

Oskar Willmann und Adolf Kürner, letzterer gleichzeitig als Abteilungskommandant<br />

der Freiwilligen Feuerwehr Unteribental.<br />

Zum Festbankett begrüßte Vorstand Philipp Heizler die Festgesellschaft<br />

zum 18. Bundesfest des BRMB, verbunden mit<br />

dem 60-jährigen Stiftungsfest des Radfahrvereins Concordia<br />

Unteribental. Er begrüßte besonders die noch lebenden Gründungsmitglieder<br />

Leo Dold, August Steinhart, Karl Saier, Emil<br />

Willmann, Josef Willmann, Wilhelm Willmann. Weitere Ehrenmitglieder<br />

waren Ferdinand Herbstritt, Johann Ketterer, Josef<br />

Molz, Albert Schlegel, Josef Schlegel, Ludwig Thoma, Ewald<br />

Willmann, Josef Willmann, Karl Willmann<br />

Das gelungene Festbankett wurde vom Musikverein Buchenbach<br />

musikalisch umrahmt. Am Samstagnachmittag tagte die<br />

Bundesvorstandschaft in der Ibentalhalle. Abends fand der<br />

große Bunte Abend mit den „Harzwald Musikanten“ statt. Am<br />

Sonntagnachmittag, nach viel Regen, konnten unter Sonnenschein<br />

40 Vereine mit 1.500 Radfahrern einen einstündigen<br />

Korso veranstalten. Abends spielte die Gruppe „Mirage“ zum<br />

Tanz.<br />

Am Montagmorgen fand auf dem Lindenberg eine heilige<br />

Messe für alle verstorbenen Mitglieder des Vereins statt. Den<br />

Ausklang dieses großen, schönen Festes bildete am Montagnachmittag<br />

das Kinderfest, mitgestaltet von einer Abordnung<br />

des Musikvereins Buchenbach.<br />

Die ganze Gemeinde hatte mit übergroßem Einsatz sämtliche<br />

Häuser geschmückt und der lange Festzug hinterließ bei allen<br />

Beteiligten einen nachhaltig guten Eindruck.<br />

Verbunden mit dem Bundesfest 1982 wurde am 22. Mai die<br />

Gesamt-Badische Meisterschaft im Straßenrennsport ausgerichtet.<br />

Der Rundkurs führte über eine Strecke von 30 km die von<br />

den Junioren 2 Mal und den Amateuren 4 Mal zu fahren war.<br />

19

19. bis 22. Juni 1998 wurde das 75-jährige Vereinsjubiläum<br />

zusammen mit der FFW Unterital (50 Jahre) gefeiert.<br />

Höhepunkt der Jahreshauptversammlung am 20.04.1985 war<br />

die Ehrung von Vorstand Philipp Heizler. In Anwesenheit des<br />

BRMB-Präsidenten Max Schneider, überreichte Ortsvorsteher<br />

Josef Eckmann Herrn Heizler die Verdienst-Ehrennadel des<br />

Landes Baden-Württemberg.<br />

Bei der Generalversammlung 1987 legte Vorstand Philipp<br />

Heizler nach 20 erfolgreichen Jahren sein Amt in jüngere<br />

Hände. Zu seinem Nachfolger wurde Berthold Ketterer gewählt.<br />

Philipp Heizler wurde aufgrund seiner herausragenden Dienste<br />

für den Verein zum Ehrenvorstand ernannt.<br />

Bei der Jahreshauptversammlung 1989 erklärte Karl Willmann<br />

nach 24 Jahren Schriftführertätigkeit seinen Rücktritt.<br />

1990 kommt es durch den Rücktritt des 1. Vorstandes Berthold<br />

Ketterer zur Neuwahl. Zum neuen Vorstand wählte die Versammlung<br />

Franz-Josef Heizler.<br />

Das 70-jährige Vereinsjubiläum vom 21. bis 23.06.1991 wurde<br />

intern gefeiert. Vorstand F.J. Heizler begrüßte die Festversammlung,<br />

insbesondere die zwei noch lebenden Gründungsmitglieder<br />

August Steinhart und Emil Willmann. Festprolog, Chronik<br />

und Ehrungen bildeten wichtige Punkte im Programm, das von<br />

Beiträgen des Musikvereins Buchenbach musikalisch begleitet<br />

wurde. Beim Fußball-Turnier der Radfahrvereine des Bezirks III<br />

belegte die heimische Mannschaft den 3. Platz. Der Festgottesdienst<br />

und ein Tanzabend mit der Kapelle „Amorada“ rundeten<br />

die Veranstaltung ab.<br />

1992 wurde als Erweiterung des Gesamtvorstandes das Amt<br />

des Pressewarts geschaffen, gewählt wurde Gabriele Zähringer.<br />

Aufgrund seiner aufopfernden Tätigkeit als Jugendleiter<br />

von 1967 bis 1992 wurde Bernhard Ketterer 1996 zu seinem<br />

60. Geburtstag zum Ehrenmitglied ernannt.<br />

Der Fest-Vorstand setzte sich wie folgt zusammen:<br />

1. Vorstand Franz-Josef Heizler<br />

2. Vorstand Karl Maier<br />

1. Rechner Albert Willmann<br />

2. Rechner Richard Ketterer<br />

Schriftführerin Aurelia Willmann<br />

Pressewart Gabriele Zähringer<br />

Jugendleiter Alfred Aegerter<br />

1. Fahrwart Reinhard Ketterer<br />

2. Fahrwart Berthold Ketterer<br />

1. Fähnrich Konrad Zahn<br />

2. Fähnrich Martin Klingele<br />

Saalsport<br />

Franz-Josef Willmann<br />

Turnen (Frauen) Elisabeth Heizler<br />

Turnen (Herren) Günter Stucky<br />

Beisitzer<br />

Erich Schlegel, Erhard Heizler,<br />

Peter Schlegel, Karl Willmann<br />

Am Freitag wurde das Fest mit einem feierlichen Festbankett<br />

in einem großen, festlich geschmückten Festzelt eröffnet.<br />

Von 23 – 2 Uhr wurde bei einer „Oldie-Night“ kräftig getanzt.<br />

Am Samstag begann um 10 Uhr ein Duathlon, an dem acht<br />

Mannschaften teilnahmen. Pokalsieger wurde der TuS Obermünstertal<br />

e.V. Um 14 Uhr begann der Kinder- und Seniorennachmittag<br />

mit Auftritten der Kunstradfahrer, Trachtengruppe<br />

und Trachtensinggruppe. Um 15 Uhr stand für die Kinder ein<br />

Spiele-Parkour mit zwölf Stationen bereit, an dessen Ende jedes<br />

Kind eine Wurst mit Wecken erhielt. Das DRK richtete einen<br />

Ballonwettbewerb aus, bei dem Freikarten für den Europapark<br />

gewonnen werden konnten. Der Gewinn des Wettbewerbs war<br />

zu Gunsten des Ibentäler Kindergartens. Zusätzlich wurden<br />

Fahrten mit dem Feuerwehrauto angeboten.<br />

20

1. Reihe sitzend von links nach rechts:<br />

August Steinhart, Josef Eckmann, Wendelin Drescher, Franz-Josef Heizler, Walter Danzeisen<br />

2. Reihe stehend von links nach rechts:<br />

Johann Ketterer, Emil Willmann, Herbert Witt, Albert Schlegel, Josef Molz, Pius Schlegel,<br />

Josef Willmann, Konrad Zahn, Max Schlegel, Philipp Heizler, Augusta Zahn, Frieda Molz<br />

21

Am Abend gastierten „Die Bayrische 7“ im Festzelt, eine Band<br />

mit sieben Musikerinnen, die volkstümliche Schlager vortrugen.<br />

Am Sonntag wurde das Tal schon um 6 Uhr mit Böllerschüssen<br />

geweckt. Um 9.30 Uhr war Festgottesdienst und anschließend<br />

das Frühschoppenkonzert des MV Buchenbach. Um 13.30 Uhr<br />

kündigten dann erneute Böllerschüsse den Festzug an. Über<br />

2400 Festzugsteilnehmer sorgten bei über 32° Grad für einen<br />

festlichen Umzug durchs Ibental, vorbei an einer Ehrentribüne<br />

beim Stroßewart. Es nahmen 6 Festkutschen, 27 Feuerwehren,<br />

46 Radfahrvereine, 12 Musikvereine und 6 historische Feuerwehrspritzen<br />

teil. Am Abend war die Party-Band „Die Blaumeisen“<br />

zu Gast.<br />

Der Montag begann um 9 Uhr mit einem Gottesdienst für die<br />

Verstorbenen der beiden Vereine auf dem Lindenberg. Am<br />

Abend folgte zum Ausklang der musikalische Höhepunkt des<br />

Festes mit der Kapelle „Die Klostertaler“. Die Gewinne bei<br />

der Festverlosung um 22 Uhr waren: 1. Preis: 1 Woche Finnland<br />

für 2 Pers., 2. Preis: 1 Woche Mallorca für 2 Pers., 3. Preis:<br />

1 Woche Mercedes A-Klasse<br />

Bei der JHV am 10. November 2001 gab es<br />

größere Veränderungen im Vorstand.<br />

1. Vorstand Erhard Heizler neu<br />

2. Vorstand Markus Molz neu<br />

Schriftführerin Aurelia Zähringer<br />

Kassiererin Christine Saier neu<br />

Stellv. Kassiererin Uschi Seifert neu<br />

Jugendleiter Herbert Saier neu<br />

1. Fahrwart F.J. Willmann neu<br />

2. Fahrwart Meinrad Saier neu<br />

1. Fähnrich Konrad Zahn<br />

2. Fähnrich Martin Klingele<br />

1.Beisitzer F.J. Heizler neu<br />

2. Beisitzer Peter Schlegel<br />

3. Beisitzer Albert Willmann neu<br />

4. Beisitzer Alfred Schlegel neu ab 20.04.2002<br />

Saalsport Gabriele Zähringer neu<br />

Turnabteilung<br />

Frauen u. Männer Elli Heizler<br />

Bei der JHV am 3. April 2004 wurde Aurelia Zähringer von<br />

Meinrad Saier im Posten des Schriftführers abgelöst. Rudi<br />

Müller und Thomas Fuß wurden neue Beisitzer.<br />

Am 24. September 2006 war ein großer Vereins-Ausflug an<br />

den Bodensee mit dem Hummel-Bus, Stationen: Schaffhausen,<br />

Kaffee-Pause in Stein am Rhein, von Konstanz mit der Fähre<br />

nach Lippertsreute bei Überlingen, auf einem Hof Bauernvesper<br />

mit Most, Apfelzügle-Fahrt durch verschiedene Apfelplantagen,<br />

fröhliche Heimfahrt …<br />

Bei der JHV am 16. März 2007 kamen 2 neue Beisitzer in den<br />

Vorstand (Dietmar Klausmann und Annette Bügner), Svenja<br />

Saier wurde Jugendsprecherin, 2. Fahrwart und 2. Fähnrich<br />

blieben vakant und wurden in der neuen Satzung abgeschafft.<br />

Im Laufe des Jahres 2008 wurde die Vereins-Satzung aktualisiert<br />

in deren Folge eine Umbenennung stattfand. Aus Radfahrverein<br />

wurde Radsportverein „Concordia“ Unteribental e.V.<br />

Bei der JHV am 26. März 2010 gab es einige Änderungen im<br />

Vorstand: Jugendleiter: Thomas Fuß, Fähnrich: Herbert Saier,<br />

Beisitzer: Rudi Müller, Michaela Ketterer, Hans-Peter Zipfel,<br />

Suzana vor der Horst, Jugendsprecher: Sebastian Zähringer,<br />

MTB-Leiter: Eric Bügner<br />

Im Jahre 2011 richtete Eric Bügner für den Verein eine sehenswerte<br />

Homepage ein und pflegte sie hervorragend, bis 2013<br />

unser neuer Schriftführer Roland Hässler diese anspruchsvolle<br />

Aufgabe übernahm. Er bestückt seitdem regelmäßig die Plattform<br />

mit aktuellen Terminen, Berichten, Fotos und sorgt somit<br />

für einen interessanten Auftritt unseres Vereins im Internet.<br />

2012 wurde das 90-jährige Jubiläum mit einem Festabend in<br />

der Sommerberghalle in Buchenbach gefeiert. Die Halle war<br />

festlich geschmückt und dekoriert, die Gäste wurden mit Sekt<br />

empfangen. Die Küche der Friedrich-Husemann-Klinik verwöhnte<br />

die Besucher mit einem Fest-Menü und der Kabarettist<br />

Martin Wangler alias „Fidelius Waldvogel“ sorgte für einen<br />

sehr unterhaltsamen Abend. Er wurde umrahmt von einer Hip-<br />

Hop-Gruppe des <strong>RSV</strong>, der Folkgruppe Liederlich, Andi Kromer<br />

(2-facher Bike-Trial-Weltmeister) und den <strong>RSV</strong>-Kunstradfahrern.<br />

22

2013 brachte mehrere Wechsel in der Vorstandschaft. Erhard<br />

Heizler wollte zurücktreten, fand aber keinen Nachfolger<br />

und somit stellte er sich nach langen Diskussionen nochmal<br />

zur Wahl.<br />

Es wurde folgender Vorstand gewählt:<br />

1. Vorstand: Erhard Heizler<br />

2. Vorstand: Thomas Bürkle neu<br />

Schriftführer: Roland Hässler neu<br />

Kassiererin: Christine Saier<br />

2. Kassierer: Rudi Müller neu<br />

Jugendleiter: Thomas Fuß<br />

Fahrwart: Frank Reichmann neu<br />

Fähnrich:<br />

Herbert Saier<br />

1. Beisitzerin: Michaela Ketterer<br />

2. Beisitzer: Hans-Peter Zipfel<br />

3. Beisitzerin: Suzana vor der Horst<br />

4. Beisitzer: Wolfgang Steiert neu<br />

Ltg. Hallenradsport: Gaby Zähringer<br />

Ltg. Turnabteilung: Ursula Seifert neu<br />

Ltg. MTB-Abteilung: Hansi Matthis neu<br />

Im Juni fand der Radlerhock statt und bei den Buchenbacher<br />

Kulturtagen übernahm der <strong>RSV</strong> zusammen mit der FFW Unteribental<br />

die Bewirtung am Gummenwald.<br />

Bei der Leistungsschau im Oktober präsentierte sich der <strong>RSV</strong><br />

mit MTB-Vorführungen und einem Stand in der Sommerberghalle,<br />

in dem das Leistungsspektrum mit Banner und PC-Präsentation<br />

dargestellt wurde.<br />

Beim Radlerhock 2014 nahmen sehr viele Biker an den geführten<br />

Touren teil, da kein Ultra-Bike in Kirchzarten stattfand.<br />

Erstmals wurde eine Tour „Junge Wilde“ für den Nachwuchs<br />

angeboten.<br />

Im Jahr 2015 war der <strong>RSV</strong> erstmals beim Buchenbacher Fastnachtsumzug<br />

mit einem Wurst- und Getränkestand vertreten.<br />

Im Jahr 2016 gab es bei der JHV folgende Veränderungen<br />

in der Vorstandschaft:<br />

Michaela Ketterer stellte ihr Amt als Beisitzer zur Verfügung,<br />

Hans-Peter Zipfel übernahm das Amt des Jugendleiters und gab<br />

dafür den Beisitz ab.<br />

Detlef König und Michael Riedinger wurden als neue Beisitzer<br />

gewählt.<br />

Alle anderen Personen wurden in ihren Ämtern wiedergewählt<br />

bzw. bestätigt.<br />

Die MTB-Abteilung bietet erstmals regelmäßig Jugendtouren<br />

immer freitags unter Leitung von Guide „Hansi“ an und in den<br />

Gruppen-Touren werden die ersten E-bikes „gesichtet“.<br />

Außerdem findet im Mai erstmalig eine gemeinsame Wegepflege<br />

mit dem Schwarzwaldverein Buchenbach statt.<br />

2017: Das Highlight dieses Jahres ist sicherlich die erstmalige<br />

Veranstaltung „kleinKunst im Tal“ am 21. Oktober. Nachdem<br />

die Theatergruppe schon längere Zeit wegen Nachwuchsmangel<br />

und Zeitnot keine Stücke mehr einstudieren konnte, hat<br />

der Verein mit Unterstützung von Thomas Fuß dieses Format<br />

erdacht und umgesetzt. Es war ein sehr großer Erfolg – die<br />

Ibentalhalle zum Bersten voll und alle Besucher und auch die<br />

Mitwirkenden waren voll des Lobes. Mitwirkende waren:<br />

Mimy Woods Band, Lucy und Tobi, Uli Führe, Christoph Fuß,<br />

Folk Gruppe Liederlich.<br />

2018 nahm der <strong>RSV</strong> am Kinder- und Jugend-Aktionstag in der<br />

Sommerbergschule Buchenbach teil,<br />

Im Jahr 2019 gab es bei der JHV folgende Veränderungen im<br />

Vorstand:<br />

Suzana vor der Horst trat von ihrem Amt als Beisitzer zurück,<br />

Herbert Saier trat vom Amt des Fähnrichs zurück – beide hatten<br />

diese Ämter neun Jahre lang inne.<br />

Hans-Peter Zipfel gab das Amt des Jugendleiters ab, übernahm<br />

aber die freiwerdende Beisitzer-Position von Suzana.<br />

Die Position des Jugendleiters blieb bedauerlicherweise vakant.<br />

Ebenso war die Position des Fähnrichs nicht wieder zu besetzen.<br />

Neu gewählt wurde Fabienne Zähringer als stellvertretende<br />

Kassiererin.<br />

23

Da Versammlungen nun wieder unter Einschränkungen möglich<br />

sind, bieten wir am Samstag. 04.09. einen Mitgliederhock im<br />

Gummenwald an und freuen uns über 75 Gäste.<br />

Im Jahre 2020 entschieden wir uns für einen neuen Trikot-<br />

Lieferanten.<br />

Im März sollten wie immer die Einladungen zur JHV verschickt<br />

werden – doch dann: CORONA!<br />

Zuerst: Absage der JHV, kurz darauf die Absage aller offiziellen<br />

Vereinstermine.<br />

Plötzlich ist „online“ auch für uns im <strong>RSV</strong> die rettende Alternative<br />

– wir halten Vorstandsitzungen via Microsoft Teams ab.<br />

Ab sofort hieß es: kein Turnen, kein Kunstrad und MTB nur<br />

allein oder allenfalls zu zweit oder in kleinen Gruppen (im Wald,<br />

wo es keiner sieht) – und eher ohne Vereinstrikot (wo doch<br />

jetzt alle die neuen Stücke im Schrank haben). Natürlich darf<br />

es auch keinen Radlerhock und keine „kleinKunst im Tal“-Veranstaltung<br />

geben.<br />

Unter dem Eindruck des anhaltenden Einschränkens beschließt<br />

der Vorstand, die 100-Jahr-Feier nicht für das Jahr 2022 zu<br />

planen.<br />

In 2022 bessern sich die Anzeichen dafür, dass die Pandemie<br />

nun überwunden scheint – wir können normal zur JHV am<br />

2. Mai einladen. Auch ist zwischenzeitlich beschlossen, dass<br />

wir das große Jubiläum im Jahr 2023 feiern wollen.<br />

Vor diesem Hintergrund sind alle Vorstandsmitglieder bereit,<br />

ihre jeweiligen Ämter für eine weitere Periode von drei Jahren<br />

auszuüben. Dies wird von den Anwesenden mit großem Beifall<br />

gewürdigt.<br />

Am 26.Juni kann auch wieder unser beliebte Radlerhock<br />

stattfinden.<br />

Eine Vorstandsitzung wird in Präsenz im Freien vor der Ibentalhalle<br />

in einem großen Stuhlkreis abgehalten.<br />

Die Lockerungen im Sommer erlauben wieder etliche Aktivitäten<br />

– aber der 2. Lockdown im Herbst & Winter lässt das<br />

Vereinsleben erneut fast vollständig erstarren.<br />

2021 Die ganze Gesellschaft stöhnt unter „Lockdown und kein<br />

Ende“ – die Frage „gibt es überhaupt noch ein aktives Vereinsleben<br />

wird online via Homepage gestellt. Immerhin: unsere<br />

Mitglieder sind unerschrocken sportlich aktiv – der herrliche<br />

Winter ermöglicht Langlauf im Dreisamtal und schöne Schneeschuh-Touren<br />

(die Lifte sind ja im Schwarzwald geschlossen).<br />

Die JHV wird im Frühjahr auf unbestimmte Zeit verschoben –<br />

und dann am 10. September nachgeholt. Sie umfasst somit<br />

nun zwei Vereinsjahre! Es folgen nur 39 Gäste der Einladung<br />

– vielleicht lag es auch daran, dass wir auf die bisher übliche<br />

Bewirtung mit Speisen verzichteten.<br />

Radlerhock in der Gummenwaldhütte<br />

24

2023 ist unser Jubiläumsjahr!<br />

Der Verein nahm bzw. nimmt auch heute noch an Veranstaltungen<br />

anderer Vereine im Dreisamtal teil, wie z.B. in den 90-er<br />

und 2000-er-Jahren beim „Spiel ohne Grenzen“ bei der FFW in<br />

Wagensteig, beim Vereinsschießen der Vereine von Buchenbach<br />

oder beim Pfingst-Fußball-Turnier in Stegen.<br />

Seit über 40 Jahren findet jeden Sommer am Gummenwald der<br />

Radlerhock statt. All die Jahre ist er eine gelungene Mischung<br />

aus gemütlichem Beisammensein, sportlichen Herausforderungen<br />

und über viele Jahre war auch Tanz dabei. In den 80-er<br />

und 90-er Jahren gab es sogar Duathlon (Fußballturnier kombiniert<br />

mit Mountainbikerennen bzw. Querfeldeinrennen).<br />

Grandios, sensationell organisiert und präsentiert von Hubert<br />

Andris (Poschtler). Dessen großer persönlicher Einsatz war ein<br />

Garant für den Erfolg des Radlerhocks. Seit vielen Jahren hat<br />

das Mountainbiken den Fußball komplett abgelöst. Beim Hock<br />

werden vier geführte Rad-Touren unterschiedlicher Leistungsstufen<br />

angeboten, von 40 – 65 km und 900 – 1600 hm. Sonntags<br />

um 9 Uhr beginnt der Hock mit einem Radlerfrühstück<br />

und ab 10 Uhr fahren die Rad-Gruppen mit ihren Guides durch<br />

die herrliche Landschaft rund ums Ibental. Das Besondere<br />

an diesen Touren ist, dass sie jedes Jahr neu ausgetüftelt und<br />

die Biker somit immer wieder aufs Neue überrascht werden,<br />

was unsere Umgebung Schönes zu bieten hat. Die Strecken<br />

sind gespickt mit Panoramawegen, herrlichen Ausblicken, tollen<br />

Abfahrten und natürlich beste Verpflegung an der Strecke.<br />

Währenddessen „hocken“ zahlreiche Besucher bei musikalischer<br />

Unterhaltung, leckerem Essen, Kaffee und Kuchen<br />

beisammen. Nach und nach kommen die Bike-Gruppen zurück<br />

und erzählen von ihren wunderschönen Eindrücken ihrer<br />

Touren, während auch sie sich stärken. Zum Abschluss gibt es<br />

eine Verlosung mit vielen attraktiven Preisen. Dieses Jahr wurden<br />

die Rad-Touren bereits am Samstag durchgeführt, damit<br />

auch die Radler am Sonntag den Hock von Anfang an genießen<br />

konnten.<br />

Auf einer Tour vom Radlerhock<br />

Nun freuen wir uns gemeinsam auf die Feier unseres<br />

100-jährigen Jubiläums. Mit dem Jubiläumsabend und Festumzug<br />

haben wir wunderbare Möglichkeiten, gemeinsam<br />

zu feiern und die Errungenschaften des Vereins zu würdigen.<br />

An dieser Stelle danken wir allen Mitgliedern und Unterstützern<br />

für ihr Engagement. Ohne sie hätte der Verein nicht das<br />

erreichen können, was er heute ist. Das Engagement jedes Einzelnen<br />

trägt dazu bei, den Verein stark und lebendig zu halten.<br />

Möge das Fest eine Zeit der Freude, des Zusammenhalts und<br />

der Feier sein, die noch lange in Erinnerung bleiben wird.<br />

25

Dr. Uwe Miedtke, Markenhofstraße 7b<br />

Kirchzarten-Burg am Wald<br />

Verkauf im Hofladen und<br />

auf dem Markt: FR in Kirchzarten,<br />

SA in Freiburg-Littenweiler<br />

Wir gratulieren zum Jubiläum!

www.saier.com<br />

Seit 30Jahren für<br />

Sie auf dem Dach!<br />

Dachtechnik aus Meisterhand<br />

. Dächer aller Art<br />

. Dachreparaturen<br />

. Balkonsanierung<br />

. Solaranlagen<br />

. Dachfenster<br />

. Fassadengestaltung<br />

Saier Dachtechnik GmbH<br />

Ibenbachstraße 8 . 79256 Buchenbach<br />

Tel.: +49 7661 99711 . info@saier.com<br />

Freie Fahrt für saubere Oberflächen<br />

Wir entwickeln und produzieren Reinigungsmaschinen für<br />

die industrielle Produktion und bieten vielseitige Arbeits- und<br />

Ausbildungsplätze in einem motivierten Team.<br />

Dem <strong>RSV</strong> Unteribental e.V. wünschen wir ein schönes Jubiläumsfest<br />

und viel Glück und Erfolg für die nächsten 100 Jahre!<br />

Surface Cleaning Technology<br />

www.wandres.com

Die erste Ausfahrt des<br />

Radfahrvereins „Concordia“<br />

Unteribental nach dem<br />

2. Weltkrieg an Pfingsten<br />

13. oder 14. Mai 1951<br />

nach Haagen-Tumringen<br />

Im Dritten Reich wurden nach der Machtergreifung der<br />

Nationalsozialisten ab 1933 nach und nach alle Vereine<br />

und Organisationen gleichgeschaltet und damit faktisch<br />

als selbständige Einheiten aufgelöst. Nach Kriegsende 1945<br />

wurden von den Besatzungsmächten, in unserem Fall von<br />

den Franzosen, zunächst alle Vereine verboten.<br />

1947 erfolgte dann der Befehl der Franzosen, dass in allen<br />

Gemeinden, in denen bisher noch keine Feuerwehr existierte,<br />

eine solche zu gründen war. Infolgedessen wurde dann auch<br />

das Vereinsrecht wieder gelockert. Und so entstand unter den<br />

früheren Mitgliedern des Radsportvereins der Wunsch auch<br />

diesen wieder neu zu gründen. Man erfuhr irgendwie, dass<br />

in Haagen-Tumringen (heute ein Stadtteil von Lörrach) ein Radsportfest<br />

stattfinden sollte.<br />

Die alten, eingefleischten Mitglieder, die den Verein gegründet<br />

und bis zu seiner Auflösung vorangebracht hatten, motivierten<br />

die Jugend dorthin zu fahren und am Korso-Festzug teilzunehmen.<br />

Wir jungen Burschen – Buebe und Maidli – fühlten<br />

uns verpflichtet, den Wünschen der Alten Folge zu leisten. In<br />

Erinnerung sind mir da besonders Friedrich Heizler (Jägerbur),<br />

Albert Willmann (Schni:derbur), Josef Willmann (Zähringersepp)<br />

und Peter Bartberger (Wickepeter).<br />

Sie ließen keine Ruhe, bis sich eine Gruppe von ungefähr<br />

15 Personen zusammenfand, die das Wagnis auf sich nehmen<br />

wollten. Es waren sicher dabei: Karl Bartberger als Fahrwart,<br />

Willi Willmann (de klei Willi vum Kleiburehisli im Weberdobel)<br />

als Fähnrich, seine Schwester Erika Willmann, Klara Saier<br />

(später verh. Molz), Karl Molz (Schwärzle-Karle), Karl Willmann<br />

(Schlegelhof), Richard Saier (Haurihof) und als 15-jähriger<br />

Lehrling ich, Bernhard Ketterer (Raiweberhisli). Eventuell waren<br />

auch dabei Berta Kürner (später verh. Helmle, Leistmacherhof),<br />

Rita Saier (Haurihof). Ich bin mir nicht sicher, ob auch der<br />

Zähringersepp mitgefahren ist.<br />

Da aufgrund der Notzeit bedingt durch Krieg und Nachkriegszeit,<br />

niemand ein funktionierendes Fahrrad hatte, mussten aus<br />

vielen unbrauchbaren und alten Rädern erst einmal eine entsprechende<br />

Anzahl halbwegs funktionierender Räder zusammengeflickt<br />

werden. Einer, ich glaube es war der Schwärzle-Karle, hatte<br />

in einem 28er Rahmen ein 24er Hinterrad, weil halt kein anderes<br />

aufzutreiben war. Schutzbleche und so weiter wurden zum Teil<br />

mit Schnüren festgebunden. Eine Gangschaltung hatte niemand,<br />

die war uns völlig unbekannt. Und so machten wir uns an einem<br />

Sonntagmorgen zwischen 7.00 und 8.00 Uhr auf den Weg ins<br />

Wiesental nach Haagen-Tumringen, dort sollte am Nachmittag<br />

um 14.00 Uhr der Festzug stattfinden.<br />

Niemand der Teilnehmer konnte sich vorstellen, was das für<br />

eine abenteuerliche Fahrt werden sollte. Nicht nur das Material<br />

lies sehr zu wünschen übrig, auch die Straßen waren zum<br />

großen Teil in einem heute unvorstellbaren Zustand. Das ging<br />

ja bei uns im Ibental schon los, das Ibentalsträßle war damals<br />

noch ein besserer Feldweg und noch lange nicht asphaltiert.<br />

Die erste Etappe ging bis zum Gasthaus Steinwasen, dort wurde<br />

die erste Rast gemacht, um Wasser zu trinken. Kurz vor dem<br />

Notschrei, an der Hofsgrunder Säge, am steilsten Stück unseres<br />

Weges, blühten am Straßenrand sehr viele Maiglöckchen, damit<br />

schmückten unsere mitfahrenden Mädchen den Banner.<br />

Wilhelm Willmann hatte das Fahnentuch mithilfe einer Vorrichtung<br />

seitlich an seinem Fahrrad befestigt, die Fahnenstange<br />

hatte ein anderer an sein Fahrrad angebunden.<br />

28

Weiter ging die Fahrt! Wir freuten uns darauf, dass wir es ja<br />

dann laufen lassen können, wenn wir erst einmal die Höhe<br />

des Notschreis erreicht hätten.<br />

Welch ein Trugschluss! Da ging das Abenteuer erst recht los.<br />

Die Straße wurde immer schlechter! Und wir hatten natürlich<br />

nur unzulängliche Bremsen.<br />

Die Rücktrittbremsen wurden bald heiss und mussten immer<br />

wieder gekühlt werden. Felgenbremsen gab es nur bei neuen<br />

Fahrrädern, die damals dann aufkamen, aber so einen Luxus<br />

hatten wir nicht. Und die alten Stempelbremsen, bei denen<br />

über ein Hebelgestänge von oben ein Gummiklotz auf den<br />

Vorderreifen gedrückt wurde, erwiesen sich für eine längere<br />

Bergabfahrt als völlig unbrauchbar. Die Bremsklötze flogen bald<br />

auf Nimmerwiedersehen davon! Somit kamen wir natürlich<br />

auch bergab nur recht langsam voran!<br />

Die nächste Pause machten wir dann in Aftersteg in der Kurve,<br />

wo es zum Todtnauer Wasserfall geht. Dort stand damals<br />

schon, wie auch heute noch ein Kiosk. Geld, um etwas zu<br />

kaufen, hatten wir aber natürlich auch keines.<br />

Wer etwas dabei hatte, packte dort sein Vesper aus, das wurde<br />

dann untereinander kameradschaftlich geteilt. Hauptsächlich<br />

kann ich mich an Brot und alte, verschrumpelte Äpfel vom Vorjahr<br />

erinnern, die wir genussvoll verzehrten.<br />

Dann ging es weiter hinunter ins Wiesental. Ab Todtnau war<br />

es ja dann Gottseidank nicht mehr so steil, so dass die Schwierigkeiten<br />

mit den Bremsen weniger wurden. Aber die Straße<br />

war unglaublich schlecht: mal Schotterpiste, mal Pflastersteine,<br />

dann wieder Schlaglöcher, die nur die geübten Radler<br />

schwungvoll umfahren konnten. Außerdem gab es im Wiesental<br />

auch noch nicht die Talstraße, die heute im Wesentlichen an<br />

der Wiese entlang schnurgerade talabwärts führt. Die Straße<br />

schwenkte damals ständig von der einen zur anderen Talseite,<br />

damit alle Ortschaften Straßenanbindung hatten.<br />

Somit war der Weg nach Haagen sicher noch um einiges<br />

weiter, als er es heute ist. (Heutzutage wird in Google Maps<br />

der Weg mit ca. 66 km und 4 Std. Fahrzeit für einen Radfahrer<br />

angegeben.)<br />

Als wir endlich im Festort ankamen ging auch schon der Festzug<br />

los, beinahe wären wir noch zu spät gekommen. Der Umzug<br />

dauerte wohl bis gegen 16.00 Uhr. Viel gastronomisches<br />

Angebot gab es sowieso nicht, höchstens ein Paar Wienerle<br />

und ein Bier. Deshalb machten wir uns unmittelbar nach der<br />

Preisverteilung auf den Heimweg. Welchen Preis wir erringen<br />

konnten, weiß ich heute nicht mehr. Heimwärts fuhren wir<br />

durchs Oberland und Markgräflerland über Müllheim und Bad<br />

Krozingen nach Freiburg. Dort gingen wir alle miteinander<br />

noch auf die Mess, die ja damals noch auf dem heutigen Alten<br />

Messplatz in der Wiehre stattgefunden hat. Das kann eigentlich<br />

nur die Frühjahrsmess gewesen sein. Also wird diese Fahrt wohl<br />

an Pfingsten 1951 (13. oder 14. Mai) stattgefunden haben.<br />

Um Mitternacht, oder gar noch später, sind wir dann alle<br />

wohlbehalten wieder im Ibental angekommen, und es war beschlossene<br />

Sache, dass wir unseren Radfahrverein „Concordia“<br />

Unteribental wieder aufleben lassen wollten.<br />

Wenn ich heute im Fernsehen das Radrennen Paris – Roubaix,<br />

die sogenannte „Hölle des Nordens“ sehe, fühle ich mich<br />

immer wieder an unsere damalige Ausfahrt nach Haagen-<br />

Tumringen erinnert.<br />

Niedergeschrieben aus der Erinnerung im September 2021<br />

von Bernhard Ketterer, Raiwäberhiisli (Rainweberhäusle)<br />

29

Korso-Sport vom Anfang<br />

bis zum Ende<br />

von links: Karl Willmann, Arnold Schwär, Oskar Weber,<br />

Fritz Heizler, Gottfried Zipfel<br />

Als vor 100 Jahren der <strong>RSV</strong> Concordia Unteribental gegründet<br />

wurde, lag auf dem Korso-Sport das Hauptaugenmerk<br />

unseres Vereins. Korso-Veranstaltungen waren ein gesellschaftliches<br />

Ereignis und oft auch ein „Highlight“ im Alltag auf<br />

welches hingefiebert wurde.<br />

Aber was ist Korso?<br />

Ein Korso ist ein festlicher Umzug, bei dem Fahrräder, Schmuck<br />

an den Rädern, Kleidung, Fahren und Haltung, Anzahl der Teilnehmer<br />

pro Gruppe und die Länge des Anfahrtsweges jeder<br />

Gruppe bewertet werden. Korso-Wettbewerbe werden anlässlich<br />

besonderer Ereignisse, z.B. Jubiläumsfeste durchgeführt.<br />

Damit verbunden ist in der Regel das Kreis-/ und/oder Bezirksfest.<br />

Da beim Korso ein eindrucksvolles Bild entsteht, wenn die<br />

Radfahrer/-innen in einheitlicher Kleidung mit geschmückten<br />

Rädern fahren, ist er immer ein glanzvoller Höhepunkt dieser<br />

Festtage.<br />

Es werden folgende Korso-Arten unterschieden:<br />

• Gewöhnliches Korso, in einheitlicher oder uneinheitlicher<br />

Kleidung und ohne Schmuck oder Blumen an den Rädern<br />

• Blumenkorso, i. d. R. in einheitlicher Kleidung, mit lebenden<br />

Blumen als Dekoration<br />

• Schmuckkorso, i. d. R. in einheitlicher Kleidung, mit künstlichem<br />

Schmuck als Dekoration. Zweifarbige Radbänder im<br />

Vorder- und Hinterrad und Schärpen der Radfahrer spiegeln<br />

die Vereinsfarben wieder. Der geschmackvollen Herrichtung<br />

und Ausstattung sind keine Grenzen gesetzt. Motivwagen<br />

und historische Fahrräder werden oft eingebunden.<br />

Die Wertung erfolgt durch Preisrichter, die eine Standwertung<br />

und eine Bewertung der Fahrt (Streckenwertung) vornehmen.<br />

Es werden außerdem Ehrenpreise (Weitpreis, Meistpreis,<br />

Jugendpreis) ausgesetzt.<br />

Unser Verein nahm in der Regel am Blumenkorso Gruppe A<br />

teil. Hierbei werden die Räder und der Rahmen der Fahrräder<br />

mit Lärchenreisig und Blumen geschmückt. Auch wird ein<br />

Blumenkorb am Lenker angebracht. Stolz sind wir auf unsere<br />

beeindruckende Oldtimersammlung. Über die Jahre haben wir<br />

besondere Raritäten an Oldtimerfahrrädern zusammengetragen.<br />

30

Zuletzt sind wir beim Verbands- und Bezirksfest des RMSV<br />

Concordia Erzingen (59. Winzerfest) in 2017 angetreten<br />

und belegten dort den 2. Platz. Außerdem wurden wir in den<br />

letzten aktiven Jahren immer Bezirksmeister des Bezirks 3.<br />

Bedauerlicherweise hat der Badische Radsportverband im Jahr<br />

2022 die Sparte Korso fallen gelassen, sodass die übrig gebliebenen<br />

Vereine in einer Versammlung am 5. Dezember 2022 in<br />

Neudingen entschlossen, sich nun selbständig zu organisieren.<br />

Unter dem neuen Namen „Korsofreunde“ bekannten sich<br />

insgesamt 13 Vereine weiterhin zu der traditionellen Sportart.<br />

Eine Wertung mit Preisrichtern soll es in Zukunft nicht mehr<br />

geben, es werden aber weiterhin Jugend-, Meist-, und Weitpreise<br />

vergeben. Otto Huber vom <strong>RSV</strong> Germania Neudingen<br />

unser ehemaliger Korso-Referent im BRV erklärte sich weiterhin<br />

bereit Ansprechperson und Obmann der Korso-Vereine zu sein.<br />

Sehr stolz sind wir vom <strong>RSV</strong> Concordia Unteribental darauf,<br />

dass anlässlich unseres 100-jährigen Jubiläums ein Korso-<br />

Umzug stattfinden wird, bei dem zwölf Radsportvereine ihre<br />

Teilnahme erklärt haben.<br />

Unteribental, im Juni 2023<br />

Frank Reichmann, Fahrwart Korso<br />

Korso Erzingen 2017<br />

31

BS ANZ220018<br />

BODENBELÄGE VOM PROFI<br />

Entdecken Sie die neuesten Trends<br />

in unseren Ausstellungen<br />

Kirchzarten · Jakob-Saur-Str. 1 · Tel. 07661 3968-0<br />

www.zg-raiffeisen-baustoffe.de<br />

hr_anzeige_180x90.qxp_Layout<br />

WEIL ES<br />

1<br />

IHR<br />

04.05.23<br />

ZUHAUSE<br />

16:08<br />

WIRD<br />

Seite 1<br />

Ihr starker Partner für Tore und Torantriebe<br />

– von Beratung über Montage bis Service.<br />

Heim & Ruf GbR<br />

TBS-Werksvertretung . 79274 St. Märgen . Tel. 07669/921084 . www.heim-ruf.de

Besuchen Sie uns<br />

und lassen Sie sich<br />

von traditioneller<br />

Schwarzwälder<br />

Gastlichkeit<br />

verwöhnen.<br />

Wir freuen uns auf Sie.<br />

Familie Schlötzer · Hauptstr. 22 · 79256 Buchenbach<br />

Tel. 07661/4185 · Fax 90 31 14 · Montag Ruhetag

Ein halbes Jahrhundert<br />

Akrobatik auf dem Rad:<br />

Die Erfolgsgeschichte<br />

der Kunstradsportgruppe<br />

Seit 50 Jahren zeigt die Kunstradsportgruppe unseres<br />

Vereins sportliche Höchstleistungen und beeindruckt<br />

mit athletischen Darbietungen. Von den einfachen Anfängen<br />

in Unteribental bis hin zu nationalen Erfolgen hat sich der<br />

Kunstradsport in unserem Verein im Laufe der Jahre stetig<br />

gewandelt und die Sportler*innen zu großen Erfolgen geführt.<br />

In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf die historische<br />

Entwicklung der Gruppe und wie sich die Trainingsbedingungen<br />

im Laufe der Zeit verändert haben.<br />

Die Anfänge in Unteribental:<br />

Im Jahr 1973 wurde unsere Kunstradsportgruppe gegründet.<br />

Gründungsväter waren Franz Josef Willmann und Bernhard<br />

Ketterer, der erste Trainer war Peter Ruh. Damals fand das<br />

Training noch auf einer einzigen Fahrfläche für alle Sportler*innen<br />

statt. Trotz beengter Verhältnisse wagten sich die<br />

Athlet*innen schon damals an Höchstschwierigkeiten, die auch<br />

heute noch bei internationalen Wettkämpfen gezeigt werden.<br />

Die bescheidenen Trainingsbedingungen waren kein Hindernis<br />

für baldige Erfolge auf Landes- und Bundesebene. Zu den<br />

erfolgreichsten Sportler*innen dieser Gründungszeit gehörten<br />

Jürgen Ketterer, Kim Lessmann, Meinrad Saier und die<br />

Geschwister Aurelia, Gabriele und Georg Willmann.<br />

Der Umzug nach Buchenbach:<br />

Mit der Zeit wuchs die Kunstradsportgruppe und erforderte<br />

bessere Trainingsmöglichkeiten. So entschied man sich, nach<br />

Buchenbach umzuziehen, wo mit drei Fahrflächen deutlich<br />

mehr Platz zur Verfügung stand. Dies ermöglichte den Sportler*innen,<br />

ihr Können weiter auszubauen und neue Übungen<br />

zu erlernen.<br />

Von Erfolgen und Förderungen zur Professionalisierung:<br />

Durch Erfolge und die Förderung talentierter Sportler*innen<br />

wurden die Trainingsmethoden der Kunstradsportgruppe im<br />

Laufe der Jahre immer weiter verbessert. Die Landes- und<br />

Bundestrainer*innen forderten eine erhöhte Trainingsfrequenz<br />

und -dauer, um das Potenzial der Athleten voll auszuschöpfen.<br />

Von anfänglich 4 Stunden pro Woche wuchs der Trainingsumfang<br />

auf bis zu 10 Stunden pro Woche an. Diese erhöhte<br />

Intensität erforderte nicht nur den Einsatz und das Engagement<br />

der Athlet*innen und Trainer*innen, sondern auch die Unterstützung<br />

und den Rückhalt der Gemeinde. Zusätzlich professionalisierten<br />

neue Gerätschaften wie Handstandklötze, Wippen,<br />

Standräder und Longen das Training.<br />

Die sportlichen Erfolge der Gruppe sind zahlreich und beeindruckend.<br />

Von nationalen Meisterschaften bis hin zu internationalen<br />

Wettbewerben haben die Athlet*innen der Kunstradsportgruppe<br />

ihre Fähigkeiten und ihr Talent unter Beweis<br />

gestellt. Diese Erfolge haben sogar dazu geführt, dass zwei<br />

unserer Fahrer*innen, Svenja Weiß, geb. Saier und Sebastian<br />

Zähringer, in den Nationalkader berufen wurden – eine<br />

große Ehre und Anerkennung für unseren Verein. Es ist keine<br />

Übertreibung zu sagen, der <strong>RSV</strong> Unteribental habe sich zur<br />

nationalen Bekanntheit im Kunstradsport entwickelt.<br />

Maßgeblich für die Betreuung der Sportler waren in den vergangenen<br />

Jahrzehnten die Trainer: Hans Junker, Jürgen Ketterer<br />

und Aurelia Zähringer, Gabriele Zähringer und Herbert Saier.<br />

Die Entwicklung der Kunstradsportgruppe ist ein Zeugnis für<br />

den Einsatz, die Leidenschaft und den Teamgeist unserer<br />

Mitglieder. Von bescheidenen Anfängen in Unteribental bis hin<br />

zu nationaler Anerkennung haben wir gemeinsam eine bemerkenswerte<br />

Reise unternommen.<br />

Wir sind stolz darauf, unsere Athlet*innen auf ihrem Weg<br />

zu begleiten und sind gespannt auf das, was die Zukunft für<br />

unsere Kunstradsportgruppe bereithält.<br />

von Gabriele Zähringer<br />

34

von links nach rechts:<br />

Sandra Löffler, Konrad Zahn, Stephanie<br />

Schwab, Gabriele Zähringer,<br />

Manuela Wangler, Ramona Schuler,<br />

Elisabeth Chatzipavlidis, Silvia Tobler,<br />

Aurelia Zähringer, Franz-Josef Heizler<br />

auf den Rädern: Valeska Engesser,<br />

Svenja Weiss<br />

Sitzend v. links:<br />

Johanna Ruttloff, Tabea Blüse,<br />

1. Reihe stehend v. links:<br />

Sebastian Zähringer, Eva Reichmann,<br />

Julia Dürrmeier, Nora Kern,<br />

Svenja Weiß<br />

2. Reihe stehend v. links:<br />

Anne Dürrmeier, Gabriele Zähringer,<br />

Nele Metz<br />

35

Die häufigsten Fragen<br />

im Rand-Leistungssport<br />

Falls Sie als Leser dieses Artikels gerade noch zu der Gruppe<br />

gehören, die die Stirn runzeln und versuchen das kryptische<br />

Wort: „Kunstrad?“ zu entschlüsseln, dann keine Bange. Aber<br />

auch wenn Sie schon „Insider“ sind, die folgenden Absätze<br />

beantworten häufige Fragen, die einer/m Athletin/en im Kunstradsport<br />

begegnen. Und ganz gleich ob in einem Interview für<br />

einen Zeitungsartikel oder wenn Sie als Kunstradfahrer/in von<br />

einem verdutzten Taxifahrer gefragt werden, warum Sie nicht<br />

einfach mit dem Fahrrad nach Hause fahren anstatt es auseinandergeschraubt<br />

in den Kofferraum zu legen – selten ist Zeit<br />

unseren Sport wirklich ausführlich zu erklären. Diese <strong>Festschrift</strong><br />

bietet hierfür Gelegenheit.<br />

Also dann,<br />

Was ist das eigentlich?<br />

Da Sie vermutlich immer noch das Bild des Taxikofferaums im<br />

Kopf haben, fangen wir am Besten damit an zu erklären, was<br />

denn ein Kunstrad so besonders macht. Warum denn nun nicht<br />

auf der Straße zu ihrem auserkorenen Ziel rollen?<br />

Die Räder sind in der Tat anders als gewöhnliche Fahrräder.<br />

Und in erster Linie sind sie im öffentlichen Straßenverkehr illegal:<br />

keine Bremsen, kein Licht. Erschwerend hinzu kommt<br />

außerdem noch ein extremes Maß an Unpraktikabilität. Es gibt<br />

weder Gangschaltung noch Freilauf und die Reifen sind auf<br />

steinharte 14 Bar Luftdruck aufgepumpt. Für alle unter Ihnen,<br />

die ein Rennrad unbequem finden, hier sprechen wir über<br />

ganz andere Maßstäbe. Die speziell konstruierten Zweiräder<br />

mit dem steilen Lenkwinkel fahren sich zusätzlich auch noch<br />

instabil und wackelig. Insgesamt also keine Kurzbeschreibung,<br />

durch die der Drang entsteht, zum Telefon zu greifen und ein<br />

eigenes Exemplar bei einer der wenigen Fahrradmanufakturen<br />

zu ordern. Zumindest sofern man den einzigen Vorteil dieses<br />

Sportgeräts außer Acht lässt – die maximale Kontrolle über jede<br />

noch so kleine Bewegung.<br />

Und genau diese Kontrolle ist für das Kunstradfahren unerlässlich.<br />

Stellen Sie sich vor Sie stehen freihändig auf dem Sattel<br />

eines fahrenden Fahrrads. Ich weiß, das mag komisch klingen,<br />

aber ich bitte Sie dennoch zumindest um den Versuch. Sie<br />

fokussieren Ihren Lenker und sehen, dass eine kleine Veränderung<br />

des Drucks auf Ihren Zehenspitzen umgehend in einem<br />

Pendeln des Steuerkopfes resultiert. Ihre Oberschenkel und der<br />

Po sind maximal angespannt und die Knie gestreckt, während<br />

sie flach atmen. Langsam und gleichmäßig gehen Sie in die<br />

Knie und drücken sich dann mit einem kleinen Sprung nach<br />

vorne oben ab – Freiflug also über einem Fahrrad. Spätestens<br />

jetzt ist es absurd, aber hey. Parabelförmig kommt der Lenker<br />

näher. Fünf Zentimeter zu weit links oder rechts würde bedeuten<br />

(im besten Fall), dass sie ihren Flug unfreiwillig bis zum Boden<br />

fortsetzen. Plus minus drei Zentimeter und ihr Fuß rutscht<br />

bei Kontakt mit dem Lenker ins Leere ab. Oder Sie knicken um.<br />

Oder beides … aber lassen wir das hier.<br />

Plus minus ein Zentimeter und alles ist gut. Sie haben die Chance,<br />

mit einem Abfedern der Beine Ihre Fahrt auf dem Lenker<br />

fortzusetzen und werden mit einem Adrenalinschub belohnt.<br />

Falls Sie beobachtet wurden, vernehmen Sie eventuell noch<br />

ein Klatschen der Zuschauer. Die maximale Kontrolle über das<br />

Fahrrad hat sich ausgezahlt.<br />

Oftmals liest man über den Kunstradsport zusammenfassende<br />

Erklärungen wie: es handelt sich um eine Mischung aus Sport,<br />

Kunst und akrobatischen Elementen. Und während auf einer<br />

objektiven Ebene absolut nichts an dieser Beschreibung auszusetzen<br />

ist, wird sie der Sportlerperspektive nicht gerecht. Wenn<br />

Sie also in Zukunft in einem Interview eines/r Kunstradfahrers/<br />

so etwas lesen, wie, man benötige Kraft und Flexibilität, ästhetisches<br />

Gefühl und Mut, dann denken Sie an das eben durchgeführte<br />

Gedankenexperiment. Derartige Abläufe in Substantive<br />

zu verpacken, ist annähernd unmöglich.<br />

36

Chancen, durch die Glasfront der Sporthalle einige Blicke zu<br />

erhaschen. Und mehr ist zumeist nicht notwendig. Zugegeben,<br />

ab einem gewissen Alter ist die typische Reaktion nicht: das<br />

sollte ich auch mal ausprobieren. Wenn Sie sich bereits auch<br />

ohne waghalsige Experimente auf einem Fahrrad Mühe geben<br />

müssen, dass alle Bandscheiben da bleiben, wo sie sind, ist das<br />

eine sehr vernünftige Einstellung. Doch wenn Sie noch mit dem<br />

kindlichen Optimismus vertraut sind, dann ist sofort klar – das<br />

will ich auch können. Ab diesem ersten Funkeln in den Augen<br />

und der Neugier, es selbst auszuprobieren, ist es nur noch eine<br />

Frage eines Anrufs oder einer E-Mail an den <strong>RSV</strong> Unteribental.<br />

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie mit Ihrem Kind mal bei<br />

uns vorbeischauen. Das Einstiegsalter liegt bei ca. 6 Jahren. Das<br />

hängt mit den Rädern zusammen, die erst ab einer gewissen<br />

Größe hergestellt werden. Meistens merken die Kinder relativ<br />

schnell, ob sie ein/e Kunstradfahrer/in sind. Denn falls ja, dann<br />

bleiben sie einfach in der Halle und wollen den Trick, den sie<br />

gerade üben, „nur noch einmal” und danach „nur noch einmal“<br />

versuchen – dann klappt es bestimmt …<br />

Aber warum Kunstradfahren?<br />

Wie kommt man dazu?<br />

Diese Frage lässt sich glücklicherweise<br />

recht einfach beantworten.<br />

Sebastian Zähringer<br />

Das Einzige, was es benötigt, ist ein kurzer Augenblick, in<br />

dem man den Sport live beobachten kann. Und hierbei ist es<br />

vollkommen egal, ob bei einem Showauftritt, einem Wettkampf<br />

oder einfach während eines Trainings. Es gibt nicht viele<br />

Radsport- Vereine, die eine Abteilung Kunstradfahren haben,<br />

umso schöner, dass es beim <strong>RSV</strong> Unteribental möglich ist. Die<br />

Sporthalle in Buchenbach bietet hier ziemlich optimale Voraussetzungen.<br />

Wer von Ihnen in den Abendstunden schon einmal<br />

am Waldrand des Sommerbergs entlanggelaufen ist, hatte gute<br />

Sobald Kinder Laufrad- oder Fahrradfahren können, wächst<br />

bei vielen das Interesse das Sportgerät weiter auszuprobieren.<br />

Sie werden kreativ und artistisch, üben freihändig fahren,<br />

stellen Füße auf Sattel oder Stange, machen „Gepäckträgersitz“,<br />

lernen vielleicht auch Einradfahren und einige Tricks.<br />

Das Kunstrad eröffnet nochmal ganz neue vielfältige Möglichkeiten.<br />

Es gibt im Einer-Kunstradfahren über 100 verschiedene<br />

Übungen mit unterschiedlicher Schwierigkeit (fahrend auf zwei<br />

Rädern/Niederrad, fahrend auf dem Hinterrad/Steiger, Übergänge,<br />

vorwärts, rückwärts, im Halb-/Kreis, in der Wechselrunde<br />

(8), in Drehungen/Pirouetten). In der Halle, mit Hilfestellung<br />

der/s Trainers/in kann man diese Vielfalt Stück für Stück<br />

kennenlernen und einüben. Es gibt immer wieder was Neues.<br />

Aber es wird nicht nur auf dem Kunstrad trainiert, sondern<br />

Koordinations-, Kraft- und Dehnübungen gehören fest zur Trainingseinheit<br />

dazu. Auf und im Einklang mit dem Fahrrad turnen<br />

macht sehr viel Spaß :)<br />

37

Svenja Weiß<br />

Zeitmanagement?<br />