WeltBlick 1/2024

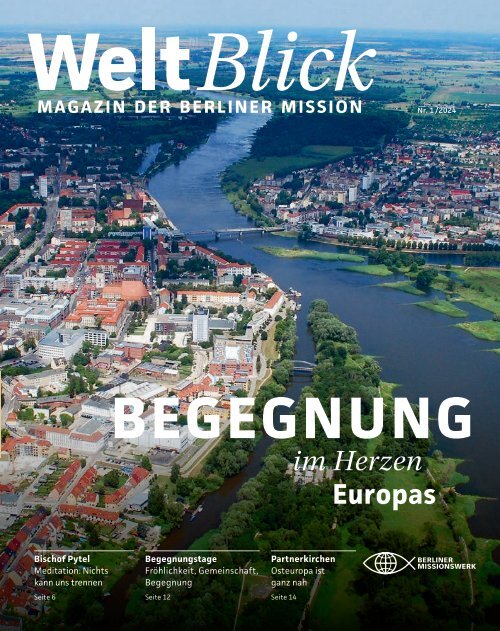

Begegnung im Herzen Europas

Begegnung im Herzen Europas

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

Nr. 1 /<strong>2024</strong><br />

BEGEGNUNG<br />

im Herzen<br />

Europas<br />

Bischof Pytel<br />

Meditation: Nichts<br />

kann uns trennen<br />

Seite 6<br />

Begegnungstage<br />

Fröhlichkeit, Gemeinschaft,<br />

Begegnung<br />

Seite 12<br />

Partnerkirchen<br />

Osteuropa ist<br />

ganz nah<br />

Seite 14

Impressum<br />

Nr. 1 /<strong>2024</strong><br />

Die Zeitschrift <strong>WeltBlick</strong> erscheint<br />

dreimal jährlich.<br />

ISSN 2513-1524<br />

Auflage<br />

9.000 Exemplare<br />

Redaktion<br />

Jutta Klimmt, Gerd Herzog<br />

Editorial Design<br />

NORDSONNE IDENTITY, Berlin<br />

Layout<br />

Katrin Alt, hellowork.de<br />

Druck<br />

Bonifatius-Druckerei, Paderborn<br />

Papier<br />

Das Magazin des Berliner Missionswerkes<br />

wurde auf 100 % recyceltem Altpapier<br />

gedruckt. Sowohl das Umschlagpapier als<br />

auch das Papier der Innenseiten sind mit<br />

dem Blauen Engel ausgezeichnet.<br />

Umschlagpapier<br />

Circle Offset white, 170 g/m 2<br />

Blauer Engel, FSC-zertifiziert, EU Ecolabel<br />

Innenseitenpapier<br />

Charisma Silk, 80 g/m 2<br />

Blauer Engel, EU-Umweltzeichen<br />

Herausgeber<br />

Direktor Dr. Christof Theilemann für das <br />

Berliner Missionswerk der Evangelischen<br />

Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische<br />

Oberlausitz und der Evangelischen Landeskirche<br />

Anhalts.<br />

Kontakt<br />

Berliner Missionswerk<br />

Georgenkirchstraße 69 / 70<br />

10249 Berlin<br />

E-Mail: redaktion@berliner-missionswerk.de<br />

Telefon: 030/24344-168<br />

Spendenkonto<br />

Berliner Missionswerk<br />

Evangelische Bank<br />

BIC GENODEF1EK1<br />

IBAN DE86 5206 0410 0003 9000 88<br />

Transparenz und Kontrolle<br />

Informationen zur Finanzierung des Berliner<br />

Missionswerkes, sowie zum Umgang mit<br />

Spenden und zur Kontrolle der Projektmittel<br />

finden Sie online unter → berliner-missionswerk.de/ueber-uns/transparenz<br />

Titel<br />

Im Herzen Europas:<br />

Blick auf die Oder<br />

mit der Doppelstadt<br />

Frankfurt/<br />

Słubice. Hier finden<br />

von 7. bis 9. Juni die Christlichen Begegnungstage<br />

<strong>2024</strong> statt: »Nichts kann uns trennen«.<br />

(Foto: pixabay)<br />

HABEN SIE ANREGUNGEN,<br />

KRITIK ODER THEMEN<br />

WÜNSCHE?<br />

Schreiben Sie uns per E-Mail oder<br />

Brief an<br />

redaktion@berliner-missionswerk.de<br />

Berliner Missionswerk<br />

Redaktion <strong>WeltBlick</strong><br />

Georgenkirchstraße 69/70<br />

10249 Berlin<br />

WIR FREUEN UNS AUF IHRE<br />

ZUSCHRIFT!<br />

Für Sie immer aktuell!<br />

Gerne informieren wir Sie jederzeit aktuell. Besuchen Sie unsere Webseiten<br />

→ www.berliner-missionswerk.de<br />

→ www.talitha-kumi.de<br />

Oder bestellen Sie unseren E-Mail-Newsletter.<br />

Schreiben Sie einfach eine E-Mail mit dem Betreff »Newsletter« an<br />

redaktion@berliner-missionswerk.de<br />

Bildnachweis<br />

S. 6 mofles/iStock; S. 8/9 CBT; S. 16 Gerd Herzog; S. 17 iStock/Adrian Catalin Lazar/iStock; S. 18<br />

Lijudmila Melnitschenko; S. 19 bbsferrari/iStock; S. 30 Konstatin Börner; S. 31 EKBO (Stäblein),<br />

Uwe Kloessing (Woidke), EKD (Schürer-Behrmann); S. 22 li. und unten Gerd Herzog, re. iThemba<br />

Labantu; S. 23 oben Diocese of London, unten li. Gerd Herzog, unten re. Privat; S. 24–28 Barbara<br />

Neubert; S. 31–33 Gerd Herzog; S. 36 Evangelische Kirche A.B. in Rumänien.<br />

Dieses Druckerzeugnis ist mit dem<br />

Blauen Engel ausgezeichnet.

Editorial<br />

Liebe Leserinnen,<br />

liebe Leser,<br />

»Nichts kann uns trennen!« Ein starker Slogan für die Christlichen Begegnungstage,<br />

die im Juni in Frankfurt (Oder) und Słubice stattfinden werden. Und die<br />

gerade in diesen schwierigen Zeiten ein wichtiges Zeichen setzen wollen: Nichts<br />

kann uns trennen im Herzen Europas! Kein Krieg, keine militärische Bedrohung.<br />

Und auch nicht der Blick zurück auf die gemeinsame Geschichte, die über lange<br />

Phasen hinweg von Gewalt und Misstrauen geprägt war.<br />

»Die schwierige Vergangenheit hatte Barrieren errichtet«, sagt Waldemar Pytel,<br />

Bischof der Diözese Breslau/Wrocław der Evangelisch-Augsburgischen Kirche in<br />

Polen. Aber Ressentiments auf beiden Seiten seien abgebaut, Unrecht aufgearbeitet<br />

worden. »Heute machen wir uns gemeinsam stark für gegenseitiges Verständnis,<br />

für Toleranz, Respekt und Harmonie.«<br />

Auch Generalsuperintendentin Theresa Rinecker blickt in ihrem Beitrag zurück<br />

auf Jahrzehnte, »in die vielfältige Konflikte, Krieg, Vertreibung und Flucht eingeschrieben«<br />

waren. Doch: »Längst verbindet uns eine gelebte und gestaltete Versöhnungsgeschichte,<br />

die Verantwortung für die Nachbarschaft und das gemeinsame<br />

europäische Haus wahrnimmt.«<br />

Ob Tschechien, Rumänien, Polen oder Wolga – unsere Partnerkirchen in Ostmitteleuropa<br />

engagieren sich vielfältig – und betätigen sich bewusst als Brückenbauerinnen:<br />

durch soziale Projekte, kulturellen Austausch und lebendigen Dialog.<br />

Bei den Christlichen Begegnungstagen wollen sie ihr Engagement vorstellen.<br />

Kreativ, fröhlich, bunt.<br />

So soll die Veranstaltung ein Fest der Hoffnung und des Glaubens werden. Theresa<br />

Rinecker: »Ein Zeichen für Toleranz und Weltoffenheit in Europa, für Gemeinsinn<br />

und ganz besonders natürlich für den Frieden – heute mehr denn je.«<br />

Jutta Klimmt<br />

leitet das Öffentlichkeitsreferat<br />

des Berliner Missionswerkes.<br />

Herzliche Einladung also nach Frankfurt (Oder) und Słubice!<br />

Ihre<br />

Editorial<br />

3

Inhalt<br />

6<br />

Bischof Pytel<br />

Nichts kann uns trennen<br />

2 Impressum<br />

3 Editorial<br />

4 Inhalt<br />

6 Meditation: Nichts kann uns trennen<br />

Von Bischof Waldemar Pytel<br />

BEGEGNUNGEN IM HERZEN EUROPAS<br />

24<br />

10 Grundsätzliches<br />

Brücken der Verständigung<br />

Begegnung in der Grenzregion<br />

12 CBT24<br />

Strahlkraft<br />

Fröhlichkeit, Gemeinschaft, Begegnung<br />

14 Partnerkirchen<br />

Osteuropa ist ganz nah<br />

Gemeinsam für Frieden und Solidarität<br />

Kuba<br />

Hoffnung säen, der Wut Raum geben<br />

20 BibelSeite<br />

Wer anderen nicht begegnet,<br />

kann nichts von ihnen lernen<br />

Mit dem Direktor in der Bibel geblättert<br />

21 CBT24<br />

Warum wir uns auf die<br />

Begegnungstage freuen<br />

Frank Schürer-Behrmann, Christian<br />

Stäblein, Dietmar Woidke<br />

22 KurzForm<br />

24 WeltReise<br />

Hoffnung säen und der Wut Raum geben<br />

4 <strong>WeltBlick</strong> 1/<strong>2024</strong>

12<br />

Strahlkraft<br />

Christliche Begegnungstage <strong>2024</strong><br />

17<br />

Partnerkirchen<br />

Osteuropa ist ganz nah<br />

30<br />

Jubiläum<br />

Bénédicte Savoy fordert Transparenz<br />

30 Jubiläum<br />

Radikale Transparenz<br />

32 Menschen mit Mission<br />

34 Leserbriefe<br />

36 Spenden und Helfen<br />

Inhaltsverzeichnis<br />

5

Meditation<br />

NICHTS<br />

»Und Jesus ging aus dem Tempel fort und seine Jünger traten<br />

zu ihm und zeigten ihm die Gebäude des Tempels. Er aber<br />

antwortete und sprach zu ihnen: Seht ihr nicht das alles?<br />

Wahrlich, ich sage euch: Es wird hier nicht ein Stein auf dem<br />

andern bleiben, der nicht zerbrochen werde.«<br />

Matthäus 24,1–2<br />

scheidung näher brachte – diesen Mann muss man beseitigen.<br />

Einige Zeit vergeht ... und der Tempel wird zerstört.<br />

Lassen Sie uns das Datum ändern. Lassen Sie uns nur siebenunddreißig<br />

Jahre zurückgehen. Während seines Besuchs in<br />

West-Berlin appelliert Präsident Ronald Reagan an den sowjetikann<br />

uns trennen<br />

VON BISCHOF WALDEMAR PYTEL<br />

Lassen Sie uns in der Zeit zweitausend Jahre zurückgehen.<br />

Natürlich wurde eine Welle der Kritik ausgelöst. Viele Menschen<br />

schüttelten ungläubig den Kopf: »Das wird niemals<br />

passieren.« Die Emotionen kochten hoch, und den Gegnern des<br />

Heilands wurde ein weiterer Vorwand geliefert, der sie einer Ent-<br />

6 <strong>WeltBlick</strong> 1/<strong>2024</strong>

schen Führer Michail Gorbatschow: »Wenn Sie Frieden wollen<br />

... kommen Sie zu diesem Tor und reißen Sie diese Mauer<br />

nieder«. Einige schütteln wahrscheinlich wieder ungläubig den<br />

Kopf. »Das wird niemals geschehen. Es ist unmöglich.« In Polen<br />

springt Lech Walesa über die Mauer der Werft, es finden die<br />

ersten halbwegs freien Wahlen statt und der Zerfall des kommunistischen<br />

Systems in Europa beginnt. Schließlich fällt vor<br />

genau fünfunddreißig Jahren die Berliner Mauer.<br />

Lassen Sie uns noch einmal in der Zeit zurückspringen. Es<br />

ist 1945 – der Zweite Weltkrieg ist zu Ende. Worte des Hasses<br />

kommen aus vielen Mündern. Wieder das Kopfschütteln. »Wir<br />

werden uns nie mit Deutschen versöhnen. Es gibt zu viele Ressentiments<br />

in uns. Es ist nicht möglich.« Jahre sind vergangen.<br />

Die beiden geteilten Länder und Völker nähern sich allmählich<br />

an. Es gibt Entschuldigungen und Worte der Vergebung. Es<br />

kommt zum Nachdenken über das Böse einer vergangenen Zeit<br />

und zu aufrichtigen Erklärungen beider Seiten: »Nie wieder«.<br />

Vor fünfunddreißig Jahren wurde ein Symbol für die Versöhnung<br />

errichtet – Deutsche und Polen stehen bei der Versöhnungsmesse<br />

in Kreisau/Krzyżowa Seite an Seite. Acht Jahre<br />

später unterzeichnen die damalige Evangelische Kirche schlesische<br />

Oberlausitz und die Diözese Breslau/Wrocław der Evangelisch-Augsburgischen<br />

Kirche in Polen einen Partnerschaftsvertrag.<br />

Diese Zeitreise durch wichtige Jahrestage für unsere Völker<br />

zeigt uns eindringlich, dass bestimmte Dinge fallen müssen,<br />

damit etwas Neues entstehen kann. Der Tempel fällt und Christus<br />

verspricht, ihn in drei Tagen wieder aufzubauen. Die Berliner<br />

Mauer wird niedergerissen, und so beginnt sich eine zuvor<br />

in zwei Hälften geteilte Nation langsam zu vereinen. Mit der<br />

Zeit werden weitere Barrieren zerstört, die durch unsere<br />

gemeinsame schwierige Vergangenheit errichtet wurden, und<br />

auf ihren Trümmern sprießen gegenseitiges Verständnis, Toleranz,<br />

Respekt und Harmonie. Manche Dinge müssen fallen,<br />

damit etwas Neues entstehen kann.<br />

Heute können wir sehen, wie viel Gutes unsere Partnerschaft<br />

bewirkt hat. Der Blick ist fast symbolisch. Aus den bröckelnden<br />

Ziegeln gegenseitiger Ressentiments und der Aufarbeitung<br />

von Unrecht, die uns vorher in einer Mauer trennten,<br />

haben wir einen Tempel gegenseitiger Herzlichkeit, Zusammenarbeit<br />

und Respekt gebaut. Durch den Zusammenschluss<br />

ist eine starke Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische<br />

Oberlausitz entstanden, die die Partnerschaft nicht nur<br />

übernommen, sondern weiterentwickelt hat, sodass wir eine<br />

grenzüberschreitende Verbindung aufgebaut haben, die es uns<br />

ermöglicht, unsere Beziehungen weiter zu stärken und neue,<br />

inspirierende Initiativen zu starten. Eine davon sind die zweifellos<br />

die Christlichen Begegnungstage (CBT) in Frankfurt<br />

(Oder) und Słubice. Wir sind dankbar, dass wir als kleine Kirche<br />

dieses Ereignis gemeinsam gestalten können. Inmitten einer<br />

schwierigen Realität – Unruhen – wollen wir ein starkes Zeichen<br />

setzen, dass uns im Herzen Europas nichts trennen wird. Nichts<br />

wird uns von Gott und voneinander trennen! Wollen wir zu<br />

Friedensstiftern werden in einer Welt, die derzeit an so vielen<br />

Orten von Gewalt, Konflikten und Krieg zerrissen ist?<br />

Nichts kann uns trennen, wir können Pilger des Friedens<br />

werden auf einem Pilgerweg des Vertrauens durch die Länder,<br />

aus denen wir zu den CBT kommen werden. Ich glaube, dass<br />

dieses Treffen Menschen zusammenbringen wird, die sehr<br />

unterschiedlich sind, junge und alte Menschen. Versöhnung<br />

erfordert Dialog und mutige, kreative Gesten. So können wir<br />

denselben Weg einschlagen und den tiefen Wunsch zum Ausdruck<br />

bringen, so verständnisvoll miteinander zu leben, wie<br />

Christus es sich für seine Freunde gewünscht hat. Wir sollten<br />

nicht nur aufeinander schauen, sondern auch auf Osteuropa,<br />

das unsere geistige und materielle Unterstützung braucht.<br />

Ein afrikanisches Sprichwort besagt: »Eine lange Reise<br />

erscheint kurz, wenn wir sie gemeinsam gehen«. Während der<br />

großen Wildtierwanderung zwischen der Serengeti und der<br />

Masai Mara sind die Kälber auf die Kraft der Erwachsenen<br />

angewiesen, um den Fluss zu überqueren und ans Ufer zu<br />

gelangen. Auch wir brauchen manchmal jemanden, der uns<br />

trägt. Und wenn wir uns gemeinsam den Herausforderungen<br />

stellen, können wir die Schönheit erkennen, die uns hilft, den<br />

Funken zu sehen, der den CBT-Leitgedanken »Nichts kann uns<br />

trennen« nicht zu einer leeren Plattitüde werden lässt, sondern<br />

es uns ermöglicht, die Gegenwart Christi zu entdecken und<br />

wieder zu verstehen, dass er immer bei uns ist und wir beieinander.<br />

Genau deshalb sind die bevorstehende Christlichen Begegnungstage<br />

in Frankfurt (Oder) und Słubice eine Gelegenheit für<br />

uns, Zeugnis zu geben – nichts kann uns trennen von der Liebe<br />

Gottes, von der Kirche und dem Glauben an Jesus als Erlöser oder<br />

von unseren Völkern Mittel- und Osteuropas, die miteinander versöhnt<br />

sind und ein freudiges Zeugnis als Kinder Gottes ablegen.<br />

Jesus hat sein Leben hingegeben, gerade damit wir den<br />

Geschmack des Lebens genießen können. Damit wir das Leben<br />

feiern können. Das ist es, was wir in Frankfurt (Oder) und<br />

Słubice tun wollen. /<br />

Waldemar Pytel<br />

ist seit 2014 Bischof der Diözese Breslau/Wrocław der Evangelisch-<br />

Augsburgischen Kirche in Polen.<br />

Meditation<br />

7

TitelThema<br />

8 <strong>WeltBlick</strong> 1/<strong>2024</strong>

Inspiration und Glaube, Gemeinschaft<br />

und Spiritualität:<br />

Vom 7. bis 9. Juni <strong>2024</strong> laden<br />

die EKBO und die Evangelisch-<br />

Augsburgische Kirche in Polen<br />

gemeinsam zum großen ostmitteleuropäischen<br />

Kirchentag:<br />

»Nichts kann uns trennen«<br />

CBT24:<br />

Begegnungen an<br />

der Oderbrücke<br />

BEGEGNUNG im Herzen Europas<br />

9

BRÜCKEN<br />

der Verständigung<br />

Christliche Begegnungstage in der Grenzregion<br />

zwischen Polen und Deutschland<br />

Wir leben an Oder und Neiße davon, dass die Flüsse nicht als<br />

trennende Grenze gesehen werden, sondern als lebendige<br />

Ströme unserer Verbundenheit. Gerade in dieser herausfordernden<br />

Zeit!<br />

TEXT: THERESA RINECKER<br />

Das Berliner Missionswerk stärkt und begleitet Begegnungen<br />

und Partnerschaften weltweit, damit Menschen aus<br />

verschiedenen Kirchen, Kulturen und Kontinenten einander<br />

wahrnehmen, voneinander lernen und miteinander ihre<br />

Erfahrungen und Gestaltungsideen teilen.<br />

Gemeinsam mit seinen Partnerkirchen steht das Berliner<br />

Missionswerk für ein lebendiges Zeugnis des Glaubens in der<br />

Welt. Diese oft langjährigen Partnerschaften sind geprägt von<br />

gegenseitigem Respekt, Vertrauen und dem gemeinsamen Ziel,<br />

auch vor Ort und ganz konkret die Lebensqualität von Menschen<br />

zu verbessern. Sie spiegeln das Interesse an geografischer<br />

und kultureller Vielfalt wider. Und zeigen so das gemeinsame<br />

Engagement der Trägerkirchen des Berliner<br />

Missionswerkes und der Partnerkirchen für Frieden, Gerechtigkeit<br />

und sozialen Wandel in der Welt.<br />

Dabei spielen die Beziehungen zu unseren östlichen Partnern<br />

in Europa, insbesondere zur Diözese Breslau/Wrocław der<br />

Evangelisch-Augsburgischen Kirche in Polen (EAKiP), eine<br />

besondere Rolle. Sie gehen zurück auf die aktive Partnerschaftsarbeit<br />

zwischen der vormaligen Kirche der schlesischen Oberlausitz<br />

und den brandenburgischen Kirchenkreisen an der<br />

Oder mit den polnischen Nachbarn.<br />

Die lange bewegende Geschichte, in die vielfältige Konflikte,<br />

Krieg, Vertreibung und Flucht eingeschrieben sind, ist<br />

nicht länger trennend. Längst verbindet uns eine seit Jahrzehnten<br />

gelebte und gestaltete Versöhnungsgeschichte, die Verantwortung<br />

für die Nachbarschaft und das gemeinsame europäische<br />

Haus wahrnimmt.<br />

Wir leben an Oder und Neiße davon, dass die Flüsse nicht<br />

als trennende Grenze gesehen werden, sondern als der lebendige<br />

Strom unserer Verbundenheit. Gerade in dieser Zeit, in der<br />

wir vor vielfältigen Herausforderungen stehen, ist es für uns in<br />

der Mitte Europas lebensnotwendig, uns miteinander verbunden<br />

zu wissen. Dem verheerenden Angriffskrieg in der Ukraine<br />

wollen wir mit der uns anvertrauten Friedensbotschaft unser<br />

klares Glaubenszeugnis entgegensetzen.<br />

So bin ich überaus dankbar, dass viele Menschen diese Partnerschaft<br />

aktiv und freundschaftlich gestalten und in engem<br />

Austausch stehen. Wir treffen uns regelmäßig zu Gesprächen<br />

und zur Konsultation und besuchen einander zu festlichen<br />

Anlässen. Zuletzt zum 500. Jubiläum der Reformation in Wroclaw/Breslau.<br />

So feiern wir miteinander und lernen voneinander<br />

in den verschiedensten Bereichen – vom Ehrenamt bis zu<br />

Finanzierungsmodellen. Als Kirche im strukturellen und gesellschaftlichen<br />

Umbruch sehen wir als EKBO staunend, wie die<br />

Minderheitskirche in Polen kraftvoll und attraktiv evangelische<br />

Stimme und Botschaft ist.<br />

Zum grenzüberschreitenden Austausch gehören auch vielfältige<br />

ökumenische Kontakte und Veranstaltungen. So verbindet<br />

uns der mittlerweile 8. Ökumenische Pilgerweg für Klimagerechtigkeit,<br />

der im August <strong>2024</strong> in Gniezno/Gnesen beginnen<br />

und nach 21 Stationen Mitte Oktober in Berlin eintreffen wird.<br />

Betend und pilgernd setzen sich katholische und evangelische<br />

Geschwister gemeinsam für die Bewahrung der Schöpfung und<br />

für den Frieden ein. Dieses gemeinsame Handeln leuchtet wie<br />

ein Hoffnungsschimmer inmitten der Spaltungsideen und fins-<br />

10 <strong>WeltBlick</strong> 1/<strong>2024</strong>

teren Bestrebungen nationaler Abgrenzung, die auch in Europa<br />

zunehmen.<br />

Unmittelbar bevor stehen die Christlichen Begegnungstage<br />

vom 7. bis 9. Juni in Frankfurt (Oder)/Słubice. Sie werden von<br />

der EKBO gemeinsam mit der EAKiP vorbereitet und zeigen die<br />

tiefe Verbundenheit und das lebendige Interesse zwischen<br />

unseren beiden Kirchen.<br />

Diese Begegnungstage, die seit vielen Jahren Menschen<br />

unterschiedlicher protestantischer Glaubensrichtungen und<br />

Hintergründe aus Mittel- und Osteuropa zusammenbringen,<br />

haben sich zu einem Symbol der Einheit und des gegenseitigen<br />

Respekts entwickelt. In einer Welt, die von politischen Spannungen<br />

und kulturellen Unterschieden geprägt ist, bieten sie<br />

einen Raum für Dialog, Austausch und gemeinsames Gebet. Sie<br />

stellen sich Ausgrenzung und Abschottung entgegen und erinnern<br />

daran, dass trotz unserer Unterschiede und historischen<br />

Konflikte die gemeinsamen Werte des Glaubens und der<br />

Menschlichkeit das Potenzial für eine gute Zukunft sind. Inmitten<br />

der aktuellen geopolitischen Spannungen in Osteuropa sind<br />

die Christlichen Begegnungstage aber nicht nur als Plattform<br />

des Dialogs und der Vielsprachigkeit zu sehen, sondern werden<br />

selber zu einer Brücke des Verstehens für gute Wege in die<br />

Zukunft.<br />

Bei den Begegnungstagen wird Raum sein zur vergewissernden<br />

und kritischen Reflexion über gemeinsame Herausforderungen,<br />

vor denen wir in unseren Kirchen und Gesellschaften<br />

stehen. Gemeinsam suchen wir nach Ideen und Lösungen<br />

für die vielfältigen sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen<br />

Probleme. Gegenseitig wollen wir uns ermutigen, über nationale<br />

Interessen hinaus zu denken und gemeinsame Antworten<br />

auf gemeinsame Herausforderungen zu finden.<br />

So sollen die Christlichen Begegnungstage ein Symbol der<br />

Hoffnung und des Glaubens werden. Sie setzen ein Zeichen der<br />

Liebe, des Mitgefühls und der Solidarität. Diese Werte haben<br />

Zukunft, wenn wir uns von ihnen leiten lassen. Wir werden<br />

erleben, wie uns Gespräch und Gebet, Fragen und Hören, Diskutieren<br />

und zusammen Streiten beleben und stärken. Wir sind<br />

auch mit diesem mittel- und osteuropäischen Kirchentag Teil<br />

einer großen europäischen und weltweiten Familie. Und bleiben<br />

dabei: Nichts kann uns trennen. Nichts kann uns trennen<br />

voneinander und von Gott. Brücken der Verständigung sind<br />

Wege in die Zukunft. /<br />

Theresa Rinecker<br />

ist Generalsuperintendentin des Sprengels Görlitz der EKBO. Dialog,<br />

Austausch und Versöhnung über Grenzen hinweg sind ihr ein<br />

besonderes Anliegen.<br />

BEGEGNUNG im Herzen Europas<br />

11

Strahl<br />

KRAFT<br />

Christliche Begegnungstage <strong>2024</strong>:<br />

Fröhlichkeit, Gemeinschaft, Begegnung<br />

Die Christlichen Begegnungstage (CBT) sind ein internationaler Kirchentag<br />

der evangelischen Kirchen Mittel- und Osteuropas, die alle<br />

drei bis vier Jahre stattfinden. Die CBT gehen auf eine Initiative der<br />

damaligen Evangelischen Kirche der schlesischen Oberlausitz zurück,<br />

die 1991 zum ersten Treffen der evangelischen Kirchen Polens und<br />

der damaligen Tschechoslowakei nach Görlitz einlud.<br />

I<br />

m Laufe der Jahre haben sich die Begegnungstage<br />

zu einem Kirchentag evangelischer Kirchen<br />

aus den Ländern Mittel- und Osteuropas<br />

entwickelt. Bisherige Veranstaltungsorte waren Görlitz,<br />

Niesky, Wisła, Český Těšín, Prag, Bratislava,<br />

Dresden, Wrocław und Budapest. Die für 2020<br />

geplanten CBT in Graz mussten wegen der Covid-<br />

Pandemie abgesagt werden. Nun feiern wir die CBT<br />

an der deutsch-polnischen Grenze in der Doppelstadt<br />

Frankfurt (Oder)/Słubice. Zum CBT24 laden<br />

die EKBO und die Evangelisch-Augsburgische Kirche<br />

in Polen gemeinsam ein.<br />

Das bisherige Logo der CBT mit den vier Händen,<br />

die sich zu einem Kreuz falten, wurde durch<br />

ein neues, dynamisches und zeitgemäßes Logo<br />

ersetzt. Diesmal sind es einander zugewandte,<br />

betende Hände, die an Fische erinnern, das Symbol<br />

des Christentums. Die Fische sind einander zugewandt,<br />

die Hände im Gebet vereint. In der Mitte<br />

befindet sich das Kreuz. Im Hintergrund ist das<br />

Symbol der Sonne zu sehen: Wo Gemeinschaft und<br />

Begegnung zusammenkommen, entsteht strahlende<br />

Kraft. Die verschiedenen Farben stehen für die<br />

unterschiedlichen Kulturen und Traditionen der<br />

Kirchen in Mittel- und Osteuropa, die trotz aller<br />

Unterschiede zusammenhalten, gemeinsam beten<br />

und sich begegnen. Sie zeigen auch konkrete Merkmale<br />

der Gemeinschaft der Kirchen: Gelb/Gold<br />

steht für Fröhlichkeit und Religiosität, Braun für<br />

Tradition und Beständigkeit, Grün/Cyan für Offenheit,<br />

Latschenkiefer-Grün für Schwere und Mystik.<br />

»Nichts kann uns trennen«: Das Motto der<br />

CBT24 aus Römer 8 bringt die Botschaft zum Ausdruck,<br />

dass evangelische Christinnen und Christen<br />

in Mittel- und Osteuropa angesichts von Konflikten<br />

zusammenstehen, Solidarität zeigen und sich Spaltungen<br />

und Machtansprüchen widersetzen. Als<br />

gewachsene Gemeinschaft stehen wir mutig zusammen.<br />

Dabei trägt uns die Liebe Gottes, die uns in<br />

Jesus Christus geschenkt ist. Die deutsch-polnische<br />

Freundschaft spiegelt sich in der gemeinsamen Einladung<br />

der EKBO und der lutherischen Kirche in<br />

Polen sowie darin, dass die Begegnungstage an<br />

einem grenzüberschreitenden Ort stattfinden.<br />

An den CBT nehmen Menschen aus den evangelischen<br />

Kirchen Polens, Tschechiens, der Slowakei,<br />

Ungarns, Österreichs, Rumäniens, Sloweniens und<br />

der Ukraine sowie aus Deutschland teil. Aus<br />

12 <strong>WeltBlick</strong> 1/<strong>2024</strong>

POLEN<br />

Evangelisch-Augsburgische Kirche<br />

ca. 61.700 Mitglieder<br />

Evangelisch-Reformierte Kirche in Polen<br />

3.500 Mitglieder<br />

TSCHECHIEN<br />

Deutschland beteiligen sich sechs Landeskirchen:<br />

Neben der gastgebenden EKBO sind die Nordkirche,<br />

die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland<br />

(EKM), die Evangelisch-Lutherische Kirche in Sachsen<br />

(EVKLS) und Bayern (ELKB) sowie die Evangelische<br />

Landeskirche in Württemberg (elk-wue) an der<br />

Programmgestaltung beteiligt. Regionale ökumenische<br />

Partner sind ebenfalls beteiligt. Das Programm<br />

wird von Vertreter:innen der Kirchen gemeinsam<br />

vorbereitet und verantwortet. /<br />

Dr. Dr. Vladimir Kmec<br />

hat gemeinsam mit einer kleinen Gruppe die Neugestaltung<br />

des CBT-Logos begleitet. Nach viel Vorbereitungsarbeit<br />

als CBT-Geschäftsführer freut er sich nun auf die<br />

vielen Begegnungen und Events vor Ort.<br />

Evangelische Kirche der Böhmischen Brüder<br />

67.000 Mitglieder<br />

Tschechoslowakische Hussitische Kirche<br />

23.600 Mitglieder<br />

Schlesische Evangelische Kirche A.B.<br />

15.000 Mitglieder<br />

SLOWAKEI<br />

Evangelische Kirche A.B. in der Slowakei<br />

280.000 Mitglieder<br />

Reformierte Christliche Kirche in der Slowakei<br />

90.000 Mitglieder<br />

ÖSTERREICH<br />

Evangelische Kirche A.B.<br />

252.000 Mitglieder<br />

Evangelische Kirche H.B.<br />

12.000 Mitglieder<br />

UNGARN<br />

Reformierte Kirche in Ungarn<br />

2,5 Mil. Mitglieder<br />

Evangelisch-Lutherische Kirche in Ungarn<br />

180.000 Mitglieder<br />

UKRAINE<br />

Reformierte Kirche in Transkarpatien<br />

135.000 Mitglieder<br />

Deutsche Evang.-Luth. Kirche in der Ukraine<br />

1.000 Mitglieder<br />

RUMÄNIEN<br />

Evangelische Kirche A.B. in Rumänien<br />

10.000 Mitglieder<br />

Reformierte Kirche in Rumänien<br />

690.000 Mitglieder<br />

Evangelisch-Lutherische Kirche in Rumänien<br />

30.000 Mitglieder<br />

SLOWENIEN<br />

Reformierte Kirche in Slowenien<br />

200 Mitglieder<br />

Evangelische Kirche A.B. in Slowenien<br />

20.000 Mitglieder<br />

BEGEGNUNG im Herzen Europas<br />

13

Osteuropa ist<br />

ganz NAH<br />

Partnerkirchen: Gemeinsam für Frieden und Solidarität<br />

In einer globalisierten Welt, in der kulturelle und<br />

religiöse Vielfalt als Grundlage für Verständnis<br />

und Zusammenarbeit gilt, spielen Partnerschaften<br />

zwischen religiösen Gemeinschaften eine wichtige<br />

Rolle. Das Berliner Missionswerk hat sich als<br />

engagierter Akteur in der Förderung solcher Partnerschaften<br />

etabliert, insbesondere in Richtung<br />

Osteuropa.<br />

TEXT: VLADIMIR KMEC<br />

Partnerschaften sind ein wichtiges Instrument<br />

für den grenzüberschreitenden Dialog, für die<br />

Förderung von Frieden und Solidarität. Sie<br />

tragen zu einem friedlichen Miteinander in einer<br />

gemeinsamen Region bei.<br />

Partnerschaftsarbeit ist Beziehungsarbeit. Kirchengemeinden<br />

und Kirchenkreise der EKBO pflegen<br />

aktive partnerschaftliche Beziehungen zu Kirchengemeinden<br />

in fast allen Ländern Mittel- und<br />

Osteuropas. Einige Partnerschaften sind offiziell<br />

und seit langem etabliert und leben von regelmäßigem<br />

Austausch. Andere bestehen aus guten Kontakten,<br />

die einzelne Personen initiierten, oder von sporadischen<br />

Besuchen.<br />

Auf der landeskirchlichen Ebene haben sich vier<br />

offizielle Partnerschaften entwickelt, die das Berliner<br />

Missionswerk pflegt: zur Diözese Breslau der<br />

Evangelisch-Augsburgischen Kirche in Polen, zur<br />

Evangelischen Kirche der Böhmischen Brüder, zur<br />

Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien und zu<br />

Propsteien der Evangelisch-Lutherischen Kirche<br />

Europäisches Russland an der Unteren Wolga.<br />

Zusätzlich pflegt die EKBO gute Beziehungen zu<br />

katholischen Bistümern auf der polnischen Seite der<br />

Grenze, die durch die ökumenischen Konsultationen<br />

der Bischöfe und Bischöfinnen an der Oder und<br />

Neiße entstanden sind.<br />

Die Partnerschaften sind zwar relativ jung; die<br />

Partnerkirchen blicken ihrerseits jedoch auf eine<br />

lange Geschichte zurück. Auch wenn wir unsere östlichen<br />

Nachbarländer oft als religiös und kulturell<br />

homogen ansehen, ist das religiöse Leben in Mittelund<br />

Osteuropa schon seit Jahrhunderten von Pluralismus<br />

geprägt. Durch ihre religiöse, pädagogische,<br />

kulturelle und diakonische Arbeit nehmen diese<br />

protestantischen Kirchen in Mittel- und Osteuropa<br />

aktiv am gesellschaftlichen Leben teil. Die Beteiligungsgemeinschaft,<br />

das Ehrenamt und die Gastfreundschaft<br />

sind wichtige Grundsteine dieser enormen<br />

Leistung der kleinen Minderheitskirchen.<br />

14 <strong>WeltBlick</strong> 1/<strong>2024</strong>

Hier erfahren Sie mehr:<br />

→ christlichebegegnungstage.de<br />

Von den Diasporakirchen und ihrer Minderheitserfahrung<br />

können wir viel lernen; denn die Kirchen<br />

stehen vor ähnlichen Herausforderungen wie<br />

wir in Deutschland. Osteuropa ist uns näher, als es<br />

manchmal scheint.<br />

Die letzten Jahre waren für die Menschen in Mittel-<br />

und Osteuropa eine Zeit vieler Herausforderungen<br />

– politische Umbrüche, Auswanderung, Pandemie<br />

und Finanzkrisen. Es war aber der Krieg in der<br />

Ukraine, der das Leben und den Alltag gravierend<br />

verändert hat.<br />

Die russische Invasion hat weitreichende humanitäre,<br />

ökonomische, politische und soziale Folgen<br />

für ganz Osteuropa. Die Menschen in Osteuropa zeigen<br />

sehr starke Solidarität mit den Menschen in der<br />

Ukraine. Die Kirchen leisten Katastrophenhilfe, sie<br />

bieten Schutz und Unterstützung. Sie haben Aufnahmezentren<br />

an den Grenzübergängen gebaut und<br />

humanitäre Transporte in die Ukraine organisiert.<br />

Bis heute verteilen sie Lebensmittel, Wasser, Medikamente,<br />

Decken, Schlafsäcke und Hygiene-Artikel.<br />

Geflüchtete werden medizinisch und seelsorgerisch<br />

betreut. Gemeinderäume wurden zu Aufnahmezentren<br />

und Unterkünften umgebaut; Gemeindemitglieder<br />

haben Geflüchtete in ihren Häusern untergebracht.<br />

Diese Herausforderungen werden noch lange<br />

bestehen bleiben. Gut, dass wir jetzt bei den Christlichen<br />

Begegnungstagen (CBT) die Chance haben,<br />

uns darüber auszutauschen und gegenseitig zu stärken.<br />

Die Partnerschaften, vor allem die Beziehungen<br />

zu unseren polnischen Partnern, wurden durch die<br />

gemeinsame Vorbereitung der CBT vertieft. Einen<br />

besseren und symbolträchtigeren Ort als den an der<br />

deutsch-polnischen Grenze, in der Doppelstadt<br />

Frankfurt (Oder)/Słubice, konnte man für die CBT<br />

<strong>2024</strong> nicht wählen. In einer Zeit, in der nationalistische<br />

Tendenzen und politische Spannungen auf<br />

dem Vormarsch sind und in der Ukraine ein zerstörerischer<br />

Krieg herrscht, sind Partnerschaften und<br />

ein grenzüberschreitender Kirchentag wie die CBT<br />

ein leuchtendes Beispiel für die Kraft der Zusammenarbeit<br />

über Grenzen hinweg.<br />

Die Kirchen in Mittel- und Osteuropa tragen<br />

eine gemeinsame Verantwortung für den Frieden in<br />

Europa. Indem sie Brücken zwischen verschiedenen<br />

Kulturen und Weltanschauungen bauen, tragen<br />

diese Partnerschaften dazu bei, eine Welt zu schaffen,<br />

die von Respekt, Verständnis, Solidarität und<br />

Frieden geprägt ist. /<br />

Dr. Dr. Vladimir Kmec<br />

ist Osteuropareferent im Berliner Missionswerk. Er betreut die<br />

Partnerschaftsarbeit nach Polen, Tschechien, Rumänien und in die<br />

Wolgaregion. Zugleich ist er Geschäftsführer der Christlichen Begegnungstage<br />

(CBT) <strong>2024</strong>.<br />

BEGEGNUNG im Herzen Europas<br />

15

Unsere Partnerkirchen<br />

in Ostmitteleuropa<br />

In Tschechien, Rumänien, Polen und an der Wolga – die protestantischen<br />

Partnerkirchen in Ostmitteleuropa bewirken Veränderungen.<br />

Durch soziale Projekte, kulturellen Austausch und lebendigen Dialog<br />

bauen sie Brücken, die nachhaltige Verbindungen schaffen.<br />

TEXT: VLADIMIR KMEC<br />

Mit großem Engagement<br />

TSCHECHIEN<br />

Die Evangelische Kirche der Böhmischen Brüder<br />

steht vor enormen Herausforderungen. In einem der<br />

säkularsten Länder der Welt versucht die kleine Kirche,<br />

strukturelle Änderungen voranzutreiben; sie setzt<br />

sich für Minderheiten und für die Demokratie ein und<br />

bietet suchenden Menschen eine religiöse Heimat an.<br />

Hier das Jan Hus-Haus, Sitz der Kirche in Prag.<br />

Die Geschwister aus Tschechien blicken trotz<br />

der Herausforderungen engagiert und positiv in die<br />

Zukunft. Die kleine Kirche, die rund 60.000 Mitglieder<br />

in 240 Gemeinden zählt, pflegt insgesamt 50<br />

Partnerschaften, was ihr Wirken weit über die Grenzen<br />

Tschechiens hinaus bekannt macht.<br />

Beeindruckend sind die Spontanität und das<br />

große ehrenamtliche Engagement der Menschen in<br />

der Kirche. Obwohl Tschechien keine Grenze mit<br />

der Ukraine hat, sind die Auswirkungen des Krieges<br />

in der tschechischen Gesellschaft überall spürbar.<br />

Unsere Partnerkirche bietet geflüchteten Menschen<br />

ganz konkrete Hilfe und Unterstützung an: Sie<br />

kümmert sich um etwa 2000 ukrainische Geflüchtete,<br />

die in Tschechien Schutz gefunden haben. Darüber<br />

hinaus organisiert die Kirche Hilfstransporte in<br />

die Ukraine und unterstützt zwei tschechische<br />

Gemeinden innerhalb der Ukraine.<br />

Die Evangelische Kirche der Böhmischen Brüder<br />

steht exemplarisch für den Geist der Solidarität und<br />

der praktischen Nächstenliebe, der den christlichen<br />

Glauben prägt. In Zeiten globaler Herausforderungen<br />

erweist sich das Wirken der Kirche als Quelle<br />

der Inspiration und der Hoffnung auf eine bessere<br />

Welt.<br />

16 <strong>WeltBlick</strong> 1/<strong>2024</strong>

Diaspora<br />

RUMÄNIEN<br />

Die Evangelische Kirche Augsburgischen Bekenntnisses<br />

in Rumänien ist mit ihrer 500-jährigen lutherischen,<br />

siebenbürgischen, sächsischen und deutschsprachigen<br />

Geschichte und Tradition ein Beispiel<br />

dafür, dass eine kleine Kirche Großes leisten kann.<br />

Mit ihren nur circa 11.000 Mitgliedern zeigt diese<br />

kleine Minderheitskirche, die nach den Abwanderungen<br />

nach der Wende 95 Prozent ihrer Mitglieder<br />

verloren hat, außerordentliches Engagement in allen<br />

Bereichen der Gemeinde- und Kirchenarbeit. Die<br />

Kirche betreibt diakonische Einrichtungen, Schulen,<br />

Ausbildungszentren und sogar ein landeskirchliches<br />

Museum.<br />

Das Zentrum für Evangelische Theologie Ost bietet<br />

unterschiedliche Ausbildungsangebote und<br />

Seminare an. Die Kirche kümmert sich zudem um<br />

rund 160 Kirchenburgen und entwickelt für diese<br />

neue Nutzungsmodelle. Eine wichtige Aufgabe für<br />

die Kirche! Seit 2022 kümmert sich die Kirche auch<br />

um geflüchtete Menschen aus der Ukraine.<br />

Die Geschichte der »Kirche der Siebenbürger<br />

Sachsen« reicht mehr als 850 Jahre zurück. Bereits<br />

im zwölften Jahrhundert ließen sich Siedler aus der<br />

Rhein- und Moselgegend in Siebenbürgen nieder.<br />

Gerufen zur Verteidigung der Grenzen und zur<br />

Erschließung des Landes, gründeten sie Dörfer und<br />

bauten Städte. Die Gotteshäuser waren zugleich<br />

Zufluchtsorte und wurden deshalb immer mehr zu<br />

jenen Kirchenburgen ausgebaut, die heute ein charakteristisches<br />

Merkmal der siebenbürgischen<br />

Landschaft sind. Hier die Kirchenburg von Birthälm.<br />

In ihrem Kernsiedlungsgebiet, dem »Königsboden«,<br />

konnten die Siebenbürger Sachsen wertvolle<br />

Privilegien genießen und sich in weitgehender<br />

Autonomie selbst verwalten. 1550 wurde die lutherische<br />

Kirche offiziell anerkannt. Die Verkündigungssprache<br />

ist seit der Reformation Deutsch (bzw.<br />

Mundart).<br />

Bis zum Ersten Weltkrieg unterstanden alle<br />

deutschsprachigen evangelischen Gemeinden im<br />

heutigen Rumänien, darunter auch in der Hauptstadt<br />

Bukarest, der preußischen kirchlichen Administration.<br />

Erst in den 1920er Jahren hat sich diese<br />

lutherische Diaspora in den Verband der Evangelischen<br />

Kirche Augsburgischen Bekenntnisses in<br />

Rumänien (EKR) integriert.<br />

Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs wanderten<br />

im Jahr 1990 zwei Drittel der evangelischen Gemeindeglieder<br />

nach Deutschland aus. In den darauffolgenden<br />

Jahren dauerte dieser Prozess an.<br />

Die EKR ist heute eine evangelisch-lutherische<br />

konfessionelle und sprachliche Minderheitskirche.<br />

Sie umfasst vornehmlich deutschsprachige evangelische<br />

Christen in Siebenbürgen und in Bukarest.<br />

Bischofssitz ist Sibiu/Hermannstadt; Verkündigungssprache<br />

ist Deutsch.<br />

Das Berliner Missionswerk unterstützt Projekte<br />

in Rumänien, die sich auf Bildung, Gesundheit und<br />

soziale Entwicklung konzentrieren. Durch die<br />

Begegnung von Fachkräften, den Austausch zwischen<br />

Partnergemeinden, die Bereitstellung von<br />

finanziellen Mitteln und den Freiwilligendienst<br />

konnte eine nachhaltige Zusammenarbeit aufgebaut<br />

werden, die bereits zahlreiche positive Veränderungen<br />

in den Gemeinden vor Ort bewirkt hat.<br />

BEGEGNUNG im Herzen Europas<br />

17

In großer Sorge<br />

WOLGA<br />

Die Geschichte der Wolgadeutschen ist auch<br />

eine Geschichte der deutsch-russischen Beziehungen.<br />

Ein Wunder, dass manches die Zeitläufte überstanden<br />

hat – so wie Kirche von Gnadentau/Werchnij<br />

Jeruslan. Seit 2014 besteht eine Partnerschaft<br />

zwischen den Propsteien Saratow und Wolga der<br />

Evangelisch-Lutherischen Kirche im Europäischen<br />

Russland (ELKER) und der EKBO.<br />

Die beiden Propsteien Saratow und Wolgograd<br />

erstrecken sich auf etwa tausend Kilometern entlang<br />

des westlichen Ufers der mittleren und unteren<br />

Wolga. Die meisten Gemeinden liegen westlich des<br />

Stroms. Die Entfernung von Gemeinde zu Gemeinde<br />

beträgt bis zu 300 Kilometern.<br />

Seit vielen Jahren stehen die Gemeinden an der<br />

Wolga vor der Herausforderung, den christlichen<br />

Glauben und ihre lutherische Tradition Mitmenschen<br />

zu vermitteln, die nicht durch ethnisch-familiäre<br />

Beziehungen damit vertraut sind. In den zahlenmäßig<br />

kleinen Gemeinden – viele ihrer<br />

Mitglieder sind nach Deutschland umgesiedelt –<br />

schließt der Gemeindeaufbau auch die Suche nach<br />

diakonischen Initiativen ein.<br />

Der Krieg gegen die Ukraine hat gravierende Auswirkungen<br />

auf die Partnerkirche in Russland. Als eine<br />

kleine Kirche hat die Evangelisch-Lutherische Kirche<br />

Europäisches Russland keinen leichten Stand. Trotzdem<br />

hat sich Erzbischof Dietrich Brauer mutig gegen<br />

den Krieg positioniert – und musste anschließend mit<br />

seiner Familie aus Russland fliehen.<br />

Die Kommunikation zu den Christinnen und<br />

Christen an der Wolga riss damals weitgehend ab –<br />

aus Angst, dass Gespräche abgehört oder Post abgefangen<br />

werden könnte. Trotz dieser schwierigen<br />

Situation versucht das Berliner Missionswerk, Kontakt<br />

zu halten.<br />

18 <strong>WeltBlick</strong> 1/<strong>2024</strong>

Klein, aber mutig<br />

POLEN<br />

Die Evangelisch-Augsburgische Kirche in Polen<br />

ist mit ihren rund 61.000 Mitgliedern eine Minderheitskirche,<br />

die aber sehr aktiv in diakonischen,<br />

sozialen und kulturellen Bereichen ist. Sie ist klein,<br />

aber mutig – auch dank der engagierten Arbeit vieler<br />

Ehrenamtlicher. Davon profitiert auch die Friedenskirche<br />

in Schweidnitz/Świdnica, Weltkulturerbe der<br />

UNESCO (Foto).<br />

Und heute traut sie sich auch, Neues zu wagen!<br />

Im Mai 2022 wurden in Warschau zum ersten Mal<br />

neun Frauen zu Pfarrerinnen ordiniert. Vorausgegangen<br />

war eine Diskussion, die »mit Unterbrechungen<br />

seit 70 Jahren geführt wurde«, wie es in der Einladung<br />

zum Gottesdienst hieß. Zuvor konnten<br />

Frauen in der Kirche seit 1999 als Diakoninnen<br />

arbeiten.<br />

Neben diesem wichtigen Schritt wurde die<br />

Arbeit der Kirche seit Herbst 2021 von der Flüchtlingskrise<br />

geprägt. Zunächst harrten Hunderte<br />

Geflüchtete verzweifelt in den Wäldern an der belarussisch-polnischen<br />

Grenze aus. »Die Situation im<br />

Grenzgebiet zwischen Polen und Belarus wird von<br />

Tag zu Tag schlimmer, je länger der Winter andauert«,<br />

schrieb im Januar 2022 Bischof Ryszard Bogusz,<br />

zugleich Präsident der Diakonie in Polen.<br />

Zahlreiche Menschen in den polnischen Dörfern<br />

in der Grenzregion stellten Kerzen und Leuchter in<br />

ihre Fenster und zeigten damit den Geflüchteten an:<br />

»Hier gibt es Wasser oder etwas Warmes zu essen,<br />

vielleicht sogar eine Waschgelegenheit oder ein sauberes<br />

Bett für ein oder zwei Nächte.« Unterstützt<br />

wurden die Menschen in ihrem Engagement von der<br />

evangelischen Kirche in Polen und von der polnischen<br />

Diakonie.<br />

Verschärft wurde die Situation in Polen im März<br />

2022, als nach dem russischen Angriffskrieg auf die<br />

Ukraine Millionen Geflüchtete aus der Ukraine ins<br />

Land strömten. Diakonie und Gemeinden in Polen<br />

initiierten Hilfezentren und Feldküchen, in denen<br />

die neu Ankommenden eine erste Unterkunft,<br />

Lebensmittel, Matratzen, Decken und Schlafsäcke<br />

erhielten. Seit dem Ausbruch des Krieges steht die<br />

kleine Kirche somit vor einer überwältigenden Aufgabe.<br />

Unterstützt werden die Gemeinden bei ihrer<br />

Flüchtlingshilfe u. a. vom Berliner Missionswerk.<br />

Zu den lebendigen Beziehungen zwischen den Kirchen<br />

in Polen und in Berlin-Brandenburg trägt ein<br />

»Gemeindebegegnungstag« bei, der abwechselnd in<br />

Polen und in Deutschland gefeiert wird. In Frankfurt<br />

(Oder) fand im Oktober 2019 die erste der nunmehr<br />

regelmäßigen ökumenischen Konsultationen der<br />

Bischöfe an Oder und Neiße statt, zu denen seitdem<br />

im zweijährlichen Rhythmus eingeladen wird.<br />

Zudem beweisen zahlreiche Besuche, Austausch-<br />

und Studienreisen in beide Richtungen, wie<br />

aktiv und lebendig die Partnerschaft ist. Die Entscheidung<br />

der polnischen Partnerkirche, die Christlichen<br />

Begegnungstage <strong>2024</strong> gemeinsam mit der<br />

EKBO zu organisieren, hat die Zusammenarbeit zwischen<br />

den beiden Kirchen vertieft. Die Partnerschaft<br />

fußt auf dem Vertrag, der am 16. März 1997 zwischen<br />

der Diözese Breslau/Wroclaw der Evangelisch-Augsburgischen<br />

Kirche in Polen und der Evangelischen<br />

Kirche der schlesischen Oberlausitz unterzeichnet<br />

wurde. Im Zuge der Kirchenfusion übernahm auf<br />

deutscher Seite die EKBO die Partnerschaft. Die<br />

Wurzeln der Evangelisch-Augsburgischen Kirche<br />

reichen bis in die Reformationszeit zurück.<br />

BEGEGNUNG im Herzen Europas<br />

19

BibelSeite<br />

»Wer anderen nicht begegnet,<br />

kann nichts von ihnen lernen«<br />

Mit dem Direktor in der Bibel geblättert<br />

Worauf freuen sie sich am meisten,<br />

wenn Sie an die Christlichen<br />

Begegnungstage denken?<br />

CHRISTOF THEILEMANN: Ich verstehe<br />

unser Ökumenisches Zentrum,<br />

das Berliner Missionswerk, vor<br />

allem als ein Haus, das Begegnung<br />

ermöglicht. Wer anderen nicht<br />

begegnet, kann nichts von ihnen<br />

lernen. Sein/ihr Horizont verengt<br />

sich dann. Das Tolle an den Christlichen Begegnungstagen<br />

ist, dass Sie eine Flut von Begegnungen schaffen werden,<br />

vom Bischof bis zum Gemeindeglied, vom Kirchenmusiker<br />

zur jugendlichen Ehrenamtlichen – und das aus vielen, vielen<br />

Ländern. Die Menschen, die aus den kleineren evangelischen<br />

Kirchen in Osteuropa kommen, brauchen diese<br />

Begegnung so dringend wie wir. Wir können von ihnen viel<br />

lernen. Sie stehen für die Sache Gottes in ganz anderen, oft<br />

schwierigeren Zusammenhängen ein. Sicher können auch<br />

sie uns etwas abschauen. Aber diese Ökumene der Vielfalt,<br />

diese große Familie aus Christinnen und Christen ist das,<br />

was uns aufbaut. Das ist ganz im Sinne dessen, was für Paulus<br />

das entscheidende Kriterium des Lebens in der<br />

Gemeinde oder der Kirche war (vgl. 1. Korinther 10,23f.)<br />

Gelingende Ökumene motiviert!<br />

»Nichts kann uns trennen«: Was sagt die Bibel zu diesem<br />

hohen Anspruch?<br />

CHRISTOF THEILEMANN: In Römer 8,38 betont Paulus, dass<br />

uns nichts von der Liebe Gottes trennen kann. Das Leitmotiv<br />

der Christlichen Begegnungstage stammt selbst aus der<br />

Bibel. Dass uns nichts trennen kann, ist freilich ein hoher<br />

Anspruch. Doch wir müssen uns dabei klar machen, dass<br />

Gott selbst dafür einsteht, dass uns a) nichts von IHM trennen<br />

kann und dass deshalb b) uns als Mitglieder der großen<br />

christlichen Familie nichts voneinander trennen kann. Ja, es<br />

ist wahr: Wir Menschen, eben auch wir Christen, tun anderen<br />

Menschen weh, laden Schuld auf uns. Aber Gott in<br />

20 Christus <strong>WeltBlick</strong> hat sich 1/<strong>2024</strong> siegreich dafür eingesetzt, dass uns nichts<br />

mehr auf das Böse festlegen kann. Es muss so nicht mit der<br />

Menschheit weitergehen. Es muss so nicht bleiben. Deutlich<br />

ist: Wenn man nur auf uns schaut, dann kann man leicht<br />

mutlos werden. Aber wenn wir im Glauben auf Christus blicken,<br />

dann geht es weiter! Eine meiner prägendsten Erfahrungen<br />

als Jugendlicher war im August 1981 die Zentralausschusstagung<br />

des Ökumenischen Rates der Kirchen in<br />

Dresden. Da war ich als Steward dabei. Es war ein befreiendes<br />

Erlebnis, mit Jugendlichen aus den verschiedensten<br />

Ländern zusammen zu arbeiten und zu feiern – inmitten<br />

eines weithin ummauerten Landes. Manche der Kontakte<br />

von damals halten bis heute. Nichts konnte uns trennen.<br />

Die Mauer fiel.<br />

Sie sind selbst in der Grenzregion aufgewachsen, nächst<br />

dem Eisernen Vorhang. Wie war es für Sie, als Deutschland<br />

wiedervereinigt wurde?<br />

CHRISTOF THEILEMANN: Manche Menschen diskutieren<br />

immer noch, ob man es ein Wunder Gottes nennen kann,<br />

dass die Mauer damals fiel. Natürlich ist es immer eine persönliche<br />

Entscheidung, ob man das so sehen will. Ich kann<br />

das. Die Mauer hatte meine Familie über viele Jahre hinweg<br />

getrennt. Im heimatlichen Vogtland wuchs ich elf Kilometer<br />

entfernt von Oberfranken auf. Beim Studium und später<br />

in Berlin war die Mauer an der Gartenstraße 250 Meter entfernt.<br />

Nun könnte ich viel erzählen, wie es damals war. Aber<br />

ich sage es kurz: Es war eine Befreiung! Was ich in Dresden<br />

ansatzweise 1981 erlebt hatte, wurde nun ganz Wirklichkeit.<br />

Und es hat ja im Vogtland, genauer gesagt mit der<br />

Demonstration in Plauen angefangen, bevor in Leipzig und<br />

dann in Berlin der Durchbruch kam. Wir wurden noch einmal<br />

ganz anders freie Menschen. Der Gott, an den wir glauben,<br />

will nicht, dass Menschen getrennt sind: nicht von Ihm,<br />

nicht untereinander. Nicht zuletzt deshalb ist das wichtige<br />

Wort in der Bibel dafür der »Bund«, der Bund Gottes mit<br />

Israel, zu dem wir hinzukommen. Nicht von ungefähr sind<br />

Jesu Gleichnisse für das Reich Gottes oft Hochzeiten oder<br />

gemeinsame Essen… Das Ende der Wege Gottes ist die<br />

Barmherzigkeit, die Menschen zusammenbringt (vgl.<br />

Römer 11). So kennen wir den Gott, der Liebe ist..

STOLZ UND DANKBAR<br />

Die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische<br />

Oberlausitz ist froh und auch ein wenig stolz,<br />

gemeinsam mit der Evangelisch-Augsburgischen Kirche<br />

in Polen Gastgeberin dieses internationalen Kirchentages<br />

im Herzen Europas zu sein. Wir sind dankbar für<br />

unsere starke grenzüberschreitende Verbundenheit.<br />

Ich freue mich auf gemeinsame Veranstaltungen, auf<br />

Gottesdienste, auf buntes, vielfältiges Treiben in Frankfurt<br />

und Słubice. Begegnen. Beten. Debattieren. Tafeln.<br />

Willkommen dazu.<br />

Christsein ist bunt, Glaube ist vielfältig. Das spiegelt<br />

das beeindruckende Programm für die Christlichen<br />

Begegnungstage. Allen, die dieses Programm vorbereitet<br />

haben und allen, die mitwirken, danke ich von Herzen<br />

Wir sprechen unterschiedliche Sprachen – und doch<br />

sind wir eins – in der Sprache des Glaubens und des Herzens.<br />

Eins vor Gott. Nutzen Sie, nutzen wir die Tage, um<br />

uns inspirieren zu lassen, um zu diskutieren und zu feiern.<br />

Ich freue mich auf die Begegnung mit Ihnen!<br />

Bischof Dr. Christian Stäblein<br />

GUTES ZEICHEN<br />

Das Herz des Glaubens liegt in der Begegnung: Wenn<br />

Christinnen und Christen aus vielen verschiedenen Kirchen<br />

und Ländern Europas zusammenkommen, wenn sie<br />

gemeinsam nach Antworten auf die großen Fragen<br />

unserer Zeit suchen, dann ist das ein gutes Zeichen<br />

dafür, wie lebendig die Kirche und der christliche Glauben<br />

sind. Ich freue mich sehr darüber, dass diese besonderen<br />

Begegnungen <strong>2024</strong> in der deutsch-polnischen<br />

Doppelstadt Frankfurt (Oder)/Słubice stattfinden und<br />

bin davon überzeugt, dass es kaum einen besseren Ort<br />

für Begegnung gibt.<br />

Genau hier, in diesen beiden Städten, sehen wir, wie<br />

wichtig der Austausch über Grenzen hinweg ist, wie<br />

wichtig es ist, die Dinge zu überwinden, die uns trennen.<br />

Nirgendwo sonst sind sich Polen und Deutschland so<br />

nahe. Und im Land Brandenburg haben die freundschaftlichen<br />

Beziehungen zu unseren polnischen Nachbarinnen<br />

und Nachbarn sogar Verfassungsrang. Ich bin<br />

sehr dankbar, wenn so von den Christlichen Begegnungstagen<br />

ein Zeichen ausgeht für Toleranz und Weltoffenheit<br />

in Europa, für Gemeinsinn und ganz besonders<br />

natürlich für den Frieden – heute mehr denn je.<br />

Ich freue mich sehr über alle Gäste, die die Begegnungstage<br />

besuchen und wünsche allen Teilnehmerinnen<br />

und Teilnehmern viel Freude, viele gute Gespräche<br />

und vor allem spannende Begegnungen!«<br />

Ministerpräsident Dr. Dietmar Woidke,<br />

Schirmherr der CBT <strong>2024</strong><br />

ZEIGEN, WIE SCHÖN ES IST<br />

Die europäische Doppelstadt Frankfurt (Oder)/Słubice ist<br />

viel schöner als ihr Ruf. Bei den Christlichen Begegnungstagen<br />

wollen wir das zeigen! Im Kleistforum von 2001 gibt es<br />

Kinder- und Jugendveranstaltungen, inhaltliche Podien und<br />

Ausstellungen. In der fünfschiffigen Marienkirche singen verschiedenste<br />

Chöre. Ihre Schwester, die Friedenskirche von<br />

1230, lädt zum Technogottesdienst ein. Im Audimax der<br />

Europa-Universität Viadrina diskutieren Bischöfe und Politiker:innen.<br />

Im Collegium Polonicum an der Stadtbrücke wird<br />

die deutsch-polnische Freundschaft gefeiert. Und im Lennépark,<br />

auf den Plätzen, in der Uni-Mensa, an der Oderpromenade<br />

und auf der Oderinsel Ziegenwerder gibt es Essen und<br />

Begegnung. Bestimmt scheint die Sonne. Ich wünschte, die<br />

Tage dauerten mindestens eine Woche – dann könnten alle<br />

noch besser sehen, wie schön es in der Mitte Europas ist, und<br />

welche Kraft in den protestantischen Kirchen steckt!<br />

Superintendent Frank Schürer-Behrmann,<br />

Kirchenkreis Oderland-Spree<br />

BEGEGNUNG im Herzen Europas<br />

21

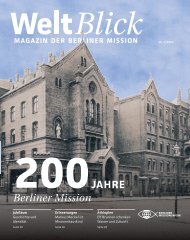

KurzForm<br />

ITHEMBA LABANTU<br />

EPIPHANIAS<br />

Ein großes Dankeschön<br />

Aus Kapstadt, via Facebook: »Wir senden<br />

ein großes Dankeschön an das Berliner<br />

Missionswerk für eine neue Tiefkühltruhe<br />

für unsere Suppenküche, einen neuen<br />

5000l Wassertank und 50 Bäume für unseren<br />

Sportplatz. Wir sind sehr dankbar für Eure kontinuierliche<br />

Unterstützung!« Diesen Dank geben wir gerne an alle<br />

weiter, die uns dabei helfen, iThemba Labantu zu helfen!<br />

Start ins<br />

Jubiläumsjahr <strong>2024</strong><br />

Mit Gottesdienst und Empfang zu Epiphanias<br />

sind Berliner Missionswerk und Gossner<br />

Mission am 6. Januar ins neue Jahr gestartet. Im<br />

Großen Saal des Berliner Rathauses würdigte<br />

Bischof Dr. Christian Stäblein – als Vorsitzender<br />

des Missionsrates – zunächst die Arbeit<br />

des Werkes im vergangenen Jahr. Und lenkte<br />

anschließend den Blick auf <strong>2024</strong>: »Ein ganz besonderes<br />

Jubiläumsjahr ist gestartet: 200 Jahre<br />

Berliner Mission!«.<br />

Mehr Information:<br />

→ berliner-missionswerk.de/aktuelles/meldung/<br />

epiphanias-start-ins-jubilaeumsjahr-<strong>2024</strong><br />

→ berliner-missionswerk.de/ueber-uns/<br />

200-jahre-berliner-mission<br />

Mehr Information:<br />

→ berliner-missionswerk.de/projekte-spenden/afrika/suedafrika-<br />

ithemba-labantu<br />

TALITHA KUMI<br />

Matthias Wolf blickt zurück<br />

Im Mai wird Matthias Wolf Talitha Kumi nach<br />

sechs Jahren als Schulleiter verlassen. Jetzt<br />

hat er zurückgeblickt – auf die Arbeit in einem<br />

schwierigen Spannungsfeld, auf langwierige<br />

Baumaßnahmen – und auf große Erfolge.<br />

»Der Blick von der auf einem Hügel gelegenen<br />

Schule ins weite Land hat mir immer gut<br />

getan«.<br />

Mehr Information:<br />

→ berliner-missionswerk.de/aktuelles/meldung/schulleiter-matthiaswolf-blickt-zurueck<br />

22 <strong>WeltBlick</strong> 1/<strong>2024</strong>

LONDON<br />

Hochgeschätzt<br />

Bischof Dr. Christian Stäblein wurde am 21. Januar <strong>2024</strong> in<br />

einem feierlichen Gottesdienst als Ehrenprediger (»Honorary<br />

Canon«) der Diözese London eingeführt – und hat von nun<br />

an das Recht, in der Kathedrale St Paul‘s zu predigen. »Der<br />

Empfang war außerordentlich herzlich«, so Direktor Dr. Christof<br />

Theilemann, der Bischof Stäblein nach London begleitete, »die<br />

Gastgeber in London haben hohen Respekt vor unserer Kirche«.<br />

Das Berliner Missionswerk betreut die – seit 1999 vertraglich<br />

vereinbarte – Partnerschaft der beiden Kirchen.<br />

Mehr Information:<br />

→ berliner-missionswerk.de/aktuelles/meldung/<br />

london-partnerkirche-ehrt-bischof-staeblein<br />

TEAMGEIST<br />

SÜDAFRIKA<br />

Sechs Kolleg:innen beim<br />

Firmenlauf<br />

Strahlende Gesichter vor dem Start, freudige<br />

Momente nach der Ziellinie. Sechs Kolleg:innen<br />

haben in diesem Jahr am 22. Berliner<br />

Firmenlauf teilgenommen – 5,5 Kilometer<br />

Teamleistung rund um den Berliner Tiergarten!<br />

Mehr Fotos:<br />

→ facebook.com/BerlinerMissionswerk<br />

Außenministerinnen regten Austausch an<br />

Die Initiative für die Tagung ging von den Außenministerinnen Naledi<br />

Pandor und Annalena Baerbock aus, während die Organisation in den<br />

Händen von Afrikareferent Dr. Martin Frank und dem deutschen Kulturattaché<br />

von Jesko von Samson lag. Im Mittelpunkt standen der Einfluss<br />

deutscher Missionare in Südafrika und die Erleichterung des digitalen<br />

Zugriffs auf relevante Quellen und Archive. Zu diesem Anlass kamen<br />

Kirchenführer:innen, Historiker:innen sowie Regierungsvertreter:innen<br />

aus Deutschland und Südafrika am 12. März in Pretoria zusammen.<br />

Mehr Information:<br />

→ berliner-missionswerk.de/aktuelles/meldung/suedafrikaaussenministerinnen-regen-austausch-an<br />

KurzForm<br />

23

WeltReise<br />

KUBA.<br />

Sie wollen gehen<br />

– und sie wollen bleib<br />

24 <strong>WeltBlick</strong> 1/<strong>2024</strong>

Auf der Suche nach dem Sehnsuchtsort?<br />

Junge Kubanerinnen<br />

auf der Plaza Vieja in der Altstadt<br />

Havannas.<br />

en<br />

Im März hat Barbara Neubert Kuba<br />

besucht, zum ersten Mal als Referentin<br />

des Berliner Missionswerkes. Sie kennt<br />

Kuba, kennt die Situation, die schon<br />

lange nicht gut ist. Aber jetzt ist alles<br />

viel schwieriger geworden. Ein Land in<br />

der Dauerkrise. Barbara Neubert hat<br />

mit Menschen gesprochen, die sich fortwährend<br />

von Freunden und Verwandten<br />

verabschieden müssen. Sie hat Menschen<br />

erlebt, die nicht wissen, wie es weitergeht.<br />

Und sie hat Menschen erlebt, die<br />

trotz allem die Hoffnung nicht aufgeben.<br />

TEXT UND FOTOS: BARBARA NEUBERT<br />

Am Sonntag flossen Tränen. Einer der Teamer<br />

feierte seinen letzten Gottesdienst in seiner<br />

Heimat. Da standen sie nun: seine Freundin,<br />

die Freunde aus der Gemeinde, die Pfarrerin. Sie<br />

sangen für ihn, beteten für ihn. Er hatte endlich ein<br />

Visum bekommen, um zu seiner Mutter zu ziehen,<br />

die seit Jahren in den USA lebt. Er wollte gehen, und<br />

er wollte bleiben, das spürten alle in diesem Gottesdienst.<br />

Denn er liebt sein Land, seine Stadt, seine<br />

Gemeinde, seine Freundin. Gleichwohl – er wollte<br />

gehen. Wie so viele, die das Leben auf der Insel<br />

nicht mehr aushalten. Ohne die Unterstützung der<br />

Exilkubaner und -kubanerinnen würde es vielen<br />

Familien auf der Insel noch schlechter gehen, wäre<br />

ihnen ein Leben in Würde kaum möglich. Das weiß<br />

jeder, und das ist bitter. Manche schätzen, dass im<br />

vergangenen Jahr eine halbe Million Menschen das<br />

Land verlassen haben. Das sind sehr viele, in Kuba<br />

leben nur etwa elf Millionen Menschen. »Willst Du<br />

auch gehen?« In jedem Gespräch wird es irgendwann<br />

zum Thema. Ich habe keinen kennengelernt,<br />

der nicht einen nahen Verwandten im Ausland hat.<br />

Dies betrifft auch die Gemeinden. Denn es sind<br />

auch Gemeindemitglieder, die gehen und eine<br />

Lücke hinterlassen. Zugleich werden Gemeinden<br />

immer wichtiger, sie ersetzen Familie, hier begegnen<br />

sich Freunde, hier findet man einen Zufluchts-<br />

WeltReise<br />

25

26 <strong>WeltBlick</strong> 1/<strong>2024</strong>

Linke Seite: Tanzkurs in Placetas,<br />

im Haus der Kultur.<br />

Camajuaní: Der Schein trügt,<br />

die Kirche ist offen.<br />

Die Geschichte der Frau, die<br />

Jesus vor seinem Tod salbt,<br />

dargestellt in der Gemeinde<br />

in Cárdenas: »Was für ein zärtlicher<br />

Moment«, sagt Barbara<br />

Neubert.<br />

Keine Idylle für Touristen, sondern<br />

öffentlicher Nahverkehr:<br />

Taxistand in Placetas.<br />

Rechte Seite: Osterfreude in<br />

Camajuaní nach dem Gottesdienst<br />

bei Sonnenaufgang.<br />

Beeindruckend, wie viele<br />

Sorten Bohnen hier wachsen:<br />

Gemeindegarten in Placetas.<br />

Essen auf Rädern in Cárdenas,<br />

im Regenschauer.<br />

Das Kreuz wird zum Baum des<br />

Lebens: Ostervorbereitungen<br />

in Placetas.<br />

Die Tür zum Gemeindehaus<br />

steht offen – dahinter wird gekocht<br />

und gelacht.<br />

WeltReise<br />

27

WeltReise<br />

ort. In den Kirchengemeinden<br />

treffen sich Menschen, die<br />

gemeinsam Hoffnung suchen,<br />

Hoffnung stärken, Hoffnung<br />

feiern. In der Gemeinde in<br />

Caibarién gibt es Frauen, die<br />

gemeinsam gegen den Brustkrebs<br />

kämpften. Überall ein<br />

schweres Schicksal – in Kuba,<br />

wo gerade die medizinische<br />

Versorgung zusammenbricht,<br />

umso schwerer. Der Pfarrer<br />

findet eine Psychologin, die<br />

die Frauen und ihre Selbsthilfegruppe<br />

begleitet.<br />

Viele Gemeinden und<br />

ökumenischen Zentren geben Essen aus. Manche<br />

Menschen können sich ein warmes Essen nicht<br />

mehr leisten, von ihrer Grundrente oder von ihrem<br />

Gehalt. Die Inflation frisst alles auf. Je nachdem, wie<br />

viele Spenden da sind, wird zwei oder vier Mal in<br />

der Woche gekocht und dann ausgefahren. »Essen<br />

auf Rädern«, auch bei uns in Deutschland weit verbreitet.<br />

Mit dem Unterschied, dass es in Kuba sehr<br />

kompliziert ist, an die Lebensmittel zu kommen. Die<br />

privaten Händler verlangen horrende Preise. In den<br />

Links: Barbara Neubert und<br />

Generalsuperintendent Kristóf<br />

Bálint besuchen eine der vom<br />

Berliner Missionswerk geförderten<br />

Biogas-Anlagen. Die<br />

Kubanerin betreut die Anlage –<br />

und kümmert sich um ihre<br />

Enkelin, deren Eltern ausgewandert<br />

sind.<br />

Rechts: Programmplanung in<br />

Cárdenas: Barbara Neubert mit<br />

dem Pfarrehepaar Sarahí García<br />

Gómez und Alison Infante<br />

sowie dem Kuba-Freiwilligen<br />

des Berliner Missionswerkes,<br />

Georg.<br />

staatlichen Geschäften, in denen man mit Lebensmittelkarte<br />

einkaufen kann, kommen Reis oder Kartoffeln<br />

nur alle paar Wochen an. Und in der Zwischenzeit?<br />

Wenn geliefert wurde, stellt sich mein<br />

Kollege im Ruhestand gleich in die Schlange und<br />

wartet mit den anderen zwei Stunden lang. Er ist<br />

weit über 80 Jahre alt. Was kann da man tun? Wie sät<br />

man Hoffnung?<br />

Was Hoffnung macht, sind die Gemeinden. Egal<br />

wie klein sie sind, immer haben sie die Menschen in<br />

der Nachbarschaft im Blick. Die Türen sind offen,<br />

jeder und jede ist willkommen. Diese Gemeinden<br />

leben Solidarität. Mit ihren Gebeten, ihrem Gesang<br />

und ihrer Herzlichkeit stärken sie die Hoffnung. Und<br />

sie packen an, so wie die Gemeinden in Camjuaní<br />

und Placetas. Sie nutzen ihre Gemeindegärten und<br />

lassen alles wachsen, was die tropische Erde hergibt:<br />

Bananen und Mango, Yukka und Süßkartoffel,<br />

Tomaten und Rote Beete. Die Gemeinden nutzen<br />

jede Gelegenheit, die sich bietet, sie wissen, was die<br />

Menschen brauchen. In Cárdenas wird Seife und<br />

Shampoo hergestellt und verkauft. Shampoo speziell<br />

für krauses schwarzes Haar, »Black Lives Matter«,<br />

auch in der Gemeinde. Eine Gemeinde hat<br />

dafür einen kleinen Laden eröffnet; hier können die<br />

28 <strong>WeltBlick</strong> 1/<strong>2024</strong>

Havanna<br />

Menschen ihr Kunsthandwerk verkaufen, etwas<br />

dazuverdienen.<br />

In einer anderen Gemeinde wird ein Kindergarten<br />

aufgemacht. Er darf nicht Kindergarten heißen,<br />

denn der Staat wacht über sein Bildungsmonopol.<br />

Es gab eine Zeit, da war das wichtig: Nicht der<br />

Reichtum der Eltern sollte über Bildung, Chancen<br />

und Lebensweg der Kinder entscheiden. Jeder nach<br />

seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen.<br />

Heute schafft es der Staat nicht mehr, alle Kinder<br />

von klein auf zu fördern, deshalb hat die<br />

Gemeinde in Guanabacoa eine Kinderbetreuung<br />

organisiert, von montags bis freitags. Die Eltern können<br />

zur Arbeit gehen, die Kinder spielen und lernen<br />

zusammen. »Lasset die Kinder zu mir kommen!« –<br />

die Kirche hat einen Weg dafür gefunden.<br />

Hoffnung säen – und der Wut Raum geben. Der<br />

Wut, dass sich so wenig ändert; der Sorge, wie es in<br />

Zukunft weitergeht. Wenn die Kubanerinnen und<br />

Kubaner über‘s Meer blicken, sehen sie im Westen<br />

das Land Haiti. Es gehört inzwischen zu den »Failed<br />

States«, zu den gescheiterten Staaten, die nicht<br />

mehr in der Lage sind, grundlegende staatliche Aufgaben<br />

zu erfüllen. In Haiti hat die Regierung die<br />

Kontrolle über das Staatsgebiet an kriminellen Banden<br />

verloren. Es gibt weder Rechtssicherheit noch<br />

Sozialleistungen, die Menschen kämpfen ums Überleben.<br />

Blicken die Kubanerinnen und Kubaner nach<br />

Norden, sehen sie Florida und die USA. Wo ein Teil<br />

der Menschen, im Überfluss lebt, zugleich ein anderer<br />

Teil unterhalb der Armutsgrenze; eine kapitalistische<br />

Wirtschaftsweise keine Rücksicht nimmt.<br />

Wohin wird sich Kuba entwickeln? Welche sozialen<br />

Errungenschaften wird das Land erhalten können? /<br />

KUBA<br />

Der karibische Inselstaat Kuba gehört zu den letzten verbliebenen<br />

sozialistischen Ländern. Nach dem Tod des langjährigen<br />

Staatschefs Fidel Castro 2016 und dem Rückzug seines<br />

Bruders Raúl Castro vom Amt des Präsidenten zugunsten von<br />

Miguel Díaz-Canel 2018 schien sich in Kuba eine vorsichtige<br />

Öffnung durchzusetzen. Diese Hoffnungen haben sich bisher<br />

nicht erfüllt; die wirtschaftliche Lage gilt als äußerst angespannt.<br />

In den Kirchengemeinden des Landes wurden derweil<br />

Projekte fortgeführt, die bereits in der Vergangenheit zur<br />

Erleichterung des Alltags beigetragen haben.<br />

Nach der Unabhängigkeit Kubas von Spanien Ende des<br />

19. Jahrhunderts entwickelten sich enge Kontakte zu den<br />

USA. Dort lernten Kubaner protestantische Kirchen kennen<br />

und luden Missionare nach Kuba ein, die zunächst in bürgerlichen<br />

intellektuellen Kreisen Gehör fanden, die dann auch<br />

Gemeinden gründeten. Die Partnerkirche des Berliner Missionswerkes,<br />

die Presbyterianisch-Reformierte Kirche in Kuba<br />

(IPRC), hat hier ihre Wurzeln.<br />

Nach der massiven Verschlechterung der Beziehungen<br />

zwischen den USA und Kuba ab 1960 wurde die IPRC als erste<br />

protestantische Kirche 1967 selbständig. Heute hat sie etwa<br />

15.000 Gemeindeglieder in 53 Gemeinden. Mit diakonischen<br />

Projekten, z. B. einem Waschsalon, Gemüsegärten und »Essen<br />

auf Rädern« unterstützen die Gemeinden ihre Mitglieder und<br />

Nachbarn in dem von Mangel geprägten Alltag. 1999 haben<br />

die IPRC, das Berliner Missionswerk und die Evangelische<br />

Kirche in Berlin-Brandenburg (heute EKBO) einen Partnerschaftsvertrag<br />

unterzeichnet.<br />

Einwohner<br />

10,9 Millionen<br />

(<strong>2024</strong>, geschätzt)<br />

Fläche<br />

110.860 km2<br />

(etwas weniger als ein Drittel der Größe Deutschlands. Die<br />

Hauptinsel Kubas ist über 1.200 km lang und zwischen 30<br />

und 190 km breit)<br />

Barbara Neubert<br />

hat die Insel zum ersten Mal 1993 besucht und ist<br />

seit September 2023 Kuba-Referentin des Berliner<br />

Missionswerkes.<br />

Religionen<br />

Offiziell bekennt sich die Mehrheit der Bevölkerung<br />

zu keiner Religion. Die größte Religionsgruppe bilden<br />

katholische und evangelische Christen.<br />

Quelle: World Factbook<br />

WeltReise<br />

29

HeimSpiel<br />

RADIKALE<br />

Transparenz<br />

»Es gibt viel zu diskutieren«, meint Bénédicte Savoy<br />

Das Berliner Missionswerk hat Bénédicte Savoy eingeladen, zur<br />

200. Wiederkehr des Gründungstages am 29. Februar <strong>2024</strong> zu sprechen.<br />

Mit ihrem Vortrag »Trophäen des Glaubens« und ihren Forderungen<br />

nach Transparenz und Zugänglichkeit ermunterte sie die<br />

Zuhörer:innen, die historische Verantwortung ernst zu nehmen und<br />

miteinander zu sprechen.<br />

TEXT UND FOTO: GERD HERZOG<br />

»Man wird größer, wenn man schwierige Themen<br />

anpackt«: Savoy gilt seit langem als kritische<br />

Stimme im Gespräch über die Aufarbeitung<br />

der kolonialen Vergangenheit, vor einigen<br />

Jahren hatte ihr Expertenbericht zur kolonialen<br />

Raubkunst in Frankreich für Aufsehen gesorgt. Jubiläen<br />

neigen dazu, Momente der unkritischen Selbstfeier<br />

zu sein, »umso bemerkenswerter finde ich es,<br />

zu diesem Anlass sprechen zu dürfen«. Den Abend<br />

eröffnet hatte Direktor Dr. Christof Theilemann mit<br />

einer kurzen Andacht.<br />

Hundert Gäste waren der Einladung ins Evangelische<br />

Zentrum gefolgt, um Savoys Ausführungen<br />

zu lauschen und den Gründungstag der Berliner<br />

Mission zu begehen. Am 29. Februar 1824, auf<br />

den Tag genau vor 200 Jahren, kamen einige<br />

wenige Männer in einer Wohnung am Berliner<br />

Holzmarkt zusammen, um die Berliner Mission ins<br />

Leben zu rufen. Sie folgten dem Zeitgeist, der auf<br />

ein weltweites Verbreiten des Evangeliums<br />

drängte. Und das lange bevor das Deutsche Kaiserreich<br />

selbst Kolonialmacht wurde und der Siegeszug<br />

des Imperialismus im späten 19. Jahrhundert<br />

die Missionare vor gänzlich neue Herausforderungen<br />

stellte.<br />

Bénédicte Savoy hat sich über Jahre als eine<br />

maßgebliche Stimme in den Debatten um die Aufarbeitung<br />

der kolonialen Vergangenheit, die Rückführung<br />

kulturellen Erbes Afrikas und die Restitution<br />

etabliert. Ein bedrückender Fakt sei, so Savoy,<br />

dass der überwiegende Teil der Kulturschätze der<br />

56 afrikanischen Staaten in europäischen Museen<br />

beherbergt werde, »und dabei spielten auch Missionare<br />

eine Rolle«. Durch ihre Nähe zu den Menschen<br />

erwiesen sie sich oft als die aufmerksameren<br />

Ethnografen, Historiker und Wissenschaftler. »Sie<br />

brachten, gemäß ihrem Selbstverständnis, das<br />

Licht und das Kreuz nach Afrika und nahmen<br />

Objekte mit«, erläuterte Savoy. Die Objekte, die von<br />

den Missionaren in ihre Heimatländer gesandt<br />

wurden, sollten ursprünglich den Erfolg ihrer<br />

Arbeit unter Beweis stellen. Während die Motivation<br />

anfangs vorrangig religiös-theologisch war,<br />

dienten die Objekte später auch der Spenden-<br />

30 <strong>WeltBlick</strong> 1/<strong>2024</strong>

Bénédicte Savoy<br />

Andachtsraum des<br />

Evangelischen Zentrums:<br />

»Man hat<br />

den Menschen<br />

ihre kulturellen<br />

Grundlagen entzogen«<br />

sammlung. Schließlich wurden sie verkauft, als<br />

auf dem Kunstmarkt hohe Preise für »exotische«<br />

Objekte erzielt wurden. Savoy zeichnete nach, wie<br />

sich die Motive verbanden und in welchem<br />

Umfang sakrale Gegenstände und Herrschaftsinsignien<br />

nach Europa gelangten: »Man hat den Menschen<br />

ihre kulturellen Grundlagen entzogen.«<br />

Savoy gelang es, das Publikum in ihren Bann<br />

zu ziehen, was auch in der Diskussion ihres Vortrags<br />

deutlich wurde, zu der Dr. Theilemann die<br />

Gäste einlud. Auf die Frage, was sie sich von den<br />

heutigen Missionswerken wünsche, antwortete<br />

Savoy: »Radikale Transparenz«, Transkriptionen<br />

von Handschriften und digitale Foto-Archive,<br />

kurz: »Erreichbarkeit sicherstellen«. Denn die kostbaren<br />

Archive der Missionswerke seien eine wichtige<br />

Ergänzung zu den politischen Archiven,<br />

betonte sie und forderte, diese für Menschen in<br />

den ehemaligen Kolonien zugänglich zu machen.<br />

Auch dem Hinweis, dass Christen in afrikanischen<br />

Partnerkirchen, den ehemaligen Missionskirchen,<br />

den Kampf gegen den Glauben an Magie und<br />

Hexerei unterstützen, wich sie nicht aus. »Das ist<br />

das Gespräch der Menschen vor Ort; dafür fehlt<br />

häufig der Raum. Die Kirche könnte solche Räume<br />

schaffen!« Es gebe viele verschiedene Meinungen,<br />

sowohl hier im Raum als auch in den afrikanischen<br />

Staaten: »Es gibt viel zu diskutieren!« /<br />

Gerd Herzog<br />

ist als Historiker besonders an der Geschichte des Berliner Missionswerkes<br />

interessiert und war erfreut, wie viele Gäste dieses<br />

Interesse teilten.<br />

HeimSpiel<br />

31

Menschen mit Mission<br />

Theresa Rinecker<br />