Erfassung der geschützten Biotope - Portail de l'environnement

Erfassung der geschützten Biotope - Portail de l'environnement

Erfassung der geschützten Biotope - Portail de l'environnement

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

Biotopkataster Luxemburg<br />

<strong>Erfassung</strong> <strong><strong>de</strong>r</strong> <strong>geschützten</strong> Offenlandbiotope<br />

nach Art. 17 <strong>de</strong>s luxemburgischen<br />

Naturschutzgesetzes<br />

Kartieranleitung<br />

Teil 1: Gelän<strong>de</strong>kartierung<br />

(Stand: Mai 2009)<br />

Gouvernement du Grand-Duché <strong>de</strong> Luxembourg<br />

Ministère <strong>de</strong> l'Environnement<br />

März 2009

Biotopkataster Luxemburg<br />

<strong>Erfassung</strong> <strong><strong>de</strong>r</strong> <strong>geschützten</strong> Offenlandbiotope<br />

nach Art. 17 <strong>de</strong>s luxemburgischen<br />

Naturschutzgesetzes<br />

Kartieranleitung<br />

Teil 1: Gelän<strong>de</strong>kartierung<br />

(Stand: Mai 2009)<br />

Bearbeitung:<br />

Sonja Naumann, Dipl.-Geogr.<br />

in Zusammenarbeit mit<br />

Doris Bauer, Dipl.-Ing. (FH) Gartenbau und Landschaftspflege<br />

Claudine Junck, Dipl.-Biol.<br />

Yves Krippel, Dipl.-Agraring.<br />

Simone Schnei<strong><strong>de</strong>r</strong>, Dipl.-Umweltw.<br />

Isabel Schrankel, Dipl.-Geogr.<br />

Claudio Walzberg, Dipl.-Biol.<br />

Mai 2009

Inhaltsverzeichnis<br />

1. EINLEITUNG UND ZIELSETZUNG.....................................................................................1<br />

2. GESETZLICHE VORGABEN: DER ARTIKEL 17 DES NATURSCHUTZGESETZES VOM<br />

19. JANUAR 2004 ...................................................................................................................2<br />

3. VORGEHENSWEISE BEI DER KARTIERUNG ..................................................................3<br />

3.1. Vorbereiten<strong>de</strong> Arbeiten...................................................................................................3<br />

3.1.1. Auswertung vorhan<strong>de</strong>ner Daten .................................................................................3<br />

3.1.2. Beschaffung von Kartiermaterialien............................................................................4<br />

3.2. Gelän<strong>de</strong>kartierung...........................................................................................................5<br />

3.2.1. Übersichtskartierung <strong><strong>de</strong>r</strong> mageren Grünlandflächen ..................................................5<br />

3.2.2. Kartierung <strong><strong>de</strong>r</strong> Art.17-<strong>Biotope</strong> .....................................................................................6<br />

3.3. Hinweise zu Kartierschwelle und Nummerierung ......................................................10<br />

3.4. Fundpunkte seltener Arten...........................................................................................10<br />

3.5. Zweifelsfälle ...................................................................................................................11<br />

4. KARTIERKRITERIEN FÜR DIE ZU ERFASSENDEN ART.17-BIOTOPE........................12<br />

4.1. Nicht nach Fauna-Flora-Habitatrichtlinie geschützte <strong>Biotope</strong>..................................12<br />

4.1.1. Großseggenrie<strong>de</strong> (BK04)..........................................................................................12<br />

4.1.2. Quellen (BK05) .........................................................................................................13<br />

4.1.3. Röhrichte (BK06) ......................................................................................................14<br />

4.1.4. Sand- und Silikatmagerrasen (BK07) .......................................................................14<br />

4.1.5. Stillgewässer (BK08) ................................................................................................15<br />

4.1.6. Streuobst (BK09) ......................................................................................................15<br />

4.1.7. Sumpfdotterblumenwiesen (Calthion) (BK10) ..........................................................16<br />

4.1.8. Sümpfe und Nie<strong><strong>de</strong>r</strong>moore (BK11) ............................................................................17<br />

4.2. Nach Fauna-Flora-Habitatrichtlinie geschützte <strong>Biotope</strong> ...........................................18<br />

4.2.1. Oligo- bis mesotrophe Gewässer mit Schlammuferfluren (3130) .............................18<br />

4.2.2. Oligo- bis mesotrophe Stillgewässer mit Characeen-Vegetation (3140) ..................18<br />

4.2.3. Meso- bis eutrophe Stillgewässer (3150) .................................................................19<br />

4.2.4. Calluna-Hei<strong>de</strong>n (4030)..............................................................................................19<br />

4.2.5. Wachol<strong><strong>de</strong>r</strong>hei<strong>de</strong>n (5130) ..........................................................................................20<br />

4.2.6. Kalk-Pionierrasen (Alysso-Sedion) auf Fels (6110)..................................................20<br />

4.2.7. Kalkmagerrasen (6210) ............................................................................................21

4.2.8. Borstgrasrasen (6230) ..............................................................................................21<br />

4.2.9. Pfeifengraswiesen (6410) .........................................................................................22<br />

4.2.10. Feuchte Hochstau<strong>de</strong>nsäume entlang von Gewässern und Feuchtwäl<strong><strong>de</strong>r</strong>n (6430) 22<br />

4.2.11. Flachland-Glatthaferwiesen (6510).........................................................................23<br />

4.2.12. Zwischenmoore (7140) ...........................................................................................24<br />

4.2.13. Tuffquellen (7220)...................................................................................................24<br />

4.2.14. Silikatschutthal<strong>de</strong>n (8150) ......................................................................................25<br />

4.2.15. Kalkschutthal<strong>de</strong>n (8160) .........................................................................................25<br />

4.2.16. Kalkfelsen (8210)....................................................................................................25<br />

4.2.17. Silikatfelsen (8220) .................................................................................................26<br />

4.2.18. Silikat-Pionierrasen (Sedo-Scleranthetalia) auf Fels (8230)...................................26<br />

4.2.19. Touristisch nicht erschlossene Höhlen (8310)........................................................27<br />

4.2.20. Fels- und Magerrasen-Komplexbiotoptypen (BK01-03) .........................................27<br />

5. LITERATURHINWEISE .....................................................................................................28<br />

ANHANG 1: TABELLARISCHE ÜBERSICHT ÜBER DIE ZU ERFASSENDEN BIOTOPE<br />

UND KARTIERKRITERIEN ...................................................................................................29<br />

ANHANG 2: RECHTLICHE GRUNDLAGEN ...........................................................................I<br />

Anhang 2.1. Artikel 17 <strong>de</strong>s Gesetzes vom 19. Januar 2004 betreffend <strong>de</strong>n Schutz <strong><strong>de</strong>r</strong><br />

Natur und <strong><strong>de</strong>r</strong> natürlichen Ressourcen.................................................................................I<br />

Anhang 2.2. Instructions d’application <strong>de</strong>s dispositions <strong>de</strong> l’article 17 <strong>de</strong> la loi du 19<br />

janvier 2004 concernant la protection <strong>de</strong> la nature et <strong>de</strong>s ressources naturelles ...........II<br />

Anhang 2.3.: Anhang II <strong>de</strong>s "Règlement grand-ducal du 22 mars 2002 instituant un<br />

ensemble <strong>de</strong> régimes d’ai<strong>de</strong>s pour la sauvegar<strong>de</strong> <strong>de</strong> la diversité biologique"............. VII

Kartieranleitung Biotopkataster Luxemburg Einleitung<br />

1. Einleitung und Zielsetzung<br />

Mit <strong>de</strong>m Naturschutzgesetz vom 11. August 1982 wur<strong>de</strong>n in Luxemburg natürliche <strong>Biotope</strong><br />

gezielt geschützt. Die Formulierung <strong>de</strong>s Artikels 14 ("Il est interdit <strong>de</strong> réduire, <strong>de</strong> détruire ou<br />

<strong>de</strong> changer les biotopes tels que mares, marécages, marais, couvertures végétales<br />

constituées par <strong>de</strong>s roseaux ou <strong>de</strong>s joncs, haies, broussailles ou bosquets."), die in sehr<br />

ähnlicher Form in <strong>de</strong>n Artikel 17 <strong>de</strong>s neuen Naturschutzgesetzes vom 19. Januar 2004<br />

übernommen wur<strong>de</strong>, war allerdings nicht sehr präzise gefasst und hat seither zu<br />

Missverständnissen und unterschiedlichen Interpretationen geführt.<br />

Mit <strong>de</strong>n "Instructions d'application <strong>de</strong>s dispositions <strong>de</strong> l'article 17 <strong>de</strong> la loi du 19 janvier 2004<br />

concernant la protection <strong>de</strong> la nature et <strong>de</strong>s ressources naturelles" vom Dezember 2006 gab<br />

<strong><strong>de</strong>r</strong> Umweltminister seiner Verwaltung eine Leitlinie für die administrative Handhabung <strong>de</strong>s<br />

Artikels 17, die eine einheitlichere Anwendung erleichtert und damit die Transparenz <strong>de</strong>s<br />

Gesetzes für die Bürger erhöht.<br />

Über die "Instructions d'application" hinaus, haben die Diskussionen, die im Rahmen <strong><strong>de</strong>r</strong><br />

Ausarbeitung <strong>de</strong>s nationalen Naturschutzplanes zwischen Landwirtschaft und Naturschutz<br />

innerhalb <strong>de</strong>s letzten Jahres geführt wur<strong>de</strong>n, jedoch <strong>de</strong>utlich gemacht, dass bei schwierig zu<br />

erkennen<strong>de</strong>n Biotoptypen noch immer eine Rechtsunsicherheit für <strong>de</strong>n Einzelnen bleibt, da<br />

nicht offensichtlich zu erkennen ist, welche Flächen geschützt sind und welche nicht. Es<br />

wur<strong>de</strong> erkannt, dass zumin<strong>de</strong>st diese schwierig erkennbaren Biotoptypen kartografisch<br />

dargestellt wer<strong>de</strong>n müssen, um die betroffenen Landbesitzer und Landnutzer über die<br />

entsprechen<strong>de</strong>n Vorkommen und Abgrenzungen geschützter <strong>Biotope</strong> unmissverständlich zu<br />

informieren.<br />

Der nationale Naturschutzplan hält daher die Erstellung eines nationalen Katasters <strong><strong>de</strong>r</strong><br />

<strong>geschützten</strong> <strong>Biotope</strong> für folgen<strong>de</strong> Habitattypen als prioritäre Maßnahme fest: "Le cadastre se<br />

focalisera essentiellement sur <strong>de</strong>s biotopes rares et menacés dont l’i<strong>de</strong>ntification sur le<br />

terrain est difficile ou ambiguë. Les biotopes visés sont notamment:<br />

• a. prairies à molinies<br />

• b. prairies maigres <strong>de</strong> fauche (catégorie A)<br />

• c. prairies à Caltha palustris (catégorie A)<br />

• d. pelouses sèches (tous les types) y compris formations <strong>de</strong> Juniperus communis<br />

• e. formations herbeuses à Nardus<br />

• f. lan<strong>de</strong>s<br />

• g. mares, marécages, marais, tourbières, couvertures végétales constituées par <strong>de</strong>s<br />

roseaux ou <strong>de</strong> joncs, mégaphorbiaies <strong>de</strong>s franges nitrophiles<br />

• h. sources<br />

• i. vergers tels qu'ils sont définis par le Ministère <strong>de</strong> l'Environnement."<br />

Ergänzend zum Biotopkataster, bei <strong>de</strong>m lediglich eine kartographische Abgrenzung <strong><strong>de</strong>r</strong><br />

entsprechen<strong>de</strong>n <strong>Biotope</strong> erfolgt, liefern die vom Umweltministerium im Dezember 2006<br />

vorgelegten "Instructions d'application" präzise Handlungsanweisungen für <strong>de</strong>n konformen<br />

Umgang mit <strong>de</strong>n im Kataster dargestellten <strong>Biotope</strong>n.<br />

Aus finanziellen und zeitlichen Grün<strong>de</strong>n wird das zu erstellen<strong>de</strong> Biotopkataster in <strong><strong>de</strong>r</strong><br />

aktuellen Phase auf die schwierig erkennbaren Offenlandbiotope beschränkt. Parallel dazu<br />

sollen in naher Zukunft aber auch entsprechen<strong>de</strong> Kataster für bewal<strong>de</strong>te Flächen erstellt<br />

wer<strong>de</strong>n.<br />

1

Kartieranleitung Biotopkataster Luxemburg Gesetzliche Vorgaben<br />

2. Gesetzliche Vorgaben: <strong><strong>de</strong>r</strong> Artikel 17 <strong>de</strong>s<br />

Naturschutzgesetzes vom 19. Januar 2004<br />

Der Gesetzgeber hat in Artikel 17 <strong>de</strong>s aktuellen Naturschutzgesetzes <strong>de</strong>n Schutz<br />

gefähr<strong>de</strong>ter <strong>Biotope</strong> geregelt. Bereits im Gesetz von 1982 fand sich die Formulierung "Il est<br />

interdit <strong>de</strong> réduire, <strong>de</strong> détruire ou <strong>de</strong> changer les biotopes tels que mares, marécages,<br />

marais, couvertures végétales constituées par <strong>de</strong>s roseaux ou <strong>de</strong>s joncs, haies, broussailles<br />

ou bosquets.", die bei <strong><strong>de</strong>r</strong> Umsetzung <strong><strong>de</strong>r</strong> FFH-Richtlinie 92/43/CEE in nationales Recht im<br />

neuen Naturschutzgesetz vom 19. Januar 2004 übernommen wur<strong>de</strong>. Zusätzlich<br />

aufgenommen wur<strong>de</strong>n weitere, stark gefähr<strong>de</strong>te <strong>Biotope</strong> "sources, pelouses sèches, lan<strong>de</strong>s,<br />

tourbières" sowie alle von <strong><strong>de</strong>r</strong> FFH-Richtlinie visierten <strong>Biotope</strong> und die <strong>Biotope</strong> <strong><strong>de</strong>r</strong> durch<br />

europäisches Recht <strong>geschützten</strong> Arten: "Sont également interdites la <strong>de</strong>struction ou la<br />

déterioration <strong>de</strong>s habitats <strong>de</strong> l’annexe 1 et <strong>de</strong>s habitats d’espèces <strong>de</strong>s annexes 2 et 3."<br />

Demnach hat sich an <strong><strong>de</strong>r</strong> Grundausrichtung <strong>de</strong>s Artikels 17 seit 1982 nichts geän<strong><strong>de</strong>r</strong>t,<br />

abgesehen von <strong><strong>de</strong>r</strong> formalen Aufnahme von zusätzlichen Biotoptypen aufgrund <strong><strong>de</strong>r</strong><br />

europäischen Habitatrichtlinie. Von herausragen<strong><strong>de</strong>r</strong> Be<strong>de</strong>utung ist vor allem die formelle<br />

Unterschutzstellung vieler einheimischer Waldgesellschaften und einiger seltener<br />

Grünlandtypen aus Anhang 1 <strong><strong>de</strong>r</strong> FFH-Richtlinie. Der Schutz von <strong>Biotope</strong>n geschützter<br />

Arten, die in Anhang 2 und 3 <strong>de</strong>s Gesetzes aufgeführt wer<strong>de</strong>n, ist wohl in <strong>de</strong>n meisten Fällen<br />

durch <strong>de</strong>n allgemeinen Biotopschutz mit abge<strong>de</strong>ckt, in Einzelfällen können sich aber auch<br />

zusätzliche Auflagen ergeben.<br />

In <strong>de</strong>n "Instructions d'application <strong>de</strong>s dispositions <strong>de</strong> l'article 17 <strong>de</strong> la loi du 19 janvier 2004<br />

concernant la protection <strong>de</strong> la nature et <strong>de</strong>s ressources naturelles" (siehe Anhang) wer<strong>de</strong>n<br />

die <strong>geschützten</strong> Biotoptypen in Ausprägung und Größe genauer <strong>de</strong>finiert. Die "Instructions<br />

d'application" sind damit auch die Basis für die Abgrenzung <strong><strong>de</strong>r</strong> entsprechen<strong>de</strong>n Flächen im<br />

Rahmen <strong>de</strong>s Biotopkatasters. In einigen Fällen wird bei Biotoptypen aus <strong><strong>de</strong>r</strong> FFH-Richtlinie<br />

keine eigene Definition vorgelegt, son<strong><strong>de</strong>r</strong>n direkt auf die Definition <strong><strong>de</strong>r</strong> EU verwiesen. In<br />

diesen Fällen dient also das "Manuel d'Interprétation <strong>de</strong>s Habitats <strong>de</strong> l'Union Européenne<br />

pour les types d'habitat <strong>de</strong> l'annexe 1" als Grundlage für die Aufnahme in das Biotopkataster.<br />

Im Zusammenhang mit <strong>de</strong>n gesetzlichen Vorgaben ist darauf hinzuweisen, dass je<strong><strong>de</strong>r</strong><br />

Kartierer für seine Kartierung selbst verantwortlich ist. Insbeson<strong><strong>de</strong>r</strong>e die Abgrenzung <strong><strong>de</strong>r</strong><br />

Art.17-<strong>Biotope</strong> ist ein Akt von rechtlicher Relevanz, <strong><strong>de</strong>r</strong> im Zweifelsfall auch vor Gericht<br />

Bestand haben und vom Kartierer begrün<strong>de</strong>t wer<strong>de</strong>n muss.<br />

2

Kartieranleitung Biotopkataster Luxemburg Vorgehensweise<br />

3. Vorgehensweise bei <strong><strong>de</strong>r</strong> Kartierung<br />

3.1. Vorbereiten<strong>de</strong> Arbeiten<br />

3.1.1. Auswertung vorhan<strong>de</strong>ner Daten<br />

Im Vorfeld <strong><strong>de</strong>r</strong> Gelän<strong>de</strong>kartierung sind die bereits vorhan<strong>de</strong>nen Daten zum Kartiergebiet zu<br />

sondieren und als Hintergrundinformation zu benutzen. Auf diese Weise lassen sich viele<br />

Biotoptypen bereits gezielt anlaufen, was sehr viel Zeit sparen kann.<br />

Die für Luxemburg flächenhaft vorliegen<strong>de</strong>n Daten sind in Form verschie<strong>de</strong>ner digitaler<br />

Karten verarbeitet. Die wichtigsten davon sind die BD-Topo (digitale topografische Karten),<br />

sowie die OBS-Karten (Occupation Biophysique du Sol) mit Informationen zu<br />

Flächennutzung und Son<strong><strong>de</strong>r</strong>strukturen. Darüber hinaus liegen verschie<strong>de</strong>ne<br />

Spezialkartierungen (Hei<strong>de</strong>n, Borstgrasrasen, Schilf) ebenfalls für ganz Luxemburg digital<br />

vor. Hinzu kommen einige digital vorhan<strong>de</strong>ne Kartierungen, die nur für verschie<strong>de</strong>ne<br />

Gemein<strong>de</strong>n existieren, etwa Magergrünlandkartierungen und Quellkartierungen. Daneben<br />

liegen Luftbil<strong><strong>de</strong>r</strong> vor, die ebenfalls eine wichtige Informationsquelle sein können.<br />

Diese digital vorhan<strong>de</strong>nen Informationen müssen die Kartierer nicht selber auswerten. Sie<br />

wer<strong>de</strong>n vom Umweltministerium in einer Kartiergrundlage im Maßstab 1:10.000<br />

zusammengestellt. Die Kartierer erhalten diese Kartiergrundlage zusammen mit einem<br />

Luftbild (Befliegung von 2004) ihres Kartiergebietes.<br />

Einige wichtige ältere Informationen liegen nicht digital, son<strong><strong>de</strong>r</strong>n nur auf Papier vor. Dies sind<br />

in erster Linie die alten Biotopkartierungen <strong><strong>de</strong>r</strong> 1980er und 90er Jahre, die (fast)<br />

flächen<strong>de</strong>ckend durchgeführt wur<strong>de</strong>n, sowie Teile <strong><strong>de</strong>r</strong> lan<strong>de</strong>sweit vorliegen<strong>de</strong>n<br />

Kleingewässerkartierung <strong>de</strong>s Naturhistorischen Museums. Hinzu kommen diverse kleinere<br />

Kartierungen (z.B. Pflege- und Entwicklungspläne verschie<strong>de</strong>ner Gebiete).<br />

Diese Daten müssen vor Kartierbeginn manuell von <strong>de</strong>n Kartierern in die Basiskarte<br />

übertragen wer<strong>de</strong>n. Die nicht digital vorliegen<strong>de</strong>n Informationen müssen bei <strong>de</strong>n<br />

betreuen<strong>de</strong>n Institutionen (SIAS, SICONA Centre und Ouest, Naturparke Öewersauer und<br />

Our, sowie Fondation Hëllef fir d’Natur) und evtl. auch beim Musée Nationale d’Histoire<br />

Naturelle (MNHN) nachgefragt wer<strong>de</strong>n.<br />

Wenn bereits <strong>de</strong>taillierte Grünlandkartierungen vorliegen, können die Kartier- und<br />

Bewertungsbögen für die jeweiligen Art. 17-<strong>Biotope</strong> schon im Vorfeld ausgefüllt und nur noch<br />

im Gelän<strong>de</strong> überprüft zu wer<strong>de</strong>n.<br />

Folgen<strong>de</strong> Tabelle gibt die möglichen Datenquellen für die zu kartieren<strong>de</strong>n Biotoptypen<br />

wie<strong><strong>de</strong>r</strong>:<br />

Tab. 1: Datenquellen für die einzelnen Biotoptypen<br />

Biotoptyp Datenquelle Datenlage<br />

Genutztes Grünland Magergrünlandkartierungen, Biotopkartierung Teils gut, teils schlecht<br />

Großseggenrie<strong>de</strong> Biotopkartierung Überwiegend gut<br />

Röhrichte Schilfkartierungen, Biotopkartierung Überwiegend gut<br />

Stillgewässer Kleingewässerkartierungen, BD Topo, Luftbild,<br />

Biotopkartierung<br />

Biotoptyp Datenquelle Datenlage<br />

3<br />

Gut

Kartieranleitung Biotopkataster Luxemburg Vorgehensweise<br />

Hei<strong>de</strong>n Biotopkartierung, spezielle Biotopschutzprojekte Überwiegend gut<br />

Felsbiotope Biotopkartierung ?<br />

Nicht genutzte<br />

Trockenrasen<br />

Biotopkartierung Überwiegend gut<br />

Borstgrasrasen Biotopkartierung, spezielle Biotopschutzprojekte Überwiegend gut<br />

Zwischenmoore Biotopkartierung Überwiegend gut<br />

Feuchte<br />

Hochstau<strong>de</strong>nsäume<br />

Luftbild, Biotopkartierung Gut<br />

Streuobst BD Topo, Luftbild Gut<br />

Quellen BD Topo, Quellkartierungen Überwiegend schlecht<br />

Aus Tab. 1 ist ersichtlich, dass für die meisten <strong><strong>de</strong>r</strong> zu kartieren<strong>de</strong>n <strong>Biotope</strong> ausreichen<strong>de</strong><br />

Datengrundlagen vorliegen, um eine gezielte <strong>Erfassung</strong> durchführen zu können.<br />

Problematisch sind vor allem die Quellbiotope, weil es nur für wenige Gebiete<br />

Quellkartierungen gibt und auf topografischen, geologischen und hydrologischen Karten nur<br />

die größeren Quellen eingezeichnet sind.<br />

Außer<strong>de</strong>m muss in jenen Gemein<strong>de</strong>n, wo noch keine Magergrünlandkartierung vorliegt, ein<br />

größerer Aufwand zur <strong>Erfassung</strong> <strong><strong>de</strong>r</strong> Grünlandbiotoptypen betrieben wer<strong>de</strong>n.<br />

3.1.2. Beschaffung von Kartiermaterialien<br />

Folgen<strong>de</strong> Kartiermaterialien wer<strong>de</strong>n unbedingt benötigt:<br />

• Topografische Karte im Maßstab 1:20.000 zur Orientierung<br />

• Basiskarte mit Hintergrundinformationen im Maßstab 1:10.000 (wird vom<br />

Umweltministerium gestellt)<br />

• Luftbild im Maßstab 1:5.000, Befliegung von 2004 (wird vom Umweltministerium gestellt)<br />

• zusätzliche, nicht digital vorhan<strong>de</strong>ne Kartierungen, insbeson<strong><strong>de</strong>r</strong>e Biotopkartierungen<br />

(wer<strong>de</strong>n vom Betreuer beschafft)<br />

• GPS-Gerät zum Einmessen von punktuellen Quellen, Felsen und Fundpunkten seltener<br />

Pflanzen- und Tierarten<br />

• Kartierbögen:<br />

o Übersichtskartierung Grünlandbiotope (wer<strong>de</strong>n vom Umweltministerium gestellt)<br />

o Bewertungsbögen für Art.17-<strong>Biotope</strong> (wer<strong>de</strong>n vom Umweltministerium gestellt)<br />

• Bestimmungsbuch: Zur Bestimmung <strong><strong>de</strong>r</strong> höheren Pflanzen ist die „Nouvelle Flore <strong>de</strong> la<br />

Belgique, du G.-D. <strong>de</strong> Luxembourg, du Nord <strong>de</strong> la France et <strong>de</strong>s régions voisines“<br />

(LAMBINON et al. 2004) zu empfehlen, <strong><strong>de</strong>r</strong> auch die Nomenklatur <strong><strong>de</strong>r</strong> Arten in <strong>de</strong>n<br />

Kartierbögen folgt<br />

Für die nicht vom Umweltministerium resp. <strong><strong>de</strong>r</strong> betreuen<strong>de</strong>n Institution zu beschaffen<strong>de</strong>n<br />

Kartiermaterialien hat <strong><strong>de</strong>r</strong> Kartierer selbst zu sorgen.<br />

4

Kartieranleitung Biotopkataster Luxemburg Vorgehensweise<br />

3.2. Gelän<strong>de</strong>kartierung<br />

Die Kartierung im Gelän<strong>de</strong> setzt sich aus zwei Teilen zusammen, die getrennt betrachtet<br />

wer<strong>de</strong>n müssen: die eigentliche <strong>Erfassung</strong> <strong><strong>de</strong>r</strong> Art.17-<strong>Biotope</strong> und eine parallel laufen<strong>de</strong><br />

Übersichtskartierung zur <strong>Erfassung</strong> <strong>de</strong>s Magergrünlan<strong>de</strong>s für die Umsetzung <strong><strong>de</strong>r</strong><br />

Biodiversitätsprogramme resp. als Datengrundlage für eine neue Landschaftspflegeprämie.<br />

3.2.1. Übersichtskartierung <strong><strong>de</strong>r</strong> mageren Grünlandflächen<br />

Parallel zum Biotopkataster wer<strong>de</strong>n in einem Kartierdurchgang alle Grünlandflächen erfasst,<br />

die für <strong>de</strong>n Vertragsnaturschutz über die Biodiversitätsprogramme geeignet sind. Als<br />

geeignet für diese Programme wer<strong>de</strong>n jene Grünlandflächen eingestuft, die innerhalb <strong><strong>de</strong>r</strong><br />

Fläche noch Pflanzenarten <strong>de</strong>s Anhangs II <strong>de</strong>s Biodiversitätsreglements aufweisen (RECUEIL<br />

DE LEGISLATION 2002; siehe Anhang). Zu diesen Arten gehören alle Rote Liste-Arten sowie<br />

extra gekennzeichnete Magerkeitszeiger im Grünland, die nicht als gefähr<strong>de</strong>t eingestuft<br />

wer<strong>de</strong>n, aber eine Zeigerfunktion hinsichtlich <strong><strong>de</strong>r</strong> Nährstoffarmut einer Wiese o<strong><strong>de</strong>r</strong> Wei<strong>de</strong><br />

haben. Hierzu gehören beispielsweise Leucanthemum vulgare, Centaurea jacea coll.,<br />

Lychnis flos-cuculi, Saxifraga granulata o<strong><strong>de</strong>r</strong> fast alle Carex-Arten.<br />

Vorgehensweise bei <strong><strong>de</strong>r</strong> Kartierung<br />

Die Kartierung basiert auf ausgewählten Indikatorarten, die zur Aufnahmezeit beson<strong><strong>de</strong>r</strong>s gut<br />

zu sehen und meist weithin sichtbar sind (z.B. Leucanthemum vulgare, Lychnis flos-cuculi).<br />

Wichtig ist, dass <strong><strong>de</strong>r</strong> Kartierzeitraum für die Mahdflächen zwischen Mitte Mai und Mitte Juni<br />

für die Übersichtskartierung eingehalten wird und nur in Ausnahmefällen nach <strong>de</strong>m 1. Schnitt<br />

kartiert wird. Nur vor <strong>de</strong>m ersten Schnitt sind die Indikatorarten in <strong>de</strong>n Mahdflächen optimal<br />

entwickelt und gewährleisten eine möglichst lückenlose <strong>Erfassung</strong>. Bewei<strong>de</strong>te Flächen<br />

können über die gesamte Vegetationsperio<strong>de</strong> erfasst wer<strong>de</strong>n. Deshalb ist es unter<br />

Umstän<strong>de</strong>n sinnvoll, sich zunächst in 1-2 Tagen einen Überblick über die Flächennutzung in<br />

<strong><strong>de</strong>r</strong> jeweiligen Gemein<strong>de</strong> zu verschaffen und die Mahdflächen zu kennzeichnen, die als<br />

Erstes kartiert wer<strong>de</strong>n müssen.<br />

Grundlage für die Übersichtskartierung sind die sogenannten FLIK-Parzellen. Dies sind<br />

Nutzungsparzellen, die eine Nummer besitzen und somit direkt <strong>de</strong>m Landwirt, <strong><strong>de</strong>r</strong> die Fläche<br />

bewirtschaftet, zuzuordnen sind. Diese sind in <strong><strong>de</strong>r</strong> Kartiergrundlage resp. im Luftbild<br />

eingezeichnet. Die Kartierung wird auf <strong>de</strong>m Luftbild im Maßstab 1:5000 eingetragen.<br />

Konkret wird bei <strong><strong>de</strong>r</strong> Übersichtskartierung folgen<strong><strong>de</strong>r</strong>maßen vorgegangen:<br />

Je<strong>de</strong> FLIK-Parzelle in <strong><strong>de</strong>r</strong> Gemein<strong>de</strong> wird gesichtet und nach <strong>de</strong>m Vorkommen <strong><strong>de</strong>r</strong> in <strong>de</strong>n<br />

Artenlisten auf <strong>de</strong>m Aufnahmebogen extra unterstrichenen Indikatorarten wer<strong>de</strong>n die<br />

Nutzungsparzellen in zwei Kategorien eingeteilt:<br />

1. keine Indikatorarten: nicht naturschutzrelevant, Fläche wird nicht im Luftbild<br />

eingetragen und erhält keine Aufnahmenummer<br />

2. Indikatorarten in <strong><strong>de</strong>r</strong> Fläche: die Fläche wird im Luftbild eingetragen und erhält eine<br />

Aufnahmenummer mit einem voranstehen<strong>de</strong>n W (z.B. W1, W2, etc.), sie wird<br />

anschließend aufgesucht und einmal diagonal durchkreuzt. Dabei wer<strong>de</strong>n alle Arten<br />

aus <strong>de</strong>n Artenlisten auf <strong>de</strong>m Aufnahmebogen angekreuzt<br />

In <strong>de</strong>n Artenlisten sind nur gesellschaftstypische und gefähr<strong>de</strong>te Arten aufgeführt; wer<strong>de</strong>n<br />

darüber hinaus weitere gefähr<strong>de</strong>te o<strong><strong>de</strong>r</strong> seltene Arten gefun<strong>de</strong>n, die nicht auf <strong>de</strong>n Listen<br />

stehen, sollte dies vermerkt wer<strong>de</strong>n. Wer sich faunistisch auskennt, kann außer<strong>de</strong>m nach<br />

Tierarten <strong><strong>de</strong>r</strong> Anhänge II, IV und V <strong><strong>de</strong>r</strong> FFH-Richtlinie, Vogelarten nach Anhang I <strong><strong>de</strong>r</strong><br />

Vogelschutz-Richtlinie und Tierarten nach Anhang I <strong>de</strong>s Biodiversitätsreglements Ausschau<br />

halten und sie auf <strong>de</strong>m Aufnahmeblatt vermerken.<br />

5

Kartieranleitung Biotopkataster Luxemburg Vorgehensweise<br />

In <strong>de</strong>m Fall, dass durch die zu kartieren<strong>de</strong> Nutzfläche eine Gemein<strong>de</strong>grenze verläuft, ist<br />

jener Kartierer zuständig, in <strong>de</strong>ssen Gebiet <strong><strong>de</strong>r</strong> Hauptteil <strong><strong>de</strong>r</strong> Fläche liegt. Sind die<br />

Teilflächen in etwa gleich groß, wird die Fläche kartiert und später bei <strong><strong>de</strong>r</strong> Digitalisierung<br />

entschie<strong>de</strong>n, welcher Gemein<strong>de</strong> sie zugeschlagen wird.<br />

Bewertung<br />

Auf <strong><strong>de</strong>r</strong> Basis <strong><strong>de</strong>r</strong> Übersichtskartierung wird eine Bewertung <strong><strong>de</strong>r</strong> kartierten FLIK-Parzellen<br />

vorgenommen. Dies muss nicht unbedingt im Gelän<strong>de</strong> direkt nach <strong><strong>de</strong>r</strong> Kartierung<br />

geschehen, sollte jedoch möglichst zeitnah vorgenommen wer<strong>de</strong>n.<br />

Die Bewertung erfolgt nach folgen<strong>de</strong>m Bewertungsschlüssel:<br />

Kategorie 1: Fläche von regionaler o<strong><strong>de</strong>r</strong> nationaler Be<strong>de</strong>utung<br />

- Kategorie 1a: Fläche mit optimaler, artenreicher und typischer Ausbildung<br />

<strong><strong>de</strong>r</strong> Vegetation, Vorkommen mehrerer gefähr<strong>de</strong>ter Arten o<strong><strong>de</strong>r</strong> einer hoch-<br />

gradig gefähr<strong>de</strong>ten Art in größeren Populationen<br />

- Kategorie 1b: Vegetation entwe<strong><strong>de</strong>r</strong> gut strukturiert, aber leicht artenverarmt<br />

o<strong><strong>de</strong>r</strong> Störeinflüsse in <strong><strong>de</strong>r</strong> Struktur, aber noch Vorkommen von einer o<strong><strong>de</strong>r</strong><br />

mehrerer seltener Arten in größeren Populationen<br />

Kategorie 2: Fläche von lokaler Be<strong>de</strong>utung<br />

- Fläche mit Störeinflüssen<br />

- Teilflächen noch gut strukturiert und mit typischer Artenzusammensetzung<br />

und/o<strong><strong>de</strong>r</strong> Vorkommen gefähr<strong>de</strong>ter Arten in kleineren Populationen<br />

Kategorie 3: Entwicklungsfläche<br />

- starke Störeinflüsse<br />

- Vegetation nur in kleineren Teilflächen noch typisch ausgebil<strong>de</strong>t und/o<strong><strong>de</strong>r</strong><br />

wenige Exemplare o<strong><strong>de</strong>r</strong> randliches Vorkommen gefähr<strong>de</strong>ter Arten<br />

3.2.2. Kartierung <strong><strong>de</strong>r</strong> Art.17-<strong>Biotope</strong><br />

Die Kartierung <strong><strong>de</strong>r</strong> Art.17-<strong>Biotope</strong> erfolgt im Außenbereich bis zur Grenze <strong>de</strong>s Bauperimeters<br />

und basiert auf <strong><strong>de</strong>r</strong> Abgrenzung von Pflanzengesellschaften, die sich räumlich durchaus über<br />

zwei o<strong><strong>de</strong>r</strong> mehr Nutzungsparzellen erstrecken resp. auch nur Teilbereiche einer<br />

Nutzungsparzelle sein können. Es han<strong>de</strong>lt sich um eine Offenlandkartierung, das heißt vom<br />

Wald umschlossene Biotopflächen dürfen nicht berücksichtigt wer<strong>de</strong>n. Ausnahmen wären<br />

nur, wenn es sich um von Wald umschlossene FLIK-Parzellen han<strong>de</strong>lt o<strong><strong>de</strong>r</strong> wenn sich die<br />

Biotopfläche am Waldrand befin<strong>de</strong>t, also noch in Kontakt zum Offenland steht.<br />

Die Kartierung wird wie die Übersichtskartierung auf <strong>de</strong>m Luftbild im Maßstab 1:5.000<br />

eingetragen. Zur Abgrenzung und Definition <strong><strong>de</strong>r</strong> Biotoptypen dienen die speziellen<br />

Kartierbögen.<br />

Diese Kartierbögen sind im Prinzip alle gleich aufgebaut und bewerten die Ausprägung <strong>de</strong>s<br />

Biotoptyps hinsichtlich Struktur, Artenzusammensetzung und Beeinträchtigungen. In <strong><strong>de</strong>r</strong><br />

Kopfzeile wer<strong>de</strong>n zunächst die allgemeinen Daten zur Fläche erfasst, dieser Kopf ist für fast<br />

alle Biotoptypen gleich und sollte unbedingt vollständig ausgefüllt wer<strong>de</strong>n. Im Einzelnen<br />

befin<strong>de</strong>n sich hier:<br />

Flächenco<strong>de</strong> Der Flächenco<strong>de</strong> ist die <strong>de</strong>finitive Erkennungsnummer <strong><strong>de</strong>r</strong> Fläche, <strong><strong>de</strong>r</strong><br />

erst bei <strong><strong>de</strong>r</strong> Dateneingabe auf <strong>de</strong>n Kartierbogen eingetragen wird. Bei<br />

<strong><strong>de</strong>r</strong> Gelän<strong>de</strong>kartierung ist diese Rubrik <strong>de</strong>shalb nicht relevant<br />

Aufnahmenummer Im Gegensatz zur Übersichtskartierung, wo ein W verwen<strong>de</strong>t wird, wird<br />

<strong>de</strong>n Nummern <strong><strong>de</strong>r</strong> Art. 17-<strong>Biotope</strong> ein B vorangestellt (z.B. B1, B2,<br />

6

Kartieranleitung Biotopkataster Luxemburg Vorgehensweise<br />

etc.), die Nummer wird fortlaufend vergeben, unabhängig von <strong><strong>de</strong>r</strong><br />

Verteilung <strong><strong>de</strong>r</strong> Pflanzengesellschaften<br />

Gemein<strong>de</strong> Hier wird <strong><strong>de</strong>r</strong> Name <strong><strong>de</strong>r</strong> Gemein<strong>de</strong> im Sinne <strong><strong>de</strong>r</strong> größeren<br />

Verwaltungseinheit eingetragen, in <strong><strong>de</strong>r</strong> die kartierte Fläche liegt; eine<br />

Gemein<strong>de</strong> kann aus mehreren Sektionen bestehen<br />

Sektion Die Sektionen sind die Gebiete <strong><strong>de</strong>r</strong> eigentlichen Orte, die in einer<br />

Gemein<strong>de</strong> zusammengefasst wur<strong>de</strong>n, die Sektionsgrenzen sind aus<br />

<strong><strong>de</strong>r</strong> Basiskarte ersichtlich<br />

Flurname Der Flurname ist aus <strong><strong>de</strong>r</strong> Basiskarte ersichtlich<br />

Datum<br />

Kartierer Hier wird das Kürzel <strong>de</strong>s Kartierers eingetragen (jeweils erster<br />

Buchstabe <strong>de</strong>s Vor- und Nachnamens)<br />

Foto Nr. Von je<strong><strong>de</strong>r</strong> Fläche sollte min<strong>de</strong>stens ein aussagekräftiges Foto<br />

abgegeben wer<strong>de</strong>n, die Fotonummer dient nur zur I<strong>de</strong>ntifizierung und<br />

Zuordnung <strong>de</strong>s Fotos zu Fläche<br />

Aktuelle Nutzung Bei <strong>de</strong>n meisten Biotoptypen befin<strong>de</strong>t sich im Kopf eine Rubrik zur<br />

aktuellen landwirtschaftlichen Nutzung <strong><strong>de</strong>r</strong> Fläche, hier sollten folgen<strong>de</strong><br />

einheitliche Kürzel benutzt wer<strong>de</strong>n:<br />

Mähwiese: M, Silagewiese: Si, Mähwei<strong>de</strong>: MW, Wei<strong>de</strong>: W, Brache: Br<br />

Bei <strong>de</strong>n Quellen und Felsbiotopen gibt es außer<strong>de</strong>m noch eine Rubrik in <strong><strong>de</strong>r</strong> Kopfzeile, in <strong><strong>de</strong>r</strong><br />

die GPS-Koordinaten bei punktuell ausgebil<strong>de</strong>ten <strong>Biotope</strong>n eingetragen wer<strong>de</strong>n.<br />

Bei <strong>de</strong>n Hochstau<strong>de</strong>nsäumen (6430) ist das Feld zur aktuellen Nutzung durch die Angabe<br />

<strong><strong>de</strong>r</strong> Breite links und rechts <strong>de</strong>s Fließgewässers ersetzt, weil diese in <strong><strong>de</strong>r</strong> Regel als lineare<br />

<strong>Biotope</strong> erfasst wer<strong>de</strong>n. Auch bei an<strong><strong>de</strong>r</strong>en Biotoptypen (z.B. Großseggenried entlang eines<br />

verlan<strong>de</strong>ten Grabens) mit linearer Ausprägung sollte die Breite auf <strong>de</strong>m Kartierbogen<br />

vermerkt wer<strong>de</strong>n.<br />

Bei <strong>de</strong>n Biotoptypen 3130, 3140 und 3150 sowie 4030 und 6230 besteht rein theoretisch die<br />

Möglichkeit, dass Mikromosaike vorgefun<strong>de</strong>n wer<strong>de</strong>n, die sich aufgrund geringer Größe nicht<br />

abgrenzen und darstellen lassen. Hier gibt es die Möglichkeit, Komplexflächen auszuweisen,<br />

d.h. einer Flächennummer wer<strong>de</strong>n zwei o<strong><strong>de</strong>r</strong> mehr Biotoptypen zugeordnet. In <strong><strong>de</strong>r</strong> Kopfzeile<br />

unter <strong><strong>de</strong>r</strong> Rubrik % -Anteil im Komplex muss in diesem Fall <strong><strong>de</strong>r</strong> prozentuale Anteil <strong>de</strong>s<br />

Biotoptyps an <strong><strong>de</strong>r</strong> Gesamtfläche angegeben wer<strong>de</strong>n. Die Bildung von Komplexflächen ist<br />

jedoch nur für diese fünf Biotoptypen möglich. Bei allen an<strong><strong>de</strong>r</strong>en Biotoptypen darf eine<br />

Flächennummer ein<strong>de</strong>utig nur einem Biotoptyp zugeordnet wer<strong>de</strong>n.<br />

Auf Seite 2 <strong><strong>de</strong>r</strong> Kartierbögen befin<strong>de</strong>t sich ein Unterschriftsfeld. Je<strong><strong>de</strong>r</strong> Bogen ist in diesem<br />

Feld eigenhändig von <strong>de</strong>m für die Gemein<strong>de</strong> verantwortlichen Kartierer abzuzeichnen.<br />

Den Hauptteil <strong><strong>de</strong>r</strong> Kartierbögen nimmt die Bewertung ein, die aus <strong>de</strong>n drei Einzelparametern<br />

Struktur, Artenzusammensetzung und Beeinträchtigungen zusammengesetzt ist.<br />

Bei <strong><strong>de</strong>r</strong> Bewertung <strong><strong>de</strong>r</strong> Struktur wird das Vorhan<strong>de</strong>nsein bestimmter, für <strong>de</strong>n jeweiligen<br />

Biotoptyp typischer Strukturmerkmale bewertet, teilweise fließen auch <strong><strong>de</strong>r</strong> Grad <strong><strong>de</strong>r</strong><br />

Verbrachung o<strong><strong>de</strong>r</strong> Verbuschung mit ein. Das Resultat ist eine Einordnung in die<br />

Bewertungskategorien A, B o<strong><strong>de</strong>r</strong> C.<br />

Die Bewertung <strong><strong>de</strong>r</strong> Artenzusammensetzung basiert auf <strong><strong>de</strong>r</strong> Artenliste, die Charakterarten<br />

und seltene Arten enthält. Aus <strong><strong>de</strong>r</strong> Summe <strong><strong>de</strong>r</strong> kartierten Pflanzenarten resultiert eine<br />

Artenzahl, die eine Einordnung in die Kategorien A, B o<strong><strong>de</strong>r</strong> C ermöglicht. Bei einigen<br />

Biotoptypen sind Artengruppen angegeben, die zwar typisch für die Ausprägung sind, aber<br />

7

Kartieranleitung Biotopkataster Luxemburg Vorgehensweise<br />

zu häufig vorkommen und daher nicht in die Bewertung einfließen. Dies ist extra auf <strong>de</strong>m<br />

Kartierbogen vermerkt. Gleiches gilt für die Neophyten in <strong>de</strong>n Feuchtbiotopen, <strong><strong>de</strong>r</strong>en<br />

Erwähnung wichtig ist, die aber für die Artenzahl nicht relevant sind und für die Moose und<br />

Flechten, bei <strong>de</strong>nen nicht davon ausgegangen wer<strong>de</strong>n kann, dass je<strong><strong>de</strong>r</strong> Kartierer sich mit<br />

diesen Artengruppen auskennt.<br />

Der dritte Bewertungsparameter berücksichtigt die Beeinträchtigungen und Störungen <strong>de</strong>s<br />

Biotoptyps. Auch hier wird zunächst eine Einordnung in die Kategorien A, B o<strong><strong>de</strong>r</strong> C<br />

vorgenommen. Dann sollten alle Störfaktoren in <strong><strong>de</strong>r</strong> nachfolgen<strong>de</strong>n Liste angekreuzt bzw.<br />

ergänzt und zusätzlich jene unterstrichen wer<strong>de</strong>n, die für die Gesamtbewertung relevant<br />

sind.<br />

Die Bewertung <strong><strong>de</strong>r</strong> Einzelparameter ergibt eine Gesamtbewertung, die nach folgen<strong>de</strong>m<br />

Schema berechnet wird:<br />

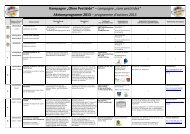

Tab. 2: Errechnen <strong><strong>de</strong>r</strong> Gesamtbewertung aus <strong>de</strong>n Bewertungen <strong><strong>de</strong>r</strong> Einzelparameter<br />

I Habitatstruktur A A A A A A A A A B B B B B B B B B C C C C C C C C C<br />

II Arteninventar A A A B B B C C C A A A B B B C C C A A A B B B C C C<br />

III<br />

A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C<br />

Beeinträchtigungen<br />

Resultat:<br />

Gesamtbewertung<br />

Erhaltungszustand<br />

A A B A B B B B C A B B B B B B B C B B C B B C C C C<br />

Nicht immer sind bei <strong><strong>de</strong>r</strong> Bewertung <strong><strong>de</strong>r</strong> Einzelparameter die Verhältnisse ein<strong>de</strong>utig und die<br />

Entscheidung zur Zuordnung zu einer <strong><strong>de</strong>r</strong> Kategorien ist dann schwierig. In diesen Fällen<br />

kann <strong><strong>de</strong>r</strong> Kartierer aus seinen Erfahrungswerten und seiner subjektiven Einschätzung heraus<br />

eine Entscheidung treffen.<br />

Bei einigen Biotoptypen (Großseggenrie<strong>de</strong>, Röhrichte, Quellen, Stillgewässer, Streuobst)<br />

macht es keinen Sinn, eine Bewertung <strong><strong>de</strong>r</strong> Artenzusammensetzung nach Artenzahlen<br />

vorzunehmen, weil entwe<strong><strong>de</strong>r</strong> <strong><strong>de</strong>r</strong> Biotoptyp von Natur aus artenarm ist (Großseggenrie<strong>de</strong>,<br />

Röhrichte), das Vorkommen bestimmter krautiger Pflanzenarten eine geringere Rolle spielt<br />

als die Strukturparameter (Stillgewässer und Quellen) o<strong><strong>de</strong>r</strong> ein ganz an<strong><strong>de</strong>r</strong>es<br />

Vegetationsstockwerk betrachtet wird (Streuobst). In diesen Fällen wird keine Bewertung<br />

zum Arteninventar vorgenommen und die Gesamtbewertung kann nicht aus <strong><strong>de</strong>r</strong> Bewertung<br />

<strong><strong>de</strong>r</strong> Einzelparameter errechnet wer<strong>de</strong>n. Es erfolgt lediglich eine subjektive<br />

Gesamtbewertung.<br />

Resultierend aus <strong>de</strong>n festgestellten Beeinträchtigungen können, müssen aber nicht,<br />

Pflegemaßnahmen für die kartierte Fläche vorgeschlagen wer<strong>de</strong>n. Die Einschätzung <strong>de</strong>s<br />

Kartierers kann jedoch in diesem Zusammenhang durchaus wichtig sein, <strong>de</strong>shalb wird<br />

empfohlen, diese Rubrik für alle Flächen auszufüllen, wo sich Bedarf ergibt.<br />

Wer sich faunistisch auskennt, kann außer<strong>de</strong>m nach Tierarten <strong><strong>de</strong>r</strong> Anhänge II, IV und V <strong><strong>de</strong>r</strong><br />

FFH-Richtlinie, Vogelarten nach Anhang I <strong><strong>de</strong>r</strong> Vogelschutz-Richtlinie und Tierarten nach<br />

Anhang I <strong>de</strong>s Biodiversitätsreglements Ausschau halten und sie in <strong><strong>de</strong>r</strong> entsprechen<strong>de</strong>n<br />

Rubrik vermerken.<br />

In <strong>de</strong>m Fall, dass durch die zu kartieren<strong>de</strong> Nutzfläche eine Gemein<strong>de</strong>grenze verläuft, ist<br />

jener Kartierer zuständig, in <strong>de</strong>ssen Gebiet <strong><strong>de</strong>r</strong> Hauptteil <strong><strong>de</strong>r</strong> Fläche liegt. Sind die<br />

Teilflächen in etwa gleich groß, wird die Fläche kartiert und später bei <strong><strong>de</strong>r</strong> Digitalisierung<br />

entschie<strong>de</strong>n, welcher Gemein<strong>de</strong> sie zugeschlagen wird.<br />

8

Kartieranleitung Biotopkataster Luxemburg Vorgehensweise<br />

Spezielle Vorgehensweise bei Glatthafer- und Calthion-Wiesen<br />

Im landwirtschaftlich genutzten Grünland geht <strong>de</strong>m Biotopkataster die parallel laufen<strong>de</strong><br />

Übersichtskartierung voraus, insofern nicht schon eine ältere Kartierung vorliegt. Laut <strong>de</strong>n im<br />

Einleitungskapitel erwähnten "Instructions d'application" <strong>de</strong>s Artikels 17 vom Dezember 2006<br />

sind Glatthaferwiesen und Sumpfdotterblumenwiesen nur in ihren besten Ausprägungen<br />

(Kategorie A – Flächen) geschützt (vgl. Kap. 4.1.7 und 4.2.11, Kartierkriterien).<br />

Entsprechend müssen parallel zur Übersichtskartierung <strong><strong>de</strong>r</strong> mageren Grünlandflächen die<br />

Biotopkataster-Kartierbögen für die Glatthaferwiesen resp. Calthion-Wiesen ausgefüllt<br />

wer<strong>de</strong>n, wenn sich eine A-Bewertung ergibt. Der Flächenanteil mit <strong><strong>de</strong>r</strong> A-Bewertung muss<br />

genau gegen schlechter zu bewerten<strong>de</strong> Anteile mit B- o<strong><strong>de</strong>r</strong> C-Bewertung abgegrenzt<br />

wer<strong>de</strong>n. Die B- und C-Bewertung auf <strong>de</strong>n Bögen <strong><strong>de</strong>r</strong> Glatthafer- und<br />

Sumpfdotterblumenwiesen wird für die Biotopkataster-Kartierung gar nicht benötigt, wur<strong>de</strong><br />

aber auf <strong>de</strong>n Bögen belassen für an<strong><strong>de</strong>r</strong>e, spätere Kartierungen.<br />

Spezielle Vorgehensweise bei Streuobstbestän<strong>de</strong>n<br />

Alle Streuobstbestän<strong>de</strong> ab 25 und mehr Hochstammobstbäumen älter als 30 Jahre und einer<br />

Bestandsdichte von 50 Bäumen pro Hektar (vgl. Kap 4.1.6, Kartierkriterien) wer<strong>de</strong>n im<br />

Rahmen <strong>de</strong>s Biotopkatasters kartiert. Befin<strong>de</strong>t sich im Unterwuchs eines solchen Bestan<strong>de</strong>s<br />

eine Glatthaferwiese <strong><strong>de</strong>r</strong> Kategorie A, wer<strong>de</strong>n neben <strong><strong>de</strong>r</strong> W-Nummer für die Wiese zwei<br />

verschie<strong>de</strong>ne Art.17-Kartiernummern (Bx) für die Glatthaferwiese und <strong>de</strong>n Streuobstbestand<br />

vergeben. Befin<strong>de</strong>t sich im Unterwuchs eine laut Übersichtskartierung naturschutzrelevante<br />

Wiese, die aber nicht die Art.17-Kriterien erfüllt, erhält die Fläche eine B-Nummer für das<br />

Streuobst und eine W-Nummer für die Wiese.<br />

Streuobstbestän<strong>de</strong> wer<strong>de</strong>n wie alle an<strong><strong>de</strong>r</strong>en Biotoptypen nicht nach Nutzungsparzellen,<br />

son<strong><strong>de</strong>r</strong>n als zusammenhängen<strong><strong>de</strong>r</strong> Biotoptyp kartiert. Bei <strong><strong>de</strong>r</strong> Abgrenzung ist auf<br />

Bestan<strong>de</strong>slücken zu achten; hier muss abgewägt wer<strong>de</strong>n, ob die Bestan<strong>de</strong>sdichte von 50<br />

Bäumen pro Hektar unterschritten wird und eine Trennung erfolgen muss.<br />

In Grenzfällen sollte die Fläche probeweise digitalisiert und die Anzahl <strong><strong>de</strong>r</strong> Obstbäume durch<br />

eine Luftbildauswertung geschätzt wer<strong>de</strong>n. Aus <strong>de</strong>n Ergebnissen wird eine Entscheidung<br />

getroffen, wo die Abgrenzungen verlaufen sollen und anschließend erst die<br />

Bestandsaufnahme im Gelän<strong>de</strong> vorgenommen.<br />

Spezielle Vorgehensweise bei Stillgewässern<br />

Stillgewässer sind grundsätzlich ab einer Min<strong>de</strong>stgröße von 25qm (inkl.<br />

Verlandungsbereiche) geschützt, insofern sie eine naturnahe Entwicklung aufweisen.<br />

Zusätzlich sind bestimmte Ausprägungen von Stillgewässern über die FFH-Richtlinie<br />

geschützt, wenn sie spezielle Kriterien erfüllen.<br />

Bei <strong><strong>de</strong>r</strong> Kartierung wird zunächst <strong><strong>de</strong>r</strong> Stillgewässerbogen (BK08) ausgefüllt und<br />

anschließend geprüft, ob evtl. FFH-Kriterien zutreffen. Dies wäre das Vorkommen von<br />

Schlammbo<strong>de</strong>nvegetation (3130), Characeen (3140) o<strong><strong>de</strong>r</strong> Schwimblatt- und/o<strong><strong>de</strong>r</strong><br />

Unterwasservegetation (3150). Ist eine o<strong><strong>de</strong>r</strong> mehrere dieser Kriterien erfüllt, muss zusätzlich<br />

zum Stillgewässerbogen noch <strong><strong>de</strong>r</strong> entsprechen<strong>de</strong> FFH-Bogen ausgefüllt wer<strong>de</strong>n (vgl. auch<br />

Kap. 4.1.5 und 4.2.1 bis 4.2.3).<br />

9

Kartieranleitung Biotopkataster Luxemburg Vorgehensweise<br />

3.3. Hinweise zu Kartierschwelle und Nummerierung<br />

Für die einzelnen Art.17-<strong>Biotope</strong> gelten die Vorgaben aus <strong>de</strong>n "Instructions d'application"<br />

(siehe Anhang), wann eine Fläche als geschützter Biotoptyp anzusehen ist und auskartiert<br />

wer<strong>de</strong>n muss. Wichtigste Kartierkriterien sind die hierin festgelegten Min<strong>de</strong>stgrößen. Dazu<br />

kommen bei manchen <strong>Biotope</strong>n zusätzliche Vorgaben, die teilweise <strong>de</strong>n Vorgaben <strong><strong>de</strong>r</strong><br />

Europäischen Union zur FFH-Richtlinie entsprechen (Manuel d'Interprétation <strong>de</strong>s Habitats <strong>de</strong><br />

l'Union Européenne pour les types d'habitat <strong>de</strong> l'annexe 1). Die Kartierkriterien sind<br />

ausführlich in <strong>de</strong>n Kapiteln zu <strong>de</strong>n Kartierkriterien (Kap. 4.1 und 4.2) resp. in <strong><strong>de</strong>r</strong> Übersicht in<br />

<strong><strong>de</strong>r</strong> Tabelle im Anhang I dargestellt.<br />

Wegen <strong><strong>de</strong>r</strong> verschie<strong>de</strong>nen parallel laufen<strong>de</strong>n Kartierungen müssen unterschiedliche<br />

Nummerierungssysteme angewandt wer<strong>de</strong>n, wie bereits in <strong>de</strong>n entsprechen<strong>de</strong>n Kapiteln<br />

erläutert (s.o.). Grundsätzlich wird, weil gemein<strong>de</strong>weise kartiert wird, in je<strong><strong>de</strong>r</strong> Gemein<strong>de</strong><br />

(nicht Sektion!) in Bezug auf die fortlaufen<strong>de</strong> Nummer bei 1 angefangen. Die folgen<strong>de</strong><br />

Tabelle gibt eine Übersicht über die einzelnen Nummerierungen, um Verwirrungen zu<br />

vermei<strong>de</strong>n:<br />

Tab. 3: Nummerierung <strong><strong>de</strong>r</strong> kartierten Flächen<br />

Art.17-<strong>Biotope</strong> einschließlich Kat. A-Flächen<br />

Glatthafer- und Feuchtwiesen und Streuobst mit 25<br />

Altbäumen und mehr<br />

Fortlaufen<strong>de</strong> Nummer (unabhängig von <strong><strong>de</strong>r</strong><br />

Pflanzengesellschaft) mit vorangestelltem B (B1,<br />

B2, etc.)<br />

10<br />

Naturschutzrelevante Grünlandparzellen <strong><strong>de</strong>r</strong><br />

Magergrünland- Übersichtskartierung<br />

Fortlaufen<strong>de</strong> Nummer mit vorangestelltem W<br />

(W1, W2, etc.)<br />

Zu beachten ist, dass die Rubrik „Flächenco<strong>de</strong>“ im Kopf <strong><strong>de</strong>r</strong> Kartierbögen nicht während <strong><strong>de</strong>r</strong><br />

Gelän<strong>de</strong>kartierung ausgefüllt, son<strong><strong>de</strong>r</strong>n erst nach <strong><strong>de</strong>r</strong> Digitalisierung automatisch erstellt und<br />

anschließend bei <strong><strong>de</strong>r</strong> Dateneingabe auf <strong>de</strong>n Bögen vermerkt wird.<br />

3.4. Fundpunkte seltener Arten<br />

Nach Möglichkeit sollten eventuelle Fundpunkte seltener Tier- und Pflanzenarten <strong><strong>de</strong>r</strong><br />

kartierten Flächen in <strong><strong>de</strong>r</strong> Karte eingetragen und die Fundstelle mit <strong>de</strong>m GPS-Gerät<br />

eingemessen wer<strong>de</strong>n. Relevant sind hier bei <strong>de</strong>n Pflanzen insbeson<strong><strong>de</strong>r</strong>e die Rote-Liste-<br />

Arten <strong><strong>de</strong>r</strong> Kategorie CR (Critical = vom Aussterben bedroht) nach <strong><strong>de</strong>r</strong> Roten Liste <strong><strong>de</strong>r</strong><br />

gefähr<strong>de</strong>ten Pflanzen Luxemburgs (COLLING 2005), aber auch die als Endangered (EN =<br />

stark gefähr<strong>de</strong>t) und Rare (R = selten) eingestuften Arten. Einen Augenmerk sollten die<br />

Kartierer auf folgen<strong>de</strong> vier CR-Arten legen, die von beson<strong><strong>de</strong>r</strong>em Interesse sind:<br />

• Euphrasia officinalis subsp. rostkoviana<br />

• Galium spurium<br />

• Polygala amarella<br />

• Ranunculus he<strong><strong>de</strong>r</strong>aceus<br />

Dazu wer<strong>de</strong>n je<strong>de</strong>m Kartierer digital die vorliegen<strong>de</strong>n historischen Daten zur Verfügung<br />

gestellt, die im Rahmen <strong>de</strong>s Katasters überprüft wer<strong>de</strong>n sollen.

Kartieranleitung Biotopkataster Luxemburg Vorgehensweise<br />

3.5. Zweifelsfälle<br />

Naturgegeben können immer Zweifelsfälle vorkommen, z.B. wenn eine Abgrenzung<br />

zwischen <strong>geschützten</strong> und nicht <strong>geschützten</strong> <strong>Biotope</strong>n nicht zweifelsfrei durchgeführt wer<strong>de</strong>n<br />

kann o<strong><strong>de</strong>r</strong> wenn die Fläche nicht zu einem optimalen Zeitpunkt aufgesucht wer<strong>de</strong>n konnte. In<br />

diesen Fällen können die Flächen als Verdachtsflächen markiert wer<strong>de</strong>n und zu einem<br />

späteren Zeitpunkt noch einmal aufgesucht o<strong><strong>de</strong>r</strong> mit an<strong><strong>de</strong>r</strong>en Kartierern und Experten<br />

diskutiert wer<strong>de</strong>n.<br />

Bei Art.17-<strong>Biotope</strong>n, die in einer zusammenhängen<strong>de</strong>n Fläche in unterschiedlich guter<br />

Ausprägung vorliegen, sollte bei gravieren<strong>de</strong>n Unterschie<strong>de</strong>n, z.B. eine A-Bewertung in<br />

einem Teilbereich und eine C-Bewertung in einem benachbarten Teilbereich, eine<br />

Abgrenzung und Trennung vorgenommen wer<strong>de</strong>n. Dies aber nur, wenn bei bei<strong>de</strong>n<br />

Teilbereichen die Min<strong>de</strong>stgröße nicht unterschritten wird.<br />

11

Kartieranleitung Biotopkataster Luxemburg Kartierkriterien<br />

4. Kartierkriterien für die zu erfassen<strong>de</strong>n Art.17-<br />

<strong>Biotope</strong><br />

4.1. Nicht nach Fauna-Flora-Habitatrichtlinie geschützte<br />

<strong>Biotope</strong><br />

Zu dieser Kategorie gehören alle Biotoptypen, die zwar nach Art. 17 <strong>de</strong>s luxemburgischen<br />

Naturschutzgesetzes geschützt sind, aber keinen europaweiten Schutz nach <strong><strong>de</strong>r</strong> Fauna-<br />

Flora-Habitatrichtlinie genießen. Hierzu gehören Röhrichte, Großseggenrie<strong>de</strong>, Feuchtwiesen,<br />

Sümpfe und Nie<strong><strong>de</strong>r</strong>moore, Sand- und Silikatmagerrasen, Streuobstbestän<strong>de</strong>, Quellen (mit<br />

Ausnahme <strong><strong>de</strong>r</strong> Kalktuff-Quellen, die als FFH-Biotoptyp 7220 erfasst wer<strong>de</strong>n) und<br />

Stillgewässer ohne Unterwasser- und Schwimmblattvegetation, Characeen o<strong><strong>de</strong>r</strong><br />

Schlammbo<strong>de</strong>nvegetation.<br />

Die Pflanzengesellschaften, die <strong>de</strong>n einzelnen Biotoptypen zugeordnet wer<strong>de</strong>n und <strong>de</strong>m<br />

Kartierer als Anhaltspunkt dienen sollen, folgen überwiegend <strong><strong>de</strong>r</strong> Nomenklatur von<br />

OBERDORFER 1993a, OBERDORFER 1993b und OBERDORFER 1998 mit Ausnahme <strong><strong>de</strong>r</strong><br />

Wirtschaftswiesen, die nach DIERSCHKE & BRIEMLE 2002 (Arrhenatherion) und POTT 1995<br />

(Calthion) benannt wur<strong>de</strong>n.<br />

4.1.1. Großseggenrie<strong>de</strong> (BK04)<br />

Großseggenrie<strong>de</strong> sind meist artenärmere, von einer o<strong><strong>de</strong>r</strong> wenigen Großseggenarten<br />

dominierte Bestän<strong>de</strong> mit dichtrasigem o<strong><strong>de</strong>r</strong> bultigem Wuchs. Sie fin<strong>de</strong>n sich überwiegend an<br />

flach überschwemmten o<strong><strong>de</strong>r</strong> auch quelligen Stellen, die durchaus zeitweise trocken fallen<br />

können und sind vor allem in Sümpfen, Nie<strong><strong>de</strong>r</strong>mooren, entlang verlan<strong>de</strong>ter Gräben und an<br />

<strong>de</strong>n Ufern von Seen und Teichen verbreitet.<br />

Potenzielle Pflanzengesellschaften:<br />

- Caricetum elatae<br />

- Caricetum gracilis (Carex acuta)<br />

- Caricetum paniculatae<br />

- Caricetum rostratae<br />

- Caricetum vesicariae<br />

- Caricetum vulpinae<br />

- Carex acutiformis-Gesellschaft<br />

- Carex disticha-Gesellschaft<br />

Alle Großseggenrie<strong>de</strong> ab einer Min<strong>de</strong>stgröße von 100m 2 sind laut Naturschutzgesetz<br />

geschützt. Weitere Kartierkriterien sind nicht festgelegt, die zu erfassen<strong>de</strong>n <strong>Biotope</strong> wer<strong>de</strong>n<br />

vor allem durch die typische Artenkombination charakterisiert.<br />

Im Einzelfall können Verzahnungen mit Feuchtwiesen o<strong><strong>de</strong>r</strong> verwandten Gesellschaften<br />

vorkommen, hier wird nach <strong><strong>de</strong>r</strong> Häufigkeit typischer Arten in die ein o<strong><strong>de</strong>r</strong> an<strong><strong>de</strong>r</strong>e Richtung<br />

entschie<strong>de</strong>n. Wenn die Seggenarten mehr als 50% <strong><strong>de</strong>r</strong> Fläche <strong>de</strong>cken, ist <strong><strong>de</strong>r</strong> Bestand als<br />

Seggenried zu kartieren; bei einer Deckung weniger als 50% wird <strong><strong>de</strong>r</strong> Bestand zu <strong>de</strong>n<br />

Feuchtwiesen gestellt und kann damit (bei B- o<strong><strong>de</strong>r</strong> C-Bewertung) aus <strong>de</strong>m Biotopkataster<br />

fallen.<br />

12

Kartieranleitung Biotopkataster Luxemburg Kartierkriterien<br />

4.1.2. Quellen (BK05)<br />

Bei Quellbereichen han<strong>de</strong>lt es sich um permanent o<strong><strong>de</strong>r</strong> zeitweise schütten<strong>de</strong> natürliche<br />

Grundwasseraustritte. Dabei wer<strong>de</strong>n nach Austrittsart die Quelltypen Sturz-, Tümpel-,<br />

Sicker- o<strong><strong>de</strong>r</strong> Sinterquellen unterschie<strong>de</strong>n. Die typische Umgebung umfasst je nach Quelltyp<br />

Quellflur, Quellbach, Kleinseggensumpf, Nasswiese, Nie<strong><strong>de</strong>r</strong>moor, Zwischenmoor o<strong><strong>de</strong>r</strong><br />

Stau<strong>de</strong>nfluren.<br />

Potenzielle Pflanzengesellschaften:<br />

• Silikatquellfluren<br />

- Stellario-alsines-Montietum rivularis (Pott 1995)<br />

- Cardamine amara-Basalgesellschaft (Pott 1995)<br />

• Kalkquellfluren (Tuffquellen, siehe FFH-Biotoptypen, Kap. 4.2.13)<br />

- Cratoneuretum filicino-commutati (Moosgesellschaft)<br />

Nicht immer sind Quellbereiche durch quelltypische Moos- und Pflanzenarten<br />

gekennzeichnet, alle Quellen sind aber typischerweise im Wasser bzw. auf <strong>de</strong>m<br />

Gewässergrund durch charakteristische Quellorganismen besie<strong>de</strong>lt. Sie unterschei<strong>de</strong>n sich<br />

dadurch von Hangwassersammel- und Druckwasseraustritts-Stellen.<br />

Ein wichtiger Faktor ist außer<strong>de</strong>m die Wassertemperatur, Grundwasseraustritte sind im<br />

Sommer immer <strong>de</strong>utlich kälter und im Winter immer <strong>de</strong>utlich wärmer als das<br />

Oberflächenwasser. Bei Schwierigkeiten bei <strong><strong>de</strong>r</strong> Unterscheidung von Oberflächen- und<br />

Grundwasser, z.B. bei stark wasserstauen<strong>de</strong>n, tonigen Bö<strong>de</strong>n, kann daher das Messen <strong><strong>de</strong>r</strong><br />

Wassertemperatur mit einem Thermometer Aufschluss darüber geben, ob es sich bei einer<br />

nassen Stelle tatsächlich um einen Quellaustritt han<strong>de</strong>lt. Laut <strong><strong>de</strong>r</strong> Kartieranleitung zum<br />

Bayerischen Quellerfassungsbogen (BAYERISCHES LANDESAMT FÜR WASSERWIRTSCHAFT<br />

2005) darf die Temperatur im Sommer nicht mehr als 14°C überschreiten und im Winter nicht<br />

unter 8°C liegen.<br />

Alle nicht gefassten und nicht zur Trinkwassergewinnung genutzten Quellen sind nach Art.17<br />

<strong>de</strong>s luxemburgischen Naturschutzgesetzes unabhängig von ihrer Größe geschützt. Hierzu<br />

gehören <strong>de</strong>mnach nicht nur naturnah ausgebil<strong>de</strong>te Quellbereiche, son<strong><strong>de</strong>r</strong>n auch<br />

anthropogen stark verän<strong><strong>de</strong>r</strong>te Quellaustritte, z.B. mit Sohlen- o<strong><strong>de</strong>r</strong> Uferverbau. Betrachtetet<br />

wird bei <strong><strong>de</strong>r</strong> Kartierung <strong><strong>de</strong>r</strong> Quellmund und 10m <strong>de</strong>s Quellbaches.<br />

Der Kartierbogen entspricht einem vereinfachten Verfahren <strong>de</strong>s Bayrischen<br />

Quellerfassungsbogens. Bei Schwierigkeiten mit <strong>de</strong>m Bogen hilft die Kartieranleitung <strong>de</strong>s<br />

Bayrischen Lan<strong>de</strong>samtes für Wasserwirtschaft weiter, die aus <strong>de</strong>m Internet heruntergela<strong>de</strong>n<br />

wer<strong>de</strong>n kann (BAYERISCHES LANDESAMT FÜR WASSERWIRTSCHAFT 2005,<br />

www.bayern.<strong>de</strong>/LFW/projekte/qp/welcome.htm).<br />

Die Quellen sollten, wenn sie auf <strong><strong>de</strong>r</strong> Karte nicht ein<strong>de</strong>utig einzuzeichnen sind (z.B. auf<br />

großen landwirtschaftlichen Nutzflächen ohne Orientierungsmöglichkeit), mit einem GPS-<br />

Gerät eingemessen wer<strong>de</strong>n; bei Einzelquellen wird hierzu die Lage <strong>de</strong>s Quellmun<strong>de</strong>s<br />

berücksichtigt, bei einem Quellsystem/-komplex wird <strong><strong>de</strong>r</strong> topographisch niedrigste und <strong><strong>de</strong>r</strong><br />

höchste Punkt eingemessen.<br />

Sollte sich <strong><strong>de</strong>r</strong> Quellbereich als Quellsystem o<strong><strong>de</strong>r</strong> –komplex über mehr als 100qm<br />

erstrecken, wird zusätzlich zum Quellerfassungsbogen <strong><strong>de</strong>r</strong> Bogen für Sümpfe und<br />

Nie<strong><strong>de</strong>r</strong>moore (BK11, vgl. Kap 4.1.8) ausgefüllt. Außer<strong>de</strong>m wer<strong>de</strong>n alle erkennbaren<br />

Quellaustritte mit einem Punkt in <strong><strong>de</strong>r</strong> Karte markiert. Ist kein ein<strong>de</strong>utiger Quellaustritt<br />

erkennbar, wird symbolisch ein Punkt an die topografisch höchste Stelle <strong>de</strong>s Quellsumpfs<br />

gesetzt.<br />

Zu beachten ist bei <strong>de</strong>n Quellen außer<strong>de</strong>m, dass Quellfluren mit Kalktuff als einziger<br />

Quelltyp nach FFH-Richtlinie geschützt sind und <strong><strong>de</strong>r</strong> entsprechen<strong>de</strong> Bewertungsbogen<br />

ausgefüllt wer<strong>de</strong>n muss (vgl. Kap. 4.2.13.). Bei Schwierigkeiten bei <strong><strong>de</strong>r</strong> Kartierung<br />

13

Kartieranleitung Biotopkataster Luxemburg Kartierkriterien<br />

(insbeson<strong><strong>de</strong>r</strong>e mit <strong><strong>de</strong>r</strong> Bestimmung <strong><strong>de</strong>r</strong> Moose) sollte die Quelle als Verdachtsfläche<br />

gekennzeichnet und anschließend von einem Experten beurteilt wer<strong>de</strong>n.<br />

4.1.3. Röhrichte (BK06)<br />

Röhrichte sind hochwüchsige, meist artenärmere Pflanzenbestän<strong>de</strong> überwiegend am Ufer<br />

o<strong><strong>de</strong>r</strong> im Verlandungsbereich stehen<strong><strong>de</strong>r</strong> o<strong><strong>de</strong>r</strong> fließen<strong><strong>de</strong>r</strong> Gewässer, einschließlich vollständig<br />

verlan<strong>de</strong>ter Gewässer. Im Rahmen <strong>de</strong>s Biotopkatasters wer<strong>de</strong>n nur die<br />

Stillgewässerröhrichte und Schilfröhrichte erfasst, die Fließgewässerröhrichte sind wie alle<br />

an<strong><strong>de</strong>r</strong>en Fließgewässerlebensräume (mit Ausnahme <strong><strong>de</strong>r</strong> Hochstau<strong>de</strong>nsäume) nicht in die<br />

Kartierung integriert.<br />

Stillgewässer- und Schilfröhrichte sind meist hochwüchsig und kommen im<br />

Verlandungsbereich stehen<strong><strong>de</strong>r</strong> und träge fließen<strong><strong>de</strong>r</strong> Gewässer, in versumpften Auen sowie<br />

im Kontakt mit Sümpfen und Nie<strong><strong>de</strong>r</strong>mooren vor. Es han<strong>de</strong>lt sich meist um relativ artenarme<br />

Bestän<strong>de</strong> die nur durch eine Art dominiert wer<strong>de</strong>n.<br />

Potenzielle Pflanzengesellschaften:<br />

- Phragmitetum australis<br />

- Scirpetum lacustris (Schoenoplectus lacustris)<br />

- Typhetum angustifoliae<br />

- Typhetum latifoliae<br />

- Glycerietum maximae<br />

- Glycerio-Sparganietum erecti<br />

- Equisetum fluviatile-Gesellschaft<br />

- Cicuto-Caricetum pseudocyperi<br />

Die Min<strong>de</strong>stgröße für die Aufnahme in das Biotopkataster beträgt für Röhrichte 100m 2 .<br />

Weitere Kartierkriterien sind nicht festgelegt, die zu erfassen<strong>de</strong>n <strong>Biotope</strong> wer<strong>de</strong>n vor allem<br />

durch die typische Artenkombination charakterisiert.<br />

Im Einzelfall können Verzahnungen mit Feuchtwiesen o<strong><strong>de</strong>r</strong> verwandten Gesellschaften<br />

vorkommen, hier wird nach <strong><strong>de</strong>r</strong> Häufigkeit typischer Arten in die ein o<strong><strong>de</strong>r</strong> an<strong><strong>de</strong>r</strong>e Richtung<br />

entschie<strong>de</strong>n. Wenn die Röhrichtarten mehr als 50% <strong><strong>de</strong>r</strong> Fläche <strong>de</strong>cken, ist <strong><strong>de</strong>r</strong> Bestand als<br />

Röhricht zu kartieren; bei einer Deckung weniger als 50% wird <strong><strong>de</strong>r</strong> Bestand zu <strong>de</strong>n<br />

Feuchtwiesen gestellt und kann damit (bei B- o<strong><strong>de</strong>r</strong> C-Bewertung) aus <strong>de</strong>m Biotopkataster<br />

fallen.<br />

4.1.4. Sand- und Silikatmagerrasen (BK07)<br />

Die Sand- und Silikatmagerrasen sind artenreiche, lückige Vegetationsbestän<strong>de</strong>, die in <strong><strong>de</strong>r</strong><br />

Struktur <strong>de</strong>n Kalkmagerrasen ähneln, aber aufgrund <strong><strong>de</strong>r</strong> Basenarmut <strong>de</strong>s Ausgangsgesteins<br />

eine an<strong><strong>de</strong>r</strong>e Artenzusammensetzung besitzen. Sie kommen in Luxemburg vor allem auf<br />

Luxemburger Sandstein und im Zentrum auf Buntsandstein als Sandmagerrasen, im Ösling<br />

als Silikatmagerrasen vor. Problematisch ist die pflanzensoziologische Einordnung dieser<br />

Gesellschaften, zu <strong><strong>de</strong>r</strong> es noch kein anerkanntes System gibt. In Luxemburg ist die<br />

Artenzusammensetzung sowohl auf Tonschiefer als auch auf Sandstein sehr homogen.<br />

Potenzielle Pflanzengesellschaften:<br />

- Thymo-Festucetum (Pott 1995)<br />

- Genisto sagittalis-Phleetum phleoi<strong>de</strong>s (Pott 1995)<br />

- Airo-Festucetum ovinae<br />

- Agrostis tenuis-Dianthus <strong>de</strong>ltoi<strong>de</strong>s-Gesellschaft<br />

- Festuca rubra-Agrostis capillaris-Gesellschaft<br />

14

Kartieranleitung Biotopkataster Luxemburg Kartierkriterien<br />

Aufgrund <strong><strong>de</strong>r</strong> unklaren pflanzensoziologischen Situation wur<strong>de</strong>n diese Vegetationstypen<br />

nicht unter <strong>de</strong>n Schutz <strong><strong>de</strong>r</strong> FFH-Richtlinie gestellt. Da es sich aber hier wie bei <strong>de</strong>n an<strong><strong>de</strong>r</strong>en<br />

Magerrasengesellschaften um bedrohte <strong>Biotope</strong> han<strong>de</strong>lt, wer<strong>de</strong>n sie im Rahmen <strong>de</strong>s<br />

Biotopkatasters als Trockenrasen silikatischer Ausgangsgesteine mit kartiert.<br />

Die Min<strong>de</strong>stgröße für die Kartierung <strong><strong>de</strong>r</strong> Sandmagerrasen beträgt wie bei <strong>de</strong>n meisten<br />

an<strong><strong>de</strong>r</strong>en Magerrasengesellschaften 100m 2 . Weiteres Kartierkriterium ist die typische<br />

Ausbildung <strong><strong>de</strong>r</strong> Vegetation.<br />

4.1.5. Stillgewässer (BK08)<br />

Alle Stillgewässer, die einer naturnahen Entwicklung unterliegen, sind nach Art.17 geschützt.<br />

Eine naturnahe Entwicklung lässt sich vor allem am Zustand <strong><strong>de</strong>r</strong> Ufer ablesen, die keinesfalls<br />

zu intensiv genutzt sein und zumin<strong>de</strong>st teilweise Röhricht-, Seggen- o<strong><strong>de</strong>r</strong> an<strong><strong>de</strong>r</strong>e<br />

Feuchtvegetation aufweisen sollten. Keinesfalls sollten die Ufer sehr steil o<strong><strong>de</strong>r</strong> zu mehr als<br />

50% verbaut sein o<strong><strong>de</strong>r</strong> <strong><strong>de</strong>r</strong> Fischbesatz übermäßig hoch.<br />

Die Min<strong>de</strong>stgröße für Stillgewässer beträgt 25qm, dabei wird ein evtl. vorhan<strong>de</strong>ner<br />

Verlandungsbereich mit eingerechnet. Auch die Abgrenzung auf <strong><strong>de</strong>r</strong> Karte wird durch die<br />

äußere Grenze <strong>de</strong>s Verlandungsbereiches markiert.<br />

Für alle Stillgewässer, die Characeen (Armleuchteralgen), Schlammbo<strong>de</strong>nvegetation o<strong><strong>de</strong>r</strong><br />

typische Unterwasser- o<strong><strong>de</strong>r</strong> Schwimmblattvegetation aufweisen, müssen zusätzlich die<br />

Bögen 3130, 3140 o<strong><strong>de</strong>r</strong> 3150 ausgefüllt wer<strong>de</strong>n, da diese unter die FFH-Richtlinie fallen (vgl.<br />

Kap. 4.2.1 bis 4.2.3).<br />

4.1.6. Streuobst (BK09)<br />

Als geschützt nach Artikel 17 <strong>de</strong>s Naturschutzgesetzes gelten außerhalb <strong>de</strong>s Bauperimeters<br />

Streuobstwiesen mit min<strong>de</strong>stens 25 Hochstamm-Obstbäumen mit einem Min<strong>de</strong>stalter von 30<br />

Jahren und einer Pflanzdichte von min<strong>de</strong>stens 50 Bäumen pro Hektar. Geschützt sind<br />

unabhängig von diesen Kartierkriterien auch alle Obstwiesen, in <strong>de</strong>nen eine <strong><strong>de</strong>r</strong> folgen<strong>de</strong>n<br />

gefähr<strong>de</strong>ten Arten vorkommt: Steinkauz (Athene noctua), Wen<strong>de</strong>hals (Jynx torquilla),<br />

Raubwürger (Lanius excubitor), Gartenschläfer (Eliomys quercinus), Fransenfle<strong><strong>de</strong>r</strong>maus<br />

(Myotis nattereri), Rauhautfle<strong><strong>de</strong>r</strong>maus (Pipistrellus nathusii), Braunes Langohr (Plecotus<br />

auritus).<br />

Als Hochstamm gelten Bäume ab einer Stammhöhe von 180 cm. Gera<strong>de</strong> bei Obstbäumen<br />

müssen hier jedoch +/- 20 cm Toleranz gelten. Für das Biotopkataster wer<strong>de</strong>n nur die<br />

Altbäume ≥ 30 Jahre durch <strong>Erfassung</strong> von Art und Vitalität genau dokumentiert. Die<br />

Jungbäume < 30 Jahre wer<strong>de</strong>n nur gezählt und als Summe auf <strong>de</strong>m Bogen eingetragen. Da<br />

in <strong>de</strong>n siebziger Jahren viele Streuobstwiesen <strong><strong>de</strong>r</strong> verän<strong><strong>de</strong>r</strong>ten Agrarpolitik zum Opfer fielen,<br />

kann davon ausgegangen wer<strong>de</strong>n, dass ältere Bäume meistens älter als 30 Jahre sind. In<br />

<strong><strong>de</strong>r</strong> unteren Altersklasse han<strong>de</strong>lt es sich um Neupflanzungen ab <strong>de</strong>n neunziger Jahren.<br />

Bei <strong><strong>de</strong>r</strong> <strong>Erfassung</strong> <strong><strong>de</strong>r</strong> Altbäume spielt die Vitalität <strong><strong>de</strong>r</strong> Bäume eine größere Rolle. Dabei<br />

be<strong>de</strong>uten:<br />

vital: gesun<strong><strong>de</strong>r</strong> Baum in gutem Pflegezustand mit ausreichen<strong>de</strong>n Zuwächsen<br />

(standortabhängig), kein Totholz;<br />

mäßig vital (für Bäume älter als 10 Jahre): +/- gesun<strong>de</strong> Bäume mit Beeinträchtigungen, die<br />

durch Pflegeeingriffe – wie etwa Schnittmaßnahmen – zu beheben sind und wie<strong><strong>de</strong>r</strong> zu<br />

vitalen Bäumen führen;<br />

abgängig: Bäume mit starken Beeinträchtigungen und einem hohen Totholzanteil. Bei älteren<br />

Bäumen kann dies sehr starker Befall mit Mistel (Viscum album) sein, Astbruch etc.<br />

Zur möglichst genauen Abgrenzung <strong><strong>de</strong>r</strong> Streuobstbestän<strong>de</strong>, die u.U. in <strong>de</strong>m Fall schwierig<br />

wer<strong>de</strong>n kann, wenn die Obstbäume grüppchenweise verstreut sind, sollte die<br />

15

Kartieranleitung Biotopkataster Luxemburg Kartierkriterien<br />

Min<strong>de</strong>stbestandsdichte von 50 Bäumen pro Hektar beachtet wer<strong>de</strong>n. Rechnerisch ergibt dies<br />

für je<strong>de</strong>n Baum eine Fläche von 200qm. Nur wenn diese Bestandsdichte erreicht ist, kann<br />

<strong><strong>de</strong>r</strong> Bestand als zusammenhängen<strong><strong>de</strong>r</strong> Streuobstbestand kartiert wer<strong>de</strong>n. Dies ist im Gelän<strong>de</strong><br />

nur annähernd als Schätzung möglich, in Grenzfällen sollte die Fläche probeweise<br />

digitalisiert und die Anzahl <strong><strong>de</strong>r</strong> Obstbäume durch eine Luftbildauswertung geschätzt wer<strong>de</strong>n.<br />

Aus <strong>de</strong>n Ergebnissen wird eine Entscheidung getroffen, wo die Abgrenzungen verlaufen<br />

sollen und anschließend erst die Bestandsaufnahme im Gelän<strong>de</strong> vorgenommen.<br />

Die Bewertung <strong><strong>de</strong>r</strong> Obstwiesen basiert sowohl auf <strong><strong>de</strong>r</strong> Vitalität <strong>de</strong>s Gesamtbestan<strong>de</strong>s als<br />

auch auf <strong><strong>de</strong>r</strong> ökologischen Wertigkeit, d.h. Anzahl <strong><strong>de</strong>r</strong> Baumhöhlen, Totholzanteile o<strong><strong>de</strong>r</strong><br />

Vorkommen seltener Tierarten. Als beson<strong><strong>de</strong>r</strong>s gut wür<strong>de</strong> man z.B. eine Obstwiese bewerten,<br />