Hämorrhoidalleiden â Teil 2 Letzter Ausweg Operation

Hämorrhoidalleiden â Teil 2 Letzter Ausweg Operation

Hämorrhoidalleiden â Teil 2 Letzter Ausweg Operation

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

Hämorrhoidalleiden – <strong>Teil</strong> 2<br />

<strong>Letzter</strong> <strong>Ausweg</strong> <strong>Operation</strong><br />

D. Geile<br />

In der letzten Ausgabe wurden<br />

hauptsächlich die verschiedenen<br />

konservativen Behandlungsmöglichkeiten<br />

beim<br />

Hämorrhiodalleiden vorgestellt.<br />

Manchmal reichen<br />

diese jedoch nicht mehr aus<br />

und es bleibt als letzter <strong>Ausweg</strong><br />

nur noch die <strong>Operation</strong>.<br />

Das dritte Stadium des Hämorrhoidalleidens<br />

ist gekennzeichnet<br />

durch den bleibenden Vorfall<br />

von Plexusanteilen (zirkulär oder in segmentalen<br />

Bezirken), die mit Mukosa<br />

überzogen sind. Wird Mukosa erst einmal<br />

permanent vor dem After sichtbar,<br />

muss davon ausgegangen werden, dass<br />

die Halterung des Hämorrhoidalpolsters<br />

im Analkanal zerrissen ist. Dabei kann<br />

es sich um einzelne Knoten im Bereich<br />

der vermehrten Druckeinwirkung – bei<br />

Frauen eher in der vorderen Zirkumferenz,<br />

bei Männern eher im sakral gele-<br />

<strong>Operation</strong>smethoden beim<br />

Hämorrhoidalleiden<br />

DgHAL (Dopplerschall-gesteuerte<br />

Hämorrhoidalarterienligatur)<br />

Segmentäre Verfahren:<br />

— offene Hämorrhoidektomie:<br />

nach Milligan-Morgan<br />

— geschlossene Hämorrhoidektomie:<br />

nach Ferguson<br />

— submuköse Hämorrhoidektomie:<br />

nach Parks<br />

Zirkuläre Verfahren:<br />

— rekonstruktive Hämorrhoidektomie:<br />

nach Fansler-Arnold<br />

— supraanodermale Hämorrhoidektomie:<br />

nach Longo/Stapler<br />

URO-NEWS 4·2006<br />

© Dr. D. Geile, München (alle Abbildungen)<br />

a<br />

b<br />

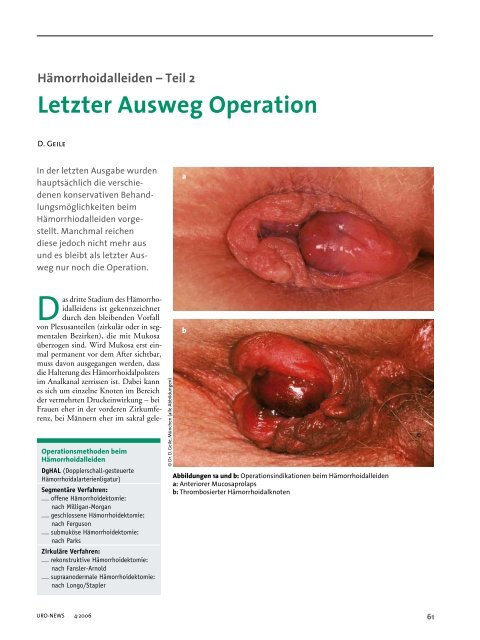

Abbildungen 1a und b: <strong>Operation</strong>sindikationen beim Hämorrhoidalleiden<br />

a: Anteriorer Mucosaprolaps<br />

b: Thrombosierter Hämorrhoidalknoten<br />

61

genen Anteil – oder auch um zirkuläre<br />

Prolapsformen handeln (Abb. 1a und b,<br />

S. 61); auch der gesamte Analkanal kann<br />

ausgestülpt sein (= kompletter Analprolaps,<br />

Abb. 2a und b).<br />

Die typische Symptomatik umfasst<br />

Inkontinenzzeichen, ständiges Nässen,<br />

Druckgefühl und Blutungen bei mechanischer<br />

Einwirkung. Durch die Überdehnung<br />

der Sphinkteren kommt es im<br />

weiteren Verlauf zur Funktionsstörung,<br />

die Inkontinenzsymptomatik wird durch<br />

die ständig sezernierende, evertierte Mu-<br />

62<br />

Hämorrhoidalleiden Grad 3<br />

Fortbildung Hämorrhoidalleiden – <strong>Teil</strong> 2<br />

a b<br />

— kompletter Analprolaps, schmerzlos, Inkontinenzzeichen<br />

— Blutungen bei mechanischer Reizung<br />

— ständiger Stuhldrang<br />

Abbildung 3: Offen-segmentäres <strong>Operation</strong>sverfahren<br />

nach Milligan-Morgan<br />

kosa verstärkt. Die Polster- beziehungsweise<br />

Knotenbildung erweist sich als<br />

hygienisch und ästhetisch sehr störend,<br />

außerdem führt der ständige Stuhldrang<br />

zu massivem Pressen des Patienten und<br />

so schließt sich ein Teufelskreis.<br />

DgHAL: nicht immer<br />

von Erfolg gekrönt<br />

Bei der Dopplerschall-gesteuerten Hämorrhoidalarterienligatur<br />

(DgHAL)<br />

werden mittels eines speziellen Instrumentariums<br />

die zum Plexus führenden<br />

Arterien lokalisiert und durch ein Spezialproktoskop<br />

submukös umstochen.<br />

Diese an sich einfache Methode ist beim<br />

Hämorrhoidalleiden Grad 2 und 2–3 als<br />

Zwischenform indiziert (vgl. Abb. 6,<br />

S. 66). Sie kann ambulant durchgeführt<br />

werden (je nach Autor mit oder ohne<br />

Anästhesie). Einwände gegen die Methode<br />

könnten aufgrund anatomischer Gegebenheiten<br />

bestehen: Nach einer Studie<br />

der Arbeitsgruppe in Innsbruck verlaufen<br />

bei 71% der Untersuchten die Endäste<br />

des arteriellen Zuflusses der Arteria rektalis<br />

superior in den äußeren Schichten<br />

der Rektumwand nach distal und münden<br />

erst unterhalb des Ligaturbereichs in<br />

die Submukosa ein [Aigner, Fritsch et al.,<br />

2005].<br />

Der Therapieerfolg, was das Symptom<br />

Blutung betrifft, wird in der Lite-<br />

Abbildungen 2a–b<br />

ratur mit 50–90% angegeben; Komplikationen<br />

treten bei 1–15% der Behandelten<br />

auf. Die Ergebnisse in Hinblick<br />

auf die Beseitigung prolabierender Formationen<br />

sind in den noch wenigen<br />

Studien mit 80–90% angegeben, der<br />

Follow-up bewegt sich allerdings noch<br />

im Bereich von Monaten. Die Patientenzufriedenheit<br />

ist bei Beendigung der<br />

Therapie hoch (82% sind sehr zufrieden<br />

bei einem Follow-up von bis zu zwölf<br />

Monaten) [Plescher et al., 2005].<br />

Weitere <strong>Operation</strong>smethoden<br />

Mit den Methoden, die den Zustrom<br />

drosseln, kann die zerstörte Struktur<br />

nicht wieder hergestellt werden. Als<br />

operatives Vorgehen bieten sich je nach<br />

Befund segmentäre oder zirkuläre Verfahren<br />

an, die als offene oder geschlossene<br />

<strong>Operation</strong> durchgeführt werden –<br />

das heißt unter Offenlassen der Exzisionswunden<br />

und nachfolgender offener<br />

Wundbehandlung oder mit Rekonstruktion<br />

der Auskleidung des Analkanals<br />

(s. Tabelle, S. 61).<br />

Segmentäre <strong>Operation</strong>sverfahren<br />

Beim segmentären <strong>Operation</strong>sverfahren<br />

werden alle Eingriffe nach folgendem<br />

Prinzip durchgeführt:<br />

Fortsetzung Seite 65 —<br />

URO-NEWS 4·2006

— Unterbindung der zuführenden Arterien,<br />

— Entfernung des abundanten Gewebes,<br />

— Reposition der Prolapsstrukturen,<br />

— Erhalt oder Wiederherstellung ausreichender<br />

Hautauskleidung (Epidermis/Mukosa/Anoderm)<br />

im Analkanal<br />

zum Erhalt der Sensibilität.<br />

Offen: Die Standardmethode des 20.<br />

Jahrhunderts ist die offene, segmentäre<br />

Hämorrhoidektomie nach Milligan<br />

Morgan, die besonders bei Entfernung<br />

einzelner prolabierender Knoten nach<br />

wie vor ihren Platz im Repertoire der<br />

Proktologen hat. Es werden bis zu drei<br />

Hauptknoten des Plexus mit den Einstrombahnen<br />

bei 3.00 Uhr, 7.00 Uhr<br />

und 11.00 Uhr exzidiert, dabei der arterielle<br />

Zufluss ligiert und die Wunden<br />

offen nachbehandelt (Abb. 3, S. 62).<br />

Durch mehrere offene Wunden im<br />

Analkanal hat der Patient teilweise erhebliche<br />

Schmerzen; weniger schmerzhaft<br />

ist die Entfernung nur einzelner<br />

Knoten.<br />

Geschlossen: Die Auskleidung des<br />

Analkanals beziehungsweise der Hautmukosaüberzug<br />

der Knoten werden<br />

eingeschnitten und nach plastisch-chirurgischer<br />

Schnittführung abpräpariert.<br />

Die Knoten werden im Submukosabereich<br />

nach Ligatur der zuführenden Arterie<br />

entfernt und die Hautläppchen<br />

über der Wunde wieder verschlossen – je<br />

nach Methode vollständig oder unter<br />

Belassung einer kleinen äußeren Öffnung<br />

zum Abfluss des Wundsekrets.<br />

Vorteil der Rekonstruktion ist die verringerte<br />

Schmerzhaftigkeit, als Nachteil<br />

ist die oft sehr zeitaufwändige Präparierarbeit<br />

zu sehen.<br />

Als Methoden für einzelne Knoten<br />

sind die <strong>Operation</strong> nach Ferguson oder<br />

nach Parks zu nennen, als zirkuläre Methode<br />

die nach Fansler/Arnold.<br />

Zirkuläre <strong>Operation</strong>sverfahren<br />

Das Prinzip ist die zirkuläre Entfernung<br />

des Plexus hämorrhoidalis mit Rekonstruktion<br />

der Auskleidung des Analkanals<br />

oder Erhalt derselben. Inzwischen<br />

werden 25–30% aller Hämorrhoidenoperationen<br />

mit der geschlossenen zirkulären<br />

Resektion mittels Stapler (<strong>Operation</strong><br />

nach Longo) durchgeführt<br />

(Abb. 4). Das Prinzip ist das der Resek-<br />

URO-NEWS 4·2006<br />

Fortbildung Hämorrhoidalleiden – <strong>Teil</strong> 2<br />

Hämorrhoidopexie: <strong>Operation</strong> nach Longo*<br />

tion der Hämorrhoidalpolster im Mukosaniveau<br />

mit gleichzeitigem Verschluss<br />

mittels Nahtapparat. Durch die<br />

relativ hoch intraanale Lokalisation der<br />

Resektion werden immer noch genügend<br />

Anteile des Plexus zur Aufrechterhaltung<br />

der Feinkontinenz belassen. Der signifikante<br />

Vorteil der Methode besteht darin,<br />

dass der sensible Analkanal intakt bleibt<br />

und sich damit der Schmerzmittelverbrauch<br />

sowie die Krankheitsdauer signifikant<br />

verringern.<br />

In einer Auswertung von 22 Singlecenter-Studien<br />

und drei Multicenter-<br />

* inzwischen 25–30% aller<br />

Hämorrhoiden-<strong>Operation</strong>en<br />

Abbildung 4<br />

Abbildung 5: Hamorrhoidalleiden Grad 4 (Notfall!) – fixierter Analprolaps;<br />

akut: mit Ödem und Thrombosierungen (eigentlich Hämorrhoidalleiden Grad 2)<br />

+<br />

Studien zeigen sich signifikante Vorteile<br />

für Schmerz, Komfort und Rekonvaleszenz<br />

(Herold), unterschiedliche Ergebnisse<br />

dagegen für <strong>Operation</strong>sdauer,<br />

Komplikationen und Klinikaufenthaltsdauer<br />

sowie die Erfolge. Eine ausgeprägte<br />

Mariskenbildung, Analfibrome<br />

und -ödeme sowie fixierte Prolapsstrukturen<br />

außen können mit der Methode<br />

nicht beseitigt werden, da der Stapler ja<br />

nur unter der Voraussetzung angewendet<br />

werden kann, dass die Strukturen<br />

komplett nach intraanal reponiert werden<br />

können.<br />

65<br />

Schemata nach Haug f. Ethicon

66<br />

Fortbildung Hämorrhoidalleiden – <strong>Teil</strong> 2<br />

Therapie der einzelnen Stadien<br />

Immer: konservativ und kausal<br />

Grad 1: Injektion<br />

Grad 3: <strong>Operation</strong>: segmentär (nach Milligan<br />

et al.) oder zirkulär (nach Stapler)<br />

Akuter Notfall: der inkarzerierte<br />

Hämorrhoidalprolaps<br />

Dieses dramatische Erscheinungsbild<br />

des Hämorrhoidalleidens ist an sich eine<br />

akute Komplikation der Hämorrhoiden<br />

Grad 2 bei langem intaktem After mit<br />

eher erhöhtem Tonus und guter<br />

Sphinkterfunktion (Abb. 5, S. 65).<br />

Durch forcierte Druckausübung verlagert<br />

sich der Plexus nach außen, der<br />

Sphinkterapparat reagiert mit sofortigem<br />

Spasmus und die evertierten Anteile<br />

können sich nicht mehr reponieren.<br />

Massives Ödem, Thrombosierungen<br />

und bei Fortbestehen Nekrosen<br />

sind die Folge, gepaart mit schwersten<br />

Schmerzen und Beeinträchtigung des<br />

Allgemeinbefindens.<br />

Die Therapie sollte, wenn möglich,<br />

zunächst konservativ sein; sofort operiert<br />

werden muss bei Nekrosen und<br />

DgHAL<br />

Grad 2: Ligatur<br />

der Gefahr von Massenblutung. Der<br />

Eingriff in diesem Zustand kann sich<br />

technisch schwierig gestalten und sollte<br />

nur aus den genannten Gründen<br />

erfolgen. Soforttherapie sind Bettruhe,<br />

ausreichend und großzügig Schmerzmittel<br />

und Antiphlogistika, auch lokal<br />

angewendet in Form von Umschlägen<br />

und Salben, eventuell ergänzend Eiswasserumschläge.<br />

Ausreichend Flüssigkeitszufuhr<br />

und Stuhlregulierung sind<br />

wichtig; der Patient kann und sollte<br />

nicht pressen. Jede Art von Repositionsversuch<br />

hat zu unterbleiben, da sich<br />

Ödem und Thrombosierungen verstärken<br />

können.<br />

Dr. med. Dorothea Geile<br />

Ärztin für Chirurgie/Proktologie<br />

Denninger Str. 44, 81679 München,<br />

E-Mail: dr-geile@t-online.de<br />

Grad 4: akut: wenn möglich konservativ<br />

Fazit<br />

Abbildung 6<br />

Der Erfolg der fachgerecht durchgeführten<br />

operativen Therapie des<br />

Hämorrhoidalleidens liegt bezüglich<br />

der Ausgangssymptomatik bei<br />

65–80%, je nach Dauer des Follow-up.<br />

Es muss darauf hingewiesen werden,<br />

dass auch die operative Therapie nicht<br />

die eigentlichen Ursachen des Leidens<br />

beseitigt, die in Entzündungen,<br />

Druckeinwirkung, analer Funktionsstörung<br />

etc. zu suchen sind. Ändert<br />

sich an diesen Punkten nichts im<br />

Sinne einer kausalen Therapie, ist das<br />

Rezidiv vorprogrammiert.<br />

URO-NEWS 4·2006