Drehbare Sternkarte - Westfälische Volkssternwarte und ...

Drehbare Sternkarte - Westfälische Volkssternwarte und ...

Drehbare Sternkarte - Westfälische Volkssternwarte und ...

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

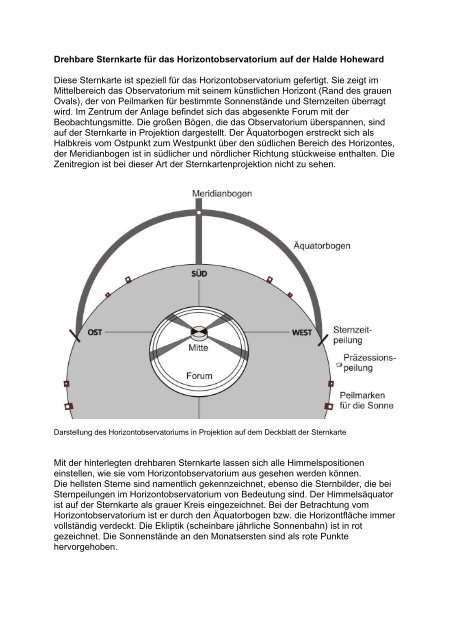

<strong>Drehbare</strong> <strong>Sternkarte</strong> für das Horizontobservatorium auf der Halde Hoheward<br />

Diese <strong>Sternkarte</strong> ist speziell für das Horizontobservatorium gefertigt. Sie zeigt im<br />

Mittelbereich das Observatorium mit seinem künstlichen Horizont (Rand des grauen<br />

Ovals), der von Peilmarken für bestimmte Sonnenstände <strong>und</strong> Sternzeiten überragt<br />

wird. Im Zentrum der Anlage befindet sich das abgesenkte Forum mit der<br />

Beobachtungsmitte. Die großen Bögen, die das Observatorium überspannen, sind<br />

auf der <strong>Sternkarte</strong> in Projektion dargestellt. Der Äquatorbogen erstreckt sich als<br />

Halbkreis vom Ostpunkt zum Westpunkt über den südlichen Bereich des Horizontes,<br />

der Meridianbogen ist in südlicher <strong>und</strong> nördlicher Richtung stückweise enthalten. Die<br />

Zenitregion ist bei dieser Art der <strong>Sternkarte</strong>nprojektion nicht zu sehen.<br />

Darstellung des Horizontobservatoriums in Projektion auf dem Deckblatt der <strong>Sternkarte</strong><br />

Mit der hinterlegten drehbaren <strong>Sternkarte</strong> lassen sich alle Himmelspositionen<br />

einstellen, wie sie vom Horizontobservatorium aus gesehen werden können.<br />

Die hellsten Sterne sind namentlich gekennzeichnet, ebenso die Sternbilder, die bei<br />

Sternpeilungen im Horizontobservatorium von Bedeutung sind. Der Himmelsäquator<br />

ist auf der <strong>Sternkarte</strong> als grauer Kreis eingezeichnet. Bei der Betrachtung vom<br />

Horizontobservatorium ist er durch den Äquatorbogen bzw. die Horizontfläche immer<br />

vollständig verdeckt. Die Ekliptik (scheinbare jährliche Sonnenbahn) ist in rot<br />

gezeichnet. Die Sonnenstände an den Monatsersten sind als rote Punkte<br />

hervorgehoben.

Sonnenaufgänge <strong>und</strong> Sonnenuntergänge im Horizontobservatorium<br />

Die Ekliptik schneidet den Horizont an jedem Tag des Jahres bei Sonnenauf- <strong>und</strong> -<br />

untergang an einer anderen Stelle. Durch Drehung der <strong>Sternkarte</strong> lässt sich dieser<br />

Bereich der möglichen Auf- <strong>und</strong> Untergangsorte der Sonne auf dem Horizont<br />

abfahren. Zwischen den Extremständen bei der Sommer- <strong>und</strong> der<br />

Wintersonnenwende liegt ein Winkel von 80°, den der in der Mitte des<br />

Observatoriums auf dem zentralen Sitzblock postierte Beobachter anhand der beiden<br />

großen Sonnenwendmarken <strong>und</strong> der Gestaltung des Sitzpodestes erkennen kann.<br />

Gestaltung des Sitzpodestes in der Mitte des Observatoriums.<br />

Der Aufgangsbereich der Sonne zwischen Sommer- <strong>und</strong><br />

Wintersonnenwende überdeckt einen Sektor von 80°<br />

(Untergangsbereich analog).<br />

Die besonderen Daten bzw. Sonnenstände, die im Horizontobservatorium durch<br />

Peilmarken angezeigt werden, sind durch acht Sonnensymbole auf der Ekliptiklinie<br />

der drehbaren <strong>Sternkarte</strong> hervorgehoben. Es handelt sich dabei um die<br />

Sonnenwenden am 21. Juni <strong>und</strong> am 21./22. Dezember, die Tag-Nacht-Gleichen am<br />

21. März <strong>und</strong> 23. September, sowie die Quartalstage am 5. Februar, 6. Mai, 5.<br />

August <strong>und</strong> 5. November, die zeitlich genau in der Mitte zwischen den<br />

Sonnenwenden <strong>und</strong> den Tag-Nacht-Gleichen liegen. Durch Drehen der <strong>Sternkarte</strong><br />

kann man diese acht Sonnenstände an den betreffenden Daten mit den Peillöchern<br />

auf dem Horizont zur Deckung bringen. Die großen Sonnenwendpeilmarken sind in<br />

einer Höhe von 2° über dem Horizont angelegt, die kleineren Peilmarken für die<br />

Quartalstage in einer Höhe von 1°.<br />

Peilmarken für bestimmte Sonnenstände.<br />

Die großen Marken mit dem großen Loch<br />

dienen der Anzeige der Sonnenwenden<br />

(hier Aufgang der Sommersonne am 21.<br />

Juni). Die kleineren Peilmarken mit dem<br />

kleinen Loch zeigen die Sonnenbahnen an<br />

den Quartalstagen an (hier Aufgang der<br />

Sonne am 6. Mai bzw. am 5. August)

Bestimmung der Zeitpunkte bestimmter Ereignisse<br />

Zur Bestimmung der Zeitpunkte dieser oder anderer Ereignisse wie z.B. beliebiger<br />

Sonnenaufgänge oder Meridiandurchgänge stellt man die <strong>Sternkarte</strong> so ein, dass<br />

das betreffende Ereignis (z.B. Durchgang der Sommersonne am 21. Juni durch das<br />

Loch der nordöstlichen großen Sonnenwendmarke in 2° Höhe) dargestellt ist <strong>und</strong><br />

liest an den äußeren Skalen Datum <strong>und</strong> Uhrzeit ab (in diesem Beispiel 4.04 Uhr am<br />

21. Juni). Bei der Uhrzeit auf dem Deckblatt der <strong>Sternkarte</strong> handelt es sich um die<br />

sog. Wahre Ortszeit (WOZ), die erst noch durch Anbringung einer<br />

datumsabhängigen Korrektur in die Mitteleuropäische Zeit MEZ oder<br />

Mitteleuropäische Sommerzeit MESZ (gilt vom letzten Sonntag im März bis zum<br />

letzten Sonntag im Oktober) umzuwandeln ist. Die folgende Tabelle listet diese<br />

Korrekturwerte für die Monatsersten auf. Für den 21. Juni entnimmt man + 1h 33min,<br />

die zur <strong>Sternkarte</strong>nablesung in WOZ hinzuzurechnen sind, um zur MESZ zu<br />

gelangen. Man erhält demnach für das Ereignis (Sommersonne im Loch der<br />

nordöstlichen Sonnenwendpeilmarke) den Zeitpunkt 5.37 Uhr MESZ.<br />

Die Korrektur setzt sich zusammen aus einem festen Anteil von +31 Minuten, der auf<br />

den Längengradunterschied zum 15. östlichen Längengrad, den Bezugsmeridian der<br />

Mitteleuropäischen Zeitzone, zurückgeht <strong>und</strong> einen im Laufe des Jahres zwischen<br />

+14 <strong>und</strong> -16 Minuten schwankenden Wert, die sog. Zeitgleichung, die von der<br />

Neigung der Erdachse <strong>und</strong> der nicht ganz kreisförmigen Erdbahn herrührt, die von<br />

der Erde mit ständig wechselndem Tempo durchlaufen wird.<br />

Tabelle zur Umwandlung der WOZ in die MEZ oder MESZ<br />

1. Januar + 35 min<br />

1. Februar + 45 min<br />

1. März + 44 min<br />

1. April + 1 h 35 min<br />

1. Mai + 1 h 28 min<br />

1. Juni + 1 h 29 min<br />

1. Juli + 1 h 35 min<br />

1. August + 1 h 38 min<br />

1. September + 1 h 31 min<br />

1. Oktober + 1 h 21 min<br />

1. November + 15 min<br />

1. Dezember + 20 min<br />

Die großen Bögen des Horizontobservatoriums<br />

Die markanten Bögen des Observatoriums stellen Koordinaten am Himmel dar. Der<br />

Meridianbogen teilt den Himmel in eine östliche Hälfte (aufsteigende<br />

Gestirnsbahnen) <strong>und</strong> eine westliche (absinkende Gestirnsbahnen). Bei der<br />

gewählten Kartenprojektion ist die Darstellung des gesamten Meridianbogens nicht<br />

möglich. Gezeigt sind ein großes Stück des Südmeridians <strong>und</strong> ein kleines Teilstück<br />

des Nordmeridians (am unteren Rand der Karte).Täglich kommt es um 12 Uhr WOZ<br />

zum Sonnenhöchststand im Süden. Im Observatorium ist die Sonne dann für einige<br />

Minuten hinter dem Meridianbogen verborgen. Die Korrekturwerte der obigen Tabelle<br />

geben an, um welche Uhrzeit in ME(S)Z dieses Ereignis im Laufe des Jahres

stattfindet. Man rechnet sie einfach zu 12 Uhr WOZ hinzu <strong>und</strong> erhält die<br />

Kulminationszeiten der Sonne in ME(S)Z.<br />

Der Äquatorbogen teilt den Himmel in eine nördliche <strong>und</strong> eine südliche Hemisphäre.<br />

Er erhebt sich im Ostpunkt über dem Horizont <strong>und</strong> senkt sich im Westpunkt in ihn<br />

hinein. Die Zeitskala, die sich am Rand des Deckblatts der <strong>Sternkarte</strong> befindet<br />

(St<strong>und</strong>enzählung in WOZ) ist im Horizontobservatorium auf dem Äquatorbogen<br />

angebracht. Mit ihrer Hilfe lässt sich die Wanderung der Gestirne am Himmel<br />

verfolgen, was mit der drehbaren <strong>Sternkarte</strong> durch Drehung der hinterlegten<br />

<strong>Sternkarte</strong> im Uhrzeigersinn simuliert wird.<br />

Im Schnittpunkt der beiden Bögen befindet sich ein Sehrohr, welches den Blick auf<br />

die Sonne an den Tag-Nacht-Gleichen zur Ortsmittagszeit (12 Uhr WOZ) eröffnet. Es<br />

sind die einzigen Zeitpunkte, zu denen die Sonne an den Tag-Nacht-Gleichen (21.<br />

März <strong>und</strong> 23. September) im Observatorium sichtbar ist.<br />

Sternzeitbestimmung im Horizontobservatorium<br />

Mit der drehbaren <strong>Sternkarte</strong> lassen sich beliebige Stellungen des Himmels in Bezug<br />

zum Horizont einstellen. Jeder Position des Himmels wird eine sog. "Sternzeit"<br />

zugeordnet. Maßgeblich für den Wert der Sternzeit ist die Stellung des<br />

Frühlingspunktes (Schnittpunkt der nach Norden aufsteigenden Ekliptik mit dem<br />

Himmelsäquator, auch Sonnenposition am 21. März). Steht der Frühlingspunkt im<br />

Süden, Westen, Norden oder Osten, so spricht man von den Hauptsternzeiten 0, 6,<br />

12 <strong>und</strong> 18 Uhr.<br />

Zur Anzeige der vier Hauptsternzeiten sind im Observatorium Sternpeilungen auf die<br />

Sterne Beteigeuze im Sternbild Orion <strong>und</strong> Capella im Sternbild Fuhrmann gesetzt.<br />

Die drei Masten für diese Sternzeitpeilungen sind auf dem Deckblatt der drehbaren<br />

<strong>Sternkarte</strong> als schwarze Striche sichtbar, die den Horizont im Osten, Westen <strong>und</strong><br />

Norden überragen.<br />

Steht der Stern Beteigeuze an der Spitze des östlichen (westlichen) Mastes, so<br />

beträgt die Sternzeit 0 Uhr (bzw. 12 Uhr). Steht der Stern Capella an der Spitze des<br />

nördlichen Mastes, so ist die Sternzeit 18 Uhr. Die vierte Hauptsternzeit - 6 Uhr - tritt<br />

ein, wenn der Stern Beteigeuze nach seinem Meridiandurchgang wieder rechts des<br />

Meridianbogens sichtbar wird.<br />

Jeden Tag treten alle vier Zeitpunkte ein, jedoch sind einige davon jeweils nicht<br />

sichtbar, da sie jahreszeitenabhängig am Tage stattfinden können. Mit der drehbaren<br />

<strong>Sternkarte</strong> kann man die Zeitpunkte der sichtbaren Hauptsternzeiten bestimmen.<br />

Man stellt die Hauptsternzeiten mit der <strong>Sternkarte</strong> ein <strong>und</strong> bestimmt ihre Zeitpunkte<br />

am ausgewählten Datum in WOZ. Ist die Sonne am ausgewählten Datum über dem<br />

Horizont bzw. in Horizontnähe so ist Tag bzw. Dämmerung <strong>und</strong> die Sterne sind nicht<br />

sichtbar. Für die sichtbaren Ereignisse, die in der dunklen Nacht eintreten, bestimmt<br />

man den Zeitpunkt in ME(S)Z durch Anbringung der Zeitkorrektur (siehe obige<br />

Tabelle) an die WOZ. Am 1. Mai z.B. erhält man folgende Zeitpunkte in MESZ für die<br />

Hauptsternzeiten:<br />

Sternzeit WOZ MESZ Sternpeilung möglich<br />

0 9.28 10.56 nein<br />

6 15.27 16.55 nein<br />

12 21.26 22.54 ja<br />

18 3.25 4.53 ja

Am 1. Mai sind nur die Sternpeilungen für die Hauptsternzeiten 12 Uhr (Beteigeuze<br />

an der Spitze des westlichen Sternmastes) <strong>und</strong> 18 Uhr (Capella an der Spitze des<br />

nördlichen Stermastes) möglich. Die beiden anderen Ereignisse (0 Uhr, Beteigeuze<br />

am östlichen Sternmast; 6 Uhr, Beteigeuze direkt rechts neben dem Meridian) finden<br />

am Tag statt, wie man auf der <strong>Sternkarte</strong> anhand der Position der Sonne auf der<br />

Ekliptik am 1. Mai erkennen kann. Die Sonne ist dann jeweils oberhalb des<br />

Horizontes.<br />

Nachweis der Präzessionsbewegung der Erdachse im Horizontobservatorium<br />

Die Erdachse deutet derzeit in Richtung eines Sterns, der "Polarstern" genannt wird.<br />

Wegen einer sehr langsamen Taumelbewegung der Erdachse, die als<br />

"Präzessionsbewegung" bezeichnet wird, bewegt sie sich in 25800 Jahren einmal<br />

ganz auf einem Kegelmantel herum. Infolgedessen verändern alle Sterne ihre Lage<br />

systematisch in Relation zur Äquatorebene der Erde. Jeder Stern wird deshalb im<br />

Laufe der Zeit auf anderen Bahnen als heute über den Himmel wandern.<br />

Taumelbewegung der Erdachse<br />

Peilung auf den Stern Arktur zum Nachweis der<br />

Taumelbewegung der Erdachse.<br />

Zum Nachweis dieser Bahnverlagerung befindet sich im Horizontobservatorium eine<br />

besondere Peileinrichtung. Da die Verlagerung sehr langsam erfolgt, kann ihre<br />

Auswirkung mit einer einfachen Peilung <strong>und</strong> bloßem Auge frühestens nach Ablauf<br />

von Jahrzehnten beobachtet werden. Die Peilung im Horizontobservatorium basiert<br />

auf der mehrmaligen Verschwindung des Sterns Arktur im Sternbild Bärenhüter<br />

hinter den Zinken eines genau justierten Kamms.<br />

Derzeit wird Arktur auf seiner Bahn fünfmal von den Zinken des Kamms überdeckt. In<br />

zehn Jahren, wenn sich seine Bahn aufgr<strong>und</strong> der Taumelbewegung der Erdachse<br />

etwas nach unten verlagert hat, beobachtet man nur noch drei Verschwindungen <strong>und</strong><br />

in 20 Jahren nur noch eine.<br />

Die Peilung auf den Stern Arktur im Sternbild Bärenhüter ist auf der drehbaren<br />

<strong>Sternkarte</strong> ebenfalls berücksichtigt. Da diese Peilung im Horizontobservatorium vom<br />

Rand der Fläche erfolgt, mit Blick durch das Loch der nordöstlichen Quartalsmarke<br />

auf den Zinkenkamm, ist sie in ihrer realen Gestalt jedoch auf der <strong>Sternkarte</strong> nicht

darstellbar. Die <strong>Sternkarte</strong> geht immer von einer Beobachtung aus dem Mittelpunkt<br />

des Observatoriums aus. Stattdessen wurde nur die Himmelsposition des<br />

Zinkenkamms, der tatsächlich auf dem nördlichen Sternmast für die Capella-<br />

Sternzeitpeilung sitzt, auf dem Deckblatt der <strong>Sternkarte</strong> eingetragen (rechts unterhalb<br />

des Westpunktes).<br />

Mithilfe der drehbaren <strong>Sternkarte</strong> lässt sich die Zeit bestimmen, zu der an einem<br />

bestimmten Tag Arktur hinter dem Zinkenkamm vorbeiläuft. Dazu dreht man die<br />

<strong>Sternkarte</strong>, bis Arktur sich in der richtigen Position hinter dem Kamm befindet <strong>und</strong><br />

liest zum gewünschten Datum die Uhrzeit in WOZ ab. Diese ist noch mit der obigen<br />

Tabelle in eine ME(S)Z umzuwandeln. Zu beobachten ist diese Arkturpeilung<br />

natürlich nur dann, wenn es zu diesen Zeiten Nacht ist. Am 1. November z.B. steht<br />

Arktur um 18.41 WOZ hinter dem Zinkenkamm, also um 18.56 MEZ.<br />

Sonnenuntergang ist am 1. November um 16.49 WOZ bzw. 17.04 Uhr MEZ. Die<br />

Dämmerung ist gegen 18.20 Uhr MEZ beendet <strong>und</strong> somit ist Arktur sichtbar, wenn er<br />

um 18.56 Uhr MEZ hinter dem Zinkenkamm steht.<br />

Bastelanleitung für die <strong>Sternkarte</strong><br />

Beide Teile der drehbaren <strong>Sternkarte</strong> - die farbige <strong>Sternkarte</strong> <strong>und</strong> das Deckblatt -<br />

ausdrucken. Das Deckblatt mit einem Kopierer auf eine transparente Kopierfolie<br />

übertragen. Die Kartenblätter jeweils entlang der äußeren Kreislinie ausschneiden<br />

<strong>und</strong> im Mittelpunkt mit einem Druckknopf verbinden. Fertig ist die drehbare<br />

<strong>Sternkarte</strong> für das Horizontobservatorium auf der Halde Hoheward!<br />

<strong>Westfälische</strong> <strong>Volkssternwarte</strong> <strong>und</strong> Planetarium Recklinghausen<br />

Initiativkreis Horizontastronomie im Ruhrgebiet e.V.<br />

Stadtgarten 6<br />

45657 Recklinghausen<br />

www.sternwarte-recklinghausen.de<br />

www.horizontastronomie.de

6<br />

7<br />

5<br />

8<br />

4<br />

9<br />

3<br />

11<br />

12 Uhr<br />

SÜD<br />

OST WEST<br />

2<br />

10<br />

1<br />

NORD<br />

24<br />

13<br />

23<br />

14<br />

22<br />

15<br />

21<br />

16<br />

20<br />

17<br />

19<br />

18

2010<br />

Dez<br />

1<br />

1<br />

20<br />

2010<br />

Jan<br />

Nov<br />

10<br />

Wega<br />

1<br />

Deneb<br />

1<br />

Atair<br />

20 10<br />

Feb<br />

20<br />

21./22. 12.<br />

Okt<br />

Bärenhüter<br />

1. 1.<br />

1. 12.<br />

Arktur<br />

1<br />

Antares<br />

5. 11.<br />

1. 2.<br />

5. 2.<br />

10<br />

1. 11.<br />

Spica<br />

1. 3.<br />

1<br />

1. 10.<br />

2010<br />

März<br />

23. 9.<br />

21. 3.<br />

2010<br />

1. 4.<br />

Sep<br />

1<br />

1. 9.<br />

Regulus<br />

1<br />

2010<br />

1. 5.<br />

Sirius<br />

5. 8.<br />

Rigel<br />

6. 5.<br />

Apr<br />

1. 8.<br />

2010<br />

Orion<br />

Procyon<br />

Aldebaran<br />

Aug<br />

Kastor<br />

Pollux<br />

Beteigeuze<br />

1. 6.<br />

1. 7.<br />

1<br />

21. 6.<br />

1<br />

Fuhrmann<br />

20 10<br />

Capella<br />

Mai<br />

2010<br />

Juli<br />

1<br />

1<br />

2010<br />

Juni

2010<br />

Dez<br />

1<br />

1<br />

20<br />

2010<br />

Jan<br />

Nov<br />

10<br />

Wega<br />

1<br />

Deneb<br />

1<br />

Atair<br />

20 10<br />

Feb<br />

20<br />

21./22. 12.<br />

Okt<br />

Bärenhüter<br />

1. 1.<br />

1. 12.<br />

Arktur<br />

1<br />

Antares<br />

5. 11.<br />

1. 2.<br />

5. 2.<br />

10<br />

1. 11.<br />

Spica<br />

1. 3.<br />

1<br />

1. 10.<br />

2010<br />

März<br />

23. 9.<br />

21. 3.<br />

2010<br />

1. 4.<br />

Sep<br />

1<br />

1. 9.<br />

Regulus<br />

1<br />

2010<br />

1. 5.<br />

Sirius<br />

5. 8.<br />

Rigel<br />

6. 5.<br />

Apr<br />

1. 8.<br />

2010<br />

Orion<br />

Procyon<br />

Aldebaran<br />

Aug<br />

Kastor<br />

Pollux<br />

Beteigeuze<br />

1. 6.<br />

1. 7.<br />

1<br />

21. 6.<br />

1<br />

Fuhrmann<br />

20 10<br />

Capella<br />

Mai<br />

2010<br />

Juli<br />

1<br />

1<br />

2010<br />

Juni