Bodengutachten, Teil 1

Bodengutachten, Teil 1

Bodengutachten, Teil 1

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

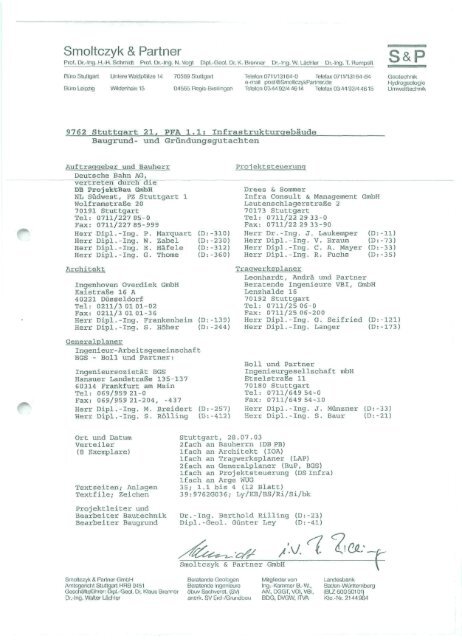

Smoltczyk & Partner<br />

Pro(, Pr.-lng. H.-H. Schmidt Prof. Dr.-Ing. N. Vogrt Dipl.-Geal, Dr. K, Brenner Dr.-Ing. W. Uchter Dr.-Ing. T. Ruinpell<br />

BüroSlullgart<br />

Büro Leipzig<br />

Untere Walclplälze 14 70569 Stullgait<br />

Telefon 0711/13164-0 Telefax 0/11/13! 64-64<br />

Q-rnaü post4tSmollczykPartner.de<br />

Wilcfenhaiii 15<br />

04565 Regls-Bteilngan Telefcn 034492/4 46 14 Telefax 0344 92/4 4615<br />

9762 Stuttgart 21, PFA 1.1; InfraBtrukburoebäude<br />

Baugrund- und Gründungagutachten<br />

Auftraggeber und Bauherr<br />

Deutsche Bahn AG,<br />

ver treten durch die<br />

DB ProjektBau GmbH<br />

NL Südwest, PZ Stuttgart 1<br />

Wolframstraße 20<br />

70191 Stuttgart<br />

Tel: 0711/227 85-0<br />

Fax: 0711/227 85-999<br />

Herr Dipl.-Ing. P. Marguart<br />

Herr Dipl.-Ing. W. Zabel<br />

Herr Dipl.-Ing. B. Häfele<br />

Herr Dipl.-Ing. G. Thome<br />

Architekt<br />

Ingenhoven Overdiek GmbH<br />

Kaistraße 16 A<br />

40221 Düsseldorf<br />

Tel: 0211/3 0101-02<br />

Fax: 0211/3 01 01-36<br />

Herr Dipl,-Ing. Frankenheim {D:<br />

Herr Dipl.-Ing. S. Höher

Infrastrukturgebäude Seite 2<br />

9762 Stuttgart 21, PFA 1.1: Talquerung mit Hbf 28.07.03<br />

Inhalt<br />

1 Bezug und Unterlagen<br />

2 Lage und Bauwerksbeschreibung<br />

3 Untersuchungsurnfang<br />

4 Baugrund<br />

5 Grundwasser —<br />

6 Geomechanische Bewertung und<br />

Klassifikation des Baugrunds<br />

7 Bautechnische Folgerungen<br />

7.1 Gründung<br />

7.2 Erdaushub und Herstellen der Baugrube<br />

7.3 Wasserhaltung während der Bauzeit<br />

7.4 Bauwerk und Grundwasser<br />

7.5 Hinterfüllung und Erddruck<br />

7.6 Wechselwirkung mit Nachbarbauten<br />

8 Baugrundüberprüfung<br />

Anlagen<br />

siehe Anlagenverzeichnis<br />

Sie können den Anlagenteil des Gutachtens entsprechend<br />

nebenstehender Skizze so herausklappen,<br />

dass die Anlagen neben dem Text liegen.<br />

Seite<br />

3<br />

5<br />

7<br />

9<br />

- —1-2<br />

13<br />

17<br />

17<br />

20<br />

25<br />

26<br />

29<br />

32<br />

34<br />

35

Infrastrukturgebäude Seite 3 Q o n<br />

9762 Stuttgart 21, PFA 1.1; Talguerung mit Hbf 28.07.03<br />

1 Bezug und Unterlagen<br />

Bezug: Die Deutsche Bahn AG, vertreten durch die DB Projekt-<br />

Bau GmbH (Niederlassung Südwest, Projektzentrum Stuttgart 1),<br />

plant im Rahmen der Aus- und Neubaustrecke Stuttgart - Augsburg<br />

die Umgestaltung des Bahnknotens Stuttgart einschließlich<br />

der Neubaustrecke Stuttgart - Wendungen. Dieses Ver-<br />

kehrsprojekt Stuttgart 21 umfasst<br />

- im Stadtbereich im Wesentlichen die Umwandlung des bestehenden<br />

Kopfbahnhofes in einen Durchgangsbahnhof, die Zuführung<br />

der Fernbahnen von Feuerbach, Bad Cannstatt, Ober- und<br />

Untertürkheim, den neuen Wartungsbahnhof Untertürkheim<br />

sowie die neue S-Bahn-Anbindung von Feuerbach und Bad Cannstatt;<br />

- im Filderbereich die Neubaustrecke vom neuen Hauptbahnhof<br />

bis Wendungen einschließlich der Anbindung des Flughafens<br />

Stuttgart durch den neuen Filderbahnhof.<br />

Auf der Grundlage unseres Leistungs- und Honorarangebotes vom<br />

0 6.08.97/15.08.97 wurden wir mit Vertrag vom 15.10.97 unter<br />

der Auftragsnuiwner 0322 0100 vom Bauherrn beauftragt, im Team<br />

Baugrund für die Tunnel in offener Bauweise sowie die Erdund<br />

Kunstbauwerke im Stadtbereich, in den PFA = Planfeststellungsabschnitten<br />

1.1, 1.5 und 1.6, Baugrund- und Gründungsgutachten<br />

zu erstellen.<br />

Im Zuge der Planungen zur Einleitung des Planfeststellungsverfahrens<br />

im PFA 1.1 haben wir in einer ersten Stufe, auf<br />

der Basis eines groben Erkundungsrasters, für die in diesem<br />

Abschnitt befindlichen Bauwerke am 10.0 8.98 ein geotechnisches<br />

Übersichtsgutachten vorgelegt.<br />

Das vorliegende Gutachten berücksichtigt alle inzwischen ausgeführten<br />

bauwerksbezogenen Erkundungsbohrungen und behandelt,<br />

gemäß der mit dem Generalplaner abgestimmten Bauwerkseinteilung,<br />

das im Anschluss an den Nordausgang des Bonatzgebäudes<br />

geplante Infrastrukturgebäude (Technikgebäude).

Infrastrukturgebäude Seite 4<br />

9762 Stuttgart 21, PFA 1.1: Talquerung mit Hbf 28.07.03<br />

In diesem Bericht werden die bauwerksspezifisch zu beachten-<br />

den geotechnischen Besonderheiten und deren bautechnische<br />

Folgerungen ausgearbeitet und beschrieben. Die für alle Bau-<br />

werke im PFA 1.1 allgemein gültigen geotechnischen Aussagen<br />

und Empfehlungen sind im übergeordneten geotechnischen<br />

Bericht zum PFA 1.1 im Zusammenhang mit der Dokumentation der<br />

bodenmechanischen Versuche enthalten.<br />

Zum Zeitpunkt der Gutachten-Erstellung ist die Entwurfspla-<br />

nung in Bearbeitung. Das Gutachten wird hierzu mit verwendet<br />

und dient als Grundlage für die Ausschreibung.<br />

An Unterlagen für das geplante Infrastrukturgebäude erhielten<br />

wir vom Architekten, der Ingenhofen Overdiek GmbH, als pdf-<br />

und plt-files am 06.05.03<br />

- 2 Grundrisse (M 1:100): Ebene 0 und Ebene -1, Vorabzug<br />

Stand 04/99,<br />

- 2 Schnitte (M 1:200): Querschnitt Ql und Längsschnitt L2,<br />

Anlagen 7.1.5.13, Blatt 2 und 7.1.5.24 aus den Planfest-<br />

stellungsunterlagen (Stand 24.08.01), sowie am 12.05.03<br />

- 1 Grundriss (M 1:100) mit Lasten OK-Bodenplatte, Stand<br />

12.05.03, erstellt vom Tragwerksplaner.<br />

Von der Arbeitsgemeinschaft Wasser- Umwelt- Geotechnik (ARGE<br />

WUG), Westheim, wurden uns aus der im Team Baugrund erarbei-<br />

teten geologischen, hydrogeologischen, geotechnischen und<br />

wasserwirtschaftlichen Stellungnahme, die auf der Basis des<br />

Erkundungsstandes des vierten Erkundungsprogrammes {4. EKP)<br />

für die Planfeststellung gefertigt wurde, zur Verfügung<br />

gestellt:<br />

- <strong>Teil</strong> 1: Geologie und Hydrogeologie, Januar 2002 (10 Ordner,<br />

1.1 bis 1.10) und<br />

- <strong>Teil</strong> 3: Wasserwirtschaft (Hydrogeologie, Wasserwirtschaft<br />

und Altlasten), Dezember 2001 (4 Ordner, 3.1 bis 3.3).<br />

Ergänzend hierzu erhielten wir die Stellungnahme vom 23.12.02<br />

zu den im Rahmen des 5. EKP erkundeten Grundwasserständen im

Infrastrukturgebäude Seite 5 Oft D<br />

9762 Stuttgart 21, PFÄ 1.1: Talquerung mit Hbf 28.07.03<br />

Hinblick auf die für den DB-Tunnel angesetzten Bemessungswasserstände<br />

.<br />

Weiter standen uns zur Verfügung:<br />

- Blatt 7221 Stuttgart-Südost der Geologischen Karte (M<br />

1:25 000) von Baden-Württemberg mit Erläuterungen, Stuttgart<br />

I960,<br />

- Blatt 55-4 der Baugrundkarte—von—Stuttgart-— (M—;1:--:• 5 Q00)-,<br />

Stuttgart 1963,<br />

- Blatt 2 der Hydrogeologischen Karte von Stuttgart (M<br />

1:10 000), Stuttgart 1966,<br />

- Blatt NO 26/09 der Höhenflurkarte {M 1:2 500) von Württemberg<br />

aus den Jahren 1888 und 1920.<br />

Außerdem verwendeten wir unser geotechnisches Übersichtsgutachten<br />

zum PFA 1.1 vom 10.08.98 einschließlich der darin aufgeführten<br />

Unterlagen und den Ergänzungen Nr. 1 bis 3 vom<br />

29.01.99, 23.06.99 und 06.12.01.<br />

2 Lage und Bauwerksbeschreibung<br />

Lage: Das geplante Infrastrukturgebäude liegt im Stuttgarter<br />

Talkessel am nordwestlichen, linken Talrand des Nesenbachtals,<br />

im Bereich des Kurt-Georg-Kiesinger-Platzes am Nordausgang<br />

des bestehenden Hauptbahnhofs (Anlage 1.1).<br />

Das Gelände ist eben und fällt von knapp 247 mNN im Norden um<br />

rund 1 m nach Süden ab. Es ist - abgesehen von einigen Blumenrabatten<br />

- überwiegend mit Asphalt befestigt und wird als<br />

Parkplatz genutzt (Anlage 1.2). <strong>Teil</strong>weise ist das Gelände mit<br />

dem Nordflügel des Bahnhofsgebäudes überbaut, der im Zusammenhang<br />

mit der Herstellung der neuen Bahnhofshalle gemeinsam<br />

mit dem Betriebsfertigungsamt abgebrochen wird.

Infrastrukturgebäude Seite 6 O o<br />

9762 Stuttgart 21, PFA 1.1; Talquerung mit Hbf 28.07.03 V» *•*<br />

Die geodätischen Daten sind: TK 25 Blatt 7221 Stuttgart-Süd-<br />

ost; R^ 35 13 340 / HS 54 05 220; h = 246,5 mNN (Gelände).<br />

Bauwerksbeschreibung: Bei dem geplanten Infrastrukturgebäude<br />

handelt es sich um ein zweigeschossiges Bauwerk mit einer<br />

Grundfläche von rund 50 m mal 40 m. Das Gebäude wird voll-<br />

ständig unter der Geländeoberfläche liegen. Die untere Ebene<br />

-1 wird Räume der-Bahnbetriebstechnik—sowie Ersatzflächen für<br />

die Technik der S-Bahn aufnehmen. In der oberen Ebene 0<br />

befinden sich neben den ETA-Räumen die Trafoanlagen und Tech-<br />

nikräume des Bonatzgebäudes. Oberirdisch, zwischen Arnulf-<br />

Klett-Platz und Platzniveau Kurt-Georg-Kiesinger-Platz wird<br />

auf dem Gebäude ein Parkplatz für ca. 100 Kurzzeitparker<br />

unter einem Baumcarre angelegt.<br />

Das Gebäude grenzt im Südosten direkt an das Bonatzgebäude,<br />

wo es mit einer Dehnfuge angeschlossen wird. Unmittelbar im<br />

Nordosten wird die neue Bahnhofshalle errichtet, im Nordwe-<br />

sten wird der Hauptsammler West gedükert und der Kanal Lau-<br />

tenschlagerstraße verlegt. Im Südwesten befindet sich die<br />

Rampe zur Idunapassage.<br />

Nach derzeitiger Planung ist der Bau des Infrastrukturgebäu-<br />

des mit eine der ersten Maßnahmen im PFA 1.1, unmittelbar<br />

gefolgt vom Düker Hauptsammler West. Für die Herstellung der<br />

Baugrube wird daher ein Baugrubenverbau erforderlich.<br />

Die Fußbodenhöhe der Ebene 0 ist bei 242,09 mNN (FFB) bzw.<br />

241,79 mNN (RFB) geplant. In der untersten Ebene -1 liegen<br />

die entsprechenden Fußbodenhöhen bei 238,69 mNN (FFB) bzw.<br />

237,99 mNN (RFB).<br />

Bei dem Gebäude handelt es sich um ein Stahlbetonbauwerk, bei<br />

dem die Außenwände des Untergeschosses und die Bodenplatte in<br />

wasserundurchlässigem Beton ausgeführt werden sollen. Die<br />

Gebäudelasten werden streifenförmig über die Außenwände und<br />

Innenstützen mit einem Raster von in der Regel 5,0 m mal

Infrastrukturgebäude Seite 7<br />

9762 Stuttgart 21, PFA 1.1: Talquerung mit Hbf 28.07.03<br />

6,5 in abgetragen. Die Decke über dem oberen Geschoss soll als<br />

Plattenbalken-Stahlbeton-Konstruktion ausgeführt v/erden, da<br />

bei der Nutzlastannahme berücksichtigt wird, dass der PKW-<br />

Parkplatz möglicherweise unbeabsichtigt mit Schwerlastwagen<br />

befahren wird.<br />

Nach Angaben des Tragwerkplaners, der Leonhardt, Andrä und<br />

Partner GnxbH, sind auf OK Bodenplatte Stützenlasten von min.<br />

8ÖÖ kN"ündrtia^. 5 0005cN, in der Reget ^zwischen 2 000 kW und<br />

3 000 kN abzutragen. Die Wandlasten betragen zwischen 180<br />

kN/m und 32 0 kN/ra.<br />

3 Untersuclxungsumfang<br />

Zur Erkundung insbesondere der bauwerksbezogenen geomechani-<br />

schen Baugrundsituation wurden im Zuge des vierten und fünf-<br />

ten Erkundungsprogramms (EKP) von der ARGE Terrasond/Waschek<br />

bzw. der ARGE Stuttgart 21 im Zeitraum zwischen dem 14.09.98<br />

und dem 27,09.02 insgesamt<br />

5 Kernbohrungen nach DIN 4021, Tabelle 1, Zeile 5, im<br />

Fels Tabelle 2, Zeile 5, mit 19,7 m bis 43 m, meist<br />

etwa 20 m Tiefe,<br />

niedergebracht. Die Bohrung BK 11/135 wurde als Grundwasser-<br />

messstelle ausgebaut, die übrigen Bohrungen wurden nach<br />

Abschluss der Untersuchungen mit Zement-Bentonit-Suspension<br />

verschlossen.<br />

Die Bohrpunkte wurden von der jeweiligen ARGE auf Gauss-Krü-<br />

ger-Koordinaten eingemessen und von uns im Lageplan auf<br />

Anlage 1.2 dargestellt.<br />

Zur Beurteilung der Baugrundverhältnisse wurden auch die Boh-<br />

rungen 1231 und 1421 herangezogen, die für andere Bauvorhaben<br />

im näheren Umfeld der geplanten Baugrube im Zuge früherer<br />

Erkundungen durchgeführt worden waren (sog. Fremdbohrungen).

Infrastrukturgebäude Seite 8<br />

9762 Stuttgart 21, PFA 1.1: Talquerung mit Hbf 28.07.03<br />

Die Bohrung BK 11/135 GM wurde im Rahmen der hydrogeologi-<br />

schen Untersuchungen durch die ARGE WUG veranlasst und in der<br />

Lage festgelegt. Da diese Bohrung unmittelbar im Baufeld des<br />

geplanten Infrastrukturgebäudes niedergebracht wurde, haben<br />

wir die Bohrkerne bis zur bautechnisch relevanten Tiefe von<br />

rund 20 m unter Gelände ingenieurgeologisch aufgenommen. Auf<br />

eine ingenieurgeologische Aufnahme der Bohrung BK 11/13 6 GM,<br />

die voif der ARGE WÜG äls~~ w^rte^e^Gfuhliwä^ einge-<br />

richtet wurde, haben wir auf Grund der unmittelbaren Nähe zur<br />

BK 11/135 GM verzichtet.<br />

Alle von uns ingenieurgeologisch aufgenommenen Bohrungen sind<br />

in Anlehnung an DIN 4023 in Anlage 2 dargestellt und<br />

beschrieben sowie zusammen mit den Fremdbohrungen - soweit<br />

sie im engeren Bereich der Schnitte liegen - in zwei bau-<br />

grundtechnische Geländeschnitte eingearbeitet (Anlagen 3.1).<br />

Jeder Bohrung des 4. und 5. EKP wurden im Mittel je 2 bis 3<br />

Bodenproben der Güteklasse 1 (Sonderproben) und je Tiefenme-<br />

ter etwa 1 Bodenprobe der Güteklasse 3 nach DIN 4023 entnom-<br />

men.<br />

An ausgewählten Proben wurden in unserem geotechnischen Labor<br />

und - in unserem Auftrag und gemäß unseren Vorgaben - im<br />

Labor des Instituts für Geotechnik der Universität Stuttgart<br />

bodenmechanische Versuche durchgeführt.<br />

Die Ergebnisse aller Versuche werden für den Planfeststel-<br />

lungsabschnitt 1.1 in einem gesonderten Bericht erläutert und<br />

dokumentiert. In diesem Bericht werden die einzelnen Bodenar-<br />

ten bauwerksübergreifend und gesamtheitlich bewertet. Im vor-<br />

liegenden Bauwerksgutachten wird eine Eingrenzung der maßgeb-<br />

lichen Bodenkennwerte anhand der Wassergehaltsbestimmungen<br />

vorgenommen und erforderlichenfalls auf lokale Besonderheiten<br />

hingewiesen.<br />

Altlastenuntersuchungen und sensorische Prüfung des Bohrgutes<br />

nach Hinweisen auf schädliche Bodenveränderungen durch grund-

Infrastrukturgebäude Seite 9 O o n<br />

9762 Stuttgart 21, PFA 1.1: Talquerung mit Hbf 28.07.03<br />

wassergefährdende Stoffe im Sinne des Bundesbodenschutzgesetzes<br />

werden von der ARGE WUG im Rahmen des Verkehrsprojektes<br />

Stuttgart 21 vorgenommen, dokumentiert und bewertet.<br />

Den Bohrungen wurden Wasserproben entnommen und chemisch<br />

untersucht. In den offenen Bohrlöchern wurden außerdem<br />

hydraulische Versuche durchgeführt. Über die Untersuchungsergebnisse<br />

_ undihr© Bewertung- wind—ebenfalls von den ÄRGE_MUG<br />

berichtet.<br />

4 Baugrund<br />

Durch Interpolation zwischen den zwangsläufig punktuellen<br />

Aufschlüssen und unter Berücksichtigung geologischer Zusammenhänge<br />

haben wir ein räumliches Modell des Untergrunds<br />

erarbeitet, das nachfolgend beschrieben und in zwei baugrundtechnischen<br />

Geländeschnitten (Anlagen 3.1) und einer Schichtlagerungskarte<br />

(Anlage 3.2) dargestellt ist.<br />

Danach besteht der Baugrund im Bereich des Infrastrukturgebäudes<br />

vereinfacht aus drei Schichten: aus Auffüllung, Fließerde<br />

und Gipskeuper.<br />

- Zuoberst liegen künstliche Auffüllungen, die im Zusammenhang<br />

mit der Altbebauung des früheren Güterbahnhof-Geländes,<br />

dem S-Bahn-Bau, dem Straßenbau und dem Bau der südöstlich<br />

anschließenden Klettpassage entstanden.<br />

Zuoberst sind es Kiese (Tragschicht unter der Asphaltdecke)<br />

. Darunter sind es inhomogene und häufig wechselnde<br />

Gemische von Schluff und untergeordnet von Sand, Kies und<br />

Bauschutt. Die Konsistenz der bindigen Anteile ist meist<br />

steif und halbfest.<br />

Die Mächtigkeit der Auffüllungen nimmt von weniger als 2 m<br />

im Osten auf über 4 m im äußersten Westen zu.

Infrastrukturgebäude Seite 10<br />

9762 Stuttgart 21, PFÄ 1.1: Talquerung mit Hbf 28.07.03<br />

Ferner sind die vorhandenen Bauwerke S-Bahn und Klettpas-<br />

sage zu beachten.<br />

- Oberste natürliche Schicht ist in geringem Umfang und nur<br />

bereichsweise vorhandene eiszeitliche Fließerde aus meist<br />

rotbraunen, kiesigen Schlufftonsteinbröckchen.<br />

Die Mächtigkeit beträgt - v/o sie nicht durch Bautätigkeit<br />

abgetragen oder durch Auffüllungen ersetzt ist - meist nur<br />

wenige Dezimeter".<br />

- Den tieferen Untergrund bilden die Schichten des Gipskeu-<br />

pers: ganz überwiegend rotbraune, untergeordnet auch oliv-<br />

graue Schlufftonsteine, die meist sehr mürbe und teilweise<br />

zu einem feinbröckeligen Schlufftonstein-Schluff-Gemisch<br />

entfestigt sind. Die Schlufftonsteine enthalten häufig meh-<br />

rere Zentimeter mächtige "mehlige", schluffig-feinsandige<br />

Gipsauslaugungsreste (GAR) und sind im Übergangsbereich<br />

Boden/angewitterte Festgesteine häufig auf kurze Entfernung<br />

in lateraler und auch vertikaler Richtung in sehr wechsel-<br />

hafter Qualität anzutreffen. Überwiegend sind sie nach<br />

WALLRAUCH (1969) den Verwitterungsklassen W5 {vollkommen<br />

plastifizierter Boden) und W4 (Boden-Festgestein-Übergang)<br />

zuzuordnen. Eine Beschreibung der Verwitterungsklassen kann<br />

Anlage 2.0 entnommen werden. Eine Zunahme der Qualität zur<br />

Tiefe ist im Allgemeinen nicht festzustellen.<br />

Die (natürliche) Oberfläche des Gipskeupers liegt im Norden<br />

und Osten meist 1 m bis 2 m unter Gelände und fällt im<br />

Bereich des geplanten Gebäudes von rund 245 mNN auf rund<br />

242 mNN nach Südwesten, zur Schillerstraße hin, ab. Die<br />

geplante Baugrube (OK Bodenplatte im UG: 237,99 mNN) wird<br />

also rund 5 m bis 8 m in den Gipskeuper einschneiden.<br />

Die von der geplanten Baugrube erschlossenen Schichten des<br />

Gipskeupers sind stratigraphisch den rund 17 m mächtigen<br />

sog. Dunkelroten Mergel (kmlDRM) zuzuordnen, worin auch das<br />

Bauwerk gegründet wird. Darunter folgt in einer mittleren<br />

Mächtigkeit von rund 5 m der sog. Bochinger Horizont<br />

(kmlBH), der noch im Setzungseinflussbereich der Gründung<br />

liegt. Die Basis des Gipskeupers wird von den Grundgips-

Infrastrukturgebäude Seite 11 Q o n<br />

9762 Stuttgart 21, PFA 1.1: Talquerung mit Hbf 28.07.03<br />

schichten (kmlGG) gebildet, die ebenso wie der darunter<br />

folgende Lettenkeuper sind für das geplante Gebäude bautechnisch<br />

nicht von Bedeutung sind.<br />

Obwohl (auslaugungsfähige) Sulfatgesteine in den Dunkelroten<br />

Mergeln nur in untergeordnetem Maße, in geringmächtigen Bänken,<br />

feinschichtigen Lagen und als Knollen auftreten, wurden<br />

beim Aushub- der nördlich- benachbarten J3a_ugrube_ der Südwest,-LB<br />

mehrfach Hohlräume von teilweise mehreren Metern Durchmesser<br />

angetroffen. Ein Beispiel für einen im Baufeld der Südwest-LB<br />

angetroffenen Hohlraum mit etwa 1,1 m Durchmesser ist in<br />

Anlage 4 dargestellt. Die Entstehung dieser Hohlräume muss<br />

durch Verkarstungsvorgänge in den tieferliegenden Grundgipsschichten<br />

erklärt werden. Auch wenn während der bauwerksbezogenen<br />

Erkundung mit den punktuellen BaugrundaufSchlüssen im<br />

Baufeld keine Hohlräume angetroffen wurden, ist während der<br />

Bauausführung grundsätzlich mit dem Vorhandensein vergleichbarer<br />

Hohlräume zu rechnen.<br />

Ebenfalls von Bedeutung ist das Auftreten von Dolinen. Sie<br />

entstanden vor mehreren zehntausend Jahren durch das Einstürzen<br />

von Hohlräumen, die sich durch Auslaugung der im tieferen<br />

Untergrund früher vorhandenen Gipslager gebildet hatten.<br />

Die 35 m tiefe Bohrung 1436, die rund 25 m südöstlich des<br />

geplanten Infrastrukturgebäudes liegt und 1973 für den Bau<br />

der S-Bahn abgeteuft wurde, erschließt bis in 34 m Tiefe<br />

(205,15 mNN) die Füllung einer Doline. Bis 16,2 m Tiefe ist<br />

es überwiegend dunkelgraubrauner, steifer Lehm, der lagenweise<br />

kleine Sandsteinbrocken enthält. Die Schichten wurden<br />

vermutlich vom Nesenbach ursprünglich auf einem höheren<br />

Niveau abgelagert und allmählich durch fortschreitende Auslaugung<br />

und Lösungskorrosion im tieferen Untergrund immer<br />

tiefer versenkt. Darunter sind es verstürzte Keupermergel,<br />

die in 34 m Tiefe Zellkalken und Mergeigrus auflagern, die<br />

den Grundgipsschichten zugeordnet werden.

Infrastrukturgebäude Seite 12 Q o n<br />

9762 Stuttgart 21, PFA 1.1: Talquerung mit Hbf 28.07.03 ^ ** '<br />

Der Anfangsdurchmesser der Dolinen im Gipskeuper liegt, Literaturangaben<br />

zufolge, meist deutlich unter 10 m. Allerdings<br />

sind durch das Nachbrechen der Ränder und durch Aneinanderreihung<br />

mehrerer nah beieinanderliegender Karstschlotten auch<br />

die Ausbildung längerer, linearer, schmaler Strukturen oder<br />

Subrosionssenken von mehreren Dekametern Durchmesser denkbar.<br />

5 Grundwasser<br />

Nach den Untersuchungen der ARGE WUG (Stichtagsmessung vom<br />

02.09.1999, ca. Mittelwasserverhältnisse) fällt der Grundwasserspiegel<br />

von rund 236,5 mNN in der Westecke der geplanten<br />

Baugrube auf etwas mehr als 236 mNN nach Osten, zum Schlossgarten<br />

hin, ab. Er liegt damit knapp unter der geplanten Baugrubensohle.<br />

Von der ARGE WUG wurden bislang die im Rahmen des 1. bis<br />

4. EKP durchgeführten hydrochemischen Untersuchungen dokumentiert<br />

(s. <strong>Teil</strong> 1 der geologischen, hydrogeologischen und wasserwirtschaftlichen<br />

Stellungnahme vom Januar 2002) . Danach<br />

ist der Chemismus der Gipskeuperwässer wesentlich vom Auslaugungsgrad<br />

des Gebirges, weniger von deren stratigraphischen<br />

Zuordnung abhängig. Nach den festgestellten Sulfatgehalten<br />

nvuss insbesondere in der nordwestlichen Talrandzone mit<br />

betonangreifenden Wässern und Böden nach DIN 4 030 gerechnet<br />

werden.<br />

Insgesamt wird die Grundwassersituation und die Grundwasserbeschaffenheit<br />

von der ARGE WUG nach Abschluss des 5. EKP in<br />

einem gesonderten Bericht ausführlich dargestellt und bewertet.

Infrastrukturgebäude Seite 13 C & D<br />

9762 Stuttgart 21, PFÄ 1.1: Talquerung mit Hbf 28,07.03 *-* "* *<br />

6 Geomechanische Bewertung und Klassifikation des Baugrunds<br />

Boden- und felsmechanische Versuche sind erforderlich, um die<br />

angetroffenen Böden und Gesteine mit Hilfe objektiver Vergleichswerte<br />

boden- und felsmechanisch klassifizieren und<br />

charakteristische Werte für erdstatische Berechnungen festlegen<br />

zu können. Im vorliegenden Fall können wir auf unsere<br />

Erfahrungen im Stadtgebiet Stuttgart und auf die Ergebnisse<br />

der im Rahmen des 4. und 5. EKP von uns durchgeführten Feldund<br />

Laborversuche zurückgreifen. Die Beschreibung und statistische<br />

Auswertung unter Berücksichtigung der von den igi<br />

Niedermeyer Instituten im Rahmen des 1. und 2. EKP dokumentierten<br />

bodenmechanischen Versuche wird in einem gesonderten<br />

Bericht für den PFA 1.1 einschließlich Versuchsdokumentation<br />

vorgelegt.<br />

Anhand der Erkundungsergebnisse im Bereich des hier behandelten<br />

Bauwerks und der an dort gewonnenen Proben durchgeführten<br />

Laborversuche ist eine Eingrenzung der für den gesamten Planfeststellungsbereich<br />

festgestellten Baugrundeigenschaften<br />

möglich. Anhand der Wassergehaltsbestimmunqen im unmittelbaren<br />

Bauwerksbereich wird nachfolgend eine Klassifizierung der<br />

Böden vorgenommen.<br />

Der natürliche Wassergehalt der bindigen Matrix der Auffüllung<br />

wurde an 8 Proben bestimmt, lag zwischen etwa wn = 12 %<br />

und wn = 24 % und bestätigt die Heterogenität mit wechselnden<br />

bindigen und nichtbindigen Schichtanteilen. Für die bindigen<br />

Schichtanteile kann die Klassifikation nach DIN 18196 aus<br />

einem Vergleich zwischen den natürlichen Wassergehalten und<br />

den jeweils entsprechenden Konsistenzangaben im Feld (vorwiegend<br />

steif und halbfest, bereichsweise auch fest) über Erfahrungswerte<br />

abgeschätzt werden. Danach sind die Proben überwiegend<br />

als leicht- und mittelplastisch (TL bzw. TM) einzustufen.<br />

Der Ansprache im Feld entsprechend stehen oberflächennah<br />

Kiese mit wechselndem Sandanteil (GW, SW, Tragschichtmateri-

Infrastrukturgebäude Seite 14<br />

9762 Stuttgart 21, PFA 1.1: Talquerung mit Hbf 28.07.03<br />

al) an. In BK 11/29 wurden bei modrigem Geruch auch Pflanzen-<br />

reste angetroffen (OU) , in BK 11/114 in 1,3 m Tiefe eine<br />

0,5 m dicke Betonplatte.<br />

Entsprechend der geringen Schichtmächtigkeit und Bedeutung<br />

wurde an einer Probe aus der Fließerde nur ein natürlicher<br />

Wassergehalt von w = 24,8 % bestimmt. Nach vorliegenden Pla-<br />

stizität sgrenzen3ran__e.tMa_jHi, - 40 % und wP = 17 % hat diese<br />

Probe eine weiche Konsistenz. In der Regel kann jedoch ent-<br />

sprechend der Ansprache im Feld für diese Böden eine steife<br />

bis halbfeste Konsistenz erwartet werden.<br />

Im Gipskeuper wurden an 43 Proben aus den Dunkelroten Mer-<br />

geln, 17 Proben aus dem Bochinger Horizont und 5 Proben aus<br />

den Grundgipsschichten die natürlichen Wassergehalte<br />

bestimmt. Sie liegen zwischen wn = 10,4 % und wn = 33,6 %, im<br />

gesamten Mittel bei wn = 19 %. Die Standardabweichung von ><br />

5 % zeigt den stark wechselnden Verwitterungszustand. Die<br />

Wassergehalte im Einzelnen bestätigen in der Regel die manu-<br />

elle Ansprache, bei der die gesamte Bandbreite von weicher<br />

bis fester Konsistenz bzw. sehr mürber, nur untergeordnet<br />

mürber Schlufftonsteinqualität festgestellt worden war. Über-<br />

wiegend ist die Gesteinsqualität des Gipskeupers als sehr<br />

mürbe zu beschreiben; dort, wo der Gipskeuper zu Schluff ent-<br />

festigt ist, weist er eine überwiegend halbfeste Konsistenz<br />

auf. In BK 11/114 wurde in 10,6 m Tiefe eine 1,5 m mächtige<br />

weiche Lage erbohrt.<br />

Die Wassergehalte im Einzelnen sind in den Anlagen 2.1 rechts<br />

neben den Profilsäulen aufgetragen und lassen in der Regel<br />

erkennen, dass bis zur Endteufe der Bohrungen mit zunehmender<br />

Tiefe keine signifikante Abnahme des Wassergehaltes und damit<br />

eine Zunahme der Qualität bzw. Abnahme des Verwitterungsgra-<br />

des der Schlufftonsteine vorhanden ist. Die ausgeprägte<br />

Streuung des natürlichen Wassergehaltes zeigt vielmehr den<br />

stark streuenden Verwitterungszustand.

Infrastrukturgebäude Seite 15 Qo Q<br />

9762 Stuttgart 21, PFA 1.1: Talquerung mit Hbf 28.07.03<br />

Die Qualität ist neben der Zusammensetzung des Gesteins<br />

(u.a. Anteile von Gips-, Dolomit- oder Mergelstein) auch<br />

durch die Lage im Übergang vom Hang in den Talkessel bzw. den<br />

oberflächennahen Verwitterungsprozessen und durch das Grundwasser<br />

mit den dort stattgefundenen Auslaugungsprozessen<br />

beeinflusst. Die statistische Auswertung der Wassergehalte<br />

der stratigraphischen Schichteinheiten zeigt, dass der<br />

Böchinger HöTizörit~ mit" wn~ =^ 16~%~einen niedrigeren mit 11 e r e n-<br />

Wassergehalt aufweist, als die darüberliegenden Dunkelroten<br />

Mergel (wn = 20 %) und die unterliegenden Grundgipsschichten<br />

(wn - 19,6 %} .<br />

In unserem geotechnischen Übersichtsgutachten zur Planfeststellung<br />

vom 10.08.98 hatten wir im Abschnitt 6.2 die<br />

schlechtere Qualität des Gipskeupers im Bereich des Nesenbachtales<br />

gegenüber dem nordwestlichen, hangseitigen Talrand<br />

aufgezeigt. Danach liegen die Wassergehalte im Bereich des<br />

geplanten Infrastrukturgebäudes in einem Übergangsbereich mit<br />

Tendenz zur Qualität wie im zentralen Nesenbachtal.<br />

Anhand der Bodenansprache im Gelände, der Ergebnisse der<br />

Feld- und Laborversuche sowie unserer Erfahrung mit bodenmechanisch<br />

gleichartigen Böden kann der anstehende Baugrund in<br />

Anlehnung an bautechnische Regelwerke klassifiziert und durch<br />

bodenmechanische Rechenwerte für erdstatische Untersuchungen<br />

beschrieben werden (Tabelle 1).<br />

Bei den angegebenen Kennwerten handelt es sich um charakteristische<br />

Werte, die für Nachweise globaler Sicherheiten gelten.<br />

Berechnungen nach dem neuen Sicherheitskonzept erfolgen<br />

mit den in den entsprechenden Normen angegebenen <strong>Teil</strong>sicherheit<br />

sbeiwerten.

Infrastrukturgebäude Seite 16 O o D<br />

9762 Stuttgart 21, PFA 1.1: Talquerung mit Hbf 28.07.03<br />

geo~ . Bezeichnung AuffüIXung<br />

vorherrschende(r)<br />

- Kor.3iaten2,<br />

- Festigkeit<br />

Kl33sif ikaticnen:<br />

Bodengtappe (DIN 1B196)<br />

Bodenklasse (DIH 1B3DO)<br />

Bodenklasse (DI}.' 183Q1)<br />

Frc sterepfine1ichkeit<br />

KlasM nach KTVE-StB 94<br />

SchruropFgefahr<br />

Reehenwerte:<br />

Wichte v (kN/m )<br />

uutei Auftrieb y' (kN/m )<br />

Reibung3winkel *p' (')<br />

Kohäsion c' (kN/m )<br />

Eteifemod-ji E |MS/fli 1 für<br />

hn n

Infrastrukturgebäude Seite 17 Q q f"?<br />

9762 Stuttgart 21, PFA 1.1: Talquerung mit Hbf 28.07,03 O

Infrastrukturgebäude Seite 18 ^ Ä<br />

9762 Stuttgart 21, PFA 1.1: Talquerung mit Hbf 28.07.03 ^ **<br />

einer "weißen Wanne" wasserundurchlässig ausgebildet werden<br />

soll, bietet es sich an, eine statisch wirksame Bodenplatte<br />

als Gründungselement zu verwenden. Das Bauwerk kann dabei<br />

entweder auf einer durchgehenden lastverteilenden Bodenplatte<br />

mit konstanter Dicke gegründet werden oder es können Einzel-<br />

fundamente ausgebildet werden, zwischen die eine Bodenplatte<br />

zur Aufnahme des Wasserdrucks "eingehängt" wird. Diese Lösung<br />

entspricht der Ausbildung einer Platte mit variabler Dicke,<br />

Die Wasserdruckbelastung der Platte ergibt sich aus dem<br />

Bemessungswasserstand.<br />

Die Berechnung einer derartigen Platte kann nach dem Bet-<br />

tungsmodulverfahren erfolgen. Aus einer Gesamtbetrachtung der<br />

Bodenplatte (Ersatzfläche 41 m mal 46 m, belastet mit einer<br />

mittleren Bauflächenpressung von 135 kN/m 2 einschließlich<br />

Bodenplatte, Fußbodenaufbau und einer Verkehrsbelastung von<br />

5 kN/m 2 , Annahme, dass 70 % der Lasten ständig wirksam sind,<br />

Setzungseinflusstiefe von 10 m, Wiederbelastung des Unter-<br />

grundes, Setzung 2 cm) ergibt sich ein Bettungsmodul (ks) von<br />

7 MN/m 3 . Zur Berücksichtigung der wechselhaften Qualität des<br />

Gipskeupers und der bis zum Bemessungswasserstand schwanken-<br />

den Grundwasserverhältnisse empfehlen wir den Bettungsmodul<br />

zwischen ks = 5 MN/m 3 und ks = 10 MN/m 3 zu variieren und die<br />

Schnittgrößen aus der ungünstigsten Kombination der Bemessung<br />

zugrunde zu legen.<br />

Die mittleren Sohlnormalspannungen von 135 kN/m 2 bewirken<br />

aufgrund der höheren Aushubentlastung im Bodenkontinuum eine<br />

Wiederbelastung.<br />

Auf Grund der geringen Zusatzbeanspruchung durch das Gebäude<br />

erscheinen Dolinen im Baufeld, wie sie in Abschnitt 4<br />

beschrieben sind, beherrschbar. Da das Vorhandensein jedoch<br />

nicht sicher ausgeschlossen werden kann, empfehlen wir die<br />

daraus resultierenden Zwängungsbeanspruchungen dadurch zu<br />

ermitteln und konstruktiv abzudecken, dass in der Umgebung<br />

einer Stütze (einer Fläche von etwa 5 m mal 5 m) der Bet-

Infrastrukturgebäude Seite 19 Q & P<br />

97 62 Stuttgart 21, PFA 1.1: Talquerung mit Hbf 28.07.03<br />

tungsmodul auf 20 % reduziert wird, während in den übrigen<br />

Feldern der konstante Wert angesetzt wird.<br />

Unter der Baugrubensohle möglicherweise vorhandene Hohlräume,<br />

die sich durch die geänderten Randbedingungen (fehlende<br />

Gewölbewirkung des überlagernden Bodens) langfristig bis zur<br />

Gründungsebene ausbreiten können, werden damit jedoch nicht<br />

erfasst. Wir empfehlen daher, im Rahmen der Ausführung das<br />

"VorhahäenseTn von gr^Eeäuntigen Jäohlxäum&n miC£els~B©Rr 5 üögen#<br />

die z.B. mit einem Ankerbohrgerät ausgeführt werden können<br />

und die nach dem Aushub von der Baugrubensohle unter jeder<br />

Stütze bzw. entlang der Außenwände entsprechend dem Raster<br />

der Achsen bis etwa 8,0 m Tiefe unter Fundamentebene ausge-<br />

führt werden, zu erkunden. Angetroffene Hohlräume können dann<br />

mit einer Zementsuspension gezielt verpresst werden.<br />

Besonders beim Anschluss der Untergeschosswände an die Sohl-<br />

platte ist mit erheblichen Zwängungsbeanspruchungen infolge<br />

der (behinderten) Durchbiegung und Verdrehung der Sohlplatte<br />

zu rechnen. Bodenplatte und Wände sind daher kraftschlüssig<br />

so miteinander zu verbinden, dass die Zwängungsbeanspruchun-<br />

gen nicht zu durchgehenden Rissen führen.<br />

Der Einfluss von Lastkonzentrationen in Rand- oder Stützenbe-<br />

reichen wirkt sich auf den Ansatz des Bettungsmoduls aus. Wir<br />

empfehlen, diesen positiven Einfluss im Zuge der Bauwerksop-<br />

timierung mit den konkreten Lastgrößen vorzunehmen. Erfah-<br />

rungsgemäß kann durch eine detaillierte Vorgabe der Bettungs-<br />

modulverteilung eine technisch und wirtschaftlich optimierte<br />

Fundainentierung erzielt werden. Entsprechende Berechnungen<br />

auf der Basis des Steifemodulverfahrens führen wir gerne für<br />

Sie aus.

Infrastrukturgebäude Seite 20 Q D n<br />

9762 Stuttgart 21, PFA 1.1: Talquerung mit Hbf 28.07.03<br />

7.2 Erdaushub und Herstellen der Baugrube<br />

Die Baugrubensohle wird unter Berücksichtigung von Bodenplattenstärke<br />

und Unterbau bei etwa 236,7 mNN liegen. Die Baugrube<br />

bindet damit zwischen rund 9 m und 10 m ins Gelände<br />

ein, wobei im Südosten und Südwesten bestehende Gebäude bzw.<br />

Bauwerke tangiert werden.<br />

Beim Erdaushub werden Auffüllungen, in geringem Umfang Fließerde<br />

und überwiegend Gipskeuper anfallen. Die Bodenklassen<br />

der zu lösenden Böden sind in Tabelle 1 des Abschnitt 6<br />

genannt.<br />

Eine bodenmechanische Bewertung der Wiederverwendbarkeit der<br />

im PFA 1.1 anfallenden Aushubmaterialien wird im allgemeinen<br />

geotechnischen Bericht unter Berücksichtigung der Ergebnisse<br />

des 5. Erkundungsprogrammes vorgenommen.<br />

Die in den Baugrubensohlen zu erwartenden Böden weichen bei<br />

Wasserzutritt und dynamischer Beanspruchung rasch auf. Über<br />

den jeweils endgültigen Baugrubensohlen ist daher eine<br />

Schutzschicht von > 30 cm zu belassen, solange Baustellenbetrieb<br />

auf der Baugrubensohle stattfindet. Nach Abtrag dieser<br />

Schutzschicht bzw. Fertigstellung des Aushubs sollte die endgültige<br />

Aushubsohle umgehend durch Aufbringen des Bodenplattenunterbaus<br />

nach Abschnitt 7.4 (Vlies, Filterkies und Sauberkeitsschicht<br />

aus Beton) geschützt werden.<br />

Wir weisen auf die Frostgefährdung der in den Baugruben<br />

anstehenden Böden hin, die bei Bauarbeiten im Winter Schutzmaßnahmen<br />

für die Baugrubensohle und gegebenenfalls für<br />

Böschungen erforderlich machen können.<br />

Nach der bislang vorgesehenen Bautaktfolge ist die Herstellung<br />

des Infrastrukturgebäudes mit eine der ersten Baumaßnahmen<br />

im PFA 1.1, unmittelbar gefolgt von der Verlegung und<br />

Dükerung des Hauptsammlers West. Die Baugrube für die unmittelbar<br />

im Nordosten tangierende Bahnhofshalle wird zu einem

Infrastrukturgebäude Seite 21 Q & P<br />

9762 Stuttgart 21, PFÄ 1.1: Talquerung mit Hbf 28.07,03<br />

späteren Zeitpunkt errichtet. Im Südosten und Südwesten<br />

grenzt das geplante Gebäude unmittelbar an den Bestand.<br />

Sowohl für die Baugrubenherstellung als auch im Endzustand<br />

sind die Wechselwirkungen im Zusammenhang mit der zeitlichen<br />

Abfolge der Herstellung der angrenzenden Baumaßnahmen von<br />

Bedeutung, wozu weitere Detailuntersuchungen erforderlich<br />

sind (s. Abschnitt 7.6).<br />

Für Verbau- und Sicherungsmaßnahmen sind mit den bodenmechanischen<br />

Rechenwerten aus Abschnitt 6 und dem in Abschnitt 4<br />

beschriebenen und in den Anlagen 3 dargestellten Schichten-<br />

verlauf statische Berechnungen anzustellen.<br />

Nach den derzeitigen uns vorliegenden Plänen sehen wir folgende<br />

typische Sicherungsmaßnahmen, die - mit zunehmender<br />

Steifigkeit und damit zunehmenden Anforderungen an die<br />

Begrenzung von Verformungen - in Betracht kommen:<br />

- Frei geböschte Baugrubenflanken können dort ausgeführt werden,<br />

wo der dafür notwendige Platz zum Zeitpunkt der Baugrubenherstellung<br />

zur Verfügung steht (evtl. im Bereich des<br />

Kurt-Georg-Kiesinger-Platzes oder entlang der späteren Baugrube<br />

Bahnhofshalle).<br />

Je nach Randbedingungen kann eine Kombination freier<br />

Böschungen mit einem Baugrubenverbau zweckmäßig sein.<br />

Im Bereich der Auffüllungen und bindigen Deckschichten<br />

(Fließerde) können die Böschungen nach DIN 4125 bei Höhen<br />

bis 5 m mit Böschungsneigungen bis 45' hergestellt werden.<br />

Im verwitterten, mindestens steifen bis halbfesten Gipskeuper<br />

kann die Böschungsneigung entsprechend bis 60° hergestellt<br />

werden. Für geböschte Baugruben mit mehr als 5 m<br />

Höhe bzw. für belastete Böschungen sind Standsicherheitsnachweise<br />

nach DIN 4084 zu führen.<br />

Bei einer Böschung muss stets ein lastfreier Streifen von<br />

mindestens 1 m an der Böschungsschulter freigehalten werden.<br />

Weiter ist sicherzustellen, dass kein Oberflächenwasser<br />

über die Randböschungen fließt. Hierzu ist es zweckmä-

Infrastrukturgebäude Seite 22 Q & P<br />

9762 Stuttgart 21, PFA 1.1: Talquerung mit Hbf 28.07.03 %J '<br />

ßig, sofern ein Gefälle zur Baugrube besteht, kleine Erdwälle<br />

auf der Böschungskrone anzulegen und für eine<br />

gezielte Ableitung von oberflächig zufließendem Wasser zu<br />

sorgen.<br />

- Temporäre Baugrubenwände als Bohrträgerverbauten mit Holzoder<br />

Spritzbetonausfachung. Diese Verbauwände können dort<br />

zum Jiinsatz kommen, wo freie Flächen zur Verfügung stehen,<br />

vorhandene Bebauung nicht unmittelbar tangiert wird und<br />

keine besonders hohen Anforderungen an die Begrenzung horizontaler<br />

Verformungen und Oberflächensetzungen in der Nachbarschaft<br />

des Verbaus gestellt werden. Erfahrungsgemäß können<br />

mit einer Spritzbetonausfachung die herstellungsbedingten<br />

Verformungen gegenüber einer Holzausfachung begrenzt<br />

werden.<br />

- Bohrpfahlwände mit Betonausfachung. Nach den bislang vorliegenden<br />

Planunterlagen sehen wir momentan keine Bereiche,<br />

wo im Vergleich zu oben genanntem Trägerverbau erhöhte<br />

Anforderungen zur Begrenzung von Horizontalverformungen<br />

gestellt werden müssen, und was die Anordnung einer Bohrpfahlwand<br />

zur Folge hätte. Dies ist im Zuge der weiteren<br />

Planung zu bestätigen.<br />

- Unterfangung bzw. Unterfangungsverbaumaßnahmen mit Hilfe<br />

von verankerten oder vernagelten Spritzbeton- oder Ortbetonschalen.<br />

Derartige Maßnahmen können erforderlich werden,<br />

wenn die Gründungsebene der bestehenden Bebauung über der<br />

Baugrubensohle für das Infrastrukturgebäude liegt (s. a.<br />

Abschnitt 7.6).<br />

Für die Bemessung der Verbausysteme machen wir folgende Angaben<br />

:<br />

- In Abhängigkeit von der sich aus der angrenzenden Bebauung<br />

und dem Eingriff in die Bauwerksumgebung ergebenden Randbedingungen<br />

kann der Erddruckansatz zwischen aktivem Erddruck<br />

und einem erhöhten aktiven Erddruck variieren.

Infrastrukturgebäude Seite 23 O ft D<br />

9762 Stuttgart 21, PFA 1.1: Talquerung mit Hbf 28.07.03 *•* '<br />

Im Einflussbereich von Bauwerken und setzungsempfindlichen<br />

Leitungen (bei Abständen von weniger als dem l,5fachen der<br />

Baugrubentiefe) empfehlen wir, einen erhöhten aktiven Erd-<br />

druck (Mittelwert aus aktivem Erddruck und Erdruhedruck)<br />

anzusetzen. Mit abnehmendem Einfluss der Baugrube auf Nach-<br />

barbebauung (z.B. bei Abständen von mehr als der l,5fachen<br />

Baugrubentiefe) kann auch ein Erddruckansatz E^ =<br />

Ö, 75 . "gah T^Ö725' Eo "gewählt werden""<br />

Die Erddruckverteilung ist gemäß den Vorgaben der EAB unter<br />

Berücksichtigung der Erddruckumlagerung zwischen den Stütz-<br />

stellen und den Fußauflager zu wählen.<br />

- In Bereichen, wo später angrenzende Baugruben hergestellt<br />

und der Verbau rückgebaut werden muss sowie dort, wo Ver-<br />

formungen unkritisch sind, kann eine Holzausfachung einge-<br />

baut werden. Im Einflussbereich von Bauwerken und verfor-<br />

mungsempfindlichen Leitungen sollte eine Spritzbetonausfa-<br />

chung gewählt werden, da sie mit kleineren Verformungen als<br />

eine Holzausfachung wirksam wird. Auch wenn der Grundwas-<br />

serspiegel während der Bauzeit im Bereich des Bemessungs-<br />

wasserstandes liegen sollte, kann in Verbindung mit der<br />

Bauwasserhaltung und einem dadurch erzielten geringen<br />

Grundwasserandrang eine Holzausfachung eingebaut werden.<br />

Bei Herstellung einer Spritzbetonausfachung müssen unter-<br />

halb des Bemessungswasserspiegels Dränöffnungen in der<br />

Spritzbetonschale vorgesehen werden. Die genaue Anordnung<br />

ist auf der Baustelle den örtlichen Gegebenheiten anzupas-<br />

sen. Zusätzlich sind in den grundwasserführenden Schichten<br />

Dränelemente hinter der Spritzbetonausfachung vorzusehen.<br />

Damit wird ein unmittelbarer Wasserdruck auf den Verbau<br />

bzw. die Spritzbetonschale verhindert und der Verbau auch<br />

für den Endzustand im Hinblick auf eine Bauwerksumläufig-<br />

keit durchlässig gestaltet (s. a. Abschnitt 7.4). Bei den<br />

zugehörigen Standsicherheitsnachweisen ist jedoch der<br />

Effekt des durch die offene Wasserhaltung erzeugten Absenk-<br />

trichters zu berücksichtigen (Auftrieb, Strömungskräfte) .

Infrastrukturgebäude Seite 24 Q O D<br />

9762 Stuttgart 21, PFA 1.1: Talquerung mit Hbf 28.07.03 ^ °* '<br />

Als Wandreibungswinkel kann bei Spritzbeton der Wert 8a =<br />