Academia 4/2002 - oecv@mursoft.at

Academia 4/2002 - oecv@mursoft.at

Academia 4/2002 - oecv@mursoft.at

- TAGS

- academia

- oecv.mursoft.at

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

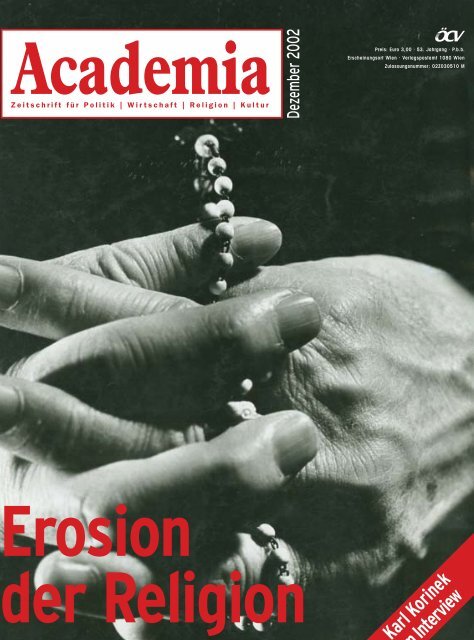

Dezember <strong>2002</strong><br />

Erosion<br />

der Religion<br />

Preis: Euro 3,00 . 53. Jahrgang . P.b.b.<br />

Erscheinungsort Wien . Verlagspostamt 1080 Wien<br />

Zulassungsnummer: 02Z030510 M<br />

Karl Korinek<br />

im Interview

VOR MIR EIN „JA“.<br />

www.uniqa.<strong>at</strong>

Titel | Erosion der Religion<br />

7<br />

10<br />

12<br />

14<br />

16<br />

17<br />

20<br />

21<br />

22<br />

36<br />

Regina Polak/Paul M. Zulehner<br />

Religiöser Wandel in Österreich<br />

Georg Kastner<br />

Es braucht Mut und Anstrengung<br />

Maximilian Liebmann<br />

Freie Kirche im freien Sta<strong>at</strong><br />

Franz Trimmel<br />

Zwei Paar Schuhe<br />

Erhard Mayerhofer<br />

Thesen zu Religions- und Ethikunterricht<br />

Stefan Lorger-Rauwolf<br />

Der Teufel ist los<br />

Peter A. Ulram<br />

Religionsbekenntnis und Wahlverhalten<br />

Andreas Kresbach<br />

Hauptmissionsgebiet Europa<br />

Europa<br />

Johannes Michael Schnarrer<br />

Das ungelöste Problem<br />

Wirtschaft<br />

Rainer Wolfbauer<br />

Eine Altern<strong>at</strong>ive für die Zukunft<br />

25<br />

28<br />

32<br />

39<br />

42<br />

Politik<br />

Hans-Peter Bischof<br />

Modellprojekt Gesundheitsfonds<br />

Interview mit Karl Korinek<br />

„Unglaublich unüberschaubar“<br />

Fritz Kofler<br />

Die Hoffnung für Graz<br />

Kultur<br />

Fritz Kofler<br />

Foto-Kunst als Berufung und<br />

Lebenserfüllung<br />

Georg Kastner<br />

Geschüttelt, nicht gerührt<br />

Kommentar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30, 31<br />

Kurz notiert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40<br />

Porträt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34<br />

Rückspiegel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33<br />

Rezensionen . . . . . . . . . 38, 44, 45, 46, 47<br />

Leserbriefe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47<br />

3<br />

Inhalt<br />

Dezember <strong>2002</strong>/Nr. 5<br />

<strong>Academia</strong><br />

Herausgeber, Medieninhaber:<br />

ÖCV und ÖAHB<br />

Mit der Herausgabe beauftragt:<br />

Dr. Herbert Kaspar<br />

Chefredakteur: Mag. Paul Hefelle<br />

Redaktion: Berthold Föger,<br />

Walter Gröblinger, Norbert Hartl,<br />

Gerhard Hartmann, Peter<br />

Hofbauer, Ernst Kallinger, Georg<br />

Kastner, Fritz Kofler, Andreas<br />

Kresbach, Bernhard Marckhgott,<br />

Harald Pfannhauser, Johannes<br />

Michael Schnarrer, Helmut<br />

T<strong>at</strong>zreiter, Gerhard Tschugguel,<br />

Norbert Tschulik, Hubert Weber,<br />

Helmut Weintögl<br />

Layout: Tanja Pichler<br />

Verlagsleitung: Hildegunde Metz,<br />

Herbert Kaspar<br />

Inser<strong>at</strong>akquisition: Media<br />

Contacta, Hans Dieter Roider,<br />

Tel.: (01) 523 29 01<br />

Redaktionsmanagement:<br />

Hildegunde Metz<br />

Anschrift: Lerchenfelder Str. 14,<br />

1080 Wien, Telefon: (01) 405<br />

16 22 DW 30, 31. Fax DW 44,<br />

E-Mail: wt.academia@oecv.or.<strong>at</strong><br />

Repro/Druck: AV-Druck plus GmbH<br />

Faradaygasse 6<br />

A-1030 Wien<br />

Tel. 01/797-85-0<br />

Hinweis: Beiträge in der<br />

ACADEMIA, die die offizielle<br />

Meinung des Österreichischen<br />

Cartellverbandes wiedergeben,<br />

sind als solche ausdrücklich<br />

gekennzeichnet. Alle anderen<br />

Veröffentlichungen stellen die<br />

persönliche Meinung des Autors<br />

dar.<br />

Fotos: AG MEDIA, Aragon Verlag,<br />

Gerhard B. Benesch, Böhlau<br />

Verlag, Burgstaller, Gürer,<br />

Renault, Christopher Kaspar,<br />

Die Presse, Paul Hefelle,<br />

Ironimus, Ibera Verlag,<br />

Ueberreuther, Prinz Poidl,<br />

Tramin, Ursus, Verlagsanstalt<br />

Athesia, ÖCV-Bildarchiv<br />

Verkaufspreis:<br />

öS 41,30,– | 3 Euro, Abo:<br />

öS 137,60,– | 10 Euro/Jahr für<br />

Studenten, Normalabo<br />

öS 206,40,– | 15 Euro/Jahr.<br />

Für unverlangt eingesandte<br />

Manuskripte kann keine Gewähr<br />

übernommen werden.<br />

Dezember <strong>2002</strong>

Cartoon<br />

4<br />

Danke. ÖVP<br />

1/4 4c<br />

Liebe Freunde im Cartellverband!<br />

Ich danke allen sehr herzlich, die sich in der Initi<strong>at</strong>ive<br />

"p<strong>at</strong>ria 2411" für diesen historischen Wahlerfolg der<br />

ÖVP engagiert haben. Großartig, wie kompetent Sie<br />

sich als Gesinnungsgemeinschaft in unsere Wahlbewegung<br />

eingebracht haben. Ich darf Ihnen versichern:<br />

Die ÖVP und Österreich braucht Sie!<br />

Ein fröhliches Weihnachtsfest und ein erfolgreiches<br />

Jahr 2003 wünscht Ihnen<br />

www.oevp.<strong>at</strong> Danke.<br />

Politiker als Ladenhüter<br />

Bibliophilen Wahlbürgern war schon vor dem 24.<br />

November klar, wessen Wahlaktien am besten standen,<br />

denn ein großer Wiener Restauflagen-Buchhändler<br />

brachte aktuelle, wahlkampfbezogene Sonderangebote:<br />

Haider, Gusenbauer und Van der Bellen<br />

wurden um jeweils Euro 4,99 (st<strong>at</strong>t Euro 23,80) angepriesen.<br />

Nur von Wolfgang Schüssel fand sich keine<br />

Billigauflage – zu recht, wie man inzwischen weiß.<br />

Ob die drei anderen Ladenhüter vor Weihnachten<br />

nochmals verbilligt werden bleibt abzuwarten.<br />

H. K.<br />

Anmerkung: Zur besseren Lesbarkeit verzichten<br />

wir in der ACADEMIA auf Schreibweisen wie<br />

zum Beispiel Österreicher/Innen. Selbstverständlich<br />

sind bei allen derartigen Erwähnungen Frauen<br />

und Männer gleichwertig gemeint.<br />

Leider ist in der letzten Ausgabe der bekannte<br />

Künstler Prof. Ernst Degasperi zu einem „Degaspari“<br />

mutiert, was wir sehr bedauern und hiermit<br />

richtig stellen.<br />

Zeichnung: M.Szyszkowitz;

Exklusivität entspannt genießen<br />

Diners Club Classic Card<br />

Ein Produkt von AirPlus<br />

Mit jedem mal wertvoller www.dinersclub.<strong>at</strong>

Editorial<br />

Liebe Leser!<br />

6<br />

Er ist also wahr geworden. Der Traum von der wirklichen politischen<br />

Wende, die viele Mitglieder der k<strong>at</strong>holischen couleurstudentischen<br />

Verbände lange herbeigesehnt haben. In<br />

einem fulminanten Wahlkampf h<strong>at</strong> die ÖVP unter Wolfgang<br />

Schüssel einen Erdrutschsieg bei den N<strong>at</strong>ionalr<strong>at</strong>swahlen am<br />

24. November gelandet. Dabei h<strong>at</strong> sie sich intensiv wie schon<br />

lange nicht um die Mitglieder der k<strong>at</strong>holischen Studentenverbindungen<br />

bemüht. Mitglieder der Korpor<strong>at</strong>ionen – nicht<br />

der Verband als solches, er bleibt parteipolitisch ungebunden<br />

– können sich denn auch einen nicht zu geringen Teil<br />

dieses Erfolges der ÖVP auf Ihre Fahnen heften. Die von Klubobmann<br />

Andreas Khol, R-B, ins Leben gerufene Aktion „p<strong>at</strong>ria<br />

2411“ h<strong>at</strong> vor allem in der Bundeshauptstadt Anteil an<br />

einem beeindruckenden Ergebnis.<br />

Die ACADEMIA h<strong>at</strong> in der letzten Ausgabe des heurigen Jahres<br />

trotz der N<strong>at</strong>ionalr<strong>at</strong>swahl ein anderes Titelthema, das<br />

uns gerade in Hinblick auf das Weihnachtsfest wichtig erscheint.<br />

Die Erosion der Religionsgemeinschaften h<strong>at</strong> in<br />

Österreich Ausmaße angenommen, die bisher unvorstellbar<br />

waren. Am deutlichsten sind die Zahlen in Wien, wo<br />

sich der Anteil der K<strong>at</strong>holiken nur mehr um die 50 Prozent<br />

der Gesamtbevölkerung bewegt. Gesamtösterreichisch gesehen<br />

sind nur mehr 74 Prozent k<strong>at</strong>holisch, die zweitgrößte<br />

Gruppe sind mit 12 Prozent bereits die Menschen ohne<br />

religiöses Bekenntnis. Glaubt also unsere Gesellschaft nicht<br />

mehr? Univ. Prof. Paul M. Zulehner und Regina Polak zeigen<br />

in ihrem Beitrag, dass die Antwort darauf vielschichtiger<br />

zu geben ist. Auch Georg Kastner, Am, beschäftigt sich<br />

mit diesem Thema, während sich Franz Trimmel, Am, und<br />

Erhard Mayerhofer mit dem Problem Ethik- und Religionsunterricht<br />

beschäftigen und auch die Stellung der k<strong>at</strong>holischen<br />

Kirche dazu them<strong>at</strong>isieren. Abgerundet wird das Titelthema<br />

durch Beiträge von Andreas Kresbach, Cl, über die<br />

„Stadtmission“, Peter A. Ulram über das Wahlverhalten von<br />

K<strong>at</strong>holiken und Protestanten und Stefan Lorger-Rauwolf<br />

über das Phänomen des S<strong>at</strong>anismus.<br />

Im Politikteil beschäftigen wir uns n<strong>at</strong>ürlich auch mit den N<strong>at</strong>ionalr<strong>at</strong>swahlen,<br />

geben aber schon eine Vorschau auf die<br />

Grazer Gemeinder<strong>at</strong>swahl, die zu Jahresbeginn st<strong>at</strong>tfinden<br />

wird. Ein äußerst interessanter Beitrag kommt vom Vorarlberger<br />

Landesr<strong>at</strong> Hans-Peter Bischof, R-B. Er beschäftigt sich<br />

mit neuen Wegen im Bereich der Gesundheitspolitik. Schließlich<br />

haben wir mit dem neuen Präsidenten des Verfassungsgerichtshofes<br />

Karl Korinek, F-B, Rt-D, ein Interview geführt,<br />

in dem er auch seine Wünsche an eine neue Regierung äußert.<br />

Mit einem Porträt von Univ. Prof. Anton F. Zeilinger, M-D,<br />

AIn, starten wir eine neue Serie von Beiträgen, in der wir<br />

ab jetzt in unregelmäßigen Abständen interessante Mitglieder<br />

von ÖCV-Verbindungen vorstellen wollen. Zeilinger<br />

ist Vorstand des Instituts für Experimentalphysik an der<br />

Universität Wien und wahrscheinlich vielen Lesern aus anderen<br />

Medien als „Mr. Beam“ bekannt.<br />

Das Thema Europa h<strong>at</strong> in diesem Heft ebenso wieder seinen<br />

Pl<strong>at</strong>z wie die Kulturberichterst<strong>at</strong>tung, wobei wir diesmal zwei<br />

Berichte im Bereich der Populärkultur aufbieten: Georg Kastner,<br />

Am, deckt interessante Detailaspekte rund um den in<br />

die Jahre gekommenen Geheimagenten James Bond auf,<br />

während wir auch das Jubiläum „40 Jahre Rolling Stones“<br />

nicht unerwähnt lassen wollten.<br />

Wir wünschen allen<br />

unseren Lesern und deren Familien<br />

ein gesegnetes Weihnachtsfest und<br />

ein erfolgreiches Neues Jahr.<br />

Mag. Paul Hefelle, F-B, BbG, Chefredakteur<br />

Dr. Herbert Kaspar, Am, Herausgeber<br />

Am Tag vor dem Sta<strong>at</strong>sfeiertag wurde die Oktober-<br />

Ausgabe der ACADEMIA in den Räumlichkeiten des<br />

Parlamentsklubs der ÖVP präsentiert. Neben<br />

Verbandsprominenz gaben sich viele Autoren dieser und<br />

früherer ACADEMIA-Ausgaben die Ehre und diskutierten<br />

mit Vertretern der Initi<strong>at</strong>ive „p<strong>at</strong>ria 2411“ – wie könnte es<br />

anders sein – über die anstehenden N<strong>at</strong>ionalr<strong>at</strong>swahlen.<br />

Für den überraschenden Abschluss sorgte Gastgeber<br />

Andreas Khol, R-B, als er die Anwesenden aufforderte,<br />

Leopold Figl zu Ehren „Burschen heraus“ zu intonieren.<br />

Eine Premiere für das Hohe Haus am Ring.

Regina Polak/Paul M. Zulehner<br />

Religiöser Wandel in Österreich<br />

„Nur mehr 74 Prozent der Österreicher<br />

sind k<strong>at</strong>holisch, die zweitgrößte<br />

Gruppe sind mit 12 Prozent<br />

die Menschen ohne religiöses Bekenntnis“<br />

gab die St<strong>at</strong>istik Austria<br />

Mitte Oktober die Ergebnisse der<br />

Volkszählung 2001 bekannt.<br />

Viele Journalisten verkündeten daraufhin,<br />

dass der Unglaube in Österreich<br />

zunehme und identifizierten so die offizielle<br />

Konfessionszugehörigkeit der<br />

Österreicher mit dem jeweiligen subjektiven<br />

Selbstverständnis.<br />

Um solch naiven Gleichsetzungen<br />

nicht aufzusitzen, gibt es in Österreich<br />

seit 1970 eine regelmäßige religionssoziologische<br />

Untersuchung, die sich tiefer<br />

mit der „Religion im Leben der Österreicher“<br />

beschäftigt. Die jüngste<br />

Untersuchungswelle wurde 2001 unter<br />

dem Titel „Kehrt die Religion wieder?“<br />

publiziert.<br />

Dieser Untersuchung zufolge ist<br />

Österreich nach wie vor ein religiöses<br />

Land: Mehr als zwei Drittel der Österreicher<br />

bezeichnen sich als religiöse<br />

Menschen. Die Religiosität h<strong>at</strong> sogar<br />

an Bedeutung gewonnen: 75 Prozent<br />

glauben an Gott (1990: 69 Prozent), 50<br />

Prozent an ein Leben nach dem Tod<br />

(1990: 44 Prozent), 67 Prozent nehmen<br />

sich regelmäßig Zeit für das Gebet<br />

(1990: 59 Prozent). Das Wiedererwachen<br />

der Religiosität ist überraschenderweise<br />

in allen europäischen Großstädten<br />

zu beobachten (mit Ausnahme<br />

von Paris). In Wien glauben heute zum<br />

Beispiel um acht Prozent mehr Personen<br />

an Gott als noch 1990. Die Überzeugung<br />

der 70er Jahre, dass die Religiosität<br />

verschwinden wird, lässt sich<br />

nicht bestätigen. Vielmehr gilt: Je moderner<br />

eine Zivilis<strong>at</strong>ion ist, umso religiöser<br />

wird sie. Dieser Trend zur Respiritualisierung<br />

erklärt vielleicht auch,<br />

warum der Trend zur Erosion in der k<strong>at</strong>holischen<br />

Kirche weitaus langsamer<br />

vor sich geht, als nach den D<strong>at</strong>en seit<br />

1970 zu erwarten gewesen wäre. So gesehen<br />

wird man den Blick auf die Ergebnisse<br />

der Volkszählung wenden<br />

müssen: Nach wie vor sind 74 Prozent<br />

der österreichischen Bevölkerung ka-<br />

tholisch. Und wer offiziell ohne religiöses<br />

Bekenntnis ist, ist deshalb noch<br />

lange nicht unreligiös oder ungläubig.<br />

Eine differenzierte Wahrnehmung ist<br />

gefragt.<br />

„Neue Religiositäten“<br />

Freilich h<strong>at</strong> sich seit 1970 im religiösen<br />

Feld auch in Österreich viel verändert.<br />

Man spricht von „neuen Religiositäten“.<br />

Unsere Forschung zeigt, dass<br />

sich rel<strong>at</strong>iv unabhängig von offiziellen<br />

Zugehörigkeiten die Menschen ihren<br />

religiös-weltanschaulichen Kosmos<br />

höchst individuell, mehr oder weniger<br />

virtuos und frei zusammenstellen.<br />

Da gibt es in Österreich nach wie vor<br />

mit 27 Prozent die Gruppe der Christen,<br />

die ihr Glaubenspalais gern bewohnen.<br />

Sie glauben, dass sich Gott in Jesus Christus<br />

zu erkennen gegeben h<strong>at</strong>, sehen<br />

ihre Zukunft im Reich Gottes und sind<br />

überzeugt, dass ihr Leben durch die Auferstehung<br />

letzten Sinn bekommt.<br />

Dazu kommen mit 32 Prozent die<br />

„Religionskomponisten“. Sie spielen<br />

ihre ureigene spirituelle Musik. Diese<br />

Menschen verbinden buddhistisches,<br />

esoterisches, n<strong>at</strong>uralistisches und humanistisches<br />

Gedankengut. Sie übernehmen<br />

durchaus auch einzelne Positionen<br />

aus dem Christentum. Wie<br />

kunstfertig dies geschieht – ob es sich<br />

um Neuschöpfungen, Nachschöpfungen,<br />

Kinderlieder, Experimentalmusik,<br />

Symphonien oder Geräusche handelt,<br />

wissen wir vorläufig noch nicht. Ihre<br />

Religiositäten sind die Folge des Verschwindens<br />

der Religion in die priv<strong>at</strong>e<br />

Innerlichkeit.<br />

Dann gibt es die „n<strong>at</strong>uralistischen<br />

Humanisten“ (30 Prozent). Sie fühlen<br />

sich eingebunden in einen schicksalhaften<br />

Kreislauf der N<strong>at</strong>ur. Zugleich<br />

kreist ihr „Glaube“ um den Menschen.<br />

Sie finden Gott in der N<strong>at</strong>ur, in deren<br />

Kreislauf und in deren Gesetzen. Solche<br />

Religiosität ist das Result<strong>at</strong> eines<br />

Christentums, das zuerst priv<strong>at</strong>isiert<br />

und dann von innen her ausgehöhlt<br />

wurde.<br />

Als „Atheist“ bezeichnet sich in Österreich<br />

kaum jemand, wohl aber gibt es<br />

eine 13 Prozent große Gruppe von<br />

„Atheisierenden“, die ihr Leben nicht<br />

auf einen Gott setzt, sondern eher zweifelt.<br />

Die Angehörigen vertreten vor allem<br />

n<strong>at</strong>uralistische und humanistische<br />

Werte, negieren die Existenz Gottes oder<br />

merken zumindest nichts von seiner<br />

7<br />

Titel<br />

Dezember <strong>2002</strong>

+ 27,4 % pro Jahr<br />

seit sechs Jahren!<br />

Mit QUADRIGA können Sie sowohl von steigenden,<br />

als auch von fallenden Kursen profitieren.<br />

ab E 2.000,–<br />

Jetzt kostenloses<br />

Info-Paket anfordern!<br />

, %<br />

Dein Ansprechpartner:<br />

Mag. Rainer Wolfbauer, AW, Vorstand<br />

WWW.QUADRIGAFUND.COM<br />

QUADRIGA AG<br />

1997 + 20,70 %<br />

1998 + 62,55 %<br />

1999 + 25,39 %<br />

2000 + 23,19 %<br />

2001 + 18,82 %<br />

<strong>2002</strong>* + 26,82 %<br />

* NAV per 31. Oktober <strong>2002</strong><br />

Quadriga Gruppe: Wien – Frankfurt – Innsbruck – Zürich – New York – Chicago – Grenada – Hong Kong<br />

Quadriga Asset Management GmbH, Salzgries 15, 1010 Wien, Tel: +43 1 247 00, Fax: +43 1 247 00-11, vienna@quadrigafund.com<br />

Risikohinweis: Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Kurse können sowohl steigen als auch fallen. Renditen der Vergangenheit sind keine Garantie für die<br />

Zukunft. Diese Werbung stellt keinen Prospekt im Sinne des österreichischen KMG dar. Für das öffentliche Angebot der Genussscheine der Quadriga Beteiligungs- und Vermögens<br />

AG wurde ein gemäß den gesetzlichen Bestimmungen erstellter und geprüfter Prospekt am 17. Oktober <strong>2002</strong> im Amtsbl<strong>at</strong>t zur Wiener Zeitung veröffentlicht. Der Prospekt kann<br />

bei der Quadriga Asset Management GmbH, A-1010 Wien, Salzgries 15, bezogen werden.

Präsenz. Für sie ist mit dem Tod alles<br />

aus, der Sinn des Lebens liegt im Leben<br />

selbst.<br />

Neue Ethik<br />

Der Trend zum Wandel der Religiositäten<br />

h<strong>at</strong> viele Gründe. Man kann ihn<br />

als Antwort auf die weltweite Fortschrittskrise<br />

deuten. Immer mehr Menschen<br />

spüren heute, dass wir unsere Lebensweisen<br />

ändern müssen, wenn wir<br />

überleben wollen. So bricht im religiösen<br />

Bereich vieles auf, weil auf der anderen<br />

Seite vieles einbricht: Der Glaube<br />

an einen endlosen Fortschritt, der<br />

Glaube an die Allmacht von Wissenschaft,<br />

Technik, Wirtschaft. Die Menschen<br />

beginnen wieder nach Gott zu<br />

fragen. Neu ist dabei die Art, wie sie das<br />

tun. So suchen sie nach sich selbst und<br />

können die Würde des Menschen entdecken.<br />

Sie suchen nach neuen Wegen,<br />

miteinander zu leben und können entdecken,<br />

dass sie mit anderen Menschen<br />

und mit Gott immer schon verbunden<br />

sind. Sie wünschen sich eine neue Ethik,<br />

die von Liebe und nicht von strengem<br />

Moralismus getragen ist. Sie suchen<br />

nach persönlicher, aber auch gesellschaftlicher<br />

Heilung.<br />

Auch die Kirchen sind angefragt, zu<br />

prüfen, welchen Anteil sie an diesem<br />

Wandel haben. Als positiver Beitrag ihres<br />

Wirkens ist sicherlich die Freiheit zu<br />

nennen, die sie den Menschen heute<br />

geben, ihren Glauben selbst zu finden<br />

und zu entwickeln. Nachzufragen aber<br />

ist, ob und wie es gelingen kann, unter<br />

veränderten gesellschaftlichen Verhältnissen<br />

das Antlitz Gottes, wie es<br />

in Jesus Christus und seiner Kirche<br />

wahrnehmbar wird, zu enthüllen.<br />

Zukunftstrend Religion<br />

Religion h<strong>at</strong> Zukunft. Insbesondere<br />

die Ereignisse nach dem 11. September<br />

2001 lassen vermuten, dass sich der<br />

Trend zur Religiosität noch verstärken<br />

wird. Auch das Christentum und die<br />

Kirchen können von diesem Zukunft-<br />

strend „profitieren“, wenn es gelingt,<br />

die Polarität zwischen Offenheit und<br />

Profilierung, Toleranz und Identität<br />

schöpferisch zu meistern. Österreich ist<br />

nach wie vor „christentümlich“: Kaum<br />

jemand lehnt alle christlichen Positionen<br />

ab. Vor allem aber sind die Wertvorstellungen<br />

vieler Menschen vom<br />

Geist des Christentums durchaus geprägt.<br />

Das gilt auch uns, vor allem für<br />

die Jugendlichen, die zwar nur mehr zu<br />

zwei Prozent allen christlichen Items<br />

zustimmen, aber sich umgekehrt intensiv<br />

nach einer Spiritualität sehnen,<br />

die das Alltagsgetriebe durchbricht und<br />

sich durch hohe, solidarische Ethik auszeichnet.<br />

Hier gilt es, die Tradierungskanäle<br />

wieder zu reinigen, zu öffnen<br />

und den Glauben kre<strong>at</strong>iv weiterzuerzählen.<br />

Die Zukunft wird vor allem den Religionskomponisten<br />

gehören. Für sie<br />

kann die Kirche jene Schule werden, in<br />

der sie virtuos komponieren üben und<br />

unverzichtbare Grundlagen humanerer<br />

Spiritualität lernen. Auch die Weggemeinschaft<br />

der Atheisierenden wird<br />

weiterhin wichtig bleiben und bleibt<br />

eine ständige Herausforderung an die<br />

christlichen Kirchen: Was können wir<br />

selbst tun, damit Gottes unverbrüchliche<br />

Liebe zu jedem Menschen durch<br />

die Mühen und Absurditäten des Alltags<br />

durchleuchten kann? Schließlich<br />

ist damit zu rechnen, dass viele Menschen<br />

auch wieder nach konkreten Orten<br />

und Zeiten fragen werden, in denen<br />

sie ihre frei schwebenden Religiositäten<br />

beheim<strong>at</strong>en können. Eine Reinstitutionalisierung<br />

ist in Sicht. Kirchen,<br />

die hier intelligent und mit Respekt vor<br />

der Freiheit und Autonomie der Menschen<br />

Räume und Zeiten anbieten, sich<br />

auf die Suchenden einlassen und ihre<br />

Sch<strong>at</strong>zkisten öffnen, haben eine lebendige<br />

Zukunft vor sich.<br />

Die Autoren<br />

Prof. Dr. Paul M. Zulehner ist Professor für<br />

Pastoraltheologie in Wien,<br />

Frau Mag. Regina Polak ist Assistentin am<br />

Institut für Pastoraltheologie in Wien.<br />

Neuevangelisierung<br />

Europas<br />

Das Motto des „Mitteleuropäischen<br />

K<strong>at</strong>holikentages“ 2003/2004 lautet<br />

„Christus – Hoffnung Europas“. Inspiriert<br />

vom Gedanken der Neuevangelisierung<br />

und der „Europäisierung“<br />

Europas soll die gemeinsame Verantwortung<br />

für Kirche und Gesellschaft im<br />

Mittelpunkt stehen.<br />

Abschluss und Höhepunkt bildet eine<br />

gemeinsame Großveranstaltung in Mariazell.Termin<br />

ist das Wochenende nach<br />

Christi Himmelfahrt 2004 (22./23. Mai<br />

2004).<br />

Als inhaltliche Vorbereitung wird es<br />

gemeinsame Symposien der Bischofskonferenzen<br />

zu folgenden pastoralen<br />

und gesellschaftspolitischen Fragen geben:<br />

„Christliche Werte in der Europäischen<br />

Union“, „Lebensethik“,<br />

„Märtyrer und Glaubenszeugen“, „Religionsunterricht<br />

und Weitergabe des<br />

Glaubens“, „Sozialpartnerschaft/Allianz<br />

für den Sonntag“, „Ehe und Familie“,<br />

„Landwirtschaft/ländlicher Raum“.<br />

Darüber hinaus sind auf n<strong>at</strong>ionaler<br />

und diözesaner Ebene weitere Aktivitäten<br />

vorgesehen. Bedeutende kirchliche<br />

Veranstaltungen, die ohnedies für den<br />

fraglichen Zeitraum geplant sind und<br />

von Form und Inhalt her mit dem „Mitteleuropäischen<br />

K<strong>at</strong>holikentag“ zusammenpassen,<br />

sollen bewusst unter<br />

das gemeinsame Motto gestellt werden.<br />

www.k<strong>at</strong>holikentag.<strong>at</strong><br />

9<br />

Titel<br />

Dezember <strong>2002</strong>

Titel<br />

Dieser hohe Anteil an offiziell nicht<br />

Glaubenden ist wahrscheinlich noch<br />

erschreckender als der Rückgang des k<strong>at</strong>holischen<br />

Glaubens selbst. Noch ärger<br />

ist die Situ<strong>at</strong>ion in der Bundeshauptstadt.<br />

Während, was schon länger befürchtet<br />

wurde, der K<strong>at</strong>holikenanteil<br />

hier bereits knapp unter 50 Prozent liegt,<br />

ist der Anteil der Bekenntnislosen auf<br />

25 Prozent angestiegen. Die Schuld einzig<br />

und allein bei unserer Glaubengemeinschaft<br />

selbst zu suchen, wäre dennoch<br />

falsch. Unbestrittener Maßen h<strong>at</strong><br />

das leicht naive Krisenmanagement der<br />

K<strong>at</strong>holischen Kirchen gemeinsam mit<br />

medial gepushten Verbalentgleisungen<br />

mancher kirchlicher Amtsträger den einen<br />

oder anderen zum Rückzug aus<br />

dem Schoß der Mutter Kirche bewegt.<br />

Auch dass einige verbeamtete Laienmitarbeiter<br />

in den diözesanen Verwaltungsstellen<br />

den Eindruck erwecken<br />

den K<strong>at</strong>echismus noch nicht einmal gesehen<br />

zu haben und im Umgang mit<br />

K<strong>at</strong>holiken jegliches Fingerspitzen vermissen<br />

lassen, sollte selbstkritisch festgehalten<br />

werden. Dass dies der Zahlungsmoral<br />

beim Kirchenbeitrag eher<br />

abträglich ist und vielleicht den einen<br />

10<br />

Georg Kastner, Am<br />

Es braucht Mut und Anstrengung<br />

Was wir schon immer befürchtet haben<br />

brachte die Volkszählung nun auf den<br />

Punkt: Die K<strong>at</strong>holiken werden anteilsmäßig<br />

rasant weniger in Österreich. Dabei<br />

hätte die Kirche den Menschen viel<br />

zu bieten. Gedanken zu einer Zeit, in der<br />

jene, die sich zu keiner Glaubensgemeinschaft<br />

bekennen wollen, schon die zweitgrößte<br />

Gruppe in der Bevölkerung<br />

darstellen.<br />

oder anderen die Kirche verlassen<br />

lässt, ist sehr traurig aber in Ansätzen<br />

sogar verständlich. N<strong>at</strong>ürlich besteht<br />

dringender Handlungsbedarf der Kirchenführung<br />

um derartige Missstände<br />

rasch zu beseitigen. Aber verglichen mit<br />

jenen Problemen, die von der k<strong>at</strong>holischen<br />

Kirche in den letzten Jahrhunderten<br />

gemeistert wurden, nehmen sich<br />

derartige Vorfälle eher unbedeutend<br />

aus.<br />

Spiritueller Flurschaden<br />

Kaiser Josef II. stürzte die k<strong>at</strong>holische<br />

Kirche am Ende des 18. Jahrhunderts<br />

durch eine gut gemeinte aber für ihn typisch<br />

überhastete Reform in eine weit<br />

größere Krise als vielerorts angenommen.<br />

Selbst der Papst machte sich auf<br />

den Weg um „den missr<strong>at</strong>enen Sohn“<br />

persönlich zur Vernunft zu bringen,<br />

noch lange bevor Johannes Paul II die<br />

päpstliche Welttournee erfand. Es ist<br />

dem in den folgenden Jahren wirkenden<br />

Clemens Maria Hofbauer, bis heute<br />

Stadtp<strong>at</strong>ron von Wien, zu danken,<br />

dass der spirituelle Flurschaden einigermaßen<br />

eingedämmt wurde. Auch die<br />

vernünftigen Änderungen Josephs, wie<br />

Pfarrregulierungen und Religionsfonds<br />

wirkten sich langfristig positiv aus.<br />

Wesentlich schwerwiegender war die<br />

Polarisierung der Zwischenkriegszeit.<br />

Die wiederum „gut gemeinte“ aber aus<br />

heutiger Sicht klar verfehlte Verquickung<br />

von Sta<strong>at</strong> und Kirche unter<br />

Dollfuß und Schuschnigg sollte noch<br />

lange ein Problem der österreichischen<br />

k<strong>at</strong>holischen Kirche bleiben. Die hier<br />

aufgerissenen Gräben wurden erst von<br />

Kardinal Franz König zugeschüttet, ein<br />

Faktum, das ihm völlig zu Unrecht den<br />

Titel „roter Kardinal“ einbrachte. Es ist<br />

bis heute Königs Verdienst, dass Sozialdemokr<strong>at</strong>ie<br />

und Kirche zueinander<br />

fanden, und die Kirche dadurch aus<br />

dem politischen Tagesgeschehen herausgehalten<br />

werden konnte. Diese Öffnung<br />

brachte auch mit sich, dass sich<br />

manche nun offener zu „ihrer Kirche“<br />

bekennen konnten. Das seitens des Kardinals<br />

ehrliche Friedenangebot wurde<br />

von vielen dankbar angenommen.<br />

Ein kleine Gruppe durch und durch<br />

Linker, die vor allem in den letzten Jahren<br />

zu führenden Positionen bei SPÖ<br />

und Grünen aufgestiegen sind, nutzte<br />

dies jedoch schamlos aus. Denn durch<br />

die Hintertür wurde der Bevölkerung<br />

nach und nach jene Ideologie eingeflößt,<br />

die mit Schuld ist am Zurückdrängen<br />

von Christentum und „abendländischer“<br />

Werte. Gerade bei SPÖ und<br />

Grünen finden sich heute Vertreter, die<br />

zwar die absolute Toleranz predigen aber<br />

gleichzeitig einen zutiefst intoleranten<br />

Feldzug gegen diese christlichen Werte<br />

führen. Beleidigt beispielsweise jemand<br />

den Vertreter einer anderen Religionsgemeinschaft<br />

ist sprichwörtlich Feuer<br />

am Dach. Genau jene, die sich in solchen<br />

Fällen am lautesten ereifern, kl<strong>at</strong>schen<br />

jedoch dann laut Beifall wenn es<br />

wieder einmal gegen die k<strong>at</strong>holische<br />

Kirche geht. Warum ist also gerade die<br />

k<strong>at</strong>holische Kirche vielen so ein Dorn<br />

im Auge?<br />

Alles Paletti? Im Gegenteil<br />

Für einen Großteil der Österreicher<br />

sind jene Werte, für welche die Kirche<br />

noch heute steht, immer noch zutreffend.<br />

Fast jeder wünscht sich eine funktionierende<br />

Familie, die Beigeisterung<br />

von Herrn und Frau Österreicher für das<br />

Gebot der christlichen Nächstenliebe<br />

zeigte sich nicht nur bei der spontan<br />

überwältigenden Hochwasserhilfe. Die<br />

Bedeutung der Homosexualität ist in<br />

unserem Land wesentlich geringer als

uns linke Medien und Politiker glauben<br />

machen wollen. Alles paletti!? Ganz im<br />

Gegenteil.<br />

Die Kirche ist unbequem. Obwohl<br />

von den Medien als ewig gestrig heruntergemacht,<br />

steht sie für einen Großteil<br />

der Bevölkerung wesentlich mehr<br />

für Moral als alle Politiker zusammen.<br />

Man spendet lieber der k<strong>at</strong>holischen<br />

Caritas als dubiosen Vereinen von Grünen<br />

und Sozialdemokr<strong>at</strong>en. Ordensspitäler,<br />

k<strong>at</strong>holische Priv<strong>at</strong>schulen und<br />

Pfarrkindergärten sind nach wie vor beliebter<br />

als ihre sta<strong>at</strong>lichen Pendants.<br />

Und dies gibt der Kirche nach wie vor<br />

eine Machtposition, die sie zwar nicht<br />

offen ausnützt, sie aber zu einem Hauptgegner<br />

marxistisch geprägten Ideologen<br />

macht.<br />

Aus dem Kreißsaal in<br />

die Krabbelstube<br />

Ein Hauptangriffsziel ist und bleibt<br />

die Familie, die offensichtlich vollkommen<br />

ausradiert werden soll: Kein<br />

gemeinsamer Name, keine gemeinsame<br />

Altersvorsorge, keine gemeinsame<br />

Zukunft?! Unter der sozialistischen Alleinregierung<br />

begann jener Feldzug,<br />

dessen Erfolge mehr und mehr sichtbar<br />

werden. „AlleinerzieherInnen“,<br />

wohl weislich ganz geschlechtsneutral<br />

mit sozialistischem Kampf I geschrieben,<br />

heißt das Lieblingswort von Glawischnig,<br />

Prammer Gusenbauer und<br />

Co. Dass die Gruppe der alleinstehenden<br />

Frauen wesentlich mehr gefördert<br />

wird, als junge Familien ist ein unübersehbares<br />

Fakt. Die versteckte Botschaft<br />

ist ganz klar: nicht heir<strong>at</strong>en,<br />

dann gibt es mehr Geld, denn dass der<br />

Kindesv<strong>at</strong>er hin und wieder täglich bei<br />

der Kindesmutter übernachtet merkt<br />

ja ohnehin keiner. Anst<strong>at</strong>t es einer Frau<br />

wirklich selbst zu überlassen, ob sie einige<br />

Jahre mit dem Nachwuchs verbringen<br />

will, werden ausschließlich<br />

mehr Kindergärten gefordert, damit die<br />

Frau in jedem Fall ihre Karriere möglichst<br />

rasch fortsetzt. Wenn ein Kind<br />

mit drei noch nicht in einer sta<strong>at</strong>lichen<br />

Betreuungsorganis<strong>at</strong>ion untergebracht<br />

ist, gilt es schon als Außenseiter. Aus<br />

dem Kreissaal in die Krabbelstube<br />

scheint hier oberste Devise zu sein. Dass<br />

Eltern, die beide in einer 40 Stunden<br />

Woche gebunden sind ihren Kindern<br />

weit weniger mitgeben können als die<br />

Tag ein Tag aus sie betreuende Kindergärtnerin<br />

ist wohl jedem klar. Dass die<br />

Familienförderung zu gering ist um auf<br />

ein zweites Einkommen zu verzichten<br />

leider auch. Im Zuge der kollektiven<br />

Kleinkinderbetreuung kann dann auch<br />

ein neues Gesellschaftsmodell wesentlich<br />

leichter propagiert werden. Jegliche<br />

Individualität ausgeschaltet nur<br />

der vollkommenen Freiheit verpflichtet<br />

ist das Christentum dann vielleicht<br />

irgendwann einmal doch überholt und<br />

landet in einem Museum der Geisteswissenschaft,<br />

hofft man. Die ideologischen<br />

Väter der linken Bewegungen<br />

bezeichneten Religion als „Opium fürs<br />

Volk“. Dieses soll offensichtlich durch<br />

allgemein zugängliches Cannabis ersetzt<br />

werden. Der unter Gusenbauer<br />

und Van der Bellen wieder belebte Kulturkampf<br />

zeigte sich im Wahlkampf<br />

mehr als deutlich.<br />

Es liegt an uns als K<strong>at</strong>holiken diesen<br />

Tendenzen möglichst rasch Einhalt zu<br />

gebieten. Dafür wäre eine lebendige Kirche,<br />

die mehr als sexuelle Verbote aussprechen<br />

kann, und sich in der Öffentlichkeit<br />

professioneller präsentiert,<br />

genauso wichtig wie jene politischen<br />

Rahmenbedingungen, die der Kirche<br />

nicht nur das Überleben sichern, sondern<br />

ihr auch eine maximale Entfaltungsmöglichkeit<br />

geben. Fällt einer dieser<br />

beiden Punkte aus, so ist der Versuch<br />

des anderen zum Scheitern verurteilt.<br />

Die k<strong>at</strong>holische Kirche h<strong>at</strong> wahnsinnig<br />

viel zu bieten: Nur leider wissen es zu<br />

Wenige. Es ist nicht leicht, es erfordert<br />

eine ganze Menge Mut, Anstrengung<br />

und vor allem Zusammenarbeit: Aber<br />

es lohnt.<br />

Auskunft erteilen: DW 249 Fr. Vorlaufer<br />

DW 251 Fr. Eugl<br />

11<br />

Titel<br />

Dezember <strong>2002</strong>

Titel<br />

Entstanden ist das „Mariazeller Manifest”<br />

auf steirischem Boden, als bei<br />

der Magna M<strong>at</strong>er Austriae in Mariazell<br />

zur Vorbereitung des I. Österreichischen<br />

K<strong>at</strong>holikentages nach Österreichs Wiedererstehen<br />

vom 1. bis 4. Mai 1952 ein<br />

Studientag gehalten wurde. Dieser h<strong>at</strong>te<br />

den Zweck, sich eingehend mit dem<br />

K<strong>at</strong>holikentagsthema „Freiheit und<br />

Würde des Menschen” zu befassen und<br />

die offiziellen Reden und Aussagen am<br />

K<strong>at</strong>holikentag in Wien im September<br />

gleichen Jahres präzis vorzubereiten und<br />

zu bewerten. Sein pressemäßiges Ergebnis<br />

war das sogenannte „Mariazeller<br />

Manifest”. In seiner Formulierung<br />

war es die Einzelleistung des damaligen<br />

Pressechefs des K<strong>at</strong>holikentages und<br />

später langjährigen Leiters der K<strong>at</strong>holischen<br />

Presseagentur Österreichs, Richard<br />

Barta. Sein damaliger Stellenwert<br />

kommt in seiner ursprünglichen Denomin<strong>at</strong>ion<br />

zum Ausdruck, die lautete<br />

schlicht und sachlich: „Offizieller Bericht<br />

der Pressestelle des Österreichischen<br />

K<strong>at</strong>holikentages”. Der Bericht<br />

trägt die programm<strong>at</strong>ische Überschrift:<br />

„Eine freie Kirche in einer freien Gesellschaft”<br />

und war weder von der Österreichischen<br />

Bischofskonferenz ber<strong>at</strong>en,<br />

geschweige denn beschlossen, noch von<br />

Rom bestätigt worden. Erst zehn Jahre<br />

später erhielt er von seinem Autor Richard<br />

Barta die plak<strong>at</strong>iv-griffige Bezeich-<br />

12<br />

Maximilian Liebmann, Cl<br />

Freie Kirche im freien Sta<strong>at</strong><br />

Der Vorstand des Instituts für Kirchengeschichte<br />

und kirchliche Zeitgeschichte an<br />

der Universität Graz über Entstehung und<br />

Verfasser eines Dokumentes, dass seine<br />

heute gebräuchliche Bezeichnung erst<br />

Jahre nach seiner Formulierung vor 50<br />

Jahren erfuhr. Das „Mariazeller Manifest“.<br />

nung „Mariazeller Manifest”, während<br />

ihn die gleich bekannte wie anerkannte<br />

Zeithistorikerin, die zum engsten<br />

Freundeskreis um Otto Mauer zählende<br />

Zeitzeugin Erika Weinzierl noch 1975<br />

als „K<strong>at</strong>holisches Manifest” titulierte<br />

und im Übrigen in Otto Mauer den inhalt-substantiellen<br />

Verfasser sieht.<br />

Schwer nachvollziehbar<br />

Sein Inhalt ist bisweilen rätselhaft und<br />

kaum nachvollziehbar. So heißt es wörtlich:<br />

„Eine freie Kirche, das heißt die Kirche<br />

ist auf sich selbst gestellt und nur auf<br />

sich selbst. [...] Heute aber h<strong>at</strong> die Kirche<br />

keinen Kaiser und keine Regierung, keine<br />

Partei und keine Klasse, keine Kanonen,<br />

aber auch kein Kapital hinter sich.<br />

Die Zeit von 1938-1945 bildet hier eine<br />

unüberschreitbare Zäsur; die Brücken in<br />

die Vergangenheit sind abgebrochen, die<br />

Fundamente für die Brücke in die Zukunft<br />

werden heute gelegt.”<br />

Schwer oder kaum nachvollziehbar<br />

sind diese Sätze deshalb, weil praktisch<br />

zur gleichen Zeit, wie von der unüberschreitbaren<br />

Zäsur von 1938-1945 und<br />

von den abgebrochenen Brücken gesprochen<br />

wird, d. h. im Mai1952, mit<br />

Vehemenz gerade um deren Wiedererrichtung<br />

gerungen wird, nämlich um<br />

die Gültigkeit des sogenannten „Dollfuß-Konkord<strong>at</strong>es”<br />

von 1933/34. Kirchenintern<br />

mussten die Bischöfe hierbei<br />

sogar eine so scharfe Rüge vom Hl.<br />

Stuhl einstecken, sie seien zu nachlässig<br />

im Kampf für die sta<strong>at</strong>liche Gültigkeit<br />

des Konkord<strong>at</strong>es eingetreten, dass<br />

diese als Reaktion dem Papst kollektiv<br />

ihren Rücktritt förmlich anboten.<br />

Auch auf einem zweiten Gebiet ist<br />

die Behauptung von der unüberschreitbaren<br />

Zäsur von 1938-1945 nicht<br />

nachvollziehbar, hier wurden und werden<br />

die Brücken nicht nur nicht ab-<br />

gebrochen, hier wurden und werden<br />

sie sogar neu zementiert, gemeint ist<br />

das durch das Nazi-Regime mit 1. Mai<br />

1939 eingeführte Kirchenbeitragssystem.<br />

Dieses wurde aus der NS-Zeit<br />

nahtlos in die Zweite Republik übergeführt,<br />

ohne Zäsur, ohne Brückenabbruch.<br />

Analoges kann von der oblig<strong>at</strong>orischen<br />

Ziviltrauung bzw.<br />

standesamtlichen Eheschließung gesagt<br />

werden, die mit l. August 1938 eingeführt<br />

wurde. Auch hier erfolgte keine<br />

Zäsur, kein Abbrechen von Brücken.<br />

Ihre Überleitung in die Zweite Republik<br />

verlief allerdings nicht so friktionsfrei<br />

wie beim Kirchenbeitrag.<br />

Klare Absage an Sta<strong>at</strong>s- und<br />

Politischen K<strong>at</strong>holizismus<br />

Wirklich grundlegend und zeitlos gültig<br />

ist die fundamentale politische Festlegung:<br />

„Keine Rückkehr zu jenen gewaltsamen<br />

Versuchen, auf rein<br />

organis<strong>at</strong>orischer und sta<strong>at</strong>srechtlicher<br />

Basis christliche Grundsätze verwirkli-

chen zu wollen.” Damit erfolgte eine<br />

klare Distanzierung zum konfessionellen<br />

Eherecht, das bis zum Anschluss gegolten<br />

h<strong>at</strong> und eine sta<strong>at</strong>liche Ehescheidung,<br />

d. h. Ehetrennung von<br />

K<strong>at</strong>holiken nicht ermöglichte. Auch<br />

wird die Abkehr von der uralten Forderung<br />

auf Installierung der konfessionellen<br />

Sta<strong>at</strong>sschule, wie es die Bischöfe<br />

bis zum Anschluss gefordert h<strong>at</strong>ten,<br />

besiegelt. Folgerichtig heißt es im Bericht<br />

weiter: „Eine freie Gesellschaft, in<br />

der auch die Kirche frei leben kann, verlangt<br />

aber auch den Abbau jener letzten<br />

Reste totalitärer Einrichtungen, wie<br />

sie zum Schaden der österreichischen<br />

Demokr<strong>at</strong>ie noch in einem gewissen<br />

Absolutismus der politischen Parteien<br />

und in einer politischen Ausnahmegesetzgebung<br />

besteht, verlangt energisch<br />

Frontstellung gegen alle Übergriffe<br />

der Sta<strong>at</strong>sallmacht, gegen jede Anmaßung<br />

des Sta<strong>at</strong>es zur totalitären Erfassung<br />

aller Lebensgebiete, Bekenntnis<br />

zum Prinzip der Subsidiarität,<br />

verlangt Schutz des einzelnen und<br />

Schutz der Persönlichkeit.”<br />

Charta des Dialoges<br />

Der zweite Teil des „Mariazeller Manifestes”,<br />

eine programm<strong>at</strong>ische Ab-<br />

sichtserklärung, die ich Charta des Dialoges<br />

nennen möchte, verdient, in Marmor<br />

gemeiselt zu werden:<br />

„Eine freie Kirche bedeutet aber nicht<br />

eine Kirche der Sakristei oder des k<strong>at</strong>holischen<br />

Ghettos, eine freie, auf sich<br />

selbst gestellte Kirche heißt eine Kirche<br />

der weltoffenen Türen und ausgebreiteten<br />

Arme, bereit zur Zusammenarbeit<br />

mit allen, zur Zusammenarbeit mit dem<br />

Sta<strong>at</strong> in allen Fragen, die gemeinsame<br />

Interessen berühren, also in Ehe, Familie,<br />

Erziehung;<br />

Zusammenarbeit mit allen Ständen,<br />

Klassen und Richtungen zur Durchsetzung<br />

des gemeinsamen Wohls;<br />

Zusammenarbeit mit allen Konfessionen<br />

auf der Grundlage des gemeinsamen<br />

Glaubens an den lebendigen<br />

Gott, Zusammenarbeit auch mit allen<br />

geistigen Strömungen, mit allen Menschen,<br />

wer immer sie seien und wo immer<br />

sie stehen, die gewillt sind, mit der<br />

Kirche für den wahren Humanismus,<br />

für Freiheit und Würde des Menschen<br />

zu kämpfen.”<br />

Zeitgebunden und überholt<br />

Im dritten Teil wird die formalrechtliche<br />

Stellung von Mann und Frau<br />

abgelehnt und die pessimistische Prognose<br />

erstellt: „Wir sind<br />

im Begriffe, ein Volk<br />

hungernder und bettelnder<br />

Greise zu werden,<br />

da uns in wenigen<br />

Jahrzehnten die arbeitende<br />

und produzierende<br />

Gener<strong>at</strong>ion fehlen<br />

wird. Es wird niemand<br />

mehr da sein, der das<br />

Korn baut, damit wir<br />

Brot zu essen haben, der<br />

die Kohle schürft, damit<br />

wir uns wärmen, und<br />

der den Baum fällt, in<br />

dessen Brettern wir zur<br />

letzten Ruhe gebettet<br />

werden. (...) Die Kirche<br />

lehnt eine formalrechtliche<br />

Gleichstellung der<br />

Geschlechter ab, die der Frau nur neue<br />

Lasten aufbürden und sie noch des<br />

spärlichen Schutzes, den das Gesetz ihr<br />

heute bietet, berauben würde; sie weiß<br />

aber auch, dass die Würde der Frau sich<br />

erst dann entwickeln kann, wenn ihr<br />

die Last zeitraubender und aufreibender<br />

Arbeit erleichtert wird.”<br />

Zeugnis echter<br />

Geschichtsbewältigung<br />

Verschiedentlich wird das „Mariazeller<br />

Manifest” als „Magna Charta” des<br />

neuen Verhältnisses von Kirche und Politik<br />

nach dem Zweiten Weltkrieg in<br />

Österreich im Sinne vom Altlandeshauptmann<br />

der Steiermark, Josef Krainer,<br />

apostrophiert und gefeiert. Krainer:<br />

„Es h<strong>at</strong> die Beziehungen zwischen Kirche<br />

und Politik in der Zweiten Republik<br />

entscheidend bestimmt: die freie Kirche<br />

in einem freien Sta<strong>at</strong>.”<br />

Vierzehn Jahre waren vergangen, seit<br />

den drei gleich heiß umkämpften wie<br />

erfolgreich verteidigten k<strong>at</strong>holischkirchlichen<br />

Kulturkampfbastionen: Keine<br />

sta<strong>at</strong>liche Ehescheidung von K<strong>at</strong>holiken,<br />

keine oblig<strong>at</strong>orische Zivilehe;<br />

Forderung nach Wiedererrichtung der<br />

konfessionellen Sta<strong>at</strong>sschule, d. h. k<strong>at</strong>holische<br />

Kinder nur in rein k<strong>at</strong>holischen<br />

Schulen, und drittens: Finanzierung<br />

der Kirche, speziell des Klerus,<br />

durch das Sta<strong>at</strong>sbudget, denn der Religionsfonds<br />

war schon seit den Zwanzigerjahren<br />

zutiefst defizitär. Alle diese<br />

drei Bastionen h<strong>at</strong>te das NS-Regime<br />

1938/39 vom Tisch gefegt und keine<br />

davon wurde sieben Jahre später beim<br />

Wiedererstehen Österreichs wiedererrichtet.<br />

Das „Mariazeller Manifest” ist in seiner<br />

Grundaussage somit ein hervorragendes<br />

Zeugnis für die Bejahung der<br />

st<strong>at</strong>tgehabten kulturpolitisch-weltanschaulichen<br />

Entwicklung durch die in<br />

Mariazell versammelte jungk<strong>at</strong>holische<br />

Aktivistenrunde rund um den dominanten,<br />

höchst einflussreich agierenden<br />

und entscheidend prägenden Msgr.<br />

Otto Mauer.<br />

13<br />

Titel<br />

Dezember <strong>2002</strong>

Titel<br />

Beim Lesen der kürzlich veröffentlichen<br />

Presseinform<strong>at</strong>ion der Bundesanstalt<br />

St<strong>at</strong>istik Austria (1) vom 17.10.<strong>2002</strong><br />

blieb der Blick des Betrachters an zwei<br />

Aussagen haften.<br />

1. Der K<strong>at</strong>holikenanteil in Wien ist<br />

auf 49.2 Prozent abgesunken.<br />

2. Der Anteil der Religionslosen ist<br />

auf nunmehr 25,6 Prozent angestiegen.<br />

Diese zwei Sätze sollen als Ausgangspunkt<br />

für die folgenden Betrachtungen<br />

über Religions- und Ethikunterricht dienen.<br />

Abgeleitet von ihnen lässt sich sagen,<br />

dass der Religionsunterricht zum<br />

Minderheitenprogramm geworden ist.<br />

Ursachen und Beweggründe sich aus<br />

dem Religionsunterricht zu verabschieden<br />

sind mannigfaltig. Einige<br />

Punkte sind aber erwähnenswert: Der<br />

Wegfall des traditionell hohen Stellenwertes<br />

des Religionsunterrichtes in der<br />

städtischen Gesellschaft. Es scheint jungen<br />

Menschen nicht mehr wichtig zu<br />

sein, eine gute Religionsnote vorweisen<br />

zu können. Sichtbar wird der Rückgang<br />

auch an der starken Abnahme der<br />

„Kirchlichkeit“ der jungen Menschen.<br />

Mit vielen kirchlichen Institutionen haben<br />

Jugendliche nichts mehr am Hut.<br />

Das Leben und Erleben etwa pfarrlicher<br />

Gemeinschaft h<strong>at</strong> einen geringen Stellenwert,<br />

die Institution h<strong>at</strong> nichts mehr<br />

zu sagen. Ausdruck dafür ist das Ringen<br />

der Religionslehrerinnen und -lehrer<br />

um Akzeptanz der Institution Kirche<br />

bei Jugendlichen, trotz übermächtiger<br />

Gegner wie Freistunde (späteres Kommen<br />

– früheres Gehen) und Caféhaus.<br />

Vielleicht sollten Schulmessen mehr<br />

Eventcharakter aufweisen? Die Rolle der<br />

14<br />

Franz Trimmel, Am<br />

Zwei Paar Schuhe<br />

Impressionen eines interessierten<br />

Beteiligten am Religions- und<br />

Ethikunterricht in Wien<br />

Kirchen als traditioneller gesellschaftlicher<br />

Wertevermittler löst sich auf. Die<br />

jugendlichen „Freiheitskünstler“ und<br />

„Religionskomponisten“ scheinen manche<br />

Wertvorstellungen der Altvorderen<br />

in ihrer Lebensgestaltung einfach außer<br />

Acht zu lassen, zum Ärger mancher Eltern.<br />

Scheu vor Bindungen<br />

Ist es die Scheu vor lebenslangen Bindungen,<br />

die Menschen aus der k<strong>at</strong>holischen<br />

Kirche treibt, oder liegt es einfach<br />

im Zug der Zeit, sich mächtigen<br />

Institutionen nicht mehr zur Gänze anzuvertrauen.<br />

Vielleicht erklärt das die<br />

Zunahme der Personen ohne religiöses<br />

Bekenntnis. Wobei auch die Anonymität<br />

in der globalen Vernetzung große<br />

Ängste schürt und junge Menschen daher<br />

ihre Sehnsucht nach Geborgenheit<br />

und Überschaubarkeit im täglichen Leben<br />

auf verschiedene Arten ausleben,<br />

etwa in „Szenen“. Die Suche nach Gestaltungsmöglichkeiten<br />

seiner eigenen<br />

Umgebung verlangt die Ausgestaltung<br />

eines für den Lebensvollzug brauchbaren<br />

Wertesystems. In diesem Kontext<br />

ist es verständlich, nach der Sinnhaftigkeit<br />

eines Ethikunterrichtes zu fragen.<br />

Die zunehmende Vielfalt und<br />

Kompliziertheit der angebotenen Wertsysteme<br />

h<strong>at</strong> weitblickende Pädagogen<br />

zu Überlegungen über die Einführung<br />

eines solchen Gegenstandes angeregt.<br />

Seit 1997 gibt es in Österreich zaghafte<br />

Versuche einen „Ethikunterricht<br />

als Ers<strong>at</strong>zgegenstand“ einzuführen. Es<br />

ist zu hinterfragen, Ers<strong>at</strong>z wofür? Für<br />

den geringer werdenden Religionsunterricht?<br />

Was soll er ersetzen? Die Abmeldequoten<br />

der Schüler? Oder ist er<br />

Religionsunterricht durch die Hintertür?<br />

In Wien gingen und gehen die Wogen<br />

in der politischen Landschaft hoch.<br />

Heftige Befürworter wie das Liberale Forum<br />

wurden abgelöst von glaubenstreuen<br />

Frommen, die in ihrer Ghettositu<strong>at</strong>ion<br />

die schulische Wirklichkeit<br />

verkannten, in dem sie meinten, durch<br />

Rückzug auf Glaubensgrundsätze und<br />

deren rigorose Befolgung eine Änderung<br />

der Haltung erreichen zu können.<br />

Auch die sogenannten „Kirchenfresser“<br />

in den unterschiedlichsten Parteien sahen<br />

ihre Chance gekommen, der Kirche<br />

eins auszuwischen. Es gilt auch bei<br />

diesem Thema, wie in vielen anderen<br />

Bereichen, das Bibelzit<strong>at</strong>: „An ihren<br />

Früchten werdet ihr sie erkennen“.Was<br />

könnte daher, salopp gefragt, im Rahmen<br />

des Ethikunterrichtes und der dazugehörenden<br />

Lehrerausbildung eine<br />

Rolle spielen?<br />

Organis<strong>at</strong>orische Probleme<br />

Die Behebung organis<strong>at</strong>orischer Probleme<br />

in schulischen Unterricht – wie:<br />

Wohin mit den abgemeldeten Schülern,<br />

die beaufsichtigt werden müssen?<br />

Wohin mit den unterbeschäftigten<br />

jungen Lehrern, vielleicht gibt es eine<br />

neue Zukunftsperpektive in der Berufsplanung,<br />

speziell für Philosophie- oder<br />

Religionslehrer? Belegbar durch häufige<br />

Anfragen. Das mögen alles Aspekte<br />

sein, die auch auftreten, vielfach ist es<br />

jedoch so, dass der Ethikunterricht mit<br />

positiver Zustimmung durch die Schüler<br />

besucht wird (2), und dass die Ethiklehrer<br />

mit großem Eins<strong>at</strong>z sich um im<br />

Regelunterricht vernachlässigte Themen,<br />

wie Solidarität, Wertschätzung,<br />

Einsichten in kulturelle Unterschiede<br />

annehmen und Orientierungshilfen in<br />

dieser säkularen Welt anbieten, und damit<br />

jungen Menschen die Chance geben,<br />

sich für diese Orientierungen zu<br />

interessieren, um die ihnen am besten<br />

geeignet erscheinenden zu rezipieren.

Ob es die Aufgabe des weltanschaulich<br />

neutralen Sta<strong>at</strong>es ist, jungen Menschen<br />

eine ganzheitliche Bildung angedeihen<br />

zu lassen oder nicht, mögen<br />

Juristen entscheiden. Die Prämissen und<br />

Anknüpfungspunkte lassen sich in der<br />

neuesten Studie zum Ethikunterricht<br />

ganz gut nachlesen (3).<br />

Wichtig erscheint jedoch, dass sich<br />

der Ethikunterricht zu einem eigenständigen<br />

Unterrichtsgegenstand entwickelt,<br />

in dem junge Menschen<br />

Grundlagen für die Auseinandersetzung<br />

in der Welt der Erwachsenen, die ja eine<br />

große Pluralität von ethischen Konzepten<br />

aufweist, erwerben können. Die<br />

Begründung für einen Unterrichtsgegenstand:<br />

„Ethik als Unterrichtsprinzip“,<br />

wie von manchen gefordert, bringt<br />

nicht den gewünschten Erfolg, wie das<br />

Beispiel am Unterrichtsprinzip politische<br />

Bildung zeigt. Was ist passiert? Jahrzehntelang<br />

wurde das Prinzip hochgehalten,<br />

nur h<strong>at</strong> sich leider fast niemand<br />

von den Unterrichtenden darum<br />

gekümmert, sodass im letzten Jahr als<br />

der Weisheit letzter Schluss die Zuweisung<br />

an den Unterrichtsgegenstand Geschichte<br />

erfolgte.<br />

Es ist keine Rel<strong>at</strong>ivierung dieser Aussagen,<br />

wenn man die Meinung vertritt,<br />

dass die Einführung des Ethikunterrichtes<br />

dort gegeben sein sollte, wo Bedarf<br />

besteht. Die Entscheidung sollte<br />

die Schulgemeinschaft treffen und<br />

nicht, wie in so manchen Bundesländern,<br />

die vorgesetzte Behörde. Der Titel<br />

Ethikunterricht ist ein möglicherweise<br />

unglücklich gewählter Ausdruck,<br />

da er die im Unterricht angebotenen<br />

Inhalte, wie philosophische Grundlegung<br />

der Ethik, Kultur- und Religionskunde<br />

nicht erkennen lässt. Kardinal<br />

Schönborn sprach vor kurzem von einer<br />

Wertesolidarität, die ja nur erreicht<br />

werden kann, wenn ein Austausch über<br />

die Werte mit anderen erfolgt. Was ist<br />

dazu besser geeignet als eine Erziehung<br />

im Ethikunterricht?<br />

Schulversuch ja – aber kosten<br />

darf er nichts<br />

Gott sei dank gibt es auch schon eine<br />

Evalu<strong>at</strong>ion des Ethikunterrichtes – nachzulesen<br />

in der unten angeführten Studie<br />

von Prof. Bucher – die manchen<br />

Skeptikern, die gemeint haben: „Wozu<br />

braucht man diesen Gegenstand?“ den<br />

Wind aus den Segeln genommen h<strong>at</strong>.<br />

Zum Abschluss sei in diesem Zusammenhang<br />

noch ein Phänomen erwähnt.<br />

Der Ethikunterricht stützt in der<br />

Unterrichtsorganis<strong>at</strong>ion den Religionsunterricht.<br />

Da die Schüler, vor allem<br />

die der Oberstufe, nicht mehr der<br />

Freistunde frönen können, weil für alle,<br />

die an keinem Unterricht der Religionsgemeinschaften<br />

teilnehmen, der<br />

Ethikunterricht verpflichtend ist, gibt<br />

es eine „Rückwanderung“ in den Religionsunterricht.<br />

Mit einer gewissen Ehrlichkeit<br />

muss man sagen, dass für<br />

Religionslehrer eine höhere Chancengleichheit<br />

eingetreten ist, wenn der<br />

Ethikunterricht parallel zum Religionsunterricht<br />

geführt wird. Vertreter<br />

sta<strong>at</strong>licher und kirchlicher Institutionen<br />

befürworten den Ethikunterricht,<br />

finden ihn gut, es fehlt allerdings das<br />

Geld. Diesbezügliche Aussagen sind lobenswert,<br />

aber sie bleiben für die Betroffenen<br />

unverbindlich – nach dem<br />

Motto: „Schulversuch ja, aber kosten<br />

darf er nichts“. Wenn Unterrichtsministerium<br />

und Stadtschulr<strong>at</strong> einen<br />

Schulversuch genehmigen, so könnten<br />

sie doch auch die nötigen Ressourcen<br />

zu Verfügung stellen, solange der Versuch<br />

eben dauert. Dieses oben angesprochene<br />

Phänomen von der Stützung<br />

des Religionsunterrichtes h<strong>at</strong> bei manchen<br />

politischen Gruppierungen als Gegenreaktion<br />

Unmut ausgelöst, vor allem<br />

bei jenen, die gerne einen<br />

Ethikunterricht st<strong>at</strong>t des Religionsunterrichts<br />

eingeführt hätten. Daher ist<br />

das politische Interesse an seiner Einführung<br />

stark erlahmt. Es ist gefährlich<br />

Prognosen abzugeben, aber persönli-<br />

che Eindrücke von Diskussionen über<br />

den Ethikunterricht, wie das starke Interesse<br />

öffentlicher Institutionen (sie<br />

schicken ihre „Spione“ in solche Veranstaltungen)<br />

bis zum enormen Interesse<br />

der jungen Bildungsschicht und<br />

der verschiedenen religiösen Gruppierungen,<br />

belegen, dass dieses Thema in<br />

der Öffentlichkeit intensiv weiterbrodelt.<br />

Wenn die Unterrichtsministerin<br />

und der Bundeskanzler von einer Bildungsmilliarde<br />

sprechen, so sollten<br />

doch einige wenige hunderttausend<br />

Euro, für den Auf- und Ausbau des<br />

Ethikunterrichtes aufgewendet, keine<br />

gravierende Rolle spielen. Warum nicht<br />

zwei Paar Schuhe? Wenn das eine Paar<br />

seinen Aufgaben nicht mehr genügen<br />

kann, eventuell durch Druckstellen oder<br />

fehlende Absätze, so wäre es doch ganz<br />

gut in anderes Paar zu schlüpfen. Die<br />

vergleichenden Gedanken zu Religionsund<br />

Ethikunterricht dürfen sie weiterspinnen.<br />

(1) Presseinform<strong>at</strong>ion – St<strong>at</strong>istik Austria vom<br />

17.10.<strong>2002</strong><br />

(2) Bucher A., Ethikunterricht in Österreich. Bericht<br />

der wissenschaftlichen Evalu<strong>at</strong>ion der<br />

Schulversuche „Ethikunterricht“, Innsbruck-<br />

Wien 2001<br />

(3) Auer K.H. ( Hg), Ethikunterricht, Standortbestimmung<br />

und Perspektiven Innsbruck-Wien <strong>2002</strong><br />

Der Autor<br />

OStR. Mag. Franz Trimmel, Am<br />

unterrichtet am Pädagogischen Institut<br />

der Stadt Wien sowie an einer Wiener AHS<br />

15<br />

Titel<br />

Dezember <strong>2002</strong>

Titel<br />

Neue Herausforderungen<br />

❏ Österreich ist eines der traditionsreichsten<br />

k<strong>at</strong>holischen Länder der<br />

Welt. Die hohe Akzeptanz des Religionsunterrichtes<br />

in breiten Bevölkerungskreisen<br />

ist ungebrochen. Ursachen<br />

dafür könnten sein: Besonders<br />

eins<strong>at</strong>zbereite und glaubhafte Religionslehrer<br />

und die Caritas, die in der<br />

Schule durch den Religionsunterricht<br />

zu spüren ist.<br />

❏ Die sozioreligiöse Entwicklung in den<br />

90er Jahren führte zu neuen Herausforderungen.<br />

1971 waren 87 Prozent<br />

der Bevölkerung k<strong>at</strong>holisch, 2001 73,6<br />

Prozent. Sollte die Entwicklung so bleiben,<br />

dann werden möglicherweise 2030<br />

etwa 50 Prozent k<strong>at</strong>holisch sein. Daneben<br />

nehmen Personen ohne religiöses<br />

Bekenntnis oder mit anderen religiösen<br />

Denomin<strong>at</strong>ionen zu. Vor allem die Veränderungen<br />

der sozioreligiösen Land-<br />

16<br />

Erhard Mayerhofer<br />

Thesen zu Religions- und Ethikunterricht<br />

Argumente aus der Sicht der<br />

k<strong>at</strong>holischen Kirche<br />

schaft Österreichs führten zum Schulversuch<br />

„Ethik“.<br />

❏ Globales Denken wird sich verstärken.<br />

Dabei könnte deutlich werden, dass<br />

Religion in vielen Bereichen des Lebens<br />

und der Gesellschaft einen neuen Stellenwert<br />

oder eine andere Bedeutung erhält.<br />

❏ Das Gefüge Kirche-Sta<strong>at</strong>-Gesellschaft<br />

befindet sich im Prozess einer Umstrukturierung<br />

und Neuordnung. Sinnstiftende<br />

und wertgestaltende Kräfte,<br />

wie sie die Kirche bietet, bleiben aber für<br />

Sta<strong>at</strong> und Gesellschaft unverzichtbar.<br />

Ausblick – offene Fragen<br />

❏ Der Religionsunterricht ist ein wesentlicher<br />

Bestandteil des österreichischen<br />

Bildungssystems. Mit Bezug auf<br />

Gott fragt er „nach dem Ganzen und<br />

nach dem Sinn des menschlichen Lebens<br />

und der Welt“ (Würzburger Synode<br />

1974). Ausgehend von der eigenen<br />

Konfession regt er zur Auseinandersetzung<br />

mit weltanschaulichen Positionen<br />

an, leistet einen wichtigen Beitrag zur<br />

Werteerziehung und zeigt Möglichkeiten<br />

der persönlichen Sinnfindung auf.<br />

❏ Für Gesellschaft, Schule und Kirche<br />

stellen sich wichtige Fragen: Was ist die<br />

unersetzbare, nicht von einem anderen<br />

Gegenstand übernehmbare Aufgabe des<br />

Religionsunterrichts? Welche Folgen<br />

hätte eine Ausfall von religiöser Bildung?<br />

❏ Die Kirche steht dem Schulversuch<br />

„Ethik“ nicht ablehnend gegenüber. Sie<br />

möchte aber nicht von sich aus die Initi<strong>at</strong>ive<br />

bei der möglichen Etablierung<br />

eines Gegenstandes „Ethik“ für die<br />

Schülerinnen und Schüler, die an keinem<br />

Religionsunterricht teilnehmen,<br />

ergreifen. Sehr wohl bietet sie sich als<br />

Gesprächspartnerin bei der weiteren<br />

Diskussion an.<br />

❏ Die Lehrpläne von Religionsunterricht<br />

und „Ethik“ weisen zahlreiche<br />

Berührungspunkte auf. So haben ethische<br />

Themen auch im Religionsunterricht<br />

an der Oberstufe der Gymnasien<br />

ihren Pl<strong>at</strong>z. Für den Pflichtgegenstand<br />

Religionsunterricht stellt sich die wichtige<br />

Aufgabe, ein deutlich erkennbares<br />

und von „Ethik“ unterscheidbares<br />

Profil zu entwickeln.<br />

❏ Durch einen künftig möglichen Gegenstand<br />

„Ethik“ könnten manche Religionsgemeinschaften<br />

– evangelische<br />

und orthodoxe Christen oder Moslems<br />

– organis<strong>at</strong>orische Schwierigkeiten bekommen.<br />

❏ Die großen Fragen des Lebens sind<br />

ein entscheidendes Anliegen jeder Bildung:<br />

„Woher kommen wir? Wohin gehen<br />

wir? Was ist Sinn unseres Lebens?“<br />

Diese Fragen sind eine geeignete Richtschnur<br />

sowohl für den Religionsunterricht<br />

als auch für „Ethik“.<br />

Der Autor<br />

Dr. Erhard Mayerhofer, Abteilungsleiter AHS<br />

am Religionspädagogischen Institut der Erzdiözese<br />

Wien;

Stefan Lorger-Rauwolf<br />

Der Teufel ist los<br />

Der Teufel h<strong>at</strong> in unseren Tagen<br />

Hochkonjunktur. Wohl kaum ein<br />

Thema weckt solch starke Emotionen,<br />

bündelt Ängste und Befürchtungen<br />

wie der S<strong>at</strong>anismus.<br />

Medien wissen, dass die Quote<br />

stimmt, wenn sie S<strong>at</strong>anismus als Aufmacher<br />

ganz groß herausbringen. Da<br />

werden kurzerhand suizidäre Jugendliche<br />

und ihre Verzweiflungst<strong>at</strong>en mit<br />

dem Teufel in Verbindung gebracht.<br />

Friedhofsvandalismus und Kirchenschändungen<br />

gehen auf das Konto seiner<br />

Jünger. Mord, Totschlag und Vergewaltigungen<br />

geschehen im Namen<br />

S<strong>at</strong>ans. Da wird ein Thema aufgebauscht,<br />

das damit nur am Rande zu<br />

tun h<strong>at</strong>. Hauptsache ist, der Bericht<br />

schockt. Die eigentlichen Probleme bleiben<br />

aber unbearbeitet.<br />

Auf der anderen Seite warnen diejenigen,<br />

die die zerstörerische Kraft des<br />

Bösen selbst erfahren haben, vor einer<br />

Verharmlosung dieses Themas. Der goldene<br />

Mittelweg zwischen Spekul<strong>at</strong>ion,<br />

Übertreibung und Dram<strong>at</strong>isierung<br />

auf der einen Seite und Beschwichtigung<br />

sowie Verharmlosung auf der anderen<br />

Seite muss gefunden werden. Dies<br />

ist umso schwieriger, da der S<strong>at</strong>anismus<br />

sich weitgehend im Geheimen abspielt.<br />

Außenstehende haben n<strong>at</strong>urgemäß keinen<br />

Einblick in die inneren Zusammenhänge<br />

okkulter Kleingruppen.<br />

Was ist S<strong>at</strong>anismus? – Eine<br />

erste Annäherung<br />

Eine erste Feststellung lautet: S<strong>at</strong>anismus<br />

ist ein sehr schillernder Begriff<br />

und von seiner Philosophie und Weltanschauung<br />

her beurteilt kein einheitliches<br />

Denkgebäude. S<strong>at</strong>anismus<br />

besteht in einer Vielzahl von Vorstellungen<br />

und Seinsarten. Die unterschiedlichsten<br />

Traditionen, von altägyptischen<br />

Mythologien über<br />

Kelten- und Wiccakulte, gnostischem<br />

Gedankengut, Voodoo-Praktiken und<br />

kabbalistischer Zahlenmagie, werden<br />

im modernen S<strong>at</strong>anismus gemischt<br />

und in neue, ausgeklügelte Systeme gebracht.<br />

Eine zweite Prämisse des S<strong>at</strong>anismus<br />

muss zur Kenntnis genommen werden:<br />

In der Philosophie und in der Praxis<br />

vieler s<strong>at</strong>anistischer Systeme geht es<br />

in erster Linie nicht um die Anbetung<br />

oder Anrufung des personifizierten Teufels,<br />

sondern um die „Selbstvergottung“<br />

des Menschen.<br />

Richtungen und Typologien<br />

des S<strong>at</strong>anismus<br />

Wie kann man diese Vielfalt ordnen?<br />

Der Schweizer Religionswissenschaftler<br />

und Sektenexperte Prof. Dr. Georg<br />

Schmid geht von einem hypothetischen<br />

(experimentellen), von einem religiösen<br />

(ideologischen) und von einem p<strong>at</strong>hologischen<br />

S<strong>at</strong>anismus aus.<br />

1. Hypothetischer S<strong>at</strong>anismus:<br />

Die Existenz S<strong>at</strong>ans ist nur eine Hypothese,<br />

die angenommen wird. Der<br />

experimentelle S<strong>at</strong>anismus dient in erster<br />

Linie anderen Zwecken. Man spielt<br />

und experimentiert mit S<strong>at</strong>an um andere<br />

Ziele zu verfolgen. Dazu zählt die<br />

vor allem bei Jugendlichen als Freizeitbeschäftigung<br />

vorkommende s<strong>at</strong>anistische<br />

Betätigung. Sei es, dass die Idee<br />

aufkommt, in der Nacht auf dem Friedhof<br />

den Teufel anzurufen oder ihn<br />

während einer spiritistischen Sitzung<br />

erscheinen zu lassen. Hier steht die Suche<br />

nach Spannung und Neugier im<br />

Vordergrund.<br />

S<strong>at</strong>anistische Vers<strong>at</strong>zstücke sind auch<br />

wichtige Bestandteile der „Heavy-Metal“-Musikszene.<br />

Cover und Texte mit<br />

s<strong>at</strong>anistischen Inhalten und Symbolik<br />

steigern in erster Linie die Verkaufszahlen<br />

der Tonträger und geben weniger<br />

Auskunft über die Weltanschauung<br />

der Musikgruppe oder der Hörer.<br />

Das provokante Tragen von und Hantieren<br />

mit s<strong>at</strong>anistischen Symbolen fällt<br />

ebenso in diesen Bereich. Es kann Ausdruck<br />

der Sehnsucht nach Aufmerksamkeit<br />

sein aber auch Protest gegen die<br />

Erwachsenenwelt. Die Provok<strong>at</strong>ion kann<br />

aber auch ein Hilfeschrei sein, die auf<br />

eine Lebenssitu<strong>at</strong>ion aufmerksam macht,<br />

aus der man sich nur durch Flucht in<br />

eine „s<strong>at</strong>anistische Welt“ befreien kann.<br />

Immer geht es hier nicht eigentlich<br />

um S<strong>at</strong>an, sondern um anderes. Der S<strong>at</strong>anismus<br />

ist nur die Fassade hinter der<br />

sich eine andere Idee oder ein anderes<br />

Problem verbirgt.<br />

2. Religiöser S<strong>at</strong>anismus<br />

Dem ideologischen S<strong>at</strong>anismus liegt<br />

ein mehr oder minder geschlossenes<br />

weltanschauliches System zugrunde,<br />

das ihre Vertreter auch mit intellektueller<br />

Überzeugungskraft vertreten.<br />

Kennzeichnend für diese Form sind der<br />

Eins<strong>at</strong>z von liturgischen Ritualen und<br />

magischen Handlungen. Auffallend ist,<br />

dass nicht „S<strong>at</strong>an“ als Gott angesehen<br />

und verehrt wird, sondern der Mensch<br />

der eigentliche Gott ist. Die magischen<br />

Rituale dienen dieser Selbstvergottung.<br />

17<br />

Titel<br />

Dezember <strong>2002</strong>

Titel<br />

Für diese Form des S<strong>at</strong>anismus ist die<br />

Person des Okkultisten und Schwarzmagiers<br />

Aleister Crowley (1875-1947)<br />

eine wichtige Gestalt. Das von ihm<br />

18<br />

Das Gesetz von Thelema<br />

Das Gesetz des Starken: Das ist unser<br />

Gesetz.<br />

Und die Freude der Welt.<br />

Tu was du willst, soll sein das ganze<br />

Gesetz.<br />

Du hast kein Recht als deinen eigenen<br />

Willen zu tun.<br />

Tue den, und kein anderer soll Nein sagen.<br />

Jeder Mann und jede Frau ist ein Stern.<br />

Es gibt keinen Gott außer dem Menschen.<br />

Der Mensch h<strong>at</strong> das Recht nach seinem<br />

eigenen Gesetz zu leben<br />

Zu arbeiten wie er will,<br />

zu spielen wie er will,<br />

zu ruhen wie er will,<br />

zu sterben wann und wie er will.<br />

Der Mensch h<strong>at</strong> das Recht zu essen<br />

was er will,<br />

zu trinken was er will,<br />

zu wohnen wo er will,<br />

zu reisen auf dem Antlitz der Erde<br />

wie er will.<br />

Der Mensch h<strong>at</strong> das Recht zu denken<br />

was er will,<br />

zu sagen was er will,<br />

zu schreiben was er will,<br />

zu zeichnen, malen schnitzen, ätzen,<br />

gestalten und bauen wie er will,<br />

sich zu bekleiden wie er will.<br />

Der Mensch h<strong>at</strong> das Recht zu lieben<br />

wie er will; auch erfüllet euch nach dem<br />

Willen in Liebe,<br />

wie ihr wollt, wann, wo und mit wem<br />

ihr wollt.<br />

Der Mensch h<strong>at</strong> das Recht all diejenigen<br />

zu töten, die ihm diese Rechte zu<br />

nehmen suchen.<br />

Die Sklaven sollen dienen.<br />

Liebe ist das Gesetz. Liebe unter Willen!<br />

stammende „Gesetz von Thelema“, das<br />

den eigenen Willen zum absoluten Gesetz<br />

erhebt, ist bis heute bei vielen Gruppen<br />

und Organis<strong>at</strong>ionen das ideologische<br />

Leitmotiv (s. Kasten links).<br />

Ein anderer Zweig geht auf Anton<br />

Szandor LaVey zurück, der 1966 in Kalifornien<br />

seine „Church of S<strong>at</strong>an“ gründete.<br />

LaVey ist R<strong>at</strong>ionalist. An einen<br />

Teufel glaubt er nicht. S<strong>at</strong>an ist für ihn<br />

ein Symbol für die Umkehrung ethischer<br />

Prinzipien, eine Chiffre für die<br />

Auflehnung gegen den moralischen<br />

Konsens der Gesellschaft. Der Inhalt seiner<br />

neuen Moral ist ein ungebremster<br />

Egoismus, der sich durch nichts eingrenzen<br />

lässt. Einziges Ziel ist das eigene<br />

Wohlergehen (s. Kasten rechts).<br />

3. P<strong>at</strong>hologischer S<strong>at</strong>anismus<br />

Im Dunstkreis des S<strong>at</strong>anismus finden<br />

immer wieder Straft<strong>at</strong>en st<strong>at</strong>t, die von<br />

psychisch labilen oder kranken Personen<br />

begangen werden. Die Frage, welche<br />

sich in solchen Fällen stellt, ist die<br />

nach Ursache und Wirkung: Begründen<br />

sich Straft<strong>at</strong> und s<strong>at</strong>anistische Betäti-<br />

gung zu gleich in der problem<strong>at</strong>ischen<br />

psychischen Konstitution des Täters,<br />

oder gehen Straft<strong>at</strong> und psychische Veränderung<br />

auf die s<strong>at</strong>anistische Betätigung<br />

zurück. In diesen Zusammenhang<br />

ist auch auf Personen hinzuweisen, die<br />

ihre Verbrechen nach außen hin s<strong>at</strong>anistisch<br />

begründen und mystifizieren.<br />

Die neun s<strong>at</strong>anischen<br />

Grundsätze von<br />

A. S. LaVey<br />

1. S<strong>at</strong>an bedeutet Sinnesfreude anst<strong>at</strong>t<br />

Abstinenz!<br />

2. S<strong>at</strong>an bedeutet Lebenskraft anst<strong>at</strong>t<br />

Hirngespinste!<br />

3. S<strong>at</strong>an bedeutet unverfälschte<br />

Weisheit anst<strong>at</strong>t heuchlerischen<br />

Selbstbetrug!<br />

4. S<strong>at</strong>an bedeutet Güte gegenüber<br />

denjenigen, die sie verdienen, anst<strong>at</strong>t<br />

Verschwendung von Liebe<br />

an Undankbare!<br />

5. S<strong>at</strong>an bedeutet Rache anst<strong>at</strong>t<br />

Hinhalten der anderen Wange!<br />

6. S<strong>at</strong>an bedeutet Verantwortung<br />

für die Verantwortungsbewussten<br />

anst<strong>at</strong>t Fürsorge für psychische<br />

Vampire!<br />

7. manchmal besser, häufig jedoch<br />

schlechter als die Vierbeiner,<br />

da er aufgrund seiner „göttlichen<br />

geistigen und intellektuellen Entwicklung“<br />

zum bösartigsten aller<br />