rEViSta PErUaNa dE MEdiciNa ExPEriMENtaL y SaLUd PÚbLica ...

rEViSta PErUaNa dE MEdiciNa ExPEriMENtaL y SaLUd PÚbLica ...

rEViSta PErUaNa dE MEdiciNa ExPEriMENtaL y SaLUd PÚbLica ...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

VOLUMEN 24 NÚMErO 2 abriL – jUNiO 2007<br />

iSSN 1726-4634<br />

<strong>rEViSta</strong> <strong>PErUaNa</strong> <strong>dE</strong><br />

<strong>MEdiciNa</strong> <strong>ExPEriMENtaL</strong><br />

y <strong>SaLUd</strong> <strong>PÚbLica</strong><br />

LiMa, PErÚ

MINISTeRIo De SaLUD DeL PeRÚ<br />

MINISTRo<br />

Carlos Vallejos Sologuren<br />

VICeMINISTRo<br />

José Calderón Yberico<br />

INSTITUTo NaCIoNaL De SaLUD<br />

aLTa DIReCCIÓN<br />

jefa<br />

Patricia J. García Funegra<br />

Subjefe<br />

Rubén Espinoza Carrillo<br />

ÓRGaNoS De LÍNea<br />

Centro Nacional de alimentación y Nutrición<br />

Directora General<br />

María Inés Sánchez-Griñán Caballero<br />

Centro Nacional de Control de Calidad<br />

Director General<br />

Alberto Valle Vera<br />

Centro Nacional de Productos biológicos<br />

Directora General<br />

Silvia Pessah Eljay<br />

Centro Nacional de Salud Intercultural<br />

Director General<br />

Oswaldo Salaverry García<br />

Centro Nacional de Salud ocupacional y<br />

Protección del ambiente para la Salud<br />

Director General<br />

Luis Santamaría Juárez<br />

Centro Nacional de Salud Pública<br />

Director General<br />

Luis Fuentes Tafur<br />

ÓRGaNoS De aSeSoRaMIeNTo<br />

oficina General de asesoría Técnica<br />

Directora General<br />

Silvia Saravia Cahuana<br />

oficina General de asesoría jurídica<br />

Directora General<br />

Cecilia Esquivel Fernández<br />

oficina General de Investigación y<br />

Transferencia Tecnológica<br />

Director General<br />

Wilfredo Salinas Castro<br />

ÓRGaNoS De aPoYo<br />

oficina General de administración<br />

Director General<br />

Carlos Santana Pinedo<br />

oficina General de Información y Sistemas<br />

Director General<br />

Javier Vargas Herrera<br />

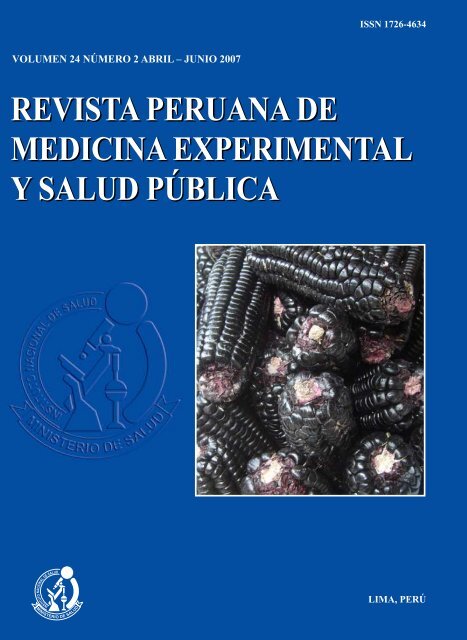

Portada.<br />

Maíz morado<br />

(Zea mays L).<br />

Cortesía.<br />

Daniel Cárdenas,<br />

Oficina de Publicaciones,<br />

Instituto Nacional de<br />

Salud. Lima, Perú.

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD<br />

REVISTA PERUANA DE MEDICINA EXPERIMENTAL Y SALUD PÚBLICA<br />

Volumen 24 Número 2 Abril – Junio 2007<br />

Pedro Álvarez Falconí<br />

Instituto Nacional de Salud<br />

Centro Nacional de Salud Intercultural<br />

Director<br />

Zuño Burstein Alva<br />

Instituto Nacional de Salud<br />

Editor General Editor Científico<br />

Oswaldo Salaverry García Percy Mayta-Tristán<br />

Instituto Nacional de Salud Instituto Nacional de Salud<br />

Ana Barrientos Tejada<br />

Instituto Nacional de Salud<br />

Centro Nacional de Alimentación y Nutrición<br />

Rosario Belleza Zamora<br />

Instituto Nacional de Salud<br />

Centro Nacional de Control de Calidad<br />

Patricia Caballero Ñopo<br />

Instituto Nacional de Salud<br />

Centro Nacional de Salud Pública<br />

Jorge O. Alarcón<br />

Universidad Nacional Mayor de San Marcos<br />

Lima, Perú<br />

Jeanine Anderson Roos<br />

Pontificia Universidad Católica del Perú<br />

Lima, Perú<br />

Werner Apt Baruch<br />

Universidad de Chile<br />

Santiago, Chile<br />

Javier Arias-Stella<br />

Academia Nacional de Medicina<br />

Lima, Perú<br />

Alessandro Bartoloni<br />

Universita’ di Firenze<br />

Firenze, Italia<br />

Germán Batistini More<br />

Instituto Nacional de Salud<br />

Lima, Perú<br />

Jaime Bayona García<br />

Socios en Salud<br />

Lima, Perú<br />

César Cabezas Sánchez<br />

Instituto Nacional de Salud<br />

Lima, Perú<br />

Abraham G. Cáceres<br />

Instituto Nacional de Salud<br />

Lima, Perú<br />

H. Héctor García<br />

Instituto Nacional de Enfermedades Neurológicas.<br />

Lima, Perú<br />

Distribución<br />

Graciela Rengifo García<br />

Instituto Nacional de Salud<br />

Oficina de Documentación e Información Científica<br />

Comité Editor<br />

Walter H. Curioso<br />

Facultad de Salud Pública y Administración<br />

Universidad Peruana Cayetano Heredia<br />

Manuel Espinoza Silva<br />

Instituto Nacional de Salud<br />

Centro Nacional de Salud Pública<br />

Claudio F. Lanata<br />

Instituto de Investigación Nutricional<br />

Mercedes Ochoa Alencastre<br />

Instituto Nacional de Salud<br />

Centro Nacional de Alimentación y Nutrición<br />

Consejo Consultivo<br />

Patricia J. García<br />

Instituto Nacional de Salud<br />

Lima, Perú<br />

Uriel García Cáceres<br />

Academia Nacional de Medicina<br />

Lima, Perú<br />

Armando Gonzáles<br />

Universidad Nacional Mayor de San Marcos<br />

Lima, Perú<br />

Eduardo Gotuzzo Herencia<br />

Universidad Peruana Cayetano Heredia<br />

Lima, Perú<br />

Roger Guerra-García<br />

Universidad Peruana Cayetano Heredia<br />

Lima, Perú<br />

Humberto Guerra Allison<br />

Universidad Peruana Cayetano Heredia<br />

Lima, Perú<br />

Alfredo Guillén Oneeglio<br />

Universidad Nacional Federico Villarreal<br />

Lima, Perú<br />

Luis Huicho Oriundo<br />

Universidad Nacional Mayor de San Marcos<br />

Lima, Perú<br />

V. Alberto Laguna-Torres<br />

United States Naval Medical Research Center<br />

Detachment. Lima, Perú.<br />

Andrés G. Lescano<br />

United States Naval Medical Research Center<br />

Detachment. Lima, Perú.<br />

Alejandro Llanos-Cuentas<br />

Universidad Peruana Cayetano Heredia<br />

Lima, Perú<br />

Asistente Editorial<br />

Melissa Daga Caycho<br />

Instituto Nacional de Salud<br />

Oficina de Publicaciones<br />

Miguel Salcedo Luna<br />

Instituto Nacional de Salud<br />

Centro Nacional de Salud Intercultural<br />

Silvia Seraylan Ormachea<br />

Instituto Nacional de Salud<br />

Centro Nacional de Productos Biológicos<br />

Javier Vargas Herrera<br />

Instituto Nacional de Salud<br />

Oficina General de Información y Sistemas<br />

Diana Vergara Nuñez<br />

Instituto Nacional de Salud<br />

Centro Nacional de Control de Calidad<br />

Javier Mariategui<br />

Academia Nacional de Medicina<br />

Lima, Perú<br />

Wilmer Marquiño Quezada<br />

Organización Panamericana de la Salud<br />

San José, Costa Rica<br />

J. Jaime Miranda<br />

London School of Hygiene and Tropical Medicine<br />

London, United Kingdom<br />

César Náquira Velarde<br />

Instituto Nacional de Salud<br />

Lima, Perú<br />

Jaime Pajuelo Ramírez<br />

Universidad Nacional Mayor de San Marcos<br />

Lima, Perú<br />

Bertha Pareja Pareja<br />

Universidad Nacional Mayor de San Marcos<br />

Lima, Perú<br />

María Inés Sánchez-Griñán<br />

Instituto Nacional de Salud<br />

Lima, Perú<br />

Luis Suárez Ognio<br />

Ministerio de Salud<br />

Lima, Perú<br />

Armando Yarlequé Chocas<br />

Universidad Nacional Mayor de San Marcos<br />

Lima, Perú<br />

Alfonso Zavaleta-Martinez<br />

Universidad Peruana Cayetano Heredia<br />

Lima, Perú<br />

Corrección de Estilo<br />

Daniel Cárdenas Rojas<br />

Instituto Nacional de Salud<br />

Oficina de Publicaciones

La Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública (Rev Peru Med Exp Salud Publica) órgano oficial de<br />

difusión científica del Instituto Nacional de Salud (INS), Lima, Perú; es una publicación de periodicidad trimestral y sólo<br />

recibe artículos originales inéditos que son previamente revisados por árbitros, para determinar si serán publicados.<br />

La revista tiene como objetivo la publicación de la producción científica en el contexto biomédico social, especialmente<br />

los aportes prácticos con el fin de contribuir a mejorar la situación de salud del país y de la región, además, propicia<br />

el intercambio con entidades similares en el Perú y en el extranjero, a fin de promover el avance y la aplicación de la<br />

investigación y la experiencia científica en salud.<br />

Los artículos firmados no expresan necesariamente la opinión de la revista, siendo los autores responsables de los<br />

criterios que emiten.<br />

Todos los derechos quedan reservados por el Instituto Nacional de Salud. Cualquier publicación, difusión o distribución<br />

de la información presentada queda autorizada siempre y cuando se cite la fuente de origen.<br />

La Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública está indizada o resumida en:<br />

LIPECS Literatura Peruana en Ciencias de la Salud.<br />

LILACS Literatura Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la Salud.<br />

LATINDEX Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, El Caribe,<br />

España y Portugal.<br />

SciELO Perú Scientific Electronic Library Online.<br />

IMBIOMED Indice Mexicano de Revistas Biomédicas Latinoamericanas.<br />

RedALyC Red de Revistas Cientìficas de America Latina y el Caribe, España y Portugal.<br />

HINARI Health Internet Network.<br />

Medic Latina Grupo EBSCO<br />

Se distribuye gratuitamente y por canje, además, está disponible a texto completo en http://www.ins.gob.pe<br />

© Copyright 2007 INS-PERÚ<br />

Depósito Legal 2000-2856<br />

ISSN Versión impresa: 1726-4634<br />

ISSN Versión electrónica: 1726-4642<br />

Tiraje: 2000 ejemplares<br />

Diseño y diagramación FIMART S.A.C.<br />

Impreso en GRáFICA TéCNICA<br />

Dirección: Instituto Nacional de Salud<br />

Cápac Yupanqui 1400. Lima 11, Perú.<br />

Teléfono: (511) 471-9920 anexo 122<br />

Correo electrónico: revmedex@ins.gob.pe<br />

Página web: www.ins.gob.pe

Rev Peru Med Exp Salud Publica 2007; 24(2):<br />

CoNTeNIDo<br />

VoLUMeN 24 NÚMeRo 2 abRIL – jUNIo 2007<br />

editoriales<br />

• En defensa de la denominación como “Enfermedad de Carrión” para la Bartonelosis humana<br />

producida por la Bartonella bacilliformis. Zuño Burstein Alva, Percy Mayta-Tristán. ...................................<br />

• Generación y acceso de información en nutrición para la acción multisectorial. María Inés Sánchez-<br />

Griñán. ..............................................................................................................................................<br />

• Síndrome metabólico, precursor de la enfermedad cardiovascular. Rolando Calderón V. ..................<br />

artículos originales<br />

• Resultados de un programa de seguridad alimentaria en la reducción de la desnutrición crónica<br />

y sus factores causales en niños peruanos. Carlos Rojas D, Rosa Flores M, Rosario Céspedes K. ...............<br />

• Efectos de la actividad física y del nivel socioeconómico en el sobrepeso y obesidad de escolares,<br />

Lima Este 2005. Alcibíades Bustamante V, André F. Teixeira, Rui M. Garganta, José A. Maia. ..............................<br />

• Transición nutricional en el Perú, 1991-2005. Mónica L. Mispireta, ángel M. Rosas, José E. Velásquez, Andrés<br />

G. Lescano, Claudio F. Lanata. .................................................................................................................<br />

• Evaluación de campo del efecto residual de la deltametrina sobre la mortalidad y knockdown en<br />

Triatoma infestans, según tipo de superficie en Arequipa, Perú. Miriam Palomino S, Walter León C, Pedro<br />

Valencia V, Fanny Cárdenas, Jenny Ancca J. ................................................................................................<br />

• Factores asociados a la infestación intradomiciliaria por Aedes aegypti en el distrito de<br />

Tambogrande, Piura 2004. Edgar J. Pozo, Miguel Nyera C, Ehunise Vílchez P, Mónica Meléndez M. ..................<br />

• PCR-múltiple para el diagnóstico de Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis, Ureaplasma<br />

parvum y Ureaplasma urealyticum. Nadia Rodríguez-Preval, Carmen Fernandez-Molina, Islay Rodríguez G, Denis<br />

Berdasquera C, José Rivera-Tapia. ..........................................................................................................<br />

• Reducción del colesterol y aumento de la capacidad antioxidante por el consumo crónico del maíz<br />

morado (Zea mays L) en ratas hipercolesterolémicas. Jorge Arroyo, Ernesto Ráez, Miguel Rodríguez, Víctor<br />

Chumpitaz, Jonny Burga, Walter De la Cruz, José Valencia. .............................................................................<br />

artículo de Revisión<br />

• La ayuda oficial al desarrollo en salud en el Perú. Carlos Arósquipa, Julio Pedroza, Carlos Cosentino,<br />

Karim Pardo. .......................................................................................................................................<br />

Comunicación Corta<br />

• Evaluación del efecto insecticida de tierra de diatomeas sobre Triatoma infestans (Hemiptera,<br />

Reduviidae). Mariana L. Bilbao, Maria Olga Maña S, Fernando Murúa B. ........................................................<br />

Reporte de Caso<br />

• Endocarditis infecciosa de válvula pulmonar nativa. Franco Romaní R, Fernando Atencia M, José Cuadra A.<br />

Sección especial<br />

Destacadas Personalidades de la Salud Pública en el Perú<br />

• Semblanza de George Gordon Graham Gómez de la Torre. Enrique Morales M. ...............................<br />

Galería Fotográfica<br />

• Una nueva visión de Entamoeba histolytica. Rito Zerpa L, César Náquira V, Yrma Espinoza B. ..................<br />

Carta al editor<br />

• Malaria urbana por Plasmodium vivax en La Molina, Lima. Nancy Arróspide, Edwin Miranda, Juan V.Casas.<br />

103<br />

107<br />

109<br />

111<br />

121<br />

129<br />

136<br />

144<br />

152<br />

157<br />

163<br />

179<br />

182<br />

188<br />

190<br />

192<br />

101

Rev Peru Med Exp Salud Publica 2007; 24(2):<br />

102<br />

CoNTeNTS<br />

VoLUMeN 24 NUMbeR 2 aPRIL - jUNe 2007<br />

editorials<br />

• In defense of the title as “Carrion Disease” for the human Bartonellosis caused by Bartonella<br />

bacilliformis. Zuño Burstein Alva, Percy Mayta-Tristán. ................................................................................<br />

• Generation and access to nutrition information for multisectoral action. María Inés Sanchéz-Griñan. ....<br />

• Metabolic syndrome, precursor of the cardioscular disease. Rolando Calderón V. ..............................<br />

original Papers<br />

• Outcomes of a food security program in reduction of a chronic malnutition and its causal factors<br />

in Peruvian children. Carlos Rojas D, Rosa Flores M, Rosario Céspedes K. ....................................................<br />

• Effects of the physical activity and socioeconomic status in overweight and obesity in school<br />

students, East Lima 2005. Alcibíades Bustamante V, André F. Teixeira, Rui M. Garganta, José A. Maia. ..............<br />

• Nutrition transition in Peru, 1991-2005. Mónica L. Mispireta, ángel M. Rosas, José E. Velásquez, Andres G.<br />

Lescano, Claudio F. Lanata. .....................................................................................................................<br />

• Field evaluation of the deltametrin residual effect on mortality and knockdown for Triatoma<br />

infestans, on three types of substrates in Arequipa, Peru. Miriam Palomino S, Walter León C, Pedro Valencia<br />

V, Fanny Cárdenas, Jenny Ancca J. ...........................................................................................................<br />

• Factors associated to the intradomiciliary infestation of Aedes aegypti in Tambogrande district,<br />

Piura 2004. Edgar J. Pozo, Miguel Nyera C, Ehunise Vílchez P, Mónica Meléndez M. ..........................................<br />

• Multiplex-PCR for the diagnosis of Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis, Ureaplasma<br />

parvum and Ureaplasma urealyticum. Nadia Rodríguez-Preval, Carmen Fernandez-Molina, Islay Rodríguez G,<br />

Denis Berdasquera C, Jose Rivera-Tapia. ...................................................................................................<br />

• Cholesterol reduction and increase of antioxidant capacity by chronic consumption of Andean<br />

purple corn (Zea mays L.) in hypercholesterolemic rats. Jorge Arroyo, Ernesto Ráez, Miguel Rodríguez,<br />

Víctor Chumpitaz, Jonny Burga, Walter De la Cruz, José Valencia. ......................................................................<br />

Review<br />

• The official development assistance in health in Peru. Carlos Arósquipa, Julio Pedroza, Carlos Cosentino,<br />

Karim Pardo. ........................................................................................................................................<br />

Short Commumication<br />

• Evaluation of the insecticidal effect of diatomaceous earth on Triatoma infestans (Hemiptera,<br />

Reduviidae). Mariana L. Bilbao, Maria Olga Maña S, Fernando Murúa B. ..........................................................<br />

Case Report<br />

• Infectious endocarditis of pulmonary native valve. Franco Romaní R, Fernando Atencia M, José Cuadra A. ...<br />

Special Section<br />

Great Personalities from the Public Health in Peru<br />

• Portrait of George Gordon Graham Gómez de la Torre. Enrique Morales M. .......................................<br />

Picture Galery<br />

• A new vision of Entamoeba histolytica. Rito Zerpa L, César Náquira V, Yrma Espinoza B. ............................<br />

Letter to editor<br />

• Urban Plasmodium vivax malaria in La Molina, Lima. Nancy Arróspide, Edwin Miranda, Juan V. Casas. .....<br />

103<br />

107<br />

109<br />

111<br />

121<br />

129<br />

136<br />

144<br />

152<br />

157<br />

163<br />

179<br />

182<br />

188<br />

190<br />

192

Rev Peru Med Exp Salud Publica 2007; 24(2): 103-6.<br />

eDIToRIaL<br />

eN DeFeNSa De La DeNoMINaCIÓN CoMo<br />

“eNFeRMeDaD De CaRRIÓN” PaRa La baRToNeLoSIS<br />

HUMaNa PRoDUCIDa PoR La Bartonella bacilliformis<br />

IN DeFeNSe oF THe TITLe aS “CaRRIoN DISeaSe” FoR THe<br />

HUMaN baRToNeLLoSIS CaUSeD bY Bartonella bacilliformis<br />

Zuño Burstein Alva 1 , Percy Mayta-Tristán 2<br />

La Enfermedad de Carrión se denomina así en homenaje al héroe de la medicina peruana Daniel A.<br />

Carrión, estudiante de medicina, quien, con su heroico sacrificio al inocularse voluntariamente material<br />

de un botón verrucoso y fallecer el cinco de octubre de 1885 a causa del proceso sistémico, consolidó<br />

el concepto de unidad entre la fase febril anémica de la antiguamente llamada “fiebre de la Oroya” y el<br />

periodo eruptivo denominado “verruga peruana” de esta afección, considerados en aquel entonces por<br />

los dualistas como dos enfermedades diferentes 1 .<br />

Su relato minucioso de la sintomatología que experimentó desde el momento de su inoculación hasta su<br />

sensible fallecimiento a causa de la infección autoprovocada, permitió al Dr. Ernesto Odriozola describir,<br />

el año 1898, la historia natural de la enfermedad en su magistral y clásico libro en francés sobre la<br />

Enfermedad de Carrión, en el que reemplazó el incorrecto nombre de ”fiebre de la Oroya” para el primer<br />

estadio de esta enfermedad por el de ”fiebre grave de Carrión” y denominó al segundo estadio de brote<br />

verrucoso como “erupción de Carrión” 2 .<br />

La Enfermedad de Carrión es una Bartonelosis humana que causa un proceso infeccioso general, no<br />

contagioso, bacteriano, producido por la Bartonella bacilliformis, trasmitida por vectores alados del<br />

genero Lutzomyia. Es una enfermedad endémica, con carácter regional, en áreas bien circunscritas de<br />

ciertas regiones andinas del Perú y algunos focos en Ecuador y Colombia. Clínicamente, presenta un<br />

primer estadio que, por causas diversas, puede cursar inaparente u oligosintomático; pero con frecuencia<br />

da lugar a la fase febril anémica de gran gravedad, que conduce a la muerte por anemia grave y cuadro<br />

tóxico-infeccioso, denominado antiguamente “fiebre de la Oroya”.<br />

Si se sobrevive a este estadio, después de un período intercalar de duración variable, se presenta el<br />

segundo estadio eruptivo, caracterizado por un brote verrucoso (angiomatoso) de magnitud diversa,<br />

con lesiones de diferente tamaño y profundidad, cuya localización, además de la tegumentaria, puede<br />

comprometer órganos internos.<br />

El pronóstico es malo dejado a su evolución espontánea en la forma grave del período febril anémico;<br />

y habitualmente bueno, aun en las formas de gran brote, en el periodo eruptivo. La muerte en el<br />

primer estadio se produce por la anemia grave o por la complicación salmonelósica o de otra etiología,<br />

frecuentes al inicio del periodo intercalar. La enfermedad responde favorablemente a los antibacterianos<br />

y no existe vacuna contra ella. Ofrece riesgo epidémico cuando se moviliza población no inmune a las<br />

regiones endémicas, no existiendo propagación del proceso fuera del área endémica.<br />

1 Médico dermatólogo tropicalista, Profesor Emérito de la Facultad de Medicina, Universidad Nacional Mayor de San<br />

Marcos; e investigador permanente del Instituto de Medicina Tropical “Daniel A. Carrión” UNMSM. Académico de Número<br />

(Academia Nacional de Medicina), Director de la Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública, Instituto<br />

Nacional de Salud. Lima, Perú.<br />

2 Médico, editor científico de la Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública, Instituto Nacional de Salud.<br />

Lima, Perú.<br />

103

Rev Peru Med Exp Salud Publica 2007; 24(2): 103-6.<br />

Estos conceptos básicos, son de obligado conocimiento<br />

para todo estudiante de medicina y médico peruano,<br />

debiendo respetar la denominación de enfermedad<br />

de Carrión para esta afección autóctona americana,<br />

mas aún, propiamente peruana, cuya antigüedad precolombina<br />

es incuestionable, que representa un riesgo<br />

sanitario en el Perú y es de gran interés científico.<br />

Para los investigadores y estudiosos peruanos que se<br />

han dedicado a esta importante dolencia, el nombre<br />

Daniel A. Carrión está indisoluble y prioritariamente<br />

vinculado a ella, tal como lo es el cinco de octubre<br />

para los médicos peruanos, que conmemoran ese día<br />

del sacrificio de Carrión como el Día de la Medicina<br />

Peruana, homenajeándolo por su valiente contribución<br />

al conocimiento de esta enfermedad que lo condujo a la<br />

muerte en beneficio de la medicina peruana 3,4 .<br />

En fecha cercana al sacrificio de Carrión, Ernesto<br />

Odriozola, en 1898, publica en francés una de las obras<br />

de obligada consulta para el conocimiento de esta<br />

enfermedad, con el título La Maladie de Carrion ou la<br />

Verruga Peruvienne 2 . En 1933, Pedro Weiss publica un<br />

importantísimo trabajo titulado: “Contribución al estudio<br />

de la verruga peruana o enfermedad de Carrión” 5,6 . El año<br />

1942, Raúl Rebagliati publica su libro sobre “Distribución<br />

geográfica en el Perú de la verruga peruana (enfermedad<br />

de Carrión)” 7 . Numerosos autores de publicaciones<br />

importantes, como Arístides Herrer 8 , Héctor Colichón 9 ,<br />

Oscar Urteaga 10 , Manuel Cuadra 1,11 , Juan Takano 11,12 y<br />

numerosas contribuciones de Uriel García 13,14 y Javier<br />

Arias Stella 15,16 y de investigadores del Instituto de<br />

Medicina Tropical “Daniel A. Carrión” de la Universidad<br />

Mayor de San Marcos 17-21 , entre otros, priorizan el nombre<br />

de Carrión en la denominación de esta afección.<br />

Recientemente, el comité editor del Instituto Nacional<br />

de Salud del Ministerio de Salud del Perú, aprobó<br />

dirigirse por vía administrativa a la OPS/OMS para<br />

que, en la nueva revisión que se está efectuando de<br />

la Clasificación Internacional de Enfermedades, en la<br />

que figura en su Novena Revisión (CIE-9) y Décima<br />

Revisión (CIE-10) la enfermedad de Carrión como<br />

sinónimo del título principal Bartonellosis, sea cambiado<br />

por su denominación propia con la jerarquía que le<br />

corresponde.<br />

A nadie se le ocurriría designar a la tuberculosis y a la<br />

lepra (enfermedad de Hansen) con la denominación<br />

de mycobacteriosis, ni a la fiebre tifoidea con el de<br />

salmonelosis, ni a la sífilis con el de treponematosis,<br />

ni despriorizar tantos y tan propios nombres como<br />

los de enfermedad de Lyme, enfermedad de Chagas,<br />

enfermedad de von Recklinghausen, linfoma de<br />

Hodking, sarcoma de Kaposi, enfermedad de Cushing,<br />

104<br />

Burstein Z. & Mayta-Tristán P.<br />

entre otras, que han sido dados en justo homenaje a<br />

quienes contribuyeron decisivamente a su estudio.<br />

Lamentablemente, en estos últimos tiempos se está<br />

empleando por prestigiosos y prolíficos autores<br />

peruanos de publicaciones médicas relacionadas con la<br />

enfermedad de Carrión, la denominación de Bartonelosis<br />

o Bartonellosis para referirse a ella 22-27 , despriorizando<br />

y hasta omitiendo su correcta denominación, conducta<br />

que ha sido incluso recogida en documentos oficiales<br />

normativos que han sido publicados 28-30 y también en<br />

artículos que, por encargo del MINSA, han sido incluidos<br />

en nuestra Revista Peruana de Medicina Experimental<br />

y Salud Pública 31 .<br />

Los responsables de esta omisión, reconocen en el<br />

texto de sus artículos, que el término de Bartonelosis<br />

incorpora un conjunto de especies que sólo en humanos<br />

son responsables de numerosas afecciones que nada<br />

tienen que ver con la Enfermedad de Carrión y, por lo<br />

tanto, se debe reconocer que no se puede incorporar tal<br />

denominación en reemplazo de la de “Enfermedad de<br />

Carrión”, que tiene una tipificación específica.<br />

Actualmente se reconocen 25 especies de Bartonella<br />

spp. y de ellas, once han sido identificadas como<br />

causantes de enfermedad en humanos, por lo que es<br />

inadecuado hablar de Bartonelosis humana innominada<br />

para referirse a una patología específica, como la<br />

Enfermedad de Carrión.<br />

En la tabla 1 se hace una revisión de las especies de<br />

Bartonella conocidas, identificando cuales causan<br />

enfermedades en humanos, incluyendo el último reporte<br />

del caso de una turista norteamericana que visitó el valle<br />

sagrado en Urubamba, así como Nazca, Lima e Iquitos,<br />

y que a su regresó presentó fiebre, esplenomegalia<br />

y bacteriemia, donde se aisló una nueva especie de<br />

Bartonella que no tiene relación con B. bacilliformis,<br />

denominada B. rochalimae 32 .<br />

Por ello, el Comité Editor del Instituto Nacional de Salud<br />

ha dispuesto que los autores que deseen publicar en<br />

la Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud<br />

Pública, cuando se refieran a la enfermedad causada<br />

por Bartonella bacilliformis, la deben denominar como<br />

enfermedad de Carrión y no de forma incorrecta como<br />

Bartonelosis.<br />

Finalmente, hacemos un llamado a los investigadores del<br />

Instituto de Medicina Tropical “Alexander von Humboldt”<br />

de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, del<br />

Instituto de Medicina Tropical “Daniel A. Carrión” de la<br />

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, del Instituto<br />

Nacional de Salud y de otros centros de investigación del

Rev Peru Med Exp Salud Publica 2007; 24(2): 103-6. Denominación de la Enfermedad de Carrión<br />

Tabla 1. Especies identificadas de Bartonella sp., año de descripción, reservorios, vectores y enfermedades que<br />

provocan en humanos*.<br />

Especies de<br />

Bartonella<br />

Primer<br />

cultivo<br />

B. bacilliformis 1919 humanos<br />

B. talpae topo<br />

B. peromysci 1942 roedores<br />

B. vinsonii<br />

subesp. vinsonii<br />

1946<br />

B. quintana 1961 humanos<br />

Perú, así como a las revistas médicas peruanas, para<br />

que hagamos un esfuerzo conjunto para imponer, como<br />

corresponde, en nuestras publicaciones, el nombre de<br />

Enfermedad de Carrión para a la enfermedad causada<br />

por Bartonella bacilliformis, dado en justo homenaje a<br />

nuestro héroe de la medicina peruana y cuyo nombre<br />

figura con orgullo en numerosas instituciones peruanas<br />

en toda la República.<br />

ReFeReNCIaS bIbLIoGRÁFICaS<br />

1. Cuadra M, Cuadra aL. Enfermedad de Carrión: inoculaciones<br />

en seres humanos con Bartonella bacilliformis, una revisión. An<br />

Fac Med. 2000; 64(4): 289-94.<br />

2. odriozola e. La maladie de Carrión ou la verruga peruvienne.<br />

Paris: Carré y Naud; 1898.<br />

Reservorio Vector enfermedad en humanos<br />

Lutzomyia verrucarum,<br />

Lutzomyia peruensis 36,37<br />

Pediculus humanus,<br />

Ctenocephalides felis<br />

B. henselae 1990 gatos Ctenocephalides felis<br />

B. elizabethae 1993 ratas Endocarditis<br />

B. grahamii 1995 Ctenophthalmus nobilis Retinitis<br />

B. taylorii 1995 Ctenophthalmus nobilis<br />

B. doshiae 1995<br />

B. clarridgeiae 1995 gatos Ctenocephalides felis<br />

B. vinsonii<br />

subesp. berkhoffii<br />

1995 perros Endocarditis<br />

B. tribocorum 1998 ratas<br />

B. koehlerae 1999 gatos Ctenocephalides felis Endocarditis<br />

B. alsatica 1999 conejos Endocarditis 38<br />

B. vinsonii<br />

subesp. arupensis<br />

Enfermedad de Carrión, bacteriemia<br />

Fiebre de las trincheras, linfadenopatía<br />

crónica, angiomatosis bacilar, bacteriemia,<br />

endocarditis, pericarditis.<br />

Enfermedad por arañazo de gato, angiomatosis<br />

bacilar, peliosis hepática, bacteriemia,<br />

endocarditis, neurorretinitis, encefalopatía.<br />

1999 roedores Bacteriemia, endocarditis<br />

B. bovis (weissii) 1999 vacas<br />

B. washoensis 2000 roedores Miocarditis<br />

B. birtlesii 2000 ratas<br />

B. schoenbuchensii 2001 ruminates<br />

B. capreoli 2002 ruminates<br />

B. chomelii 200439 vacas<br />

B. phoceensis 200440 ratas<br />

B. rattimassiliensis 200440 ratas<br />

B. rochalimae 2007 32<br />

Bacteriemia<br />

* La tabla se ha generado a partir de las revisiones de Velho (2003) 33 , Rolain (2004) 34 y Blanco (2005) 35 ; los datos nuevos tienen la<br />

referencia que se menciona.<br />

3. Murillo jP, Salaverry o, Mendoza W, Franco G, Calderón W,<br />

Rodriguez-Tafur j. Daniel Alcides Carrión y su contribución al<br />

imaginario cultural de la Medicina Peruana. An Fac Med. 2002;<br />

63(2): 141-59.<br />

4. Pesce H. Carrión y su positivismo científico. An Fac Med. 1957;<br />

40(3): 773-84.<br />

5. Weiss P. Contribución al estudio de la verruga peruana o<br />

enfermedad de Carrión. Rev Med Peru. 1933; 4:2-25.<br />

6. Murillo jP. La obra de Pedro Weiss sobre la enfermedad<br />

de Carrión: una contribución al pensamiento epidemiológico<br />

nacional. Rev Peru Epidemiol. 1995; 8(2): 42-51.<br />

7. Rebagliati R. Verruga peruana (Enfermedad de Carrión).<br />

Lima: Imprenta Torres Aguirre; 1940.<br />

8. aristides H. Epidemiología de la verruga peruana. Lima:<br />

Gonzáles Mugaburu; 1990.<br />

105

Rev Peru Med Exp Salud Publica 2007; 24(2): 103-6.<br />

9. Colichón H, Calderón j, bedón C. Bartonella bacilliformis en la<br />

sangre periférica de los pobladores de las zonas verrucógenas<br />

del Perú. Rev Peru Med Trop UNMSM. 1993; 1: 19-21.<br />

10. Urteaga o. Ciclo biológico de algunos microorganismos en el<br />

interior de los tejidos humanos (Bacilo de Hansen, Bartonella<br />

bacilliformis, Leishmaniasis tropical). En: Atlas de Patología<br />

General. Lima: Departamento de Patología, Hospital Dos de<br />

Mayo; 1967.<br />

11. Cuadra M, Takano j. The relationship of Bartonella bacilliformis<br />

to the red blood cell as revealed by electron microscopy. Blood.<br />

1969; 33(5): 708-16.<br />

12. Takano j. Enfermedad de Carrión. Estudio morfológico de<br />

la fase hemática y del periodo eruptivo con el microscopio<br />

electrónico. [Tesis doctoral]. Lima: Facultad de Medicina,<br />

Universidad Nacional Mayor de San Marcos; 1970.<br />

13. García-Cáceres U, García FU. Bartonellosis: an<br />

immunodepressive disease and the life of Daniel Alcides<br />

Carrion. Am J Clin Pathol. 1991; 95(Suppl 4): S58-66.<br />

14. García U, García FU. Ideas e imágenes en la enfermedad<br />

de Carrión. Análisis historiográfico de la iconografía de la<br />

Bartonellosis humana. Parte II. Folia Dermatol Peru. 1999;<br />

10(1): 57-61.<br />

15. arias-Stella j, Lieberman PH, erlandson Ra, arias-Stella j<br />

jr. Histology, immunohistochemistry, and ultrastructure of the<br />

verruga in Carrion’s disease. Am J Surg Pathol. 1986; 10(9):<br />

595-610.<br />

16. arias Stella, j. Identificación de la Bartonella bacilliformis, a la<br />

microscopía de luz en la verruga peruana. Folia Dermatol Peru.<br />

1998; 9(1/2): 16-21.<br />

17. Solano L. La enfermedad de Carrión y la biología de Bartonella<br />

bacilliformis. Rev Peru Med Trop UNMSM. 1991; 5: 13-18.<br />

18. burstein Z. Verruga du Perou. Encycl Med Chir (Paris). 1981;<br />

8039(T10): 1-4.<br />

19. burstein Z. Verruga peruana (Enfermedad de Carrión,<br />

Bartonelosis Humana). Folia Dermatol Peru. 1996; 7(1):65. y<br />

7(2): 51-52.<br />

20. Cáceres aG, Galati ea, Pinto j, Paredes R, Reategui R,<br />

Pérez j, et al. Psychodidae (Diptera) del Perú I: Phlebotominae<br />

en Huánuco, Pasco y Cusco, su relación con la enfermedad de<br />

Carrión y la leishmaniosis tegumentaria. Rev Peru Biol. 2000;<br />

7(1): 27-43.<br />

21. Vizcarra H, Tejada a, Miranda jj, Palacios o, Cuadra La,<br />

Perez j. Carrion’s disease. Findings of Bartonella bacilliformis<br />

cases from the of Peru. In: International Conference on<br />

Rickettisae and Rickettsial disease. Marsella-Francia 13-16<br />

june, 1999: 69(142).<br />

22. Maguiña C, García Pj, Gotuzzo e, Cordero L, Spach DH.<br />

Bartonellosis (Carrion’s disease) in the modern era. Clin Infect<br />

Dis. 2001; 33(6): 772-79.<br />

23. Chinga-alayo e, Huarcaya e, Nasarre C, del aguila R,<br />

Llanos-Cuentas a. The influence of climate on the epidemiology<br />

of bartonellosis in Ancash, Peru. Trans R Soc Trop Med Hyg.<br />

2004; 98(2): 116-24.<br />

24. Maguiña C. Estudio clínico 145 casos de bartonelosis en<br />

el Hospital Nacional Cayetano Heredia: 1969-1992. [Tesis<br />

doctoral]. Lima: Facultad de Medicina, Universidad Peruana<br />

Cayetano Heredia; 1993.<br />

25. Gotuzzo e. Treatment of Bartonellosis. J Travel Med.1995;<br />

2(4): 278.<br />

26. ellis ba, Rotz LD, Leake ja, Samalvides F, bernable j,<br />

Ventura G, et al. An outbreak of acute bartonellosis (Oroya<br />

106<br />

Burstein Z. & Mayta-Tristán P.<br />

fever) in the Urubamba region of Peru, 1998. Am J Trop Med<br />

Hyg. 1999; 61(2): 344-49.<br />

27. Pachas P. Epidemiología de la Bartonelosis en el Perú. Lima:<br />

Oficina General de Epidemiología / Instituto Nacional de Salud;<br />

2001. Serie de documentos monográficos Nº. 13.<br />

28. Perú, Ministerio de Salud. Atención de la Bartonelosis o<br />

enfermedad de Carrión en el Perú. Lima: Instituto Nacional de<br />

Salud; 2007. Norma Técnica Nº 048- MINSA/GPSP-V.01<br />

29. Instituto Nacional de Salud. Diagnóstico bacteriológico de<br />

la Bartenolosis humana o enfermedad de Carrión. Lima: INS;<br />

2006.<br />

30. Instituto Nacional de Salud. Prioridades de investigación en<br />

salud en el Perú: análisis del proceso. Lima: INS; 2007.<br />

31. Tarazona a, Maguiña C, Lopez de Guimaraes D, Montoya<br />

M, Pachas C. Terapia antibiótica para el manejo de la<br />

Bartonelosis o enfermedad de Carrión en el Perú. Rev Peru<br />

Med Exp Salud Publica. 2006; 23(3):188-200.<br />

32. eremeeva Me, Gerns HL, Lydy SL, Goo jS, Ryan eT, Mathew<br />

SS, et al. Bacteriemia, fever, and splenomegaly caused by a<br />

newly recognized Bartonella species. New Eng J Med. 2007;<br />

356: 2381-87.<br />

33. Velho Pe, Cintra ML, Uhida-Tanaka aM, de Moraes aM,<br />

Mariotto a. What do we (not) know about human bartonelloses?<br />

Braz J Infect Dis. 2003; 7(1): 1-6.<br />

34. Rolain jM, brouqyu P, Koehler je, Maguina C, Dolan Mj,<br />

Raoult D. Recommendations for treatment of human infections<br />

caused by Bartonella species. Antimicrob Agents Chemother<br />

2004; 48(6): 1921-33.<br />

35. blanco jR, Raoult D. Enfermedades producidas por Bartonella<br />

spp. Enf Infecc Microbiol Clin 2005; 23(5): 313-20.<br />

36. Villaseca P, Padilla C, Ventura G, Samalvides F, Yañez H,<br />

Chevarría L, et al. Importancia de la Lutzomyia peruensis en la<br />

transmisión de la enfermedad de Carrión en el Valle Sagrado<br />

de los Incas, Urubamba-Cusco, Perú. Rev Med Exp. 1999;<br />

16(1-2): 28-30.<br />

37. Cáceres aG, Galati ea. Lista de Phlebotominae (Diptera:<br />

Psychodidae) para el Perú y especies consideradas como<br />

vectores naturales e incriminadas en la transmisión de<br />

patógenos de la Leishmaniosis tegumentaria y la Enfermedad<br />

de Carrión (verruga peruana). Rev Med Exp. 2001; 18(3-4):<br />

100-106.<br />

38. Raoult D, Roblot F, Rolain jM, besnier jM, Loulergue,<br />

bastides F, et al. First isolation of Bartonella alsatica from<br />

a valve of a patient with endocarditis. J Clin Microbiol. 2006;<br />

44(1): 278-79.<br />

39. Maillard R, Riegel P, barrat F, bouillin C, Thibault D, Ganoin<br />

C, et al. Bartonella chomelii sp. nov., isolated from French<br />

domestic cattle (Bos taurus). Int J Syst Evol Microbiol. 2004;<br />

54(1): 215-20.<br />

40. Gundi Va, Davoust b, Khamis a, boni M, Raoult D, La Scola<br />

b. Isolation of Bartonella rattimassiliensis sp. nov. and Bartonella<br />

phoceensis sp. nov. from European Rattus norvegicus. J Clin<br />

Microbiol. 2004; 42(8): 3816-18.<br />

Correspondencia: Dr. Zuño Burstein Alva. Comité Editor, Revista<br />

Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública, Instituto<br />

Nacional de Salud.<br />

Dirección: Cápac Yupanqui 1400, Jesús María. Lima, Perú.<br />

Teléfono: (511) 471-9920 anexo 122<br />

Correo electrónico: zburstein_2000@yahoo.com

Rev Peru Med Exp Salud Publica 2007; 24(2): 107-8.<br />

GeNeRaCIÓN Y aCCeSo De INFoRMaCIÓN eN NUTRICIÓN<br />

PaRa La aCCIÓN MULTISeCToRIaL<br />

GeNeRaTIoN aND aCCeSS To NUTRITIoN INFoRMaTIoN FoR<br />

MULTISeCToRaL aCTIoN<br />

María Inés Sánchez-Griñán 1<br />

eDIToRIaL<br />

En las últimas décadas, la agenda internacional viene abordando políticas públicas relacionadas con la<br />

pobreza, la inseguridad alimentaria y la malnutrición, incluyendo un enfoque de derechos humanos 1-4 .<br />

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) expresa las obligaciones<br />

de los estados miembros de las Naciones Unidas a respetar, proteger y satisfacer el derecho a la<br />

alimentación y a la salud 5 . La Declaración del Milenio expresa el compromiso asumido por 189 países<br />

para reducir la pobreza como un objetivo central para el desarrollo 6 .<br />

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio señalan la ruta mundial hacia este horizonte, teniendo como<br />

meta el año 2015, reconociendo la salud como un bien público y un derecho humano. De las ocho metas<br />

del milenio, cuatro de ellas están directamente relacionadas con la salud y la nutrición materno infantil<br />

(1, 4, 5 y 6) estando las otras cuatro fuertemente asociadas a ellas (2, 3, 7 y 8). La Declaración del<br />

Milenio, a la vez, reconoce la importancia de la nutrición como mecanismo estratégico de desarrollo 7 .<br />

Sin embargo, en América Latina, los problemas nutricionales de desnutrición infantil y deficiencia de<br />

micronutrientes coexisten con los problemas de sobrepeso y obesidad en las poblaciones pobres 8 y<br />

deberán ser abordados conjuntamente en las políticas, programas, proyectos o estrategias nacionales.<br />

Las manifestaciones de malnutrición tienen un impacto negativo en el desarrollo económico y social,<br />

determinando deficiencias en la productividad, el desarrollo cognitivo, el rendimiento escolar y el aumento<br />

de costos de atención de la salud 9,10 .<br />

Muchos de estos problemas nutricionales se inician en el útero materno, es por ello que la nutrición de la<br />

mujer es determinante no sólo para su propia salud, sino como un factor de riesgo para el peso del recién<br />

nacido, lo cual a su vez determina el retardo del crecimiento infantil y algunos tipos de enfermedades<br />

crónicas que se presentan en los adultos 11 . Por otro lado la influencia de factores sociales tales como<br />

la mejor educación de la mujer y su participación activa en la toma de decisiones, contribuye en la<br />

reducción de la desnutrición infantil a nivel mundial 12 . Es también importante al respecto, la contribución<br />

de mejoras en los servicios de salud, el saneamiento ambiental y la disponibilidad, acceso y uso a los<br />

alimentos.<br />

La prevención de los problemas nutricionales debe tomar como un desafío el acelerado proceso de<br />

urbanización, que somete a la población a la influencia de políticas y grupos de poder 13 , que no están<br />

orientadas hacia fines de salud y bienestar nutricional. Esta situación trae como consecuencia, una<br />

variación en los estilos de vida, en los patrones de alimentación, así como en los de actividad física,<br />

donde la obesidad emerge en estas condiciones 14 .<br />

La malnutrición es el resultado de las decisiones tomadas desde diversos sectores tales como los<br />

de agricultura, salud, educación, empleo, economía y finanzas y bienestar social. Por lo tanto, cabe<br />

la posibilidad que estas decisiones hayan sido poco eficientes en la atención del problema nutricional,<br />

pudiendo esto a la vez estar asociado a que los mencionados sectores no incorporan información apropiada<br />

1 Bióloga, Directora del Centro Nacional de Alimentación y Nutrición, Instituto Nacional de Salud. Lima, Perú.<br />

107

Rev Peru Med Exp Salud Publica 2007; 24(2): 107-8.<br />

en el diseño e implementación de sus acciones, o que tal<br />

vez la información existente no es la adecuada, ni está<br />

actualizada 15 .<br />

Es así que los problemas nutricionales actuales y<br />

emergentes han dejado de ser considerados como<br />

problemas exclusivos del sector salud, siendo de carácter<br />

multisectorial. Las estrategias para reducir estos riesgos<br />

demandan información oportuna a nivel de la población,<br />

de gobierno, y de las diversas instituciones involucradas,<br />

donde la información cumple un papel preponderante<br />

para el diseño e implementación de acciones estratégicas<br />

para la mejora y el bienestar nutricional de la población.<br />

Así mismo, las estrategias para enfrentarlos requieren<br />

del uso de información para lograr un manejo integral<br />

y multidisciplinario donde converjan las políticas<br />

económicas, sociales y educativas con aquellas<br />

destinadas a la prevención y promoción de la salud 9 .<br />

Existe, pues, una necesidad imperativa de contar con<br />

información relevante, válida y oportuna en cada ámbito<br />

posible de intervención; siendo responsabilidad de los<br />

que generan la información de mantenerla actualizada<br />

y al alcance de los que la requieran, aspecto en el cual<br />

es necesario trabajar 16 . Las instituciones del Estado, en<br />

ese sentido, tienen un papel preponderante en facilitar<br />

el acceso a las investigaciones 17 y bases de datos<br />

producidas con fondos públicos, lo cual esta enmarcado<br />

con el principio de transparencia a la información<br />

gubernamental 18 .<br />

Las evidencias técnicas son de particular importancia<br />

para apoyar decisiones informadas en la actualidad, no<br />

solamente para que la comunidad científica las considere<br />

en la comprensión de los problemas nutricionales, sino<br />

también para optimizar la toma de decisiones a través<br />

de distintos actores e instituciones para formular políticas<br />

públicas que favorezcan el ejercicio del derecho a una<br />

alimentación adecuada y a la salud. Así mismo, el acceso<br />

a la información permite a la población ejercer ciudadanía<br />

para exigir al Estado a que cumpla su labor en brindar el<br />

derecho a la salud 19 .<br />

ReFeReNCIaS bIbLIoGRÁFICaS<br />

1. Haddad L, oshaug a. How does the human rights perspective<br />

help to shape the food and nutrition policy research agenda?<br />

Food Policy. 1998; 23(5): 329-45.<br />

2. Shrimpton R. Evidence v. rights-based decision making for<br />

nutrition. Proc Nutr Soc. 2003; 62(2): 553-62.<br />

3. World bank. Repositioning nutrition as central to development.<br />

A strategy for large-scale action. Washington DC: The World<br />

Bank; 2006.<br />

4. Torres C, Mujica oj. Salud, equidad y los Objetivos de Desarrollo<br />

del Milenio. Rev Panam Salud Publica. 2004; 15(6): 430-39.<br />

108<br />

Sánchez-Griñán MI.<br />

5. oshaug a, eide Wb, eide a. Human rights: a normative basis<br />

for food and nutrition-relevant policies. Food Policy. 1994;<br />

19(6): 491-516.<br />

6. United Nations. United Nations Millennium Declaration.<br />

Resolution adopted by the General Assembly 55/2. 18<br />

septiembre 2000 [Documento en internet]. [Fecha de acceso:<br />

abril 2007] Disponible en: www.un.org/millennium/declaration/<br />

ares552e.pdf<br />

7. United Nations, Standing Committee on Nutrition. 5th Report on the world nutrition situation: Nutrition for improved<br />

development outcomes. Geneva: SCN/UN; 2004.<br />

8. Peña M, bacallao j. La obesidad en la pobreza: Un nuevo<br />

reto para salud pública. Washington (DC): Organización<br />

Panamericana de la Salud; 2000.<br />

9. organización Panamericana de la Salud. 47 o Consejo<br />

Directivo y 58.a Sesión del Comité Regional – Resolución<br />

CD47.R8 – Estrategia y Plan de Acción Regionales sobre la<br />

Nutrición en la Salud y el Desarrollo [Documento en internet].<br />

Washington DC: OPS; 2006. [fecha de acceso: mayo 2007]<br />

Disponible en www.paho.org/spanish/gov/cd/CD47-18-s.pdf<br />

10. Taniguchi K, Wang X. Nutrition intake and economic growth:<br />

studies on the cost of hunger. Roma: FAO; 2003.<br />

11. Godfrey KM, barker Dj. Fetal nutrition and adult disease. Am<br />

J Clin Nutr. 2000; 71(5 suppl): 1344S-52S.<br />

12. Smith L, Haddad L. Overcoming child malnutrition in<br />

developing countries: Past achievements and future choices,<br />

food, agriculture, and the environment. Washington DC:<br />

International Food Policy Research Institute; 2000. Discussion<br />

Paper 30.<br />

13. aguirre P. Estrategias de consumo. Que comen los argentinos<br />

que comen. Buenos Aires: Miño y Davila; 2005. Colección<br />

Políticas Públicas.<br />

14. Popkin bM. An overview on the nutrition transition and its<br />

health implications: the Bellagio meeting. Public Health Nutr.<br />

2002; 5(1A), 93-103.<br />

15. jiménez S. Errores en que se puede incurrir en los sistemas de<br />

vigilancia alimentaria y nutricional. Rev Cubana Aliment Nutr.<br />

2001; 15(1): 68-73.<br />

16. Padilla a. Relevancia y perspectiva para el desarrollo de<br />

sistemas de información en población y salud sexual y<br />

reproductiva en el Perú. Rev Peru Med Exp Salud Publica.<br />

2007; 24(1): 67-80.<br />

17. Zerhouni ea. Information access. NIH access policy. Science.<br />

2004; 306: 1895.<br />

18. Cabezas C. Rol del Estado en la investigación científica en<br />

salud y transparencia en la información. Rev Peru Med Exp<br />

Salud Publica. 2006; 23(4): 275-83.<br />

19. alazraqui M, Mota e, Spinelli H. Sistemas de información en<br />

salud: de sistemas cerrados a la ciudadanía social. Un desafío<br />

en la reducción de desigualdades en la gestión local. Cad<br />

Saude Publica. 2006; 22(12): 2693-702.<br />

Correspondencia: Mg. María Ines Sánchez-Griñán. Centro Nacional<br />

de Alimentación y Nutrición, Instituto Nacional de Salud. Lima, Perú.<br />

Dirección: Jirón Enrique Tizón y Bueno 276, Jesús María, Lima.<br />

Correo electrónico: msanchezg@ins.gob.pe

Rev Peru Med Exp Salud Publica 2007; 24(2): 109-10.<br />

SÍNDRoMe MeTabÓLICo, PReCURSoR De La<br />

eNFeRMeDaD CaRDIoVaSCULaR<br />

MeTaboLIC SYNDRoMe, PReCURSoR oF THe<br />

CaRDIoVaSCULaR DISeaSe<br />

Rolando Calderón V*<br />

eDIToRIaL<br />

Fue Reaven 1 quien en 1988 definió como síndrome X, a la asociación de resistencia a la insulina (menor<br />

captación de glucosa con mayor cantidad de insulina), intolerancia a la glucosa (curva de tolerancia<br />

a la glucosa alterada), hiperinsulinemia, aumento de triglicéridos, disminución del colesterol HDL e<br />

hipertensión arterial.<br />

Posteriormente, la Organización Mundial de la Salud agregó a las características del síndrome metabólico<br />

a la obesidad, ya sea con un índice de masa corporal (peso en kilogramos/ talla en metros elevada al<br />

cuadrado) mayor a 30 kg/m 2 , dándole importancia a la obesidad central o la llamada grasa visceral<br />

(relación cintura-cadera mayor de 0,90 en hombres y de 0,85 en mujeres 2 .<br />

El “panel de expertos III” consideró, que para el diagnóstico de síndrome metabólico (SM) se necesita<br />

tres o más de los siguientes factores: obesidad abdominal (circunferencia de la cintura mayor a 102<br />

cm en hombres y mayor de 88 cm en mujeres); triglicéridos altos, mayor a 150 mg/dL (1,7 mmol/L),<br />

colesterol HDL bajo, menor de 40 mg/dL (1,7 mmol/L) en hombres o menor de 50 mg/dL (1,4 mmol/L)<br />

en mujeres; hipertensión arterial igual o mayor a 130/85 mmHg, hiperglicemia en ayunas, igual o mayor<br />

a 110 mg/dL (6,1 mmol/L) 3 .<br />

Recientemente, la Asociación Internacional de Diabetes (IDF, por sus siglas en inglés) recomienda<br />

el uso de puntos de corte de cintura ajustados a cada grupo étnico para medir la obesidad central, el<br />

cual es un requisito indispensable, y el diagnóstico se completaría teniendo dos criterios adicionales<br />

siguiendo los mismos puntos de corte propuestos por III Panel 4 .<br />

La prevalencia de SM, por tanto va a depender de los criterios usados para su diagnóstico 5-7 ; si se<br />

estudia la población general 8 o poblaciones particulares (diabéticos, obesos, pacientes con hígado<br />

graso 9 , síndrome de ovarios poliquísticos 10 , etc.), el grupo de edad (a mayor edad mayor prevalencia 5-<br />

8 ), el sexo (la mayoría de estudios demuestran que es más frecuente en mujeres 5-7 ), pobreza (a mayor<br />

pobreza y menor educación mayor prevalencia 11 ), entre otros. El factor que más se relaciona con<br />

la prevalencia de SM en una población es la prevalencia de obesidad central medida a través de la<br />

circunferencia de la cintura 12 .<br />

En EEUU se estima que uno de cada cuatro adultos tiene síndrome metabólico 8 ; en el Perú son pocos<br />

los estudios realizados, se notifican prevalencias en Lima norte de 11,5% en varones y 25,6% en mujeres<br />

mayores de 30 años y sin diabetes, las cuales son menores a las de poblaciones de San Antonio (USA),<br />

México y España 13 ; sin embargo, en Lambayeque se han encontrado prevalencias mayores, de 28,3%<br />

en población general sin enfermedad conocida, mayor de 30 años 14 , y en zonas agroganaderas de la<br />

misma región se encontró prevalencias de 31,7% y en una zona pesquera de 22,1% en grupos similares<br />

al estudio anterior 15 , en todos los casos se usó la definición de SM del III Panel.<br />

Varios estudios han demostrado que el SM, aún sin diabetes, aumenta el riesgo cardiovascular en 1,5<br />

veces 16,17 . El incremento de la prevalencia de la diabetes tipo 2 y de la enfermedad cardiovascular están<br />

ligados a la obesidad. Se calcula que en el mundo hay más de mil cien millones de obesos adultos y<br />

* Médico Endocrinólogo, Profesor Emérito de la Facultad de Medicina, Universidad Peruana Cayetano Heredia.<br />

Académico de Número (Academia Nacional de Medicina). Lima, Perú.<br />

109

Rev Peru Med Exp Salud Publica 2007; 24(2): 109-10.<br />

155 millones de niños tienen sobrepeso o son obesos 18 .<br />

Este aumento vertiginoso se debe a los cambios en el<br />

estilo de vida con disminución de la actividad física y la<br />

predominancia en la dieta de las harinas y dulces, en<br />

lugar de las verduras y frutas, de aquí que la prevención<br />

de la obesidad incluye fundamentalmente el cambio de<br />

dieta, comenzando por las escuelas.<br />

La importancia de la enfermedad cardiovascular como<br />

problema de salud pública no es desdeñable puesto<br />

que en países de ingresos medios (ingresos per cápita<br />

menor de 3 255 dólares al año) entre los que está el<br />

Perú, la mortalidad por enfermedad cardiovascular<br />

ocupa el primer lugar con 12 537 347 muertes 19 . La<br />

diabetes en Latinoamérica también está en aumento, se<br />

calcula que actualmente hay 13,3 millones de personas<br />

con diabetes y se piensa que para el 2030 este número<br />

se elevaría a 33 millones 20 .<br />

Hay que recordar que la enfermedad cardiovascular es<br />

la causante de 70% de las muertes en los diabéticos<br />

y que un diabético tiene un riesgo cardiovascular<br />

semejante al de un sujeto que ya ha tenido un infarto<br />

del miocardio. Además con los tratamientos actuales los<br />

diabéticos viven más tiempo y por lo tanto la aparición<br />

de las llamadas “complicaciones” se hace más evidente<br />

como la retinopatía que puede llevar a la ceguera (la<br />

diabetes es la segunda causa de ceguera en el mundo),<br />

la nefropatía con su insuficiencia renal terminal que hace<br />

que en los servicios de diálisis 50% de los pacientes<br />

sean diabéticos.<br />

Las condiciones mencionadas anteriormente significan<br />

un cargo muy grande para el sistema de salud pública.<br />

Por todo lo expuesto, es necesaria una política de<br />

prevención que se base en los cambios en el estilo<br />

de vida que significan fundamentalmente dieta y<br />

ejercicios.<br />

ReFeReNCIaS bIbLIoGRÁFICaS<br />

1. Reaven GM. Role of insulin in human disease. Diabetes. 1988;<br />

37(12):1596-1607<br />

2. WHo consultation. Definition, diagnosis and classification of<br />

diabetes mellitus and its complication. Part 1: diagnosis and<br />

classification of diabetes mellitus. Geneva: WHO; 1999. p. 31-<br />

33. WHO/NCD/NCS 99.2.<br />

3. expert Panel on detection, evaluation, and treatment of<br />

high blood cholesterol in adults. Executive summary of the<br />

third report of the National Cholesterol Education Program<br />

(NCEP) Expert Panel on detection, evaluation, and treatment<br />

of high blood cholesterol in adults (adult treatment panel III).<br />

JAMA. 2001; 285(19): 2486-97.<br />

4. alberti KG, Zimmet P, Shaw j, IDF epidemiology Task<br />

Force Consensus Group. The metabolic syndrome - - a new<br />

worldwide definition. Lancet. 2005; 366: 1059-62.<br />

5. Day C. Metabolic syndrome, or what you will: definitions and<br />

epidemiology. Diab Vasc Dis Res. 2007; 4(1): 32-38.<br />

110<br />

Calderón R.<br />

6. eckel RH, Grundy SM, Zimmet PZ. The metabolic syndrome.<br />

Lancet. 2005; 365: 1415-28.<br />

7. Cameron aj, Shaw je, Zimmet PZ. The metabolic syndrome:<br />

prevalence in worldwide populations. Endocrinol Metab Clin<br />

North Am. 2004; 33(2): 351-75.<br />

8. Ford eS, Giles WH, Dietz WH. Prevalence of the metabolic<br />

syndrome among US adults: findings from the third National<br />

Health and Nutrition Examination Survey. JAMA. 2002; 287(3):<br />

356-59.<br />

9. araya aV, Valera jM, Contreras j, Csendes a, Díaz j,<br />

burdiles P, et al. Alteraciones de la tolerancia a la glucosa<br />

y frecuencia de síndrome metabólico en pacientes con<br />

enfermedad por hígado graso no alcohólico. Rev Med Chil.<br />

2006; 134(9): 1092-98.<br />

10. apridonidze T, essah Pa, Iuorno Mj, Nestler je. Prevalence<br />

and characteristics of the metabolic syndrome in women with<br />

polycystic ovary syndrome. J Clin Endocrinol Metab. 2005;<br />

90(4): 1929-35.<br />

11. Loucks eb, Rehkopf DH, Thurston RC, Kawachi I.<br />

Socioeconomic disparities in metabolic syndrome differ by<br />

gender: evidence from NHANES III. Ann Epidemiol. 2007; 17:<br />

19-26.<br />

12. Katzmarzyk PT, janssen I, Ross R, Church TS, blair SN. The<br />

importance of waist circumference in the definition of metabolic<br />

syndrome: prospective analyses of mortality in men. Diabetes<br />

Care. 2006; 29(2): 404-9.<br />

13. Lorenzo C, Serrano-Ríos M, Martínez-Larrad MT, González-<br />

Sánchez jL, Seclén S, Villena a, et al. Geographic variations<br />

of the International Federation and the Nacional Colesterol<br />

Education Program- adult treatment panel III definition of the<br />

metabolic syndrome in nondiabetic subjects. Diabetes Care.<br />

2006; 29(3): 685-91.<br />

14. Soto V, Vergara e, Neciosup e. Prevalencia y factores<br />

de riesgo de síndrome metabólico en población adulta del<br />

departamento de Lambayeque, Perú – 2004. Rev Peru Med<br />

Exp Salud Publica. 2005; 22(4): 254-61<br />

15. Guarnizo M, Loayza R, Calvay M, Ynami M, Lázaro H.<br />

Síndrome metabólico en una población pesquera y otra<br />

agropecuaria de la costa del Perú. Rev Soc Peru Med Intern.<br />

2006; 19(1): 10-18<br />

16. Girman Cj, Rhodes T, Mercuri M, Pyorala K, Kjekshus j,<br />

Pedersen TR, et al. The metabolic syndrome and risk of major<br />

coronary events in the Scandinavian Simvastatin Survival<br />

Study (4S) and the Air Force/Texas Coronary Atherosclerosis<br />

Prevention Study (AFCAPS/TexCAPS). Am J Cardiol. 2004;<br />

93(2): 136-41.<br />

17. Malik S, Wong ND, Franklin SS, Kamath TV, L’Italien Gj, Pio<br />

jR, et al. Impact of the metabolic syndrome on mortality from<br />

coronary heart disease, cardiovascular disease, and all causes<br />

in United States adults. Circulation. 2004; 110(10): 1245-50.<br />

18. Hossain P, Kawar b, el Nahas M. Obesity and diabetes in the<br />

developing world--a growing challenge. N Engl J Med. 2007;<br />

356(3): 213-15.<br />

19. anderson GF, Chu e. Expanding priorities: Confronting<br />

chronic disease in countrier with low income. N Engl J Med.<br />

2007; 356(3):209-211.<br />

20. Wild S, Roglic G, Green a, Sicree R, King H, et al. Global<br />

prevalence of diabetes: estimates for the year 2000 and<br />

projections for 2030. Diabetes Care. 2004; 27(5):1047-53.<br />

Correspondencia: Dr. Rolando Calderón Velasco. Facultad de<br />

Medicina, Universidad Peruana Cayetano Heredia. Lima, Perú.<br />

Dirección: Av. Benavides N° 264, of. 1101, Miraflores-Lima.<br />

Correo electrónico: rocalve@terra.com.pe

Rev Peru Med Exp Salud Publica 2007; 24(2): 111-20.<br />

ReSULTaDoS De UN PRoGRaMa De SeGURIDaD aLIMeNTaRIa<br />

eN La ReDUCCIÓN De La DeSNUTRICIÓN CRÓNICa<br />

Y SUS FaCToReS CaUSaLeS eN NIÑoS PeRUaNoS<br />

ReSUMeN<br />

Carlos Rojas D 1a , Rosa Flores M 2b , Rosario Céspedes K 2b<br />

Objetivos: Determinar el efecto de un programa de seguridad alimentaria (Redes Sostenibles para la Seguridad<br />

Alimentaria: REDESA) sobre la desnutrición crónica y sus factores causales en niños menores de tres años. Materiales<br />

y métodos: El resultado sobre la desnutrición se evaluó a través de la comparación de los porcentajes obtenidos en la<br />

evaluación inicial (2001) y en la evaluación final del Programa (2006). La desnutrición crónica fue definida como un índice<br />

de talla para la edad menor a -2DS, la referencia empleada fueron los patrones de la NCHS. El muestreo fue aleatorio<br />

multietápico; el tamaño muestral de la línea de base fueron 2643 niños y sus familias, para la evaluación final fueron<br />

1597. Los factores causales se agruparon en: a) salud y alimentación, que comprendían las enfermedades diarreicas<br />

agudas (EDA), lactancia materna exclusiva (LME), alimentación durante y después de las enfermedades diarreicas;<br />

b) los económicos, que comprendía los ingresos familiares anuales y los gastos en alimentación. Resultados: La<br />

desnutrición crónica se redujo de 34,2% a 24,3%. Las EDA se redujeron de 35,0% a 16,4%, la LME se incrementó<br />

de 25,0% a 72,2%, la alimentación durante y después de las EDA se incrementó desde 3,3% a 45,0% y de 15,0% a<br />

77,0% respectivamente, en todos los casos las diferencias fueron estadísticamente significativas (p

Rev Peru Med Exp Salud Publica 2007; 24(2): 111-20.<br />

INTRoDUCCIÓN<br />

La desnutrición reduce el crecimiento económico y<br />

perpetúa la pobreza en un país a través de tres rutas:<br />

a) por una pérdida directa de la productividad debido a<br />

las disminuidas capacidades físicas de los individuos<br />

afectados, b) pérdidas indirectas debido a la afectación<br />

en la capacidad cognitiva y a un pobre desempeño<br />

educativo de los niños, c) pérdidas por un mayor costo<br />

de la atención en salud debido a sus consecuencias en el<br />

largo plazo como la diabetes, el sobrepeso y la obesidad,<br />

las enfermedades cardiovasculares, entre otras 1,2 .<br />

La desnutrición tiene dos factores causales inmediatos,<br />

las enfermedades infecciosas a repetición como las<br />

enfermedades diarreicas y las infecciones respiratorias<br />

agudas; y la inadecuada ingesta de nutrientes (incluye<br />

la alimentación complementaria y la lactancia materna<br />

exclusiva). Estas causas inmediatas tienen causas<br />

subyacentes: el acceso inadecuado a la atención en<br />

salud, al agua segura, al saneamiento básico, los<br />

inadecuados conocimientos y prácticas de la familia<br />

para el cuidado y la alimentación del niño en el hogar,<br />

junto con limitaciones para el acceso a los alimentos,<br />

que incluye limitaciones para su producción y bajos<br />

ingresos económicos 3,4 .<br />

En el Perú la desnutrición crónica (baja talla para la<br />

edad) ha sido abordada desde el Estado principalmente<br />

como un problema vinculado sólo a la distribución de<br />

alimentos, debido a un mal entendimiento de los factores<br />

reales que la causan y por factores de carácter político 5 ,<br />

esto se refleja en la aparición de muchos programas de<br />

asistencia alimentaria desde inicios de los años 90; en el<br />

año 2004 estos programas tenían un presupuesto estatal<br />

anual de aproximadamente 250 millones de dólares 6 .<br />

Estos programas no han demostrado tener efectividad,<br />

ya que en 1996 la desnutrición crónica afectaba a<br />

25,8% 7 de los niños menores de cinco años, y para el<br />

año 2005 este porcentaje fue 24,2% 8 , es decir que ha<br />

permanecido casi constante durante una década.<br />

Desde octubre de 2001 hasta septiembre de 2006, la<br />

ONG CARE Perú implementó un programa denominado<br />

Redes Sostenibles para la Seguridad Alimentaria<br />

(REDESA), en 1854 comunidades de 125 distritos<br />

pertenecientes a las regiones de Ancash, Apurímac,<br />

Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica y Puno en el Perú.<br />

El Programa, financiado por la Agencia de los Estados<br />

Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), tuvo<br />

como objetivo central reducir la desnutrición crónica en<br />

niños menores de tres años de las zonas alto andinas<br />

del Perú. Los objetivos específicos fueron la reducción<br />

de las enfermedades diarreicas (EDA), la mejora de las<br />

prácticas de alimentación infantil y el incremento del<br />

112<br />

Rojas C. et al.<br />

ingreso económico de las familias. En su último año de<br />

intervención, REDESA tuvo una población beneficiaria<br />

de 34 203 niños y niñas y sus familias; mientras que<br />

durante los cinco años de funcionamiento del Programa<br />

la población beneficiaria alcanzó a un total de 64 434<br />

niños y niñas y sus familias 9 .<br />

Para el cumplimiento de sus objetivos, el Programa<br />

implementó líneas de acción de base comunitaria,<br />

con la participación de la comunidad organizada,<br />

gobiernos municipales, gobiernos regionales, instancias<br />

descentralizadas del Ministerio de Salud, de Agricultura,<br />

de la Mujer y del Desarrollo Social, así como de diversas<br />

instituciones locales de la sociedad civil 9 .<br />

El programa desarrolló las siguientes línea de acción:<br />

a) el acceso al agua segura y al saneamiento básico<br />

(a través de instalación de sistemas de agua y letrinas<br />

implementados y cofinanciados con la participación de la<br />

comunidad organizada y el gobierno local); b) la mejora<br />

de las prácticas de higiene, del cuidado de la salud y de<br />

la alimentación infantil (a través de la mejora del acceso<br />

a los establecimientos de salud, acciones educativas<br />

a nivel comunal e implementación de sistemas de<br />

vigilancia comunal); c) orientar la producción de las<br />

familias hacia productos con demanda en el mercado<br />

y articularlas a cadenas productivas competitivas (a<br />

través de la creación de mercados locales de asistencia<br />

técnica, acceso al crédito y organización de cadena<br />

productivas); d) diversificar la producción para el<br />

autoconsumo a través de la instalación de huertos<br />

familiares y módulos de animales menores que les<br />

brindaran una mayor disponibilidad de micronutrientes,<br />

vitamina A y hierro fundamentalmente (implementados<br />

y cofinanciados con la participación de la comunidad<br />

organizada y el gobierno local); e) el fortalecimiento de<br />

la capacidad de gestión comunal (a través de los comités<br />

de desarrollo comunal) y de los gobiernos locales,<br />

fundamentalmente lo relacionado con la elaboración de<br />

planes de desarrollo comunal y local; y el mejor uso de<br />

los recursos municipales (los presupuestos participativos<br />

fundamentalmente) hacia acciones que contribuyan a<br />

reducir la desnutrición crónica 10 .<br />

De esta forma el Programa REDESA implementó una<br />

estrategia integral para reducir la desnutrición crónica,<br />

con acciones que abordaban tantos sus causas<br />

inmediatas como sus causas subyacentes, con la<br />

distinción importante de no incluir la distribución de<br />

alimentos entre sus líneas de acción, lo cual marcaba<br />

una diferencia sustantiva con el enfoque de asistencia<br />

alimentaria existente en el país.<br />

Luego de culminado el Programa, era necesario verificar<br />

sus resultados a fin de establecer si este enfoque integral

Rev Peru Med Exp Salud Publica 2007; 24(2): 111-20. Seguridad alimentaria y reducción de la desnutrición crónica<br />

realmente habría logrado la reducción de la desnutrición<br />

crónica. Por ello, el objetivo de esta investigación fue<br />

evaluar los resultados logrados por el Programa REDESA<br />

en su objetivo central, la reducción de la desnutrición<br />

crónica, así como en sus objetivos específicos, la<br />

reducción de las enfermedades diarreicas, la mejora de<br />

las prácticas de alimentación infantil, el incremento del<br />

ingreso económico de las familias y el incremento del<br />

dinero destinado a la alimentación familiar.<br />

MaTeRIaLeS Y MÉToDoS<br />

DISEÑO DEL ESTUDIO<br />

Se llevó a cabo la comparación de las variables<br />

correspondiente a los objetivos del Programa, medidas<br />

tanto antes como después de la intervención. Para ello<br />

se empleó la información existente de la evaluación<br />

inicial realizada entre los meses de octubre y diciembre<br />

del 2001, y la información obtenida a través de la<br />

evaluación final desarrollada entre los meses de<br />

septiembre y noviembre del 2006, en la que se recabó<br />

la misma información que en la evaluación inicial.<br />

MUESTRA<br />

La muestra fue extraída del ámbito de intervención del<br />

Programa y estuvo constituida por niños menores de<br />

tres años y sus familias, distribuidos en seis regiones<br />

del Perú: Ayacucho, Apurímac, Huancavelica, Ancash,<br />

Cajamarca y Puno. Tanto en la evaluación inicial como<br />

en la final el muestreo fue aleatorio y multietápico; y fue<br />

representativo para la totalidad del ámbito de intervención<br />

y para cada una de los ámbitos regionales, con excepción<br />

de las regiones de Ayacucho, Huancavelica y Apurímac,<br />

que fueron agrupadas como un sólo ámbito regional, de<br />

tal manera que el tamaño de la muestra calculado fue<br />

representativo para este conjunto.<br />

La primera etapa del muestreo correspondió a la<br />

determinación de los distritos al interior de cada ámbito<br />

regional, se incorporaron a todos los distritos (125) donde<br />

se desarrolló la intervención y se estableció una cuota<br />

muestral por cada distrito, proporcional a la población<br />

intervenida en cada uno de ellos.<br />

La segunda etapa consistió en la selección de los<br />

centros poblados dentro de cada distrito, estos fueron<br />

seleccionados de manera aleatoria simple. Como<br />

parte del proceso de selección de los centros poblados<br />

se verificó que estos no formaran parte de aquellos<br />

intervenidos por el Programa JUNTOS, que es un<br />

programa de transferencias monetarias condicionadas<br />

a través del cual el Estado entrega S/. 100 (cien nuevos<br />

soles) a las familias beneficiarias 11 . Tras la revisión<br />

se determinó que ninguno de los centros poblados<br />

intervenidos por el Programa REDESA formó parte de<br />

la intervención del Programa JUNTOS hasta la fecha en<br />

que se realizó la evaluación.<br />

En la tercera etapa se seleccionó a las viviendas al<br />

interior de cada centro poblado, para ello, primero se<br />

determinó una vivienda de arranque, seleccionada de<br />

manera aleatoria simple, luego se procedió a seleccionar<br />

las siguientes de manera aleatoria sistemática a<br />

partir de la vivienda de arranque. Si en algunas de<br />

las vivienda no respondían al llamado se volvía a ella<br />

posteriormente dentro del mismo día, de repetirse este<br />

hecho se seleccionaba una nueva vivienda, lo mismo se<br />

hacía cuando existía un rechazo por parte de la familia<br />

a participar en el estudio. En ambas evaluaciones se<br />

seleccionó a sólo un niño por hogar, en ambos casos al<br />

niño de menor edad.<br />

En ambas evaluaciones el tamaño de la muestra fue<br />

calculado a través de la fórmula para estimación de<br />

proporciones: n = z 2 pq / d 2 , con un efecto de diseño de<br />

1,5 y una tasa de no respuesta de 15%.<br />

Para la evaluación inicial el tamaño de muestra<br />

calculado fue 2 704, la muestra final obtenida fue 2 643<br />

niños menores de tres años y sus familias (en campo se<br />

obtuvo 2 679, y en el proceso de limpieza se eliminaron<br />

36) distribuidos de la siguiente forma: Ancash 656,<br />

Ayacucho (incluye Huancavelica, Apurímac y Ayacucho)<br />

638, Cajamarca 670 y Puno 679.<br />

Para la evaluación final, el tamaño de muestra calculado<br />

fue 1 701, la muestra final obtenida fue 1 596 niños<br />

menores de tres años y sus familias (en campo se<br />

obtuvo 2 679, y en el proceso de limpieza se eliminaron<br />

26), distribuidos de la siguiente manera: Ancash 328,<br />

Ayacucho (incluye Huancavelica, Apurímac y Ayacucho)<br />

430, Cajamarca 411 y Puno 427.<br />

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN<br />

Para la recolección de la información, tanto en la<br />

evaluación inicial como final, se emplearon los mismos<br />

formatos y metodología empleados en la Encuesta<br />

Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 8 y la<br />

Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 12 , ambas del<br />

Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú<br />

(INEI). Se midieron las siguientes variables:<br />

Desnutrición crónica. Niño que en la evaluación<br />

antropométrica, tenía un índice de talla para la edad<br />

inferior a -2 desviaciones estándar con relación a la<br />

mediana de la población de referencia de la NCHS 13 .<br />

113

Rev Peru Med Exp Salud Publica 2007; 24(2): 111-20.<br />

Índice talla para la edad. Definido a partir del puntaje z<br />

del índice talla para la edad de los niños, y fue expresado<br />

como la media de este puntaje para el conjunto de los<br />

niños.<br />

Enfermedad diarreica aguda (EDA). Se preguntó<br />

a las madres o cuidadoras de los niños acerca de la<br />

ocurrencia de EDA, que fue definida como la presencia,<br />

en las dos semanas previas a la encuesta, de tres o más<br />

deposiciones líquidas o semilíquidas en un mismo día.<br />

Lactancia materna exclusiva. Cuando el niño recibió<br />

como alimento sólo leche materna hasta al menos<br />

el sexto mes de vida sin la inclusión de ningún otro<br />