Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Anat SN 18 Jacquemet Hélène<br />

Pr Chaynes Benkaddour Sophia<br />

12/10/10<br />

Question sur la vascularisation du thalamus vue précédemment:<br />

Quelle est la moitié du thalamus vascularisée par l'artère cérébrale posterieure?<br />

« C'est complexe » (~la moitié posterieure en entier, antéro-superieure...). Le thalamus est très gros.<br />

Plusieurs artères le vascularisent.<br />

L'artère cérébrale anterieure NON, pas pour lui (pour une <strong>partie</strong> du noyau caudé).<br />

Les voies vues précédemment sont valables pour la motricité. On a la même chose pour le système<br />

limbique ou associatif.<br />

Les TOC (Troubles Obsessionels Compulsifs) résultent de l'altération d'une boucle qui engendre le<br />

comportement excessif de vérification.<br />

LE CERVELET<br />

[Entre M. Chayne et M. Dupuy, un conflit persiste sur la tournure des discussions concernant le<br />

cervelet. En physiologie la justesse est sur le mécanisme.] On le verra ici sur le plan clinique<br />

(cervelet présenté comme nous pourrons concrètement le voir).<br />

Définition:<br />

Il est à l'arrière. Cela lui confère certaines propriétés. Le cervelet 'voit' tout ce qui se passe et qui<br />

passe devant lui. Il est en dérivation.<br />

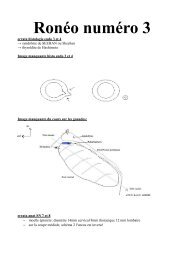

Shéma 1<br />

Il reçoit une copie des voies afférentes et efférentes qui lui passent devant. On distingue trois<br />

cervelets Shéma 2: archéo, paléo et néocervelet.<br />

Archéocervelet contient le noyau fastigial.<br />

Paléocervelet contient le noyau interposé.<br />

Néocervelet contient le noyau denté.<br />

Comment en sommes nous arrivés à cela à partir d'un tube neural?<br />

Shéma 3<br />

Les neurones de la substance grise (SG) située autour de la cavité du tube neural ont migré =><br />

formation d'un premier noyau cérébelleux, et de son cortex cérébelleux, équivalent au cervelet du<br />

poisson, c'est notre archéocervelet.<br />

Il y a eu plusieurs poussées:<br />

la 2ème a formé le paléocervelet contenant le noyau interposé<br />

la 3ème a formé le néocervelet avec le noyau denté.<br />

Trois noyaux trois cortex. Le dernier cortex formé englobe le précédent. 1/7

Le noyau interposé est composé des noyaux globulus et embolus mais aussi de l'isthme du noyau<br />

denté (qui ap<strong>partie</strong>nt au paléocervelet). (encerclé en pointillé sur sh2)<br />

Dans le lobe floculo-nodulaire on trouve l'archéocervelet. Dans la moitié anterieure on a le paleo et<br />

le neo est dans la <strong>partie</strong> posterieure.<br />

Ces migrations commencent le 40ème jour. Les divisions cellulaires et les migrations neuronales se<br />

terminent environ deux ans après la naissance (apprentissage moteur...).<br />

Organisation du cortex cérébelleux en trois couches.<br />

La couche du milieu est constituée de cellules de Purkinje (Shéma 4) qui sont les élèments<br />

effecteurs de ce cortex. Le fonctionnement est en boucle, entre le cortex, les noyaux et les élèments<br />

qui vont vers le tronc cérébral, la moelle épinière et le cerveau. Le cervelet contrôle ce qui se passe<br />

devant lui.<br />

Trois cervelets - Trois fonctions différentes.<br />

On va en parler de façon fonctionnelle.<br />

– Un cervelet dévolu à l'équilibre: le Vestibulo-Cerebellum (=archéo en terme philogénétique),<br />

tourné vers le vestibule<br />

– Un cervelet en rapport avec la moelle épinière: le Spino-Cerebellum (paleo) qui contrôle le<br />

tonus musculaire<br />

– Un cervelet en rapport avec le cerveau: le Cérébro-Cerebellum (neo).<br />

L'organisation, le fonctionnement des trois sont identiques:<br />

En effet cela dérive de la formation de chacun. Ces trois formations sont séparées dans le temps<br />

mais sont identiques. Donc: Un seul mode de fonctionnement « En boucle de vérification ».<br />

• Le Vestibulo-cerebellum: Shéma 5<br />

On va ici tracer le Tractus Vestibulo-spinal.<br />

L'oreille interne (les canaux semi-circulaires) est dans le rocher, au niveau de l'os temporal. A ce<br />

niveau là, des recepteurs (R) envoient des informations à un noyau (corps cellulaires) qui se projette<br />

à son tour sur un noyau dans le tronc cérébral: Noyau Vestibulaire (corps cellulaires, SG<br />

segmentaire du tronc cérébral). Il y a alors constitution des deux nerfs vestibulaires (un de chaque<br />

côté) VIII.<br />

Le noyau vestibulaire intègre la notion d'équilibre. Une copie est envoyée au cervelet: un<br />

neurone du noyau vestibulaire va envoyer l'information au cortex du cervelet. Ce dernier vérifie si<br />

ce qu'il reçoit est conforme à ce qu'il attend.<br />

Puis, dans le cortex se trouvent des voies efférentes par les cellules de Purkinje: elles se projettent<br />

sur le noyau fastigial (corps cellulaires de neurones).<br />

L'axone du neurone du noyau fastigial se projette sur le point de départ (boucle): le noyau<br />

vestibulaire.<br />

=> C'est un boucle vestibulo-cerebello-vestibulaire.<br />

S'il y a des corrections à faire sur l'équilibre, il faut modifier le comportement du motoneurone. On<br />

a donc un tractus vestibulo-spinal (vers la moelle épinière) qui va le modifier.<br />

2/7

Dans un bateau on a des nausées. Pourquoi? Des informations venant des oreilles (canaux semicirculaires)<br />

sont au sujet de l'équilibre: 'ça bouge'. Mais nos yeux aussi nous informent et il n'y a pas<br />

de concordances, les informations oreilles internes/vue/impressions sont contradictoires.<br />

On veut en permanence des informations compatibles avec une notion d'équilibre. Il faut que les<br />

informations puissent y aller, contrôler la position des oreilles avec les trapèzes, sterno-clïedomastoïdiens,<br />

en bougeant la tête. On utilise nos muscles pour orienter notre position avec les<br />

noyaux XI.<br />

Il y a donc une voie efférente vestibulo-spinales<br />

mais aussi des informations transmises aux noyaux de l'oculomotricité et au<br />

noyau du XI pour tourner les yeux et explorer l'espace. Ce deuxième 'circuit' est le Tractus<br />

Longitudinal Médian (TLM). Il met en communication les noyaux oculomoteurs entre eux.<br />

Si on coupe le TLM, on a une ophtalmoplégie inter nucléaire: on ne pourra pas mouvoir les yeux de<br />

manière coordonnée.<br />

Quand on regarde à droite, l'oeil gauche par le VI et l'oeil droit par le III regardent vers la droite.<br />

C'est une adaptation permanente du III IV VI d'un côté et avec l'autre côté. Il y a deux tractus de<br />

chaque côté; ils sont côte à côte et mélangés (comme dans le tractus Cortico-nucléaire déjà vu en<br />

cours: parfois ça croise, la projection peut être double, parfois ça ne croise pas).<br />

Le noyau de l'oculomotricité III peut être divisé en plusieurs <strong>partie</strong>s: Droit superieur, Droit inferieur,<br />

Droit medial, oblique et Inferieur. On peut le diviser en plusieurs <strong>partie</strong>s pour chaque muscle. Et la<br />

projection du premier neurone sur chaque <strong>partie</strong> du noyau n'est pas forcément pareille. Il y a des<br />

fibres qui croisent d'autres pas: ex: elles ne croisent pas pour le droit superieur. Tractus V-S c'est une<br />

voie multi neuronale qui descend dans la moelle épinière, c'est une voie efférente, et des<br />

informations remontent vers les noyaux pour constituer le TLM.<br />

•Le Spino-cerebellum: Shéma 6 et 7<br />

Les informations proviennent de la moelle épinière. Le ganglion spinal contient un neurone en T.<br />

Son axone se projette sur deux noyaux au niveau de la corne dorsale puis les fibres remontent soit<br />

diretement soit de façon croisée. Deux tractus spino-cerebelleux (TSC) qui remontent dans les<br />

cordons latéraux de la moelle épinière.<br />

Il y a en réalité 4 TSC de chaque côté (pas d'importance).<br />

C'est de la proprioception inconsciente avec trois neurones. Les axones des deutoneurones<br />

remontent la ME par un cordon latéral.<br />

Tractus spino-cerebelleux direct:<br />

Le deutoneurone remonte dans le cordon latéral. Il traverse le pédoncule cérébelleux inferieur<br />

(moelle allongée, qui met en communication la ME et le cervelet). Le deutoneurone arrive dans le<br />

cortex du paleocervelet. Il rentre en contact avec les cellules de Purkinje. Elles envoient des<br />

efférences en se projetant sur le noyau interposé.<br />

Tractus spino-cerebelleux croisé:<br />

Il croise et va dans le cordon latéral opposé. Il remonte la moelle épinière et arrive au<br />

mésencéphale. Il recroise la ligne médiane, passe le pédoncule cérébelleux superieur et arrive au<br />

cortex. Les cellules de Purkinje sont mises en jeu: projection sur le noyau interposé. Retour à la<br />

moelle épinière. 3/7

Il y a des noyaux pour la face, dont le trijumeau, dans le tronc cérébral: SG faisant office de<br />

SG segmentaire de la ME. TSC pour le tonus musculaire a des muscles au niveau de la face; la tête<br />

a un tonus et il n'est pas commandé par la ME: le spino-cerbellum comprend donc aussi la <strong>partie</strong><br />

segmentaire du tronc cérébral. La sensibilité de la face est par le trijumeau; le deutoneurone de la<br />

sensibilité proprioceptive inconsciente va jusque dans le noyau du trijumeau puis ça se projette au<br />

niveau du cervelet.<br />

Les fibres des noyaux interposés se projettent vers ME mais pas directement; il y a des<br />

intermédiaires:<br />

l'olive: tractus olivo-spinal<br />

la formation réticulaire: tractus réticulo-spinal<br />

le noyau rouge: tractus rubro-spinal.<br />

Noyau rouge: 2 <strong>partie</strong>s<br />

une toute petite la plus ancienne: Magno-cellulaire (grandes cellules)<br />

une grande <strong>partie</strong>: Parvo-cellulaire.<br />

Toutes ces voies se projettent sur un motoneurone (qu'elles passent par l'olive, la FR ou encore le<br />

noyau rouge...). Cette projection va déterminer le tonus musculaire: l'action du neurone sur le<br />

muscle. Il est difficile de parler de voie de la sensibilité car ça se termine sur les muscles.<br />

Atteinte de l'archéocervelet:<br />

C'est comme une intoxication alcoolique aiguë (celle-ci mime la pathologie cérébelleuse).<br />

=>Trouble de l'équilibre de la station debout<br />

Jambes écartées, la personne se balance avant de tomber<br />

=>Trouble de l'équilibre des yeux: partent d'un côté, reviennent: Nystagmus (rétro, droite ou<br />

gauche)<br />

=>Trouble du tonus: un bras mou hypotonique, le motoneurone de la ME est mal contôlé, il n'y a<br />

pas de réflexe. Le tonus musculaire des yeux est aussi touché: ils se 'baladent' là aussi. On a un autre<br />

nystagmus: le nystagmus n'est pas spécifique de l'archéocervelet, c'est aussi lié au tonus (dont<br />

s'occupe le paléocervet).<br />

4/7

5/7

6/7

7/7

BIOCHIMIE 8 Hélène Jacquemet<br />

12/10/10 de 9h à 10h Sophia Benkaddour<br />

Dr Elizabeth Caussé<br />

Ce cours est la suite du cours « EXPLORATION FONCTIONNELLE HEPATIQUE » dont les<br />

diapos ont été donné dans la 2e Ronéo. Pendant le cours la prof répète surtout ce qu'il y a sur ces<br />

diapos en y ajoutant quelques commentaires.<br />

COMMENTAIRES :<br />

p.13 Diapo 1 : RESUME EFH<br />

Cholestase :<br />

–L'augmentation de la bilirubine caractérise l'ictère<br />

–On observe également une augmentation importante des phosphatases alcalines (taux supérieur à 3<br />

fois la norme) et de la Gamma GT (taux supérieur à 3 voire 4 fois la norme).<br />

Cytolyse :<br />

–Le plus important est une augmentation très significative ( valeur supérieure à 10 fois la valeur<br />

normale)des transaminases TGP et TGO (TGO n'est pas spécifique du foie).<br />

–On observe également une augmentation du fer sérique.<br />

Insuffisance hépato – cellulaire : (évolution très importante des maladies hépatiques)<br />

–Le plus important est la diminution des protéines et de l'albumine(qui est la première touchée)<br />

–la diminution du cholestérol est secondaire.<br />

Inflammation :<br />

–augmentation de la CRP (protéine caractéristique de l'inflammation).<br />

p.13 Diapo 2 : AUTRES TESTS<br />

–sérologie virale : on recheche les Ac pour avoir une idée du stade de la maladie.<br />

–L'échographie peut par exemple révéler un kyste liquidien<br />

–les examens anatomopthologiques comme la biopsie du foie sont réalisé en dernière intention.(Ils<br />

sont notammant réalisés pour les hépatites C qui nécessitent une très grande surveillance).<br />

p.14 Diapo 1 : INTERPRETATION D'UN BILAN BIOLOGIQUE<br />

–D'abord l'interprétation doit tenir compte du pré-analytique (à savoirles conditions de prélèvement<br />

et d'acheminement au laboratoire).<br />

- Le sérum est obtenu après centrifugation d'un prélèvement dans un tube sec, alors<br />

que le plasma est obtenu après centrifugation d'un prélèvement dans un tube contenant un anti –<br />

coagulant.(il faut faire attention au type d'anticoagulant qui peut interférer avec l'analyse s'il est mal<br />

choisi). 1/5

- La durée et le mode de transport sont également important, la durée va notammant<br />

beaucoup influer sur l'ammoniémie.Il faut transporter dans de la glace!<br />

–D'autre part on prend également en compte les facteurs analytiques :<br />

- l'automate quantifie l'aspect du sérum en croix : par exemple 4 croix d'hémolyse signifie<br />

que le sérum est très rouge, il faudra donc prendre en compte que les tests colorimétriques seront<br />

faussés!<br />

- quand les patients ont mangé avant le prélèvement ils auront selon leur régime plus ou<br />

moins de croix de lactescence ce qui peut également interférer avec les résultats on privilégiera<br />

donc les tests à jeûn.<br />

- l'ictère sera également signalé car il peut aussi interférer avec les résultats.<br />

- on cherchera toujours à réaliser un prélèvement sur le bras opposé par rapport à celui sur<br />

lequel on fait une perfusion(sinon le prélèvement sera dilué, ce qui sera à prendre en compte si le<br />

patient est vraiment trop difficile à piquer et si on ne peut pas prélever sur l'autre bras).<br />

- les normes de température changent selon les techniques utilisées. Ce qui peut<br />

poser problème par exemple pour les patients dialysés ou transplantés qui sont suivis à la fois à<br />

l'hôpital et dans le privé, en effet le plus souvent les analyses se font à 25°C dans le privé et à 37°C<br />

à l'hôpital.<br />

- on peut analyser les paramètres selon une méthode cinétique ou une méthode en point final<br />

c'est à dire qu'on ne prend en compte que la première et la dernière valeur obtenue.<br />

- linéarité des tests : on ne peut bien sur que comparer des tests du même type, par exemple<br />

on ne peut pas comparer un test colorimétrique et un test immunologique.<br />

- l'âge et le sexe doivent ausssi être pris en compte puisque souvent les valeurs sont<br />

légèrement plus faibles chez la femme et beaucoup de paramètres évoluent avec l'âge (par exemple<br />

les phosphatases alcalines vont augmentés chez l'enfant pendant la croissance).<br />

PATHOLOGIE :<br />

–HEMOLYSE : avant le foie<br />

–FIBROSES : dans le foie<br />

–RETENTION : après le foie<br />

p.14 Diapo 2 : APPLICATIONS CLINIQUES<br />

« CRISE DE FOIE » : voir symptômes et signes bios sur diapo.<br />

Rechercher :<br />

–la dyskinésie biliaire désigne une vésicule qui a du mal à se contracter et qui évacue donc mal les<br />

sels biliaires.<br />

–les migraines peuvent être provoquées par la dyskinésie biliaire.<br />

–Gastrites aigues : les sécrétions de l'estomac sont anormales ce qui entraîne une mauvaise<br />

digestion.<br />

–Allergie alimentaire ou toxique.<br />

–Colopathies fonctionnelles : attention avant de penser à ça il faut toujours vérifier que la biologie<br />

est normale!<br />

p.15 Diapo 1 : APPLICATIONS CLINIQUES<br />

–La bilirubine est conjuguée au niveau du foie, en cas d'hémolyse il y aura un excès de bilirubine<br />

non conjuguée. 2/5

–La bilirubine est éliminée dans les selles, si il y a un blocage dans cette élimination les elles seront<br />

décolorées et les urines seront foncées.<br />

–Pour avoir la valeur de la bilirubine non – conjuguée il faut soustraire la valeur de la bilirubine<br />

conjuguée (aussi appelée bilirubine directe) à la valeur de la bilirubine totale.<br />

–Si cette valeur de la bilirubine non conjuguée est élevée, il y a un problème situé AVANT LE<br />

FOIE.<br />

p.15 Diapo 2 : ATTEINTES HEPATIQUES MEDICAMENTEUSES<br />

Remarques :<br />

–Les transaminases et phosphatases alcalines sont légèrement élevées mais pas autant que dans une<br />

hépatite virale aigue.<br />

–Si ALAT > PAL c'est révélateur d'une cytolyse.<br />

–Si ALAT < PAL c'est révélateur d'une cholestase.<br />

–Si l'atteinte hépatique est vraiment massive, très importante, il y aur a des signes d'insuffisance<br />

hépatique, comme un taux de prothrombine diminuée de plus de 50% et par conséquent un risque<br />

d'hémorragie très élevée.<br />

p.16 Diapo 1 :<br />

Remarque : Lorsque les ALAT sont augmentées et que les PAL et BILIRUBINE sont à peu près<br />

normales (<strong>partie</strong> de droite et de gauche du schéma), c'est qu'il y a une cytolyse plus ou moins<br />

massive mais pas de cholestase. Lorsque les ALAT sont augmentées et que PAL et BILIRUBINE<br />

sont augmentées aussi c'est qu'il y a association d'une cholestase à la cytolyse.<br />

p.16 Diapo 2 :<br />

SUIVI DUNE HEPATITE A :<br />

–Il y a 2 ou 3 semaines d'incubation.<br />

–Les transaminases commencent à s'élever avant l'apparition de l'ictère, elles constituent donc le<br />

signe d'alerte au début de la maladie et permettent de connaître la réponse du foie.<br />

–L'étude des Ac permet de connaître le stade de de la maladie :<br />

- en phase aigue les IgM seront prédominantes<br />

- si la maladie est passée on trouvera des IgG<br />

p.17 Diapo 1 : pas de commentaires particuliers.<br />

p.17 Diapo 2 :<br />

Pour une Hépatite C, qui a une évolution sur le long cours, pour un suivi, et avant d'attaquer un<br />

traitement, on fait une biopsie qui permet de constater les lésions histologiques (et de détecter une<br />

éventuelle cirrhose). Cependant ces lésions peuvent être délicates à interpréter ou on peut tomber<br />

par hasard sur une zone encore normale, et d'autre part quand le foie est altérée il y a un risque<br />

important d'hémorragie.<br />

On a donc mis en place le FIBROTEST et L'ACTITEST qui sont bien moins invasifs et qui<br />

permettent d'espacer les biopsies. 3/5

-Le Fibrotest permet d'interpréter la fibrose du foie, grâce à des calculs faits à l'aide d'un logiciel à<br />

partir des valeurs de la bilirubine totale, de la GGT, de l'alpha2 – macroglobuline, de<br />

l'apolipoprotéine A1 et de l'haptoglobine.<br />

Si le score est inférieur à 0,1 il n'y a pas de fibrose, s'il est supérieur à 0,6 la probabilité de fibrose<br />

est supérieure à 90%.<br />

–L'Actitest permet de connaître la quantité de foie qui rest active ou celle qui est nécrotique ou<br />

inflammatoire. Pour ce test on utilise les même données que pour le Fibrotestt en y ajoutant la<br />

valeur de ALAT.<br />

p.18 Diapo 1 : APPLICATIONS CLINIQUES<br />

« GROS FOIE, HEPATOMEGALIE »<br />

–On peut ajouter dans les examens une échographie qui pourrait révéler une masse liquidienne,<br />

cause la plus fréquente d'hépatomégalie.<br />

p.18 Diapo 2 :<br />

« ELEVATION ISOLEE DES GGT »<br />

–Lors d'une hépatotoxicité médicamenteuse, l'élévation de GGT est modérée et se trouve dès le<br />

début de la prise médicamenteuse.<br />

–Dans 1% à 5% des cas l'élévation est physiologique mais il faut faire des contrôles tous les 6 mois<br />

pour vérifier qu'il n'y ai pas de métastase silencieuse. Si on retrouve une élévation on fait une<br />

investigation plus approfondie.<br />

p.19 Diapo 1 : pas de commentaires.<br />

p.19 Diapo 2 : APPLICATIONS CLINIQUES<br />

« ASCITE »<br />

Remarque : On peut également se faire une idée en regardant la COULEUR du liquide d'ascite :<br />

L'aspect blanc clair est normal, s'il est blanc et trouble cela peut évoquer une péritonite, s'il est jaune<br />

cela peut orienter vers une cirrhose.<br />

Bien sur la recherche des protéines et des cellules orienteront vers les différentes possibilités.<br />

p.20 : pas de commentaires particuliers.<br />

p.21 :<br />

Diapo 1 : pas de commentaires<br />

Diapo 2 : Remarques :<br />

-Si une Hémolyse se fait pendant le prélèvement ( faute humaine), on aura une augmentation de<br />

TGO et TGP ainsi qu'une très grande augmentation de LDH mais sans qu'il y ai une maladie. Il<br />

faudra don interpréter les résultats en tenant compte d'un éventuel accident.<br />

–Quand il y une maladie du foie les 2 types d'enzymes TGO et TGP vont augmenter mais<br />

contrairement à TGO, TGP est spécifique du foie, son augmentation sera beaucoup plus marquée<br />

dans le foie que dans les autres organes. 4/5

–Lors d'une pathologie musculaire on observera surtout une augmentation de TGO et de CK.<br />

CAS CLINIQUE : Un étudiant de 20 ans présente un Syndrome grippal avec une perte d'appétit,<br />

des nausées et douleurs de l'hypocondre droit, un foie douloureux et un peu tendu à la palpation; et<br />

2 jours plus tard un ictère avec des urines foncées et des selles décolorées.<br />

Bilan Bio :<br />

1re visite : bilirubine 38 μmol PAL 70 UI<br />

albumine 40 g/L GGT 60 UI<br />

ASAT 450 UI<br />

2e visite : bilirubine 230 μmol<br />

albumine 38 g/L<br />

ASAT 365 UI<br />

PAL 150 UI<br />

GGT 135 UI<br />

Commentaires :<br />

L'augmentation des transaminases montre une hépatite cependant la valeur de la 2e visite montre<br />

que la cytolyse n'a pas progressé.<br />

L'augmentation de PAL et GGT révèle une inflammation des voies biliaires, dons une cholestase<br />

hépatique.<br />

Enfin l'ictère s'explique par l'augmentation de la bilirubine à la 2e<br />

visite.<br />

5/5

Neuro Physio 5-6 VIENNE Sara<br />

Dr Du puit<br />

le 12/10/10 de 8h à 10h LALLEMAND Marie<br />

II – NEURONE AFFERENT PRIMAIRE, RACINE RACHIDIENNE<br />

POSTERIEURE, VOIES DE LA SENSIBILITE :<br />

A – NEURONE AFFERENT PRIMAIRE, RACINE RACHIDIENNE<br />

POSTERIEURE<br />

1 – Destinées de l'axone d'un neurone afférent primaire<br />

a) La racine postérieure de la moelle<br />

Schéma 30 : Les racines rachidiennes<br />

Le neurone afférent primaire constitue le contingent sensoriel des nerfs périphériques au<br />

niveau de la racine rachidienne postérieure.<br />

Pour les nerfs périphériques, les neurones afférents primaires ont leurs corps cellulaires dans<br />

les ganglions rachidiens (renflement).<br />

Ensuite les axones rejoingnent de manière segmentaire les différents étages médullaires au niveau<br />

des racines rachidiennes (surtout postérieures) et entre par la corne postérieure de la moelle.<br />

Pour les nerfs crâniens (non représenté ici), l'organisation est semblable mais différente ; les<br />

corps cellulaires des neurones afférents primaires se trouvent dans les noyaux sensitifs des nerfs<br />

crâniens et ils rejoignent ensuite le SNC par le tronc cérébral.<br />

Schéma 31 : Terminaisons d'un neurone afférent primaire<br />

Dans le cas de la fibre myélinique de gros calibre, après l'entrée par la corne postérieure de<br />

la moelle, l'axone d'un neurone afférent primaire génére :<br />

– une branche principale pour les centres supérieurs en constituant la voie des cordons<br />

postérieurs (sensibilité consciente) située dans les cornes postérieures.<br />

– des collatérales pour :<br />

l'étage médullaire dans la corne antérieure au niveau des corps cellulaires des<br />

motoneurones<br />

les étages sous médullaires au niveau d' interneurones vers d'autres voies de la<br />

sensibilité<br />

Remarque : les fibres de gros calibre remontent dans la corne postérieure tandis que les fibres de<br />

petit calibre s'arrêtent obligatoirement à l'étage médullaire.<br />

Schéma 32 : Racine postérieure de la moelle<br />

Au niveau de la corne postérieure de la moelle, on observe 2 types d'afférences :<br />

– fibres de gros calibre : I,II = afférences musculaires ou des tendons<br />

Aβ = afférences articulaires et cutanées (mécanorécepteurs)<br />

→ sensibilités proprioceptive et tactile fine 1/15<br />

– fibres de petit calibre : II, IV = afférences musculaires (nocicepteurs) transmettant la douleur

Aδ, C = afférences articulaires et cutanées (thermiques)<br />

→ sensibilités thermo-algésique et tactile grossière protopathique (rôle mal connu).<br />

Le renflement du ganglion rachidien n'est pas représenté sur cette figure (il serait à gauche ). On<br />

observe le bout central des axones des neurones afférents primaires rejoignant l'étage.<br />

– 1ère coupe réalisée à proximité du ganglion rachidien :<br />

Il y a un mélange homogène des fibres de petit et gros calibre (pas de différenciation).<br />

Les fibres de petit calibre sont les plus nombreuses.<br />

– 2ème coupe réalisée au niveau de l'anneau pial :<br />

Cet anneau correspond à un épaississement de pie mère lors de la traversée des méninges par la<br />

racine rachidienne.<br />

On note un début d'organisation des fibres : les grosses fibres se regroupent entre elles et occupent<br />

la région supéro-interne de la racine.<br />

– 3ème coupe réalisée à la jonction de la racine rachidienne avec l'étage médullaire :<br />

Il y a une bonne individualisation des fibres :<br />

les petites sont regroupées dans la région périphérique et externe<br />

les grosses fibres se situent dans la région médio-interne.<br />

Application chircurgicale :<br />

En cas de douleur chronique, on cherche à supprimer par radicotomie la douleur véhiculée par les<br />

fibres de petit calibre.<br />

Au lieu de réaliser une section complète de la racine rachidienne postérieure qui couperait toutes les<br />

fibres (petites et grosses) en supprimant toutes les sensibilités (donc pas seulement la sensibilité<br />

thermo-algésique), on pratique la radicotomie sélective visant uniquement les fibres de petit<br />

calibre.<br />

C'est à dire que l'on fait une section au niveau de la coupe 3 de la <strong>partie</strong> périphérique et externe.<br />

En effet, plus la section sera proche de la moelle, plus la différenciation sera faite donc les petites<br />

fibres seront regroupées dans une région périphérique-externe (on pourra ainsi préserver la région<br />

médio-interne, donc les grosses fibres).<br />

Cependant cette manipulation n'est pas rentable car il se produit à la périphérie un phénomène de<br />

regroupement sensitif.<br />

b) Projections médullaires des afférences périphériques<br />

Schéma 33 : Projections des afférences périphériques sur la moelle<br />

Les fibres de gros calibre vont :<br />

– dans le cordon postérieur<br />

de la moelle pour remonter l'information vers les centres<br />

supérieurs via le faisceau postérieur homolatéral aussi appelé faisceau gracile et<br />

cunéiforme ou de Goll et Burdach<br />

– dans le corne antérieure où ils arrivent directement sur les corps cellulaires de<br />

motoneurones α. Ces afférences sont de type Ia et II ,elles proviennent des faisceaux<br />

neuro-musculaires. Elles influencent directement le comportement des<br />

motoneureurones α et jouent un rôle dans le maintien de la posture. Il s'agit d'une<br />

boucle réflexe monosynaptique (la plus simple)<br />

2/15

– vers les étages supérieurs sur les interneurones influencant le fonctionnement de<br />

motoneurones α. Les réflexes moteurs seront excitateurs ou inhibiteurs.<br />

– vers l'étage médullaire pour influencer les synapses de l'étage mettant en relation les<br />

afférences des fibres de petit calibre et leurs neurones dans la moelle. Ainsi, les<br />

collatérales des grosses fibres sont capables d'influencer le transfert du message<br />

douloureux en inhibant la voie de la sensibilité thermo-algésique.<br />

Exemple : Après une piqure de guêpe, on a tendance à frotter autour du bouton pour<br />

stimuler les grosses fibres et freiner le passage de la douleur.<br />

Les fibres de petit calibre ont une distribution plurisegmentaire : elles s'arrêtent à l'étage<br />

médullaire ou aux étages sus/sous jacent (de un ou deux étages)<br />

Elles arrivent par la corne postérieure en latéral et vont :<br />

– Vers le tractus de LISSAUER (endroit le plus externe de la racine) qui est le lieu<br />

des échanges de petites fibres sur 1ou 2 étages.<br />

– Dans la corne antérieure de la moelle où elles se terminent par des interneurones<br />

influençant les motoneurones. Elles participent aux réflexes plurisegmentaires<br />

plurisynaptiques.<br />

– Dans la corne antérieure de la moelle où elles renseignent les corps cellulaires des<br />

neurones Aδ et C (les neurones des voies des sensibilités thermoalgésiques et<br />

tactiles grossières) constituant les faisceaux des voies spino-thalamiques et spinoréticulaires<br />

(leurs axones décussent à l'étage médullaire avent de remonter<br />

l'information dans les cordons antéro-latéraux controlatéraux de la moelle).<br />

2 – Fonctions de la racine rachidienne dorsale<br />

a) Expériences de section et de stimulation<br />

Schéma 34 : Expériences démontrant les fonctions de la racine rachidienne dorsale<br />

Section de la racine rachidienne postérieure avant le ganglion rachidien :<br />

Cette section coupe le neurones afférent primaire entre la fibre afférente et le corps cellulaire.<br />

Les conséquences histologiques sont une dégénerescence des axones.<br />

Les conséquences fonctionnelles se font à 2 niveaux :<br />

– au niveau des étages supérieurs : les territoires périphériques cutanés et profonds<br />

innervés ne peuvent plus remonter d'information sensitive au système nerveux central.<br />

On a une zone d'anesthésie à tous les modes (tactile, analgésique, thermique...) car les<br />

grosses et les petites fibres ont été coupées.<br />

– au niveau de chaque étage médullaire : la section des collatérales des fibres afférentes<br />

provoque une perte des réflexes segmentaires ou plurisegmentaires somatiques, à<br />

boucle courte mais aussi à boucle longue (remontant dans les centres<br />

hyprasegmentaires).<br />

De plus, à certains étages, on trouve aussi dans cette racine postérieure des afférences de<br />

viscères. Il y a donc perte de l'activité des boucles réflèxes végétatives (du SNOV).<br />

3/15

Section et ensuite stimulation du bout central (situé après le ganglion rachidien) :<br />

La <strong>partie</strong> centrale contient les axones des neurones afférents primaires toujours en rapport avec le<br />

corps cellulaire n'ayant pas dégénéré donc ils sont fonctionnels, intacts.<br />

Donc la stimulation électrique permet la re-création de potentiels d'action remontant les voies<br />

afférentes et donc la reformation :<br />

– d'activités motrices réflexes végétatives et somatiques.<br />

– de sensations dans le territoire cutané anesthésié, différentes en fonction du stimulus:<br />

-stimulus supraliminaire uniquement pour les grosses fibres :<br />

Apparition de sensations bizarres c'est à dire mal définies ou non mises en<br />

forme par le récepteur sensoriel et ressenties dans un territoire qui<br />

normalement n'est plus innervé (mais le cerveau croit qu'il existe toujours).<br />

-stimulus supraliminaire pour les grosses et petites fibres de la douleur :<br />

Apparition d'une douleur non mise en forme, mal cataloguée<br />

Application : douleur de membre fantôme<br />

L'amputation d'un membre inférieur signifie aussi la section de tous les nerfs du membre, de toutes<br />

les racines lombo-sacrées du tronc nerveux. De plus, cette section du membre provoque l'apparition<br />

de névromes (cicatrices à l'endroit où les fibres nerveuses sont sectionnées).<br />

Comme le membre n'existe plus, le territoire cutané n'existe plus. Cependant, la personne éprouve<br />

toujours des sensations dans le territoire cutané et musculo-articululaire de sa jambe ou son orteil<br />

par exemple.<br />

Ceci est due à la stimulation mécanique provoquée par le manchon de la prothèse au contact du<br />

moignon qui active, comme dans l'expérience, les fibres sensitives.<br />

De plus ces fibres sensitives cicatrisées sont plus sensibles à cause de la présence des névromes au<br />

bout.<br />

Des traitements sont alors nécessaires pour réduire la douleur fantôme.<br />

Section de la racine rachidienne postérieure au delà du ganglion rachidien puis stimulation<br />

du bout périphérique<br />

Les conséquences histologiques sont une dégénerescence des fibres du 2ème neurone tandis que les<br />

fibres afférentes du neurone afférent primaire sont conservées (contrairement aux expériences 1 et2)<br />

Les conséquences fonctionnelles de la stimulation sont :<br />

– une absence de re-création de sensation et d'activité réflexe.<br />

– l'apparion au niveau cutané de vasodilatation antidromique:<br />

C'est une réaction capillaire avec vasodilatation et rougeur locales.<br />

Le sujet n'éprouve rien (pas de douleur) à cause de la section et cette vasodilatation n'a pas été créée<br />

par un arc réflexe végétatif car les boucles ont été interrompues.<br />

En fait, la coupure crée un potentiel d'action regagnant la <strong>partie</strong> centrale (sans effet) et périphérique<br />

où elle crée une dépolarisation de l'axone. Dans les terminaisons axonales classiques (différentes<br />

des terminaisons avec récepteurs sensitifs), la dépolarisation qui remonte à contresens déclenche<br />

l'exocytose de vésicules de neuromédiateurs. La libération de ces substances vasoactives<br />

(bradykinine, kalikréine, histamine...) dans le sang circulant provoque une réaction inflammatoire<br />

locale.<br />

4/15

) Les dermatomes<br />

Schémas 35 : Détermination d'un dermatome. Méthode de l'innervation résiduelle.<br />

Ces expériences permettent de définir un dermatome : région de peau périphérique couverte par<br />

toutes les terminaison axonales des neurones d'une racine rachidienne. On pourrait appeler ça un<br />

« champ récepteur de racine »<br />

On peut penser que si l'on sectionne une racine un crée donc l'anesthésie d'une région entière<br />

correspondante à cette racine. Cependant ce n'est pas le cas, si chez l'Homme on fait cette<br />

expérience, on obtient l'anesthésie d'une toute petite zone de quelques cm², en tout cas très<br />

inférieure à la réelle zone innervée par cette racine.<br />

En effet, il y a un recouvrement des dermatomes à la périphérie comme montré sur le schéma.<br />

Pour connaître excatement l'emplacement d'un dermatome x innervé par la racine x, il faudrait<br />

sectionner les 3 racines supérieures et les 3 racines inférieures à cette racine x, tout en conservant la<br />

racine x. On obtiendra deux zones d'insensibilité séparées par une zone où la sensibilitée est<br />

conservée : ce sera le dermatome x.<br />

Ce système est un avantage car il permet une suppléance, mais il a un inconvénient : il peut faire<br />

passer inaperçue une lésion...<br />

Schémas 36 : Distribution des dermatomes.<br />

Ce système a donc permis de définir des régions cutanés innervées préférentiellement par une<br />

racine. On observe alors un empilement des dermatomes les uns sur les autres : c'est une<br />

organisation métamérique (sous forme d'étages empilés).<br />

Il faut essayer de connaître à peu près ce schémas mais le plus important à retenir est :<br />

- La face est innervée par le nerf cranien V<br />

- Épaule : C3<br />

- Mamelon : T4<br />

- Pli de l'aine : L1<br />

- Marge annale : première racine coccygienne.<br />

Intêret : si un patient se présente avec une douleur descendant le long de la fesse jusqu'au petit<br />

orteil c'est surement dû à un problème de la racine S1 (+/-S2). On va donc faire un radiographie<br />

centrée sur la charnière lombo-sacrée pour voir s'il s'agit d'un conflit, d'une compression, ou d'une<br />

hernie discale. C'est ce que l'on appelle une sciatique. (cela permet donc de localiser les clihés pour<br />

en faire le moins possible)<br />

Schémas 37<br />

c) Vasodilatation antidromique et « réflèxe » d'axone<br />

Toujours lors de ces expériences, lorsque l'on a sectionné la racine postérieure et que l'on stimule<br />

la zone de peau innervée par cette racine, on observe une vasodilatation cutané. Quand les<br />

premiers physiologistes ont travaillé sur la chose, il ont appellé cela un « réflèxe » d'axone, mais ce<br />

n'est pas un réflèxe!!<br />

Lors de la stimulation, on crée localement une réaction inflammatoire car on dépolarise les<br />

fibres antidromiques et on fait sécréter des substances vaso-actives par les vraies terminaisons<br />

axonales. Il n'y a pas de douleur car la section empèche les fibres afférentes de remonter.<br />

5/15

Chez un patient avec une section de ces racines rachidiennes postérieures, un stimulus plutôt nocif<br />

de la peau créera une réaction inflammatoire afin de faire face à cette agression sans même qu'il la<br />

ressente.<br />

Ce phénomène passe donc par les fibres afférentes sans toutefois être un réflèxe :<br />

Le stimulus nocif des terminaisons nerveuses libres ou en relation avec un récepteur les dépolarise.<br />

Il y a : - une conduction orthodromique, qui n'abouti à rien lorsque la racine est sectionnée<br />

- une conduction antidromique qui déclenche la sécrétion de neuromédiateurs. C'est donc<br />

une réaction axonale entre un axone sensoriel et un axone sécréteur.<br />

Ces collatérales ne peuvent sécréter que lorsqu'il y a activation de cellules voisines : ce sont plutôt<br />

des fibres nociceptives et des fibres C qui en sont capable.<br />

On appelle cela le « phénomène local d'axone »<br />

B – VOIES DE LA SENSIBILITE<br />

1- Voies de la sensibilité consciente (somesthésie) : voie des cordons<br />

posterieurs et voie néo-spino-thalamique, le phénomène d'inhibition latérale<br />

environnante.<br />

Le transfert des sensations se fait grâce aux voies de la sensibilité consciente qui remontent<br />

l'information de la périphérie jusqu'au cortex cérébral somesthésique pour qu'elles soient décodées :<br />

l'information passe de la sensation à la perception.<br />

Schémas 38 : Les voies de la somesthésie<br />

La somesthésie, c'est à dire la sensibilité consciente, est constituée de deux voies parallèles spinothalamiques<br />

qui différent selon le type de fibres afférentes (du 1er neurone):<br />

– les grosses fibres : Aβ ( I et II) voie des cordons postérieurs<br />

– les petites fibres : Aδ et C (III et IV) voie des cordons antéro-latéraux<br />

a) Voie des cordons postérieurs = voie lemniscale<br />

Dite ruban de REIL car dans la <strong>partie</strong> centrale du tronc cérébral , les fibres qui remontent sont rassemblées<br />

comme un ruban.<br />

Cette voie renseigne sur les sensibilités proprioceptive et tactile fine.<br />

Elle emprunte des fibres de gros calibre : Aβ (I et II)<br />

1er neurone :<br />

Le corps cellulaire de ces fibres est dans le ganglion rachidien.<br />

L'axone va gagner le cordon postérieur de la moelle épinière formant le faisceau gracile et<br />

cunéiforme (de Goll et Burdach).<br />

Il va aller jusqu'au bulbe rachidien (=moelle allongée) homolatéral (pas de décussation).<br />

A cet endroit, il se projette sur un noyau (les noyaux sont des ensembles de neurones) : cette<br />

première synapse se trouve donc dans les noyaux gracile et cunéiforme (= de Goll et Burdach)<br />

homolatéraux.<br />

6/15

2ème neurone :<br />

Ce deuxième neurone décusse à l'étage bulbaire.<br />

Il va ensuite occuper une position médiane pour remonter jusqu'à la <strong>partie</strong> latérale du thalamus<br />

(contro-latéral puisqu'il y a eu décussation) et plus précisément jusqu'à la <strong>partie</strong> ventro-postérieure<br />

latérale (VPL) qui est le thalamus spécifique.<br />

Le thalamus est dit spécifique car on y retrouve point par point l'organisation sensorielle de la peau<br />

de l'hémi-corps opposé, c'est la somatotopie.<br />

3ème neurone :<br />

La deuxième synapse se situe donc dans le noyaux VPL.<br />

L'axone du troisième neurone se projette ensuite sur le cortex somesthésique (gyrus post central)<br />

pour que l'information soit décodée. Dans ce gyrus il existe aussi une somatotopie de l'hemi-corps<br />

opposé.<br />

La représentation somatotopique est fonction de la sensibilité :<br />

Plus une zone est riche en terminaisons axonales et récepteurs sensoriels, c'est à dire plus elle est<br />

sensible et discriminative, et mieux l'information véhiculée sera prise en charge et représentée au<br />

niveau de la somatotopie du thalamus spécifique et du cortex somesthésique.<br />

Par exemple, pour palper quelque chose, on fera ça avec la pulpe des doigts, pas avec les fesses<br />

(quoique..), car celle ci est largement représentée (région la plus discrimative du corps).<br />

Cette voie est donc simple : 3 neurones myéliniques de gros calibre, 2 synapses. Elle est ainsi rapide<br />

: l'information mettra une dizaine de ms pour faire le trajet.<br />

b) voie des cordons antéro-latéraux = voie néo-spino-thalamique<br />

Cette voie renseigne sur les sensibilités tactile grossière et thermoalgésique.<br />

Elle emprunte des fibres de calibre plus petit que la précédente : Aδ et C ( III et IV).<br />

1er neurone :<br />

Le corps cellulaire de ces fibres est également dans le ganglion rachidien. L'axone va dans la corne<br />

postérieure de son étage médullaire et se projette dans cet étage sur un deuxième neurone.<br />

2ème neurone :<br />

Le deuxième neurone décusse directement dans l'étage médullaire et se situe dans la <strong>partie</strong> antéro<br />

latérale opposée. Il longe la moelle épinière et le tronc cérébral jusqu'au thalamus spécifique<br />

contro latéral, toujours au niveau du VPL, où il se projette sur le troisième neurone.<br />

3ème neurone :<br />

Dans le noyaux VPL, se trouve le corps cellulaire du troisième neurone dont l'axone se projette sur<br />

le cortex somesthéqiue.<br />

Il véhicule point par point l'information de l'hémicorps opposé = somatotopie.<br />

Cette voie est également simple, constituée à peu près comme la précédente : 3 neurones<br />

myéliniques, 2 synapses. 7/15

La seule différence avec la voie précédente est la vitesse de conduction : l'information est véhiculée<br />

un peu moins vite car ce sont des fibres fines à l'origine, véhiculant l'information moins vite que les<br />

fibres de gros calibre.<br />

Ces 2 voies sont donc voisines d'un point de vue phylogénétique; la voie néo-spino-thalamique est<br />

plus récente et spécifique de l'espèce humaine (suite à l'évolution).<br />

Schémas 39 : Les voies de la sensibilité consciente<br />

Sur ce schéma on voit le récapitulatif des deux voies. Cependant, on peut y distinguer deux<br />

faisceau pour la voie des cordons antéro-latéraux :<br />

- Un faisceau spino thalamique antérieur : Les deuxièmes neurones sont dans la <strong>partie</strong> plus<br />

antérieure du cordon antéro latéral. Ils sont en relation avec des récepteurs de la sensibilité<br />

grossière (information véhiculée de type pression).<br />

- Un faisceau spino thalamique latéral : Les deuxièmes neurones sont dans la <strong>partie</strong> plus<br />

latérale du cordon antéro latéral. Ils sont en relation avec des récepteurs de la thermoalgésie ou<br />

nocicepteurs (information véhiculée de type température-douleur).<br />

→ Ainsi, si un patient se présente avec une douleur chronique, on peut penser dans certaines<br />

conditions à sectionner les deuxièmes neurones des faisceaux spino-thalamiques véhiculant la<br />

douleur, donc dans la <strong>partie</strong> la plus latérale de la voie des cordons antéro-latéraux, en gardant intact<br />

la <strong>partie</strong> antérieure pour préserver la sensibilité grossière.<br />

Ceci s'appelle une cordotomie. Dans ce cas, il ne faudra pas oublier le phénomène de décussation :<br />

on sectionne alors le cordon antéro latéral du côté opposé à la douleur.<br />

Il existe deux maladies qui touchent électivement l'une ou l'autre voie :<br />

→Evolution de la syphilis non traitée: Syphilis terciaire, aussi appelée tabès,<br />

entraine la<br />

dégénérescence de la voie des cordons postérieurs spécifiquement.<br />

On observe une atrophie des cordons postérieurs de toute la moelle. Ceci se traduit cliniquement par<br />

des troubles de la sensibilité tactile fine et proprioceptive des membres inférieurs : absence de<br />

retour sensitif au niveau des pieds donc perte de la sensation de peser et perte de la notion de<br />

position.<br />

Les patients atteints de cette maladie (qui est très rare de nos jours) ont une marche<br />

caractéristique : ils regardent leurs pieds en permanence pour savoir où ils les posent, et tapent fort<br />

le sol avec pour essayer d'augmenter la sensibilité tactile.<br />

→La syringomyélie est une maladie de la moelle épinière touchant le canal épendyme.<br />

L'épendyme correspond normalement à un trou virtuel situé au centre de la moelle, se formant lors<br />

de la soudure des crêtes neurales.<br />

Or, ici le canal épendyme ne se ressoude pas bien pendant la vie foetale et la jonction des crêtes<br />

neurales est imparfaite ce qui crée une accumulation de liquide céphallo-rachidien sous forme de<br />

poches liquidiennes.<br />

Surtout au niveau cervical, mais parfois au niveau lombaire, ces poches peuvent devenir assez<br />

volumineuses et comprimer le deuxième neurone de la voie thermo-algésique car c'est cet axone qui<br />

passe le plus près du canal central (cf schémas).<br />

Signes cliniques : il y a disparition de la sensibilité thermo-algésique alors que les sensibilités<br />

tactiles et proprioceptive sont maintenues : on parle de dissociation thermo-algésique : le patient<br />

ne ressent plus le chaud et froid, ni la douleur (souvent du membre supérieur). On pourrai croire que<br />

ceci est avantageux (perte de la douleur) cependant, cette perte du signal alerte-douleur fait que ces<br />

patient se font souvent de graves brûlures. On peut ponctionner cette poche. 8/15

schémas 40<br />

c) Phénomène d'inhibition latérale environnante au niveau des voies de la somesthésie<br />

Il existe une particularité au niveau de la synapse entre le premier et le deuxième neurone.<br />

Au niveau de cette synapse, il a 2 types de jonction :<br />

- Directe entre 1er neurone afférent et 2ème neurone: activatrice<br />

- Indirecte entre interneurone et 2ème neurone : inhibitrice<br />

Les interneurones sont activés par les fibres collatérales des 1er neurones voisins et font une<br />

sommation des influx activateurs. Ils transmettent ensuite un influx inhibiteur proportionnel.<br />

L'intéret de ce dispositif est une amplification des différences de sensation (par exemple quand<br />

lorsque les yeux fermés on pose la main à moitié sur une table, à moitié sur une feuille posée sur<br />

cette table et que l'on sent la différence d'épaisseur.) Cela s'appelle l'effet de bord.<br />

Explications :<br />

main sur la table seule (innervée par les deux 1ers neurones) :<br />

-Au niveau de la synapse directe activatrice, le contact avec le bureau génère des flux d'afférences<br />

1aires de 20 potentiels d'action par seconde (PA/s) sur le deuxième neurone.<br />

- Au niveau de la synapse indirecte inhibitrice, l'interneurone entre les neurones 1 et 2 reçoit des<br />

collatérales 2 activations identiques de 20 PA/s. Il génère alors un flux inhibiteur de -5 PA/s.<br />

→ Le 2ème neurone reçoit donc 1 activation directe de 20 PA/s et 2 inhibitions indirectes<br />

de -5 PA/s (provenant des 2 interneurones identiques situés avant et après).Il génère donc lui<br />

même un influx de 10 PA/s.<br />

main sur la feuille seule (innervée par les deux derniers neurones) :<br />

-Au niveau de la synapse directe activatrice, le contact avec la feuille (plus épaisse que le bureau)<br />

génère plus d'afférences 1aires : 60 PA/s.<br />

- Au niveau de la synapse indirecte inhibitrice, l'interneurone entre les neurones 5 et 6 reçoit des<br />

collatérales 2 activations identiques de 60 PA/s.Il génère alors un influx inhibiteur de -20 PA/s.<br />

→ Le 2ème neurone reçoit donc 1 activation directe de 60 PA/s et 2 inhibitions indirectes<br />

de -2O PA/s et génère un influx activateur de 20 PA/s.<br />

➔ Le cerveau est déjà informé qu'au niveau de ma main, il y a 2 hauteurs différentes<br />

(car il reçoit 2 afférences différentes : 10 PA/s < 20 PA/s).<br />

territoire sur le bord de la feuille (innervé par les neurones du milieu) :<br />

- Comme il s'agit de la zone de jonction entre les deux hauteurs différentes, les fibres collatérales<br />

adjacentes des neurones du milieutransmettent les 2 activations différentes (20 ou 60 PA/s) aux<br />

interneurones.<br />

- Ainsi les 2ème neurones ont eux aussi une différence d'influx selon leur localisation: 5PA/s avant<br />

le bord ou 30PA/s après le bord.<br />

9/15

➔ Grâce aux interneurones, il y a une amplification des effets de bord permettant une<br />

sensation précise.<br />

Ce système magique permet une analyse beaucoup plus précise avec amplification des effets de<br />

bord. Ceci est vrai pour la sensibilité tactile fine mais aussi sur la thermo-algésie. C'est un<br />

phénomène essentiel de la sensibilité épicritique.<br />

2- Voies de la sensibilité inconsciente : voie spino-réticulaire et voie spinoréticulo-thalamique.<br />

Schéma 41 : Faisceaux spinoréticulaire et spino-réticulothalamique<br />

Les voies ascendantes naissent de fibres Aδ et C (III et IV) qui s'arrêtent toujours à l'étage<br />

médullaire correspondant. Première synapse dans la corne postérieure de la moelle. Les axones des<br />

deuxièmes neurones occupent une région très latérale dans la moelle épinière et remontent jusqu'au<br />

tronc cérébral.<br />

La 2ème synapse a lieu dans les noyaux de la formation réticulée à 2 étages possibles :<br />

- Ils peuvent s'arréter directement dans le bulbe sur les noyaux de la formation réticulée qui a une<br />

fonction dans l'éveil cortical global (lorsqu'elle est activée, la personne est attentive et réactive).<br />

C'est la voie spino-réticulaire.<br />

- Ils peuvent aussi aller plus haut sur la formation réticulée, mais cette fois ci dans la protubérance.<br />

Là, ils se projettent sur un troisième neurone qui lui ira dans le thalamus NON spécifique, c'est à<br />

dire les noyaux intralaminaires et médiaux (plus internes et médians que ceux du thalamus<br />

spécifiques). Ces noyaux sont en fait le prolongement de la formation réticulée au niveau du<br />

thalamus.<br />

A partir de ces noyaux, les axones sont très dispersés et se projetttent quasiment à la totalité du<br />

cortex de l'hémisphère controlatéral en question. Donc on a une activation de quasiment tous les<br />

circuits neuronaux et en particulier du cortex associatif donc une activation globale du cerveau.<br />

C'est la voie spino-réticulo-thalamique.<br />

● Ces voies remontent aussi au cerveau les informations venant de la périphérie. Cependant<br />

ces informations ne seront pas traitées comme informations sensorielles et décodées par le cortex<br />

spécifique mais traitées comme éléments d'activation globaux du cerveau par le cortex associatif.<br />

● Cette stimulation globale active le plus possible le cerveau de manière NON spécifique<br />

(ne participe pas au décodage de l'information).<br />

● Cette voie permet une action rapide et efficace lors de l'arrivée du stimulus.<br />

● Application lors de la présence d'un stimulus nocif :<br />

la sensiblité consciente avec les faisceaux spino-thalamiques (cordons antérolatéraux)<br />

permettent une activation spécifique et le décodage de la douleur.<br />

la sensibilité inconsciente avec les faisceaux spino-réticulaire et spino-réticulothalamique<br />

permettent une activation complémentaire NON spécifique de tous<br />

les circuits neuronaux en même temps.<br />

10/15

Ce qui permet de ressentir la douleur mais aussi en parallèle de réagir rapidement par une prise de<br />

décision ( fuite/lutte).<br />

Ces deux voies ont donc comme but d'activer le plus possible le cerveau afin de pouvoir répondre<br />

de manière encore plus adéquate à un stimulus nocif. Par exemple, lors d'une situation stressante,<br />

par exemple vous êtes en plein pôle nord et d'un coup un ours polaire vous croque le doigt (...), la<br />

voie spécifique des cordons antéro-latéraux décodera la douleur et vous donnera le signal alerte<br />

douleur et la voie non spécifique activera tous les circuits neuronaux, ce qui augmentera la vigilance<br />

et vous permettra d'agir plus vite et efficacement (enlever la main et courir loin, très loin en<br />

l'occurence).<br />

3- Voies spino-cérébelleuses<br />

Schémas 42 : faisceaux spino-cérebelleux<br />

Les fibres afférentes de gros calibre Aβ (I et II) en relation avec les récepteurs musculo-articulaires<br />

véhiculent des informations concernant :<br />

– la position du corps dans l'espace<br />

– la position des segments corporels les uns par rapport aux autres<br />

La première synapse se fait dans les cornes postérieures de la moelle.<br />

L'axone du deuxième neurone remonte par les cordons latéraux de la moelle jusqu'au<br />

cervelet homolatéral où il pénètre par les pédoncules cérebelleux (pas de décussation).<br />

Il existe deux faisceaux spino-cérébelleux, un ventral, un dorsal, qui ont la même fonction : ils<br />

renseignent en temps réel sur l'acte moteur dans l'hémi-corps correspondant en faisant remonter les<br />

informations sensorielles notamment proprioceptives (position) jusqu'au cervelet homolatéral (et<br />

non jusqu'au cortex cérébral!!).<br />

Ainsi, le cervelet reçoit en temps réel deux types d'information:<br />

- sur l'acte moteur tel qu'il a été programmé par le cortex moteur cérébral controlatéral<br />

- sur l'acte moteur tel qu'il a été produit et sur la position des segments corporels de l'hémicorps<br />

correspondant par ces collatérales de gros calibre.<br />

De cette manière, le cervelet peut comparer. C'est un véritable coordinateur précis de l'acte moteur.<br />

S'il détecte un signal d'erreur entre les deux informations reçues, il est capable, par le biais de voies<br />

descendantes, de corriger le jeu des muscles agonistes/antagonistes. Il ajuste finement en<br />

répartissant le tonus nécessaire à la réalisation de l'acte moteur.<br />

Le principal signe du syndrome cérébelleux est donc une incoordination motrice retrouvée dans<br />

2 cas :<br />

- L'intoxication aigüe alcoolique.<br />

- L'infarctus cérebelleux nécessitant une prise en charge d'urgence et une exploration (hématome<br />

bas situé).<br />

➔ Tout syndrôme ébrieux n'équivaut pas à une intoxication alcoolique.Attention aux jugements<br />

hâtifs et aux erreurs de diagnostic qui auront de lourdes conséquences ici.<br />

11/15

III – THALAMUS SENSORIEL, CORTEX CEREBRAL<br />

SENSORIEL, DOULEUR :<br />

A – THALAMUS SENSORIEL<br />

1- Thalamus : situation, structure<br />

Schéma 43 : Thalamus : situation.<br />

C'est une structure complexe multinucléée avec de nombreuses fonctions.<br />

C'est un noyau gris en postion basse dans l'hémisphère cérébral, près du 3ème ventricule et sous les<br />

ventricules latéraux.<br />

C'est un véritable relai des voies des sensiblités :<br />

– spécifiques : noyaux ventro-postéro-latéraux (sensibilié consciente : voie lemniscale et<br />

néo-spinothalamiques)<br />

– non spécifiques : noyaux intralaminaires et médians ( sensibilité inconsciente : faisceaux<br />

spino-réticulo-thalamiques)<br />

Le thalamus se projette sur :<br />

– le cortex somesthésique par le biais des neurones du thalamus spécifique.<br />

– le cortex associatif (cortex préfrontal et limbique ++) par le biais des neurones du<br />

thalamus non spécifique, activateurs globaux.<br />

Il a pour autre fonction d'assurer le relai des voies sensorielles et des noyaux moteurs.<br />

Schéma 44 : Thalamus droit : structure<br />

● Thalamus spécifique (vu sur la coupe frontale)<br />

- Correspond aux neurones du groupe ventro-postéro-latéral (VPL)<br />

- C'est le relai des voies de la sensibilité consciente : reçoit les informations concernant la<br />

sensibilité consciente de tout l'hémicorps controlatéral par la voie des cordons postérieurs.<br />

- Il y a une somatotopie et les régions les plus représentées sont les plus épicritiques et sensibles et<br />

celles ayant le plus de récepteurs.<br />

- Projections sur le cortex cérébral somesthésique (homolatéral par rapport au thalamus<br />

spécifique, controlatéral par rapport à l'origine de la sensation)<br />

- Rôle de tri de l'information sensorielle en fonction du:<br />

– codage des modalités sensorielles : information de type nociceptive, tactile, thermique<br />

– intensité<br />

– localisation (somatotopie)<br />

– surface<br />

– durée des stimulus mis en jeu<br />

Sa participation est donc reconnue dans l'élaboration de sensations : décodage et mise en forme.<br />

● Thalamus non spécifique (vu sur la coupe transversale)<br />

- Correspond aux neurones des noyaux médians, intralaminaires (plus profonds que le groupe<br />

VPL).<br />

- C'est le dernier relai de la voie sensibilité inconsciente ou voie (paléo car plus ancienne) spinoréticulothalamique.<br />

12/15

- Ses noyaux recoivent des fibres provenant des formations réticulées bulbaires et<br />

mésencéphalliques++ (=protubérantielles)<br />

- Projections sur tout le cortex cérébral y compris frontal et limbique.<br />

- Rôle d'éveil cortical global permettant une réaction rapide.<br />

Il est donc impliqué dans l'élaboration du niveau émotionnel de l'information (cortex limbique)<br />

et de stratégies motrices de défense ou d'attaque (en fonction du vécu antérieur).<br />

2 – Fonctions<br />

Il y a d'autres noyaux impliqués dans :<br />

– Les fonctions motrices (noyaux au niveau de la base) : initiation du mouvement,<br />

élaboration, tonus.<br />

– Les fonctions végétatives.<br />

– Le comportement affectif et psychique.<br />

Lésion thalamique<br />

Dans une atteinte thalamique, il existe des syndromes<br />

– en moins : perte de la sensibilité, zone anesthésiée dans l'hémi corps opposé<br />

– en plus : hyperalgésie au niveau de la zone anesthésiée<br />

Ces douleurs très importantes d'origine thalamique sont difficiles à réduire, réguler.<br />

Elles sont présentes dans les syndromes cérébraux avec compression thalamique.<br />

B- CORTEX CEREBRAL SENSORIEL<br />

Le dernier niveau de traitement de l'information spécifique est le cortex cérébral somesthésique.<br />

1 – cyto-architectomie du cortex cérébral<br />

Schéma 45 :<br />

● Constitution<br />

L'écorce cérébrale comprend 5 couches de cellules.<br />

La plupart sont des cellules étoilées :<br />

– petits neurones<br />

– situés dans les <strong>partie</strong>s les plus superficielles du cortex (couche I à IV)<br />

– qui constituents des circuits<br />

– certains neurones sont activateurs, d'autres inhibiteurs<br />

– en fonction de l'activité des circuits, elles activent/inhibent les grosses cellules<br />

pyramidales<br />

Les cellules pyramidales :<br />

– plus grosses<br />

– situées dans la <strong>partie</strong> plus profonde du cortex ( couche V)<br />

– les axones des cellules pyramidales constituent la seule voie de sortie du cortex cérébral<br />

Leurs projections se font :<br />

– localement sur les régions corticales voisines, on parle de zones corticales associatives<br />

– plus bas dans le cerveau : sur les formations sous corticales (comme le thalamus)<br />

sur des zones du Tronc cérébral<br />

+ ou – directement sur les corps cellulaire de motoneurones<br />

aux différents étages médullaires<br />

Le plus important est le faisceau pyramidal qui est une projection directe des axones des cellules<br />

pyramidales sur les motoneurones. 13/15

● Circuits neuronaux des cellules étoilées = moteur du cortex<br />

Les cellules étoilées reçoivent des informations:<br />

– localement : par les axones des cellules pyramidales de voisinage (venant du<br />

fonctionnement de circuits neuronaux)<br />

– à distance par des axones montant provenant du thalamus spécifique et non spécifique :<br />

ce sont des faisceaux ascendant activateurs dont le principal est le faisceau thalamo<br />

cortical du thalamus spécifique.<br />

Ainsi, le cortex somesthésique permet le décodage de l'information sensorielle spécifique.<br />

2 – Aires corticales<br />

● Dénomination anatomique<br />

Schéma 46 : aires corticales et lobes cérébraux<br />

Les anatomistes utilisent une dénomination internationale récente : gyrus pré-centrel, post-central...<br />

Une ancienne dénomination correspond par exemple au PA = Pariétal ascendant pour le gyrus postcentral.<br />

● Dénomination physiologique fonctionelle<br />

Schéma 47 : Aires de Brodmann<br />

Cette dénomination fonctionnelle associe à chaque zone une fonction précise.<br />

Exemple : cortex somesthésique = codage de l'information<br />

Pour les physiologistes appartenant à ce courant localisationiste, la destruction d'une zone<br />

équivalait forcément à la perte d'une fonction particulière, avec des séquelles irréversibles.<br />

C'est comme cela que pour Brodmann, chaque numéro relève d'une fonction particulière.<br />

Exemple : aire 17 = aire visuelle primaire (car perte de la vision en cas de perte de cette zone)<br />

En réalité, certes dans certaines zones, les fonctions altérées sont irrécupérables, mais dans<br />

d'autres zones, la fonction perdue peut être récupérée par rééducation (compensation par travail<br />

d'autres circuits neuronaux adjacents).<br />

● Tout le cortex cérébral participe à des actions particulières;<br />

On peut le diviser en 3 zones :<br />

– LES AIRES SPÉCIFIQUES<br />

Servent au traitement des informations spécifiques<br />

Zones franchement spécifiques : une lésion implique une perte de fonction importante<br />

Correspondent aux aires corticales recevant directement les projections des voies spécifiques<br />

(somesthésiques, visuelles, auditives) qui sous-tendent précisément une fonction.<br />

C'est le cortex spécifique ou cérébral primaire qui constitue 25 % du cortex cérébral.<br />

exemple de l'aire visuelle primaire : elle reçoit les informations visuelles de type couleur,<br />

forme.. c'est à dire les images visuelles primaires.<br />

– LES AIRES ASSOCIATIVES PLUS OU MOINS SPÉCIFIQUES<br />

se situent autour des zones spécifiques<br />

zones moins spécifiques mais quand même spécialisées dans l'information<br />

servent au traitement complexe de l'information 14/15<br />

exemple de l'aire visuelle associativie dans la région occipitale postérieure : elle reçoit et

intègre les différentes modalités de l'information visuelle (couleur, forme, plans..). On a<br />

besoin de cette zone associative de voisinage pour faire la synthèse des modalités , pour<br />

regrouper les informations et transformer les images visuelles primaires en une image<br />

visuelle associative du moment.<br />

De même les cortex associatifs somesthésique, auditif, olfactif délivrent les images<br />

associatives du moment.<br />

Représentent aussi 25% du cortex cérébral<br />

– LES AIRES CORTICALES ASSOCIATIVES PROPREMENT DITES<br />

Représente 50 % du cortex cérébral donc c'est la <strong>partie</strong> la plus importante<br />

3 zones :<br />

- carrefour pariéto-temporo-occipital<br />

A partir de toutes les images mono-sensorielles élémentaires du moment (données spécifiques: vue,<br />

odorat, ouïe...), le carrefour permet une mise en commun pour créer une image sensorielle<br />

complexe du moment.<br />

Ces images permettent d'analyser la situation.<br />

C'est la première aire associative vraie.<br />

Si l'on a une lésion, on peut compenser et récupérer par rééducation et apprentissage.<br />

- zone préfrontale<br />

Au niveau du cortex préfrontral, il y a élaboration d'une stratégie, d'un projet de réponse motrice en<br />

fonction du vécu immédiat.<br />

Il y a recherche d'un programme moteur dans les circuits neuronaux ; utilisation adéquate des<br />

séquences motrices pré-enregistrées.<br />

Puis, la projection dans les aires motrices spécifiques permet d'élaborer la réponse, d'exécuter le<br />

mouvement.<br />

- zone limbique<br />

L'élaboration des actes se fait via le cortex limbique qui comprend la dimension émotionnelle des<br />

actes (balance entre avantages/inconvénients).<br />

15/15