rapport de Maëlle Le Berre - AD Isère Drac Romanche

rapport de Maëlle Le Berre - AD Isère Drac Romanche

rapport de Maëlle Le Berre - AD Isère Drac Romanche

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

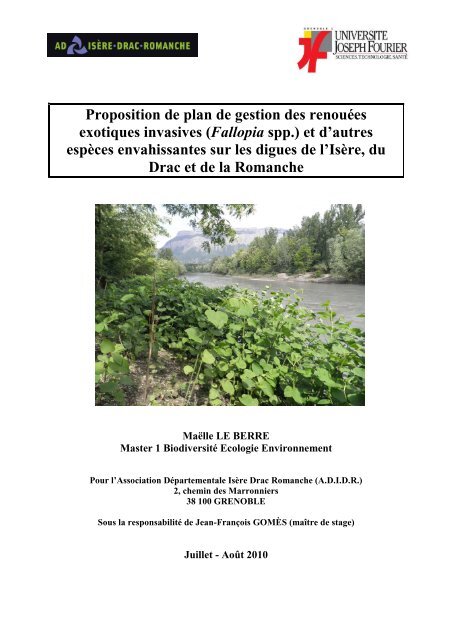

Proposition <strong>de</strong> plan <strong>de</strong> gestion <strong>de</strong>s renouées<br />

exotiques invasives (Fallopia spp.) et d’autres<br />

espèces envahissantes sur les digues <strong>de</strong> l’<strong>Isère</strong>, du<br />

<strong>Drac</strong> et <strong>de</strong> la <strong>Romanche</strong><br />

<strong>Maëlle</strong> LE BERRE<br />

Master 1 Biodiversité Ecologie Environnement<br />

Pour l’Association Départementale <strong>Isère</strong> <strong>Drac</strong> <strong>Romanche</strong> (A.D.I.D.R.)<br />

2, chemin <strong>de</strong>s Marronniers<br />

38 100 GRENOBLE<br />

Sous la responsabilité <strong>de</strong> Jean-François GOMÈS (maître <strong>de</strong> stage)<br />

Juillet - Août 2010

Sommaire<br />

1. Introduction…………………………………………………………………………….p2<br />

1.1. Espèces invasives <strong>de</strong>s digues <strong>de</strong> l’<strong>Isère</strong>, du <strong>Drac</strong> et <strong>de</strong> la <strong>Romanche</strong>.p2<br />

1.2. Intérêts d’une gestion <strong>de</strong> ces invasives………………………………...…p2<br />

2. <strong>Le</strong>s renouées exotiques invasives (Fallopia spp.)………………………...……p3<br />

2.1. Historique et classification………………………………………………….p3<br />

2.2. Données biologiques et écologiques…………………………………...…p4<br />

2.3. Succès <strong>de</strong>s renouées exotiques…………………………………………….p4<br />

2.4. Impacts <strong>de</strong>s renouées exotiques…………………………………………....p5<br />

3. L’expérimentation mise en place………………………………………………….p5<br />

3.1. Terrain d’étu<strong>de</strong> : les digues <strong>de</strong> l’<strong>Isère</strong> en amont <strong>de</strong> Grenoble………...p5<br />

3.2. Choix <strong>de</strong>s techniques <strong>de</strong> lutte………………………………………………p6<br />

3.3. Protocole expérimental……………………………………………………...p7<br />

4. Résultats après 3 années…………………………………………………………….p9<br />

4.1. Prévention……………………………………………………………………...p9<br />

4.2. Lutte mécanique………………………………………………………………p9<br />

4.3. Restauration…………………………………………………………………...p9<br />

5. Proposition <strong>de</strong> plan <strong>de</strong> gestion……………………………………………….…...p10<br />

5.1. Arrachage <strong>de</strong>s jeunes plantules…………………………………………...p10<br />

5.2. Fauchage <strong>de</strong>s peuplements monospécifiques…………………………..p11<br />

5.3. Fauchage <strong>de</strong>s peuplements <strong>de</strong> faible ou moyenne <strong>de</strong>nsité…………...p11<br />

5.4. Restauration <strong>de</strong>s sites………………………………………………………p11<br />

6. <strong>Le</strong>s autres espèces invasives……………………………………………….………p12<br />

6.1. <strong>Le</strong> buddleia…………………………………………………………………...p12<br />

6.2. <strong>Le</strong> robinier faux-acacia…………………………………………………….p13<br />

6.3. L’ailante………………………………………………………………………p14<br />

6.4. L’érable négundo……………………………………………………………p15<br />

6.5. L’ambroisie…………………………………………………………………..p16<br />

6.6. <strong>Le</strong> solidage géant……………………………………………………………p17<br />

6.7. <strong>Le</strong>s asters américains…………………………………………………….…p18<br />

6.8. La vergerette du Canada…………………………………………………...p19<br />

6.9. L’impatiente <strong>de</strong> l’Himalaya……………………………………………….p20<br />

6.10. La fausse vigne vierge………………………………………………...….p21<br />

6.11. Propositions <strong>de</strong> gestion sur les digues…………………..……………..p21<br />

1

1. Introduction<br />

1.1. Espèces invasives <strong>de</strong>s digues <strong>de</strong> l’<strong>Isère</strong>, du <strong>Drac</strong> et <strong>de</strong> la <strong>Romanche</strong><br />

De nombreux milieux sont soumis aux invasions biologiques. Certains milieux sont<br />

particulièrement sensibles, c’est le cas <strong>de</strong>s milieux perturbés <strong>de</strong> façon naturelle ou<br />

anthropique. <strong>Le</strong>s digues présentent ces <strong>de</strong>ux types <strong>de</strong> perturbation : ce sont <strong>de</strong>s ouvrages<br />

réalisés et gérés par l’homme, et elles sont régulièrement soumises aux crues <strong>de</strong>s cours d’eau.<br />

On retrouve donc un nombre important d’espèces végétales invasives dans ces milieux.<br />

D’après l’Union Internationale pour la Conservation <strong>de</strong> la Nature (UICN), une espèce<br />

exotique envahissante est « une espèce exotique dont l’introduction, l’installation et la<br />

propagation menacent les écosystèmes, les habitats ou les espèces indigènes avec <strong>de</strong>s<br />

conséquences environnementales et/ou économiques et/ou sanitaires négatives ». <strong>Le</strong>s<br />

renouées exotiques invasives (Fallopia japonica var japonica, Fallopia sackalinensis et<br />

Fallopia x bohemica, Polygonacées) posent <strong>de</strong>s problèmes d’ordre économique et écologique.<br />

Elles <strong>de</strong>viennent rapi<strong>de</strong>ment dominantes dans le milieu colonisé et entrainent une perte <strong>de</strong><br />

biodiversité animale et végétale ; <strong>de</strong> plus, sur les digues, elles gênent la surveillance <strong>de</strong>s<br />

ouvrages et peuvent les fragiliser. Ces espèces sont les plus voyantes et les plus<br />

problématiques <strong>de</strong>s espèces invasives que l’on trouve sur les digues <strong>de</strong> l’<strong>Isère</strong>, du <strong>Drac</strong> et <strong>de</strong><br />

la <strong>Romanche</strong>. Mais on peut également observer le robinier faux-acacia (Robinia<br />

pseudoacacia, Fabacées), le buddleia (Buddleja davidii, Buddleiacées), l’ambroisie<br />

(Ambrosia artemisiifolia, Astéracées), les asters américains (Aster lanceolatus, Aster novi-<br />

belgii, Aster x salignus, Astéracées), le solidage géant (Solidago gigantea, Astéracées), la<br />

vergerette du Canada (Conyza cana<strong>de</strong>nsis, Astéracées), l’ailante (Ailanthus altissima,<br />

Simaroubacées), l’érable négundo (Acer negundo, Acéracées), l’impatiente <strong>de</strong> l’Himalaya<br />

(Impatiens glandulifera, Balsaminacées) et la fausse vigne vierge (Parthenocissus inserta,<br />

Vitacées). La plupart <strong>de</strong> ces espèces entrainent une perte <strong>de</strong> biodiversité végétale, et<br />

l’ambroisie a également un fort impact sur la santé humaine.<br />

1.2. Intérêts d’une gestion <strong>de</strong> ces invasives<br />

L’Association Départementale <strong>Isère</strong> <strong>Drac</strong> <strong>Romanche</strong> (<strong>AD</strong>IDR) est un établissement<br />

public créé par décret du Conseil d’Etat en 1936. <strong>Le</strong> personnel <strong>de</strong> l’<strong>AD</strong>IDR intervient en tant<br />

que gestionnaire <strong>de</strong>s digues <strong>de</strong> l’<strong>Isère</strong>, du <strong>Drac</strong> et <strong>de</strong> la <strong>Romanche</strong> et a donc pour principale<br />

mission d’assurer l’entretien et la conservation <strong>de</strong> ces ouvrages, nécessaires à la protection<br />

2

contre les crues, et <strong>de</strong> donner son avis sur tous les travaux à entreprendre par l’état ou toute<br />

autre collectivité afin <strong>de</strong> protéger les vallées <strong>de</strong> ces rivières.<br />

<strong>Le</strong>s renouées exotiques invasives doivent impérativement faire l’objet d’une gestion<br />

car elles empêchent la surveillance <strong>de</strong>s ouvrages en formant <strong>de</strong> <strong>de</strong>nses stations<br />

monospécifiques. <strong>Le</strong>s renouées et l’impatiente <strong>de</strong> l’Himalaya laissent les berges soumises à<br />

l’érosion lorsque leurs tiges meurent en automne. De plus, les tiges mortes peuvent être<br />

emportées par le courant et créer <strong>de</strong>s embâcles. <strong>Le</strong>s arbres invasifs, c'est-à-dire le robinier<br />

faux-acacia, l’érable négundo et l’ailante, sont, comme les autres arbres, indésirables sur les<br />

digues car leurs racines peuvent endommager les ouvrages. L’ambroisie quant à elle fait<br />

l’objet d’une gestion obligatoire à cause <strong>de</strong> son pollen fortement allergène. Enfin, ces plantes<br />

invasives sont presque toutes source <strong>de</strong> perte <strong>de</strong> biodiversité végétale, et par conséquent<br />

animale. Bien que cet aspect ne soit pas primordial pour l’<strong>AD</strong>IDR qui a pour mission la<br />

protection <strong>de</strong>s personnes et <strong>de</strong>s biens contre les crues, le contexte actuel et le projet LIFE <strong>de</strong><br />

mise en place d’un corridor biologique le long du <strong>Drac</strong> vont mener vers la nécessité d’une<br />

gestion <strong>de</strong> toutes les espèces invasives.<br />

<strong>Le</strong>s renouées exotiques invasives font <strong>de</strong>puis 4 ans l’objet d’une expérimentation <strong>de</strong><br />

lutte mécanique sur les digues <strong>de</strong> l’<strong>Isère</strong> en amont <strong>de</strong> Grenoble. Cette expérimentation<br />

débutée en 2007 teste <strong>de</strong>s techniques <strong>de</strong> fauche associées à <strong>de</strong> la restauration <strong>de</strong>s sites. <strong>Le</strong>s<br />

premiers résultats permettent d’avoir une idée <strong>de</strong> la stratégie qu’il faudra employer dans les<br />

années à venir pour lutter contre ces invasives.<br />

2. <strong>Le</strong>s renouées exotiques invasives (Fallopia spp.)<br />

2.1. Historique et classification<br />

<strong>Le</strong>s renouées du Japon (Fallopia spp., Polygonacées), ont été introduites en 1849 aux<br />

Pays-Bas <strong>de</strong>puis le Japon, en tant que plantes ornementales, fourragères et fixatrices. Elles<br />

<strong>de</strong>vinrent très prisées et furent largement distribuées à travers l’Europe, puis l’Amérique du<br />

Nord. Elles sont arrivées en France en 1939. <strong>Le</strong>ur statut <strong>de</strong> plante invasive a bientôt été<br />

reconnu, et il est aujourd’hui interdit <strong>de</strong> les disperser volontairement au Royaume-Uni<br />

(SIVOA, 2006 ; Shaw et al., 2009). Il n’existe pas <strong>de</strong> loi similaire en France à ce jour.<br />

<strong>Le</strong>s renouées exotiques invasives comprennent la renouée du Japon au sens strict<br />

(Fallopia japonica var japonica), la renouée Sakhaline (Fallopia sakhalinensis) et l’hybri<strong>de</strong><br />

entre les <strong>de</strong>ux, la renouée bohème (Fallopia x bohemica) (Grimsby et al., 2007).<br />

3

2.2. Données biologiques et écologiques<br />

La renouée du Japon est une plante herbacée vivace géophyte qui passe la mauvaise<br />

saison sous forme <strong>de</strong> rhizome. Elle forme <strong>de</strong>s fourrés <strong>de</strong>nses et impénétrables, pouvant<br />

atteindre 4 m <strong>de</strong> hauteur (Dassonville et al., 2007 ; observations personnelles).<br />

La renouée du Japon possè<strong>de</strong> soit <strong>de</strong>s fleurs hermaphrodites, soit <strong>de</strong>s fleurs femelles<br />

(fonction mâle stérile). En Europe, F. japonica var. japonica est un seul clone femelle<br />

octoploï<strong>de</strong> qui se reproduit uniquement par croissance végétative ou hybridation avec d’autres<br />

Fallopia spp. (Grimsby et al., 2007 ; Ru<strong>de</strong>nko, 2009). La renouée Sakhaline et la renouée<br />

bohème peuvent se reproduire <strong>de</strong> façon sexuée et asexuée. Il y a <strong>de</strong>ux mécanismes <strong>de</strong><br />

reproduction végétative : la formation <strong>de</strong> rhizomes (mécanisme principal) et le bouturage<br />

spontané <strong>de</strong>s tiges. <strong>Le</strong>s rhizomes emmagasinent d’importantes réserves nutritives et ont une<br />

durée <strong>de</strong> vie <strong>de</strong> plus <strong>de</strong> 10 ans. (Laval, 2007).<br />

La renouée du Japon est une espèce pionnière. Dans son habitat naturel (au Japon),<br />

c’est une plante <strong>de</strong> successions primaires qui colonise par exemple les pentes <strong>de</strong>s volcans<br />

(Siemens et Blossey, 2007 ; Ru<strong>de</strong>nko, 2009). En Europe, on la retrouve principalement au<br />

bord <strong>de</strong>s cours d’eau, mais également le long <strong>de</strong>s routes et <strong>de</strong>s voies ferrées, et d’autres<br />

milieux perturbés (Urgenson et al., 2009).<br />

2.3. Succès <strong>de</strong>s renouées exotiques<br />

<strong>Le</strong>s renouées exotiques présentent un grand nombre caractères qui les ren<strong>de</strong>nt<br />

extrêmement compétitrices dans les milieux qu’elles ont colonisés. En effet, leurs parties<br />

végétatives aériennes ont une vitesse <strong>de</strong> croissance très élevée, jusqu’à 5 cm par jour, et<br />

peuvent atteindre 4 m <strong>de</strong> hauteur et ainsi créer une importante compétition pour la lumière.<br />

<strong>Le</strong>ur biomasse peut excé<strong>de</strong>r les 200 tonnes/ha. <strong>Le</strong> rhizome souterrain peut pousser jusqu’à 2<br />

m <strong>de</strong> profon<strong>de</strong>ur et mesurer 20 m <strong>de</strong> long, et 3 cm <strong>de</strong> ce rhizome soit 0,7 g suffisent pour<br />

qu’un nouveau plan reparte. De plus, les rhizomes résistent au gel, au feu et à la pollution<br />

(Dassonville et al., 2007 ; Laval, 2007 ; Urgenson et al., 2009). <strong>Le</strong>s renouées maximisent leur<br />

ren<strong>de</strong>ment photosynthétique grâce à une croissance précoce, et sont extrêmement productrices<br />

(Urgenson et al., 2009).<br />

Par ailleurs, la litière <strong>de</strong>s renouées invasives contient <strong>de</strong>s substances allélopathiques<br />

qui empêchent la germination et/ou la croissance <strong>de</strong>s autres espèces (Siemens et Blossey,<br />

2007 ; Gerber et al., 2010). Ces plantes sont également capables d’altérer les propriétés du sol<br />

car elles ont un impact négatif sur l’activité <strong>de</strong>s bactéries dénitrifiantes, ce qui leur permet<br />

4

d’accumuler <strong>de</strong> l’azote dans leur rhizosphère et donc <strong>de</strong> favoriser leur auto-remplacement.<br />

Elles peuvent ainsi bloquer la succession végétale (Dassonville et al., 2007 ; Piola, 2010).<br />

Enfin, les renouées exotiques n’ont pas <strong>de</strong> prédateurs en Europe, bien que <strong>de</strong>s<br />

recherches sur la lutte biologique contre ces invasives soient en cours actuellement (Shaw et<br />

al., 2009).<br />

2.4. Impacts <strong>de</strong>s renouées exotiques<br />

D’un point <strong>de</strong> vue économique, les renouées peuvent fortement endommager les<br />

structures construites par l’homme : en effet, leur important système racinaire peut pousser à<br />

travers le goudron, les fondations <strong>de</strong>s bâtiments et le béton (Shaw et al., 2009).<br />

L’impact sur les cours d’eau est à la fois économique et écologique. <strong>Le</strong>s tiges <strong>de</strong><br />

renouées meurent toutes en même temps, déstabilisant les berges et augmentant le risque<br />

d’inondation. De plus, les tiges mortes emportées par le courant peuvent créer <strong>de</strong>s blocages ou<br />

« embâcles ». <strong>Le</strong>s renouées peuvent également bloquer l’accès aux berges (<strong>AD</strong>IDR, 2006 ;<br />

Shaw et al., 2009). En terme <strong>de</strong> biodiversité, les renouées ont un impact négatif sur la<br />

végétation indigène, puisqu’elles sont très compétitives pour la lumière et qu’elles produisent<br />

<strong>de</strong>s substances allélopathiques (Siemens et Blossey, 2007 ; Gerber et al. 2010). Il y a par<br />

conséquent une forte diminution du nombre d’invertébrés dans les milieux envahis par les<br />

renouées, et celles-ci fournissent moins d’azote que les espèces indigènes. Tout cela a un<br />

impact sur l’ensemble du réseau trophique, terrestre ou aquatique (Shaw et al., 2009 ;<br />

Urgenson et al., 2009 ; Gerber et al., 2010).<br />

3. L’expérimentation mise en place<br />

3.1. Terrain d’étu<strong>de</strong> : les digues <strong>de</strong> l’<strong>Isère</strong> en amont <strong>de</strong> Grenoble<br />

<strong>Le</strong>s digues <strong>de</strong> l’<strong>Isère</strong> gérées par l’<strong>AD</strong>IDR font 170 km : <strong>de</strong>puis l’entrée dans le<br />

département (à Pontcharra en amont) jusqu’à Saint Gervais (le port en aval). L’endiguement<br />

<strong>de</strong> l’<strong>Isère</strong> a commencé au milieu du 19 e siècle, pour s’achever au début <strong>de</strong>s années 1970. <strong>Le</strong>s<br />

digues sont implantées à proximité immédiate <strong>de</strong> la berge et sont généralement constituées <strong>de</strong><br />

matériaux provenant du lit <strong>de</strong> l’<strong>Isère</strong> (limono- graveleux) et recouvertes <strong>de</strong> terre végétale. <strong>Le</strong>s<br />

digues <strong>de</strong> l’<strong>Isère</strong> sont <strong>de</strong> dimensions variables, constituées <strong>de</strong> matériaux très hétérogènes. <strong>Le</strong><br />

secteur d’expérimentation se situe sur l’<strong>Isère</strong> en amont <strong>de</strong> Grenoble. Ce secteur était autrefois<br />

une zone <strong>de</strong> tressage qui s’est peu à peu transformée en méandres.<br />

5

Sur l’<strong>Isère</strong>, nous pouvons différencier plusieurs types <strong>de</strong> peuplement <strong>de</strong> renouées :<br />

- <strong>Le</strong>s peuplements monospécifiques. Sur certains sites, les renouées se développent <strong>de</strong><br />

façon importante et agressive. En effet, aucune espèce indigène n’arrive à se développer dans<br />

ces peuplements (Sites du Funérarium et du Pont du Tram).<br />

- <strong>Le</strong>s peuplements <strong>de</strong> faible ou moyenne <strong>de</strong>nsité. <strong>Le</strong>s colonisations récentes sont<br />

caractérisées par <strong>de</strong>s peuplements <strong>de</strong> renouées avec <strong>de</strong>s <strong>de</strong>nsités moyennes voire faibles. Sur<br />

ces sites, la végétation indigène est encore présente (Sites <strong>de</strong> Meylan et Murianette pour les<br />

moyennes <strong>de</strong>nsités, et <strong>de</strong> la Taillat et Domène pour les faibles <strong>de</strong>nsités).<br />

- <strong>Le</strong>s nouvelles plantules. Elles apparaissent suite à une contamination anthropique ou<br />

une dissémination par les crues. <strong>Le</strong> diamètre <strong>de</strong> leur tige est faible et aucune tige sèche <strong>de</strong>s<br />

années précé<strong>de</strong>ntes n’est observable (Sites <strong>de</strong> Grangeage et Gières).<br />

Figure 1 : Carte <strong>de</strong>s sites d’expérimentation (<strong>AD</strong>IDR)<br />

3.2. Choix <strong>de</strong>s techniques <strong>de</strong> lutte<br />

Pour lutter contre les renouées, il existe <strong>de</strong>s traitements chimiques, mécaniques, et<br />

<strong>de</strong>puis très récemment biologiques. <strong>Le</strong>s traitements chimiques (principalement à l’herbici<strong>de</strong><br />

glyphosate) ne sont pas totalement efficaces, et, <strong>de</strong>puis le 1 er Octobre 2009, aucun herbici<strong>de</strong><br />

n’est autorisé à moins <strong>de</strong> 5 m <strong>de</strong>s cours d’eau (Hagen et Dunwiddie, 2008 ; Shaw et al., 2009 ;<br />

6

Boyer, 2010). <strong>Le</strong> premier agent <strong>de</strong> lutte biologique contre la renouée du Japon (le psylle<br />

Aphalara itadori) vient d’être relâché au Royaume-Uni (Shaw et al., 2010), mais les étu<strong>de</strong>s<br />

sont encore en cours. <strong>Le</strong>s techniques mécaniques sont souvent considérées comme une source<br />

importante <strong>de</strong> dissémination et en général il est conseillé, lorsque cela est possible, <strong>de</strong> laisser<br />

les peuplements tels quels et <strong>de</strong> se concentrer sur la surveillance <strong>de</strong>s jeunes plantules (Boyer,<br />

2010). De plus, Dommanget (2010) et Piola (2010) travaillent actuellement sur les<br />

interactions <strong>de</strong> compétition entre les renouées et certaines espèces indigènes, dans le but <strong>de</strong><br />

limiter la propagation <strong>de</strong>s renouées.<br />

La mission <strong>de</strong> l’<strong>AD</strong>IDR est <strong>de</strong> surveiller les digues (repérer les désordres) et cela est<br />

impossible si les peuplements <strong>de</strong>s renouées sont laissés tels quels. <strong>Le</strong>s objectifs <strong>de</strong> la lutte<br />

sont donc <strong>de</strong> réduire les nuisances visuelles, d’améliorer l’accès aux berges tout en respectant<br />

la diversité <strong>de</strong>s milieux. Il faut <strong>de</strong> plus favoriser <strong>de</strong>s techniques peu polluantes, non<br />

traumatisantes pour les digues et faciles à mettre en œuvre. <strong>Le</strong> choix s’est donc porté sur <strong>de</strong>s<br />

techniques <strong>de</strong> lutte mécanique (fauchages et arrachages) et <strong>de</strong>s mesures <strong>de</strong> restauration<br />

(plantations et semis).<br />

3.3. Protocole expérimental<br />

<strong>Le</strong> protocole expérimental a été établi par Amandine Roux en 2007. <strong>Le</strong> but <strong>de</strong><br />

l’expérimentation est <strong>de</strong> définir une métho<strong>de</strong> <strong>de</strong> lutte efficace en fonction du type <strong>de</strong><br />

peuplement, que l’<strong>AD</strong>IDR pourra ensuite appliquer sur l’ensemble <strong>de</strong>s terrains envahis dont<br />

elle a la charge.<br />

Prévention<br />

<strong>Le</strong>s jeunes plantules (sites <strong>de</strong> Grangeage et <strong>de</strong> Gières) sont arrachées manuellement.<br />

Une intervention précoce sur les nouvelles plantules étant primordiale, toutes les renouées<br />

seront arrachées et le témoin sera par conséquent absent.<br />

Lutte mécanique<br />

<strong>Le</strong>s parcelles sont individualisées en fonction du traitement sur le protocole<br />

expérimental, leur surface est <strong>de</strong> 100 m². Chaque technique utilisée est comparée avec une<br />

parcelle témoin afin d’obtenir <strong>de</strong>s résultats statistiquement exploitables. Chaque site présente<br />

<strong>de</strong>s patchs <strong>de</strong> peuplements <strong>de</strong> renouées, qui sont homogènes pour les peuplements<br />

monospécifiques, mais pas pour les peuplements à faible ou moyenne <strong>de</strong>nsité et les jeunes<br />

plantules. Dans chaque parcelle, 5 placettes <strong>de</strong> comptage (ou quadrats) <strong>de</strong> 1 m² ont été<br />

implantées. Dans chaque placette, on compte le nombre <strong>de</strong> tiges (ou ramets), et on mesure<br />

hauteur et diamètre <strong>de</strong> chaque tige (ou ramet).<br />

7

<strong>Le</strong>s tableaux ci-<strong>de</strong>ssous présentent les fauches prévues pour les 5 ans, 2010 étant l’année 4.<br />

Table 1 : Protocole expérimental pour les peuplements monospécifiques (en vert : fauchages réalisés<br />

par l’<strong>AD</strong>IDR)<br />

Table 2 : protocole expérimental pour les peuplements <strong>de</strong> faible ou moyenne <strong>de</strong>nsité<br />

8

4. Résultats après 3 années<br />

Plusieurs tests statistiques ont été réalisés dans le but <strong>de</strong> déterminer l’efficacité <strong>de</strong>s<br />

techniques <strong>de</strong> fauche par <strong>rapport</strong> au témoin et entre elles, ainsi que l’impact <strong>de</strong>s fauches <strong>de</strong>s<br />

années précé<strong>de</strong>ntes, et le rétablissement <strong>de</strong> la biodiversité végétale dans les parcelles<br />

fauchées. [Tous les détails <strong>de</strong>s analyses statistiques et <strong>de</strong>s interprétations se trouvent dans<br />

Suivi <strong>de</strong>s renouées Travaux Maelle <strong>Le</strong> <strong>Berre</strong> 2010 exploitation données statistiques.]<br />

4.1. Prévention<br />

L’arrachage <strong>de</strong>s jeunes plantules est la seule métho<strong>de</strong> qui <strong>de</strong>vrait permettre une<br />

éradication <strong>de</strong>s renouées dans un site. Lors <strong>de</strong> l’expérimentation cela n’a pas du tout été<br />

efficace, car les arrachages ont été réalisés à la main, sans outil <strong>de</strong> jardinage. Il est quasiment<br />

impossible d’extraire les rhizomes sans les casser si on n’utilise pas d’outils <strong>de</strong> type piochon<br />

(Boyer, 2010 ; observations personnelles).<br />

4.2. Lutte mécanique<br />

<strong>Le</strong>s résultats <strong>de</strong>s années 2007, 2008 et 2009 indiquent que les techniques <strong>de</strong> fauche<br />

réduisent significativement le diamètre et la hauteur <strong>de</strong>s renouées. Par contre, leur influence<br />

sur la <strong>de</strong>nsité n’est pas déterminée. <strong>Le</strong>s différences entre les techniques « F » ne semblent pas<br />

significatives, mais il manque un certain nombre <strong>de</strong> données pour conclure sur la technique<br />

F4. La technique M5 est significativement moins efficace que les autres techniques « M », qui<br />

elles ne sont pas significativement différentes.<br />

Ces résultats indiquent que l’exportation <strong>de</strong>s produits <strong>de</strong> fauche n’est pas nécessaire, et<br />

que commencer la fauche dès la sortie <strong>de</strong>s jeunes plantules (Avril et non Juin comme dans la<br />

technique M5) est très important.<br />

D’autres tests statistiques ont montré qu’il y a une influence <strong>de</strong>s fauches <strong>de</strong>s années<br />

précé<strong>de</strong>ntes (sauf pour les peuplements <strong>de</strong> faible <strong>de</strong>nsité) et donc que les peuplements fauchés<br />

sont en régression.<br />

4.3. Restauration<br />

<strong>Le</strong>s plantations n’ont pas été un franc succès, la plupart <strong>de</strong>s arbres et arbustes sont<br />

morts, peut-être à cause <strong>de</strong>s composés allélopathiques produits par les renouées. Seuls<br />

quelques individus <strong>de</strong> saule <strong>de</strong>s vanniers (Salix viminalis, Salicacées) et <strong>de</strong> saule faux daphné<br />

(Salix daphnoi<strong>de</strong>s, Salicacées) ont survécu.<br />

9

<strong>Le</strong>s parcelles fauchées présentent une biodiversité végétale importante, excepté les<br />

parcelles M5. Il faut noter que nombre <strong>de</strong> ces espèces n’ont pas été semées, et proviennent<br />

donc directement <strong>de</strong> la banque <strong>de</strong> graines du sol. Quelques espèces réussissent dans certaines<br />

placettes à avoir un recouvrement supérieur à celui <strong>de</strong>s renouées, c’est notamment le cas <strong>de</strong><br />

l’ortie dioïque (Urtica dioica, Urticacées), <strong>de</strong> la ronce bleuâtre (Rubus caesius, Rosacées), du<br />

lotier corniculé (Lotus corniculatus, Fabacées), du lierre terrestre (Glechoma he<strong>de</strong>racea,<br />

Lamiacées), du lierre (He<strong>de</strong>ra helix, Araliacées) et <strong>de</strong> diverses Poacées. Mais il y a un autre<br />

mauvais point, la réimplantation d’autres espèces invasives, comme le buddleia (Buddlaja<br />

davidii, Buddleiacées) ou le robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia, Fabacées) dans les<br />

parcelles fauchées.<br />

Du fait que dans les parcelles M5 on ne trouve quasiment aucune autre espèce en<br />

<strong>de</strong>hors <strong>de</strong>s renouées, on peut émettre l’hypothèse qu’une coupe trop tardive permet aux<br />

renouées <strong>de</strong> produire suffisamment <strong>de</strong> composés allélopathiques pour empêcher<br />

l’établissement <strong>de</strong>s espèces indigènes.<br />

Il faut également noter qu’il y a un biais lié aux mesures : dans les placettes <strong>de</strong><br />

comptage la coupe <strong>de</strong>s renouées se fait <strong>de</strong> façon sélective et au sécateur tandis que dans le<br />

reste <strong>de</strong>s parcelles elle est réalisée à la débroussailleuse et n’est pas sélective.<br />

5. Proposition <strong>de</strong> plan <strong>de</strong> gestion<br />

Bien que l’expérimentation ne soit pas terminée, on peut déjà voir apparaitre les<br />

gran<strong>de</strong>s lignes du plan <strong>de</strong> gestion qui sera mis en place à l’issue <strong>de</strong> ces 5 années. Je présente<br />

ici quelques propositions simples et adaptables.<br />

5.1. Arrachage <strong>de</strong>s jeunes plantules<br />

L’arrachage <strong>de</strong>s jeunes plantules est très important, car il permet d’empêcher<br />

efficacement l’apparition <strong>de</strong> nouvelles stations <strong>de</strong> renouées. Il doit cependant être réalisé <strong>de</strong><br />

façon extrêmement minutieuse. Il faudrait prévoir quelques journées au mois <strong>de</strong> Mai (lorsque<br />

les plantules sortent et que l’herbe n’est pas encore trop haute) pour réaliser <strong>de</strong>s surveillances<br />

<strong>de</strong>s digues et arracher les jeunes plantules trouvées. Il faudra faire preuve d’une vigilance<br />

particulière après une crue.<br />

L’arrachage <strong>de</strong>vra se faire à l’ai<strong>de</strong> d’un outil <strong>de</strong> jardinage, et il faudra faire attention à<br />

bien extraire l’ensemble du rhizome, c'est-à-dire vérifier que le rhizome ne présente pas <strong>de</strong><br />

10

lessure fraiche, sinon recommencer à creuser. <strong>Le</strong>s racines peuvent être laissées dans le sol, et<br />

on les différencie du rhizome car elles ne présentent pas d’entre-nœuds (Boyer, 2010). Il faut<br />

prévoir pour cette tâche <strong>de</strong>s personnes patientes. <strong>Le</strong>s plantules et rhizomes arrachés <strong>de</strong>vront<br />

être brûlés.<br />

5.2. Fauchages <strong>de</strong>s peuplements monospécifiques<br />

<strong>Le</strong>s techniques <strong>de</strong> fauche testées ne se sont pas révélées significativement différentes<br />

les unes <strong>de</strong>s autres (exception faite <strong>de</strong> la technique M5), mais elles sont à mon avis toutes<br />

assez complexes à mettre en œuvre, puisqu’elles ne présentent pas le même nombre <strong>de</strong><br />

fauches entre les différentes années <strong>de</strong> l’expérimentation. Je pense qu’il vaudrait mieux<br />

choisir une technique simple à mettre en place, du type une fauche par mois durant la saison<br />

<strong>de</strong> croissance <strong>de</strong>s renouées, comme cela a été proposé par Gerber et al. (2010).<br />

L’exemple type serait 6 fauches mensuelles par an, la première mi-avril et la <strong>de</strong>rnière<br />

mi-septembre, sans exportation. <strong>Le</strong>s précautions à prendre pour éviter au maximum la<br />

dissémination consisteront à laisser intactes les renouées situées tout au bord <strong>de</strong> l’eau. Si les<br />

peuplements régressent <strong>de</strong> façon importante au fil <strong>de</strong>s années, le nombre <strong>de</strong> fauches pourra<br />

être réduit, mais la première fauche <strong>de</strong>vra impérativement être réalisée en début <strong>de</strong> saison <strong>de</strong><br />

croissance (mi-avril).<br />

5.3. Fauchages <strong>de</strong>s peuplements <strong>de</strong> faible ou moyenne <strong>de</strong>nsité<br />

Pour les peuplements <strong>de</strong> moyenne <strong>de</strong>nsité, je serais d’avis <strong>de</strong> choisir la même gestion<br />

que pour les peuplements monospécifiques. En effet, sur les 2 sites les renouées <strong>de</strong>s parcelles<br />

témoin sont déjà hautes et à Murianette on n’observe quasiment aucune espèce indigène.<br />

Par contre, les peuplements <strong>de</strong> faible <strong>de</strong>nsité n’ont pas besoin <strong>de</strong> tant d’entretien. Il me<br />

semble que 2 fauches par an suffisent, mais la première doit être impérativement mi-avril. Il<br />

pourrait être judicieux <strong>de</strong> réaliser la <strong>de</strong>uxième mi-juin, en fin <strong>de</strong> saison <strong>de</strong> croissance <strong>de</strong>s<br />

renouées. Evi<strong>de</strong>mment cela <strong>de</strong>vra être modifié si les peuplements prennent <strong>de</strong> l’ampleur.<br />

5.4. Restauration <strong>de</strong>s sites<br />

La banque <strong>de</strong> graines du sol semble suffire pour la réimplantation <strong>de</strong>s espèces<br />

indigènes (Gerber et al., 2010 ; observations personnelles) et les plantations n’ayant pas été un<br />

franc succès, je ne pense pas qu’il y ait d’efforts particuliers à fournir pour la restauration <strong>de</strong>s<br />

sites. On peut néanmoins se tenir au courant <strong>de</strong> la suite <strong>de</strong>s travaux <strong>de</strong> Dommanget (2010) et<br />

11

Piola (2010) qui trouveront peut-être une solution efficace <strong>de</strong> compétition par la végétation<br />

indigène.<br />

6. <strong>Le</strong>s autres espèces invasives<br />

<strong>Le</strong>s renouées exotiques sont les plantes envahissantes qui posent le plus <strong>de</strong> problèmes<br />

sur les digues <strong>de</strong> l’<strong>Isère</strong>, on trouve néanmoins d’autres espèces nuisibles. Lorsque l’on fauche<br />

les renouées, on risque <strong>de</strong> remplacer une invasive par une autre. La plupart <strong>de</strong> ces plantes ont<br />

un fort impact négatif sur la biodiversité végétale indigène, c’est pourquoi je vais proposer ici,<br />

en me basant sur la bibliographie, quelques mesures <strong>de</strong> gestion que l’on peut mettre en place<br />

sur les digues.<br />

6.1. <strong>Le</strong> buddleia (Buddleja davidii)<br />

Biologie, écologie, impacts<br />

<strong>Le</strong> buddleia ou arbre aux papillons (Buddleja davidii, Buddleiacées) est un arbuste<br />

vivace à feuilles semi-caduques mesurant <strong>de</strong> 1 à 5 m <strong>de</strong> haut, introduit en 1869 en Europe<br />

<strong>de</strong>puis la Chine comme plante ornementale. Il est aujourd’hui considéré comme invasif dans<br />

tous les continents sauf l’Asie (CPS, 2006 ; AME, 2008 ; Tallent-Halsell et Watt, 2009).<br />

<strong>Le</strong> buddleia est une espèce pionnière qui colonise principalement les milieux perturbés<br />

et peut s’établir sur une gran<strong>de</strong> diversité <strong>de</strong> sols. Il a une colonisation et une croissance très<br />

rapi<strong>de</strong>s, et peut atteindre 2 m <strong>de</strong> hauteur en une année. Il se reproduit par graines disséminées<br />

par le vent et par l’homme, par bouturage et rejette <strong>de</strong> souche s’il est coupé. Dans le milieu<br />

colonisé, il <strong>de</strong>vient rapi<strong>de</strong>ment dominant et évince la végétation indigène (Smale, 1990 ; CPS,<br />

2006 ; AME, 2008 ; Tallent-Halsell et Watt, 2009).<br />

<strong>Le</strong> buddleia est une plante ornementale toujours très appréciée du grand public, parce<br />

qu’il dégage une o<strong>de</strong>ur agréable, attire les papillons, et pousse rapi<strong>de</strong>ment et facilement dans<br />

tous types <strong>de</strong> milieux. Il est toujours vendu en jardinerie, mais se sont normalement <strong>de</strong>s<br />

hybri<strong>de</strong>s stériles (AME, 2008 ; Tallent-Halsell et Watt, 2009).<br />

Lutte<br />

C’est en Nouvelle-Zélan<strong>de</strong> qu’il y a eu le plus d’essais <strong>de</strong> lutte contre cet arbuste. Une<br />

lutte biologique classique a notamment été mise en place en 2006, avec la relâche du<br />

coléoptère Coleopus japonicus. Cette métho<strong>de</strong> <strong>de</strong> lutte semble en bonne voie, bien qu’il soit<br />

encore trop tôt pour avoir <strong>de</strong>s résultats définitifs (Tallent-Halsell et Watt, 2009 ; Watson et al.,<br />

12

2009). <strong>Le</strong>s herbici<strong>de</strong>s sont également utilisés pour lutter contre cette plante, notamment le<br />

glyphosate (Tallent-Halsell et Watt, 2009 ; Atland et Ream, 2010). La coupe du buddleia ne<br />

peut pas être réalisée sans utilisation d’herbici<strong>de</strong>, sinon il rejette <strong>de</strong> souche très<br />

vigoureusement (AME, 2008 ; Tallent-Halsell et Watt, 2009).<br />

<strong>Le</strong>s autres métho<strong>de</strong>s <strong>de</strong> lutte ne sont pas aisées à mettre en œuvre. S’il y a peu<br />

d’individus, on peut couper les inflorescences avant la montée en graines. Arracher les jeunes<br />

plantules en début <strong>de</strong> colonisation est une métho<strong>de</strong> efficace à condition <strong>de</strong> replanter<br />

immédiatement <strong>de</strong>s espèces indigènes, sinon le buddleia pourra facilement recoloniser le sol<br />

nu. La revégétalisation pourrait être efficace car le buddleia supporte mal l’ombre (CPS,<br />

2006 ; Gourgues, 2006 ; AME, 2008 ; Tallent-Halsell et Watt, 2009). La lutte ne pourra pas<br />

être véritablement efficace tant que le buddleia continuera à être largement planté.<br />

6.2. <strong>Le</strong> robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia)<br />

Biologie, écologie, impacts<br />

<strong>Le</strong> robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia, Fabacées) est un arbre originaire<br />

d’Amérique du Nord, introduit en Europe en 1630 pour son bois, comme plante mellifère et<br />

d’ornement. Il est considéré comme invasif en Europe et au Japon, mais il est toujours planté<br />

(CPS, 2006 ; Gourgues, 2006).<br />

<strong>Le</strong> robinier est un arbre à durée <strong>de</strong> vie relativement courte, c’est une espèce pionnière<br />

qui colonise les milieux perturbés, notamment les bords <strong>de</strong> cours d’eau et les forêts alluviales.<br />

C’est un arbre à croissance rapi<strong>de</strong> qui se reproduit par graines, drageons et rejets <strong>de</strong> souche.<br />

Comme espèce fixatrice d’azote, il peut modifier les propriétés chimiques du sol, en<br />

augmentant les teneurs en azote. <strong>Le</strong> robinier forme donc <strong>de</strong> gran<strong>de</strong>s stations et entraine une<br />

perte <strong>de</strong> biodiversité végétale (CPS, 2006 ; Gourgues, 2006 ; Malcolm et al., 2007). De plus,<br />

il semble probable que le réchauffement climatique augmente les zones d’invasion<br />

potentielles du robinier (Kleinbauer et al., 2010). Sur les digues, le robinier peut créer <strong>de</strong>s<br />

dommages lorsqu’il est en fin <strong>de</strong> vie et que ses racines pourrissent.<br />

Lutte<br />

Lorsqu’on le coupe, le robinier rejette très vigoureusement <strong>de</strong> souche. Gourgues<br />

(2006) propose <strong>de</strong> réaliser la coupe en hiver puis <strong>de</strong> couper les rejets <strong>de</strong>ux fois par an durant<br />

plusieurs années. Une autre métho<strong>de</strong> consiste à cercler l’arbre, c'est-à-dire faire une incision<br />

dans l’écorce afin <strong>de</strong> priver les racines <strong>de</strong> réserves, et d’abattre l’arbre l’année suivante (CPS,<br />

2006). L’arrachage <strong>de</strong>s jeunes individus est efficace, à conditions <strong>de</strong> brûler tout le matériel<br />

biologique, et <strong>de</strong> ne pas le composter (CPS, 2006 ; Gourgues, 2006).<br />

13

6.3. L’ailante (Ailanthus altissima)<br />

Biologie, écologie, impacts<br />

L’ailante (Ailanthus altissima, Simaroubacées) est un arbre originaire <strong>de</strong> Chine<br />

pouvant atteindre 30 m <strong>de</strong> haut. Introduit en France en 1740 comme plante ornementale, pour<br />

son bois et pour l’élevage <strong>de</strong>s vers à soie, il a aujourd’hui envahit tous les continents sauf<br />

l’Antarctique. Il est malgré cela toujours planté (CPS, 2006 ; Kowarik et Säumel, 2007 ;<br />

AME, 2008 ; PCA, 2009).<br />

L’ailante présente une gran<strong>de</strong> plasticité phénotypique, et peut s’adapter a <strong>de</strong>s<br />

températures, niveaux d’humidité et <strong>de</strong> lumière variés. Cet arbre à croissance très rapi<strong>de</strong> peut<br />

pousser sur <strong>de</strong>s sols pauvres, il est très résistant à la pollution et à l’herbivorie. Il se reproduit<br />

par <strong>de</strong>s graines qui sont disséminées par le vent, l’eau et <strong>de</strong> façon anthropique, et un arbre<br />

peut produire 325 000 graines par an. Il peut également se reproduire <strong>de</strong> façon végétative, en<br />

formant <strong>de</strong>s drageons et en rejetant <strong>de</strong> souche. L’ailante est une espèce pionnière intolérante à<br />

l’ombre qui envahit les zones perturbées et ouvertes (CPS, 2006 ; Gourgues, 2006 ; Meloche<br />

et Murphy, 2006 ; Kowarik et Säumel, 2007 ; AME, 2008 ; Kowarik et Säumel, 2008 ;<br />

Kaproth et McGraw, 2008 ; PCA, 2009).<br />

L’ailante exsu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s composés chimiques allélopathiques qui ont un effet d’inhibition<br />

sur <strong>de</strong> nombreuses espèces <strong>de</strong> plantes (Kowarik et Säumel, 2007 ; AME, 2008 ; Gomez-<br />

Aparicio et Canham, 2008 ; Heisey, 2010). De plus, l’ailante modifie les propriétés chimiques<br />

du sol et la teneur en nutriments (Kowarik et Säumel, 2007 ; Felker-Quinn et al., 2009). Tout<br />

cela lui permet <strong>de</strong> former <strong>de</strong> gran<strong>de</strong>s stations monospécifiques, entrainant une éviction <strong>de</strong>s<br />

espèces indigènes et une perte <strong>de</strong> biodiversité végétale (CPS, 2006 ; Gourgues, 2006 ;<br />

Kowarik et Säumel, 2007 ; AME, 2008 ; Scott et McCarthy, 2008 ; PCA, 2009 ; Fry, 2010).<br />

Par ailleurs, les racines d’ailante peuvent endommager les constructions humaines<br />

(asphalte, conduites d’égouts) et il peut affecter la santé humaine en provoquant <strong>de</strong>s réactions<br />

allergiques (CPS, 2006 ; Gourgues, 2006 ; Kowarik et Säumel, 2007 ; AME, 2008).<br />

Lutte<br />

La lutte contre l’ailante est très difficile car il rejette fortement <strong>de</strong> souche, et les<br />

racines produisent <strong>de</strong>s drageons. La coupe du tronc seule entraine une augmentation du<br />

nombre <strong>de</strong> pousses, mais associée à l’application d’herbici<strong>de</strong> (généralement du glyphosate),<br />

elle est considérée comme la métho<strong>de</strong> la plus efficace (Meloche et Murphy, 2006 ; Kowarik et<br />

Säumel, 2007). L’injection d’herbici<strong>de</strong> semble efficace pour les arbres matures (Meloche et<br />

Murphy, 2006) mais le transfert aux arbres alentour non-cibles n’est pas négligeable (<strong>Le</strong>wis,<br />

2007 ; <strong>Le</strong>wis et McCarthy, 2008).<br />

14

Des coupes seules répétées à chaque repousse peuvent affaiblir les arbres et être<br />

efficaces si associées à une ombre <strong>de</strong>nse (PCA, 2009). Par ailleurs, le cerclage <strong>de</strong> l’écorce <strong>de</strong>s<br />

troncs sur une profon<strong>de</strong>ur <strong>de</strong> 3 à 5 cm est efficace mais dangereux, à cause <strong>de</strong>s risques <strong>de</strong><br />

chutes (Gourgues, 2006 ; AME, 2008).<br />

L’arrachage manuel <strong>de</strong>s jeunes plantules semble efficace, mais il doit être<br />

impérativement réalisé avant la mise en place <strong>de</strong> la racine-pivot (plantules <strong>de</strong> moins <strong>de</strong> 60<br />

cm), et les plantules et leurs systèmes racinaires doivent être brûlés. <strong>Le</strong>s racines <strong>de</strong>s drageons<br />

ne peuvent être éliminées totalement. (CPS, 2006 ; Gourgues, 2006 ; Meloche et Murphy,<br />

2006 ; AME, 2008, PCA, 2009). D’autre part, cela crée une perturbation du sol qui favorise la<br />

(ré-)installation d’espèces invasives, mais un paillage permet <strong>de</strong> limiter ces recolonisations<br />

(Meloche et Murphy, 2006).<br />

Enfin, <strong>de</strong>s recherches sont en cours sur <strong>de</strong>s pathogènes fongiques pouvant être <strong>de</strong>s<br />

agents <strong>de</strong> lutte biologiques prometteurs (Kowarik et Säumel, 2007 ; PCA, 2009).<br />

6.4. L’érable négundo (Acer negundo)<br />

Biologie, écologie, impacts<br />

L’érable négundo (Acer negundo, Acéracées) est un arbre originaire d’Amérique du<br />

Nord pouvant mesurer 20-25 m <strong>de</strong> haut, qui a été introduit en Europe en 1688 comme plante<br />

d’ornementation. Invasif dans <strong>de</strong> nombreux pays d’Europe, il est toujours planté et <strong>de</strong><br />

nombreuses variétés sont disponibles (Topin, 2006 ; Mędrzycki, 2007).<br />

L’érable négundo est un arbre dioïque dont les graines sont principalement<br />

disséminées par le vent, mais également par l’eau. De plus, il a une croissance végétative<br />

importante par bouturage et rejets <strong>de</strong> souche (Gourgues, 2006 ; Mędrzycki, 2007). C’est une<br />

espèce qui a une très gran<strong>de</strong> diversité <strong>de</strong> niches, dans son habitat naturel et d’introduction. On<br />

le retrouve fréquemment au bord <strong>de</strong>s cours d’eau, ainsi que dans <strong>de</strong> nombreux milieux<br />

anthropiques. Il est d’ailleurs très tolérant à la pollution atmosphérique (Gourgues, 2006 ;<br />

Michalet et al., 2006 ; Mędrzycki, 2007).<br />

L’érable négundo peut <strong>de</strong>venir dominant dans les peuplements <strong>de</strong> saules (Salix spp.,<br />

Salicacées) et <strong>de</strong> peupliers (Populus spp., Salicacées) dont il empêche la régénération. Ces<br />

arbres présentent <strong>de</strong>s mutualismes avec le biote du sol ce qui favorise leur auto-remplacement<br />

(Reinhart et Callaway, 2004 ; Gourgues, 2006 ; Michallet et al., 2006 ; Topin, 2006 ;<br />

Mędrzycki, 2007 ; Saccone et al., 2010).<br />

15

Lutte<br />

Une métho<strong>de</strong> efficace est l’écorçage <strong>de</strong>s jeunes érables négundo ayant un diamètre<br />

inférieur à 15 cm. Néanmoins, cette technique n’est pas efficace sur les arbres plus gros.<br />

Lorsqu’il est tronçonné, l’érable négundo rejette <strong>de</strong> souche, mais les rejets peuvent être<br />

coupés jusqu’à épuisement <strong>de</strong> la souche. On privilégiera l’élimination <strong>de</strong>s individus femelles<br />

porteurs <strong>de</strong> samares (Topin, 2006). L’arrachage <strong>de</strong>s plantules <strong>de</strong>vrait également être efficace<br />

(Mędrzycki, 2007).<br />

Mędrzycki (2007) propose une métho<strong>de</strong> <strong>de</strong> « containment » qui consiste à empêcher la<br />

dissémination <strong>de</strong>s samares au-<strong>de</strong>là <strong>de</strong>s zones déjà contaminées. L’érable négundo est sensible<br />

à plusieurs herbici<strong>de</strong>s, notamment au glyphosate (Mędrzycki, 2007).<br />

6.5. L’ambroisie (Ambrosia artemisiifolia)<br />

Biologie, écologie, impacts<br />

L’ambroisie (Ambrosia artemisiifolia, Astéracées) est une plante herbacée annuelle<br />

qui peut mesurer jusqu’à 120 cm. Originaire d’Amérique du Nord, elle a été introduite en<br />

Europe par inadvertance dans un mélange grainier dans les années 1860. Elle est considérée<br />

comme une plante invasive très problématique en Europe, au Canada, en Asie et en Océanie<br />

(CPS, 2006 ; Gourgues, 2006 ; Région Rhône-Alpes, 2007).<br />

<strong>Le</strong> pollen <strong>de</strong> l’ambroisie provoque <strong>de</strong> très fortes allergies, environ 10% <strong>de</strong> la<br />

population humaine y est allergique, et les personnes sensibles peuvent être affectées dès 5<br />

grains <strong>de</strong> pollen/m 3 d’air (Bohren et al., 2006 ; Région Rhône-Alpes, 2007). <strong>Le</strong> réchauffement<br />

climatique risque d’augmenter ces allergies car la production <strong>de</strong> pollen semble stimulée par<br />

les fortes concentrations en CO2 atmosphérique (Wayne et al., 2002 ; Ziska et al., 2007).<br />

L’ambroisie est une plante pionnière qui ne colonise que les sols nus. Néanmoins, une<br />

seule plante produit environ 3000 graines qui peuvent rester plus <strong>de</strong> 10 ans dans le sol avant<br />

<strong>de</strong> germer. Elle a donc un fort pouvoir colonisateur. L’ambroisie s’établit dans toutes les<br />

zones <strong>de</strong> sol nu, particulièrement dans les parcelles agricoles, notamment les cultures <strong>de</strong><br />

tournesol. Sa dissémination est fortement liée aux activités humaines, on la retrouve même<br />

dans les mélanges grainiers pour oiseaux (Delabays et al., 2005 ; CPS, 2006 ; Gourgues,<br />

2006 ; Région Rhône-Alpes, 2007).<br />

Lutte<br />

Des arrêtés préfectoraux dans les départements <strong>de</strong> la région Rhône-Alpes stipulent<br />

que « … les propriétaires, locataires, ayant-droit ou occupants à quelque titre que ce soit (y<br />

16

compris agricoles) ainsi que les gestionnaires <strong>de</strong>s domaines publics <strong>de</strong> l’Etat et <strong>de</strong>s<br />

collectivités territoriales, et les responsables <strong>de</strong>s chantiers <strong>de</strong> travaux, sont tenus :<br />

- <strong>de</strong> prévenir la pousse <strong>de</strong>s plants d’ambroisie<br />

- <strong>de</strong> nettoyer et entretenir tous les espaces où pousse l’ambroisie.<br />

En cas <strong>de</strong> défaillance <strong>de</strong>s intéressés, les Maires sont habilités à faire procé<strong>de</strong>r, aux frais <strong>de</strong><br />

ceux-ci, à la <strong>de</strong>struction <strong>de</strong>s plants d’ambroisie. » (Région Rhône-Alpes, 2007).<br />

La lutte contre la renouée est donc obligatoire en région Rhône-Alpes et les métho<strong>de</strong>s<br />

sont variées. La lutte chimique est largement répandue, et <strong>de</strong> nombreux herbici<strong>de</strong>s,<br />

correspondant aux différents types <strong>de</strong> cultures où on la trouve, sont efficaces. <strong>Le</strong> risque<br />

d’impacts écologiques et sur la santé est toutefois mentionné (Delabays et al., 2005 ; Bohren<br />

et al., 2006 ; Région Rhône-Alpes, 2007).<br />

L’arrachage <strong>de</strong> la plante entière reste le meilleur moyen <strong>de</strong> lutte mais il <strong>de</strong>man<strong>de</strong> plus<br />

<strong>de</strong> temps et <strong>de</strong> main d’œuvre (CPS, 2006 ; Gourgues, 2006 ; Région Rhône-Alpes, 2007). <strong>Le</strong>s<br />

fauchages sont efficaces uniquement s’ils sont réalisés à la bonne pério<strong>de</strong>. D’après Delabays<br />

et al. (2005), la fauche doit être réalisée début Septembre, lorsque la plante n’a pas encore<br />

produit <strong>de</strong> graines viables. Si la fauche est réalisée avant, l’ambroisie a le temps <strong>de</strong> repousser<br />

et refleurir. La production <strong>de</strong> pollen ne sera empêchée que si une fauche est réalisée avant la<br />

floraison (Gourgues, 2006).<br />

La prévention est simple à réaliser et très efficace : elle consiste à ne pas laisser <strong>de</strong><br />

zones <strong>de</strong> sol nu (CPS, 2006).<br />

6.6. <strong>Le</strong> solidage géant (Solidago gigantea)<br />

Biologie, écologie, impacts<br />

<strong>Le</strong> solidage géant (Solidago gigantea, Astéracées) est une plante herbacée à rhizomes<br />

pouvant mesurer jusqu’à 2 m. Originaire d’Amérique du Nord, il a été introduit en Europe au<br />

17 e siècle comme plante ornementale et est <strong>de</strong>venu invasif un siècle plus tard. Il est également<br />

invasif dans l’Est <strong>de</strong> l’Asie et dans <strong>de</strong> nombreuses îles. Bien que considéré comme l’une <strong>de</strong>s<br />

espèces invasives les plus agressives en Europe, il est toujours vendu en jardinerie (Weber et<br />

Jakobs, 2004 ; République et Canton <strong>de</strong> Genève, 2005 ; CPS, 2006 ; Gourgues, 2006).<br />

<strong>Le</strong> solidage a une croissance végétative efficace grâce à son système <strong>de</strong> rhizomes, et<br />

peut produire jusqu’à 20 000 graines par plante. Ces 2 mo<strong>de</strong>s <strong>de</strong> reproduction lui permettent<br />

<strong>de</strong> se répandre très rapi<strong>de</strong>ment et <strong>de</strong> former <strong>de</strong>s populations extrêmement <strong>de</strong>nses (jusqu’à 300<br />

tiges/m²). C’est une espèce hautement plastique ayant une gran<strong>de</strong> tolérance au stress, ce qui<br />

lui permet <strong>de</strong> coloniser un grand nombre d’habitats, particulièrement <strong>de</strong>s milieux rudéraux et<br />

17

<strong>de</strong>s lieux humi<strong>de</strong>s (Weber et Jakobs, 2004 ; République et Canton <strong>de</strong> Genève, 2005 ; CPS,<br />

2006 ; Gourgues, 2006 ; Pieret et Delbart, 2007).<br />

<strong>Le</strong> solidage géant est plus performant dans son aire d’introduction que dans son aire <strong>de</strong><br />

répartition naturelle, et il semble moins sensible aux herbivores en Europe (Jakobs et al.,<br />

2004 ; Meyer et al., 2005 ; Güsewell et al., 2006 ; Meyer et Hull-San<strong>de</strong>rs, 2008). <strong>Le</strong> solidage<br />

est capable d’augmenter le taux <strong>de</strong> renouvellement du phosphore dans les écosystèmes<br />

envahis (Chapuis-Lardy et al., 2006 ; Scharfy et al., 2009). Ces caractéristiques lui permettent<br />

<strong>de</strong> former <strong>de</strong> gran<strong>de</strong>s stations monospécifiques, ayant un impact négatif sur la biodiversité<br />

végétale. De plus, on retrouve fréquemment le solidage dans <strong>de</strong>s réserves naturelles en zones<br />

humi<strong>de</strong>s (Weber et Jakobs, 2004 ; République et Canton <strong>de</strong> Genève, 2005 ; CPS, 2006 ;<br />

Gourgues, 2006 ; Pieret et Delbart, 2007 ; Saad et Mahy, 2009). <strong>Le</strong> solidage géant peut<br />

également avoir <strong>de</strong>s impacts négatifs pour les activités humaines, lorsqu’il s’établit dans les<br />

parcelles agricoles (République et Canton <strong>de</strong> Genève, 2005 ; CPS, 2006).<br />

Lutte<br />

En prévention, il est indiqué <strong>de</strong> semer <strong>de</strong>s espèces indigènes sur les terrains dénudés.<br />

Dans les jardins, il faut éliminer le solidage géant ou au moins le couper avant sa montée en<br />

graines (République et Canton <strong>de</strong> Genève, 2005 ; CPS, 2006).<br />

La technique <strong>de</strong> lutte préconisée est la fauche, répétée au minimum 2 fois par an, au<br />

printemps puis juste avant la floraison (Jakobs et al., 2004 ; République et Canton <strong>de</strong> Genève,<br />

2005 ; CPS, 2006 ; Gourgues, 2006 ; Pieret et Delbart, 2007). La fauche peut être renforcée<br />

par un labourage du sol (Jakobs et al., 2004 ; République et Canton <strong>de</strong> Genève, 2005). La<br />

biomasse fauchée doit impérativement être incinérée, et non compostée (République et<br />

Canton <strong>de</strong> Genève, 2005 ; CPS, 2006).<br />

Il est également possible <strong>de</strong> lutter à l’ai<strong>de</strong> <strong>de</strong> paillage (Jakobs et al., 2004) ou <strong>de</strong><br />

recouvrir le sol <strong>de</strong> plastique noir, mais cela élimine toutes les espèces (Jakobs et al., 2004 ;<br />

CPS, 2006). Une autre métho<strong>de</strong> consiste à inon<strong>de</strong>r les stations <strong>de</strong> solidages durant plus <strong>de</strong> 10<br />

jours (Jakobs et al., 2004 ; Gourgues, 2006).<br />

6.7. <strong>Le</strong>s asters américains (Aster spp.)<br />

Biologie, écologie, impacts<br />

On trouve aujourd’hui en <strong>Isère</strong> <strong>de</strong>ux espèces d’asters américains (Aster lanceolatus et<br />

Aster novi-belgiii, Astéracées) ainsi que leur hybri<strong>de</strong> (Aster x salignus). Ces espèces ont été<br />

introduites en Europe au 17 e siècle comme plantes ornementales, elles sont désormais<br />

18

considérées comme <strong>de</strong>s invasives agressives mais sont toujours vendues en jardinerie<br />

(Gourgues, 2006 ; CBN Franche-Comté, 2007).<br />

<strong>Le</strong>s asters américains se reproduisent par graines disséminées par le vent sur <strong>de</strong><br />

longues distances ainsi que par <strong>de</strong>s stolons souterrains qui leur permettent <strong>de</strong> former <strong>de</strong>s<br />

massifs <strong>de</strong>nses (Gourgues, 2006 ; CBN Franche-Comté, 2007 ; Pieret et Delbart, 2007).<br />

Certains individus produisent plus <strong>de</strong> 100 rosettes <strong>de</strong>puis la rosette initiale en un an (Jedlička<br />

et Prach, 2006). Ces asters colonisent les milieux rudéraux, principalement les berges <strong>de</strong>s<br />

cours d’eau où ils ont un fort impact négatif sur la biodiversité végétale indigène. Ils<br />

entrainent une homogénéisation <strong>de</strong> la flore et du paysage (Gourgues, 2006 ; Jedlička et Prach,<br />

2006 ; CBN Franche-Comté, 2007 ; Pieret et Delbart, 2007).<br />

Lutte<br />

La métho<strong>de</strong> <strong>de</strong> lutte préconisée est la fauche, qui doit être répétée <strong>de</strong>ux fois par an, au<br />

printemps et à la fin <strong>de</strong> l’été en début <strong>de</strong> floraison (Gourgues, 2006 ; CBN Franche-Comté,<br />

2007 ; Pieret et Delbart, 2007). Il est également possible d’arracher les asters si le peuplement<br />

n’est pas trop important ou en tout <strong>de</strong>rnier recours <strong>de</strong> traiter chimiquement. Enfin, le<br />

Conservatoire Botanique teste actuellement les effets du pâturage sur les asters américains<br />

dans le marais <strong>de</strong> Saône (CBN Franche-Comté, 2007).<br />

6.8. La vergerette du Canada (Conyza cana<strong>de</strong>nsis)<br />

Biologie, écologie, impacts<br />

La vergerette du Canada (Conyza cana<strong>de</strong>nsis, Astéracées) est une plante annuelle<br />

originaire d’Amérique du Nord pouvant mesure jusqu’à 1,8 m. Elle a été introduite en Europe<br />

vers 1650 ainsi qu’au Japon et en Australasie. Cette espèce est potentiellement invasive en<br />

Europe (Weaver, 2001 ; Abhilasha et Joshi, 2007 ; Pelloté et Haury, 2008).<br />

La vergerette du Canada se reproduit uniquement par graines ; le nombre <strong>de</strong> graines<br />

produites dépend <strong>de</strong> la taille <strong>de</strong> la plante mais peut aller jusqu’à 230 000 (Weaver, 2001 ;<br />

Shields et al., 2006) et être dispersées par le vent à plus <strong>de</strong> 500 m (Dauer et al., 2007). C’est<br />

une plante pionnière <strong>de</strong> successions secondaires, qu’on retrouve fréquemment dans les<br />

vergers, vignes, champs cultivés et <strong>de</strong>s zones perturbées comme les plaines inondables<br />

(Weaver, 2001 ; Pelloté et Haury, 2008).<br />

La vergerette du Canada a un fort impact négatif sur l’agriculture : c’est une mauvaise<br />

herbe <strong>de</strong> plus <strong>de</strong> 40 cultures à travers le mon<strong>de</strong>, et elle a envahi plus <strong>de</strong> 44 000 ha <strong>de</strong> terres<br />

cultivées dans l’Est <strong>de</strong>s Etats-Unis. A forte <strong>de</strong>nsité, elle serait capable <strong>de</strong> réduire les<br />

ren<strong>de</strong>ments agricoles <strong>de</strong> 90% (Weaver, 2001 ; Shields et al., 2006 ; Dauer et al., 2007).<br />

19

Lutte<br />

De nombreux herbici<strong>de</strong>s ont été utilisés contre cette plante, et on trouve aujourd’hui<br />

<strong>de</strong>s populations résistantes au glyphosate, au paraquat, à l’atrazine, au simazine et d’autres.<br />

Cela n’empêche pas les cultivateurs <strong>de</strong> les utiliser, souvent en mélange.<br />

La vergerette du Canada ne s’établit pas dans les champs labourés car les rosettes sont<br />

déterrées. Une rotation <strong>de</strong> cultures, avec par exemple du seigle ou <strong>de</strong> l’orge, permet également<br />

<strong>de</strong> lutter efficacement contre cette plante (Weaver, 2001).<br />

6.9. L’impatiente <strong>de</strong> l’Himalaya (Impatiens glandulifera)<br />

Biologie, écologie, impacts<br />

L’impatiente <strong>de</strong> l’Himalaya (Impatiens glandulifera, Balsaminacées) est une gran<strong>de</strong><br />

plante herbacée annuelle pouvant mesurer jusqu’à 2 m <strong>de</strong> hauteur. Originaire du Népal et du<br />

Cachemire, elle a été introduite en 1901 en Amérique du Nord comme plante ornementale,<br />

puis en 1939 en Belgique, et <strong>de</strong> là dans le reste <strong>de</strong> l’Europe. Bien que considérée comme<br />

invasive, cette plante est très appréciée du grand public (Gourgues, 2006 ; Pieret et Delbart,<br />

2007 ; Clements, 2008 ; Wichrowski, 2010). En France elle n’est désormais plus vendue en<br />

jardinerie (Gourgues, 2006).<br />

Cette gran<strong>de</strong> annuelle colonise très rapi<strong>de</strong>ment les milieux riverains grâce à une<br />

importante production <strong>de</strong> graines, jusqu’à 2500 par plante, que les gousses à déhiscence<br />

élastique éjectent à maturité jusqu’à 5 m <strong>de</strong> distance. <strong>Le</strong>s cours d’eau permettent un transport<br />

<strong>de</strong>s graines sur <strong>de</strong> longues distances (Clements, 2008 ; Wichrowski, 2010). En Europe,<br />

l’impatiente ne semble pas avoir <strong>de</strong> prédateurs (Burkhart et Nentwig, 2008), mais elle peut<br />

être infestée par un virus (Kollmann et al., 2007).<br />

L’impatiente <strong>de</strong> l’Himalaya a un impact négatif sur la végétation indigène, elle crée<br />

une ombre importante, ce qui entraine une perte <strong>de</strong> biodiversité végétale (Hulme et Bremner,<br />

2006 ; Saad et Mahy, 2008 ; Wichrowski, 2010) ou encore un changement dans la hiérarchie<br />

<strong>de</strong> dominance <strong>de</strong>s espèces (Hejda et Pysek, 2006). De plus, grâce à son nectar très sucré, elle<br />

attire plus les pollinisateurs que les autres plantes (Bartomeus et al., 2010 ; Wichrowski,<br />

2010). Par ailleurs, l’impatiente <strong>de</strong> l’Himalaya à un impact sur les berges qu’elle laisse<br />

soumises à l’érosion et glissantes lorsque ses tiges meurent (Wichrowski, 2010).<br />

Lutte<br />

L’impatiente <strong>de</strong> l’Himalaya est l’une <strong>de</strong>s seules plantes invasives pouvant être<br />

totalement éradiquée par une gestion appropriée. Il est également possible <strong>de</strong> la composter<br />

après avant qu’elle si elle n’a pas encore fructifié (Wichrowski, 2010).<br />

20

L’arrachage et la fauche sont toutes <strong>de</strong>ux <strong>de</strong>s métho<strong>de</strong>s efficaces si elles sont réalisées<br />

avant la fructification (mi-juin – début Juillet). L’arrachage peut être fait à la main car les<br />

racines <strong>de</strong> l’impatiente sont peu profon<strong>de</strong>s, et cela limite donc les impacts sur le sol. La<br />

fauche doit être réalisée sous le premier entre-nœud, et répétée 2 fois dans l’année (Gourgues,<br />

2006 ; Pieret et Delbart, 2007 ; Wichrowski, 2010). L’éradication est plus efficace lorsqu’on<br />

commence en amont, les graines étant disséminées vers l’aval (Clements, 2008). Il est<br />

conseillé d’ensemencer les zones traitées avec <strong>de</strong>s espèces végétales indigènes et se surveiller<br />

les sites les années qui suivent (Pieret et Delbart, 2007 ; Clements, 2008 ; Wichrowski, 2010).<br />

<strong>Le</strong>s graines restent viables dans le sol seulement pendant 18 mois, la gestion peut donc mener<br />

à une éradication <strong>de</strong>s peuplements (Gourgues, 2006 ; Wichrowski, 2010).<br />

La lutte chimique est efficace avec du glyphosate ou du 2,4-D (Clements, 2008 ;<br />

Wichrowski, 2010). Des étu<strong>de</strong>s sont en cours en lutte biologique, avec le thysanoptère<br />

térébrant Taeniothrips major comme agent potentiel <strong>de</strong> lutte (Wichrowski, 2010).<br />

6.10. La fausse vigne vierge (Parthenocissus inserta)<br />

La fausse vigne vierge (Parthenocissus inserta, Vitacées) est une plante grimpante<br />

originaire d’Amérique du Nord qui a été introduite en Europe autour <strong>de</strong> 1900 comme plante<br />

ornementale. Elle est actuellement considérée comme une espèce à surveiller (Pysek et Prach,<br />

2003 ; CPS, 2006).<br />

La fausse vigne vierge se développe dans les habitats anthropiques, semi-naturels et<br />

naturels, notamment les forêts alluviales perturbées. <strong>Le</strong> feuillage <strong>de</strong> cette plante à croissance<br />

rapi<strong>de</strong> peut recouvrir les arbres ou arbustes sur lesquelles elle prend support, mais à ce jour<br />

aucun effet négatif sur le milieu ou sur la végétation n’a été déterminé. Néanmoins, ces<br />

plantes ne doivent pas être traitées comme <strong>de</strong>s déchets verts ordinaires, et l’expansion <strong>de</strong><br />

l’espèce doit être surveillée (Pysek et Prach, 2003 ; CPS, 2006).<br />

6.11. Propositions <strong>de</strong> gestion sur les digues<br />

La littérature nous fournit plusieurs métho<strong>de</strong>s <strong>de</strong> lutte contre ses invasives, qu’il faut à<br />

présent adapter au contexte. <strong>Le</strong>s herbici<strong>de</strong>s sont interdits à moins <strong>de</strong> 5 m <strong>de</strong>s cours d’eau et ne<br />

sont donc pas une métho<strong>de</strong> <strong>de</strong> gestion envisageable. La prévention est ici très importante. Il<br />

faut déjà s’assurer que tous les agents <strong>de</strong> terrain sachent reconnaitre ces espèces invasives, <strong>de</strong><br />

façon à ce que les digues soient surveillées en permanence. Lorsqu’un ouvrage est réalisé, il<br />

faut impérativement semer <strong>de</strong>s espèces indigènes pour empêcher l’installation <strong>de</strong>s invasives.<br />

<strong>Le</strong>s ouvrages réalisés ainsi que les zones traitées doivent être étroitement surveillés.<br />

21

La lutte contre les plantes ligneuses, c'est-à-dire le buddleia, le robinier faux acacia,<br />

l’ailante et l’érable négundo parait difficile, car ces espèces rejettent <strong>de</strong> souche. De plus, le<br />

cerclage est trop dangereux car il y a un risque que l’arbre tombe, et les digues sont<br />

fréquentées pour les loisirs. La seule métho<strong>de</strong> envisageable est donc l’arrachage précoce <strong>de</strong>s<br />

jeunes arbres, avec l’ai<strong>de</strong> d’outils <strong>de</strong> jardinage, qui doivent ensuite être brûlées. <strong>Le</strong>s jeunes<br />

érables négundo peuvent également être écorcés. Si certains arbres posent vraiment un<br />

problème, il est possible <strong>de</strong> les tronçonner puis <strong>de</strong> couper fréquemment les rejets <strong>de</strong> souche,<br />

mais ce n’est pas une métho<strong>de</strong> applicable à l’ensemble <strong>de</strong> la population.<br />

L’ambroisie ne s’implante que si on laisse du sol à nu. Pour lutter contre cette plante,<br />

le mieux est <strong>de</strong> l’arracher. Si les peuplements sont trop importants, on peu éventuellement la<br />

faucher début Septembre.<br />

Parmi les nombreuses métho<strong>de</strong>s <strong>de</strong> luttes proposées contre le solidage géant et les<br />

asters américains, celle qui semble la plus intéressante ici est la fauche, 2 fois par an, au<br />

printemps et juste avant la floraison. <strong>Le</strong>s produits <strong>de</strong> fauche doivent être incinérés. <strong>Le</strong>s asters<br />

américains peuvent également être arrachés si les peuplements ne sont pas trop importants.<br />

La lutte contre l’impatiente <strong>de</strong> l’Himalaya me parait être une priorité, car il est<br />

possible d’éradiquer les peuplements, donc plus cela est réalisé rapi<strong>de</strong>ment, moins il y aura <strong>de</strong><br />

travail. <strong>Le</strong> mieux est d’arracher ou <strong>de</strong> faucher sous le premier entre-nœud, en fonction <strong>de</strong> la<br />

taille du peuplement, en commençant par l’amont <strong>de</strong> la rivière. L’élimination <strong>de</strong>s tiges doit<br />

impérativement être réalisée avant la floraison, et il est possible <strong>de</strong> les composter.<br />

La vergerette du Canada et la fausse vigne vierge n’ayant a priori pas d’impacts sur la<br />

végétation indigène, sur le milieu ou sur les ouvrages, il ne me parait pas nécessaire <strong>de</strong> les<br />

soumettre à une gestion particulière. Néanmoins, il peut être intéressant <strong>de</strong> suivre l’évolution<br />

<strong>de</strong> leurs populations.<br />

22

Bibliographie<br />

Abhilasha D., Joshi J. (2007). Evolution of traits explaining invasion success of Conyza<br />

cana<strong>de</strong>nsis (L). The ESA/SER Joint Meeting. http://eco.confex.com/<br />

<strong>AD</strong>IDR (2006). Plan <strong>de</strong> gestion <strong>de</strong> la végétation. Echo <strong>de</strong>s digues. No.6.<br />

AME (Agence Méditerranéenne <strong>de</strong> l’environnement) (2008). Plantes envahissantes <strong>de</strong> la<br />

région méditerranéenne. Ailanthus altissima, fiche No.2. ; Buddleja davidii, fiche<br />

No.6. www.ame-lr.org.<br />

Atland J.E., Ream J. (2010). Control of Butterfly Bush with Postemergence Herbici<strong>de</strong>s.<br />

Journal of Environmental Horticulture. Vol.238, No.1. 48-52.<br />

Bartomeus I, Vilà M., Steffan-Dewenter I. (2010). Combined effects of Impatiens<br />

glandulifera invasion and landscape structure on native plant pollination. Journal of<br />

Ecology. Vol.98, 440-450.<br />

Bohren C., Mermillod G., Delabays N. (2006). Common ragweed (Ambrosia artemisiifolia<br />

L.) in Switzerland: <strong>de</strong>velopment of a nationwi<strong>de</strong> concerted action. Journal of Plant<br />

Diseases and Protection. 497-503.<br />

Boyer M. (2010). Métho<strong>de</strong>s <strong>de</strong> diagnostique et stratégies <strong>de</strong> lutte. Renouées du Japon :<br />

gestion et lutte. Journée technique d’information et d’échange. Association Rivières<br />

Rhône Alpes. Concept Cours d’Eau.<br />

Burkhart K., Nentwig W. (2008). Control of Impatiens glandulifera (Balsaminaceae) by<br />

Antagonists in its Inva<strong>de</strong>d Range? Invasive Plant Science and Management. Vol.1.<br />

352-358.<br />

CBN (Conservatoire Botanique National) <strong>de</strong> Franche-Comté (2007). Espèces invasives <strong>de</strong><br />

Franche-Comté – <strong>Le</strong>s asters américains. http://conservatoire-botanique-fc.org<br />

Chapuis-Lardy L., Van<strong>de</strong>rhoeven S., Dassonville N., Koutika L.S., Meerts P. (2006). Effect<br />

of the exotic invasive plant Solidago gigantea on soil phosphorus status. Biology and<br />

Fertility of Soils. Vol.42. 481-489.<br />

Clements D.R., Feenstra K.R., Jones K., Staniforth R. (2008). The Biology of Invasive Alien<br />

Plants in Canada. 9. Impatiens glandulifera Royle. Canadian Journal of Plant Science.<br />

Vol.88, No.2, 403-417.<br />

CPS (Commission suisse pour la conservation <strong>de</strong>s Plantes Sauvages) (2006). Plantes<br />

exotiques envahissantes : une menace pour la nature, la santé et l’économie. Espèce <strong>de</strong><br />

la liste noire / Espèce <strong>de</strong> la « Watch List ». www.cps-skew.ch.<br />

Dassonville N., Van<strong>de</strong>rhoeven S., Gruber W., Meerts P. (2007). Invasion by Fallopia<br />

japonica increases topsoil mineral nutrient concentration. Ecoscience. Vol.14. 230-<br />

240.<br />

Dauer J.T., Mortensen D.A., VanGessel M.J. (2007). Temporal and spatial dynamics of longdistance<br />

Conyza cana<strong>de</strong>nsis seed dispersal. Journal of Applied Ecology. Vol.44. 105-<br />

114.<br />

Delabays N., Bohren C., Mermillod G. (2005). L’ambroisie à feuilles d’armoise (Ambrosia<br />

artemisiifolia L.) en Suisse: aspects malherbologiques. Agroscope RAC Changins.<br />

www.racchangins.ch.<br />

Dommanet F. (2010). Espèces invasives <strong>de</strong>s berges <strong>de</strong> rivière : le rôle <strong>de</strong> la compétition pour<br />

la lumière dans le développement <strong>de</strong>s renouées asiatiques. Universités <strong>de</strong> Paris,<br />

Cemagref <strong>de</strong> Grenoble.<br />

Felker-Quinn E., Bailey J.K., Schweitzer J.A. (2009). Genetic-based plant-soil feedbacks alter<br />

the germination and performance of the invasive species Ailanthus altissima, through<br />

the soil biota. The 94th ESA Annual Meeting. http://eco.confex.com/<br />

23

Fry J.C. (2010). Analysis of floristic diversity of Ailanthus altissima Mill. Swingle (tree of<br />

heaven) and co-occurring native tree species in North-eastern Maryland. Thèse<br />

soumise à l’université du Delaware.<br />

Gerber E., Krebs C., Murrell C., Moretti M., Rocklin R., Schaffner U. (2008). Exotic invasive<br />

knotweeds (Fallopia spp.) negatively affect native plant and invertebrate assemblages<br />

in European riparian habitats. Biological Conservation. Vol.141. 646-654.<br />

Gerber E., Murrell C., Krebs C., Bilat J., Schaffner U. (2010). Evaluating non-chemical<br />

management methods against invasive exotic knotweeds, Fallopia spp. CABI Europe<br />

- Suisse, résultats non publiés.<br />

Gomez-Aparicio L., Canham C.D. (2008). Neighbourhood analyses of the allelopathic effects<br />

of the invasive tree Ailanthus altissima in temperate forests. Journal of Ecology.<br />

Vol.96, No.3. 447-458.<br />

Gourgues F. (2006). <strong>Le</strong>s plantes envahissantes <strong>de</strong> l’<strong>Isère</strong>. Conseil Général <strong>de</strong> l’<strong>Isère</strong>, Agence<br />

<strong>de</strong> l’Eau Rhône Méditerranée et Corse, Gentiana Société Botanique Dauphinoise.<br />

Grimsby J.L., Tsirelson D., Gammon M.A., Kessely R. (2007). Genetic diversity and clonal<br />

vs. sexual reproduction in Fallopia spp. (Polygonaceae). American Journal of Botany.<br />

Vol.94, No.6. 957-954.<br />

Güsewell S., Jakobs G., Weber E. (2006). Native and introduced populations of Solidago<br />

gigantean differ in shoot production but not in leaf traits or litter <strong>de</strong>composition.<br />

Functional Ecology. Vol.20. 575-584.<br />

Heisey R.M. (2010) Allelopathic effects of Ailanthus altissima (tree-of-heaven) seeds and<br />

young seedlings. The 95th ESA Annual Meeting. http://eco.confex.com/<br />

Hejda M., Pysek P. (2006). What is the impact of Impatiens glandulifera on species diversity<br />

of inva<strong>de</strong>d riparian vegetation? Biological Conservation. Vol.132. 143–152.<br />

Hulme P.E., Bremner E.T. (2006). Assessing the impact of Impatiens glandulifera on riparian<br />

habitats: partitioning diversity components following species removal. Journal of<br />

Applied Ecology. Vol.43, No.43-50.<br />

Jakobs G., Weber E., Edwards P.J. (2004). Introduced plants of the invasive Solidago<br />

gigantea (Asteraceae) are larger and grow <strong>de</strong>nser than conspecifics in the native range.<br />

Diversity and Distributions. Vol.10. 11-19.<br />

Jedlička J., Prach K. (2006). A comparison of two North-American asters invading in central<br />

Europe. Flora - Morphology, Distribution, Functional Ecology of Plants. Vol.201,<br />

No.8. 652-657.<br />

Kaproth M.A., McGraw J.B. (2008). Seed Viability and Dispersal of the Wind-Dispersed<br />