Annie Ernaux évoque sa jeunesse et rend hommage à son père

Annie Ernaux évoque sa jeunesse et rend hommage à son père

Annie Ernaux évoque sa jeunesse et rend hommage à son père

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

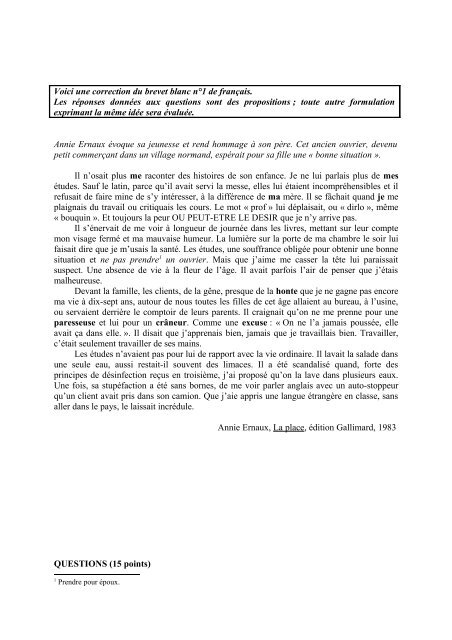

Voici une correction du brev<strong>et</strong> blanc n°1 de français.<br />

Les réponses données aux questions <strong>son</strong>t des propositions ; toute autre formulation<br />

exprimant la même idée sera évaluée.<br />

<strong>Annie</strong> <strong>Ernaux</strong> <strong>évoque</strong> <strong>sa</strong> <strong>jeunesse</strong> <strong>et</strong> <strong>rend</strong> <strong>hommage</strong> <strong>à</strong> <strong>son</strong> <strong>père</strong>. C<strong>et</strong> ancien ouvrier, devenu<br />

p<strong>et</strong>it commerçant dans un village normand, espérait pour <strong>sa</strong> fille une « bonne situation ».<br />

Il n’o<strong>sa</strong>it plus me raconter des histoires de <strong>son</strong> enfance. Je ne lui parlais plus de mes<br />

études. Sauf le latin, parce qu’il avait servi la messe, elles lui étaient incompréhensibles <strong>et</strong> il<br />

refu<strong>sa</strong>it de faire mine de s’y intéresser, <strong>à</strong> la différence de ma mère. Il se fâchait quand je me<br />

plaignais du travail ou critiquais les cours. Le mot « prof » lui déplai<strong>sa</strong>it, ou « dirlo », même<br />

« bouquin ». Et toujours la peur OU PEUT-ETRE LE DESIR que je n’y arrive pas.<br />

Il s’énervait de me voir <strong>à</strong> longueur de journée dans les livres, m<strong>et</strong>tant sur leur compte<br />

mon vi<strong>sa</strong>ge fermé <strong>et</strong> ma mauvaise humeur. La lumière sur la porte de ma chambre le soir lui<br />

fai<strong>sa</strong>it dire que je m’u<strong>sa</strong>is la <strong>sa</strong>nté. Les études, une souffrance obligée pour obtenir une bonne<br />

situation <strong>et</strong> ne pas p<strong>rend</strong>re 1 un ouvrier. Mais que j’aime me casser la tête lui parais<strong>sa</strong>it<br />

suspect. Une absence de vie <strong>à</strong> la fleur de l’âge. Il avait parfois l’air de penser que j’étais<br />

malheureuse.<br />

Devant la famille, les clients, de la gêne, presque de la honte que je ne gagne pas encore<br />

ma vie <strong>à</strong> dix-sept ans, autour de nous toutes les filles de c<strong>et</strong> âge allaient au bureau, <strong>à</strong> l’usine,<br />

ou servaient derrière le comptoir de leurs parents. Il craignait qu’on ne me prenne pour une<br />

paresseuse <strong>et</strong> lui pour un crâneur. Comme une excuse : « On ne l’a jamais poussée, elle<br />

avait ça dans elle. ». Il di<strong>sa</strong>it que j’apprenais bien, jamais que je travaillais bien. Travailler,<br />

c’était seulement travailler de ses mains.<br />

Les études n’avaient pas pour lui de rapport avec la vie ordinaire. Il lavait la <strong>sa</strong>lade dans<br />

une seule eau, aussi restait-il souvent des limaces. Il a été scandalisé quand, forte des<br />

principes de désinfection reçus en troisième, j’ai proposé qu’on la lave dans plusieurs eaux.<br />

Une fois, <strong>sa</strong> stupéfaction a été <strong>sa</strong>ns bornes, de me voir parler anglais avec un auto-stoppeur<br />

qu’un client avait pris dans <strong>son</strong> camion. Que j’aie appris une langue étrangère en classe, <strong>sa</strong>ns<br />

aller dans le pays, le lais<strong>sa</strong>it incrédule.<br />

QUESTIONS (15 points)<br />

1 P<strong>rend</strong>re pour époux.<br />

<strong>Annie</strong> <strong>Ernaux</strong>, La place, édition Gallimard, 1983

I. Un récit de vie<br />

1. Dans le premier paragraphe, relevez les quatre termes montrant la présence de la narratrice<br />

dans le texte. Vous donnez la nature de ces termes. (2 points)<br />

Nous pouvons relever quatre termes exprimant la présence de la narratrice (nous les<br />

soulignons) : « Il n’o<strong>sa</strong>it plus me raconter des histoires de <strong>son</strong> enfance. Je ne lui parlais<br />

plus de mes études. Sauf le latin, parce qu’il avait servi la messe, elles lui étaient<br />

incompréhensibles <strong>et</strong> il refu<strong>sa</strong>it de faire mine de s’y intéresser, <strong>à</strong> la différence de ma<br />

mère. »<br />

« me » <strong>et</strong> « je » <strong>son</strong>t des pronoms per<strong>son</strong>nels, « ma » <strong>et</strong> « mes » <strong>son</strong>t des déterminants<br />

possessifs.<br />

2. Quel est le temps dominant de ce récit ? Quelle en est <strong>sa</strong> valeur ? A quelle période de la vie<br />

de la narratrice ce temps revoie-t-il ? (1 point)<br />

Le temps dominant de ce récit est l’imparfait. Il a une valeur d’habitude. Il <strong>évoque</strong><br />

l’enfance de la narratrice.<br />

3. Quel niveau de langue utili<strong>sa</strong>it-elle alors ? Appuyez votre réponse sur une expression tirée<br />

du premier paragraphe. (1 point)<br />

Le niveau de langue est familier comme le montrent l’emploi des termes « prof »,<br />

« dirlo », « bouquin ».<br />

4. A quel genre littéraire ce texte appartient-il ? Justifiez votre réponse. (0,5 point) Ce texte<br />

est extrait d’une autobiographie. La présence du Je, <strong>à</strong> la fois narrateur <strong>et</strong> auteur, le<br />

thème de l’enfance l’attestent.<br />

II. Un <strong>père</strong> <strong>et</strong> <strong>sa</strong> fille<br />

5. a) A quelle forme <strong>son</strong>t les deux premières phrases ? (0,5 point)<br />

Les deux phrases <strong>son</strong>t <strong>à</strong> la forme négative<br />

b) Expliquez le sens du mot « incompréhensibles » (l.2) en partant de la formation de ce mot.<br />

(1 point)<br />

Le mot « incompréhensible » est formé d’un préfixe de sens contraire « in » , d’un<br />

radical « -compréhens » <strong>et</strong> d’un suffixe « -ible » ; le terme signifie « que l’on ne peut<br />

comp<strong>rend</strong>re »<br />

6. Qu’en déduisez-vous sur les relations entre le <strong>père</strong> <strong>et</strong> la fille ? (0,5 point)<br />

Il existe une difficile communication entre le <strong>père</strong> <strong>et</strong> la fille, les relations <strong>son</strong>t tendues <strong>et</strong><br />

maladroites.<br />

7. Dégagez trois arguments avancés par le <strong>père</strong> pour justifier ses craintes <strong>à</strong> l’égard des études<br />

de <strong>sa</strong> fille. Citez le texte pour illustrer votre réponse. (1,5 points)<br />

Les trois arguments avancés par le <strong>père</strong> <strong>son</strong>t les suivants :<br />

1. les études nuisent <strong>à</strong> la <strong>sa</strong>nté <strong>et</strong> <strong>à</strong> la <strong>jeunesse</strong> : « La lumière sur la porte de ma chambre<br />

le soir lui fai<strong>sa</strong>it dire que je m’u<strong>sa</strong>is la <strong>sa</strong>nté. »<br />

2. les études ne donnent pas une bonne image du travail : « Il craignait qu’on ne me<br />

prenne pour une paresseuse <strong>et</strong> lui pour un crâneur. »<br />

3. les études n’ont aucun lien avec la vie : « Il a été scandalisé quand, forte des principes<br />

de désinfection reçus en troisième, j’ai proposé qu’on la lave dans plusieurs eaux. »

8. Montrez, en prenant appui sur le texte, que le <strong>père</strong> n’est pas totalement opposé aux études.<br />

(1 point)<br />

Le <strong>père</strong> hésite quant <strong>à</strong> l’attitude qu’il doit adopter, <strong>à</strong> l’égard de <strong>sa</strong> fille, <strong>à</strong> l’égard de <strong>son</strong><br />

entourage. Il <strong>sa</strong>it que les études <strong>son</strong>t une promesse pour un autre avenir, un moyen<br />

d’échapper <strong>à</strong> une vie déterminée. On le voit dans les phrases suivantes : « Et toujours la<br />

peur OU PEUT-ETRE LE DESIR que je n’y arrive pas. » ou « Les études, une<br />

souffrance obligée pour obtenir une bonne situation <strong>et</strong> ne pas p<strong>rend</strong>re 2 un ouvrier. » ou<br />

encore « Comme une excuse : « On ne l’a jamais poussée, elle avait ça dans elle. ».<br />

III. Deux conceptions du travail<br />

9. Recopiez la seule phrase qui rapporte au discours direct les paroles du <strong>père</strong>. Quel intérêt le<br />

discours direct présente-t-il pour comp<strong>rend</strong>re le point de vue du <strong>père</strong> ? (1 point)<br />

La seule phrase au discours direct est : « On ne l’a jamais poussée, elle avait ça dans<br />

elle. » L’u<strong>sa</strong>ge du discours direct perm<strong>et</strong> <strong>à</strong> la narratrice de faire entendre la voix de <strong>son</strong><br />

<strong>père</strong>, singulière, différente de celle de <strong>sa</strong> fille.<br />

10. Dans le troisième paragraphe, relevez quatre termes montrant que le <strong>père</strong> redoute le regard<br />

des autres. Comment expliquez-vous c<strong>et</strong>te réaction ? (1,5 points)<br />

Nous pouvons relever les termes suivants : « honte », crâneur », « paresseuse », « il<br />

craignait ». La réaction du <strong>père</strong> s’explique dans la mesure où la narratrice rompt avec<br />

une certaine norme sociale ; le <strong>père</strong> a peur d’être mal jugé, d’être accusé d’un trop<br />

grand désir d’ambition pour <strong>sa</strong> fille.<br />

11. « Il di<strong>sa</strong>it que j’apprenais bien, jamais que je travaillais bien. » (l.16) Pourquoi le <strong>père</strong> faitil<br />

une distinction entre « app<strong>rend</strong>re » <strong>et</strong> « travailler » ? Comment la construction de la phrase<br />

m<strong>et</strong>-elle c<strong>et</strong>te opposition en valeur ? (1 point)<br />

Le <strong>père</strong> fait c<strong>et</strong>te distinction pour opposer le travail que l’on gagne de ses mains (ce qu’il<br />

fait lui, ainsi que les autres jeunes filles) <strong>et</strong> les études de la narratrice qui <strong>son</strong>t tout <strong>à</strong> fait<br />

autre chose, qui ne relève pas d’un travail manuel <strong>et</strong> rémunéré.<br />

On le voit dans le rythme binaire <strong>et</strong> le parallélisme de la phrase, avec l’opposition très<br />

marquée sur « jamais » ainsi que la répétition de l’adverbe « bien ».<br />

12. Relevez dans le troisième paragraphe une phrase définis<strong>sa</strong>nt la conception que le <strong>père</strong> a du<br />

travail. (1 point)<br />

La phrase définis<strong>sa</strong>nt la conception que le <strong>père</strong> a du travail est : « Travailler, c’était<br />

seulement travailler de ses mains. »<br />

13. Selon la jeune fille, quels avantages les études présentent-elles ? Trouvez-en une<br />

illustration dans le texte. (1,5 points)<br />

Selon la jeune fille, les études présentent les avantages suivants : sortir de <strong>son</strong> milieu<br />

social <strong>et</strong> ne pas épouser un ouvrier, rencontrer des gens (comme l’auto-stoppeur),<br />

s’ouvrir au monde <strong>et</strong> avoir une culture générale, comme en témoigne l’épisode de la<br />

<strong>sa</strong>lade : « Il a été scandalisé quand, forte des principes de désinfection reçus en<br />

troisième, j’ai proposé qu’on la lave dans plusieurs eaux. »<br />

REECRITURE (3 points)<br />

2 P<strong>rend</strong>re pour époux.

« Il craignait qu’on ne me prenne pour une paresseuse <strong>et</strong> lui pour un crâneur. Comme une<br />

excuse : « On ne l’a jamais poussée, elle avait ça dans elle. ». Il di<strong>sa</strong>it que j’apprenais bien,<br />

jamais que je travaillais bien. »<br />

Réécrivez le pas<strong>sa</strong>ge en remplaçant « je » par « nous » (<strong>Annie</strong> <strong>et</strong> <strong>sa</strong> sœur). Effectuez toutes les<br />

modifications néces<strong>sa</strong>ires.<br />

>> Il craignait qu’on ne nous prenne pour des paresseuses <strong>et</strong> lui pour un crâneur. Comme une<br />

excuse : « On ne les a jamais poussées, elles avaient ça dans elles. » Il di<strong>sa</strong>it que nous<br />

apprenions bien, jamais que nous travaillions bien. »<br />

DICTEE (7 points)<br />

Ils s’emparaient complètement de leur p<strong>et</strong>it-fils, décidant de tout <strong>à</strong> <strong>son</strong> propos, comme si<br />

j’étais restée une p<strong>et</strong>ite fille incapable de s’occuper d’un enfant. Accueillant avec doute les<br />

principes d’éducation que je croyais néces<strong>sa</strong>ires, faire la sieste <strong>et</strong> pas de sucreries. On<br />

mangeait tous les quatre <strong>à</strong> la table contre la fenêtre, l’enfant sur mes genoux. Un beau soir<br />

calme, un moment qui ressemblait <strong>à</strong> un rachat.<br />

Mon ancienne chambre avait conservé la chaleur du jour. Ils avaient installé un p<strong>et</strong>it lit <strong>à</strong><br />

côté du mien pour le p<strong>et</strong>it bonhomme. Je n’ai pas dormi avant deux heures après avoir es<strong>sa</strong>yé<br />

de lire.<br />

La place, <strong>Annie</strong> <strong>Ernaux</strong>