Contes d'ici et d'ailleurs - Hachette

Contes d'ici et d'ailleurs - Hachette

Contes d'ici et d'ailleurs - Hachette

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

62<br />

3<br />

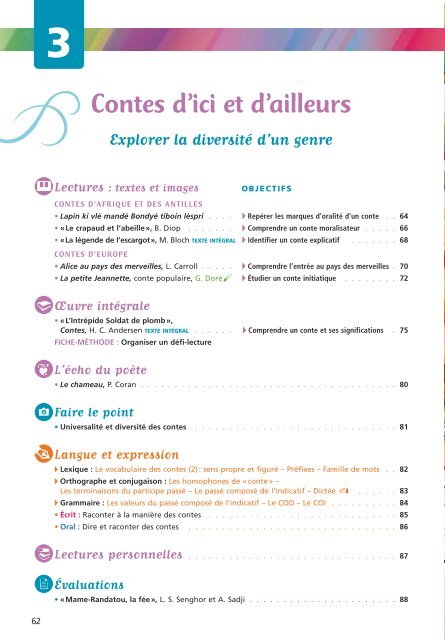

<strong>Contes</strong> d’ici <strong>et</strong> d’ailleurs<br />

Explorer la diversité d’un genre<br />

Lectures : textes <strong>et</strong> images OBJECTIFS<br />

CONTES D’AFRIQUE ET DES ANTILLES<br />

• Lapin ki vlé mandé Bondyé tiboin lèspri . . . . Repérer les marques d’oralité d’un conte . . 64<br />

• « Le crapaud <strong>et</strong> l’abeille », B. Diop . . . . . . . Comprendre un conte moralisateur . . . . . 66<br />

• «La légende de l’escargot», M. Bloch TEXTE INTÉGRAL Identifier un conte explicatif . . . . . . . 68<br />

CONTES D’EUROPE<br />

• Alice au pays des merveilles, L. Carroll . . . . . Comprendre l’entrée au pays des merveilles . 70<br />

• La p<strong>et</strong>ite Jeann<strong>et</strong>te, conte populaire, G. Doré Étudier un conte initiatique . . . . . . . . 72<br />

Œuvre intégrale<br />

• « L’Intrépide Soldat de plomb »,<br />

<strong>Contes</strong>, H. C. Andersen TEXTE INTÉGRAL . . . . . . Comprendre un conte <strong>et</strong> ses significations . 75<br />

FICHE-MÉTHODE : Organiser un défi-lecture<br />

L’écho du poète<br />

• Le chameau, P. Coran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80<br />

Faire le point<br />

• Universalité <strong>et</strong> diversité des contes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81<br />

Langue <strong>et</strong> expression<br />

Lexique : Le vocabulaire des contes (2) : sens propre <strong>et</strong> figuré – Préfixes – Famille de mots . . 82<br />

Orthographe <strong>et</strong> conjugaison : Les homophones de « conte » –<br />

Les terminaisons du participe passé – Le passé composé de l’indicatif – Dictée ✍ . . . . . . 83<br />

Grammaire : Les valeurs du passé composé de l’indicatif – Le COD – Le COI . . . . . . . . . . 84<br />

• Écrit : Raconter à la manière des contes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85<br />

• Oral : Dire <strong>et</strong> raconter des contes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86<br />

Lectures personnelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87<br />

Évaluations<br />

• « Mame-Randatou, la fée », L. S. Senghor <strong>et</strong> A. Sadji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

Quels personnages de contes identifiez-vous ?<br />

Quelles régions du monde sont évoquées ?<br />

De quelle manière les contes sont-ils transmis ?<br />

3 u <strong>Contes</strong> d’ici <strong>et</strong> d’ailleurs<br />

63

1. Le lapin qui voulait demander<br />

à Dieu un peu plus d’intelligence.<br />

2. coulirous : poissons.<br />

3. Zamba : chèvre.<br />

4. coco d’Espagne : fruit<br />

du cocotier.<br />

64<br />

Pour commencer<br />

Lectures<br />

Gros plan sur un lièvre<br />

européen debout dans<br />

l’herbe haute (Lepus<br />

europeaus), droits gérés.<br />

© DEA Picture Library/<br />

G<strong>et</strong>ty Images<br />

.<br />

.<br />

10<br />

.<br />

.<br />

.<br />

.<br />

15<br />

.<br />

.<br />

.<br />

.<br />

20<br />

.<br />

.<br />

.<br />

.<br />

25<br />

.<br />

Citez des titres de contes.<br />

Résumez brièvement par oral un conte que vous connaissez.<br />

CONTES D’AFRIQUE ET DES ANTILLES<br />

.<br />

.<br />

.<br />

.<br />

5<br />

.<br />

.<br />

Avant de lire le texte<br />

1. Où situez-vous les Antilles ?<br />

2. Qu’est-ce que la langue créole ?<br />

Lapin ki vlé mandé<br />

Bondyé tiboin lèspri 1<br />

texte enregistré<br />

Aux Antilles, les contes étaient racontés principalement<br />

le soir à la veillée. Comme c<strong>et</strong>te pratique diminue à notre<br />

époque, des recueils de contes sont publiés pour perpétuer<br />

c<strong>et</strong>te tradition orale.<br />

«Aaah, les enfants! Vous êtes là autour de moi comme<br />

des coulirous 2 dans une boîte. Qu’est-ce que vous voulez<br />

que je vous raconte?<br />

– Aaah, eh ben, tout simplement, racontez-nous l’histoire<br />

de Compère Lapin!<br />

– Ah bon! Eh ben, bon: écoutez bien, faites bien attention.<br />

“Un jour, Compère Lapin, qui était déjà très très malin,<br />

se dit qu’il n’était pas assez malin. Alors il prit une grande échelle, <strong>et</strong><br />

il monta klik klik klik klik... Il alla trouver Dieu <strong>et</strong> il lui dit:<br />

– Mon Dieu, vous m’avez mis sur la terre, mais je suis plus bête que<br />

tout; j’aimerais que vous me donniez un peu d’intelligence.<br />

Dieu lui répondit :<br />

– Un p<strong>et</strong>it bonhomme comme toi! Tellement savant qui trompe tout<br />

le monde...<br />

– Eh bien, mon Dieu, si vous voulez bien me donner un peu d’intelligence<br />

quand même!<br />

Alors Dieu dit à Compère Lapin :<br />

– Bon : r<strong>et</strong>ourne sur la terre, <strong>et</strong> dans huit jours, tu me rapporteras : une<br />

dent de Zamba 3 , des poils de cochon marron, du lait de vache sauvage,<br />

une crotte de tigre, tout ça dans un p<strong>et</strong>it coco d’Espagne 4 où tu as déjà<br />

fait entrer une couleuvre <strong>et</strong> ses sept p<strong>et</strong>its... Bon, vas-y <strong>et</strong> reviens dans<br />

huit jours, hein?<br />

– Oui, mon Dieu.<br />

Alors Compère Lapin redescendit tout de suite sur la terre, <strong>et</strong> quand<br />

il arriva, il tomba devant un grand cocotier : un cocotier espagnol <strong>et</strong><br />

qui était chargé de singes. Il dit :

◗ Les dialogues dans le conte<br />

.<br />

.<br />

.<br />

30<br />

.<br />

– Que vous êtes laids! Qu’est ce que vous sentez!<br />

Alors les singes n’étaient pas contents! Ils commencèrent à prendre<br />

des cocos dans l’arbre <strong>et</strong> ils les envoyèrent sur Lapin : bim, bim, bim,<br />

bim, bim, bim... Lapin, qui n’attendait que ça, ramassa un coco;<br />

il le prit, lui coupa la tête <strong>et</strong> il partit.”» […]<br />

Lapin ki vlé mandé Bondyé tiboin lèspri, conte créole (conte de la Guadeloupe raconté par J.H.M.).<br />

Repérer les marques d’oralité d’un conte<br />

1. Dans les lignes 1 à 3 : a. qui parle? Quel est son rôle?<br />

b. À qui s’adresse-t-il ? Que demande-t-il à son auditoire<br />

?<br />

2. Qui est le héros du conte ? Que demande-t-il à<br />

Dieu ? Citez le texte à l’appui de votre réponse.<br />

3. Quelles épreuves Dieu lui impose-t-il ?<br />

◗ Les marques d’oralité<br />

4. « klik klik klik klik » (l. 9) : a. à quoi ces mots serventils?<br />

b. On nomme ce type de mots des «onomatopées» :<br />

relevez-en un autre exemple dans le texte.<br />

Expression orale<br />

5. a.Relevez des mots qui appartiennent à la langue<br />

orale <strong>et</strong> non à la langue écrite.<br />

b. « qui était déjà très très malin » (l. 7) : quel est le<br />

niveau de langue de c<strong>et</strong>te tournure ?<br />

c. Relevez d’autres tournures qui appartiennent au<br />

même niveau de langue.<br />

Gardons une trace écrite<br />

À quoi repère-t-on que ce conte créole appartient<br />

à la tradition orale ?<br />

Choisissez l’une des épreuves imposées à Compère Lapin <strong>et</strong> racontez-la<br />

oralement. Vous veillerez à souligner les marques d’oralité pour garder<br />

l’attention de l’auditoire <strong>et</strong> rendre le récit vivant.<br />

➜ Les niveaux de langue – p. 356<br />

3 u <strong>Contes</strong> d’ici <strong>et</strong> d’ailleurs<br />

65

Lectures<br />

Birago Diop<br />

(1906-1989)<br />

C<strong>et</strong> écrivain sénégalais d’expression<br />

française rendit hommage<br />

à la tradition orale de son pays<br />

en publiant des contes, notamment<br />

ses <strong>Contes</strong> d’Amadou<br />

Koumba.<br />

1. m<strong>et</strong>s : plat.<br />

2. calebasse : fruit d’un<br />

arbre tropical qui, vidé,<br />

sert de récipient.<br />

3. marigot : bras de rivière<br />

ou lieu bas inondable.<br />

4. récurée : n<strong>et</strong>toyée.<br />

5. canari : en Afrique, aux<br />

Antilles, récipient en terre<br />

cuite pour l’eau potable.<br />

66<br />

texte enregistré<br />

.<br />

.<br />

.<br />

.<br />

5<br />

.<br />

.<br />

.<br />

.<br />

10<br />

.<br />

.<br />

.<br />

.<br />

15<br />

.<br />

.<br />

.<br />

.<br />

20<br />

.<br />

.<br />

.<br />

.<br />

25<br />

.<br />

.<br />

.<br />

.<br />

30<br />

.<br />

.<br />

.<br />

.<br />

35<br />

.<br />

Avant de lire le texte<br />

On appelle « griot » un poète <strong>et</strong> musicien ambulant<br />

en Afrique noire. Lisez la biographie de Birago Diop :<br />

Les <strong>Contes</strong> d’Amadou Koumba relèvent-ils de<br />

la tradition orale ou écrite ?<br />

Le crapaud <strong>et</strong> l’abeille<br />

Griot<br />

sénégalais joueur de Kora,<br />

harpe à 21 cordes. © Michel<br />

Renaudeau/HOA-QUI/Eyedea<br />

M’ Bott-le-Crapaud saluait chacun <strong>et</strong> conversait avec certains.<br />

C’est ainsi qu’un jour, en le quittant, Yambe-l’Abeille lui dit :<br />

«M’ Bott, viens donc un jour jusqu’à la maison partager mon repas.»<br />

M’ Bott ne se fit pas répéter deux fois l’invitation, car il avait entendu<br />

dire que Yambe-l’Abeille savait préparer un m<strong>et</strong>s 1 qu’aucun être au monde<br />

ne savait faire. […] Le lendemain donc, M’ Bott-le-Crapaud s’en alla,<br />

sautillant, plein de joie <strong>et</strong> d’appétit, vers la maison de Yambe-l’Abeille.<br />

«Yambe, sa Yaram Djam? (Abeille es-tu en paix?) salua-t-il.<br />

– Djama ma rek (En paix seulement) lui fut-il répondu.<br />

– Me voici! se présenta poliment M’ Bott.<br />

– Approche», invita Yambe-l’Abeille.<br />

M’ Bott-le-Crapaud s’approcha de la calebasse 2 pleine de miel, sur<br />

le rebord de laquelle il appuya l’index de la main gauche, comme doit<br />

le faire tout enfant bien élevé. Il avança la main droite vers le repas<br />

qui paraissait si bon, mais Yambe-l’Abeille l’arrêta :<br />

«Oh! mais mon ami, tu ne peux vraiment pas manger avec une main<br />

aussi sale! Va donc te la laver!»<br />

M’ Bott-le-Crapaud s’en fut allègrement vers le marigot 3 , top-clop!<br />

top-clop! puis revint aussi allègrement, clop-top! top-clop! <strong>et</strong> s’assit<br />

près de la calebasse :<br />

«Mais elle est encore plus sale que tout à l’heure, ta main!»<br />

M’ Bott-le-Crapaud s’en r<strong>et</strong>ourna sur le sentier du marigot, un peu<br />

moins allègrement, clop-top! puis revint chez Yambe-l’Abeille, qui lui<br />

refit la même réflexion.<br />

Il repartit au marigot d’une allure beaucoup moins vive, clop-top!…<br />

top!… clop-top! Quand il revint de son septième voyage aller <strong>et</strong><br />

r<strong>et</strong>our, les mains toujours aussi crottées par la boue du sentier <strong>et</strong> suant<br />

au chaud soleil, la calebasse était vide <strong>et</strong> récurée 4 . M’ Bott-le-Crapaud<br />

comprit enfin que Yambe-l’Abeille s’était moquée de lui.<br />

Il n’en prit pas moins poliment congé de son hôte :<br />

«Passe la journée en paix, Yambe,» fit-il en rejoignant l’ombre de son<br />

vieux canari 5 .<br />

Des jours passèrent. M’ Bott-le-Crapaud, aux leçons des grands <strong>et</strong><br />

des vieux, avait appris beaucoup de choses; <strong>et</strong>, sur le sentier du marigot,<br />

il saluait toujours chacun <strong>et</strong> conversait toujours avec certains, dont<br />

Yambe-l’Abeille, à qui il dit enfin un jour :

◗ Un conte oral <strong>et</strong> merveilleux<br />

1. Qui sont les personnages du conte ?<br />

.<br />

.<br />

.<br />

40<br />

.<br />

.<br />

.<br />

.<br />

45<br />

.<br />

.<br />

.<br />

.<br />

50<br />

.<br />

.<br />

.<br />

.<br />

55<br />

.<br />

.<br />

.<br />

.<br />

60<br />

« Yambe, viens donc un jour jusqu’à la maison, nous mangerons<br />

ensemble.»<br />

Yambe-l’Abeille accepta l’invitation. Le surlendemain, elle s’en alla<br />

vers la demeure de M’ Bott-le-Crapaud, gentil <strong>et</strong> vraiment sans<br />

rancune, se disait-elle. Sur le seuil elle se posa <strong>et</strong> salua :<br />

«M’ Bott, as-tu la paix?<br />

– La paix seulement! répondit M’ Bott-le-Crapaud, qui était accroupi<br />

devant une calebasse pleine de bonnes choses. Entre donc, mon amie!»<br />

Yambe-l’Abeille entra, remplissant l’air du bourdonnement de ses ailes,<br />

vrrou! vrrou! ou!…<br />

«Ah! non! Ah! non! fit M’ Bott-le-Crapaud, Yambe mon<br />

amie, je ne peux pas manger en musique, laisse, je t’en supplie,<br />

ton tam-tam dehors.»<br />

Yambe-l’Abeille sortit, puis rentra, faisant encore plus de bruit,<br />

vrrou!… vrrou!… ou! vrrrou!…<br />

«Mais, je t’ai dit de laisser ce tam-tam dehors!» s’indigna M’ Bott-le-<br />

Crapaud.<br />

Yambe-l’Abeille ressortit <strong>et</strong> rentra, faisant toujours du bruit, vrrrou !…<br />

vrrrou !… Quand elle rentra pour la septième fois, remplissant toujours<br />

le vieux canari du bourdonnement de ses ailes, M’ Bott-le-Crapaud<br />

avait fini de manger, il avait même lavé la calebasse.<br />

Yambe-l’Abeille s’en r<strong>et</strong>ourna chez elle jouant toujours du tam-tam.<br />

Et depuis ce temps-là, elle ne répond plus au salut de M’ Bott-le-<br />

Crapaud.<br />

Birago Diop, «Les mauvaises compagnies», Les <strong>Contes</strong> d’Amadou Koumba, © Présence africaine, 1961.<br />

Comprendre un conte moralisateur<br />

2. Quels éléments du conte relèvent du merveilleux ?<br />

3. a.Sur quel continent situez-vous ce conte ?<br />

b. Relevez les mots <strong>et</strong> expressions qui vous ont permis<br />

de repérer la situation géographique.<br />

4. «top-clop! top-clop» : a. à quoi ces mots servent-ils?<br />

b. Comment nomme-t-on ce type de mots ?<br />

c. Relevez-en d’autres exemples dans le conte.<br />

5. « dit » (l. 2), « fit » (l. 4), « s’en alla » (l. 6) : a. à quel<br />

temps de l’indicatif ces verbes sont-ils conjugués ?<br />

b. Relevez au moins trois autres verbes conjugués<br />

au même temps. c. Ces verbes se situent-ils dans des<br />

passages de récit ou de dialogue ?<br />

6. a. Quels signes de ponctuation perm<strong>et</strong>tent d’identifier<br />

un dialogue dans ce récit ?<br />

b. Quelle est la part du dialogue dans ce conte ?<br />

➜ La ponctuation – p. 262<br />

◗ Un conte moralisateur<br />

7. a.Quels sont les deux grands épisodes de c<strong>et</strong>te<br />

histoire ? Donnez-leur un titre.<br />

b. Relevez les points communs à ces deux épisodes.<br />

8. Pourquoi, selon vous, Yambe-l’Abeille invite-t-elle<br />

le crapaud ? Expliquez.<br />

9. Le crapaud tire-t-il la leçon de l’aventure? Justifiez.<br />

10. À qui la sympathie du conteur va-t-elle ? Citez<br />

plusieurs passages du texte à l’appui de votre<br />

réponse.<br />

11. Quelle est la morale de ce conte ? Exprimez-la<br />

avec vos propres mots.<br />

Gardons une trace écrite<br />

En vous appuyant sur l’étude de ce conte, rédigez<br />

la définition la plus complète possible d’un conte<br />

moralisateur.<br />

3 u <strong>Contes</strong> d’ici <strong>et</strong> d’ailleurs<br />

67

Lectures<br />

TEXTE INTÉGRAL<br />

Avant de lire le texte<br />

À vos dictionnaires!<br />

Cherchez dans un dictionnaire<br />

le sens des mots : « baudrier »,<br />

« fétiche », « palabre ».<br />

Muriel<br />

Bloch<br />

1. s’il l’eût voulu :<br />

s’il l’avait voulu.<br />

68<br />

Liz Wright, Fête dans<br />

la jungle, 1993<br />

© Collection particulière/<br />

The Bridgeman Art Library/<br />

G<strong>et</strong>ty Images/DR<br />

C<strong>et</strong>te conteuse française parcourt<br />

la France <strong>et</strong> d’autres pays,<br />

pour conter aux p<strong>et</strong>its <strong>et</strong> aux<br />

grands, seule ou en musique.<br />

Elle est l’auteur de plusieurs<br />

ouvrages <strong>et</strong> livres-cd de contes.<br />

.<br />

.<br />

.<br />

.<br />

5<br />

.<br />

.<br />

.<br />

.<br />

10<br />

.<br />

.<br />

.<br />

.<br />

15<br />

.<br />

.<br />

.<br />

.<br />

La légende de l’escargot<br />

L’Éléphant, chef des animaux, envoie un jour ses messagers donner<br />

partout l’ordre de se rendre immédiatement près de lui, <strong>et</strong> cela sous<br />

peine de guerre immédiate.<br />

Les animaux, ayant reçu le message, se m<strong>et</strong>tent aussitôt en demeure<br />

d’obéir. Chacun fait son paqu<strong>et</strong>, prépare ses provisions, prend sac,<br />

baudrier, fétiches <strong>et</strong> fusil, <strong>et</strong> se m<strong>et</strong> en route.<br />

Bientôt, les voilà tous devant l’Éléphant, les uns arrivant un peu<br />

plus tôt, les autres, un peu plus tard.<br />

L’Éléphant appelle chacun par son nom avant de commencer<br />

le palabre, <strong>et</strong> tous répondent : «Je suis ici.» Tous, non, car lorsque<br />

l’Éléphant appelle : «Escargot», personne ne répond.<br />

Par trois fois, l’Escargot ne dit rien; il n’était pas là.<br />

Le palabre commence sans lui, <strong>et</strong> l’Éléphant préside la réunion.<br />

Tout était réglé <strong>et</strong> sur le point d’être terminé, lorsque, au bout de<br />

la cour du village, les animaux qui étaient au fond se m<strong>et</strong>tent à crier :<br />

«Le voilà, l’Escargot, le voilà!»<br />

Le pauvre animal, tout honteux, s’approche en tremblant, car<br />

il redoutait fort la colère de l’Éléphant, <strong>et</strong> même s’il l’eût voulu 1 ,<br />

ne se sentait pas de force à lutter avec lui.

Escargot.<br />

© Kenn<strong>et</strong>h lilly Dorling<br />

Kindersley/G<strong>et</strong>ty images<br />

20<br />

.<br />

.<br />

.<br />

.<br />

25<br />

.<br />

.<br />

.<br />

.<br />

30<br />

◗ Un récit merveilleux<br />

1. Nommez les personnages du conte.<br />

.<br />

.<br />

.<br />

.<br />

2. À quel temps le récit est-il rédigé ? Citez des verbes<br />

à l’appui de votre réponse.<br />

3. Racontez oralement le conte en respectant les<br />

étapes du récit.<br />

4. Quels éléments du conte relèvent du merveilleux ?<br />

◗ La localisation <strong>et</strong> la datation<br />

5. a.Sur quel continent situez-vous ce conte ?<br />

b. Relevez des mots <strong>et</strong> expressions qui vous ont<br />

permis de repérer la situation géographique.<br />

6. Le conte comporte-t-il des éléments perm<strong>et</strong>tant de<br />

dater l’histoire ? Justifiez à partir du texte.<br />

◗ La signification du conte<br />

7. Relisez la première phrase du dernier paragraphe :<br />

a. À quel temps les verbes sont-ils conjugués ?<br />

«D’où viens-tu? lui dit l’Éléphant.<br />

– De mon village.<br />

– Et pourquoi viens-tu si tard? N’as-tu pas reçu mon messager?<br />

– Je l’ai reçu, père Éléphant, <strong>et</strong> me suis mis en route aussitôt, mais<br />

le chemin est long <strong>et</strong> tu ne m’as donné qu’un pied pour marcher;<br />

souvent les branches des arbres m’entraient dans les yeux; n’y voyant<br />

plus, cela r<strong>et</strong>ardait beaucoup ma marche; puis encore je redoute<br />

beaucoup le froid <strong>et</strong> la pluie me donne la fièvre. Alors, pour arriver ici,<br />

intact <strong>et</strong> en bonne santé, je me suis décidé à r<strong>et</strong>ourner en arrière <strong>et</strong><br />

à transporter ma case avec moi: voilà ce qui m’a r<strong>et</strong>ardé.»<br />

Le père Éléphant rit beaucoup de la défense de l’Escargot; il en rit<br />

beaucoup <strong>et</strong> longtemps. Puis après cela:<br />

«Tu as bien parlé, Escargot, tu as bien parlé, désormais tu auras les<br />

yeux au bout des cornes <strong>et</strong> ainsi les branches des arbres ne pourront<br />

plus te frapper, car r<strong>et</strong>irer tes yeux en arrière ou les porter en avant,<br />

35 ce sera ton affaire; mais aussi, pour te punir d’avoir manqué<br />

. le palabre où je t’avais convoqué, à l’avenir tu porteras<br />

. toujours ta maison sur ton dos. Va, le palabre est fini.»<br />

. Et c’est depuis ce temps-là que l’Escargot porte ses yeux<br />

. au bout de ses cornes mobiles, <strong>et</strong> que partout aussi il porte<br />

40 sa maison avec lui. Après tout, ce n’est pas une grande<br />

. punition; de c<strong>et</strong>te façon, il n’a pas à travailler pour se<br />

. construire une case.<br />

Identifier un conte explicatif<br />

Muriel Bloch, 365 contes des pourquoi <strong>et</strong> des comment,<br />

© Éditions Gallimard Jeunesse, 2002.<br />

b. Quelle est la valeur de ce temps ?<br />

8. a.Quelles sont les deux particularités physiques de<br />

l’escargot évoquées dans le conte ?<br />

b. Le récit de leur origine appartient-il au monde du<br />

merveilleux ou à celui de la science ?<br />

9. Diriez-vous de ce conte (choisissez la meilleure<br />

réponse) :<br />

– qu’il prouve qu’il y a des chefs autoritaires ?<br />

– qu’il raconte l’histoire d’un escargot malchanceux ?<br />

– qu’il explique des caractéristiques anatomiques de<br />

l’escargot ?<br />

Justifiez votre réponse à l’aide du texte.<br />

➜ Les valeurs du présent de l’indicatif – p. 322<br />

Gardons une trace écrite<br />

En vous appuyant sur l’étude de ce conte, rédigez<br />

la définition la plus complète possible d’un conte<br />

explicatif.<br />

3 u <strong>Contes</strong> d’ici <strong>et</strong> d’ailleurs<br />

69

Lectures<br />

© Selva/Leemage<br />

Lewis<br />

Carroll<br />

(1832-1898)<br />

Sous le pseudonyme de Lewis<br />

Carroll, le pasteur mathématicien<br />

anglais Charles Lutwidge<br />

Dodgson a publié le conte<br />

Alice au pays des merveilles en<br />

1865. Trois mois plus tôt, lors<br />

d’une promenade en barque<br />

sur la Tamise, il avait raconté<br />

à trois fill<strong>et</strong>tes amies, âgées de<br />

huit à treize ans, c<strong>et</strong>te histoire<br />

qu’il venait d’inventer.<br />

Margar<strong>et</strong> Winifred Tarrant,<br />

illustration Alice au pays<br />

des merveilles, 1916.<br />

© Blue lantern Studio/Corbis/DR<br />

70<br />

.<br />

.<br />

.<br />

.<br />

5<br />

.<br />

.<br />

.<br />

.<br />

10<br />

.<br />

.<br />

.<br />

.<br />

15<br />

.<br />

.<br />

.<br />

.<br />

20<br />

.<br />

.<br />

.<br />

.<br />

CONTES D’EUROPE<br />

Avant de lire le texte<br />

« Ce gâteau est absolument merveilleux. La bagu<strong>et</strong>te magique est un obj<strong>et</strong><br />

merveilleux. »<br />

a. Quel est le sens de l’adjectif « merveilleux » dans chacune des phrases ?<br />

b. Quel est le sens qui convient à un conte de fées ?<br />

Rencontre<br />

avec le Lapin Blanc<br />

Alice commençait à se sentir très lasse 1 de rester à côté de sa sœur,<br />

sur le talus 2 , <strong>et</strong> de n’avoir rien à faire : une fois ou deux, elle avait j<strong>et</strong>é<br />

un coup d’œil sur le livre que sa sœur lisait : mais il ne contenait<br />

ni images ni conversations, «<strong>et</strong>, se disait Alice, à quoi peut bien servir<br />

un livre où il n’y a ni images ni conversations?»<br />

Elle se demandait (dans la mesure où elle était capable de réfléchir,<br />

car elle se sentait tout endormie <strong>et</strong> toute stupide à cause de la chaleur)<br />

si le plaisir de tresser une guirlande de pâquer<strong>et</strong>tes vaudrait la peine<br />

de se lever <strong>et</strong> d’aller cueillir les pâquer<strong>et</strong>tes, lorsque, brusquement,<br />

un Lapin Blanc aux yeux roses passa en courant à côté d’elle.<br />

Ceci n’avait rien de particulièrement remarquable; <strong>et</strong> Alice ne trouva<br />

pas non plus tellement bizarre d’entendre le Lapin dire à mi-voix:<br />

«Oh, mon Dieu! Oh, mon Dieu! Je vais être en r<strong>et</strong>ard!» (Lorsqu’elle<br />

y réfléchit par la suite, il lui vint à l’esprit qu’elle aurait dû s’en étonner,<br />

mais, sur le moment, cela lui sembla tout naturel.) Cependant, quand<br />

le Lapin tira bel <strong>et</strong> bien une montre de la poche de son gil<strong>et</strong>, regarda<br />

l’heure <strong>et</strong> se mit à courir de plus belle, Alice se dressa d’un bond, car,<br />

tout à coup, l’idée lui était venue qu’elle n’avait jamais vu de lapin<br />

pourvu d’une poche de gil<strong>et</strong>, ou d’une montre à tirer de c<strong>et</strong>te poche.<br />

Dévorée de curiosité, elle traversa le champ en courant à sa poursuite,<br />

<strong>et</strong> eut la chance d’arriver juste à temps pour le voir s’enfoncer comme<br />

une flèche dans un énorme terrier placé sous la haie.<br />

Un instant plus tard elle y pénétrait à son tour, sans se demander<br />

une seule fois comment diable elle pourrait bien en sortir.<br />

Lewis Carroll, Les Aventures d’Alice au pays des merveilles, traduit par Jacques Papy © Pauvert,<br />

département de la Librairie Arthème Fayard 1961, 2000 pour la traduction française.<br />

1. lasse : fatiguée.<br />

2. talus : p<strong>et</strong>ite montée de terre.

Gwynedd M. Hudson,<br />

illustration pour Alice au pays des merveilles,<br />

Hodder & Stoughton, 1922. The British library,<br />

Londres. Reproduction avec la permission d’Hodder<br />

and Stoughton, une division d’Hach<strong>et</strong>te children’s<br />

books © Heritage Images/Leemage<br />

◗ Un conte merveilleux<br />

Comprendre l’entrée au pays des merveilles<br />

1. Le lecteur sait-il précisément où <strong>et</strong> quand l’action<br />

se situe ?<br />

2. a.Qui est l’héroïne de l’histoire ? A-t-on des informations<br />

précises sur elle ?<br />

b. Appartient-elle au monde de la réalité ou à celui<br />

du merveilleux ?<br />

3. a.Dans quel état se trouve-t-elle dans le deuxième<br />

paragraphe ?<br />

b. En quoi c<strong>et</strong> état favorise-t-il l’apparition du merveilleux<br />

?<br />

4. a.Qui rencontre-t-elle ?<br />

b. Ce nouveau personnage appartient-il au monde de<br />

la réalité ou à celui du merveilleux ? Justifiez.<br />

5. Quelle est la première réaction d’Alice lorsqu’elle<br />

rencontre le lapin ? Justifiez.<br />

◗ Un conte de sagesse<br />

6. Relevez dans le troisième paragraphe une expression<br />

qui dévoile le caractère d’Alice.<br />

7. Alice vous paraît-elle une p<strong>et</strong>ite fille raisonnable ?<br />

Expliquez.<br />

◗ Lire l’image<br />

8. Expression orale<br />

Décrivez oralement le lapin de l’illustration. C<strong>et</strong>te<br />

illustration correspond-elle à l’image que vous vous<br />

êtes faite du lapin en lisant le texte ? Expliquez.<br />

Gardons une trace écrite<br />

❯ Grâce à quoi glisse-t-on dans le merveilleux dans<br />

ce début de conte ?<br />

❯ D’après ce début de conte, quelle image vous<br />

faites-vous du « pays des merveilles » que va découvrir<br />

Alice ?<br />

3 u <strong>Contes</strong> d’ici <strong>et</strong> d’ailleurs<br />

71

Lectures<br />

1. à l’orée : à la lisière,<br />

au bord.<br />

2. s’amenuisait :<br />

se rétrécissait.<br />

3. demeura perplexe :<br />

hésita.<br />

4. épin<strong>et</strong>tes : plantes<br />

à épines.<br />

5. sente : sentier.<br />

6. acérées : coupantes.<br />

7. on eût dit : on aurait dit.<br />

Karl Offterdinger,<br />

Le P<strong>et</strong>it Chaperon rouge,<br />

lithographie 1880.<br />

© Collection Kharbine-Tapabor<br />

72<br />

.<br />

.<br />

.<br />

.<br />

5<br />

.<br />

.<br />

.<br />

.<br />

10<br />

.<br />

.<br />

.<br />

.<br />

15<br />

.<br />

.<br />

.<br />

.<br />

20<br />

.<br />

.<br />

Avant de lire le texte<br />

1. Qu’est-ce qui caractérise le loup dans des contes que vous connaissez ?<br />

2. À vos dictionnaires! a. Cherchez le sens du mot « quête »<br />

qui convient pour un conte.<br />

b. Que signifie une initiation ?<br />

La p<strong>et</strong>ite Jeann<strong>et</strong>te<br />

Autrefois vivait près de Tours une charmante fill<strong>et</strong>te que tout<br />

le monde adorait. Orpheline, elle était élevée par sa tante dans une<br />

maisonn<strong>et</strong>te à l’orée1 d’un bois. Or, un jour, elle entendit dire que<br />

sa grand-mère était malade <strong>et</strong> la nouvelle la remplit d’inquiétude.<br />

N’écoutant que son bon cœur, elle se mit en chemin dès le lendemain<br />

pour aller lui rendre visite, de l’autre côté de la forêt.<br />

Elle marcha longtemps. Le sentier s’amenuisait2 <strong>et</strong> ne fut bientôt<br />

plus qu’une vague trace qui serpentait entre les arbres. Et quand elle<br />

arriva au plus profond de la forêt, elle ne vit plus rien du tout <strong>et</strong><br />

demeura perplexe3 . De quel côté se tourner? Elle hésitait.<br />

Un loup passait par là, attiré sans doute en ces lieux par l’odeur de<br />

chair fraîche. La fill<strong>et</strong>te, qui ne se doutait pas qu’il ne faut jamais<br />

s’adresser à un loup, lui demanda sa route. Elle expliqua qu’elle allait voir<br />

sa grand-mère malade <strong>et</strong> que, désorientée, elle avait fini par se perdre.<br />

«Suis-moi, dit le loup, je vais t’indiquer la bonne route.»<br />

Il la conduisit, à travers les arbres, à l’embranchement de deux<br />

chemins. Celui de droite était couvert d’aiguilles de pin; à gauche,<br />

il était encombré d’épines <strong>et</strong> de ronces. Jeann<strong>et</strong>te, qui ignorait qu’on<br />

ne doit pas faire confiance à un loup, lui demanda :<br />

«Lequel des deux dois-je prendre ?<br />

– Le gauche, celui des épin<strong>et</strong>tes4 , lui répondit le loup sans hésiter, c’est<br />

le meilleur <strong>et</strong> le plus court. Tu seras vite arrivée.»<br />

La fill<strong>et</strong>te remercia son guide <strong>et</strong> s’engagea dans<br />

la sente5 hérissée de ronces. Mais plus elle avançait,<br />

plus le chemin devenait mauvais: les pierres roulaient<br />

sous ses sabots, des branches traîtresses <strong>et</strong> des épines<br />

acérées6 accrochaient ses jupes au passage. On eût<br />

dit7 .<br />

.<br />

25<br />

.<br />

.<br />

. que la forêt tout entière voulait l’empêcher<br />

. d’arriver. […]<br />

Pendant ce temps, le loup arrive rapidement chez<br />

la grand-mère, la tue, remplit une cruche de son sang<br />

<strong>et</strong> la dévore. Puis il se couche dans le lit de la grand-mère<br />

<strong>et</strong> reçoit la fill<strong>et</strong>te dans la pièce sombre.<br />

30 Comme la grand-mère avait apaisé le plus gros<br />

. de son appétit, il décida de garder l’enfant pour<br />

. son p<strong>et</strong>it déjeuner.

Gustave Doré,<br />

Le P<strong>et</strong>it Chaperon rouge,<br />

gravure. © Collection<br />

Kharbine-Tapabor<br />

8. en minaudant : en faisant<br />

des manières.<br />

9. huche : meuble où<br />

on m<strong>et</strong>tait le pain.<br />

10. fricassée : plat de viande<br />

coupée en morceaux, cuite<br />

dans son jus, à la poêle ou<br />

à la casserole.<br />

11. s’enquit : demanda.<br />

50<br />

.<br />

.<br />

.<br />

.<br />

55<br />

.<br />

.<br />

.<br />

.<br />

60<br />

.<br />

.<br />

.<br />

.<br />

65<br />

.<br />

.<br />

.<br />

.<br />

70<br />

.<br />

.<br />

.<br />

.<br />

75<br />

.<br />

.<br />

.<br />

.<br />

.<br />

.<br />

.<br />

.<br />

.<br />

.<br />

45<br />

«Mais je manque à tous mes devoirs, reprit-il<br />

en minaudant 8 . As-tu faim, ma chérie?<br />

35<br />

.<br />

.<br />

.<br />

.<br />

.<br />

.<br />

.<br />

– Oh oui, grand-mère! Le chemin était si<br />

mauvais, j’ai marché si longtemps!<br />

– Il y a du sang dans la cruche sur<br />

la huche 9 , je le gardais pour faire du<br />

boudin. Tu peux te faire une fricassée 10 ,<br />

40 prends la poêle, cuis-la <strong>et</strong> régale-toi!»<br />

La p<strong>et</strong>ite obéit.<br />

Pendant qu’elle fricassait, Jeann<strong>et</strong>te<br />

entendit, comme sortant de la cheminée,<br />

des p<strong>et</strong>ites voix plaintives qui disaient :<br />

.<br />

«Ah! La vilaine p<strong>et</strong>ite fille qui fricasse le<br />

sang de sa grand-mère!<br />

– Ma bonne grand-mère, que disent donc ces voix<br />

qui pépient dans la cheminée? s’enquit 11 Jeann<strong>et</strong>te.<br />

– Ne les écoute pas, ma fille, ce sont les p<strong>et</strong>its oiseaux<br />

qui chantent dans leur langage», la rassura le loup.<br />

Et la p<strong>et</strong>ite continua sa cuisine. Mais les voix reprirent bientôt :<br />

«Ah! Ce serait un grand péché que de manger une telle fricassée!»<br />

Alarmée, Jeann<strong>et</strong>te s’exclama alors :<br />

«Je n’ai plus faim, grand-mère, je ne veux pas manger de ce sang-là.<br />

– Eh bien! Viens au lit, ma fille, viens au lit.»<br />

Jeann<strong>et</strong>te se glissa à côté du loup. Mais elle ne fut pas plus tôt sous<br />

la cou<strong>et</strong>te qu’elle s’écria :<br />

«Ah! ma grand-mère, comme vous avez de grands bras!<br />

– C’est pour mieux t’embrasser, ma fille, c’est pour mieux t’embrasser.<br />

– Ah! ma grand-mère, comme vous avez de grandes jambes!<br />

– C’est pour mieux courir, ma fille, c’est pour mieux courir.<br />

– Ah! ma grand-mère, comme vous avez de grands yeux!<br />

– C’est pour mieux voir, ma fille, c’est pour mieux voir.<br />

– Ah! ma grand-mère, comme vous avez de grandes dents!<br />

– C’est pour mieux manger, ma fille, c’est pour mieux manger.»<br />

Jugeant tout ceci anormal, Jeann<strong>et</strong>te prit peur <strong>et</strong> gémit :<br />

«Grand-mère, j’ai envie de faire pipi!<br />

– Fais au lit, ma fille, fais au lit.<br />

– Oh non, ma grand-mère! Je vais plutôt sortir. Si vous craignez que<br />

je m’en aille, attachez-moi un brin de laine à la jambe. Lorsque vous<br />

en aurez assez que je sois dehors, vous le tirerez, j’accourrai aussitôt.<br />

– Tu as raison, ma fille, tu as raison.»<br />

Et la méchante bête attacha un brin de laine à la jambe de<br />

Jeann<strong>et</strong>te, dont elle garda le bout dans sa patte. Quand la fill<strong>et</strong>te<br />

fut dehors, elle rompit le brin de laine <strong>et</strong> se sauva à toutes jambes.<br />

Un moment après, la fausse grand-mère sauta du lit :<br />

«As-tu fini, Jeann<strong>et</strong>te, as-tu fini?»<br />

Et les mêmes voix flu<strong>et</strong>tes sortirent de la cheminée :<br />

«Pas encore, ma grand-mère, pas encore!»<br />

3 u <strong>Contes</strong> d’ici <strong>et</strong> d’ailleurs<br />

73

Lectures<br />

12. corolle : en forme<br />

de fleur.<br />

13. panière : grand panier<br />

à anses.<br />

74<br />

◗ Le loup<br />

80<br />

.<br />

.<br />

.<br />

.<br />

85<br />

.<br />

.<br />

.<br />

.<br />

90<br />

.<br />

.<br />

.<br />

1. Quels éléments du récit font apparaître le loup<br />

comme un animal : a. dans son comportement;<br />

b. dans son physique ?<br />

2. En quoi ce loup appartient-il au monde du merveilleux<br />

?<br />

3. Dans les lignes 15 à 22 : a. quel conseil le loup<br />

donne-t-il à la fill<strong>et</strong>te ?<br />

b. De quel trait de caractère fait-il preuve ?<br />

4. Quelles sont les trois épreuves successives que le<br />

loup impose à la fill<strong>et</strong>te dans les lignes 30 à 74 ?<br />

5. Quel rôle le loup joue-t-il dans ce conte par rapport<br />

à Jeann<strong>et</strong>te ?<br />

◗ Un conte initiatique<br />

6. a.Qui est l’héroïne ? b. Quel âge a-t-elle ?<br />

7. Quelle est sa quête au début de l’histoire ? C<strong>et</strong>te<br />

quête sera-t-elle couronnée de succès ? Justifiez.<br />

8. De quel trait de caractère l’héroïne fait-elle preuve<br />

dans les lignes 5 à 6 ?<br />

9. Relevez les mots qui expriment les attitudes de<br />

la fill<strong>et</strong>te dans les lignes 30 à 75 : quelle évolution<br />

constatez-vous ?<br />

10. a. Quelles ruses la fill<strong>et</strong>te imagine-t-elle pour<br />

échapper au loup ?<br />

b. Qui lui apporte de l’aide ? Ces aides sont-elles<br />

de nature merveilleuse ou réelle ? Justifiez.<br />

Le loup, alarmé, tira le brin de laine, mais il n’y avait plus rien au bout.<br />

Le redoutable animal se mit dans une belle colère : son p<strong>et</strong>it déjeuner<br />

lui échappait! Il se leva en hâte, renifla la piste <strong>et</strong> s’élança derrière<br />

la fill<strong>et</strong>te. Il pensait bientôt l’attraper lorsqu’il perdit sa trace le long<br />

d’une rivière où des laveuses trempaient leur linge. Il les interrogea :<br />

«Avez-vous vu la p<strong>et</strong>ite Jeann<strong>et</strong>te?<br />

– Oui, répondirent les laveuses, nous avons étendu un drap sur l’eau<br />

de la rivière <strong>et</strong> elle a passé dessus. Elle est maintenant sur l’autre rive.<br />

– Ah! dit le méchant loup, étendez-en un tout de suite pour moi.»<br />

Le drap se déploya en corolle 12 blanche sur la surface de l’eau <strong>et</strong><br />

le loup s’y engagea, mais l’animal n’eut pas plutôt fait trois pas qu’il<br />

coula <strong>et</strong> ne reparut jamais plus. Jeann<strong>et</strong>te sortit alors d’une panière 13<br />

de linge où elle s’était cachée <strong>et</strong> remercia les femmes, se prom<strong>et</strong>tant<br />

de ne plus jamais écouter le loup.<br />

Version traditionnelle du P<strong>et</strong>it Chaperon rouge avant l’adaptation de Perrault <strong>et</strong> de Grimm, in <strong>Contes</strong><br />

<strong>et</strong> légendes du Loup, coll. «<strong>Contes</strong> <strong>et</strong> légendes» de Léo Lamache, © Éditions Nathan (Paris, France), 2004.<br />

Étudier un conte initiatique<br />

11. Qui l’emporte dans ce conte ?<br />

12. Que la fill<strong>et</strong>te a-t-elle appris grâce à ces épreuves ?<br />

◗ Lire l’image<br />

13. Oralement, a. indiquez les passages précis du<br />

texte qui correspondent selon vous à chacune des<br />

images. b. Justifiez votre choix.<br />

Histoire des Arts<br />

14. a.Lisez Le P<strong>et</strong>it Chaperon rouge de Charles Perrault.<br />

Quelles ressemblances <strong>et</strong> différences repérez-vous<br />

avec le conte La P<strong>et</strong>ite Jeann<strong>et</strong>te?<br />

b. Rendez-vous sur le site de la BnF (http://expositions.<br />

bnf/contes/gros/chaperon/indfeuill.htm), choisissez<br />

l’illustration du P<strong>et</strong>it Chaperon rouge qui correspond<br />

le mieux au conte de Perrault. Justifiez votre choix.<br />

15. Écoutez l’histoire de Pierre <strong>et</strong> le Loup mise<br />

en musique par Prokofiev. S’agit-il d’un conte initiatique?<br />

Expliquez.<br />

Gardons une trace écrite<br />

Recopiez <strong>et</strong> complétez ces phrases : « Un conte<br />

initiatique raconte les ... d’un personnage parti à<br />

la ... de quelque chose. Grâce à ces épreuves, le<br />

héros devient plus ... . L’histoire vise à donner une<br />

... aux lecteurs. »

Œuvre<br />

intégrale<br />

TEXTE INTÉGRAL<br />

Hans<br />

Christian<br />

Andersen<br />

(1805-1875)<br />

C<strong>et</strong> écrivain danois, célèbre<br />

pour ses contes, est né dans<br />

une famille misérable.<br />

À quatorze ans, il part tenter<br />

sa chance à Copenhague, la<br />

capitale du Danemark. Il lui<br />

faudra plus de dix ans pour<br />

sortir de la misère, voyager<br />

avec passion <strong>et</strong> connaître le<br />

succès avec ses œuvres. Mais il<br />

reste angoissé. Son œuvre est<br />

le refl<strong>et</strong> de sa vie : la peur de<br />

la misère, les déceptions amoureuses,<br />

le malaise de se sentir<br />

différent mais aussi un profond<br />

attachement à la religion.<br />

1. faisaient la même figure :<br />

avaient la même attitude.<br />

2. s’y miraient :<br />

s’y reflétaient.<br />

3. embrasure : ouverture<br />

pratiquée dans l’épaisseur<br />

d’un mur pour y placer une<br />

porte.<br />

4. linon : toile de lin très fine.<br />

5. paill<strong>et</strong>te : p<strong>et</strong>ite lamelle<br />

de matière brillante.<br />

6. tabatière : p<strong>et</strong>ite boîte<br />

pour le tabac.<br />

.<br />

.<br />

.<br />

.<br />

5<br />

.<br />

.<br />

.<br />

.<br />

10<br />

.<br />

.<br />

.<br />

.<br />

15<br />

.<br />

.<br />

.<br />

.<br />

20<br />

.<br />

.<br />

.<br />

.<br />

25<br />

.<br />

.<br />

.<br />

.<br />

30<br />

.<br />

.<br />

.<br />

.<br />

35<br />

Avant de lire le texte<br />

«Intrépide», du latin intrepidus, «qui ne tremble pas» : en vous aidant éventuellement<br />

d’un dictionnaire, choisissez parmi ces adjectifs ceux qui sont synonymes d’«intrépide»:<br />

peureux, courageux, vaillant, lâche.<br />

L’Intrépide Soldat<br />

de plomb<br />

Il y avait une fois vingt-cinq soldats<br />

de plomb. Ils étaient tous frères car<br />

ils étaient nés d’une vieille cuiller de<br />

plomb. Ils avaient le fusil au bras,<br />

faisaient la même figure 1 <strong>et</strong>, pour<br />

leur uniforme, rouge <strong>et</strong> bleu, il avait<br />

bon eff<strong>et</strong>. La première chose qu’ils<br />

entendirent en ce monde, quand le<br />

couvercle de la boîte où ils étaient couchés fut enlevé, ce fut : «Des soldats<br />

de plomb ! » : c’était ce que criait un p<strong>et</strong>it garçon en battant des mains.<br />

On les lui avait donnés pour son anniversaire <strong>et</strong> il les aligna sur la table.<br />

Chacun était le vivant portrait de l’autre, il n’y en avait qu’un pour<br />

être un peu différent : il n’avait qu’une jambe parce que c’était lui qui<br />

avait été fondu le dernier <strong>et</strong> il ne restait plus assez de plomb. Pourtant,<br />

il se tenait aussi ferme sur son unique jambe que les autres sur deux <strong>et</strong><br />

c’est précisément lui qui va mériter notre attention.<br />

Sur la table où on les avait alignés, il y avait beaucoup d’autres<br />

jou<strong>et</strong>s, mais ce qui frappait le plus le regard, c’était un joli château<br />

de carton. Par les p<strong>et</strong>ites fenêtres, on apercevait les salles. Dehors,<br />

de p<strong>et</strong>its arbres entouraient un p<strong>et</strong>it miroir qui tenait lieu de lac ; des<br />

cygnes de cire y nageaient <strong>et</strong> s’y miraient 2 . L’ensemble était charmant,<br />

mais le plus charmant était encore une p<strong>et</strong>ite demoiselle qui se tenait<br />

dans l’embrasure 3 de la porte du château. Elle aussi était découpée dans<br />

du carton, mais elle portait une jupe de linon 4 transparent <strong>et</strong> un mince<br />

p<strong>et</strong>it ruban bleu sur l’épaule qui faisait comme une écharpe, avec, au<br />

beau milieu, une paill<strong>et</strong>te 5 aussi grande que son visage. La p<strong>et</strong>ite<br />

demoiselle étendait les deux bras, car c’était une danseuse, <strong>et</strong> elle levait<br />

l’une de ses jambes si haut que le soldat de plomb ne la découvrit pas<br />

<strong>et</strong> crut qu’elle n’avait qu’une jambe, comme lui.<br />

« Voilà une femme pour moi, pensa-t-il, mais elle est distinguée, elle<br />

habite au château, moi, je n’ai qu’une boîte <strong>et</strong> nous sommes vingt-cinq<br />

dedans, ce n’est pas un endroit pour elle. Il faut tout de même que je tâche<br />

de faire sa connaissance ! » Il s’étendit de tout son long derrière une<br />

tabatière 6 qui se trouvait sur la table. Là, il put regarder la p<strong>et</strong>ite dame<br />

délicate qui continuait de se tenir sur une jambe sans perdre l’équilibre.<br />

3 u <strong>Contes</strong> d’ici <strong>et</strong> d’ailleurs 75

Œuvre<br />

intégrale<br />

7. les gens de maison : les<br />

serviteurs <strong>et</strong> les servantes de<br />

la maison.<br />

8. en être : en faire partie.<br />

9. Dans la mythologie<br />

scandinave, un troll est<br />

un être malveillant, nain<br />

ou géant ; laid, avec un gros<br />

nez, il tient de l’homme<br />

<strong>et</strong> de l’animal <strong>et</strong> habite des<br />

cavernes dans les montagnes<br />

ou les forêts.<br />

10. la bonne : la servante.<br />

11. inconvenant : qui ne<br />

convient pas, déplacé.<br />

12. dru : fort.<br />

13. une dalle : une plaque.<br />

76<br />

.<br />

.<br />

.<br />

.<br />

40<br />

.<br />

.<br />

.<br />

.<br />

45<br />

.<br />

.<br />

.<br />

.<br />

50<br />

.<br />

.<br />

.<br />

.<br />

55<br />

.<br />

.<br />

.<br />

.<br />

60<br />

.<br />

.<br />

.<br />

.<br />

65<br />

.<br />

.<br />

.<br />

.<br />

70<br />

.<br />

.<br />

.<br />

.<br />

75<br />

.<br />

.<br />

.<br />

Quand la soirée fut avancée, tous les autres soldats de plomb<br />

entrèrent dans leur boîte <strong>et</strong> les gens de la maison 7 allèrent au lit. Alors,<br />

les jou<strong>et</strong>s se mirent à jouer, à organiser des réceptions, à faire la guerre,<br />

à danser. Les soldats de plomb cliqu<strong>et</strong>aient dans leur boîte, ils auraient<br />

voulu en être 8 mais ils ne parvenaient pas à enlever le couvercle.<br />

Le casse-nois<strong>et</strong>tes faisait des culbutes, le crayon écrivait des plaisanteries<br />

sur l’ardoise. C’était un tel vacarme que le canari se réveilla <strong>et</strong> entama<br />

la conversation, <strong>et</strong> en vers, qui plus est. Les deux seuls qui ne bougeaient<br />

pas, c’étaient le soldat de plomb <strong>et</strong> la p<strong>et</strong>ite danseuse: elle, se tenait<br />

bien droite sur la pointe du pied, les deux bras étendus, lui, était tout<br />

aussi intrépide sur son unique jambe, pas un instant il ne détachait<br />

d’elle son regard.<br />

Minuit sonna <strong>et</strong> clac ! le couvercle de la tabatière sauta. Or il n’y<br />

avait pas de tabac dedans, non, mais un p<strong>et</strong>it troll 9 noir, c’était une<br />

boîte à surprise !<br />

« Soldat de plomb, dit le troll, veux-tu regarder ailleurs ! »<br />

Mais le soldat de plomb fit comme s’il n’entendait pas.<br />

« Fort bien, attends demain ! » dit le troll.<br />

Quand ce fut le matin <strong>et</strong> que les enfants arrivèrent, on posa le soldat<br />

de plomb à la fenêtre, <strong>et</strong>, est-ce que ce fut le troll ou un courant d’air,<br />

la fenêtre s’ouvrit soudain <strong>et</strong> le soldat tomba, tête la première, du<br />

deuxième étage. La vitesse fut épouvantable, il avait la jambe en l’air,<br />

il se r<strong>et</strong>rouva tout droit sur sa casqu<strong>et</strong>te, sa baïonn<strong>et</strong>te enfoncée entre<br />

deux pavés.<br />

La bonne 10 <strong>et</strong> le p<strong>et</strong>it garçon descendirent aussitôt le chercher.<br />

Mais ils eurent beau manquer lui marcher dessus, ils ne l’aperçurent<br />

pas. Si le soldat de plomb avait crié : « Je suis ici ! », ils l’auraient<br />

sûrement trouvé, mais il estima inconvenant 11 de crier puisqu’il était<br />

en uniforme.<br />

Et voilà qu’il se mit à pleuvoir, les gouttes tombaient de plus en plus<br />

dru 12 , c’était une sérieuse averse. Lorsqu’elle fut passée, deux gamins<br />

arrivèrent.<br />

« Regarde donc, dit l’un, voilà un soldat de plomb ! On va le faire<br />

naviguer ! »<br />

Avec un journal, ils firent un bateau, y mirent le soldat de plomb<br />

<strong>et</strong> le voilà qui descend le caniveau. Les deux garçons couraient à côté<br />

en battant des mains. Dieu ! les vagues qu’il y avait dans ce caniveau,<br />

<strong>et</strong> quel courant ! Il faut dire aussi qu’il avait plu à verse. Le bateau de<br />

papier tanguant, virant parfois de bord, si brusquement que le soldat<br />

de plomb en tremblait. Mais il restait intrépide, ne changeait pas<br />

d’expression, regardait bien droit <strong>et</strong> gardait l’arme au bras.<br />

Tout à coup, le bateau passa sous une longue dalle 13 recouvrant<br />

le caniveau. Il y faisait aussi noir que s’il avait été dans sa boîte.

14. cingla : se dirigea à toute<br />

vitesse.<br />

15. payer la douane :<br />

autrefois, quand on changeait<br />

de pays ou de région, on<br />

payait un droit de passage<br />

à la douane.<br />

16. Le traducteur a choisi une<br />

comptine française que les<br />

enfants chantent en formant<br />

un tunnel qui se referme sur<br />

le dernier danseur car elle<br />

correspond à une comptine<br />

danoise qui accompagne<br />

un jeu de capture.<br />

.<br />

.<br />

.<br />

.<br />

95<br />

.<br />

.<br />

.<br />

.<br />

100<br />

.<br />

.<br />

.<br />

.<br />

105<br />

.<br />

.<br />

.<br />

.<br />

110<br />

.<br />

.<br />

.<br />

.<br />

115<br />

« Où est-ce que je vais arriver, pensa-t-il, ouais,<br />

c’est de la faute du troll ! Ah ! si seulement la p<strong>et</strong>ite<br />

demoiselle était dans ce bateau, il pourrait bien faire<br />

deux fois plus noir encore, ça me serait égal ! »<br />

À c<strong>et</strong> instant surgit un gros rat d’égout qui logeait<br />

sous la dalle.<br />

« Tu as un passeport ? demanda le rat. Montre-le ! »<br />

Le soldat de plomb se tut <strong>et</strong> serra encore plus son fusil.<br />

Le bateau cingla 14 , suivi du rat. Hou ! comme il grinçait<br />

des dents, criant aux bouts de bois, aux brins d’herbe :<br />

« Arrêtez-le ! arrêtez-le ! Il n’a pas payé la douane 15 !<br />

il n’a pas montré son passeport!»<br />

Mais le courant devenait de plus en plus fort! Le soldat de plomb<br />

apercevait déjà la lumière du jour à l’endroit où finissait la dalle,<br />

devant, mais il entendait aussi un grondement bien capable d’effrayer<br />

un brave. Pensez donc! à l’endroit où finissait la dalle, le ruisseau<br />

se précipitait dans un grand canal. Pour le soldat, ce serait aussi<br />

dangereux que, pour nous, d’être entraînés dans une grande cascade.<br />

Et il en était si près déjà qu’il ne pouvait s’arrêter. Le bateau<br />

fut proj<strong>et</strong>é, le pauvre soldat de plomb se tint aussi raide<br />

qu’il put, personne ne pourrait lui reprocher<br />

d’avoir battu des cils. Le bateau tournoya trois<br />

ou quatre fois <strong>et</strong> se remplit d’eau jusqu’au<br />

bord, il ne pouvait que couler. Le soldat<br />

de plomb avait de l’eau jusqu’au cou,<br />

le bateau ne cessait de s’enfoncer,<br />

le papier se défaisait de plus en plus.<br />

Maintenant, le soldat avait de l’eau<br />

par-dessus la tête… alors, il pensa<br />

à la charmante p<strong>et</strong>ite danseuse<br />

qu’il ne verrait jamais plus; <strong>et</strong> une<br />

chanson résonna aux oreilles du<br />

soldat de plomb :<br />

Passe, passe, passera,<br />

La dernière, la dernière,<br />

Passe, passe, passera,<br />

La dernière restera 16 !<br />

.<br />

80<br />

.<br />

.<br />

.<br />

.<br />

85<br />

.<br />

.<br />

.<br />

.<br />

90<br />

3 u <strong>Contes</strong> d’ici <strong>et</strong> d’ailleurs<br />

77

Œuvre<br />

intégrale<br />

17. sylphide : génie féminin<br />

de l’air, femme gracieuse <strong>et</strong><br />

légère.<br />

18. calcinée : brûlée.<br />

78<br />

.<br />

.<br />

125<br />

.<br />

.<br />

.<br />

.<br />

130<br />

.<br />

.<br />

.<br />

.<br />

135<br />

.<br />

.<br />

.<br />

.<br />

140<br />

.<br />

.<br />

.<br />

.<br />

145<br />

.<br />

.<br />

.<br />

.<br />

150<br />

.<br />

.<br />

.<br />

.<br />

155<br />

.<br />

.<br />

.<br />

120<br />

.<br />

.<br />

.<br />

. Et le papier creva, <strong>et</strong> le soldat de plomb<br />

le transperça… pour être, au même instant,<br />

avalé par un gros poisson.<br />

Oh ! comme il faisait noir là-dedans ! C’était<br />

encore pire que sous la dalle du caniveau, <strong>et</strong> puis on<br />

était tellement à l’étroit. Mais le soldat de plomb était<br />

intrépide, il s’étendit de tout son long, l’arme au bras…<br />

Le poisson frétilla, il fit les mouvements les plus épouvantables;<br />

finalement, il resta tout à fait immobile, il fut traversé comme d’un<br />

éclair. Il y eut une lumière très claire <strong>et</strong> quelqu’un s’écria : «Un soldat<br />

de plomb!» Le poisson avait été pêché, apporté au marché, vendu <strong>et</strong><br />

était parvenu à la cuisine où la bonne l’ouvrait avec un grand couteau.<br />

Entre deux doigts, elle prit le soldat par la taille <strong>et</strong> le porta au salon<br />

où tout le monde voulait voir un homme aussi remarquable qui avait<br />

voyagé dans le ventre d’un poisson. Mais le soldat de plomb n’était pas<br />

fier du tout. On le posa sur la table <strong>et</strong>… vraiment, comme il peut<br />

se passer de drôles de choses en ce monde! Le soldat de plomb se<br />

r<strong>et</strong>rouvait dans le salon même où il avait déjà été, car il vit les<br />

mêmes enfants, <strong>et</strong>, sur la table, les mêmes jou<strong>et</strong>s; le joli château avec<br />

la charmante p<strong>et</strong>ite danseuse: elle se tenait encore sur une seule jambe<br />

<strong>et</strong> levait l’autre très haut, elle aussi était intrépide. Le soldat de plomb<br />

en fut ému, il fut sur le point de pleurer, mais ce n’était pas convenable.<br />

Il la regarda <strong>et</strong> elle le regarda, mais ils ne dirent rien.<br />

À c<strong>et</strong> instant, l’un des p<strong>et</strong>its garçons prit le soldat <strong>et</strong> le j<strong>et</strong>a dans<br />

le poêle, sans donner aucune raison : c’était sûrement le troll de la<br />

tabatière qui en était cause.<br />

Le soldat de plomb était tout ébloui <strong>et</strong> ressentit une chaleur<br />

épouvantable, mais sans savoir si cela venait réellement du feu ou de<br />

l’amour. Il avait perdu ses couleurs: personne n’aurait pu dire si cela<br />

s’était produit pendant son voyage ou si c’était de chagrin. Il regardait<br />

la p<strong>et</strong>ite demoiselle, elle le regardait, il se sentait fondre mais<br />

il restait encore intrépide, le fusil au bras. Alors, une porte<br />

s’ouvrit, le vent s’empara de la danseuse qui vola<br />

comme une sylphide 17 tout droit dans le poêle auprès<br />

du soldat de plomb, s’enflamma <strong>et</strong> disparut; puis<br />

le soldat de plomb fondit, devint un p<strong>et</strong>it bloc<br />

de plomb <strong>et</strong>, le lendemain, quand la bonne<br />

enleva les cendres, elle le trouva sous forme<br />

d’un p<strong>et</strong>it cœur de plomb. De la danseuse,<br />

en revanche, il ne restait que la paill<strong>et</strong>te<br />

calcinée 18 , noire comme du charbon.<br />

Andersen, <strong>Contes</strong>, «L’Intrépide Soldat de plomb»,<br />

traduit par Régis Boyer, © Éditions Gallimard, 1992.

◗ Première lecture<br />

Les personnages<br />

Comprendre un conte <strong>et</strong> ses significations<br />

1. Quels sont les personnages qui appartiennent au<br />

monde des humains ? ceux qui appartiennent au<br />

monde du merveilleux ?<br />

2. a. Qui est le héros du conte ? b. Quelle est sa quête ?<br />

3. Qui sont les opposants ? Qui est l’adjuvant ?<br />

La structure du conte (le schéma narratif)<br />

4. Que raconte la situation initiale (l. 1 à 64) ?<br />

5. « Quand ce fut le matin... pavés » : à quelle étape du<br />

schéma narratif ce passage correspond-il ? Justifiez.<br />

6. Donnez un titre aux différentes péripéties du p<strong>et</strong>it<br />

soldat entre sa chute <strong>et</strong> son r<strong>et</strong>our à la maison.<br />

7. Indiquez les lignes correspondant à l’élément de<br />

résolution.<br />

8. Quelle est la situation finale ?<br />

◗ Un conte autobiographique<br />

(qui raconte la vie de l’auteur)<br />

9. Relisez la biographie de l’auteur (p. 75).<br />

10. Quels aspects de sa vie Andersen a-t-il mis dans<br />

ce conte ?<br />

◗ Vérification de la lecture<br />

Pour vérifier la compréhension du conte, la classe<br />

va organiser un défi-lecture, c’est-à-dire élaborer <strong>et</strong><br />

échanger des questionnaires (voir la fiche-méthode).<br />

L’évaluation portera pour moitié sur le questionnaire<br />

<strong>et</strong> les réponses que vous aurez élaborées, pour moitié<br />

sur les réponses que vous apporterez au questionnaire<br />

préparé par d’autres élèves.<br />

◗ Les allusions bibliques <strong>et</strong> mythologiques<br />

Histoire des Arts<br />

Le voyage<br />

11. Dans la Bible, Jonas est puni pour avoir désobéi<br />

à Dieu : pendant un voyage en mer, il est avalé par<br />

une baleine qui le rej<strong>et</strong>te ensuite. En quoi le voyage<br />

du p<strong>et</strong>it soldat ressemble-t-il à celui de Jonas ?<br />

12. En quoi le voyage du p<strong>et</strong>it soldat ressemble-t-il à<br />

l’odyssée pleine de dangers d’Ulysse (voir p. 146) ?<br />

Le troll<br />

13. Selon la mythologie scandinave, le troll est un<br />

être malfaisant : quel est le rôle du troll dans le conte ?<br />

La descente aux Enfers<br />

14. Pour les Grecs, on accédait aux Enfers en franchissant<br />

un fleuve sombre, le Styx ; il fallait payer un<br />

passeur nommé Charon pour traverser : qui joue ce<br />

rôle dans le conte ?<br />

FICHE- MÉTHODE<br />

Organiser un défi-lecture<br />

• Préparer le questionnaire, par groupes<br />

ou individuellement, selon les indications<br />

du professeur, en posant des questions<br />

précises sur :<br />

– le héros (son identité, son physique, son<br />

caractère, son âge…) ;<br />

– l’obj<strong>et</strong> de sa quête ;<br />

– les autres personnages (adjuvants <strong>et</strong><br />

opposants) ;<br />

– le(s) lieu(x) ;<br />

– l’époque <strong>et</strong> la durée de l’histoire ;<br />

– les principales péripéties ;<br />

– le dénouement.<br />

• Préparer les réponses aux questions posées,<br />

sur une feuille séparée.<br />

• Échanger les questionnaires <strong>et</strong> répondre<br />

aux questions posées par d’autres élèves.<br />

• Confronter les réponses prévues <strong>et</strong> les<br />

réponses fournies (on peut procéder à une<br />

discussion, suivie d’un vote, pour déterminer<br />

quel est le meilleur questionnaire).<br />

Les symboles du feu<br />

15. a. « brûler d’amour,<br />

déclarer sa flamme, les<br />

feux de l’amour, avoir<br />

le cœur enflammé » : à<br />

quoi l’amour est-il comparé<br />

dans ces expressions<br />

imagées ?<br />

b. Dans la scène finale,<br />

par quels mots ces<br />

expressions sont-elles<br />

prises au sens propre ?<br />

16. a. À cause de quel<br />

personnage le p<strong>et</strong>it<br />

soldat brûle-t-il ?<br />

b. Dans la tradition chrétienne, les méchants, après<br />

leur mort, brûlaient dans les enfers : dans le conte,<br />

quel obj<strong>et</strong> peut représenter les enfers ?<br />

17. a. Que la servante découvre-t-elle dans le poêle ?<br />

Répondez en citant le texte.<br />

b. Dans la mythologie gréco-latine, le Phénix, animal<br />

mythologique, mourait incendié <strong>et</strong> renaissait régulièrement<br />

de ses cendres : en quoi le conte s’est-il inspiré<br />

de ce mythe ?<br />

3 u <strong>Contes</strong> d’ici <strong>et</strong> d’ailleurs<br />

79

L’écho<br />

du poète<br />

80<br />

Chameau,<br />

© Éric Issele/Fotolia.com<br />

◗ Un poème en écho<br />

1. De quel conte étudié rapprocheriez-vous ce poème? Pourquoi ?<br />

2. Quel autre titre pourriez-vous proposer pour ce poème ?<br />

◗ Un poème à réciter<br />

Le chameau<br />

Un chameau entra dans un sauna.<br />

Il eut chaud,<br />

Très chaud,<br />

Trop chaud.<br />

Il sua, Sua, Sua.<br />

Une bosse s’usa,<br />

S’usa, S’usa.<br />

L’autre bosse ne s’usa pas;<br />

Que crois-tu qu’il arriva?<br />

Le chameau dans le désert<br />

Se r<strong>et</strong>rouva dromadaire.<br />

Pierre Coran, La tête en fleurs, © Le Cyclope.<br />

3. Récitez le poème en insistant sur les répétitions <strong>et</strong> en ménageant<br />

l’eff<strong>et</strong> de surprise final.

Faire le point<br />

© Dorling Kindersley/<br />

G<strong>et</strong>ty images<br />

Un genre littéraire<br />

Universalité <strong>et</strong> diversité<br />

des contes<br />

Arts <strong>et</strong> culture<br />

Un genre universel<br />

◗ Le conte est un genre universel qui se r<strong>et</strong>rouve dans toutes les cultures du monde <strong>et</strong> à<br />

travers les siècles.<br />

◗ Le conte est d’abord un récit de tradition orale. Les contes étaient dits par des conteurs<br />

(appelés griots en Afrique) ou par des conteuses, le plus souvent à la veillée. Ceci<br />

explique que bien des contes soient anonymes (d’auteurs inconnus) : c’est le cas des<br />

<strong>Contes</strong> des Mille <strong>et</strong> Une Nuits (voir p. 90 à 97).<br />

La diversité des contes<br />

◗ La plupart des contes transm<strong>et</strong>tent agréablement une leçon de sagesse grâce au récit<br />

d’une expérience. Ils s’adressent donc particulièrement aux enfants. Ce sont des contes<br />

initiatiques (ex. « La P<strong>et</strong>ite Jeann<strong>et</strong>te »).<br />

◗ Certains contes expliquent de manière imaginaire un phénomène naturel (la neige<br />

en hiver…) ou une particularité animale ou végétale : ce sont les contes explicatifs<br />

(ex. « La légende de l’escargot »).<br />

◗ Les contes peuvent faire allusion à des mythes anciens ou comporter des symboles<br />

(ex. « L’Intrépide Soldat de plomb »).<br />

◗ Il existe des auteurs de contes célèbres tels que Hans Christian Andersen, Lewis Carroll,<br />

Birago Diop, L. S. Senghor ou bien encore Charles Perrault <strong>et</strong> les frères Grimm (voir p. 38 à 61).<br />

Une forme de récit<br />

◗ Dans les contes, la présence du merveilleux (obj<strong>et</strong>s magiques, animaux<br />

personnifiés, êtres surnaturels, métamorphoses) dans un monde réel<br />

est considérée comme normale.<br />

◗ Le conte est une forme de récit. Il a une structure particulière nommée<br />

schéma narratif <strong>et</strong> des personnages aux fonctions caractéristiques<br />

(voir p. 53).<br />

◗ Même si les contes situent l’histoire dans un passé volontairement<br />

indéfini, le vocabulaire <strong>et</strong> les modes de vie décrits dans le conte<br />

situent celui-ci dans une époque <strong>et</strong> une région particulières.<br />

L’écriture des contes<br />

◗ Les contes, le plus souvent, comportent un récit au passé (voir p. 324)<br />

entrecoupé de dialogues rédigés au présent <strong>et</strong> au passé composé<br />

de l’indicatif.<br />

◗ Ils utilisent de nombreux indicateurs de temps, tels que un jour, alors…,<br />

pour souligner la chronologie.<br />

◗ Les contes de sagesse se terminent souvent par l’expression d’une<br />

morale finale. Les contes explicatifs se terminent par une formule<br />

telle que : « C’est pourquoi… » avec un verbe conjugué au présent<br />

de vérité générale.<br />

◗ Certains contes expriment dans leur écriture le caractère oral de leur<br />

transmission : onomatopées, interjections, langage familier.<br />

Je r<strong>et</strong>iens l’essentiel<br />

exercices<br />

Rédigez une brève définition du<br />

conte qui contienne les mots<br />

suivants : universel, diversité, oral,<br />

tradition, merveilleux, sagesse.<br />

3 u <strong>Contes</strong> d’ici <strong>et</strong> d’ailleurs<br />

81

Langue & expression Lexique<br />

➥ Sens propre <strong>et</strong> sens figuré – p. 354<br />

Quel est le sens du nom « quête » dans chacune<br />

des phrases suivantes ?<br />

1. Des bénévoles font la quête afin de récolter des<br />

fonds pour une association. 2. Ce jeune couple est en<br />

quête d’un appartement.<br />

Auquel des deux sens précédents rattacheriezvous<br />

le nom « quête » dans la phrase suivante ?<br />

Le héros se lance à la quête du trésor.<br />

➥ La dérivation : préfixes – suffixes – p. 350<br />

En employant l’un des préfixes suivants : re-, en-,<br />

con-, trouvez le mot de la famille de « quête » qui<br />

correspond à chaque définition :<br />

a. soumission par la force ou par les armes ;<br />

b. étude d’une question en réunissant des témoignages,<br />

des expériences, des documents ;<br />

c. action de séduire quelqu’un ;<br />

d. demande pressante, écrite ou verbale ;<br />

e. recherche de la vérité pour trouver le coupable<br />

d’un crime.<br />

82<br />

Distinguer les sens du nom « quête »<br />

Former des mots avec des préfixes<br />

Étudier la famille du mot « merveille »<br />

Le nom merveille vient du latin mirari, « ouvrir<br />

grand les yeux » ; la merveille est ce qui fait<br />

ouvrir grand les yeux.<br />

➥ Le radical <strong>et</strong> les familles de mots – p. 348<br />

Observez les mots suivants : merveilleux – merveilleuse<br />

– émerveiller – émerveillement.<br />

a. Quel radical commun r<strong>et</strong>rouvez-vous dans chacun<br />

de ces mots ?<br />

b. Quelle est la classe grammaticale<br />

de chacun de ces mots ?<br />

c. Quel(s) suffixe(s) sert(vent) à<br />

former des adjectifs ? un verbe ?<br />

un nom ?<br />

Quel adverbe en -ment de<br />

la famille du mot « merveille »<br />

pouvez-vous former?<br />

Patrizia La Porta,<br />

illustration pour Le P<strong>et</strong>it<br />

Chaperon rouge, 1998.<br />

© Patrizia La Porta/Leemage<br />

Le vocabulaire des contes (2)<br />

Découvrir des expressions<br />

autour du mot « loup »<br />

Faites correspondre à chaque expression de la<br />

colonne A la définition qui lui correspond dans<br />

la colonne B.<br />

A B<br />

1. à la queue leu leu 1<br />

2. être connu<br />

comme le loup<br />

blanc<br />

3. un froid de loup<br />

4. entre chien <strong>et</strong><br />

loup<br />

5. une faim de loup<br />

6. un vieux loup<br />

de mer<br />

7. une gueule-deloup<br />

8. un jeune loup<br />

9. hurler avec<br />

les loups<br />

10. crier au loup<br />

11. enfermer le loup<br />

dans la bergerie<br />

12. se j<strong>et</strong>er dans<br />

la gueule du<br />

loup<br />

1. leu : loup.<br />

a. un énorme appétit<br />

b. un marin endurci<br />

c. l’un derrière l’autre<br />

d. se joindre aux autres<br />

pour critiquer ou attaquer<br />

e. s’exposer de sa propre<br />

initiative à un grand<br />

danger<br />

f. être repéré par tout<br />

le monde<br />

g. un jeune homme<br />

ambitieux, soucieux de<br />

faire carrière<br />

h. un temps glacial<br />

i. à la tombée de la nuit,<br />

à l’heure où on ne<br />

distingue pas les formes<br />

j. une fleur dont les<br />

pétales s’ouvrent comme<br />

une mâchoire<br />

k. avertir d’un danger<br />

l. placer quelqu’un dans<br />

un lieu où il peut faire<br />

du mal<br />

Choisissez une de ces expressions que vous<br />

emploierez dans un bref paragraphe qui en expliquera<br />

le sens.

Langue & expression Orthographe <strong>et</strong> conjugaison<br />

Distinguer les homophones de « conte »<br />

➥ Les homophones – p. 344<br />

Manipuler <br />

a.Recopiez la phrase en remplaçant les mots<br />

entre parenthèses par un synonyme (attention !<br />

tous les mots à trouver appartiennent à la même<br />

famille) : Un (griot) africain (narre) des (histoires).<br />

b. Soulignez les l<strong>et</strong>tres qui forment le son [ö] (voir p. 367).<br />

Recopiez <strong>et</strong> complétez les phrases suivantes :<br />

a. Dans des études de comptabilité, on apprend à …,<br />

à faire des … . b. La comtesse était l’épouse d’un …<br />

qui gouvernait le … .<br />

Formuler la règle<br />

Recopiez les phrases en les complétant :<br />

« Il ne faut pas confondre un … qui est une histoire,<br />

un … qui désigne un titre de noblesse avec<br />

un … qui veut dire un calcul. »<br />

Des homophones sont des mots qui se prononcent<br />

de la … manière <strong>et</strong> qui s’écrivent de manière … .<br />

Connaître les terminaisons<br />

du participe passé<br />

➥ Reconnaître un participe passé – p. 314<br />

Observer <strong>et</strong> manipuler<br />

Observez les participes passés soulignés : de quel<br />

verbe à l’infinitif chacun d’eux provient-il ?<br />

Une histoire racontée – une mission accomplie – une<br />

leçon apprise – une l<strong>et</strong>tre reçue – une fenêtre ouverte.<br />

a.Quels sont le genre <strong>et</strong> le nombre des noms de<br />

l’exercice 4 ? b. Quelle est la voyelle finale de tous<br />

les participes passés soulignés ? Pourquoi ?<br />

Écrivez au masculin singulier les participes passés<br />

de la liste ci-dessus <strong>et</strong> soulignez la l<strong>et</strong>tre finale.<br />

En passant par le féminin, choisissez dans chaque<br />

binôme, la forme verbale qui est un participe passé.<br />

1. Prit, pris. 2. Donner, donné. 3. Finit, fini. 4. Bu, but.<br />

5. Offrit, offert. 6. Vit, vu.<br />

Formuler la règle<br />

Recopiez <strong>et</strong> complétez la phrase : Au masculin<br />

singulier, il existe … terminaisons possibles de participes<br />

passés : …, …., …., …. .<br />

Conjuguer le passé composé de l'indicatif<br />

➥ Le passé composé de l’indicatif – p. 316<br />

Observer<br />

Hier, l’escargot est parti, il a voyagé lentement,<br />

il a pris son temps, il n’a pas pu aller plus vite mais<br />

il a fini par arriver à bon port; ce matin, il est parmi nous.<br />

a. Pourquoi nomme-t-on le temps des formes verbales<br />

en gras un « passé composé » ?<br />

b. Quels sont les verbes auxiliaires utilisés dans c<strong>et</strong>te<br />

conjugaison ? À quel temps sont-ils ?<br />

c. Comment nomme-t-on le deuxième mot qui<br />

compose ce temps ?<br />

Transposez ces formes verbales à la personne du<br />

pluriel ou du singulier qui correspond.<br />

J’ai marché – tu as parlé – nous avons dormi – elle a<br />

surpris – ils ont rougi – vous avez porté – il a frémi –<br />

elles ont permis – j’ai entendu – elle a éprouvé.<br />

a.Dans le texte suivant, identifiez les verbes<br />

conjugués au passé composé. b. Comment les avezvous<br />

reconnus ?<br />

C<strong>et</strong>te nuit là, l’empereur a veillé. Il a attendu<br />

que le jour se lève en contemplant la lune. Mais<br />

dès le lendemain, il a donné des ordres pour<br />

qu’on construise un vaisseau de l’espace. Fou Li<br />

a fait un sourire. Des jours durant, il a calculé<br />

des trajectoires sur de longs parchemins qui<br />

traînaient à terre. Puis il a commencé à bâtir<br />

avec un acier spécial un drôle d’engin.<br />

D’après M. Piquemal, L’Empereur <strong>et</strong> l’Astronome<br />

Formuler la règle<br />

Recopiez <strong>et</strong> complétez la phrase : Pour former<br />

le passé composé, on emploie l’auxiliaire « … »<br />