Formation Cinéma " Le Cirque" - Atmosphères 53

Formation Cinéma " Le Cirque" - Atmosphères 53

Formation Cinéma " Le Cirque" - Atmosphères 53

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

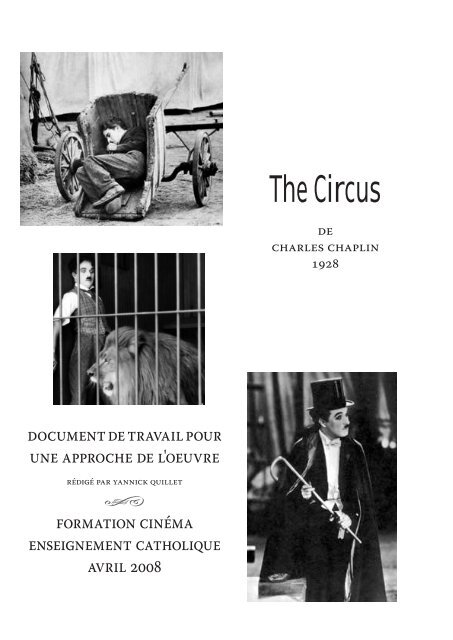

The Circus<br />

de<br />

Charles Chaplin<br />

1928<br />

Document de travail pour<br />

une approche de l'oeuvre<br />

Rédigé par Yannick QUILLET<br />

<strong>Formation</strong> cinéma<br />

Enseignement Catholique<br />

Avril 2008

Introduction<br />

Depuis sa première apparition sur les écrans de<br />

cinéma, le personnage de Charlot est resté très<br />

populaire dans le monde entier. On ne compte plus<br />

le nombre de cartes postales, affiches, objets... à son<br />

effigie. Chaque réédition en DVD remporte un grand<br />

succès. « C’était une promesse solennelle<br />

faite aux héritiers de Chaplin lors<br />

de l’acquisition, en 2001, des droits<br />

d’exploitation mondiaux de dix-sept<br />

des plus grands films du cinéaste :<br />

le producteur et distributeur Marin<br />

Karmitz s’était engagé à permettre<br />

une diffusion en salles la plus<br />

respectueuse possible de l’oeuvre<br />

du réalisateur. Un devoir de mémoire<br />

et de sauvegarde. Restaurés<br />

en haute définition, The Kid<br />

(1921), La Ruée vers l’or (1925)<br />

et <strong>Le</strong> Cirque (1928) sont ainsi ressortis<br />

mercredi 21 novembre dans<br />

trois salles à Paris et une dizaine<br />

en province. » (Nicole Vulser, <strong>Le</strong><br />

Monde du 25.11.07)<br />

Mais peut-on redécouvrir et<br />

mieux, faire découvrir l’oeuvre<br />

de Chaplin à l’heure du numérique ? Guillemette<br />

Odicino-Olivier affirme, à propos des enfants<br />

d’aujourd’hui : « Chaplin peut-il encore les faire rire<br />

et pleurer ? Oui, à condition d’y mettre les dormes.<br />

D’abord, ne pas les laisser seuls devant les chefsd’oeuvre<br />

du vagabond moustachu. Relancer l’attention,<br />

annoncer le prochain gag, y aller de sa propre<br />

larme (faire confiance à la contagion), et rester serein.<br />

Certaines scènes ont un effet garanti... ce Charlot victime<br />

de la machine ressemble à s’y méprendre à un<br />

gamin gesticulant dans un monde d’adulte qui va trop<br />

vite pour lui. » (Téléram n° 3020)<br />

Sommaire<br />

Introduction 2<br />

1- <strong>Le</strong> Film<br />

Fiche technique et artistique 3<br />

Synopsis 3<br />

Un artiste complet 4<br />

Sur le tournage du film 5<br />

Revue de presse 6<br />

2- Analyse filmique : Découpage 7<br />

3- Un genre : le burlesque<br />

Histoire d’un genre 10<br />

Caractéristiques du genre 11<br />

4 - Analyse thématique<br />

Un univers en dehors du monde : le cirque 13<br />

<strong>Le</strong> personnage du vagabond 13<br />

L’espace et le temps 14<br />

Des aspects techniques qui éclairent l'oeuvre 15<br />

5- Trame d’Exploitation pédagogique<br />

Avant la séance 21<br />

La séance 21<br />

Après la séance 22<br />

6- Propositions pédagogiques<br />

Fiche n° 1 : réorganiser les scènes clés du film 23<br />

Fiche n° 2 : <strong>Le</strong> cinéma burlesque... 24<br />

Fiche n° 3 : Film et accompagnement musical 25<br />

Fiche n° 4 : Un genre littéraire : l'autobiagraphie 25<br />

Fiche n° 5 : Doublage 28<br />

7- Filmographie de Chaplin 29<br />

Annexe : les intertitres (cartons) du film 30<br />

Ce dossier, loin de viser l’exhaustivité, souhaite apporter<br />

simplement quelques repères afin d’entrer dans<br />

l’univers de Chaplin et, plus particulièrement, dans<br />

un film souvent méconnu, <strong>Le</strong> Cirque.<br />

2

1- <strong>Le</strong> Film<br />

Fiche technique<br />

et artistique<br />

<strong>Le</strong> Cirque<br />

(The Circus)<br />

Scénario - réalisation : Charles Chaplin<br />

Production : Charles Chaplin - United Artists<br />

Montage :<br />

Charles Chaplin<br />

Assistant-réalisateur : Harry Crocker<br />

Cadre :<br />

Jack Wilson, Mark Marlatt.<br />

Directeur photo : Roland (Rollie) Totheroh.<br />

Musique : Charles Chaplin (1969).<br />

Distribution : Charles Chaplin (Charlot, le Vagabond)<br />

Merna Kennedy (Merna, l’ecuyère)<br />

Allan Garcia (le directeur du cirque)<br />

Harry Crocker (Rex, le funambule)<br />

Henry Bergman (le vieux clown)<br />

George Davis (le magicien)<br />

Steve Murphy (le pickpocket)<br />

Stanley Isanford (le régisseur)<br />

Durée :<br />

70 min<br />

Tournage : 1926-1927.<br />

Première mondiale : 6 janvier 1928.<br />

Synopsis<br />

Charlot se promène dans une fête foraine et se retrouve<br />

impliqué malgré lui dans un imbroglio avec<br />

un pickpocket et la police, qui donne lieu à une<br />

course-poursuite dans une baraque de foire puis un<br />

palais des glaces. Échappant à ses poursuivants, il<br />

déboule sur la piste d’un cirque et sabote le numéro<br />

du prestidigitateur… pour la plus grande hilarité des<br />

spectateurs.<br />

<strong>Le</strong> cirque connaît des difficultés financières, et son<br />

directeur voit dans ce nouveau clown un espoir de<br />

salut. <strong>Le</strong> seul problème, c’est qu’il n’est drôle que<br />

lorsqu’il ne le fait pas exprès. C’est donc sans s’en<br />

rendre compte qu’il devient le clou du spectacle.<br />

Il ne tarde pas à tomber amoureux de la jeune et<br />

belle écuyère, qui n’est autre que la fille du directeur,<br />

martyrisée par son père. <strong>Le</strong>ur amourette se développe,<br />

malgré la rencontre de Charlot nez à nez<br />

avec un lion et les autres aléas du cirque, jusqu’à<br />

l’apparition d’un rival en la personne du nouveau<br />

funambule, le beau Rex. <strong>Le</strong>s tentatives de Charlot<br />

pour se mesurer à lui, tant en amour que sur le fil, se<br />

concluent par des catastrophes.<br />

<strong>Le</strong> cirque continue sa route, abandonnant Charlot<br />

tout seul au milieu du cercle de pelouse rasée qui est<br />

désormais tout ce qui reste du spectacle.<br />

Site officiel - Charles Chaplin (http://www.charliechaplin.com)<br />

3

Un Artiste complet<br />

Charles Spencer Chaplin est né à Londres le 16<br />

avril 1889. Ses parents, Charles et Hannah, tous<br />

deux artistes de music- hall, se séparent avant<br />

ses trois ans. Mme Chaplin se bat pour élever Charles<br />

et son demifrère<br />

aîné<br />

Sydney, enfant<br />

illégitime,<br />

malgré sa santé<br />

défaillante<br />

(elle a fini par<br />

être internée<br />

en hôpital psychiatrique).<br />

Vivant<br />

la plupart<br />

du temps dans<br />

des conditions<br />

d’extrême pauvreté,<br />

les deux<br />

garçons passent<br />

le plus clair de leur petite enfance dans des institutions<br />

pour jeunes indigents.<br />

À dix ans, cependant, Charles débute sa carrière professionnelle<br />

dans une troupe d’enfants danseurs de<br />

claquettes : les “huit gars du Lancashire”. Pendant<br />

plusieurs années, il joue le petit groom Billy dans la<br />

pièce Sherlock Holmes, apparaissant même dans ce<br />

rôle dans un théâtre du West End, à Londres. C’est<br />

lors de cette tournée que Chaplin commence à se faire<br />

un nom et qu’il côtoie de grands acteurs qui lui enseigne<br />

l’art de la comédie. Plus tard, Charlie intègre une<br />

autre troupe: le Casey’s Court Circus, où il brille par<br />

ses imitations de comiques célèbres. D’autres emplois<br />

dans le music- hall finissent par aboutir à son recrutement<br />

dans la troupe de Fred Karno, le plus grand<br />

imprésario britannique de spectacles de cabaret. <strong>Le</strong>s<br />

talents comiques exceptionnels de Chaplin en font<br />

très vite la star de la compagnie Karno.<br />

Fin 1913, lors d’une tournée dans<br />

les music- halls américains, il est<br />

remarqué par Mack Sennett et<br />

engagé par la Keystone Comedy<br />

Company à Hollywood. C’est le<br />

début d’une longue série de courts<br />

et de moyens métrages.<br />

Il crée alors le costume<br />

et le maquillage qui<br />

vont le rendre célèbre ; en l’espace d’une<br />

4<br />

Charlie à 7 ans, au milieu de ses<br />

camarades de classe<br />

année, il a pris le chemin d’une gloire et<br />

d’une affection internationales, telles<br />

qu’aucun autre comédien n’en a jamais<br />

connu.<br />

Rapidement, il passe d’une compagnie<br />

à une autre, avec un salaire qui n’en finit pas de<br />

grimper, toujours en quête d’une plus grande autonomie<br />

créative. Après la Keystone Company, il intègre la<br />

Essanay Film Manufacturing Co., puis la Mutual Film<br />

Company, les films de Charlot sont ensuite produits<br />

par la First National Company. en 1916 et 1917.<br />

En 1918, il monte son propre studio et en 1919 il est<br />

cofondateur, avec Douglas Fairbanks,<br />

Mary Pickford et D. W. Griffith, de<br />

United Artists (les Artistes Associés)<br />

une maison de distribution indépendante.<br />

Avec des chefs-d’oeuvre<br />

comme L’émigrant, Charlot soldat,<br />

The Kid ou La ruée vers l’or,<br />

Chaplin apporte une nouvelle<br />

dimension à la comédie,<br />

pas seulement par<br />

les talents extraordinaires<br />

de son jeu d’acteur ou de<br />

sa créativité burlesque,<br />

mais aussi dans le domaine de l’étude de caractère,<br />

de l’émotion et de la satire sociale présentes dans ses<br />

films.<br />

L’avènement du parlant a constitué un problème plus<br />

difficile pour Chaplin que pour les autres stars du<br />

muet. Il avait conquis le public du monde entier grâce<br />

au langage universel de la pantomime. Dans ses premiers<br />

films sonorisés, <strong>Le</strong>s lumières de la ville et <strong>Le</strong>s<br />

temps modernes, il continue en fait à réaliser des films<br />

muets, utilisant le nouveau support du son uniquement<br />

pour ajouter aux images un accompagnement musical<br />

synchronisé et pré-enregistré.<br />

Quand il se lance enfin dans les dialogues avec <strong>Le</strong> dictateur<br />

en 1940, il prouve qu’il peut manier le son et<br />

la parole à la perfection. Chaplin a connu une dévotion<br />

universelle quasi unique; mais dans la paranoïa<br />

ambiante des États-Unis d’après-guerre, il est la cible<br />

de attaques répétées d’une droite américaine qui le<br />

soupçonne pour ses positions radicales. <strong>Le</strong> FBI, sous<br />

la direction de son célèbre patron J. Edgar Hoover, orchestre<br />

contre lui à grand renfort de publicité un procès<br />

en reconnaissance de paternité qui érode encore<br />

davantage sa popularité.

En 1952, alors que Chaplin embarque pour Londres<br />

afin d’y présenter son film <strong>Le</strong>s feux de la rampe, les<br />

autorités américaines en profitent pour annuler son<br />

visa de retour. S’il revient, il sera arrêté, le temps pour<br />

les autorités de vérifier qu’il est “admissible selon les<br />

lois des Etats-Unis”.<br />

Chaplin décide alors d’établir sa résidence permanente<br />

en Suisse plutôt que de continuer à se battre contre<br />

les États- Unis. Il réalise deux autres films en Europe :<br />

Un roi à New York et La Comtesse de Hong-Kong, publie<br />

deux livres autobiographiques: “My trip aboard”<br />

et “My life in pictures”, continue à écrire des scénarios<br />

et à composer de nouvelles partitions musicales<br />

pour ses anciens films muets pratiquement jusqu’à sa<br />

mort, dans la nuit de Noël 1977.<br />

Site officiel - Charles Chaplin (http://www.charliechaplin.com)<br />

Sur le tournage du film<br />

Dans son autobiographie publiée en 1964, Chaplin<br />

parle de la plupart de ses films, de tous sauf d’un<br />

long métrage, <strong>Le</strong> Cirque, qui semble être pour Chaplin<br />

comme un film maudit. Il faudra d’ailleurs attendre<br />

1969 pour que le réalisateur en autorise la ressortie,<br />

en lui écrivant au passage une partition musicale et<br />

une chanson pour un nouveau générique, Swing Little<br />

Girl.<br />

Pour comprendre l’attitude de Chaplin pendant toutes<br />

ces années, il faut avoir à l’esprit le contexte du tournage.<br />

« La raison n’était pas liée au film en lui-même<br />

mais aux circonstances extrêmement pénibles qui<br />

avaient entouré sa création. Chaplin était alors plongé<br />

dans les affres de sa rupture avec Lita Grey ; et le<br />

tournage du Cirque a coïncidé avec l’un des divorces<br />

les plus scandaleux et médiatisés du Hollywood des<br />

années vingt, alors que les avocats de Lita cherchaient<br />

par tous les moyens à briser la carrière de Chaplin en<br />

entachant sa réputation. Au plus fort de la bataille juridique,<br />

le tournage dut être complètement interrompu<br />

pendant une période de huit mois, car les avocats<br />

essayaient de saisir les biens du studio de production.<br />

Chaplin fut contraint de cacher en lieu sûr les bouts<br />

du film déjà tournés. » (David Robinson)<br />

Au lieu de créer une façade de Cirque, il ordonne de<br />

monter un véritable chapiteau avec roulottes, cages à<br />

fauves et autres annexes. Mais quelques jours avant<br />

le début du tournage, le sort commence à s’acharner<br />

sur ce projet : une tempête traverse la Californie détruit<br />

le chapiteau et retarde le tournage de plusieurs<br />

semaines…<br />

Lorsque le décor est reconstruit, Chaplin tourne ses<br />

premiers plans et enchaîne les journées de travail sans<br />

le moindre incident. Un mois plus tard, le laboratoire<br />

de développement l’informe qu’à la suite d’erreurs de<br />

manipulation, la pellicule utilisée est inexploitable !<br />

Nullement découragée, l’équipe reprend le tournage<br />

dont la durée ne cesse de s’allonger : Chaplin est un<br />

perfectionniste, il multiplie les prises, épuise ses techniciens<br />

et explose son budget initial. A titre d’exemple<br />

la séquence de la cage au fauve contient 200 prises,<br />

celle de la corde 700 ! Cette même scène voit Chaplin<br />

attaqué par des singes. <strong>Le</strong>s petits sapajous firent<br />

beaucoup rire le public mais moins Chaplin : après<br />

plusieurs morsures il doit être opéré et hospitalisé<br />

pendant six semaines.<br />

<strong>Le</strong> 5 décembre 1926, le tournage est arrêté pendant<br />

près de six mois suite au scandale provoqué par Lita<br />

Grey. Lorsque le travail reprend en Octobre 1927, le<br />

décor brûle dans un incendie et disparaît sous les cendres.<br />

Par chance Chaplin a tourné suffisamment de<br />

plans mais le chapiteau du Cirque ne reverra jamais<br />

le jour…<br />

Il ne reste plus que le final à mettre en bobine et<br />

cette scène, qui a pour décor les caravanes des artistes,<br />

subit, elle aussi, un coup du sort : des étudiants,<br />

sans doute éméchés, volent les roulottes pendant la<br />

nuit et décident de les brûler. Heureusement Chaplin<br />

constate le larcin suffisamment tôt et empêche le drame<br />

!<br />

Fin 1927, le tournage est terminé, Chaplin peut enfin<br />

respirer… Certains diront que les artistes ont besoin<br />

de ces obstacles pour donner force et caractère à leur<br />

œuvre. Ceux que surmonta Chaplin pendant les deux<br />

années de tournage du Cirque contribuèrent certainement<br />

à faire mûrir sa grammaire cinématographique<br />

mais ils furent aussi une épreuve dont le cinéaste mit<br />

des dizaines d’années à se remettre. (François-Olivier<br />

<strong>Le</strong>fèvre)<br />

http://www.dvdclassik.com/Critiques/dvd_cirque.htm<br />

5

Revue de presse<br />

« Poursuivi pour un vol à la tire qu’il n’a pas commis, Charlot pénètre sous le chapiteau<br />

d’un cirque en plein numéro. <strong>Le</strong> public, jusque-là engourdi, en redemande. <strong>Le</strong> directeur<br />

l’engage mais le sous-paye. Charlot s’éprend de sa fille, une écuyère qui n’a d’yeux que<br />

pour Rex, l’équilibriste...<br />

Un vagabond dans un cirque. Tout est dit. Ce n’est pas l’histoire d’un clown professionnel,<br />

mais d’un homme qui passe et fait rire parce qu’il pervertit les règles du spectacle. En<br />

les déstabilisant, il les renouvelle. “Je ne suis pas qu’un pitre”, dit Chaplin, tout en rendant<br />

hommage à la piste aux étoiles, berceau noble et ingrat du burlesque. Car on souffre<br />

de voir les “vrais” clowns échouer dans leur mission comique, qui n’est plus que routine<br />

et mécanique. Quand l’empêcheur de rire en rond devient funambule, scène incroyable<br />

où l’humour tient à un fil, il le fait par amour. Mais on ne gagne pas le coeur d’une belle<br />

en roulant dans la sciure. Drôle sans le vouloir, gentleman sans le savoir, Charlot va tout changer dans le cirque<br />

en déroute. <strong>Le</strong> M. Loyal — qui était loin de l’être — cessera d’être un patron esclavagiste et cruel. L’écuyère<br />

épousera le vrai funambule, beau et pas marrant. Charlot, à nouveau seul, regardera s’éloigner la caravane.<br />

<strong>Le</strong> spectacle du rire continuera ailleurs. Sans lui. Trois ans après ce Cirque, comédie géométrique, parfaite<br />

pirouette où il prouvait qu’il n’était pas qu’un gagman, Chaplin nous faisait pleurer sur son amour pour une<br />

jolie aveugle en fleur. »<br />

Guillemette Odicino - Télérama n°3022 - 12 décembre 2007<br />

« <strong>Le</strong> cinéma est avant tout espace. Comment on entre en scène, comment on quitte la scène, comment on exécute<br />

les détails que le public n’a pas besoin de connaître. A mon sens, Chaplin inventait la vie, une autre vie.<br />

C’est de là que vient le côté “plus vrai que nature” de ses films.<br />

Ce que cet homme a apporté de plus innovant au cinéma, c’est l’art d’occuper l’espace. <strong>Le</strong> cinéma d’aujourd’hui,<br />

quand je le compare au passé et à ses films, n’a pas besoin des parlants qu’il a faits plus tard. Sa contribution<br />

la plus importante, c’est l’art d’occuper l’espace. Jongler dans un cirque, c’est ça le travail d’un cinéaste.<br />

On essaye de faire croire à l’incroyable, on essaye de faire entrer le public dans notre univers transcendantal,<br />

où l’on jongle avec les éléments qu’on connaît. Celui-ci en particulier... On n’explique pas, mais on présente<br />

les miracles. Voilà ce que l’on fait. »<br />

Emir Kusturica à propos du CIRQUE<br />

Après la projection du Cirque, Chaplin ne permet jamais au spectateur de sourire. Il lui faut se tordre de rire<br />

ou éprouver une profonde tristesse.Charlot salue avec son melon et c’est comme si le couvercle d’un chaudron<br />

débordant se soulevait. Ses vêtements sont imperméabilisés contre les coups du sort. On dirait quelqu’un qui<br />

n’aurait pas quitté ses vêtements depuis quatre jours. Il ne sait pas ce que c’est qu’un lit et s’il se couche quelque<br />

part c’est dans une brouette ou sur une balançoire [...] C’est la première oeuvre de maturité de Chaplin. Il<br />

a vieilli depuis ses derniers films, mais son personnage aussi. Et le plus saisissant, dans ce nouveau film, est<br />

le sentiment qu’il domine désormais tout le champ de ses moyens, qu’il est décidé à mener son affaire à son<br />

terme avec ses moyens-là et seulement avec eux. Il trouve pour tous les grands thèmes une variante d’une justesse<br />

splendide : la poursuite se déroule dans un labyrinthe, l’apparition surprise doit déconcerter un magicien,<br />

son masque détaché en fait une marionnette dans une baraque foraine. <strong>Le</strong> plus grandiose c’est la composition<br />

de la séquence finale : il jette des confettis sur le couple heureux des mariés et on pense : maintenant c’est fini.<br />

Puis il est encore là, quand la caravane du cirque se met en route, il ferme sur eux la porte de la roulotte-et on<br />

pense : maintenant c’est fini. Puis on le voit rester en arrière dans le sillon que décrivait auparavant le cercle de<br />

la pauvreté et on pense : maintenant c’est fini. Puis vient, en gros plan, son corps tout froissé, alors qu’il prend<br />

place sur une pierre dans l’arène ; on croit alors tenir la fin et puis il se lève et on le voit de dos qui s’éloigne<br />

lentement avec la démarche de Charlie Chaplin, son label ambulant, comme à la fin des autres films apparaît<br />

l’emblème commercial de la société de production. Et voilà qu’à ce moment, au seul endroit où il n’y a pas de<br />

plan de coupe et où on pourrait le suivre éternellement des yeux, à ce moment précis, c’est la fin !<br />

Walter Benjamin (1929)<br />

6

2- Analyse filmique : Découpage séquentiel<br />

La première étape du travail de l’analyse consiste en une segmentation de l’histoire. Une séquence<br />

est « une unité narrative (ou segment) autonome, possédant généralement une unité de temps et<br />

d’action, ou du moins l’un de ces deux éléments. » <strong>Le</strong> découpage séquentiel est en quelque sorte<br />

une recréation du scénario du film a posteriori ; il ne se confond pas avec le découpage technique effectué lors<br />

de la préparation du film. Il relève forcément déjà d’une interprétation du film ; voici donc le séquençage que<br />

je propose, basé sur le déroulant réalisé par Charles Tesson et sur le chapitrage du DVD - MK2.<br />

Chapitre 1 = 00:00:00:00<br />

Séq. 1 : Gé n é r iqu e<br />

Pour la ressortie du film, Charles Chaplin a enregistré<br />

la chanson que l’on entend pendant le générique.<br />

Outre les cartons présentant l’équipe technique<br />

et la distribution, on y voit une jeune fille, Merna,<br />

répétant un numéro d’anneaux.<br />

Chapitre 2 = 00:01:33:28<br />

Séq. 2 : Un c i rqu e qu i n e fa i t plus r ir e<br />

La séquence s’ouvre (en iris) sur une étoile déchirée<br />

par le passage de l’écuyère à travers le cerceau. <strong>Le</strong><br />

directeur du cirque, son père, semble contrarié par<br />

le numéro et lui reproche d’avoir raté le cerceau.<br />

Violemment, il la pousse dans un cerceau identique<br />

et, pour la punir, il la prive de dîner. Il reproche<br />

aussi aux clowns de n’être pas drôles et d’être<br />

responsables des difficultés du cirque.<br />

Chapitre 3 = 00:03:34:64<br />

Séq. 3 : La fête for a i n e<br />

Au milieu de la fête foraine, un pickpocket est à<br />

l’oeuvre. Surpris par une de ses victimes, il glisse<br />

un portefeuille et une montre dans la poche d’un<br />

Charlot affamé qui ne s’aperçoit de rien. <strong>Le</strong> voleur<br />

l’observe de loin espérant récupérer “son bien”,<br />

pendant que Charlot est “nourri” par un bébé. Un<br />

policier surprend le voleur, la main dans la poche,<br />

l’arrête et remet à Charlot des objets qui ne lui<br />

appartiennent pas mais qu’il accepte. Charlot achète<br />

de la nourriture mais lorsque d’abord il regarde<br />

l’heure puis lorsqu’il sort le portefeuille, l’homme<br />

volé, à ses côtés, reconnaît son bien. Il croit tenir son<br />

voleur et le dénonce à la police.<br />

Chapitre 4 = 00:06:31:96<br />

Séq. 4 : La ga l e r i e de s g l ac e s<br />

Charlot s’enfuit tandis que le voleur, qui vient de<br />

s’échapper, est également poursuivi (fameuse<br />

poursuite parallèle). Ils se retrouvent d’abord dans<br />

une galerie de glaces.<br />

Charlot, se transformant en automate, finit par se<br />

débarrasse du voleur en l’assommant, mais il est<br />

repéré et arrêté par un policier qui, dans le labyrinthe<br />

des miroirs, ne trouve plus la sortie. Charlot en<br />

profite pour s’échapper.<br />

Chapitre 5 = 00:09:57:76<br />

Séq. 5 : Pou r su i t e da n s le c i rqu e<br />

On voit des clowns sur une piste de cirque et<br />

un public qui s’ennuie. Charlot entre alors sur<br />

la piste, poursuivi par le policier, et perturbe le<br />

numéro. Son arrivée fait rire le public qui croit à<br />

un numéro concerté. Caché pour échapper encore<br />

une fois au policier, il va de la même façon, saboter<br />

involontairement un numéro de magicien. <strong>Le</strong> public<br />

est aux anges, ce que ne manque pas de remarquer le<br />

directeur des lieux. Charlot échappe encore une fois<br />

au policier qui le poursuit mais finit par remettre au<br />

policier qui a arrêté le pickpocket, le portefeuille.<br />

Fatigué par la poursuite, Charlot s’endort à l’intérieur<br />

d’un char antique abandonné, pendant que le public<br />

réclame le « type marrant ».<br />

Chapitre 6 = 00:13:38:52<br />

Séq. 6 : Re pa s d'a pr ès spectacle<br />

A l'issue de la représentation, les clowns prennent<br />

leur repas tandis que Merna se tient à l’écart. L’un<br />

d’eux lui apporte de la nourriture qu’elle accepte<br />

mais son père les surprend et la lui retire des mains.<br />

Charlot croise le directeur qui, se souvenant de<br />

l’accueil enthousiaste du public à son égard, le<br />

convoque pour des essais. En attendant de l’engager,<br />

Charlot lui soutire un peu d’argent.<br />

Séq. 7 : Petit déj eu ner (00:15:16)<br />

On retrouve Charlot, le lendemain matin, qui se<br />

prépare un petit-déjeuner au milieu des roulottes,<br />

sortant de son gilet cuillère, sel... . Un oeuf<br />

fraîchement pondu et un morceau de pain feront<br />

l'affaire. Merna sort de la roulotte, affamée. Voyant<br />

le morceau de pain, elle se précipite pour le manger.<br />

Charlot le lui reprend puis accepte de le partager,<br />

essayant en vain de la raisonner. <strong>Le</strong> directeur du<br />

cirque vient chercher Charlot pour les essais. Avant<br />

de partir, ce dernier glisse à Merna l’oeuf qu’il n’a<br />

pas eu le temps de manger.<br />

Chapitre 7 = 00:18:59:88<br />

Séq. 8 : Pr emier essa i : Gu i l l au m e Tell<br />

Charlot commence les essais mais ils ne sont pas<br />

convaincants ; sa marche du canard ne fait pas rire.<br />

<strong>Le</strong> directeur le fait s’asseoir (Charlot sera responsable<br />

de sa chute) pour qu’il regarde deux clowns qui<br />

exécutent sous ses yeux le numéro de Guillaume<br />

Tell : l’astuce consiste à manger la pomme de telle<br />

sorte que l’exploit devienne impossible. Charlot rit<br />

énormément en tant que spectateur mais, quand il<br />

s’y met, il est perdu. De plus, il refuse de manger<br />

la pomme car un ver est à l’intérieur et au lieu d’en<br />

accepter une autre, il sort de sa poche une banane !<br />

Chapitre 8 = 00:22:12:24<br />

Séq. 9 : Se c on d essa i : ch ez le ba r bi er<br />

On joue devant Charlot la scène du barbier (de peu,<br />

il évite une nouvelle chute du directeur) ; il est de<br />

nouveau très bon public. Quand vient son tour de<br />

la jouer, il est cette fois-ci parfaitement dans le rôle<br />

mais il refuse d’abord d’être barbouillé de mousse<br />

à raser. Aveuglé ensuite par la mousse, il n’arrive<br />

pas à continuer et finit par asperger le patron.<br />

Quand il essaie de discuter salaire, il est renvoyé<br />

immédiatement. Dignement, il remet son chapeau<br />

après l’avoir frotté et sort du chapiteau, le visage<br />

encore recouvert de mousse.<br />

Chapitre 9 = 00:26:24:60<br />

Séq. 10 : In v i tat i o nau spectacle<br />

Dès qu’il sort, un âne le pourchasse et le conduit<br />

vers une roulotte. Dehors, encore couvert de mousse,<br />

Charlot retrouve Merna. Il se lave le visage et quitte<br />

sa blouse. <strong>Le</strong> spectacle va commencer et Merna<br />

l’invite à venir la voir mais Charlot lui annonce qu’il<br />

doit partir : « Nous ne nous sommes pas entendus<br />

sur les conditions. » ! Elle le remercie pour l’oeuf.<br />

Au dernier moment, il voudrait la suivre mais l’âne<br />

l’en empêche.<br />

Chapitre 10 = 00:28:47:24<br />

Séq. 11 : Un ac c e s s oir iste bi e n m a l a d ro i t<br />

<strong>Le</strong> directeur du cirque doit faire face à une grève<br />

des accessoiristes qui n’ont pas été payés.<br />

A l’extérieur du chapiteau, Charlot<br />

regarde par un trou dans la toile la jeune<br />

écuyère qui se prépare. <strong>Le</strong> directeur<br />

charge le contremaître d’engager<br />

n’importe qui : ce sera Charlot. Il doit<br />

7

porter une pile d’assiettes sur la piste mais l’âne,<br />

toujours présent, le poursuit jusque sur la scène. <strong>Le</strong><br />

public éclate de rire.<br />

peur qu’il ne réveille le lion, se bouche d'abord les<br />

oreilles puis se met à prier le chien d'arrêter. Merna<br />

en voyant l'accessoiriste dans la cage s’évanouit.<br />

Charlot essaie de la réveiller en lui lançant de l'eau<br />

mais le bruit finit par tirer le lion de son sommeil. Il<br />

tourne autour de Charlot sans lui faire de mal. Merna<br />

qui a repris connaissance, lui ouvre la porte. Charlot<br />

prend son temps et se rapproche du lion, pour<br />

impressionner l'écuyère mais, dès que le lion ouvre<br />

la gueule, il panique et s’enfuit à toutes jambes.<br />

Chapitre 13 = 00:38:44:40<br />

voyante qu’elle vient de trouver l’homme de sa vie :<br />

un funambule. De l’autre côté, Charlot, qui a tout<br />

entendu, est cruellement déçu ; tel un zombie, il se<br />

prépare à entrer sur la piste. Il attrape quand même<br />

la pile d'assiettes et court, poursuivi par l'âne. (fondu<br />

Pour le numéro suivant, bien que prévenu par le<br />

magicien lui-même, Charlot va malencontreusement<br />

appuyer sur un bouton, révélant ainsi tous les trucs<br />

du prestidigitateur. Il ne se laisse pourtant pas<br />

décontenancer et salue à plusieurs reprises le public<br />

qui ne cesse de rire. <strong>Le</strong> magicien s’arrache les cheveux<br />

mais le directeur du cirque est conscient du succès de<br />

Charlot. Il demande au contremaître de l’embaucher,<br />

mais seulement comme accessoiriste…<br />

Chapitre 11 = 00:32:37:36<br />

Séq. 12 : Ré pét i t ions et tr avaux au quot i di e n<br />

Quelques temps plus tard, Charlot a permis au cirque<br />

de retrouver une santé financière, mais il ne sait pas<br />

que c'est grâce à sa popularité. On retrouve Merna<br />

répétant le numéro des anneaux (images identiques à<br />

celle du générique). Charlot lui lance de la nourriture,<br />

en cachette. Surpris par le directeur, il improvise un<br />

numéro de jonglage. Il lance ensuite une tarte mais,<br />

la jeune fille ne l'attrape pas et la tarte tombe sur<br />

le contremaître. Charlot mime alors un oiseau pour<br />

désigner un responsable. <strong>Le</strong> contremaître l'envoie<br />

alors au travail, réclamant un peu plus de vigueur<br />

au travail. Charlot, dans un excès de zèle, ira même<br />

jusqu'à nettoyer les poissons dans le bocal.<br />

Chapitre 12 = 00:34:58:28<br />

Charlot doit aussi aider à soigner un cheval en lui<br />

insufflant un comprimé avec une sarbacane, mais<br />

le cheval est plus rapide et "souffle en premier".<br />

Charlot avale la pilule et, inquiet, part en courant,<br />

sans doute pour voir un docteur.<br />

Séq. 13 : Da ns la c ag e du l ion (00:35:40)<br />

Mais, sur le passage, il retrouve l’âne, qui va se<br />

mettre aux trousses de Charlot encore une fois.<br />

Sans même s’en rendre compte, il se réfugie dans<br />

la cage aux fauves. Un lion est endormi à l'intérieur<br />

et, en essayant de sortir discrètement, Charlot va<br />

s'enfermer dans la cage. Dans la<br />

cage d'à côté, par laquelle il essaie<br />

de sortir, un tigre lui barre la route<br />

et l'oblige à refermer la trappe très<br />

rapidement. Un chien passe près de la<br />

cage et se met à aboyer. Charlot qui a<br />

8<br />

Il se retrouve au sommet d’un mât et fait le pitre,<br />

tel un funambule, pour amuser Merna. Il finit par<br />

descendre la rejoindre et tous deux s’assoient sur<br />

des bottes de paille. Un petit chat s'est approché et<br />

surprend Charlot qui, un temps, a cru avoir affaire à<br />

plus gros félin.<br />

Séq. 14 : Ch a r l ot p ose ses c on di t ions (00:39:05)<br />

<strong>Le</strong> contremaître vient réclamer à Charlot la pilule du<br />

cheval. Celui-ci tout à coup se souvient et voudrait<br />

aller rapidement voir un docteur mais un coup de<br />

pied reçu dans le derrière lui permet de recracher le<br />

médicament. Charlot reçoit l'ordre de se remettre au<br />

travail mais, sitôt le contremaître parti, il s'assoit de<br />

nouveau à côté de Merna.<br />

Elle dit à Charlot que son père l’exploite, "qu'il est le<br />

clou du spectacle" et qu'il assure toute la recette en<br />

étant sous-payé. <strong>Le</strong> père surprend la conversation et<br />

gifle sa fille, se préparant même à la fouetter. Charlot<br />

s’interpose et menace de partir. Il veut être payé à sa<br />

juste valeur. Il réclame une augmentation et obtient<br />

satisfaction sur-le-champ.<br />

Chapitre 14 = 00:41:47:16<br />

Séq. 15 : Un m a r i ag e a n nonc é<br />

<strong>Le</strong> directeur est aux petits soins avec sa "vedette",<br />

ce qui n'est pas du goût du contremaître. Il est aussi<br />

très gentil avec sa fille qui ne reconnaît plus son<br />

père. Après son numéro, Merna va voir la diseuse de<br />

bonne aventure. De l’autre côté, Charlot surprend la<br />

conversation. La voyante prédit à Merna un mariage<br />

d’amour avec un homme brun qui lui est proche.<br />

Charlot prend cela pour lui. Il danse, fou de joie,<br />

faisant tomber un des clowns, allant même jusqu'à<br />

taquiner l'âne au passage. <strong>Le</strong> sac de sable qu'il reçoit<br />

sur la tête n'entame pas son enthousiasme. Il croise<br />

Merna alors qu'il retourne dans les coulisses...<br />

Séq. 16 : Un e nou v elle r e nc on t r e (00:43:45)<br />

Merna lace ses souliers sur la caisse qui contient<br />

les ustensiles de Rex, le roi des airs, le nouveau<br />

funambule. Lorsqu'il lui demande s'il peut utiliser sa<br />

caisse, elle tourne son visage vers lui et son regard<br />

trahit le "coup de foudre" qu'elle vient de vivre.<br />

Il ne semble pas insensible au charme de la jeune<br />

fille puisqu'il s'assoit à côté d'elle, le temps qu'elle<br />

finisse.<br />

Pendant ce temps, Charlot achète au clown une<br />

bague pour l’offrir à Merna ; il sort les billets de sa<br />

chaussette.<br />

Aussitôt après la rencontre, Merna va dire à la<br />

au noir)<br />

Chapitre 15 = 00:46:22:00<br />

Séq. 17 : A la fin du n u m é ro<br />

Retour dans les coulisses du cirque. Merna est en<br />

grande conversation avec Rex ; Charlot, dépité,<br />

s'assoit sur un tabouret. <strong>Le</strong> directeur lui demande ce<br />

qui ne va pas, car il n'a fait rire personne. Charlot<br />

reste muet mais il aimerait pouvoir se débarrasser<br />

de son rival. Sur l'écran, il se dédouble et, dans<br />

un rêve éveillé, il afflige une sévère correction au<br />

funambule. Mais, les rêves ne sont pas la réalité...<br />

Merna présente Charlot à Rex comme son ami !<br />

Séq. 18 : <strong>Le</strong> n u m é ro de Rex (00:47:30)<br />

Rex entre sur la piste. Merna invite Charlot à<br />

s’asseoir à ses côtés pour le regarder ; il essaie<br />

de partir mais elle insiste. Il fait alors tout pour la<br />

contrarier, disant qu'il n'aime pas les funambules,<br />

baillant dès le début du numéro. Quand Rex manque<br />

de tomber, elle prend peur tandis qu’il applaudit en<br />

éclatant de rire. Charlot imite le funambule, espérant<br />

qu'il tombe, déplorant que ça ne se soit pas produit.<br />

Lorsque Merna met plusieurs fois son poudrier<br />

devant lui, Charlot éternue, l'empêchant de voir une<br />

partie du numéro, qui se termine par la descente en<br />

vélo et le salut sur la piste.<br />

Chapitre 16 = 00:49:56:92<br />

Séq. 19 : Ch a r l ot s'entr aî ne<br />

Du temps a passé ; Rex et Merna sont toujours en<br />

discussion à l'extérieur du cirque. Sur la piste, on<br />

trouve Charlot qui s'entraîne à marcher sur la corde<br />

raide. <strong>Le</strong> directeur le surprend, lui demande d'oublier<br />

ce numéro et le somme d'être drôle, sous peine d'être<br />

renvoyé.<br />

Chapitre 17 = 00:51:13:00<br />

Séq. 20 : Ch a r l ot n e fa i t plus r ir e<br />

Nouvel échec du numéro de Charlot, qui ne fait plus<br />

rire. <strong>Le</strong> patron lui donne une dernière chance. Rex<br />

le funambule est introuvable et le patron du cirque<br />

oblige Charlot à le remplacer. Charlot se persuade

qu'il en est capable et demande les habits du "danseur<br />

de corde".<br />

le public. Quand il s'aperçoit de son erreur, il court<br />

vers le chapiteau.<br />

En cherchant les habits, il libère des singes qui<br />

étaient enfermés dans une malle. <strong>Le</strong> directeur vient<br />

le presser. Charlot continue à s'habiller mais les<br />

singes lui sautent dessus et le ralentissent.<br />

<strong>Le</strong> contremaître fait part de son inquiétude : "il va se<br />

tuer" mais le directeur, cynique, dit que ce n'est pas<br />

grave car il l'a assuré ! Merna s’inquiète pour lui et<br />

fait tout pour l’en dissuader. Charlot la rassure en lui<br />

disant qu'il est né sous une bonne étoile, mais reçoit<br />

un nouveau sac de sable sur la tête.<br />

Charlot, resté seul, persuade un accessoiriste de<br />

lui attacher un harnais de sécurité qui lui permettra<br />

d’exécuter son numéro d’équilibriste sans danger. Il<br />

suffira à Charlot de taper dans ses mains pour que<br />

son complice le fasse monter.<br />

Quand Merna revient, elle tente encore de le<br />

persuader ; un incident va révéler la supercherie. Au<br />

moment d'entrer en scène, un clown vient dire qu'il a<br />

oublié de mettre les collants, mais c'est trop tard.<br />

Chapitre 18 = 00:56:37:56<br />

Séq. 21 : Su r le fil<br />

Séq. 22 : Ch a r l ot est r e n voy é (01:01:33)<br />

Dans les coulisses, le père, en colère, bat sa fille.<br />

Charlot s’interpose, se jette sur lui et le frappe à son<br />

tour. Il est jeté dehors par le contremaître et renvoyé,<br />

définitivement par le patron du cirque qui a l'oeil<br />

bien abîmé.<br />

Chapitre 19 = 01:02:21:48<br />

Séq. 23 : Au t ou r du feu<br />

Charlot a retrouvé son existence de vagabond ; il est<br />

seul, dans la nuit, autour d'un feu. Merna arrive, ce<br />

qui le surprend ; elle lui annonce qu'elle s'est enfuie<br />

du cirque et qu'elle veut partir avec lui. Il lui dit<br />

d'abord que ce n'est pas possible mais, devant ses<br />

larmes, il réfléchit et lui dit qu'il a une idée. Il la<br />

laisse devant le feu et part.<br />

Séq. 24 : Un e seu le s olu t ion (01:03:43)<br />

Dans les coulisses du cirque, le directeur est à la<br />

recherche de sa fille. Rex, lui, range ses affaires. .<br />

Discrètement, Charlot s'approche, lui confie qu'il<br />

sait où est Merna mais qu'il ne peut pas l'aider. Il<br />

ne voit qu'une seule solution : il sort de sa poche la<br />

bague qu'il avait acheté au clown pour elle, la met<br />

dans les mains du funambule. Il lui vante déjà ce que<br />

sera la vie avec elle, les enfants qui grandissent...<br />

Rex demande à Charlot de l'emmener sans tarder<br />

auprès d'elle.<br />

Mais, contre toute attente, Charlot ne montera pas<br />

dans le dernier wagon. Il reste seul, assis sur une<br />

caisse, au milieu de ce qui était encore quelques<br />

heures plus tôt une piste de cirque. Mélancolique,<br />

il chiffonne un morceau de papier, sur lequel on<br />

retrouve l'étoile (voir séq. 2), puis se lève et, d'un<br />

coup de pied en arrière dont il a le secret, envoie la<br />

boule de papier un peu plus loin. Il part de dos, dans<br />

le lointain : image devenue un classique du petit<br />

vagabond. (fermeture en iris)<br />

THE END<br />

Charlot commence son numéro, en équilibre sur le<br />

fil ; mais un singe facétieux jette un fruit dans son<br />

chapeau. I1 le prend et le jette sans faire attention. Il<br />

s’écrase sur le front d’un spectateur.<br />

Charlot, retenu par le harnais, accomplit de<br />

"véritables" exploits. Il utilise ensuite un balancier,<br />

mais; quand le complice tire un peu trop fort, la<br />

ceinture se détache. Il ne s’en rend pas compte au<br />

départ, malgré les avertissements de l'accessoiriste<br />

en coulisses et, se croyant toujours attaché, garde<br />

son équilibre. Quand il découvre le harnais sous ses<br />

yeux, il panique mais retrouve l'équilibre. <strong>Le</strong>s singes<br />

approchent, s'accrochent à lui ; l'un d'eux lui mord<br />

plusieurs fois le nez. Ils lui retirent ses vêtements<br />

et Charlot qui a oublié de mettre son collant, se<br />

retrouve en caleçon. Son pantalon le gêne dans sa<br />

prise d'équilibre et, un trapèze décroché par un singe<br />

vient le heurter. <strong>Le</strong> public commence à s'inquiéter,<br />

surtout quand il lâche son balancier. Il continue à<br />

avancer mais glisse sur une peau de banane et se<br />

rattrape in extremis au fil.<br />

Il finit par atteindre tant bien que mal le vélo pour<br />

préparer sa sortie de scène mais l'accessoiriste<br />

n'arrive pas à l'arrêter. Charlot traverse les coulisses<br />

et il termine sa course dans une épicerie voisine.<br />

Dans la rue, se croyant sur la piste du cirque, il salue<br />

Chapitre 20 = 01:04:58:16<br />

Séq. 25 : <strong>Le</strong>s n o u v e au x m a r i és<br />

A la sortie de la chapelle, Charlot, seul témoin de<br />

l'union de Merna et Rex, leur jette le riz traditionnel.<br />

Merna l'embrasse pour le remercier ; Charlot semble<br />

très heureux pour eux. Merna lui prend le bras. Ils<br />

s'approchent du cirque.<br />

<strong>Le</strong> père aperçoit sa fille, commence par l'insulter<br />

mais Rex s'interpose : on ne parle pas ainsi à son<br />

épouse.<br />

Il montre au père les papiers. <strong>Le</strong> père ne peut que se<br />

résoudre à les accueillir à nouveau dans son cirque.<br />

Merna oblige son père à réembaucher Charlot, qui<br />

retrouve une place dans la dernière roulotte. Charlot<br />

remercie chaleureusement le père, présente ses<br />

excuses et refuse l'offre des tourtereaux de se joindre<br />

à eux dans leur wagon. Il ferme la porte ; le convoi<br />

s'ébranle.<br />

9

3- Un genre : le burlesque<br />

Avant de développer plus précisément des aspects liés directement à l'oeuvre de Chaplin, nous allons<br />

nous intéresser un peu plus au cinéma burlesque dans son ensemble, en repérant ce qui en fait<br />

ses spécificités, en mettant aussi en avant queques-uns de ses plus célèbres artisans.<br />

Histoire d’un genre<br />

<strong>Le</strong>s balbutiements<br />

On peut dire que ses origines remontent d’abord avant<br />

la naissance du cinéma. <strong>Le</strong> burlesque est à l’origine<br />

un genre littéraire parodique ; le genre cinématographique<br />

que l’on souhaite approfondir ici est aussi une<br />

adaptation du vaudeville théâtral. <strong>Le</strong> petit Larousse<br />

en donne cette définition : « genre cinématographique<br />

caractérisé par un comique extravagant, plus ou<br />

moins absurde, et fondé sur une succession rapide de<br />

gags. »<br />

Langdon, il fut acrobate de cirque avant d’être repéré<br />

par Mack Sennett. Harold Lloyd commença par jouer<br />

des petits rôles dans une compagnie de théâtre et W.C.<br />

Fields pratiqua la jonglerie avec des briques, avant<br />

de se mettre à jongler au cinéma avec les mots. <strong>Le</strong>s<br />

Marx Brothers, un groupe musical, fit de nombreux<br />

bides dans les théâtres de vaudeville avant de découvrir<br />

qu’ils avaient intérêt à insulter le public préventivement,<br />

plutôt que de lui laisser prendre l’offensive.<br />

Quand ces artistes firent leur apparition devant l’objectif<br />

d’une caméra, ils possédaient un répertoire de<br />

numéros tout prêts." (Neil Sinyard, <strong>Le</strong>s Clowns au<br />

cinéma)<br />

<strong>Le</strong> cinéma dès sa naissance a cherché à faire rire ;<br />

l’arroseur arrosé - resté célèbre - des Frères Lumière<br />

contient en quelque sorte le premier gag visuel du cinématographe.<br />

" Richard Boston, dans son livre, Anatomie du rire, a<br />

justement écrit qu’à l’époque du muet, les précurseurs<br />

des comédies étaient des artistes de music-hall, des<br />

clowns et des acrobates de cirque. <strong>Le</strong>s grands comiques<br />

de l’âge d’or arrivèrent avec ce bagage dans le<br />

cinéma, en ayant affiné leurs techniques et leur personnage<br />

comique sur les planches des music-halls ou<br />

des théâtres de vaudeville. Max Linder fit ses débuts<br />

au théâtre à Bordeaux ; Fatty Arbuckle commença à<br />

se produire dans des fêtes foraines et des théâtres de<br />

vaudeville. Chaplin fit ses classes dans la troupe anglaise<br />

de pantomime de Fred Karno, et en devint la<br />

vedette avant de découvrir l’Amérique. Stan Laurel,<br />

à cette époque devint la doublure de Charlie<br />

Chaplin ; Buster Keaton, lui, fut propulsé<br />

par ses parents dès l’âge de cinq ans sur<br />

une scène de vaudeville ; quant à Harry<br />

10<br />

La grande époque des courts métrages<br />

Ce sont d’abord les productions Pathé qui vont avoir<br />

beaucoup de succès, notamment avec les films de<br />

Max Linder, que Chaplin admirait et qui lui donna<br />

envie de faire du cinéma.<br />

Mais, ce sont les productions américaines qui vont<br />

rester les plus célèbres aujourd’hui, et plus particulièrement<br />

dans les années 1910 à Hollywood, les films<br />

Keystone. Dans des comédies courtes, Mack Sennett<br />

et son équipe vont mettre en scène des histoires dont<br />

il résume la prétention ainsi : « Nous n’avons pas de<br />

scénario ; nous partons d’une idée et nous suivons le<br />

déroulement logique des éléments jusqu’au moment<br />

où on en arrive à une poursuite, qui constitue l’essentiel<br />

de notre comédie. »<br />

En 1914, Sennett embauche un certain Charlie Chaplin<br />

qui trouvera son personnage de petit vagabond<br />

(The Tramp) dès son deuxième film Kid Auto Races at<br />

Venice. Après une trentaine de films, il quittera Keystone,<br />

tout comme le feront la plupart des artistes que<br />

Sennett avait découvert.<br />

The Champion (Charlot Boxeur) - 1915

L’âge d’or<br />

Immédiatement après la première guerre mondiale,<br />

le succès du burlesque croît encore et prend de nouvelles<br />

dimension. « L’âge d’or du comique ne faisait<br />

que commencer. <strong>Le</strong> monde entier avait besoin de rire,<br />

et Hollywood possédait pour cela un vaste réservoir<br />

de clowns en tout genre. <strong>Le</strong>s temps étaient proches<br />

où les comédies de Chaplin, Lloyd ou moi-même dépasseraient<br />

en succès les films des stars romantiques.<br />

(...) Pendant ces années folles, nous nous amusions<br />

follement à tourner des films fous... » Buster Keaton,<br />

Slapstick, 1960, p.106-107.<br />

<strong>Le</strong>s films vont voir leur durée augmenter ; après les<br />

films dramatiques, le burlesque passe du court au<br />

long-métrage. Keaton, pendant ces dix ans, va réaliser<br />

ses films les plus fameux : <strong>Le</strong> Mecano de la General,<br />

The Navigator, Steamboat Bill Jr... Lloyd, lui,<br />

réalise les plus grands succès de sa carrière pendant<br />

cette période.<br />

Chaplin s’essaie à plusieurs expériences dont La Ruée<br />

vers l’Or, film aux conditions de tournage très difficiles.<br />

La fin d’une période<br />

Mais, deux événements vont sonner le glas du burlesque,<br />

tel qu’il était. Tout d’abord, le krach boursier<br />

et la crise économique de 1929 vont contraindre les<br />

dirigeants des studios à s’immiscer de plus en plus<br />

dans les processus de conception des oeuvres, refusant<br />

l’improvisation qui en était l’un des moteurs<br />

principaux. Parlant d’un des dirigeants de la MGM,<br />

Keaton dit : « comme tous les gens responsables<br />

d’une production de masse, il cherchait une grille, un<br />

patron, une norme de fabrication. <strong>Le</strong> burlesque a bien<br />

une formule, mais elle est difficilement compréhensible<br />

par tout autre que ses créateurs, du moins dans ses<br />

premiers stades. La surprise en est l’élément principal,<br />

l’insolite notre but et l’originalité notre idéal. (...)<br />

Notre façon de travailler lui aurait semblé incohérente.<br />

Pourtant, croyez-moi, c’était la meilleure. Un peu<br />

de notre joyeuse frénésie, de notre hystérie inventive,<br />

de nos improvisations saugrenues, se retrouvait dans<br />

nos films ; c’est ce qui les rendait passionnants. » op.<br />

cit., p 200.<br />

L’arrivée du parlant sera l’autre élément majeur qui<br />

précipitera la fin du burlesque dans sa forme classique.<br />

Martin Kronström, en définissant le genre, en donne<br />

les raisons : « <strong>Le</strong> mutisme étant l’une des contraintes<br />

du pré-parlant, l’accent du gag est alors porté sur la<br />

gestuelle, le physique et le visuel. De plus, la récurrence<br />

d’un protagoniste à la personnalité distincte et<br />

aux gestes fétiches particuliers, revenant épisodiquement<br />

d’un film à l’autre, favorise l’implantation d’une<br />

sorte de régime spectatoriel permettant à l’auditoire<br />

de s’y retrouver de film en film. » <strong>Le</strong> burlesque, devenant<br />

parlant, cédera en quelques années la place à un<br />

cinéma de comédies plus portées sur les dialogues, les<br />

bons mots... (Cukor, Hawks, Wilder en seront les plus<br />

grands représentants américains).<br />

<strong>Le</strong>s derniers représentants du burlesque, après 1930,<br />

seront Laurel et Hardy qui auront su résister au razde-marée<br />

du parlant et les Marx Brothers excellant<br />

dans le nonsense. Jacques Tati, enfin, fera de son personnage,<br />

François le facteur, un être quasiment muet,<br />

rendant au passage hommage aux grands noms du<br />

burlesque et à des films comme le Mecano de la General<br />

dans Jour de Fête.<br />

Caractéristiques du genre<br />

<strong>Le</strong> slapstick<br />

« Inventée par Mack Sennett (1880-1960), la slapstick<br />

comedy (le slapstick ou « coup de bâton » empruntant<br />

au comique truculent de la commedia dell’arte)<br />

a pour principaux représentants Laurel et Hardy, les<br />

Marx Brothers, Charles Chaplin et Buster Keaton.<br />

Fondé sur l’absurde, ce comique burlesque très physique<br />

joue sur les effets de rupture et l’aspect désopilant<br />

des situations (dû au montage), privilégie les ressorts<br />

de la pantomime et de la chute, multiplie les quiproquos<br />

et les poursuites filmées en accéléré et accumule<br />

les gags en cascade, souvent brutaux, où les bagarres<br />

de tartes à la crème font figure d’aimables plaisanteries.<br />

N’oublions pas également les films-poursuites<br />

où l’on voit des hordes de policiers, maladroits et débiles,<br />

courir en tous sens. » Philippe <strong>Le</strong>clercq, Scéren<br />

CNDP, 2006.<br />

<strong>Le</strong> Slapstick, c’est donc l’art de distribuer tartes à la<br />

crème ou coups divers et variés aux différents adversaires<br />

rencontrés. Il n’y a pas de limite dans<br />

les coups, les chutes... Tout est question de<br />

rythme, le slapstick reposant sur des farces<br />

visuelles rapides. A ses origines, il mettait en<br />

11

avant les transgressions, s'adressant en priorité au public<br />

modeste et aux classes laborieuses. <strong>Le</strong>s tabous<br />

étaient allègrement bafoués, les valeurs sociales et<br />

leurs représentants ridiculisés.<br />

Dans Behind the screen (Charlot fait du cinéma), on<br />

voit un réalisateur expliquer à Charlot comment doit<br />

se dérouler la scène et comment il doit recevoir la<br />

tarte. Bien entendu, le petit vagabond ne se laisse pas<br />

faire et, au lieu de recevoir, il distribue, se vengeant<br />

au passage d’un chef tyrannique. La plus célèbre bataille<br />

de l’histoire du cinéma est à mettre au crédit de<br />

Laurel et Hardy qui dans La Bataille du Siècle ont,<br />

dit-on, utilisé plus de 3000 tartes.<br />

D'autres formes burlesques<br />

Cependant, d'autres façons d'envisager le genre apparurent<br />

au fil de l'histoire.<br />

• la tradition mélodramatique que Chaplin va s'employer<br />

à développer dès son départ de la Keystone<br />

mais surtout de manière sensible à partir de 1918 ;<br />

• la tradition mécanicienne illustrée par Buster Keaton<br />

et Harold Lloyd qui attachaient tous leurs soins à<br />

la pure beauté du gag ;<br />

• la tradition parodique qui atteindra son paroxisme<br />

avec Jerry <strong>Le</strong>wis ou les Monty Python ;<br />

• enfin, on trouve une tradition poétique cultivée par<br />

Harry Langdon et Jacques Tati.<br />

Tati évoquera ses différences entre son personnage de<br />

Monsieur Hulot et le personnage de Charlot dans un<br />

entretien pour les Cahiers du Cinéma.<br />

cette couronne, l’ordonnateur des pompes funèbres<br />

croit que M.Hulot est venu l’apporter. […] Dans le<br />

cas de Chaplin […], il aurait fait la même entrée que<br />

Hulot, mais, voyant que la situation est catastrophique,<br />

[…] il aurait, pour le spectateur, collé lui-même<br />

les feuilles sur la chambre à air, transformé la chambre<br />

en couronne et elle aurait été acceptée de la même<br />

façon par le garçon qui s’occupait du service. Et là, les<br />

spectateurs auraient trouvé le personnage merveilleux<br />

parce que, au moment même où personne n’aurait rien<br />

pu imaginer pour le sortir de cette situation, il aurait<br />

inventé, sur l’écran un gag. […] C’est là où l’on sent<br />

vraiment qu’il y a deux écoles tout à fait différentes,<br />

tout à fait opposées, car Hulot n’invente jamais rien.<br />

[…] Dans la construction comique de Chaplin, vous<br />

avez une part de resquille, ce qui amuse énormément<br />

les spectateurs, parce que dans la resquille, il y a une<br />

invention.<br />

Jacques Tati, « Entretien avec A. Bazin et F.Truffaut,<br />

Cahiers du cinéma, mai 1958<br />

"Il est certain lorsqu’on fait quelque chose d’amusant,<br />

ou à prétentions comiques, que l’on en revient à Chaplin.<br />

[…] Mais on parle souvent à tord et à travers, on<br />

mélange les styles et çà, c’est très grave. Je prends le<br />

cas d’un gag que vous avez vu dans <strong>Le</strong>s vacances de<br />

M.Hulot. M.Hulot arrive au cimetière. Il a<br />

besoin de faire repartir sa voiture, cherche<br />

une manivelle dans le coffre arrière, sort un<br />

pneu, le pneu est transformé en couronne, et,<br />

12

4 - Analyse thématique<br />

On peut entrer dans l’analyse approfondie d’un film de différentes manières. Dans un premier<br />

temps, nous essaierons d’approcher les thèmes principaux de ce long métrage. Ensuite, nous verrons<br />

comment des éléments plus dramaturgiques et cinématographiques (personnages, lieux, techniques...)<br />

viennent appuyer et se mettre au service de ces thèmes.<br />

Un univers en dehors du<br />

monde : le cirque<br />

Un cirque qui ne tient pas ses promesses<br />

<strong>Le</strong>s toutes premières images d'un film établissent une<br />

sorte de pacte avec le spectateur ; elles définissent<br />

souvent le genre du film et laissent déjà l'imagination<br />

du spectateur travailler.<br />

Si l'on exclut le générique et la chanson ajoutée par<br />

Chaplin pour la ressortie de son film en 1969, ces<br />

premières images nous font entrer dans le cirque directement<br />

sur la piste, en passant par les coulisses.<br />

<strong>Le</strong> film s'ouvre, en iris, sur une représentation et plus<br />

particulièrement sur le numéro de l'écuyère. Chacun<br />

a un rôle et tout semble aller. La figure circulaire est<br />

omniprésente dans cette séquence (voir plus loin). On<br />

peut penser que, tout se passe bien : la musique est entraînante,<br />

les artistes sortent de piste avec le sourire,<br />

tout va bien.<br />

Mais, c'est oublier que le spectacle n'est pas la vie, il<br />

n'est qu'une illusion. Très vite, nous sommes confrontés<br />

à ce directeur de cirque, violent avec sa fille, car<br />

elle n'a pas exécuté le numéro comme il le souhaitait.<br />

Il la bouscule, la projette violemment dans un cerceau,<br />

brisant ainsi symboliquement une sorte de tabou. Il<br />

s'en prend ensuite aux clowns qui ne sont pas assez<br />

drôles, les rendant responsables du peu de succès du<br />

cirque et donc, du manque de recettes et des problèmes<br />

financiers qui s'en suivent.<br />

Nous sommes dans un cirque, mais, pour l'instant, le<br />

spectacle que nous avons devant les yeux nous rend<br />

mélancolique, voire mal à l'aise. La magie du cirque,<br />

que l'on a pu entr'apercevoir l'espace d'un instant<br />

n'existe plus. Chaplin, le réalisateur, nous prévient<br />

immédiatement : son film <strong>Le</strong> Cirque, n'est pas une<br />

simple comédie ; il l'inscrit dès l'ouverture dans la tradition<br />

mélodramatique du burlesque qu'il a contribué<br />

à développer.<br />

Une vie en autarcie<br />

Dans le montage final du film, on ne voit que très peu<br />

d'images de la vie extérieure : la chapelle du mariage<br />

de la fin et l'épicerie dans laquelle Charlot termine<br />

sa course à vélo (séq. 21). Tout le reste de l'action se<br />

passe au milieu des roulottes ou dans les baraques de<br />

foire qui entourent le chapiteau.<br />

C'est que le monde du cirque que Chaplin nous dépeint,<br />

est un monde en vase clos, dirigé par une sorte<br />

de patriarche dont personne, à part Charlot, n'ose<br />

contredire l'autorité.<br />

<strong>Le</strong> personnage du vagabond<br />

L'arrivée du vagabond dans la foule<br />

Charlot entre dans l'histoire, par le côté de l'écran, de<br />

dos. Au milieu de la foule, Charlot n'est pas d'abord le<br />

vagabond que l'on connaît depuis ses premiers films.<br />

Il vise à une insertion sociale. Pierre <strong>Le</strong>prohon affirme<br />

: "sa position diffère dans <strong>Le</strong> Cirque. S'il a toujours<br />

conscience d'être à part, il s'efforce de réduire<br />

la marge qui le sépare des hommes, à se rapprocher<br />

d'eux, sans doute pour goûter leurs joies. (...) Charlot<br />

s'avance vers la foule des badauds et s'y mêle, ce qui<br />

va déclencher l'étonnante cascade de gags du portefeuille<br />

volé".<br />

Si Charlot n'est pas en marge, on comprend vite qu'il<br />

est toujours désargenté et affamé. Il n'hésite pas à voler<br />

la nourriture d'un bébé... et quand il découvrira<br />

le portefeuille dans ses poches, il va utiliser l'argent<br />

pour s'acheter à manger.<br />

Mais très vite, le naturel revient. Charlot est un être<br />

non raisonnable, de pulsions et il devient<br />

même gourmand ! C'est d'ailleurs sa gourmandise<br />

qui va le trahir et déclencher la<br />

poursuite.<br />

13

L'intrusion dans le cirque<br />

Après le passage dans l'arche et dans la galerie des<br />

glaces, Charlot est poursuivi jusque dans le chapiteau.<br />

Ses deux tentatives de se débarrasser du policier qui<br />

le poursuit, d'abord sur le manège puis dans l'armoire<br />

du magicien, vont provoquer les rires des spectateurs<br />

amorphes du cirque.<br />

« Charlot, lorsqu’il débarque sur scène, amène avec<br />

lui le monde de la rue, la faim et le flic à ses trousses.<br />

Dès lors, où se finit la vie et où commence le travail<br />

de l’art ? Où se situe la frontière entre la scène et la<br />

rue, le monde du travail et la vie ? <strong>Le</strong>s spectateurs<br />

apathiques devant les énièmes numéros de clowns qui<br />

ne les font même pas rire exigent le retour immédiat<br />

du petit homme “the funny man”. Or celui-ci incorpore<br />

le monde clos du cirque et du spectacle à celui de<br />

la vie. » (Nadia MEFLAH, Objectif Cinéma)<br />

Charlot n'est pas invité mais il va faire une entrée fracassante<br />

dans le cirque et finir par s'y faire une place.<br />

<strong>Le</strong> directeur du cirque ira jusqu'à lui proposer trois<br />

fois du travail (une seule fois de manière volontaire).<br />

<strong>Le</strong>s premiers essais<br />

<strong>Le</strong> directeur du cirque a tout de suite repéré le succès<br />

de Charlot lors de son intrusion. Il va lui proposer de<br />

faire des essais pour voir ce qu'il vaut. Mais Charlot<br />

n'est pas drôle, sa démarche de canard ne fait pas rire<br />

le directeur du cirque.<br />

Il ne se positionne pas en artiste, il garde d'abord son<br />

statut de spectateur : il rit des gags des clowns (alors<br />

que le spectacle n'est plus drôle pour le public). Charlot<br />

est d'abord émerveillé, comme un enfant... Il n'arrive<br />

pas à être drôle sur commande, en tout cas pour<br />

l'instant. Par contre, il n'accepte pas non plus d'être<br />

un simple faire valoir : il cherche à garder sa dignité à<br />

tout prix. Il n'est pas prêt à tout pour avoir un travail.<br />

Il refuse le fruit pourri (créant un nouveau gag avec<br />

la banane), n'accepte pas non plus la mousse à raser.<br />

Il sera renvoyé une première fois, après cet épisode,<br />

avant d'être réembauché comme accessoiriste, rôle<br />

dans lequel il sera maladroit... et drôle.<br />

14<br />

La question du bonheur<br />

“Qu'est-ce que le bonheur ?” Cette question pourrait<br />

traverser toute l'oeuvre de Chaplin. Ici, on sent<br />

bien que Charlot pourrait être tiraillé entre un certain<br />

confort et sa liberté.<br />

Attiré par l'argent, “miraculeusement” tombé dans<br />

sa poche, il préfère le céder au policier plutôt que de<br />

continuer à courir. Il est prêt à quitter le cocon<br />

du cirque quand il s'aperçoit qu'on l'exploite<br />

et exige une augmentation, même s'il se<br />

trompe un peu dans le calcul de sa juste valeur<br />

(voir cartons 71 à 74). <strong>Le</strong> bonheur simple, c'est<br />

pouvoir dormir (même dans un char), manger (un petit<br />

déjeuner au milieu des baraques de foire).<br />

Et puis, on ne peut éluder la question de l'amour :<br />

un simple regard et Charlot est charmé. C'est pour<br />

apercevoir Merna qu'il va se rapprocher de la toile<br />

du chapiteau, regarder tel un voyeur à travers le trou<br />

puis, pour mieux voir, ne pas hésiter à monter sur<br />

quelqu'un. Hésitant à s'éloigner, il sera rattrapé par le<br />

spectacle et trouvera une place au sein de la famille.<br />

Tout pourrait être pour le mieux dans le meilleur des<br />

mondes, si ce n'était la présence d'un rival qui s'annonce,<br />

Rex, le funambule.<br />

Charlot, d'abord, s'abandonne à la jalousie. Il se rêve<br />

fort, mettant K.O. l'adversaire ; c'est l'image du dédoublement<br />

(séq. 17). Il empêche ensuite Merna de<br />

voir le numéro en utilisant différents moyens (séq.<br />

18). Charlot va même se mettre à apprendre à monter<br />

sur la corde, dans l'espoir de se mettre au niveau du<br />

rival ; il aura l'occasion de prendre sa place lors du<br />

numéro final.<br />

Dans les scènes coupées, on le voit s'entraîner le plus<br />

possible, utilisant même un râteau (entraînant un gag).<br />

Il essaie aussi de faire preuve de galanterie lors de la<br />

promenade en ville.<br />

Mais, quand l'être aimé sera en danger, menacé, il<br />

n'hésitera pas à prendre sa défense, et finalement, à<br />

se sacrifier en cédant la place et en allant chercher<br />

Rex pour permettre le mariage. Aimer, c'est avant tout<br />

pour Charlot, favoriser le bonheur de l'autre.<br />

<strong>Le</strong>s différents regards<br />

La question de<br />

la position des<br />

regards traverse<br />

le film. On peut<br />

distinguer au<br />

moins trois publics<br />

différents<br />

dans ce film : il<br />

y a tout d'abord<br />

le regard des<br />

professionnels, celui du directeur et du personnel du<br />

cirque. On pourrait même encore à l'intérieur catégoriser<br />

ces regards, entre celui parfois violent, parfois<br />

cupide du directeur, celui affolé du magicien ou celui<br />

très enjoué des clowns devant les maladresses de<br />

Charlot.<br />

Il y a un deuxième public, celui des spectateurs sous<br />

le chapiteau, blasé des numéros trop souvent vu, à<br />

la recherche de nouveauté et applaudissant l'arrivée<br />

inattendue de Charlot et ce qu'ils prennent pour un

numéro original.<br />

Enfin, il y a nous, spectateurs dans la salle, qui occupons<br />

une place différente : nous pouvons rire des<br />

gags involontaires de Charlot (le ver dans la pomme<br />

remplacée par la banane) qui n'amusent pas le directeur<br />

lors des essais. Nous ne sommes pas non plus au<br />

même niveau que les spectateurs du chapiteau, lorsque<br />

nous craignons d'en haut, la chute que les autres<br />

redoutent en bas. Nous avons aussi une autre appréhension<br />

des choses car l'on sait qu'il était assuré par<br />

un filin qui lorsqu'il disparaît amplifie nos craintes<br />

pour lui.<br />

L’espace et le temps<br />

L'importance du motif du cercle<br />

(composition de l'image)<br />

La séquence d’introduction après le générique débute<br />

avec l’image d’une étoile dans un cerceau et nous<br />

voyons ensuite Merna encadrée à l’intérieur d’un cercle<br />

(ouverture en forme d’iris). Sur les premières affiches<br />

du film (1927/28), Charlot regarde par un trou<br />

dans le chapiteau. Dans les plans (répétés deux fois)<br />

du générique avec Merna sur son trapèze, chacune de<br />

ses jambes est dans un anneau, puis dans son numéro<br />

elle doit passer à travers un cerceau.<br />

« L'ouverture du Cirque multiplie les formes circulaires<br />

: l'iris, le cerceau, le chapiteau, les clowns rebondis<br />

qui font la ronde, le cheval qui tourne, le tutu...<br />

Quand pour la nommer, Charlot mime l'écuyère, il<br />

dessine dans l'air un cercle. » (Francis Bordat, Chaplin<br />

cinéaste.) C’est par un geste brutal de son père,<br />

qu’en fin de séquence, elle tombera, malgré elle, dans<br />

le cerceau.<br />

Chaplin est en permanence à l’image et en son centre,<br />

sauf dans la séquence d’ouverture. <strong>Le</strong>s personnages<br />

sont au centre de l’image car au centre du cirque :<br />

tout confère à une construction circulaire du film. <strong>Le</strong><br />

dispositif de filmage a donc été cohérent avec le propos<br />

et l’espace représenté. <strong>Le</strong>s images déterminent en<br />

permanence des espaces très géométriques : figure du<br />

cercle, cadre dans le cadre. A la fin du film, on retrouvera<br />

Charlot au centre du cercle laissé par la piste.<br />

Un des gags, celui de la poursuite, repose aussi sur ce<br />

motif circulaire : les deux poursuivis arrivent chacun<br />

d'un côté de l'écran, leurs courses en arc de cercle arrivant<br />

à un point de tangente. « Quand dans <strong>Le</strong> Cirque,<br />

Charlot et son voleur sont poursuivis par deux flics<br />

(...), qu'ils débouchent loin à l'arrière plan et courent<br />

côte à côte vers la caméra, l'action prend un instant le<br />

pas sur la comédie. Lorsque Chaplin veut à nouveau<br />

faire rire, il fait courir aussi la caméra en travelling arrière,<br />

face aux acteurs cadrés en plan moyen - et donc<br />

immobiles par rapport à l'appareil. » (Francis Bordat)<br />

Ce rapprochement dans l'axe permet le gag, la salutation,<br />

avant l'éloignement des deux courbes.<br />

Une construction circulaire de l'histoire<br />

Cette figure du cercle se retrouve dans le mouvement<br />

centripète de l’intrigue (Charlot semble “aspiré” malgré<br />

lui par le cirque : au début c’est la course poursuite<br />

avec le policier qui l’amène jusqu’au chapiteau, puis<br />

il est engagé suite au départ non prévisible des accessoiristes,<br />

c’est le succès imprévisible de ses gags qui<br />

le font engager, etc.<br />

On l'a dit plus haut, presque toute la totalité du film<br />

se déroule dans l’enceinte du cirque, Charles Chaplin<br />

n’ayant pas retenu des séquences qui devaient avoir<br />

lieu à l’extérieur de cette enceinte (notamment la séquence<br />

avec des jumeaux dans un restaurant).<br />

Certains gags sont enfin construits de manière circulaire<br />

avec un retour à la situation de départ (le voleur,<br />

le policier, l’âne).<br />

<strong>Le</strong> temps : une durée incertaine<br />

La construction du film repose sur un récit parfaitement<br />

linéaire, sans flash back. <strong>Le</strong> film est organisé en<br />

chapitres qui suivent l’ordre chronologique du récit.<br />

Chacun s’ouvre par une ouverture à l’iris et un fondu<br />

au noir. La première partie se déroule sur deux jours<br />

puis le cirque prospère et le temps est alors indéterminé.<br />

La dernière partie s’étale aussi sur deux jours.<br />

Des aspects techniques qui<br />

éclairent l'oeuvre<br />

En noir et blanc<br />

Comme l’essentiel des films de l’époque, <strong>Le</strong> Cirque<br />

est en noir et blanc. Pourtant, dès les débuts du cinéma,<br />

il y avait une volonté de mettre de la couleur<br />

pour permettre au cinéma d’être au plus proche de<br />

la réalité. A ce sujet, on cite souvent une phrase de<br />

l’écrivain Maxime Gorky qui regrettait que le monde<br />

présenté sur la toile lui apparaisse en noir et blanc :<br />

« ce n’est pas la vie mais l’ombre de la vie ».<br />

D’abord on utilisera la colorisation au pinceau puis<br />

des procédés mécaniques succéderont à cette technique<br />

mais les coûts de réalisation sont importants. Fin<br />

1913, on projette les premiers films en trichromie, selon<br />

le procédé Chronocrome de Gaumont mais il faudra<br />

attendre 1932 pour que la couleur fasse vraiment<br />

son apparition grâce au Technicolor.<br />

L’absence de couleur à l’image ne signifie pas<br />

un monde sans couleurs. Au chapitre des cou-<br />

15

leurs suggérées, on citera le drapeau "rouge" brandit<br />

par Charlot dans <strong>Le</strong>s Temps Modernes ! On peut aussi<br />

percevoir les nuances du noir au blanc, les contrastes<br />

Pour le film qui nous occupe,<br />

on notera par exemple<br />

le contraste entre tous<br />

les habits des spectateurs<br />

dans la foule, aux vêtements<br />

sombres de la plupart<br />

des acteurs du cirque<br />

(même les clowns ont des<br />

couleurs ternes) et on les<br />

opposera à la robe blanche<br />

de l'écuyère, qui n'est<br />

pas sans évoquer une certaine<br />

innocence.<br />

<strong>Le</strong>s cartons<br />

1923, c’est encore l’époque du muet. Bien qu’il y ait<br />

déjà des essais de synchronisation entre le son d’un<br />

phonographe et les images d’un film, il faudra attendre<br />

1926 pour aboutir à des essais concluants sur des<br />

courts métrages. Ce ne sera donc qu’en 1927 qu’on<br />

utilisera ce procédé pour un long métrage, The Jazz<br />

Singer (<strong>Le</strong> Chanteur de Jazz) resté célèbre pour ses<br />

quelques séances sonores.<br />

<strong>Le</strong> Cirque utilise donc un système d’intertitres, appelés<br />

aussi "cartons". Ces textes, parfois habilement<br />

illustrés, ont deux fonctions :<br />

• ils fournissent des indications sur les lieux, le temps,<br />

les personnages. Ils précisent les situations de chacun,<br />

les relations entre eux, leurs buts ou motivations...<br />

• ils contiennent des éléments de dialogues plus ou<br />

moins nécessaires à la compréhension de l’histoire.<br />

On peut dire que <strong>Le</strong> Cirque n’abuse pas des cartons ;<br />

la plupart sont brefs et il y a des séquences du film où<br />

ils sont complètement absents. Vingt-deux sont explicatifs<br />

; les autres sont des parties dialoguées.<br />

La Musique<br />

Si le cinéma est né en absence de sons synchronisés,<br />

il n’était pas entièrement muet. Au tout début, un bonimenteur<br />

était présent dans la salle pour commenter<br />

les images. Afin de couvrir les bruits des projecteurs,<br />

on conviait un pianiste, parfois un orchestre pour accompagner<br />

le film. La musique occupait donc une large<br />

place dans une salle de cinéma de l’époque, mais<br />

souvent soumise à la personnalité... et aux capacités<br />

du musicien. Un circuit de distribution de catalogues<br />

et de partitions se mit progressivement en place pour<br />

accompagner les sorties des films, suggérant notamment<br />

tel morceau classique pour accompagner<br />

un orage, tel autre pour une scène<br />

d’amour.<br />

16<br />