Voyage à Pitchipoï, Jean-Claude Moscovici.

Voyage à Pitchipoï, Jean-Claude Moscovici.

Voyage à Pitchipoï, Jean-Claude Moscovici.

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Voyage</strong> <strong>à</strong> <strong>Pitchipoï</strong>, <strong>Jean</strong>-<strong>Claude</strong> <strong>Moscovici</strong>.<br />

I. Présentation de l’œuvre.<br />

a. L’auteur.<br />

D’origine roumaine, Ephraïm le père de l’auteur, est arrivé en France avec ses<br />

parents et ses deux frères, Léon et Lazar. Ils menaient une vie paisible et heureuse. Ephraïm,<br />

médecin du village, était aimé de tous. Avec l'occupation allemande en 1940, la vie<br />

quotidienne devient de plus en plus incertaine. Le statut des Juifs interdit <strong>à</strong> Ephraim<br />

d'exercer sa profession de médecin. Dans la nuit du 15 au 16 juillet 1942, Ephraïm, Léon et<br />

Lazar, les trois frères <strong>Moscovici</strong> sont arrêtés. Ils seront déportés vers Auschwitz par le convoi<br />

n° 8 parti d'Angers le 20 juillet 1942. Le 1er septembre 1942, alors que les autorités<br />

allemandes viennent arrêter Louise <strong>Moscovici</strong> (la mère de l’auteur), celle-ci parvient <strong>à</strong><br />

s'enfuir avec l’aide de sa voisine et amie Odette Blanchet. <strong>Jean</strong>-<strong>Claude</strong>, 6 ans, et Liliane, 2<br />

ans, sont alors confiés <strong>à</strong> des voisins. Louise rejoint alors des membres de sa famille en zone<br />

dite "libre". Mais le 9 octobre 1942, les enfants sont <strong>à</strong> leur tour arrêtés par les autorités<br />

d'occupation. Emmenés d'abord dans une prison, <strong>Jean</strong>-<strong>Claude</strong> et Liliane sont internés au<br />

Camp de Drancy où les enfants sont sous-alimentés. Liliane tombe malade en raison des<br />

carences. Un de leurs oncles, interné lui aussi, parvint <strong>à</strong> obtenir de les faire sortir pour les<br />

placer dans un orphelinat. Odette Blanchet, l’amie de la famille, vient les chercher <strong>à</strong> Paris<br />

pour les héberger chez ses parents. En janvier 1943, <strong>Jean</strong>-<strong>Claude</strong> et Liliane retrouvent leur<br />

mère, Louise. Odette Blanchet les emmène chez sa tante qui habite <strong>à</strong> Morannes. Grâce <strong>à</strong> un<br />

des chefs de la résistance, ils sont munis de faux papiers et de cartes d'alimentation et<br />

prennent alors le nom de « Moreau ».<br />

A la fin de la guerre, en 1945, Louise <strong>Moscovici</strong><br />

retrouve sa maison <strong>à</strong> Vernoil-le-Fourrier et<br />

attend le retour d'Ephraïm. Elle reçoit une lettre<br />

de Lazar, le frère d'Ephraïm : "Je suis par<br />

miracle, un des rares survivants du camp<br />

d'Ebensee, et libéré maintenant, je compte<br />

bientôt rentrer". Quelques semaines plus tard, il<br />

est de retour, très affaibli. Louise <strong>Moscovici</strong>,<br />

<strong>Jean</strong>-<strong>Claude</strong> et Liliane comprennent très vite<br />

qu'ils ne reverront pas leur père, leur oncle Léon<br />

et leurs grands-parents, assassinés <strong>à</strong> Auschwitz.<br />

<strong>Jean</strong>-<strong>Claude</strong> est devenu pédiatre et n’a écrit que<br />

ce livre.

. Le livre.<br />

<strong>Voyage</strong> <strong>à</strong> <strong>Pitchipoï</strong>, écrit en 1995 est une autobiographie, plus précisément un<br />

témoignage. L’auteur, d’origine juive, y retrace le destin tragique de sa famille pendant la<br />

seconde guerre mondiale.<br />

Quatrième de couverture :<br />

« <strong>Voyage</strong> <strong>à</strong> <strong>Pitchipoï</strong> raconte la tragédie d'une famille juive, en France,<br />

pendant la guerre.<br />

En 1942, l'auteur de ce livre avait six ans. Sa famille fut arrêtée, par des<br />

gendarmes allemands et français, et déportée.<br />

Le narrateur et sa petite soeur furent d'abord confiés <strong>à</strong> des voisins jusqu'<strong>à</strong> ce<br />

que le maire du village fasse appliquer la décision du capitaine SS,<br />

Commandeur de la région et responsable des mesures de répression<br />

antisémite : « L'accueil d'enfants juifs dans des familles françaises est<br />

indésirable et ne sera autorisé en aucun cas. » Les deux enfants furent alors<br />

enfermés dans une prison, puis transférés au camp de Drancy, où la petite<br />

fille tomba malade par malnutrition.<br />

Sortis miraculeusement du camp, ils retrouvèrent quelques mois plus tard leur<br />

mère qui avait réussi <strong>à</strong> s'échapper lors de son arrestation et n'avait pas été<br />

reprise, malgré les portes qui s'étaient souvent fermées lorsqu'elle avait<br />

demandé de l'aide.<br />

Après des mois de vie clandestine, <strong>à</strong> la Libération, ils revinrent dans leur<br />

maison vide et abandonnée.<br />

Ils ne devaient jamais revoir leur père.

II. L’analyse en détail de l’œuvre.<br />

a. Les informations contenues dans la première de couverture.<br />

Le titre > <strong>Voyage</strong> <strong>à</strong> <strong>Pitchipoï</strong> : nom<br />

qu’utilisaient les juifs de France pour<br />

désigner le lieu de destination<br />

inconnu, mystérieux et menaçant des<br />

convois de dépotés. Le mot serait<br />

apparu <strong>à</strong> Drancy parmi les enfants<br />

qui y étaient retenus. Il signifierait le<br />

« pays de nulle part ».<br />

l’auteur est également le personnage<br />

de ce livre. Il y retrace des faits réels<br />

et son histoire. Il s’agit donc d’une<br />

autobiographie.<br />

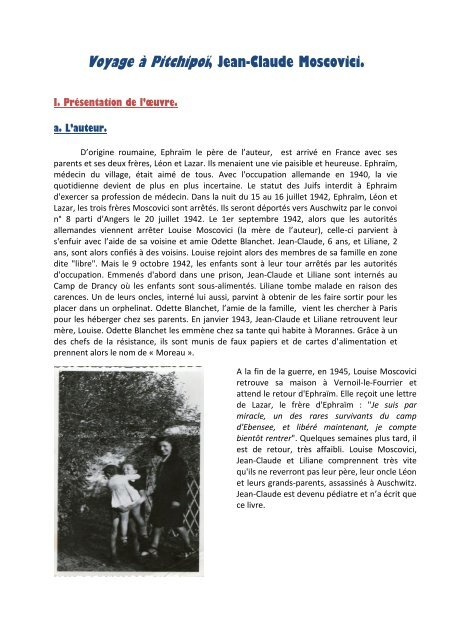

La photo représente l’auteur et sa<br />

petite sœur <strong>à</strong> leur sortie du camp de<br />

Drancy. Leurs corps amaigris, leurs<br />

cheveux rasés et le regard dans le<br />

vague de la petite attirent le regard<br />

du lecteur qui peut déj<strong>à</strong> deviner le<br />

calvaire enduré par ces deux enfants<br />

lors de leur déportation.

. Partir d’évènements objectifs pour aller vers le témoignage personnel.<br />

Incipit du roman :<br />

« Le 20 juillet 1992, <strong>à</strong> la demande d’un ancien déporté, eut lieu en France, dans<br />

une ville de 150000 habitants, la commémoration du départ d’un train <strong>à</strong> destination du<br />

camp d’extermination d’Auschwitz. Unique convoi parti de province, le convoi N°8 en<br />

date du 20 juillet 1942 était constitué de 824 juifs, dont 430 femmes, parqués avant leur<br />

départ dans le grand séminaire alors réquisitionné, et qui servit en 1942 et 1943 de<br />

prison-antichambre des camps. De ce convoi, 14 rescapés survivaient en 1945.<br />

Cinquante ans plus tard, l’évêque de la ville, le préfet et le maire, hauts<br />

responsables de la cité, avouaient chacun leur honte d’avoir jusqu’<strong>à</strong> ce jour ignoré ces<br />

évènements… »<br />

On remarque d’emblée la profusion des chiffres, des données<br />

géographiques, d’informations objectives (surlignés en jaune dans le<br />

texte). Il s’agit de l’incipit d’un roman autobiographique et pourtant<br />

l’auteur utilise un point de vue externe et se positionne comme un<br />

témoin, un observateur des faits.<br />

L’implication de l’auteur est imperceptible, hormis la présence des points<br />

de suspension en bas de page.<br />

Dates Lieux Personnes circonstances

- 20 juillet 1942<br />

Province<br />

824 juifs<br />

Déportation de ces<br />

824 juifs vers le camp<br />

d’extermination<br />

d’Auschwitz.<br />

- De 1942 <strong>à</strong> 1943<br />

Grand séminaire<br />

réquisitionné.<br />

824 juifs déportés<br />

par le convoi N°8<br />

Parqués des ce<br />

séminaire qui était<br />

l’anti-chambre des<br />

camps.<br />

- 1945<br />

France<br />

14 rescapés de ce<br />

convoi N°8.<br />

On apprend <strong>à</strong> la fin<br />

de la guerre que<br />

seuls 14 personnes<br />

sur les 824 de ce<br />

convoi ont survécu <strong>à</strong><br />

la déportation.<br />

- 20 Juillet 1992<br />

Province<br />

« hauts responsables<br />

de la cité »<br />

Ces personnes<br />

« avouent leur honte<br />

d’avoir jusqu’<strong>à</strong> ce<br />

jour ignoré ces<br />

évènements… »<br />

Dans cette première page, JC. <strong>Moscovici</strong> synthétise de façon objective<br />

cinquante ans d’Histoire. Il le fait car cette partie de l’Histoire de France est<br />

intimement liée <strong>à</strong> son histoire personnelle. Le dernier paragraphe perd en<br />

objectivité (points de suspension, critique implicite <strong>à</strong> l’encontre des « hauts<br />

responsables de la cité » qui se souviennent en 1992 mais qui n’étaient pas<br />

venus en aide <strong>à</strong> la famille en 1942) et introduit la suite du récit.

c. La restitution d’un souvenir traumatisant.<br />

Dans cet extrait, l’auteur se souvient de la nuit où des soldats allemands se<br />

sont introduits au domicile familiale. C’est durant cette nuit que leur mère sera<br />

contrainte de prendre la fuite et que les enfants seront confiés <strong>à</strong> des voisins,<br />

puis déportés <strong>à</strong> Drancy.<br />

« C’était la nuit du 1 er au 2 septembre. Ma sœur venant d’avoir deux ans, les directives<br />

officielles mettant ma mère <strong>à</strong> l’abri d’une éventuelle arrestation ne la concernaient plus<br />

depuis trois jours.<br />

Nous dormions chacun dans notre lit, près de celui où ma mère dormait d’un<br />

sommeil entrecoupé de cauchemars. Des voix bruyantes et inconnues soudain la<br />

réveillèrent. En un instant elle comprit que, pour nous aussi, l’heure du départ et peut-être<br />

de la séparation était arrivée. A très petits pas, ma grand-mère monta les escaliers pour<br />

annoncer la présence des Allemands venus nous arrêter, et instinctivement conseilla <strong>à</strong> ma<br />

mère de nous cacher. Puis, elle redescendit doucement, sans faire de bruit, pour rejoindre<br />

mon grand-père et mon oncle qui préparaient leurs bagages sur les injonctions des soldats<br />

allemands.<br />

Ma sœur dormait d’une respiration calme et régulière. La réveiller, c’était la faire<br />

pleurer et attirer l’attention sur nous trois. Alors très vite, et le plus silencieusement possible<br />

pour ne pas faire craquer le parquet, ma mère sortit du lit et s’empressa de rabattre les<br />

couvertures sur le sien et le mien comme si personne n’y avait dormi, et m’entraîna dans le<br />

grenier qui était au même étage.

On se jeta sous un vieux tapis, serrés l’un contre l’autre. J’avais l’impression<br />

d’entendre des camions dont le moteur tournait sans cesse près de nous. Comme le camion<br />

qui avait emmené mon père et mes oncles. Mais il n’y avait pas de camion, et quand je<br />

demandais <strong>à</strong> ma mère si elle les entendait, elle me répondit que ce n’était que mon cœur<br />

qui battait très fort. Et puis il y a eut des bruits de pas dans l’escalier, de plus en plus<br />

sonores, des pas qui se rapprochaient et une conversation de plus en plus nette que je ne<br />

comprenais pas, avec des intonations dures qui me terrorisaient.<br />

La porte s’ouvrit brutalement et ils entrèrent dans ce petit grenier où l’on pouvait <strong>à</strong><br />

peine tenir debout. A travers du tapis je voyais les faisceaux des lampes qui balayaient la<br />

charpente et le sol, qui passaient sur nous et qui recommençaient.<br />

Ils parlaient très fort et donnaient des coups de botte dans tout ce qui était <strong>à</strong> leur<br />

portée. Ils étaient tout près de nous. Je ne respirais plus. Je croyais mourir. Puis ils<br />

repartirent en retraversant la chambre où ma chambre dormait calmement.<br />

On restait serrés l’un contre l’autre, bougeant <strong>à</strong> peine, <strong>à</strong> l’écoute du moindre bruit,<br />

attendant un signe de leur départ. J’entendais toujours les camions… et puis souvent <strong>à</strong><br />

nouveau ces voix et ces pas qui martelaient les escaliers, et <strong>à</strong> nouveau leur présence, les<br />

faisceaux de lumière qui fouillaient les moindres recoins et les violents coups de bottes qui<br />

faisaient vibrer le plancher, les coups de bottes dans tout…jusqu’<strong>à</strong> ce qu’ils me touchent et<br />

que je crie.<br />

Alors nous sommes sortis de notre cache. Ma mère a réveillé ma sœur, l’a prise dans<br />

ses bras, et nous sommes descendus tous les trois, les allemands derrière nous.<br />

Dans un français <strong>à</strong> peine compréhensible, ils signifièrent que ma sœur et moi allions<br />

être confiés <strong>à</strong> des voisins dont la maison était juste en face <strong>à</strong> la nôtre.<br />

Ma grand-mère prépara une valise où elle mit quelques-uns de nos vêtements, puis<br />

notre voisine, qui était aussi une amie de mes parents, fut prévenue et vint nous chercher.<br />

Nous nous sommes embrassés, et nous sommes partis avec elle dans l’obscurité, en nous<br />

tenant la main. »<br />

Cette nuit a particulièrement frappé l’auteur car elle correspond <strong>à</strong><br />

l’explosion de la cellule familiale ainsi qu’au début de la déportation des<br />

enfants. Il se souvient donc des années après très précisément de la<br />

date : « c’était dans la nuit du 1 er au deux septembre ».<br />

L’auteur<br />

Sa petite<br />

soeur<br />

Leur mère<br />

Lieu où ils se<br />

trouvent.<br />

« m’entraîna<br />

dans le grenier »<br />

« Nous<br />

dormions<br />

chacun<br />

notre lit »<br />

dans<br />

« m’entraîna<br />

dans<br />

grenier »<br />

le<br />

Ce qu’ils font.<br />

« On se jeta sous<br />

un vieux tapis,<br />

serrés l’un<br />

contre l’autre »<br />

« Ma sœur<br />

dormait d’une<br />

respiration<br />

calme et<br />

régulière »<br />

« ma mère<br />

sortit du lit et<br />

s’empressa de<br />

rabattre les<br />

couvertures

Sentiment qui<br />

les caractérise.<br />

« Je ne respirais<br />

plus. Je croyais<br />

mourir »<br />

sur le sien et le<br />

mien comme si<br />

personne n’y<br />

avait dormi, et<br />

m’entraîna<br />

dans le grenier<br />

qui était au<br />

même étage »<br />

« calme » « s’empressa »<br />

Le petit garçon perçoit la présence des soldats allemands dans la<br />

maison par le bruit qu’ils font : « des bruits de bottes », « ils parlaient<br />

très fort », par la lumière de leurs torches : « les faisceaux de lumière<br />

qui fouillaient les moindres recoins », la violence de leurs gestes : « la<br />

porte s’ouvrit brutalement », « les violents coups de bottes qui faisaient<br />

vibrer le plancher ».<br />

Il s’agit ici du récit d’une expérience traumatisante. L’auteur tente de<br />

retranscrire la peur qu’il a ressentit enfant en restant le plus fidèle<br />

possible aux sensations éprouvées. Le petit garçon ne perçoit les<br />

allemand que par des sensations (ouïe, toucher, vue) et associe cette<br />

nuit <strong>à</strong> d’autres moment inquiétants (le départ de son père et de ses<br />

oncles).

d. La description symbolique des lieux.<br />

Voici deux extraits du livre. Tout d’abord, au début du récit la<br />

description méliorative de la maison avant la déportation d’un grand nombre<br />

des membres de la famille. Puis, la description de ce même lieu au moment<br />

du retour, après la guerre.<br />

EXTRAIT 1 :

EXTRAIT N°2 :

La description inaugurale (du début) et finale de la maison familiale<br />

permettent <strong>à</strong> l’auteur de traduire les changements d’ambiance et de<br />

sentiments dans le récit. L’avant guerre est représenté par une<br />

description méliorative de la maison et des activités du petit garçon,<br />

tandis que le retour est représenté au moyen d‘une description<br />

péjorative de ce même lieu, faisant comprendre au lecteur que le temps<br />

de l’insouciance est <strong>à</strong> jamais révolu.

e. La description d’un univers cauchemardesque.<br />

L’utilisation répétitive du pronom « on « au début de l’extrait, montre<br />

que dans un premier temps l’auteur s’attache davantage <strong>à</strong> restituer des<br />

faits vécut par la totalité des enfants <strong>à</strong> Drancy.

Par la force des choses, le petit garçon se montre extrêmement mature<br />

et tente de supplanter les adultes auprès de sa petite sœur dans un<br />

univers cauchemardesque: « Je faisais tout ce que je pouvais pour<br />

remplacer mes parents auprès de ma petite sœur. »<br />

A la fin de cet extrait, les enfants évoquent ce lieu étrange et menaçant :<br />

« <strong>Pitchipoï</strong> » une impression de mystère s’en dégage, celle d’un lieu<br />

indéfinissable. L’utilisation du champ lexical de l’inconnu par l’auteur<br />

permet d’en accentuer l’effet : « un endroit », « lieu mystérieux »,<br />

« certains », « personne ne semblait avoir de nouvelles », « angoisse de<br />

l’inconnu ».<br />

Le quotidien<br />

Boire et se nourrir<br />

Réalité <strong>à</strong> Drancy<br />

« On mangeait surtout de la soupe aux choux avec du<br />

pain, qui était apportée dans de grandes bassines, et que<br />

nous essayions de boire dans de vieilles boîtes de<br />

conserve récupérées. »<br />

Dormir<br />

Se laver et aller aux<br />

toilettes<br />

L’odeur<br />

« La nuit, dans la lueur bleutée d’une unique veilleuse,<br />

couchés <strong>à</strong> même le sol, sur de la paille qui provenait de<br />

vieux matelas souillés et éventrés, on se serrait l’un<br />

contre l’autre pour se réchauffer. On était souvent<br />

réveillés par des cris d’enfants terrorisés sous l’emprise<br />

de cauchemars, comme l’était aussi ma sœur. »<br />

« Il y avait une planche sur toute la longueur avec plein<br />

de trous dedans, sur lesquels on s’asseyait, et tout le<br />

monde se voyait. »<br />

« Pour se laver, un seul robinet sur un évier en forme<br />

d’auge ouvrait plusieurs orifices d’où l’eau sortait <strong>à</strong> petits<br />

jets, éclaboussait le sol en permanence mouillé. »<br />

« Il y avait sur le palier un sceau hygiénique qui souvent<br />

débordait et répandait une odeur nauséabonde… »<br />

S’occuper la journée<br />

« Pendant la journée, on restait dans la cour… »

III. D’Autres témoignages.<br />

a. Primo Levi, Si c’est un homme.<br />

Poème liminaire du roman autobiographique de P. Lévi<br />

Vous qui vivez en toute quiétude<br />

Bien au chaud dans vos maisons,<br />

Vous qui trouvez le soir en rentrant<br />

La table mise et des visages amis,<br />

Considérez si c'est un homme<br />

Que celui qui peine dans la boue,<br />

Qui ne connaît pas de repos,<br />

Qui se bat pour un quignon de pain,<br />

Qui meurt pour un oui ou pour un non.<br />

Considérez si c'est une femme<br />

Que celle qui a perdu son nom et ses cheveux<br />

Et jusqu'<strong>à</strong> la force de se souvenir,<br />

Comme une grenouille en hiver.<br />

N'oubliez pas que cela fut,<br />

Non, ne l'oubliez pas :<br />

Gravez ces paroles dans votre cœur,<br />

Pensez-y chez vous, dans la rue,<br />

En vous couchant, en vous levant ;<br />

Répétez-les <strong>à</strong> vos enfants,<br />

Ou que votre maison s'écroule,<br />

Que la maladie vous accable,<br />

Que vos enfants se détournent de vous.<br />

1947, Primo Levi<br />

La description du camp :<br />

Le camp <br />

"Nous avons une idée de la topographie du Lager; c'est un carré d'environ six cents mètres<br />

de côté, clôturé par deux rangs de barbelés, dont le plus proche de nous est parcouru par un<br />

courant <strong>à</strong> haute tension. Le camp se compose de soixante baraques en bois, qu'ici on appelle<br />

blocks, dont une dizaine sont en construction; <strong>à</strong> quoi s'ajoutent le corps des cuisines, qui est<br />

en maçonnerie, une ferme expérimentale tenue par un groupe de Häftlinge privilégiés, et les<br />

baraques des douches et des latrines, une tous les six ou huit Blocks. Certains Blocks, en<br />

outre, sont affectés <strong>à</strong> des usages particuliers. D'abord l'infirmerie et le dispensaire,<br />

constitués par huit baraques situées <strong>à</strong> l'extrémité est du camp;(...) Le centre du Lager est<br />

occupé par l'immense place de l'Appel. C'est l<strong>à</strong> qu'a lieu le rassemblement, le matin pour<br />

former les équipes de travail, le soir pour nous compter. En face de la place de l'Appel se<br />

trouve une pelouse soigneusement tondue, où l'on dresse la potence en cas de besoin."

. Les dessins de David Olère.<br />

David Olère est un peintre et sculpteur juif polonais, naturalisé français<br />

en 1937. Détenu au camp d'Auschwitz-Birkenau de 1943 <strong>à</strong> 1945, après<br />

la guerre, il ne cesse de témoigner de son expérience concentrationnaire<br />

par le dessin et la peinture.

c. Le mémorial de la Shoa.<br />

Les élèves peuvent alors évoquer leur visite de ce lieu. Ils ont pu retrouver le<br />

nom du père et des oncles de <strong>Jean</strong>-<strong>Claude</strong> <strong>Moscovici</strong> sur le mur du mémorial<br />

dédié aux victimes de la Shoa.<br />

http://www.memorialdelashoah.org/index.php/fr/rechercher-une-personne-victimeresistant-juste