FICHE AUTEUR Pennac - Gallimard Jeunesse

FICHE AUTEUR Pennac - Gallimard Jeunesse

FICHE AUTEUR Pennac - Gallimard Jeunesse

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

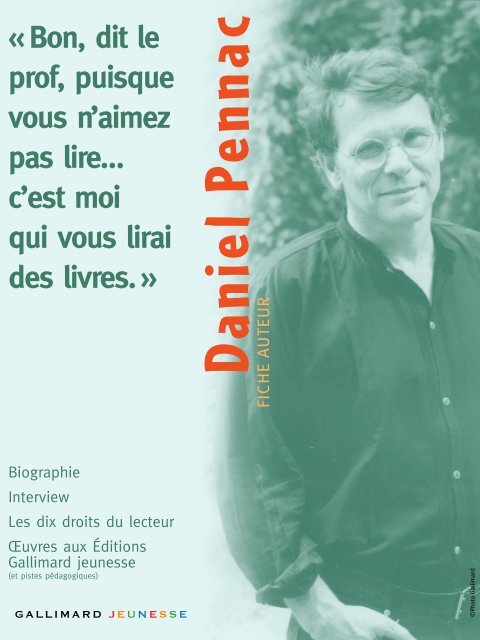

« Bon, dit le<br />

prof, puisque<br />

vous n’aimez<br />

pas lire…<br />

c’est moi<br />

qui vous lirai<br />

des livres. »<br />

Daniel <strong>Pennac</strong><br />

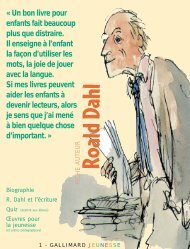

<strong>FICHE</strong> <strong>AUTEUR</strong><br />

Biographie<br />

Interview<br />

Les dix droits du lecteur<br />

Œuvres aux Éditions<br />

<strong>Gallimard</strong> jeunesse<br />

(et pistes pédagogiques)<br />

GALLIMARD JEUNESSE<br />

©Photo <strong>Gallimard</strong>

Daniel <strong>Pennac</strong>,<br />

de son vrai nom<br />

Daniel<br />

<strong>Pennac</strong>chioni, est<br />

né le 1 er décembre<br />

1944 à Casablanca,<br />

au Maroc.<br />

Il est le quatrième<br />

et dernier d’une<br />

tribu de garçons.<br />

Son père est<br />

militaire. La famille<br />

le suit dans ses<br />

déplacements<br />

à l’étranger<br />

– Afrique, Asie, Europe – et<br />

en France, notamment dans<br />

le village de La Colle-sur-Loup,<br />

dans les Alpes-Maritimes.<br />

Quand il évoque son père,<br />

il l’assimile à la lecture :<br />

«Pour moi, le plaisir de<br />

la lecture est lié au rideau<br />

de fumée dont mon père<br />

s’entourait pour lire ses livres.<br />

Et il n’attendait qu’une chose,<br />

c’est qu’on vienne autour de<br />

lui, qu’on s’installe et qu’on<br />

lise avec lui, et c’est ce que<br />

nous faisions.»<br />

Daniel passe une partie<br />

de sa scolarité en internat,<br />

ne rentrant chez lui qu’en fin<br />

de trimestre. De ses années<br />

d’école il raconte : « Moi,<br />

j’étais un mauvais élève,<br />

persuadé que je n’aurais<br />

jamais le bac ». Toutefois,<br />

grâce à ses années d’internat,<br />

il a pris goût à la lecture.<br />

On n’y permettait pas aux<br />

enfants de lire, comme<br />

il l’évoque dans Comme<br />

un roman :<br />

Biographie<br />

©Photo <strong>Gallimard</strong><br />

« En sorte que lire était alors<br />

un acte subversif.<br />

À la découverte du roman<br />

s’ajoutait l’excitation<br />

de la désobéissance…».<br />

Ses études de lettres<br />

le mènent à l’enseignement,<br />

de 1969 à 1995, en collège<br />

puis en lycée, à Soissons<br />

et à Paris.<br />

Son premier livre, écrit<br />

en 1973 après son service<br />

militaire, est un pamphlet qui<br />

s’attaque aux grands mythes<br />

constituant l’essentiel<br />

du service national : l’égalité,<br />

la virilité, la maturité.<br />

Il devient alors Daniel <strong>Pennac</strong>,<br />

changeant son nom pour ne<br />

pas porter préjudice à son<br />

père.<br />

En 1979, Daniel <strong>Pennac</strong> fait un<br />

séjour de deux ans au Brésil,<br />

qui sera la source d’un roman<br />

publié vingt-trois ans plus<br />

tard : Le Dictateur et le hamac.<br />

Dans la Série Noire, il publie,<br />

en 1985, Au bonheur des<br />

ogres, premier volet<br />

de la saga de la tribu des<br />

Malaussène (dont on<br />

retrouvera le «petit» dans<br />

Kamo. L’idée du siècle).<br />

Daniel <strong>Pennac</strong> continue<br />

sa tétralogie avec La Fée<br />

Carabine puis La petite<br />

marchande de prose et<br />

Monsieur Malaussène<br />

(il y a ajouté depuis Aux fruits<br />

de la passion).<br />

Il diversifie son public avec<br />

une autre tétralogie pour<br />

les enfants, mettant en scène<br />

des héros proches de l’univers<br />

enfantin, préoccupé par<br />

l’école et l’amitié :<br />

Kamo, l’agence Babel, Kamo<br />

et moi, L’évasion de Kamo<br />

et Kamo, l’idée du siècle.<br />

Ces romans sont-ils le fruit<br />

de souvenirs personnels<br />

« Kamo, c’est l’école métamorphosée<br />

en rêve d’école, ou en<br />

école de rêve, au choix.»<br />

À ces fictions s’ajoutent<br />

d’autres types d’ouvrages :<br />

un essai sur la lecture,<br />

Comme un roman, deux<br />

ouvrages en collaboration<br />

avec le photographe Robert<br />

Doisneau et La débauche,<br />

une bande dessinée, avec<br />

Jacques Tardi.<br />

Il a mis fin en 1995 à son<br />

métier d’enseignant pour<br />

se consacrer entièrement<br />

à la littérature. Toutefois,<br />

il continue d’avoir un contact<br />

avec les élèves en se rendant<br />

régulièrement dans les<br />

classes.

Interview<br />

Que lisiez-vous enfant<br />

Les livres de ma génération mais aussi<br />

Alexandre Dumas. C’est d’ailleurs par la lecture<br />

que j’en suis venu à l’écriture. J’étais pensionnaire<br />

et la lecture était paradoxalement interdite.<br />

Aussi, pendant les heures d’étude, j’imaginais<br />

la suite des aventures et le soir, au coucher,<br />

je comparais les deux versions. J’ai lu aussi<br />

les contes d’Andersen et je me souviens surtout<br />

des Habits neufs de l’Empereur.<br />

Est-ce que vous appliquiez les droits du lecteur<br />

édictés dans Comme un roman<br />

Il faut remettre cela dans le contexte. J’étais<br />

professeur de français et j’apprenais à mes<br />

élèves à sauter des pages et à suivre la ligne<br />

anecdotique avec l’intention qu’ils relisent ensuite le livre<br />

en entier. Cela permet d’éviter la pire des choses : le travail<br />

des éditeurs qui font des éditions abrégées. Pour le « droit<br />

de ne pas lire », je leur disais : « Vous êtes réconciliés avec<br />

la lecture. Au lieu de vous moquer de l’autre, celui qui ne lit<br />

pas, essayez de lui faire partager votre plaisir. » Avec le « droit<br />

de lire n’importe quoi », il s’agissait de leur faire prendre<br />

conscience du changement survenu en cours d’année car ils<br />

étaient alors passés de la littérature industrielle stéréotypée<br />

à de vrais romans. Si je m’étais moqué d’eux, ils n’auraient<br />

pas apprécié.<br />

Avez-vous toujours rêvé de faire ce métier d’écrivain<br />

Écrire n’est pas un métier. C’est une manière d’être, un besoin<br />

de plonger dans les mots, qui sont mon élément naturel.<br />

Utilisons une métaphore. Les baleines vivent en surface et<br />

plongent pour manger le plancton. Moi, je suis la baleine<br />

et j’avale tous les mots possibles. Les mots sont mon élément<br />

et mon aliment.<br />

Comment décidez-vous d’écrire<br />

Écrire est une pulsion, quelque chose d’inattendu : « Ça m’a<br />

pris. » L’écriture peut venir de l’émotion d’une lecture. C’est<br />

le cas des « Malaussène », écrits après la lecture d’un essai<br />

de René Girard sur le bouc-émissaire. L’écriture peut venir du<br />

vécu, c’est le cas du Dictateur et le hamac. C’est une pulsion<br />

intime mais qui ne le reste pas longtemps car je lis ce que<br />

j’écris à voix haute avec ma femme.<br />

Comment naissent vos personnages<br />

Ils peuvent s’appuyer sur des personnes « réelles », des amis.<br />

Les noms des personnages sont d’abord des mots. Ces mots<br />

apparaissent soit en fonction du rythme de la phrase, soit<br />

parce que je les ai empruntés à la réalité. Kamo est le nom<br />

d’un révolutionnaire russe fusillé. Un jour qu’il avait été arrêté<br />

par la police qui lui demandait son nom, il a vu sur le talus<br />

des fleurs et a donné ce mot. Kamo signifie donc petite fleur,<br />

en géorgien. L’autre type de choix c’est aussi de détourner<br />

le nom d’un ami, de travailler sur la ressemblance.<br />

L’intrigue doit-elle étonner le lecteur<br />

Rien n’est prévisible, c’est la seule façon d’être réaliste.<br />

Nabokov donne une belle définition du hasard en racontant<br />

une anecdote : imaginez qu’un homme très riche traverse<br />

l’océan Indien sur un paquebot. Il est accoudé en pleine nuit<br />

au bastingage. Il éternue et ses boutons de manchette tombent<br />

dans l’eau. Ce sont des diamants très purs auxquels il tient<br />

énormément. Le même homme, deux mois plus tard, entre à<br />

New York dans le meilleur restaurant de poisson. Il commande<br />

un poisson de haute mer, il ouvre le poisson et les boutons<br />

de manchette ne s’y trouvent pas. Voilà l’imprévisible !<br />

Nabokov disait : « C’est ce que j’apprécie avec le hasard. »<br />

Pourquoi écrivez-vous<br />

J’écris pour raison de santé. On écrit comme on se noie, pour<br />

en finir avec soi-même, et avec le désir d’être lu. Il y a dans<br />

l’écriture une désespérance, quelque chose d’ambigu, porté<br />

vers l’autre, une envie d’être lu très enfantine.<br />

Comment écrivez-vous<br />

J’ai une chambre hors de chez moi où il n’y a pas de téléphone,<br />

rien qui ne peut me déranger, aucune tentation : aller bavarder,<br />

aller me promener, boire un café, téléphoner aux amis…<br />

Je supprime toutes ces tentations délicieuses.<br />

C’est une véritable ascèse.<br />

Comment avez-vous choisi le sujet des Kamo<br />

Je voulais que les livres se passent à l’école. J’ai très longtemps<br />

été prof. L’univers des enfants, c’est celui de l’école.<br />

C’est quelquefois un univers lugubre. Il y a donc un potentiel<br />

de romanesque dans l’école. D’ailleurs, les deux plus grands<br />

succès mondiaux de ces vingt dernières années se passent<br />

à l’école, et dans des pensionnats anglais : Le cercle des<br />

poètes disparus et Harry Potter.<br />

Je me suis amusé. J’ai choisi un « Kamo » par matière ou<br />

par événement majeur :<br />

L’idée du siècle : le passage en 6 e ,<br />

L’agence Babel : l’anglais,<br />

L’évasion de Kamo : l’histoire,<br />

Kamo et moi : le français.<br />

J’en ai un pour les maths et un pour les SVT en tête, mais ils<br />

ne sont pas encore écrits. Ils sont là.<br />

Selon moi, les enfants ont envie de parler de l’école.<br />

Quelle est votre attente par rapport aux lecteurs<br />

Ce n’est pas de mon ressort. Les traces laissées par les œuvres<br />

sont imprévisibles. On ne sait pas ce qui peut en rester.<br />

Le principal reste le plaisir de la lecture.<br />

Nous souffrons de clichés dans ce domaine.<br />

Par exemple : les enfants ne pourraient lire que des livres<br />

courts et faciles. Faux. Regardez Les Royaumes du Nord ou<br />

Le Seigneur des Anneaux, romans longs et complexes.<br />

En les lisant, les enfants nous donnent tort et ils ont raison !<br />

© Jean-Philippe Chabot

Œuvres aux éditions <strong>Gallimard</strong> <strong>Jeunesse</strong><br />

Kamo, l’agence Babel<br />

Kamo vit avec sa mère et<br />

l’éternelle dispute entre eux<br />

concerne les notes de Kamo<br />

en anglais. Ils concluent un<br />

marché : elle trouve un travail<br />

stable et lui a trois<br />

mois pour parler l’anglais.<br />

Pour cela, sa mère a trouvé<br />

une méthode efficace. Elle<br />

lui propose d’écrire à une<br />

correspondante dont elle a<br />

obtenu l’adresse par<br />

l’agence Babel : Catherine<br />

Earnshaw. La correspondance s’engage et c’est l’ami de<br />

Kamo, le narrateur, qui traduit les lettres. Des éléments<br />

l’inquiètent. La dite Catherine ne comprend pas les mots<br />

«métro» ou «téléphone», écrit avec une plume d’oie sur<br />

un papier datant du XVIII e siècle. Ou cette fille est folle ou<br />

c’est un fantôme ! Il décide de trouver la clé du mystère,<br />

d’autant que Kamo semble ne plus vivre que pour recevoir<br />

ces lettres.<br />

Destiné aux classes de sixième<br />

voire aussi de cinquième pour débuter l’année.<br />

L’évasion de Kamo<br />

La mère de Kamo est<br />

partie pour trois mois sur<br />

la trace de ses ancêtres,<br />

a-t-elle dit : sa grand-mère<br />

est grecque, son grand-père,<br />

russe, son père, allemand.<br />

Elle confie donc son fils à<br />

Moune et Pope, les parents<br />

du meilleur ami de Kamo.<br />

Mais les vacances débutent<br />

mal : Kamo a peur de faire<br />

du vélo. L’angoisse surmontée,<br />

les deux garçons<br />

réussissent à faire ramener les deux engins à Paris. Un<br />

soir, à minuit, permission accordée, ils se rendent à une<br />

séance des Hauts de Hurlevent dont Kamo est fou. Lancé<br />

à pleine vitesse, ce dernier ne voit pas une voiture arriver,<br />

tous feux éteints, et c’est l’accident. L’adolescent est<br />

gravement blessé et dans le coma. Ses amis se relaient<br />

pour penser à lui et venir à son chevet. Tandis que les<br />

médecins attendent son réveil, ses amis l'écoutent parler<br />

de révolution russe, de Sibérie, de police secrète du tsar...<br />

Finalement, sorti du coma, il leur confie qu’il a dû rêver<br />

des aventures de son arrière-grand-père russe. Pourtant,<br />

d’étranges coïncidences font leur apparition.<br />

Destiné aux classes de sixième voire aussi de cinquième<br />

pour débuter l’année.<br />

Pistes pédagogiques<br />

Une fiche pédagogique complète sur l’étude du roman est<br />

disponible sur notre site (www.gallimard-jeunesse.fr).<br />

Deux pistes sont à exploiter :<br />

● La relation épistolaire, plus particulièrement celle<br />

de Catherine Earnshaw, inspirée des «Hauts de<br />

Hurlevent», dont on pourra étudier certains épisodes<br />

auxquels il est fait allusion dans les lettres. Il est<br />

évidemment intéressant d’étudier les invariants de la<br />

lettre mais aussi l’importance du registre en fonction<br />

du correspondant. On pourra faire relever les mots qui<br />

détonnent dans les lettres mais aussi ce qui les date.<br />

● Dans un deuxième temps, un travail en collaboration<br />

avec le professeur d’anglais sera le bienvenu. Ainsi, la<br />

structure de la première lettre, entièrement reproduite<br />

en anglais, pourra-t-elle servir de point de départ.<br />

Tout au long de ce travail, on fera écrire des lettres,<br />

celles que Kamo et les autres ont pu envoyer, des<br />

lettres à des correspondants imaginaires, à un héros à<br />

qui les élèves aimeraient écrire, à Kamo pour lui ouvrir<br />

les yeux… On pourra aussi mener un début de<br />

réflexion sur les avantages et les inconvénients de<br />

l’agence Babel.<br />

Pistes pédagogiques<br />

Plusieurs pistes à exploiter :<br />

● Les aventures des deux camarades se mêlent au récit<br />

rêvé de Kamo. Aussi un travail sur la temporalité et la<br />

mise à jour des événements sera demandé afin que<br />

les élèves aient clairement en tête le déroulement de<br />

l’histoire.<br />

● L’élément important du récit est la présence du fantastique<br />

car Kamo semble vivre une autre vie. On fera<br />

donc relever ces faits inexplicables et qui le restent<br />

même après la tentative de rationalité de Kamo.<br />

● Enfin la troisième piste importante du récit est celle<br />

du roman d’aventures. À travers le rêve et les aventures<br />

de l’arrière-grand-père, le lecteur se trouve projeté<br />

dans la Russie de Nicolas II. Avec l’aide du professeur<br />

d’histoire, auquel les élèves font d’ailleurs appel dans<br />

le roman, on pourra prévoir plusieurs exposés et aussi<br />

mettre en parallèle des épisodes d’un autre grand<br />

roman, Michel Strogoff de Jules Verne, afin d’étudier<br />

les ressorts du roman d’aventures : l’inscription dans<br />

l’Histoire, le héros imbattable et fort, les contrées lointaines,<br />

les rebondissements et le danger. Le récit<br />

donne prise à de nombreux exercices d’écriture : une<br />

biographie de l’arrière-grand-père à reconstituer,<br />

notamment l’épisode avec le loup, la réécriture d’un<br />

épisode de sa vie, l’insertion d’un épisode fantastique<br />

et une réflexion sur l’amitié dont le roman est avant<br />

tout un hymne.

Kamo et moi<br />

La classe de cinquième de<br />

Kamo est terrorisée par son<br />

professeur de français, monsieur<br />

Crastaing. Une rédaction par<br />

semaine dont les sujets<br />

stérilisent l’imagination des<br />

élèves! Aussi les heures de<br />

colle, les réflexions méprisantes<br />

et les rendez-vous avec les<br />

parents se multiplient-ils. Mais<br />

là, le sujet dépasse l’entendement.<br />

Peu à peu la classe se vide. «Crastaingite aiguë», diagnostique<br />

le médecin. Le professeur lui-même semble atteint.<br />

En essayant d’écrire le sujet, les élèves se trouvent pris dans<br />

un processus fantastique où ils deviennent des adultes et<br />

leurs parents, des enfants, ce qui provoque un affolement<br />

général. Kamo et son ami tentent alors de retrouver<br />

monsieur Crastaing pour inverser la situation. Ils découvrent<br />

alors un être en manque de famille.<br />

Destiné aux classes de sixième<br />

voire aussi de cinquième pour débuter l’année.<br />

Pistes pédagogiques<br />

Une fiche pédagogique complète sur l’étude du roman est<br />

disponible sur notre site (www.gallimard-jeunesse.fr).<br />

Plusieurs pistes à exploiter :<br />

● On pourra étudier le portrait caricatural du professeur<br />

tout au long du roman et toutes les techniques de<br />

description insérées dans le récit.<br />

● Deux autres pistes sont à exploiter : le sujet de la<br />

rédaction et le fantastique. Pour le premier, on pourra,<br />

avec les élèves, envisager d’écrire ce devoir en essayant de<br />

mettre à jour les contraintes qu’il implique. Pour<br />

le second point, on fera faire aux élèves le relevé des<br />

différents éléments du fantastique, en essayant de<br />

déboucher sur une définition de ce registre. Un autre sujet<br />

commençant par « si j’étais adulte » pourrait être aussi la<br />

conclusion de ce travail à mener.<br />

Kamo, l’idée<br />

du siècle<br />

Tous les adultes ne parlent que<br />

de la sixième, un peu comme<br />

d’une menace. Kamo et sa classe<br />

demandent alors conseil à leur<br />

instituteur, monsieur Margerelle,<br />

qui évoque un simple changement<br />

de professeur par matière.<br />

Kamo a soudain « l’idée du<br />

siècle» : monsieur Margerelle<br />

doit les préparer à la sixième.<br />

Le lendemain ils voient arriver leur instituteur dans la peau de<br />

monsieur Crastaing, professeur glaçant de français, puis en<br />

professeur d’anglais, de maths. Le tout dure un trimestre, à<br />

la consternation des élèves, terrorisés par certains des personnages<br />

joués par leur instituteur, et inquiets de ne jamais<br />

revoir le vrai Margerelle. En dehors de l’école se trame une<br />

autre idée du siècle. Kamo et son ami ont décidé d’aider<br />

Mado-Magie, qui les a élevés à la crèche, à se trouver un<br />

amoureux.<br />

Le roman est plutôt destiné aux classes de CM2 par son sujet<br />

mais fera tout à fait l’affaire en début de sixième où les rêves<br />

et les fantasmes de chacun se trouvent confrontés à la réalité.<br />

Pistes pédagogiques<br />

Deux pistes sont à exploiter :<br />

● Tout d’abord, les différents portraits des personnages<br />

joués par monsieur Margerelle. Il s’agira de faire saisir aux<br />

élèves les notions de touches descriptives, portrait en<br />

pied, portrait physique, portrait moral, caricature. La peinture<br />

pourra servir d’excellent support.<br />

● L’autre piste sera l’exploitation du thème de la sixième,<br />

qui fera alors l’objet d’exercices d’expression écrite et<br />

orale afin que les élèves apprivoisent leur nouvelle vie de<br />

collégien et expriment leurs satisfactions, leurs déceptions,<br />

leurs attentes.<br />

Hors Série<br />

Kamo<br />

Les quatre titres de<br />

Kamo sont regroupés<br />

dans un somptueux<br />

livre au dos toilé.<br />

Les Kamo sont illustrés<br />

par Jean-Philippe Chabot.<br />

www.gallimard-jeunesse.fr