SN-HS_WEB_FLO-LEG

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Les troupes françaises, alliées et coalisées<br />

Hors-série<br />

N°2<br />

Mai 2010<br />

La campagne de 1809 vue par les peintres<br />

Revue trimestrielle - France et Union européenne : 18,80 € - Can : 30 $CAD - Lux : 18,80 € - Hors-série n°2, date de parution : 20 mai 2010.

Hors-Série<br />

Les troupes françaises, alliées et coalisées<br />

HORS-SÉRIE N°2<br />

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION :<br />

Pierre Burgaleta<br />

RÉDACTEUR EN CHEF :<br />

Yves Martin<br />

ABONNEMENTS FRANCE :<br />

Éditions de la Revue Napoléon<br />

BP 104 - 74941 Annecy-le-Vieux cedex<br />

Contact Rosa Garcia-Johnston.<br />

Tél. +33 (0)4 50 32 63 58<br />

SERVICE DES VENTES :<br />

Vive la presse<br />

Contact : Amandine Fest-Castello - +33 (0)9 61 47 78 48<br />

Numéro de téléphone réservé aux diffuseurs<br />

et aux dépositaires de presse.<br />

DISTRIBUTION FRANCE :<br />

M.L.P.<br />

DISTRIBUTION ÉTRANGER :<br />

Belgique :<br />

Tondeur Diffusion<br />

9, avenue Van Kalken - B 1070 - Bruxelles<br />

Tél. +/322/555 02 20 - Fax +/322/555 02 29<br />

■ Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 2<br />

Yves Martin<br />

■ Abensberg, le 20 avril 1809,<br />

par Jean-Baptiste Debret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 7<br />

Yves Martin<br />

■ La Prise de Landshut, le 21 avril 1809,<br />

par Louis Hersent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p. 25<br />

Yves Martin<br />

■ Ratisbonne, le 23 avril 1809,<br />

par Pierre Gautherot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p. 41<br />

Yves Martin<br />

■ Attaque et prise de Ratisbonne<br />

par le Maréchal Lannes, le 23 avril 1809<br />

par Charles Thévenin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p. 55<br />

Yves Martin<br />

■ La Prise d’Ebersberg, le 3 Mai 1809,<br />

par Nicolas Antoine Taunay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p. 69<br />

Yves Martin<br />

Italie :<br />

Tuttostoria,<br />

Via G.S. Sonnino, 34 - I 43100 Parma<br />

Tél : (39) 0521 292 733 - Fax : (39) 0521 290 387<br />

■ Le bivouac d’Ebersberg, le 4 mai 1809,<br />

par Antoine Pierre Mongin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p. 80<br />

Yves Martin<br />

DÉPÔT LÉGAL :<br />

Mai 2010<br />

COMMISSION PARITAIRE :<br />

0611 K85414<br />

I.S.S.N. : 1770-085 X<br />

IMPRESSION :<br />

Imprimerie de Champagne<br />

Rue de l’Étoile de Langres<br />

Z.I. Les Franchises - 52200 LANGRES<br />

DIRECTION :<br />

Pierre Burgaleta<br />

Remerciements<br />

Comme d’habitude ce travail, s’il n’est signé de ma seule main<br />

n’aurait pas pu voir le jour sans les apports lors de sa rédaction<br />

(et aussi tout au long de ces dernières années) de nombre d’amis,<br />

collectionneurs, amateurs. En ordre dispersé (et j’en oublie sans<br />

doute) : Vincent Bourgeot, Ronald Pawly, Paul Meganck, Alfred Umhey,<br />

Michel Hanotaux, Massimo Fiorentino, Natalia Griffon de Pleineville,<br />

Christophe Bourrachot et les « demi-soldes », Markus Gärtner, Markus Stein,<br />

Uwe Wild, Pierre Chauvin, Jean-Pascal Tranié, Charles-Henry Tranié,<br />

Patrice Courcelle, Frédéric Pouvesle, Riccardo Papi, et enfin tous les<br />

membres de l’ACFHCL, plus connue sous le nom de « Le Briquet », société<br />

d’amateurs orléanaise qui mérite vraiment le qualificatif de « savante ».<br />

Yves Martin<br />

SOLDATS NAPOLÉONIENS EST PUBLIÉ PAR :<br />

Éditions de la Revue Napoléon - 14, rue du Pré Paillard - B.P. 104 - 74941 Annecy-le-Vieux cedex - France<br />

Tél : (33) 04 50 32 63 58 - Fax : (33) 04 50 02 38 35 - Email : contact@editions-napoleon.com<br />

www.editions-napoleon.com<br />

Sommaire<br />

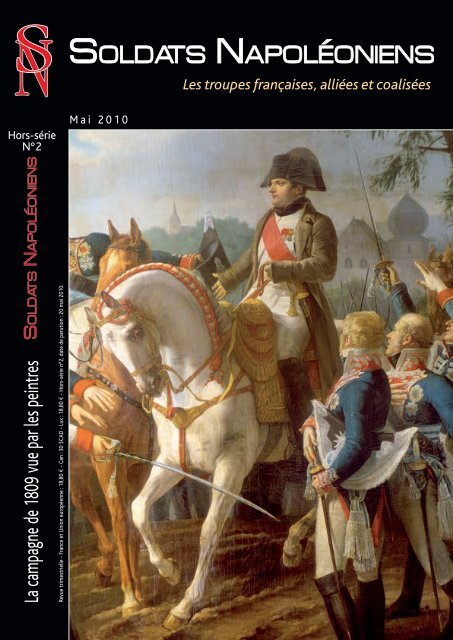

Illustration de couverture :<br />

Napoléon I er harangue les troupes bavaroises et wurtembergeoises à Abensberg, 20 avril 1809 par Jean-Baptiste Debret (1768-<br />

1848) - © RMN (Château de Versailles) / Daniel Arnaudet.

2<br />

La campagne de 1809<br />

vue par les peintres<br />

Yves Martin<br />

Alors que l’été 1809 tire à sa<br />

fin, l’Empire français ne peut<br />

réaliser qu’il est à son apogée<br />

et que vient de s’achever la dernière<br />

campagne victorieuse de l’Empereur<br />

et Roi.<br />

Celui-ci, tout comme ses compagnons<br />

et ses sujets aspire à la<br />

paix, et surtout à jouir d’une gloire<br />

bien méritée. Nouveau César, celui-ci<br />

va s’allier à la fille de son dernier<br />

ennemi et peut encore en cette heure<br />

croire en l’alliance et l’amitié russe.<br />

Il n’y a guère plus que l’Angleterre<br />

et la cruelle guerre d’Espagne pour<br />

troubler la quiétude tant espérée qui<br />

s’annonce.<br />

La guerre a été rude. Elle n’a<br />

épargné personne, et surtout pas<br />

l’entourage direct de l’Empereur.<br />

Lannes, Lasalle, Espagne sont morts<br />

pour ne citer que 3 officiers généraux<br />

parmi les plus célèbres, Daumesnil a<br />

laissé une jambe à Wagram et que<br />

dire des blessés ? Masséna, Oudinot,<br />

Bessières, Napoléon lui-même ont<br />

reçu à différents moments des<br />

blessures plus ou moins sérieuses.<br />

Certes, l’art de la guerre selon<br />

Napoléon suppose que les<br />

généraux ne restent pas en arrière<br />

et 1809 abonde en exemples<br />

héroïques donnés par les premiers<br />

d’entre eux : Mouton à Landshut,<br />

Lannes à Ratisbonne, Coehorn et<br />

Claparède à Ebersberg.<br />

Alors que les campagnes de 1805<br />

et 1806-1807 s’étaient essentiellement<br />

concentrées sur l’Allemagne, 1809 a<br />

vu le conflit se dérouler aussi sur des<br />

théâtres d’opérations où l’Empereur<br />

n’est pas présent : l’Italie où le Prince<br />

Eugène, beau-fils de Napoléon a su<br />

redresser une situation initialement<br />

compromise, la Pologne où la petite<br />

armée du Grand Duché de Varsovie<br />

sous le commandement du Prince<br />

Poniatowski a su au final s’imposer<br />

face aux Autrichiens, le Tyrol, où<br />

Bavarois et Français ont du affronter<br />

une insurrection « à l’espagnole »<br />

qui n’est pas non plus par son côté<br />

paysan et réactionnaire, sans rappeler<br />

les guerres de Vendée, et enfin,<br />

l’Allemagne du Nord où les bandes de<br />

Schill et celles du Duc de Brunswick<br />

ont mené la vie dure aux troupes<br />

françaises et à leurs alliés.<br />

Bref, les ressources militaires de<br />

l’Empire et de ses alliés ont été<br />

largement mises à contribution et<br />

1809, par la large participation des<br />

alliés, allemands en particulier est le<br />

prélude la Grande Armée des Nations<br />

qui traversera le Niémen en 1812.<br />

C’est en 1809 que se forgent les<br />

fraternités d’armes qui permettront<br />

à Napoléon d’appeler l’Europe aux<br />

armes lorsque le temps sera venu de<br />

dénoncer l’alliance russe qui n’est<br />

plus et tenter ce qui sera un défi<br />

impossible.<br />

Mais en cette fin d’été, c’est le<br />

Grand Empire victorieux et prospère,<br />

à peine naissant, qui occupe les<br />

esprits de l’Empereur et de son<br />

gouvernement. Il faut donner aux<br />

peuples un témoignage des épisodes<br />

glorieux qui viennent de se dérouler,<br />

particulièrement dans cette vallée du<br />

Danube qui a épongé tant de sang de<br />

braves.<br />

Le Comte Daru, intendant général<br />

de Sa Majesté l’Empereur et Roi<br />

soumet à son souverain le 18 août<br />

1809, le rapport suivant :<br />

« À sa Majesté l’Empereur et Roi,<br />

sur la demande d’un crédit de<br />

120 000 francs pour l’exécution de douze<br />

tableaux Représentant les principaux<br />

événements de la campagne d’Autriche<br />

en 1809, et des bustes en marbre des<br />

généraux morts pendant cette campagne.<br />

Sur ce crédit, 60 000 francs sont<br />

demandés pour cette année et seront<br />

destinés pour donner des acomptes aux<br />

artistes, et les autres 60 000 francs<br />

seront compris dans le projet de budget<br />

pour 1810.<br />

Sire,<br />

M. Denon, directeur du musée<br />

Napoléon, vient de m’annoncer qu’il<br />

avait eu l’honneur de présenter à votre<br />

majesté un projet de tableaux sur les<br />

principaux événements de la campagne<br />

d’Autriche en 1809 et pour les bustes<br />

en marbre des généraux morts pendant<br />

cette campagne, à exécuter pour le salon<br />

de 1810, et il m’a transmis en même<br />

temps l’état par aperçu de la dépense à<br />

faire pour l’exécution par des artistes que<br />

votre majesté a approuvés.<br />

J’ai l’honneur de transcrire ici la copie<br />

que M. Denon m’en a adressée et dont le<br />

montant s’élève à 120 000 francs.<br />

Grands tableaux<br />

1°) Sa Majesté l’empereur harangue<br />

les bavarois avant la bataille<br />

d’Abensberg.<br />

2°) Prise de Ratisbonne.<br />

3°) Vue de l’île Napoléon au moment où<br />

Sa Majesté y rentre après la bataille<br />

d’Essling.<br />

4°) Seconde vue de l’île Napoléon,<br />

l’empereur embrasse le maréchal<br />

Lannes blessé mortellement à la<br />

bataille d’Essling.<br />

5°) Bataille de Wagram.<br />

Ces cinq tableaux auront 15 pieds de<br />

longueur sur 10 de hauteur et coûteront<br />

chacun 12 000 francs ci... 60 000

5 - Attaq<br />

3<br />

4

6 - La campagne de 1809 vue par les peintres<br />

H<br />

À ces œuvres officielles et<br />

contemporaines, voire immédiates<br />

(d’ailleurs l’une d’entre elles<br />

« Napoléon harangue les troupes<br />

bavaroises et wurtembourgeoises à<br />

Abensberg » n’est pas terminée !), vont<br />

s’ajouter d’autres travaux tout aussi<br />

contemporains par Gros, Swebach,<br />

Venuti, Bacler d’Albe, Meynier etc.<br />

Puis, alors que l’Empire a disparu,<br />

des témoins de l’époque comme<br />

Vernet ou Adam (d’ailleurs 1809 est<br />

sa première campagne et il réalise<br />

à Vienne à l’époque des portraits<br />

sur commande) vont y trouver<br />

inspiration.<br />

Enfin, alors que 1814, puis 1815<br />

sont passés, l’Autriche revisite sa<br />

« défaite » de 1809 qui apparaît<br />

désormais comme un premier pas<br />

vers une revanche. Ainsi le coup<br />

d’arrêt d’Aspern-Essling inspire des<br />

peintres comme Krafft ou von Hess.<br />

On l’aura compris à la lecture de<br />

ces premières lignes, la matière est<br />

riche, très riche, voire trop riche !<br />

Cela fait déjà longtemps que nous<br />

envisagions d’analyser les peintures<br />

consacrées à 1809 : l’attaque du pont<br />

de Landshut, la prise de Ratisbonne,<br />

le bivouac d’Ebersberg nous ont<br />

toujours fasciné par la quantité de<br />

détails visibles, particulièrement sur le<br />

plan de l’uniformologie, mais lorsque<br />

nous avons commencé ce travail<br />

nous avons été surpris de découvrir<br />

à quel point d’autres œuvres moins<br />

connues révélaient aussi une foule<br />

d’informations et, surtout, se reliaient<br />

si bien à des témoignages d’époque.<br />

Il nous a donc fallu trancher alors<br />

que notre projet initial supposait<br />

de couvrir aussi le Tyrol, l’Italie, la<br />

Pologne, nous nous sommes limités<br />

à la vallée du Danube qui est à<br />

la fois la partie la plus connue de<br />

la campagne mais aussi celle qui<br />

a inspiré le plus grand nombre<br />

d’œuvres qui se trouvent être aussi<br />

être les plus facilement accessibles.<br />

L’autre décision a été de nous limiter<br />

autant que possible à des œuvres<br />

strictement contemporaines ou<br />

réalisées par des peintres qui avaient<br />

été contemporains de l’Empire. Enfin,<br />

il nous a fallu diviser le travail en<br />

deux temps. C’est cette première<br />

partie que vous avez en main<br />

aujourd’hui.<br />

La division s’est imposée naturellement<br />

selon la répartition habituelle<br />

de la chronologie de 1809. De<br />

l’ouverture de la campagne avec<br />

Abensberg le 20 avril 1809 à la prise<br />

de Vienne le 11 mai 1809. La seconde<br />

partie ira du lancer des ponts sur le<br />

Danube le 19 mai 1809 à Wagram le<br />

6 juillet 1809.<br />

Ce premier volet est déjà très<br />

riche, peut être le plus riche des<br />

deux : 7 peintures strictement<br />

contemporaines qui à part celle de<br />

Bacler d’Albe ont toutes figurées<br />

au Salon de 1810. Cette dernière<br />

peinture, moins évocatrice que<br />

les autres, ne figure pas au final<br />

dans la sélection qui vous est<br />

offerte dans ces pages, mais fera<br />

l’objet d’un article séparé dans un<br />

numéro de « Soldats Napoléoniens ».<br />

Réalisées immédiatement après la<br />

campagne, elles sont en quelque<br />

sorte les « actualités » de l’époque.<br />

Certains des officiers présents ont<br />

accepté de poser (on sait cela à<br />

propos des officiers bavarois pour<br />

Abensberg), des pièces d’uniformes<br />

et d’équipement ont été sans doute<br />

prêtées etc.<br />

Fidèle aux habitudes que nous<br />

avons développées dans des<br />

précédentes analyses de tableau,<br />

nous avons autant que possible<br />

rapproché ces œuvres de témoignages<br />

qui évoquent les mêmes épisodes.<br />

Comme toujours, ceux-ci varient<br />

en qualité, mais souvent les erreurs<br />

patentes que ceux-ci peuvent parfois<br />

transmettre ne sont que l’élaboration<br />

de la légende napoléonienne alors en<br />

marche.<br />

En plus des peintures que nous<br />

allons étudier, il nous a semblé<br />

utile de montrer aussi dans cette<br />

introduction certaines des très belles<br />

gravures publiées à l’époque par<br />

Rugendas et qui sont elles aussi de<br />

très beaux et très exacts témoignages<br />

d’époque. Ces gravures publiées en<br />

Allemagne font évidemment la part<br />

belle aux troupes alliées allemandes<br />

et sont en ce sens très intéressantes.

H<br />

7<br />

Abensberg le 20 avril 1809,<br />

par Jean-Baptiste Debret<br />

Yves Martin<br />

C’est l’Autriche qui prend<br />

l’initiative en envahissant<br />

la Bavière le 10 avril 1809.<br />

L’Empereur estimait, lui, que<br />

l’offensive autrichienne n’aurait pas<br />

lieu avant le 20. L’archiduc Charles<br />

l’a surpris et il frappe alors que la<br />

concentration française n’est pas<br />

encore achevée. Surtout, Napoléon<br />

n’est pas encore présent sur le théâtre<br />

d’opérations.<br />

C’est le Maréchal Berthier qui va<br />

assurer le commandement, plutôt<br />

mal que bien. Alors que l’Archiduc<br />

Jean refoule l’armée du Vice-Roi<br />

Eugène en Italie et que l’Archiduc<br />

Ferdinand pénètre dans le Grand-<br />

Duché de Varsovie, la situation n’est<br />

guère plus brillante en Bavière.<br />

L’incompréhension de Berthier face<br />

aux ordres de l’Empereur a pour<br />

conséquence l’isolement de Davout<br />

à qui il a ordonné de se concentrer<br />

sur Ratisbonne. Celui-ci y risque<br />

l’encerclement alors que les corps<br />

de l’archiduc Louis, de Kienmayer<br />

et de Hiller débouchent plus au sud<br />

en direction d’Abensberg. L’armée<br />

française et ses alliés sont séparés en<br />

deux masses, l’une avec Davout au<br />

Nord autour de Ratisbonne, le reste<br />

dispersé en direction d’Augsbourg.<br />

C’est le 17 avril que l’Empereur<br />

prend, enfin, le commandement<br />

de l’armée. Il va s’atteler de suite<br />

à redresser une situation bien<br />

compromise. Le plan de Napoléon<br />

est simple. Davout va fixer les corps<br />

autrichiens en face de lui (de fait<br />

l’archiduc Charles) pendant que<br />

Masséna et Oudinot débouchant<br />

au sud vont déborder l’aile gauche<br />

autrichienne.<br />

Dans ce schéma, la position centrale<br />

d’Abensberg prend toute son<br />

importance car il s’agit de fixer et<br />

de rejeter en direction de Vienne le<br />

corps de l’archiduc Louis qui est à la<br />

jonction entre la faible aile gauche<br />

autrichienne et le gros de cette armée<br />

concentrée autour de Davout. Ce<br />

dernier fait mouvement en direction<br />

d’Abensberg. Il bat les Autrichiens à<br />

Teugen le 19 avril.<br />

C’est le début de cette étonnante<br />

phase de cinq jours où l’Empereur va<br />

accumuler victoire sur victoire. Ces<br />

« cinq jours de gloire » constituent la<br />

toute première phase de la campagne<br />

de 1809 à laquelle est consacré<br />

ce premier volume d’analyse des<br />

peintures d’époque qui illustrent la<br />

campagne d’Autriche en 1809.<br />

Abensberg ouvre avec éclat cette<br />

chevauchée et offre de plus la<br />

particularité, tout comme Eckmühl<br />

peu après, d’avoir mis en avant,<br />

en toute première ligne, les alliés<br />

allemands de Napoléon.<br />

La cause profonde de la guerre,<br />

c’est l’influence hégémonique de<br />

la France sur les terres allemandes.<br />

L’Autriche n’a eut et n’aura de cesse<br />

tout au long de la guerre d’essayer<br />

de soulever « l’Allemagne » contre la<br />

France.<br />

Au premier rang de ces alliés<br />

allemands, il y a la Bavière. Cette<br />

alliance peut être surprenante, pour<br />

nous qui connaissons ce que vont<br />

être la guerre de 1870 et les conflits<br />

du 20 e siècle où l’ennemi sera le<br />

« Prussien », mais plus généralement<br />

« l’Allemand ». Mais en ce début du<br />

19 e siècle, les allemands de Rhénanie<br />

et du sud de l’Allemagne voient plus<br />

l’ennemi du côté de la Prusse ou de<br />

l’Autriche.<br />

Le Roi de Bavière, Maximilien-<br />

Joseph a été dans sa jeunesse,<br />

le colonel du régiment Royal<br />

Deux-Ponts. C’est un monarque<br />

francophone et francophile. Il doit<br />

à Napoléon son élévation du statut<br />

de simple électeur, à celui de Roi de<br />

Bavière. La victoire de 1805, puis les<br />

campagnes tout aussi victorieuses<br />

de 1806 et 1807 où il a fidèlement<br />

soutenu son allié français lui ont valu<br />

la reconnaissance de Napoléon.<br />

Il a réorganisé en profondeur<br />

son armée depuis 1800. L’époque<br />

des guerres révolutionnaires où le<br />

soldat bavarois faisait preuve de<br />

courage mais aussi de dénuement<br />

total est révolu. Le Roi a abandonné<br />

l’uniforme « à la Rumford »<br />

d’influence anglo-saxonne (le comte<br />

de Rumford, grand organisateur<br />

de l’armée bavaroise était en fait<br />

un émigré loyaliste américain) où<br />

y dominait la couleur blanche et<br />

lui a fait prendre une tenue dont<br />

l’influence va durer jusqu’à la guerre<br />

de 1870.<br />

Alors qu’il est évident que la guerre<br />

va éclater et que la Bavière sera<br />

en première ligne et probablement<br />

envahie, le Roi dispose d’environ<br />

40 000 hommes. Sa composition était<br />

la suivante :<br />

13 régiments d’infanterie de ligne<br />

(numéroté de 1 à 11, 13 et 14 – le<br />

12 e ayant été dissous pour mutinerie<br />

en 1806). Chaque régiment est<br />

composé de deux bataillons de cinq<br />

compagnies.<br />

7 bataillons d’infanterie légère ou<br />

chasseurs.<br />

Chaque bataillon représente environ<br />

700 à 800 hommes. Deux compagnies

8 - Les troupes Françaises de Ligne et étrangères dans l’expédition de Capri<br />

■ Napoléon I er harangue les troupes bavaroises et<br />

wurtembergeoises à Abensberg, 20 avril 1809 par<br />

Jean-Baptiste Debret (1768-1848) - © RMN (Château de<br />

Versailles) / Daniel Arnaudet.

9 - Les troupes Françaises de Ligne et étrangères dans l’expédition de Capri

14 - Abensberg - 20 avril 1809<br />

1<br />

2<br />

superbe et célèbre toile représentant<br />

la première distribution de croix de<br />

la légion d’honneur en l’église des<br />

Invalides (1812).<br />

Ce « Napoléon harangue les troupes<br />

bavaroises et wurtembourgeoises à<br />

Abensberg » figure au salon de 1810<br />

et était destiné à un achat pour le<br />

Prince Royal de Bavière. Comme nous<br />

l’avons vu, ce salon est réellement<br />

l’événement qui célèbre la toute<br />

récente campagne de 1809 et compte<br />

tenu des délais, les réalisations<br />

qui y figurent ont un caractère de<br />

témoignage quasi-immédiat.<br />

C’est une œuvre imposante par sa<br />

taille : 3,68 m x 4,94 m. Debret a<br />

probablement travaillé d’après des<br />

portraits ou rencontré certains des<br />

personnages représentés. Par ailleurs,<br />

le niveau de détail est tel qu’il est<br />

aussi quasiment certain qu’il a du<br />

disposer de tenues et effets. Certes,<br />

Martinet publiait déjà à l’époque<br />

des planches qui concernent l’armée<br />

bavaroise, mais la précision de la<br />

peinture est telle qu’on imagine mal<br />

comment l’artiste aurait pu faire<br />

autrement que d’avoir sous ses yeux<br />

des pièces authentiques. On sait<br />

que ceci était une pratique courante<br />

– ainsi le Baron gros avait reçu<br />

des armes et tenues ayant survécu<br />

à l’expédition d’Egypte pour son<br />

tableau sur le Combat de Nazareth.<br />

Il s’agit d’une de ces scènes où<br />

l’Empereur est magnifié au travers<br />

d’une de ces anecdotes qui créent<br />

d’ores et déjà la légende.<br />

Commençons d’abord par le<br />

terrain et sa représentation. Il est<br />

probablement difficile de retrouver<br />

le lieu exact où cela s’est passé en<br />

ce matin du 20 avril... mais si nous<br />

nous basons sur la description assez<br />

précise d’Albrecht Adam, on peut<br />

estimer que Debret a essayé d’être<br />

fidèle.<br />

La scène est en effet en haut d’une<br />

colline, à la lisière d’une forêt :<br />

Napoléon et les officiers sont à son<br />

sommet. La présence d’un Chevauléger<br />

bavarois à l’arrière-plan à<br />

gauche permet de suite de ce rendre<br />

compte de la dénivellation avec au<br />

loin la plaine où se trouve une armée<br />

disposée en bataille. [1]<br />

Par contre, le temps quoique<br />

nuageux est évidemment plus beau<br />

qu’il ne le fut ce jour-là si on se fie<br />

à Albrecht Adam. Les lourds nuages<br />

gris, la brume qui recouvre le sol...<br />

tout cela a disparu pour laisser place<br />

à une vive luminosité qui est attisée<br />

par le cheval blanc de l’Empereur et<br />

son pendant chromatique, le colonel<br />

de Dragons bavarois, avec son<br />

uniforme blanc. [2]<br />

Passons-donc à l’Empereur. C’est<br />

un portrait sans surprise, fidèle à la<br />

légende et à l’iconographie officielle.<br />

Il est sur un cheval blanc – grâce à<br />

Albrecht Adam nous savons qu’il<br />

montait ce jour là l’Aly (Adam<br />

mentionne cela plus loin dans sa<br />

narration).<br />

Le cheval est richement harnaché,<br />

l’empereur possédait un « parc »<br />

de 108 selles (vers 1804) ; les selles<br />

classiques « à la française », coûtaient<br />

820 francs et les modèles richement<br />

brodés (il y en avait 3) coûtaient<br />

4 400, 8 500 et jusqu’à 16 400 francs<br />

pour la plus chère, on peut penser<br />

que c’est ce modèle qui est représenté<br />

sur le tableau. [3]<br />

Ce qui contraste avec la mise assez<br />

simple de l’Empereur, conforme au<br />

texte d’Adam. Pour autant, la pose<br />

« en Majesté » de l’Empereur ne<br />

correspond guère à la mise plutôt<br />

relâchée mentionnée par le tout<br />

jeune peintre. Napoléon vient de finir<br />

son discours, le Prince Royal termine<br />

à son tour de traduire les paroles<br />

de l’Empereur et les officiers alliés<br />

l’acclament. Le large geste du bras<br />

droit avec la main ouverte est signe<br />

à la fois de la fin de son discours<br />

mais aussi de ses intentions amicales<br />

envers ses alliés. La redingote qu’il<br />

porte est d’un gris tirant sur le brun<br />

– cette « couleur de poussière » dont<br />

parle Adam.<br />

Il arbore et la légion d’honneur<br />

et l’ordre de la couronne de fer.<br />

On peut aussi remarquer le léger<br />

liseré écarlate qui apparaît et qui<br />

correspond à la continuité du grand<br />

cordon. [4]

15 - Abensberg - 20 avril 1809<br />

3

16 - Abensberg - 20 avril 1809<br />

4 6<br />

Derrière l’Empereur, à cheval, un<br />

maréchal qui par son faciès semble<br />

être Berthier, ombre fidèle de son<br />

maître. [7]<br />

Il porte ici l’habit de grand<br />

uniforme à cheval, mais ses parements<br />

de manche, ne correspondent pas<br />

au règlement, ils sont ici ouverts sur<br />

l’extérieur de la manche. L’habit<br />

ferme grâce à seulement deux<br />

boutons, il devrait en avoir 3 disposés<br />

en travers sur la partie haute du<br />

parement. Là aussi la tenue du<br />

Prince de Neuchâtel n’appelle guère<br />

de commentaires. Il est probable<br />

que ce jour-là il n’avait peut-être<br />

pas une tenue aussi brillante, mais<br />

comme Adam indique bien que la<br />

tenue de Napoléon contraste par sa<br />

simplicité avec celle de sa suite, c’est<br />

tout à fait possible. Berthier a lui<br />

aussi et la légion d’honneur et l’ordre<br />

de la couronne de fer, ainsi que la<br />

plaque de grand croix de la légion<br />

d’honneur.<br />

5<br />

On aperçoit sous la redingote et<br />

sous un des revers, la Grand croix<br />

de la légion d’honneur. Le ceinturon<br />

est inhabituel, il a l’air coloré<br />

(légèrement bleuté) et de plus brodé,<br />

nous savons qu’habituellement<br />

il était en simple buffle blanc,<br />

alors qu’il semble là peut-être en<br />

velours. [4]<br />

La dragonne de l’épée est aussi<br />

peu commune, modèle plat à gros<br />

bouillons, modèle des officiers<br />

supérieurs. [4]<br />

L’Empereur porte son habit d’officier<br />

de grenadier, curieusement apparaît<br />

une doublure ou un passepoil écarlate<br />

au col de l’habit. [4]<br />

Détail relativement unique, la<br />

ganse du chapeau est fixée par<br />

l’intermédiaire d’un bouton plat<br />

d’uniforme. Habituellement il est<br />

recouvert de soie noire. [5]<br />

On aperçoit au sommet de la botte<br />

une espèce de bordure ou de renfort ?<br />

Qui apparaît d’une nuance différente<br />

de la couleur de fond. [6]<br />

Enfin, à peine visible, on devine<br />

la tête de Roustan, Mameluck de<br />

l’Empereur et aussi le harnachement<br />

à l’orientale de son cheval blanc. On<br />

devine à peine sa tenue qui semble<br />

être un fermelet vert et or sur un<br />

yaleck pourpre galonné d’or. [8]<br />

Derrière on entrevoit le reste de<br />

la suite impériale : des cavaliers,<br />

peut-être coiffés de bonnets à poil<br />

avec plumets rouges et cordons et<br />

raquettes écarlate pendant sur la<br />

gauche : il s’agit des carabiniers qui<br />

effectuaient alors le service auprès de<br />

l’Empereur en l’absence de la Garde.<br />

On entrevoit enfin quelques plumets<br />

verts… [9]<br />

Voilà pour les Français figurant<br />

sur cette œuvre – tous les autres<br />

personnages, les plus visibles sont<br />

tous des alliés allemands. Si le titre<br />

est « Napoléon harangue les troupes<br />

bavaroises et wurtembergeoises… », la<br />

mention des wurtembergeois n’est là<br />

que pour rappeler leur participation<br />

effective et efficace au combat<br />

d’Abensberg, pas leur présence dans<br />

le tableau !<br />

Il n’y a là, conformément à ce qui<br />

se passa ce matin là que des officiers<br />

bavarois... et pour être même plus

17 - Abensberg - 20 avril 1809<br />

7 8<br />

9<br />

précis pratiquement uniquement des<br />

officiers supérieurs avec comme seule<br />

exception visible le chevau-léger<br />

figurant à l’arrière plan en bas à<br />

gauche.<br />

Commençons par le plus important<br />

de tous : le Prince hériter, ou Prince<br />

Royal Louis (Kronprinz Ludwig),<br />

le seul à être à cheval à droite de<br />

l’Empereur et en train de terminer de<br />

traduire les paroles de Napoléon. [10]<br />

Le Prince Louis porte l’uniforme de<br />

Lieutenant-général (équivalent du<br />

général de division).<br />

Depuis le 24 avril 1800, l’armée<br />

bavaroise a repris comme couleur<br />

de fond d’habit pour l’infanterie<br />

et les officiers supérieurs le bleu<br />

barbeau – c’est-à-dire un bleu clair<br />

assez vif, avec une pointe de vert.<br />

Ce bleu peut cependant varier en<br />

nuance. Ainsi l’habit du Prince Louis<br />

semble légèrement plus sombre que<br />

celui des deux autres Lieutenant-<br />

Généraux présents. Est-ce un effet<br />

de peinture ou une réelle nuance,<br />

difficile de conclure. Les revers,<br />

collets, parements et retroussis sont<br />

eux en drap de nuance rouge décrite<br />

comme étant « ponceau » c’est à<br />

dire un rouge soutenu, tirant très<br />

légèrement vers le lie de vin et moins<br />

vif que l’écarlate qui est le rouge<br />

habituel utilisé dans les uniformes<br />

français. Des riches broderies argent<br />

« en palmes » ornent collet, revers<br />

et parements. Les boutons sont aussi<br />

argent. Le prince porte l’écharpe de<br />

commandement des officiers qui est<br />

argent et bleu ciel rappelant le blanc

20 - Abensberg - 20 avril 1809<br />

La deuxième plaque portée est<br />

celle de grand-croix de l’ordre de<br />

Saint-Michel. Ordre dont le Roi est<br />

chef et dont le but est de secourir les<br />

militaires pauvres et dans le besoin.<br />

17<br />

À Gauche de l’Empereur, l’un<br />

à côté de l’autre, les deux autres<br />

divisionnaires du 7 e corps. On<br />

peut aisément supposer vu la<br />

différence d’âge que le premier à<br />

gauche est von Wrede et à sa droite,<br />

von Deroy. [13]<br />

Il n’est d’ailleurs pas évident,<br />

comme nous l’avons vu selon les<br />

témoignages que von Deroy ait<br />

été présent. Mais, allié fidèle de la<br />

France, celui-ci doit être représenté<br />

sur cette peinture. Tous deux portent<br />

le même uniforme que le prince<br />

Louis.<br />

On remarquera donc la nuance<br />

légèrement plus claire. Nous pouvons<br />

par ailleurs admirer les détails des<br />

deux imposants chapeaux d’officier<br />

général avec la cocarde bleue et<br />

blanche de Bavière. Von Wrede est<br />

chaussé de bottes demi-fortes, alors<br />

que von Deroy porte des bottes à tige<br />

simple. On remarquera aussi les très<br />

belles épées portées, en particulier<br />

celle de von Deroy dont la poignée<br />

est de nacre et d’or. [14]<br />

Tous deux sont décorés de la<br />

légion d’honneur et ont la plaque<br />

de grand croix de l’ordre militaire de<br />

Maximilien-Joseph (à centre bleu).<br />

Von Deroy a de plus l’écharpe de<br />

grand-croix du même ordre et ce<br />

qui semble être la plaque de l’ordre<br />

prussien de l’aigle rouge. [15] [16]<br />

À leur droite se tiennent deux<br />

officiers d’état-major. [17]<br />

Tout d’abord : un colonel officier<br />

d’ordonnance (flügel-adjudant) de<br />

Sa Majesté le Roi issu de l’infanterie.<br />

Il est reconnaissable à son habit<br />

bleu-barbeau avec collet, revers,<br />

parements et retroussis ponceau.<br />

Son grade de colonel est identifiable<br />

par les trois galons horizontaux au<br />

collet plus le large galon en pourtour<br />

du collet. La couleur jaune des<br />

galons et boutons signifie qu’il vient<br />

de l’infanterie (argent sinon pour<br />

la cavalerie). Il porte par ailleurs<br />

l’aiguillette et il a l’écharpe de<br />

grand-croix de l’ordre de Maximilien-<br />

Joseph. On peut d’ailleurs remarquer<br />

la croix suspendue en bas de<br />

l’écharpe. [17]<br />

À sa droite, un colonel officier<br />

d’état-major. Il porte une tenue<br />

identique à celle de son voisin de<br />

gauche sauf que le « simple » officier<br />

d’état-major se distingue par un<br />

collet, revers, parements, retroussis<br />

de drap violet passepoilé de ponceau.

23 - Abensberg - 20 avril 1809<br />

22

24 - Abensberg - 20 avril 1809<br />

23<br />

24<br />

nous permet d’admirer cependant le<br />

très distinctif uniforme des dragons<br />

bavarois, entièrement blanc distingué<br />

de ponceau ! Les formes imposantes<br />

de cet officier tranchent avec<br />

l’aspect habituellement athlétique<br />

des jeunes hommes de l’époque<br />

(cet officier n’a guère plus d’une<br />

trentaine d’années). Cela correspond<br />

cependant aux autres images que<br />

nous connaissons des dragons<br />

bavarois tels que représentés par<br />

Martinet ou la série contemporaine<br />

publiée à Augsbourg. Les dragons<br />

étaient véritablement la cavalerie<br />

« lourde » de la Bavière ! On notera<br />

enfin son très beau sabre à lame<br />

bleuie qui est représenté avec finesse<br />

et détail. [23]<br />

H<br />

Enfin, et ce sera notre dernier<br />

personnage un lieutenant d’artillerie.<br />

[24]<br />

Son grade est à peine visible<br />

car on distingue vaguement deux<br />

galons au collet rouge. L’habit<br />

de l’artillerie est bleu avec collet,<br />

retroussis, doublure et parements<br />

rouge, revers noirs passepoilés de<br />

rouge, culotte de drap bleue. Il porte<br />

lui aussi un très beau sabre à lame<br />

bleuie. Ce lieutenant est décoré à<br />

la fois de la légion d’honneur et de<br />

l’ordre de Maximilien-Joseph mais<br />

il est aussi... chevalier de Malte.<br />

Il porte en effet au col une croix<br />

de Malte en émail probablement<br />

ornée entre ses branches de lions<br />

bavarois. Perrot dans son ouvrage<br />

sur les ordres de chevalerie daté<br />

de 1820 signale en effet que « par<br />

abus » les chevaliers de Malte ont<br />

pris l’habitude de remplacer le port<br />

de la grande croix blanche de Malte<br />

sur leur manteau par une croix en<br />

émail qui se porte donc, souvent au<br />

cou.<br />

Les Bavarois vont donc, avec<br />

les Français s’élancer à l’attaque<br />

des Autrichiens, et si l’on en<br />

croit Chlapowski, sans grand<br />

enthousiasme. Les différents combats<br />

qui vont se dérouler en ce 20 avril<br />

vont prendre le nom de « bataille<br />

(ou combat) d’Abensberg » et se<br />

traduire par la quasi destruction<br />

comme nous l’avons vu des troupes<br />

de Thierry.

H<br />

La Prise de Landshut<br />

le 21 avril 1809, par Louis Hersent<br />

Yves Martin<br />

25<br />

L’ensemble des combats du<br />

20 avril, rassemblés sous le<br />

nom de « bataille d’Abensberg »<br />

ont eu pour effet de couper l’aile<br />

gauche autrichienne du gros des<br />

forces de l’Archiduc Charles. Les<br />

troupes de Hiller refluent en désordre<br />

vers Landshut.<br />

Pour Napoléon, il importe de les<br />

poursuivre, car il est, à ce moment<br />

persuadé que l’armée autrichienne,<br />

sous la conduite de l’Archiduc<br />

Charles va se porter au secours de<br />

Hiller et il compte donc le forcer à la<br />

bataille sur les rives de l’Isar.<br />

Davout, de plus en plus isolé au<br />

nord, sent au contraire qu’il fait<br />

face au gros de l’armée ennemie<br />

et, en effet, les autrichiens se sont<br />

portés en masse vers Eckhmühl<br />

et Ratisbonne. Ce sont autour des<br />

ces deux villes qu’auront lieu les<br />

combats des 22 et 23 avril. Pour<br />

l’heure, le gros des forces françaises<br />

se rue à la poursuite de Hiller. Le<br />

4 e corps de Masséna poursuit au<br />

sud-ouest de Landshut les autrichiens<br />

de Nordmann. Son avant-garde<br />

composée de la cavalerie de Marulaz<br />

et des fantassins de Claparède arrive<br />

en vue de Landshut. Claparède<br />

va malheureusement temporiser,<br />

attendant l’arrivée du gros des forces<br />

de Masséna. L’occasion est ratée, car<br />

les 5 e et 6 e corps autrichiens vont<br />

s’engager dans Landshut et continuer<br />

leur route vers Vienne, se repliant en<br />

désordre.<br />

L’Empereur va arriver à la<br />

mi-journée en vue de Landshut et<br />

juge de suite l’urgence de la situation<br />

s’il veut anéantir Hiller. Il ordonne<br />

à Bessières avec la cavalerie de<br />

Nansouty et de Jacquinot de culbuter<br />

l’ennemi et à Morand du corps<br />

provisoire de Lannes d’enlever la ville<br />

avec ce qu’il a à sa disposition.<br />

Morand a, en pointe le 17 e de ligne<br />

et le 13 e d’infanterie légère. La ville<br />

de Landshut est en partie construite<br />

sur l’Isar. Deux ponts conduisent<br />

d’une rive à l’autre, passant par<br />

une île sur laquelle est construite,<br />

en fait, l’entrée de la ville. Ces ponts<br />

et ces constructions, constituent<br />

d’excellentes positions pour les<br />

autrichiens qui les ont adroitement<br />

mises en défense. La fusillade est<br />

rude dès l’abord du premier pont<br />

et les hommes du 17 e de ligne<br />

hésitent à le franchir Impatient,<br />

Napoléon a sous sa main, l’homme<br />

qu’il faut. Le général Mouton,<br />

aide-de-camp de l’Empereur vient<br />

de revenir d’une reconnaissance.<br />

Les généraux aide-de-camp de<br />

l’Empereur, tout comme les officiers<br />

d’ordonnance sont aussi là pour<br />

cela : se substituer au souverain et<br />

mener, au premier rang de la troupe,<br />

une attaque. Napoléon envoie<br />

Mouton avec l’ordre de prendre les<br />

ponts et enlever Landshut. Celui-ci<br />

s’empare du premier pont, puis de<br />

l’île et enfin, malgré le feu mis par<br />

les autrichiens au second pont, il<br />

pénètre dans Landshut et capture la<br />

ville. Cet acte de bravoure marque<br />

les témoins présents sur la scène et<br />

aussi les contemporains. Nombreux<br />

sont les mémoires qui évoquent ce<br />

fait d’armes avec plus ou moins<br />

de précisions, et, probablement<br />

d’exactitude.<br />

Selon Marbot, l’Empereur n’aurait<br />

alors même pas relevé l’action de<br />

son aide-de-camp (ce n’est qu’après<br />

Essling qu’il aurait déclaré « Mon<br />

Mouton est un lion ! » et décerné le<br />

titre de Comte de Lobau). En tous les<br />

cas, Mouton fait partie des officiers<br />

qui vont se distinguer à de multiples<br />

reprises lors de cette campagne.<br />

Les premiers témoignages officiels<br />

de cette action sont au nombre de<br />

trois :<br />

Tout d’abord le rapport du Général<br />

Morand à Davout rédigé le jour<br />

même. Celui-ci insiste sur le rôle du<br />

3 e bataillon du 17 e de ligne et de<br />

deux bataillons du 13 e d’infanterie<br />

légère et ne mentionne pas le rôle<br />

joué par Mouton.<br />

« Le Général Morand au Duc<br />

d’Auerstaedt<br />

Au bivouac près de Landshut, le<br />

21 avril 1809 à minuit.<br />

Aujourd’hui, 21 avril, à la pointe du<br />

jour, j’ai reçu l’ordre de M. Le Maréchal<br />

duc de Montebello de continuer ma<br />

marche par Rottenburg sur la route de<br />

Landshut.<br />

En débouchant dans la plaine, à une<br />

lieue de cette ville, on aperçut sur les<br />

routes qui y aboutissent d’immenses<br />

convois de bagages et d’artillerie.<br />

SM L’Empereur et Roi les fit attaquer par<br />

sa cavalerie que deux bataillons du 13 e<br />

eurent ordre de suivre et de soutenir ;<br />

le reste de la division secondait ce<br />

mouvement.<br />

Les convois, le faubourg et les deux<br />

premiers ponts, qui sont établis sur des<br />

canaux de l’Isar, furent enlevés par la<br />

cavalerie et les deux bataillons du 13 e<br />

dont l’un était conduit par le Duc de<br />

Rovigo, et l’autre par le général Lacour.<br />

L’ennemi sorti en foule de la ville pour<br />

couvrir le grand pont de l’Isar arrêta<br />

ce mouvement. La division arrivait à<br />

la tête du faubourg. L’Empereur me<br />

donna l’ordre d’enlever la ville ; le<br />

3 e bataillon du 17 e se précipita sur le<br />

pont en flammes, il fut suivi du reste

Présentation - XXXX<br />

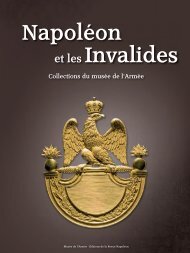

■ Prise d’assaut du pont et de la ville<br />

de Landshut par les grenadiers du<br />

17 e régiment de ligne, commandés par<br />

le général Mouton, le 21 avril 1809 par<br />

Louis Hersent (1777-1860) - © RMN (Château<br />

de Versailles) / Gérard Blot.

XXX - Présentation

36 - La Prise de Landshut - 21 avril 1809<br />

11<br />

position et le fait que la giberne<br />

soit rejetée sur la gauche dégage<br />

le côté droit des retroussis de<br />

droite et nous permet de distinguer<br />

l’ornement de retroussis : un cor de<br />

chasse rouge.<br />

qui reste encore en dotation compte<br />

tenu des stock existants. À gauche<br />

de ce groupe, un soldat portant une<br />

imposante capote grise s’effondre et<br />

devant lui un chasseur avec shako à<br />

cordon et raquette portant sa culotte<br />

par dessus ses guêtres.<br />

Voici maintenant le groupe le plus<br />

important [14] :<br />

6 hommes tiraillent par devant par<br />

dessus un mur. Ils sont supportés par<br />

un deuxième rang de quatre hommes<br />

à qui ils passent leurs armes pour<br />

être rechargées. Commençons par ce<br />

deuxième rang.<br />

Un chasseur en capote tout d’abord<br />

La capote est droite, ample et longue.<br />

Il porte ses épaulettes par dessus<br />

celle-ci (contrairement au précédent<br />

soldat en capote qui tombait<br />

blessé). Il a aussi son havresac. Il<br />

mord dans la cartouche afin de la<br />

déchirer – dernier détail, il porte sa<br />

culotte bleue par dessus ses guêtres.<br />

À sa droite un sergent (galon argent<br />

visible sur sa manche droite), avec<br />

un chevron de vétérance de 10 ans<br />

sur le bras gauche a lui sa capote<br />

grise roulée rapidement et fixée à son<br />

havresac. Il est en train de recharger<br />

une arme et on distingue à peine la<br />

baguette du fusil entre les doigts de<br />

sa main droite. Son shako a cordon et<br />

raquette.<br />

Juste à sa droite et légèrement<br />

devant, un chasseur tend son bras<br />

gauche pour récupérer l’arme d’un<br />

de ses camarades du premier rang. Il<br />

a dans sa main droite le fusil chargé<br />

qu’il va lui passer. À sa droite un<br />

chasseur cherche une cartouche dans<br />

sa giberne pour recharger soit l’arme<br />

qu’il tient avec sa main gauche<br />

soit celle qu’on est en train de lui<br />

passer. On note, au passage que cette<br />

homme a visiblement une couverture<br />

imperméable noire sur son shako.<br />

Passons au premier rang, de<br />

gauche à droite :<br />

- Un chasseur tire (on voit nettement<br />

l’explosion de l’amorce de la<br />

batterie du fusil). Il est en habit<br />

bleu et pantalon blanc. Cette vue<br />

de côté nous permet de bien voir le<br />

passepoil le long du retroussis. Il a<br />

sa capote grise roulée au dessus de<br />

son havresac.<br />

- À sa droite un carabinier.<br />

Son shako a une couverture<br />

imperméabilisée noire et un<br />

pompon rouge. Il a des épaulettes<br />

intégralement écarlates.<br />

- Puis un chasseur qui tend son arme<br />

à recharger. Sa capote ou une toile<br />

de tente est portée en travers de sa<br />

poitrine. Il a un pantalon blanc.<br />

- Un autre chasseur tire. Il semble ne<br />

pas avoir d’havresac<br />

- Le cinquième soldat, un chasseur<br />

offre d’intéressantes variantes :<br />

shako recouvert de sa couverture<br />

imperméable noire, mais surtout<br />

ce qui semble être une culotte<br />

moulante de couleur ocre. Il ne<br />

porte par ailleurs pas de gilet.<br />

- Le dernier tireur semble être<br />

plus conforme au « règlement »<br />

intégralement en bleu, culotte<br />

portée par dessus les guêtres. Sa<br />

Un groupe de quatre tireurs se<br />

trouve à l’extrême droite du tableau :<br />

3 chasseurs et un carabinier (en<br />

pantalon blanc). Le soldat le plus à<br />

droite est de nouveau avec un shako<br />

à couverture imperméabilisée. On voit<br />

aussi de nouveau les ornements de<br />

retroussis : cor de chasse écarlate [15].<br />

Au premier plan et dans une<br />

semi-pénombre, les blessés sont<br />

apportés vers un poste de secours<br />

« improvisé » [16]. Un sergent de<br />

chasseurs qui marche en s’aidant de<br />

son sabre briquet est soutenu par un<br />

de ses camarades.<br />

Au premier plan à droite, un jeune<br />

officier est soutenu par un chasseur<br />

et un voltigeur [17]. Son habit a<br />

été dégrafé et sa chemise ouverte.<br />

On voit nettement l’épaulette et la<br />

contre épaulette argent. Il porte une<br />

culotte de couleur ocre et des bottes à<br />

la hongroise. Au sol à sa droite, son<br />

sabre courbe à poignée argent. Qui<br />

est-il ? Selon Martinien deux officiers<br />

du 13 e d’infanterie légère sont touchés<br />

lors du combat de Landshut. L’un est<br />

tué : le sous-lieutenant Belard qui<br />

selon les mémoires de Béniton tombe<br />

à la sortie de Landshut et donc pas<br />

au niveau des ponts. Il ne peut donc<br />

s’agir ici que du lieutenant Bonneval.<br />

Derrière lui, un carabinier et un<br />

chasseur transportent un chasseur en<br />

capote blessé [18]. Celui-ci porte des<br />

guêtres hautes blanches inhabituelles<br />

pour l’infanterie légère.<br />

Derrière eux, un chirurgien en<br />

bicorne reconnaissable à son collet<br />

cramoisi s’affaire auprès des blessés.<br />

Dernier personnage à étudier, le<br />

chirurgien qui vole au secours du<br />

sous-lieutenant Bonneval. Celui-ci est<br />

en bicorne probablement recouvert<br />

d’un étui imperméabilisé noir dont<br />

on distingue à peine des attaches. Il<br />

porte ce qui semble être un habit-frac<br />

à collet et parements cramoisis,

37 - La Prise de Landshut - 21 avril 1809<br />

12<br />

13

40 - La Prise de Landshut - 21 avril 1809<br />

18<br />

lorsqu’elles ne sont pas revêtues sont<br />

portées soit roulées plus ou moins<br />

bien sur le havresac, soit en travers<br />

de la poitrine.<br />

broderies d’or au collet. Il a une cape<br />

portée en rotonde et un pantalon<br />

de cheval à boutonnage latéral qui<br />

semble de couleur bleue foncé. Il<br />

tient dans son bras droit une sacoche<br />

marron contenant ses instruments<br />

avec peut être des attaches de tissu<br />

blanc.<br />

Au final cette remarquable peinture<br />

nous permet de donner en résumé<br />

l’habillement du 13 e régiment<br />

d’infanterie légère au cours de la<br />

campagne de 1809 :<br />

Shako du type 1806 ou légèrement<br />

plus grand à plaque en losange<br />

de métal blanc avec pompons de<br />

forme sphérique : jaune chamois<br />

pour les voltigeurs, écarlate pour les<br />

carabiniers, vert pour les chasseurs.<br />

Port éventuel d’un cordon blanc sur<br />

le devant du shako avec à gauche<br />

un petit gland blanc et parfois à<br />

droite une seule raquette et gland<br />

blanc. Port éventuel de couverture<br />

imperméabilisée noire très serrée<br />

contre le shako laissant apparaître la<br />

visière et le pompon.<br />

Habit du modèle de l’infanterie<br />

légère, bleu foncé à revers en pointe<br />

passepoilés de blanc. Poches en long<br />

en accolades passepoilés de blanc.<br />

Parements carrés bleu passepoilés<br />

de blancs avec pattes de parements<br />

écarlates. Retroussis bleu passepoilés<br />

de blanc. Les ornements de retroussis<br />

sont des cors de chasse écarlate pour<br />

les chasseurs. On peut supposer, mais<br />

rien ne le montre dans la peinture,<br />

que les carabiniers avaient comme<br />

ornement de retroussis des grenades<br />

écarlates. Pour les voltigeurs on<br />

peut supposer des cors de chasse de<br />

couleur chamois, ou bien écarlate.<br />

Le gilet bleu foncé de l’infanterie<br />

légère semble être porté sauf dans un<br />

cas.<br />

Les chasseurs ont des épaulettes<br />

à frange intégralement vertes, y<br />

compris la tournante. Les carabiniers<br />

des épaulettes intégralement<br />

écarlates, y compris la tournante. Les<br />

voltigeurs ont des épaulettes vertes à<br />

tournante jaune.<br />

Certains des hommes sont équipés<br />

de capotes grises qui sont amples<br />

et assez longues. Elles semblent être<br />

de fourniture récente. Ces capotes<br />

En matière de petit équipement :<br />

baudriers de sabre et de giberne en<br />

buffle blanc. La giberne est en cuir<br />

noir sans aucun ornement. Le sabre<br />

briquet est du modèle de 1767 à<br />

poignée de laiton (et non le modèle<br />

an IX habituel). On ne constate<br />

aucune dragonne à ce briquet. Les<br />

baïonnettes sont portées dans des<br />

fourreaux de cuir marron.<br />

Le havresac est en peau de vache<br />

à courroies de buffle blanc. Les<br />

havresacs sont parfois bien remplis !<br />

Les hommes ont par ailleurs des<br />

bisacs, des miches de pain etc.<br />

C’est dans l’habillement des jambes<br />

que l’on constate la plus grande<br />

diversité.<br />

La culotte « réglementaire » de<br />

couleur bleu foncé est portée le plus<br />

souvent par dessus les guêtres.<br />

Les soldats portent par ailleurs des<br />

pantalons blancs assez amples et des<br />

pantalons brun-rougeâtres. Ces effets<br />

de campagne sont probablement<br />

revêtus au dessus de la culotte bleue<br />

afin de la protéger. Les guêtres<br />

semblent être celles de l’infanterie<br />

légère : gris-noire à découpe frontale<br />

en pointe. On observe cependant le<br />

port de guêtres blanches hautes du<br />

type de l’infanterie de ligne ! Enfin,<br />

un soldat semble porter une culotte<br />

ou pantalon de couleur crème. Ce<br />

même soldat ne porte pas le gilet et<br />

la culotte couvre donc jusqu’au revers<br />

de l’habit.<br />

Les officiers semblent porter l’habit<br />

long à revers en pointe, culotte<br />

chamois, bottes à la hongroise,<br />

épaulettes argent et sabre à poignée<br />

noire, monture argent.<br />

C’est grâce à cette peinture que<br />

nous pouvons avoir une vue aussi<br />

précise de l’habillement et de<br />

l’équipement de ce régiment en<br />

campagne mais aussi un reportage<br />

fidèle de ce qu’était le combat « en<br />

tirailleurs » de l’infanterie sous<br />

l’Empire.

41<br />

Ratisbonne le 23 avril 1809,<br />

par Pierre Gautherot<br />

Yves Martin<br />

Au soir du 21 avril, le général Hiller, défait, fuit en direction de Vienne. L’Empereur lance à ses trousses Bessières et<br />

sa cavalerie. Il se rend compte désormais qu’alors qu’il croyait affronter le gros de l’armée autrichienne, il n’a fait<br />

qu’étriller la (faible) aile gauche de celle-ci.<br />

Il comprend, un peu tard,<br />

que l’Archiduc Charles se<br />

trouve au Nord concentré<br />

autour d’Eckmühl avec le gros<br />

de son armée. Certes, sa ligne de<br />

communication vers Vienne est<br />

désormais coupée, mais il peut<br />

s’appuyer sur la ville de Ratisbonne<br />

qu’il a capturée le 21 avril faisant<br />

d’ailleurs prisonnier au passage le<br />

65 e de ligne français. Surtout, il peut<br />

désormais menacer le 3 e corps de<br />

Davout qui est isolé. Davout, qui ne<br />

s’est pas privé d’alerter Napoléon qui<br />

découvre ainsi qu’une fois encore<br />

un de ses plus brillants subordonnés<br />

avait raison…<br />

Il lui demande donc de tenir en se<br />

renforçant, lui confiant le 7 e corps<br />

de Lefebvre, et deux divisions, celles<br />

de Tharreau et Boudet en soutien.<br />

Lui-même lance vers le nord les<br />

divisions Vandamme, Saint-Sulpice,<br />

Gudin et Morand. Vers midi le<br />

22 avril, les combats s’entament<br />

autour d’Eckmühl. La manœuvre<br />

d’encerclement de l’Archiduc Charles<br />

échoue ; couronnée par de brillantes<br />

charges de cavalerie, l’avancée<br />

française est irrésistible.<br />

Au soir du 22 avril, l’armée<br />

autrichienne est battue et reflue vers<br />

Ratisbonne, porte de sortie pour elle<br />

vers la Bohème.<br />

Davout a pratiquement réédité, en<br />

ce 22 avril, son exploit d’Auerstaedt.<br />

La lourde bévue de Napoléon si<br />

elle n’a finalement pas porté à<br />

conséquence a retardé et empêché<br />

la totale destruction de l’adversaire.<br />

Eckmühl est en ce sens une terne<br />

victoire aux yeux de Napoléon.<br />

Si Auerstaedt a fait de Davout un<br />

duc, Eckmühl en fait un prince<br />

– reconnaissance impériale…<br />

Est-ce ce sentiment d’évidence<br />

mitigé qui explique la pauvreté de<br />

l’iconographie « officielle » française<br />

sur cette bataille ? Où bien est-ce<br />

la part (trop) importante jouée par<br />

les alliés allemands du 7 e corps ?<br />

Toujours est-il qu’Eckmühl n’a<br />

point tenté les peintres français,<br />

contrairement à un combat plus<br />

mineur comme Landshut ou, nous<br />

allons le voir, Ratisbonne.<br />

Ratisbonne : c’est une ancienne<br />

ville libre du Saint-Empire romain<br />

germanique. Elle a même accueilli<br />

le siège de la diète impériale de 1803<br />

à 1806. C’est depuis 1803 le siège<br />

de la principauté de Ratisbonne,<br />

détenu par Carl von Dalberg,<br />

ancien archevêque de Mayence.<br />

Mayence devenue française, on la<br />

lui a échangé pour Ratisbonne (ou<br />

Regensburg en allemand). La ville<br />

de par son passé était déjà opulente<br />

mais avait déjà subi les dommages<br />

de la guerre en 1805. Dalberg l’a<br />

embellie, modernisée. En ce 23 avril<br />

1809, le sort de la vieille ville libre<br />

allait basculer.<br />

À la mi-journée du 23 avril,<br />

la cavalerie autrichienne oppose<br />

une forte résistance aux français.<br />

De féroces combats de cavalerie<br />

se déroulent sous les murs de la<br />

ville. Aux créneaux des imposants<br />

remparts, les fantassins autrichiens<br />

font feu. La défense de la ville est<br />

primordiale pour l’archiduc Charles<br />

s’il veut sauver ce qui reste de son<br />

armée et passer en Bohème.<br />

La journée de Ratisbonne va être<br />

un des plus importants symboles de<br />

la campagne de 1809 en matière<br />

de peinture et d’iconographie. En<br />

effet, deux événements vont retenir<br />

l’attention des contemporains.<br />

Le premier est la blessure de<br />

l’Empereur, le second l’assaut donné<br />

à la ville par le Maréchal Lannes en<br />

personne.<br />

C’est vers midi ou un peu après,<br />

alors que les combats de cavalerie<br />

ont fait rage et que l’Empereur<br />

venait de déjeuner que celui-ci<br />

est blessé au pied par une balle<br />

morte. Tout au plus s’agit-il d’une<br />

contusion, sans autre gravité que de<br />

rendre la monte de cheval et tout<br />

déplacement pénible pour quelques<br />

jours. Mais voilà, l’événement revêt<br />

une importance toute particulière<br />

puisqu’il est arrivé à l’Empereur, chef<br />

charismatique de l’armée qui n’a<br />

quasiment jamais été blessé (qui se<br />

souvient alors du coup de baïonnette<br />

reçu à la cuisse lors du siège de<br />

Toulon ?). La panique risquant de<br />

s’emparer de l’armée alors que la<br />

rumeur de la blessure de l’Empereur<br />

se répand, celui-ci doit galoper<br />

devant le front de ses troupes afin de<br />

les rassurer.

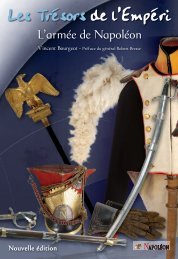

■ Napoléon I er , blessé au pied<br />

devant Ratisbonne, est soigné par<br />

le chirurgien Yvan, 23 avril 1809<br />

par Pierre Gautherot (1765/1769-1825) -<br />

© RMN (Château de Versailles) / Gérard<br />

Blot.

44 - Ratisbonne - 23 avril 1809<br />

1<br />

malgré cela lui fit une blessure fort<br />

douloureuse, en ce qu’elle était sur le<br />

nerf, qui était enflé par la chaleur de<br />

ses bottes, qu’il n’avait pas quittées<br />

depuis plusieurs jours.<br />

Bien entendu, l’épisode a été<br />

largement rapporté par les mémorialistes...<br />

qu’ils aient été présents ou non.<br />

Commençons par citer un des<br />

personnages les plus proches de<br />

l’Empereur ; Savary, Duc de Rovigo<br />

qui tient une place particulière<br />

dans cette campagne. Savary a la<br />

charge de la police et des espions.<br />

Il se tient quasiment constamment<br />

aux côtés de l’Empereur en 1809 et<br />

son témoignage est donc des plus<br />

importants :<br />

« L’empereur était impatient d’entrer<br />

dans Ratisbonne ; il se leva de dessus<br />

le manteau sur lequel il était étendu,<br />

pour ordonner l’attaque ; il était à pied<br />

à côté du maréchal Lannes – il appelait<br />

le prince de Neuchâtel, lorsqu’une balle<br />

tirée de la muraille de la ville vint lui<br />

frapper au gros orteil du pied gauche ;<br />

elle ne perça point sa botte, mais<br />

J’étais présent lorsque cela est<br />

arrivé. On appela de suite M. Yvan,<br />

son chirurgien, qui le pansa devant<br />

nous et tous les soldats qui étaient<br />

aussi présents. On leur disait bien<br />

de s’éloigner ; mais ils approchaient<br />

encore davantage. Cet accident<br />

passa de bouche en bouche ; tous les<br />

soldats accoururent depuis la première<br />

ligne jusqu’à la troisième. Il y eut un<br />

moment de trouble, qui n’était que<br />

la conséquence du dévouement des<br />

troupes à sa personne ; il fut obligé<br />

aussitôt qu’il fut pansé de monter à<br />

cheval pour se montrer aux troupes.<br />

Il souffrait assez pour être obligé d’y<br />

monter du côté hors montoir, étant<br />

soutenu par dessous les bras. Si la<br />

balle eut donné sur le coup de pied, au<br />

lieu de donner sur l’orteil, elle l’aurait<br />

infailliblement traversé ; l’heureuse<br />

étoile fit encore son devoir cette<br />

fois-ci. »<br />

Cadet de Gassicourt lui n’est pas<br />

présent, mais il donne une version<br />

légèrement différente avec des<br />

précisions dignes de son état médical<br />

comme pharmacien impérial :<br />

« L’affaire était presque terminée.<br />

Napoléon, hors de portée, s’était assis<br />

sur un tertre couvert de gazon, et il<br />

causait avec le grand maréchal Duroc,<br />

lorsqu’une balle amortie vint le frapper<br />

au-dessous de la malléole externe<br />

du pied droit, et lui faire une forte<br />

contusion. »<br />

« Ce ne peut être dit-il froidement,<br />

qu’un tyrolien qui m’ait ajusté de si<br />

loin. Ces gens sont très adroits ».<br />

M. Yvan était près de lui. Il le<br />

pansa. Mais l’Empereur était si<br />

impatient qu’il monta à cheval<br />

pendant que son pied était encore<br />

entre les mains de son chirurgien.<br />

Cet accident engagea plusieurs<br />

généraux à faire à Napoléon des<br />

remontrances sur la témérité avec<br />

laquelle il s’expose dans toutes les<br />

affaires : « que voulez-vous, mes amis,<br />

a-t-il répondu, il faut bien que je<br />

voie. »

45 - Ratisbonne - 23 avril 1809<br />

Enfin, il y a les autres proches de<br />

l’Empereur, Constant son valet :<br />

« À celle de Ratisbonne le 23 avril,<br />

l’empereur reçut au pied droit une<br />

balle morte qui lui fit une assez forte<br />

contusion. J’étais avec le service quand<br />

plusieurs grenadiers de la garde<br />

accoururent me dire que Sa Majesté<br />

était blessée. Je courus en toute hâte,<br />

et j’arrivais au moment où M. Yvan<br />

faisait le pansement . On coupa et laça<br />

la botte de l’empereur, qui remonta sur<br />

le champ à cheval : plusieurs généraux<br />

l’engageaient à prendre du repos, mais<br />

il répondit : « mes amis, ne faut-il pas<br />

que je voie tout ? » Rien ne pourrait<br />

exprimer l’enthousiasme des soldats,<br />

en apprenant que leur chef avait été<br />

blessé, mais que sa blessure n’offrait<br />

aucun danger. « L’empereur est exposé<br />

comme nous, dirent-ils ; ce n’est pas<br />

un poltron celui-là ! » »<br />

Mémoires de Constant<br />

Et quoique en faisant pas partie<br />

de la maison civile, le Baron Lejeune<br />

qui, en tant qu’aide de camp de<br />

Berthier ne devait pas être trop loin.<br />

« Sur ces entrefaites, l’Empereur, qui<br />

était à cheval prêt de la ville, reçut une<br />

balle au talon. Soit que la douleur ne<br />

fût point vive, ou qu’il eut la force de<br />

la dissimuler, il se borna à demander<br />

Yvan, son chirurgien, et ne nous permit<br />

pas à même de le conduire plus loin<br />

pour l’éloigner d’une place ou tombaient<br />

les balles. L’empereur s’assit sur un<br />

tambour, et Yvan pansa la blessure, qui<br />

était une simple contusion. L’empereur<br />

remonta de suite à cheval, et ce ne fut<br />

que quelques heures après que l’armée<br />

connut le danger que son chef venait de<br />

courir. Ces soldats accouraient de toute<br />

part autour de lui, et l’empereur pour<br />

les tranquilliser, parcourut les rangs au<br />

galop, et reçut, au milieu des plus vives<br />

acclamations, les touchantes expressions<br />

de leur dévouement. »<br />

Mémoires de Lejeune<br />

Enfin, la narration du Général<br />

Pelet reprend, bien entendu, cet<br />

épisode de manière très conforme à<br />

tous ces témoignages, s’en inspirant<br />

probablement.<br />

« Au milieu de ses triomphes et<br />

des plus brillants exploits de la vie<br />

de Napoléon, lorsque la victoire le<br />

couronnait de ses plus beaux lauriers<br />

une balle de carabine vint le frapper,<br />

comme pour nous avertir tous, de<br />

l’instabilité des choses humaines.<br />

Que de destinées cette balle pouvait<br />

bouleverser ! Napoléon s’était arrêté<br />

sur un plateau découvert, en face des<br />

maisons de Kirchhof ; il venait du<br />

déjeuner gaiement, il avait invité ceux<br />

qui l’environnaient. Se trouvant pour le<br />

moment seul avec le maréchal Lannes,<br />

il se sentit touché au pied droit. Aussitôt<br />

on l’entoure, la botte est enlevée, et on<br />

aperçoit une forte contusion de balle. Le<br />

bruit se répand rapidement et au loin,<br />

que l’empereur est blessé. Les soldats<br />

accourent de toutes parts ; le fantassin<br />

abandonne ses faisceaux, le cavalier son<br />

cheval ; en un instant 15 000 hommes<br />

entourent leur père, malgré le canon<br />

ennemi qui réunit ses boulets sur<br />

cet immense groupe. Le premier<br />

besoin de Napoléon est de répondre<br />

à tant d’amour, et d’aller tranquilliser<br />

l’inquiétude de l’armée. Il monte à<br />

cheval ; des roulements de tambours<br />

prolongés sur la ligne, rappellent le<br />

soldat dans les rangs. Il les parcourt, il<br />

reçoit partout les expressions de la plus<br />

vive joie, du plus ardent dévouement. »<br />

Si cet épisode n’a guère<br />

d’importance militaire, il est d’une<br />

grande symbolique comme on<br />

peut le lire dans les témoignages<br />

ci-dessus : la réaction passionnée du<br />

soldat, le partage du danger avec<br />

la troupe par L’Empereur etc. La<br />

blessure, ou plutôt « l’égratignure »<br />

reçue à Ratisbonne se devait<br />

d’être commémorée et fournir un<br />

splendide sujet pour un peintre.<br />

C’est Pierre-Claude Gautherot né<br />

en 1769 et élève de David qui<br />

réalise ce sujet et l’expose au salon<br />

de 1810. La scène correspond<br />

« globalement » aux témoignages<br />

et plus particulièrement à celui<br />

de Cadet de Gassicourt qui avoue<br />

d’ailleurs que ceci avait été reproduit<br />

en peinture ! De là à penser que<br />

Cadet de Gassicourt a vu l’œuvre au<br />

salon de 1810…<br />

La peinture est suffisamment<br />

détaillée pour que les portraits soient<br />

fidèles et que Gautherot ait put les<br />

peindre d’après nature.<br />

L’Empereur tout d’abord : il est<br />

revêtu de son habituel frac de<br />

colonel des chasseurs à cheval de<br />

la Garde [1]. On voit nettement<br />

le grand cordon, la croix et la<br />

plaque de la légion d’honneur. On<br />

notera évidemment les épaulettes<br />

à gros bouillons. On remarquera la<br />

fermeture de la culotte moulante<br />

au niveau des chevilles par trois<br />

boutons. Son chapeau est tenu par<br />

Roustam qui s’apprête à lui remettre<br />

dès qu’il sera en selle. Le chapeau est<br />

très simple la cocarde étant retenue<br />

par une ganse de soie noire. Le<br />

cheval de Napoléon a été identifié<br />

par Philippe Osché, grand spécialiste<br />

des montures de l’Empereur comme<br />

étant le Fayoum 1 . Son harnachement<br />

quoique très riche l’est nettement<br />

moins que celui que nous avons pu<br />

admirer sur la peinture consacré<br />

à Abensberg. Il est probable qu’il<br />

s’agit d’une selle « classique » ou du<br />

premier modèle brodé. Cela est aussi<br />

plus logique « en campagne ». On<br />

notera aussi que la botte à forte tige<br />

droite a été découpée. Elle est tenue<br />

par le Major de Chasseurs à Cheval<br />

de la Garde Impériale qui la tend<br />

au chirurgien Yvan. Cette découpe<br />

nous permet de voir que la botte<br />

était visiblement doublée avec une<br />

légère fourrure blanche (laine de<br />

mouton) afin d’en rendre le port plus<br />

confortable.<br />

Le chirurgien Yvan est le prochain<br />

personnage [2].<br />

Yvan, premier chirurgien de<br />

l’Empereur n’a pas laissé dans<br />

l’histoire médicale une notoriété<br />

aussi grande que celle d’un Larrey<br />

ou d’un Percy. C’est que l’homme,<br />

de l’avis unanime, fut plus courtisan<br />

que médecin.<br />

Il est né en 1765, un an avant<br />

Larrey, onze après Percy. Né à<br />

Toulon, il a la chance de rejoindre<br />

l’armée d’Italie sous les ordres du<br />

jeune général Bonaparte... et il<br />

est 6 ans après chirurgien en chef<br />

adjoint des Invalides ! En 1804, il est<br />

désormais attaché personnellement à

46 - Ratisbonne - 23 avril 1809<br />

2<br />

3<br />

la personne du nouveau souverain.<br />

Il sera dès lors, comme l’indique le<br />

Baron Fain dans ses mémoires, dans<br />

l’ombre permanente de l’Empereur.<br />

La troupe le compare, sans élégance,<br />

au domestique Roustan.<br />

Sa rapide promotion et surtout<br />

son évident manque d’envergure<br />

aux yeux de ses collègues font<br />

des envieux. Percy, en particulier<br />

ne tarit pas de reproches à son<br />

endroit.<br />

Comme on le sait, Yvan n’eut<br />

guère à œuvrer sauf en ce<br />

23 avril 1809... de fait, il inspecte les<br />

hôpitaux de campagne, rend compte<br />

à l’Empereur de ce qu’il voit et de<br />

l’état des blessés dont Napoléon se

47 - Ratisbonne - 23 avril 1809<br />

5<br />

4<br />

soucie. Il est aussi appelé en renfort<br />

en certains cas graves. C’est ainsi<br />

qu’il sera appelé au chevet de Lannes<br />

dans quelques semaines à venir, mais<br />

n’anticipons pas !<br />

Chirurgien personnel de l’Empereur,<br />

il relève de la maison civile, mais<br />

son uniforme doit aussi refléter sa<br />

fonction. La tenue qu’il porte est<br />

d’une grande logique... mais est<br />

exceptionnelle et... unique puisqu’il<br />

est le seul à détenir cette fonction.<br />

Il porte un habit très simple de<br />

drap bleu foncé orné d’une broderie<br />

à entrelacs or, semblable au modèle<br />

porté par d’autres membres de<br />

la maison civile. Il a collet et<br />

parements écarlates, distinctive des<br />

chirurgiens. Son habit est donc bien<br />

celui d’un chirurgien, mais différent<br />

de ce qui est porté dans l’armée,<br />

Garde ou Ligne ! Il porte des bottes<br />

à revers fauves assez classiques. On<br />

notera devant lui non seulement<br />

les bandages, mais aussi un bol en<br />

métal rempli d’eau de Cologne avec<br />

une éponge qui a servi aux soins [3].<br />

En effet, la simple contusion<br />

soufferte par Napoléon n’amenait<br />

pas d’autres soins à l’époque... au<br />

moins l’eau de Cologne assurait,<br />

bien involontairement un niveau<br />

d’antisepsie ! Remarquons aussi<br />

l’éperon droit très simple, en acier<br />

qui a été retiré à la botte droite.<br />

Légèrement derrière et à droite<br />

d’Yvan, un officier général tient le<br />

flacon d’eau de Cologne dans sa<br />

main droite [4]. L’homme est d’âge<br />

mur avec les cheveux peut être<br />

légèrement grisonnants. Dans sa<br />

main gauche son bicorne à plumetis<br />

blanc. Il s’agit donc d’un maréchal.<br />

Or, le seul présent sur les lieux lors<br />

de la blessure de l’Empereur et donc<br />

celui qui logiquement se devait de<br />

l’aider lors des soins est Lannes.<br />

Il n’a évidemment pas pu servir<br />

de modèle à Gautherot puisque<br />

décédé. La peinture rappelle donc<br />

aussi probablement l’amitié entre<br />

les deux hommes. On distingue<br />

peu les détails de son habit en<br />

dehors du grand cordon et de la<br />

croix de la légion d’honneur portée<br />

proche du collet.<br />

Autre Maréchal présent dans<br />

le tableau et qui se trouve lui<br />

aussi toujours dans l’ombre de<br />

l’Empereur : Berthier, Major-général<br />

de la Grande Armée [5]. Ce portrait<br />

de profil est assez inhabituel et, il<br />

faut le reconnaître, peu flatteur.<br />

Il tient son bicorne dans la main<br />

droite. On voit là aussi le grand<br />

cordon et proche du collet la légion<br />

d’honneur et une autre décoration<br />

en réduction. Berthier porte par<br />

ailleurs de fins gants de peau de<br />

couleur brun verdâtre. À côté de<br />

Berthier, à sa droite, on distingue<br />

nettement un de ses aides de camp<br />

revêtu du célèbre uniforme dessiné<br />

par le Baron Lejeune [6]. S’agit-il<br />

d’ailleurs du célèbre peintre ? C’est<br />

possible mais non certain. En tous<br />

les cas on voit nettement la pelisse<br />

noire brillamment galonnée d’or et<br />

à laquelle est accrochée une légion<br />

d’honneur, le dolman blanc à collet<br />