You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

200 ans après, trimestre par trimestre, toute l’histoire napoléonienne<br />

Revue trimestrielle - France et Communauté européenne : 18,00 € - Lux : 18,00 € - Can : 30,00 $ CAD - Poly/S : 2 200 XPF - Pologne : 18,00 € - Numéro 43, date de parution : 20 août 2010<br />

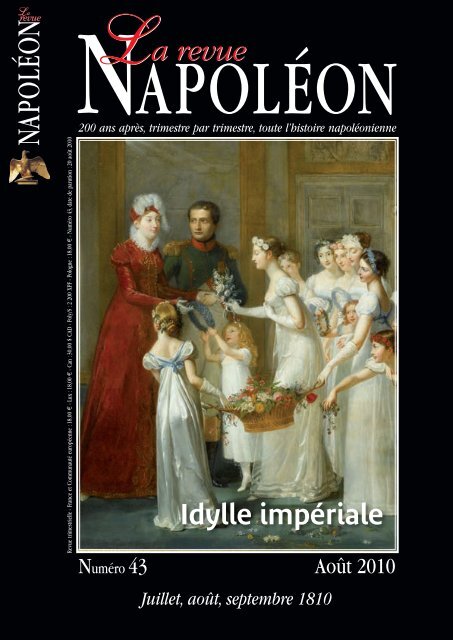

Idylle impériale<br />

Numéro 43 Août 2010<br />

Juillet, août, septembre 1810

SOMMAIRE<br />

N° 43<br />

Juillet, août, septembre 1810<br />

Juillet, août, septembre 2010<br />

LA REVUE NAPOLÉON<br />

PRÉSIDENT D’HONNEUR :<br />

Comte Charles-André Walewski<br />

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION :<br />

Pierre Burgaleta<br />

COMITÉ DE RÉDACTION :<br />

Michel Kerautret, André Palluel-Guillard<br />

ICONOGRAPHIE :<br />

Éric Pautrel<br />

ABONNEMENT FRANCE :<br />

Éditions de la Revue Napoléon - BP 104<br />

74941 Annecy-le-Vieux Cedex<br />

Contact : Rosa Garcia-Johnston<br />

Tél. +33 (0) 4 50 32 63 58<br />

SERVICE DES VENTES :<br />

Vive la presse<br />

Contact : Amandine Fest-Castello - +33 (0)9 61 47 78 48<br />

Numéro de téléphone réservé aux diffuseurs<br />

et aux dépositaires de presse.<br />

DISTRIBUTION EN FRANCE ET EXPORT :<br />

M. L. P.<br />

DISTRIBUTION EN BELGIQUE :<br />

Tondeur Diffusion<br />

9, avenue Van Kalken – B 1070 – Bruxelles<br />

Tél. +/322/555 02 20 - Fax +/322/555 02 29<br />

DISTRIBUTION EN ITALIE :<br />

Tuttostoria, Ermanno Albertelli editore<br />

Via G.S. Sonnino, 34 – 43 100 Parma – Italie<br />

DÉPÔT LÉGAL :<br />

3 e trimestre 2010<br />

COMMISSION PARITAIRE :<br />

N° 0502 K 79 571<br />

I.S.S.N. :<br />

1622 – 4 248<br />

IMPRESSION :<br />

Imprimerie de Champagne<br />

Rue de l'Étoile de Langres<br />

Z.I. Les Franchises - 52200 Langres<br />

LA REVUE NAPOLÉON EST PUBLIÉE PAR :<br />

Éditions de la Revue Napoléon<br />

14, rue du Pré Paillard - Parc des Glaisins<br />

74940 Annecy-le-Vieux<br />

Tél. +33 (0) 4 50 32 63 58<br />

Fax +33 (0) 4 50 02 38 35<br />

www.editions–napoleon. com<br />

contact@editions-napoleon.com<br />

FONDATEUR :<br />

Guy Lecomte<br />

DIRECTION :<br />

Pierre Burgaleta<br />

Tél. : +33 (0) 4 50 32 63 58<br />

■ Le contexte historique ................................................................... p. 3<br />

Michel Kerautret<br />

■ La guerre russo-turque : Les opérations de l’été 1810 .. p. 4<br />

Pierre Juhel<br />

■ Flammes et feux, le drame des incendies ........................... p. 17<br />

Chantal Lheureux-Prévot<br />

■ 1 er Juillet 1810 : tragédie à l'ambassade d'Autriche ...... p. 23<br />

Pierre Burgaleta<br />

■ Le petit Louis, lapin de Hollande .......................................... p. 28<br />

Ronald Pawly<br />

■ La mort de la reine Louise de Prusse<br />

(19 juillet 1810) .............................................................................. p. 41<br />

Michel Kerautret<br />

■ La visite Impériale à Anvers en 1810 ................................... p. 46<br />

Ronald Pawly<br />

■ Fastes monarchiques à l’heure d’une idylle :<br />

de la rencontre à la lune de miel<br />

sous les ors de Compiègne......................................................... p. 51<br />

Hélène Meyer<br />

■ La troisième invasion du Portugal ........................................ p. 57<br />

Frédéric Bey<br />

■ Le sort des prisonniers français .............................................. p. 66<br />

Vincent Rolin<br />

■ La vie quotidienne d’une bourgeoise sous l’Empire :<br />

madame Moitte (1747-1807) .................................................. p. 72<br />

Claudette Joannis<br />

■ La correspondance de Napoléon ............................................ p. 75<br />

Sélection Michel Kerautret<br />

■ Le journal des modes ................................................................... p. 77<br />

Claudette Joannis<br />

Couverture : Arrivée de Marie-Louise à Compiègne le 28 mars 1810, recevant les compliments<br />

et les fleurs d'un groupe de jeunes filles dans la Galerie du Chartrain à Compiègne.<br />

Huile sur toile de Pauline Auzou (1775-1835), 1810. Collection Châteaux de Versailles et de Trianon,<br />

Versailles, © RMN / Gérard Blot.<br />

1

Tableau chronologique<br />

Tableau chronologique des principaux<br />

événements durant le 3 e trimestre 1810<br />

(Du 1 er juillet au 30 septembre 1810)<br />

1 er juillet Incendie de l'hôtel Schwartzenberg.<br />

3 juillet Louis abdique le trône de Hollande et se réfugie en Autriche.<br />

Décret de Saint Cloud officialisant le régime des licences.<br />

9 juillet Réunion de la Hollande à l'Empire.<br />

10 juillet Masséna fait capituler Ciudad Rodrigo.<br />

13 juillet Échec définitif de la négociation franco-russe sur la Pologne.<br />

18 juillet La douane française s'installe à Dantzig.<br />

19 juillet Mort de la reine Louise de Prusse.<br />

24 juillet Au Portugal, début du siège d'Almeida.<br />

25 juillet Décret complétant celui du 3 juillet.<br />

5 août Décret de Trianon aggravant la taxation des denrées coloniales.<br />

7 août En Italie, Lucien s'embarque pour les États-Unis.<br />

10 août Ordre de réunir à Paris les archives de tous les pays réunis à la France.<br />

15 août Inauguration de la colonne Vendôme.<br />

16 août Dalberg introduit les réformes napoléoniennes à Francfort.<br />

18 août Ordre d'occuper toutes les côtes allemandes pour combattre la contrebande.<br />

21 août Bernadotte est élu prince héritier de Suède.<br />

28 août Masséna fait capituler Almeida.<br />

3 septembre Échec d'une attaque russe devant Roustchouk.<br />

4 septembre Fesch refuse le siège archi-épiscopal de Paris.<br />

5 septembre Victoire de Macdonald à Cervera en Espagne.<br />

7 septembre Victoire russe décisive à Batynia.<br />

15 septembre Talleyrand écrit à Alexandre pour lui demander un million.<br />

17 septembre Échec d'un débarquement de Murat en Sicile.<br />

24 septembre Ouverture des Cortès extraordinaires à Cadix.<br />

27 septembre Combat de Bussaco entre Masséna et Wellington.<br />

2

Contexte historique<br />

Michel KERAUTRET<br />

À<br />

l’échelle de l’histoire<br />

napoléonienne, l’été 1810<br />

n’a pas laissé de grands<br />

souvenirs. L’empereur ne livre pas de<br />

bataille, nul événement fondateur n’est<br />

à commémorer dans l’ordre intérieur, si<br />

ce n’est peut-être, le 15 août, l’érection<br />

de la colonne Vendôme. Mais les choses<br />

vont leur train, les ressorts continuent de<br />

jouer, des tensions s’accumulent, l’avenir<br />

se met en place.<br />

La guerre se poursuit plus que<br />

jamais avec l’Angleterre, sur le terrain<br />

militaire comme dans le domaine<br />

économique. En Espagne et au Portugal,<br />

Napoléon attendait beaucoup de<br />

Masséna, chargé de refouler Wellington<br />

jusqu’à ses vaisseaux. Après des débuts<br />

prometteurs, la campagne du prince<br />

d’Essling marque cependant le pas dès<br />

la fi n de septembre : lors du combat<br />

frontal et meurtrier de Bussaco, victoire<br />

chèrement acquise, on ne retrouve pas le<br />

génie de l’ex-enfant chéri de la victoire.<br />

Les querelles entre les généraux français<br />

n’en prospèrent que mieux, d’autant plus<br />

que l’éloignement interdit à Napoléon<br />

et à Berthier, demeurés à Paris, d’avoir<br />

vraiment prise sur la conduite de<br />

la guerre. Rien n’est donc réglé, et<br />

l’insurrection commence à s’organiser<br />

politiquement dans Cadix qui résiste<br />

toujours.<br />

La guerre économique ne fait pas<br />

non plus relâche, mais elle ne cesse<br />

d’évoluer. Après l’instauration d’un<br />

système de licences, peu cohérent avec<br />

la ligne générale du blocus continental,<br />

voici le décret de Trianon du 5 août, qui<br />

institue un tarif sur les importations de<br />

produits coloniaux anglais, applicable<br />

à toute l’Europe. À défaut de prohiber,<br />

on peut tirer des rentrées fiscales de<br />

l’appétit des populations pour le sucre et<br />

le café, ainsi que Napoléon le fait valoir<br />

à ses alliés. Les questions douanières<br />

continuent cependant de compliquer la<br />

vie quotidienne de nombreux habitants<br />

du grand Empire.<br />

Elles détériorent aussi le climat au<br />

sein de la famille impériale. Depuis des<br />

mois, elles ont contribué à envenimer<br />

les relations entre l’empereur et son<br />

frère Louis, roi de Hollande. La tension<br />

n’avait cessé de monter jusqu’à ce<br />

qu’au début de juillet, Louis se résolve<br />

à abdiquer et à s’enfuir en territoire<br />

autrichien. Fâcheux exemple ! Un<br />

mois plus tard, c’est un autre frère de<br />

l’empereur qui s’efforce d’échapper à son<br />

tour à son emprise : Lucien veut quitter<br />

l’Italie pour les États-Unis. Napoléon ne<br />

paraît pas ébranlé néanmoins par ces<br />

soubresauts familiaux : dès le 9 juillet,<br />

il a annexé la Hollande à l’Empire, et il<br />

ne prend pas de gants, en septembre,<br />

pour reprendre à Jérôme une partie<br />

des territoires formant son royaume de<br />

Westphalie, en vue de mieux contrôler<br />

la côte de l’Allemagne du nord. Quant<br />

à Murat, qui se sent délaissé depuis<br />

que le mariage autrichien a fait de<br />

sa rivale Marie-Caroline une parente<br />

de Napoléon, il s’irrite de n’être pas<br />

soutenu dans sa dernière tentative<br />

pour s’emparer de la Sicile. Partout, la<br />

famille récrimine. On peut s’étonner<br />

qu’à la lumière de ces premiers déboires,<br />

l’empereur laisse désigner son (quasi)<br />

beau-frère Bernadotte comme prince<br />

héritier de Suède, et qu’il espère même<br />

y trouver un avantage – tout en se<br />

défendant d’avoir pesé en rien sur<br />

l’élection.<br />

En dehors de la péninsule ibérique,<br />

le continent reste pacifique. Mais<br />

la puissance intacte de la Russie<br />

demeure un recours, et beaucoup y<br />

songent, d’autant plus qu’il existe des<br />

sujets de contentieux entre Paris et<br />

Saint-Pétersbourg, que ce soit la question<br />

de Pologne ou l’application du blocus<br />

– Alexandre n’ayant guère apprécié<br />

que Napoléon transgresse son propre<br />

système pour son seul profit, au moyen<br />

des licences. Pour l’heure, le tsar se<br />

contente de marquer des points sur<br />

le front turc et d’organiser son réseau<br />

d’espionnage à Paris. Talleyrand lui offre<br />

justement ses services pour un million.<br />

Tout cela ne prendra sens qu’à la<br />

lumière des événements ultérieurs.<br />

Sur le moment, ce sont sans doute les<br />

faits divers qui auront le plus frappé les<br />

contemporains. À commencer par le<br />

bal tragique de l’ambassade d’Autriche,<br />

le 1 er juillet, qui voit périr plusieurs<br />

dames de haut parage et démontre la<br />

nécessité de réformer l’organisation<br />

des pompiers de Paris. Quelques jours<br />

plus tard, non loin de Berlin, c’est la<br />

reine Louise de Prusse qui disparaît<br />

soudain, au terme d’une brève maladie.<br />

Napoléon perd sa meilleure ennemie,<br />

mais elle sera plus grande encore morte<br />

que vivante, et le jour viendra où le<br />

ressentiment prussien lui imputera cette<br />

mort prématurée pour mieux demander<br />

vengeance.<br />

■<br />

3

La guerre russo-turque :<br />

Les opérations<br />

de l’été 1810<br />

Pierre JUHEL<br />

Une nouvelle guerre entre la Russie et la Porte avait débuté<br />

en 1806. Mais à l’époque de Tilsit, par l’entremise de Napoléon,<br />

un armistice avait été signé en les deux puissances. Fin 1808,<br />

les armées russes, alors engagées contre l’autre « ennemi<br />

héréditaire », la Suède, avaient conquis l’ensemble<br />

de la Finlande 1 . Le Tsar, ayant ici atteint ses objectifs<br />

et ayant là assuré ses arrières par les accords passés à Erfurt<br />

avec Napoléon 2 , pouvait de nouveau tourner ses regards<br />

vers le Danube. L’armistice fut donc dénoncé en mars 1809.<br />

La campagne qui s’ensuivit, difficile, s’acheva finalement<br />

pour les Russes par un échec. Il leur avait fallu lever le siège<br />

de Silistrie et s’en retourner sur leurs bases en pratiquant,<br />

déjà, la politique de la terre brûlée.<br />

Ville et rade de Varna.<br />

Extrait de F. KANITZ, La Bulgarie danubienne et le Balkan. Étude de voyages (1860-1880),<br />

Paris, 1882, p. 461. Avec l’aimable autorisation de la Bibliothèque patrimoniale de l’École<br />

militaire.<br />

4

L'ouverture de la<br />

Campagne de 1810<br />

Le plan d’opération russe<br />

A<br />

lexandre I er ne se le tint<br />

pas pour dit. Le précédent<br />

commandant en chef,<br />

Bagration, fut destitué et remplacé par<br />

le comte Nikolaï Kamenski, alors tout<br />

auréolé de gloire car il avait été l’artisan<br />

majeur des succès obtenus l’année<br />

précédente dans le Nord (il avait été à<br />

l’origine du plan d’invasion de la Suède).<br />

Des renforts de troupes aguerries furent<br />

dirigés vers Hirşova, tête de pont russe<br />

sur le Danube.<br />

Étonnement quand on se rappelle<br />

que les Turcs étaient à l’origine un<br />

peuple nomade, l’armée ottomane de<br />

l’époque avait, pour différentes raisons<br />

que nous exposerons ci-dessous, une<br />

stratégie entièrement fondée non sur<br />

la guerre de mouvement mais sur<br />

celle de positions. Les forces du Sultan<br />

s’appuyaient ainsi, sur le Danube, sur<br />

diverses places fortes où l’on espérait<br />

que les Russes viendraient, comme<br />

l’année passée, se casser les dents. Pour<br />

ceux-ci, la stratégie était donc dictée par<br />

celle de l’adversaire : il faudrait aller le<br />

débusquer et lui enlever une à une toutes<br />

ses forteresses. Le plan d’opérations<br />

des Russes était ainsi conçu : le gros<br />

de l’armée, environ 25 000 hommes,<br />

sous la férule du commandant en<br />

chef, devait se porter sur Silistrie ; un<br />

deuxième corps de 15 000 hommes,<br />

commandé par le frère aîné du général<br />

en chef, Serge Kaminski, si dirigereait<br />

sur Bazardjik (en bulgare, Dobritch),<br />

emporter la place et marcher ensuite<br />

sur Varna ; enfi n un corps auxiliaire<br />

(général Zass – orthographié Sass par<br />

VON VALENTINI), devait, se détachant<br />

du gros, passer le Danube de la rive<br />

gauche à la droite à Tourtoukaï (ou<br />

Turtukaïa), c’est-à-dire entre Silistrie<br />

et Roustchouk (aujourd’hui la bulgare<br />

Ruse, francisée en Rousse), au confluent<br />

de l’Argeş de façon à aller attaquer cette<br />

place de Roustchouk par la rive droite du<br />

fleuve. La principale difficulté qu’avaient<br />

toujours connue les armées russes sur ce<br />

théâtre d’opérations avait été celle des<br />

approvisionnements : aussi pourvu-t-on<br />

l’armée de Kamenski de quarante jours<br />

de vivres pendant que, en parallèle, une<br />

véritable pensée logistique visait à doter<br />

Nikolaï Kamenski, commandant en chef de forces russes lors de la Campagne de 1810 sur<br />

le Danube.<br />

L’officier prussien G. W. VON VALENTINI en avait dressé le portrait suivant : « Jeune général,<br />

il avait marqué dans la guerre de 1806 et 1807 et l’année suivante, lorsqu’il commandait en<br />

chef en Finlande, il en avait fait la conquête avec autant de bonheur que d’audace. Étant à<br />

la fleur de l’âge, et à la tête d’une grande armée, on croyait voir en lui le digne antagoniste<br />

de Napoléon. […] Mais il lui manquait plusieurs qualités essentielles pour remplir [le rôle]<br />

auquel il était appelé. N’étant pas à temps opportun hardi à entreprendre, ne sachant pas<br />

céder à l’occasion dans les négociations, mais surtout manquant de persévérance à vaincre<br />

des difficultés, il se montra peu propre à terminer une guerre, plus fastidieuse il est vrai que<br />

tout autre, mais dans laquelle le succès est infaillible pourvu qu’on ne se fatigue de battre et<br />

de tenir la campagne. » (VON VALENTINI, pp. 92-93).<br />

© Musée de l’Ermitage.<br />

chaque place conquise des ressources les<br />

plus conséquentes, tant en provisions de<br />

bouche qu’en munitions de toutes sortes.<br />

La position de la Porte<br />

Qu’elle était la situation des Turcs ?<br />

La Sublime Porte avait été terriblement<br />

affaiblie par les révolutions de palais<br />

de 1807 et de 1808. La déposition du<br />

sultan réformateur Sélim III le 31 mai<br />

1807 avait arrêté la modernisation de<br />

l’armée ottomane 3 ; le règne de celui-là<br />

même qui l’avait déposé, Moustapha IV,<br />

affaiblit l’État lui-même : l’abolition de<br />

toutes les réformes n’empêcha<br />

point les révoltes. Aux quatre coins de<br />

l’empire des pachas (gouverneurs) se<br />

rendaient indépendants et ce fut ainsi<br />

le Pacha de Roustchouk, Moustapha-<br />

Baïraktar, qui provoqua sa chute<br />

en marchant sur Constantinople<br />

(juillet 1808). Cette faiblesse du<br />

pouvoir central explique que, en cette<br />

année 1810, le commandant en chef<br />

5

8<br />

La guerre russo-turque : Les opérations de l’été 1810

En haut et en bas : Famille bulgare des<br />

environs de Varna et types humains<br />

(grecs et turcs) de Roumélie.<br />

Extrait de l’ouvrage de X. R. DE HELL,<br />

Voyage en Turquie et en Perse exécuté<br />

pendant les années 1846, 1847 et 1848,<br />

illustrations de J. LAURENS, Paris, 1859,<br />

respectivement pl. XIII et VIII.<br />

Avec l’aimable autorisation de la<br />

Bibliothèque patrimoniale de l’École<br />

militaire.<br />

Le général Voïnov (vers 1770-1832).<br />

Il amena à Nikolaï Kamenski un<br />

dernier renfort de 5 000 hommes que le<br />

commandant en chef russe avait jugé<br />

indispensable pour attaquer les Ottomans<br />

dans leurs positions de Battin.<br />

Lithographie de Pesotsky d’après un<br />

tableau de Klyoukvin. Circa 1840.<br />

Extrait d’A. C. KORCH [KOPX],<br />

Mikhail Kutuzov [en russe, rés. en<br />

anglais], s. l. [Musée d’histoire d’État de<br />

l’Ordre de Lénine], 1989, p. 34. D.R.<br />

8 000 hommes « dont la plus grande<br />

partie se trouvait morte et blessée<br />

dans le fossé et sur le rempart » (Id.,<br />

p. 104). Nikolaï Kamenski n’avait pas su<br />

arrêter à temps une affaire mal engagée.<br />

Quant au chef du génie russe, il s’attira<br />

des sarcasmes amers d’un général<br />

russe qui fini par lui lâcher : « Vous ne<br />

craignez pas la poudre [c’était en effet<br />

un officier courageux], mais vous ne<br />

l’avez pas inventée (sic !) » (Id., p. 100).<br />

Si Bosniak-Aga avait alors tenté une<br />

sortie, l’armée russe, fort affaiblie, aurait<br />

couru les plus grands dangers. Mais le<br />

pacha pensait plus à préserver ses forces,<br />

garantes de son autonomie, qu’à défaire<br />

l’ennemi. Car, dans un tel affrontement,<br />

il risquait de laisser sur le carreau une<br />

partie de ses troupes... Ainsi en allait-il<br />

de la Porte et de ses « défenseurs ». Sur<br />

le Danube, deux mois de sanglants<br />

combats n’avaient pas permis aux Russes<br />

d’atteindre leurs objectifs principaux.<br />

Vers la bataille décisive<br />

C’est du côté de Choumla, où le<br />

général en chef russe avait laissé son<br />

frère avec un corps de couverture, que<br />

vinrent, peu de temps après l’échec<br />

du grand assaut sur Routschouk, de<br />

bonnes nouvelles pour la cause du<br />

Tsar. À la vue du départ du gros de<br />

l’armée russe, le Grand-Vizir, jouant de<br />

sa large supériorité numérique, était<br />

sorti du grand retranché pour attaquer<br />

Serge Kaminski avec 30 000 hommes.<br />

Mais celui-ci l’avait repoussé avec<br />

force pertes le 22 juillet/3 août. Les<br />

38 drapeaux pris à cette occasion furent<br />

envoyés à Routschouk où ils arrivèrent<br />

le 26 juillet/7 août, fort à propos pour<br />

relever le moral ébranlé d’une armée<br />

qui avait subi un échec cuisant quelques<br />

jours plus tôt. La victoire de Kamenski<br />

l’aîné était d’autant plus importante<br />

qu’elle écartait le danger de voir l’armée<br />

de siège prise en tenaille par le sud-est<br />

alors qu’au même moment paraissait une<br />

autre menace, celle-ci surgit de l’ouest :<br />

Kushanz Ali, celui-là même qui avait tenu<br />

en échec Bagration dans la campagne<br />

précédente, réunissait sous sa bannière<br />

(ou plutôt, en l’espèce, sous sa queue de<br />

cheval, l’emblème du commandement<br />

suprême chez les Turcs), les contingents<br />

de différents pachas des environs du<br />

Danube ainsi qu’un renfort hors de<br />

pair envoyé par le fameux Pacha de<br />

Ioaninna, Ali. Celui-ci avait dépêché<br />

son fi ls Muktar, Pacha de Macédoine,<br />

vers Routschouk avec un puissant corps<br />

essentiellement composé de guerriers<br />

albanais. Ce groupement réuni par<br />

un séraskier (Commandant en chef)<br />

expérimenté formait donc une menace<br />

majeure pour les Russes, d’autant que<br />

les Albanais formaient « de toutes les<br />

troupes turques la plus disciplinée,<br />

la plus obéissante, la plus apte à la<br />

guerre. » (Id., p. 112).<br />

Pour aller reconnaître cet adversaire<br />

redoutable, Nikolaï Kamenski envoya<br />

le célèbre Koulniev, brave parmi<br />

les braves dans l’armée russe et qui<br />

devait trouver la mort en 1812 contre<br />

les Français. Fidèles à leur méthode,<br />

les Turcs avaient établi à quelques<br />

kilomètres en amont de Routschouk, au<br />

village de Battin, un camp retranché.<br />

Ils y attendaient le corps de Muktar,<br />

dont l’arrivée était annoncée pour le<br />

6/19 août. Koulniev eut l’intelligence,<br />

peu de temps après l’échec du grand<br />

assaut de Routschouk du 3, de ne pas<br />

9

La guerre russo-turque : Les opérations de l’été 1810<br />

et qui était aussi le plus vaste. Les<br />

premières attaques russes connurent<br />

des succès variés. Du côté du Danube,<br />

avec l’appui de navires qui eurent bon<br />

compte de la flottille turque, tous les<br />

retranchements ottomans, dont le camp<br />

de Kushanz Ali, tombèrent. Ils furent<br />

emportés par la colonne formée des<br />

troupes de Kamenski l’ainé, décidément<br />

irrésistible dans cette campagne. Mais<br />

ce fut au prix de lourdes pertes, ce dont<br />

ses soldats tirèrent vengeance en passant<br />

la majorité de la garnison du camp de<br />

Kushanz Ali au fi l de l’épée. Si deux<br />

derniers camps, dont celui de Muktar,<br />

repoussèrent les attaques, les Russes les<br />

tenaient à présent directement sous leur<br />

feu. Nikolaï Kamenski décida un assaut<br />

général des positions où se dressaient<br />

encore les emblèmes mahométans. Sa<br />

décision fut accueillie par quelques<br />

murmures des généraux qui craignaient<br />

de donner tête baissée sur dans troupes<br />

animées de la rage du désespoir et qui<br />

n’étaient jamais plus difficiles à vaincre<br />

que dans leurs fortifications improvisées.<br />

Koulniev, qui avait été un peu trop vif,<br />

fut même mis aux arrêts !<br />

Ce moment fut vraiment l’instant<br />

critique de la bataille. Car alors un<br />

ouragan de cavalerie sortit du camp de<br />

Muktar ! Ayant peur de se retrouver pris<br />

comme dans une nasse, le fils d’Ali avait<br />

décidé de s’ouvrir la voie en traversant<br />

les lignes russes avec toute sa cavalerie.<br />

Celle-ci fut suivie par l’infanterie<br />

albanaise qui, au pas de course, chercha<br />

elle aussi son salut dans une course<br />

éperdue. Mais si la cavalerie, passant<br />

à travers les carrés russes, essuyant<br />

le feu de l’infanterie et la mitraille de<br />

l’artillerie, subit de lourdes pertes,<br />

l’infanterie albanaise ne put échapper<br />

aux sabres des Hussards d’Alexandrinsk<br />

et aux coups de Pallaschen (les lattes<br />

russes) des Dragons de Livonie. Quant<br />

à ceux qui étaient restés dans le camp,<br />

ils furent presque tous massacrés.<br />

Quelques survivants furent attelés à un<br />

canon pour amener la pièce au général<br />

en chef des troupes du Tsar, dans une<br />

mise en scène digne des triomphes<br />

de la Rome antique ! Au soir, seul un<br />

camp turc résistait encore, celui qui<br />

était le plus au centre de leur dispositif.<br />

Totalement coupé, ses troupes mourant<br />

de soif, son commandant, le bras droit<br />

de Kushanz Ali (car ce dernier avait été<br />

tué – vraisemblablement dans l’assaut de<br />

Serge Kamenski évoqué ci-dessus), se<br />

rendit à la discrétion de l’ennemi.<br />

Victoire écrasante, Battin ne fut<br />

néanmoins pas l’Enstcheidungsschlacht,<br />

la « bataille décisive » qui devait décider<br />

du sort de la guerre. En effet si à<br />

Routschouk, Bosniak-Aga, totalement<br />

isolé, se vit contraint de négocier une<br />

capitulation, celle-ci, de fait, ressembla<br />

plutôt à un armistice. Différentes<br />

circonstances avaient fait que cette<br />

négociation avait tourné à l’avantage de<br />

l’opiniâtre pacha. D’une part, le général<br />

en chef russe avait pris connaissance<br />

d’évènements internationaux peu<br />

Fantassins albanais, l’élite de l’infanterie<br />

ottomane de l’époque.<br />

Le guerrier représenté de dos porte un<br />

costume traditionnel dont certains éléments<br />

remontent à la plus haute Antiquité -<br />

cf. R. ZOJZI, "Traces archaïques dans les<br />

costumes traditionnels du peuple albanais",<br />

Iliria, V, (1976), pp. 225-232. Planche en<br />

encart entre les pages 106 et 107 du<br />

volume V de l’ouvrage d’A. L. CASTELLAN.<br />

Avec l’aimable autorisation de la<br />

Bibliothèque patrimoniale de l’École<br />

militaire.<br />

Vue de Choumla.<br />

Extrait de l’ouvrage de F. KANITZ,<br />

o. c., p. 377. « Sjoumla a […] une situation<br />

favorable à la défense. C’est une ville<br />

considérable de 30 mille habitants,<br />

entourée par un promontoire du Balcan,<br />

en forme de fer à cheval, dont les<br />

pentes escarpées couvertes d’épaisses<br />

broussailles d’épines, forment une position<br />

des plus avantageuses pour le soldat<br />

turc bien armé, qui aime à tenir tête à son<br />

ennemi derrière des couverts naturels ou<br />

des retranchements. Toute la place longue<br />

d’un demi mille sur un quart de mille de<br />

large, est entourée d’un fossé et d’une<br />

espèce de rempart ou large muraille de<br />

briques que flanquent de petites tours<br />

massives ou corps de garde pour cinq<br />

ou six fusiliers. Tel est le noyau du camp<br />

retranché que la crête des montagnes<br />

environnantes a tracé naturellement à<br />

l’entour. Sa grande étendue, les vallées<br />

qui le traversent, les pentes roides dont<br />

nous avons parlé, rendent un blocus aussi<br />

difficile qu’une attaque dans les règles.<br />

Parfaitement à l’abri d’un bombardement,<br />

la ville offre tout l’espace nécessaire pour<br />

les magasins d’une armée, et elle embrasse<br />

même des vignobles et des jardins. Un<br />

ruisseau, qui y serpente en plusieurs<br />

bras, offre au camp une des choses<br />

les plus nécessaires pour les Turcs. »<br />

(VON VALENTINI, p. 49).<br />

12

Flammes et feux,<br />

le drame des<br />

incendies<br />

Chantal LHEUREUX-PRÉVOT<br />

Fondation Napoléon<br />

L’incendie.<br />

Gravure colorisée de Philibert-Louis<br />

Debucourt (1755-1832), Collection Musée<br />

Carnavalet, Paris, © Roger Viollet.<br />

17

Flammes et feux, le drame des incendies<br />

« Un incendie terrible s'est manifesté, le 21 germinal dernier,<br />

à Valneux, près de Sémur : de 28 maisons qui composaient ce<br />

malheureux village, quatre seulement ont été épargnées par<br />

les flammes. L'imprudence est encore la cause<br />

de cet accident qui ruine un si grand nombre de familles ».<br />

Cet événement qui jetait vingt-cinq familles dans le désarroi<br />

était malheureusement banal au Premier Empire<br />

et n'était traité que par quelques lignes dans l'almanach<br />

annuel de Troyes, région du sinistre. 1<br />

L<br />

es incendies étaient presque<br />

exclusivement d'origine<br />

accidentelle, sauf bien sûr<br />

lorsque les temps étaient aux troubles<br />

sociaux ou aux guerres, mais ces<br />

derniers relèvent d'une nomenclature<br />

que nous n'examinerons pas dans<br />

cet article. Un feu mal éteint, qu'il<br />

soit pour le chauffage de l'habitat ou<br />

pour la cuisson des aliments, pouvait<br />

déclencher un cataclysme à l'échelle<br />

d'un hameau ou d'un village. Un exemple<br />

parmi tant d'autres, à Cayeux sur Mer<br />

dans la Somme, en août 1811 : comme<br />

à l'accoutumée une femme préparait<br />

la pâtée de sa vache dans la grande<br />

marmite. Puis elle jeta les cendres encore<br />

chaudes sur un fumier trop sec. Le temps<br />

était venteux. Les flammes gagnèrent<br />

rapidement le toit et se propagèrent en<br />

moins de deux heures, aux 22 maisons<br />

du village, malgré l'emploi d'une pompe<br />

à eau pour tenter d'éteindre l'incendie et<br />

de préserver quelques fermes. 2<br />

Les jours et les semaines qui suivaient<br />

de tels incendies étaient dramatiques.<br />

Nous conservons le témoignage d'un<br />

envoyé de la préfecture de l'Oise<br />

quelques jours après qu'un violent<br />

incendie ait ravagé un village entier.<br />

Chargé de distribuer de l'argent de la<br />

part du département comme premier<br />

secours, le citoyen Cambry ne pouvait<br />

que constater : « Nul incendie n'offrit<br />

une destruction plus entière; au milieu<br />

d'une forêt d'arbres noirs ou de couleur<br />

rousse, on n'apercevait plus que<br />

quelques cheminées, quelques pignons<br />

à moitié renversés : l'église même était<br />

détruite. Les habitants sans vêtements<br />

et sans souliers, réunis, agglomérés sur<br />

un tertre, cherchaient en s'approchant<br />

une chaleur qui leur manquait. Point<br />

d'abri contre les injures du temps, point<br />

d'espérance pour l'avenir ; ils voyaient<br />

leurs jardins entièrement brûlés, toutes<br />

leurs jouissances d'habitudes perdues ;<br />

leurs bestiaux erraient épars dans la<br />

campagne : on n'apercevait que des<br />

femmes échevelées suivies de leurs<br />

enfants tout nus ; les chiens hurlaient<br />

près de l'emplacement où fut jadis la<br />

porte de leur maître : jamais tableau<br />

n'offrit un spectacle plus vrai du<br />

malheur et du désespoir ». 3<br />

Les incendies en milieu urbain étaient<br />

tout aussi tragiques car s'ils touchaient<br />

moins de constructions, les immeubles<br />

abritaient plusieurs familles. En l'An V, le<br />

29 pluviôse [17 février 1797], le feu prit<br />

dans une maison de la rue Saint-Honoré<br />

à Paris. Des grenadiers en casernement<br />

dans la capitale se précipitèrent pour<br />

sauver des familles entières « Ces<br />

guerriers accoutumés à des feux<br />

plus meurtriers, où il ne s'agit que de<br />

détruire pour se défendre, ont appliqué<br />

leur courage à braver un feu plus<br />

affreux, plus imposant peut-être, et à<br />

sauver les victimes qu'il allait dévorer.<br />

[…] Des femmes au désespoir sont à<br />

tous les étages de la maison ; il n'est<br />

pour elles d'autre issue que des fenêtres<br />

élevées ; c'est dans ce moment que les<br />

grenadiers parviennent dans les étages<br />

embrasés. Il ne s'agit pas de conserver<br />

des meubles, des effets précieux :<br />

ils sont dévoués aux flammes ;<br />

abandonnons-les. Mais sauvez les<br />

enfants ! Sauvez les femmes ! Sauvez<br />

les vieillards ! » Les témoins virent<br />

accourir un homme âgé. Il s'agissait d'un<br />

lieutenant en retraite, Charles Lauron<br />

qui venait sauver sa fille aînée qui tenait<br />

dans cet immeuble un atelier de lingerie.<br />

Cinq ouvrières étaient avec elle. Laissons<br />

encore la parole aux témoins : « Muni de<br />

cordes, il court à l'appartement occupé<br />

par sa fille. Il arrive à la chambre où<br />

sa fille attendait la mort avec deux<br />

personnes de son sexe. Au moment<br />

où l'incendie éclata, il y en avait trois<br />

de plus : c'étaient une nièce et deux<br />

jeunes filles. Aux premiers cris, elles<br />

veulent descendre par l'escalier, on ne<br />

les a plus revues ». Les deux ouvrières<br />

furent descendues grâce aux cordes et<br />

sauvées. C'est au tour de M elle Lauron :<br />

« Elle consent à grande peine à ce que<br />

son père l'attache à son tour pour<br />

la descendre par la fenêtre. Mais<br />

les cordes, attaquées par le feu, se<br />

rompent au milieu de cette périlleuse<br />

descente et la malheureuse jeune fille<br />

se fait, en tombant, des blessures dont<br />

elle se ressentit pendant le reste de sa<br />

vie ». La fin fut tragique pour le brave<br />

grenadier. « Quant à l'infortuné Lauron,<br />

entouré par les flammes, il n'eut d'autre<br />

ressource que de se précipiter dans le<br />

vide, et se tua raide dans sa chute ! » 4<br />

La propagation rapide des feux était<br />

facilitée par les matériaux utilisés<br />

pour les constructions « populaires ».<br />

Dans bien des régions le bois ou le pisé<br />

servaient à bâtir les murs et le chaume<br />

tapissait les toits. Les planchers et les<br />

toitures étaient entièrement en bois et<br />

s'effondraient lorsque le feu était trop<br />

violent. Le préfet des Hautes-Alpes<br />

soulignait l'emploi négatif de tels<br />

matériaux dans un rapport au ministre<br />

de l'Intérieur pour expliquer son<br />

impuissance à réduire les sinistres :<br />

« J'ai sur les incendies, des relevés<br />

véritablement effrayants : on compte<br />

des villages qui ont brûlé six fois,<br />

dans le courant du siècle qui vient de<br />

s'écouler. Les couvertures en chaume<br />

dans les campagnes, les bois résineux<br />

qui servent à la construction et<br />

beaucoup de négligence de la part des<br />

paysans occasionnent des désastres qui<br />

se renouvellent sans cesse. » 5<br />

Les constructions en pierre étaient<br />

plus fréquentes dans les plaines et dans<br />

les régions à l'agriculture suffisamment<br />

riche pour permettre aux laboureurs<br />

ou aux paysans aisés d'investir dans<br />

une maison au coût élevé. Le préfet de<br />

Moselle notait le changement positif<br />

opéré dans son département depuis une<br />

dizaine d'années : « Les maisons sont<br />

en maçonnerie, et presque partout la<br />

tuile y remplace le chaume. L'intérieur<br />

de leurs maisons est meublé avec plus<br />

de goût et de propreté » 6 . Certes les<br />

propriétaires pouvaient choisir entre<br />

les ardoises (mais que le vent enlevait<br />

facilement), les tuiles (au coût élevé,<br />

et qui couvraient imparfaitement), ou<br />

18

Sapeur-pompier, 1 er Empire.<br />

Gravure d’après Job, fin 19 e ,<br />

Coll. Part., DR.<br />

encore les tablettes de bois (mais qui<br />

restaient dangereuses en cas d'incendie).<br />

Quant aux pierres de laves, ignifugées,<br />

résistantes au vent, bien couvrantes,<br />

elles étaient hélas trop lourdes pour bien<br />

des constructions. Elles ne pouvaient<br />

être posées que sur des murs en pierre<br />

bien solides. On avait fait également des<br />

essais avec des plaques en tôles de fer.<br />

Les écarts de température arrêtèrent là<br />

le projet : en été, les tôles s'allongeaient<br />

et faisaient bouger la structure, et en<br />

hiver, les tôles rétrécissaient et la pluie<br />

s'engouffrait dans les brèches du toit,<br />

mouillant le grain et les provisions<br />

déposés au grenier.<br />

Les toits de chaumes restaient<br />

donc largement utilisés, bien que<br />

leur couverture végétale hautement<br />

inflammable était sujet à un autre<br />

danger venu non du sol, mais bien du<br />

ciel, à savoir la foudre des orages. Les<br />

paratonnerres étaient déjà connus mais<br />

restreints au cercle des savants, ils ne<br />

faisaient pas encore partie des paysages<br />

ruraux et urbains. Et c'est ainsi que le<br />

14 prairial de l'An XI (3 juin 1803), à<br />

Paris « le tonnerre [c'est ainsi que l'on<br />

nommait de manière générique toutes<br />

activités d'un orage] est tombé hier, à<br />

une heure après-midi, sur le dôme de<br />

la Salpêtrière. Une heure ensuite une<br />

flamme violente s'est manifestée, le<br />

globe de plomb a été fondu. La terreur<br />

s'est répandue parmi les nombreux<br />

habitants de ce vaste édifice ; mais<br />

l'ordre a été maintenu. Il n'y a eu<br />

aucun incident fâcheux ». 7<br />

Autre facteur aggravant, les cheminées<br />

étaient souvent trop grandes, mal<br />

conçues, et mal entretenues. Elles étaient<br />

à l'origine de nombreux départs de feux.<br />

Dans le département du Mont-Blanc, le<br />

préfet nouvellement nommé découvre<br />

l'habitat de ses administrés : « Les<br />

bâtiments ruraux sont généralement<br />

petits et mesquins, excepté ceux de<br />

quelques grandes fermes. La plupart<br />

sont couverts de chaume. Les tuyaux<br />

des cheminées, d'ailleurs trop bas,<br />

sortent vers le milieu du toit, au lieu<br />

d'être élevés jusqu'au faîte. De là sans<br />

doute le grand nombre d'incendies<br />

qui surviennent presque tous les<br />

ans, et dont les ravages sont d'autant<br />

19

XXXXXXXXXXXXXX<br />

Sapeur pompier du 1 er Empire en<br />

intervention.<br />

Gravure anonyme, début 19 e , Coll. Part.,<br />

DR.<br />

plus rapides, que les charpentes sont<br />

toutes de bois résineux. » 8 À Paris, le<br />

nombre de feux de cheminée était bien<br />

supérieur aux incendies dus à d'autres<br />

facteurs. En 1804, on comptait 314 feux<br />

de cheminée et 89 incendies. Les<br />

embrasements de conduits d'évacuation<br />

encombrés par les suies ne cessèrent<br />

d'augmenter au fil des ans, la ville<br />

devenant de plus en plus peuplée.<br />

En 1815, il y eut 470 feux de cheminée et<br />

66 incendies. 9<br />

Face à ces dangers multiples, des<br />

précautions matérielles et des politiques<br />

communales de lutte contre les incendies<br />

se mettaient en place. Depuis le début<br />

du 18 e siècle dans les villes relativement<br />

grandes (grosso modo à partir de<br />

30 000 habitants), des ordonnances<br />

avaient organisé le rassemblement<br />

des « pompiers » lorsque les cloches<br />

sonnaient un sinistre, et l'emploi de<br />

pompes à eau pour alimenter des tuyaux<br />

qui y étaient raccordés. Par exemple, la<br />

ville de Nantes, consciente du nombre<br />

important de maisons en bois que<br />

comportait la cité, acquit en Hollande<br />

des pompes pour aspirer de l'eau<br />

depuis une borne-fontaine ou un puits,<br />

et forma un corps de pompiers d'une<br />

quarantaine d'individus, tous volontaires.<br />

La majorité de ces pompiers faisaient<br />

partie des métiers du bâtiment, ayant la<br />

force physique pour utiliser la pompe<br />

et tenir la lance, et connaissant de par<br />

leurs métiers les différents types de<br />

construction. Il était également demandé<br />

aux architectes, maçons, charpentiers,<br />

couvreurs et ramoneurs qui le pouvaient,<br />

de se porter sur le lieu de l'incendie pour<br />

se mettre à la disposition des autorités. 10<br />

À Paris, avant la création du corps des<br />

Sapeurs-pompiers en 1811, différentes<br />

ordonnances de la préfecture de<br />

police du régime impérial avaient pris<br />

des dispositions pour faciliter la lutte<br />

contre les incendies, certaines de ces<br />

dispositions étant des rappels d'arrêté<br />

de l'Ancien Régime. Les porteurs<br />

d'eau disposant de tonneaux et pas<br />

seulement de seaux « étaient tenus<br />

en cas d'incendie de se porter au lieu<br />

de l'incendie, avec leurs tonneaux,<br />

pour fournir les secours nécessaires ;<br />

20

1 er Juillet 1810 :<br />

tragédie à<br />

l'ambassade<br />

d'Autriche<br />

Pierre BURGALETA<br />

Incendie de l’ambassade d’Autriche lors du bal donné par l’ambassadeur<br />

Charles de Schwarzenberg pour le mariage de Napoléon et Marie-Louise le 2 juillet 1810.<br />

Lithographie de Charles Motte (1785-1836) d’après un dessin de Wattier (1793-1871),<br />

Collection Bibliothèque Nationale, Paris, © AKG-Images.<br />

23

XXXXXXXXXXXXXX<br />

Sapeur-pompier 1 er Empire en grande<br />

tenue.<br />

Gravure début 19 e , Coll. Part., DR.<br />

L<br />

e 1 er juillet 1810, le prince de<br />

Schwarzenberg, ambassadeur<br />

d'Autriche, organise un bal en<br />

l'honneur du mariage de Napoléon<br />

avec Marie-Louise, la fille de l'empereur<br />

d'Autriche François I er . Après les fastes<br />

de la cérémonie religieuse voulue<br />

par l’Empereur dans le salon Carré<br />

du Louvre le 2 avril, l’ambassadeur<br />

d’Autriche souhaite lui aussi marquer<br />

les esprits : conçues par l'architecte<br />

Bénard, une salle de bal et plusieurs<br />

galeries provisoires sont construites<br />

dans les jardins de l'ambassade, rue du<br />

Mont-Blanc à Paris, pour permettre la<br />

réception de plus de 1 500 personnes.<br />

Richement décorées, ces constructions<br />

de bois et de toile sont garnies de<br />

nombreuses tentures, de gazes, la toiture<br />

est de toile bitumée, un plancher a été<br />

installé pour les nombreux danseurs.<br />

Réalisées dans un délai très court,<br />

on a pour leur décoration, utilisé des<br />

peintures contenant de l’alcool, qui<br />

sèchent plus vite, pour gagner du temps<br />

et être prêts pour l’événement, qui<br />

s’annonce fastueux. L’éclairage se fait<br />

évidemment avec des bougies, et pas<br />

moins de 73 lustres en bronze donnent<br />

un éclat somptueux à la fête.<br />

Laissons la parole au général Lejeune,<br />

témoin et acteur héroïque de cette soirée<br />

qui commence joyeusement mais qui très<br />

vite, se transforme en véritable tragédie.<br />

« Enfin arriva [dimanche 1 er juillet<br />

1810] la fête préparée par le prince de<br />

Schwarzenberg [ambassadeur d'Autriche<br />

en France], pour célébrer l'auguste<br />

mariage, auquel il avait puissamment<br />

contribué. Son hôtel, situé dans la rue<br />

du Mont-Blanc [aujourd'hui rue de la<br />

Chaussée-d'Antin], était au milieu d'un<br />

fort beau jardin ; dans lequel on avait<br />

imité plusieurs des sites où la jeune<br />

Impératrice avait passé son enfance.<br />

Tous les artistes-danseurs de l'Opéra,<br />

dans les costumes autrichiens de ces<br />

localités, représentaient des scènes de<br />

ses premières années. Cette attention<br />

délicate rendit la première partie de la<br />

fête délicieuse pour l'Impératrice, qui<br />

en fut touchée.<br />

Pour recevoir les douze à<br />

quinze cents invités, le prince avait<br />

fait construire une grande salle en<br />

24

Officier de sapeur-pompier, 1 er Empire.<br />

Gravure début 19 e , Coll. Part., DR.<br />

planches, richement décorée de glaces,<br />

de fleurs, de peintures, de draperies,<br />

et d'un luminaire immense. Depuis<br />

plus d'une heure, le bal était en<br />

grande activité, et l'on dansait une<br />

écossaise, quoique la chaleur fût<br />

étouffante. L'lmpératrice, la reine<br />

de Naples, la reine de Westphalie,<br />

la princesse Borghèse, la princesse<br />

de Schwarzenberg, belle-soeur de<br />

l'ambassadeur, ses filles et cent autres<br />

dames, étaient très occupées de figurer<br />

à cette danse animée, lorsqu'une<br />

bougie d'un des lustres près de la porte<br />

du jardin vint à couler et mit le feu à<br />

la draperie. M. le colonel de Tropbriant<br />

s'élança d'un bond pour l'arracher. Ce<br />

mouvement brusque de la draperie<br />

étendit la flamme, et en moins de<br />

trois secondes, dans cette salle peinte<br />

à l'alcool pour la faire sécher plus<br />

promptement, et fort échauffée par<br />

le soleil de juillet, mais bien plus<br />

encore par la quantité considérable de<br />

bougies, la flamme s'étendit d'un bout<br />

à l'autre du plafond avec la rapidité<br />

de l'éclair et le bruit d'un roulement de<br />

tonnerre. Tous les assistants furent à<br />

l'instant même sous une voûte de feu.<br />

Dès que l'Empereur eut jugé<br />

l'impossibilité de l'éteindre, il prit<br />

avec calme la main de l'Impératrice<br />

et la conduisit hors du jardin. Chacun<br />

imita son sang-froid, et personne<br />

ne jeta un cri ; plusieurs danseurs<br />

même ne savaient encore à quoi<br />

attribuer l'augmentation de lumière<br />

et de chaleur, et chacun d'abord se<br />

dirigeait, sans courir, vers l'issue<br />

du jardin, croyant avoir le temps<br />

d'éviter le danger. Cependant, en<br />

quelques secondes, la chaleur devint<br />

insupportable ; on pressa le pas et<br />

l'on marcha sur les robes, ce qui<br />

occasionna un encombrement de<br />

personnes renversées sur les marches<br />

du jardin. Des lambeaux enflammés,<br />

tombés en même temps du plafond,<br />

brûlaient les épaules et la coiffure des<br />

dames ; les hommes, même les plus<br />

forts, étaient entraînés dans la chute, et<br />

leurs vêtements prenaient feu.<br />

Cette réunion de personnes<br />

embrasées était affreuse à voir. J'avais<br />

pu sortir facilement des premiers, en<br />

25

Le petit Louis,<br />

lapin de Hollande<br />

Ronald PAWLY<br />

« La terre et les eaux de la Hollande sont à vous. »<br />

Ainsi le lieutenant-général Lebrun annonce-t-il à l’Empereur,<br />

le 23 juillet 1810, l’annexion de la Hollande à l’Empire.<br />

28

Pyramide élevée à l’auguste Empereur<br />

des Français Napoléon I er , par les troupes<br />

campées dans la plaine de Zeist, faisant<br />

partie de l’armée Française et Batave,<br />

commandée par le général en chef<br />

Marmont.<br />

La hauteur totale est de 36 mètres environ,<br />

celle de l’obélisque prise séparément avec le<br />

socle est de 13 mètres environ, la pyramide<br />

prise à sa base à 48 mètres de côtés.<br />

Les inscriptions furent :<br />

2 e face : Batailles de Montenotte, de Dego,<br />

et Millesimo, de Mondovi, Passage du Pô,<br />

Bataille de Lodi, Combat de Borguetto,<br />

Passage du Mincio, Batailles de Lonato,<br />

de Castiglione, de la Brenta, de S t Georges,<br />

d’Arcole, de la Favorite, de Chebreïs, de<br />

Sediman, de Montabor, d’Aboukir, de<br />

Marengo. Partout où il combattit il fixa la<br />

victoire. Par lui le territoire Français fut<br />

agrandi d’un tiers. Il remplit le monde de sa<br />

gloire.<br />

3 e face : Il termina la guerre civile, détruisit<br />

tous les partis, fit succéder à l’anarchie une<br />

sage liberté, rétablit le Culte, releva le crédit,<br />

enrichit le Trésor public, fit reconstruire les<br />

routes, en ouvrit de nouvelles, fit creuser des<br />

ports et des canaux, prospérer les Sciences<br />

et les Arts, améliore le sort du soldat, honora<br />

le métier des Armes : La Paix générale fut<br />

son ouvrage. La Mauvaise foi de l’Angleterre<br />

renouvelle la Guerre, Il faura l’en Punir.<br />

4 e face : Les troupes campées dans la<br />

plaine de Zeyst, faisant partie de l’armée<br />

Française et Batave, commandées par<br />

le général en chef Marmont, et sous ses<br />

ordres par les généraux de division Grouchy,<br />

Boudet, Vignolle, le lieutenant-général<br />

Batave Dumonceau, les généraux de<br />

brigade Soyez, Cassagne, Delzons, Lacroix,<br />

Guerin d’Etoquigny, Tirlet, Lery, Rousseau,<br />

Dessaix, les généraux-majors Quayta et<br />

Heldring, les colonels Balleydier, Vabre,<br />

Breissand, Sancey, Chalbos, Gruardet,<br />

Pajol, Somis, Foy, Aboville, Desvaux, Delort,<br />

Cerize, Massabeau et Dugommier, les<br />

Colonels Batave Carteret, Colaert et Usslar.<br />

Aubernon Ord. en chef. et composées, du<br />

18 e Régiment d’Infanterie légère, des 11 e ,<br />

35 e , 84 e et 92 e d’Infanterie de Ligne, des<br />

10 e , 17 e , 18 e et 19 e Bataillons Bataves, de<br />

2 Bataillons de Waldeck, et 2 Bataillons<br />

de Grenadiers du 6 e Rég t d’Hussards et du<br />

8 e de Chasseurs à cheval Français, d’un<br />

Régiment d’Hussards et de Dragons bataves,<br />

de 4 Compagnies du 8 e Régiment du Corps<br />

Impérial d’Artillerie, de 4 Compagnies<br />

d’Artillerie à pied Bataves, d’une Compagnie<br />

d’Artillerie à cheval Batave, du 7 e Bataillon<br />

bis du Train d’Artillerie Français, de<br />

4 Compagnies du Train d’Artillerie Batave, de<br />

la 4 e Compagnie de Mineurs Français, de la<br />

7 e C ie du 4 e B on de Sapeurs Français et d’une<br />

C ie de Gendarmerie, ont élevé ce Monument<br />

à la Gloire de l’Empereur des Français<br />

Napoléon I er à l’époque de son avènement<br />

au Trône, et en témoignage d’admiration et<br />

d’amour, généraux, officiers, et soldats, tous<br />

y ont travaillé avec une égale ardeur. Il fut<br />

commencé le 24 Fructidor An 12 et terminé<br />

en 32 Jours.<br />

Atlas Van Stolk, Rotterdam<br />

Caricature anglaise montrant Napoléon qui offre son frère Louis, la cigogne,<br />

aux « grenouilles » hollandaises.<br />

Atlas Van Stolk, Rotterdam<br />

A<br />

près plus de deux siècles,<br />

l’indépendance de la Hollande<br />

vient de cesser. Une seule fois,<br />

les Provinces-Unies 1 se sont trouvées<br />

parmi les grandes puissances du monde<br />

occidental. Ses flottes, commandées<br />

par des amiraux comme De Ruyter et<br />

Tromp, naviguaient sur tous les océans<br />

afin de protéger ses colonies et routes<br />

commerciales.<br />

Peu à peu, sa suprématie sur les mers<br />

diminua et vers la fin du 18 e Siècle, une<br />

guerre contre l’Angleterre, accompagné<br />

d’une crise économique, se révèle<br />

désastreuse. Le mécontentement parmi<br />

les nobles, la bourgeoisie libérale, les<br />

commençants et artisans aboutit à une<br />

révolte de patriotes bataves contre les<br />

Orangistes du Stadhouder Guillaume V<br />

qui se voit supporté par la Prusse. Les<br />

Orangistes en sortent vainqueurs. La<br />

répression qui suit conduit en prison des<br />

centaines de patriotes et 400 000 fuient<br />

la République, la plupart vers la France.<br />

Mais le succès du Stadhouder sera<br />

de courte durée. Fin 1794, les troupes<br />

révolutionnaires françaises du général<br />

29

Le petit Louis, lapin de Hollande<br />

Pichegru franchissent les frontières<br />

de la République des Provinces-<br />

Unies. Les patriotes bataves suivent les<br />

forces républicaines et le Stadhouder<br />

Guillaume V doit s’exiler en Angleterre.<br />

La République Batave est proclamé le<br />

19 janvier 1795.<br />

Gouvernée par un directoire exécutif<br />

de cinq membres, la République va<br />

essayer de garder son indépendance<br />

et de rester neutre dans ces années<br />

turbulentes en Europe. Mais les<br />

garnisons et les exigences françaises<br />

pèsent sur le moral.<br />

Les nouvelles du coup d’état du<br />

18 Brumaire, sont en général bien<br />

reçues et une nouvelle convention 2<br />

entre les deux états, réduit sensiblement<br />

le nombre des troupes françaises à<br />

la solde de la république. L’espoir<br />

de créer un gouvernement stable et<br />

indépendant reste actuel mais vain,<br />

car le 30 septembre 1801, l’ancien<br />

ambassadeur à Paris, Gerard Brantsen,<br />

écrit au ministre des affaires étrangères<br />

Van der Goes : « Nous sommes sous la<br />

férule française. »<br />

Même si le Premier Consul ne<br />

montre pas beaucoup d’intérêt pour<br />

ses voisins du Nord, il reconnaît leur<br />

importance stratégique à cause de leurs<br />

ports et rivières. Pour protéger Anvers,<br />

son « pistolet braqué sur le cœur<br />

de l’Angleterre », le général Monnet<br />

occupe, en avril 1803, Middelbourg<br />

et Veere, puis met Flessingue en état<br />

de siège. Les troupes bataves doivent<br />

évacuer ces positions. À peu près en<br />

même temps, d’autres troupes françaises<br />

entrent dans le Brabant hollandais et s’y<br />

établissent dans les principales places.<br />

Une opération d’annexion de parties du<br />

territoire hollandais que les Français vont<br />

répéter plusieurs fois jusqu’à 1810.<br />

C’est seulement en 1805, que<br />

Napoléon commence vraiment à se<br />

mêler des affaires du gouvernement de<br />

la République Batave. Favorisant un chef<br />

direct au lieu d’un directoire exécutif,<br />

il y installe le 1 er mai de la même année<br />

l’ancien représentant batave à Paris,<br />

Rutger Jan Schimmelpenninck, comme<br />

grand-pensionnaire de la République<br />

batave. Sympathisant des idées politiques<br />

de l’Empereur, Schimmelpenninck<br />

doit occuper son poste tant que dure la<br />

guerre contre l’Angleterre, et rester en<br />

poste pour cinq ans encore après une<br />

signature de paix. Mais à Paris, dans<br />

les salons et les cercles diplomatiques<br />

on sait que Schimmelpenninck n’est<br />

« destiné qu’à faire la planche pour un<br />

prince français, il n’est qu’un doge de<br />

six mois. »<br />

Le 6 février 1806, le ministre des<br />

Affaires étrangères, Talleyrand, écrit<br />

au grand-pensionnaire que l’Empereur<br />

veut remédier à l’instabilité qui règne en<br />

Hollande. Un mois plus tard, il annonce<br />

déjà au même son intention d’y établir<br />

une monarchie héréditaire. Et Napoléon,<br />

de son côté, écrit le 8 mars à son frère<br />

Joseph « Il est possible que je fisse Louis<br />

roi de Hollande ».<br />

Sa décision prise, les autorités<br />

hollandaises durent prier l’Empereur<br />

de bien vouloir leur accorder son frère<br />

Louis comme roi ! Par un message à<br />

Leurs Hautes Puissances, représentant<br />

la République Batave, lu en séance<br />

extraordinaire du 5 juin 1806, le Grand-<br />

Pensionnaire annonce qu’il abandonne<br />

le pouvoir qu’il confie provisoirement<br />

Entrée du roi Louis à Amsterdam le 20 avril 1808.<br />

Atlas Van Stolk, Rotterdam<br />

30

au président du Corps Législatif, le<br />

Baron C. de Vos van Steenwijk tot den<br />

Hogenhof.<br />

Louis Bonaparte, troisième frère de<br />

Napoléon Bonaparte, est né à Ajaccio<br />

(Corse) le 2 septembre 1778 et entre<br />

en 1793 dans la vie active, à peine au<br />

sortir de l’enfance. Poussé par Napoléon<br />

dans une carrière militaire, cette<br />

perspective parait sans attrait pour Louis<br />

qui aspire déjà à une vie paisible. Son<br />

caractère, rempli de contrastes, invite<br />

Napoléon à dire que Louis « a de l’esprit,<br />

il n’est point méchant, mais avec ces<br />

qualités un homme peut faire bien des<br />

sottises et causer bien du mal. »<br />

Le 10 juin 1806, le vice-amiral<br />

VerHuell 3 instruit les autorités du traité<br />

conclu le 24 mai à Paris avec l’Empereur<br />

et dont le premier article stipule que<br />

Napoléon déclare, pour lui, ses héritiers<br />

et ses successeurs, garantir à jamais les<br />

lois constitutionnelles et l’indépendance<br />

de la Hollande, ainsi que l’intégrité de<br />

son territoire et de celui de ses colonies<br />

et ses libertés politiques, civiles et<br />

religieuses.<br />

Le second article stipule que<br />

l’Empereur répondant au désir exprimé<br />

par la représentation nationale autorise<br />

son frère, le Prince Louis Napoléon, à<br />

accepter la couronne de la Hollande<br />

pour lui et ses successeurs mâles ; les<br />

couronnes de France et de la Hollande ne<br />

seront jamais réunies sur la même tête.<br />

Ce traité n’est qu’un leurre, car<br />

l’Empereur entend de faire de Louis<br />

une sorte de roi-préfet qui « règne » en<br />

fonction des volontés de son frère et<br />

dans les intérêts de la France. Louis, de<br />

son côté, veut, lui, être un roi-souverain.<br />

Mais qui est ce Louis ? En fait il est<br />

avant tout un malade. À l’âge de 20 ans<br />

environ, il attrape une infection que<br />

certains disent même vénérienne. Et<br />

même s’il connaît des moments où sa<br />

santé s’améliore, il ne sera jamais guéri.<br />

Ces maux, ces douleurs le mettent<br />

souvent de mauvaise humeur. Il joue<br />

souvent son propre médecin, cherchant<br />

des remèdes dans les traitements les plus<br />

bizarres.<br />

Et c’est ce même jeune prince que<br />

l’Impératrice Joséphine a poussé dans<br />

les bras de sa fi lle Hortense, afi n de<br />

s’attacher plus encore à Napoléon. Et<br />

l’Empereur, lui, espère que Louis peut lui<br />

donner un successeur. Mais le mariage se<br />

montre très vite un désastre.<br />

Pourtant, avec l’Empire, la dignité<br />

de Louis grandi. Il devient, pour citer<br />

les plus importants : Altesse Impériale,<br />

Grand Connétable, colonel-général des<br />

Carabiniers, Sénateur et puis roi de<br />

Hollande.<br />

Le 11 juin au matin, des unités de la<br />

Garde hollandaise à pied et à cheval<br />

partent pour Breda afin de recevoir et<br />

d’escorter le nouveau Roi, lequel du reste<br />

se fait précéder par le général Michaud 4<br />

avec un Corps de troupes françaises 5 .<br />

Le 15 juin, l’ambassadeur français<br />

en Hollande, le général Dupont-<br />

Chaumont 6 écrit au Duc de Cadore<br />

« L’esprit public, un peu étonné d’abord<br />

de la promptitude des événements,<br />

commence à revenir, la population<br />

vit en bonne intelligence avec le<br />

soldat français. Une garde d’honneur<br />

s’organise pour recevoir Leurs<br />

Majestés. »<br />

Deux jours plus tard, le Roi, la Reine<br />

et leurs deux fils venant d’Anvers,<br />

Blason du roi, montrant l’aigle impérial<br />

et le lion hollandais, le collier de la<br />

Légion d’honneur ainsi que celui de<br />

l’Ordre Royal de l’Union et, au-dessus,<br />

la devise « Eendracht maakt macht »<br />

(l’Union fait la force).<br />

Atlas Van Stolk, Rotterdam<br />

franchissent la frontière du royaume<br />

près du village de Groot-Zundert, où<br />

ils sont complimentés par les autorités.<br />

Un détachement de la Garde à cheval<br />

s’y trouve, et les régiments de cavalerie<br />

sont échelonnés le long de la route par<br />

Breda et Moerdijk, où la famille royale<br />

s’embarque sur un yacht qui la conduit<br />

à Rotterdam. Elle arrive le 18 au soir<br />

par Voorburg en contournant La Haye,<br />

où le canon, le carillon et les musiques<br />

se font entendre. Une députation de<br />

la magistrature de La Haye, placée à<br />

l’entrée du Bois près de l’allée de Nieuw-<br />

Oostindië présente le vin d’honneur.<br />

Le général Collaert 7 a pris position à ce<br />

carrefour, avec la cavalerie de la Garde et<br />

les premiers régiments de Dragons et de<br />

Hussards de la Ligne, qui tous escortent<br />

ensuite la famille royale jusqu’au palais<br />

par les allées illuminées du Bois.<br />

Elle y fut reçue au pied du grand<br />

31

Le petit Louis, lapin de Hollande<br />

et le 20 e de Chasseurs à cheval.<br />

6 - Pierre Antoine Dupont-Chaumont (1759-<br />

1838), frère du général Dupont, vaincu à<br />

Bailén en 1808 ; ministre plénipotentiaire<br />

auprès du grand-pensionnaire Rutger Jan<br />

Schimmelpenninck, puis auprès du roi<br />

Louis. En 1806, il accompagne le roi en<br />

Prusse. Inspecteur général de l’Infanterie<br />

en mars 1809, il reçoit le commandement<br />

du camp de Boulogne, passe en Italie et sera<br />

retraité le 25 juin 1812.<br />

7 - Jean Antoine Collaert (1761-1816), entre au<br />

service de l’Autriche en 1778 ; passe au service<br />

des Provinces Unies en 1786 ; lieutenantcolonel<br />

en 1795 ; colonel en 1803 puis majorgénéral<br />

en 1806. Colonel-général de la Garde<br />

royale et Grand Officier de la Couronne en<br />

mai 1807 ; il passe au service de la France et<br />

sert en Illyrie et l’Italie, puis en Allemagne<br />

(1813). Démissionne en 1814 et entre au<br />

service des Pays-Bas. Blessé à Waterloo.<br />

8 - André Ernest Modeste Grétry (1741-1813),<br />

compositeur liégeois puis français.<br />

9 - Armand Louis de Broc (1772-1810), colonel et<br />

adjudant du prince Louis en 1804 ; généralmajor<br />

au service de la Hollande en juin 1806 ;<br />

Grand Maréchal du Palais et Grand Officier<br />

de la Couronne de juillet 1806 à février 1809 ;<br />

sert en Espagne et passe au service de la<br />

France en octobre 1808 ; général de brigade<br />

en 1809 ; sert en Italie comme commandant<br />

de la 2 e Division de Dragons.<br />

10 - Auguste Jean Gabriel de Caulaincourt (1777-<br />

1812), frère cadet d’Armand Augustin Louis<br />

de Caulaincourt Grand écuyer de l’Empereur.<br />

Colonel du 19 e Dragons, il devient aide de<br />

camp du prince Louis Bonaparte et sert à la<br />

tête de son régiment pendant les campagnes<br />

de 1805 et 1806. Il suit le roi Louis comme<br />

aide de camp et fut nommé général de brigade<br />

en août 1806. Rentré au service de France, il<br />

sert en Espagne pour rentrer en France où il<br />

sera nommé Gouverneur des Pages. Nommé<br />

commandant du grand quartier général en<br />

juillet 1812, il sert en Russie où il sera tué à la<br />

bataille de la Moskowa.<br />

11 - Jean François Xavier Noguès (1769-1808),<br />

premier adjudant du prince Louis en 1804 ;<br />

général de division en 1805 ; entre au<br />

service de la Hollande en 1806 ; adjudantgénéral<br />

du roi et gouverneur de La Haye et<br />

du Palais en juin 1806 ; chef d’état-major de<br />

l’Armée du Nord en juin 1806 ; prend congé<br />

de convalescence et retourne en France en<br />

juillet 1806. Il ne retourne plus en Hollande.<br />

12 - Voir : Soldats Napoléoniens N°21<br />

13 - Le roi Louis, avant de partir pour Paris, laisse<br />

son fils aîné au pavillon d’Haarlem et a confié<br />

la Régence provisoire aux ministres. Le<br />

13 juillet, arrive le général Lauriston, aide de<br />

camp de l’Empereur, qui après de nombreuses<br />

conférences au château du Pavillon, repart à<br />

la nuit tombée, emmenant dans une voiture<br />

de poste le Prince royal à Amsterdam, puis à<br />

Paris, conformément aux ordres de l’Empereur<br />

en date du 10.<br />

14 - Adrien François de Bruno (1771-1861), chef<br />

d’escadron au 12 e de Hussards en 1801, puis<br />

major au 10 e Chasseurs à cheval. Il sera<br />

nommé aide de camp du roi Louis, puis Grand<br />

écuyer. Après l’abdication, il repasse dans les<br />

cadres de l’armée française comme général<br />

de brigade.<br />

15 - Alexander Wilhelmus Josephus Joannes van<br />

Hugenpoth tot Aert (1780-1859), catholique,<br />

fut nommé ministre de la Justice et de la<br />

Police parce que le roi voulait avoir un<br />

ministre catholique dans son gouvernement.<br />

À l’âge de 29 ans, il fut le plus jeune ministre<br />

hollandais. Il gardera sa fonction jusqu’au<br />

1 er janvier 1811.<br />

16 - Jacob Anthony Twent, seigneur de<br />

Kortenbosch (1776-1815), intendant des<br />

domaines royaux en 1806 ; intendantgénéral<br />

des domaines de la Couronne<br />

en 1807 ; trésorier-général de la Couronne<br />

en novembre 1807 ; intendant-général de la<br />

Maison royale en décembre 1808.<br />

17 - Etienne Jacques Travers, baron de Jever (1765-<br />

1827), officier de cavalerie dans l’armée<br />

française. Il passe comme chef d’escadron<br />

dans l’armée hollandaise en juin 1806 ;<br />

colonel du régiment Garde Cavalerie en<br />

septembre 1806 ; nommé général-major et<br />

aide de camp du roi en mars 1808 ; colonelgénéral<br />

de la cavalerie et gendarmerie<br />

ainsi que grand officier de la Couronne en<br />

août 1808 ; premier aide de camp du roi de<br />

août 1808 jusqu’en juin 1809 ; naturalisé<br />

en mars 1809, il devient commandant de la<br />

défense des côtes en août 1809. Retourne<br />

comme général de brigade au service de la<br />

France en 1810.<br />

18 - Willem Otto Bloys van Treslong (1765-<br />

1837), entre au service de la marine en 1780.<br />

Gouverneur de Surinam de 1801 à 1804 ;<br />

premier aide de camp du roi, grand officier<br />

de la Couronne et Grand Maréchal du Palais<br />

de 1808 à 1810. Fidèle au roi, il refuse d’entrer<br />

en service dans la marine française.<br />

19 - Carel Adam van Bylandt (1773-1857), officier<br />

d’ordonnance du roi, 1806 ; écuyer du roi,<br />

novembre 1806 ; lieutenant-colonel au<br />

2 e Hussards en juin 1808 ; passe avec son<br />

grade dans l’état-major général et sera nommé<br />

aide de camp du roi en août 1809 ; colonel<br />

en septembre 1809 ; nommé adjudantcommandant<br />

en 1812.<br />

20 - Cornelis Felix van Maanen (1769-1846),<br />

ministre de la Justice et de la Police de<br />

décembre 1807 jusqu’en avril 1809 ; premier<br />

président de la Cour impériale à La Haye en<br />

octobre 1810.<br />

21 - Isaac Jan Alexander Gogel (1765-1821),<br />

secrétaire d’état en 1805 ; ministre des<br />

Finances de 1806 à 1809 ; intendant-général<br />

des finances et de la trésorerie de Hollande<br />

en 1810 ; membre du Conseil d’état en 1810.<br />

22 - Les départements des Bouches-du-Rhin<br />

(Bois-le-Duc) et des Bouches-de-l’Escaut<br />

(Middelbourg) furent créé en avril et mai 1810<br />

après l’annexion des territoires du Brabant et<br />

Gueldre et de Zélande.<br />

23 - À Paris, la Hollande sera représentée par<br />

six sénateurs, six députés au Conseil d’Etat,<br />

vingt-cinq députés au Corps législatif et<br />

deux juges à la Cour de cassation.<br />

Bibliographie<br />

Catalogue, Exposition, Lodewijk<br />

Napoleon en het Koninkrijk Holland,<br />

Rijksmuseum, Amsterdam, 1959. de<br />

Caumont-Laforce : Lebrun lieutenantgénéral<br />

en Hollande (juillet-septembre<br />

1810). 15 mars 1907.<br />

Du Casse, A., Les Rois frères de<br />

Napoléon I er , 1883.<br />

Homan, Gerlof D., Nederland in<br />

de Napoleontische Tijd 1795-1815,<br />

Fibula-Van Dishoeck, Haarlem, 1978.<br />

Kikkert, J.G., Louis Bonaparte –<br />

1778-1846, AD. Donker, Rotterdam,<br />

1981.<br />

Lebrun, Anne-Charles (duc de<br />

Plaisance, Gal), Une statue du<br />

duc de Plaisance sera inaugurée le<br />

10 octobre 1847 à Coutances... [Notice<br />

biographique sur Charles-François<br />

Lebrun, écrite à cette occasion par son<br />

fi ls. 1847.<br />

Legrand, Louis Désiré, La révolution<br />

française en Hollande : la République<br />

batave, 1894.<br />

Presser, J. Prof. Dr., Napoleon,<br />

Elsevier, Amsterdam/Brussel. 1974.<br />

Rocquain, Félix, Napoléon I er et le Roi<br />

Louis, Firmin-Didot, Paris. 1875.<br />

Schutte, Otto Mr., De Orde van de<br />

Unie, De Walburg Pers, Zutphen, 1985.<br />

40

La mort de la reine<br />

Louise de Prusse<br />

(19 juillet 1810)<br />

Michel KERAUTRET<br />

Au cœur de l’été 1810, la nouvelle de la mort inattendue<br />

de la reine Louise, à peine âgée de 34 ans, frappa de stupeur<br />

sa famille et son peuple, mais aussi l’Europe entière.<br />

Cette tragédie allait faire de l’ennemie de Napoléon,<br />

enlevée en pleine jeunesse, une sorte d’icône.<br />

Napoléon reçoit la reine Louise de Prusse à Tilsitt le 6 juillet 1807.<br />

Huile sur toile de Jean-Charles Tardieu (1765-1830), Collection Musées des Châteaux<br />

de Versailles et de Trianon, © RMN / Gérard Blot - Jean Schormans.<br />

41

La mort de la reine Louise de Prusse<br />

« La reine des cœurs »<br />

Louise, née le 14 mars 1776 à<br />

Hanovre, était issue d’une de ces familles<br />

souveraines allemandes qui tenaient<br />

le haut du pavé dans le Saint Empire<br />

romain germanique, s’alliaient entre<br />

elles et conservaient un sentiment très<br />

fort de leur supériorité sociale. Elles<br />

étaient réputées régnantes, de sorte que<br />

sa naissance plaçait Louise au niveau<br />

de tous les souverains d’Europe et lui<br />

donnait le droit de faire un mariage<br />

royal. Dans la pratique, néanmoins, un<br />

tel destin était peu probable, car elle<br />

était issue de deux branches cadettes de<br />

deux lignées de second rang. Son père,<br />

le prince Charles de Mecklembourg-<br />

Strelitz, n’était pas destiné à régner,<br />

et avait pris du service auprès du roi<br />

d’Angleterre, électeur de Hanovre.<br />

Seule la mort de son frère aîné fit de<br />

lui, en 1794, un duc souverain. Quant<br />

à la mère de Louise, Frédérique de<br />

Hesse-Darmstadt, nièce du landgrave<br />

Louis IX, elle décéda en 1782, laissant<br />

l’enfant orpheline à l’âge de 6 ans, avec<br />

ses sœurs Charlotte (née en 1769),<br />

Thérèse (1773) et Frédérique (1778), et<br />

le petit Georges (1779), futur grand-duc<br />

de Mecklembourg-Strelitz. Les enfants<br />

furent élevés d’abord par une tante à<br />

Hanovre, puis à la mort de celle-ci par<br />

leur grand-mère maternelle Marie-Louise<br />

(dite « princesse Georges », du nom<br />

de feu son mari). Louise partagea<br />

dès lors son temps entre la ville de<br />

Darmstadt, d’autant plus provinciale<br />

que le landgrave n’y résidait pas, et<br />

divers châteaux des environs. Enfance et<br />

adolescence joyeuses, éducation éclairée<br />

sous la direction d’une gouvernante<br />

originaire de Neuchâtel et adepte de<br />

Rousseau, Salomé de Gélieu. La princesse<br />

apprit le français, le chant, le clavecin et<br />

la danse, ainsi bien sûr que la religion<br />

protestante.<br />

Les petits duchés de Mecklembourg<br />

occupaient au nord de l’Allemagne<br />

une position médiane entre deux<br />

grands États, l’électorat de Hanovre,<br />

propriété du roi Georges III d’Angleterre,<br />

et le royaume de Prusse, mais ils<br />

entretenaient des liens privilégiés<br />

avec Londres. C’est peut-être pour<br />

contrebalancer cette liaison que le roi de<br />

Prusse Frédéric-Guillaume II rechercha<br />

leur alliance lorsqu’il voulut marier ses<br />

fils, le prince héritier et son frère Louis.<br />

En tout cas, l’on se mit d’accord en avril<br />

1793, tandis que les princes et leur père<br />

séjournaient à Francfort lors de la guerre<br />

contre les révolutionnaires français.<br />

Les jeunes gens furent mis en présence<br />

lors d’un bal, ils ne se déplurent pas.<br />

L’aîné, âgé de 23 ans, choisit Louise, le<br />

cadet Frédérique. Néanmoins, en dépit<br />

de la légende, cela n’eut rien d’un coup<br />

de foudre et l’amour resta toujours<br />

raisonnable, même si des liens étroits<br />

se créèrent peu à peu entre le futur roi<br />

et son épouse. Le mariage fut célébré à<br />

Berlin le 24 décembre 1793. Quatre ans<br />

plus tard, Louise était reine de Prusse<br />