FILIPPO JUVARRA - Teatro Regio di Torino

FILIPPO JUVARRA - Teatro Regio di Torino

FILIPPO JUVARRA - Teatro Regio di Torino

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

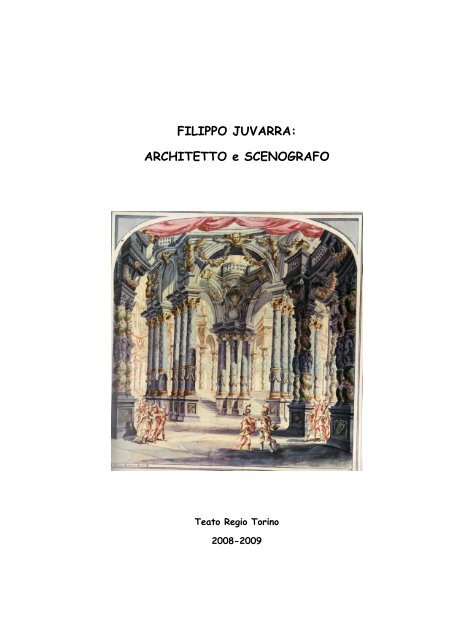

<strong>FILIPPO</strong> <strong>JUVARRA</strong>:<br />

ARCHITETTO e SCENOGRAFO<br />

Teato <strong>Regio</strong> <strong>Torino</strong><br />

2008-2009

<strong>FILIPPO</strong> <strong>JUVARRA</strong>:<br />

ARCHITETTO E SCENOGRAFO<br />

• Il teatro barocco ai tempi <strong>di</strong> Filippo Juvarra...<br />

• Inquadramento storico delle classi dominanti nel 700’ piemontese.<br />

• La vita <strong>di</strong> Filippo Juvarra...<br />

• L’architettura del regno <strong>di</strong> Filippo Juvarra in Piemonte:<br />

- Reggia <strong>di</strong> Venaria Reale<br />

- Cartello <strong>di</strong> Rivoli<br />

- Basilica <strong>di</strong> Superga<br />

- Villa della Regina<br />

- Palazzina <strong>di</strong> caccia <strong>di</strong> Stupinigi<br />

• Filippo Juvarra e il <strong>Teatro</strong> <strong>Regio</strong>...<br />

• L’evoluzione della scenografia Juvarriana...<br />

• Elenco immagini<br />

• Obbiettivo del percorso...

Il teatro Barocco ai tempi <strong>di</strong> Filippo Juvarra...<br />

Nel periodo barocco gli scambi culturali portarono in tutta Europa una forma comune <strong>di</strong><br />

spettacolo teatrale.<br />

Il periodo che và dal 1600 al 1700 si <strong>di</strong>vide in primo, me<strong>di</strong>o e tardo barocco.<br />

Gli elementi che caratterizzano questo momento sono:<br />

- in campo musicale la nascita e lo sviluppo dell’opera cantata.<br />

- in campo artistico-teatrale la nascita e l’applicazione della prospettiva scenografica.<br />

Nel 1637 a Venezia comparve il primo teatro d’opera con pubblico pagante, ampliando così la<br />

tipologia <strong>di</strong> utenti (molto più vasto <strong>di</strong> quello si solo “corte”).<br />

Per quanto riguarda la scenografia, si caratterizza per la spettacolarità delle rappresentazioni<br />

ottenuta me<strong>di</strong>ante l’ausilio <strong>di</strong> “macchine sceniche”.<br />

L’area scenica si estese anche in profon<strong>di</strong>tà, oltre che in lunghezza, per far posto agli effetti<br />

prospettici ed appunto alle macchine.<br />

Fu così che gli architetti furono costretti a mo<strong>di</strong>ficare la <strong>di</strong>sposizione dei posti a sedere, per<br />

dare una migliore visione prospettica, e per una migliore acustica.<br />

Caratteristica in quest’epoca è la “scena ductilis”:<br />

(teorizzata nel 1544 dal francese Philander)<br />

Per mezzo <strong>di</strong> pannelli tirati <strong>di</strong> lato si rileva l’interno <strong>di</strong> quella o quell’altra scena. Le pareti<br />

laterali della scena cambiano completamente insieme ai fondali. Per ottenere l’effetto<br />

prospettico le quinte laterali <strong>di</strong>minuiscono l’altezza e per ciascuna c’è un bordo superiore o un<br />

cielo.<br />

Nel 1608 Giacomo Torrelli introdusse corsie per muovere le quinte laterali, con un argano<br />

centrale posto sotto il palcoscenico, per i cambi simultanei.<br />

Un’altra novità è l’introduzione <strong>di</strong> “scene <strong>di</strong> boschi”, con quinte forate che lasciano intravedere<br />

le quinte successive.<br />

La maggior parte dei frontespizi scenici <strong>di</strong>segnati nel 600’ erano semplicemente bi<strong>di</strong>mensionali<br />

a forma rettangolare (ossia piatte cornici <strong>di</strong> quadro che racchiudevano il palcoscenico vero e<br />

proprio), mentre nel barocco si assisterà all’introduzione del Tri<strong>di</strong>mensionale (ossia<br />

decorazioni e figure in rilievo). Al rettangolo si sostituisce “l’arco <strong>di</strong> frontespizio”, con la<br />

cornice superiore incurvata, alcuni <strong>di</strong> questi archi erano così profon<strong>di</strong> da <strong>di</strong>ventare parte <strong>di</strong><br />

una facciata che guidava lo sguardo del pubblico nella scena.<br />

Per quanto riguarda la nuova progettazione e costruzione dell’e<strong>di</strong>ficio si adatteranno tali<br />

mo<strong>di</strong>fiche, che <strong>di</strong>fferenzieranno la struttura rispetto alla precedente, simile al <strong>Teatro</strong><br />

Farnese <strong>di</strong> Parma.<br />

- I nuovi teatri saranno sud<strong>di</strong>visi in 5 gallerie, <strong>di</strong>vise in palchi da pilastri ad archi (quin<strong>di</strong><br />

gallerie <strong>di</strong>vise in scomparti separati) a <strong>di</strong>fferenza dei precedenti gradoni, ciò per favorire agli<br />

spettatori maggiore como<strong>di</strong>tà ed intimità. Questo sistema <strong>di</strong>venterà la norma per tutti i teatri<br />

d’opera e non).<br />

- Cambierà la forma: la precedente struttura a “U” della platea non era più adatta ad<br />

assicurare la buona visibilità al pubblico, così fu sostituita dalla forma a ”staffa <strong>di</strong> cavallo” o a<br />

“campana”.<br />

- Per quanto riguarda l’illuminazione delle scene si utilizzeranno centinaia <strong>di</strong> candele e lumi ad<br />

olio posti <strong>di</strong>etro i telai, per creare le luci colorate si utilizzavano vetri o vasi <strong>di</strong> vetro colorato.

Inquadramento storico delle classi dominanti nel ‘700 in Piemonte<br />

Re Emanuele Filiberto nel 1563 fece <strong>di</strong> <strong>Torino</strong> non solo sede <strong>di</strong> corte, ma anche capitale del<br />

potere e dell’arte, trasformandola seguendo i modelli romani ispirati al <strong>di</strong>o Apollo.<br />

Alla fine del ‘700 irrompe l’armata napoleonica, il Re Carlo Emanuele IV abbandona la città <strong>di</strong><br />

<strong>Torino</strong> e nel frattempo si dà inizio alla costruzione della Reggia <strong>di</strong> Venaria, che si protrasse<br />

per più <strong>di</strong> un secolo (dal 1659 al 1790).<br />

La <strong>di</strong>nastia dei Savoia è una <strong>di</strong>nastia guerriera ma attenta al mondo dell’arte italiana ed<br />

Europea, infatti alla fine del ‘700 si ha inizio alla stesura del libro “Storia pittorica dell’Italia”<br />

de<strong>di</strong>cato alla Pittura in Piemonte, mentre Luigi Lanzi è l’iniziatore della moderna storia<br />

dell’arte italiana.<br />

I Savoia guardarono in molte <strong>di</strong>rezioni avvalendosi <strong>di</strong> molte tecniche, dall’architettura, alla<br />

scultura ai i mestieri preziosi, infatti già nel 1678 Giovanna Battista <strong>di</strong> Savoia istituì<br />

un’Accademia.<br />

Durante il regno <strong>di</strong> Vittorio Amedeo II, quando nel 1713 fu proclamato Re <strong>di</strong> Sicilia, chiamò a<br />

lavorare a <strong>Torino</strong> il messinese Filippo Juvarra.<br />

“Ombre e luci” venne soprannominato il bellicoso Re Carlo Emanuele III, in quanto nel 1737<br />

<strong>di</strong>ede fuoco alla sua quadreria e acquistò la collezione del Principe Eugenio.<br />

Dopo Juvarra, nel 1739 a <strong>Torino</strong>p fu nominato Benedetto Alfieri architetto <strong>di</strong> corte.<br />

Dando così il via nel XVIII secolo ad nuova realtà alla stagione artistica.

La vita <strong>di</strong> <strong>FILIPPO</strong> <strong>JUVARRA</strong><br />

(Messina 1678 - Madrid 1736)<br />

Tra il 1644 e il 1682 nacquero a Pietro Juvarra, celebre argentiere, ben 14 figli. Particolari<br />

cure furono riservate proprio all’ultimo dei maschi, Filippo, nato nel 1678 a Messina, quando<br />

Pietro era quasi settantenne.<br />

Filippo si <strong>di</strong>mostrò “fin dai primi anni... <strong>di</strong> natura molto vivace e <strong>di</strong> buonissimo intelletto”,<br />

sicché, mentre i fratelli maggiori erano stati appena possibile messi a lavorare nella bottega<br />

paterna, per lui si fece qualcosa <strong>di</strong> più.<br />

Lo si destinò alla carriera ecclesiastica, allo scopo <strong>di</strong> procurargli un avvenire migliore; si<br />

assecondò il suo gusto <strong>di</strong> “<strong>di</strong>segnare <strong>di</strong> figura”. Già da ragazzo possedeva libri “del Vignola,<br />

Vitruvio, libri <strong>di</strong> Roma antichi e la scuola dei celebri antichi architetti”.<br />

A 25 anni fu or<strong>di</strong>nato sacerdote.<br />

Il quadro tracciato è quello <strong>di</strong> una giovinezza stu<strong>di</strong>osa, vissuta nella cerchia <strong>di</strong> una famiglia<br />

patriarcale e quasi agiata; se si pensa che nel ‘700 Palermo contava su 130000 abitanti 25000<br />

accattoni, Filippo Juvarra era da considerarsi in una posizione quasi privilegiata. Una famiglia<br />

stimata ma povera, cioè in necessità <strong>di</strong> lavorare per vivere. Infatti a soli 23 anni Juvarra fu<br />

chiamato all’incarico delle decorazioni per le feste solennizzanti l’acclamazione <strong>di</strong> Filippo V <strong>di</strong><br />

Borbone a Re delle Due Sicilie.<br />

Il suo primo lavoro è dunque uno <strong>di</strong> quelli che erano per lo più appannaggio <strong>di</strong> decoratori e <strong>di</strong><br />

scenografi, anziché <strong>di</strong> architetti.<br />

Se ne può dedurre, sia un precoce interesse per l’allusivo artificio delle macchine e delle<br />

invenzioni spettacolari, sia un desiderio <strong>di</strong> cogliere ogni occasione <strong>di</strong> lavoro possibile.<br />

Nel 1705 Filippo Juvarra ottenne a Roma il suo primo successo: la vittoria –per l’architettura-<br />

nel Concorso Clementino. Questo premio fu molto importante per l’inserimento <strong>di</strong> Juvarra nella<br />

società <strong>di</strong> Roma perché <strong>di</strong>venne membro <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto dell’Accademia <strong>di</strong> S. Luca e imme<strong>di</strong>atamente<br />

ebbe la sua prima offerta <strong>di</strong> lavoro (un apparato funebre in memoria <strong>di</strong> Leopoldo I).<br />

Le prime scenografie vere e proprie che ci sono giunte <strong>di</strong> Juvarra appartengono al suo periodo<br />

trascorso a Napoli (tra gennaio e aprile 1706), si pensi si tratti del Mitradate per il teatro <strong>di</strong><br />

Napoli, il San Bartolemeo.<br />

In particolare “L’Atrio Reale” è interessante perchè al centro vi compaiono due colonnati,<br />

intersecanti ad angolo retto e <strong>di</strong>sposti <strong>di</strong>agonalmente rispetto al proscenio. Si capisce che<br />

Juvarra conosceva la nuovissima maniera “per angolo” inventata da Fer<strong>di</strong>nando Bibiena.<br />

Tra il 1707-1709 era a Roma, sono anni <strong>di</strong> vivace attività musicale e teatrale. È molto<br />

importante il suo soggiorno a Roma per la progettazione del <strong>Teatro</strong> Ottoboni, per il quale<br />

realizzò anche molte scenografie.<br />

Nel 1711 esplose il suo metodo a forma sistematica pubblicando l’ “Architettura civile”.<br />

Molto famosi sono i suoi “pensieri”, schizzi in cui la scena era definita come un luogo <strong>di</strong> pura<br />

invenzione; non si è mai saputo se fossero destinati alla messa in scena.<br />

Tra il 1715 e il 1725 Juvarra si de<strong>di</strong>cò allo sviluppo della città <strong>di</strong> <strong>Torino</strong>, dopo essere stato<br />

nominato primo architetto.<br />

In questi anni a <strong>Torino</strong> non esisteva una salda tra<strong>di</strong>zione in campo d’opera e in musica, ma<br />

nonostante ciò le stagioni del <strong>Teatro</strong> Carignano del 1715-22 e del <strong>Teatro</strong> <strong>Regio</strong> furono<br />

interessanti soprattutto per la scenografia e per le nuove tendenze che si andavano<br />

delineando, come la memorabile invenzione del Bibiena riguardo l’allusivo scambio tra la realtà<br />

dell’ambiente naturale e l’artificiosa finzione delle effimere strutture scenico teatrali.<br />

Dai progetti realizzati da Juvarra per il restauro del <strong>Teatro</strong> <strong>Regio</strong> si percepisce<br />

l’ingran<strong>di</strong>mento dello spazio de<strong>di</strong>cato all’orchestra a <strong>di</strong>scapito della profon<strong>di</strong>tà del<br />

palcoscenico, pur rimanendo più profondo rispetto alla norma degli altri teatri.

Pianta e sezione della zona palchi del <strong>Teatro</strong> Ottoboni <strong>di</strong> Roma<br />

Prospetto della zona palco del <strong>Teatro</strong> Ottoboni <strong>di</strong> Roma.<br />

Palcoscenico del <strong>Teatro</strong> Capranica, Roma 1713.

L’architettura del regno <strong>di</strong> Filippo Juvarra in Piemonte<br />

Filippo Juvarra viene nominato primo architetto civile nel settembre del 1714 da Vittorio<br />

Amedeo II dando così inizio alla stagione sabauda del messinese.<br />

Dopo la nomina come grande “regista” <strong>di</strong> <strong>Torino</strong>, Juvarra dona alla città una nuova fisionomia<br />

apportandovi un orientamento romano e abbandonando sempre più la linea francese.<br />

Juvarra mostra un interesse verso Bernini e Borromini, verso la cultura architettonica<br />

francese per via del confort e dell’abitabilità, <strong>di</strong> quella tedesca (che ritroviamo nella Palazzina<br />

<strong>di</strong> Stupinigi, nella Chiesa del Carmine e in Palazzo Madama), per i maestri del ‘500 come Leon<br />

Battista Alberti, Michelangelo e Palla<strong>di</strong>o (evidente nell’abside della Venaria Reale, nel connubio<br />

tra la tra<strong>di</strong>zione classica e le innovazioni personali).<br />

Con la morte <strong>di</strong> Michelangelo Garove, Juvarra rielabora la struttura della parte vecchia <strong>di</strong><br />

<strong>Torino</strong> ridefinendo il nuovo volto degli ingressi alla città con piazze e porticati, visti come spazi<br />

<strong>di</strong> accoglienza per chi arriva dalla Francia o da Milano.<br />

Nel 1716 realizza progetti per i Quartieri Militari, elabora una nuova idea <strong>di</strong> piazza porticata<br />

con lo spazio che da semicircolare <strong>di</strong>venta quadrata, le facciate a lesene prendono il nome <strong>di</strong><br />

Or<strong>di</strong>ne Gigante.<br />

A <strong>di</strong>fferenza dell’e<strong>di</strong>lizia del ‘600 le fabbriche arrivano a tre piani elevando la fisionomia <strong>di</strong><br />

tutta la città.<br />

La zona <strong>di</strong> comando: Palazzo Madama, i palazzi del governo e della burocrazia.<br />

Nel 1718 si apre il cantiere <strong>di</strong> Palazzo Madama destinato a Maria Giovanna Battista <strong>di</strong> Savoia.<br />

Viene visto come “nuovo Palazzo Reale” non come funzionalità ma come immagine emblematica.<br />

L’incisione del Vasconi rivela il vero progetto con la facciata a nove campate, l’e<strong>di</strong>ficio al centro<br />

si estende verso Palazzo Reale e a sud occupa gran parte della piazza. Il progetto è realizzato<br />

solo in parte. Emerge la grande idea <strong>di</strong> regalità tipica del periodo napoleonico, visto come unico<br />

monumento architettonico della città impreziosito anche dall’utilizzo <strong>di</strong> materiali pregiati come<br />

la pietra <strong>di</strong> Chianocco.<br />

Palazzo Reale negli anni <strong>di</strong> Juvarra rimane incolume da interventi esterni, ma all’interno adegua<br />

gli ambienti alle nuove esigenze. Fu molto attento agli aspetti funzionali dei sovrani oltre che<br />

agli aspetti che rappresentano il potere.<br />

Nel periodo <strong>di</strong> Juvarra Palazzo Reale non viene mo<strong>di</strong>ficato architettonicamente, ma solamente<br />

all’interno in base alle nuove esigenze.<br />

L’ala della biblioteca e degli archivi verrà terminata in seguito da Benedetto Alfieri.<br />

Di Juvarra è il gabinetto cinese della Regina e la Scala delle Forbici realizzata nel 1720-1721<br />

per il Principe <strong>di</strong> Piemonte Carlo Emanuele. Collega il primo piano con il secondo ed è formata<br />

da tre rampe, decorata con raffinati stucchi che sostituiscono la monumentalità ed eleganti<br />

ringhiere in ferro, non marmoree con riferimento alla Francia.

VENARIA REALE, CASTELLO DI RIVOLI, BASILICA DI SUPERGA<br />

E PALAZZINA DI CACCIA DI STUPINIGI:<br />

- Venaria Reale è una delle prime richieste <strong>di</strong> Vittorio Amedeo II per le sue residenze<br />

extraurbane. Juvarra ingloba il già monumentale progetto <strong>di</strong> Garove, in corso <strong>di</strong><br />

esecuzione, in un <strong>di</strong>segno ancora più grande che sposta verso il borgo e verso sud i<br />

limiti del complesso, ideando una nuova piazza antistante il palazzo, generata dalla<br />

presenza della nuova cappella <strong>di</strong> corte de<strong>di</strong>cata a S. Uberto e un sistema <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici <strong>di</strong><br />

servizi (scuderia e citroneria) quasi senza pari in Europa.<br />

- Il Castello <strong>di</strong> Rivoli è visto come reggia alternativa a Palazzo Reale a <strong>Torino</strong>. Il<br />

progetto fu iniziato da Garove e continuato poi da Juvarra, questa reggia extraurbana<br />

si basa su un modello francese, il rifacimento architettonico è quello della Reggia <strong>di</strong><br />

Versailles.Il palazzo viene <strong>di</strong>viso in due settori: verso <strong>Torino</strong> è la parte riservata al<br />

sovrano, verso le montagne è la parte per il principe e altri membri della famiglia.<br />

- Al polo opposto del Castello <strong>di</strong> Rivoli c’è la Reale Chiesa <strong>di</strong> Superga realizzata su<br />

progetti del 1716. La chiesa celebra le speranze <strong>di</strong> Vittorio Amedeo <strong>di</strong> vedere<br />

trasformato il suo regno in regno europeo data anche la sua posizione collinare. La<br />

struttura è costituita da un convento, un Palazzo Reale e le tombe dei Savoia (situate<br />

nei sotterranei). È a pianta centrale, cupola e campanili laterali, l’elemento unificante<br />

sono le colonne, un or<strong>di</strong>ne gigante <strong>di</strong> lesene, <strong>di</strong>ventano nel pronao colonne con sopra<br />

una grande balaustra fino al timpano. Il progetto è <strong>di</strong>fferente da quello originale.<br />

Juvarra si ispira a Bernini, Borromini, Rainal<strong>di</strong> e Pietro da Cortona con rifacimenti alla<br />

classicità romana e alla cultura francese. È “regista <strong>di</strong> una rivoluzione <strong>di</strong> gusto”.<br />

- Per la Palazzina <strong>di</strong> Caccia <strong>di</strong> Stupinigi i cantieri iniziano nel 1729, il committente è<br />

Vittorio Amedeo II. Il progetto è aperto a 360° nei prati e nei boschi <strong>di</strong> caccia dando<br />

così un nuovo profilo alle residenze. Non bastando Venaria come luogo <strong>di</strong> caccia nel<br />

‘600 nasce l’idea <strong>di</strong> questa nuova struttura dotata <strong>di</strong> servizi per la caccia, un<br />

pa<strong>di</strong>glione reale, salone e appartamenti.<br />

Lo schema <strong>di</strong> Juvarra è molto preciso, si basa su percorsi alberati e visuali, il salone e<br />

al centro <strong>di</strong> una croce <strong>di</strong> Sant’Andrea, a ovest verso Orbassano, a est verso Vinovo, a<br />

sud rotta Reale (boschi <strong>di</strong> caccia) e a nord verso <strong>Torino</strong>. L’interno è basato su un<br />

<strong>di</strong>segno <strong>di</strong> aperture (definito, enfilade), una sequenza <strong>di</strong> porte in serie che<br />

permettono <strong>di</strong> vedere ampliato (“strutture aperte”).

Archivio <strong>di</strong> Corte e Basilica <strong>di</strong> Superga<br />

Palazzina <strong>di</strong> caccia <strong>di</strong> Stupinigi e Palazzo Madama.<br />

Castello <strong>di</strong> Rivoli

Filippo Juvarra e il <strong>Teatro</strong> <strong>Regio</strong>...<br />

Nel 1730 Vittorio Amedeo II ab<strong>di</strong>ca e nel 1732 muore.<br />

Tale sovrano non aveva mai dato importanza ai luoghi dello spettacolo a <strong>di</strong>fferenza del figlio,<br />

suo successore Carlo Emanuele III che da subito intende risistemare la città partendo proprio<br />

dal centro, ossia da Piazza Castello, realizzando il “continum” (uffici per la <strong>di</strong>rezione degli<br />

affari, cioè la segreteria; gli uffici per gli incartamenti, cioè l’archivio; i luoghi per la vita <strong>di</strong><br />

relazione cioè il teatro). Collega quin<strong>di</strong> la cappella della sindone con gli appartamenti reali e<br />

me<strong>di</strong>ante un lungo corridoio utilizzato per il corpo delle segreterie, si allaccia al teatro, il<br />

Nuovo <strong>Regio</strong>. Questo progetto fu commissionato a Filippo Juvarra, il quale nel 1731 realizzò un<br />

enorme <strong>di</strong>segno (270 cm X 75 cm), tali idee però non corrispondono agli e<strong>di</strong>fici attuali a parte<br />

la sede degli archivi, infatti nel 1733 con lo scoppio della guerra <strong>di</strong> secessione polacca, che<br />

durò molti anni , l’idea <strong>di</strong> Juvarra non si realizzò mai.<br />

Il progetto da lui ideato consisteva in:<br />

- forma a staffa <strong>di</strong> cavallo con un imprecisato numero <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> 31 logge (tenendo<br />

presente che la corona ne avrebbe occupate tre).<br />

- <strong>di</strong>mensioni non molto gran<strong>di</strong>, ma il più grande da lui progettato.<br />

Prima <strong>di</strong> stabilirsi in Piemonte nel 1702, la carriera teatrale <strong>di</strong> Filippo Juvarra presenta due<br />

momenti chiave:<br />

- Il primo, quando prepara i <strong>di</strong>segni per il <strong>Teatro</strong> S.Agostino <strong>di</strong> Genova (in data non<br />

definita), inaugurato nel 1702 con struttura simile al <strong>Teatro</strong> Nuovo Falcone<br />

(inaugurato 3 anni dopo nel 1705), composto da tre or<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> palchi e gallerie, pianta a<br />

“U” allungata, atrio a forma trapezioidale, soffitto concavo con apertura centrale per<br />

il lampadario. Il maestro <strong>di</strong> Juvarra era Carlo Fntana dal quale ne trae influssi, anche<br />

se la tipica forma a staffa <strong>di</strong> cavallo da quest’ultimo molto utilizzata, nel 1695 verrà<br />

<strong>di</strong>mostrata come la migliore per favorire visibilità e eu<strong>di</strong>zione.<br />

- Il secondo momento è segnato dal viaggio compiuto da Juvarra in Portogallo tra il 1719<br />

e il 1720 durante il quale lavora per la chiesa patriarcale e il regio palazzo <strong>di</strong> Lisbona,<br />

dal quale ne trae parecchi elementi come la forma a staffa <strong>di</strong> cavallo, la stessa<br />

quantità <strong>di</strong> spazio destinato alle logge , al palco e al retropalco, e l’ingresso a<br />

cupoletta.<br />

Filippo Juvarra dopo il viaggio a Lisbona nel 1721 tornerà a <strong>Torino</strong> , ma nel 1739 lo<br />

succederà nella carica <strong>di</strong> primo architetto Benedetto Alfieri, il quale porterà a<br />

compimento il lavoro <strong>di</strong> riqualifica del <strong>Teatro</strong> <strong>Regio</strong>.

L’evoluzione della scenografia Juvarriana...<br />

Nel 1706 lo scenografo Francesco Bibiena ideò la prima “scena per angolo” per l’accademia del<br />

Porto a Bologna, un nuovo metodo <strong>di</strong> rappresentazione prospettica.<br />

Prima <strong>di</strong> questa innovazione la prospettiva teatrale metteva in relazione il palcoscenico e la<br />

sala, collegandoli da un unico asse visivo centrale, quin<strong>di</strong> la scenografia si pone va come una<br />

continuazione illusoria, ottenendo così un’unità prospettico-architettonica (tipica idea barocca:<br />

fusione e continuità tra lo spazio reale e quello immaginario, ma alla fine del 600’ <strong>di</strong>venne solo<br />

più uno schema, svuotato dal suo primitivo significato).<br />

Con le innovazioni <strong>di</strong> Filippo Juvarra il palcoscenico perderà l’unità spaziale con la sala del<br />

pubblico, <strong>di</strong>ventando un “quadro” a sé, staccato dal mondo dello spettatore. Tale <strong>di</strong>stacco sarà<br />

più apparente che reale, infatti gli assi <strong>di</strong>agonali non saranno <strong>di</strong>sposti a caso sul palcoscenico,<br />

ma obbe<strong>di</strong>ranno a regole prospettiche stabilite a priori.<br />

Anche le scenografie non architettoniche erano or<strong>di</strong>nate con rigore architettonico, ad esempio<br />

nel rappresentare un bosco si avrà:<br />

- avanti uno spiazzo <strong>di</strong> ra<strong>di</strong> ciuffi d’erba limitato ai due lati due quinte ad albero<br />

- al centro un arbusto a forma <strong>di</strong> cespugli (da considerarsi il perno della composizione)<br />

- a desta e a sinistra filari <strong>di</strong> piante, ecc.<br />

Filippo Juvarra non era influenzato dal suo essere scenografo, ma soprattutto architetto,<br />

infatti non si soffermò né sulle prospettive, né sul quadro ma concepiva la scena partendo da<br />

un abbozzo, definito un “pensiero” realizzato in <strong>di</strong>segno, nel quale rappresentava con fantasia<br />

l’idea spaziale.<br />

Dall’idea-abbozzo <strong>di</strong>segnava una pianta sommaria della scena <strong>di</strong>sponendo le quinte sul<br />

palcoscenico (proce<strong>di</strong>mento inverso rispetto al suo collega Bibbiena). Per Juvarra quin<strong>di</strong> la sua<br />

opera è pura espressione artistica <strong>di</strong> uno spazio ideale senza sottostare alle regole<br />

prospettiche.<br />

Il primo risultato dell’abbandono del metodo prospettico della scena ad angolo fu la<br />

<strong>di</strong>minuzione dell’importanza degli assi spaziali fissi e l’estensione dello spazio scenico,<br />

sviluppando così forme spaziali meno angolate e più curvilinee.<br />

Lo schema da lui utilizzato generalmente era composto da:<br />

- in primo piano ampio ambiente centrale interrotto da un colonnato in prospettiva<br />

- <strong>di</strong>etro si vedono tre gallerie, non più <strong>di</strong>sposte angolarmente tra loro ma che si<br />

chiudono <strong>di</strong>etro delle arcate su una parete circolare, dando così maggiore profon<strong>di</strong>tà.<br />

- fondale o ciclorama<br />

L’attenzione dello spettatore tende a ricadere sul secondo livello o piano interme<strong>di</strong>o.<br />

Nelle scene asimmetriche Juvarriane l’idea <strong>di</strong> spazio era molto complessa, ed erano concepite<br />

come uno spazio non visibile dallo sguardo dello spettatore, posto in un luogo immaginario (non<br />

precisato dallo scenografo).<br />

L’impostazione ferrea dell’architettura della scena viene stravolta dall’uso del colore molto<br />

pittorico e dall’uso della luce.<br />

Infatti molto importante è il gioco delle luci e delle ombre, ottenuto ad acquarello,<br />

proveniente da una sorgente nascosta ed imprecisabile che non vogliono esaltare la plasticità<br />

realistica dell’architettura, ma a trasfigurarla fino a crearne una visione fantastica, né<br />

realistica, né razionale, anche in questo caso opposta alla visione <strong>di</strong> Bibbiena.<br />

Le architetture sono imponenti, monumentali, forte la libertà espressiva che darà spazio al<br />

gusto per il fantasioso, pur rimanendo elegante.<br />

Elementi che emergeranno dalle linee incurvate ed intersecanti, sciolte e libere.

La singolare posizione delle scenografie <strong>di</strong> Juvarra si svilupperà ancora <strong>di</strong> più nelle scene “non<br />

architettoniche”, infatti il paesaggio non sarà più trattato prospetticamente.<br />

Il paesaggio sarà caratterizzato da:<br />

- composizione libera da ogni asse spaziale e da prospettive ad angolo<br />

- scena <strong>di</strong>sposta su strati successivi<br />

Molto importante è proprio la “<strong>di</strong>sposizione della scena su piani successivi”, che <strong>di</strong>venterà un<br />

metodo <strong>di</strong> uno comune in tutte le scenografie successive. Per Juvarra la <strong>di</strong>sposizione a strati è<br />

il risultato <strong>di</strong> un gusto spaziale sottolineato dalle luci-ombre.<br />

Il paesaggio sarà molto veristico, ciò sarà reso possibile dalla poesia dell’acquarello nei toni<br />

bianchi e grigi.<br />

La scena esotica è solo un aspetto, libero da ogni aderenza realistica, per creazioni <strong>di</strong> libera<br />

fantasia, aprendo alla scenografia nuove prospettive in campi sconosciuti.<br />

I sistemi tecnici dei macchinari e degli attrezzi utilizzati da Juvarra per i suoi “pensieri”:<br />

- I meto<strong>di</strong> da lui utilizzati erano strettamente connessi con la tra<strong>di</strong>zione barocca,<br />

riconoscibile nell’alternarsi <strong>di</strong> scene corte e lunghe e dall’introduzione del “carretto<br />

matto” con <strong>di</strong>dascalia (cioè, che si poteva muovere in<strong>di</strong>pendentemente dal resto della<br />

scena).<br />

- Uso <strong>di</strong> elementi scenici rotanti su perni, in modo da consentirne l’utilizzazione per più<br />

scene (variando l’angolazione).<br />

- Palcoscenico sussi<strong>di</strong>ario, posto sul fondo del palcoscenico rispetto al palcoscenico<br />

fisso.<br />

- Alcuni documenti raccolgono i <strong>di</strong>segni delle macchine (es. “carretto” per l’opera che<br />

porta le scene e per effetture i cambi <strong>di</strong> scena a vista).<br />

- “Macchina” = cubo, legato ad un sistema <strong>di</strong> funi, destinato ad essere calato in una<br />

corrispondente area quadrata delimitata sul piano sottostante, utilizzata o come<br />

strumento teorico o per delimitare la posizione del contrappeso, forse per le<br />

apparizioni celesti.<br />

- “Teloni”, utilizzati frequentemente anche per i mutamenti a vista della scena.<br />

Le attrezzature che rimangono documentate nei <strong>di</strong>segni delle “Istruzioni” sono <strong>di</strong> tipo<br />

tra<strong>di</strong>zionale, senza particolare innovazioni, si pensa però che Juvarra utilizzasse nuovi<br />

accorgimenti tecnici non documentati e destinati a rimanere segreti.<br />

La concezione scenica <strong>di</strong> Bibiena vide molti allievi, mentre l’attività <strong>di</strong> Juvarra rimase più che<br />

altro legata a lui come architetto.<br />

Infatti un vincolo fortissimo legava l’attività architettonica da quella teatrale, queste due<br />

forme d’espressione per lui erano una sola cosa, evidente dal fatto che in quegli anni i critici ci<br />

tenevano a <strong>di</strong>fferenziare, anzi fu importante proprio per la nascita <strong>di</strong> nuovi generi.<br />

“Carretto”, probabilmente per il <strong>Teatro</strong> Ottoboni <strong>di</strong> Roma.

Elenco immagini:<br />

010 / 011 Camera da Letto – Scena II del “Teodosio il Giovane”<br />

Roma, <strong>Teatro</strong> Ottoboni, 1711.<br />

012 / 013 Cortile nel Palazzo – Scena V del “Teodosio il Giovane”<br />

Roma, <strong>Teatro</strong> Ottoboni, 1711<br />

014 /015 Biblioteca - Scena VI del “Teodosio il Giovane”<br />

Roma, <strong>Teatro</strong> Ottoboni, 1711<br />

016 / 017 Salone - Scena X del “Teodosio il Giovane”<br />

Roma, <strong>Teatro</strong> Ottoboni, 1711<br />

018 / 019 Interno dei Giar<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> Giunio – Scena II del “Giunio Bruto”, 1711<br />

020 / 021 Deliziosa – Scena III del “Giunio Bruto”, 1711<br />

022 /023 Piazza <strong>di</strong> Città – Scena V del “Giunio Bruto”, 1711<br />

024 / 025 Portico – S cena IV del “Giunio Bruto”, 1711<br />

026 Porticato – Scena IX del “Giunio Bruto”, 1711<br />

027 Portico avanti al Tempio <strong>di</strong> Giove – Scena XVI del “Giunio Bruto”, 1711<br />

028 Prospetto <strong>di</strong> Palazzo – Scena II del “Ciro”.<br />

Roma, <strong>Teatro</strong> Ottobone, 1712.<br />

029 / 030 Bosco sacro ad Apollo con Trono e Tempio – Scena III del “Ciro”.<br />

Roma, <strong>Teatro</strong> Ottobone, 1712.<br />

031 / 032 Atrio – Scena X del “Ciro”.<br />

Roma, <strong>Teatro</strong> Ottobone, 1712.<br />

033 Ingresso nobile – Una scena simile è la II dell’’ “Eraclio”.<br />

Roma, <strong>Teatro</strong> Ottobone.<br />

034 Sepolcro <strong>di</strong> Aurelio (Opera non identificata).<br />

035 Cortile<br />

Roma, <strong>Teatro</strong> Ottobone.<br />

036 Atrio<br />

Roma, <strong>Teatro</strong> Ottobone.<br />

037 Atrio e scalone<br />

Roma, <strong>Teatro</strong> Ottobone.<br />

038 Deliziosa – Scena VI <strong>di</strong> “Tito e Berenice”<br />

Roma, <strong>Teatro</strong> Capranica, 1714<br />

040 Camera che introduce ad appartamenti reali<br />

Per un teatro torinese

Obbiettivo del percorso...<br />

Le opere <strong>di</strong> Filippo Juvarra sono lo spunto per riflettere sul tema della scenografia in epoca<br />

barocca attraverso un percorso a più tappe...<br />

Visita guidata alla REGGIA DI VENARIA REALE (durata 2 ore):<br />

La visita alla Reggia si concentra sulla figura <strong>di</strong> Filippo Juvarra , scenografo e primo architetto<br />

della corte sabauda dal 1714.<br />

Prima <strong>di</strong> immergersi nella luce e nelle forme della Galleria Grande e della Chiesa <strong>di</strong><br />

Sant’Uberto, capolavori del grande architetto, il percorso <strong>di</strong> visita propone infatti<br />

intepretazioni tri<strong>di</strong>mensionali <strong>di</strong> alcuni pensieri <strong>di</strong> Juvarra, <strong>di</strong>segni liberi che, per usare le sue<br />

parole, rappresentavano il piacere <strong>di</strong> fissare in un segno libero i pensieri.<br />

Nell’allestimento proposto gli schizzi <strong>di</strong> Juvarra <strong>di</strong>ventano scenografie teatrali che occupano lo<br />

spazio della sala e coinvolgono il visitatore nell’atto creativo che precede il progetto: l’idea che<br />

<strong>di</strong>venta segno grafico.<br />

Visita guidata al TEATRO REGIO e lezione sulla STORIA DELLA SCENOGRAFIA<br />

BAROCCA (durata 3 ore):<br />

A scuola, a cura degli insegnanti <strong>di</strong> educazione artistica: realizzazione <strong>di</strong> un bozzetto ispirato<br />

alle scenografie <strong>di</strong> Juvarra, eseguito su formato A4 e con tecnica a scelta.<br />

Il tema del bozzetto può ispirarsi alla Galleria Grande della Venaria e i giar<strong>di</strong>ni verso i quali si<br />

affacciava.<br />

La particolarità del bozzetto è che dovrà essere progettato su tre livelli <strong>di</strong> profon<strong>di</strong>tà:<br />

- primo piano, che funge da cornice<br />

- secondo o piano interme<strong>di</strong>o, che evidenzia gli elementi tri<strong>di</strong>mensionali come mobili o<br />

elementi architettonici<br />

- terzo piano o sfondo<br />

I tre livelli bi<strong>di</strong>mensionali, una volta sovrapposti, creeranno un’ effetto <strong>di</strong> profon<strong>di</strong>tà<br />

tri<strong>di</strong>mensionale tipico delle scenografie barocche e delle scatole ottiche dell’800’.<br />

LABORATORIO DI SCENOGRAFIA del <strong>Teatro</strong> <strong>Regio</strong>, durante il quale si realizzerà uno<br />

dei bozzetti (durata 3 ore) :<br />

Il Laboratorio si pone l’obiettivo <strong>di</strong> svelare i profon<strong>di</strong> legami tra progettazione architettonica<br />

e visione scenica nell’opera <strong>di</strong> Filippo Juvarra, e <strong>di</strong> utilizzare le tecniche <strong>di</strong> realizzazione e gli<br />

strumenti degli scenografi professionisti.<br />

Durante il laboratorio si realizzeranno 3 tele delle <strong>di</strong>mensioni <strong>di</strong> 3 mt x 2 mt, che<br />

(successivamente ritagliate e sovrapposte) riprodurranno in grande il bozzetto prescelto..