tipologie 1 e 2 - Comune di Storo

tipologie 1 e 2 - Comune di Storo

tipologie 1 e 2 - Comune di Storo

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Finale<br />

0<br />

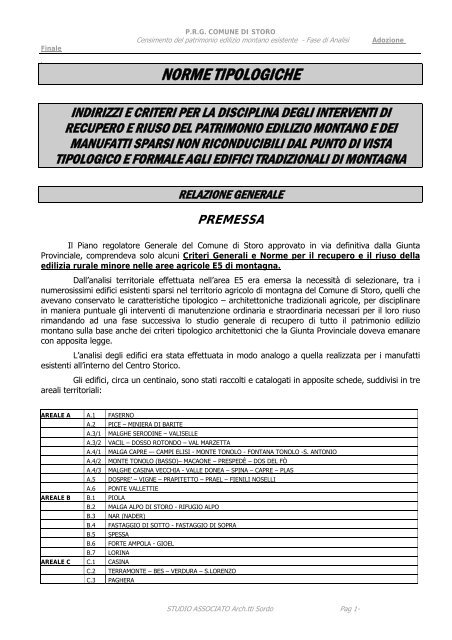

P.R.G. COMUNE DI STORO<br />

Censimento del patrimonio e<strong>di</strong>lizio montano esistente - Fase <strong>di</strong> Analisi Adozione<br />

NORME TIPOLOGICHE<br />

INDIRIZZI E CRITERI PER LA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DI<br />

RECUPERO E RIUSO DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO E DEI<br />

MANUFATTI SPARSI NON RICONDUCIBILI DAL PUNTO DI VISTA<br />

TIPOLOGICO E FORMALE AGLI EDIFICI TRADIZIONALI DI MONTAGNA<br />

RELAZIONE GENERALE<br />

PREMESSA<br />

Il Piano regolatore Generale del <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Storo</strong> approvato in via definitiva dalla Giunta<br />

Provinciale, comprendeva solo alcuni Criteri Generali e Norme per il recupero e il riuso della<br />

e<strong>di</strong>lizia rurale minore nelle aree agricole E5 <strong>di</strong> montagna.<br />

Dall’analisi territoriale effettuata nell’area E5 era emersa la necessità <strong>di</strong> selezionare, tra i<br />

numerosissimi e<strong>di</strong>fici esistenti sparsi nel territorio agricolo <strong>di</strong> montagna del <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Storo</strong>, quelli che<br />

avevano conservato le caratteristiche tipologico – architettoniche tra<strong>di</strong>zionali agricole, per <strong>di</strong>sciplinare<br />

in maniera puntuale gli interventi <strong>di</strong> manutenzione or<strong>di</strong>naria e straor<strong>di</strong>naria necessari per il loro riuso<br />

rimandando ad una fase successiva lo stu<strong>di</strong>o generale <strong>di</strong> recupero <strong>di</strong> tutto il patrimonio e<strong>di</strong>lizio<br />

montano sulla base anche dei criteri tipologico architettonici che la Giunta Provinciale doveva emanare<br />

con apposita legge.<br />

L’analisi degli e<strong>di</strong>fici era stata effettuata in modo analogo a quella realizzata per i manufatti<br />

esistenti all’interno del Centro Storico.<br />

Gli e<strong>di</strong>fici, circa un centinaio, sono stati raccolti e catalogati in apposite schede, sud<strong>di</strong>visi in tre<br />

areali territoriali:<br />

AREALE A A.1 FASERNO<br />

A.2 PICE – MINIERA DI BARITE<br />

A.3/1 MALGHE SERODINE – VALISELLE<br />

A.3/2 VACIL – DOSSO ROTONDO – VAL MARZETTA<br />

A.4/1 MALGA CAPRE –- CAMPI ELISI - MONTE TONOLO - FONTANA TONOLO -S. ANTONIO<br />

A.4/2 MONTE TONOLO (BASSO)– MACAONE – PRESPEDÈ – DOS DEL FÒ<br />

A.4/3 MALGHE CASINA VECCHIA - VALLE DONEA – SPINA – CAPRE – PLAS<br />

A.5 DOSPRE’ – VIGNE – PRAPITETTO – PRAEL – FIENILI NOSELLI<br />

A.6 PONTE VALLETTIE<br />

AREALE B B.1 PIOLA<br />

B.2 MALGA ALPO DI STORO - RIFUGIO ALPO<br />

B.3 NAR (NADER)<br />

B.4 FASTAGGIO DI SOTTO - FASTAGGIO DI SOPRA<br />

B.5 SPESSA<br />

B.6 FORTE AMPOLA - GIOEL<br />

B.7 LORINA<br />

AREALE C C.1 CASINA<br />

C.2 TERRAMONTE – BES – VERDURA – S.LORENZO<br />

C.3 PAGHERA<br />

STUDIO ASSOCIATO Arch.tti Sordo Pag 1-

Finale<br />

P.R.G. COMUNE DI STORO<br />

Censimento del patrimonio e<strong>di</strong>lizio montano esistente - Fase <strong>di</strong> Analisi Adozione<br />

Gli interventi <strong>di</strong> sola manutenzione or<strong>di</strong>naria e straor<strong>di</strong>naria, previsti per gli e<strong>di</strong>fici selezionati<br />

erano stati estesi anche per gli altri e<strong>di</strong>fici esistenti così come in<strong>di</strong>cato nell’art. 29 comma sette delle<br />

Norme <strong>di</strong> Attuazione Generali delle aree agricole a bosco e a pascolo.<br />

La gestione degli interventi e<strong>di</strong>lizi <strong>di</strong>retti riferiti ai manufatti sparsi nell’Area E5 ha evidenziato<br />

l’impossibilità <strong>di</strong> effettuare interventi anche ra<strong>di</strong>cati sugli immobili, consentendo solamente le<br />

operazioni <strong>di</strong> manutenzione or<strong>di</strong>naria e straor<strong>di</strong>naria soprattutto perché molti e<strong>di</strong>fici si trovavano in<br />

con<strong>di</strong>zioni statiche - strutturali precarie che necessitavano <strong>di</strong> interventi molto più sostanziali<br />

soprattutto in relazione anche alle sempre più pressanti richieste <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>ficazione della destinazione<br />

d’uso da agricolo a <strong>di</strong>mora temporanea.<br />

L’Amministrazione <strong>di</strong> <strong>Storo</strong> in relazione alla necessità <strong>di</strong> attuare un adeguamento dell’attuale<br />

strumento urbanistico per sod<strong>di</strong>sfare le nuove richieste <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>ficazione proposte da molti censiti e in<br />

relazione al fatto che nel frattempo la G.P. ha emanato con legge i criteri tipologici ed architettonici<br />

per la <strong>di</strong>sciplina degli interventi <strong>di</strong> recupero del patrimonio e<strong>di</strong>lizio montano, ha inteso in<strong>di</strong>viduare la<br />

nuova stesura delle norme tipologiche con lo stu<strong>di</strong>o <strong>di</strong> analisi, schedatura e in<strong>di</strong>viduazione delle<br />

<strong>tipologie</strong> architettoniche e funzionali riformulando l’intera normativa prevista nelle Aree agricole E5-<br />

E6-E7 che <strong>di</strong>a dei riferimenti <strong>di</strong> natura tecnico progettuale il più precisi e adattabili all’utente sia esso<br />

proprietario del bene sia esso progettista che deve organizzare gli interventi sui manufatti e<strong>di</strong>lizi. Con<br />

riferimento alle <strong>tipologie</strong> e<strong>di</strong>lizie in<strong>di</strong>viduate e alle categorie degli elementi architettonici e funzionali<br />

ricorrenti descritti in un apposito ABACO si è costruito un quadro <strong>di</strong> proposte che in<strong>di</strong>viduano gli<br />

in<strong>di</strong>rizzi normativi generali e specifici <strong>di</strong>stinti in elementi ricorrenti, elementi <strong>di</strong> contrasto e in<strong>di</strong>rizzi<br />

normativi specifici.<br />

Un <strong>di</strong>scorso particolare è stato fatto per il recupero dei manufatti sparsi <strong>di</strong> fondovalle ubicati<br />

in gran parte nelle aree agricole secondarie <strong>di</strong> fondovalle E4 già parzialmente urbanizzate e alcuni<br />

situati nelle aree agricole <strong>di</strong> interesse primario e secondario.<br />

Mentre per il recupero degli e<strong>di</strong>fici ubicati nelle aree E4 gli interventi sono <strong>di</strong>sciplinati da<br />

precise norme e<strong>di</strong>lizie, quelli situati nell’area E1 e E2 il recupero è con<strong>di</strong>zionato da norme legate all’uso<br />

agricolo primario dei suoli anche se i proprietari spesso non hanno un legame <strong>di</strong>retto con l’uso stesso<br />

del suolo e quin<strong>di</strong> ne rallentano il corretto riutilizzo dell’immobile sparso. Gli e<strong>di</strong>fici ricadenti pertanto<br />

nelle aree agricole primarie e secondarie non sono stati classificati in apposite schedatura ma<br />

<strong>di</strong>sciplinati dalle stesse norme riferite agli e<strong>di</strong>fici ricadenti nelle area E4 in quanto tipologicamente<br />

simili.<br />

Per quanto riguarda la definizione delle aree agricole E5 E6 E7 si fa riferimento a quanto<br />

in<strong>di</strong>viduato nella cartografia del sistema inse<strong>di</strong>ativo produttivo e infrastrutturale scala 1:10000.<br />

STUDIO ASSOCIATO Arch.tti Sordo Pag 2-

Finale<br />

P.R.G. COMUNE DI STORO<br />

Censimento del patrimonio e<strong>di</strong>lizio montano esistente - Fase <strong>di</strong> Analisi Adozione<br />

NORME TIPOLOGICHE<br />

La nuova stesura delle norme tipologiche è da considerarsi una mo<strong>di</strong>fica sostanziale delle<br />

normative morfo-tipologiche contenute nel Piano Regolatore <strong>di</strong> <strong>Storo</strong> in vigore, ed è costituita da una<br />

indagine conoscitiva dettagliata del patrimonio e<strong>di</strong>lizio montano finalizzata alla realizzazione <strong>di</strong> una<br />

corretta metodologia <strong>di</strong> analisi ed intervento per il recupero ed il riuso degli e<strong>di</strong>fici <strong>di</strong> architettura<br />

minore esistenti nelle zone agricole <strong>di</strong> montagna E5, nelle zone a bosco E6 e a pascolo E7 situate nel<br />

territorio dei comune Amministrativo <strong>di</strong> <strong>Storo</strong>.<br />

Tali zone sono caratterizzate dalla presenza <strong>di</strong> numerosissime <strong>di</strong>more temporanee che<br />

testimoniano il rapporto armonico ed equilibrato tra l’uomo e l’ambiente circostante.<br />

E’ un patrimonio <strong>di</strong> valore inestimabile, oltre che <strong>di</strong> importanza fondamentale per la<br />

salvaguar<strong>di</strong>a dell’identità storica, culturale e sociale della Comunità locale, che è stato spesso<br />

<strong>di</strong>menticato ed abbandonato ad un fatale degrado.<br />

I masi situati nel territorio <strong>di</strong> montagna <strong>di</strong> <strong>Storo</strong> rappresentano un campione significativo dei<br />

manufatti tra<strong>di</strong>zionali destinati in origine all’attività agricola e <strong>di</strong> coltivazione del bosco e uso dei<br />

pascoli.<br />

Di qui l’urgenza del recupero <strong>di</strong> tali organismi e<strong>di</strong>lizi, sviluppando e incentivando nuove forme<br />

<strong>di</strong> attività come ad esempio l’agriturismo, che permettano <strong>di</strong> operare in montagna evitando<br />

l’abbandono ed il degrado continuo del paesaggio rurale.<br />

Oggi il paesaggio rurale così come il patrimonio e<strong>di</strong>lizio montano godono <strong>di</strong> una particolare<br />

attenzione e considerazione da parte delle comunità locali, interessate non solo dall’aspetto ambientale<br />

del problema ma anche culturale, visto che vi è la tendenza a ripopolare in modo massiccio i masi nei<br />

week-end.<br />

Questo assalto in massa se non <strong>di</strong>sciplinato rischia <strong>di</strong> compromettere irrime<strong>di</strong>abilmente il<br />

paesaggio rurale e le caratteristiche tipologiche e formali originarie degli e<strong>di</strong>fici incentivando anche<br />

forme <strong>di</strong> abusivismo e<strong>di</strong>lizio incontrollato da scoraggiare proprio per i pesanti riflessi negativi che tali<br />

operazioni hanno sotto il profilo amministrativo.<br />

La mancanza <strong>di</strong> una legislazione <strong>di</strong> in<strong>di</strong>rizzo sull’argomento d’altra parte non ha facilitato<br />

l’azione delle amministrazioni locali, che spesso si sono trovate ad operare, nella formazione dei propri<br />

strumenti urbanistici, in assenza <strong>di</strong> una sia pur minima azione <strong>di</strong> coor<strong>di</strong>namento che in<strong>di</strong>vidui delle<br />

linee metodologiche d’analisi e d’intervento comuni che favoriscano il corretto recupero delle <strong>di</strong>more <strong>di</strong><br />

antica formazione e del paesaggio montano complessivo.<br />

La PAT con l’art 24 BIS della LP 5 Settembre 1991 n° 22 e s.m. ha emanato gli in<strong>di</strong>rizzi e i<br />

criteri generali per la <strong>di</strong>sciplina degli interventi <strong>di</strong> recupero e i requisiti igenico sanitari per il riutilizzo a<br />

fini abitativi degli e<strong>di</strong>fici destinati originariamente ad attività silvo-pastorali cui i comuni devono<br />

attenersi nella redazione dei PRG e loro varianti.<br />

E’ importante comunque sottolineare come non sia possibile <strong>di</strong>sgiungere il problema del<br />

recupero da quello del riuso del patrimonio e<strong>di</strong>lizio montano e quin<strong>di</strong> delle modalità attraverso cui<br />

riportare la vita all’interno della realtà rurale proponendo modelli <strong>di</strong> sviluppo sostenibili che non ne<br />

alterino l’identità, pur evitando <strong>di</strong> trasformarli in sterili "monumenti" fini a se stessi.<br />

Nelle aree montane da molto tempo si è smarrita la sapienza del fare, il senso dei vecchi<br />

villaggi, delle abitazioni, delle case sparse, dei masi, il perché <strong>di</strong> certi orientamenti, dell’organizzazione<br />

degli spazi e degli annessi stalle, fienili, depositi ecc.<br />

Si è persa la capacità <strong>di</strong> lavorare pietra e legno, un tempo a portata <strong>di</strong> mano e reperibile nel<br />

luogo a poco prezzo, ma anche la capacità <strong>di</strong> considerare importanti la realizzazione <strong>di</strong> quei dettagli<br />

STUDIO ASSOCIATO Arch.tti Sordo Pag 3-

Finale<br />

P.R.G. COMUNE DI STORO<br />

Censimento del patrimonio e<strong>di</strong>lizio montano esistente - Fase <strong>di</strong> Analisi Adozione<br />

costruttivi come ammorsamenti, incastri, sequenze <strong>di</strong> montaggio ecc. frutto <strong>di</strong> una logica costruttiva<br />

artigianale spontanea, <strong>di</strong>fficile oggi da con<strong>di</strong>videre alla luce delle nuove tecnologie sempre più portate<br />

a standar<strong>di</strong>zzare il prodotto e<strong>di</strong>lizio.<br />

In questo contesto si è realizzata una corretta metodologia <strong>di</strong> analisi e <strong>di</strong> intervento,<br />

finalizzato ad un recupero e riuso dell’esistente, ponendo l’attenzione più a precisi valori del contesto<br />

(relazioni tra prato e bosco, materiali ed elementi caratteristici degli e<strong>di</strong>fici, ecc.) che non a principi <strong>di</strong><br />

restauro filologico, proprio per perpetrare i fondamentali caratteri <strong>di</strong> memoria storica e della cultura<br />

materiale, rendendo allo stesso tempo possibile un uso concreto, in linea con alcune con<strong>di</strong>zioni<br />

essenziali della vita contemporanea.<br />

Lo stu<strong>di</strong>o si è proposto pertanto <strong>di</strong> riportare in questi luoghi il presi<strong>di</strong>o permanente della<br />

gente, tramandando nel futuro la struttura profonda del rapporto equilibrato <strong>di</strong> un tempo tra natura e<br />

antropizzazione, che devono essere degli obiettivi <strong>di</strong> ogni azione <strong>di</strong> governo del territorio.<br />

Sviluppare nuove forme <strong>di</strong> attività che consentono <strong>di</strong> operare in montagna vivendo in<br />

montagna, con l’obiettivo <strong>di</strong> non abbandonarla, non è certo un’azione facile da attuare, ma è uno<br />

sforzo che si deve intraprendere per <strong>di</strong>sincentivare l’abbandono e il conseguente degrado, proponendo<br />

nuove forme <strong>di</strong> attività remunerative compatibili con la salvaguar<strong>di</strong>a delle caratteristiche ambientali.<br />

Anche l’uomo della strada comincia a prendere coscienza della necessità <strong>di</strong> una <strong>di</strong>fferente<br />

qualità della vita, in una inversione <strong>di</strong> tendenza, in una possibile ricucitura dello strappo tra natura e<br />

costruito, tra uomo e ambiente naturale. Si deve in<strong>di</strong>viduare un altro modo <strong>di</strong> fare turismo e<br />

rispondere anche con adeguati servizi, attrezzature ed iniziative, come sviluppare forme <strong>di</strong> escursioni a<br />

pie<strong>di</strong>, soggiorni in baite e masi, proposte <strong>di</strong> agriturismo, itinerari culturali ecc..<br />

Lo stu<strong>di</strong>o quin<strong>di</strong> fissa alcune linee culturali necessarie per riuscire a controllare il fenomeno<br />

spontaneo <strong>di</strong> trasformazione del patrimonio architettonico rurale, in maniera che il riuso <strong>di</strong>venti<br />

prezioso dal punto <strong>di</strong> vista economico, in quanto permetta la permanenza degli inse<strong>di</strong>amenti rurali sul<br />

territorio, ma che <strong>di</strong>venti anche un elemento stimolante per un nuovo modo <strong>di</strong> abitare nei luoghi <strong>di</strong><br />

montagna valorizzandone i caratteri principali.<br />

La conoscenza e l’analisi storico culturale e sociale dell’ambiente <strong>di</strong> montagna ha permesso <strong>di</strong><br />

capire l’origine e le funzioni del maso attorno al quale si concentravano le principali attività <strong>di</strong> chi<br />

viveva in montagna.<br />

STUDIO ASSOCIATO Arch.tti Sordo Pag 4-

Finale<br />

P.R.G. COMUNE DI STORO<br />

Censimento del patrimonio e<strong>di</strong>lizio montano esistente - Fase <strong>di</strong> Analisi Adozione<br />

STORIA DEL MASO NELL’AMBIENTE ALPINO<br />

Il termine Maso deriva quasi certamente dal latino me<strong>di</strong>oevale “MANSUM” che significava<br />

“restare” in un determinato luogo, ed è una parola molto in uso nel parlare quoti<strong>di</strong>ano nelle zone<br />

alpine e in particolare nelle zone orientali <strong>di</strong> cui le valli Giu<strong>di</strong>carie ne fanno parte.<br />

Il Maso rappresenta un’entità minima territoriale in<strong>di</strong>spensabile per garantire il mantenimento<br />

e il funzionamento <strong>di</strong> una unità economica rurale e familiare.<br />

Nel sistema rurale Giu<strong>di</strong>cariese il Maso rappresenta un e<strong>di</strong>ficio ben strutturato che assolveva<br />

pertanto a precise esigenze funzionali e strutturali, caratterizzandosi come struttura utile e pratica per<br />

lo svolgimento dell’attività rurale abituale.<br />

Al termine Maso va associato certamente non solo il fabbricato ma anche l’entità territoriale<br />

coltivata nel quale l’e<strong>di</strong>ficio veniva collocato.<br />

La collocazione dei Masi nell’ambito del territorio montano avviene quasi sempre nelle zone a<br />

monte dei centri urbani <strong>di</strong> fondovalle spingendosi verso le altitu<strong>di</strong>ni maggiori, assumendo <strong>di</strong>mensioni<br />

via via più ridotte in termini <strong>di</strong> volumetria, con l’aumento della quota nella quale vengono a trovarsi.<br />

La costruzione generalmente in muratura (<strong>di</strong> sassi) e legno è collocata generalmente nel<br />

centro o a valle della proprietà, posizione che garantiva al conta<strong>di</strong>no un risparmio d’energia nel<br />

trasporto del fieno.<br />

Dal punto <strong>di</strong> vista tipologico, le <strong>di</strong>more rurali temporanee sono sostanzialmente omogenee, in<br />

quanto architettura spontanea fortemente specializzata, <strong>di</strong> forma semplice a capanna che si prestava<br />

ad ampliamenti funzionali laterali e sul retro senza alterarne le caratteristiche architettoniche<br />

originarie.<br />

La nascita <strong>di</strong> queste <strong>di</strong>more temporanee nell’ambiente Giu<strong>di</strong>cariese è certamente legata alle<br />

vicende storiche europee dei secoli dopo il mille, in particolare dei due perio<strong>di</strong> più significativi tra il<br />

1100 e il 1350 e ancora tra il 1400 ed il 1600.<br />

Sono queste due fasi della storia che vedono consistenti aumenti <strong>di</strong> popolazione non solo in<br />

Italia, ma anche in Europa, con invece dei perio<strong>di</strong> <strong>di</strong> falci<strong>di</strong>a delle genti colpite da epidemie <strong>di</strong> peste nel<br />

XIV e nel XVII secolo.<br />

Passate queste vicissitu<strong>di</strong>ni avverse, le popolazioni sono poi cresciute in maniera costante fino<br />

ai primi decenni del XX secolo.<br />

Tale aumento progressivo è stato accompagnato anche da un corrispettivo bisogno non solo<br />

<strong>di</strong> terreni per la coltivazione della segala, dei cereali, ecc., ma anche per l’allevamento del bestiame.<br />

Non potendo <strong>di</strong>sboscare le aree a ridosso dei nuclei abitati per ragioni <strong>di</strong> sicurezza, sono state<br />

quin<strong>di</strong> utilizzate le aree situate sui terrazzamenti glaciali in quota che garantivano la possibilità <strong>di</strong><br />

recuperare terreni falciabili nelle vicinanze anche <strong>di</strong> acqua corrente necessaria per abbeverare il<br />

bestiame.<br />

Per il resto della popolazione che rimaneva a vivere a quote meno elevate, il patrimonio<br />

e<strong>di</strong>lizio abitativo si arricchì <strong>di</strong> strutture rurali che raggiungevano <strong>di</strong>mensioni piuttosto notevoli e che<br />

venivano spesso occupate da più nuclei familiari.<br />

Il XX secolo è uno dei perio<strong>di</strong> storici in cui mutano notevolmente le esigenze e le necessità<br />

delle gente locale.<br />

Lo si può sud<strong>di</strong>videre fondamentalmente in due fasi : la prima, che arriva fino alla seconda<br />

guerra mon<strong>di</strong>ale, vede ancora un’economia locale basata sull’agricoltura e l’allevamento del bestiame,<br />

STUDIO ASSOCIATO Arch.tti Sordo Pag 5-

Finale<br />

P.R.G. COMUNE DI STORO<br />

Censimento del patrimonio e<strong>di</strong>lizio montano esistente - Fase <strong>di</strong> Analisi Adozione<br />

mentre con la seconda, dal dopoguerra in poi, si assiste ad una rivoluzione che abbraccia tutti i settori,<br />

non solo economici ma anche culturali.<br />

L’evoluzione socio-economica subita nel dopoguerra, ha apportato notevoli cambiamenti nel<br />

settore produttivo, che hanno influenzato non solo i mo<strong>di</strong> <strong>di</strong> vita, ma anche i luoghi della residenza, le<br />

necessità e la mentalità della gente.<br />

Le gran<strong>di</strong> trasformazioni sono state chiaramente quelle riferite alla crescita dell’industria, fino<br />

agli anni Ottanta, e conseguentemente del terziario, con la per<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> ruolo del settore primario.<br />

La forte flessione subita dal settore agricolo in zona, ha motivazioni che derivano<br />

fondamentalmente dalla scarsa produttività del settore rispetto ad altre località ; infatti si è assistito<br />

alla concentrazione delle attività agricole economicamente più rilevanti nelle aree maggiormente<br />

vocate (pianura), con la progressiva marginalizzazione del settore nelle nostre aree.<br />

Il conseguente abbandono dell’agricoltura <strong>di</strong> montagna, poco produttiva, ha comportato<br />

anche la progressiva incuria delle abitazioni in quota, con il conseguente degrado strutturale che ha<br />

raggiunto nella maggior parte dei casi un livello preoccupante, tanto da rendere spesso impossibile<br />

qualsiasi azione <strong>di</strong> recupero sia funzionale che strutturale.<br />

In questi ultimi anni però si sta assistendo ad un crescente bisogno, da parte delle<br />

popolazioni locali, <strong>di</strong> recuperare le <strong>di</strong>more rurali montane, per conservare così frammenti <strong>di</strong> storia in<br />

cui potersi riconoscere e riportare sul territorio il presi<strong>di</strong>o dell’uomo.<br />

A questo desiderio delle popolazioni locali, si aggiunge anche quello della gente che vive in<br />

città, i quali cercano così <strong>di</strong> acquistare gli immobili adattandoli e trasformandoli in seconde case o case<br />

<strong>di</strong> vacanza, ignorandone però spesso la loro storia ed il loro significato.<br />

STUDIO ASSOCIATO Arch.tti Sordo Pag 6-

Finale<br />

P.R.G. COMUNE DI STORO<br />

Censimento del patrimonio e<strong>di</strong>lizio montano esistente - Fase <strong>di</strong> Analisi Adozione<br />

OBIETTIVI E FINALITÀ DEGLI INDIRIZZI E CRITERI GENERALI PER IL RECUPERO E<br />

RIUSO DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO E DEI MANUFATTI SPARSI NON<br />

RICONDUCIBILI DAL PUNTO DI VISTA TIPOLOGICO E FORMALE AGLI EDIFICI<br />

TRADIZIONALI DI MONTAGNA.<br />

Come illustrato in premessa lo stu<strong>di</strong>o sul recupero dell’ambiente antropizzato <strong>di</strong> montagna ha<br />

come obbiettivo il coor<strong>di</strong>namento delle politiche urbanistiche comunali in un settore, quello del<br />

recupero del patrimonio e<strong>di</strong>lizio montano dove è mancata finora una volontà precisa <strong>di</strong> promuovere<br />

una gestione territoriale meno conservativa e penalizzante per le comunità locali.<br />

Lo Stu<strong>di</strong>o fornisce una serie <strong>di</strong> in<strong>di</strong>cazioni utili per il recupero delle caratteristiche tipologiche<br />

dei masi, me<strong>di</strong>ante un lavoro <strong>di</strong> :<br />

a) analisi ricerche miranti alla conoscenza della storia e formazione del maso in<strong>di</strong>spensabili<br />

per comprendere le destinazioni d’uso iniziali fino alle recenti trasformazioni sempre più<br />

finalizzate all’in<strong>di</strong>viduazione della struttura rurale come “casa per vacanze”.<br />

b) in<strong>di</strong>viduazione dei caratteri dell’areale <strong>di</strong> riferimento con particolare attenzione al contesto<br />

vegetale, all’articolazione dell’uso dei fabbricati (se solo deposito del fieno e ricovero degli<br />

animali, oppure manufatti con destinazione miste agricolo e residenziale temporanee,<br />

ecc.) alla posizionatura dei fabbricati, e al sistema dei percorsi <strong>di</strong> accesso.<br />

c) in<strong>di</strong>viduazione delle principali <strong>tipologie</strong> degli inse<strong>di</strong>amenti rurali, raggruppando la generalità<br />

dei fabbricati in tipi <strong>di</strong> inse<strong>di</strong>amento. Le categorie prevalenti sono infatti legate alla<br />

coltivazione permanente dei fon<strong>di</strong> agricoli e <strong>di</strong> conseguenza alla <strong>di</strong>mora stabile, che ha<br />

determinato una configurazione tipologica che comprende anche il ricovero degli animali <strong>di</strong><br />

allevamento e dei prodotti agricoli. Questo tipo <strong>di</strong> inse<strong>di</strong>amento si colloca in prevalenza<br />

nella fascia <strong>di</strong> territorio vicino ai nuclei urbani <strong>di</strong> fondovalle. Nella parte <strong>di</strong> territorio del<br />

<strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Storo</strong> situato a monte dell’abitato la categoria prevalente e legato invece alla<br />

<strong>di</strong>mora temporanea, ricovero <strong>di</strong> animali e lavorazione del formaggio. Queste caratteristiche<br />

tipologiche trovano una loro <strong>di</strong>ffusione in territori ben definiti sotto l’aspetto ambientale.<br />

d) in<strong>di</strong>viduazione degli elementi architettonici ricorrenti nell’architettura montana, in<br />

particolare l’uso dei materiali, le tecniche costruttive le forme e più dettagliatamente le<br />

finiture delle facciate, le aperture finestrate con contorni in pietra o ritagliate nella<br />

muratura, porte e portoni, coperture e aperture in corrispondenza dei sottotetti, recinzioni,<br />

muri <strong>di</strong> contenimento e conformazione degli spazi <strong>di</strong> pertinenza il tutto catalogato in un<br />

abaco contenente annotazioni, schizzi, proposte progettuali esemplificative intese come<br />

suggerimenti o raccomandazioni da seguire nelle pre<strong>di</strong>sposizioni negli interventi <strong>di</strong>retti.<br />

f) in<strong>di</strong>viduazione <strong>di</strong> una normativa semplice ed essenziale che <strong>di</strong>a dei riferimenti <strong>di</strong> natura<br />

tecnica chiari a tutti gli operatori che intendono eseguire interventi e<strong>di</strong>lizi sulle strutture<br />

rurali.<br />

STUDIO ASSOCIATO Arch.tti Sordo Pag 7-

Finale<br />

P.R.G. COMUNE DI STORO<br />

Censimento del patrimonio e<strong>di</strong>lizio montano esistente - Fase <strong>di</strong> Analisi Adozione<br />

CRITERI LOCALIZZATIVI DELLE STRUTTURE RURALI NEL TERRITORIO DI STORO,<br />

DARZO, LODRONE E RICCOMASSIMO<br />

La necessità <strong>di</strong> reperire nuovi spazi coltivabili per il mantenimento e sviluppo<br />

dell’economia agricola delle comunità rurali situate nel fondo valle ha determinato<br />

l’esigenza <strong>di</strong> recuperare nuovi territori coltivabili per garantire l’allevamento del bestiame<br />

nei perio<strong>di</strong> estivi autunnali a causa della scarsa <strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> pascoli nel fondo valle,<br />

dove i pochi spazi a <strong>di</strong>sposizione venivano usati per la coltivazione delle materie prime<br />

in<strong>di</strong>spensabili per la sopravvivenza delle comunità.<br />

Si è sviluppato pertanto fin dalle origini la necessità <strong>di</strong> recuperare nuovi spazi da utilizzare per<br />

la continuazione della pratica dell’allevamento in zone facilmente accessibili dalle <strong>di</strong>more <strong>di</strong> fondo valle<br />

e particolarmente soleggiate, non eccessivamente pendenti, possibilmente situate in zone sicure sotto<br />

il profilo geologico, in modo da garantire una permanenza stagionale temporanea sia degli animali sia<br />

dell’uomo.<br />

Queste aree collocate nel <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Storo</strong> nei terrazzamenti posti a monte degli abitati si<br />

sono via via formate e definite con operazioni <strong>di</strong> continuo <strong>di</strong>sboscamento e regolamentazione dei corsi<br />

d’acqua, creazione della viabilità, sia pedonale che veicolare, tanto da caratterizzarsi sotto il profilo<br />

strettamente paesaggistico ambientale, per la presenza <strong>di</strong> vaste aree prative punteggiate dalle <strong>di</strong>more<br />

rurali inserite, nel contesto con modeste manomissioni dell’andamento naturale del terreno, applicando<br />

tecniche <strong>di</strong> lavorazione basate sul lavoro manuale che ne limitava <strong>di</strong> conseguenza l’entità.<br />

La bonifica dei terreni da destinare a pascolo ha portato oltre al <strong>di</strong>sboscamento anche<br />

all’utilizzo <strong>di</strong> alcuni massi erratici affioranti per il reperimento del materiale lapideo necessario per la<br />

costruzione delle <strong>di</strong>more, realizzate per la maggior parte dei casi con basamenti in pietra locale con<br />

sovrastante struttura lignea del tetto.<br />

La tendenza a concepire il maso come unità minima funzionale ha spinto nella maggior parte<br />

dei casi alla proliferazione degli stessi.<br />

Si può rilevare anche dalle cartografie allegate in scala 1 :10000 come le scelte operate in<br />

origine nell’in<strong>di</strong>viduazione spontanea dei luoghi siano state ben ragionate a <strong>di</strong>mostrazione <strong>di</strong> una<br />

sempre più presente e oculata gestione del territorio.<br />

La scelta dei pascoli, l’ubicazione delle baite o masi appare determinata in funzione della loro<br />

posizione geomorfologica, che ne garantiva la continua permanenza nel tempo <strong>di</strong> tutte le operazioni<br />

d’uso del territorio con evidenti riflessi positivi anche sotto il profilo economico in quanto consentiva<br />

per lunghi perio<strong>di</strong> la conservazione delle attività inse<strong>di</strong>ate con semplici operazioni <strong>di</strong> controllo e<br />

manutenzione dei siti e delle <strong>di</strong>more nel periodo primaverile e autunnale, momenti nei quali le<br />

popolazioni rurali si apprestavano ad iniziare e terminare la loro presenza continua nei territori <strong>di</strong><br />

montagna.<br />

STUDIO ASSOCIATO Arch.tti Sordo Pag 8-

Finale<br />

P.R.G. COMUNE DI STORO<br />

Censimento del patrimonio e<strong>di</strong>lizio montano esistente - Fase <strong>di</strong> Analisi Adozione<br />

STUDIO ASSOCIATO Arch.tti Sordo Pag 9-

Finale<br />

P.R.G. COMUNE DI STORO<br />

Censimento del patrimonio e<strong>di</strong>lizio montano esistente - Fase <strong>di</strong> Analisi Adozione<br />

STUDIO ASSOCIATO Arch.tti Sordo Pag 10-

Finale<br />

P.R.G. COMUNE DI STORO<br />

Censimento del patrimonio e<strong>di</strong>lizio montano esistente - Fase <strong>di</strong> Analisi Adozione<br />

INDIVIDUAZIONE DEGLI AREALI CARATTERIZZATI DALLA PRESENZA DELLE<br />

DIMORE TEMPORANEE A MONTE DEGLI ABITATI DI STORO, DARZO, LODRONE E<br />

RICCOMASSIMO<br />

Il territorio del <strong>Comune</strong> interessato dallo stu<strong>di</strong>o è in<strong>di</strong>viduato a monte degli abitati <strong>di</strong> <strong>Storo</strong>,<br />

Darzo, Lodrone e Riccomassimo in destra e sinistra idrografica del fiume Chiese, che attraversa la valle<br />

omonima e nasce dalle pen<strong>di</strong>ci del gruppo dell’Adamello scendendo lungo la valle <strong>di</strong> Daone prima <strong>di</strong><br />

giungere nel fondovalle e prendere la <strong>di</strong>rezione Sud verso il lago d’Idro.<br />

Lungo i versanti laterali della valle, in particolare nelle zone più soleggiate sono presenti in<br />

numero elevato le <strong>di</strong>more temporanee oggetto del presente stu<strong>di</strong>o, <strong>di</strong>more che si <strong>di</strong>stinguono e si<br />

caratterizzano sia per la loro particolare conformazione planivolumetrica sia per le caratteristiche<br />

tipologiche che si <strong>di</strong>fferenziano anche se in modo non significativo da zona a zona in funzione delle<br />

abitu<strong>di</strong>ni delle popolazione presenti nei nuclei abitati del fondovalle e dalla <strong>di</strong>sponibilità delle materie<br />

prime rilevabili sul luogo necessarie per la loro costruzione.<br />

La zona interessata dalle <strong>di</strong>more rurali è stata sud<strong>di</strong>visa in tre areali così <strong>di</strong>stinti:<br />

AREALE A A.1 FASERNO<br />

A.2 PICE – MINIERA DI BARITE<br />

A.3/1 MALGHE SERODINE – VALISELLE<br />

A.3/2 VACIL – DOSSO ROTONDO – VAL MARZETTA<br />

A.4/1 MALGA CAPRE –- CAMPI ELISI - MONTE TONOLO - FONTANA TONOLO -S. ANTONIO<br />

A.4/2 MONTE TONOLO (BASSO)– MACAONE – PRESPEDÈ – DOS DEL FÒ<br />

A.4/3 MALGHE CASINA VECCHIA - VALLE DONEA – SPINA – CAPRE – PLAS<br />

A.5 DOSPRE’ – VIGNE – PRAPITETTO – PRAEL – FIENILI NOSELLI<br />

A.6 PONTE VALLETTIE<br />

AREALE B B.1 PIOLA<br />

B.2 MALGA ALPO DI STORO - RIFUGIO ALPO<br />

B.3 NAR (NADER)<br />

B.4 FASTAGGIO DI SOTTO - FASTAGGIO DI SOPRA<br />

B.5 SPESSA<br />

B.6 FORTE AMPOLA - GIOEL<br />

B.7 LORINA<br />

AREALE C C.1 CASINA<br />

C.2 TERRAMONTE – BES – VERDURA – S.LORENZO<br />

C.3 PAGHERA<br />

Il territorio montano comprendente i tre areali tra il torrente Sorino, la Val d’Ampola e il lago<br />

d’Idro rappresenta un’entità paesaggistico ambientale caratterizzata dalla presenza dei masi solamente<br />

nei pochi terrazzamenti coltivabili a prato posti sul versante destro orografico del Chiese e sinistro<br />

orografico del torrente Pelvico.<br />

Le zone interessate dai masi sono raggiungibili con stra<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> montagna con forti pendenze<br />

che si innestano con percorsi sinuosi nel territorio.<br />

L’inse<strong>di</strong>amento rurale più esteso è rappresentato dai masi <strong>di</strong> Faserno che a seguito <strong>di</strong><br />

interventi <strong>di</strong> ristrutturazione e mo<strong>di</strong>fica <strong>di</strong> destinazione d’uso originaria hanno subito manomissioni sia<br />

strutturali che architettoniche funzionali che hanno cancellato parte dell’aspetto formale e tipologico<br />

originario.<br />

Negli altri inse<strong>di</strong>amenti rurali il parziale abbandono e degrado fisico <strong>di</strong> molte strutture e<strong>di</strong>lizie<br />

in particolare quelle realizzate con l’uso <strong>di</strong> strutture lignee, ha determinato delle mo<strong>di</strong>ficazioni<br />

paesaggistico ambientali dovute alla mancanza <strong>di</strong> coltivazione dei prati.<br />

STUDIO ASSOCIATO Arch.tti Sordo Pag 11-

Finale<br />

P.R.G. COMUNE DI STORO<br />

Censimento del patrimonio e<strong>di</strong>lizio montano esistente - Fase <strong>di</strong> Analisi Adozione<br />

Dal punto <strong>di</strong> vista tipologico i masi esistenti in quelle zone sono caratterizzati da una forte<br />

specializzazione funzionale con stalle e cascinelli situati al piano terra parzialmente interrati e il fienile<br />

al piano sottotetto.<br />

La mancanza in zona della pietra granitica usata in genere per la realizzazione dei contorni e<br />

architravi delle aperture ha determinato l’inserimento nelle facciate <strong>di</strong> elementi formali come le<br />

strutture ad arco in pietra intonacata poco usate nelle costruzioni rurali.<br />

STUDIO ASSOCIATO Arch.tti Sordo Pag 12-

Finale<br />

P.R.G. COMUNE DI STORO<br />

Censimento del patrimonio e<strong>di</strong>lizio montano esistente - Fase <strong>di</strong> Analisi Adozione<br />

STUDIO ASSOCIATO Arch.tti Sordo Pag 13-

Finale<br />

P.R.G. COMUNE DI STORO<br />

Censimento del patrimonio e<strong>di</strong>lizio montano esistente - Fase <strong>di</strong> Analisi Adozione<br />

METODOLOGIA DELL’ANALISI E DEL PROGETTO DI RECUPERO E RIUSO DEL<br />

PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO E DEI MANUFATTI SPARSI NON RICONDUCIBILI<br />

DAL PUNTO DI VISTA TIPOLOGICO E FORMALE AGLI EDIFICI TRADIZIONALI DI<br />

MONTAGNA<br />

Come riportato nella premessa, si è voluto concentrare l’interesse nella definizione <strong>di</strong> una metodologia <strong>di</strong><br />

riferimento che proponga degli in<strong>di</strong>rizzi normativi pratici basati su una ricerca storico-tipologica e il censimento<br />

degli e<strong>di</strong>fici montani più significativi presenti nell’areale <strong>di</strong> riferimento appartenente al territorio <strong>di</strong> <strong>Storo</strong>, Darzo,<br />

Lodrone e Riccomassimo.<br />

L’adozione dei criteri metodologici potrà dare un risultato imme<strong>di</strong>ato per bloccare questa lenta ma<br />

inesorabile “corrosione” delle forme e dei materiali tra<strong>di</strong>zionali, stimolando i proprietari e professionisti incaricati<br />

<strong>di</strong> re<strong>di</strong>gere i progetti degli interventi <strong>di</strong>retti a porre dei freni alla propria eclettica fantasia e a riscoprire un<br />

“linguaggio locale” un tempo dettato e con<strong>di</strong>zionato dai scarsi mezzi e dalle tecniche <strong>di</strong> lavorazione <strong>di</strong>sponibili.<br />

Le costruzioni <strong>di</strong> un tempo intrattenevano con il territorio un legame molto più stretto <strong>di</strong> quanto non<br />

avvenga oggi.<br />

Il fatto <strong>di</strong> essere molto con<strong>di</strong>zionati dalla <strong>di</strong>sponibilità e presenza <strong>di</strong> materie prime, dell’agricoltura,<br />

selvicoltura e pastorizia, e dal reperimento <strong>di</strong> energie naturali, quali acqua e soleggiamento, si definiva anche un<br />

rapporto stretto tra forme e caratteristiche del sito, in<strong>di</strong>viduando peraltro un rapporto attivo con il territorio<br />

circostante con il quale stabilire una specie <strong>di</strong> processo simbiotico.<br />

Lo stu<strong>di</strong>o dei manufatti non è stato limitato solamente all’in<strong>di</strong>viduazione delle caratteristiche<br />

architettoniche e tipologiche ma è stata estesa anche al rapporto tra il fabbricato e il suo contesto.<br />

La casa rurale oggi può essere considerata un bene economico separato dalla produzione agricola o<br />

zootecnica <strong>di</strong> un tempo, e lo potrà essere anche in futuro se potranno essere tutelate anche le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong><br />

contesto.<br />

La protezione <strong>di</strong> tutte queste situazioni contestuali è altrettanto importante della conservazione dei<br />

manufatti perché sono la ragione della loro stessa esistenza (il sentiero d’accesso ai masi, i terrazzamenti, il<br />

rapporto tra bosco e prato, il tipo <strong>di</strong> vegetazione).<br />

Riportare peraltro la presenza dell’uomo in questi luoghi spesso abbandonati o lasciati in uno stato <strong>di</strong><br />

precarietà sempre più accentuata, significa anche mantenere sul territorio una presenza fondamentale che potrà<br />

essere <strong>di</strong> stimolo per un allontanamento dalla rovina e dal <strong>di</strong>ssesto.<br />

Si è cercato <strong>di</strong> scovare e riconoscere i principali caratteri costruttivi della casa rurale e del contesto nel<br />

quale è inserita, in particolare i ritmi degli elementi e<strong>di</strong>lizi e l’organizzazione <strong>di</strong>stributiva e strutturale.<br />

Per procedere concretamente nella proposta è stato necessario chiarire alcuni atteggiamenti mentali che<br />

fin ora hanno frenato il riuso dei manufatti rurali incentivando spesso il ricorso all’abusivismo e<strong>di</strong>lizio.<br />

Si deve pertanto riconoscere che riportare l’uomo a rigenerare le case rurali <strong>di</strong> montagna la vita<br />

quoti<strong>di</strong>ana dei nostri tempi, impone alcune presenze tecnologiche e certi mo<strong>di</strong> d’uso perseguibili solo con<br />

limitate introduzioni innovative ecologicamente compatibili con l’utilizzazione <strong>di</strong> materiali ecologicamente<br />

riconosciuti nell’ambito della bioarchitettura.<br />

In linea generale è ragionevole garantire una base <strong>di</strong> dotazioni tecnologiche essenziali come energia<br />

elettrica ottenuta con impianti solari evitando gli elettrodotti aerei, approvvigionamento d’acqua potabile con<br />

possibilità <strong>di</strong> eseguire vasche d’accumulo igienicamente compatibili, garantire un corretto smaltimento dei<br />

liquami con vasche a tenuta stagna o a <strong>di</strong>spersione se le con<strong>di</strong>zioni geologiche locali lo permettano, il tutto<br />

preservando la naturalità antropica del territorio e la tutela assoluta da ogni tipo d’inquinamento mantenendo<br />

nel tempo quella omogeneità paesaggistica che ancora oggi è riconoscibile.<br />

Come illustrato e puntualizzato nelle premessa l’obbiettivo che ci si è proposto è quello <strong>di</strong> formulare una<br />

linea guida illustrata e visualizzata con elementi grafici <strong>di</strong> riferimento, esemplificazioni degli interventi possibili<br />

STUDIO ASSOCIATO Arch.tti Sordo Pag 14-

Finale<br />

P.R.G. COMUNE DI STORO<br />

Censimento del patrimonio e<strong>di</strong>lizio montano esistente - Fase <strong>di</strong> Analisi Adozione<br />

più ricorrenti sulle strutture e<strong>di</strong>lizie rurali della Valle, in particolare quelli relativi alla realizzazione <strong>di</strong> locali<br />

interrati, mo<strong>di</strong>fiche alle <strong>di</strong>mensioni dell’altezza dei locali, delle superficie finestrate, in funzione delle normative<br />

igienico sanitarie.<br />

CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO E DEI MANUFATTI<br />

SPARSI NON RICONDUCIBILI DAL PUNTO DI VISTA TIPOLOGICO E FORMALE AGLI<br />

EDIFICI TRADIZIONALI DI MONTAGNA<br />

SCHEDATURA DEGLI EDIFICI<br />

Per una corretta in<strong>di</strong>viduazione degli interventi possibili sui manufatti è stato effettuata la<br />

schedatura degli e<strong>di</strong>fici così come previsto nell’art. 24/BIS della L.P. 5 Settembre 1991 n.22 e s.m. e i..<br />

La schedatura ha consentito <strong>di</strong> catalogare i fabbricati rurali in ragione del tipo, funzione, forma,<br />

collocazione nel sito <strong>di</strong> appartenenza, caratteri del contesto, giacitura dei fabbricati, con<strong>di</strong>zioni e<br />

compatibilità <strong>di</strong> riuso.<br />

La rappresentazione dei dati nelle schede è stata fatta in modo chiaro e or<strong>di</strong>nato tralasciando<br />

l’inserimento <strong>di</strong> elementi non essenziali, che spesso vengono trascurati nella stesura degli interventi<br />

<strong>di</strong>retti.<br />

La schedatura proposta nel presente stu<strong>di</strong>o, che può essere ulteriormente mo<strong>di</strong>ficata in ragione<br />

del grado <strong>di</strong> approfon<strong>di</strong>mento dell’analisi dei singoli e<strong>di</strong>fici, contiene alcuni settori <strong>di</strong> analisi così<br />

<strong>di</strong>stinti :<br />

1) in<strong>di</strong>viduazione della ubicazione dell’e<strong>di</strong>ficio accompagnata da un estratto della cartografia <strong>di</strong> piano<br />

in<strong>di</strong>spensabile per la localizzazione dell’e<strong>di</strong>ficio.<br />

E’ prevista anche l’in<strong>di</strong>viduazione approssimata <strong>di</strong> alcune soglie storiche così come proposte nella<br />

schedatura degli e<strong>di</strong>fici ricadenti nei nuclei storici d’antica origine.<br />

L ‘epoca <strong>di</strong> costruzione se da un lato ha un importanza notevole per la catalogazione storica<br />

dell’e<strong>di</strong>ficio, dall’altra evidenzia anche la vetustà dell’e<strong>di</strong>ficio stesso, che spesso coincide anche<br />

con il grado <strong>di</strong> degrado fisico. Si propone pertanto <strong>di</strong> non legare necessariamente gli interventi<br />

<strong>di</strong> riuso alla data <strong>di</strong> costruzione dell’e<strong>di</strong>ficio, se non per quelli che abbiano mantenuto nella loro<br />

complessità i caratteri architettonici e tipologici originari.<br />

2) articolazione tipologica e caratteri storico architettonici dell’e<strong>di</strong>ficio.<br />

L’in<strong>di</strong>viduazione delle caratteristiche esterne dell’e<strong>di</strong>ficio permette <strong>di</strong> classificare le <strong>tipologie</strong><br />

architettoniche <strong>di</strong> riferimento a seconda della presenza <strong>di</strong> elementi caratteristici <strong>di</strong> pregio<br />

architettonico e storico, quali tipi <strong>di</strong> coperture, strutture lignee tra<strong>di</strong>zionali, forme particolari delle<br />

aperture e uso <strong>di</strong> materiali tra<strong>di</strong>zionali.<br />

La classificazione introdotta nella schedatura in<strong>di</strong>ca gli e<strong>di</strong>fici con caratteri <strong>di</strong> pregio storico<br />

architettonico <strong>di</strong> riferimento per tutto il contesto e<strong>di</strong>ficato, e<strong>di</strong>fici <strong>di</strong> scarso pregio privi <strong>di</strong><br />

elementi caratteristici per effetto <strong>di</strong> interventi e manomissioni che ne hanno cancellato in tutto o<br />

in parte i caratteri originari.<br />

3) in<strong>di</strong>viduazione della giacitura dei fabbricati e il rapporto degli e<strong>di</strong>fici con il tipo <strong>di</strong> inse<strong>di</strong>amento.<br />

E’ stata segnalata la collocazione dell’e<strong>di</strong>ficio su terreno piano, sulla linea <strong>di</strong> declivio con il lato<br />

maggiore parallelo a questo. Il tipo <strong>di</strong> accessibilità , se tramite mulattiere, strade pavimentate ,<br />

nonche il tipo <strong>di</strong> accesso <strong>di</strong>retti al maso se tramite sentiero o altro, la giacitura dell’e<strong>di</strong>ficio, se<br />

nel bosco o fuori dal bosco su terreni terrazzati o su prati o pascoli.<br />

4) destinazione d’uso e grado <strong>di</strong> utilizzo del volume e<strong>di</strong>ficato.<br />

STUDIO ASSOCIATO Arch.tti Sordo Pag 15-

Finale<br />

P.R.G. COMUNE DI STORO<br />

Censimento del patrimonio e<strong>di</strong>lizio montano esistente - Fase <strong>di</strong> Analisi Adozione<br />

Nella scheda è stata segnalata la probabile destinazione d’uso originaria e attuale <strong>di</strong>stinta per<br />

piani e il grado d’uso se permanente o stagionale, parzialmente utilizzato o utilizzato.<br />

5) in<strong>di</strong>viduazione delle caratteristiche costruttive delle facciate.<br />

E’ stato segnalato se le facciate presentano elementi compositivi <strong>di</strong>versi come finestre, ballatoi,<br />

apertura nel sottotetto, tipo <strong>di</strong> serramento, finestra e ante d’oscuro.<br />

6) in<strong>di</strong>viduazione delle caratteristiche costruttive delle strutture murarie.<br />

E’ stato segnalato se le murature interne e esterne sono in pietra intonacate o a raso sasso, il<br />

tipo si struttura dei solai, del tetto, e <strong>di</strong> tamponamento se in legno o in muratura.<br />

7) in<strong>di</strong>viduazione del tipo <strong>di</strong> copertura<br />

Se a due o più falde o a pa<strong>di</strong>glione, il tipo <strong>di</strong> manto <strong>di</strong> copertura, se in legno o in tegole <strong>di</strong> cotto<br />

o lamiera.<br />

8) caratteri del contesto e delle pertinenze.<br />

E’ stata segnalata anche la presenza <strong>di</strong> prati da sfalcio arbusteti.<br />

9) volumi accessori.<br />

Sono stati evidenziati i volumi accessori quali legnaie, depositi esterni, isolati o aggregati<br />

all’e<strong>di</strong>ficio principale, se in legno o in muratura.<br />

La scheda è stata completata anche con delle fotografia del fabbricato nei prospetti principali<br />

rilevabili e da uno spazio destinato alle note in<strong>di</strong>spensabile per l’annotazione <strong>di</strong> elementi non<br />

riconducibili a quelli in<strong>di</strong>viduati nelle schede. Sono stati in<strong>di</strong>viduati inoltre gli e<strong>di</strong>fici ricadenti all’interno<br />

dei Siti <strong>di</strong> Importanza Comunitaria (SIC), <strong>di</strong>sciplinati da uno stu<strong>di</strong>o <strong>di</strong> “Valutazione complessiva <strong>di</strong><br />

incidenza ambientale (VI)” parte integrante della variante generale <strong>di</strong> adeguamento del PRG del<br />

<strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Storo</strong>.<br />

STUDIO ASSOCIATO Arch.tti Sordo Pag 16-

Finale<br />

P.R.G. COMUNE DI STORO<br />

Censimento del patrimonio e<strong>di</strong>lizio montano esistente - Fase <strong>di</strong> Analisi Adozione<br />

FASE DI ANALISI<br />

ABACO DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI E FUNZIONALI RICORRENTI<br />

NEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO<br />

CLASSIFICAZIONE TIPOLOGICA DEGLI EDIFICI<br />

STUDIO ASSOCIATO Arch.tti Sordo Pag 17-

Finale<br />

P.R.G. COMUNE DI STORO<br />

Censimento del patrimonio e<strong>di</strong>lizio montano esistente - Fase <strong>di</strong> Analisi Adozione<br />

ABACO DEI COMPONENTI ARCHITETTONICI E FUNZIONALI PIU’ RICORRENTI<br />

La classificazione degli e<strong>di</strong>fici in <strong>tipologie</strong> urbanistiche architettoniche rilevate nel contesto del<br />

territorio Comunale è stata completata con l’in<strong>di</strong>viduazione degli elementi architettonici e funzionali<br />

più ricorrenti in quanto il senso <strong>di</strong> un’architettura tra<strong>di</strong>zionale rurale è in<strong>di</strong>viduabile anche dai<br />

materiali usati, dalla loro aggregazione costruttiva, dalle forme più ripetute, dalle aperture, dall’uso<br />

degli spazi <strong>di</strong> pertinenza.<br />

L’abaco è composto anche da una serie <strong>di</strong> schizzi, <strong>di</strong>segni e fotografie che esemplificano i<br />

componenti architettonici e funzionali più significativi e ricorrenti, con l’aggiunta <strong>di</strong> note illustrative che<br />

possono in<strong>di</strong>rizzare le successive operazioni <strong>di</strong> recupero e riuso nel rispetto e salvaguar<strong>di</strong>a delle<br />

caratteristiche tipologiche e architettoniche originarie.<br />

L’abaco rappresenta un insieme <strong>di</strong> elementi progettuali necessari a definire gli Specifici in<strong>di</strong>rizzi<br />

normativi che dovrebbero <strong>di</strong>sciplinare e guidare le trasformazioni degli e<strong>di</strong>fici per effetto delle mutate<br />

destinazioni d’uso originarie.<br />

L’utilizzazione <strong>di</strong>versa dall’originale delle strutture rurali implica nella generalità dei casi anche<br />

delle mo<strong>di</strong>ficazioni planivolumetriche e <strong>di</strong>stributive funzionali, che dovrebbero essere contenute entro<br />

limiti <strong>di</strong> compatibilità con il mantenimento dell’identità architettonica del manufatto e del contesto nel<br />

quale l’e<strong>di</strong>ficio è inserito.<br />

Le operazioni <strong>di</strong> adeguamento del fabbricato rurale alle nuove destinazioni comportano la<br />

previsione <strong>di</strong> alcune funzioni non previste nella struttura originaria, legate ad un sistema <strong>di</strong> vita privo<br />

dei comfort moderni.<br />

Le trasformazioni d’uso consentite si possono così riassumere :<br />

1) trasformazioni in residenza degli spazi situati al piano terra originariamente destinati al<br />

ricovero degli animali e parti <strong>di</strong> essi destinati a cascinello dove si effettuavano le lavorazioni del<br />

formaggio e dove si trascorreva la vita rurale attorno al fuoco. Si caratterizzano per la presenza <strong>di</strong><br />

con<strong>di</strong>zioni igienico sanitarie precarie, dovute alla mancanza <strong>di</strong> pavimentazioni efficienti costituite in<br />

genere da tavolati in legno o lastricati in pietra posati <strong>di</strong>rettamente sul terreno naturale. Le strutture<br />

orizzontali rappresentate dai solai realizzati sempre in legno, sostenevano il peso del fieno depositato<br />

nella parte superiore dell’e<strong>di</strong>ficio. Questi spazi provvisti <strong>di</strong> aperture finestrate <strong>di</strong> ridotte <strong>di</strong>mensioni<br />

compatibili con l’uso rurale dell’e<strong>di</strong>ficio non risultano idonee alle nuove destinazioni d’uso in particolare<br />

quella residenziale anche se temporanea. Altro elemento mancante all’interno delle strutture rurali<br />

tra<strong>di</strong>zionali sono i servizi igienici, generalmente realizzati all’esterno della costruzione come volumi<br />

precari privi delle canalizzazioni <strong>di</strong> trasporto dei liquami, che generalmente venivano accumulati e<br />

successivamente <strong>di</strong>spersi nel terreno come concimi naturali. Le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> salubrità dei locali sono<br />

precarie per la mancanza <strong>di</strong> isolazione delle murature perimetrali, realizzate con murature in pietra che<br />

lasciano filtrare le acque superficiali creando ambienti umi<strong>di</strong> e malsani ;<br />

2) possibilità <strong>di</strong> effettuare ampliamenti volumetrici nei casi <strong>di</strong> comprovata necessità e per<br />

adeguamenti tecnologici richiesti da specifiche normative <strong>di</strong> settore e secondo modalità tali da non<br />

comportare la per<strong>di</strong>ta o l’alterazione delle caratteristiche tipologiche e costruttive originarie. Gli<br />

ampliamenti spesso sono stati negati proprio perché proposti in modo arbitrario, senza tenere conto<br />

delle caratteristiche architettoniche e tipologiche tra<strong>di</strong>zionali da preservare come il mantenimento della<br />

pendenza originarie delle falde <strong>di</strong> copertura, o la tendenza ad aumentare l’altezza dell’e<strong>di</strong>ficio per<br />

ricavare ulteriori locali abitabili nel piano sottotetto;<br />

3) adeguamenti funzionali da adottarsi con modeste variazioni strutturali, sia interne che<br />

esterne, in particolare la sostituzione dei solai in legno deteriorati mo<strong>di</strong>ficando se necessario anche<br />

l’imposta nelle murature, compatibilmente con il rispetto sostanziale delle aperture esterne, che<br />

dovranno coincidere il più possibile con la posizione originaria;<br />

STUDIO ASSOCIATO Arch.tti Sordo Pag 18-

Finale<br />

P.R.G. COMUNE DI STORO<br />

Censimento del patrimonio e<strong>di</strong>lizio montano esistente - Fase <strong>di</strong> Analisi Adozione<br />

4) necessità <strong>di</strong> prevedere alcune operazioni mirate a rendere l’e<strong>di</strong>ficio idoneo anche sotto il<br />

profilo igienico sanitario. La realizzazione dei servizi igienici, generalmente ricavati all’esterno, devono<br />

trovare una loro collocazione all’interno della struttura senza sottrarre spazi da destinare alla<br />

residenza, che nella quasi totalità dei casi sono presenti al piano terra parzialmente interrati. E’<br />

importante prevedere che questi locali possano essere realizzati completamente interrati con areazione<br />

naturale tramite bocche <strong>di</strong> lupo o artificiale con areazione forzata;<br />

5) in<strong>di</strong>viduazione dei criteri precisi per quanto riguarda l’approvvigionamento idrico e lo<br />

smaltimento delle acque reflue, da attuarsi anche con sistemi non tra<strong>di</strong>zionali (allacciamenti ad<br />

acquedotti pubblici o privati), pre<strong>di</strong>sponendo delle vasche <strong>di</strong> accumulo collaudate dal punto <strong>di</strong> vista<br />

igienico, da svuotare in maniera perio<strong>di</strong>ca. Per quanto riguarda lo smaltimento delle acque nere si<br />

propone la creazione <strong>di</strong> una vasca a tenuta stagna o perdente solo nel caso ne sia accettata con<br />

perizia geologica l’inesistenza <strong>di</strong> falde acquifere nella zona;<br />

6) in<strong>di</strong>viduazione dei requisiti idonei <strong>di</strong> aereoilluminazione e altezza minima dei locali, rapportati<br />

alla tipologia degli interventi negli e<strong>di</strong>fici <strong>di</strong> montagna da considerare <strong>di</strong> particolare pregio ambientale<br />

dove sia possibile derogare ai requisiti d’illuminazione naturale e dall’altezza minima dei locali su<br />

parere del me<strong>di</strong>co igienista del <strong>di</strong>stretto territorialmente competente. E’ in<strong>di</strong>spensabile valutare la<br />

rideterminazione dei parametri in funzione anche delle necessità <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>ficare alcuni elementi<br />

tipologici che caratterizzano le costruzioni <strong>di</strong> montagna, come le <strong>di</strong>mensioni esistenti delle aperture<br />

finestrate e delle porte che così come articolate e <strong>di</strong>mensionate non sono atte a garantire i requisiti <strong>di</strong><br />

aeroilluminazione dei locali a<strong>di</strong>biti a residenza temporanea. Le aperture finestrate nelle costruzioni<br />

rurali sono presenti solamente nel fronte principale rivolti verso valle, con <strong>di</strong>mensioni piccolissime e<br />

prive <strong>di</strong> serramenti finestra, accostate alle porte d’ingresso della stalla e del cascinello. Per sod<strong>di</strong>sfare<br />

i rapporti <strong>di</strong> aeroilluminazione è necessario pertanto provvedere anche un loro ri<strong>di</strong>mensionamento in<br />

larghezza e altezza, tale da non stravolgere l’aspetto compositivi dell’intera facciata. L’allargamento<br />

dei fori provoca certamente la necessità <strong>di</strong> demolire parte delle murature in pietra e scrostare quin<strong>di</strong><br />

anche parte dell’intonaco esistente. La reintroduzione delle nuove aperture con contorni in legno o in<br />

pietra locale dovrà pertanto prevedere anche una corretta ricostruzione delle murature attorno al<br />

serramento porta e finestra, usando gli stessi materiali e tecniche <strong>di</strong> lavorazione usati nella<br />

preesistenza. Un’operazione questa non <strong>di</strong>fficile da attuare che però dovrà essere fatta con attenzione<br />

per garantire il ripristino della omogeneità compositivi e cromatica delle facciate.<br />

STUDIO ASSOCIATO Arch.tti Sordo Pag 19-

Finale<br />

P.R.G. COMUNE DI STORO<br />

Censimento del patrimonio e<strong>di</strong>lizio montano esistente - Fase <strong>di</strong> Analisi Adozione<br />

ABACO DEGLI ELEMENTI RICORRENTI NEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO<br />

A ELEMENTI ARCHITETTONICI E FUNZIONALI RICORRENTI<br />

A.1 Caratteristiche strutturali degli e<strong>di</strong>fici<br />

A.2 Aperture, contorni, ante d’oscuro, serramenti esterni e inferriate<br />

A.3 Elementi strutturali e formali delle coperture, manti <strong>di</strong> copertura e lattonerie, finestre in falda,<br />

abbaini e comignoli, pannelli solari e fotovoltaici<br />

A.4 Elementi compositivi e finitura delle facciate, tamponamenti lignei, ballatoi esterni e scale<br />

esterne<br />

A.5 Ampliamenti volumetrici<br />

A.6 Assetto organizzativo e funzionale, spazi da destinare a servizi igienici, cave<strong>di</strong> perimetrali <strong>di</strong><br />

aerazione.<br />

A.7 Sistemazione e pavimentazione degli spazi <strong>di</strong> pertinenza, recinzioni e muri <strong>di</strong> contenimento.<br />

B REQUISITI IGIENICO SANITARI<br />

B.1 Igiene e<strong>di</strong>lizia e requisititi degli ambienti interni.<br />

B.2 Approvvigionamento idrico.<br />

B.3 Sistemi <strong>di</strong> smaltimento dei reflui.<br />

C VIGILANZA<br />

C.1 Vigilanza<br />

STUDIO ASSOCIATO Arch.tti Sordo Pag 20-

Finale<br />

P.R.G. COMUNE DI STORO<br />

Censimento del patrimonio e<strong>di</strong>lizio montano esistente - Fase <strong>di</strong> Analisi Adozione<br />

CLASSIFICAZIONE DELLE TIPOLOGIE INSEDIATIVE E ARCHITETTONICHE DEGLI<br />

EDIFICI INDIVIDUATI COME PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO<br />

Tra gli obiettivi principali dello stu<strong>di</strong>o per il recupero del patrimonio e<strong>di</strong>lizio montano figura<br />

l’in<strong>di</strong>viduazione delle <strong>tipologie</strong> inse<strong>di</strong>ative e dei caratteri formali che l’uomo ha costruito e in<strong>di</strong>viduato a<br />

sostegno dell’attività agro-silvo-pastorale.<br />

Le <strong>tipologie</strong> inse<strong>di</strong>ative sono state in<strong>di</strong>viduate e classificate a seconda della loro ubicazione e<br />

quota nell’ambito territoriale, ma soprattutto in relazione alle caratteristiche tipologico-funzionali più<br />

ricorrenti in<strong>di</strong>viduate negli e<strong>di</strong>fici esaminati e schedati.<br />

Le caratteristiche tipologico-funzionali sono state in<strong>di</strong>viduate in un apposito abaco dove sono<br />

evidenziate anche gli elementi architettonico-funzionali ricorrenti e quelli <strong>di</strong> contrasto.<br />

STUDIO ASSOCIATO Arch.tti Sordo Pag 21-

Finale<br />

P.R.G. COMUNE DI STORO<br />

Censimento del patrimonio e<strong>di</strong>lizio montano esistente - Fase <strong>di</strong> Analisi Adozione<br />

STUDIO ASSOCIATO Arch.tti Sordo Pag 22-

Finale<br />

P.R.G. COMUNE DI STORO<br />

Censimento del patrimonio e<strong>di</strong>lizio montano esistente - Fase <strong>di</strong> Analisi Adozione<br />

STUDIO ASSOCIATO Arch.tti Sordo Pag 23-

Finale<br />

P.R.G. COMUNE DI STORO<br />

Censimento del patrimonio e<strong>di</strong>lizio montano esistente - Fase <strong>di</strong> Analisi Adozione<br />

Tipologia 1<br />

Fabbricati rurali situati a quote variabili oltre i mt. 1.500 utilizzati solamente durante i mesi estivi per il<br />

pascolo del bestiame in prevalenza mucche, pecore o capre rappresentati in genere dalle malghe.<br />

Queste <strong>tipologie</strong> inse<strong>di</strong>ative si caratterizzano per la loro forma e <strong>di</strong>mensione in quanto realizzate in<br />

funzione <strong>di</strong> uno sfruttamento del territorio con<strong>di</strong>zionato anche dalle limitazioni imposte dalle<br />

caratteristiche naturali e dell’utilizzo stagionale che imponeva una limitazione e <strong>di</strong>visioni delle funzioni<br />

degli spazi da destinare alla svolgimento della vita degli addetti da quelli destinati al ricovero degli<br />

animali che generalmente venivano introdotti nell’e<strong>di</strong>ficio alla sera dopo l’effettuazione del pascolo<br />

<strong>di</strong>urno.<br />

In generale sono e<strong>di</strong>fici allungati, estremamente semplici, realizzati con struttura in muratura in pietra<br />

locale con copertura in legno realizzata con strutture a capriata che permettevano l’utilizzazione dello<br />

spazio interno senza impe<strong>di</strong>menti dovuti a pilastri <strong>di</strong> sostegno.<br />

Accanto al fabbricato (stalla) <strong>di</strong> solito è realizzato il fabbricato destinato alla conservazione e<br />

lavorazione del latte con annesso il locale <strong>di</strong> ritrovo dei malgari e nel sottotetto gli spazi soppalcati per<br />

i giacigli degli stessi.<br />

Spesso i giacigli dei malgari sono realizzati anche negli stalloni, me<strong>di</strong>ante soppalchi a vista sulla stalla.<br />

ESEMPI TIPOLOGICI<br />

STUDIO ASSOCIATO Arch.tti Sordo Pag 24-

Finale<br />

P.R.G. COMUNE DI STORO<br />

Censimento del patrimonio e<strong>di</strong>lizio montano esistente - Fase <strong>di</strong> Analisi Adozione<br />

A.1 CARATTERISTICHE STRUTTURALI DEGLI EDIFICI<br />

ELEMENTI RICORRENTI<br />

• Muratura interna ed esterna in pietra locale faccia a vista intonacata a raso sasso;<br />

• Strutture principali del tetto in legno tipo fiume con capriate a vista e “mezzecase” in legno<br />

appoggiate sulle murature perimetrali;<br />

• Strutture dei solai interni in legno tipo fiume incastrate o appoggiate sulle murature portanti in<br />

pietra;<br />

• Altezze delle murature non superiori ad un piano nella parte a stalla o due piani nel volume<br />

destinato a cascinello e stanze del malgaro. Nella parte a monte la muratura in sassi è in generale<br />

parzialmente interrata priva <strong>di</strong> isolazione.<br />

ELEMENTI CONTRASTANTI<br />

• Eliminazione delle strutture lignee a vista del tetto impostate sulle murature immerse nelle<br />

murature perimetrali;<br />

• Eliminazione dei solai interni in legno con altri in latero cemento.<br />

STUDIO ASSOCIATO Arch.tti Sordo Pag 25-

Finale<br />

P.R.G. COMUNE DI STORO<br />

Censimento del patrimonio e<strong>di</strong>lizio montano esistente - Fase <strong>di</strong> Analisi Adozione<br />

A.2 APERTURE, CONTORNI, ANTE D’OSCURO, SERRAMENTI<br />

ESTERNI E INFERRIATE<br />

ELEMENTI RICORRENTI<br />

• Le aperture finestrate, porte e portoni d’ingresso esistenti sono in generale prive <strong>di</strong> contorni sia<br />

lignei che in pietra;<br />

• Di norma sono ritagliate nelle murature portanti in pietra a forma quadrata con intelaiatura lignea<br />

arretrata rispetto al filo esterno delle murature;<br />

• Nelle costruzioni destinate a stalla le aperture, spesso prive <strong>di</strong> serramenti finestra, si estendono fino<br />

a contatto delle strutture lignee del tetto appoggiato sulle murature perimetrali provviste <strong>di</strong> ante<br />

d’oscuro a ribalta sulle murature.<br />

• Nelle costruzioni destinate a cascinello e ricovero dei malgari le aperture ritagliate nelle murature<br />

anch’esse <strong>di</strong> forma quadrata sono provviste <strong>di</strong> serramenti finestra e scuretti in legno a ribalta.<br />

ELEMENTI CONTRASTANTI<br />

• In generale nelle costruzioni rurali d’alta quota non esistono elementi <strong>di</strong> contrasto in quanto gli<br />

interventi fin’ora realizzati sono stati rispettosi sia dell’uso dei materiali sia delle forme tra<strong>di</strong>zionali.<br />

STUDIO ASSOCIATO Arch.tti Sordo Pag 26-

Finale<br />

P.R.G. COMUNE DI STORO<br />

Censimento del patrimonio e<strong>di</strong>lizio montano esistente - Fase <strong>di</strong> Analisi Adozione<br />

A.3 ELEMENTI STRUTTURALI E FORMALI DELLE COPERTURE,<br />

MANTI DI COPERTURA E LATTONERIE, FINESTRE IN FALDA<br />

ABBAINI E COMIGNOLI, PANNELLI SOLARI E FOTOVOLTAICI<br />

ELEMENTI RICORRENTI<br />

• Strutture del tetto in legno uso fiume lavorato a mano <strong>di</strong> norma a due falde orientate secondo la<br />

pendenza del terreno e con timpano verso valle;<br />

• Manto <strong>di</strong> copertura in lamiera grecata o in scandole <strong>di</strong> legno;<br />

• Lattoneria in rame o acciaio zincato;<br />

• Comignoli realizzati in pietra con copertura in lamiera;<br />

• Di norma non compaiono abbaini o finestre in falda.<br />

ELEMENTI CONTRASTANTI<br />

• Negli e<strong>di</strong>fici in<strong>di</strong>viduati compaiono elementi <strong>di</strong> contrasto in particolare la forma dei comignoli.<br />

STUDIO ASSOCIATO Arch.tti Sordo Pag 27-

Finale<br />

P.R.G. COMUNE DI STORO<br />

Censimento del patrimonio e<strong>di</strong>lizio montano esistente - Fase <strong>di</strong> Analisi Adozione<br />

A.4 ELEMENTI COMPOSITIVI E FINITURA DELLE FACCIATE,<br />

TAMPONAMENTI LIGNEI, BALLATOI ESTERNI E SCALE<br />

ESTERNE<br />

ELEMENTI RICORRENTI<br />

• E<strong>di</strong>fici privi <strong>di</strong> ballatoi esterni e loggiati coperti;<br />

• Le facciate esterne, <strong>di</strong> norma realizzare in murature <strong>di</strong> sassi, sono intonacate con malta <strong>di</strong> calce<br />

spenta applicata a raso sasso;<br />

• Le aperture finestrate sono inserite nelle facciate in modo calibrato e in relazione alle esigenze<br />

funzionali;<br />

ELEMENTI CONTRASTANTI<br />

• In queste costruzioni non sono stati rilevati particolari elementi <strong>di</strong> contrasto.<br />

STUDIO ASSOCIATO Arch.tti Sordo Pag 28-

Finale<br />

P.R.G. COMUNE DI STORO<br />

Censimento del patrimonio e<strong>di</strong>lizio montano esistente - Fase <strong>di</strong> Analisi Adozione<br />

A.5 AMPLIAMENTI VOLUMETRICI<br />

ELEMENTI RICORRENTI<br />

• Gli ampliamenti volumetrici sono realizzati in genere prolungando il volume destinato a stalla o<br />

cascinello o ricavati sul retro prolungando le falde <strong>di</strong> copertura.<br />

ELEMENTI CONTRASTANTI<br />

• In queste costruzioni non sono stati rilevati elementi <strong>di</strong> contrasto.<br />

STUDIO ASSOCIATO Arch.tti Sordo Pag 29-

Finale<br />

P.R.G. COMUNE DI STORO<br />

Censimento del patrimonio e<strong>di</strong>lizio montano esistente - Fase <strong>di</strong> Analisi Adozione<br />

A.6 ASSETTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE, SPAZI DA<br />

DESTINARE A SERVIZI IGIENICI E CAVEDI PERIMETRALI DI<br />

AERAZIONE<br />

ELEMENTI RICORRENTI<br />

• Negli e<strong>di</strong>fici è stato conservato l’assetto organizzativo originario, con qualche lieve mo<strong>di</strong>fica interna<br />

per la realizzazione dei servizi igienici in<strong>di</strong>spensabili per praticare la residenzialità temporanea negli<br />

alpeggi.<br />

• Le costruzioni esistenti sono prive <strong>di</strong> cave<strong>di</strong> perimetrali <strong>di</strong> aerazione dei locali interrati.<br />

• Non sono stati ravvisati elementi <strong>di</strong> contrasto.<br />

ELEMENTI CONTRASTANTI<br />

STUDIO ASSOCIATO Arch.tti Sordo Pag 30-

Finale<br />

P.R.G. COMUNE DI STORO<br />

Censimento del patrimonio e<strong>di</strong>lizio montano esistente - Fase <strong>di</strong> Analisi Adozione<br />

A.7 SISTEMAZIONE E PAVIMENTAZIONE DEGLI SPAZI DI<br />

PERTINENZA, RECINZIONI E MURI DI CONTENIMENTO<br />

ELEMENTI RICORRENTI<br />

• Gli spazi <strong>di</strong> pertinenza degli e<strong>di</strong>fici sono generalmente pianeggianti nella parte a valle, seguono<br />

invece l’andamento del terreno fino a ridosso delle murature esterne sui lati e sul retro. Le<br />

pavimentazioni sono in genere realizzate con manto erboso o lastricate con pietre locali posate<br />

<strong>di</strong>rettamente sul terreno vegetale costipato, senza l’uso <strong>di</strong> leganti cementizi.<br />

• Le recinzioni in genere sono presenti solamente nelle imme<strong>di</strong>ate pertinenze dell’e<strong>di</strong>ficio per<br />

delimitare e proteggere le stesse dall’ingresso <strong>di</strong> animali sono presenti anche in prossimità degli<br />

ingressi principali ai locali a<strong>di</strong>biti a cascinello o alla lavorazione del formaggio. Sono realizzate<br />

sempre in legno con or<strong>di</strong>tura verticale conficcate nel terreno stesso senza muretti <strong>di</strong> sostegno.<br />

• Solitamente le murature <strong>di</strong> contenimento, <strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni contenute per la <strong>di</strong>fficoltà <strong>di</strong> eseguirle a<br />

mano, sono realizzate a secco in pietra locale parzialmente lavorata applicata ad opera incerta e <strong>di</strong><br />

altezze limitate.<br />

• Non sono stati ravvisati elementi <strong>di</strong> contrasto.<br />

ELEMENTI CONTRASTANTI<br />

STUDIO ASSOCIATO Arch.tti Sordo Pag 31-

Finale<br />

P.R.G. COMUNE DI STORO<br />

Censimento del patrimonio e<strong>di</strong>lizio montano esistente - Fase <strong>di</strong> Analisi Adozione<br />

B.1 IGIENE EDILIZIA E REQUISITI DEGLI AMBIENTI INTERNI<br />

ELEMENTI RICORRENTI<br />

• Gli ambienti interni sono strutturati in maniera da sod<strong>di</strong>sfare le esigenze d’uso <strong>di</strong> una popolazione<br />

abituata a convivere con situazioni igienico sanitarie che oggi appaiono intollerabili e non rispettose<br />

delle <strong>di</strong>rettive emanate dalla legislazione in vigore.<br />

ELEMENTI CONTRASTANTI<br />

• Negli e<strong>di</strong>fici esistono degli elementi <strong>di</strong> contrasto con la legislazione vigente in particolare per quanto<br />

riguarda l’altezza e la superficie minima dei locali abitabili e i rapporti aeroilluminanti.<br />

STUDIO ASSOCIATO Arch.tti Sordo Pag 32-

Finale<br />

P.R.G. COMUNE DI STORO<br />

Censimento del patrimonio e<strong>di</strong>lizio montano esistente - Fase <strong>di</strong> Analisi Adozione<br />

B.2 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO<br />

ELEMENTI RICORRENTI<br />

• L’approvvigionamento idrico avviene <strong>di</strong> norma con allacciamenti a sorgenti locali dove non sempre<br />

le acque sod<strong>di</strong>sfano i requisiti <strong>di</strong> qualità previsti del D.P.R. 24 Maggio 1988 n°236.<br />

ELEMENTI CONTRASTANTI<br />

• L’impiego dell’acqua non potabile viene spesso praticata anche in e<strong>di</strong>fici dove è stato attuato il<br />

cambio <strong>di</strong> destinazione d’uso, da agricola a residenziale non permanente, nei quali non è possibile<br />

da parte del sindaco rilasciare la <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> abitabilità secondo quanto previsto dagli art. 248-<br />

249 del titolo III dell’igiene del suolo del testo unico delle leggi sanitarie.<br />

STUDIO ASSOCIATO Arch.tti Sordo Pag 33-

Finale<br />

P.R.G. COMUNE DI STORO<br />

Censimento del patrimonio e<strong>di</strong>lizio montano esistente - Fase <strong>di</strong> Analisi Adozione<br />

B.3 SISTEMI DI SMALTIMENTO DEI REFLUI<br />

ELEMENTI RICORRENTI<br />

• Lo smaltimento dei reflui proveniente dalle stalle e concimaie avviene <strong>di</strong>rettamente con immissione<br />

nel terreno.<br />

ELEMENTI CONTRASTANTI<br />

• Lo smaltimento dei reflui avviene spesso in fosse a <strong>di</strong>spersione nel terreno, senza alcuna<br />

precauzione nei riguar<strong>di</strong> delle falde acquifere sottostanti.<br />

STUDIO ASSOCIATO Arch.tti Sordo Pag 34-

Finale<br />

P.R.G. COMUNE DI STORO<br />

Censimento del patrimonio e<strong>di</strong>lizio montano esistente - Fase <strong>di</strong> Analisi Adozione<br />

Tipologia 2<br />

Gli e<strong>di</strong>fici classificati nella tipologia 2 rappresentano quelli meno ricorrenti nel territorio montano<br />

analizzato e risultano ubicati in prevalenza su terreni pianeggianti o su terrazzamenti dove non era<br />