montecassiano - ARMANDO FOTO com

montecassiano - ARMANDO FOTO com

montecassiano - ARMANDO FOTO com

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

MONTE C ASSIANO<br />

IL NOSTRO PAE SE<br />

GUIDA SCRITTA E ILLUSTRATA DAI RAGAZZI PER I RAGAZZI<br />

ISTITUTO COMPRENSIVO “Giovanni Cingolani”<br />

Scuola Secondaria I Grado<br />

MONTECASSIANO<br />

2 3

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO<br />

L’obiettivo di questo lavoro è di rendere i ragazzi consapevoli delle proprie radici<br />

storiche, linguistiche e artistiche, offrendo loro l’opportunità di conoscere il territorio<br />

<strong>com</strong>unale dal punto di vista fisico, economico ed amministrativo e di <strong>com</strong>prendere al<br />

meglio il senso delle tradizioni, delle feste e delle diverse attività.<br />

È stata utilizzata la metodologia della ricerca distinguendo, selezionando ed analizzando<br />

vari tipi di fonti storiche, leggendo ed interpretando carte topografiche, grafici, foto<br />

da terra ed aeree; infine è stato osservato direttamente ed indirettamente il territorio<br />

di Montecassiano per <strong>com</strong>prendere ed individuare aspetti e problemi dell’interazione<br />

uomo-ambiente, riconoscendone le modificazioni apportate nel corso dei secoli.<br />

Attraverso la conoscenza e l’amore per il proprio paese si matura un atteggiamento<br />

di rispetto e di conservazione dei luoghi in cui si vive, cercando di migliorarli, nella<br />

consapevolezza che sono patrimonio <strong>com</strong>une.<br />

COLOPHON<br />

Elisabetta Rocco<br />

EDITORE:<br />

Istituto Comprensivo “G. Cingolani” Montecassiano-Scuola Secondaria di 1° Grado<br />

REFERENTE DEL PROGETTO DIDATTICO:<br />

prof.ssa Elisabetta Rocco<br />

DOCENTI IMPEGNATI:<br />

E. Rocco, O. Serafini, G. Pigliapoco, A. Trubbiani, A. Sbrancia, I. Scoccia<br />

ANNI SCOLASTICI:<br />

2006/07-2007/08-2008/09<br />

REALIZZAZIONE TESTI E DISEGNI:<br />

classi 2^ e 3^ degli anni scolastici di riferimento<br />

POESIA “Montecassiano” (pag. 9):<br />

prof.ssa Maristella Angeli<br />

PROGETTO GRAFICO:<br />

Armando Pettinari<br />

STAMPA:<br />

Tipografia S. Giuseppe Pollenza (Macerata)<br />

ANNO:<br />

2010 1^ Edizione<br />

CARTA:<br />

patinata opaca gr. 150<br />

CARATTERI:<br />

Times<br />

MONTE C ASSIANO<br />

IL NOSTRO PAE SE<br />

Questa Guida è la conclusione di un progetto didattico che ha visto impegnati, negli<br />

ultimi tre anni scolastici, docenti di diverse discipline e più classi della Scuola Secondaria<br />

di Primo Grado.<br />

L’attività aveva <strong>com</strong>e obiettivi principali la scoperta e la conoscenza del patrimonio<br />

storico-artistico-culturale del territorio di Montecassiano. Di tale progetto la Guida è il<br />

risultato più significativo. Ma non l’unico. Già nell’aprile dell’anno scorso gli alunni<br />

hanno dato il loro contributo alla Giornata del FAI, <strong>com</strong>e “ciceroni”, illustrando, ai<br />

numerosi visitatori, le eccellenze storico-artistiche del nostro paese. Si sono impegnati,<br />

inoltre, nella realizzazione di un plastico del centro storico e di un video per la Giornata<br />

delle Marche. A corollario di questo percorso molteplici attività volte alla scoperta<br />

delle tradizioni locali.<br />

La necessità di costruire e di consolidare l’identità locale, da un lato, e la ricchezza del<br />

patrimonio artistico e architettonico, dall’altro, ci hanno negli anni sempre più convinti<br />

della validità di un lavoro didattico incentrato su questi aspetti. Infatti di questa straordinaria<br />

eredità che ci giunge da lontano si ha poca consapevolezza, anche perché negli<br />

ultimi anni è notevolmente cambiato il tessuto sociale ed urbano di Montecassiano:<br />

moltissimi ragazzi provenienti da regioni e paesi diversi, ma anche dalle stesse frazioni<br />

del Comune, hanno una conoscenza superficiale del prezioso giacimento culturale che<br />

è il loro paese.<br />

Nell’opinione pubblica, inoltre, sempre più sta maturando la consapevolezza del<br />

recupero dei centri storici,intesi <strong>com</strong>e luoghi simbolici in cui si ritrova l’identità di una<br />

<strong>com</strong>unità, e della necessità di dare importanza alla storia locale. Bene ha fatto, pertanto,<br />

l’amministrazione <strong>com</strong>unale ad impegnarsi nella valorizzazione di questo patrimonio e<br />

nel risanamento conservativo del centro storico.<br />

Dunque questa piccola Guida, scritta e illustrata dai ragazzi per i ragazzi, vuole essere<br />

un piccolo contributo offerto dalla Scuola Secondaria per la conoscenza del territorio.<br />

L’originalità del progetto grafico sarà, sicuramente, di grande aiuto per i ragazzi nella<br />

scoperta di edifici, chiese, monumenti che non sono stati fino ad ora conosciuti ed apprezzati.<br />

Desidero ringraziare, per l’immenso e lungo lavoro che ha richiesto la realizzazione<br />

della Guida, la prof.ssa Elisabetta Rocco, referente del progetto, i docenti di Lettere, di<br />

Tecnologia, di Arte e Immagine, Armando Pettinari, ideatore e realizzatore del progetto<br />

grafico, e il Sindaco di Montecassiano per il suo sostegno. La nostra gratitudine al<br />

<strong>com</strong>une di Montecassiano, alla BCC di Recanati e Colmurano, a Stefano Tartabini del<br />

Ristorante Anton e alla Pro Loco: senza il loro contributo non sarebbe stata possibile la<br />

stampa di questo libro.<br />

Ma un elogio e un grazie particolare vanno a tutti gli alunni che, negli scolastici 2006/07,<br />

2007/08, 2008/09, si sono impegnati con passione e con curiosità nel lavoro di ricerca,<br />

di studio di tutto ciò che riguarda la vita, la storia, la cultura, la religione, la natura, le<br />

tradizioni, le leggende, i monumenti, le chiese rurali, le ville di uno dei borghi più belli<br />

del maceratese: MONTECASSIANO.<br />

Il dirigente scolastico<br />

Montecassiano, 19 aprile 2010 Nicola di Monte<br />

4 5

INDICE<br />

I. Vi presentiamo il nostro paese<br />

1. Montecassiano in versi.................................................<br />

2. Montecassiano e il suo territorio.................................<br />

3. Lo stemma <strong>com</strong>unale...................................................<br />

4. Il toponimo...................................................................<br />

II. Montecassiano nella storia<br />

1. Le origni......................................................................<br />

2. La nascita del Comune................................................<br />

3.Il Quattrocento e il Cinqucento....................................<br />

4. Il Seicento e il Settecento..............................................<br />

5. L’Ottocento...................................................................<br />

6. Il Novecento..................................................................<br />

III. La struttura urbana del territorio<br />

1. Lo sviluppo del centro storico......................................<br />

2. Le mura e le porte.........................................................<br />

3. Le frazioni.....................................................................<br />

IV. Tre itinerari di visita<br />

Piazza Leopardi...............................................................<br />

1. Da piazza Leopardi alla Porta del Cerreto.................<br />

2. Da piazza Leopardi alla chiesa di Santa Croce..........<br />

3. Da piazza Leopardi a Palazzo Buscalferri..................<br />

Pag.<br />

6-8<br />

9<br />

12<br />

13<br />

15<br />

16<br />

17<br />

20<br />

21<br />

24<br />

24<br />

26<br />

27<br />

28<br />

30<br />

32<br />

38<br />

40<br />

40<br />

53<br />

60<br />

6 7<br />

INDICE<br />

V. Curiosità<br />

1. Le ville...........................................<br />

2. Le chiese rurali......................................<br />

3. Le fonti e i lavatoi................<br />

4. Gli stemmi gentilizi...................................<br />

5. I cortili...........................................<br />

6. Le taverne..............................................<br />

7. Le grotte....................................................<br />

8. Le feste, le fiere e le sagre.........................<br />

Pag.<br />

65<br />

65<br />

68<br />

69<br />

72<br />

73<br />

74<br />

75<br />

75

MONTE C ASSIANO<br />

8 9

I. Vi presentiamo il nostro paese<br />

1. Montecassiano in versi<br />

Montecassiano<br />

Ciottoli nelle strette viuzze<br />

strade consunte<br />

dagli infiniti passi<br />

ciabattare nell’eco delle stanze<br />

profumo di pane appena sfornato<br />

vocio di donne nel viavai della vita<br />

camini, segnali di fumo<br />

rintocco di campane<br />

nel ricordo del tempo<br />

tradizioni protette<br />

<strong>com</strong>e scudi a difesa<br />

battaglie vinte<br />

musica, banda del paese<br />

palio e sughitti a festeggiare<br />

la memoria<br />

di chi resta a ricordare<br />

10 11

Dai, vieni a visitare il mio paesello,<br />

tu non sai quant’è bello!<br />

Il suo nome è Montecassiano<br />

e per visitarlo cammina piano piano,<br />

così potrai vedere,<br />

la sua armonia e le sue magiche sere.<br />

Se tu entri da una delle tre porte<br />

arriverai, per stradine lunghe e corte,<br />

al suo pezzo più forte:<br />

la piazza ed il Palazzo dei Priori,<br />

con seduti nel bar tanti signori!<br />

Se un po’ d’aria buona vuoi respirare,<br />

al Parco del Cerreto devi andare<br />

e se una mangiata ti vuoi fare,<br />

alla Festa de’ Sughitti devi partecipare.<br />

E se ancora non credi che sia speciale,<br />

puoi chiedere a quelli<br />

che d’Italia l’hanno eletto uno dei borghi più belli!<br />

Montecassiano un paese di tradizioni,<br />

con feste, bande e canzoni<br />

tutto questo mantenendo la sua tranquillità<br />

e infondendo alla gente molta felicità.<br />

Dei sughitti è la festa, che nel cuore ci resta<br />

mettendo l’allegria, che non riesce ad andar via.<br />

Montecassiano, paese piccolo di dimensioni.<br />

Ma grande nelle emozioni.<br />

Tranquillo, festoso e tradizionale,<br />

questo è il paese che ti fa sognare.<br />

Montecassiano nato da lontano,<br />

può sembrare un po’ strano,<br />

ma ogni mese, troverai tante sorprese,<br />

sempre nuove di questo paese.<br />

Cinque colli verdeggianti, mura antiche e imponenti<br />

lo puoi riconoscere anche da lontano, il campanile<br />

spunta festoso<br />

è il nostro paese Montecassiano.<br />

Tornando a casa, da non molto lontano<br />

si scorge quel colle, ove sorge Montecassiano.<br />

Gli alberi, le mura, le case e il campanile,<br />

per cui provi nostalgia, ogni volta che vai via.<br />

Una zona pacifica.<br />

La gente tranquilla, con cui ti diverti<br />

anche senza far nulla.<br />

12 13

2. Montecassiano e il suo territorio<br />

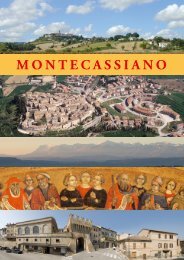

Il Comune di Montecassiano si trova in provincia di Macerata. Esso confina<br />

a nord con il Comune di Montefano, a nord-est e a est con Recanati, a sud e<br />

a ovest con Macerata, a nord-ovest con Appignano. Il territorio è in gran parte<br />

delimitato da due corsi d’acqua: il torrente Monocchia, che da nord-ovest a est<br />

segna il confine con Appignano, Montefano e Recanati, e il fiume Potenza, che<br />

a sud separa il Comune di Montecassiano da quello di Macerata.<br />

Il territorio, che occupa una superficie di circa 33 Kmq., è in prevalenza costituito<br />

da colline. Solo la parte sud, lungo il Potenza, è <strong>com</strong>pletamente pianeggiante.<br />

La popolazione supera i 7.000 abitanti.<br />

Il capoluogo, posto al centro del territorio <strong>com</strong>unale, sorge a 215 metri di altitudine<br />

sul livello del mare. Esso dista 10 Km. da Macerata, circa 40 Km. da<br />

Ancona, 25 km. dalla costa adriatica e circa 80 Km. dall’Appennino.<br />

Il territorio è suddiviso in ventitré contrade e <strong>com</strong>prende quattro importanti centri<br />

abitati (frazioni o località): Sambucheto, Sant’Egidio, Valle Cascia e Vissani.<br />

Montecassiano conserva ancora testimonianze interessanti dal punto di vista storico<br />

e ambientale, che lo caratterizzano dandogli un’identità per cui fino ad oggi<br />

ha meritato diversi riconoscimenti a livello nazionale.<br />

3. Lo stemma <strong>com</strong>unale<br />

Lo stemma del Comune di Montecassiano,<br />

adottato con decreto<br />

governativo del 4 febbraio 1930, è<br />

attualmente costituito da cinque<br />

monti o colli di colore verde in<br />

campo azzurro, sovrastati da due<br />

stelle dorate, con al centro una croce,<br />

anch’essa dorata. Sullo stemma<br />

campeggia una corona con merli<br />

ghibellini e tre porte che richiamano<br />

la cinta muraria del paese.<br />

I cinque colli, individuati dal canonico<br />

Pacifico Marchetti all’inizio<br />

dei suoi Annali Ecclesiastici (pag.<br />

48), rappresentano Monte dell’Abate,<br />

Monte Libano, Monte Ferro,<br />

Monte della Serra e Monte di<br />

Collina.<br />

La tradizione vuole che le due stelle<br />

simboleggino i santi protettori di<br />

Montecassiano: san Giuseppe e san<br />

Cassiano.<br />

Anticamente al posto della croce,<br />

sopra i cinque colli colorati di verde<br />

scuro, si trovava una fascia azzurra<br />

trasversale in campo rosso. Questa variazione,<br />

apportata con decreto consiliare<br />

del 17 marzo 1549, si deve alla<br />

devozione dei montecassianesi per la<br />

reliquia ritenuta della Croce Santa, venerata<br />

in paese fin dal XIII secolo.<br />

14 15

Per conservare degnamente la reliquia della croce di Cristo, nel 1481 il Comune<br />

di Montecassiano acquistò una pregiatissima stauroteca poi donata<br />

alla Collegiata. Questo reliquiario a forma di croce è costituito da una struttura<br />

in legno ricoperta da sottili lamine d’argento. Nel medaglione centrale è<br />

rappresentata la Traslazione della Santa Casa di Loreto, con la Madonna e il<br />

Bambino Gesù fra gli angeli; nella parte posteriore è incisa la Crocifissione.<br />

4. Il toponimo<br />

Come si ricava dal più antico documento conservato nell’archivio storico <strong>com</strong>unale<br />

di Montecassiano, datato 1151, il primitivo toponimo del paese era<br />

Castrum Montis Sancte Marie. Nel Duecento esso appare trasformato in Monte<br />

Santa Maria in Cassiano, mentre a partire dal XVI-XVII secolo inizia ad affermarsi<br />

il nome che prevarrà fra Sette e Ottocento: Monte Cassiano, poi divenuto<br />

Montecassiano.<br />

Pianta del territorio <strong>com</strong>unale disegnata dal<br />

canonico Pacifico Marchetti - negli “Annali ecclesiastici” (1860)<br />

16 17

II. Montecassiano nella storia<br />

1. Le origini<br />

a) L’età preromana<br />

La presenza di insediamenti preromani nel territorio di Montecassiano, collocato<br />

nella media vallata del Potenza e dunque inserito nei percorsi di collegamento<br />

tra Piceno ed Etruria, è testimoniata da alcuni oggetti raccolti nella<br />

collezione civica, rinvenuti in gran parte nei dintorni del paese. Si tratta di armi<br />

di ferro e vasellame di bronzo (un elmo, delle spade, un colino, alcuni bacini,<br />

ecc…), provenienti quasi certamente da necropoli picene della zona. Tali materiali<br />

documentano quindi la presenza dei Piceni, in particolare di una élite guerriera<br />

e aristocratica, nel nostro territorio tra il VI e il III secolo a. C.<br />

18 19

) L’età romana<br />

n età romana si sviluppa progressivamente l’abitato di Ricina, centro impor-<br />

I tante in prossimità di un passaggio strategico sul fiume Potenza, divenuto municipio<br />

intorno alla metà del I sec. d. C. A Ricina apparteneva l’attuale territorio<br />

<strong>com</strong>unale di Montecassiano, dominato dal colle poi detto di Santa Maria<br />

(l’odierno centro storico). Qui sorgeva un tempio dedicato a Venere, con accanto<br />

la villa di campagna (domus rusticationis) di un magistrato ricinese.<br />

Ricostruzione ipotetica della Domus rusticationis e del tempio del magistrato ricinese<br />

Di Ricina, collocata presso l’attuale Villa Potenza, restano rovine importanti,<br />

<strong>com</strong>e il teatro, parte del tracciato viario e testimonianze epigrafiche che ci<br />

illustrano aspetti della sua vita plurisecolare.<br />

TEATRO DI RICINA<br />

Rovine Ricostruzione ipotetica<br />

La presenza romana a Montecassiano è testimoniata dal rinvenimento nel 1602,<br />

presso Valle Cascia, di un altare funerario risalente al I secolo d. C. Come testimonia<br />

l’iscrizione in esso riportata, si tratta di un monumento funerario voluto<br />

da un certo Tusidio Ciro in memoria della defunta moglie Cassia Orestina. Questa<br />

lapide è oggi conservata nell’atrio del palazzo <strong>com</strong>unale. Essa va collegata<br />

alla importante famiglia ricinese dei Cassi, molto probabilmente proprietari di<br />

una vasta tenuta nella zona. Da loro deriverebbero i toponimi Cassiano, che<br />

significa “fondo dei Cassi”, e Valle Cascia. La stele è in calcare marnoso dei<br />

Sibillini, una roccia costituita da calcare e argilla. È alta circa 98 cm., larga 40-50<br />

cm. nella parte centrale e spessa 26 cm. Rinvenuta in un podere del nobile maceratese<br />

Marcantonio Amici, fu da questi donata al Comune di Montecassiano nel<br />

1620. Ne riportiamo il testo latino con la traduzione italiana:<br />

Altare funerario<br />

Altre testimonianze di età romana rinvenute<br />

nelle campagne di Montecassiano sono<br />

presenti nella collezione civica (pag. 43).<br />

Agli dei Mani.<br />

Alla degna Cassia<br />

Orestina,<br />

moglie fedele,<br />

per i meriti della vita,<br />

per l’animo<br />

semplice e affettuoso,<br />

Tusidio Ciro<br />

fece questa iscrizione<br />

all’amata<br />

20 21

2. La nascita del Comune<br />

Nel V secolo d. C. veniva distrutta Ricina. I pochi superstiti si arroccarono<br />

con molta probabilità sulle colline circostanti il municipio, dove già esistevano<br />

ville rurali, dando vita ai futuri castra (castelli), tra cui il castrum Montis<br />

Sanctae Mariae (il castello di Monte Santa Maria).<br />

L’esistenza di un castello sul colle di Santa Maria è documentata fin dal XII<br />

secolo. Esso era abitato e governato dai conti Cassiani, molto probabilmente<br />

discendenti dalla famiglia ricinese dei Cassi, cui apparteneva Cassia Orestina,<br />

dedicataria della lapide di cui sopra. Ciò dimostrerebbe una sorta di continuità<br />

storica tra l’antico abitato di Ricina e il paese di Montecassiano.<br />

I Cassiani dominarono per secoli in questi luoghi. Il più antico documento montecassianese,<br />

datato 1151, tramanda il nome di Pietro, figlio del conte Cassiano,<br />

il quale, <strong>com</strong>e signore del luogo, conferma la cessione in enfiteusi (una specie di<br />

affitto) ad un certo Pagano Barone della quarta parte del castello di Santa Maria,<br />

di un altro castello - molto probabilmente quello di Collina - e della quarta parte<br />

della chiesa di Santa Maria.<br />

Intanto, verso la fine del 1100, il vicino castello di Monte Urbano (castrum<br />

Montis Urbani), sul colle attualmente chiamato Monte Libano, si era anch’esso<br />

costituito in Comune, raggiungendo un’importanza maggiore rispetto a Montecassiano.<br />

Ebbe però vita breve perché i suoi abitanti, per sfuggire agli Osimani<br />

e ai nemici montecassianesi che alla fine riuscirono a conquistarlo, lo abbandonarono<br />

rifugiandosi a Macerata. Monte Urbano <strong>com</strong>pare tra i <strong>com</strong>uni che hanno<br />

sottoscritto nel 1202 la Pace di Polverigi. Sulla sommità del colle sono stati rinvenuti<br />

resti di muraglie, monete ed altri oggetti che testimoniano l’esistenza di un<br />

grande insediamento.<br />

Alleato di Monte Santa Maria in Cassiano era invece il castello di Collina (castrum<br />

Colline), ubicato tra l’attuale contrada Collina e Sambucheto. Anch’esso<br />

s<strong>com</strong>parve presto, perché intorno al XIII secolo i suoi abitanti <strong>com</strong>inciarono a<br />

trasferirsi dentro Montecassiano.<br />

Diversa è la vicenda di Noncastro (Novum castrum), il quarto castello presente<br />

nell’odierno territorio <strong>com</strong>unale. Era collocato tra Valle Cascia e Palazzetto. Nel<br />

1239 fu donato dal re Enzo, figlio di Federico II, ai Maceratesi. Ben presto però<br />

fu da questi abbandonato e annesso al territorio di Montecassiano. Così, verso la<br />

fine del XIII secolo, il Comune di Monte Santa Maria in Cassiano raggiungeva la<br />

massima estensione arrivando all’incirca sino agli attuali confini.<br />

Nel frattempo però i monaci cistercensi, che si erano da poco insediati a Chia-<br />

3. Il Quattrocento e il Cinquecento<br />

Nel corso delle lotte tra Guelfi e Ghibellini, Montecassiano<br />

si schierò quasi sempre dalla parte di<br />

questi ultimi. Nel 1313, ad esempio, si formò una lega<br />

antipapale, alla quale partecipò anche Montecassiano<br />

confermando le sue tendenze ghibelline.<br />

Nel 1353 il paese fu saccheggiato dal capitano di ventura<br />

francese Giovanni di Montréal, detto fra’ Moriale.<br />

Fra il 1378 ed il 1417 Montecassiano partecipò alle lotte<br />

fra papi e antipapi. Nel 1393 si alleò con il pontefice<br />

romano, per cui dovette subire incendi, uccisioni e<br />

razzie da parte nemica. In segno di riconoscimento, il<br />

ravalle di Fiastra, stavano circondando, grazie ad acquisti e donazioni, i pos-<br />

fratello del papa, Andrea Tomacelli, concedette a Monsedimenti<br />

dei conti Cassiani, ormai in declino. Nel 1165 l’Abbazia di Fiastra<br />

tecassiano maggiore autonomia dandogli la facoltà di<br />

risulta aver acquisito anche il castello di Monte Santa Maria e quello di Collina.<br />

eleggersi autonomamente il podestà. Nel 1396 Boni-<br />

In quell’anno il conte Pietro si dichiara non più proprietario dei due castelli, ma<br />

facio IX confermò tale privilegio ai montecassianesi,<br />

enfiteuta dei monaci fiastrensi, obbligandosi a versare loro, <strong>com</strong>e suddito, un ca-<br />

assolvendoli dagli errori <strong>com</strong>messi in passato.<br />

none annuale.<br />

Nel 1415 il Comune si schierò con i Malatesta contro<br />

I Cistercensi <strong>com</strong>unque non esercitarono un peso eccessivo né in campo ecclesia-<br />

Rodolfo da Varano, Braccio da Montone e Ludovistico<br />

né in campo politico. Quando gli abitanti di Montecassiano, verso la fine del<br />

co Migliorati. Placatisi gli scontri con il Concilio di<br />

XII secolo, si associarono dando vita al Comune, i monaci non esercitarono par-<br />

Costanza, nel 1418 il nuovo papa Martino V, al secolo<br />

ticolari ingerenze. In cambio di questa concessione, essi si limitarono soltanto a<br />

Ottone Colonna, assolse il paese da ogni irregolarità<br />

22<br />

pretendere il versamento di un canone annuale, che il Comune pagò fino al 1457.<br />

<strong>com</strong>piuta durante lo scisma d’Occidente.<br />

23

Nel 1434 giunse nelle Marche il capitano di ventura Francesco Sforza, il quale,<br />

dopo essersi accampato presso il molino di Sant’Egidio, impose a Montecassiano<br />

i suoi podestà. In quegli anni<br />

furono demolite le chiese extraurbane<br />

di San Lorenzo, San Michele de Cesis,<br />

San Michele della Serra e, più tardi,<br />

Santa Maria del Calcinaro, perché<br />

troppo spesso usate dalle truppe nemiche<br />

<strong>com</strong>e riparo.<br />

Cessata l’avventura dello Sforza nel<br />

1445, Montecassiano si sottomise definitivamente<br />

al papa. A partire da questo<br />

periodo fino ai primi decenni del<br />

Cinquecento, vennero aperti in paese<br />

numerosi cantieri edilizi pubblici e<br />

privati, grazie ai quali Montecassiano<br />

ha assunto quell’aspetto di centro tardomedioevale<br />

percepibile ancora oggi.<br />

Il Cinquecento fu al tempo stesso un<br />

secolo ricco di <strong>com</strong>mittenze artistiche<br />

e vivace dal punto di vista culturale:<br />

basti pensare alla presenza e all’attività<br />

di artisti <strong>com</strong>e Ioannes Hispanus<br />

(pag. 44) e Mattia della Robbia (pag.<br />

47) e di letterati <strong>com</strong>e Nicolò Peranzone<br />

(pag. 42).<br />

Per quanto riguarda l’aspetto demografico,<br />

ricordiamo che nel XIV secolo la nostra<br />

cittadina era considerata una terra<br />

piccola della Marca d’Ancona. Prima<br />

della Peste Nera del 1348, abitavano a<br />

Montecassiano circa 250 famiglie.<br />

Il Quattrocento e il Cinquecento sono stati per le Marche secoli di guerre, di<br />

assedi e di passaggi di truppe, ma anche di carestie e pestilenze. Il territorio<br />

di Montecassiano non fu risparmiato da tali flagelli, anche se la popolazione<br />

non subì drastici crolli. Gli abitanti anzi crebbero progressivamente sino<br />

alla grande carestia del 1591, soprattutto grazie all’apporto di numerosi immigrati,<br />

i quali, lavorando al diboscamento, alla bonifica e al dissodamento<br />

delle nostre campagne, avviarono un processo di crescita economica i cui<br />

profitti furono in gran parte investiti nell’edilizia pubblica e privata. In altre<br />

parole, la cosiddetta “ricolonizzazione agricola” dei secoli XV e XVI ha creato<br />

le condizioni economiche per lo sviluppo urbanistico di Montecassiano nelle<br />

forme che ancora oggi possiamo ammirare.<br />

Per <strong>com</strong>prendere l’incidenza dell’immigrazione nel tessuto sociale montecassianese,<br />

si consideri che nel 1490 circa il 36% della popolazione era costituito<br />

da stranieri e forestieri. Tra essi, i più numerosi erano gli Albanesi e<br />

gli Schiavoni (Slavi), poi i Vissani, i Cingolani, i Romagnoli e i Lombardi.<br />

Verso la seconda metà del Cinquecento arrivarono molti immigrati anche<br />

dall’Umbria e dal Ducato di Urbino. Erano quasi tutti contadini, tranne i<br />

Lombardi, specializzati nel lavoro di capomastri, muratori e fornaciai.<br />

24<br />

Altare della Robbia - particolare<br />

Due eventi chiudono la storia cinquecentesca di Montecassiano. Il primo, nel<br />

1586, sotto Sisto V, è il passaggio del territorio <strong>com</strong>unale dalla diocesi di Osimo<br />

a quella di Loreto; il secondo è la terribile carestia del 1591, che a Montecassiano<br />

ha provocato, per fame, stenti e tifo, la morte di centinaia di persone.<br />

25

4. Il Seicento e il Settecento<br />

Nei secoli XVII e XVIII il nostro territorio vide il passaggio di truppe tedesche,<br />

spagnole e dei diversi stati italiani, che fortunatamente, però, non<br />

provocarono danni. In questo periodo, oltre alle carestie, alle invasioni di cavallette<br />

e alle sporadiche epidemie, si verificò anche una serie di terremoti.<br />

Una delle scosse più disastrose fu quella del 24 aprile 1741, che fece cadere la<br />

cuspide del campanile della pieve di Santa Maria.<br />

Per quanto riguarda la storia religiosa, va ricordato che nel 1761 la stessa pieve,<br />

con l’istituzione di un piccolo capitolo di canonici, ebbe il titolo di Collegiata.<br />

Durante il triennio giacobino (1796-1799), con l’occupazione francese, Montecassiano<br />

perse alcuni arredi sacri, mentre le Clarisse riuscirono a salvarne altri. In<br />

particolare, il sindaco Giuseppe Antolini riscattò dal Commissario di Governo,<br />

con una somma di<br />

trenta scudi, la croce<br />

stazionale.<br />

Nel 1799 si temette<br />

il sacco generale<br />

di tutto il paese,<br />

decretato dalle<br />

truppe francesi per<br />

l’aggressione ad<br />

un soldato napoleonico,<br />

derubato sul<br />

ponte del Monocchia.<br />

All’ultimo<br />

momento il paese<br />

fu risparmiato,<br />

mentre furono fucilati per rappresaglia dieci cittadini, fra cui una donna di settant’anni<br />

e il nipote di undici.<br />

Nel 1860 i montecassianesi parteciparono con festeggiamenti, canti e musica al<br />

passaggio del re Vittorio Emanuele II.<br />

La tradizione vuole che il<br />

sovrano abbia<br />

abbeverato il<br />

suo cavallo<br />

alla fontana<br />

che da allora<br />

è stata chiamata<br />

dei cavalli.<br />

Lo stesso Borgo<br />

San Nicolò<br />

venne intitolato<br />

a Vittorio<br />

Emanuele II.<br />

Il 4 – 5 novembre<br />

1860 si<br />

votò con plebiscito per l’annessione al Regno d’Italia. Si recarono alle urne solo<br />

291 cittadini su 1.220 aventi diritto. I SI furono 278, pari al 98,7% dei voti.<br />

Per ricordare l’evento una <strong>com</strong>missione<br />

stabilì di erigere una<br />

lapide al re vittorioso.<br />

In realtà, questa epigrafe fu realizzata<br />

ed affissa solo nel 1899.<br />

Fatta in marmo di Carrara, essa<br />

misura metri 2,35 per 1,80, è ornata<br />

da eleganti fregi, cornici e<br />

5. L’Ottocento<br />

Fontana dei cavalli<br />

urante il periodo risorgimentale anche a Montecassiano ci furono patrioti e<br />

Dspiriti liberali. Riferisce Gabriele Svampa, riprendendo Domenico Spadoni,<br />

quattro medaglioni di bronzo che rappresentano<br />

il re Vittorio Emanuele e gli altri arte-<br />

che nel processo avvenuto per il fallito moto carbonaro maceratese del 1817<br />

fici dell’Unità d’Italia: Giuseppe Garibaldi,<br />

«per la notte di San Giovanni - data stabilita per l’inizio della rivolta - il capo<br />

Camillo Benso conte di Cavour e Giuseppe<br />

di essa, don Agostino Buratti, aveva promesso di andare a Macerata con trenta<br />

Mazzini.<br />

uomini armati». Anche per il moto del 1831 vi furono fautori, ma la maggioranza<br />

Alla presa di Roma del 1870 partecipò, fra<br />

della popolazione rimase indifferente. Le stesse truppe austriache di passaggio<br />

gli altri, anche l’ingegnere Gustavo Perozzi,<br />

furono accolte sotto le mura del paese con «un lauto rinfresco». Nel 1848 tre<br />

che raggiunse i più alti gradi della carriera<br />

montecassianesi parteciparono alla difesa della Repubblica Romana, così <strong>com</strong>e<br />

militare fino a diventare aiutante di campo di<br />

altri parteciparono alla guerra per l’indipendenza del 1859. In questa occasione<br />

Nino Bixio.<br />

Zeffirino Fogante fu decorato con medaglia d’argento.<br />

Lapide per l’Unità d’Italia<br />

26 27

6. Il Novecento<br />

Durante la Grande Guerra, Montecassiano ebbe richiamati molti uomini.<br />

Settantotto furono i caduti e molti altri ritornarono menomati fisicamente.<br />

In ricordo di quanti sacrificarono<br />

la loro vita per la<br />

Patria, il paese volle erigere<br />

il Sacrario dei Caduti,<br />

progettato dall’architetto<br />

Cirilli e costruito sulla preesistente<br />

chiesa dell’Annunziata,<br />

della quale fu<br />

conservato l’antico altare<br />

barocco. Lungo le pareti<br />

laterali, su una fascia di<br />

marmo, sono scritti i nomi<br />

dei concittadini caduti, tra<br />

cui i decorati con medaglie<br />

al valore.<br />

Chiesa dell’Annunziata - Sacrario caduti<br />

III. La struttura urbana del territorio<br />

Sambucheto<br />

Dal 1925 anche a Montecassiano si elesse il podestà, così <strong>com</strong>e voleva il nuovo<br />

regime fascista. A differenza di altre parti, non vi furono scontri tra i gerarchi e<br />

i cittadini, interessati più al loro lavoro agricolo o artigianale che non agli avvenimenti<br />

politici.<br />

Vi fu chi abbracciò la causa fascista andando a <strong>com</strong>battere in Spagna: fra questi,<br />

Renato Catena, caduto e decorato con medaglia d’argento alla memoria.<br />

Il sacerdote don Ezio Cingolani, parroco di Sambucheto, fu arrestato nel periodo<br />

della Resistenza perché sospettato di tenere contatti con i partigiani. Una<br />

volta liberato, non si riprese più e morì dopo pochi anni.<br />

Proprio alla fine della guerra, il 21 giugno 1944, in località Sambucheto, furono<br />

fucilati dai tedeschi in ritirata Sante Beccacece e Ottorino Latini.<br />

Il 30 giugno, presso Villa Perozzi, dove era alloggiato un <strong>com</strong>mando tedesco,<br />

Collegiata<br />

furono invece trucidati, dopo essere stati costretti a scavare la fossa, Nazzareno<br />

ed Augusto Bracalenti, padre e figlio, Giuseppe e Sante Stacchietti e Armando<br />

Mengoni. Furono presi mentre erano intenti al loro lavoro, per ritorsione al<br />

ferimento di un soldato tedesco.<br />

Una fine simile fece anche il partigiano Oreste Mosca, fucilato il 24 giugno a<br />

Gualdo Tadino (PG) dopo essere stato seviziato e maltrattato.<br />

Il territorio di Montecassiano fu liberato il 1^ luglio 1944. Il 5 luglio il paese<br />

subì diverse incursioni aeree, che provocarono una vittima, Giulia Ciucciovè, e<br />

vari feriti, tra cui il tenore Augusto Cingolani, morto dopo un mese per le lesio-<br />

Centro storico<br />

ni riportate. Le bombe causarono danni e crolli tanto nel centro storico quanto<br />

in campagna.<br />

Valle Cascia<br />

Sant’Egidio<br />

28 29<br />

Vissani

1. Lo sviluppo e le trasformazioni del centro storico<br />

Montecassiano è un centro esemplare, in quanto l’inesorabile trascorrere del<br />

tempo non ha <strong>com</strong>promesso la struttura urbanistica tardomedioevale. Il<br />

nucleo storico è racchiuso dalla cinta muraria, al cui interno si accede soltanto<br />

attraverso tre porte. Il circuito viario presenta un andamento a cerchi concentrici<br />

che seguono la conformazione della collina. Questo impianto, caratteristico<br />

dell’urbanistica medioevale, può essere definito “a foglie di cipolla”. Il centro di<br />

questi cerchi è costituito dalla piazza, cuore del paese.<br />

Il primitivo nucleo di Montecassiano,<br />

così <strong>com</strong>e appare<br />

dalla ricostruzione del<br />

XII-XIII secolo, <strong>com</strong>prendeva<br />

la parte punteggiata<br />

contrassegnata dalla lettera<br />

A, corrispondente al Girone<br />

(zona fortificata). Nel periodo<br />

romano vi sorgevano<br />

il tempio di Venere Ericina<br />

e la domus rusticationis del<br />

magistrato ricinese. Dopo<br />

l’“arroccamento” dei ricinesi,<br />

in età medioevale, il<br />

tempio si trasformò in chiesa<br />

e la domus divenne l’abitazione<br />

dei sacerdoti addetti<br />

al culto della stessa chiesa.<br />

La zona fu fortificata con<br />

palizzate e terrapieni. Nella<br />

Situazione XII-XIII secolo (fonte: F. Luchetti 1987, p. 69) parte contrassegnata dalla<br />

lettera D sorgeva il castello<br />

dei conti Cassiani, formato da quattro corpi di fabbrica collegati fra loro da archi<br />

che permettevano l’accesso alla corte (l’attuale piazza Leopardi).<br />

Situazione XV-XVI secolo<br />

(fonte: F. Luchetti 1987, p. 70)<br />

Situazione XVII-XVIII secolo<br />

Nel XVII secolo:<br />

- vengono sistemate le tre grandi dimore<br />

gentilizie intorno all’attuale piazza Cingolani:<br />

palazzo Antolini, palazzo Buratti (ora<br />

Baroni) e palazzo Ferri.<br />

Nel XVIII secolo:<br />

- si costruisce la chiesa di San Gia<strong>com</strong>o;<br />

- si abbatte la casa detta della Filippetta ricavando<br />

il primo nucleo di piazza Cingolani;<br />

- si amplia il convento delle Clarisse.<br />

Nel XIX secolo:<br />

- si demolisce la facciata orientale di palazzo<br />

Compagnucci (già pretoriale) arretrandola<br />

di cinque metri; viene abbattuto<br />

anche l’arco di collegamento con il palazzo<br />

priorale, ripristinato nella prima metà del<br />

Novecento dall’architetto Cirilli. Resa più<br />

ampia e maestosa, la piazza principale assume<br />

l’aspetto attuale;<br />

- si <strong>com</strong>pleta la Collegiata con la costruzione<br />

del cappellone del Santissimo Sacramento<br />

e della sacrestia nuova. Pertanto<br />

il piazzale del Girone, chiuso anche il vicoletto<br />

centrale verso via Verdi, acquista<br />

l’odierna fisionomia;<br />

si inizia la demolizione, ultimata negli anni<br />

a cavallo fra le due guerre mondiali, di alcune<br />

case poste sopra le mura occidentali,<br />

in via Catena.<br />

Nel corso del XIV-XV secolo Montecassiano acquista la sua definitiva fisiono-<br />

Nel XX secolo (inizi):<br />

- si abbatte una schiera di case con altre abitazioni<br />

nelle cosiddette “Cupacce”;<br />

mia. In particolare:<br />

- con la demolizione di alcune case, si apre<br />

- è documentata l’esistenza del palazzo dei Priori, del palazzo pretoriale e della<br />

piazza XX Settembre;<br />

chiesa di San Marco con la residenza dei frati;<br />

- nella stessa piazza viene costruito il mer-<br />

- si edifica la cinta muraria (pag. 30).<br />

cato coperto (poi palestra <strong>com</strong>unale);<br />

- nell’area del vecchio ospedale si realizza-<br />

Nel XVI secolo:<br />

- attraverso accorpamenti, si ampliano edifici preesistenti: il convento degli<br />

no abitazioni private.<br />

Agostiniani, il convento delle Clarisse e il palazzo dei Priori.<br />

Situazione XIX -XX secolo<br />

30 31

2. Le mura e le porte<br />

toio.Internamente, in alto, si può<br />

a) Le mura<br />

osservare il para-<br />

La decisione di edificare la cinta muraria risale al 1403, per proteggere il<br />

nucleo abitato dalle guerre e, in particolare, dalle incursioni dei capitani di<br />

ventura che allora imperversavano nella zona. In un primo momento si realizzano<br />

fossi, steccati e bertesche, proseguendo poi con scarpe e muraglie e con<br />

la costruzione delle tre porte di accesso al paese. Gran parte del lavoro viene<br />

<strong>com</strong>piuto tra il 1437 e il 1438 da mastro Antonio Lombardo, impegnato negli<br />

stessi anni anche nei cantieri di San Marco, della Pieve e del palazzo dei Priori.<br />

Nel XVII e XVIII secolo viene concesso di «fabbricare sopra le mura castellane»<br />

con «l’obbligo di mantenerle». Nel corso dell’Ottocento tutta la cerchia è<br />

stata oggetto di restauri e rimaneggiamenti.<br />

petto coronato da<br />

merli con feritoie<br />

per il tiro; in basso,<br />

sono ancora<br />

parzialmente visibili<br />

le camere<br />

nelle quali venivano<br />

sistemate<br />

le bombardiere<br />

laterali, nascoste<br />

in seguito all’in-<br />

b) Porta San Giovanni<br />

terramento del<br />

fossato posto a<br />

In fondo alla scalinata di<br />

via Roma si apre questa<br />

porta che anticamente<br />

era l’ingresso principale<br />

al paese. Verso l’interno<br />

essa si presenta inglobata<br />

nelle costruzioni adiacen-<br />

difesa della porta.<br />

Esternamente,<br />

sopra l’arco, la<br />

parte sporgente<br />

nasconde delle<br />

caditoie, cioè delle botole aperte, utilizzate per la difesa ravvicinata della porta.<br />

ti. All’esterno si scorge il<br />

basamento di un rivellino<br />

poligonale abbattuto nel<br />

secolo XIX, posto un tempo<br />

a protezione della rampa<br />

di accesso.<br />

La porta veniva nei secoli<br />

passati chiamata anche<br />

della Pesa o di San Michele.<br />

Quest’ultima denominazione<br />

è dovuta al fatto<br />

che nei pressi si trovava<br />

la chiesa di San Michele de Cesis. Tale edificio venne demolito nella seconda<br />

metà del XV secolo, quando rimase escluso dalla cinta muraria. Per ricordare<br />

l’antica chiesa, nel 1465 il titolo venne trasferito in una cappella nella vicina San<br />

Giovanni.<br />

d) Porta Armando Diaz<br />

Chiamata un tempo<br />

porta del Cerreto<br />

o porta Nuova, essa si<br />

presenta in posizione<br />

arretrata rispetto alle<br />

mura. È dotata di una<br />

bertesca centrale e di<br />

merlatura ricostruita.<br />

Sul fianco destro è incorporata<br />

una torre di<br />

difesa modificata per<br />

uso abitativo. Da questa<br />

torre, fino al 1720,<br />

veniva esposta la reli-<br />

c) Porta Cesare Battisti<br />

Attraverso questa porta, già denominata di Santa Croce o di San Nicolò, si<br />

esce nel borgo Garibaldi. Anticamente essa era munita di un ponte levaquia<br />

della Santa Croce<br />

durante i temporali.<br />

32 33

3. Le frazioni<br />

a) Sambucheto<br />

Posta all’estremità sud-orientale del territorio di Montecassiano, lungo l’antica<br />

e importante via Flaminia Lauretana (ex strada statale 77), Sambucheto è<br />

attualmente la maggiore delle frazioni <strong>com</strong>unali dal punto di vista demografico e<br />

urbanistico. Parte dell’abitato si sviluppa sul territorio di Recanati, dove sorgeva<br />

l’antica osteria-stazione di posta segnalata nelle carte geografiche e nelle guide<br />

di pellegrinaggio a partire dal XVI-XVII secolo. Il toponimo è <strong>com</strong>unque documentato<br />

fin dal Trecento, quando indicava una vasta contrada ricca di selve,<br />

in particolare di sambuchi, al confine tra Macerata, Recanati e Montecassiano.<br />

Il borgo di Sambucheto è tuttavia di formazione recente. Esso nasce infatti<br />

l’8 dicembre 1886, giorno in cui una trentina di braccianti acquistano dall’avvocato<br />

maceratese Enrico Bruni tanti piccoli lotti di terreno edificabile ricavati<br />

dal frazionamento di un fondo rustico nell’area delle attuali vie Risorgimento e<br />

CAPOLUOGO<br />

Martiri della Libertà. Dopo una seconda consistente vendita di lotti edificabili,<br />

SAMBUCHETO<br />

a partire dal 1910, la frazione conosce una fase di pieno sviluppo, maturando<br />

SANT’ EGIDIO<br />

la sua vocazione di centro artigianale e <strong>com</strong>merciale. Tra il 1927 e il 1932 gli<br />

abitanti di Sambucheto riescono a dotarsi di una chiesa parrocchiale, dedicata a<br />

VISSANI<br />

Santa Teresa di Lisieux, pellegrina nel 1887 lungo la via Lauretana.<br />

VALLE CASCIA<br />

La crescita della frazione in questi ultimi anni è in parte da collegare alla nascita<br />

e al progressivo ampliamento delle due vicine zone industriali, quella di Villa<br />

Mattei, nel territorio di Montecassiano, e quella di Sambucheto di Recanati.<br />

34 35

) Sant’Egidio<br />

Lungo la ex strada statale 77, tra Sambucheto e Villa Potenza, sorge questa<br />

località, anch’essa interessata negli ultimi decenni da un significativo sviluppo<br />

urbanistico e da un notevole incremento di attività artigianali, industriali<br />

e <strong>com</strong>merciali. La sua origine è legata alla presenza della cosiddetta osteria del<br />

Piano, aperta dal Comune fin dal XV secolo.<br />

Intorno alla locanda nel 1600 venne organizzata per la prima volta una fiera<br />

annuale, che si celebra ancora oggi (pag. 77).<br />

Lungo la ex strada statale<br />

77, tra le frazioni di Sambucheto<br />

e Sant’Egidio,<br />

in località Villa Mattei,<br />

si elevano i resti di una<br />

quattrocentesca torre di<br />

avvistamento destinata al<br />

controllo della strada e del<br />

fiume Potenza.<br />

È a pianta quadrata ed è<br />

stata demolita per almeno<br />

un terzo della sua altezza<br />

originaria.<br />

Trasformata nel tempo per<br />

scopi abitativi, si presenta<br />

ora coperta da un tetto<br />

spiovente.<br />

Nei pressi di Sant’Egidio, verso il fiume Potenza, è l’antico molino <strong>com</strong>unale<br />

fortificato, già esistente nel 1396.<br />

Il <strong>com</strong>plesso, oggi di proprietà del Comune di Recanati, è in un pessimo<br />

stato di conservazione e rischia la totale distruzione.<br />

Di fronte all’osteria, presso l’edicola nella quale si venerava un’icona dapprima<br />

di Santa Maria della Febbre e poi di Sant’Egidio abate, nel 1606 venne edificata<br />

una chiesetta dedicata a quest’ultimo santo. L’edificio fu benedetto il 30 agosto<br />

1618 e <strong>com</strong>pletato nel 1742. La chiesa attuale è frutto di una ricostruzione attuata<br />

intorno al 1950. Al suo interno si conserva una interessante tela del pittore<br />

Amadio Iachini del 1863 raffigurante la Traslazione della Santa Casa con<br />

Sant’Egidio che offre alla Vergine il paese di Montecassiano.<br />

36 37

c) Vissani<br />

Questa frazione, un tempo prevalentemente rurale e la più popolosa, è il cuore<br />

della contrada che occupa tutta la parte collinare alle spalle del centro<br />

storico: da Monte Ferro al convento di Forano, da Monte Libano a Santa Cristina,<br />

dalle proprietà dei conti Pallotta fino all’estremo confine settentrionale con il<br />

territorio di Montefano.<br />

Il toponimo, attestato fin dal XVI secolo, potrebbe derivare dalla presenza di una<br />

<strong>com</strong>unità di pastori-contadini emigrati da Visso fra Quattro e Cinquecento<br />

o, <strong>com</strong>e asserisce il canonico Marchetti, dalla nobile famiglia Compagnucci,<br />

anch’essa di origine vissana, che da queste parti possedeva molti terreni.<br />

Nel 1607 venne edificata la chiesa, intitolata a Santa Maria delle Grazie, attorno<br />

alla quale si sviluppò il primo nucleo abitativo. Riedificata nel 1691, divenne<br />

parrocchia nel 1765. Nell’Ottocento fu ingrandita ed abbellita con tre quadri<br />

dipinti dal concittadino Amadio Iachini.<br />

In questi ultimi decenni la frazione ha perso la sua funzione di punto di riferimento<br />

per la popolazione circostante, che sta progressivamente diminuendo,<br />

soprattutto nella parte nord. Si è però mantenuta inalterata la bellezza del paesaggio<br />

collinare tipico dell’entroterra della nostra provincia.<br />

d) Valle Cascia<br />

Questa località si estende sul territorio della storica Ricina, tra il cosiddetto<br />

Palazzetto e le Piane di Potenza, lungo le ex strade statali 361 e 77. Proprio<br />

in località Palazzetto è stata ritrovata la stele funeraria di Cassia Orestina, poi<br />

trasferita nell’atrio del palazzo priorale <strong>com</strong>e testimonianza dell’origine di Montecassiano<br />

dalla famiglia romana dei Cassi.<br />

Sotto l’altare<br />

della chiesa<br />

è conservata<br />

la reliquia di<br />

san Clemente,<br />

martire<br />

durante la<br />

persecuzione<br />

dell’imperatoreValeriano.<br />

I resti del<br />

santo, <strong>com</strong>e<br />

racconta GabrieleSvampa,<br />

giunsero<br />

a Vissani nel<br />

1822 per in-<br />

Alla fine dell’Ottocento vi nasce la fornace di laterizi della famiglia Smorlesi,<br />

con prodotti ancora oggi esportati in tutto il mondo. Fra i moderni capannoni si<br />

conserva un forno di tipo Hoffman del 1910, unico esempio nelle Marche.<br />

38<br />

teressamento<br />

del parroco del tempo, don Giuseppe Fiordispini. Per ottenere la preziosa<br />

reliquia, questi si rivolse a un fra’ Costantino da Montecassiano, minore<br />

osservante, che si trovava presso il convento dell’Ara Coeli in Roma. Il<br />

francescano era in contatto con il cardinale Antonio Pallotta, il quale, pur<br />

con tante difficoltà, si adoperò per questa causa.<br />

In risposta al crescente numero di abitanti, su progetto dell’architetto Massetani,<br />

con il contributo della fornace e il lavoro della popolazione, è sorta recentemente<br />

una bella chiesa dedicata alla Madonna della Rosa, dotata di strutture moderne.<br />

La località in questi ultimi anni ha conosciuto un notevole sviluppo edilizio e si<br />

è arricchita di una zona artigianale. In crescita è anche la zona <strong>com</strong>merciale sulla<br />

ex strada statale 77.<br />

39

IV. Tre itinerari di visita<br />

(… e non solo… con le biografie degli uomini illustri di<br />

Montecassiano)<br />

1° ITINERARIO<br />

2° ITINERARIO<br />

3° ITINERARIO<br />

0<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

7<br />

8<br />

9<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

7<br />

8<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

9<br />

Piazza Gia<strong>com</strong>o Leopardi 3 1<br />

Palazzo dei Priori<br />

Palazzo Compagnucci<br />

Collegiata di Santa Maria Assunta<br />

Piazzale del Girone<br />

Parco del Cerreto<br />

Porta Armando Diaz<br />

Chiesa di San Gia<strong>com</strong>o<br />

Piazza Giovanni Cingolani<br />

Casa Perozzi<br />

Chiesa di San Marco<br />

Ex Convento degli Agostiniani<br />

Ex Chiesa di San Michele<br />

Palestra <strong>com</strong>unale<br />

Porta Cesare Battisti<br />

Fontana dei cavalli<br />

Chiesa di San Nicolò<br />

Chiesa di Santa Croce<br />

Chiesa di San Giovanni Battista<br />

Ex convento delle Clarisse<br />

Cupacce<br />

Palazzo Buscalferri<br />

Palazzo Gentilucci<br />

Porta San Giovanni<br />

40 41<br />

5<br />

6<br />

3<br />

7<br />

4<br />

2<br />

2<br />

8<br />

0<br />

1<br />

1<br />

6<br />

3<br />

2<br />

4<br />

6<br />

4<br />

5<br />

7<br />

5<br />

8

Piazza Gia<strong>com</strong>o Leopardi<br />

La facciata è costituita nella parte inferiore da un loggiato con cinque archi deco-<br />

U<br />

rati sostenuti da pilastri ottagonali. Sopra il secondo pilastro da sinistra è incas-<br />

n tempo intitolata a Vittorio Emanuele II ed ora dedicata al poeta Giacosata<br />

una lapide, datata 1467, che ricorda i nomi dei magistrati preposti ai lavori<br />

mo Leopardi, è la piazza principale, il cuore del paese e il luogo più sceno-<br />

di rifacimento dell’edificio. Nella zona superiore si trovano tre bifore ad archi<br />

grafico del centro storico. È delimitata a nord dal palazzo dei Priori, a ovest dal<br />

trilobati con eleganti colonnine scolpite. Nella nicchia tra la prima e la seconda<br />

palazzo Compagnucci, a est dalla facciata della chiesa di San Marco e dall’ex<br />

finestra da destra si può scorgere un affresco ottocentesco che raffigura la Ma-<br />

convento degli Agostiniani, a sud da alcune abitazioni private. Tra il palazzo<br />

donna con il Bambino. Sotto il loggiato, sulla parete laterale destra, c’è un altro<br />

dei Priori e il palazzo Compagnucci una spettacolare scalinata, incorniciata da<br />

affresco, risalente al XV secolo, che rappresenta Sant’Antonio abate.<br />

un’ampia arcata, conduce alla collegiata dedicata a Santa Maria Assunta.<br />

Questa piazza occupa lo spazio su cui nel XII secolo esisteva la corte del ca-<br />

Palazzo Compagnucci<br />

stello dei conti Cassiani, indicati nelle prime pergamene dell’archivio storico<br />

L <strong>com</strong>unale <strong>com</strong>e i feudatari della zona. Il castello era <strong>com</strong>posto da quattro edifici,<br />

’origine dell’edificio risale al XV secolo, ma di quell’epoca il palazzo con-<br />

disposti intorno ad un cortile quadrangolare, collegati tra loro da un loggiato che<br />

serva ben poco, dal momento che l’attuale facciata prospiciente la piazza,<br />

probabilmente correva lungo tutto il perimetro della corte.<br />

ricostruita nel 1806, è stata arretrata di cinque metri rispetto alla precedente che<br />

minacciava di crollare.<br />

Anticamente il palazzo era detto Pretoriale o del Podestà. Esso ospitava infatti<br />

la dimora e gli uffici di questo<br />

funzionario <strong>com</strong>unale. Era anche sede<br />

del Monte di Pietà, della scuola pubblica,<br />

della cancelleria e dell’archivio<br />

<strong>com</strong>unale. Vi si ergeva pure la torre<br />

civica, il cui aspetto si può ricavare<br />

dalla pala di San Michele, un dipinto<br />

del Sei-Settecento nel quale è rappresentato<br />

uno scorcio del centro storico<br />

di Montecassiano (pag. 56).<br />

La parte retrostante era invece di proprietà<br />

privata ed è appartenuta a illustri<br />

famiglie montecassianesi: i Capponi,<br />

gli Scaramuccia e i Compagnucci,<br />

nobili provenienti da Visso che hanno<br />

A testimonianza di questa costruzione rimangono tracce degli antichi archi di<br />

dato il nome attuale all’edificio e forse<br />

collegamento fra i vari corpi di fabbrica.<br />

anche alla frazione di Vissani.<br />

Al pian terreno si trovavano le stalle<br />

e le scuderie, trasformate intorno al<br />

1° Itinerario<br />

1980 in uffici bancari.<br />

Da piazza Leopardi alla porta del Cerreto<br />

Il piano nobile, accessibile da via Peranzone,<br />

è adibito a Pinacoteca civi-<br />

Palazzo dei Priori<br />

ca. Le pareti di queste stanze conser-<br />

L<br />

vano delle gradevolissime decorazioni<br />

’edificio è documentato per la prima volta nel 1403, ma ha di certo origini<br />

a guazzo e ad affresco in stile neoclas-<br />

più antiche. Nel 1467 la facciata venne ricostruita ad opera di mastro Antosico-pompeiano<br />

con raffigurazioni<br />

nio Lombardo. L’aspetto odierno è il risultato dell’intervento risalente al 1938<br />

allegoriche, mitologiche ed esotiche<br />

dell’architetto Guido Cirilli, cui si deve il ripristino della merlatura e la costru-<br />

realizzate molto probabilmente agli inizi dell’Ottocento.<br />

zione del grande arco di collegamento con palazzo Compagnucci.<br />

42 43

Il Monte di Pietà era una sorta di<br />

istituto bancario di proprietà <strong>com</strong>unale<br />

che operava con finalità<br />

assistenziali: prestava denaro ai bisognosi<br />

dietro presentazione di uno<br />

o più pegni (gioielli, vesti, lenzuola,<br />

tovaglie, ecc…), esigendo in cambio<br />

un modesto interesse. Il Monte<br />

di Pietà di Montecassiano è uno dei<br />

più antichi d’Italia, essendo stato<br />

fondato nel 1474 - a distanza di soli<br />

dodici anni dal primo, che è quello<br />

di Perugia - dal frate francescano<br />

Battista da Sassoferrato, un importante<br />

teologo e predicatore che fu<br />

anche rettore dell’Università di Bologna<br />

verso il 1450.<br />

Secondo la tradizione, nell’ala<br />

privata di palazzo Compagnucci,<br />

intorno alla seconda metà del Cinquecento,<br />

Antonio Scaramuccia,<br />

figlio del filosofo e poeta Anton<br />

Francesco, allevò segretamente<br />

per cinque anni Amedeo di Savoia,<br />

figlio naturale del duca Emanuele<br />

Filiberto I, detto Testa di Ferro,<br />

Nella scuola pubblica insegnò, agli<br />

inizi del Cinquecento, Nicolò Peranzone,<br />

uno dei montecassianesi<br />

più illustri. Nato intorno al 1450,<br />

il Peranzone è senza dubbio uno<br />

dei maggiori umanisti marchigiani.<br />

Formatosi probabilmente all’Università<br />

di Padova, fu maestro di<br />

scuola non solo a Montecassiano,<br />

ma anche a Venezia, a Ragusa (l’attuale<br />

Dubrownik, in Croazia), a Macerata,<br />

a Recanati e a San Severino.<br />

Curò un’edizione dei “Trionfi” e<br />

del “Canzoniere” di Petrarca, pubblicata<br />

per la prima volta a Venezia<br />

nel 1500. Scrisse anche un opuscolo<br />

in prosa dedicato alle Marche (“Le<br />

lodi del Piceno”), più varie opere<br />

di filosofia, di astrologia e di matematica.<br />

Morì a Montecassiano nel<br />

1528, durante una terribile epidemia<br />

di peste.<br />

Pinacoteca civica<br />

Qui si trova una raccolta archeologica che vanta alcuni importanti reperti<br />

di epoca picena e romana rinvenuti nel territorio <strong>com</strong>unale. Tra questi segnaliamo:<br />

ETÀ PICENA<br />

- elmo bronzeo di tipo corinzio con nasale e paraguance;<br />

- spade a scimitarra e a doppio taglio;<br />

- punta di lancia;<br />

- vasellame, colini bacini bronzei.<br />

ETÀ ROMANA<br />

- modellino di nave: scultura in marmo a forma di nave di età imperiale (lunghezza:<br />

59 cm.; larghezza; 29 cm.; altezza: 21 cm.). Rappresenta una nave oneraria,<br />

cioè da carico. Apparteneva probabilmente ad un monumento votivo o<br />

funerario; il <strong>com</strong>mittente doveva svolgere un’attività legata all’ambiente marittimo.<br />

- frammento di<br />

statua di fanciullo<br />

scultura decorativa<br />

di età romana rappresentante<br />

forse un<br />

amorino o piccolo<br />

cupido.<br />

- rocchio di colonna:<br />

blocco cilindrico<br />

parte del fusto di una<br />

colonna probabilmente<br />

proveniente<br />

da una villa romana<br />

della zona.<br />

- collo di anfora in<br />

l’eroe della battaglia di San Quin-<br />

argilla destinata al<br />

tino (1557), e della damigella di<br />

trasporto del vino<br />

corte Lucrezia Proba. Invece il pro-<br />

(prima metà del I<br />

babile tutore del giovane Amedeo Figlio di Antonio fu Angelita Sca-<br />

sec. d. C.).<br />

fu Bartolomeo Capponi, generale ramuccia, autore di una storia di<br />

delle poste sabaude nel 1575. Montecassiano dalle origini al 1551<br />

Nella pinacoteca una<br />

A testimonianza di questo evento, (“Discorso istorico sopra l’origine<br />

quadreria raccoglie<br />

sopra il portale bugnato della fac- e rovina di Ricina, e dell’edificazio-<br />

notevoli esempi di<br />

ciata di via Perozzi, resta l’impone ed avvenimenti di Monte Cassia-<br />

pittura sacra e pronente<br />

stemma in pietra dello stesno”, Loreto 1638). Pubblicò molte<br />

fana dei secoli XVII<br />

so Emanuele Filiberto I, nel quale altre opere, tra cui poemi, tragedie<br />

e XVIII provenienti<br />

è inserito, fra animali rampanti, lo e <strong>com</strong>medie, conservate nella Bi-<br />

in buona parte dalle<br />

scudo crociato sabaudo.<br />

blioteca Casanatense di Roma.<br />

chiese e dai conventi<br />

soppressi del centro storico.<br />

Ioannes Hispanus, Maestà di Montecassiano<br />

44 45

- Tra le opere d’arte più antiche e rappresentative dobbiamo ricordare la tempera<br />

su tavola, restaurata tra il 2000 e il 2001, raffigurante la Madonna in trono con<br />

Bambino tra i santi Andrea ed Elena ed angeli musicanti del pittore Ioannes<br />

Hispanus (Giovanni Spagnolo). Il dipinto, realizzato tra il 1506 e il 1508, fu<br />

voluto e finanziato in larga parte dal Comune di Montecassiano, ma forse vi<br />

contribuì anche la confraternita degli Schiavoni, che raccoglieva i numerosi<br />

immigrati slavi allora presenti nel nostro territorio. La tavola ha subito diversi<br />

spostamenti: originariamente era collocata nella chiesetta rurale di Santa Maria<br />

di Lenze (oggi San Giuseppe); nel 1555 venne trasferita sull’altare maggiore<br />

della chiesa di San Marco; nel 1574 si trovava invece nella sala consiliare del<br />

palazzo dei Priori, dove, per rispetto dell’immagine, fu proibito il gioco della<br />

palla. L’iconografia del dipinto richiama chiaramente la devozione alla Croce,<br />

soprattutto per la presenza dei due santi raffigurati ai lati della Maestà: l’apostolo<br />

Andrea, martirizzato su una croce a X, e l’imperatrice Elena, madre di<br />

Costantino, che la tradizione cristiana lega al ritrovamento in Terra Santa della<br />

vera croce di Cristo.<br />

- Altra opera pregevole della pinacoteca è la tela raffigurante il Sogno di Giacobbe,<br />

attribuita fino ad alcuni anni fa a Ludovico Cardi detto il Cigoli (1559-<br />

1613); ultimamente è stata inserita nel catalogo del pittore montecassianese Girolamo<br />

Buratto (1580-dopo il 1653). L’episodio del sogno di Giacobbe è tratto<br />

dal libro della Genesi (28, 12): «Fece un sogno: una scala poggiava sulla terra,<br />

mentre la sua cima raggiungeva il cielo; ed ecco gli angeli di Dio salivano e<br />

scendevano su di essa».<br />

- Pregevole è anche la pala d’altare che ritrae la Sacra Famiglia in gloria tra san<br />

Michele arcangelo e san Cassiano vescovo (pag. 56).<br />

Ioannes Hispanus è un misterioso pittore rinascimentale di origine spagnola<br />

che ha lasciato diversi dipinti tra la Toscana e il Nord Italia. Di lui si conserva,<br />

ad esempio, una grande pala d’altare nella città di Viadana, in provincia<br />

di Mantova. Giunse nelle Marche verso la fine del Quattrocento o agli inizi<br />

del Cinquecento, lasciando la sua prima testimonianza pittorica proprio a<br />

Montecassiano. Una volta partito dal nostro paese, l’Hispanus si stabilì definitivamente<br />

a Macerata, dove i suoi discendenti, assunto il cognome Spagna,<br />

progredirono al punto tale da diventare nobili. A Macerata il pittore morì tra<br />

il 1531 e il 1538. Di recente gli sono stati attribuiti anche alcuni affreschi<br />

conservati nel palazzo Bonafede di Monte San Giusto.<br />

Il pittore Girolamo Buratto, appartenente ad una nobile famiglia di Montecassiano,<br />

si formò forse nel cantiere della Basilica della Santa Casa di Loreto<br />

sotto la guida del Pomarancio. Lavorò quindi a Roma <strong>com</strong>e allievo del Cigoli,<br />

trasferendosi, alla morte del maestro, dapprima a Firenze e poi in Austria.<br />

Qui ottenne dall’imperatore Ferdinando II d’Asburgo, per i suoi meriti artistici,<br />

il privilegio di aggiungere l’aquila imperiale allo stemma di famiglia.<br />

Intorno al 1638 tornò nelle Marche, lavorando soprattutto ad Ascoli, nella<br />

chiesa di Santa Maria della Carità. Del 1645 circa è l’altra opera montecassianese<br />

di Girolamo, nella quale egli si autoritrae: “La predicazione di San<br />

Giovanni Battista nel deserto”, conservata presso la chiesa delle Clarisse.<br />

Una sezione della pinacoteca è dedicata alle opere di proprietà <strong>com</strong>unale del pit-<br />

Giovanni Cingolani nacque nel 1859 da una famiglia di contadini residenti<br />

tore montecassianese Giovanni Cingolani. Tra queste spicca la tela raffigurante<br />

nella frazione di Sant’Egidio. Rimasto analfabeta fino all’età di dodici anni,<br />

San Lorenzo che distribuisce l’elemosina ai poveri, unico dipinto di soggetto<br />

ma dotato di un innato talento nel disegno, intraprese gli studi grazie all’in-<br />

religioso che del pittore si conserva a Montecassiano. L’opera, realizzata agli initervento<br />

del pittore locale Amadio Iachini (autore di dipinti nelle chiese di<br />

zi del Novecento, proviene dalla cappella funeraria della nobile famiglia Ferri,<br />

Sant’Egidio e Vissani) che ne intuì le promettenti doti artistiche. Entrato in<br />

nel locale cimitero. L’iconografia allude alla generosità del marchese Camillo<br />

contatto con il pittore neoclassico maceratese Giuseppe Mancini Cortesi,<br />

(1836-1902), grande benefattore del Comune. Di Giovanni Cingolani il Comu-<br />

frequentò l’Accademia di Belle Arti di Perugia, dove recepì i modi della pitne<br />

possiede anche diversi ritratti. In essi il pittore sembra dare il meglio di sé,<br />

tura romantica e purista (ispirata cioè ai primitivi pittori italiani, da Ci-<br />

dipingendo i personaggi con una vena realistica e con un tono di partecipazione<br />

mabue a Raffaello). Nel 1880 si trasferì a Roma, entrando in contatto con i<br />

affettiva che probabilmente gli derivano dalle sue origini contadine e, quindi, dal<br />

seguaci dei Nazareni (pittori tedeschi attivi a Roma agli inizi dell’Ottocento)<br />

contatto con gente semplice, immediata, spontanea. Questa particolare inclina-<br />

e in particolare con Ludovico Seitz (autore del grande <strong>com</strong>plesso decorativo<br />

zione emerge sia nei ritratti ufficiali, <strong>com</strong>e quello del marchese Camillo Ferri,<br />

della Cappella Tedesca nella Basilia di Loreto). Ottenne quindi l’incarico<br />

sia nell’autoritratto. Oltre ai dipinti di proprietà <strong>com</strong>unale e a quelli appartenenti<br />

di restauratore in Vaticano, dove lavorò per il recupero dell’Appartamento<br />

a privati cittadini di Montecassiano, è possibile ammirare altre opere del Cingo-<br />

Borgia del Pinturicchio, delle Stanze di Raffaello e degli affreschi michelanlani<br />

a Macerata (Prefettura e villa Pampinoni), Pollenza (chiesa di San Biagio),<br />

gioleschi della Cappella Sistina. Nel 1909 si trasferì definitivamente a Santa<br />

Conselve (Padova), Maenza (Latina), Santa Fè (Argentina) e Istanbul (Turchia).<br />

Fè (Argentina), dove morì nel 1932.<br />

46 47

La collegiata di Santa Maria Assunta<br />

La chiesa al suo interno è divisa in tre navate coperte da volte a crociera soste-<br />

Salendo la scalinata di piazza, si<br />

giunge alla sommità della collina di<br />

nute da colonne ottagonali, in stile gotico-cistercense. Le pareti un tempo erano<br />

ricoperte di affreschi ed altari, gran parte dei quali sono stati rimossi dal Cirilli<br />

durante l’ultimo restauro. Merita un’attenzione particolare, oltre alla cappella<br />

Montecassiano, dove fin dal XII secolo<br />

maggiore, la cappella laterale destra dedicata alla Madonna del Buon Cuore o<br />

sorgevano la pieve di Santa Maria, os-<br />

delle Grazie, dove si venera un’immagine dipinta nel 1752 dal pittore maceratesia<br />

l’odierna collegiata dell’Assunta, e<br />

se Saverio Alberti (pag. 76). Accanto si trova l’organo del veneziano Gaetano<br />

il Girone, la zona più antica e al tempo<br />

Callido, costruito nel 1775. Proseguendo a destra, si apre la cappella del San-<br />

stesso il primitivo nucleo fortificato del<br />

centro storico.<br />

tissimo Sacramento che risale al 1829 ed è opera dell’architetto Biagio Belli.<br />

Secondo la tradizione, la chiesa s’innal-<br />

È possibile ammirare, a destra dell’ingresso, una tempera su tavola attribuita a<br />

za nel luogo dove esisteva un tempio ro-<br />

Gia<strong>com</strong>o di Nicola da Recanati, uno dei maggiori esponenti marchigiani del<br />

mano dedicato a Venere, dea dell’amore.<br />

Gotico internazionale. Il dipinto, eseguito intorno al 1450, rappresenta la Inco-<br />

L’intitolazione della Pieve, del colle e del<br />

ronazione di Maria Vergine tra santi, angeli e due donatori. La tavola un tempo<br />

primitivo castrum alla Vergine dimostra<br />

era collocata sull’altare maggiore.<br />

la particolare devozione che fin da sempre i<br />

Lungo la navata destra, nella nicchia dell’altare, è posizionata una statua lignea<br />

montecassianesi hanno nutrito nei confronti<br />

raffigurante san Giuseppe, patrono del Comune.<br />

della Madonna.<br />

Capolavoro della Collegiata è la monumentale pala d’altare in terracotta inve-<br />

La chiesa nel 1165 divenne possesso dei motriata<br />

e dipinta, opera del fiorentino fra’ Mattia della Robbia. Essa rappresenta<br />

naci dell’Abbazia di Chiaravalle di Fiastra,<br />

la Madonna col Bambino tra santi. Nella predella ci sono immagini dell’infanzia<br />

insieme ad una parte del castello dei con-<br />

di Gesù alternate a festoni<br />

ti Cassiani. L’edificio, ricostruito nel 1234<br />

di frutta, mentre ciascu-<br />

a cura dell’abate Giasone, nel 1402 venne<br />

no dei due pilastri laterali<br />

<strong>com</strong>pletamente modificato e orientato in di-<br />

presenta una teoria di setrezione<br />

est-ovest, mentre prima si stendeva<br />

te angioletti con cinque<br />

da nord a sud. Ulteriori lavori di costruzione<br />

profonde nicchie vuote,<br />

si ebbero nei secoli successivi, fino all’ultima<br />

una treccia esterna e, alla<br />

sistemazione ad opera dell’architetto Guido<br />

base, gli stemmi del Co-<br />

Cirilli, terminata nel 1942.<br />

mune di Montecassiano,<br />

La facciata, caratterizzata da un unico<br />

<strong>com</strong>mittente della pala.<br />

spiovente, presenta un ampio porta-<br />

Tali emblemi sono privi<br />

le sormontato da un grande rosone<br />

della croce, aggiunta sol-<br />

in pietra bianca e, sulla destra, una<br />

tanto nel 1549. L’opera è<br />

monofora. Il portale, realizzato<br />

stata realizzata tra il 1527<br />

in bronzo nel 1985, è opera dello<br />

e il 1532. La data di ini-<br />

scultore Sesto Amerigo Luchetti,<br />

zio è inserita nella lunet-<br />

che lo ha donato al suo paese nata,<br />

dominata dalla figura<br />

tale cui è sempre rimasto legato<br />

di Dio Padre benedicente<br />

affettivamente.<br />

contornato da angeli mu-<br />

Lungo il lato sud della Collesicanti,<br />

festoni e cherubigiata<br />

si apre la cosiddetta porta<br />

ni. Originariamente essa<br />

dei Priori, un elegante portale<br />

rivestiva la funzione di<br />

cinquecentesco cuspidato in pietra<br />

attraverso cui anticamente passavano i magistrati del Comune.<br />

pala dell’altare maggiore.<br />

48 49

Sesto Amerigo Luchetti è nato a Montecassiano nel 1909, dove ha trascorso<br />

la sua fanciullezza. Giovanissimo, si è trasferito a Macerata, dove ha conosciuto<br />

lo scultore Buratti, proprietario di un laboratorio di marmi, che lo ha<br />

avviato all’attività artistica. Si è perfezionato frequentando l’Istituto d’Arte<br />

di Macerata e l’Accademia di Belle Arti di Perugia. Luchetti si è distinto soprattutto<br />

nell’arte sacra. Oltre al bronzo, ha lavorato diversi materiali, <strong>com</strong>e<br />

il rame, il gesso, la ceramica e la cera. Le sue opere, premiate in molte rassegne,<br />

sono sparse sia in Italia sia in vari musei stranieri. L’artista si è spento<br />

a Macerata il 28 giugno 2006.<br />

Nell’Ottocento fu canonico della Collegiata mons. Pacifico Marchetti<br />

(†1878), autore di una monumentale “Storia universale” manoscritta in sette<br />

volumi, una copia della quale si conserva presso la Biblioteca Casanatense<br />

di Roma. Il Marchetti ha scritto anche opere storiche di interesse locale,<br />

<strong>com</strong>e gli “Annali ecclesiastici di Montecassiano” (1860), il “Transunto delle<br />

più interessanti sedute consiliari tenute dall’anno 1665 al …”, prosecuzione<br />

delle memorie di Carlo Filippo Compagnucci, e le “Biografie degli uomini<br />

illustri di Montecassiano dal XIII al XIX secolo” (1878). Per la sua erudizione<br />

fu insignito da Pio IX della medaglia d’oro dei benemeriti e fu accolto<br />

nell’Accademia romana dei Quiriti.<br />

Il Girone<br />

Uscendo dalla Collegiata e proseguendo a sinistra, si incontra la prima traversa<br />

che conduce al piazzale del Girone, luogo della primitiva fortificazione,<br />

scelto in quanto punto più alto del colle e dunque più protetto, attestato fin dal<br />

XII secolo.<br />

Il Girone dava anche il nome al terziere di San Salvatore, una delle tre parti in<br />

cui era divisa la terra di Montecassiano in età bassomedioevale.<br />

Gli altri due terzieri erano quello di San Michele a sud-est e quello di San Nicolò<br />

a nord-ovest. Tutti e tre prendevano il nome dal principale edificio sacro in<br />

essi contenuto (pag. 28).<br />

Alle spalle di piazza del Girone, in via Catena, è situata un’interessante abitazione<br />

appartenuta ai conti Perozzi, la cui costruzione risale al XIX secolo.<br />

Parco del Cerreto<br />

Proseguendo<br />

lungo via Verdi,<br />

si giunge alla<br />

sommità delle mura<br />

castellane, da cui si<br />

gode la vista di un<br />

bellissimo panorama<br />

che va dalla<br />

campagna circostante<br />

alla vallata<br />

del fiume Potenza<br />

fino ai Monti Sibillini.<br />

Affacciandosi dalle mura occidentali si vede il parco del Cerreto, che occupa<br />

un’area di 1,2 ettari ed è provvisto di un percorso verde. È alquanto ricco<br />

di piante caratteristiche<br />

della macchia<br />

mediterranea,<br />

quali la roverella,<br />

l’ulivo, il leccio,<br />

l’acero, il platano<br />

e il bagolaro,<br />

chiamato <strong>com</strong>unemente<br />

pianta del<br />

Rosario per le sue<br />

bacche, un tempo<br />

utilizzate dai coronari<br />

<strong>com</strong>e grani<br />

del rosario. Ogni<br />

anno, il 6 gennaio,<br />

vi si allestisce un<br />

presepe vivente.<br />

50 51

Chiesa di San Gia<strong>com</strong>o<br />

Scendendo verso corso Dante Alighieri si trova la chiesa di San Gia<strong>com</strong>o,<br />

che faceva parte di un vasto <strong>com</strong>plesso adibito ad ospedale, retto dalla confraternita<br />

dei Santi Filippo e Gia<strong>com</strong>o. L’ospedale, situato nel retro della chiesa,<br />

agli inizi del Quattrocento era un semplice lazzaretto, che si ingrandì nel corso<br />

dei secoli, fino al suo trasferimento nel 1901 presso l’ex convento di Santa Croce.<br />

La chiesa fu costruita nel XVIII secolo. L’esterno è di forma molto semplice,<br />

con un campanile a vela. L’interno, ad aula unica, ospita il Museo delle confraternite.<br />

Sulla parete<br />

dell’altare è affrescata<br />

una splendida Madonna<br />

con Gesù Bambino<br />

in trono. Si tratta di<br />

un dipinto preesistente<br />