MELO seconda parte.pdf - prof. R. Andrei - appunti di agraria

MELO seconda parte.pdf - prof. R. Andrei - appunti di agraria

MELO seconda parte.pdf - prof. R. Andrei - appunti di agraria

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

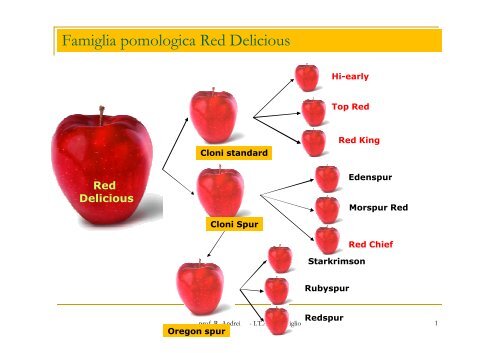

Famiglia pomologica Red Delicious<br />

Red<br />

Delicious<br />

Oregon spur<br />

Cloni standard<br />

Cloni Spur<br />

Hi-early<br />

Top Red<br />

Red King<br />

Starkrimson<br />

Rubyspur<br />

Redspur<br />

Edenspur<br />

Morspur Red<br />

Red Chief<br />

<strong>prof</strong>. R. <strong>Andrei</strong> - I.T.A.S- Treviglio 1

Fuji<br />

Giapponese, <strong>di</strong> recente<br />

<br />

introduzione in Europa<br />

Pianta molto vigorosa adatta<br />

alle forme libere, con buona<br />

produzione e precoce entrata<br />

in produzione<br />

Frutto <strong>di</strong> forma cilindrica, a<br />

polpa croccante, soda molto<br />

zuccherina e <strong>prof</strong>umata<br />

Buccia rosso-rosato<br />

Molto produttiva, necessita<br />

del <strong>di</strong>radamento<br />

Raccolta II decade <strong>di</strong> ottobre<br />

<strong>prof</strong>. R. <strong>Andrei</strong> - I.T.A.S- Treviglio 2

Famiglia pomologica<br />

Fuji<br />

Fuji<br />

Fuji kiku 8<br />

Fuji naga-fu 12<br />

<strong>prof</strong>. R. <strong>Andrei</strong> - I.T.A.S- Treviglio 3

Jonagold<br />

Varietà originata nel 1943 negli<br />

Stati Uniti, da un incrocio <strong>di</strong><br />

Golden Delicious e Jonathan<br />

Diffusa in Europa dalla fine degli<br />

anni sessanta, è oggi una delle<br />

varietà più conosciute e<br />

apprezzate specialmente nel<br />

centro e nord Europa<br />

Frutto grosso, rotondo, presenta<br />

una colorazione <strong>di</strong> fondo verdegialla<br />

e copertura <strong>di</strong> rosso<br />

carminio. Buccia liscia,<br />

leggermente cerosa<br />

Delicatamente croccante e con<br />

la polpa color crema, presenta<br />

un ottimo aroma dolce<br />

aromatico<br />

<strong>prof</strong>. R. <strong>Andrei</strong> - I.T.A.S- Treviglio 4

Famiglia pomologica<br />

Jonagold<br />

Jonagold<br />

Renetta del Canada<br />

Novajo<br />

Querina<br />

<strong>prof</strong>. R. <strong>Andrei</strong> - I.T.A.S- Treviglio 5

Pink Lady<br />

Nata da un'incrocio tra Williams e<br />

Golden Delicious, Cripps Pink è stata<br />

creata alla stazione <strong>di</strong> ricerche <strong>di</strong><br />

Stoneville (Australia occidentale) nel<br />

1973.<br />

E' presente sui mercati solo con il nome<br />

Pink Lady ®, che è il marchio<br />

commerciale della varietà.<br />

La forma del frutto è da oblunga a<br />

cilindrica ed omogenea.<br />

Il frutto è bicolore; il colore rosso-roseo<br />

è caratteristico della varietà.<br />

La tessitura è croccante e succosa. Il<br />

sapore è acidulo e <strong>prof</strong>umato.<br />

Di pezzatura me<strong>di</strong>o grossa<br />

maturazione molto tar<strong>di</strong>va (fine ottobre)<br />

<strong>prof</strong>. R. <strong>Andrei</strong> - I.T.A.S- Treviglio 6

Granny Smith<br />

Semenzale <strong>di</strong> “French Crab”<br />

Buccia ceroso-untuosa, verde<br />

anche a maturazione, grosse<br />

lenticelle, polpa soda, succosa,<br />

acidula aromatica<br />

Sensibili all’oi<strong>di</strong>o<br />

Resistente alle manipolazioni<br />

Matura II-III decade <strong>di</strong> ottobre<br />

<strong>prof</strong>. R. <strong>Andrei</strong> - I.T.A.S- Treviglio 7

Annurca<br />

Diffusa in Campania dove rappresenta il<br />

35% della produzione totale<br />

Frutti piccoli buccia giallo-verde striata <strong>di</strong><br />

rosso<br />

Polpa succosa, dolce<br />

Pianta rustica, vigorosa, alternante<br />

I frutti dopo la raccolta devono rimanere in<br />

campo per assumere una buona<br />

colorazione (colorazione sulla paglia)<br />

<strong>prof</strong>. R. <strong>Andrei</strong> - I.T.A.S- Treviglio 8

Florina<br />

Ottenuta nel 1977 in Fancia<br />

Albero vigoroso, molto<br />

produttivo, resistente ad<br />

attacchi <strong>di</strong> afi<strong>di</strong> e acari<br />

Resistente alla ticchiolatura e<br />

oi<strong>di</strong>o<br />

Colore rosso rosato su fondo<br />

giallo chiaro<br />

Matura II decade <strong>di</strong> ottobre<br />

<strong>prof</strong>. R. <strong>Andrei</strong> - I.T.A.S- Treviglio 9

Braeburn<br />

Scarso vigore, si adatta bene ad<br />

impianti ad alta densità<br />

Frutto <strong>di</strong> forma<br />

talvolta appiattita<br />

arrotondata,<br />

Buccia brillante bicolore rossa fu<br />

fondo verde<br />

Polpa soda, croccante, agro-dolce<br />

Ottima resistenza alla<br />

frigoconservazione<br />

Molto produttiva, necessita del<br />

<strong>di</strong>radamento<br />

Raccolta I decade <strong>di</strong> ottobre<br />

<strong>prof</strong>. R. <strong>Andrei</strong> - I.T.A.S- Treviglio 10

Stayman Red<br />

Pianta vigorosa, triploide,<br />

cattiva impollinatrice<br />

Lenta messa a frutto<br />

Produce un frutto molto<br />

richiesto da certi mercati<br />

Soggetta allo “spacco” in<br />

prossimità della raccolta<br />

<strong>prof</strong>. R. <strong>Andrei</strong> - I.T.A.S- Treviglio 11

Famiglia pomologica<br />

Stayman<br />

Stayman<br />

Staymared<br />

Superstayman<br />

Stayman winesap Lb 781<br />

<strong>prof</strong>. R. <strong>Andrei</strong> - I.T.A.S- Treviglio 12

Scelta della cultivar<br />

I criteri <strong>di</strong> scelta sono molteplici:<br />

Gusti del consumatore:<br />

- buona pezzatura (70 mm <strong>di</strong> <strong>di</strong>ametro) colore intenso<br />

- ottimi caratteri organolettici: polpa succosa, croccante e non<br />

farinosa, zuccherina<br />

- assenza <strong>di</strong> ruggine, danni da sole, malattie<br />

Frutticoltore<br />

- cv ben remunerate<br />

- produttive e non alternanti<br />

Epoca <strong>di</strong> maturazione:<br />

- si preferiscono cultivar a maturazione autunnale<br />

- problemi <strong>di</strong> mercato per le cultivar estive

Le liste varietali<br />

Le cultivar dei fruttiferi possono essere <strong>di</strong>stinte in<br />

tre gruppi<br />

Cultivar <strong>di</strong> interesse generale (lista A)<br />

notevole standard produttivo<br />

ap<strong>parte</strong>ngono a tutti i gruppi pomologici<br />

Cultivar <strong>di</strong> interesse particolare (lista B)<br />

standard produttivi elevati solo in alcuni ambienti pedoclimatici<br />

Cultivar promettenti (lista C)<br />

standard qualitativi elevati solo in alcuni ambienti<br />

pedoclimatici<br />

Necessitano <strong>di</strong> un ulteriore periodo <strong>di</strong> sperimentazione

Portinnesti del Melo<br />

Portinnesti Melo (c) 2004 15

Propagazione del melo<br />

Propagazione gamica (per seme):<br />

ottenimento dei franchi<br />

miglioramento genetico<br />

Propagazione vegetativa (margotta <strong>di</strong> ceppaia, talea,<br />

micropropagazione)<br />

ottenimento <strong>di</strong> portinnesti clonali<br />

Portinnesti Melo (c) 2004 16

cv autora<strong>di</strong>cate<br />

Le cv autora<strong>di</strong>cate <strong>di</strong> melo, a <strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong> quelle <strong>di</strong><br />

pero, non hanno fornito risultati accettabili: sono<br />

più vigorose <strong>di</strong> quelle innestate, con ritardo <strong>di</strong><br />

fioritura e messa a frutto e si perde il carattere<br />

spur<br />

Portinnesti Melo (c) 2004 17

Portinnesti del melo<br />

Sono ascrivibili a due gruppi:<br />

Franco<br />

Portinnesti clonali<br />

Portinnesti Melo (c) 2004 18

Franco<br />

E’ un portinnesto che deriva da seme.<br />

Pro<br />

Buon adattamento a tutti i tipi <strong>di</strong> terreno<br />

Buona resistenza all’umi<strong>di</strong>tà<br />

Elevata produttività anche se incostante<br />

Resistenza ai nemato<strong>di</strong><br />

Assenza <strong>di</strong> virosi (non si trasmettono per seme)<br />

Contro<br />

Notevole vigoria<br />

Tar<strong>di</strong>va entrata in produzione<br />

Suscettibile a Phytophthora Cactorum e Eriosoma lanigerum<br />

Elevata eterogeneità del materiale<br />

Portinnesti Melo (c) 2004 19

Franco<br />

I semenzali impiegati Malus communis :<br />

Red Delicious<br />

Golden Delicious<br />

Mac Intosh<br />

Rome Beauty<br />

Antonovka<br />

Altre specie ap<strong>parte</strong>nti al genere Malus Spp<br />

Siberian (Malus Baccata)<br />

Malus Sargentii<br />

Malus Toringoides<br />

Malus Hupehensis<br />

Portinnesti Melo (c) 2004 20

Semenzali <strong>di</strong> Franco<br />

Golden Delicious<br />

Mac Intosh<br />

Red Delicious<br />

Rome Beauty<br />

Portinnesti Melo (c) 2004 21

Portainnesti clonali<br />

Sono stati ottenuti per selezione del “Dolcino” e<br />

del “Para<strong>di</strong>so”<br />

Sono stati descritti per la prima volta nel XIV<br />

sec. ma solo nel 1917 Hatton li classifica in<br />

modo rigido nelle due sottospecie<br />

Oggi sono classificati in <strong>di</strong>verse serie in base<br />

all’istituto agronomico che li ha brevettati<br />

Portinnesti Melo (c) 2004 22

Dolcino Malus Pumila Preacox Gallica<br />

Portinnesti Melo (c) 2004 23

Para<strong>di</strong>so Malus Pumila Para<strong>di</strong>siaca<br />

Portinnesti Melo (c) 2004 24

Serie <strong>di</strong> portainnesti clonali<br />

East Malling (M)<br />

Mallin Merton (MM)<br />

EMLA<br />

Portinnesti Melo (c) 2004 25

Serie M (East Malling )<br />

Selezionati presso la stazione <strong>di</strong> East Malling<br />

Vengono in<strong>di</strong>cati con la lettera M seguita da<br />

un numero arabo (M 27, M 9, M 26… )<br />

La vigoria dei singoli portinnesti è molto<br />

relativa e pesantemente influenzata dalle<br />

caratteristiche pedoclimatiche<br />

Portinnesti Melo (c) 2004 26

I soggetti della serie M<br />

I più importanti soggetti della serie M sono:<br />

Deboli<br />

M 9 (Para<strong>di</strong>so Giallo <strong>di</strong> Metz)<br />

M 26<br />

M 27<br />

Vigorosi (simili al franco)<br />

M 11 (selezione <strong>di</strong> Dolcino)<br />

M 25 (Northen Spy x M 2)<br />

Portinnesti Melo (c) 2004 27

M 27 (M 13 x M 9)<br />

Apparato ra<strong>di</strong>cale scarso e superficiale,<br />

richiede sostegno<br />

Adatto a terreni fertili, fertilizzazioni<br />

localizzate e frequenti irrigazioni<br />

Elevata efficienza produttiva, precoce entrata<br />

in produzione<br />

Vigoria minore <strong>di</strong> M 9<br />

Adatto agli impianti ad alta densità<br />

Portinnesti Melo (c) 2004 28

M 9 (Para<strong>di</strong>so Giallo <strong>di</strong> Metz)<br />

Le piante innestate su M 9 presentano:<br />

sviluppo ridotto (necessitano <strong>di</strong> tutori)<br />

Rapida entrata in produzione (II anno)<br />

Frutti <strong>di</strong> ottima pezzatura e buona colorazione<br />

Adatto a terreni ben dotati <strong>di</strong> elementi nutritivi<br />

Sensibile a Eriosoma Lanigerum e Agrobacterium<br />

Tumefaciens<br />

Resistente alla Fitoftora<br />

Poca reistenza al freddo<br />

Scarsa resistenza al freddo<br />

Disaffinità (≠incompatibilità) <strong>di</strong> innesto con la maggior <strong>parte</strong><br />

delle cv<br />

la <strong>di</strong>saffinità si manifesta con un ingrossamento del punto<br />

<strong>di</strong> innesto<br />

Portinnesti Melo (c) 2004 29

M 26 (M 13 x M 9)<br />

Apparato ra<strong>di</strong>cale più robusto ed espanso del M 9<br />

(necessità comunque <strong>di</strong> tutori)<br />

Caratteristiche analoghe a M 9 ma maggiore vigoria<br />

Non ha attitu<strong>di</strong>ne pollonifera<br />

Induce un leggero ritardo nel germogliamento delle<br />

gemme<br />

Sensibile alla Phithopora<br />

Disaffinità con la maggior <strong>parte</strong> delle cv che si manifesta<br />

con l’ingrossamento del punto <strong>di</strong> innesto<br />

Portinnesti Melo (c) 2004 30

M25<br />

Più vigoroso <strong>di</strong> M106 e più resistente alla siccità<br />

Apparato ra<strong>di</strong>cale ampio e pofondo che ben si adatta ai<br />

terreni siccitosi, non irrigui e calcarei<br />

In<strong>di</strong>cato per Golden Delicius, nei terreni <strong>di</strong>fficili e<br />

scarsamente fertili

6m<br />

5m<br />

4m<br />

3m<br />

2m<br />

Vigoria dei portinnesti “M”<br />

M 27 M 9 M 26 M 25 M 106<br />

Franco<br />

Portinnesti Melo (c) 2004 32

Serie MM ( Merton Malling )<br />

Selezionati presso John Innes Horticolture<br />

Institute <strong>di</strong> Merton<br />

Portinnesti me<strong>di</strong>a vigoria resistenti all’Eriosoma<br />

Lanigerum<br />

La resistenza all’ E.Lanigerium è stata ottenuta<br />

ricorrendo ad incrocio con il clone “Northern<br />

Spy”<br />

Sono in<strong>di</strong>cati con la sigla MM seguita da un<br />

numero arabo da 101 a 115<br />

Portinnesti Melo (c) 2004 33

MM 106 (Northern Spy x M 1)<br />

Il portinnesto più <strong>di</strong>ffuso in Italia<br />

Me<strong>di</strong>o vigore<br />

Apparato ra<strong>di</strong>cale sviluppato, ottimo ancoraggio<br />

Pre<strong>di</strong>lige terreni freschi e fertili e ben drenati<br />

Poco resistente ai marciumi ra<strong>di</strong>cali e alla Fitoftora<br />

(Marciume del colletto) e Afide Lanigero<br />

Sensibile al freddo invernale<br />

Portinnesti Melo (c) 2004 34

MM 109 (M 2 x Northern Spy)<br />

Elevata vigoria (simile al franco)<br />

Ampio apparato ra<strong>di</strong>cale<br />

Rapida entrata in produzione<br />

Resistente Fitoftora e Afide Lanigero<br />

Sensibile all’oi<strong>di</strong>o<br />

Portinnesti Melo (c) 2004 35

MM 111 [(Northern Spy x M 793) x (Northern Spy x M 2)]<br />

Pianta vigorosa<br />

Precoce entrata in<br />

produzione<br />

Elevata resistenza<br />

all’umi<strong>di</strong>tà<br />

Adattabilità pedologica<br />

Resistente alla Fitoftora e<br />

Afide Lanigero<br />

Portinnesti Melo (c) 2004 36

6m<br />

5m<br />

4m<br />

3m<br />

2m<br />

Vigoria dei portinnesti “MM”<br />

MM 106 M 109 M 111 Franco<br />

37

Serie EMLA<br />

Comprende tutti i cloni M e MM risanati da<br />

virosi presso le stazioni <strong>di</strong> East Malling e<br />

Long Ashton<br />

Portinnesti Melo (c) 2004 38

Ambiente pedoclimatico<br />

La coltura del melo è <strong>di</strong>ffusa nelle zone temperato- fredde delle<br />

italiane centro-settentrionali:<br />

- in pianura;<br />

- Collina;<br />

- Montagna;<br />

Nelle zone temperato – calde può vegetare bene, purchè venga<br />

sod<strong>di</strong>sfatto il fabbisogno in freddo<br />

Rispetto al pero è più resistente sia a fred<strong>di</strong> invernali sia alle<br />

brinate primaverili.<br />

Terreno: molto adattabile, rifugge dai terreni argillosi e compatti,<br />

pre<strong>di</strong>lige terreno <strong>prof</strong>ondo, permeabili, fertili.

Impianto e forme d’allevamento<br />

Utilizzare sempre materiale certificato per identità varietale e<br />

sanità.<br />

Generalmente si esegue l’impianto in autunno con astoni<br />

innestati <strong>di</strong> un anno. Nel periodo primaverile solo con<br />

andamenti stagionali particolarmente avversi (forti fred<strong>di</strong><br />

invernali, impraticabilità del campo).<br />

FORME D’ALLEVAMENTO<br />

Le forme d’allevamento più utilizzate in passato:<br />

Vaso regolare: pieno e vuoto<br />

Palmetta regolare a branche obblique.<br />

Le forme d’allevamento utilizzate oggi:<br />

Palmetta irregolare

Il fuso<br />

Ipsilon trasversale<br />

L’obiettivo: limitare il numero <strong>di</strong> interventi cesori per<br />

accelerare la formazione dello scheletro con anticipo<br />

ingresso in produzione. La moderna forma d’allevamento<br />

deve essere bassa e spessa, per permettere l’esecuzione<br />

delle operazioni <strong>di</strong> raccolta e potatura da terra<br />

La palmetta ha subito nel tempo forte evoluzione:<br />

Si abbandona la geometricità della forma si passa da<br />

REGOLARE A IRREGOLARE;<br />

si riducono gli interventi <strong>di</strong> potatura nella fase <strong>di</strong><br />

allevamento, non si spuntano più i rami (potatura a<br />

tutta cima), anticipando la formazione dello scheletro e<br />

messa a frutto, p. ANTICIPATA;

Si abbassa l’altezza delle piante, aumentando ne<br />

contempo lo spessore, con alcuni rami <strong>di</strong>retti verso<br />

l’interfila, p. LIBERA<br />

Palmetta Irregolare (libera e anticipata): le branche non sono<br />

<strong>di</strong>sposte simmetricamente sul fusto:<br />

Anticipata :<br />

si accelera la formazione dello scheletro perché si usano<br />

astoni già ramificati in vivaio. Fra questi rami si sceglie il<br />

primo palco <strong>di</strong> branche, poi con una spuntatura estiva si<br />

favorisce l’emissione del primo palco, per cui si ottengono<br />

due palchi all’anno;<br />

Libera:<br />

-manca la geometricità della struttura<br />

- Potatura a tutta cima, le branche sono scelte lungo il<br />

fusto nella loro naturale emissione ed inserzione<br />

<strong>prof</strong>. R. <strong>Andrei</strong> - I.T.A.S- Treviglio 44

Quin<strong>di</strong> la palmetta libera è costituita da un asse centrale<br />

su cui sono inserite, senza or<strong>di</strong>ne prestabilito,<br />

prevalentemente nel senso del filare, branche e<br />

branchette<br />

Le <strong>di</strong>stanze d’impianto della PALMETTA: tra le fila 3,5 – 4,5 m,<br />

sulla fila 2,5m<br />

La palmetta è più produttiva rispetto alle forme libere<br />

<strong>prof</strong>. R. <strong>Andrei</strong> - I.T.A.S- Treviglio 45

FORMA A FUSO<br />

Diffuse nell’Europa centro-settentrionale, in Trentino Alto A<strong>di</strong>ge e<br />

altre province padane.<br />

La forma a fuso si è <strong>di</strong>ffusa per la riduzione dell’altezza e<br />

aumento della densità d’impianto.<br />

La pianta assume uno sviluppo conico, con astone centrale, cu<br />

sui sono inserite elicoidalmente e orizzontalmente branchette<br />

fruttifere <strong>di</strong> lunghezza decrescente verso l’alto.<br />

L’altezza degli alberi non deve superare i 3,00 m<br />

I sesti d’impianto: 4,0 – 4,5 tra le file, mentre la <strong>di</strong>stanza sulla fila<br />

1,00 – 1 ,8 m

IPSOLON TRASVERSALE / SITEMA A “V”<br />

Sistema d’allevamento che richiede file <strong>di</strong>stanziate (4 – 6 m), e<br />

piante fitte sulla fila (1- 1,5 m).<br />

Le pareti fruttifere, che risultano inclinate a V, si possono<br />

ottenere da una pianta o da due piante, inclinate<br />

trasversalmente da un lato o dall’altro. L’angolo d’inclinazione<br />

rispetto alla verticale deve essere <strong>di</strong> max 45°.<br />

Per favorire l’illuminazione ed aerazione si deve mantenere<br />

libero lo spazio interno a “V”, si devono asportare tutti i<br />

germogli cresciuti dorsalmente, quelli laterali possono essere<br />

inclinati o cimati.

ASSE COLONNARE<br />

Forma sperimentale che ha interessato i ricercatori <strong>di</strong> East-<br />

Malling, con sesti sulla fila <strong>di</strong> 1 m e <strong>di</strong>stanze fra le file 4.0-4.5<br />

Costituita da un fusto centrale sprovvisto <strong>di</strong> branche permanenti,<br />

ma solo branchette fruttifere laterali, le quali vengono<br />

rinnovate a partire dal 4°anno asportandole in misu ra del<br />

30% l’anno.<br />

POTATURA DI PRODUZIONE<br />

Non esistono regole fisse <strong>di</strong> potatura valide in tutti gli ambienti: si<br />

deve mirare al buon equilibrio tra attività vegetativa –<br />

riproduttiva.<br />

Per eseguire una corretta potatura bisogna sapere dove produce<br />

il melo:lamburde, rami misti, brin<strong>di</strong>lli.<br />

Nelle cultivar standard con la potatura si dovranno <strong>di</strong>radare le<br />

formazioni fruttifere, quelle più vecchie. Nelle cv. Spur la<br />

potatura è più semplice: <strong>di</strong>radamento delle branchette ogni<br />

3/4 anni.<br />

Il rinnovo delle lamburde è importante anche ai fini qualitativi:

Lamburde giovani portano frutti migliori: ogni anno si dovrà<br />

rinnovare il 30% delle lamburde.<br />

Epoca d’intervento:<br />

- I tagli fatti durante il riposo vegetativo determinano un<br />

richiamo a legno;<br />

- I tagli effettuati in vegetazione tendono a castigare il vigore,<br />

cioè a deprimere e a rallentare il ritmo <strong>di</strong> crescita dei germogli<br />

troppo vigorosi, promuovendo l’induzione a fiore delle<br />

gemme.<br />

- Il <strong>di</strong>radamento dei frutti è una pratica consolidata, per evitare<br />

l’alternanza <strong>di</strong> produzione. Gli scopi del <strong>di</strong>radamento sono:<br />

Ottenere frutti <strong>di</strong> migliore pezzatura;<br />

Migliorare la <strong>di</strong>fferenzazione delle gemme a fiore (per<br />

motivi nutrizionali e ormonali)

Il <strong>di</strong>radamento può essere:<br />

Manuale<br />

Chimico-ormonale<br />

Si interviene con il <strong>di</strong>radamento chimico-ormonale nei seguenti<br />

momenti:<br />

Golden Delicius: dalla fine della caduta dei petali a circa 8 mm<br />

<strong>di</strong> <strong>di</strong>ametro dei frutticini. Si impiega NAD oppure NAA quando<br />

il frutto centrale raggiunge un <strong>di</strong>ametro pari ad una noce

IRRIGAZIONE<br />

Pratica <strong>di</strong> notevole importanza, soprattutto nei meleti con<br />

portinnesti clonali <strong>di</strong> debole vigore. I vantaggi che si possono<br />

ottenere con l’irrigazione sono:<br />

Aumento della quantità prodotta<br />

Aumento della pezzatura<br />

Miglioramento della colorazione del frutto soprattutto con<br />

l’irrigazione per aspersione<br />

DIFETTI<br />

Peggiora la conservazione frigorifera infatti aumenta la<br />

butteratura amara<br />

Può favorire l’attacco <strong>di</strong> ticchiolatura, oi<strong>di</strong>o, ruggine mentre<br />

ostacola gli acari

I consumi idrici del melo sono elevati, per produrre un Kg <strong>di</strong><br />

sostanza secca sono necessari 500 l <strong>di</strong> acqua.<br />

Dal germogliamento alla caduta delle foglie il consumo è <strong>di</strong><br />

6000 m3/ha, pari ad una piovosità <strong>di</strong> 600 mm.<br />

I meto<strong>di</strong> irrigui più utilizzati:<br />

Aspersione<br />

Irrigazione localizzata<br />

Il primo metodo, utilizzato soprattutto in Trentino, svolge<br />

anche la funzione <strong>di</strong> irrigazione antibrina contro le brinate<br />

primaverili, inoltre serve per la colorazione del frutto.<br />

L’irrigazione localizzata può essere a goccia o microspruzzo.<br />

VANTAGGI:<br />

Utili nelle zone con scarsa <strong>di</strong>sponibilità idriche, non <strong>di</strong>ffonde<br />

malattie, localizzazione dell’umi<strong>di</strong>tà intorno alle ra<strong>di</strong>ci ecc.

APPORTI – PERDITE<br />

BILANCIO IDRICO<br />

APPORTI = pioggia, apporti <strong>di</strong> falda, irrigazione<br />

PERDITE = ETP, percolazione <strong>prof</strong>onda, ruscellamento.<br />

I = (Etp + Pr + P) – (Pioggia + umidà suolo)<br />

ETc = Etp x Kc<br />

Esempio mese <strong>di</strong> aprile<br />

Etc mensile = 1.8 mm/d (Etp) x 0.45 (Kc) x 30 gg= 24,3<br />

mm/mq 243 m3 /ha mese<br />

Pioggia 50 mm = 500 m3/ha<br />

Bilancio = 500 m3 – 243 m3 = + 257 m3

In caso <strong>di</strong> inerbimento un consumo idrico + 20%:<br />

Etc 24,3 mm/mq = 243 m3 /ha x 1,20 =292 m3<br />

Qualora se tiene conto dell’umi<strong>di</strong>tà del suolo,sarà:<br />

U % C.C. (capacità <strong>di</strong> campo) 28%<br />

U % P.C.I. (punto critico d’intervento) 23%<br />

Umi<strong>di</strong>tà <strong>di</strong>sponibile 5% = 10.000 m2 x 0.3 m (h) x 1.3 t/m3<br />

(d) x 0.05 (umi<strong>di</strong>tà nel suolo) = 195 m3<br />

QUINDI: 195 m3 (umi<strong>di</strong>tà <strong>di</strong>sponibile) + 500 m3 (pioggia) –<br />

243 (Etc) = +452<br />

La riserva dura per x giorni: 452 : Etc m3/gg<br />

<strong>prof</strong>. R. <strong>Andrei</strong> - I.T.A.S- Treviglio 56

Buona regola dell’irrigazione: è quella <strong>di</strong> mantenere il più<br />

possibile costante la <strong>di</strong>sponibilità d’acqua alle ra<strong>di</strong>ci, volumi<br />

ridotti ed irrigazioni frequenti.<br />

L’irrigazione inizia quando l’umi<strong>di</strong>tà del terreno scende al <strong>di</strong> sotto<br />

del 60%<br />

CONCIMAZIONE DI PRODUZIONE<br />

Per il melo è importante considerare alcuni aspetti:<br />

- I portinnesti clonali <strong>di</strong> debole e me<strong>di</strong>o vigore (M9, M27, M26,<br />

M106) hanno ra<strong>di</strong>ci superficiali;<br />

- Nei frutteti inerbiti ed irrigati le piante richiedono maggiori<br />

apporti fertilizzanti;<br />

In generale si richiede una concimazione razionale che tenga<br />

conto <strong>di</strong>:

- Fertilità del terreno<br />

- Del portinnesto<br />

- Della cultivar<br />

- Quantità e qualità produttive<br />

Per valutare le esigenze nutritive delle piante si tiene conto delle<br />

asportazioni ed analisi fogliare.<br />

ASPORTAZIONI: l’elemento maggiormente assorbito è il<br />

potassio, calcio, azoto. Il fosforo viene consumato in quantità<br />

ridotte.<br />

Le asportazioni <strong>di</strong> un meleto (300/400 q/ha) sono:<br />

Azoto 60 -100 Kg/ha<br />

Fosforo 20 -30 Kg/ha<br />

Potassio 70 – 150 Kg/ha<br />

Calcio 180 – 190 Kg/ha

Il 30 – 50% <strong>di</strong> queste sostanze ritorna al terreno con residui<br />

potatura, foglie e frutti caduti a terra.<br />

Effetti dei vari elementi:<br />

N – Azoto- la carenza provoca:<br />

riduzione della quantità, della pezzatura, peggiora il sapore e<br />

aroma del frutto.<br />

L’eccesso <strong>di</strong> N provoca:<br />

ritarda la maturazione, compromette la colorazione<br />

dell’epidermide, aumenta la rugginosità del frutto, peggiora la<br />

conservazione frigorifera. Un’eccessiva quantità <strong>di</strong> azoto fa<br />

produrre mele meno buone e meno serbevoli<br />

P – Fosforo- la concimazione fosfatica non ha evidenziato<br />

influenze <strong>di</strong> rilievo sulla produzione. Si consiglia un moderato<br />

apporto per non impoverire il terreno;

K potassio- favorisce la colorazione del frutto e migliora la<br />

frigoconservazione.<br />

In<strong>di</strong>cativamente si consigliano i seguenti apporti:<br />

- N 50 – 70 Kg/ha<br />

- P 20 -25 “ “<br />

- K 100 – 150 Kg/ha<br />

- La concimazione fogliare serve per integrare la concimazione<br />

fatta al terreno apportando sia macro che microelementi. Gli<br />

elementi nutritivi vengono assorbiti dalle foglie molto<br />

velocemente (60- 80 ore)

RACCOLTA<br />

In funzione delle forme d’allevamento si esegue:<br />

- Da terra<br />

- Con l’ausilio <strong>di</strong> carri raccolta<br />

La produzione me<strong>di</strong>a <strong>di</strong> un frutteto è <strong>di</strong> 350 – 500 Kg, con una<br />

me<strong>di</strong>a <strong>di</strong> 50 Kg <strong>di</strong> frutta per pianta.<br />

Molto importante è definire il momento della raccolta che,<br />

Molto importante è definire il momento della raccolta che,<br />

<strong>di</strong>pende dalla cv, in quanto le cv. Standard hanno un periodo<br />

<strong>di</strong> raccolta più lungo delle cv. Spur.<br />

Il momento preciso è in<strong>di</strong>viduato attraverso test <strong>di</strong> maturazioe:<br />

- penetrometro: per misurare la durezza della polpa;<br />

- La soluzione <strong>di</strong> io<strong>di</strong>o per l’amido<br />

- Le carte colorimatriche per la colorazione della buccia (golden<br />

D)

La riuscita della conservazione delle cv. Dipende:<br />

- Tecnica <strong>di</strong> conservazione (25%)<br />

- Irrigazione e concimazione (25%)<br />

- Giusta epoca <strong>di</strong> conservazione (50%)<br />

- Raccolte anticipate peggiorano la conservazione :<br />

riscaldamento e butteratura amara, qualità scadente (colore e<br />

sapore)<br />

- La conservazione avviene in celle frigo con atmosfera<br />

controllata, dove la temperatura non deve scendere sotto -1<br />

°C per evitare danni da congelamento.