Dispensa 9 - Corsoarcheologia.org

Dispensa 9 - Corsoarcheologia.org

Dispensa 9 - Corsoarcheologia.org

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

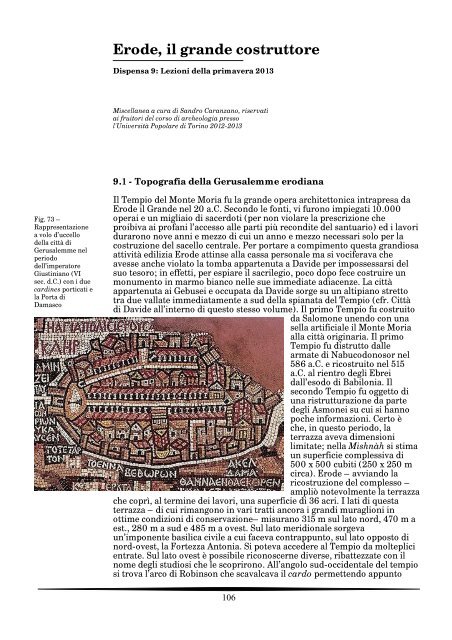

Fig. 73 –<br />

Rappresentazione<br />

a volo d’uccello<br />

della città di<br />

Gerusalemme nel<br />

periodo<br />

dell’imperatore<br />

Giustiniano (VI<br />

sec. d.C.) con i due<br />

cardines porticati e<br />

la Porta di<br />

Damasco<br />

Erode, il grande costruttore<br />

<strong>Dispensa</strong> 9: Lezioni della primavera 2013<br />

Miscellanea a cura di Sandro Caranzano, riservati<br />

ai fruitori del corso di archeologia presso<br />

l'Università Popolare di Torino 2012-2013<br />

9.1 - Topografia della Gerusalemme erodiana<br />

Il Tempio del Monte Moria fu la grande opera architettonica intrapresa da<br />

Erode il Grande nel 20 a.C. Secondo le fonti, vi furono impiegati 10.000<br />

operai e un migliaio di sacerdoti (per non violare la prescrizione che<br />

proibiva ai profani l’accesso alle parti più recondite del santuario) ed i lavori<br />

durarono nove anni e mezzo di cui un anno e mezzo necessari solo per la<br />

costruzione del sacello centrale. Per portare a compimento questa grandiosa<br />

attività edilizia Erode attinse alla cassa personale ma si vociferava che<br />

avesse anche violato la tomba appartenuta a Davide per impossessarsi del<br />

suo tesoro; in effetti, per espiare il sacrilegio, poco dopo fece costruire un<br />

monumento in marmo bianco nelle sue immediate adiacenze. La città<br />

appartenuta ai Gebusei e occupata da Davide s<strong>org</strong>e su un altipiano stretto<br />

tra due vallate immediatamente a sud della spianata del Tempio (cfr. Città<br />

di Davide all’interno di questo stesso volume). Il primo Tempio fu costruito<br />

da Salomone unendo con una<br />

sella artificiale il Monte Moria<br />

alla città originaria. Il primo<br />

Tempio fu distrutto dalle<br />

armate di Nabucodonosor nel<br />

586 a.C. e ricostruito nel 515<br />

a.C. al rientro degli Ebrei<br />

dall’esodo di Babilonia. Il<br />

secondo Tempio fu oggetto di<br />

una ristrutturazione da parte<br />

degli Asmonei su cui si hanno<br />

poche informazioni. Certo è<br />

che, in questo periodo, la<br />

terrazza aveva dimensioni<br />

limitate; nella Mishnàh si stima<br />

un superficie complessiva di<br />

500 x 500 cubiti (250 x 250 m<br />

circa). Erode – avviando la<br />

ricostruzione del complesso –<br />

ampliò notevolmente la terrazza<br />

che coprì, al termine dei lavori, una superficie di 36 acri. I lati di questa<br />

terrazza – di cui rimangono in vari tratti ancora i grandi muraglioni in<br />

ottime condizioni di conservazione– misurano 315 m sul lato nord, 470 m a<br />

est., 280 m a sud e 485 m a ovest. Sul lato meridionale s<strong>org</strong>eva<br />

un’imponente basilica civile a cui faceva contrappunto, sul lato opposto di<br />

nord-ovest, la Fortezza Antonia. Si poteva accedere al Tempio da molteplici<br />

entrate. Sul lato ovest è possibile riconoscerne diverse, ribattezzate con il<br />

nome degli studiosi che le scoprirono. All’angolo sud-occidentale del tempio<br />

si trova l’arco di Robinson che scavalcava il cardo permettendo appunto<br />

106

l’accesso alla basilica superiore. Poco oltre, dove oggi si trova il recinto<br />

riservato alle donne, si vede un architrave appartenuta alla porta di Berclay;<br />

nel corridoio riservato solo agli uomini, si osservano le tracce dell’arco di<br />

Wilson (forse la porta di Kiponos di cui si parla nella Mishnah) a cui segue<br />

l’arco di Warren che, pur bloccato, è visibile in corrispondenza del tunnel<br />

ovest. Il muraglione erodiano del lato occidentale è quello in cui si trova<br />

anche il cosiddetto Muro del Pianto; se ne conserva a vista solo un tratto di<br />

60 m che corrisponde a non più del 12% del suo sviluppo originale. Il muro<br />

– popolarmente scambiato nel passato per un rimasuglio del Tempio vero e<br />

proprio – divenne oggetto di attenzione da parte degli Ebrei solo nel XVI<br />

sec. quando, questi ultimi lasciato il quartiere sul Monte Sion, iniziarono a<br />

insediarsi in città.<br />

Sul lato meridionale si riconoscono le due porte dette di Huldah, molto<br />

importanti perché da qui accedevano al tempio i pellegrini provenienti da<br />

ogni dove, soprattutto in occasione delle tre festività principali dell’anno.<br />

Sul lato nord, stretta tra la fortezza Antonia e la zona delle piscine, si<br />

trovava una sola porta chiamata di Tadi. Secondo la Mishnàh essa era<br />

agibile esclusivamente agli infermi.<br />

Sul lato orientale, affacciata sulla vallata del Cedron si trovava la porta di<br />

Shushan, chiamata in questo modo in ricordo della città babilonese di Susa<br />

da cui gli Ebrei fecero ritorno terminato il loro esilio (era probabilmente<br />

decorata con la raffigurazione del palazzo stesso). La porta non poteva<br />

essere osservata da chi si trovava nel recinto sacro perché i pellegrini che<br />

uscivano dal Tempio procedevano a ritroso senza staccare la vista dal Santo<br />

dei Santi (dunque dando le spalle alla porta). All’esterno della cinta, a fianco<br />

della porta, erano incise nella parete come riferimento le misure del cubito.<br />

La porta di Shushan non è conservata e la Porta d’Oro – murata – che si<br />

vede oggi sempre sul lato est della cinta erodiana appartiene all’epoca<br />

bizantina.<br />

La spianata del Tempio era divisa in settori da una serie di recinzioni.<br />

Esisteva un cortile detto “dei gentili” separato da quello al quale potevano<br />

avere accesso solo i fedeli. Lungo la balaustrata iscrizioni bilingue in greco e<br />

latino minacciavano di morte chiunque avesse trasgredito le regola. Alcuni<br />

lacerti marmorei di queste iscrizioni sono stati messi in luce e sono esposti<br />

nel Museo di Israele. Alcuni scalini davano accesso a un ulteriore recinto<br />

dotato di una porta detta “bella” che permetteva di entrare nel “cortile delle<br />

donne”, uno spazio cultuale aperto ad entrambi i sessi. Agli angoli di questo<br />

cortile si trovavano quattro ambienti accessori: “la camera del legno” in cui<br />

veniva esaminato il legno destinato alla costruzione degli altari di culto, la<br />

“camera dell’olio” in cui venivano conservati l’olio e il vino utilizzati per il<br />

culto, la “camera dei naziriti” (consacrati) dove venivano cotti gli animali<br />

sacrificati e la “camera dei lebbrosi”, dotata di bagni e destinata all’ispezione<br />

dei malati.<br />

Da qui i fedeli potevano salire una scala di quindici gradini (tanti quanti<br />

sono i canti dell’Ascensione nel libro dei Salmi). In occasione della festività<br />

del Sukkot, i Leviti erano soliti stazionare su questi gradini intonando i<br />

Salmi. Al vertice di questa scala si trovava la “Porta di Nicànore” (così<br />

denominata dal nome di Nicànore di Alessandria che aveva donato il rame<br />

per la fusione delle grandi porte in bronzo). I pellegrini entravano quindi<br />

nella corte degli Israeliti (la sala di riunione del Sinedrio) in cui si<br />

presentavano le offerte ai sacerdoti del Tempio che stazionavano in uno<br />

spazio separato da una balaustra (l’accesso era consentito, ovviamente solo<br />

agli ebrei maschi). Al centro del cortile si trovava un altare di 16 x 7 m<br />

presso il quale i sacerdoti cuocevano gli animali sacrificati. Il punto finale<br />

del percorso era costituito dal Tempio vero e proprio, il cui portale era<br />

inquadrato da due grandi colonne, le famosissime Yachin e Boaz. Il Tempio<br />

era sormontato da una serie di merli a scaletta che avevano la funzione di<br />

tenere lontani gli uccelli, attratti dall’odore delle carni cotte sulla brace.<br />

Planimetricamente, il Tempio era costituito da un vestibolo esterno (ulam)<br />

che dava accesso al “Santo”; la porta, a quattro battenti, era protetta da<br />

107

Fig. 74 – Ricostruzione<br />

archeologica del Secondo<br />

Tempio dell’età di Erode:<br />

in primo piano il cortile<br />

dei Gentili seguito dalla<br />

porta di Nicanore e dal<br />

cortile dei Nazariti; al<br />

centro si nota la grande<br />

costruzione costituita dal<br />

sncta sanctorum con le<br />

colonne Iachim e Boaz.<br />

grandi tende in lino e lana intessute con diversi colori simboleggianti gli<br />

elementi del cielo e della terra. Il Santo (hekhal) ospitava la menoràh in oro,<br />

il tavolo per le offerte (sui cui erano i dodici pani, simbolo dello Zodiaco e<br />

dei mesi dell’anno) e un altare d’oro su cui erano bruciate tredici qualità di<br />

incenso che simboleggiavano l’appartenenza di ogni cosa a Dio. Ogni giorno<br />

dei sacerdoti estratti a sorte vi entravano per rifornire di olio combustibile la<br />

menoràh e per bruciare incenso. Oltre si trovava il “Santo dei santi”, una<br />

grande camera a cui poteva accedere solo l’alto sacerdote in occasione della<br />

festività dello Yom Kippur quando “pervaso di orrore” vi bruciava<br />

dell’incenso. Originariamente quest’aula conteneva l’Arca dell’alleanza con<br />

le tavole della Legge consegnate da Dio stesso a Mosè; dopo il saccheggio del<br />

Tempio perpetuato dai Babilonesi, questa stanza era rimasta vuota; in<br />

questa condizione ebbe modo di vederla Pompeo quando, presa<br />

Gerusalemme, profanò il Tempio.<br />

Sul lato meridionale della grande spianata s<strong>org</strong>eva, come si è detto,<br />

l’imponente basilica romana. L’interno era diviso in tre navate da 162<br />

colonne che dovevano<br />

essere imponenti tanto<br />

che Flavio Giuseppe<br />

ricorda che erano<br />

necessarie tre persone per<br />

poterle abbracciare<br />

completamente. Si poteva<br />

accedere alla basilica<br />

anche tramite una via<br />

riservata che passava<br />

sopra l’arco di Robinson;<br />

essa era prevalentemente<br />

utilizzata dal re e dai<br />

maggiorenti.<br />

Nell’angolo nord-ovest<br />

della piazza del tempio<br />

s<strong>org</strong>eva la Fortezza<br />

Antonia, battezzata con<br />

questo nome in onore del<br />

protettore di Erode,<br />

Marco Antonio. È<br />

probabile che l’edificio sia stato impostato sui resti della Birah (baris in<br />

greco), la grande fortezza costruita a protezione del Tempio nel VI sec. a.C.,<br />

quando gli Ebrei fecero ritorno dall’esilio a Babilonia. Anche i re asmonei<br />

avevano costruito una fortezza per il controllo di Gerusalemme ricordata<br />

dalle fonti con il nome di Akra; è possibile che si tratti del medesimo<br />

edificio, ma molti studiosi sono convinti che vada ubicata presso la Porta di<br />

Hulda.<br />

La fortezza Antonia – scrive Flavio Giuseppe – era stata costruita al vertice<br />

di una scarpata naturale di 25 m; i muraglioni della cinta raggiungevano i 25<br />

m di altezza con una torre a ognuno dei quattro angoli. La torre di sud-est<br />

era alta 35 m e permetteva una perfetta visuale su tutta l’area del Tempio.<br />

Molto dibattuta è anche la dimensione dell’edificio, stimata in soli 45 x 120<br />

m dai minimalisti e di 150 x 90 m dai massimalisti. La fortezza fu utilizzata<br />

da Erode e dai suoi famigliari nei primi dieci anni di regno, in attesa che<br />

venisse completato il nuovo castello presso l’attuale porta di Jaffa. La<br />

fortezza Antonia, diventata un punto di arroccamento degli Ebrei rivoltosi<br />

nel 66 a.C., fu rasa al suolo dai Romani dopo la conquista di Gerusalemme.<br />

Non lontano dall’Akra si trova la piscina di Bethsedà (cfr. capitolo<br />

riservato), composta da due vasche rettangolari; quella settentrionale si<br />

data al periodo del Primo Tempio, la seconda fu aggiunta in età ellenistica.<br />

Originariamente qui veniva effettuata la lavanda degli agnelli destinati al<br />

sacrificio nel Tempio; la piscina è situata non lontano dalla Porta dei Leoni<br />

che permetteva di raggiungere un grande mercato in cui venivano acquistati<br />

108

Fig. 75 –<br />

Ricostruzione<br />

dell’accesso al sancta<br />

sanctorum del<br />

Tempio di<br />

Gerusalemme<br />

dell’epoca di Erode il<br />

Grande.<br />

gli animali destinati al rito. Il Nuovo Testamento ricorda che la piscina era<br />

circondata da quattro portici, più un ulteriore portico edificato lungo la<br />

linea di separazione tra le due vasche. Sotto questi portici si raccoglievano i<br />

malati, i ciechi e i paralitici, e il luogo fece da fondale ad uno dei miracoli<br />

evangelici diventando, per questo, un luogo di pellegrinaggio cristiano.<br />

Nel periodo del secondo Tempio e in quello di Cristo, l’originaria città di<br />

Davide (cioè la parte meridionale di Gerusalemme) aveva perso di<br />

importanza e venne occupata da quartieri in cui alloggiavano i pellegrini<br />

diretti al Tempio. Qui si trovavano importanti ris<strong>org</strong>ive d’acqua tra cui la<br />

fonte di Ghion (dove s<strong>org</strong>eva la piscina di Siloe) e il torrente che scorreva<br />

nella valle del Cedron. Queste s<strong>org</strong>enti non erano sufficienti a risolvere tutte<br />

le esigenze logistiche di una città così importante e altra acqua veniva<br />

portata a Gerusalemme tramite acquedotti come quello proveniente da<br />

Betlemme (dove sono ancora visibili le grandi vasche di raccolta dell’acqua).<br />

Quando Giuseppe Flavio descrive la presa della città da parte di Tito<br />

enumera alcuni degli edifici più significativi situati nei quartieri<br />

meridionali: l’archivio, la camera di consiglio dei saggi, l’Ophel, il palazzo<br />

della regina Elena e l’Akra (che dunque non dovrebbe coincidere con la<br />

Fortezza Antonia). Tradizionalmente si ritiene che la città bassa (a sud del<br />

Tempio) fosse occupata da gente di più modesta condizione, mentre<br />

l’aristocrazia sacerdotale avrebbe avuto tutto l’interesse a concentrarsi nella<br />

zona alta situata nelle vicinanze del Tempio; tuttavia, gli scavi fatti nel<br />

settore meridionale, hanno offerto per ora un’immagine di abitazioni di<br />

tutto rispetto.<br />

Sempre nei quartieri meridionali, non lontano dalla Piscina di Siloe, si<br />

trovava la sinagoga di Teodotos. La sinagoga è nota grazie al ritrovamento<br />

nel 1913-14 di una iscrizione in greco all’interno di una cisterna per l’acqua<br />

da parte dell’archeologo Raimond Weill in cui si accenna a un certo<br />

Teodotos figlio di Vettenos. L’iscrizione, oggi conservata nel Museo di<br />

Israele, recita: «Theodotos, figlio di Vettenos, sacerdote e capo della<br />

sinagoga, figlio del capo della sinagoga, che fu figlio a sua volta del vecchio<br />

capo della sinagoga, ricostruì la sinagoga per la lettura della Legge e per lo<br />

studio dei precetti sacri; costruì anche gli ambienti necessari, i bagni rituali,<br />

e le stanze in cui alloggiare i bisognosi che vi vengono da lontano. La<br />

sinagoga fu fondata dai suoi antenati, dai vecchi e dai Simonidi».<br />

Durante gli sterri furono trovate tracce di scalini e di vasche per le abluzioni<br />

del tipo usato nel mondo<br />

ebraico (mikva’ot), forse gli<br />

stessi citati nell’iscrizione. È<br />

noto che le sinagoghe divennero<br />

luoghi di preghiera per gli ebrei<br />

dopo la distruzione del Tempio;<br />

l’iscrizione descrive con<br />

chiarezza le funzioni associate a<br />

questa tipologia di edificio.<br />

Non lontano da qui, doveva<br />

trovarsi il palazzo della regina<br />

Elena di Adiabene (una regione<br />

del regno partico-sasanide<br />

situata nel nord dell’Irak). Le<br />

fonti antiche ricordano che essa,<br />

venuta a conoscenza della<br />

religione giudaica da alcuni<br />

mercanti giunti nel suo paese, si<br />

convertì trasferendosi a<br />

Gerusalemme dove fece<br />

costruire un suntuoso palazzo,<br />

rendendosi benemerita per la<br />

liberalità e le azioni<br />

caritatevoli.La tradizione<br />

109

abbinica ricorda, sempre presso il settore sud-orientale della città, una<br />

tomba abbastanza monumentale appartenente alla profetessa Hulda,<br />

vissuta nel VII sec a.C. Di questo edificio si parla nel corso di una disputa<br />

rabbinica sul trattamento da riservare alle tombe nel caso di un<br />

ampliamento della città.<br />

Lungo il muro meridionale del tempio (cfr. Davidson center) esisteva una<br />

scalinata che permetteva ai pellegrini di accedere alla spianata del Tempio; i<br />

sacerdoti e la famiglia reale entravano, invece, dall’arco di Wilson o,<br />

comunque, tramite gli accessi del lato ovest. Lo spazio davanti al muro sud<br />

era occupato da un grande spiazzo dove si raccoglievano i pellegrini prima<br />

di salire al Tempio. In questo punto sono stati trovati diversi miqvaot<br />

utilizzati per i bagni rituali preliminari. Le scale erano due: quella più<br />

stretta, a ovest, era destinata a coloro che entravano nel Tempio; quella<br />

occidentale, larga 64 m, era riservata ai pellegrini che uscivano.<br />

Probabilmente davanti alla porte di accesso si riuniva uno dei quattro<br />

tribunali del Sinedrio che giudicava delle contese civili e religiose tra gli<br />

ebrei.<br />

Flavio Giuseppe riferisce che Erode costruì in città un teatro e un grande<br />

anfiteatro. Sempre Giuseppe Flavio riferisce che quando morì Erode,<br />

scoppiò a Gerusalemme una rivolta popolare proprio nella zona dei<br />

quartieri meridionali ove si concentravano i pellegrini in occasione della<br />

festa dello Shauvot (la Pentecoste). Giuseppe dice che i Romani<br />

concentrarono i rivoltosi presso l’anfiteatro, che dunque avrebbe dovuto<br />

trovarsi nelle vicinanze. È anche possibile che Flavio confonda l’anfiteatro<br />

con il circo per le bighe e le quadrighe, come sappiamo aveva fatto in<br />

un’altra parte della sua opera parlando di Cesarea marittima; il problema è<br />

aperto.<br />

Presso la porta di Jaffa s<strong>org</strong>eva il palazzo fatto costruire da Erode ed<br />

inaugurato nel 23 a.C. Giuseppe Flavio ne ricorda l’imponenza e l’eclettismo<br />

delle sistemazioni, con sale arricchite da loggiati, fonti d’acqua e trovate<br />

stravaganti. L’edificio fu chiamato Caesareum o Agrippeum in onore di<br />

Cesare Augusto e del genero Agrippa, protettori di Erode. Dalle descrizioni<br />

antiche sappiamo che il palazzo aveva muri alti 15 m e una superficie di base<br />

di 330 x 130 m. L’Agrippeum fu danneggiato durante l’assedio di Tito. Dopo<br />

la morte di Erode ospitò i governatori romani della Giudea tra i quali quel<br />

Gennio Floro che era il procuratore in carica all’atto della rivolta del 66 a.C.<br />

Dal palazzo doveva essere possibile abbracciare con uno sguardo l’agorà<br />

della città, perché è scritto che Gennio Floro diede ordine ai soldati di<br />

attaccare i maggiorenti giudei che si rifiutavano di punire i responsabili<br />

delle insurrezioni dei giorni precedenti. Adiacente al palazzo era la<br />

Cittadella di Erode, costruita volutamente nel punto più alto della città a 777<br />

m slm. Tre torri permettavano di controllare visivamente gran parte di<br />

Gerusalemme e l’accesso alla città. La torre più alta era l’occidentale,<br />

battezzata con il nome del fratello defunto di Erode, Fasaele. Secondo Flavio<br />

Giuseppe aveva una base in grandi blocchi quadrati misuranti 20 m di lato;<br />

potrebbe trattarsi del poderoso basamento che ancora oggi sostiene la torre<br />

medievale detta “di Davide” presso l’attuale cittadella. La torre – che<br />

s’innalzava per 45 m – era sormontata da passaggi di ronda e torrette, con<br />

un profilo a scala che forse era ispirato al faro di Alessandria. Seguiva la<br />

torre di Ippico (così denominata dal nome di un caro amico di Erode, un<br />

comandante della cavalleria caduto in battaglia); era alta 40 m e s<strong>org</strong>eva<br />

sopra una cisterna per l’acqua profonda 10 m.<br />

La terza torre era dedicata a Mariamne, la moglie asmonea di Erode che il re<br />

aveva fatto uccidere per gelosia. Era la più piccola, con una base di 10 m e<br />

un’altezza di 27 m. Secondo Flavio Giuseppe era anche la più aggraziata e<br />

per questa ragione era stata dedicata a una donna. Distrutta la città, Tito<br />

lasciò in piedi queste tre torri a testimonianza del passato glorioso di<br />

Gerusalemme, ma anche a imperitura memoria dell’assedio portato<br />

vittoriosamente a termine.<br />

110

Non lontano dal palazzo di Erode doveva poi trovarsi la casa di Caifa, il gran<br />

sacerdote del Tempio al tempo di Gesù.<br />

Le fonti antiche ricordano che presso la città di Davide s<strong>org</strong>eva la tomba di<br />

re Davide. Un passaggio del rabbino Akiva riferisce che esistevano dei canali<br />

che raccoglievano le impurità presenti presso la tomba di Hulda e quella di<br />

Davide che venivano così convogliate nella Valle del Cedron; la tomba<br />

doveva dunque trovarsi nelle vicinanze della valle. Per molto tempo si è<br />

creduto che la tomba di Davide si trovasse sul Monte Sion, probabilmente<br />

per un’ incomprensione di età medievale; all’epoca di Giuseppe Flavio si<br />

usava il termine di “città di Davide” per riferirsi alla città alta ma<br />

originariamente, invece, la città di Davide era solo quella bassa. È quindi<br />

probabile che l’attuale ubicazione della tomba di Davide sul Monte Sion sia<br />

nata da una tradizione cristiana poi abbracciata dai Mussulmani e, solo a<br />

partire dal XII sec. anche dagli Ebrei. Poiché tra il 1948 e il 1967 la città<br />

vecchia era in mano alla Giordania, il Monte Sion rimase l’unico luogo<br />

accessibile agli Ebrei che vi si recavano a pregare sfruttando l’edificio<br />

costruito sul posto dai crociati (vedi capitolo riservato).<br />

Le fonti antiche ricordano anche un Palazzo degli Asmonei ubicato nel<br />

settore a occidente del Tempio. Di questo edificio non sono noti resti.<br />

Sappiamo però che esso fu ricostruito da Agrippa II e che, data l’altezza<br />

degli ultimi piani, permetteva di osservare quanto avveniva nel cortile del<br />

Tempio. I sacerdoti reagirono a questa intromissione costruendo un alto<br />

muro che impediva la veduta del Tempio; Agrippa II fece ricorso<br />

all’imperatore Nerone ma, inaspettatamente, gli fu dato torto.<br />

9.2 - Scavi presso il Davidson Center.<br />

Sul lato meridionale del Davidson Center, in prossimità della strada<br />

moderna, gli scavi hanno portato alla luce due torri quadrate (14 x 10 m)<br />

con profonde fondazioni, divise internamente in quattro stanze. La forma e<br />

le dimensioni di queste torri fanno pensare che esse inquadrassero l’antica<br />

Porta delle acque. Si trattava di una porta di accesso all’acropoli la cui<br />

tipologia rimanda a quella della “porta del palazzo reale” scoperta nella<br />

cittadella di Megiddo, anch’essa datata in età israelitica.<br />

Nel periodo del primo Tempio, le porte assolvevano una serie di funzioni<br />

abbastanza complesse: vi si tenevano mercati frequentati dai banditori e il<br />

consiglio degli anziani (il Sinedrio) vi teneva giudizio. La porta delle acque<br />

dava accesso all’acropoli e al palazzo reale a chi proveniva dalla fonte di<br />

Ghion o dalla Valle del Cedron.<br />

Della porta rimangono solo più i basamenti conservati per l’altezza di 5 m.<br />

Quando fu completato lo scavo archeologico, fu possibile scoprire quaranta<br />

giare collassate sul pavimento della torre; si crede fossero originariamente<br />

stoccate al secondo piano e che siano cadute in basso a seguito di un<br />

terremoto.<br />

La planimetria permette di riconoscere anche le rovine di una torre<br />

aggettante aggiunta in un secondo tempo, a cui sembra fare cenno il profeta<br />

Nemia. La torre misura 16 x 8 m e si conserva sino all’altezza di 9 m; è<br />

probabile che si tratti di un’aggiunta del tempo di Uzziah (786-758 a.C.).<br />

111

Fig. 76 – Il muro<br />

delle sostruzioni<br />

erodiane visto dal<br />

lato meridionale con<br />

la porta di Hulda,<br />

oggi definitivamente<br />

murata.<br />

L’elemento più monumentale è<br />

però costituito dal settore<br />

meridionale delle mura del<br />

Tempio: dopo la distruzione del<br />

primo Tempio ad opera di<br />

Nabucodonosor, nel 586 a.C., fu<br />

infatti necessario attendere<br />

qualche decennio prima che i<br />

dignitari ebraici deportati a<br />

Babilonia potessero rientrare in<br />

città e avviarne la ricostruzione<br />

del cosiddetto secondo Tempio.<br />

Questo avvenne al tempo di<br />

Zorobabele, un governatore di<br />

origini ebraiche e la ricostruzione<br />

durò cinque anni concludensosi<br />

nel 515 a.C. Le fonti riferiscono<br />

che furono riedificati i muri che<br />

circondavano il Monte Moria e<br />

che fu realizzata una piazza più<br />

grande della precedente,<br />

misurante 500 x 500 cubiti. Le mura della città vera e propria furono invece<br />

ricostruite solo cinquant’anni più tardi, al tempo di Nemia.<br />

Di queste mura rimane poco o nulla ma sappiamo che gli Asmonei<br />

avviarono le attività costruttive seguendo il percorso delle mura di Nemia.<br />

L’indagine archeologica permette di comprendere che la nuova cinta correva<br />

più a ovest, lasciando fuori una parte della città costruita da Davide e<br />

Salomone.<br />

Dopo la conquista di Alessandro Magno, la regione fu sottoposta ai Tolomei<br />

venendo a far parte della provincia di Siria e Fenicia. Nel 200 a.C. Antioco<br />

III Megas conquistò Gerusalemme facendola rientrare nelle pertinenze dei<br />

Seleucidi. Antioco IV Epìfane – famoso per avere avviato un processo di<br />

ellenizzazione della città – fece invece costruire una fortezza chiamata Akra<br />

la cui posizione non è mai stata identificata con precisione; la fortezza era<br />

adiacente al tempio e ospitava le truppe e i nobili seleucidi. L’archeologo<br />

Yadin è convinto di poterne riconoscere le vestigia presso la scalinata<br />

meridionale del tempio di Erode.<br />

Giuseppe Flavio riferisce che la cittadella era stata costruita nel punto più<br />

alto per sovrastare il Tempio e che i Maccabei, preso possesso di<br />

Gerusalemme, lavorarono tre anni ininterrottamente, giorno e notte, per<br />

spianarla alla perfezione.<br />

Gli Asmonei, inoltre, ingrandirono la piattaforma del Tempio<br />

permettendole di avanzare ulteriormente sul fronte meridionale senza però<br />

farle raggiungere l’ampiezza di quella erodiana. Tracce dei successivi<br />

ingrandimenti sono percepibili lungo la cinta sul lato est: a destra si può<br />

riconoscere il muro di Nemia agganciato all’ampliamento asmoneo, a<br />

sinistra (cioè più a sud) la giunzione tra questo ed il muro erodiano. Il muro<br />

asmoneo appare bellissimo, a grandi blocchi squadrati con le tipiche bugne.<br />

Più avanti, Erode volle ampliare la superficie del Monte Moria con<br />

un’imponente sostruzione di tradizione romana, creando una serie di fornici<br />

ed un nuovo muro di cinta. L’area così cintata veniva ad avere un forma<br />

trapezoidale di 485 x 315 x 460 x 280 m, con il lato più lungo volto ad ovest<br />

e il più corto a sud. La piattaforma si ergeva a 737 m s.l.m.<br />

Siamo in grado di ricostruire con precisione l’aspetto del muraglione<br />

perimetrale: realizzato in grandi blocchi di pietra bugnata di 1,1/1 x 22 m del<br />

peso di cinque/sei tonnellate cadauno, presentava riseghe di 2/3 cm ad<br />

intervalli regolari. Alcuni blocchi erano posti di traverso per creare come un<br />

chiave di ancoraggio alla piattaforma rocciosa naturale; alcuni di essi<br />

misurano anche 11 m di lunghezza.<br />

112

Fig. 77 – Il cardo<br />

romano che<br />

conduceva alla valle<br />

del Tyrupheion con i<br />

blocchi del muro di<br />

Erode crollati sotto i<br />

colpi delle catapulta<br />

che romane.<br />

Fig. 78 – Il cosiddetto<br />

Arco di Robinson -<br />

dal nome<br />

dell’archeologo<br />

scopritore - che<br />

metteva in contatto<br />

l’ambiente degli<br />

archivi di palazzo con<br />

la basilica del Tempio<br />

di Erode.<br />

Oggi, del muro originario, si contano<br />

ancora trentaquattro filari erodiani: il<br />

punto meglio conservato si trova<br />

nell’angolo sud-ovest, dove il muro<br />

raggiunge i 20 m di altezza; presso la<br />

porta di Huldah si riconoscono ancora<br />

alcuni blocchi lunghi 10 m e alti 2 m<br />

dal peso di cinquanta tonnellate.<br />

La Basilica reale s<strong>org</strong>eva al vertice del<br />

lato sud del recinto del tempio di<br />

Erode. L’edificio era a cinque navate<br />

divise da filari di quaranta colonne<br />

distanziate 4,75 m. Secondo Giuseppe<br />

Flavio, per abbracciare ognuna delle<br />

colonne erano necessarie tre persone;<br />

il lato lungo raggiungeva i 180 m; la<br />

navata centrale era ampia 13,5 m e le<br />

laterali 9 m.<br />

L’altezza della navata centrale era doppia rispetto a quella delle laterali,<br />

lasciando così spazio per un cleristorio. È presumibile che ad est (cioè sul<br />

lato corto che guarda alla valle del Cedron) si trovasse un’abside. Le colonne<br />

avevano una circonferenza di 2 m ed erano alte 10 m.<br />

La basilica serviva per gli scambi e le contrattazioni e, dato che i magistrati<br />

romani non avevano diritto di giudizio sulla comunità giudaica, vi si riuniva<br />

anche il Sinedrio; della Basilica non è rimasta più alcuna vestigia.<br />

All’angolo sud-occidentale del muro del Tempio si trovano i resti del<br />

cosiddetto arco di Robinson. Edward Robinson è lo studioso che nel 1838<br />

condusse gli scavi in questa zona e scoprì i resti di un grande arco situato 12<br />

m a nord dell’angolo sud-occidentale del Tempio. Gli studi hanno<br />

dimostrato che l’arco sormontava il cardo romano e che una scalinata,<br />

piegando di novanta gradi, sfruttava questo arco per scavalcare la via, dando<br />

accesso ad una delle quattro porte occidentali del Tempio. È possibile che<br />

alcuni piloni ad est della scala appartengano all’antico archivio di<br />

Gerusalemme. Giuseppe Flavio riferisce che da qui partivano varie scale che<br />

permettevano di raggiungere la Valle di Tyropéion (“dei Formaggiai”).<br />

Il cardo vero e proprio è una strada larga 8 m pavimentata in belle lastre di<br />

pietra che però non presentano le tipiche tracce del passaggio dei carri, forse<br />

perché era stata ripavimentata poco prima dell’assedio di Tito,<br />

su ordine del governatore Albino (62-64 d.C.).<br />

La strada è affiancata da botteghe dotate,<br />

originariamente, di più piani; conservata per 75 m,<br />

passava tangente al muro ovest del Tempio e, al<br />

fondo, deviava verso sinistra per raggiungere la<br />

porta di Damasco.<br />

Sotto la strada corre, ad 1,5 m di profondità, la<br />

cloaca che conduceva a valle le acque nere; un<br />

secondo condotto, a tre metri di profondità,<br />

raccoglieva invece l’acqua piovana convogliandola<br />

verso la cisterna di Birkhet al-Amra (la cisterna<br />

rossa) situata a sud della città.<br />

Il cardo è stata gravemente danneggiato dal crollo<br />

dei muri del Tempio verificatosi durante l’assedio di<br />

Tito e condotto con l’aiuto di catapulte.<br />

Tra i blocchi di crollo è stata trovata una pietra<br />

incisa in ebraico antico in cui è scritto «al luogo dove<br />

il trombettiere annuncia» o, secondo un’altra<br />

lettura, « il trombettiere separa». In effetti, dagli<br />

spalti delle mura, un trombettiere – prima dell’alba<br />

113

Fig. 79 –<br />

Ricostruzione della<br />

balconata destinata al<br />

trombettiere che<br />

segnava con lo shofar<br />

l’inizio e la fine del<br />

sabbath; sulla base<br />

dei resti recuperati<br />

alla base del muro<br />

durante gli scavi<br />

archeologici.<br />

e dopo il tramonto del Sabato – dava uno squillo per segnalare l’inizio del<br />

giorno di riposo. L’originale è conservato nel Museo d’Israele.<br />

Il fregio del muro era ricoperto di stucchi colorati di blu (simbolo dell’aria),<br />

giallo (la terra), rosso (il fuoco) e viola (mare).<br />

Un’altra strada romana corre parallela al muro sud del Tempio; anch’essa è<br />

rialzata e livellata con l’aiuto di fornici di sostruzione di tipo romano e<br />

raggiunge un’ampiezza di 6,5 m. Il lato meridionale delle mura del Tempio<br />

era riservato all’accesso dei pellegrini.<br />

Le porte di Huldah prendono il nome da una profetessa che fu sepolta<br />

vicino alle porte sud della città nel periodo del primo Tempio. Si tratta, di<br />

due accessi: quello più a sinistra ha due fornici, quello a destra ne conta tre.<br />

Le due porte distano tra loro 70 m; dalla loro soglia al cortile del tempio era<br />

necessario percorrere delle scale che colmavano un dislivello di 14 m (si<br />

tratta delle scale incluse nelle cosiddette “stalle di Salomone”, situate nel<br />

corpo della sostruzione del Tempio – non visitabili per ragioni di sicurezza<br />

– ).<br />

Davanti alle porte si trova una grande scala, in parte costruita scavando la<br />

roccia naturale, in parte edificata con blocchi di pietra. Larga 64 m, presenta<br />

gradini di ampiezza alternata (di 90 e 30 cm) così da regolare e rallentare il<br />

passo dei pellegrini che salivano al tempio.<br />

La porta a tre fornici di sinistra non è più quella erodiana ma un rifacimento<br />

successivo. Alla sua base si trova un’iscrizione<br />

funeraria ebraica realizzata in età islamica, quando gli<br />

Ebrei non avevano più accesso alla spianata dove era<br />

stata costruita la moschea di Al-Aqsa.<br />

La porta di destra (a due fornici) in età omayyade era<br />

ancora agibile visto che i califfi islamici la fecero<br />

addobbare aggiungendo un’architrave nuova di zecca.<br />

In questa occasione venne anche reimpiegata<br />

un’epigrafe di Antonino Pio, inserita nel muro<br />

rovesciata.<br />

Dopo il terremoto del 1033 d.C., i Fatimidi<br />

bloccarono la porta edificando un torrione che la<br />

nasconde alla vista per oltre tre quarti. Più a sud,<br />

nella zona dell’Ophel, una vasca con gradini su<br />

quattro lati era usata dai pellegrini per i bagni<br />

collettivi; poteva contenere molta acqua derivata<br />

dalla cisterna del Tempio, la cui capienza è stimata in<br />

40.000 m 3 di acqua.<br />

Dopo la distruzione della città da parte di Tito, i<br />

Romani ristrutturarono il centro riqualificando<br />

l’originaria griglia di cardini e decumani. Dalla porta<br />

di Damasco partiva il cardo massimo, rettilineo e<br />

porticato se due lati. Sempre dalla porta di Damasco<br />

partiva anche il cardo vallensis, che passava in una depressione naturale<br />

raggiungendo, con andamento curvo, il muro ovest del Tempio.<br />

Dalla porta di Giaffa fu tracciato un decumano privo di portici. Adriano,<br />

fondata Aelia Capitolina, vietò agli Ebrei di insediarsi in città, fondando, sul<br />

luogo del secondo Tempio un tempio dedicato a Giove, Giunone e Minerva e<br />

presso la città fu fatta stazionare la X legione.<br />

In età bizantina, l’imperatrice Eudocia fece ricostruire le mura sud della<br />

città: il nuovo perimetro includeva ora l’Ophel, il Monte Sion, la città di<br />

David ed il Monte del Tempio, gravemente distrutto dalle catapulte di Tito.<br />

In quel periodo la spianata era per lo più abbandonata e distrutta; gli Ebrei<br />

erano impossibilitati ad avviare una nuova ricostruzione del Tempio,<br />

mentre i Cristiani non avevano particolare interesse a farlo visto che Gesù<br />

ne aveva profetizzato la fine.<br />

Nell’area dell’Ophel, in particolare, si sviluppò un quartiere molto affollato,<br />

vivacizzato da piccole strade, magazzini spesso sprovvisti di finestre,<br />

monasteri e botteghe artigiane. Questo quartiere rimase semiabbandonato<br />

114

Fig. 80 – Il muro<br />

meridionale del<br />

Tempio colonna, in<br />

alto, il lato posteriore<br />

della moschea di al-<br />

Aqsa; in primo piano<br />

a sinistra la torre<br />

mamelucca che<br />

bloccò l’accesso<br />

all’antica porta<br />

omayyade.<br />

dopo il saccheggio di Gerusalemme attuato nel 614 d.C. dei Persiani. I resti<br />

di molti edifici sono ancora riconoscibili perché le loro fondamenta erano<br />

state scavate nella roccia di base.<br />

A cavallo della porta che dal cortile omayyade porta verso gli scavi orientali,<br />

si trovano alcuni ambienti che potrebbero appartenere ad un ospizio.<br />

Alcune stanze sono decorate a mosaico, uno dei quali recita «buona fortuna<br />

a chi vive qui». Le pareti sono stuccate con tre strati sovrapposti: il primo è<br />

composto di calce e ghiaia, il secondo di malta più fine e impressioni<br />

triangolari che servivano da arriccio per l’ultimo strato di intonaco. A<br />

sinistra della porta omayyade c’è una scala che scende ad una cava<br />

abbandonata.<br />

Alla base della porta di Huldah si riconoscono, invece, le fondazioni del<br />

Monastero delle Vergini. Si tratta di un edificio quadrangolare di circa 18 x<br />

18 m di base, costruito sul finire del IV sec a.C. La planimetria presenta<br />

diverse stanze raccolte attorno ad un cortile.<br />

Gli scavi hanno restituito una tavola d’altare, una croce in bronzo di 64 cm e<br />

un reliquiario con dentro un teschio. Probabilmente la cappella che ospitava<br />

queste reliquie si trovava al secondo piano; l’edificio fu devastato da Cosroe<br />

II e poi abbandonato.<br />

Adiacente al muro sud del tempio, a circa 10 m di distanza dalla tripla porta,<br />

s<strong>org</strong>e un fornice bizantino con volta a botte, parte di un impianto per la<br />

spremitura dell’uva. Una parte della produzione avveniva al piano<br />

superiore, per risolvere il problema dello spazio disponibile, molto angusto.<br />

Come noto, i monasteri bizantini avevano spesso degli impianti artigianali<br />

annessi che garantivano una rendita aggiuntiva. Proprio di fronte, dall’altra<br />

parte della strada, c’era un porticina che permetteva di salire alla cappella<br />

del convento, al secondo piano.<br />

Ad est, allineato al Monastero delle Vergini, c’è un edificio dedalico con ben<br />

tre aperture a nord-est. All’ingresso si vede ancora una croce entro un<br />

cerchio rosso. Dato l’alto numero di scale e le stanze piccoline, sembra<br />

essere stato un ospizio per pellegrini.<br />

Dall’angolo sud-est della cortina del Tempio, parte un muro in blocchi<br />

squadrati senza calce alternato a torri quadrate fatto realizzare da Eudocia<br />

su un tracciato più antico. Il muro è spesso 3 m, era alto 16 m e la parte<br />

interna era riempita ad emplecton.<br />

La conquista da parte dei Musulmani di Gerusalemme avvenne nel 638 d.C.<br />

per opera di Omar Ibn’al Kattabh (634-644 d.C.). Costui, giunto a<br />

Gerusalemme, ordinò la<br />

ripulitura della spianata del<br />

Tempio che, negli ultimi<br />

secoli, si era trasformata in<br />

una discarica. Fu quindi<br />

avviata la costruzione della<br />

moschea di Al-Aqsa<br />

(l’estrema), luogo<br />

identificato come quello in<br />

cui Buraq trasportò<br />

Maometto a Gerusalemme<br />

dalla Medina nel mistico<br />

viaggio notturno. Gli<br />

Omayyadi costruirono<br />

dunque una prima moschea<br />

quadrata in legno, capace di<br />

contenere tremila persone.<br />

Da questo momento, fu<br />

finalmente concesso agli<br />

Ebrei di accedere alla<br />

spianata. Sotto il califfo al<br />

Malik (685-705 d.C.) venne<br />

costruita la cupola della<br />

115

occia (era il 691 d.C.) mentre al-Walid (705- 715) costruì la nuova moschea<br />

di Al-Aqsa. Gli Omayyadi costruirono anche un grande palazzo califfale alla<br />

base del muro sud.<br />

Nel cortile del visitor center si possono osservare i resti di una casa<br />

bizantina con cortile dotata di una scala che permetteva di raggiungere il<br />

piano superiore. Quando Omar venne a Gerusalemme, la casa fu affidata ad<br />

una comunità di ebrei che, aggiunta una nicchia nel muro, la trasformò in<br />

una sinagoga. A fianco della nicchia è dipinta in rosso una menoràh; una<br />

seconda è stata trovata nel crollo (evidentemente inquadrava la nicchia<br />

dall’altro lato). L’architrave della porta che dà accesso alla stanza presenta<br />

una croce cristiana entro un cerchio che, ad un certo punto, fu stuccata per<br />

lasciar spazio a due menoràh. Evidentemente si tratta di un edificio<br />

bizantino trasformato in funzione del culto ebraico.<br />

Poco dopo, il califfo al-Walid avviò, nello stesso luogo, la costruzione di un<br />

palazzo. La prima necessità fu quella di riparare l’enorme breccia nel muro<br />

sud del Tempio creata dalle catapulte di Tito. Completata l’opera con<br />

materiale di recupero si procedette, nella spianata alla base del muro<br />

meridionale, a costruire il grande palazzo.<br />

Dato che la zona era molto irregolare fu necessario livellarla con sostruzioni<br />

a botte derivate dalla tradizione romana. Per evitare che crollassero, le<br />

puntellarono all’interno con pali di legno formanti un’impalcatura di cui si<br />

vedono, ancora oggi, le impronte nella calce.<br />

L’edificio del califfo aveva mosaici e stucchi. Il palazzo fu distrutto dal<br />

terremoto del 749 d.C. Aveva un cortile, due piani, un’entrata al centro del<br />

lato est e una al centro del lato ovest. Un ponte ad arco dava accesso diretto<br />

alla spianata del Tempio dall’ultimo piano. L’imposta dell’arco è ancora<br />

visibile sul lato sud del Tempio.<br />

9.3 – La fortezza di Herodion.<br />

L’Herodion è un palazzo-fortezza edificato da Erode a 5 km di distanza da<br />

Betlemme e a 15 km da Gerusalemme, in una posizione strategica, al confine<br />

tra le colline di Giuda e il deserto della Giudea.<br />

Già nel Medioevo, un frate domenicano, Felix Fabri, giunto sul posto, aveva<br />

scambiato le rovine erodiane per quelle di una fortezza crociata.<br />

Il vero<br />

Fig. 81 – Planimetria<br />

della fortezza palazzo<br />

circolare costruita da<br />

Erode nel sito di<br />

Herodion.<br />

116

Fig. 82 – Un’ottima<br />

ricostruzione grafica<br />

dell’Herodion<br />

realizzato da Erode il<br />

grande, in cui fu<br />

ospitato anche il<br />

generale di Augusto,<br />

Agrippa durante una<br />

sua visita nel Vicino<br />

Oriente.<br />

scopritore dell’Herodion fu lo studioso americano Edward Robinson che nel<br />

1838 lasciò una descrizione del sito. Felician de Saulcy (un esploratore<br />

francese) visitò l’Herodion il decennio successivo (1850- 1863). Costui scavò<br />

la piscina bassa di Erode e avendo trovato una struttura a tholos, pensò di<br />

aver scoperto la tomba del re ideumeo, realizzando per l’occasione disegni<br />

accurati.<br />

Gli scavi partirono nel 1879 con Conrad Schick, un architetto-archeologo<br />

svizzero di stanza a Gerusalemme. Nel 1962 padre Virgilio Corbo scavò il<br />

palazzo con la scuola francescana di Gerusalemme. L’Herodion basso è<br />

stato, infine, scavato dal 1972 da Ehud Netzer che ha recentemente<br />

annunciato anche la scoperta della tomba di Erode<br />

Nel 40 a.C., dopo che Crasso era stato sconfitto a Carre, un personaggio<br />

della famiglia degli Asmonei, Matatia Antigono, si appoggiò ai Parti per<br />

estromettere i Romani dalla regione. Ircano, il vecchio fratello asmoneo<br />

fuggito dalla prigione in cui era detenuto dai Romani, si era precipitato in<br />

Giudea, venendo a rappresentare un grave pericolo. Erode, che era idumeo e<br />

legittimo successore politico di Antipatro – il grande amico dei romani –,<br />

fuggì da Gerusalemme in direzione dell’Herodion nel cuore della notte ma,<br />

il mattino seguente, fu raggiunto dai nemici. Ne seguì una grande battaglia<br />

che lo vide vincitore. Da qui egli raggiunse subito Gerusalemme ma sua<br />

madre perì schiacciata dalle ruote del carro che si era rovesciato. Pare che<br />

Erode fosse molto colpito da questo evento al punto di tentare il suicidio. Ne<br />

fu distolto dai suoi compagni e raggiunse Roma dove fu poi elevato, da<br />

Augusto, al prestigioso ruolo di tetrarca di Giudea; sembra che la decisione<br />

di edificare l’Herodion sia anche nata dal desiderio di celebrare questa<br />

vittoria.<br />

L’Herodion fu probabilmente costruito tra il 23 e il 20 a.C.; quello che è<br />

certo è che nel 15 a.C. vi fu ospitato Marco Vipsanio Agrippa.<br />

E<br />

r<br />

o<br />

d<br />

e<br />

f<br />

r<br />

e<br />

q<br />

u<br />

e<br />

n<br />

t<br />

a<br />

v<br />

a<br />

s<br />

p<br />

e<br />

s<br />

s<br />

o<br />

l<br />

’<br />

H<br />

e<br />

r<br />

o<br />

d<br />

117

Fig. 83 – Disegno<br />

esemplificativo del<br />

sarcofago a rosette<br />

trovato in frammenti<br />

presso la tomba di<br />

Erode.<br />

Fig. 84 – Veduta aerea<br />

del complesso dell’<br />

Herodion con chiara<br />

indicazione della<br />

fortezza superiore e del<br />

palazzo inferiore,<br />

nonché delle vie<br />

d’accesso del luogo del<br />

rinvenimento della<br />

tomba del re di Giuda.<br />

ion soprattutto d’estate<br />

perché in una posizione ben<br />

ventilata; d’inverno<br />

preferiva il palazzo di<br />

Gerico. Dopo la morte<br />

Erode, tra il 4 e il 6 a.C. il<br />

regno fu governato da<br />

Archelao.<br />

Tra il 42 e il 46 d.C. l’edificio<br />

fu affidato ad Agrippa I<br />

(nipote di Erode) che era<br />

stato accolto a Roma<br />

diventando amico di Druso<br />

Maggiore e che avendo<br />

sostenuto Claudio nella sua<br />

ascesa al trono era stato ricompensato con il regno della Giudea.<br />

L’Herodion fu occupato dagli Zeloti durante la rivolta del 70 d.C. e, dopo gli<br />

attacchi militari romani, venne abbandonato.<br />

Architettura: La struttura è costituita da un cilindro dal diametro di 63 m<br />

realizzato con due muri concentrici che distano circa 3,5 m, creando una<br />

galleria interna. Questa era divisa in due piani da un passaggio ligneo la cui<br />

funzione era di coibentare l’interno del palazzo, rafforzare le fondazioni e<br />

permettere l’accesso alle torri percorrendo uno spazio protetto e da una<br />

posizione non facilmente visibile dall’esterno; alcuni di questi corridoi<br />

avrebbero anche potuto utilizzati per stoccare le derrate.<br />

La grande torre est aveva ha un diametro di 18,3 m e si eleva per 20 m sulla<br />

roccia di base. Quello che resta è solamente più il basamento di<br />

un’impressionante torre di vedetta che le fonti ricordano alta 45 m, e che un<br />

tempo doveva presentarsi non molto differente nell’aspetto dalla torre detta<br />

di Fasaele che lo stesso Erode aveva costruito a Gerusalemme.<br />

La torre dell’Herodion ospitava bagni e ambienti residenziali; fonte di<br />

ispirazione per questa architettura eclettica potrebbe essere stato il<br />

celeberrimo Faro di Alessandria, mentre pare poco convincente il paragone<br />

fatto da alcuni studiosi con il Mausoleo di Augusto, le cui fonti di ispirazione<br />

sono legate ai grandi mausolei ellenistici. Nelle ricostruzioni si ipotizza che<br />

n<br />

e<br />

l<br />

c<br />

e<br />

n<br />

t<br />

r<br />

o<br />

g<br />

e<br />

o<br />

m<br />

e<br />

t<br />

r<br />

i<br />

c<br />

o<br />

,<br />

l<br />

118

a torre ospitasse una scala che metteva in collegamento ben sette piani; al<br />

vertice si trovavano due o tre piani abitabili coperti da un tetto a cono. Tre<br />

sono, infine, le torri semicircolari disposte lungo la cinta del castello in<br />

corrispondenza degli altri punti cardinali;divise internamente in piani<br />

ospitavano i soldati e le sentinelle di Erode. In una seconda fase, le torri<br />

furono quadripartite.<br />

Si suppone che le torri non fossero molto più alte della cinta circolare.<br />

Per quanto riguarda l’accesso alla fortezza, Giuseppe Flavio, riferisce<br />

dell’esistenza di una rampa con scalini lunga 120 m. Gli scalini sono spariti<br />

ma è rimasto il varco di accesso largo 6,5 m (l’ampiezza è quella di un tipica<br />

strada romana che permetteva la circolazione di due carri in senso<br />

alternato).<br />

Gran parte della struttura fu realizzata con blocchi di calcare locale bugnato,<br />

capace di facilitare le operazioni di sollevamento dei blocchi con gru e corde.<br />

Il cortile rettangolare è orientato N-S ed è dominato a est da un’imponente<br />

torre cilindrica. Il cortile è circondato da un peristilio di colonne corinzie<br />

con capitelli simili a quelli scoperti a Gerico e a Masada. Le colonne erano<br />

rivestite di stucco così da apparire come monoliti di marmo e sembra che<br />

l’ampio spiazzo interno ospitasse un giardino.<br />

La prima stanza affacciata sul cortile a sud è il triclinio; misura 15 x 10,5 m e<br />

oggi è invaso dai bancali aggiunti dagli Zeloti che vi installarono una<br />

sinagoga.<br />

L’aula si apre sul cortile con una porta inquadrata da due finestre e, nel<br />

progetto originale, la sala era decorata con un pavimento musivo policromo.<br />

A fianco si trova quella che è stata identificata come una chiesa bizantina<br />

ricavata da un ambiente a pianta cruciforme di rappresentanza ai cui angoli<br />

sembra fossero situati, originariamente, dei cubicula. Seguono le piccole<br />

terme di Erode; qui l’ambiente più grande è stranamente il caldarium a cui<br />

segue un laconicum (un tempo coperto da una volta a botte) con una<br />

interessante cupola dotata di oculo fatta con blocchi lapidei, quindi un<br />

piccolo frigidarium e lo spogliatoio.<br />

Il cortile aveva un pozzo che scendeva a una cisterna situata a 10 m sotto il<br />

livello del pavimento. Altre tre cisterne – scavate nella montagna<br />

venticinque metri più in basso – erano capaci di contenere 2500 m 3 d’acqua.<br />

L’edificio, in una seconda fase, fu circondato da un terrapieno che conferisce<br />

ancora oggi alla montagna un impressionante aspetto conico e che ebbe<br />

come effetto quello di bloccare l’accesso esterno alle cisterne; è possibile che<br />

questa operazione sia stata condotta a termine dopo la morte di Erode,<br />

quando l’intera collina fu trasformata in un cenotafio del re idumeo.<br />

Più o meno alla base della torre circolare del cortile dell’Herodion si stacca<br />

un canale sotterraneo scavato dai rivoltosi dell’epoca di Bar Khokbà. Questo<br />

cunicolo scende sino alla cisterna intermedia da cui gli Zeloti intendevano<br />

ricavare una via di fuga. Il detrito derivato dallo scavo di questo condotto fu<br />

gettato al fondo delle cisterne romane che divennero inservibili. In questa<br />

occasione furono anche realizzati dei puntelli in legno simili a quelli in uso<br />

presso le miniere antiche per consolidare staticamente i condotti realizzati<br />

con poca perizia.<br />

119

Fig. 85 – Immagine<br />

del sarcofago a<br />

rosette<br />

probabilmente<br />

appartenuto a Erode<br />

il Grande.<br />

9.4 - Tomba di Erode<br />

La lunga ricerca della tomba di Erode il Grande<br />

ha avuto termine con la venuta alla luce dei resti<br />

del suo sarcofago e di un mausoleo sulle pendici<br />

nord-orientali del Monte Herodion. La scoperta<br />

è stata annunciata nel 2009 da Ehud Netzer<br />

dell’Istituto di Archeologia dell’Università di<br />

Gerusalemme. Il mausoleo era stato quasi<br />

completamente smantellato nell’antichità e al<br />

suo posto è stato possibile ritrovare una parte<br />

del podio costituito da una base in pietra bianca.<br />

Tra i molti elementi architettonici di alta qualità<br />

sparsi tra le rovine, spicca un gruppo di urne.<br />

Altre simili si trovano sui monumenti funebri del<br />

mondo nabateo. Le urne avevano un coperchio a due spioventi ed erano<br />

decorate sui lati.<br />

La scoperta più importante è però costituito da dai pezzi di un grande<br />

sarcofago appartenuto a Erode, lungo quasi 2,5 m, di calcare rossiccio di<br />

Gerusalemme, decorato a rosette. Il sarcofago fu rotto in centinaia di pezzi,<br />

senza dubbio deliberatamente forse tra il 66 e il 72 d.C., durante la Prima<br />

rivolta giudaica, quando i ribelli si impadronirono della rocca. I ribelli erano<br />

noti per il loro odio per Erode e tutto quello che rappresentava, in quanto<br />

governatore “cliente” dei romani.<br />

La ricerca della tomba di Erode si era concentrata per molto tempo<br />

sull’Herodion inferiore, in una zona che era stata costruita espressamente<br />

per il funerale e la sepoltura del re.<br />

Quando non fu trovato alcun segno del sepolcro stesso all’interno dell’area,<br />

la spedizione cominciò a cercarlo sul pendio della collina. Per rivelare i resti<br />

dell’epoca di Erode, la spedizione è stata“costretta” dapprima a scavare un<br />

grosso complesso di strutture bizantine (tra cui una chiesa), uno sforzo che<br />

ha richiesto molti anni di scavi.<br />

Lo storico Giuseppe Flavio ha descritto il funerale nell’anno 4 a.C. ma non la<br />

tomba vera e propria: «Il funerale del re occupò in seguito la sua attenzione.<br />

Archelaus, non omettendo nulla che potesse contribuire alla sua<br />

magnificenza, tirò fuori gli ornamenti regali che dovevano accompagnare la<br />

processione in onore del defunto. La bara era di oro massiccio, con pietre<br />

preziose e aveva una copertura di porpora, ricamata in vari colori; su questa<br />

giaceva il corpo avvolto in una veste viola, con un diadema sul capo e una<br />

corona d’oro, lo scettro vicino alla mano destra. Intorno alla bara c’erano i<br />

figli di Erode e un numeroso gruppo di parenti; questi erano seguiti dalle<br />

guardie, dal contingente di traci, germani e galli, tutti in assetto da guerra. Il<br />

resto delle truppe marciava davanti, armate e ordinate, comandate dai<br />

comandanti e dagli ufficiali subordinati; dietro venivano 500 dei servi e dei<br />

liberti di Erode, portando spezie. Il corpo fu poi portato all’Herodion, dove<br />

fu sepolto, secondo le direttive del defunto. Cosi finì il regno di Erode».<br />

(Guerra Giudaica 1,23,9)<br />

9.5 - L’Herodion basso<br />

Si tratta di un complesso pianificato alla base della collina dell’Herodion.<br />

Data l’irregolarità della morfologia originale, gli architetti di Erode<br />

dovettero livellare l’area con un terrapieno artificiale. Il palazzo, (che è<br />

dotato di molte infrastrutture acquatiche come piscine e ninfei) era servito<br />

dall’acquedotto di Erode che arrivava da Betlemme.<br />

L’elemento centrale è rappresentato da un peristilio che racchiude un<br />

giardino ed una vasca dell’acqua. Il peristilio misura 122 x 105 m e la piscina<br />

in esso contenuta è profonda 4 m, una profondità notevole che la rendeva<br />

più adatta per una navigazione con piccole barche (secondo un raffinato uso<br />

già noto presso i Tolomei) piuttosto che per il nuoto (la capienza è stata<br />

120

Fig. 86 – Planimetria<br />

ricostruttiva<br />

dell’Herodion basso<br />

con la via di accesso<br />

processionale che<br />

permetteva di<br />

raggiungere la<br />

fortezza superiore.<br />

calcolata in 10.000 m 3 d’acqua). Al centro, si trovano i resti del podio di un<br />

edificio circolare che avrebbe potuto essere una tholos.<br />

I peristili che girano attorno alla vasca sono colonnati con ordine ionico e<br />

sopraelevati di 1,5 m tramite cinque gradini, probabilmente per facilitare la<br />

visione dello specchio d’acqua a chi passeggiava nel palazzo.<br />

Il complesso è chiuso ad est e ad ovest da due lunghi ambienti (quello di<br />

ovest è stato costruito addirittura incidendo la roccia basale) la cui funzione<br />

non è molto chiara.<br />

Nella parte ovest del complesso si trovano le terme. Passato un piccolo<br />

cortile colonnato si accedeva ad uno spogliatoio seguito da un caldarium, da<br />

due tepidaria e da un piccolo frigidarium.<br />

Sulle pendici della collina si trovano le sostruzioni voltate a botte di un<br />

palazzo esteso sul lato maggiore per 130 m, smantellato dai bizantini per<br />

ricavare materiale da costruzione.<br />

Alla sua base si trovano le tracce di un’area lunga 350 m e larga 35 m. È<br />

possibile che si tratti della via processionale di cui parla Giuseppe Flavio ed<br />

in cui si svolse il corteo funebre di Erode.<br />

Ad ovest, proprio dove inizia la via processionale (in molte guide viene<br />

ancora chiamato “circo”), si trova un edificio quadrangolare con diverse<br />

nicchie ed una grande apertura che guarda ad est. L’aspetto non è poi così<br />

diverso da quello mostrato da alcune tombe di Petra (ad esempio il triclinio<br />

della Tomba del soldato romano). In età romana fu trasformato in ninfeo,<br />

ma all’età di Erode era qualcosa di diverso: un mausoleo? una biblioteca? un<br />

triclinio? L’edificio si specchiava ad est, su una vasca dell’acqua; alle sue<br />

spalle una scaletta porta al grande peristilio di palazzo.<br />

121

Fig. 87 – Veduta aerea<br />

della fortezza di Masada<br />

con all’ampio plateaux<br />

superiore perfettamente<br />

fortificato e, chiaramente<br />

indicata, la rampa di<br />

assedio romana.<br />

9.6 – Fortezza di Masada<br />

Diverse interessanti informazioni sulla fortezza di Masada sono contenute<br />

nella Guerra giudaica e nelle Antichità giudaiche compilate dallo storico<br />

romano di origini ebraiche Giuseppe Flavio. Giuseppe – il cui nome<br />

originario era quello di Matatìa – ebbe modo di raccogliere molte<br />

informazioni di prima mano, dal momento che fu coinvolto a livello<br />

personale nella grande rivolta iniziata nel 66 a.C.<br />

Giuseppe Flavio era nato a Gerusalemme nel 37 d.C. da una famiglia<br />

sacerdotale e sua madre era imparentata con la dinastia asmonea. All’età di<br />

diciassette anni si ritirò con un amico di nome Banus nel deserto della<br />

Giudea dove rimase per tre anni; è possibile che in questa occasione abbia<br />

avuto la possibilità di vedere o raccogliere le prime informazioni sulla<br />

fortezza di Masada. All’età di 26 anni Giuseppe fu inviato a Roma per<br />

intercedere presso Nerone per alcuni sacerdoti giudei che si erano appellati<br />

in giudizio all’imperatore, ottenendo ottimi risultati grazie all’intercessione<br />

di Poppea e di Aliturus, un attore di origini giudee molto attivo a corte.<br />

Tornato in Giudea, Giuseppe si trovò di fronte alla grande rivolta giudaica,<br />

nei confronti della quale, almeno inizialmente, mantenne un atteggiamento<br />

ambiguo. Il “governo” instaurato a Gerusalemme, infatti, lo pose al<br />

comando delle truppe dei rivoltosi in Galilea e quando l’esercito romano<br />

raggiunse la cittadina di Iotapata, Giuseppe resistette per sei settimane;<br />

quando i Romani conquistarono la città, Giuseppe si rifugiò in una grotta<br />

con quaranta rivoltosi, riuscendo a sopravvivere con uno stratagemma, per<br />

poi collaborare con i Romani in qualità di interprete. Dopo aver rifiutato un<br />

appezzamento di terra alla periferia di Gerusalemme, Giuseppe scelse di<br />

s<br />

e<br />

g<br />

u<br />

i<br />

r<br />

e<br />

T<br />

i<br />

t<br />

o<br />

a<br />

R<br />

o<br />

m<br />

a<br />

p<br />

e<br />

r<br />

i<br />

l<br />

trionfo della Guerra Giudaica; entrato in amicizia con la famiglia imperale<br />

fu ospitato da Vespasiamo in un settore del Palatino, ebbe una rendita dallo<br />

stato romano e venne incaricato di scrivere un resoconto della Guerra<br />

Giudaica. Il volume, pubblicato dopo dieci anni, si conclude con il racconto<br />

del grande sacrificio dei giudei asserragliati nella fortezza di Masada; è<br />

chiaro che uno degli obbiettivi di questo trattato è di scoraggiare i<br />

provinciali da ulteriori rivolte, descrivendo in dettaglio l’<strong>org</strong>anizzazione e<br />

l’efficienza della machina da guerra romana. Nel 94 d.C. vennero infine<br />

122

Fig. 88 – Il palazzo<br />

estivo di Erode sul<br />

versante<br />

settentrionale della<br />

fortezza di Masada<br />

con i padiglioni e le<br />

rotonde panoramiche.<br />

pubblicate le “Antichità giudaiche”, un resocondo della storia del popolo<br />

ebraico dalle origini al tempo della rivolta. In questo libro, Giuseppe ci<br />

informa del fatto che il primo a costruire una fortezza sulla spianata di<br />

Masada fu il prete Gionata in cui gli storici riconoscono il gran sacerdote e<br />

re degli asmonei Alessandro Ianneo. In effetti, appartiene agli Asmonei l’uso<br />

di costruire palazzi fortificati fuori Gerusalemme su veri e propri nidi<br />

d’aquila. La loro funzione era quella di costituire un valido rifugio in caso di<br />

rivolta; da qui, sarebbe stato possibile ri<strong>org</strong>anizzare le forze e le truppe e<br />

piombare su Gerusalemme riconquistando il trono. Tutte le fortezze<br />

asmonee conosciute (l’Alexandreion, Ircania, Aristobulia, Macheronte) si<br />

caratterizzano per essere poste su vertiginose rocche strapiombanti, per<br />

essere circondate da muraglioni difensivi ed essere dotate di impianti<br />

idraulici (acquedotti spesso basati sul principio del sifone) e di grandi<br />

cisterne per lo stoccaggio dell’acqua piovana. Gli Asmonei, in tempo di pace,<br />

utilizzavano queste fortezze per nascondervi le proprie ricchezze, per<br />

imprigionarvi i rivali politici, per eseguirvi sentenze di morte e per curare<br />

affari governativi “un po’ speciali” lontano da occhi indiscreti.<br />

Nel caso specifico di Masada, la<br />

fortezza fu coinvolta nelle convulse<br />

fasi della resa di potere di Erode. Nel<br />

43 a.C., Malico – che era comandante<br />

in capo delle truppe asmonee –<br />

avvelenò ad un banchetto il padre di<br />

Erode, Antipatro. Fallito il tentativo<br />

di Malico di diventare governatore<br />

della Giudea, la rivolta venne presa in<br />

mano da suo fratello che si<br />

asserragliò a Masada venendo però<br />

battuto da Erode.<br />

Si tornerà a parlare di Masada due<br />

anni più tardi. L’ultimo discendente<br />

degli Asmonei Mattia Antigono<br />

voleva infatti approfittare della<br />

penetrazione dei Parti nel nord della<br />

Siria per prendere il potere.<br />

Promettendo loro laute ricchezze<br />

chiese che intervenissero in Giudea. Erode di fronte a questo grave pericolo<br />

si ritirò con la famiglia nella fortezza di Masada. Dopo aver lasciato<br />

ottocento militari di guardia, raggiunse rapidamente il regno nabateo con<br />

cui aveva ottimi rapporti diplomatici (una della sue mogli, Cyprus, era<br />

infatti imparentata con la famiglia reale nabatea). Non avendo ottenuto<br />

grandi risultati egli partì alla volta di Roma dove incontrò Marco Antonio<br />

che aveva rinnovato un patto triumvirale con Augusto. Avuta l’investitura di<br />

tetrarca di Giudea con la ratifica dal Senato di Roma, Erode sbarcò ad Acri<br />

muovendo con le truppe verso Masada che liberò dalla stretta di Antigono.<br />

Poi, nel corso di tre anni, riprese possesso del suo regno. Da questo<br />

momento Erode tenne in massima considerazione questa fortezza,<br />

soprattutto considerando i pericoli che venivano dall’Egitto dove Cleopatra<br />

– entrata in grande confidenza con Antonio – mirava ad esercitare un<br />

influenza politica anche sulla Giudea; non a caso Antonio aveva stabilito<br />

proprio in quegli anni che la zona di Gerico fosse sottratta ad Erode e data<br />

in sfruttamento a Cleopatra; la regione era economicamente molto<br />

strategica perché qui si estraeva e preparava il preziosismo balsamo.<br />

Durante i trentasei anni di regno di Erode il pianoro di Masada fu soggetto<br />

ad ingenti trasformazioni. In una prima fase, al centro del plateaux si avviò<br />

la costruzione di un palazzo reale; in un secondo tempo si provvide a<br />

costruire un palazzo climatizzato situato sullo strapiombo della falesia nord,<br />

dotato di terme, uffici amministrativi, magazzini; in questa stessa fase<br />

vennero realizzati importanti condotti dell’acqua e cisterne sotterranee.<br />

Nell’ultima fase, tutto il pianoro venne circondato da un grande muro di<br />

123

cinta dotato di torri di avvistamento e casermette. Ampi spazi erano liberi,<br />

probabilmente per lasciare spazio ad orti e coltivazioni. Quando Augusto<br />

vinse la resistenza di Marco Antonio e Cleopatra nella famosa battaglia di<br />

Azio del 31 a.C., Erode – che era stato un supporter di Marco Antonio –<br />

temette per il suo futuro e quello dei famigliari; così fece rifugiare i suoi<br />

familiari a Masada e la moglie prediletta Mariamne nell’Alexandreion per<br />

recarsi a Rodi ad incontrare Augusto. Facendo leva sulle sue doti di fedeltà,<br />

Erode riuscì ad impressionare positivamente l’imperatore vedendo<br />

riconfermati i suoi poteri.<br />

Alla morte di Erode nel 4 a.C., la fortezza passò in mano al figlio Archèlao,<br />

presto deposto da Roma a causa delle continue lamentele che il suo<br />

comportamento provocava nei Giudei. Deposto Archelao, i Romani vi<br />

posero di stanza per oltre sessant’anni una guarnigione militare. Come noto,<br />

il crescere della pressione fiscale, la corruzione di alcuni governatori romani<br />

e il tentativo da parte dell’impero romano di introdurre statue ed insegne<br />

all’interno del recinto del Tempio di Gerusalemme accrebbero<br />

gradatamente l’astio dei Giudei che ricordavano ancora l’atteggiamento<br />

ellenizzante messo in pratica da Antioco III Epifane. La situazione favoriva<br />

tutti quei profeti ed interpreti di orientamento messianico che vedevano<br />

avvicinarsi la fine dei tempi e la resa dei conti e che interpretavano molti<br />

fenomeni naturali come le eclissi solari o le scosse telluriche come un segno<br />

divino.<br />

Nel 66 d.C. si assistette ad una insurrezione generale da parte di gruppi che<br />

chiedevano l’emancipazione da Roma; tra i capi popolo, Giuseppe ricorda<br />

Giuda di Gamla (attivo in Golan) e Zadok il fariseo (attivo a Gerusalemme).<br />

Questi gruppi – che vengono comunemente definiti con il nome di Zeloti –<br />

erano fondamentalmente composti da farisei che interpretavano la legge in<br />

modo abbastanza rigido e che non accettavano di riconoscere qualunque<br />

autorità eccetto quella di Dio. Giuseppe attribuisce loro il nome di “sicari”<br />

per l’ abitudine di confondersi nei luoghi pubblici e pugnalare con la daga gli<br />

oppositori politici. Il leader dei rivoltosi della Galilea fu identificato in<br />

Manahem ben Giuda a cui vennero attribuite qualità messianiche; il leader<br />

dei gruppi gerosolimitani fu Eleazaro figlio di Hanania, l’alto sacerdote.<br />

Il primo a muoversi fu Manahem che attaccò la fortezza di Masada, si<br />

impossessò delle riserve di cibo e delle armi che vi erano raccolte e da qui<br />

piombò su Gerusalemme occupandola e incoronandosi re. Il giorno<br />

successivo la fazione dei galilei mise le mani sul vecchio gran sacerdote e i<br />

suoi familiari che, portati in un condotto della città furono giustiziati. I<br />

giorni seguenti, Manahem indossò gli abiti sacerdotali per fare ingresso nel<br />

tempio. Subito gli Zeloti di Gerusalemme guidati da Eleazaro ben Yair (il<br />

nipote di Manahem) gli piombarono addosso e lo uccisero. Eleazaro si<br />

rifugiò quindi a Masada: da qui i rivoltosi iniziarono a effettuare sortite e<br />

razzie nella zona di Hebron e della costa del Mar Morto, ad esempio a en<br />

Gedi. Altri protagonisti della rivolta si appoggiarono alla fortezza; è il caso<br />

di Simone bar Giora entrato in rotta di collisione con Hanan ben Hanan,<br />

l’alto sacerdote di Gerusalemme. Riconquistata Gerusalemme, Simone fu<br />

parte attiva della resistenza ai Romani e dopo la vittoria di Tito e<br />

Vespasiano fu condotto a Roma come prigioniero per essere poi decapitato<br />

vicino al tempio di Giove in qualità di leader della rivolta. Dopo la caduta<br />

Gerusalemme rimanevano ancora sacche di irriducibili arroccati nelle<br />

vecchie fortezze erodiane. Giunio Basso fu incaricato di condurre le truppe<br />

romane all’assedio. La prima fortezza ad essere espugnata fu l’Herodion,<br />

quindi Macheronte in Transgiordania e per ultima Masada. Giunio Basso<br />

morì prima che iniziasse l’assedio di Masada e il comando passò a Flavio<br />

Silva. La fortezza era occupata da gruppi di irriducibili sicari guidati da<br />

Eleazaro, discendente di Giuda. I Romani circondarono la rocca con un<br />

muraglione ed edificarono una serie di fortini che sarebbero stati utili per<br />

condurre a termine l’assedio. L’elemento più impressionante è certamente<br />

la grande rampa alta 100 m, appoggiata al lato ovest della collina che<br />

permise di portare sin sotto le mura una torre di assedio alta 35 m dotata di<br />

124

Fig. 89 – Planimetrie di<br />

dettaglio della fortezza<br />

di Masada con<br />

indicazione dei<br />

principali edifici<br />

residenziali, delle<br />

cisterne e degli<br />

ambienti di servizio.<br />

catapulte che “battevano”le vecchie mura della fortezza di Erode. Gli<br />

assediati vedendo crollare le difese avevano raccolto detriti, terra e tronchi<br />

di legno con cui rimpiazzare il vecchio muro. Secondo Flavio Giuseppe gli<br />

Zeloti, vista l’impossibilità di una via di fuga, presero la decisione di<br />

suicidarsi collettivamente piuttosto che vedere le proprie mogli disonorate<br />

dai soldati romani e i figli tratti in schiavitù a Roma. Secondo Giuseppe<br />

novecentosessanta persone si diedero quindi la morte; ad essi sopravvissero<br />

solo due donne con i cinque figli che si erano nascosti in una cisterna. I<br />

Romani penetrati il mattino seguente nella fortezza, la trovarono deserta e<br />

raccolte informazioni dai pochi sopravvissuti ammirarono la nobiltà e la<br />

determinazione degli Zeloti.<br />

Alcuni tratti del racconto hanno incuriosito gli storici: perché i Romani<br />

attesero il mattino per portare a termine l’assedio (visto che il sole a<br />

quell’ora sarebbe stato loro sfavorevole?); perché portarono a termine un<br />

assedio così imponente se la fortezza era occupata semplicemente da<br />

manipoli di banditi fuggiaschi? Soprattutto, come mai più volte nelle Guerre<br />

Giudaiche si racconta di suicidi di massa (ad esempio quello di Gamala in<br />

cui Flavio Giuseppe era riuscito a salvarsi escogitando un trucco)? Il dubbio<br />

è che il racconto sia un artificio letterario o una amplificazione. Alcuni<br />

storici si chiedono come sia stato possibile che ancora tre anni dopo la<br />

caduta di Gerusalemme, fortezze così strategiche come l’Herodion e Masada<br />

potessero ancora essere in mano ai rivoltosi.<br />

L’altipiano di Masada fu scelto già dagli Asmonei per la sua inaccessibilità.<br />

Il lato più semplice da approcciare è quello occidentale, dove il dislivello tra<br />

la sommità e la base si riduce a cento metri. Qui anticamente passava la<br />

principale via d’eccesso alla fortezza, oggi visibile nella risistemazione che<br />

ne fecero i monaci che in età bizantina si sistemarono sulla spianata<br />

costruendo un piccolo monastero. Quando Erode costruì le cisterne nel<br />

cuore della rocca, fu realizzato sul lato nord un secondo sentiero che saliva a<br />

zig zag alla cosiddetta “porta della acque”, ancora riconoscibile. Sul lato est<br />

che guarda al Mar Morto, il dislivello sale a 350 m; qui si trovava il “sentiero<br />

del serpente” che sale zigzagando dal fondovalle alla sommità dove<br />

intercetta la terza porta ricavata nella cinta. Il collegamento tra la porta “del<br />

serpente” e quella “dell’acqua” fu assicurata da un sentiero di<br />

circonvallazione che corre ancora poco sotto le mura. Le tre porte di accesso<br />

125

Fig. 90 – Ricostruzione<br />

tridimensionale del<br />

palazzo settentrionale<br />

di Masada; un chiaro<br />

esempio di eclettismo<br />

di architettura<br />

ellenistica.<br />

a cui abbiamo accennato erano<br />

dominate da una torre di avvistamento,<br />

avevano portali con doppio battente e<br />

atrio con bancali. Il perimetro totale<br />

del muro di cinta misura un chilometro<br />

e duecentonovata metri; Giuseppe<br />

ricorda che lungo di esso erano<br />

dislocate trentasette torri con scale<br />

interne mobili (lignee); di queste torri<br />

ne rimangono ancora ventisette. Al<br />

muro di cinta erano appoggiati<br />

ambienti dall’ampiezza di 6,5 m che<br />

furono reimpiegati dagli Zeloti<br />

(costruendo nuove partizioni interne,<br />