You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

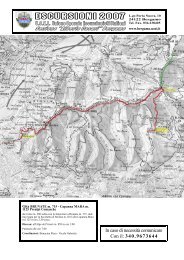

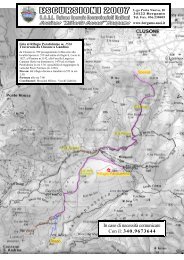

ESCURSIONI 2007<br />

U.O.E.I. Unione Operaia Escursionisti Italiani<br />

Sezione “Alberto Casari” Bergamo<br />

L.go Porta Nuova, 10<br />

24122 Bergamo<br />

Tel. Fax. 036.238405<br />

www.bergamo.uoei.it<br />

e-mail:bergamo@uoei.it<br />

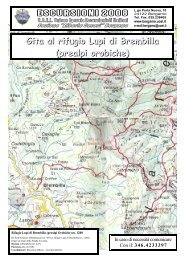

<strong>Calà</strong> <strong>del</strong> <strong>Sasso</strong> e <strong>Parco</strong> <strong>di</strong> <strong>Oliero</strong><br />

Gita alla <strong>Calà</strong> <strong>del</strong> <strong>Sasso</strong> e al <strong>Parco</strong> <strong>Oliero</strong> - da <strong>Sasso</strong> <strong>di</strong> Asiago<br />

Da <strong>Sasso</strong> <strong>di</strong> Asiago percorso in <strong>di</strong>scesa su antica "Via gra<strong>di</strong>nata" (<strong>di</strong>sliv.<br />

m.709) fino a Valstagna in ore 3:00 circa. Trasferimento e visita al parco<br />

naturale <strong>di</strong> <strong>Oliero</strong> (punti <strong>di</strong> ristoro e area attrezzata pic-nic).<br />

Facoltativo: visita in barca con guida (25 minuti) <strong>del</strong>la grotta Parolini.<br />

Partenza alle ore 6:00<br />

Coor<strong>di</strong>natori: Gabbia<strong>di</strong>ni Patrizia -Vecchi Gabriele.<br />

In caso <strong>di</strong> necessità comunicare<br />

Con il: 346.4233397

Le tappe <strong>del</strong> percorso:<br />

da Asiago si segue la Provinciale per Bassano fino a Turcio e osteria Fontanella; al bivio si prende la deviazione<br />

a sinistra per <strong>Sasso</strong> (Frazione <strong>del</strong> Comune <strong>di</strong> Asiago); poco prima <strong>di</strong> entrare in paese si segue la deviazione a<br />

destra per una strada poderale (circa 300 metri) fino all'imbocco <strong>del</strong>la <strong>Calà</strong> <strong>del</strong> <strong>Sasso</strong> e quin<strong>di</strong> seguendo la<br />

gra<strong>di</strong>nata si scende a Valstagna - <strong>Oliero</strong>.<br />

Cartografia essenziale: KOMPASS 78 (Altopiano dei Sette Comuni); IGM Asiago; IGM Valstagna.<br />

Notizie: La strada è asfaltata e pressoché pianeggiante fino alla poderale (percorribile solo a pie<strong>di</strong>);<br />

sempre a pie<strong>di</strong> si scende la <strong>Calà</strong> <strong>del</strong> <strong>Sasso</strong>. Nel suo insieme il percorso si svolge in mezzo a prati, folto<br />

bosco e pascoli.<br />

Il percorso dei 4444 gra<strong>di</strong>ni in pietra <strong>di</strong> calcare grigio parte da <strong>Sasso</strong>, scende la valle e finisce a qualche<br />

centinaio <strong>di</strong> metri dalla chiesa <strong>di</strong> Valstagna. La strada è affiancata da una cunetta dove scendevano i<br />

tronchi che a Valstagna venivano gettati nel Brenta, che li trasportava fino a Venezia, dove venivano<br />

utilizzati per la costruzione <strong>del</strong>le navi <strong>del</strong>la Serenissima.<br />

La gra<strong>di</strong>nata è inserita in un ambiente molto ricco dal punto <strong>di</strong> vista naturalistico e rimasto intatto.<br />

L'escursione in ... <strong>di</strong>scesa!<br />

(dalla descrizione <strong>di</strong> Giovanni Calori su http://economia.unipr.it/gc/trekking/cala.htm)<br />

Dalla frazione <strong>Sasso</strong>, un piccolo gruppo <strong>di</strong> case<br />

sull'altipiano <strong>di</strong> Asiago a quota 980 metri, si accede con<br />

poche centinaia <strong>di</strong> metri <strong>di</strong> strada carrabile, al ripiano<br />

prativo <strong>del</strong>la Val Scausse, punto <strong>di</strong> partenza <strong>del</strong>la nostra<br />

<strong>di</strong>scesa che rispetta così, anche dal punto <strong>di</strong> vista storico,<br />

il sentiero <strong>del</strong>la <strong>Calà</strong> <strong>del</strong> <strong>Sasso</strong>. Sin dall'inizio si coglie la<br />

struttura <strong>del</strong>l'opera: si tratta <strong>di</strong> rampe rettilinee (saranno<br />

17 alla fine) o leggermente arcuate, larghe anche 3 metri,<br />

alcune protese fino a 70-80 metri, con pendenze fra il 20<br />

e il 25%.<br />

La realizzazione <strong>del</strong> selciato, <strong>di</strong> pietra calcarea, è <strong>del</strong><br />

tutto particolare: la parte verso monte, che serviva al<br />

passaggio pedonale, è gradonata con una pedata <strong>di</strong> circa<br />

30 centimetri ed un'alzata <strong>di</strong> 10; quella verso valle si<br />

presenta invece lastricata con pietre <strong>di</strong> più grosse<br />

<strong>di</strong>mensioni e leggermente incavata (ATTENZIONE, è<br />

scivolosa, camminate sempre sui gra<strong>di</strong>ni!) dal momento<br />

che veniva utilizzata per la <strong>di</strong>scesa dei tronchi. Questa<br />

<strong>del</strong>icata operazione avveniva a gravità, forse facilitata da<br />

un velo d'acqua scorrente sul fondo che in inverno poteva<br />

essere ghiaccio o neve compressa, e rallentata (o meglio,<br />

spezzata) dalla congiunzione ad angolo acuto <strong>del</strong>le<br />

rampe, dove un rialzo o un muretto frenavano i tronchi.<br />

La pendenza ora si fa accentuata e, dopo le prime quattro<br />

brevi rampe sovrapposte, si osserva il tratto più spettacolare: la strada compensa un notevole sbalzo <strong>di</strong><br />

quota con due sole brevi rampe, sorrette da alti muri in pietra. Fantastico. A metà circa <strong>del</strong> percorso ci si<br />

imbatte in un'e<strong>di</strong>cola votiva de<strong>di</strong>cata a Sant'Antonio, dopo<strong>di</strong>ché il percorso attraversa il solco <strong>del</strong>la valle e<br />

si notano, protese nel bosco, <strong>del</strong>le protezioni spondali che servivano a convogliare l'acqua nello scivolo<br />

lastricato. Si perde quota, passando dai faggi ai castagni ed ora la <strong>Calà</strong> segue una stretta fessura <strong>del</strong>la<br />

valle, ove le pareti trasudano umi<strong>di</strong>tà e la vegetazione se ne avvantaggia con essenze tipiche <strong>di</strong> questi<br />

ambienti quali muschi, felci, ombrellifere e rampicanti. Si giunge nel punto dove il legname scaricato<br />

dalla montagna veniva convogliato verso il fiume Brenta e, anche qui, l'ambiente è sempre selvaggio:<br />

ripide pareti stillano acque, trame <strong>di</strong> rampicanti le aggre<strong>di</strong>scono, ma lo specchio <strong>del</strong> cielo si fa via via più<br />

ampio fino a quando l'oramai pianeggiante Val Frenzela giunge al tornante <strong>del</strong>la provinciale Valstagna-<br />

Foza (221m), dove si conclude questa -inconsueta- <strong>di</strong>scesa nella storia e nella natura <strong>di</strong> questa regione.

La "Strada dei tronchi"<br />

(dal sito http://www.sasso<strong>di</strong>asiago.it)<br />

<strong>Calà</strong>, cioè "calata", nel senso <strong>di</strong> "<strong>di</strong>scesa", e il nome con il quale è conosciuta la via antica che collega il<br />

centro abitato <strong>di</strong> <strong>Sasso</strong> (Comune <strong>di</strong> Asiago - Provincia <strong>di</strong> Vicenza), snodandosi lungo la valle omonima,<br />

con la località "Fontanella" situata sul fondo <strong>del</strong>la<br />

Val Frenzela. La <strong>Calà</strong> fu costruita, secondo gli<br />

storici, verso la fine <strong>del</strong> secolo XIV°, dal Comune <strong>di</strong><br />

Asiago allo scopo <strong>di</strong> dotarsi <strong>di</strong> una strada propria per<br />

collegarsi con il paese <strong>di</strong> Valstagna e con la via<br />

fluviale costituita dal fiume Brenta; essa fu realizzata<br />

all'epoca in cui il territorio vicentino era sottoposto al<br />

dominio <strong>di</strong> Gian Galeazzo Visconti in un periodo nel<br />

quale anche il Comune <strong>di</strong> Gallio, con fine analogo,<br />

costruì una via lungo la Val Frenzela, onde sottrarsi<br />

al pagamento <strong>del</strong> pedaggio imposto dal Comune <strong>di</strong><br />

Foza a quanti dovevano attraversare il suo territorio<br />

per portare le mercanzie fino a Valstagna.<br />

La <strong>Calà</strong>, fu realizzata come denuncia la sua stessa<br />

struttura ed in particolare la presenza <strong>del</strong> cunettone<br />

per lo scivolamento dei tronchi, principalmente per il<br />

trasporto a valle <strong>del</strong> legname, tagliato sull'Altopiano<br />

dei Sette Comuni e destinato alla pianura veneta; non<br />

va <strong>di</strong>menticato, a tal proposito che a partire dagli<br />

inizi <strong>del</strong> secolo XV0 e fino alla fine <strong>del</strong> XVIII0<br />

secolo, l'Altopiano rifornì l'arsenale <strong>di</strong> Venezia <strong>di</strong><br />

materiale necessario per l'allestimento <strong>del</strong>le navi<br />

(come testimonia, <strong>del</strong> resto, il toponimo "Col dei<br />

remi" ubicato nella stessa zona <strong>del</strong>la "<strong>Calà</strong>"). La via<br />

venne riparata una prima volta nel 1491 quando, data<br />

l'onerosità <strong>del</strong>l'opera <strong>di</strong> ripristino <strong>del</strong>la strada<br />

rovinata, la Repubblica <strong>di</strong> Venezia stabilì che la<br />

spesa relativa fosse sostenuta da tutti i Comuni<br />

circonvicini che la utilizzavano (Asiago - Gallio -<br />

Foza - Roana - Lusiana e Valstagna); nei secoli seguenti la continua manutenzione permise <strong>di</strong> mantenere<br />

costantemente in efficienza la "<strong>Calà</strong>".<br />

L' importanza <strong>del</strong>la via decadde in seguito alla costruzione <strong>del</strong>la rete <strong>di</strong> strade carrabili avvenuta tra la<br />

metà <strong>del</strong> secolo scorso e i primi decenni <strong>del</strong>l'attuale (iniziata con la via detta <strong>del</strong> "costo" che collega<br />

Caltrano con Asiago, realizzata a cura <strong>del</strong> Governo Austriaco intorno al 1850) e con la messa in funzione<br />

nel 1909 <strong>del</strong>la ferrovia da Piovene Rocchette ad Asiago.<br />

In seguito e fino ai tempi relativamente recenti la "<strong>Calà</strong>" è stata utilizzata dagli abitanti dei <strong>di</strong>ntorni come<br />

via <strong>di</strong> comunicazione pedonale o per trasporti <strong>di</strong> merce <strong>di</strong> piccola entità a dorso <strong>di</strong> mulo. La devastante<br />

alluvione <strong>del</strong> 1966, preceduta probabilmente dagli effetti <strong>di</strong> una non adeguata manutenzione, provocò la<br />

<strong>di</strong>struzione in più punti <strong>del</strong>la "<strong>Calà</strong>" con l'asportazione <strong>del</strong>la massicciata in pietra. Negli ultimi anni la via<br />

ha riacquistato importanza come percorso turistico in considerazione <strong>del</strong> valore storico <strong>del</strong> manufatto<br />

<strong>del</strong>la "<strong>Calà</strong>" (che costituisce una notevole opera <strong>di</strong> ingegneria stradale antica date le caratteristiche<br />

costruttive e tenuto conto <strong>del</strong>le <strong>di</strong>fficoltà tecniche affrontate dai costruttori e dei mezzi a <strong>di</strong>sposizione<br />

degli stessi) e <strong>del</strong> contesto ambientale in cui esso è inserito.

<strong>Parco</strong> Naturale <strong>del</strong>le Grotte <strong>del</strong>l'<strong>Oliero</strong>, <strong>Oliero</strong>, Valstagna, Valbrenta, Vicenza<br />

Il piccolo, ma interessantissimo, parco naturale <strong>del</strong>le Grotte <strong>di</strong> <strong>Oliero</strong> raggruppa <strong>di</strong>versi motivi <strong>di</strong><br />

interesse. Il principale, naturalmente, è la visita alle sue grotte, poi il sentiero naturalistico-<strong>di</strong>dattico che<br />

permette <strong>di</strong> conoscere il <strong>di</strong>rupato ed affascinante mondo <strong>del</strong>la stretta valle glaciale <strong>del</strong> Brenta. Si deve<br />

raggiungere la frazione <strong>Oliero</strong> <strong>del</strong> comune <strong>di</strong> Valstagna, posta circa due chilometri a meri<strong>di</strong>one<br />

<strong>del</strong>l’abitato capoluogo, lungo la strada Campesana.<br />

La vera magia sono le spumeggianti acque che escono, prepotenti dalle viscere <strong>del</strong>la montagna: l'<strong>Oliero</strong>,<br />

un fiume a tutti gli effetti anche se uno dei fiumi<br />

più corti <strong>del</strong> mondo essendo lungo (si fa per <strong>di</strong>re)<br />

solo un centinaio <strong>di</strong> metri. La sua acqua esce<br />

inarrestabile, fresca e bellissima, e si getta subito<br />

nel grande fiume Brenta, vero protagonista <strong>del</strong>la<br />

Valsugana. L'<strong>Oliero</strong> ha pure un fratello, il fiume<br />

Subiolo, che si trova poco a nord <strong>di</strong> Valstagna: la<br />

sua acqua esce da un mastodontico sifone e<br />

forma un laghetto.<br />

Le grotte <strong>del</strong>l'<strong>Oliero</strong> sono gli scarichi più<br />

importanti <strong>del</strong> massiccio carsico dei Sette<br />

Comuni. Da esse fuoriesce la maggior parte<br />

<strong>del</strong>l'acqua assorbita attraverso i numerosi<br />

inghiottitoi e voragini doliniche <strong>del</strong>l'Altopiano <strong>di</strong><br />

Asiago. Aperta al pubblico è la grotta Parolini, dal nome <strong>del</strong> suo scopritore che la esplorò nel 1822.<br />

Lunga un centinaio <strong>di</strong> metri e larga una ventina è interamente occupata da un lago la cui profon<strong>di</strong>tà<br />

massima è <strong>di</strong> 13 metri ed è alimentata sul fondo da un condotto a sifone. La grotta ha un ingresso basso e<br />

lungo. Le acque escono spumeggianti sulla destra; sulla sinistra si trova l'imbarcadero. Con la barca si<br />

entra nella grotta costeggiando il lato sinistro. Dopo 40 metri, quando l'acqua è limpida, si riesce ad<br />

osservare il fondo <strong>del</strong> sifone. Sbarcati nell'imbarcadero interno, dopo l'incontro con minuscole stalattiti a<br />

cannula, si raggiunge la sala <strong>del</strong>la colata, un camino alto 14 metri occupato su un lato da una bizzarra<br />

colata <strong>di</strong> alabastro e, sul lato opposto, da nicchie <strong>di</strong> corrosione formatesi quando la grotta, ancora in via <strong>di</strong><br />

formazione, era invasa dalle acque.<br />

Il 'covolo dei siori' (covolo=grotta - siori=signori) o 'grotta Parolini' è un classico <strong>del</strong> turismo <strong>del</strong>la valle<br />

<strong>del</strong> Brenta ed è stata aperta al pubblico fin dal 1835, probabilmente la prima iniziativa <strong>del</strong> genere a scopi<br />

turistici. Attualmente sono visitabili, con apposite guide, anche altre tre grotte <strong>del</strong> complesso<br />

naturalistico, il 'covol dei veci' (veci=vecchi) e più in alto i rami fossili <strong>del</strong> 'covol degli asassini' ed il<br />

'covol dee soree' (soree=sorelle); inoltre l'area è interessante per gli speleosubacquei dato che vi sono<br />

numerosi tratti non ancora esplorati.<br />

Praticamente unica è la presenza, tra questi bui anfratti liqui<strong>di</strong>, <strong>del</strong> Proteo (Proteus anguinus-Laurenti<br />

1768) un anfibio formidabile predatore <strong>di</strong> piccoli insetti, portato qui dalla Slovenia, probabilmente dallo<br />

stesso Parolini, nel 1800 e perfettamente adattatosi.<br />

Sentiero naturalistico <strong>di</strong> <strong>Oliero</strong><br />

L’itinerario percorre un tracciato ad anello all’interno <strong>del</strong> <strong>Parco</strong> <strong>del</strong>le Grotte <strong>di</strong> <strong>Oliero</strong>, in comune <strong>di</strong><br />

Valstagna. Si tratta <strong>di</strong> un percorso che compie un largo giro attorno alla valletta che forma la testata<br />

orografica <strong>del</strong>l’area <strong>del</strong>le grotte. Il punto <strong>di</strong> partenza coincide con l’ingresso <strong>del</strong> <strong>Parco</strong>. Si fa un<br />

brevissimo tratto pianeggiante e poi si inizia a salire sulla destra (est). Si lascia la biforcazione (<strong>di</strong> fronte a<br />

noi) che porta all’ingresso <strong>del</strong>le grotte e si inizia a salire il versante boscoso con molte svolte. La<br />

vegetazione è davvero bella ed è formata in prevalenza da Carpino nero (Ostrya carpinifolia)<br />

accompagnato da un sottobosco particolarmente ricco. Si arriva al centro <strong>del</strong> vallone e si può notare come<br />

abbiano preso la prevalenza altri alberi tra i quali l’Acero <strong>di</strong> monte (Acer pseudoplatanus) e qualche<br />

Tiglio (Tilia cordata, Tilia plathyphyllos). Si oltrepassa il vallone e si raggiunge, poco dopo, la mulattiera<br />

che porta al centro <strong>di</strong> <strong>Oliero</strong> a poca <strong>di</strong>stanza dall’ingresso <strong>del</strong>le grotte.<br />

- Tempo <strong>di</strong> percorrenza: Poco più <strong>di</strong> un’ora.