Gds_1 Anno 2011 - Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia

Gds_1 Anno 2011 - Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia

Gds_1 Anno 2011 - Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Spe<strong>di</strong>zione in abbonamento postale 70% - Filiale Palermo / ISSN 2038-2863<br />

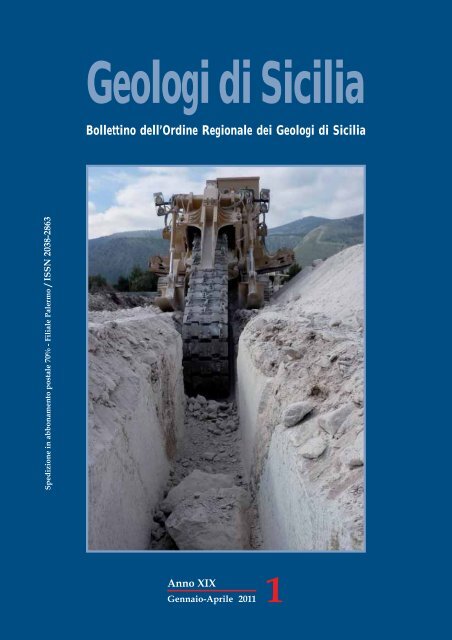

<strong>Geologi</strong> <strong>di</strong> <strong>Sicilia</strong><br />

Bollettino dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>Regionale</strong> <strong>dei</strong> <strong>Geologi</strong> <strong>di</strong> <strong>Sicilia</strong><br />

<strong>Anno</strong> XIX<br />

1<br />

Gennaio-Aprile <strong>2011</strong>

<strong>Geologi</strong> <strong>di</strong> <strong>Sicilia</strong><br />

<strong>Anno</strong> XIX - n. 1<br />

Gennaio-Aprile <strong>2011</strong><br />

Direttore e<strong>di</strong>toriale<br />

Pietro Todaro<br />

Direttore responsabile<br />

Nicolò Lo Bue<br />

Redazione<br />

Pietro Todaro, Carlo Cassaniti,<br />

Antonio Gallitto<br />

Segreteria<br />

Giusy Lo Presti<br />

Comitato <strong>dei</strong> Garanti<br />

Rosa Silvia Cannavò, Carlo Cassaniti,<br />

Francesco Criscenti, Saro Di Raimondo,<br />

Emanuele Doria, Antonio Gallitto,<br />

Corrado Ingallina, Giovanni Noto,<br />

Salvatore Palillo, Antonella Parrinello,<br />

Vincenzo Pinizzotto, Biagio Privitera,<br />

Pietro Todaro, Roberto Torre,<br />

Fabio Tortorici.<br />

Referenti Scientifici ed Esperti<br />

Valerio Agnesi, Aurelio Aureli,<br />

Giovanni Bruno, Fabio Cafiso,<br />

Mario Cosentino, Pietro Cosentino,<br />

Sebastiano Imposa, Fabio Lentini,<br />

Vincenzo Liguori, Giuseppe Montana,<br />

Giuseppe Patanè, Giovanni Randazzo,<br />

Attilio Sulli, Francesco Schilirò.<br />

Direzione, Redazione,<br />

Amministrazione e Pubblicità<br />

<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>Regionale</strong> <strong>dei</strong> <strong>Geologi</strong><br />

90144 Palermo - Via Lazio, 2/A<br />

Tel. 091.6269470 - Fax 091.6269471<br />

www.geologi<strong>di</strong>sicilia.it<br />

info@geologi<strong>di</strong>sicilia.it<br />

E<strong>di</strong>tore<br />

Scientific Books <strong>di</strong> G. Cafaro<br />

90127 Palermo - Via L. Giuffrè, 52<br />

Tel./Fax 091.6512048<br />

E-mail: info@me<strong>di</strong>calbooks.it<br />

Progetto grafico e fotocomposizione<br />

Aldo Priulla - Palermo<br />

Stampa<br />

Euroservice Punto Grafica p.soc.coop.<br />

Concessionaria Pubblicità<br />

Scientific Books <strong>di</strong> G. Cafaro<br />

90127 Palermo - Via L. Giuffrè, 52<br />

Tel./Fax 091.6512048<br />

E-mail: info@me<strong>di</strong>calbooks.it<br />

- Bollettino dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>dei</strong> <strong>Geologi</strong> <strong>di</strong> <strong>Sicilia</strong><br />

SOMMARIO<br />

3 E<strong>di</strong>toriale / Incarichi pubblici, che cosa sta cambiando<br />

<strong>di</strong> Emanuele Doria<br />

4-8 La scoperta <strong>di</strong> una struttura megalitica “dolmen”<br />

a Galenzo Aquilea <strong>di</strong> Sciacca (AG)<br />

<strong>di</strong> Francesco Lo Bue<br />

8 Il Premio <strong>di</strong> laurea “Gaetano Ferruzza”<br />

A Sabrina Polizzi la Prima e<strong>di</strong>zione<br />

9-18 La “crisi <strong>di</strong> salinità messiniana”<br />

e le evaporiti siciliane<br />

<strong>di</strong> Roberto Gulli<br />

18 Si rinnovano i Consigli Direttivi delle Associazioni<br />

<strong>Geologi</strong> <strong>di</strong> Agrigento, Ragusa e Siracusa<br />

19-25 Bilancio consuntivo al 31-12-2009<br />

26 Premio <strong>di</strong> laurea “Gaetano Ferruzza”<br />

Seconda e<strong>di</strong>zione<br />

27-30 EPAP / Il patrimonio previdenziale dell’Ente<br />

è sempre in aumento<br />

<strong>di</strong> Arcangelo Pirrello<br />

30 Le Scienze della Terra nella Scuola<br />

<strong>di</strong> Emanuele Doria<br />

31 Recensioni / Abbiamo letto per voi<br />

a cura <strong>di</strong> Pietro Todaro<br />

32-39 Rinvenimento <strong>di</strong> un’antica cava <strong>di</strong> pietre<br />

da macina nel litorale <strong>di</strong> Letojanni (ME)<br />

<strong>di</strong> Alvise Ucosich<br />

La copertina:<br />

Moderne tecniche <strong>di</strong> trenching:<br />

il taglio del calcare mesozoico<br />

<strong>di</strong> Fondo Raffo a Palermo,<br />

per la posa <strong>dei</strong> sottoservizi<br />

(Foto <strong>di</strong> P. Todaro)

g<strong>di</strong>S<br />

1 • <strong>2011</strong><br />

gennaio-aprile<br />

L’EDITORIALE<br />

INCARICHI PUBBLICI,<br />

CHE COSA STA CAMBIANDO<br />

Dal nove <strong>di</strong> Giugno <strong>di</strong> quest’anno, entrerà definitivamente<br />

in vigore il D. Lgs. n. 163 del 12/4/2006<br />

“Co<strong>di</strong>ce <strong>dei</strong> contratti pubblici relativi a lavori, servizi<br />

e forniture”, con le ultime variazioni introdotte dal<br />

D.P.R. 207/2010. Tra le novità sostanziali che riguardano<br />

i professionisti troviamo l’in<strong>di</strong>rizzo verso la<br />

modalità <strong>di</strong> affidamento degli incarichi tramite l’offerta<br />

economicamente più vantaggiosa, rispetto a quella<br />

al massimo ribasso. Si intravede pertanto una tenue<br />

luce in fondo a quel tunnel costruito dal D.P.R. 554/99<br />

prima e dal famigerato “Decreto Bersani” convertito<br />

con la Legge 248/2006. Questo cambio <strong>di</strong> tendenza è<br />

stato da lungo tempo auspicato da tutti i Consigli<br />

nazionali delle Professioni tecniche; stu<strong>di</strong> eseguiti dal<br />

nostro CNG, dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri<br />

ed anche dall’OICE (l’organo <strong>di</strong> rappresentanza<br />

delle società <strong>di</strong> ingegneria), hanno da tempo evidenziato<br />

come il sistema delle offerte al massimo ribasso,<br />

legato anche alla mancanza <strong>di</strong> <strong>di</strong>sciplina delle tariffe,<br />

ci ha condotto verso un andamento <strong>dei</strong> ribassi che<br />

hanno raggiunto un valore me<strong>di</strong>o pari ad oltre il 45%<br />

ed uno massimo superiore all’82% con punte dell’<br />

86% per le società <strong>di</strong> ingegneria. Questo andamento<br />

del “libero mercato”, oltre ad esasperare il regime concorrenziale,<br />

porta a conseguenti ed evidenti ripercussioni<br />

sulla qualità della progettazione; per noi geologi<br />

il problema <strong>di</strong>venta ancora più evidente quando<br />

l’importo su cui effettuare il ribasso include anche<br />

l’importo delle indagini o quando ci presentiamo alle<br />

gare in RTP. In pratica si sta verificando con la committenza<br />

pubblica quello che già da anni lamentavamo<br />

con la committenza privata, in cui l’onorario per<br />

la prestazione, se ancora <strong>di</strong> onorario si può parlare, è<br />

in continua e verticale <strong>di</strong>scesa nonostante l’introduzione<br />

delle NTC che avrebbero dovuto segnare la svolta<br />

qualitativa della nostra professione.<br />

Un tentativo per ridurre questa tendenza era stato<br />

fatto con la Determinazione AVCP n. 5 del 27 luglio<br />

scorso “Linee guida per l’affidamento <strong>dei</strong> servizi attinenti<br />

all’architettura ed all’ingegneria”, l’Autorità <strong>di</strong><br />

vigilanza sui contratti pubblici <strong>di</strong> lavori, servizi e forniture<br />

che, per quanto concerne la determinazione dell’importo<br />

a base <strong>di</strong> gara ha precisato che il corrispettivo<br />

va determinato applicando il D.M. 4 aprile 2001,<br />

almeno finché tale decreto non sarà sostituito da uno<br />

nuovo, emanato ai sensi dell’articolo 92, comma 2,<br />

del Co<strong>di</strong>ce, “tenendo conto delle tariffe previste per<br />

le categorie professionali interessate”; ma questa<br />

determinazione ha avuto poco seguito soprattutto in<br />

<strong>Sicilia</strong>, dove la Circolare dell’Assessorato <strong>Regionale</strong><br />

per i LL.PP. del 18/9/2006 ha stabilito un doppio regime<br />

normativo: per i lavori pubblici l’applicazione della<br />

normativa regionale mentre per i beni, servizi e forniture<br />

si rimanda al Co<strong>di</strong>ce 163/2006 con le successive<br />

mo<strong>di</strong>fiche ed integrazioni. Questa evidente con-<br />

<strong>di</strong> Emanuele Doria<br />

trad<strong>di</strong>zione, tutta isolana, consente attualmente una<br />

grande autonomia alle S.A., per cui si assiste continuamente<br />

a ban<strong>di</strong> <strong>di</strong> gara con impostazioni completamente<br />

<strong>di</strong>fferenti, svariati criteri <strong>di</strong> scelta <strong>dei</strong> requisiti<br />

e forte permanenza del fattore <strong>di</strong>screzionalità.<br />

Da <strong>di</strong>versi mesi ormai, l’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>Regionale</strong> <strong>dei</strong> <strong>Geologi</strong>,<br />

insieme alle Consulte Regionali degli Architetti<br />

e degli Ingegneri ed a <strong>di</strong>verse associazioni <strong>di</strong> categoria,<br />

sta partecipando al Tavolo <strong>di</strong> Lavoro per gli appalti<br />

istituito dall’Assessore <strong>Regionale</strong> alle Infrastrutture<br />

e Mobilità, nelle cui sedute, spesso <strong>di</strong>battute, ha fornito<br />

il suo contribuito sia alla preparazione <strong>di</strong> una serie<br />

<strong>di</strong> proposte del mondo professionale siciliano rivolte<br />

al governo regionale, sia a puntualizzare le specifiche<br />

richieste della categoria <strong>dei</strong> geologi per quanto concerne<br />

la stesura delle Linee Guida del Co<strong>di</strong>ce; questo<br />

<strong>di</strong>alogo, che ha visto le professioni tecniche fare fronte<br />

unito, si è concretizzato in un Atto <strong>di</strong> In<strong>di</strong>rizzo che<br />

impegna la Regione siciliana, ed i Comuni della <strong>Sicilia</strong>,<br />

nonché gli enti, le aziende e le società <strong>di</strong>pendenti<br />

o partecipate, a seguire, nell’effettuazione delle gare<br />

d’appalto <strong>di</strong> lavori e <strong>di</strong> affidamento <strong>di</strong> servizi, una<br />

serie <strong>di</strong> criteri che anticipino il recepimento <strong>di</strong>namico<br />

del Co<strong>di</strong>ce <strong>dei</strong> Contratti secondo il quale l’unico<br />

criterio utilizzabile per la valutazione delle offerte è<br />

quello del “criterio dell’offerta economicamente più<br />

vantaggiosa”.<br />

Ci auguriamo quin<strong>di</strong> che a breve non si sentirà più<br />

parlare <strong>di</strong> ribassi incre<strong>di</strong>bili, figli comunque <strong>di</strong> una<br />

situazione generale molto <strong>di</strong>fficile, <strong>di</strong> concorrenza esasperata,<br />

legata anche alla scarsità sul territorio <strong>di</strong> ban<strong>di</strong><br />

che consentano la partecipazione <strong>dei</strong> liberi professionisti<br />

senza vincoli a volte farraginosi. Tuttavia la<br />

norma in ingresso non è esente da pecche, poiché prende<br />

in considerazione come criteri l’adeguatezza dell’offerta;<br />

le caratteristiche metodologiche dell’offerta<br />

stessa; il ribasso percentuale unico in<strong>di</strong>cato nell’offerta<br />

economica, che non può essere superiore ad una<br />

percentuale che deve essere fissata nel bando <strong>di</strong> gara<br />

in relazione alla tipologia; la riduzione percentuale<br />

in<strong>di</strong>cata nell’offerta economica con riferimento al<br />

tempo, che non può essere superiore ad una percentuale<br />

che deve essere fissata nel bando <strong>di</strong> gara ed in<br />

ogni caso non superiore al 20%.<br />

Con tale sistema i due criteri <strong>di</strong> ribasso sull’importo<br />

e sul tempo potrebbero <strong>di</strong>ventare ininfluenti, nel<br />

caso in cui tutte le offerte attestassero il loro ribasso<br />

a quello massimo fissato dal bando <strong>di</strong> gara, lasciando<br />

ampio margine alle scelte <strong>di</strong>screzionali e lasciando<br />

l’Ente comunque libero <strong>di</strong> fissare il ribasso massimo<br />

consentito <strong>di</strong> volta in volta. Speriamo <strong>di</strong> non<br />

cascare dalla padella nella brace.<br />

Un cor<strong>di</strong>ale augurio <strong>di</strong> buon lavoro a tutti Voi<br />

Emanuele Doria<br />

(Presidente dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>dei</strong> <strong>Geologi</strong> <strong>di</strong> <strong>Sicilia</strong>)<br />

3

LA SCOPERTA DI UNA STRUTTURA MEGALITICA<br />

“DOLMEN” A GALENZO AQUILEA DI SCIACCA (AG)<br />

Francesco Lo Bue<br />

Geologo, libero professionista - franco.lobue@libero.it<br />

La presente nota illustra il ritrovamento <strong>di</strong> una struttura megalitica <strong>di</strong> tipo dolmenico, ubicata nel territorio<br />

RIASSUNTO<br />

<strong>di</strong> Sciacca in un’area prossima alla strada <strong>di</strong> scorrimento veloce per Palermo, a pochi chilometri dell’abitato.<br />

La scoperta effettuata occasionalmente durante lavori <strong>di</strong> rilevamento geologico potrebbe rivestire, se confermata dalle verifiche archeologiche,<br />

un importante interesse per la storia arcaica dell’isola e aprire nuovi orizzonti sulla conoscenza delle origini <strong>dei</strong> primi inse<strong>di</strong>amenti<br />

delle popolazioni saccensi. Anche dal lato geoculturale emergono contestualmente elementi <strong>di</strong> valore geomorfologico per la<br />

presenza <strong>di</strong> una falesia calcarenitica in un contesto <strong>di</strong> erosione e modellamento in cui la mano dell’uomo preistorico si è sovrapposta<br />

a quella delle azioni <strong>di</strong> lenta evoluzione geo<strong>di</strong>namica, riferibili all’Olocene. Dopo avere collocato il sito nel suo naturale contesto morfologico<br />

e geologico, nell’articolo si accenna al quadro storico-archeologico dell’area, già particolarmente ricca <strong>di</strong> sopravvivenze archeologiche<br />

e inserita nell’ambito del bacino termale <strong>di</strong> Sciacca, con le sue numerose e <strong>di</strong>versificate sorgenti termali.<br />

This note describes the <strong>di</strong>scovery of a megalithic dolmen type structure, located in the territory of Sciacca<br />

ABSTRACT<br />

in an area next to the south-western <strong>Sicilia</strong>n highway Sciacca-Agrigento, a few kilometres from the town.<br />

The <strong>di</strong>scovery was made occasionally during the work of a geological survey and could play, if confirmed by geological testings, a major<br />

interest in the archaic history of the island and open new horizons on the knowledge of the origins of the first settlements of Sciacca<br />

population. Elements of geomorphological value also emerge on the geo-cultural side because of the presence of a calcarenitic cliff in<br />

a context of erosion and modelling in which the hand of prehistoric man superimposed on the slow evolution of the shares of<br />

Geodynamics, referring to the Holocene.After placing the site in its natural, geological and morphological context, the article alludes to<br />

the historical and archaeological area, already very rich in archaeological survivals and placed in the spa basin of Sciacca, with its<br />

many and varied thermal springs.<br />

Lineamenti geomorfologici territoriali<br />

L’area, nella quale abbiamo in<strong>di</strong>viduato la presenza<br />

<strong>di</strong> una struttura megalitica risulta ubicata nella parte<br />

Est del territorio <strong>di</strong> Sciacca in contrada Galenzo Aquilea-San<br />

Giorgio. L’intera zona, che da decenni viene<br />

in<strong>di</strong>cata dagli stu<strong>di</strong>osi come sito <strong>di</strong> frequentazione<br />

arcaica è interessata dalla presenza <strong>di</strong> importanti rinvenimenti<br />

della preistoria siciliana tra cui il Dolmen<br />

<strong>di</strong> Fimmina Morta (<strong>di</strong>stante circa un chilometro dal<br />

luogo in esame) è ubicata a Sud-Est del Monte San<br />

Calogero, luogo preistorico <strong>di</strong> notevole valore archeologico.<br />

A Ovest il paesaggio e la morfologia del territorio<br />

sono caratterizzati dalla valle del torrente Carabollace<br />

che si sviluppa in un articolato e vasto bacino<br />

a reticolo fluviale che nel passato arcaico ha favorito<br />

le prime frequentazioni dell’uomo sicano ed elimo soprattutto<br />

alla foce del Carabollace ed è stato recentemente<br />

oggetto <strong>di</strong> scavi archeologici e stu<strong>di</strong> da parte<br />

della Sovrintendenza <strong>di</strong> Agrigento e del Laboratorio <strong>di</strong><br />

Archeologia della Normale <strong>di</strong> Pisa. Ricerche che hanno<br />

consentito <strong>di</strong> ricostruire un antico approdo navale alla<br />

foce del Carabollace (IV-VI sec. d.C., ed oltre), uno<br />

<strong>dei</strong> più importanti ancoraggi <strong>di</strong> Agrigento e del Lilibeo<br />

<strong>di</strong> navi provenienti dall’Africa.<br />

A Sud il territorio è dominato dal rilievo collinare<br />

<strong>di</strong> Monte Rotondo, mentre ad Est si eleva blandamente<br />

sul fondo-valle, con i sui contorni <strong>di</strong> quadrilatero<br />

irregolare, una estesa formazione <strong>di</strong> calcarenite<br />

rossastra del Calabriano, ricca <strong>di</strong> un notevole conte-<br />

4<br />

Fig. 1. Ubicazione del sito megalitico.<br />

nuto fossile <strong>di</strong> pectini<strong>di</strong>, echini<strong>di</strong> e molluschi. Dai<br />

rilievi eseguiti si evidenzia che la formazione si estende<br />

per largo tratto verso oriente con significativi affioramenti<br />

solo in parte mascherati da modesti depositi<br />

<strong>di</strong> detrito <strong>di</strong> falda della potenza variabile <strong>di</strong> 2,00 –<br />

3,00 m. Da un punto <strong>di</strong> vista strutturale gli affioramenti<br />

mostrano una notevole quiete tettonica attestata<br />

dalla giacitura pressocchè orizzontale degli strati, a<br />

<strong>di</strong>fferenza della zona imme<strong>di</strong>atamente a Sud del monte<br />

Cronio dove si hanno frequenti rotture <strong>di</strong> pendenza<br />

attribuibili a <strong>di</strong>scontinuità strutturali. Il complesso<br />

megalitico oggetto dello stu<strong>di</strong>o, <strong>di</strong> quota 66 m SLM,<br />

1 • <strong>2011</strong><br />

gennaio-aprile<br />

g<strong>di</strong>S

icade su una formazione argillosa azzurrina <strong>di</strong> consistenza<br />

me<strong>di</strong>amente plastica che include piccoli cristalli<br />

<strong>di</strong> gesso secondario (Pliocene me<strong>di</strong>o), sottostante<br />

alle bancate <strong>di</strong> calcareniti del terrazzo marino che<br />

affiorano poco lontano, contestuali a Monte Rotondo.<br />

La posizione geografica del sito è definita dalle coor<strong>di</strong>nate:<br />

Lat 37°30’05.00”N; Long 13°09’15.35”E.<br />

Cenni storico-archeologici del territorio<br />

Abbiamo poche testimonianze documentate del<br />

Paleolitico <strong>di</strong> Sciacca, certamente, quando gli effetti<br />

della glaciazione <strong>di</strong> Wurm si estinsero definitivamente<br />

i territori della <strong>Sicilia</strong> ed in particolare quelli meri<strong>di</strong>onali,<br />

furono frequentati verosimilmente dall’uomo<br />

Sapiens, che trovò queste aree ben adatte alle necessità<br />

primor<strong>di</strong>ali della vita quoti<strong>di</strong>ana in forza soprattutto<br />

della ricchezza e <strong>di</strong>ffusione della fauna e della flora.<br />

Infatti, nella parte a Nord e Nord-Est <strong>di</strong> Sciacca sono<br />

stati ritrovati numerosi resti <strong>di</strong> cinghiali e cervi, databili<br />

in questo periodo (Politi A1 ). Negli anni sessanta<br />

una accurata esplorazione all’interno della grotta “Lisaredda”<br />

ha permesso il ritrovamento <strong>di</strong> una cospicua<br />

presenza <strong>di</strong> resti faunistici che indussero a ritenere il<br />

sito uno stanziamento cavernicolo. In una località sita<br />

tra Sciacca e Menfi – Bertolino <strong>di</strong> mare, contrada<br />

Cavarretto sono stati rinvenuti manufatti, datati nel<br />

Paleolitico inferiore, con le caratteristiche del ciottolo<br />

lavorato, riferibili alla facies della Plebble Culture e<br />

degli hacheraux (accette). Ancora a Capo San Marco,<br />

a Rocca Ficuzza, al Nadorello, a Sud del monte Kronio<br />

e nelle vicinanze della Grotta Gallo, risultano ritrovati<br />

da Giulio Perotti2 alcuni chopper (ciottoli lavorati),<br />

pietre scheggiate a forma <strong>di</strong> utensili ed amigdale.<br />

Il passaggio al Neolitico viene a manifestarsi, come<br />

testimoniano le sequenze stratigrafiche, con le prime<br />

testimonianze <strong>di</strong> manipolazione dell’argilla (prime<br />

presenze <strong>di</strong> ceramiche, seppur molto ru<strong>di</strong>mentali),<br />

nuove strategie <strong>di</strong> caccia con mezzi più perfezionati,<br />

prime coltivazioni. Secondo una serie <strong>di</strong> stu<strong>di</strong> con analisi<br />

ra<strong>di</strong>ometriche3 eseguite in rinvenimenti nella <strong>Sicilia</strong><br />

occidentale presso la Grotta dell’Uzzo (Tp), possiamo<br />

in<strong>di</strong>care la metà del VI millennio a.c. come la<br />

data dell’inizio della periodo Neolitico. Alcune testimonianze<br />

<strong>di</strong> stanziamenti neolitici nel territorio <strong>di</strong><br />

Sciacca vengono registrati negli anni ’60 in contrada<br />

Tranchina con frammenti <strong>di</strong> lamine, <strong>di</strong> selci o <strong>di</strong> ossi<strong>di</strong>ana.<br />

Interessanti sono i rinvenimenti <strong>di</strong> ceramica<br />

1 Politi A., La preistoria dell’agro saccense, Seskera, anno I, n° 1, 1964.<br />

2 Perotti G., Nelle profon<strong>di</strong>tà del Monte Kronio, AA.VV. Le Terme <strong>di</strong><br />

Sciacca, Palermo 1996.<br />

3 D. Cocchi Genick, Manuale <strong>di</strong> Preistoria, Neolitico, volume II Octavo,<br />

Firenze 1994, pp. 270-275. M. Cipolloni Sampò, Il Neolitico nell’Italia<br />

Meri<strong>di</strong>onale e in <strong>Sicilia</strong>, in A. Gui<strong>di</strong> - M. Piperno (a cura <strong>di</strong>),<br />

Italia preistorica, Laterza, Roma-Bari 1992, pp. 334-365.<br />

g<strong>di</strong>S<br />

1 • <strong>2011</strong><br />

gennaio-aprile<br />

Fig. 2. Schizzo pittorico del sito megalitico.<br />

monocroma rossastra (tardo neolitico) attribuiti per gli<br />

evidenti elementi cromatici e stilistici, con fini anse<br />

a tronchetto, allo stile Diana, <strong>di</strong>ffuso in tutta la <strong>Sicilia</strong><br />

(villaggio Pirrone sul Dirillo, Ragusa; Megara<br />

Hyblea, Matrensa, Biancavilla, Catania; piano Vento,<br />

Agrigento). L’archeologo-speleologo S. Tinè 4 , sempre<br />

negli anni sessanta, definisce i ritrovamenti <strong>di</strong> ceramica<br />

all’interno delle grotte del monte San Calogero:<br />

“Stile o facies del Kronio”, che risulta del tutto simile<br />

e pressoché contemporanea alla facies <strong>di</strong> Stentinello,<br />

affiorante nel siracusano ed inquadrabile sempre<br />

nel Neolitico, come i rinvenimenti <strong>di</strong> c.da San Marco.<br />

A partire del III millennio a.c. il quadro evolutivo<br />

archeologico dell’area si presenta più articolato e<br />

<strong>di</strong>versificato. In questa area Sud della <strong>Sicilia</strong> occidentale<br />

si impone come manifestazione particolarmente<br />

importante la facies del bicchiere campaniforme alla<br />

quale risulta associato nell’Isola, ma anche in tanti<br />

altri siti europei, il fenomeno della presenza dolmenica,<br />

seppur sparuta. Così scrive S. Tusa 5 sulle strutture<br />

dolmeniche siciliane e sul rapporto con la cultura<br />

del Bicchiere Campaniforme: “... in molti casi tali<br />

sepolcri, analogamente alla <strong>Sicilia</strong>, sono associati a<br />

ceramiche campaniformi offrendo utili in<strong>di</strong>cazioni a<br />

proposito della <strong>di</strong>ffusione <strong>di</strong> tale tipologia al livello<br />

me<strong>di</strong>terraneo ... in questa area dell’isola riesce a<br />

penetrare portando con sé, certamente, anche valori<br />

4 Tinè S., Saggi <strong>di</strong> scavo nella Galleria del Fico della grotta “Stufe<br />

<strong>di</strong> San Calogero” sul monte Cronio <strong>di</strong> Sciacca, in Società Alpina<br />

delle Giulie, 1962; Lo stile del Cronio in <strong>Sicilia</strong> lo stile <strong>di</strong> Ghar<br />

Dalam a Malta e la successione del Neolitico nelle due isole, in Atti<br />

XIII Riun. Scient. Ist. Ital. <strong>di</strong> Preistoria e Protostoria, Siracusa-Malta<br />

22-26 Ottobre 1968, Firenze 1971.<br />

5 Tusa S., Sole, astri e preistoria in <strong>Sicilia</strong>: rapporti tra morfologia<br />

ed orientamento nelle architetture rituali siciliane dal IV millennio al<br />

II millennio a.c., rel. all’Accademia Naz. Dei Lincei, 15/05/2000, convegno<br />

“L’uomo antico ed il cosmo”.<br />

5

e caratteri simbolici e spirituali che possono avere un<br />

riflesso proprio negli orientamenti...<br />

Il megalitismo dolmenico presenta in <strong>Sicilia</strong> poche<br />

decine <strong>di</strong> evidenze, a questo proposito osserviamo che,<br />

nel contesto nazionale, solo in Puglia e in Sardegna,<br />

aree geografiche, per le loro peculiarità sismiche poco<br />

colpite da intensi terremoti, sono ancora numerose le<br />

presenze <strong>di</strong> dolmen. Cre<strong>di</strong>amo, pertanto, che questo<br />

non sia solo una casualità. Sicuramente la <strong>di</strong>ffusa<br />

antropizzazione del territorio non ha favorito, in genere,<br />

la sopravvivenza <strong>di</strong> queste antichissime strutture,<br />

che peraltro, a <strong>di</strong>fferenza delle tombe ipogeiche presentano<br />

una notevole monumentalità e risultano, pertanto,<br />

più esposte a manomissioni e danneggiamenti<br />

talvolta irreparabili, che determinano la loro scomparsa<br />

dal territorio che li ha ospitato per migliaia <strong>di</strong> anni.<br />

La scoperta del megalito <strong>di</strong> contrada Galenzo Aquilea-<br />

San Giorgio è destinata ad incrementare ulteriormente<br />

il patrimonio archeologico della città <strong>di</strong> Sciacca, ma<br />

soprattutto potrà contribuire alla ricostruzione e datazione<br />

cronologica <strong>dei</strong> siti dolmenici in <strong>Sicilia</strong> ancora<br />

non ben definiti. Sono, infatti, limitati ad una decina i<br />

ritrovamenti <strong>di</strong> dolmen stu<strong>di</strong>ati e riconosciuti come tali<br />

finora in tutta l’isola. Nella parte occidentale ne sono<br />

stati in<strong>di</strong>viduati solo due, uno a Mura Pregne, alle pen<strong>di</strong>ci<br />

del monte Castellaccio (Termini Imerese) ed un<br />

altro a Sciacca in contrada Fimmina Morta ad un chilometro<br />

circa a Sud-Est del megalito in esame <strong>di</strong> cui<br />

solo oggi viene rivelata l’esistenza.<br />

Caratteri morfometrici del megalito<br />

Si accede al sito in oggetto dalla strada statale Sciacca<br />

– Agrigento, all’altezza dello svincolo che porta in<br />

contrada San Giorgio, da qui percorrendo una stradella<br />

laterale, all’incirca in corrispondenza <strong>di</strong> un cavalcavia,<br />

ci si immette in un’area che in modo <strong>di</strong>retto evidenzia<br />

la struttura arcaica megalitica. Il sito, che ospita<br />

il dolmen, si colloca in una ristretta area <strong>di</strong> circa 300<br />

mq <strong>di</strong> forma poligonale irregolare. Da Nord è limitato<br />

da una stradella privata che immette a circa 300 mt<br />

a costruzioni ivi presenti. Nel pianoro che delimita il<br />

sito in esame si <strong>di</strong>stinguono cinque corpi lapi<strong>dei</strong> ciclopici<br />

<strong>di</strong> calcarenite giallina in parte antropizzati la cui<br />

posizione relativa non sembra occasionale come a<br />

mostrare un unico contesto sepolcrale. Verso Est emerge<br />

un corpo con una forma a cupola, scavata in modo<br />

evidente nella sua parte Sud frontale, segue la struttura<br />

megalitica in oggetto, che per <strong>di</strong>mensioni e monumentalità<br />

emerge su tutti gli altri corpi presenti. Più ad<br />

Ovest affiora un megalito <strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni più ridotte, ma<br />

anche questo con evidenti segni e incavi scolpiti da<br />

antica mano. Un aspetto emblematico è tutto da investigare<br />

e la presenza <strong>di</strong> altri due megaliti <strong>di</strong> natura calcarenitica:<br />

il primo con una forma a stele, posto a circa<br />

6<br />

Fig. 3. Evoluzione antropica del sito.<br />

Fig. 4. Il “dolmen” sopravvissuto.<br />

<strong>2011</strong><br />

1990<br />

tre metri dal megalito principale con evidenti segni incisi.<br />

Il secondo costituisce, approssimativamente, uno <strong>dei</strong><br />

lati perimetrali, quello Ovest, <strong>di</strong> questa area: ha una<br />

lunghezza frontale <strong>di</strong> circa 5,00 metri, con chiare tracce<br />

scolpite in negativo <strong>di</strong> forma rotondeggiante, del<br />

tutto simili a quelli degli altri corpi litologici. Nel piedritto,<br />

lato Ovest, sono rilevabili due incisioni <strong>di</strong> circa<br />

60 cm paralleli con un’altra incisione trasversale, oltre<br />

1 • <strong>2011</strong><br />

gennaio-aprile<br />

g<strong>di</strong>S

a fossette circolari simili a quelle rilevate negli altri<br />

corpi litologici. Ad un dettagliato rilievo presenta una<br />

altezza <strong>di</strong> circa 3,40 metri, con una larghezza <strong>di</strong> circa<br />

4,80 metri ed una profon<strong>di</strong>tà <strong>di</strong> 2,40 metri circa. Sparsi<br />

in tutta l’area si rilevano, come descritto, esotici e<br />

blocchi calcarenitici antropizzati da tagli e piccole<br />

forme da decifrare evidentemente collegabili con il dolmen<br />

e numerosi interventi antropici che potrebbero<br />

essere stati prodotti da coloro che abitarono questi luoghi<br />

nell’antichità. I due piedritti verticali risultano in<br />

buono stato <strong>di</strong> conservazione, sorreggono il lastrone<br />

orizzontale che evidenzia un ce<strong>di</strong>mento nella parte centrale,<br />

causato dall’azione erosiva millenaria e dalla<br />

durabilità della struttura calcarenitica, ma anche dall’attività<br />

delle piante e <strong>dei</strong> muschi che si rinvengono<br />

nella parte superiore del lastrone orizzontale. Fortunatamente<br />

non abbiamo rilevato nell’area del ritrovamento<br />

significativi segni <strong>di</strong> alterazione antropica recente<br />

che possano aver compromesso <strong>di</strong>rettamente il dolmen<br />

sopravvissuto, oltre a quelli precedentemente descritti.<br />

Purtroppo bisogna rilevare che gli inse<strong>di</strong>amenti abitativi,<br />

posti nelle imme<strong>di</strong>ate vicinanze costituiscono un<br />

impatto negativo al paesaggio geoarcheologico locale<br />

togliendo non poco del primitivo fascino del sito che<br />

merita <strong>di</strong> essere adeguatamente recuperato e tutelato.<br />

Valutazioni e considerazioni<br />

comparative con altri siti dolmenici<br />

Ad un primo confronto con il dolmen <strong>di</strong> Fimmina<br />

Morta, il nuovo ritrovamento si presenta con una maggiore<br />

monumentalità e, forse, più antico. Il primo, infatti,<br />

costituito da un grande masso errante, scavato verso<br />

l’interno nella sua parte centrale per ricavarne un’area<br />

funeraria, lo possiamo classificare come un pseudodolmen.<br />

Non risponde infatti ad una caratterizzazione<br />

classica con due piedritti ed uno lastrone <strong>di</strong> copertura;<br />

inoltre, l’orientamento è determinato dalla posizione<br />

del corpo in situ e dall’andamento morfologico del<br />

declivio volto verso oriente. Al contrario la struttura<br />

megalitica <strong>di</strong> recente ritrovamento presenta, invece, una<br />

g<strong>di</strong>S<br />

1 • <strong>2011</strong><br />

gennaio-aprile<br />

Tav. 1 - Morfometria del dolmen<br />

Altezza (m) Larghezza (m) Lunghezza (m)<br />

Dimensioni della struttura megalitica 3,38 2,40 4,48<br />

Piedritto sinistro 2,31 1,29 1,37<br />

Piedritto destro 2,31 2,52 Spessore<br />

Lastrone orizzontale <strong>di</strong> copertura (architrave) Lunghezza 2,46<br />

2,38<br />

Spessore<br />

2,56 1,15<br />

Litologia Calcarenite pleistocenica<br />

classica architettura dolmenica costituita da due piedritti<br />

ed un lastrone d’architrave, ed, inoltre, un orientamento<br />

Nord-Sud con <strong>di</strong>rezione assiale sul solstizio<br />

d’estate, il punto massimo <strong>di</strong> altezza del Sole. Ad un<br />

primo esame mostra tutte le caratteristiche <strong>di</strong> una struttura<br />

megalitica dolmenica, probabilmente con rituale<br />

sepolcrale, il primo rinvenimento in <strong>Sicilia</strong> occidentale,<br />

fra le pochissime nel contesto dell’area del mare<br />

Me<strong>di</strong>terraneo. Abbiamo anche notizia, non ancora verificata<br />

sul piano archeologico, <strong>di</strong> un dolmen presso il<br />

comune <strong>di</strong> Santa Margherita del quale ci riproponiamo<br />

<strong>di</strong> acquisire più ampia documentazione. Il dolmen<br />

<strong>di</strong> Mura Pregne a Termini Imerese o il dolmen <strong>di</strong> Avola<br />

nel siracusano hanno una struttura architettonica complessiva<br />

leggermente <strong>di</strong>versa. Una evidente somiglianza<br />

risulta con il dolmen <strong>di</strong> Roknia in Algeria. Gli stu<strong>di</strong><br />

archeologici, i rilievi scientifici e le analisi, che saranno<br />

eseguite dagli esperti archeologi della storia arcaica<br />

siciliana, consentiranno <strong>di</strong> eliminare le ultime indeterminazioni<br />

e incertezze sull’origine e funzione del<br />

megalito in esame. I preliminari rilievi e grafici eseguiti<br />

nell’area <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o ci hanno permesso <strong>di</strong> determinare<br />

una prima ubicazione planimetrica, spaziale e<br />

<strong>di</strong>mensionale del dolmen e <strong>dei</strong> vari corpi megalitici<br />

presenti nelle imme<strong>di</strong>ate vicinanze, inoltre <strong>di</strong> <strong>di</strong>segnare<br />

alcuni tratti <strong>di</strong> forme incise nella roccia, ancora da<br />

decifrare e il loro stato <strong>di</strong> conservazione che tutto sommato<br />

mostra <strong>di</strong> avere ben reagito alla vetusta del tempo.<br />

Si deve auspicare che le osservazioni e i dati rilevati<br />

possano essere utili alle autorità preposte, alle quali<br />

sottoponiamo la seguente nota, che riteniamo possa<br />

essere presa in considerazione come un iniziale contributo<br />

per successivi stu<strong>di</strong> e aprire la strada verso un’azione<br />

<strong>di</strong> recupero e tutela del sito.<br />

L’Autore ringrazia sentitamente l’archeologo Primo<br />

Veneroso per il contributo scientifico alla ricerca e,<br />

inoltre, la prof.ssa Antonella Barone per i suoi preziosi<br />

consigli.<br />

I <strong>di</strong>segni sono a cura <strong>di</strong> Gabriella Lo Bue, le foto <strong>di</strong><br />

Francesco Lo Bue.<br />

7

Bibliografia<br />

Aureli A., Bacino termale <strong>di</strong> Sciacca (<strong>Sicilia</strong> S.O.), caratteristiche<br />

idrogeologiche e vulnerabilità, Pitagora e<strong>di</strong>trice Bologna, 1996.<br />

Bernabò Brea L., La <strong>Sicilia</strong> prima <strong>dei</strong> Greci, Milano, 1958.<br />

Bernabò Brea L., Il Neolitico e la prima civiltà <strong>dei</strong> metalli nell’Italia<br />

meri<strong>di</strong>onale, Atti del Convegno <strong>di</strong> Stu<strong>di</strong> sulla Magna Grecia,<br />

1962, Taranto.<br />

Bernabò Brea L., Il Neolitico me<strong>di</strong>terraneo occidentale, Sources<br />

Archéologiquesde la civilisation éuropéenne, Actes du Colloque<br />

International A.I.E.S.E.E., 1970, Bucarest.<br />

Bernabò Brea L., L’età del rame nell’Italia insulare: la <strong>Sicilia</strong> e le<br />

isole Eolie, Rassegna <strong>di</strong> Archeologia, 1988.<br />

Bovio Marconi J., Sulla <strong>di</strong>ffusione del Bicchiere Campaniforme in<br />

<strong>Sicilia</strong>, Kokalos, IX, 1963.<br />

Camerata Scovazzo R., Ricerche nel territorio <strong>di</strong> Santa Margherita<br />

Belice: materiali e documenti ine<strong>di</strong>ti, Kokalos XXIV, 1978.<br />

Caminneci V. Tra il mare ed il fiume. Dinamiche inse<strong>di</strong>ative nella <strong>Sicilia</strong><br />

occidentale in età tardo antica: il villaggio in c.da Carabollace<br />

(Sciacca). Ass. Internazionale <strong>di</strong> Archeologia Classica, 2010.<br />

Cantone S., Il dolmen <strong>di</strong> Sciacca, in “<strong>Sicilia</strong>”, n° 82, Palermo 1977.<br />

Cassar F., Storia <strong>di</strong> Sciacca dalle origini al sec XIV, ed. Acta <strong>Sicilia</strong>e,<br />

Sciacca, 1997.<br />

Ciaccio M., Sciacca. Notizie storiche e documenti. (a cura <strong>di</strong> F. Lo<br />

Bue), Ed. Storiche Saccensi, 1988.<br />

Cipolloni Sampò, M., Dolmen, “architetture preistoriche in Europa”,<br />

Roma 1990.<br />

Daniel G.E., The Megalith Buildres of Western Europe, London 1958.<br />

Grana A., Orientamenti astronomici <strong>dei</strong> Dolmen <strong>di</strong> La Masecca a<br />

Rignano Garganico, San Nicandro Garganico, 2010.<br />

Lo Bue F., Geografia termale della <strong>Sicilia</strong>: principali caratteristiche<br />

idrogeologiche, tesi <strong>di</strong> laurea, 1976.<br />

Mascle G. H., Etude géologique des monts Sicani. Rivista italiana <strong>di</strong><br />

Paleontologia e Stratigrafia, Memoria XVI, Milano, 1979.<br />

Mc Connel B., Indagini preistoriche nel territorio <strong>di</strong> Ribera (Ag): le<br />

tombe dell’età del rame in contrada Castello ed a Cozzo Mastrogiovanni,<br />

<strong>Sicilia</strong>.<br />

Panorama, (settimanale), Un dolmen calamita gli archeologi in <strong>Sicilia</strong>,<br />

n° 6, 03/1963.<br />

Pellegrini E., Il mondo delle pietre giganti, in “Archeo” n° 98, aprile<br />

1993.<br />

Politi A., La Preistoria nell’agro saccense, Seskera, anno 1, n° 1,<br />

1964.<br />

Pozzi A., Megalitismo. Architettura sacra della Preistoria, Società<br />

archeologica comense, 2009.<br />

Scuderi S., I Sicani nel territorio <strong>di</strong> Santa Margherita <strong>di</strong> Belice. Atti<br />

del convegno antiche genti <strong>di</strong> <strong>Sicilia</strong> tra Mito, Storia e Tra<strong>di</strong>zioni.<br />

Pro-Loco “Gattopardo-Belice”, Gennaio 2000.<br />

Tinè S., Lo stile del Cronio in <strong>Sicilia</strong>, lo stile <strong>di</strong> Ghar Dalam a Malta<br />

e la successione del Neolitico nelle due isole, in Atti XIII Riunione<br />

Sc. Ital. <strong>di</strong> Preistoria e Protostoria, Siracusa-Malta 22-26 Ottobre<br />

1968, Firenze 1971.<br />

Tusa S., The Megalith Builders and Sicily, Journal Me<strong>di</strong>terraneam<br />

Stu<strong>di</strong>es, 1991.<br />

Tusa S., <strong>Sicilia</strong> Preistorica, Dario Flaccovio e<strong>di</strong>tore, Palermo 1994.<br />

Tusa S., Il megalitismo e la <strong>Sicilia</strong>, in “Prima <strong>Sicilia</strong>. Alle origini<br />

della società siciliana”, Regione <strong>Sicilia</strong>, Ass. Beni culturali, 1997.<br />

Tusa S., Sole, Astri e Preistoria in <strong>Sicilia</strong>, rel. all’Accademia Nazionale<br />

del Lincei, 15/05/2000, Convegno “L’uomo antico e il cosmo”.<br />

Veneroso P., Osservazioni tecniche sulle ceramiche campaniformi siciliane.<br />

In Tusa S. (a cura <strong>di</strong>). La preistoria del Basso Belice e<br />

della <strong>Sicilia</strong> meri<strong>di</strong>onale nel quadro della preistoria siciliana e<br />

me<strong>di</strong>terranea. Palermo 1994.<br />

Veneroso, P., Il Melqart <strong>di</strong> Sciacca e l’Adad <strong>di</strong> Selinunte, Seskera<br />

anno II, n° 4, 1996.<br />

Whitehouse R., Megakiths of the Central Me<strong>di</strong>terraneam, C. Renfrew<br />

(ed.), The Megalithic Monuments of Western Europe, London<br />

1981.<br />

Il Premio <strong>di</strong> laurea “Gaetano Ferruzza”<br />

A Sabrina Polizzi la Prima e<strong>di</strong>zione<br />

L’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>Regionale</strong> <strong>dei</strong> <strong>Geologi</strong> <strong>di</strong> <strong>Sicilia</strong> ha istituito<br />

nel novembre del 2009, il premio <strong>di</strong> laurea intitolato<br />

ed ispirato alla memoria del Geol. Gaetano Ferruzza.<br />

Alla sua prima e<strong>di</strong>zione, il premio si è<br />

focalizzato sulla geologia marina, materia particolarmente<br />

sentita dal compianto collega. Pregevole l’accoglienza<br />

nei giovani laureati che hanno presentato<br />

numerosi elaborati, per i quali la commissione esaminatrice<br />

ha dovuto compiere un serio sforzo per operare<br />

la scelta del vincitore. La Dott.ssa Sabrina Polizzi<br />

con la tesi <strong>di</strong>laurea dal titolo “Rilievo morfo-batimetrico<br />

<strong>di</strong> un settore dell’off-shore della <strong>Sicilia</strong> Nord<br />

Occidentale me<strong>di</strong>ante analisi <strong>di</strong> dati sismo acustici”,<br />

si è aggiu<strong>di</strong>cata l’assegno <strong>di</strong> € 2.500. La commissione,<br />

presieduta dal Prof. Giovanni Randazzo dell’Università<br />

<strong>di</strong> Messina e composta dai Consiglieri Pietro<br />

Todaro, Giovanni Noto e Saro Di Raimondo, ha motivato<br />

tale scelta perchè “il lavoro presentato oltre all’originalità<br />

degli argomenti trattati utilizza una metodologia<br />

avanzata, raggiungendo risultati ottimali anche<br />

nelle refluenze pratiche”. Con l’occasione, il Consiglio<br />

dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> esprime i migliori auguri alla vincitrice,<br />

dando appuntamento ai giovani colleghi laureatisi<br />

nel triennio 2008-2010 alla seconda e<strong>di</strong>zione del<br />

Premio <strong>di</strong> Laurea con tema “Fenomeni <strong>di</strong> <strong>di</strong>ssesto<br />

idrogeologico nel territorio siciliano”.<br />

8<br />

Alcuni elementi morfobatimetrici riconosciuti nell’offshore<br />

della <strong>Sicilia</strong> nord-occidentale: a) canyon presenti nel Golfo<br />

<strong>di</strong> Palermo; b) canyon presenti nel Golfo <strong>di</strong> Castellammare;<br />

c) lineamenti tettonici presenti lungo la scarpata continentale<br />

dell’offshore <strong>dei</strong> Monti <strong>di</strong> Palermo; d) frana riconosciuta<br />

lungo la scarpata continentale.<br />

1 • <strong>2011</strong><br />

gennaio-aprile<br />

g<strong>di</strong>S

LA “CRISI DI SALINITÀ MESSINIANA”<br />

E LE EVAPORITI SICILIANE<br />

Roberto Gulli - Dipartimento <strong>di</strong> Scienze della Terra e del Mare - Università <strong>di</strong> Palermo - robertogulli@tin.it<br />

Durante il Messiniano il bacino del Me<strong>di</strong>terraneo fu caratterizzato da un ra<strong>di</strong>cale cambiamento delle con<strong>di</strong>zio-<br />

RIASSUNTO<br />

ni ambientali. Tale cambiamento è testimoniato dalla presenza nell’area me<strong>di</strong>terranea, ed in particolare in Italia,<br />

<strong>di</strong> cospicui se<strong>di</strong>menti evaporitici (risalenti al Messiniano, Miocene sup.) la cui formazione è riconducibile alla cosiddetta Crisi <strong>di</strong> Salinità Messiniana.<br />

I più importanti depositi evaporitici messiniani italiani sono stati rinvenuti, in affioramento e nel sottosuolo, in <strong>Sicilia</strong> (Gruppo della<br />

Gessoso-Solfifera), nella Catena Appenninica (Vena del Gesso) e nell’Italia settentrionale. La ricostruzione degli eventi deposizionali correlati<br />

alla Crisi <strong>di</strong> Salinità Messiniana ha favorito, nel corso degli ultimi decenni, lo sviluppo <strong>di</strong> <strong>di</strong>fferenti ipotesi e modelli circa l’evoluzione<br />

paleoambientale del Me<strong>di</strong>terraneo avvenuta nel corso del tardo Miocene ed, in particolare, durante il Messiniano. Gli stu<strong>di</strong> multi<strong>di</strong>sciplinari<br />

effettuati sui depositi evaporitici, rinvenuti in varie parti del bacino me<strong>di</strong>terraneo, hanno contribuito alla ricostruzione dell’articolata storia<br />

deposizionale del Messiniano che è stata sud<strong>di</strong>visa in tre fasi principali: una fase preevaporitica (7,25-5,96 Ma), durante la quale i se<strong>di</strong>menti<br />

si sono formati in un ambiente caratterizzato da acque profonde (depositi preevaporitici); una fase evaporitica (5,96 – 5,61 Ma), durante<br />

la quale si formarono i depositi evaporitici nei bacini; ed una fase post evaporitica durante la quale si depositarono, all’inizio dello Zancleano<br />

(Pliocene inf.), i se<strong>di</strong>menti riconducibili alla facies Lago-Mare (5,61 – 5,33 Ma). La fase Lago-Mare segnò la fine della CSM e l’inizio<br />

del ritorno del Me<strong>di</strong>terraneo alle con<strong>di</strong>zioni marine normali. In <strong>Sicilia</strong>, i principali depositi evaporitici si trovano, in affioramento e nel sottosuolo,<br />

nell’area centro meri<strong>di</strong>onale (Bacino <strong>di</strong> Caltanissetta) ed occidentale dell’isola. Sotto il profilo litostratigrafico, le evaporiti siciliane<br />

afferiscono al Gruppo della Gessoso Solfifera. Questa unità, nell’ambito della successione litostratigrafica del Messiniano della <strong>Sicilia</strong>, giace<br />

sulla Fm. Tripoli (Messiniano sup., depositi preevaporitici) ed è ricoperta dalla Fm. Trubi (Pliocene inf. – me<strong>di</strong>o, depositi postevaporitici).<br />

During the Messinian, the Me<strong>di</strong>terranean basin was characterized by a drastic change of environmental con-<br />

ABSTRACT<br />

<strong>di</strong>tions. Such change is possible to see by the presence in the Me<strong>di</strong>terranean area, and specially in Italy, of<br />

appreciable evaporite se<strong>di</strong>ments (Messinian evaporites, upper Miocene) the formation of which is referable to Messinian Salinity Crisis.<br />

The most important italian messinian evaporite deposits have been found ? on the surface and subsurface ? in Sicily (Gessoso-Solfiera<br />

Group), in the Appennines (Vena del Gesso) and in the northern Italy. The reconstruction of the depositional events related to the Messinian<br />

Salinity Crisis, in recent decade, has permitted the development of various hypotheses and models about the palaeoenvironmental<br />

evolution of Me<strong>di</strong>terranean during the late Miocene and, in particular, during the Messinian. Multi<strong>di</strong>sciplinary stu<strong>di</strong>es which were done<br />

about the evaporitic deposits, found in various parts of the Me<strong>di</strong>terranean basin, have contributed to the reconstruction of the Messinian<br />

depositional history which was <strong>di</strong>vided into three main phases: pre-evaporite phase (7,25-5,96 Ma), characterized by the presence<br />

of deposits formed in deep water (pre-evaporitic deposits); evaporite phase (5,96 – 5,61 Ma), during which were formed evaporitic deposits<br />

within the basins; post-evaporite phase during which were deposited, at the start of the Zanclean (lower Pliocene), se<strong>di</strong>ments referable<br />

to the Lago-Mare facies (5,61 – 5,33 Ma). The Lago-Mare phase marked the end of MSC and start of the return of the normal<br />

marine con<strong>di</strong>tions of the Me<strong>di</strong>terranean. In Sicily, the main evaporitic deposits are located ? on the surface and subsurface ? in the southern<br />

(Caltanisseta basin) and western area of the island. The sicilian evaporites belong to the Gessoso-Solfifera Group. This unit, in the<br />

messinian lithostratigraphic succession of Sicily, is located above the Fm. Tripoli (upper Messinian, pre-evaporitic deposits) and below the<br />

Fm. Trubi (lower - middle Pliocene, post-evaporitic deposits).<br />

1. Evoluzione <strong>dei</strong> modelli<br />

interpretativi della CSM<br />

La Crisi <strong>di</strong> Salinità Messiniana, nonostante la sua<br />

breve durata (circa 700 mila anni), rappresenta un’importante<br />

fase della storia del Me<strong>di</strong>terraneo durante la<br />

quale avvennero profon<strong>di</strong> e ra<strong>di</strong>cali cambiamenti<br />

ambientali.<br />

L’interpretazione <strong>di</strong> questo evento geologico è stata<br />

caratterizzata, nel tempo, dalla coesistenza <strong>di</strong> modelli<br />

interpretativi <strong>di</strong>fferenti, a volte anche contrastanti,<br />

circa i meccanismi responsabili delle variazioni delle<br />

con<strong>di</strong>zioni ambientali preesistenti del Me<strong>di</strong>terraneo.<br />

Variazioni chimiche e fisiche che condussero, ben presto,<br />

alla formazione <strong>di</strong> spessi e <strong>di</strong>ffusi depositi evaporitici<br />

in tutto il bacino me<strong>di</strong>terraneo.<br />

Le premesse della crisi <strong>di</strong> salinità del Miocene<br />

superiore vanno ricercate in<strong>di</strong>etro nel tempo, nel Miocene<br />

me<strong>di</strong>o, quando la comunicazione tra la Parateti-<br />

g<strong>di</strong>S<br />

1 • <strong>2011</strong><br />

gennaio-aprile<br />

de ed il Me<strong>di</strong>terraneo venne interrotta a causa del sollevamento<br />

crostale prodotto dall’orogenesi alpina.<br />

Prima <strong>di</strong> allora, durante l’Oligocene, il collegamento<br />

tra il Me<strong>di</strong>terraneo e la Paratetide era ancora stabile.<br />

L’oceano della Paratetide a quel tempo rappresentava<br />

un braccio <strong>di</strong> mare settentrionale della Tetide<br />

che ricopriva parte dell’Europa centrale e l’Asia occidentale<br />

con acque poco profonde, fig. 1.<br />

Successivamente, la Paratetide venne separata ed<br />

isolata dalla Tetide a causa dell’orogenesi alpina<br />

durante la quale si formarono le catene delle Alpi, <strong>dei</strong><br />

Carpazi, delle Dinari<strong>di</strong>, ecc.<br />

Questo evento trasformò progressivamente la Paratetide<br />

in un bacino interno isolato.<br />

Occlusa la Paratetide, il Me<strong>di</strong>terraneo si trasformò<br />

in un grande bacino profondo, tributario dell’Atlantico,<br />

caratterizzato da una scarsa circolazione termoalina<br />

causata dagli scambi piuttosto limitati con le<br />

masse d’acqua atlantiche. Questi scambi si sarebbero<br />

9

ealizzati attraverso <strong>di</strong>verse vie d’acqua che collegavano<br />

l’Oceano Atlantico ed il Me<strong>di</strong>terraneo, in particolare<br />

attraverso il “Corridoio Betico” (Spagna) e il<br />

“Corridoio Rifano” (Marocco settentrionale) che erano<br />

due vie d’acqua epicontinentali (in pratica localizzate<br />

su crosta continentale) poco profonde (da alcune<br />

decine a poche centinaia <strong>di</strong> metri), figura 2.<br />

Durante il Miocene superiore, la comunicazione tra<br />

l’Atlantico ed il Me<strong>di</strong>terraneo s’interruppe a causa<br />

della chiusura <strong>dei</strong> corridoi d’acqua preesistenti, tra<br />

7,6Ma e 6,8Ma (secondo Martín et alii, 2000; Garcés<br />

et alii, 2001) o 6,0Ma e 5,65–5,4Ma (secondo Krijgsman<br />

et alii, 1996, 1999b; Warny et alii, 2003). Per<br />

spiegare questo evento sono state ipotizzate <strong>di</strong>verse<br />

possibili cause quali il sollevamento tettonico dell’area<br />

– come conseguenza degli eventi tettonici compressivi<br />

che innescarono o riattivarono il sollevamento<br />

delle catene circumme<strong>di</strong>terranee (Pedley e Grasso,<br />

1993; Butler et alii, 1995, 1999) – il concomitante<br />

cambiamento delle con<strong>di</strong>zioni climatiche globali che<br />

produssero un aumento del volume <strong>dei</strong> ghiacci dell’Antartide<br />

(durante il tardo Messiniano) che portò,<br />

per conseguenza, ad un abbassamento generale del<br />

livello del mare (Hsü et alii, 1973, 1978; Hodell et<br />

alii, 1986; Cita & Corselli, 1993; Robertson, 1998);<br />

il raccorciamento crostale orizzontale causato dalla<br />

formazione <strong>di</strong> falde tettoniche (Weijermars, 1988).<br />

L’entità dell’abbassamento del livello del mare a<br />

livello globale per alcuni autori raggiunse un valore<br />

<strong>di</strong> alcune decine <strong>di</strong> metri (Aharon et alii, 1993; Hodell<br />

et alii, 2001) mentre per altri un valore fino a 80 –<br />

100 m (Zhang e Scott, 1996).<br />

Malgrado l’ipotesi del sollevamento tettonico dell’area<br />

rimanga quella più accre<strong>di</strong>tata, è possibile che<br />

10<br />

Fig. 1. La paratetide durante il Miocene me<strong>di</strong>o.<br />

la concomitanza <strong>di</strong> tutti i predetti fattori abbia avuto<br />

un ruolo chiave nella determinazione del processo <strong>di</strong><br />

chiusura del collegamento tra l’Atlantico ed il Me<strong>di</strong>terraneo<br />

(Rouchy e Saint Martin, 1992).<br />

Questa chiusura provocò la progressiva riduzione<br />

del volume d’acqua nel Me<strong>di</strong>terraneo.<br />

Tale situazione condusse alla cosiddetta Crisi <strong>di</strong> Salinità<br />

Messiniana del Miocene superiore durante la quale<br />

le acque del bacino Me<strong>di</strong>terraneo passando da con<strong>di</strong>zioni<br />

normali a con<strong>di</strong>zioni ipersaline favorirono la formazione<br />

e l’accumulo <strong>di</strong> potenti depositi evaporitici.<br />

All’inizio degli anni settanta l’interpretazione dell’origine<br />

delle evaporiti me<strong>di</strong>terranee si fondava,<br />

essenzialmente, su due modelli contrapposti: il modello<br />

della soglia chiusa (Drooger, 1973; Hsü et alii,1973,<br />

1978) – secondo cui la deposizione evaporitica sarebbe<br />

avvenuta in seguito al <strong>di</strong>sseccamento completo del<br />

Me<strong>di</strong>terraneo – e il modello della soglia aperta<br />

(Schmalz, 1970; Selli, 1973) in base al quale la deposizione<br />

evaporitica sarebbe avvenuta all’interno <strong>di</strong> un<br />

bacino parzialmente ristretto soggetto a perio<strong>di</strong>ca<br />

comunicazione con l’esterno e caratterizzato da un<br />

sistema <strong>di</strong> circolazione dell’acqua anti-estuario.<br />

Tra i sostenitori del modello della soglia chiusa,<br />

poi, alcuni autori ritennero che, al tempo della deposizione<br />

messiniana, la topografia del Me<strong>di</strong>terraneo<br />

fosse simile a quella attuale (Hsu et alii, 1973); altri,<br />

tra cui Nesteroff (1973), ritennero invece che i bacini<br />

profon<strong>di</strong> del Me<strong>di</strong>terraneo si fossero formati, a partire<br />

dalla fine del Messiniano, per progressiva subsidenza<br />

degli iniziali bacini superficiali in risposta alla<br />

tettonica verticale connessa alla futura fase <strong>di</strong> oceanizzazione<br />

del Me<strong>di</strong>terraneo sviluppatasi a partire dal<br />

Pliocene, figura 3.<br />

1 • <strong>2011</strong><br />

gennaio-aprile<br />

g<strong>di</strong>S

Fig. 2. I corridoi Betico e Rifano che collegavano l’Atlantico con il Me<strong>di</strong>terraneo prima della loro chiusura durante il Miocene<br />

superiore (da Benson et alii, 1991).<br />

g<strong>di</strong>S<br />

Fig. 3. Il Me<strong>di</strong>terraneo durante il Miocene secondo i <strong>di</strong>versi modelli interpretativi (da Ricci Lucchi, 1980).<br />

1 • <strong>2011</strong><br />

gennaio-aprile<br />

11

Secondo il modello del bacino profondo <strong>di</strong>sseccato<br />

(Hsu et alii, 1973), il Me<strong>di</strong>terraneo fu caratterizzato<br />

da un contesto paleogeografico molto articolato consistente<br />

in bacini <strong>di</strong> varie <strong>di</strong>mensioni e profon<strong>di</strong>tà<br />

sud<strong>di</strong>visi, schematicamente, in bacini ampi e profon<strong>di</strong><br />

– la cui localizzazione era quasi corrispondente a quella<br />

delle attuali aree più profonde – ed in bacini più<br />

piccoli e poco profon<strong>di</strong> principalmente marginali.<br />

Secondo questo modello la crisi <strong>di</strong> salinità si sarebbe<br />

sviluppata in due fasi: durante la prima fase le<br />

perio<strong>di</strong>che comunicazioni tra Atlantico e Me<strong>di</strong>terraneo<br />

avrebbero consentito la formazione delle brine<br />

nelle porzioni più profonde <strong>dei</strong> bacini e la conseguente<br />

deposizione <strong>di</strong> alite e <strong>di</strong> sali potassici; durante la<br />

seconda fase la completa chiusura delle comunicazioni<br />

con l’Atlantico avrebbe causato una rapida <strong>di</strong>minuzione<br />

del livello marino e la conseguente esposizione<br />

subaerea delle aree periferiche che sarebbero<br />

state erose.<br />

Le successioni evaporitiche più potenti – che raggiunsero<br />

spessori anche superiori ai 1600 m – si sarebbero<br />

formate all’interno <strong>dei</strong> bacini più profon<strong>di</strong>, mentre<br />

le successioni evaporitiche meno potenti si<br />

sarebbero formate all’interno <strong>dei</strong> bacini marginali<br />

(Hsu et alii, 1973, 1975; Cita et alii, 1978; Rouchy,<br />

1982a).<br />

I depositi evaporitici <strong>dei</strong> bacini profon<strong>di</strong> furono<br />

sud<strong>di</strong>visi in evaporiti inferiori ed evaporiti superiori.<br />

In particolare, le evaporiti inferiori comprendevano la<br />

spessa unità <strong>di</strong> sale – composta, in prevalenza, da alite<br />

ed in subor<strong>di</strong>ne anche da sali <strong>di</strong> potassio e <strong>di</strong> magnesio<br />

– sovrapposta all’unità pre-salina composta da sol-<br />

12<br />

Fig. 4. Distribuzione ed estensione <strong>dei</strong> se<strong>di</strong>menti evaporitici messiniani nel Me<strong>di</strong>terraneo (da Rouchy e Caruso, 2006).<br />

fati <strong>di</strong> calcio ed alite contenenti intercalazioni <strong>di</strong> se<strong>di</strong>menti<br />

non evaporitici e clastici.<br />

Alla deposizione evaporitica sarebbe seguita, alla<br />

fine del Messiniano, la deposizione <strong>di</strong> se<strong>di</strong>menti (post<br />

evaporitici) contenenti faune tipiche d’acque salmastre<br />

poco profonde e ad affinità paratetidea. Tali se<strong>di</strong>menti<br />

rappresentano la cosiddetta fase <strong>di</strong> “lago-mare”,<br />

definizione, quest’ultima, introdotta per la prima volta<br />

da Ruggieri (1967) per in<strong>di</strong>care l’ambiente oligoalino<br />

che si sarebbe instaurato nel Me<strong>di</strong>terraneo durante la<br />

fine del Messiniano.<br />

Alla fase <strong>di</strong> chiusura del Me<strong>di</strong>terraneo sarebbe<br />

seguita, a partire dal Pliocene inferiore, la riapertura<br />

della comunicazione tra il Me<strong>di</strong>terraneo e l’Atlantico<br />

che avrebbe consentito l’ingresso <strong>di</strong> nuova acqua marina<br />

dall’Atlantico ed il ripristino delle con<strong>di</strong>zioni marine<br />

normali nel bacino del Me<strong>di</strong>terraneo.<br />

A partire dalla seconda metà degli anni novanta,<br />

i nuovi stu<strong>di</strong> e le nuove ricerche, condotte internamente<br />

ed esternamente al bacino Me<strong>di</strong>terraneo,<br />

hanno focalizzato la loro attenzione sia sulla cronologia<br />

<strong>dei</strong> principali eventi evaporitici e sul loro contesto<br />

deposizionale, sia sui cambiamenti ambientali<br />

avvenuti in corrispondenza del passaggio tardo Messiniano/Pliocene<br />

rilanciando il <strong>di</strong>battito riguardante<br />

l’interpretazione dell’evento evaporitico messiniano,<br />

figura 4.<br />

Secondo Krijgsman et alii (1999) l’inizio della<br />

Crisi <strong>di</strong> Salinità fu un evento sincrono che coinvolse<br />

tutto il Me<strong>di</strong>terraneo 5,96 milioni d’anni fa.<br />

Durante tale crisi le acque del Me<strong>di</strong>terraneo si sarebbero<br />

mantenute allo stesso livello <strong>di</strong> quelle dell’Atlan-<br />

1 • <strong>2011</strong><br />

gennaio-aprile<br />

g<strong>di</strong>S

tico e, pertanto, la deposizione delle evaporiti del ciclo<br />

inferiore sarebbe avvenuta in acque profonde (circa<br />

5,96 - 5,60Ma) (Krijgsman et alii, 1999, Krijgsman e<br />

Meijer, 2008). Alla fine della deposizione del ciclo evaporitico<br />

inferiore lo spessore della colonna d’acqua<br />

sarebbe <strong>di</strong>venuto estremamente ridotto. Questo evento<br />

avrebbe coinciso con il breve episo<strong>di</strong>o <strong>di</strong> prosciugamento/erosione<br />

coevo alla <strong>di</strong>sconformità che in <strong>Sicilia</strong><br />

separa le evaporiti del ciclo evaporitico inferiore da<br />

quello superiore. Questa interruzione intra Messiniana<br />

sarebbe durata circa 90.000 anni.<br />

Alla deposizione delle evaporiti inferiori seguì<br />

quella delle evaporiti del ciclo superiore (5,60 -<br />

5,33Ma) in un ambiente tipo lago-mare (biofacies<br />

lago-mare) caratterizzato da faune (molluschi, ostraco<strong>di</strong><br />

e <strong>di</strong>noflagellati) ad affinità paratetidea, figura 5.<br />

L’ipotesi avanzata da Butler et alii (1996, 1999),<br />

si fonda sullo stu<strong>di</strong>o del bacino evaporitico della <strong>Sicilia</strong><br />

centrale che viene associato ad un complesso gruppo<br />

<strong>di</strong> sub-bacini poco profon<strong>di</strong> (inferiori a 200 m <strong>di</strong><br />

profon<strong>di</strong>tà) coincidenti con depressioni strutturali (sinclinali)<br />

antistanti alla catena Maghrebide. Secondo<br />

Butler et alii, 1995; Clauzon et alii, 1996 e Ri<strong>di</strong>ng et<br />

alii, 1998, la deposizione evaporitica nei bacini profon<strong>di</strong><br />

del Me<strong>di</strong>terraneo sarebbe avvenuta in tempi <strong>di</strong>fferenti<br />

rispetto a quella avvenuta nel bacino siciliano.<br />

Questa <strong>di</strong>acronia, secondo l’ipotesi <strong>di</strong> Butler (1996),<br />

postdaterebbe la deposizione del ciclo evaporitico<br />

inferiore della <strong>Sicilia</strong> perché durante la deposizione<br />

evaporitica nei bacini profon<strong>di</strong> del Me<strong>di</strong>terraneo, il<br />

bacino evaporitico della <strong>Sicilia</strong> si sarebbe trovato in<br />

con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> prosciugamento.<br />

g<strong>di</strong>S<br />

1 • <strong>2011</strong><br />

gennaio-aprile<br />

Tale ipotesi è suffragata, secondo Butler (1996,<br />

1999), dalla presenza in <strong>Sicilia</strong> della marcata <strong>di</strong>sconformità<br />

che separa il ciclo evaporitico inferiore da<br />

quello superiore. Secondo questa ipotesi, inoltre, il<br />

rapporto geometrico <strong>di</strong> onlap delle evaporiti superiori<br />

rispetto a quelle inferiori sarebbe la conseguenza<br />

del progressivo ripristino della tavola d’acqua, nel<br />

bacino siciliano, in concomitanza della deposizione del<br />

ciclo evaporitico superiore. Secondo Butler (1996,<br />

1999), inoltre, il ritorno alle con<strong>di</strong>zioni marine normali<br />

del bacino sarebbe stato sancito (in <strong>Sicilia</strong>) dalla<br />

deposizione dell’Arenazzolo durante il tardo Messiniano.<br />

L’Arenazzolo è un se<strong>di</strong>mento post-evaporitico<br />

d’acqua profonda contenente delle faune dulcicole-salmastre,<br />

ad affinità paratetidea, che rappresenta la<br />

cosiddetta fase <strong>di</strong> lago-mare, figura 5.<br />

Secondo Clauzon et alii (1996), la deposizione evaporitica<br />

sarebbe avvenuta in due momenti <strong>di</strong>stinti. Inizialmente<br />

la deposizione avrebbe interessato i bacini<br />

marginali poco profon<strong>di</strong> (compreso il bacino della<br />

<strong>Sicilia</strong> centrale) e, successivamente, quelli profon<strong>di</strong>.<br />

Anche per questo autore, le evaporiti “profonde” postdaterebbero<br />

tutta la successione evaporitica <strong>dei</strong> bacini<br />

marginali tra cui quella del bacino della <strong>Sicilia</strong> centrale.<br />

Per Clauzon et alii (1996), durante la deposizione<br />

delle evaporiti nei bacini profon<strong>di</strong>, il bacino della <strong>Sicilia</strong><br />

centrale sarebbe stato sottoposto ad erosione subaerea,<br />

figura 5.<br />

Il modello evaporitico proposto da Ri<strong>di</strong>ng et alii<br />

(1998) si basa sullo stu<strong>di</strong>o effettuato nel bacino <strong>di</strong><br />

Sorbas (Spagna sud-orientale). Secondo questo autore,<br />

si sono succedute tre fasi evaporitiche. Durante la<br />

Fig. 5. Correlazione<br />

tra i principali eventi<br />

Messiniani secondo<br />

i vari modelli<br />

interpretativi proposti<br />

da vari autori<br />

(da Rouchy e Caruso,<br />

2006).<br />

13

prima fase sarebbe avvenuta la deposizione del gesso<br />

nei bacini marginali. Durante la seconda fase sarebbe<br />

avvenuto il prosciugamento <strong>dei</strong> bacini marginali (con<br />

erosione <strong>dei</strong> margini) e la contemporanea deposizione<br />

delle evaporiti nei bacini profon<strong>di</strong> del Me<strong>di</strong>terraneo.<br />

La terza fase sarebbe stata segnata dal ritorno<br />

delle con<strong>di</strong>zioni marine durante il tardo Messiniano e<br />

dalla deposizione del gesso all’interno <strong>di</strong> piccoli bacini<br />

marginali (come quello <strong>di</strong> Sorbas). Secondo Ri<strong>di</strong>ng<br />

(1998), inoltre, le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> lago-mare sarebbero<br />

state raggiunte, nel tardo Messiniano, solo in alcune<br />

aree marginali <strong>di</strong> limitata estensione, figura 5.<br />

Secondo le ipotesi formulate da Lu e Meyers<br />

(2006), invece, la deposizione delle evaporiti del ciclo<br />

inferiore sarebbe avvenuto in un contesto dominato<br />

dall’esistenza <strong>di</strong> acque relativamente profonde, mentre<br />

la deposizione delle evaporiti del ciclo superiore<br />

si sarebbe verificata in seguito alla precipitazione <strong>dei</strong><br />

sali da salamoie marine miscelate con un significativo<br />

apporto <strong>di</strong> acque continentali (Lu et alii, 2001,<br />

2002). Per Lu e Meyers (2006), inoltre, l’abbassamento<br />

del livello del mare e gli eventi erosivi che ne conseguirono<br />

avrebbero coinvolto solo le aree marginali<br />

mentre nella parte centrale <strong>dei</strong> bacini la presenza d’acqua<br />

sarebbe stata costante.<br />

Anche per Rouchy e Caruso (2006) le fasi evaporitiche<br />

a scala me<strong>di</strong>terranea furono due. Secondo il loro<br />

modello interpretativo, le evaporiti del ciclo inferiore<br />

– contenenti calcari, gessi, spesse e massicce unità <strong>di</strong><br />

sale (alite) e <strong>di</strong> sali <strong>di</strong> potassio e <strong>di</strong> magnesio (depositatisi<br />

nei bacini più profon<strong>di</strong> ed in <strong>Sicilia</strong>) – si sarebbero<br />

deposte durante il maggiore periodo d’abbassamento<br />

del livello dell’acqua nei bacini e<br />

contemporaneamente con il principale evento erosivo<br />

<strong>dei</strong> margini. Per Rouchy e Caruso (2006), inoltre, la<br />

deposizione evaporitica nei bacini marginali ed in quelli<br />

profon<strong>di</strong> sarebbe iniziata con una lieve <strong>di</strong>acronia.<br />

Essi concordano con Butler (1995) e Krijgsman (1999)<br />

sul fatto che la <strong>di</strong>sconformità intra-messiniana – che<br />

in <strong>Sicilia</strong> separa il ciclo evaporitico inferiore da quello<br />

superiore – rappresenterebbe un importante evento<br />

erosivo avvenuto in concomitanza con il massimo<br />

abbassamento del livello dell’acqua nel bacino del<br />

Me<strong>di</strong>terraneo.<br />

Durante la deposizione delle evaporiti del ciclo<br />

superiore il chimismo dell’acqua del Me<strong>di</strong>terraneo iniziò<br />

a cambiare – a causa dell’incremento dell’apporto<br />

d’acqua dolce nel bacino – fino a quando, alla fine<br />

del Messiniano, tutto il Me<strong>di</strong>terraneo fu caratterizzato<br />

da un ambiente dominato da acque salmastre (facies<br />

lago-mare) contenenti organismi oligoalini (Rouchy,<br />

Caruso et alii, 2006).<br />

Tale ipotesi verrebbe suggerita anche da Roveri e<br />

Manzi (2006) and Krijgsman et alii (2008) sulla base<br />

dello stu<strong>di</strong>o <strong>di</strong> alcuni bivalvi parateti<strong>dei</strong>.<br />

14<br />

Secondo Butler et alii (1995), Ri<strong>di</strong>ng et alii (1998)<br />

e Braga et alii (2006), invece, la facies lago-mare<br />

sarebbe stata determinata da localizzati fenomeni <strong>di</strong><br />

<strong>di</strong>luizione dell’acqua (dovuti ad apporti d’acqua dolce)<br />

contenuta all’interno <strong>dei</strong> bacini marginali.<br />

Essi ritengono, inoltre, che il ripristino nel Me<strong>di</strong>terraneo<br />

delle con<strong>di</strong>zioni marine sarebbe avvenuto<br />

durante il Messiniano superiore.<br />

Anche Grossi et alii (2008) ipotizza che durante<br />

l’evento lago-mare il Me<strong>di</strong>terraneo sarebbe stato sud<strong>di</strong>viso<br />

in vari bacini in<strong>di</strong>pendenti e che ciascuno <strong>di</strong><br />

questi, in<strong>di</strong>pendentemente dagli altri, avrebbe subito<br />

<strong>dei</strong> cambiamenti ambientali <strong>di</strong>fferenziati.<br />

È stato stimato che la fase lago-mare durò da<br />

175.000 anni (Krijgsman et alii, 1999a, b) a 250.000<br />

anni (Vai, 1997).<br />

Il record se<strong>di</strong>mentario relativo alla biofacies lagomare<br />

è costituito da una notevole varietà <strong>di</strong> litologie<br />

tra cui marne, carbonati, sabbie, conglomerati, paleosuoli,<br />

brecce (Rouchy et alii, 2001), mentre dal punto<br />

<strong>di</strong> vista paleontologico, generalmente, tale biofacies è<br />

caratterizzata dalla presenza <strong>di</strong> una fauna dulcicolasalmastra<br />

ad affinità paratetidea in<strong>di</strong>cativa <strong>di</strong> acque<br />

poco profonde con fondali prossimi all’esposizione<br />

subaerea.<br />

Se<strong>di</strong>menti caratterizzati da biofacies tipiche <strong>di</strong> lagomare<br />

sono stati ritrovati nel bacino del Me<strong>di</strong>terraneo<br />

centrale (bacino delle Baleari, bacino tirrenico), del<br />

Me<strong>di</strong>terraneo orientale e <strong>di</strong> quello occidentale (bacino<br />

algero-provenzale), in Spagna e in Francia (bacino<br />

del Rhone), nelle isole Egee e nell’isola <strong>di</strong> Corfù.<br />

In Italia depositi ascrivibili alla facies lago-mare si<br />

ritrovano sia sul versante tirrenico sia sul versante<br />

adriatico della penisola, negli Appennini settentrionali<br />

e centrali, in Toscana (Cava Serre<strong>di</strong>, bacino <strong>di</strong> Ribolla<br />

e <strong>di</strong> Volterra), in <strong>Sicilia</strong> (Eraclea Minoa, Pasquasia-Capodarso),<br />

in Emilia Romagna e Marche.<br />

All’inizio dello Zancleano (Pliocene inferiore),<br />

l’ambiente lago-mare subì un progressivo cambiamento<br />

del proprio chimismo grazie all’apporto, nel Me<strong>di</strong>terraneo,<br />

<strong>di</strong> acqua marina proveniente dall’Atlantico.<br />

Tale evento condusse al ripristino delle normali con<strong>di</strong>zioni<br />

marine nel Me<strong>di</strong>terraneo (circa 5,2 Ma) – testimoniate<br />

dalla ricomparsa <strong>di</strong> microfaune marine e dalla<br />

scomparsa degli organismi oligoalini – e sancì la fine<br />

della crisi <strong>di</strong> salinità.<br />

Il ritorno del Me<strong>di</strong>terraneo alle con<strong>di</strong>zioni marine<br />

normali, durante il Pliocene inferiore, avvenne grazie<br />

alla riapertura dello Stretto <strong>di</strong> Gibilterra (5.33Ma, Hilgen<br />

e Langereis, 1993) ed al conseguente ripristino<br />

della comunicazione tra l’Atlantico ed il Me<strong>di</strong>terraneo<br />

(Cita, 1975a,b; Iaccarino et alii,1999; Blanc, 2002;<br />

Rouchy et alii, 2001 e 2007).<br />

Quest’apertura si sarebbe prodotta come <strong>di</strong>retta<br />

conseguenza della tettonica (Kastens, 1992; Hodell et<br />

1 • <strong>2011</strong><br />

gennaio-aprile<br />

g<strong>di</strong>S

Fig. 6. Sezione interpretativa del bacino della <strong>Sicilia</strong> centrale<br />

che illustra la relazione tra le principali unità evaporitiche<br />

messiniane (da Rouchy, 1982a; Garcia-Veigas et alii, 1995).<br />

alii, 1994); <strong>di</strong> faglie trascorrenti, <strong>di</strong> faglie normali o<br />

della loro combinazione (Campillo et alii, 1992; Maldonedo,<br />

1999); come risultato della combinazione tra<br />

processi tettonici ed eustatismo.<br />

Il modello proposto da Loget et alii (2005, 2006)<br />

interpreta l’apertura dello stretto <strong>di</strong> Gibilterra come<br />

conseguenza dell’erosione regressiva, prodotta dai<br />

sistemi fluviali che sfociavano nel bacino del Me<strong>di</strong>terraneo,<br />

innescatasi in risposta all’abbassamento<br />