Dallo scavo al Museo

Dallo scavo al Museo

Dallo scavo al Museo

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

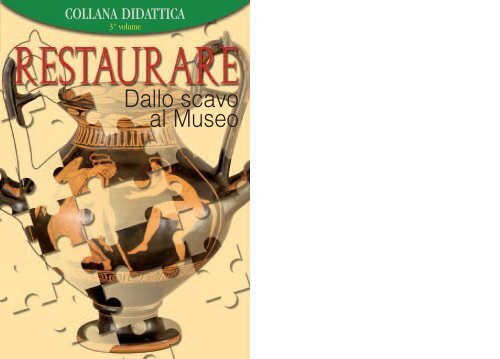

COLLANA DIDATTICA<br />

3° volume<br />

<strong>D<strong>al</strong>lo</strong> <strong>scavo</strong><br />

<strong>al</strong> <strong>Museo</strong>

<strong>D<strong>al</strong>lo</strong> <strong>scavo</strong> <strong>al</strong> <strong>Museo</strong><br />

Ministero per i Beni e le Attività Cultur<strong>al</strong>i<br />

Soprintendenza Speci<strong>al</strong>e per i Beni Archeologici di Roma<br />

Servizio Educativo

Servizio Educativo<br />

della Soprintendenza Speci<strong>al</strong>e<br />

per i Beni Archeologici di Roma<br />

Tiziana Ceccarini<br />

Comitato redazion<strong>al</strong>e<br />

Tiziana Ceccarini<br />

Mara Pontisso<br />

Vittoria Lecce<br />

Soprintendenza Speci<strong>al</strong>e<br />

per i Beni Archeologici di Roma<br />

Si ringrazia per la collaborazione<br />

Elena Ferrari<br />

Chiara De Marchis<br />

Progetto grafico<br />

e videoimpaginazione<br />

Stefano Novelli<br />

Stampa<br />

Rilegatoria Varzi<br />

Collana Didattica<br />

3° Volume<br />

© 2009 Soprintendenza Speci<strong>al</strong>e per i Beni Archeologici di Roma<br />

Contributi di<br />

M. Angelini<br />

I. Arletti<br />

G. Bandini<br />

M. Bartoli<br />

S. Borghini<br />

A. Casagrande<br />

A. Catanese<br />

A. Cirillo<br />

O. Colacicchi<br />

A. D’Elia<br />

A. Lugari<br />

M. Pagliaro<br />

D. Papetti<br />

A. Passi<br />

J. Polakova<br />

I. A. Rapinesi<br />

C. Robotti<br />

R. Tomaino<br />

E. Zarlenga<br />

S O M M A R I O<br />

G. Bandini 6-11 Quel che si deve Sapere sul Restauro<br />

A. Catanese - A. Passi - R. Tomaino - E. Zarlenga 12-17 Primi Interventi di Emergenza<br />

A. Lugari 18-23<br />

La Conservazione dei Mosaici nelle<br />

aree Archeologiche<br />

M. Bartoli 24-31 Il Restauro dei Mosaici<br />

M. Angelini - O. Colacicchi 32-37<br />

I. A. Rapinesi - J. Polakova 38-49<br />

C. Robotti - M. Pagliaro 50-59<br />

Met<strong>al</strong>li: <strong>al</strong>la ricerca del<br />

“Perduto Splendore”<br />

Conservazione e Segreti<br />

dei Preziosi più Piccoli<br />

Il Ritorno del Passato<br />

Restaurare il vetro e le ceramiche<br />

D. Papetti - A. Casagrande - A. D’Elia 60-67 Ridare vita <strong>al</strong>le Sculture<br />

S. Borghini 68-75<br />

Dove Inizia e Finisce<br />

l’Intervento del Restauratore<br />

A. Cirillo 76-79 Il “Restauro” Virtu<strong>al</strong>e<br />

I. Arletti 80-85 Il <strong>Museo</strong> Nascosto: i Depositi

La Collana a cura del Servizio Educativo si arricchisce di un <strong>al</strong>tro<br />

volume di grande interesse, d<strong>al</strong> titolo “RESTAURARE. <strong>D<strong>al</strong>lo</strong> Scavo<br />

<strong>al</strong> <strong>Museo</strong>”, a cura dei restauratori della Soprintendenza Speci<strong>al</strong>e<br />

per i Beni Archeologici di Roma.<br />

Una gestione funzion<strong>al</strong>e di un museo implica, infatti, una attività di<br />

tutela e di documentazione delle opere, che vi<br />

sono conservate, non sempre immediatamente<br />

visibile da parte dell’utente-visitatore.<br />

Il museo non è solo un centro di promozione<br />

cultur<strong>al</strong>e e un luogo formativo, ma anche<br />

un punto di riferimento per gli studiosi e per<br />

un’utenza più estesa, come il settore della<br />

ricerca, attraverso una serie di servizi interni<br />

<strong>al</strong>la Soprintendenza, concepiti in stretto collegamento<br />

con gli oggetti conservati nel museo, con le fin<strong>al</strong>ità della istituzione<br />

e con le iniziative che vi si svolgono. Rientrano in questa cate-<br />

goria il Cat<strong>al</strong>ogo, il Laboratorio Fotografico, il Servizio<br />

Mostre, il Servizio Educativo ed i Laboratori di Restauro.<br />

Fra questi servizi, si è voluto privilegiare con il volume<br />

“<strong>D<strong>al</strong>lo</strong> Scavo <strong>al</strong> <strong>Museo</strong>” il restauro, per l’ampia<br />

varietà dei temi e per far capire, anche ai non<br />

addetti ai lavori, il termine “Restauro” e la parola<br />

“Restauratore”.<br />

Avvicinarsi <strong>al</strong>lo straordinario patrimonio cultur<strong>al</strong>e in<br />

nostro possesso significa, dunque, imparare ad apprezzare<br />

non solo gli oggetti - i beni -, ma anche le numerose e qu<strong>al</strong>ificate<br />

profession<strong>al</strong>ità che ci permettono quotidianamente di godere delle<br />

opere d’arte e/o dei materi<strong>al</strong>i documentari conservati nei musei.<br />

Tiziana Ceccarini<br />

Responsabile Servizio Educativo<br />

Soprintendenza Speci<strong>al</strong>e<br />

per i Beni Archeologici di Roma

Quel che si deve Sapere sul Restauro Quel che si deve Sapere sul Restauro<br />

Quel che si<br />

deve Sapere<br />

sulRestauro<br />

Giovanna Bandini “Che cos’è il restauro e perché viene effettuato?” Queste sono le<br />

prime, spontanee domande che si pone chi si avvicina per la<br />

prima volta a t<strong>al</strong>e argomento, domande <strong>al</strong>le qu<strong>al</strong>i si cercherà, in<br />

questa sede, di fornire una qu<strong>al</strong>che risposta.<br />

Per quanto riguarda “Che cos’è il restauro”<br />

c’è da dire che per quanto si riferisce <strong>al</strong>le<br />

opere d’arte, gener<strong>al</strong>mente si intende con<br />

t<strong>al</strong>e definizione un insieme di operazioni<br />

volte a “sanare” una situazione oramai compromessa<br />

e ad assicurare la conservazione di<br />

t<strong>al</strong>i manufatti anche per il futuro. Per esempio,<br />

ci si può trovare di fronte ad un antico<br />

vaso frantumato (poiché accident<strong>al</strong>mente è<br />

caduto e si è rotto), ad un reperto antico in<br />

bronzo oramai deturpato da pustole e da<br />

microcrateri che hanno intaccato la materia (in quanto le condizioni<br />

ambient<strong>al</strong>i hanno portato a corroderne ed ossidarne la superficie),<br />

ad un affresco con diverse zone mancanti (perché, nel tempo,<br />

<strong>al</strong>cune parti si sono distaccate e successivamente sono cadute<br />

andando, poi, perdute). Quindi, le operazioni di restauro tendono a<br />

porre rimedio a danni già avvenuti e causati sia d<strong>al</strong>l’ambiente circostante,<br />

sia d<strong>al</strong>l’azione dell’uomo.<br />

Circa la risposta <strong>al</strong>la domanda del “perché viene effettuato il restau-<br />

ro”, questa risulta <strong>al</strong>quanto complessa; si cercherà di renderla chiara<br />

anche attraverso <strong>al</strong>cuni esempi.<br />

Innanzi tutto c’è da tener presente che il restauro non si occupa solo<br />

ed esclusivamente di opere d’arte ma - oltre ai manufatti che<br />

mostrano un indubbio v<strong>al</strong>ore artistico - gli interventi conservativi<br />

vengono effettuati pure su oggetti che rivestono un v<strong>al</strong>ore storico e/o<br />

etnografico, oppure documentario poiché, anche per essi, risulta<br />

importante intervenire per tramandare <strong>al</strong> futuro ciò per cui, ora,<br />

essi rappresentano una significativa testimonianza. Per esempio, il<br />

testo di un trattato di pace del XIII secolo, oppure la c<strong>al</strong>zatura di<br />

un militare dell’epoca romana, o anche la prima edizione di un libro<br />

di Giacomo Leopardi, non rappresentano di certo ‘oggetti’ dotati di<br />

rilevante bellezza,<br />

ma possono costituire<br />

documenti<br />

ricchi di significato<br />

storico ed insieme<br />

documentario e,<br />

quindi, degni di<br />

essere conservati<br />

nonché - quando<br />

necessario - restaurati<br />

con lo scopo di<br />

tramandarli. La stessa cosa è da dirsi per le testimonianze di tipo<br />

etnografico. Difatti, maschere africane lignee, oppure collane di<br />

conchiglie polinesiane, o anche copricapi di penne degli indiani<br />

d’America, rappresentano particolari manifestazioni proprie di culture<br />

diverse e provenienti da differenti parti del mondo; tutte queste<br />

sono comunque “attestazioni” che dovranno essere conservate e<br />

trasmesse ai posteri soprattutto per il loro specifico v<strong>al</strong>ore di documento.<br />

Ecco perché è importante s<strong>al</strong>vaguardare e conservare queste<br />

opere, questi manufatti, queste testimonianze: per tramandarne<br />

il loro “messaggio” anche a coloro che verranno dopo di noi.<br />

6 7

8<br />

Quel che si deve Sapere sul Restauro Quel che si deve Sapere sul Restauro<br />

Una volta risposto ai primi due princip<strong>al</strong>i<br />

quesiti, ne sorgono però <strong>al</strong>tri, ovverosia:<br />

“Perché questi oggetti si degradano? Qu<strong>al</strong>i sono le<br />

cause? In che modo si può intervenire per restaurare e<br />

chi è in grado di farlo?”<br />

Alla prima di t<strong>al</strong>i domande si può ben rispondere<br />

segn<strong>al</strong>ando, però, come nulla a questo mondo è eterno e, quindi,<br />

tutto è soggetto ad una “nascita” (il momento della creazione del<br />

manufatto artistico o del documento storico, oppure della testimonianza<br />

etnografica), ad una “vita” (gli oggetti vengono costruiti per<br />

essere “utilizzati”, per esempio, un quadro ad olio, o una porcellana<br />

cinese, come pure un’anfora in bronzo, prima di essere esposti<br />

in museo - magari <strong>al</strong>l’interno di vetrine dotate di sofisticati sistemi<br />

di <strong>al</strong>larme - costituiscono manufatti che sono stati utilizzati per l’arredo<br />

di una casa signorile, per adornare la tavola di un dignitario<br />

cinese, oppure per contenere vino per le libagioni<br />

ritu<strong>al</strong>i nell’antica Roma), ma sono destinati,<br />

inesorabilmente, ad una “morte” (per progressivo<br />

de-cadimento della materia; per<br />

un traumatico evento, come un terremoto<br />

o un incidente; per inadeguato<br />

ambiente di conservazione;<br />

per usura, ecc…). Difatti, l’incendio<br />

di un archivio contenente<br />

documenti cartacei, o la<br />

caduta, con inevitabile frantumazione,<br />

di una vetrata, o anche l’azione aggressiva<br />

degli agenti atmosferici su di una statua<br />

lapidea esposta per secoli <strong>al</strong>l’aperto,<br />

come pure il continuo c<strong>al</strong>pestio compiuto da<br />

frotte di turisti su di un antico tappeto, costituiscono<br />

fattori di degrado che possono determinare il danneggiamento sino<br />

<strong>al</strong>la scomparsa - più o meno repentina - di queste testimonianze.<br />

All’interrogativo “In che modo si può intervenire per restaurare e chi<br />

è in grado di farlo?” si può rispondere che, per attuare ciò, è opportuno<br />

interpellare speci<strong>al</strong>isti capaci di v<strong>al</strong>utare sia l’entità dei danni<br />

avvenuti, sia gli interventi necessari per riportare <strong>al</strong> meglio delle<br />

possibilità conservative il manufatto danneggiato.<br />

In questo caso, gli speci<strong>al</strong>isti sono i restauratori i qu<strong>al</strong>i sono da<br />

intendersi come una specie di “medici” delle opere d’arte e/o dei<br />

documenti. Ma, come in medicina, anche nel restauro sono necessarie<br />

le competenze anche di <strong>al</strong>tri professionisti (qu<strong>al</strong>i: archeologi,<br />

biologi, fotografi, fisici, radiologi, chimici, ecc…); tutti insieme collaborano,<br />

assieme <strong>al</strong> restauratore, per stabilire una diagnosi circa lo<br />

“stato di s<strong>al</strong>ute” dei manufatti da sottoporre ad operazioni conservative.<br />

Queste ultime, comunque, sono svolte, in via prioritaria, dai<br />

restauratori-medici (i qu<strong>al</strong>i, oltre tutto, conoscono anche l’“anatomia”<br />

delle opere su cui sono chiamati ad intervenire, ovverosia essi<br />

sono in grado di comprendere le tecniche di re<strong>al</strong>izzazione e l’esatta<br />

natura dei materi<strong>al</strong>i costituenti i manufatti).<br />

Ma… “come si effettua un restauro?”. Al momento di avviare qu<strong>al</strong>sivoglia<br />

intervento conservativo da compiersi su di un oggetto/documento,<br />

è bene programmare tutte le varie fasi operative.<br />

Si inizia con la raccolta dei dati relativi <strong>al</strong> manufatto e con la rea-<br />

9

10<br />

Quel che si deve Sapere sul Restauro Quel che si deve Sapere sul Restauro<br />

lizzazione della documentazione grafica e<br />

fotografica. Si prosegue, poi, con l’elaborazione<br />

di una “diagnosi” (spesso con l’aiuto, come si è<br />

detto, anche di <strong>al</strong>tri speci<strong>al</strong>isti), per dare corso, successivamente,<br />

<strong>al</strong>l’intervento di restauro vero e proprio.<br />

Questo, in genere, si articola nelle seguenti fasi:<br />

• Pulitura (per rimuovere lo sporco ed <strong>al</strong>tri generi di depositi i<br />

qu<strong>al</strong>i possono sia nascondere le superfici, sia risultare dannosi<br />

<strong>al</strong>l’opera). Può essere compiuta con mezzi meccanici (come bisturi,<br />

trapani, ablatori ad ultrasuoni, pennelli e spugne, ecc…, strumenti<br />

che debbono essere usati d<strong>al</strong> restauratore con grande abilità), e/o<br />

con sostanze chimiche (come: soluzioni limitatamente acide e/o<br />

basiche, solventi organici, ecc… impiegati con la dovuta cautela).<br />

• Consolidamento (t<strong>al</strong>volta necessario per ridare solidità <strong>al</strong>l’insieme<br />

o a quelle parti che si sono<br />

indeboliti per causa del degrado).<br />

Può essere re<strong>al</strong>izzato con l’uso di<br />

particolari sostanze chimiche,<br />

compatibili con la materia di cui<br />

è costituita l’opera, disciolte in<br />

solventi.<br />

• Ricomposizione di parti<br />

distaccate (facendo ben collimare<br />

i frammenti disgiunti unendoli<br />

mediante l’uso di adeguati adesivi<br />

ed anche, quando necessario,<br />

intervenendo con la costruzione di<br />

supporti, oppure, in casi limite,<br />

inserendo staffe e/o perni).<br />

• Risarcimento form<strong>al</strong>e e pittorico di eventu<strong>al</strong>i lacune (tramite<br />

ricostruzione - ove necessario - delle parti mancanti con successiva<br />

stesura di colore).<br />

• Protezione fin<strong>al</strong>e delle superfici (con applicazione di specifi-<br />

ci prodotti chimici <strong>al</strong>lo scopo di proteggere le superfici d<strong>al</strong>le<br />

aggressioni di agenti di degrado).<br />

In ogni modo, è bene ricordare che per una buona conduzione di un<br />

restauro debbono essere rispettate <strong>al</strong>cune regole e cioè:<br />

• i metodi ed i prodotti impiegati non devono creare danni aggiuntivi<br />

<strong>al</strong>le opere;<br />

• le aree ricostruite devono risultare facilmente riconoscibili<br />

<strong>al</strong>l’osservatore (in modo da distinguere le parti origin<strong>al</strong>i da quelle<br />

rifatte);<br />

• si devono sempre rispettare la materia e l’immagine del manufatto/documento<br />

e quanto di questo è giunto sino a noi (in modo da non<br />

creare dei f<strong>al</strong>si per sbagliata ricomposizione, oppure eccessiva ricostruzione);<br />

• è buona norma lasciare traccia dell’intervento che si è compiuto<br />

(mediante documentazione fotografica e redazione di apposita “scheda<br />

di restauro”), in modo da informare, circa le tecniche ed i prodotti<br />

impiegati, coloro che dovranno, in futuro, intervenire sull’opera.<br />

Infine, <strong>al</strong>la domanda “Come si diventa restauratore?” si può fornire<br />

la seguente risposta: frequentando apposite, speci<strong>al</strong>istiche<br />

scuole di formazione qu<strong>al</strong>i, ad esempio, l’Istituto Superiore per la<br />

Conservazione ed il Restauro a Roma, oppure l’Opificio delle Pietre<br />

Dure a Firenze (Istituti di “Alta Formazione” nei qu<strong>al</strong>i sono previste<br />

lezioni sia teoriche, sia pratiche), od anche seguendo i Corsi<br />

di Laurea in Conservazione dei Beni Cultur<strong>al</strong>i attivati in varie università<br />

it<strong>al</strong>iane.<br />

Ma proprio come avviene per la professione del medico, per intraprendere<br />

l’attività di restauratore è necessaria una speci<strong>al</strong>e predisposizione,<br />

una sorta di “vocazione” per studiare e per operare sulla<br />

materia (la “carne”) delle opere d’arte e/o dei materi<strong>al</strong>i documentari<br />

<strong>al</strong>lo scopo, come si è detto, di conservarli nel miglior modo possibile<br />

e poterli così tramandare <strong>al</strong> futuro.<br />

11

Antonio Catanese<br />

Alessandro Passi<br />

Roberto Tomaino<br />

Ennio Zarlenga<br />

Fig.1 - Cantiere in via<br />

Conteverde, angolo<br />

piazza Vittorio<br />

Frammento di affresco<br />

rinvenuto durante le<br />

fasi di sterro nella zona<br />

sottostante dell’<strong>al</strong>a interamente<br />

ricostruita del<br />

fabbricato in oggetto<br />

RESTAURARE: d<strong>al</strong>lo Scavo <strong>al</strong> <strong>Museo</strong> RESTAURARE: d<strong>al</strong>lo Scavo <strong>al</strong> <strong>Museo</strong><br />

Primi<br />

Interventi<br />

di<br />

Emergenza<br />

“Pronti interventi d’emergenza” a seguito di scavi e/o di sterri nel<br />

territorio di competenza della SSBAR.<br />

Scavo<br />

Lo <strong>scavo</strong> ha inizio nel luogo dove si trovano reperti archeologici. La<br />

corretta esecuzione dello <strong>scavo</strong> è di importanza fondament<strong>al</strong>e, perchè<br />

da esso ci giungeranno materi<strong>al</strong>i più o meno integri, in grado di<br />

fornirci i dati di carattere storico potenzi<strong>al</strong>mente conservati in essi.<br />

Frammento dopo il<br />

primo intervento<br />

di pulitura<br />

Fissaggio a parete con relativa bordatura del frammento<br />

Particolare di tracce<br />

policrome del<br />

Frammento<br />

Tecnica di <strong>scavo</strong><br />

L’esecuzione dello <strong>scavo</strong> avviene secondo il metodo stratigrafico.<br />

Questa tecnica di base, consiste nell’asportare un solo strato di terreno<br />

<strong>al</strong>la volta, iniziando d<strong>al</strong>la superficie attu<strong>al</strong>e.<br />

Ogni strato che si sussegue corrisponde ad un’epoca differente; <strong>al</strong><br />

livello più basso si trovano le stratificazioni più antiche.<br />

Ai fini della datazione dei singoli strati, è fondament<strong>al</strong>e la raccolta<br />

degli oggetti e dei materi<strong>al</strong>i in esso contenuti.<br />

PRONTO INTERVENTO<br />

Prima della rimozione si documenta fotograficamente il reperto,<br />

t<strong>al</strong>e documentazione renderà più facile la ricomposizione durante il<br />

restauro. In <strong>al</strong>cuni casi è necessario eseguire dei consolidamenti<br />

direttamente in sede di <strong>scavo</strong>, specie quando un reperto si presenta<br />

molto frammentato e di materia deperibile.<br />

Il pronto intervento consiste anche in un accurato imb<strong>al</strong>laggio<br />

effettuato con abbondante materi<strong>al</strong>e contemporaneamente soffice e<br />

resistente. I ritrovamenti vanno imb<strong>al</strong>lati per il trasporto nella<br />

stessa posizione in cui sono stati rinvenuti. T<strong>al</strong>e principio, insieme<br />

<strong>al</strong>la numerazione dei singoli pezzi e <strong>al</strong>la documentazione fotografica<br />

ne faciliterà la ricomposizione. I reperti vengono poi raccolti<br />

in cassette.<br />

Il pronto intervento sul territorio è gener<strong>al</strong>mente svolto su scavi di<br />

tipo urbano, in quanto spesso generati da lavori edili (riparazioni,<br />

modifiche struttur<strong>al</strong>i, inst<strong>al</strong>lazioni di servizi, ampliamento delle<br />

linee metropolitane per trasporto pubblico ecc.). Durante t<strong>al</strong>i lavori<br />

sono spesso rinvenuti reperti di interesse archeologico e l’archeologo,<br />

con i suoi collaboratori, v<strong>al</strong>uta la necessità di fare intervenire<br />

i restauratori preposti <strong>al</strong> pronto intervento. Questo va considerato<br />

come primo approccio nei confronti del reperto ancora in sede di<br />

<strong>scavo</strong>. E’ quindi necessario che il restauratore si rapporti ad esso<br />

con la dovuta sensibilità di v<strong>al</strong>utazione, non solo teorica, ma anche<br />

Primi<br />

di<br />

Interventi<br />

Emergenza<br />

12 13

14<br />

Primi<br />

di<br />

Interventi<br />

Emergenza<br />

Fig.2 - Particolari del<br />

saggio di prima pulitura<br />

Fig.3 - Rimozione a<br />

bisturi di scorie resistenti<br />

<strong>al</strong>la pulitura (incrostazioni<br />

sulla superficie<br />

concentrate nei punti di<br />

giunzione delle tessere<br />

RESTAURARE: d<strong>al</strong>lo Scavo <strong>al</strong> <strong>Museo</strong> RESTAURARE: d<strong>al</strong>lo Scavo <strong>al</strong> <strong>Museo</strong><br />

tecnico-pratica maturata operando nel settore specifico e arricchita<br />

da esperienze plurime che riservano gli scavi stessi.<br />

I ritrovamenti sui qu<strong>al</strong>i si interviene abbracciano diverse tipologie<br />

di materi<strong>al</strong>i. In genere si tratta di affreschi, più o meno leggibili,<br />

struttur<strong>al</strong>mente integri o frammentati, perfettamente aderenti o con<br />

serie problematiche di adesione <strong>al</strong>le pareti murarie di strutture<br />

antiche che vengono <strong>al</strong>la luce durante le fasi di <strong>scavo</strong> o di sterro<br />

(cfr. fig.1). Inoltre possono essere presenti le pavimentazioni degli<br />

ambienti gener<strong>al</strong>mente re<strong>al</strong>izzate secondo la tecnica del mosaico.<br />

Di seguito possiamo vedere la documentazione fotografica di <strong>al</strong>cuni<br />

interventi, che riguardano questa tipologia di <strong>scavo</strong>.<br />

Cantiere in via Zucchelli.<br />

<strong>D<strong>al</strong>lo</strong> <strong>scavo</strong> di un fabbricato in disuso è emersa una pavimentazione<br />

a mosaico decorata con motivo a tessere policrome, le qu<strong>al</strong>i,<br />

posizionate a seguito delle tessere<br />

bianche, creano per effetto<br />

chiaro-scuro uno straordinario<br />

andamento tridimension<strong>al</strong>e<br />

(Figg.2-5).<br />

Fig.4 - Particolari della bordatura perimetr<strong>al</strong>e eseguita<br />

con la m<strong>al</strong>ta<br />

Fig.5 - Vista dell’insieme a pronto<br />

intervento ultimato<br />

Cantiere del Pincio.<br />

Sterro del piazz<strong>al</strong>e per la re<strong>al</strong>izzazione di parcheggi sotterranei.<br />

Sequenza fotografica del ritrovamento di un pavimento a mosaico con<br />

tessere bianche disposte a spina su fondo scuro, interv<strong>al</strong>lato da tessere<br />

con puntinatura decorativa. La documentazione fotografica<br />

(Figg.6-7) mette in evidenza l’estrema delicatezza del ritrovamento,<br />

che a causa di un massetto (preparazione di base) di supporto<br />

quasi inesistente<br />

lascia le tessere<br />

a contatto<br />

del terreno il<br />

qu<strong>al</strong>e in diversi<br />

punti si presen-<br />

Fig.6<br />

Primi<br />

di<br />

Interventi<br />

Emergenza<br />

15

16<br />

Primi<br />

di<br />

Interventi<br />

Emergenza<br />

Fig.7 - La documentazione<br />

fotografica mette<br />

in evidenza l’estrema<br />

delicatezza del ritrovamento,<br />

che a causa di<br />

un massetto di supporto<br />

quasi inesistente lascia<br />

le tessere a contatto del<br />

terreno<br />

Fig.8<br />

RESTAURARE: d<strong>al</strong>lo Scavo <strong>al</strong> <strong>Museo</strong> RESTAURARE: d<strong>al</strong>lo Scavo <strong>al</strong> <strong>Museo</strong><br />

ta fangoso e costantemente umido, compromettendo seriamente la<br />

stabilità e l’adesione dell’intera tessitura soprattutto nella zona<br />

perimetr<strong>al</strong>e. Nella fase lavorativa si elimina il terriccio nella zona<br />

perimetr<strong>al</strong>e facendo molta attenzione <strong>al</strong>le tessere che determinano<br />

il bordo, con l’intento di ricavare il gradino di appoggio per la bor-<br />

datura. Alla fine dell’intervento si ottiene una bordatura ben delineata<br />

e integrata con ton<strong>al</strong>ità neutra, la qu<strong>al</strong>e assicura il pavimento<br />

d<strong>al</strong> repentino distaccamento delle tessere.<br />

Cantiere Via Casilina Vecchia<br />

Angolo piazza Lodi - Scavo della metropolitana Linea C.<br />

Nelle figure 8 e 9 si può vedere il basamento del vi<strong>al</strong>e ricavato da<br />

macine in pietra di forma circolare sezionate in porzioni e adagiate<br />

sul terreno.<br />

Dopo un accurato lavoro di pulitura, tutti gli elementi vengono<br />

numerati. Da notare i segni di riferimento per mezzo dei qu<strong>al</strong>i sarà<br />

possibile riposizionare con esattezza<br />

l’intero vi<strong>al</strong>e. Tutto ciò che è<br />

materi<strong>al</strong>e di interesse viene posizionato<br />

in cassette di <strong>scavo</strong> dopo<br />

avere ricevuto come abbiamo visto<br />

la giusta documentazione e classi-<br />

ficazione di riferimento.<br />

Questa prassi segna il percorso di<br />

recupero e di restauro per la gran<br />

parte di oggetti di <strong>scavo</strong> che giungono<br />

nei laboratori.<br />

L’entusiasmo e il coinvolgimento<br />

dello <strong>scavo</strong> sono spesso ricompensati<br />

da ritrovamenti di grande interesse.<br />

Un esempio è il recente ritrovamento<br />

verificatosi durante lo<br />

<strong>scavo</strong>, nei pressi della zona di<br />

Testaccio adiacente <strong>al</strong> “monte dei<br />

cocci”, di un consistente blocco in pasta vitrea, contornato di materi<strong>al</strong>e<br />

carbonizzato miscelato di perline per collane ornament<strong>al</strong>i. In<br />

questo caso il pronto intervento ha permesso di portare a termine<br />

con successo<br />

un’operazione<br />

molto delicata<br />

qu<strong>al</strong>e quella del<br />

recupero di cucchiaini<br />

da trucco<br />

in osso mediante la<br />

successiva estrazione<br />

del blocco di<br />

terra in cui erano<br />

contenuti, fin<strong>al</strong>izzata<br />

<strong>al</strong> successivo<br />

trasporto nei laboratori<br />

di restauro<br />

(Fig.10).<br />

Primi<br />

di<br />

Interventi<br />

Emergenza<br />

Fig.9 - Il ritrovamento<br />

del vi<strong>al</strong>e sottostante la<br />

Via Casilina Vecchia,<br />

composto da grandi<br />

ciottoli in pietra<br />

Il particolare di una<br />

porzione di macina<br />

frammentata e la sua<br />

collocazione in cassetta<br />

dopo la numerazione<br />

Fig.10 - L’interesse<br />

maggiore del ritrovamento<br />

si è concentrato<br />

su gruppi di cucchiaini<br />

da trucco in osso<br />

17

Alessandro Lugari<br />

Fig.1 - Sezione di un<br />

mosaico<br />

RESTAURARE: d<strong>al</strong>lo Scavo <strong>al</strong> <strong>Museo</strong> RESTAURARE: d<strong>al</strong>lo Scavo <strong>al</strong> <strong>Museo</strong><br />

La Conservazione<br />

dei Mosaici nelle<br />

aree<br />

Archeologiche<br />

Il problema della conservazione dei mosaici in uno <strong>scavo</strong> archeologico<br />

è un argomento molto complesso che va affrontato sotto<br />

diversi aspetti.<br />

Come prima cosa diciamo che il mosaico è una tipologia di decorazione<br />

re<strong>al</strong>izzata a strati, gener<strong>al</strong>mente ne troviamo tre (Fig.1):<br />

• uno strato di drenaggio costruito con grosse pietre e poca c<strong>al</strong>ce,<br />

denominato in antico ‘statumen’;<br />

• uno strato superiore di livellamento re<strong>al</strong>izzato con c<strong>al</strong>ce e piccoli<br />

frammenti di pietra o di ceramica, che svolge la funzione di massetto,<br />

chiamato in antico ‘rudus’;<br />

• sopra a questo troviamo il letto di posa ottenuto con c<strong>al</strong>ce e pozzolana<br />

fine, chiamato in antico ‘nucleus’, sul qu<strong>al</strong>e veniva re<strong>al</strong>izzato<br />

il mosaico a giornate, stendendo la c<strong>al</strong>ce necessaria dove venivano<br />

inserite le tessere di marmo.<br />

Negli ultimi anni è ormai una prassi consolidata quella di affiancare<br />

<strong>al</strong>l’archeologo mentre scava, un esperto in conservazione; i<br />

reperti mobili (ceramiche, vetri, met<strong>al</strong>li, marmi, ecc.) vengono via<br />

via cat<strong>al</strong>ogati e quindi portati in magazzino, le strutture (murature,<br />

mosaici, affreschi, ecc) rimangono nel sito. La funzione del restauratore<br />

è, in accordo con chi scava, quella di prendere provvedimenti<br />

affinché gli oggetti e i resti scoperti siano s<strong>al</strong>vaguardati.<br />

Il pronto intervento è un passaggio fondament<strong>al</strong>e della conservazione,<br />

è il primo e il più importante. Non possiamo scindere il lavoro<br />

dell’archeologo sul campo da quello del restauratore, nel momento<br />

del ritrovamento di un manufatto è indispensabile la presenza del<br />

restauratore; archeologia e conservazione devono viaggiare par<strong>al</strong>lele,<br />

convivere, deve esistere una sinergia tra le varie profession<strong>al</strong>ità.<br />

E’ quindi ormai acquisita la presenza del tecnico restauratore in<br />

una campagna di <strong>scavo</strong>, in quanto con lo <strong>scavo</strong> archeologico<br />

andiamo ad interrompere un equilibrio che dura da secoli, il<br />

mosaico, interrato, vive in una condizione di quiete, nella qu<strong>al</strong>e<br />

noi andiamo ad interferire.<br />

La situazione in cui si trova il reperto è stabile, esiste cioè un equi-<br />

La Conservazione<br />

dei Mosaici nelle<br />

aree<br />

Archeologiche<br />

Fig.2 - Sezione di un<br />

mosaico su <strong>scavo</strong><br />

archeologico<br />

18 19

La Conservazione<br />

dei Mosaici nelle<br />

aree<br />

Archeologiche<br />

Fig.3 - Copertura provvisoria<br />

con tessuti traspiranti<br />

in fase di <strong>scavo</strong><br />

RESTAURARE: d<strong>al</strong>lo Scavo <strong>al</strong> <strong>Museo</strong> RESTAURARE: d<strong>al</strong>lo Scavo <strong>al</strong> <strong>Museo</strong><br />

librio termodinamico con umidità e temperatura costanti ed in<br />

assenza di luce. Subito dopo la scoperta la situazione diventa instabile,<br />

improvvisamente abbiamo la presenza di luce durante il giorno<br />

ed una forte variazione dei v<strong>al</strong>ori di umidità e temperatura, che<br />

continueranno a crescere e a diminuire a seconda delle stagioni e<br />

con l’<strong>al</strong>ternarsi del dì e della notte (Fig.2). Questi fattori se non<br />

controllati provocherebbero un processo velocissimo di degrado.<br />

A questo punto interviene il restauratore che, cercherà di bloccare<br />

il processo di degrado o, quantomeno di r<strong>al</strong>lentarlo; la prima cosa<br />

che deve fare è quella di agire sui fattori ambient<strong>al</strong>i:<br />

evitare un’evaporazione rapida, controllare l’escursione termica,<br />

evitare un’esposizione diretta <strong>al</strong>la luce e quindi attraverso questi<br />

accorgimenti evitare la crescita di micro-organismi.<br />

Gli accorgimenti che deve prendere il restauratore sono quindi<br />

quelli di proteggere immediatamente il reperto una volta che è stato<br />

lavato, misurato e fotografato; gener<strong>al</strong>mente si usano dei tessuti traspiranti<br />

provvisori (Fig.3), mentre continuano le operazioni di<br />

<strong>scavo</strong>, per poi, successivamente creare delle coperture stabili adeguatamente<br />

progettate.<br />

Le prime operazioni da effettuare sul mosaico sono quelle di pulitura<br />

e di consolidamento.<br />

Il pavimento viene lavato con acqua distillata mediante spugne e<br />

spazzolini e quindi trattato con prodotti biocidi per evitare la crescita<br />

di vegetazione, <strong>al</strong>ghe, funghi ecc.<br />

Il consolidamento viene eseguito bloccando le tessere mobili con<br />

m<strong>al</strong>ta idraulica (Fig.4) o mediante iniezioni di m<strong>al</strong>ta liquida cercando<br />

di colmare i vuoti negli strati preparatori. È inoltre necessario<br />

stuccare tutti i bordi delle lacune per evitare che le tessere continuino<br />

a staccarsi.<br />

Nelle zone dove sussistono crolli o situazioni problematiche a livello<br />

statico si pratica una velatura provvisoria e quindi lo ‘strappo’ del<br />

frammento per ricollocarlo in seguito nella sua posizione originaria.<br />

La Conservazione<br />

dei Mosaici nelle<br />

aree<br />

Archeologiche<br />

Fig.4 - Contenimento<br />

dei bordi del mosaico<br />

con m<strong>al</strong>ta idraulica<br />

20 21

La Conservazione<br />

dei Mosaici nelle<br />

aree<br />

Archeologiche<br />

22<br />

Mosaico Crollato<br />

Frammenti recuperati<br />

Velatura dei frammenti<br />

recuperati<br />

Ricostruzione dei<br />

frammenti del mosaico<br />

RESTAURARE: d<strong>al</strong>lo Scavo <strong>al</strong> <strong>Museo</strong> RESTAURARE: d<strong>al</strong>lo Scavo <strong>al</strong> <strong>Museo</strong><br />

Quindi riassumendo i problemi da affrontare si dividono in due parti:<br />

• primari, per continuare il lavoro<br />

di <strong>scavo</strong>;<br />

• secondari, per la fruizione dello<br />

<strong>scavo</strong> o il suo reinterro.<br />

PRIMARI<br />

- protezione provvisoria<br />

- verifica dello stato di conservazione<br />

- bloccaggio tessere mobili<br />

- bordi di contenimento<br />

- velature di sostegno<br />

- riadesione degli strati<br />

SECONDARI<br />

- fruizione dello <strong>scavo</strong> e quindi<br />

manutenzione programmata<br />

- reinterro<br />

- rimozione depositi incoerenti<br />

- preconsolidamento<br />

- pulitura<br />

- consolidamento<br />

- protezione definitiva<br />

La Conservazione<br />

dei Mosaici nelle<br />

aree<br />

Archeologiche<br />

23

Maria Bartoli<br />

Fig.1 - Stratigrafia del<br />

mosaico paviment<strong>al</strong>e<br />

RESTAURARE: d<strong>al</strong>lo Scavo <strong>al</strong> <strong>Museo</strong> RESTAURARE: d<strong>al</strong>lo Scavo <strong>al</strong> <strong>Museo</strong><br />

Il<br />

Restauro<br />

dei Mosaici<br />

Fin d<strong>al</strong>l’antichità la tecnica del mosaico è stata utilizzata per abbellire<br />

edifici privati e pubblici. Questo particolare tipo di decorazione<br />

si ottiene accostando piccoli pezzi, chiamati tessere, di vari colori<br />

e di diversi materi<strong>al</strong>i, come marmo, pietre c<strong>al</strong>caree, vetro, ecc.,<br />

per formare con essi disegni geometrici o figurazioni.<br />

Gli antichi mosaici che oggi possiamo ammirare mostrano, inevitabilmente,<br />

i segni più o meno marcati, dell’invecchiamento determinato<br />

d<strong>al</strong> trascorrere del tempo. Per comprendere in che modo possa<br />

cambiare lo stato di conservazione di queste opere, dobbiamo prima<br />

di tutto pensare a com’è costituito un mosaico.<br />

Breve nota sulla tecnica di esecuzione<br />

Anche se, nel corso del tempo, la pratica si è evoluta ed i materi<strong>al</strong>i<br />

sono cambiati, si può dire che la tecnica di esecuzione<br />

sia rimasta sostanzi<strong>al</strong>mente invariata. Nel caso di<br />

un mosaico paviment<strong>al</strong>e, il procedimento è comunemente<br />

il seguente:<br />

• Sul terreno spianato vengono, per prima cosa, inseriti dei<br />

frammenti di pietra o di mattoni (non necessariamente<br />

accostati, come vediamo nella Fig.1, ma anche distanziati<br />

l’uno d<strong>al</strong>l’<strong>al</strong>tro), per costituire un piano livellato uniformemente;<br />

su questa superficie vengono poi stesi più strati, di<br />

solito tre, di “m<strong>al</strong>ta”, cioè di un impasto composto, in genere, da<br />

due parti di “inerti” (sabbia o polvere di marmo, pozzolana, polvere<br />

di mattone, tufo, anche miscelati tra loro) ed una parte di c<strong>al</strong>ce,<br />

quest’ultima detta “legante”, per la sua capacità di unire tra loro i<br />

granelli delle polveri usate. La “granulometria” degli strati di m<strong>al</strong>ta<br />

va assottigliandosi d<strong>al</strong> primo livello, quello a contatto con il suolo,<br />

<strong>al</strong>l’ultimo strato, il più superfici<strong>al</strong>e<br />

(Fig.2). Su quest’ultimo<br />

viene riportato il<br />

disegno d’insieme<br />

dell’opera da<br />

comporre, chiamato<br />

“sinopia” d<strong>al</strong><br />

nome del pigmento<br />

natur<strong>al</strong>e<br />

norm<strong>al</strong>mente<br />

impiegato a questo<br />

scopo. Nel caso di decorazioni<br />

complesse o di grandi dimensioni, la composizione viene trasferita<br />

sulla superficie destinata a riceverla tracciando le linee princip<strong>al</strong>i<br />

ed i contorni delle figurazioni. La trasposizione del disegno può<br />

essere re<strong>al</strong>izzata con diverse tecniche: linee incise nella m<strong>al</strong>ta<br />

ancora fresca con uno strumento appuntito, o colorate ad acquerello,<br />

oppure ottenute battendo un filo, a volte intriso di colore, teso da<br />

un’estremità <strong>al</strong>l’<strong>al</strong>tra della composizione, o con la ripartizione degli<br />

spazi e delle zone di colore, dette “campiture”.<br />

• Preparato così il disegno d’insieme, si procede con la stesura<br />

dello “strato di <strong>al</strong>lettamento”, un sottile strato di m<strong>al</strong>ta a grana<br />

finissima, che viene applicato in piccole porzioni, in modo da potervi<br />

inserire le tessere che compongono la decorazione mentre la<br />

m<strong>al</strong>ta è ancora fresca e plasmabile. Una volta asciugata, la m<strong>al</strong>ta<br />

dello strato di <strong>al</strong>lettamento “lega” insieme tutte le tessere del<br />

mosaico, che diventa così molto solido e resistente. Per questo<br />

motivo il mosaico è una tecnica da sempre utilizzata per conferire<br />

maggiore resistenza ai pavimenti e per renderli impermeabili: gli<br />

impianti term<strong>al</strong>i, i ninfei e le fontane sono, infatti, strutture ove frequentemente<br />

trovano applicazione queste opere.<br />

Il<br />

Restauro<br />

dei Mosaici<br />

24 25<br />

Fig.2

Il<br />

Restauro<br />

dei Mosaici<br />

Fig.3 - Stratigrafia del<br />

mosaico pariet<strong>al</strong>e<br />

Fig.4 - Deterioramento:<br />

<strong>al</strong>veolizzazione,<br />

fessurazione e<br />

fratturazione di tessere<br />

in pasta vitrea<br />

RESTAURARE: d<strong>al</strong>lo Scavo <strong>al</strong> <strong>Museo</strong> RESTAURARE: d<strong>al</strong>lo Scavo <strong>al</strong> <strong>Museo</strong><br />

• La tecnica del mosaico era <strong>al</strong>tresì impiegata per l’ornamento di<br />

pareti e volte: anche in questo caso la superficie destinata a ricevere<br />

la decorazione veniva preparata con due o più strati di m<strong>al</strong>ta, in<br />

genere di spessore inferiore a quello dei mosaici<br />

paviment<strong>al</strong>i (Fig.3). A volte il primo strato veniva<br />

arricchito con l’aggiunta di fibre veget<strong>al</strong>i, che conferivano<br />

una sorta di elasticità <strong>al</strong>l’impasto.<br />

L’adesione di questo primo strato <strong>al</strong>la cortina<br />

muraria era t<strong>al</strong>ora assicurata anche da grappe o<br />

chiodi a testa larga (come è stato documentato, ad<br />

esempio, nella volta della basilica di S.Marco a<br />

Venezia, dove si sono contati fino a 37 chiodi <strong>al</strong><br />

m 2 ). Come per i mosaici paviment<strong>al</strong>i, sull’ultimo<br />

strato preparatorio veniva riportato il disegno<br />

della composizione e su questo veniva applicato lo<br />

strato di <strong>al</strong>lettamento e le tessere del mosaico.<br />

Conservazione e restauro<br />

Abbiamo visto, quindi, come il mosaico sia costituito da materi<strong>al</strong>i<br />

differenti, ciascuno dei qu<strong>al</strong>i dotato<br />

di proprie particolari caratteristiche<br />

che ne determinano la resistenza:<br />

sebbene queste opere possano essere<br />

considerate piuttosto durevoli, tuttavia<br />

non possono sottrarsi ai processi<br />

natur<strong>al</strong>i di invecchiamento e deterioramento<br />

(Fig.4). In un antico mosaico<br />

paviment<strong>al</strong>e gener<strong>al</strong>mente si<br />

riscontrano i danni provocati d<strong>al</strong> c<strong>al</strong>pestio:<br />

tessere consumate ed assottigliate,<br />

staccate o decoese, cioè indebolite struttur<strong>al</strong>mente per<br />

l’esposizione <strong>al</strong>le intemperie ed agli agenti inquinanti dell’atmosfera.<br />

Il deterioramento può interessare tutti gli elementi che com-<br />

pongono l’opera: la m<strong>al</strong>ta degli strati preparatori può perdere coesione<br />

fino a disgregarsi o addirittura polverizzarsi; il terreno può<br />

cedere, causando così avv<strong>al</strong>lamenti o spaccature<br />

nella “trama” della decorazione, o<br />

può trasmettere <strong>al</strong>l’opera<br />

microrganismi e sostanze<br />

dannose per la sua conservazione…<br />

per non<br />

citare gli innumerevoli<br />

tipi di danni che<br />

possono essere<br />

provocati d<strong>al</strong>l’uomo,accident<strong>al</strong>mente<br />

o volontariamente.<br />

I mosaici pariet<strong>al</strong>i sono ancor più esposti<br />

<strong>al</strong>le ingiurie del tempo, perché più facilmente<br />

soggetti a crolli e demolizioni ed è, difatti, molto raro<br />

il ritrovamento di mosaici archeologici di<br />

questo tipo ancora “in piedi”.<br />

Vediamo dunque qu<strong>al</strong>i sono gli strumenti<br />

dei qu<strong>al</strong>i il restauratore può disporre per<br />

favorire la migliore conservazione delle<br />

opere musive, nel rispetto delle più gener<strong>al</strong>i<br />

norme di etica del restauro: il principio<br />

del “minor intervento” e l’uso di materi<strong>al</strong>i<br />

compatibili, reversibili e riconoscibili.<br />

Allo scopo di limitare gli interventi <strong>al</strong> minimo<br />

necessario, è indispensabile poter dedicare grande cura <strong>al</strong>la<br />

manutenzione ordinaria delle opere ed <strong>al</strong> loro monitoraggio. In t<strong>al</strong><br />

modo, infatti, si potrà intervenire tempestivamente sui fenomeni di<br />

degrado, per bloccarli <strong>al</strong> loro insorgere. Sia nel caso di un restauro<br />

“in situ”, sia riguardo un intervento in laboratorio, il primo passo<br />

da compiere è quello di raccogliere tutta la documentazione esi-<br />

Il<br />

Restauro<br />

dei Mosaici<br />

Fig.5 - Mosaici con settori<br />

in cui sono state<br />

eseguite operazioni di<br />

consolidamento, eliminzione<br />

degli eventu<strong>al</strong>i<br />

“attacchi” di microrganismi,<br />

pulitura per la<br />

rimozione delle sostanze<br />

estranee o dannose<br />

26 27

Il<br />

Restauro<br />

dei Mosaici<br />

Fig.6 - l'intervento sarà<br />

completato con la “stuccatura”<br />

delle fessure, la<br />

reintegrazione delle<br />

parti mancanti ed,<br />

eventu<strong>al</strong>mente, con la<br />

applicazione di un protettivo<br />

superfici<strong>al</strong>e.<br />

RESTAURARE: d<strong>al</strong>lo Scavo <strong>al</strong> <strong>Museo</strong> RESTAURARE: d<strong>al</strong>lo Scavo <strong>al</strong> <strong>Museo</strong><br />

stente sulla storia dell’opera, sulla sua tecnica di esecuzione, sugli<br />

interventi eventu<strong>al</strong>mente subiti in passato e sull’attu<strong>al</strong>e stato di<br />

conservazione. Acquisite tutte le necessarie<br />

informazioni, sulla base dei dati raccolti si<br />

potrà redigere un piano per intervenire nel<br />

modo più efficace.<br />

Innanzitutto è molto importante cercare di<br />

individuare e, possibilmente, eliminare le<br />

cause che hanno compromesso la “s<strong>al</strong>ute”<br />

dell’opera, se necessario intervenendo<br />

anche sulle condizioni ambient<strong>al</strong>i, perché,<br />

anche nella conservazione delle opere d’arte,<br />

è sempre “meglio prevenire che curare”!<br />

Modificare il microclima che danneggia<br />

un’opera di solito comporta grande impegno<br />

e spese ingenti, ma, in <strong>al</strong>tri casi, il problema<br />

può essere risolto con interventi molto semplici,<br />

ma risolutivi: può essere sufficiente,<br />

ad esempio, riparare una tettoia, o una tubatura<br />

danneggiata, o eliminare infiltrazioni di<br />

umidità d<strong>al</strong> terreno, ecc.<br />

Una volta eliminati tutti i fattori di deterioramento<br />

sui qu<strong>al</strong>i è possibile agire, si potrà<br />

dare corso <strong>al</strong>l’intervento di restauro, con le<br />

operazioni richieste d<strong>al</strong> caso: consolidamento e risarcimento dei<br />

difetti di adesione delle tessere e degli strati preparatori, eliminazione<br />

degli eventu<strong>al</strong>i “attacchi” di microrganismi (“muffe”, licheni,<br />

<strong>al</strong>ghe, ecc.), pulitura dell’opera, per la rimozione di tutte le sostanze<br />

estranee che la offuscano o che possono essere dannose (Fig.5).<br />

L'intervento sarà completato con la “stuccatura” delle fessure, la<br />

reintegrazione delle parti mancanti ed, eventu<strong>al</strong>mente, con la applicazione<br />

di un protettivo superfici<strong>al</strong>e (Fig.6).<br />

E’ anche piuttosto frequente il caso di opere danneggiate da vec-<br />

chi interventi di restauro, compiuti utilizzando materi<strong>al</strong>i non adatti<br />

e diventa, pertanto, necessario intervenire per rimuoverli o per<br />

revisionarli. Un esempio appropriato è quello dell’uso<br />

del cemento. Negli anni passati<br />

tantissimi mosaici, che<br />

erano stati<br />

staccati d<strong>al</strong><br />

luogo del<br />

ritrovamento,<br />

poiché non<br />

era possibile<br />

conservarli<br />

“in situ”,<br />

sono stati trasferiti<br />

su supporti<br />

costruiti con cemento,<br />

a volte addirittura “armato”, cioè rinforzato <strong>al</strong>l’interno con<br />

“tondini” di ferro; fino quasi agli anni ’70 questa era una pratica<br />

largamente diffusa, ma con il trascorrere del tempo si è osservato<br />

che, in presenza di umidità, i s<strong>al</strong>i presenti nel cemento possono<br />

“migrare” nelle porosità della materia del mosaico e provocare<br />

danni anche molto gravi… per non parlare del ferro dell’armatura,<br />

che in queste condizioni non solo si “ossida” e macchia di ruggine<br />

le parti che sono a contatto, ma, aumentando di volume, riesce<br />

addirittura a causare spaccature nella “tessitura” del mosaico<br />

(Fig.7). A partire d<strong>al</strong>la fine degli anni ’70, <strong>al</strong> posto del cemento<br />

si utilizza un particolare tipo di supporto, costituito da due fogli<br />

di vetroresina che inglobano una struttura in <strong>al</strong>luminio a trama<br />

esagon<strong>al</strong>e, a nido d’ape: materi<strong>al</strong>i del tutto inerti, che non interferiscono<br />

con la conservazione delle opere. Questo sostegno a “sandwich”,<br />

inoltre, presenta caratteristiche di ottima resistenza meccanica<br />

ed un peso specifico molto contenuto, che agevola enormemente<br />

le operazioni di movimentazione.<br />

Il<br />

Restauro<br />

dei Mosaici<br />

Fig.7 - Frattura longitudin<strong>al</strong>e<br />

causata d<strong>al</strong>l’armatura<br />

in ferro<br />

28 29

Il<br />

Restauro<br />

dei Mosaici<br />

RESTAURARE: d<strong>al</strong>lo Scavo <strong>al</strong> <strong>Museo</strong> RESTAURARE: d<strong>al</strong>lo Scavo <strong>al</strong> <strong>Museo</strong><br />

A conclusione degli interventi conservativi, il restauratore è<br />

chiamato anche a collaborare <strong>al</strong>la predisposizione dell’<strong>al</strong>lestimento<br />

espositivo<br />

delle opere (le<br />

immagini in queste<br />

pagine ne illustrano<br />

qu<strong>al</strong>che esempio),<br />

curandone gli<br />

aspetti prettamente<br />

inerenti la conservazione,<br />

come il<br />

tipo di struttura<br />

portante, l’adeguamento<br />

del microclima,<br />

la scelta di<br />

un tipo di illuminazione<br />

che agevoli la corretta lettura, senza<br />

causare danni <strong>al</strong>l’opera.<br />

Il<br />

Restauro<br />

dei Mosaici<br />

30 31

Marina Angelini<br />

Olimpia Colacicchi<br />

RESTAURARE: d<strong>al</strong>lo Scavo <strong>al</strong> <strong>Museo</strong> RESTAURARE: d<strong>al</strong>lo Scavo <strong>al</strong> <strong>Museo</strong><br />

Met<strong>al</strong>li:<br />

<strong>al</strong>la ricerca del<br />

“Perduto splendore”<br />

Il rame, il bronzo e il ferro sono i met<strong>al</strong>li (o le leghe met<strong>al</strong>liche) con<br />

cui gli uomini nell’antichità, via, via in modo sempre più perfezionato,<br />

fabbricarono attrezzi per lavorare, vasellame per la cucina e<br />

la tavola, armi per cacciare e combattere, ma anche monili e opere<br />

di scultura per decorare luoghi pubblici o abitazioni. Natur<strong>al</strong>mente<br />

usarono anche l’oro e l’argento per gioielli e vasellame di pregio.<br />

Gli oggetti in met<strong>al</strong>lo giunti fino a noi sono rari rispetto a quelli in<br />

marmo o in ceramica, poiché i met<strong>al</strong>li sono stati riutilizzati sin d<strong>al</strong>l’antichità.<br />

In condizioni di vita norm<strong>al</strong>e, quando gli oggetti erano<br />

rotti o rovinati o non piacevano più, venivano rifusi per fabbricarne<br />

di nuovi. In ogni epoca questo modo di procurarsi la materia<br />

prima fu ritenuto molto comodo, poiché <strong>al</strong>trimenti il met<strong>al</strong>lo doveva<br />

essere estratto dai miner<strong>al</strong>i con procedimenti molto complicati.<br />

(cfr. scheda Met<strong>al</strong>li)<br />

Sono pochissime le statue di bronzo che sono riuscite ad arrivare<br />

fino ai nostri giorni, dato che, come avviene ancora oggi, la statua<br />

di un sovrano poteva essere abbattuta in seguito <strong>al</strong> crollo del regime<br />

o un’immagine di culto poteva risultare non più attu<strong>al</strong>e o m<strong>al</strong>vista<br />

in un <strong>al</strong>tro clima religioso. Le statue che oggi ammiriamo nei<br />

musei si sono s<strong>al</strong>vate d<strong>al</strong>la distruzione perché abbandonate e poi<br />

dimenticate o sepolte a seguito di crolli e distruzioni dovuti a c<strong>al</strong>amità<br />

natur<strong>al</strong>i, cataclismi o guerre.<br />

Ad esempio l’Auriga di Delfi rimase sepolto in seguito <strong>al</strong> terremoto<br />

del 373 a.C.; i bronzi di Riace e il satiro di Mazara del V<strong>al</strong>lo sono<br />

stati rinvenuti in mare ed è grazie <strong>al</strong> naufragio delle navi che li tra-<br />

sportavano se sono giunti fino a noi. Il Marco Aurelio del<br />

Campidoglio si è s<strong>al</strong>vato perché ritenuto, in età cristiana,<br />

l’effige di San Pietro. Nel <strong>Museo</strong> Nazion<strong>al</strong>e Romano<br />

di P<strong>al</strong>azzo Massimo sono esposti due capolavori<br />

della statuaria in bronzo ritrovati a Roma<br />

negli scavi di fine ‘800, occultati già in<br />

antico: il Pugilatore ed il Principe<br />

Ellenistico (Figg.1-2).<br />

Ma i reperti, così come li vediamo noi<br />

oggi nei musei, sono molto diversi d<strong>al</strong><br />

loro aspetto origin<strong>al</strong>e: quando vengono<br />

ritrovati dagli archeologi ed estratti<br />

d<strong>al</strong>la terra sono quasi irriconoscibili.<br />

Di fatto tutti i met<strong>al</strong>li usati in antico ad<br />

eccezione dell’oro puro si corrodono e<br />

si degradano: tendono cioè a ritornare<br />

<strong>al</strong> loro stato miner<strong>al</strong>e che è chimicamente<br />

più stabile. Quindi, col passare<br />

del tempo, il bronzo perderà la sua<br />

lucentezza e diverrà verde come la m<strong>al</strong>achite<br />

(uno dei miner<strong>al</strong>i da cui si estrae il<br />

rame con cui si fabbrica il bronzo), il<br />

ferro diverrà color ruggine e l’argento<br />

annerirà per poi ricoprirsi di uno strato<br />

deformante di color grigio (Fig.3).<br />

Inoltre, cambiando l’aspetto, i met<strong>al</strong>li<br />

cambiano anche nella<br />

loro struttura e t<strong>al</strong>volta<br />

la loro forma non è più<br />

quella che avevano <strong>al</strong><br />

momento in cui furono<br />

fabbricati e la loro resistenza meccanica è molto indebolita, quindi<br />

i manufatti antichi sono molto fragili e spesso si rompono in più<br />

Met<strong>al</strong>li:<br />

<strong>al</strong>la ricerca del<br />

“Perduto splendore”<br />

Fig.1 - Il ritrovamento<br />

del pugilatore<br />

Fig.2 - Il pugilatore in<br />

museo<br />

Fig.3 - Fibbie per c<strong>al</strong>zature<br />

in argento <strong>al</strong><br />

momento dello <strong>scavo</strong><br />

(foto di A. C<strong>al</strong>i)<br />

Fig.4 - Le fibbie in<br />

argento dopo il restauro<br />

32 33

Met<strong>al</strong>li:<br />

<strong>al</strong>la ricerca del<br />

“Perduto splendore”<br />

Fig.5 - Il ritrovamento<br />

di un tesoretto nascosto<br />

in una pentola<br />

Fig.6 - Il lavoro di<br />

micro<strong>scavo</strong> e recupero<br />

delle monete nel laboratorio<br />

di restauro<br />

Fig.7 -<br />

La messa<br />

in luce<br />

della<br />

superficie<br />

origin<strong>al</strong>e di<br />

una moneta:<br />

per confrontare la<br />

differenza dopo il<br />

restauro la metà a sinistra<br />

è stata lasciata con<br />

le incrostazioni della<br />

corrosione.<br />

34<br />

RESTAURARE: d<strong>al</strong>lo Scavo <strong>al</strong> <strong>Museo</strong> RESTAURARE: d<strong>al</strong>lo Scavo <strong>al</strong> <strong>Museo</strong><br />

pezzi anche di piccole e piccolissime dimensioni. In <strong>al</strong>cuni casi la<br />

corrosione e la miner<strong>al</strong>izzazione portano <strong>al</strong>la tot<strong>al</strong>e distruzione dell’oggetto<br />

o <strong>al</strong>la perdita di <strong>al</strong>cune sue parti. Il compito dei restauratori<br />

è quindi molto complicato: devono riuscire a pulire d<strong>al</strong>le incrostazioni<br />

le superfici di reperti fragilissimi senza romperli e, se gli<br />

oggetti sono già rotti, devono ricomporre tutti i frammenti proprio<br />

come in un puzzle a cui t<strong>al</strong>volta mancano dei pezzi, devono inoltre<br />

preservarli da ulteriori fattori di degrado. Con il restauro gli oggetti<br />

spesso recuperano la loro forma ma il met<strong>al</strong>lo rimane comunque<br />

modificato con un aspetto superfici<strong>al</strong>e che non conserva più l’originaria<br />

lucentezza met<strong>al</strong>lica, ma che è costituito da strati miner<strong>al</strong>izzati<br />

di colori diversi, chiamati patina (Fig.4).<br />

Come già accennato si ritrovano solo gli oggetti che sono rimasti<br />

nascosti per vari motivi e tra questi vi sono i tesori e i corredi che<br />

gli antichi usavano seppellire con i loro defunti.<br />

Quando si ritrovano dei tesori è perché il loro proprietario non è<br />

mai potuto tornare a recuperarli: è questo il caso di un<br />

piccolo tesoretto di età romana imperi<strong>al</strong>e raccolto<br />

in una pentola e sepolto in una necropoli<br />

(Fig.5). Il restauro ha svelato che nella<br />

pentola erano state messe 144 monete,<br />

per la maggior parte sesterzi (Fig.6).<br />

Solo dopo che i restauratori le hanno<br />

pulite ritrovando le superfici origin<strong>al</strong>i<br />

con i ritratti degli imperatori, gli archeologi<br />

ed i numismatici hanno potuto riconoscerle<br />

e quindi studiarle (Figg.7-8). Ora sappiamo<br />

la datazione delle monete - da Vespasiano<br />

a Commodo (I e II sec d.C.) -, l’epoca in cui è stato<br />

nascosto quel piccolo tesoro e il suo v<strong>al</strong>ore che corrispondeva a circa<br />

un quarto della paga annua di un legionario romano.<br />

Molti reperti vengono ritrovati nelle tombe dove, insieme <strong>al</strong> defunto,<br />

venivano lasciati spesso molti beni: i suoi oggetti preferiti o<br />

quelli che utilizzava in vita e, tra questi, quelli legati<br />

<strong>al</strong> suo ruolo o <strong>al</strong> suo mestiere.<br />

Nel Lazio, in età protostorica (bronzo fin<strong>al</strong>e - prima età<br />

del ferro XI-X sec a.C.), quando si usava bruciare il<br />

defunto prima di seppellirlo, ai capi politici e religiosi<br />

veniva riservato un ritu<strong>al</strong>e particolare. Era consuetudine<br />

che, con le loro ceneri, venissero seppellite le riproduzioni<br />

in miniatura di oggetti in bronzo rappresentativi<br />

delle loro funzioni: la spada che indica il ruolo di<br />

capo politico militare, il coltello (strumento del sacrificio)<br />

e i doppi scudi distintivi di quello sacerdot<strong>al</strong>e (Fig.9).<br />

Questi piccoli oggetti, antichissimi e fragili, furono spesso deposti<br />

uno sopra <strong>al</strong>l’<strong>al</strong>tro ed<br />

ora li ritroviamo completamente<br />

inglobati<br />

nella terra. Per riuscire<br />

a recuperarli senza<br />

romperli è necessario<br />

staccare tutto il blocco<br />

di terra che li contiene<br />

per poi effettuarne il<br />

Met<strong>al</strong>li:<br />

<strong>al</strong>la ricerca del<br />

“Perduto splendore”<br />

Fig.8 - Il tesoretto dopo<br />

il restauro<br />

Fig.9 - Il corredo<br />

miniaturistico di un<br />

capo politico e religioso<br />

di età protostorica<br />

Fig.10 - Nei disegni sono illustrate le fasi di distacco d<strong>al</strong> terreno di un blocco di terra per il recupero di tanti<br />

reperti senza danneggiarli<br />

35

Met<strong>al</strong>li:<br />

<strong>al</strong>la ricerca del<br />

“Perduto splendore”<br />

Fig.11 - Un blocco di<br />

terra nel laboratorio di<br />

restauro pronto per il<br />

micro<strong>scavo</strong><br />

Fig. 12 - Messa in luce<br />

degli oggetti contenuti<br />

nel pane di terra<br />

Fig.13 - Recupero dei<br />

vari oggetti opportunamente<br />

rinforzati<br />

36<br />

RESTAURARE: d<strong>al</strong>lo Scavo <strong>al</strong> <strong>Museo</strong> RESTAURARE: d<strong>al</strong>lo Scavo <strong>al</strong> <strong>Museo</strong><br />

micro<strong>scavo</strong> in laboratorio, dove si può lavorare con tempi<br />

e attrezzature più appropriati (Figg.10-11).<br />

Spesso, dopo aver tolto la terra che li ricopre, si deve<br />

incollare temporaneamente sulla loro superficie un materi<strong>al</strong>e<br />

che li rinforzi, un tipo speci<strong>al</strong>e di carta o tessuto,<br />

per poterli distaccare senza romperli (Figg.12-13).<br />

Questo strato di rinforzo sarà utile anche per riuscire a<br />

pulire in sicurezza il reperto, rimuovendo la terra e le<br />

incrostazioni, e verrà eliminato <strong>al</strong>la fine del restauro, dopo aver consolidato<br />

l’oggetto con delle resine appropriate.<br />

In laboratorio i restauratori possono utilizzare vari strumenti per svolgere<br />

<strong>al</strong> meglio il loro compito. Tra questi vi sono il<br />

microscopio (Fig.14) e le lampade con le lenti di<br />

ingrandimento che permettono di pulire le superfici<br />

con una buona visibilità utilizzando piccoli strumenti<br />

tra cui il bisturi, gli specilli, dei bastoncini in legno,<br />

delle piccole punte montate sul trapano da dentista e<br />

dei piccoli spazzolini e pennelli (Fig.15). T<strong>al</strong>volta se<br />

l’oggetto lo può sopportare si usano dei solventi o<br />

soluzioni chimiche che aiutano a rimuovere gli strati<br />

di incrostazioni ammorbidendoli. I prodotti chimici, <strong>al</strong>la fine dei trattamenti,<br />

devono sempre essere eliminati d<strong>al</strong>l’oggetto con molta accuratezza<br />

perché nel tempo<br />

potrebbero arrecare danni <strong>al</strong><br />

reperto che si vuole conservare.<br />

Quando ci sono dei pezzi rotti,<br />

si incollano adoperando delle<br />

resine adesive che vengono<br />

colorate per renderle simili <strong>al</strong>le<br />

patine del met<strong>al</strong>lo. Poiché i<br />

met<strong>al</strong>li possono sempre continuare<br />

a corrodersi a contatto delle sostanze inquinanti presenti nell’atmosfera<br />

e con l’umidità dell’aria, si devono proteggere le loro<br />

superfici con delle resine trasparenti e<br />

rimuovibili, in modo che possano essere<br />

sostituite periodicamente per mantenere<br />

l’oggetto nelle migliori condizioni.<br />

Compito del restauratore è, infine, re<strong>al</strong>izzare<br />

il supporto espositivo degli oggetti<br />

restaurati di cui conosce le caratteristiche<br />

e i punti di fragilità. Spesso infatti i<br />

reperti necessitano di sostegni perché<br />

mancanti di <strong>al</strong>cune parti, ad esempio il<br />

piede su cui il vaso poggiava, o perché<br />

troppo fragili. A volte il supporto è necessario<br />

per esporre il reperto nel modo<br />

migliore per essere osservato.<br />

Ne è un esempio il sostegno<br />

della corazza e dell’elmo<br />

del guerriero di Lanuvio,<br />

sepolto anche con il suo corredo da atleta, in esposizione<br />

<strong>al</strong> <strong>Museo</strong> Epigrafico del <strong>Museo</strong> Nazion<strong>al</strong>e Romano. Per poterlo<br />

re<strong>al</strong>izzare <strong>al</strong> meglio ed adattarlo perfettamente ai<br />

due reperti si sono fatte tutte le prove necessarie su<br />

un prototipo che e stato via via modificato fino ad<br />

ottenere il risultato voluto (Figg.16-17).<br />

Fig.16 - Corazza ed<br />

elmo della Panoplia di<br />

Lanuvio posizionati sul<br />

supporto espositivo.<br />

Roma, <strong>Museo</strong> Nazion<strong>al</strong>e<br />

Romano-<strong>Museo</strong><br />

Epigrafico.<br />

(progetto Angelini e<br />

Colacicchi in collaborazione<br />

con Arch. Leonori<br />

della Ditta Fedele di<br />

Roma che ne ha curato<br />

la re<strong>al</strong>izzazione)<br />

Met<strong>al</strong>li:<br />

<strong>al</strong>la ricerca del<br />

“Perduto splendore”<br />

Fig.14 - Pulitura <strong>al</strong><br />

microscopio<br />

Fig.15 - Il tavolo di<br />

lavoro con gli strumenti<br />

per il restauro<br />

Fig.17 - Preparazione<br />

del prototipo per la re<strong>al</strong>izzazione<br />

del supporto<br />

per la corazza della<br />

Panoplia di Lanuvio<br />

37

Ida Anna Rapinesi<br />

Jarmila Polakova<br />

RESTAURARE: d<strong>al</strong>lo Scavo <strong>al</strong> <strong>Museo</strong> RESTAURARE: d<strong>al</strong>lo Scavo <strong>al</strong> <strong>Museo</strong><br />

Conservazione e<br />

Segreti<br />

Preziosi<br />

dei<br />

più<br />

Piccoli<br />

“Per quanto riguarda i prodotti veri e propri, comunque, il v<strong>al</strong>ore più<br />

<strong>al</strong>to, tra quelli del mare, è attribuito <strong>al</strong>le perle; tra quelli della superficie<br />

terrestre, ai crist<strong>al</strong>li (di rocca); tra quelli del sottosuolo, <strong>al</strong> diamante,<br />

agli smer<strong>al</strong>di, <strong>al</strong>le gemme, agli oggetti di murra….Tra i prodotti<br />

derivanti da anim<strong>al</strong>i dotati di apparato respiratorio, per quelli<br />

terrestri il v<strong>al</strong>ore più <strong>al</strong>to lo hanno le zanne degli elefanti, per quelli<br />

marini il guscio delle tartarughe… tra i prodotti insieme terrestri e<br />

marini, le conchiglie e la porpora… Non bisogna omettere di dire<br />

che l’oro, per cui tutti i mort<strong>al</strong>i fanno follie, occupa appena il decimo<br />

posto nella sc<strong>al</strong>a dei v<strong>al</strong>ori, e l’argento, con cui l’oro si compra,<br />

si e no il ventesimo…”<br />

Plinio il Vecchio, Natur<strong>al</strong>is Historia, XXXVII, 204 (78)<br />

Gli uomini fino d<strong>al</strong>le epoche più remote hanno fabbricato ornamenti<br />

per abbellire il loro aspetto. Nell’età preistorica erano le conchiglie e<br />

le ossa degli anim<strong>al</strong>i le materie prime a disposizione per re<strong>al</strong>izzare i<br />

monili e occorre giungere <strong>al</strong>meno <strong>al</strong> V millennio a.C., quando si sviluppano<br />

le tecniche degli artigiani orafi, perché vengano re<strong>al</strong>izzati<br />

gioielli in met<strong>al</strong>li preziosi. Da <strong>al</strong>lora in ogni civiltà le oreficerie - i<br />

gioielli, ma anche vasellame, accessori person<strong>al</strong>i, decorazioni per le<br />

vesti - testimoniano la ricchezza e il potere di coloro che le possiedono.<br />

Plinio il Vecchio, vissuto a Roma nel I secolo d.C., annota nel suo<br />

trattato enciclopedico, la Natur<strong>al</strong>is Historia, l’elenco dei beni più<br />

apprezzati dai suoi contemporanei. Nella lista compaiono i materi<strong>al</strong>i<br />

dell’arte orafa - oro e argento - e dell’arte della glittica. Con questo<br />

termine, che deriva d<strong>al</strong> greco gl›fw (glypho = incido), si intende<br />

sia l’arte in se stessa di intaglio, sia i materi<strong>al</strong>i adatti a essere lavorati:<br />

pietre preziose, vetro, ambra, osso, avorio, cor<strong>al</strong>lo, perle, conchiglie.<br />

Le opere di glittica spesso impreziosiscono quelle di oreficeria,<br />

con contrasti di colore di grande effetto.<br />

Presso le popolazioni it<strong>al</strong>iche si usavano per gli ornamenti soprattutto<br />

il rame, il vetro e l’ambra, la resina fossile che giungeva d<strong>al</strong> Mar<br />

B<strong>al</strong>tico, mentre più rare sono le testimonianze di gioielli in oro; a partire<br />

<strong>al</strong>l’VIII secolo a.C. però la concentrazione di grandi ricchezze nelle<br />

mani delle aristocrazie loc<strong>al</strong>i favorisce l’accumulo di notevoli quantità<br />

di met<strong>al</strong>li preziosi: la produzione di gioielli avrà un grande sviluppo,<br />

diffondendosi nell’ area etrusca e tirrenica. In seguito, con le conquiste<br />

territori<strong>al</strong>i e l’estensione della potenza<br />

di Roma in età imperi<strong>al</strong>e, iniziano ad<br />

affluire lungo le vie carovaniere che collegano<br />

Roma con l’Asia e l’Africa nuove<br />

materie prime e merci di lusso.<br />

Oro e Argento: met<strong>al</strong>li “di rango”<br />

I met<strong>al</strong>li s<strong>al</strong>vo poche eccezioni si trovano<br />

in natura sotto forma di miner<strong>al</strong>e e per<br />

poterli utilizzare occorre estrarli attraverso<br />

i processi di met<strong>al</strong>lurgia. Essi però<br />

costituiscono uno stato instabile della<br />

materia, perché a contatto con gli agenti chimici dell’ambiente - acqua,<br />

ossigeno e <strong>al</strong>tri gas, s<strong>al</strong>i disciolti nel terreno, ecc. - reagiscono e tendono<br />

a tornare <strong>al</strong>lo stato miner<strong>al</strong>e originario, attraverso il processo della<br />

corrosione, la causa princip<strong>al</strong>e di degrado di questi materi<strong>al</strong>i (Fig.1).<br />

I met<strong>al</strong>li sono soggetti a questo fenomeno in modo diverso, secondo<br />

la configurazione dei loro atomi. Durante i processi di corrosione si<br />

formano nuovi composti chimici che t<strong>al</strong>volta producono sulla superficie<br />

dell’oggetto una patina protettiva, mentre in <strong>al</strong>tri casi si generano<br />

effetti molto aggressivi, fino <strong>al</strong>la distruzione.<br />

Conservazione e<br />

Segreti dei<br />

piùPreziosi<br />

38 39<br />

Piccoli<br />

Fig.1 - Quando oggetti<br />

met<strong>al</strong>lici vengono<br />

“abbandonati” nell’ambiente,<br />

essi reagiscono<br />

con gli elementi presenti<br />

(acqua, ossigeno e <strong>al</strong>tri<br />

gas, s<strong>al</strong>i disciolti nel<br />

terreno) e il met<strong>al</strong>lo<br />

tende a tornare <strong>al</strong>l’originario<br />

stato miner<strong>al</strong>e

Conservazione e<br />

Segreti dei<br />

piùPreziosi<br />

Piccoli<br />

Fig.2 - Fibbia in argento:<br />

prima del restauro si<br />

osservano i depositi terrosi<br />

e i solfuri neri di<br />

argento (sopra); la<br />

superficie, che presenta<br />

zone corrose, <strong>al</strong> termine<br />

della pulitura (sotto).<br />

Necropoli di Osteria del<br />

Curato, II sec. d.C.<br />

RESTAURARE: d<strong>al</strong>lo Scavo <strong>al</strong> <strong>Museo</strong> RESTAURARE: d<strong>al</strong>lo Scavo <strong>al</strong> <strong>Museo</strong><br />

I met<strong>al</strong>li si possono classificare secondo questa differenza di comportamento,<br />

che potremmo semplificare con il concetto di “nobiltà”,<br />

ossia di resistenza <strong>al</strong>la corrosione: l’oro si trova <strong>al</strong> vertice di questa<br />

classifica, seguito d<strong>al</strong>l’argento (i met<strong>al</strong>li più pregiati), mentre il ferro<br />

è il met<strong>al</strong>lo che si ossida e si corrode più facilmente e velocemente.<br />

L’oro quindi è il met<strong>al</strong>lo nobile per eccellenza,<br />

incorruttibile, solare, perennemente rilucente e per<br />

questo simbolo della reg<strong>al</strong>ità e del divino. Gli oggetti<br />

d’oro che ritroviamo negli scavi archeologici dopo<br />

essere stati sepolti per migliaia di anni ci meravigliano,<br />

infatti, per il loro aspetto “nuovo”.<br />

L’oro era estratto inizi<strong>al</strong>mente in pepite setacciando la<br />

ghiaia dei fiumi, ma le particelle potevano essere trattenute<br />

anche da una pelle di pecora immersa nella<br />

corrente, da cui le preziose pagliuzze erano recuperate<br />

scuotendo la pelle essiccata: da qui forse deriva il<br />

mito del Vello d’oro. Poi fu ricavato polverizzando<br />

massi di quarzo aurifero, fino <strong>al</strong>lo sviluppo di miniere<br />

in età romana, metodo che fece aumentare considerevolmente<br />

la sua disponibilità. L’argento è molto raro<br />

<strong>al</strong>lo stato nativo ed era estratto soprattutto da miner<strong>al</strong>i<br />

costituiti da solfuri e cloruri d’argento. Hanno la stessa composizione<br />

chimica i depositi di corrosione che si formano reagendo con il met<strong>al</strong>lo<br />

durante la permanenza nel terreno e che sono la causa del deterioramento<br />

degli oggetti e dell’annerimento della loro superficie. (Fig.2).<br />

Anche met<strong>al</strong>li più economici, il bronzo e il ferro, erano usati per la<br />

produzione di gioielli più modesti; si poteva aumentare il loro v<strong>al</strong>ore<br />

applicando un rivestimento di oro o di elettro, una lega di argento<br />

e oro. La doratura si poteva applicare anche <strong>al</strong>l’argento.<br />

Si restaurano anche i gioielli?<br />

Se gli oggetti in oro che si trovano nei siti antichi non si corrodono,<br />

non si deve dimenticare che l’oro a contatto con il terreno diventa<br />

più fragile perché “ricrist<strong>al</strong>lizza”, tende cioè a modificare la sua<br />

struttura formando crist<strong>al</strong>li cubici; inoltre le lamine d’oro possono<br />

subire danni meccanici, essere deformate, lacerate, schiacciate da<br />

crolli o <strong>al</strong>tre vicissitudini che hanno interessato il sito archeologico.<br />

Durante l’intervento di restauro delle oreficerie occorre una<br />

grande attenzione nella<br />

pulitura delle superfici. Il<br />

restauratore lavora sempre<br />

con oggetti di dimensioni<br />

ridotte, curando<br />

costantemente il particolare,<br />

per liberare da depositi<br />

di terra oggetti minuti,<br />

lamine lavorate in spessori<br />

sottilissimi, fili d’oro<br />

fini come capelli, dettagli<br />

aggiunti con micros<strong>al</strong>dature<br />

(Fig.3). Strumento<br />

indispensabile è lo stereomicroscopio,<br />

che consente<br />

di avere il pieno controllo<br />

delle operazioni effettuate<br />

(Fig.4). La pulitura mec-<br />