â¢Copertina(7)-:Layout

â¢Copertina(7)-:Layout

â¢Copertina(7)-:Layout

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

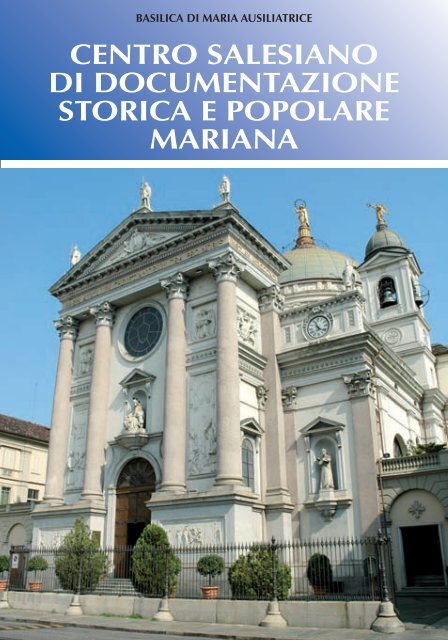

BASILICA DI MARIA AUSILIATRICE<br />

CENTRO SALESIANO<br />

DI DOCUMENTAZIONE<br />

STORICA E POPOLARE<br />

MARIANA

CENTRO SALESIANO<br />

DI DOCUMENTAZIONE<br />

STORICA E POPOLARE<br />

MARIANA<br />

A dieci anni<br />

dalla morte di Don Pietro Ceresa<br />

1997-2007<br />

C.S.D.M.<br />

TORINO

PRESENTAZIONE<br />

Il 19 aprile 2007 si sono compiuti dieci anni dalla morte di Don Pietro<br />

Ceresa, creatore ed anima del Centro Salesiano di Documentazione Storica<br />

e Popolare Mariana. Penso sia pertanto doveroso presentare, prima di<br />

tutti a Don Pietro, il suo Centro, con le novità che in esso si trovano e che sicuramente<br />

non mancheranno di incontrare il suo compiacimento, perché<br />

stanno ad indicare che il Centro non si è perduto, ma vive e cresce.<br />

La preoccupazione di noi che siamo subentrati nel suo lavoro, è stata<br />

principalmente quella di conservare quanto lui, con tanto amore e con tanta<br />

passione, lungo tutta la sua vita, ha raccolto e collezionato. Compito nostro<br />

è stato semplicemente quello di ordinare, catalogare e sistemare quanto esisteva<br />

nel Centro. Nel nostro lavoro abbiamo toccato con mano l’enorme<br />

quantità di materiale che Don Ceresa ha saputo raccogliere, in campi più<br />

svariati. E la nostra meraviglia non è ancora terminata, perché tanti sono ancora<br />

i settori che rimangono da esplorare.<br />

Desideriamo pertanto rendere omaggio al lavoro di Don Pietro Ceresa,<br />

dando una panoramica della complessità del Centro di Documentazione,<br />

presentandone gli aspetti più significativi, nella certezza di fare cosa gradita<br />

anche ai devoti di Maria Ausiliatrice, della quale il Centro di Documentazione<br />

testimonia le grandezze.<br />

Don Mario Morra<br />

4

Don Pietro Ceresa.

1. Santuario Basilica Maria Ausiliatrice<br />

2. Cappella Pinardi<br />

3. Chiesa di San Francesco di Sales<br />

4. Camerette di Don Bosco (2º piano)<br />

Mostra storica (1º piano)<br />

5. Centro documentazione mariana

CENTRO SALESIANO<br />

DI DOCUMENTAZIONE STORICA<br />

E POPOLARE MARIANA<br />

ORIGINE E STORIA DEL CENTRO<br />

Il Centro Salesiano di Documentazione Storica e Popolare Mariana<br />

(CSDM), raccoglie ed offre ai visitatori ed ai ricercatori tutto ciò che<br />

può documentare direttamente o marginalmente, la storia della devozione<br />

del popolo cristiano verso la Madre di Dio, ed in genere tutto ciò<br />

che ha servito e serve alla “pietà popolare”.<br />

Il principale artefice del Centro è stato il salesiano Don Pietro Ceresa,<br />

morto il 19 aprile 1997, al quale il Centro è intitolato. Ecco come<br />

lui stesso ne descrive le origini: «Nel 1918, nella cripta del Santuario<br />

di Maria Ausiliatrice, veniva inaugurato il “Museo del culto di Maria<br />

Ausiliatrice” nel mondo. Le origini di questo museo risalgono al 1915,<br />

allorché il Santuario volle celebrare il primo centenario della festa liturgica<br />

di Maria Ausiliatrice, istituita da Papa Pio VII il 15 settembre<br />

del 1815. Si pensò allora, fra le varie iniziative, di preparare ed allestire<br />

una “Mostra del culto di Maria Ausiliatrice nel mondo”. Ma a causa<br />

dell’imperversare della prima guerra mondiale (1915-1918), non se ne<br />

fece nulla.<br />

Il progetto, ampliato e diventato “Museo del culto di Maria Ausiliatrice”,<br />

si poté realizzare, anche se in forma ancora ridotta, nel 1918,<br />

anno del giubileo cinquantennale della consacrazione del Santuario del-<br />

7

l’Ausiliatrice in Torino. Anima di questa iniziativa fu il Beato Don Filippo<br />

Rinaldi, che poi divenne il terzo successore di Don Bosco e Rettor<br />

Maggiore dell’Opera Salesiana. Il progetto fu realizzato dal missionario<br />

salesiano Don Maggiorino Borgatello.<br />

A questo missionario va il merito di avere documentato la vita e<br />

la civiltà delle popolazioni della Terra del Fuoco, nella punta estrema<br />

del continente americano: gli Onas, gli Alacalufes, i Fueghini, ed<br />

altri rami minori ora estinti. Tornato in Italia, logorato da 26 anni di<br />

lavoro missionario, e divenuto custode del Santuario di Maria Ausiliatrice,<br />

si diede con entusiasmo a raccogliere, studiare e disporre il<br />

materiale che nel frattempo era arrivato da più luoghi. L’inaugurazione<br />

del museo avveniva il 23 maggio 1918, vigilia della solennità<br />

di Maria Ausiliatrice.<br />

Don Borgatello visse ancora 11 anni, durante i quali la sua opera<br />

si accrebbe e fu valorizzata. Dopo la sua morte, tutto entrò nell’ombra<br />

e nel silenzio fino a quando, in seguito ai lavori di ampliamento del Santuario<br />

(1934-1938) ed alle vicende della seconda guerra mondiale<br />

(1939-1945) il materiale divenne irreperibile. Ma la Madonna voleva<br />

accanto al Santuario un “sottosantuario” che documentasse il valore ed<br />

il vigore della pietà popolare mariana. Ciò avvenne nel 1978, sessant’anni<br />

dopo l’inaugurazione della prima raccolta mariana».<br />

Nell’ottobre del 1978, l’ingente materiale documentario mariano,<br />

circa 120 quintali, raccolto in lunghi anni da Don Pietro Ceresa, fu trasportato<br />

da Bologna a Torino e collocato nei locali della cripta del Santuario<br />

di Maria Ausiliatrice. “L’Archivio Storico Mariano” di Bologna divenne<br />

così il “Centro Salesiano di Documentazione Storica e Popolare<br />

Mariana” di Torino.<br />

Da quella data, il Santuario di Maria Ausiliatrice tornò ad avere un<br />

centro di documentazione mariana di interesse mondiale.<br />

FINALITÀ DEL CENTRO<br />

8<br />

Il Centro si propone di documentare la devozione ed il culto, sia<br />

antico che moderno del popolo cristiano, tributato a Maria, sulla traccia<br />

delle parole del Papa Paolo VI nella Esortazione Apostolica su “Impegno<br />

di annunciare il Vangelo”: «La religiosità popolare, si può dire,

ha certamente i suoi limiti. È frequentemente aperta alla penetrazione<br />

di molte deformazioni della religiosità, anzi di superstizioni... ma se è<br />

ben orientata, soprattutto mediante una pedagogia di evangelizzazione,<br />

è ricca di valori. Essa manifesta una sete di Dio che solo i semplici<br />

ed i poveri possono conoscere; rende capaci di generosità e di sacrificio<br />

fino all’eroismo, quando si tratta di manifestare la fede... genera<br />

atteggiamenti interiori raramente osservati altrove al medesimo grado:<br />

pazienza, senso della croce nella vita quotidiana, distacco, apertura agli<br />

altri, devozione. A motivo di questi aspetti, noi la chiamiamo volentieri<br />

“pietà popolare”, cioè religione del popolo... Bene orientata, questa<br />

religiosità popolare può essere sempre più, per le nostre masse popolari,<br />

un vero incontro con Dio in Gesù Cristo». (EN 48).<br />

I LOCALI DEL CENTRO<br />

Il Centro Salesiano di Documentazione Mariana è ubicato nei locali<br />

ricavati sotto la Basilica di Maria Ausiliatrice ed è suddiviso in tre<br />

grandi settori: una zona destinata ad Esposizione permanente, una zona<br />

riservata alle Mostre temporanee ed il locale dell’Archivio.<br />

Lungo le scale che portano alle sale espositive, il visitatore può<br />

notare, appesi alle pareti gli ex-voto, alcuni dipinti ed altri a ricamo o<br />

a lavoro di uncinetto. I dipinti votivi sono i pochi conservati all’Ausiliatrice,<br />

e scampati alla quasi totale distruzione avvenuta negli anni<br />

1935-38, durante i lavori di ampliamento del Santuario. Si conserva un<br />

solo ex-voto ad olio su latta risalente al periodo in cui era vivo Don<br />

Bosco.<br />

Zona dell’Esposizione permanente<br />

Il reparto destinato all’esposizione permanente è suddiviso in quattro<br />

settori.<br />

La prima sala potrebbe essere intitolata: Maria nella devozione<br />

popolare. Essa raccoglie quanto si riferisce alla vita di Maria e di<br />

Gesù, a partire dalla Natività (sia di Gesù che della Vergine), fino ai<br />

piedi della Croce. Interessanti sono alcune raffigurazioni del Natale,<br />

Presepi preziosi provenienti da diverse parti del mondo. Immagini<br />

9

della Vergine in pasta di sale, in ceramica, terracotta, legno ed anche<br />

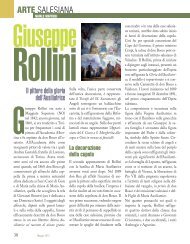

in... francobolli. Campeggia in felice posizione il quadro dell’Immacolata,<br />

fatto dipingere da Don Bosco nel 1882 da Giuseppe Rollini,<br />

il pittore che affrescherà la cupola della Basilica di Maria Ausiliatrice.<br />

Preziosi i cimeli riguardanti la Vergine Addolorata, la Passione in<br />

genere e la Sacra Sindone in particolare: vi è pure il Sacro Chiodo,<br />

con autentica dell’Abate della Basilica di S. Croce in Gerusalemme<br />

di Roma. In vetrine distinte, sono raggruppate le Immagini della Vergine<br />

delle principali Nazioni del mondo, e delle più importanti apparizioni,<br />

quali la Vergine del Pilar, di Lourdes, della Salette, di Fatima,<br />

e di Guadalupe. Una vetrina racchiude grande varietà di Rosari,<br />

usati un tempo dalle diverse Famiglie religiose: vi è pure una corona<br />

del Rosario usata da Don Bosco.<br />

La seconda sala è dedicata a Maria Ausiliatrice e Don Bosco: vi si<br />

possono ammirare il primo disegno ed il bozzetto del quadro di Maria<br />

Ausiliatrice presentati a Don Bosco dal pittore Lorenzone, e, sulla parete<br />

di fronte, una fotografia gigante del medesimo quadro, con l’indicazione<br />

dei nomi degli Apostoli che circondano la Vergine, e dei Santi,<br />

le statue dei quali ornano la cornice dello stesso quadro. Sono pure esposte<br />

le grandi tele di E. Reffo, raffigurante San Francesco di Sales, del<br />

1896, e quella di Mario Caffaro Rore del 1984, raffigurante S. Domenico<br />

Savio circondato da giovani. Le vetrine racchiudono alcuni ricordi<br />

preziosi, come l’Ostensorio regalato da S. Giuseppe Cafasso a Don<br />

Bosco per la Chiesa di S. Francesco di Sales nel 1858; il boccale del<br />

miracolo della bilocazione in Francia di Don Bosco avvenuta il 14 ottobre<br />

1878; la tela di Maria Ausiliatrice con fattezze cinesi, fatta dipingere<br />

a Pechino dal Salesiano Don Mario Acquista-pace. Attira la<br />

curiosità dei visitatori un modellino della Basilica di Maria Ausiliatrice,<br />

costruito in scala, con ben 14.300 fiammiferi, dal sig. Franco Aloardi<br />

di Treviglio (Bergamo); accanto fa bella mostra di sé il modellino<br />

della Casetta nativa di Don Bosco ai Becchi, costruita in perfetta scala,<br />

con mattoni veri, dal sig. Rapolla Michele di Venosa (Potenza).<br />

10<br />

La terza sala è dedicata alla devozione di Maria Ausiliatrice nel<br />

Mondo: vi sono raccolte testimonianze della devozione all’Ausiliatrice<br />

nelle diverse parti del mondo dove lavorano i Salesiani. Le più an-

tiche, sono due documenti autografi del 1659 in lingua Giapponese antico.<br />

In uno, sono riportati l’elenco dei nomi e la dichiarazione di morte<br />

per la fede; nell’altro la dichiarazione di rinuncia alla fede, durante la<br />

medesima persecuzione in Giappone. Accanto a questi documenti si<br />

ammirano una grande spada di Samurai, ed alcune sculture fatte con<br />

radici di albero, raffiguranti gli antenati, del secolo XVIII. Una vetrina<br />

raccoglie le memorie ed alcuni oggetti appartenuti ai due primi Martiri<br />

Salesiani in Cina, Mons. Luigi Versiglia e Don Callisto Caravario, unitamente<br />

ad una Statua di Maria Ausiliatrice donata a Don Egidio Viganò,<br />

nel suo viaggio in Cina nel 1987, da un Vescovo della Cina del<br />

Nord, fedele alla Chiesa di Roma. Si trovano inoltre moltissime immagini<br />

della Madonna, di fatture diverse ed in materiali più svariati, provenienti<br />

dalla Palestina, dall’India, dalle Filippine, dall’America Latina<br />

e dall’Africa.<br />

La quarta sala ospita i libri della Biblioteca del Centro, intitolata<br />

al Cav. Armando Marini, sistemati in armadi compact, in numero di<br />

oltre 17 mila. Essi comprendono opere di consultazione generale sulla<br />

Madonna ed i Santi, con particolare riferimento ai Santuari mariani<br />

presenti in Italia ed all’Estero. Ai volumi si aggiungono le annate di numerose<br />

Riviste mariane, salesiane, di cultura generale. Un ampio settore<br />

della Biblioteca è dedicato ai libri della pietà popolare di questi<br />

ultimi secoli, che costituiscono un patrimonio interessante dal punto<br />

di vista storico, religioso, iconografico ed editoriale.<br />

La sala ospita pure le Icone antiche greche e russe, i Reliquiari, i<br />

Crocifissi ed i Quadri della Donazione dei fratelli Giuseppe ed Ottavio<br />

Gallo. Sulla parete a destra è sistemato il grande Tappeto di m 10<br />

x 5, donato dalle Dame di Firenze a Don Bosco nel 1875 per la Basilica<br />

di Maria Ausiliatrice.<br />

Zona delle Mostre temporanee<br />

La Cripta del Santuario, cioè i locali sottostanti la primitiva Basilica<br />

costruita da Don Bosco, si presta meravigliosamente per le Mostre<br />

temporanee che si allestiscono in determinate occasioni, come il Natale,<br />

la Festa di Maria Ausiliatrice, l’Ostensione della Sacra Sindone, con<br />

il materiale del Centro. Sono state restaurate e collocate, sulle pareti,<br />

11

alcune delle artistiche Vetrate, disegnate dal Prof. Mario Barberis e realizzate<br />

dalla vetreria Janni, che ornavano la Basilica ampliata nel 1938,<br />

e purtroppo distrutte nei bombardamenti del 1943. Nell’ingresso della<br />

Cripta hanno trovato dignitosa sistemazione sei statue restaurate dei<br />

dodici Angeli con lampada, che ornavano dal 1938, in cornice, la grande<br />

pala del Quadro dell’Ausiliatrice, e che nel 1944 sono state sostituite<br />

da quelle attuali di Santi e Sante.<br />

Il locale dell’Archivio<br />

12<br />

Il Centro dispone di Raccolte di vario tipo, tutte catalogate:<br />

— Immaginette devozionali: superano le 30.000 unità e ricoprono<br />

un arco di tempo che va dal 1600 al 1900. Ve ne sono di lavorate ad<br />

ago e forbice, in pergamena o su carta dipinta, in pizzo, di produzione<br />

francese, tedesca ed italiana. Consistenti e svariati i tipi di immagini<br />

per Defunti, per Prime Comunioni e Cresime, per Comunioni pasquali,<br />

divise geograficamente e cronologicamente.<br />

— Litografie, cromolitografie ed incisioni: riguardano le opere dei<br />

maggiori artisti Italiani ed Esteri di tutti i tempi, in riferimento a particolari<br />

fatti della vita di Gesù, della Madonna e di Santi. Sono oltre<br />

5000.<br />

— Cartoline, Calendari, Scapolari, Medaglie, Francobolli: merita una<br />

menzione particolare la raccolta di Filatelia religiosa e mariana.<br />

— Medagliere della Madonna con oltre 900 medaglie, donato dal<br />

Salesiano Don Stefano Cozzi di Ravenna.<br />

— Libretti antichi, anteriori al 1831, riguardanti i Catechismi, Vite di<br />

Santi, Devozione mariana.<br />

— Letture Cattoliche e 46 Collane di Spiritualità, Agiografia, Vita della<br />

Chiesa, ecc.<br />

— Manoscritti antichi.<br />

— Antichi Stendardi Mariani.<br />

— Multimedia: – Cassette audio: Canti (Mariani, Natalizi e Gregoriani)<br />

– Commenti Biblici, Catechesi e Spiritualità mariana, Ecumenismo<br />

– Catechesi e Canti del Movimento del Focolare e del G.A.M. –<br />

Videocassette: Vite di Santi, Santuari mariani, Opere Salesiane – Filmine<br />

Catechistiche – Diapositive: Missioni, Salesianità, Sindone, Terra<br />

Santa – Dischi di Canti Religiosi e Ricreativi – CD e DVD.

Presepio napoletano.<br />

Sala Maria Ausiliatrice.

Modellino della Basilica<br />

di Maria Ausiliatrice<br />

costruito con 14.300<br />

fiammiferi e della<br />

Casetta dei Becchi.<br />

Rosari delle Famiglie<br />

Religiose.

Lavoro su cartoncino Bristol<br />

di Nino Terrana, (Canicattì) (1926).

Bozzetto del quadro<br />

del Lorenzone.<br />

Devozione<br />

all’Ausiliatrice nel<br />

mondo.

Quadri e Messali<br />

antichi.<br />

Decorazioni in<br />

paperol.

Incisioni<br />

su libri liturgici.<br />

Devozione mariana<br />

in Polonia.

ARCHIVIO STORICO<br />

MANOSCRITTI ANTICHI<br />

L’Archivio Storico del Centro racchiude oltre 350 manoscritti. Descriviamo<br />

i più antichi e i più significativi.<br />

Possediamo il Testamento Spirituale del Beato Giovanni Colombini,<br />

(1305-1367) fondatore dei Gesuati, morto il 31-7-1367, cinque<br />

giorni dopo averlo dettato, in rogito del notaio Benedetto Pacis di Città<br />

di Castello, con relativa copia originale e trascrizione del Sac. Tarcisio<br />

Valsecchi.<br />

San Carlo Borromeo (1538-1584) invia al Vescovo di Alba Mons.<br />

Paolo Brizio, in data 18-9-1571, la costituzione di recente editata dal<br />

Papa Pio V sull’approvazione dei confessori. Al Vescovo di Cremona<br />

Mons. Nicolò Sfondrati (poi Papa Gregorio XIV), in data 1-10-1578,<br />

parla del suo imminente viaggio a Torino per venerare la Sacra Sindone.<br />

Quattro lettere che San Giuseppe Calasanzio (1557-1648) invia a<br />

Confratelli. Lettera a Fratel Carlo della Natività del Signore della casa<br />

di Genova, in data 9-1-1628. Lettere al Padre Arcangelo Sorbino in Cesena,<br />

in data 20-9-1633, in data 24-9-1639, in data 21-12-1644. Sono<br />

tutte con traduzione autentica.<br />

San Camillo De Lellis (1550-1614). Una lettera, senza indicazione<br />

di luogo, datata 27-11-1610. È una lettera di difficile lettura<br />

con firma chiarissima. È stata restaurata dall’Ufficio Restauri dell’Ar-<br />

19

chivio Segreto Vaticano nel 1983. L’autentica è firmata da Antonius<br />

Maria Paganinus, Vicario Generale dell’Arcivescovo di Genova in<br />

data 10-6-1750.<br />

Inquadrata in ricca cornice dorata, possediamo di San Vincenzo De’<br />

Paoli (1581-1660), la lettera a Monsieur Abely Vicario Generale di Bayonne<br />

(testo in francese), spedita da Parigi il 14-1-1640.<br />

San Francesco di Sales (1567-1622). Due Autografi originali riportano<br />

brani di Omelia della 3 a Domenica di Avvento del 1603 (fronteretro)<br />

ed un frammento di scrittura del medesimo con l’autentica dell’Arcivescovo<br />

di Torino Michael Antonius, in data 10-4-1710.<br />

Possediamo una lettera, interamente autografa ed inedita, di Santa<br />

Giovanna Francesca Fremiot di Chantal (1572-1641) scritta da Annecy<br />

in data 2-11 (anno sconosciuto) indirizzata a San Francesco di Sales. È<br />

firmata: Umilissima ed Obedientissima Figlia SR. Giov. Franc. Fremiot.<br />

San Filippo Neri (1515-1595) con lettera, inviata da Roma l’8-12-<br />

1575, presenta alla nipote Suor Maria Vittoria Trievi, Monaca del Monastero<br />

di San Pietro martire a Firenze, le condoglianze per la morte<br />

del padre.<br />

20<br />

Lettera della Beata Giovanna Maria Bonomo (1606-1670), benedettina<br />

del Monastero di San Girolamo in Bassano del Grappa, indirizzata<br />

il 16-12-1638 a suo padre Giovanni, in Vicenza al Carmine.<br />

Cristiani Giapponesi: (1659). Due documenti inviati da Don Mario<br />

Marega sdb (1938) a Don Pietro Zerbino, studiati e tradotti dalla Dr.<br />

Laura Moretti:<br />

— Professione di fede: “Le persone sopra indicate non hanno intenzione<br />

di apostatare. Sigilliamo con le impronte del pollice il fatto che<br />

tale decisione non comporta per noi alcun ripensamento. Di conseguenza<br />

chiediamo disposizioni in merito. Secondo anno dell’era Manji<br />

(1659), decimo mese, primo giorno”.<br />

— Giuramento di Abiura: “Noi rinneghiamo la religione cristiana.<br />

Non diventeremo una seconda volta cristiani. Qui giuriamo solennemente.<br />

Che questo documento serva come atto per il futuro. Quattro<br />

componenti della famiglia Zengoro. Anno del cinghiale, dell’era Manji<br />

(1659), ottavo mese, settimo giorno”.

Sebastiano Valfrè. Lettera del 3-4-1691.<br />

Professione di Fede<br />

dei Martiri Giapponesi,<br />

1659.

San Francesco di Sales.<br />

Brani di omelia<br />

della 3ª Domenica di Avvento, 1603.

Sant’Alfonso Maria de’ Liguori,<br />

all’editore Remondini, 3-12-1777.

San Leonardo da Porto Maurizio<br />

alla suora Maria Minima Strozzi.

Silvio Pellico<br />

al fratello Luigi, 27-12-1838.<br />

San Pio X a<br />

Suor Luigina Vertova, 21-6-1914.

Beato Filippo Rinaldi alla Sig.ra Caviglione, 31-7-1916.

San Crispino da Viterbo (1668-1750). Lettera da Roma del<br />

21-9-1744 (?) ad una certa Signora Caterina: “Si assicuri, Signora Caterina<br />

mia, che ogni giorno prego il mio amato Gesù ed in specie la mia<br />

Signora Madre Maria Vergine per lei, acciò le dia pazienza ed a suo<br />

tempo il Paradiso”.<br />

Sant’Alfonso Maria de’ Liguori (1696-1787). Tra le lettere e scritti<br />

a destinatari vari citiamo la petizione del maggio 1749 inviata, a<br />

nome delle Monache Redentoriste di Napoli, al Re Carlo III da Nocera<br />

dei Pagani e la lettera del 3-12-1777 all’Ill.mo Signore Don Remondini<br />

editore a Venezia.<br />

Di Santa Veronica Giuliani (1660-1727) possediamo cinque lettere<br />

alle sorelle, tra le quali quella da Città di Castello, inviata il<br />

5-1-1710 alla sorella Anna Maria Giuliani, in poesia sul Natale.<br />

San Leonardo da Porto Maurizio (1676-1751). Nella lettera, senza<br />

indicazione di luogo e data, alla Suora Maria Minima Strozzi raccomanda<br />

di assicurarsi, con la pazienza e con una perfetta rassegnazione alla<br />

volontà Santissima di Dio, la beata eternità.<br />

Beata Maria degli Angeli (1661-1717). Due lettere indirizzate presumibilmente<br />

al Re Vittorio Amedeo II di Savoia, senza data, ma non<br />

prima del 1713, quando Vittorio Amedeo II divenne Re di Sicilia, e non<br />

dopo l’anno 1717, quando morì Suor Maria degli Angeli.<br />

Beato Sebastiano Valfré (1629-1710). Tra le dieci lettere a destinatari<br />

vari ricordiamo la lettera del 3-4-1691 nella quale dichiara l’ammissibilità<br />

della novizia Suor Maria di Gesù nel Monastero delle Cappuccine.<br />

Le due lettere alla Barona di Villaregia del 1699. La lettera<br />

del 15-3-1708 alla nipote. La lettera del 21-12-1708 con la quale presenta<br />

un libro di meditazioni per ogni giorno dell’anno.<br />

San Giuseppe Benedetto Cottolengo (1786-1842). Quietanza alle<br />

Regie Dogane (Torino, 28-1-1837): “Dichiaro di aver ricevuto due franchi<br />

e centesimi otto dalle Casse delle Regie Dogane per conto dell’annuale<br />

porzione determinata a favore del fu Coppo Giovanni Battista<br />

di Andezeno”. Due fogli con firme di Giuseppe Benedetto Cottolengo.<br />

San Vincenzo Pallotti (1795-1850). Biglietto al Signor Giovanni<br />

Marchetti (Roma, 18-6-1848): “Prego la sua carità di mettere nelle mani<br />

27

28<br />

di M. G. Vescovo di Gubbio le 100 copie latine e le 200 italiane colla<br />

fiducia che le farà diramare in tutta la Diocesi”.<br />

Silvio Pellico (1789-1854). Tra le sei lettere al fratello Luigi su argomenti<br />

vari, ricordiamo quella del 27-12-1838 nella quale riferisce:<br />

“Ho ricevuto da Parigi una lettera del c.te Confalonieri che mi conferma<br />

l’inutilità delle domande fatte dagli esuli lombardi per rientrare in<br />

patria, e m’annunzia l’arrivo in Francia di parecchi di quelli che erano<br />

in America, fra altri Corsieri, tutti stati illusi dai termini larghi dell’indulto.<br />

I graziati furono assai numerosi, ma gente insignificante di cui<br />

si volevano sbarazzare le prigioni”.<br />

Beato Giuseppe Allamano (1851-1926). Lettera a Ill.mo Signore<br />

(Torino Consolata, 14-11-1902): ringrazia “pel caro regalo delle Reliquie<br />

del nostro santo Patrono delle Missioni d’Africa. Il Signore la rimeriti<br />

della bontà ed insieme della generosità dell’offerta. I miei giovani<br />

missionari pregando ogni giorno davanti alla preziosa Reliquia<br />

non dimenticheranno il buon donatore”.<br />

Beato Luigi Boccardo (1861-1936). Lettera (Torino 1898): invita il<br />

destinatario a collaborare con il Teologo De Alexandris Luigi per un<br />

nuovo Presepio per i giovani della scuola di religione, sezione completa,<br />

sita in via Milano n. 3.<br />

San Giovanni Bosco (1815-1888). Lettera (Torino, 12-8-1871) al<br />

Padre Barrera al quale invia, in allegato, la lettera della Marchesa Cavalletti<br />

Luisa e chiede chiarimenti in proposito. Lettera a Carissimo Signore:<br />

“Mi è giunta a Roma la sua lettera, l’attendo a Torino per parlare<br />

di cose di maggior rilievo. Assicuro preghiere (Roma, Via Sistina,<br />

104, 15-3-1874)”.<br />

Giuseppe Sarto - San Pio X (1835-1914). Lettera del Patriarca al Sac.<br />

Stefano Trione, coordinatore dei lavori di preparazione del Congresso<br />

generale dei Cooperatori Salesiani (14/16-5-1903): il Cardinale si dice<br />

spiaciuto di non poter assicurare la partecipazione al Congresso di un<br />

rappresentante di Venezia. E Benedizione di Papa Pio X a Suor Luigina<br />

Vertova (?) con l’augurio delle migliori grazie da parte del Signore.<br />

Il biglietto è datato due mesi prima della morte del Papa (20-8-1914).<br />

Giacomo Della Chiesa - Benedetto XV (1854-1922). Felicitazioni<br />

ed auguri del Cardinale per il 50º anniversario dell’Ordinazione

Sacerdotale di Don Raffaele Atti (Bologna, 17 maggio 1913). E rescritto<br />

del Papa alla lettera di Don Raffaele Atti nel quale concede<br />

l’autorizzazione ad erigere un altare nella propria camera (Roma, 25<br />

novembre 1919).<br />

Beato Paolo Pio Perazzo (1846-1911). Lettere all’amico Michele<br />

Bert (Torino, 19-12-1887, 11-1-1910, 18-2-1910). Raccomanda alcune<br />

circolari ed iniziative che ha tra le mani riguardanti l’Associazione<br />

dell’Adorazione quotidiana universale perpetua.<br />

Beato Michele Rua (1837-1910). Biglietti a Giulio Barberis del<br />

1883 e 1885 nei quali dà disposizioni varie. Due lettere a Giuseppe Antonio<br />

Musso, banchiere e tesoriere della commissione per la raccolta<br />

delle offerte per il Tempio del Sacro Cuore in Roma (Torino, 28-4-1889,<br />

16-5-1896).<br />

Beato Filippo Rinaldi (1856-1931). Corrispondenza ordinaria<br />

(dal 1916 al 1928) con l’Avvocato Edoardo Caviglione e Signora. Le<br />

lettere sono state consegnate a Don Pietro Ceresa sdb dagli eredi il<br />

20-6-1996. Lettera a Don Rinaldi del Direttore di Barcellona Sarrià<br />

del 23-5-1915.<br />

San Callisto Caravario (1903-1930). Componimento scolastico<br />

di Don Callisto studente liceale a Torino Valsalice, Anno scolastico<br />

1922-1923. Biglietto di Augurio al giovane Carlo Marquez, (Cina,<br />

18-6-1929). Appunto a matita di Orario degli Esercizi Spirituali dell’anno<br />

1929.<br />

San Luigi Orione (1872-1940). Lettera da Reggio Calabria del<br />

7-3-1916 senza destinatario. Lettera da Bra del 28-3-1916 senza destinatario.<br />

Cartolina dall’Abbazia di S. Alberto di Budrio del 1916 a<br />

Don Umberto Pasquale sdb. Lettere a Don Pietro Zerbino sdb, da<br />

Tortona del 2-10-1927 e del 9-7-1928. N. 2 lettere, senza data e<br />

senza destinatario.<br />

Servo di Dio Giuseppe Quadrio (1921-1963). Lettera a Don Pierino<br />

(Roma, 28-6-1947): si scusa di non poter accontentare la sua richiesta<br />

di Benedizioni papali e rimborsa Lire 400.<br />

Venerabile Vincenzo Cimatti (1879-1965). Lettera di obbedienza<br />

a Don Clodoveo Tassinari per la nomina a Direttore della Casa di formazione<br />

(Tokyo, 5-4-1944). È una delle poche lettere di obbedienza in-<br />

29

30<br />

viate da Don Cimatti ai Confratelli dell’Ispettoria. È stata consegnata a<br />

Don Pietro Ceresa sdb l’11-4-1980.<br />

Lettere autografe di Lucia di Fatima (Lucia de Jesus dos Santo)<br />

(1907-2005) a Don Umberto Pasquale. Il Centro di Documentazione<br />

Mariana ha la fortuna di conservare ben 166 lettere autografe scritte da<br />

Suor Lucia al Salesiano Don Umberto Pasquale, il quale è stato dalla<br />

Divina Provvidenza messo in relazione con la sua famiglia e con lei,<br />

come lo fu con la Beata Maria Alexandrina da Costa.<br />

Don Umberto Pasquale, ancora giovane chierico è inviato in Portogallo<br />

dove svolge diverse attività tra le quali, appena ordinato sacerdote,<br />

quella di Maestro dei Novizi. Nello svolgere il suo lavoro di salesiano,<br />

incontra le due figure che segnano profondamente la sua vita, Lucia a<br />

cui è apparsa la Madonna nella Cova di Iria, e una sua quasi coetanea,<br />

Maria Alexandrina da Costa, che egli accompagnerà nella lunga vita<br />

di sofferenza, e della quale descriverà le esperienze mistiche e per la<br />

cui Beatificazione lavorerà con intensità.<br />

Don Umberto scrive «La Provvidenza mi ha coinvolto nell’avvenimento<br />

religioso e mariano più grandioso del nostro secolo: Fatima con il suo<br />

messaggio di salvezza».<br />

Con Lucia Don Umberto entra in relazione attraverso il nipote Giuseppe<br />

Valinho, il primo novizio che egli accoglie nella casa salesiana<br />

di Mogofares, e l’amicizia con Manuel Pedro Marto, padre di Francisco<br />

e Giacinta, per aver accolto gratuitamente in collegio, due suoi nipoti,<br />

Giuseppe Soares e Giulio Rosa, che diventeranno anch’essi Salesiani.<br />

In una lettera, presente nell’archivio del Centro, il buon Nonno<br />

ringrazia Don Umberto per la sua generosità e per avergli procurato la<br />

gioia di incontrare i due nipoti, in una sua visita al collegio.<br />

Sarà proprio in casa di Manuel Pedro Marto che Don Pasquale noterà,<br />

in un angolo della stanza, una rude panchetta, quella sulla quale<br />

Mamma Olimpia, collocava vicino al focolare, per averla sott’occhio<br />

durante le faccende domestiche, la piccola Giacinta inferma, per non<br />

lasciarla sola in camera da letto. A Don Pasquale, che gli chiede quel<br />

ricordo, papà Marto risponde: «che vuol farne di questo rozzo rottame...<br />

di nessun valore?». Ora anche questo prezioso oggetto si trova nel<br />

Museo Mariano dell’Ausiliatrice. Su di essa sedettero tante volte i due<br />

pastorelli con la cugina Lucia a commentare le straordinarie apparizioni<br />

avute nella Cova di Iria.

Ai primi di luglio del 1980, Don Pasquale manda a Suor Lucia la fotografia<br />

della panchetta e le chiede se la ricorda. Il 22 dello stesso<br />

mese Suor Lucia risponde: «Grazie per la fotografia della panca della<br />

casa di Giacinta e Francesco, mi ha fatto ricordare tempi ormai passati!...».<br />

Ringraziando Don Umberto, che le ha inviato la fotografia del Santuario<br />

costruito dal Salesiano Don Mario Castagna in Porto Velho (Brasile),<br />

dedicato al Cuore Immacolato di Maria, Lucia il 26 ottobre 1980<br />

scrive: «è un’altra gloria ed un altro trionfo del suo Cuore Immacolato;<br />

nonostante tutto Ella sta trionfando in ogni parte con la sua protezione<br />

sui figli sparsi per il mondo che Ella percorre, giorno per giorno,<br />

con la luce del suo sguardo verginale di Madre: Madre di Dio e Madre<br />

degli uomini bagnati dal sangue redentore del suo Figlio sospeso in<br />

croce. Così Ella non può tralasciare di amarci».<br />

Fortunati per questi doni e ricordi preziosi, aumentiamo il nostro amore<br />

verso il Cuore Immacolato di Maria, e ci prepariamo con gioia al giorno<br />

in cui anche Lucia sarà dichiarata Beata tra i suoi due cuginetti già<br />

Beati, Francisco e Giacinta. Quel giorno particolarmente radioso sarà<br />

Don Umberto Pasquale che si sentirà attorniato da Beati: i Pastorelli di<br />

Fatima, compresa Suor Lucia, e la Beata Alexandrina Maria da Costa,<br />

che egli ha seguito con tanto amore e devozione.<br />

Deolinda Maria da Costa, sorella di Alexandrina, per incarico di<br />

Don Umberto Pasquale, direttore spirituale della sorella, ha descritto<br />

con molto sacrificio le vicende spirituali di Alexandrina negli ultimi<br />

tredici anni della sua vita, fino al 13 ottobre 1955. Il Centro possiede<br />

n. 68 lettere autografe dal 1938 al 1980.<br />

31

BIBLIOTECA DEL CENTRO<br />

UN INCUNABOLO DEL 1490<br />

Il secolo XV passa alla storia come il secolo delle grandi invenzioni<br />

e scoperte. Giovanni Gutemberg intorno al 1450 inventa la stampa<br />

a caratteri mobili che permetterà la diffusione della cultura attraverso<br />

il libro lungo i secoli, fino a giungere alle attuali possibilità della comunicazione<br />

sociale del nostro tempo, e il 12 ottobre del 1492 Cristoforo<br />

Colombo, sfidando l’oceano aperto, giunge alla scoperta dell’America<br />

ed apre orizzonti nuovi alla civiltà della vecchia Europa.<br />

Il volume più antico, il decano possiamo dire, della Biblioteca del<br />

Centro, porta la data del 1490: “Summula Ioannis de Monte super Petrum<br />

Hispanum”, Edizione Veneziana a cura di Peregrinus Bononiensis<br />

- Anno domini MCCCCXC die vero XX Julii. È un commento di Giovanni<br />

da Monte, teologo della famosa scuola parigina, sulla logica di<br />

Pietro Hispano, (Pier Giuliani di Lisbona, poi Papa Giovanni XXI),<br />

secondo il pensiero del filosofo Giovanni Scoto. Il volume, anche se<br />

il suo contenuto molto specifico non è oggi di particolare interesse,<br />

è alquanto raro. Non risulta infatti quest’opera nel catalogo del British<br />

Museum – che ne cita altre dello stesso stampatore “Peregrinus<br />

de Pasqualibus bononiensis” – né nello Stillwell (incunaboli in USA).<br />

Il volume manca della prima pagina e necessita di restauro, pur essendo<br />

ancora in discrete condizioni. Si chiude con la dichiarazione<br />

dell’editore: “finem posuit Peregrinus de Pasqualibus bononiensis Venetiis<br />

Anno domini MCCCCXC die vero XX Julii”, cioè: lo ha conclu-<br />

33

so Peregrino di Pasquale bolognese, in Venezia l’anno del Signore<br />

1490, il giorno 20 luglio.<br />

Abbiamo scarse notizie dell’autore Giovanni da Monte, ma conosciamo<br />

la personalità di Pietro Hispano, Pier Giuliani di Lisbona, cultore<br />

di medicina, che ha lasciato vari libri sull’uso delle erbe medicinali,<br />

come il Thesaurus pauperum, nel quale dà consigli utili per curare<br />

malattie comuni. È però anche filosofo e teologo e lascia diverse<br />

Summulae logicales, trattati cioè di filosofia e di logica in particolare.<br />

Dante Alighieri nel canto XII del Paradiso (vv. 134-135) lo pone tra i grandi<br />

teologi. Dopo l’elogio che San Tommaso, domenicano, fa di San<br />

Francesco amante di Madonna Povertà, San Bonaventura, francescano<br />

creato cardinale da Gregorio X, elogia San Domenico ed i compagni<br />

suoi contemporanei che hanno dimostrato coraggio e profezia: “Ugo<br />

da Sanvittore è qui con elli – e Pietro Mangiadore, e Pietro Ispano, –<br />

lo qual giù luce in dodici libelli”. Ugo da Sanvittore, canonico regolare<br />

di Sant’Agostino, è un celebre teologo; Pietro Mangiadore, lombardo,<br />

è rinomato per i suoi studi storiografici; Pietro Ispano risplende illustre<br />

(luce) per i suoi dodici libri di logica.<br />

Vescovo di Braga, Pietro Ispano nel 1273 è creato cardinale dal<br />

Beato Gregorio X, e nel 1276 è eletto Papa in Viterbo, come successore<br />

di Adriano V Fieschi, Papa dall’11 luglio al 18 agosto, con il nome<br />

di Giovanni XXI (o meglio XX tenuto conto dell’antipapa precedente).<br />

Egli ha in mente molti progetti da attuare e programma un lungo pontificato,<br />

ma il 20 maggio del 1277 rimane vittima del crollo di una<br />

stanza del palazzo papale di Viterbo.<br />

ALTRE EDIZIONI ANTICHE<br />

Le edizioni del 1500<br />

34<br />

Tra le edizioni del 1500 (sono ben 15) ricordiamo: la • “Bulla S.<br />

D. N. D. Pii Divina Provida Papæ Quinti Extensionis omnium privilegiorum<br />

Ordinibus Mendicantium per S. Sanctitatem concessorum cum<br />

eorum nova concessione... Romæ MDLXVII, Anno Secundo”. È la Bolla<br />

con la quale il Papa S. Pio V, il 15 agosto del 1567 estende i Privilegi<br />

degli Ordini Mendicanti alla Congregazione Lateranense dei Canonici<br />

Regolari di S. Agostino. È un fascicoletto di 18 pagine, con coperti-

Incunabolo del 1490.

Visitazione di Carlo Allet<br />

in Ufficio della B.V. Maria,<br />

Roma 1707.<br />

Natività di Maria<br />

di A. Carracci<br />

in Vita della SS. Vergine<br />

Maria, Firenze 1828.<br />

Annunciazione in Manuale<br />

della donna cristiana,<br />

Milano 1892.

na in cartapecora, legate da sigillo, stampate a Roma presso “Eredi di<br />

Antonio Bladi, impressore, 1567”.<br />

Sette volumi trattano della Madonna: • Lauretanæ Virginis Historia<br />

del 1531, una delle più antiche storie della Santa Casa di Loreto<br />

(pagg. 22);<br />

• Rosario della Sacratissima Vergine Maria Madre di Dio, nostra Signora,<br />

“dalle opere del R. P. F. Luigi di Granata de l’Ordine de Predicatori,<br />

raccolto per il R. P. F. Andrea Gianetti da Salò dello stesso Ordine<br />

e Provinciale di Terra Santa, nuovamente ristampato, e di vaghe<br />

figure ornato et abbellito, in Venetia appresso Giovanni Varisco, 1582“<br />

(pagg. 276);<br />

• De vita et laudibus Deiparæ Mariæ Virginis, Meditationes quinquaginta<br />

del P. Francisco Costero, stampato “in Venetia presso Io. Bapt.<br />

Bonfadino, 1588” (pagg. 446 formato tascabile);<br />

• Vita di Maria Vergine e di S. Giovanni Battista. “Scritta dal<br />

Padre Abate Don Silvano Razzi Camaldolense e da lui di nuovo rivista<br />

e ampliata, in Fiorenza per Filippo Giunti, 1590” (pagg. 220,<br />

già restaurato);<br />

• Vita Beatissimæ Virginis, 16 incisioni di Emilia Orsini, “monaca<br />

benedettina del Convento di S. Ambrogio in Roma, 1590”;<br />

• Il Rosario, ovvero Salterio della Sacratissima Vergine e Meditazioni<br />

dei quattro Novissimi: ogni pagina reca la raffigurazione dell’episodio<br />

del singolo Mistero del Rosario con una breve meditazione<br />

e l’indicazione di una virtù da praticare. Stampato in Napoli il<br />

1591 (pagg. 28);<br />

• Delle meditazioni sopra le sette festività principali della B. Vergine<br />

le quali celebra la Chiesa. Parte quarta, “con le Profezie e Figure<br />

del Vecchio Testamento e con i documenti che dall’Evangelo si cavano”,<br />

del P. Vincenzo Bruno, editato in Genova per gli Eredi di Girolamo<br />

Bartoli il 1596 (pagg. 148, formato tascabile).<br />

Nel campo biblico, del 1535 è il volume delle • Concordantiæ Maiores<br />

Sacræ Bibliæ stampato a Lione presso Seb. Gryphium: volume in<br />

8º, (già restaurato), suddiviso in due parti: Concordanze maggiori della<br />

S. Bibbia, e Concordanze delle parti e delle espressioni indeclinabili<br />

di tutta la Bibbia.<br />

37

Sulla vita dei Santi: • Legendario delle vite di tutti li Santi approbati<br />

da la S. Romana Chiesa, tradotto in buona lingua vulgare, comune,<br />

et toscana dal rev. Don Nicolò Manerbio; Volume in 8º, rovinato,<br />

stampato in Venezia presso Girolamo Scotto nel 1562 (pagg. 842): ultimo<br />

Santo di cui parla è S. Nicola da Tolentino.<br />

• Flos Sanctorum, seconda parte, “scritto da Alfonso di Villegas,<br />

e terminato il 1 novembre 1582 a Toledo” (pagg. 676): Volume in 8º,<br />

incompleto; l’ultima vita scritta è quella di S. Lazaro Mendico (mendicante).<br />

Nell’area della Teologia e Spiritualità, del 1586 è il volume • Aureum<br />

Sacræ Theologiæ Rosarium, Tomus tertius, compendio di Teologia<br />

tratto dalla dottrina di S. Tommaso, S. Bonaventura e degli altri sacri<br />

dottori, utile agli studiosi, ai predicatori ed ai curatori d’anime, dedicato<br />

a Papa Sisto V. Volume in 8º rovinato, stampato a Venezia nella Officina<br />

di Damiano Zenario (pagg. 248).<br />

Imponente come mole, è la • Vita di Giesu Christo nostro Redentore<br />

“scritta da Landolfo di Sassonia dell’Ordine Certosino et<br />

fatta volgare da M. Francesco Sansovino”. È un volume in 4º, di pagine<br />

496, molto rovinato, suddiviso in due parti, nelle quali “con<br />

pia et santa dottrina si espongono con facilità gli Evangelii che corrono<br />

tutto l’anno”, utile ai predicatori, ai parrocchiani ed ad ogni<br />

cristiano che desideri vivere secondo la santa fede cattolica. È pubblicato<br />

“in Vinegia presso Altobello Salicato, 1589 alla Libraria della<br />

Fortezza”.<br />

Onora poi la nostra Biblioteca, • Dante con l’espositione di M.<br />

Bernardino Daniello da Lucca, “sopra la sua Comedia dell’Inferno, del<br />

Purgatorio, & del Paradiso; nuovamente stampato, & posto in luce con<br />

privilegio dell’Illustrissima Signoria di Venetia per anni XX”. È la Divina<br />

Commedia ampiamente commentata ed editata “in Venetia, appresso<br />

Pietro da Fino, 1568”. Volume in 8º restaurato (pagg. 717).<br />

38<br />

Corona il nostro patrimonio del 1500, una • Pergamena di Carlo<br />

V “Divina providentia Imperator Romanorum etc.” che concede potere<br />

ed autorità in Bologna a “Petrus de Toledo Marchio Villafranchi”;<br />

è datata 20 dicembre 1534 e misura cm 66 x 58.

Le edizioni del 1600<br />

Le edizioni del 1600 sono 69, non è quindi possibile prenderle<br />

tutte in considerazione; citeremo le più significative. Il Concilio di Trento<br />

(1545-1563) ha portato la riforma liturgica e la revisione dei Libri Liturgici<br />

operata in modo particolare dal Papa S. Pio V (1566-1572). Abbiamo<br />

all’inizio del 1600 diverse edizioni di Messali, riccamente ornati<br />

da incisioni, pubblicate tutte a Venezia nel 1604. Interessante poi<br />

è il • Missale Ambrosianum, “nuovamente rivisto e pubblicato per ordine<br />

dell’Illustrissimo e Reverendissimo D. Federico Cardinal Borromeo,<br />

Arcivescovo della S. Chiesa Milanese”, edito in Milano “presso<br />

gli eredi di Pacifico Pontio, & Giovanni Battista Piccaleo, 1618”.<br />

Sulla Spiritualità di S. Francesco di Sales troviamo: • Le opere di<br />

S. Francesco di Sales, Vescovo e Principe di Geneva, divise in cinque<br />

tomi, pubblicato “in Venetia appresso Girolamo Albrizzi, 1698 (pagg.<br />

384), e • Esercitii spirituali. Per i dieci giorni della Solitudine, conforme<br />

allo spirito di San Francesco di Sales, Vescovo di Geneva, “cavati<br />

la più parte da suoi scritti, e dati alle stampe Italiane dal P. D. Amedeo<br />

Comoto Torinese Chierico Reg. Di S. Paolo. Tomo quinto” edito “in Venetia,<br />

appresso Andrea Poletti, 1688” (pagg. 574).<br />

Sulla vita dei Santi ricordiamo: • Il Nuovo e vero Leggendario<br />

della Vita, e Fatti di N. S. Giesu Christo e di tutti i Santi de’ quali celebra<br />

la festa, e recita l’Officio la Santa Chiesa Cattolica, conforme al<br />

Breviario Romano Riformato, “raccolto da gravi, & approvati Autori; e<br />

dato in luce in lingua Spagnuola dal molto Rever. D. Alfonso Vigliega<br />

di Toledo, Teologo e Predicatore, sotto titolo di Flos Sanctorum. Nuovamente<br />

con diligenza tradotto di Spagnuolo in lingua Italiana da D.<br />

Timoteo da Bagno, Monaco Camaldolese”. Volume in 4º, con piccole<br />

incisioni per ogni festività, edito in Cuneo “appresso Bartolomeo Strabella,<br />

1663” (pagg. 752).<br />

Tra la letteratura riguardante i Santuari, della quale la Biblioteca del<br />

Centro è particolarmente ricca, ricordiamo un libro sicuramente prezioso<br />

in quanto riporta l’iconografia delle tante Chiese dedicate alla Madonna<br />

nella Città di Messina, prima della catastrofe del terremoto: • Iconologia<br />

della gloriosa Vergine Madre di Dio Maria Protettrice di Mes-<br />

39

sina “divisa in cinque Libri ove si ragiona delle Immagini di Nostra Signora<br />

che si riveriscono nei Tempii, e Cappelle più famose della Città<br />

di Messina; delle loro Origini, Fondationi e singolari avvenimenti. Del<br />

Rev. Padre Placido Samperi Messinese, della Compagnia di Gesù”. È un<br />

volume in 4º, molto rovinato, edito “in Messina, appresso Giacomo<br />

Mattei, stampatore camerale, 1644” (pagg. 640).<br />

Altro volume, con bella incisione di Dom. Barriere, in prima pagina,<br />

è • Primo Trofeo della S.ma Croce eretto in Roma nella Via Lata<br />

da S. Pietro Apostolo, “nel quale si spiegano le prerogative della Chiesa<br />

di S. Maria, Madre di Dio, le glorie della sua miracolosa Imagine. Il<br />

principio, e progressi della sua insigne Collegiata. Li meravigliosi successi<br />

delle Reliquie di S. Ciriaco... da Fioravante Martinelli Romano”.<br />

È un volume formato 8º discretamente conservato, edito “in Roma, per<br />

Nicolangelo Tinassi, 1655” (pagg. 192).<br />

Sui Santuari piemontesi ricordiamo: • Successi della miracolosa<br />

Imagine della Santissima Nontiata, nuovamente scoperta nella Città di<br />

Chieri, “sotto il pastoral Governo di Mons. Illustriss. e reverendiss. Giulio<br />

Cesare Bergera Arcivescovo di Torino. Descritti dal M. R. P. F. Gioseppe<br />

Buonafede, Agostiniano, predicatore di detta Città”. Edito “in<br />

Torino, per Pietro d’Ambrogio, 1655” (pagg. 67); ed il volume, con<br />

bella incisione in prima pagina di N. Auroux, • Historia della Madonna<br />

Santissima d’Oropa ne’ monti della Città di Biella nel Piemonte,<br />

“dedicata A. S. A. R. Anna Borbon d’Orleans Duchessa di Savoia. Divisa<br />

in Libri tre. Nel primo si tratta dell’inventione Figura, e frequenza<br />

della Divotione. Nel secondo de Miracoli, e Gratie concesse ad intercessione<br />

della Beatissima Vergine, colla nuova aggionta de seguiti dell’anno<br />

1659 fin al corrente 1684. Nel terzo d’alcune Orationi, & Essercitii<br />

Spirituali, che si praticano nel Sacro Monte”. È una Guida spirituale<br />

del Santuario di Oropa edita “in Biella per Gio: Giacomo de Giulii,<br />

1684” (pagg. 304).<br />

40<br />

Di più ampio respiro è il volume • Sacra Colchorum Historia del<br />

P. Arcangelo Lamberto della Compagnia di Gesù, che descrive la storia<br />

della conversione al Cristianesimo degli abitanti della Colchide, l’odierna<br />

Georgia. Il Volume in 8º manca della prima pagina di frontespizio,<br />

ma è già stato restaurato. È editato “In Napoli, appresso gl’heredi del Cavallo,<br />

1657” (pagg. 414).

Volume prezioso per la Mariologia è • Bibliotheca mariana alphabetico<br />

ordine digesta, & in duas partes divisa; una bibliografia “degli<br />

Autori che hanno scritto sulla Madre di Dio la Vergine Maria, con recensione<br />

delle opere, e aggiunto un quintuplice indice degli scrittori<br />

mariani”. Il volume è in 16º, autore P. Ippolito Marraccio di Lucca,<br />

edito in Roma “Typis Francisci Caballi, 1648” (pagg. 848).<br />

A coronamento della carrellata sulle edizioni del 1600, possiamo<br />

porre un volumetto originale e prezioso: • Litaniæ Beatæ Mariæ V. in<br />

LVI figuris æneis expositæ, cum Allegoriis ex Sacra Scriptura Desumptis.<br />

È la raccolta di 56 incisioni, formato 16º, su rame di Giovanni<br />

Klauber, che illustrano i diversi titoli mariani delle Litanie, con in calce<br />

un’espressione appropriata desunta dalla Scrittura. È editato in Vienna:<br />

“Viennæ MDCXCVI. Excudebat Joan. Klauber Catholic”.<br />

Volumi editati nel 1700<br />

I volumi editati nel 1700 sono 296; le aree maggiormente presenti<br />

sono: Santuari (52 volumi), Liturgia (76 volumi), Mariologia (44 volumi),<br />

Spiritualità e Patristica (42 volumi), Agiografia (30 volumi). Di questi<br />

settori presentiamo alcuni esemplari.<br />

Tra i volumi riguardanti i Santuari: • Della Sacrosanta Basilica di<br />

San Pietro in Vaticano libri due. “Nel primo de’ quali trattasi delle di<br />

lei Prerogative: Nel secondo ragionasi della nuova struttura della medesima”.<br />

È un volume in 16º, con bella incisione nella prima pagina<br />

dei singoli libri; autori Raffaele Sindone e Antonio Martinetti, editato<br />

“In Roma presso Giovanni Maria Salvioni, Stampator Vaticano, l’Anno<br />

del Giubileo 1750 ” (pagg. 437).<br />

• Memorie istoriche della miracolosa Immagine di S. Maria delle<br />

Grazie esistente in Roma nella V. Chiesa, detta già S. Salvatore in Lauro,<br />

ed ora S. Maria di Loreto della Nazione Picena. È un volume in 16º ancora<br />

ben conservato, con una incisione grande di S. Maria delle Grazie,<br />

Immagine incoronata dal Capitolo di S. Pietro in Vaticano nel 1654.<br />

L’autore è Gio. Mario Crescimbeni, Maceratese, Canonico di S. Maria<br />

in Cosmedin. Il volume è edito “in Roma, nella Stamperia di Antonio<br />

de’ Rossi alla piazza di Ceri, 1716” (pagg. 131).<br />

• La Miracolosa Immagine della Beatissima Vergine Maria presso<br />

la Città di Mondovì. “Adorata da tutte le Nazioni, con impareggiabili<br />

41

encomi rinomata da più celebri Autori: e co ’l racconto di novi, e maravigliosi<br />

successi, con l’aggiunta dell’Incoronazione”. Volume in 16º,<br />

discretamente ben conservato, pubblicato per ordine del Padre Abate<br />

D. Maurizio Bonaudi, “dedicato a Sua Maestà Vittorio Amedeo Re di<br />

Sicilia, di Gerusalemme e Cipro, & c.”, stampato “in Mondovì appresso<br />

Vincenzo e Gianfrancesco Rossi, 1722” (pagg. 406).<br />

• Descrizione dell’Ottavario per il Miracolo del SS. Sacramento celebrato<br />

dall’Augusta Città di Torino nel terzo anno secolare. Volume in<br />

8º con la cronaca dei festeggiamenti, la raccolta di Sonetti della Contessa<br />

di Grugliasco, e di Componimenti poetici di vari autori. Edito “in<br />

Torino presso Pietro Giuseppe Zappata e Figlio, 1753” (pagg. 108).<br />

Del tutto originale il • Libro III delle B. V. che si venerano in Bologna<br />

e nel Contado. Volume in 4º leg. m. perg. del 1700. “Curiosa<br />

collezione di 178 incisioni a carattere popolare all’acquaforte o in silografia<br />

applicate nel ’700 in album. Stupenda e rarissima raccolta di<br />

stampe del ‘600 e del ’700 raffiguranti ritratti della Madonna che si<br />

venerano in Bologna e nell’Emilia... Incisioni di vari artisti, tra i quali:<br />

Bernardi, Mellini, Moretti, Lelio della Volpe, M. Francia, ... e molte<br />

rare silografie caratteristiche popolari” (dal Catalogo Pregliasco nº<br />

11, 1964).<br />

42<br />

Nell’area liturgica, tra i tanti Messali riccamente istoriati, ricordiamo:<br />

• Missale Romanum edito a Venezia “apud Nicolaum Pezzana<br />

1710”, con il formato eccezionalmente ridotto (8º) e belle incisioni di<br />

Gio Palazzi (pagg. 717); e • Missale Romanum edito in Roma con i tipi<br />

della Sacra Congregazione de Propaganda Fide, 1714, con formato 4º<br />

e stupende incisioni a tutta pagina di C. Allet ed altri (pagg. 664).<br />

Interessante, per volume e mole di pagine (1319 più aggiunte), è<br />

il • Breviarium Romanum “secondo il Decreto del sacrosanto Concilio<br />

di Trento, pubblicato per ordine di S. Pio V, Clemente VIII & Urbano<br />

VIII, nel quale sono accuratamente disposti i più recenti Offici dei<br />

Santi”. È un volume in 8º, enorme, certo poco maneggevole, molto rovinato,<br />

con bellissime incisioni di “Suor Isabella P. F.”, pubblicato in<br />

Venezia “ex Typographia Balleoniana, 1734”.<br />

Parecchi sono i manuali per la recita dell’Ufficio della Beata Vergine,<br />

rivolti soprattutto ai soci delle tante Confraternite religiose; ne<br />

ricordiamo due soltanto. • Officio della B. Vergine Maria dedicato a

S. Anna Madre dell’istessa Vergine Maria. Con alcune Dichiarationi,<br />

e Pie Meditationi a fin di recitarlo con maggior divotione. Sono quattro<br />

volumi in 8º, con belle incisioni di A. V. Westerhout, pubblicati<br />

in Roma “Ad istanza di Gio: Maria Salvioni, 1707” (pagg. 120); e<br />

• Officium Beatæ Mariæ Virginis, Con l’Uffizio de’ Morti, Sette Salmi,<br />

ed altre diverse Orazioni e Divozioni. È un bel volume in 16º, legato<br />

in pelle nera con fregi e taglio in oro, con belle incisioni di “Suor<br />

Isabella P. F.” Pubblicato in Venezia “a spese di Paolo Balleoni, 1708”<br />

(pagg. 453).<br />

Prezioso • Il Salterio della Beata Vergine composto dal Serafico<br />

San Bonaventura e trasportato in Versi toscani dal Conte Niccolò<br />

Fava. È un libretto in 16º, legato in pelle con fregi in oro, ben conservato,<br />

pubblicato in Bologna “nella Stamperia di Lelio dalla Volpe,<br />

1734” (pagg. 168).<br />

Nell’area della Spiritualità e Patristica, ricordiamo: • Opere Spirituali<br />

della Santa Madre Teresa di Giesù Fondatrice delle Monache, e<br />

Padri Carmelitani Scalzi. Aggiuntovi in questa nuova impressione la<br />

Seconda Parte delle Lettere, con le Annotazioni, tradotte dalla Lingua<br />

Spagnola nella Italiana, e un copioso indice delle cose più notabili.<br />

Nella edizione: “in Venezia presso Antonio Tiuani, 1696” (pagg. 894),<br />

ed in quella: “in Venezia, presso Paolo Baglioni, 1714” (pagg. 635).<br />

• Lettere di S. Francesco di Sales Vescovo e Principe di Ginevra<br />

Istitutore dell’Ordine della Visitazione. Disposte secondo la data<br />

dal 1607 fino al 1612 inclusivamente. Nuova edizione. “Nella quale<br />

si è raccolto un numero grandissimo di Lettere, che non si trovano<br />

nelle precedenti Edizioni; rivedute sugli originali e arricchite di<br />

Sommarj, di Citazioni, di Note, e di Osservazioni”. Quattro Volumi<br />

in 16º (manca il Tomo I) editi in Venezia, presso Simone Occhi,<br />

1777 (pagg. 436).<br />

• Introduzione alla Vita Divota composta da S. Francesco di Sales<br />

Vescovo di Geneva. “In questa nuova Edizione diligentemente corretta,<br />

e riscontrata col Testo Francese”. Volume in 16º con ritratto del<br />

Santo, incisione di “Suor Isabella P. F.”, pubblicato in Venezia presso<br />

l’Erede di Niccolò Pezzana, 1792 (pagg. 353).<br />

• Delle Opere di S. Francesco di Sales Vescovo, e Principe di Geneva.<br />

Opera in sei tomi, formato 16º, con in prima pagina il ritratto<br />

43

del Santo, incisione di B. Falconi, editata in Venezia, presso Giuseppe<br />

Orlandelli “Per la Dita del fu Francesco di Niccolò Pezzana, 1793”<br />

(pagg. 347).<br />

Tra i volumi riguardanti la Vita dei Santi non possiamo dimenticare:<br />

• Il Perfetto Leggendario della vita e Fatti di N. S. Gesù Cristo e di<br />

tutti i Santi..., e Leggendario delle vite de Santi detti Estravaganti, “raccolto<br />

da gravi, ed approvati Autori; e dato in luce dal M. R. D. Alfonso<br />

Vigliega, sotto titolo di Flos Sanctorum con ogni diligenza tradotto<br />

dalla Spagnuola in Lingua Italiana”. Volume in formato 4º, con piccole<br />

incisioni per ogni festività, molto rovinato, edito in Milano nella<br />

Stamperia di Giuseppe Marelli, 1725 (pagg. 688).<br />

• Vita di S. Massimo Vescovo di Torino raccolta da D. Pier Giacinto<br />

Gallizia Canonico dell’Insigne Collegiata di Giaveno dedicata all’Illustrissimo,<br />

e Reverendissimo Capitolo della Metropolitana di Torino.<br />

È un volume in 16º legato in pelle, dai caratteri chiari, ancora ben<br />

conservato, edito in Torino, 1724 “Nella Stampa di Gianfrancesco Mairesse<br />

all’insegna di S. Teresa” (pagg. 182).<br />

• La Vita di S. Francesco di Sales Vescovo, e Principe di Geneva,<br />

Fondatore dell’Ordine della Visitazione di Santa Maria scritta da Pier<br />

Giacinto Gallitia, Canonico dell’Insigne Collegiata di S. Lorenzo in<br />

Giaveno, e dedicata all’Altezza Serenissima, ed Elettorale di Anna Luisa<br />

de Medici, Principessa di Toscana, Elettrice Vedova Palatina. Volume in<br />

8º legato in pelle, un po’ rovinato, edito in Venezia, 1729 “Presso Nicolò<br />

Pezzana” (pagg. 491).<br />

Volumi editati nel 1800<br />

44<br />

I Volumi editati nel 1800, anteriori al 1831, sono 238. I più numerosi<br />

riguardano la Bibbia. Ben 78 compongono la serie di volumetti, di<br />

200 pagine circa ognuno, • Vecchio e Nuovo Testamento secondo la<br />

Volgata tradotto in lingua Italiana e con annotazioni dichiarato da Monsignore<br />

Antonio Martini Arcivescovo di Firenze ecc. Volumi in 16º,<br />

ognuno dei quali porta in prima pagina una incisione di G. Dala, editati<br />

in Venezia “Tipogr. di Giuseppe Antonelli, 1829”.<br />

Due volumi in 4º, raccolgono le dispense, abbondantemente illustrate,<br />

della Biblioteca Classica Illustrata: • La Bibbia, Volume 1, Disp.<br />

1-104; Volume 2, Disp. 105-240.

Tra le Vite dei Santi e Personaggi della storia: • La Vita del Beato<br />

Oddino Barotto Prevosto della Collegiata di Fossano, sua Patria. Volume<br />

in 8º, legato in pelle, discretamente conservato, con in prima pagina<br />

bella incisione di A. Boucheron, editato in Torino, dalla Stamperia<br />

di Vincenzo Bianco, 1809 (pagg. 177).<br />

• Vie de la Bienheureuse Mère Jeanne-Françoise Fremiot de Chantal.<br />

Fondatrice et Primière Supérieure de l’Ordre de la Visitation Sainte-Marie.<br />

Volume in 16º, mal conservato, del R. P. G. Beaufils, della<br />

Compagnia di Gesù, edito in Annecy, “Aimé Burdet, Impr.-Libraire du<br />

Clergé, 1826” (pagg. 216).<br />

• Breve compendio della vita del Sommo Pontefice Pio VII felicemente<br />

regnante. Confronti storici e Catalogo ragionato di tutti i Sommi<br />

Pontefici perseguitati, e dei loro Persecutori con Osservazioni relative<br />

del Signor Illevir. Volume in 16º, legato in pelle, un po’ rovinato, edito<br />

in Bologna, Tipografia de’ Franceschi, 1814 (pagg. 146).<br />

Numerosi, come al solito, i volumi riguardanti i Santuari:<br />

• Memorie storiche dell’antica Chiesa del Monte e delle Immagini<br />

da quella trasportate al Cimitero di Bologna. Volume in 16º, editato<br />

in Bologna, 1814, pei tipi del Sassi (pagg. 62).<br />

• Istoriche e fedeli Notizie spettanti al Santuario Parrocchiale della<br />

Madonna del Pilone presso Torino. Compilate dal sacerdote Gaetano<br />

Bologna Parroco della medesima Chiesa. Volume in 16º, legato in pelle,<br />

discretamente ben conservato, con bella incisione del Taurini 1783,<br />

raffigurante l’Annunciazione che richiama il quadro del Defendente<br />

Ferrari in Avigliana. È editato in Torino, 1816, coi tipi di Davico e Picco<br />

(pagg. 134).<br />

• Storia del Santuario Parrocchiale della SS.ma Vergine Incoronata<br />

di Monchiero col ragguaglio della vita del Servo di Dio Andrea Fassini<br />

Preposto del medesimo Santuario. Volume in 16º, rovinato, edito<br />

in Carmagnola, 1817, presso Pietro Barbiè stampatore (pagg. 317).<br />

• Compendio della Storia di Maria Vergine venerata in Torino sotto<br />

il titolo della Consolata e della sua sacra Immagine, e del suo Santuario<br />

con altre particolari nozioni. Opera dedicata A. S. A. R. Carlo Felice<br />

Giuseppe Maria Duca del Genovese. Volume in 8º edito in Torino<br />

dalla Tipografia Davico e Picco, 1819 (pagg.129).<br />

45

• Notizie intorno al celebre Santuario di Maria Vergine posto sul<br />

Monte Berico di Vicenza raccolte da irrefutabili documenti da Don<br />

Ignazio Disconzi Vicentino... Seconda Edizione riveduta, e accresciuta<br />

non solo di nuovi autentici documenti, ma ancora della Narrazione<br />

di tutto ciò che di magnifico si è aggiunto in questo Secolo decimonono<br />

al Santuario medesimo e sue adiacenze. Volume in 8º, con due<br />

belle incisioni della Vera Effigie della Beata Vergine “spoglia dei consueti<br />

ornamenti” e “con i consueti ornamenti”, edito in Vicenza, Tipografia<br />

Mosca, 1820 (pagg. 272).<br />

• Terza Secolare Incoronazione di Maria SS. d’Oropa descritta da<br />

un Sacerdote residente in Biella ed illustrata con alcuni Panegirici analoghi<br />

alla Solennità. Volume in 8º, rovinato, edito “A spese dei Fratelli<br />

Regis orefici e coronari del Santuario di Oropa, 1821” (pagg. 305).<br />

• Relazione del Terzo Centenario di M. ia V. ne d’Oropa ed Origine<br />

genuina dei Simulacri di Oropa e di Crea in confutazione del Biellese<br />

Istorico Ragguaglio. Volume in 16º, con incisione della Statua della<br />

Madonna, editato in Ivrea dai tipi degli Eredi di C. L. Benvenuti, 1821<br />

“A spese di Luigi Regis” (pagg. 450).<br />

• Relazione istorica delle prodigiose traslazioni della Santa Casa<br />

di Nazarette ora venerata in Loreto del Sacerdote D. Vincenzo Murri...<br />

colla descrizione dei più qualificati Doni, che restano presentemente,<br />

e presso la S. Statua e nel rinascente Tesoro di questo Santuario. Quarta<br />

Edizione. Volume in 16º, con bella incisione in prima pagina e, fuori<br />

testo, 4 prospetti dei bassorilievi in marmo che circondano la S. Casa<br />

(Arcangelo Magini 1792), edito in Loreto, nella Tipografia del Giostra,<br />

1825 (pagg. 64).<br />

Interessante la • Guida del Forestiere per la Città di Bologna e suoi<br />

sobborghi divisa in due parti con Tavole in rame. Volume in 16º legato<br />

in pelle, di Girolamo Bianconi, edito in Bologna, per Annesio Nobili,<br />

1820 (pagg. 574).<br />

46<br />

Merita un accenno particolare la Sezione riguardante la Catechetica:<br />

• Catechismus Romanus. Volume in 16º leg. in pelle, con diverse<br />

incisioni all’inizio di ogni capitolo. Manca della prima pagina, per<br />

cui non conosciamo l’Editrice e l’anno di edizione: porta però la Bolla<br />

di Papa Pio IV del 1 novembre 1564, “Super forma juramenti professionis<br />

fidei” ed in copertina, scritto con inchiostro, il nome di colui

Natale di<br />

Jacomo Valeggio<br />

in Missale<br />

Romanum,<br />

Venezia 1608.<br />

Annunciazione di<br />

Suor Isabella<br />

in Ufficio della<br />

B.V. Maria,<br />

Venezia 1708.<br />

Natività di Maria<br />

di A. Carracci<br />

in Vita della<br />

SS. Vergine Maria,<br />

Firenze 1828.

1586.<br />

1582.

che lo usava nel marzo del 1808, un certo Luigi Guidi, erede di tal Telemaco<br />

Guidi (pagg. 639).<br />

• Catechismus ex Decreto SS. Concilii Tridentini Ad Parochos Pii<br />

V Pont. Max. Jussu editus. Volume in 8º, legato in pelle ben conservato,<br />

con diverse incisioni, pubblicato in Padova, tipografia del Seminario,<br />

1817 (pagg. 534).<br />

• Compendio della Dottrina Cristiana assegnato da Monsignore Fr.<br />

Lodovico Terin Bonesio Vescovo di Bobbio ad uso della sua Diocesi,<br />

pubblicato ed esteso a tutta la Diocesi di Modena. Volume in 16º legato<br />

in pelle, ben conservato. L’esposizione della dottrina è in forma<br />

di domande e risposte ad uso dei Parroci e dei Curati. Pubblicato in Modena,<br />

1803 per gli Eredi Soliani (pagg. 180).<br />

• Dottrina Cristiana estratta da S. Tommaso, dal Catechismo Romano,<br />

dal Cardinal Bellarmino, e da altri buoni Autori. “Opera del<br />

Padre Giuseppe Domenico Boriglioni, Fondatore della Congregazione<br />

della Dottrina Cristiana in Avignone. Edizione novissima - Tomo secondo”.<br />

Volume in 16º, legato in pelle, ma rovinato, editato in Milano,<br />

presso Giacomo Agnelli, 1821 (pagg. 442).<br />

Riassumendo, la situazione della Biblioteca del Centro di Documentazione<br />

Mariana, quanto a libri antichi, è la seguente: i volumi<br />

editati prima del 1831, considerati antichi, sono complessivamente<br />

618 e riguardano in modo particolare materie ecclesiastiche,<br />

secondo la natura propria della Biblioteca. Nella gran maggioranza<br />

essi sono in cattive, per alcuni pessime, condizioni, e necessitano di<br />

essere restaurati.<br />

LIBRI ANTICHI RESTAURATI<br />

In questi ultimi due anni, con il contributo della Soprintendenza<br />

ai Beni Librari della Regione Piemonte e della Conferenza Episcopale<br />

Italiana, si è potuto iniziare il restauro del volume più antico, l’incunabolo<br />

del 1490, e di altri 11 volumi del ’500 e ’600.<br />

Il restauro è stato eseguito con competenza dal Laboratorio dell’Abbazia<br />

dei Ss. Pietro e Andrea di Novalesa, dei Padri Benedettini.<br />

Il più prezioso è la • Summula Ioannis de Monte super Petrum<br />

49

50<br />

Hispanicum, Edizione Veneziana a cura di Peregrinus Bononiensis –<br />

Anno domini MCCCCXC die vero XX Julii”. È un commento di Giovanni<br />

da Monte, teologo della famosa scuola parigina, sulla logica di Pietro<br />

Hispano (Pier Giuliani di Lisbona, poi Papa Giovanni XXI), secondo<br />

il pensiero del filosofo Giovanni Scoto.<br />

Degli altri 11 volumi riportiamo i dati essenziali:<br />

• Manerbio Nicolò, Leggendario delle vite di tutti li Santi approbati<br />

da la S. Romana Chiesa, tradotto in buona lingua vulgare - Girolamo<br />

Scotto, Venetia 1562;<br />

• Di Villegas Alfonso, Flos Sanctorum. Seconda parte - 1582;<br />

• Gianetti Andrea, Rosario della Sacratissima Vergine Maria madre<br />

di Dio nostra Signora, dalle opere del R. P. F. Luigi di Granata - Giovanni<br />

Varisco & Compagni, Venetia 1582;<br />

• De Themesvuar Pelbarto, Aurum Sacrae Theologiae Rosarium,<br />

Iuxta quatuor Sententiarum libros quadripartitum - Tomus tertius - ex Officina<br />

Damiani Zenarij, Venetiis 1586;<br />

• Costero Francesco, De vita et laudibus deiparae Mariae Virginis,<br />

Meditationes quinquaginta - Tip. Baptista Bonfadinum - Venetiis 1588;<br />

• Landolfo di Sassonia, Vita di Giesu Cristo Nostro Redentore -<br />

Tip. Altobello Salicato - Vinegia 1589;<br />

• P. Vincenzo Bruno, Delle Meditationi sopra le sette festività principali<br />

della B. Vergine le quali celebra la Chiesa et sopra il Comune de’<br />

Santi, parte quarta - Heredi di Girolamo Batoli - Genova 1596;<br />

• Aria Francesco, Profitto Spirituale, Nel quale si insegna a fare<br />

acquisto delle virtù & progresso nello spirito - Editr. Compagnia Bresciana<br />

- Brescia 1602;<br />

• Diez Filippo, Mariale della Sacratissima Vergine Maria nel quale<br />

si contiene molte considerazioni spirituali & ponti principalissimi della<br />

S. Scrittura, sopra tutte le sue festiuità dove si tratta della sua vita e miracoli<br />

- Editr. Giunti - Venezia 1607;<br />

• Vigliega Alfonso, Il perfetto e nuouo Leggendario de’ Santi detti<br />

estravaganti - Barezza Barezzi Libraro alla Madonna, Venetia 1611;<br />

• Saperi Placido, Iconologia della gloriosa Vergine Madre di Dio<br />

Maria protettrice di Messina, divisa in cinque libri - Giacomo Matthei<br />

Stampatore Camerale - Messina 1644.

Iconologia della gloriosa Vergine Madre di Dio,<br />

Protettrice di Messina<br />

Può essere interessante sfogliare il libro “Iconologia della gloriosa<br />

Vergine Madre di Dio Maria protettrice di Messina, divisa in cinque<br />

libri” e riportare le descrizioni ed i commenti, resi ovviamente in linguaggio<br />

accessibile, di alcune Immagini della Madonna particolarmente<br />

venerate in Messina.<br />

Dopo un’ampia dedica “Agli Illustrissimi Senatori della Città di<br />

Messina”, l’autore in “Avvisi al pio lettore” puntualizza la motivazione<br />

dell’opera e ne indica gli scopi. “La riconoscenza dei ricevuti benefici<br />

suol essere un acuto sprone agli animi generosi dei benefattori<br />

per più benignamente dispensare degli altri, come all’incontro la dimenticanza<br />

di quelli, è a guisa del sale, che rende sterile il campo, fecondo<br />

per altro, d’opportuni favori. Ha la Città di Messina in ogni secolo,<br />

in ogni età dalla Gran Madre di Dio Maria, Unica sua Protettrice, di grazie<br />

singolari copiosissimi frutti ricevuti, onde di tempo in tempo, li ha<br />

in mille tributi di lode, con mille ringraziamenti riconosciuti: ora rizzando<br />

Templi, ora consacrando Altari... con dedicare sotto diversi titoli<br />

antiche e moderne Immagini al Santissimo Nome di lei”. Passa quindi<br />

a dare al pio lettore alcuni avvisi per ben approfittare dell’opera: è<br />

scritta in lingua italiana, e non in latino, perché sia più facile leggerla;<br />

di fronte ad Immagini circondate da tante targhe votive, occorre considerare<br />

l’abbondanza delle grazie concesse dalla Vergine, ecc.<br />

Il primo libro introduce l’argomento del culto delle Immagini, antico<br />

nella Chiesa primitiva, e quindi si ferma a considerare il culto<br />

della Madonna in Messina: “Come per singolare favore della B. Vergine,<br />

sia stata arricchita la Città di Messina di alcune Immagini di lei<br />

antichissime di quella prima antichità”, “La santissima Vergine è universale<br />

benefattrice di tutti i Fedeli, ma in particolare della Città di<br />

Messina”. Dopo un breve prospetto della storia civile e cristiana di<br />

Messina, e l’indicazione di alcuni personaggi illustri messinesi, passa<br />

alla descrizione del “Duomo consacrato alla Vergine Assunta, detto anticamente<br />

S. Maria la Nuova” e “Dell’antica Immagine della Madonna<br />

Assunta, titolo del Duomo, e delle solennità che ad essa si fanno”.<br />

Nella processione del pomeriggio del 15 agosto, viene portata con<br />

grande solennità la “Bara”, una grandiosa macchina a piramide costrui-<br />

51

ta dal “Maestro detto Radese”, abbellita ed accresciuta nel corso degli<br />

anni, che nel 1535 attira l’ammirazione di Carlo V, accolto solennemente<br />

in Messina. Appena la “Bara” appare sulla pubblica via, “si<br />

scarica una buona quantità di mortaretti” a significare le schiere degli<br />

Angeli che accompagnano “quell’anima fortunatissima della Beata<br />

Vergine, quando uscita dal santissimo Corpo, accolta nel beato seno<br />

del suo dilettissimo Figlio, se ne saliva in Cielo”. La piramide poggia<br />

su un basamento ciclopico, tutto costruito su robuste travature di legno<br />

e di ferro, che scivola sul terreno grazie a due enormi slitte. Nel suo<br />

interno parte il movimento del meccanismo della prima metà della<br />

piramide, regolato da quattro uomini che girano la manovella, mentre<br />

altrettanti sono chiusi tra il sole e la luna e girano un’altra manovella<br />

che dà il movimento al resto della macchina. Sulla piattaforma<br />

rotante lentamente, prende posto un gruppo di bambini in funzione<br />

di angioletti, con in mano candidi gigli; nel centro vi è il coro degli<br />

Apostoli attorno alla Madonna giacente sul letto di morte. Quindi una<br />

serie di nuvole, Profeti, Patriarchi e Angeli, stanno a simboleggiare<br />

l’apoteosi della Madonna Assunta in cielo, raffigurata in alto, su un<br />

globo celeste, da una ragazza di 12 anni, sostenuta dalla destra del Cristo<br />

(un ragazzo di 14 anni), in paludamento di gloria “di un ricchissimo<br />

drappo di broccato d’oro”.<br />

Questa grandiosa macchina è così artificiosamente fabbricata che,<br />

le tante persone che sostiene, oltre 150, stanno tutte comodamente e<br />

senza disagio, sostenute da meccanismi nascosti, “tanto che non vi è<br />

persona così erudita e curiosa che, avendola vista una volta, non desideri<br />

vederla ancora, non saziando mai la curiosità, come infatti piacque<br />

moltissimo all’Altezza di Don Giovanni d’Austria, nell’entrata nella<br />

Città di Messina, nell’anno 1571...”.<br />

Maria nel mistero del Natale, in Messina del 1600<br />

52<br />

Nel medesimo volume troviamo la Beata Vergine onorata in due<br />

quadri riguardanti il mistero del Natale: La Madonna del Parto, nella<br />

Chiesa del Convento dei Cappuccini, e S. Maria dell’Epifania, nella<br />

Chiesa di S. Nicolò, della Casa professa della Compagnia di Gesù.<br />

Interessante la storia delle origini, riportata dall’Autore. Sette anni<br />

appena dalla fondazione dell’Ordine dei Cappuccini, uno dei primi<br />

religiosi del nuovo Ordine, Fra Ludovico da Reggio, “uomo di gran-

Iconologia della<br />

Gloriosa Vergine Madre di Dio,<br />

Protettrice di Messina, 1644.

Maria<br />

nel mistero<br />

del Natale.<br />

“La bara”<br />

portata<br />

in processione,<br />

1535.

dissimo zelo, diligente nella primitiva e rigorosa osservanza”, 1 nel 1531<br />

manda Fra Bernardino Giorgio, famoso predicatore, a Messina. La calda<br />

parola dello zelante frate è accolta dalla popolazione con grande devozione<br />

ed entusiasmo; molte sono le conversioni in ogni ceto di persone,<br />

tanto che la Città richiede ed ottiene alcuni frati per la fondazione<br />

di un Convento, in luogo ameno a due miglia dalla Città. Le vicende<br />

dei primi tempi dell’Ordine dei Cappuccini sono tormentose e battagliate,<br />

per cui quando, due anni dopo Fra Bernardino Giorgio ritorna<br />

a Messina e bussa alla porta del Convento, si vede arrestare e rinchiudere<br />

in una cella prigione. La cella però ha una finestrella che permette<br />

di vedere, in lontananza, il Convento di S. Maria di Gesù, “detto<br />

il Superiore” circondato da un ameno bosco. Affacciandosi, un giorno,<br />

Fra Bernardino vede un bellissimo ragazzino che, armato di arco e<br />

frecce, va cacciando uccellini. Il prigioniero gli fa cenno di avvicinarsi,<br />

e lo prega di portare una sua lettera al Viceré Ettore Pignatelli, che<br />

si trova in Messina. In essa spiega la sua ingiusta reclusione ed invoca<br />

aiuto. Il Viceré si trova nel suo studio, ingolfato nei tanti affari, quando<br />

si vede cadere sul tavolo, inaspettata la lettera. Meravigliato, considera<br />

prodigioso il fatto: apre la lettera, la legge e comprende la gravità<br />

del caso. Lascia ogni lavoro, “monta a cavallo e se ne vola al Convento”<br />

2 ed ordina l’immediata liberazione del prigioniero. I Frati del<br />

Convento, che hanno tenuto in rigoroso silenzio il fatto, sono spaventosamente<br />

meravigliati. Fra Bernardino chiede al Viceré come e da chi<br />

abbia ricevuto la sua lettera, ed apprende il fatto straordinario.<br />

“Ora su l’Altare maggiore della divota Chiesa de’ Frati Cappuccini<br />

si venera l’artistico quadro della Madonna del Parto, opera dell’eccellente<br />

pittore Michel Angiolo da Caravaggio”. 3<br />