Fitoplasmi delle drupacee - InfoKeeper

Fitoplasmi delle drupacee - InfoKeeper

Fitoplasmi delle drupacee - InfoKeeper

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Università di Torino<br />

<strong>Fitoplasmi</strong> <strong>delle</strong> <strong>drupacee</strong><br />

La malattia, la situazione piemontese, cosa fare<br />

Nota a cura di D. Demaria, G. Vittone (CReSO), R. Tedeschi e A. Alma (Università di Torino)<br />

La malattia<br />

I giallumi europei <strong>delle</strong> <strong>drupacee</strong> (European Stone Fruit Yellows, ESFY) comprendono una serie di<br />

sindromi che colpiscono diverse specie di <strong>drupacee</strong> e che una volta venivano considerate<br />

separatamente e denominate in modi diversi (accartocciamento fogliare clorotico dell’albicocco,<br />

leptonecrosi del susino cino-giapponese, deperimento del susino europeo, accartocciamento fogliare<br />

clorotico del pesco, giallume, giallume europeo e deperimento del pesco, giallume e deperimento<br />

del mandorlo). Dal 1994 però è noto che queste affezioni sono associate allo stesso agente<br />

patogeno, ovvero un fitoplasma che oggi viene chiamato “Candidatus Phytoplasma prunorum”.<br />

I fitoplasmi sono dei microrganismi privi di parete cellulare che vivono nel floema <strong>delle</strong> piante<br />

creando degli scompensi al normale flusso della linfa elaborata e degli squilibri ormonali.<br />

Considerando che nelle <strong>drupacee</strong>, a differenza di quanto avviene nelle pomacee, i tubi cribrosi sono<br />

funzionanti duranti tutto l’anno, il fitoplasma è sempre presente nella parte aerea seppure con una<br />

fluttuazione stagionale: la concentrazione è massima nei mesi estivi ed autunnali e molto bassa in<br />

primavera (Aprile-Maggio). Il patogeno attacca in natura varie specie del genere Prunus ed in<br />

primo luogo le piante di albicocco, di susino cino-giapponese e di pesco mentre le cultivar di susino<br />

europeo sono di solito tolleranti. Inoltre il fitoplasma è stato anche riscontrato in specie di Prunus<br />

spontanee, tra cui il prugnolo (Prunus spinosa) spesso presente ai bordi dei campi, dove però la<br />

malattia risulta latente. Relativamente alle specie coltivate di maggior importanza economica,<br />

l’infezione si evidenzia con manifestazioni differenti nei diversi periodi del ciclo vegetativo nelle<br />

varie specie.<br />

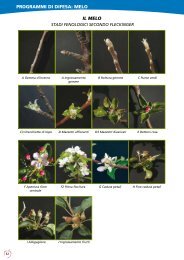

Sintomatologia caratteristica su albicocco e susino cino-giapponese:<br />

Durante il riposo vegetativo:<br />

schiusura anticipata <strong>delle</strong> gemme<br />

di qualche ramo o dell’intera pianta<br />

che producono piccole rosette di<br />

foglie ed eventualmente qualche<br />

mazzetto fiorale. Le piante malate<br />

sono così facilmente riconoscibili<br />

perché presentano le foglie prima o<br />

contemporaneamente ai fiori.<br />

A primavera inoltrata: foglie<br />

clorotiche e di dimensioni ridotte,<br />

con nervature sempre clorotiche o necrosate.<br />

In estate: ripiegamento dei margini fogliari verso l’alto.<br />

Schiusura anticipata gemme<br />

Susino: Foglie clorotiche e nervature<br />

arrossate<br />

Albicocco: Ripiegamento margini fogliari

Sintomatologia caratteristica su pesco, percoche e nettarine:<br />

In estate: vegetazione stentata, ispessimento della lamina fogliare e ripiegamento dei margini<br />

fogliari verso l’alto. Arrossamento fogliare, accompagnato da torsione all’indietro della foglia,<br />

portamento pendulo e forte ingrossamento del rachide e <strong>delle</strong> nervature principali, le nervature<br />

appaiono così in rilievo sulla superficie della lamina.<br />

In tarda estate: possibile formazione di scopazzi portanti foglie piccole clorotiche e saltuaria<br />

emissione di fiori.<br />

In albicocco e susino la malattia può causare la morte della pianta in 2-5 anni. Il decorso della<br />

malattia dipende molto dal portinnesto utilizzato: in generale i soggetti più sensibili appartengono<br />

alla specie P. persica (Franco, Rubirà, Rutgers, Red Leaf, Montclear), così come anche il franco di<br />

albicocco, e gli ibridi G.F. 677, Marianna G.F. 8-1 e il clone Mr.S. 2/5. E’ anche importante<br />

considerare che i polloni del mirabolano e del susino europeo sono molto appetiti per<br />

l’alimentazione e l’ovideposizione dell’insetto vettore. Sarebbe quindi consigliabile scegliere<br />

portinnesti poco polloniferi o praticare un’accurata rimozione dei polloni almeno fino a fine luglio,<br />

quando la psilla abbandona le <strong>drupacee</strong> per recarsi su altri ospiti per l’estivazione e lo svernamento.<br />

La trasmissione e l’insetto vettore<br />

Il fitoplasma agente causale dei giallumi europei <strong>delle</strong> <strong>drupacee</strong> è<br />

trasmesso in natura dalla psilla Cacopsylla pruni. Questo insetto<br />

compie una generazione all’anno e arriva sulle <strong>drupacee</strong>, dapprima<br />

quelle spontanee, come il prugnolo, tra la metà di febbraio e la<br />

metà di marzo, e in aprile-maggio vi depone le uova. All’inizio di<br />

luglio le psille abbandonano le <strong>drupacee</strong> spostandosi su conifere,<br />

preferenzialmente abeti e pino d’Aleppo dove estivano e svernano<br />

come adulti. La trasmissione è di tipo persistente propagativa,<br />

ovvero il fitoplasma si moltiplica all’interno del corpo dell’insetto<br />

e la psilla, una volta che ha acquisito il fitoplasma, rimane infettiva<br />

per tutta la sua vita.<br />

Le popolazioni di C. pruni sono di solito di bassa entità, ma è<br />

possibile riscontrare un numero molto elevato di individui infetti,<br />

C. pruni<br />

fino al 49%. La maggior parte di questi è stata riscontrata su<br />

prugnolo, ospite chiave nel ciclo epidemiologico della malattia, in<br />

quanto buon ospite del fitoplasma e del suo vettore e in grado di assicurare la sopravvivenza del<br />

patogeno anche in assenza di <strong>drupacee</strong> coltivate. La diffusione dell’infezione in campo sarebbe<br />

dovuta in massima parte ai reimmigranti infetti, mentre i reimmigranti sani che si infettano<br />

successivamente e gli adulti di nuova generazione non riescono a diffondere localmente l’infezione,<br />

probabilmente a causa di una carica di fitoplasmi bassa all’interno del corpo, ma saranno<br />

importanti nel propagare l’infezione la stagione successiva.<br />

Il fitoplasma dei giallumi europei <strong>delle</strong> <strong>drupacee</strong> si trasmette anche mediante materiale di<br />

propagazione infetto sia in vegetazione, sia in stato di riposo invernale. Infatti nella parte epigea<br />

<strong>delle</strong> <strong>drupacee</strong>, a differenza di quello che succede nelle pomacee, si trovano tubi cribrosi funzionali<br />

tutto l’anno. Tale fitoplasma non si trasmette per seme, né mediante gli arnesi di potatura.<br />

Nella tabella seguente sono riassunte le modalità di trasmissione dell’ESFY e sono messe a<br />

confronto con le modalità di trasmissione degli scopazzi del melo (AP, Apple Proliferation) e del<br />

pero (PD, Pear Decline)

Modalità di<br />

trasmissione<br />

ESFY<br />

(Giallumi <strong>delle</strong> <strong>drupacee</strong>)<br />

AP<br />

(Scopazzi del melo)<br />

Seme No No No<br />

Forbici di potatura No No No<br />

Innesto radicale<br />

(contatto tra radici nel<br />

suolo)<br />

Materiale di<br />

propagazione infetto<br />

Insetti Vettori<br />

PD<br />

(Moria del pero)<br />

Non dimostrato Sì Non dimostrato<br />

in vegetazione: sì<br />

in riposo vegetativo: sì<br />

Cacopsylla pruni<br />

in vegetazione: sì<br />

in riposo vegetativo: no<br />

C. melanoneura<br />

Cacopsylla picta<br />

Fieberiella florii<br />

in vegetazione: sì<br />

in riposo vegetativo: no<br />

Cacopsylla pyri<br />

Cacopsylla pyricola<br />

Le ricerche del CReSO<br />

Presenza del vettore<br />

In entrambe gli anni di indagine è risultata poco significativa la presenza del vettore C. pruni,<br />

vettore di ESFY, in tutti gli impianti monitorati (albicocco, pesco, susino). Nel 2006 le catture del<br />

vettore C. pruni sono risultate molto basse. Infatti solo l’8 aprile sono state registrate due catture su<br />

pesco ed albicocco ed una cattura su susino. Nel 2007 si conferma la scarsa presenza dell’insetto<br />

con catture altrettanto sporadiche. Non pare quindi imputabile unicamente alla C. pruni la<br />

diffusione dell’avversità. Resta da accertare con ulteriori osservazioni se questa scarsa diffusione<br />

dell’insetto sia da ascrivere ad una temporanea flessione <strong>delle</strong> popolazioni o rifletta una condizione<br />

stabile. In ogni caso benché questo dato faccia ben sperare nell’immediato, è da dire che la<br />

progressiva diffusione della coltivazione del susino, pianta ospite dell’insetto, non potrà che portare<br />

ad un aumento dello stesso.<br />

Presenza del fitoplasma<br />

Viceversa, a fronte di uno scenario tutto sommato tranquillizzante per quanto riguarda il vettore, la<br />

situazione appare critica con l’indagine sulle piante già infettate dal fitoplasma.<br />

L’indagine sulla diffusione del fitoplasma nel 2006 ha evidenziato una elevata diffusione<br />

dell’agente causale dell’ESFY soprattutto negli impianti di susino e con particolare riferimento a<br />

giovani soggetti con età compresa tra 1 e 3 anni. In particolare solo il 10% <strong>delle</strong> aziende visitate è<br />

risultato non avere nessuna pianta infetta a fronte di un 90% con almeno una pianta infetta per<br />

impianto. In generale il 73% dei campioni analizzati è risultato positivo.<br />

Nel 2007 le aziende con almeno un campione positivo sono state poco meno della metà, il 45%. In<br />

generale quindi sia nel 2006 che nel 2007 le piante infette risultano essere la maggior parte e<br />

comunque mai meno della metà <strong>delle</strong> piante monitorate. Inoltre nel 2007, grazie al gran numero di<br />

aziende visitate, è stato possibile dividere i risultati riguardanti il susino, per anno d’impianto e per<br />

sintomatologia al momento del prelievo dei campioni. Si vede come già con piante di recente<br />

impianto (1 anno) si abbiano individui infetti la cui percentuale rimane più o meno costante anche<br />

con frutteti di più vecchio impianto. Escludendo la possibilità di un infezione repentina, molto<br />

improbabile soprattutto viste le percentuali di piante infette e la bassa presenza del vettore C. pruni,<br />

rimane l’ipotesi che il fitoplasma provenga dalla preparazione dei portainnesti e/o <strong>delle</strong> marze in<br />

vivaio. Risulta infatti che le verifiche sulla sanità <strong>delle</strong> piante madri ad opera dei servizi fitosanitari<br />

si limitino a controlli visivi in quanto l’analisi molecolare è particolarmente dispendiosa. È tuttavia<br />

noto che la sintomatologia non corrisponda in modo bi-univoco con la presenza del fitoplasma e<br />

questo potrebbe spiegare l’inefficacia di tali controlli. Questo è evidente anche dall’analisi dei dati<br />

dell’indagine qui presentata dove una percentuale cospicua <strong>delle</strong> piante con pochi sintomi risulta<br />

infetta. Inoltre è noto che tanto più la pianta è giovane tanto meno è probabile che mostri il suo stato<br />

di infezione. Questo spiega probabilmente il fatto che nell’indagine illustrata l’infezione appaia<br />

maggiore in impianti più vecchi di 8 anni.<br />

Per quanto attiene all’albicocco, sebbene i dati a disposizione non consentano un’analisi attenta<br />

come per il susino, la situazione non pare meno preoccupante anche se la coltura soffre ancor

maggiormente dalla presenza della batteriosi (Pseudomonas syringae pv. syringae). L’indagine<br />

condotta ha evidenziato un 50% di piante infette tra quelle presentanti sintomi, <strong>delle</strong> quali l’8% da<br />

piante con gravi sintomi ed il 42% da piante con sintomi non molto evidenti.<br />

Il problema è quindi inequivocabilmente grave soprattutto per la coltura del susino. È da dire che<br />

questa situazione non è una prerogativa del comprensorio frutticolo piemontese ma è del tutto<br />

analoga a quanto accade in altre realtà produttive europee e nazionali. La coltura del susino infatti<br />

resta con ampi margini di redditività proprio grazie alle difficoltà che la sua coltivazione comporta,<br />

in larga parte proprio a causa dell’infezione da fitoplasmi.<br />

In conclusione pare che il problema origini dal materiale vivaistico in quanto sono infette piante al<br />

primo anno di impianto. Inoltre, siccome il vettore non è presente con popolazioni importanti e le<br />

percentuali di infezione presenti negli impianti al primo anno si mantengono pressoché costanti<br />

anche in quelli di più anni, pare che questa sia la principale causa di diffusione del fitoplasma che al<br />

momento non sembra avere mezzi di diffusione ulteriore.<br />

Indicazioni pratiche<br />

Premesso che non sono possibili interventi di difesa diretti ai fitoplasmi (analogamente a quanto<br />

accade con i virus) la miglior difesa è la prevenzione dell’infezione. Di seguito si forniscono<br />

schematicamente alcune indicazioni che seppur non risolutive possono contribuire alla limitazione<br />

dei danni.<br />

FINALITA’ AZIONE CONSIDERAZIONI<br />

Utilizzo materiale vivaistico • Fattibile a fronte di analisi molecolari<br />

sano<br />

• costi elevati<br />

Ridurre le fonti<br />

Eradicazione completa <strong>delle</strong><br />

d’inoculo<br />

• Danni economici considerare la<br />

piante infette<br />

possibilità di un indennizzo<br />

Eradicazione spontanee infette • Difficilmente praticabile<br />

Ostacolare la<br />

• Considerare le combinazioni più<br />

moltiplicazione del Utilizzo di varietà e portinnesti<br />

appropriate dal punto di vista<br />

patogeno e/o la resistenti o tolleranti (ved. tabelle<br />

agronomico ed economico<br />

manifestazione dei<br />

di seguito)<br />

• Necessita di lunghe sperimentazioni<br />

sintomi<br />

Ridurre la<br />

trasmissione di<br />

ESFYP<br />

Distruzione dei polloni<br />

(C. pruni vive preferibilmente su<br />

polloni radicali di susino e<br />

mirabolano)<br />

Scelta di portinnesti poco<br />

polloniferi<br />

Lotta diretta al vettore<br />

• Relativamente facile da attuare<br />

• Relativamente facile da attuare<br />

• Bisogna prima conoscere bene la<br />

biologia e l’abbondanza dell’insetto sul<br />

territorio

Sensibilità varietale a ESFYP<br />

ALBICOCCO<br />

PESCO<br />

SUSINO CINO-<br />

GIAPPONESE<br />

SUSINO<br />

EUROPEO<br />

SENSIBILI o MOLTO SENSIBILI<br />

Beliana, Flamin Gold, Priana, Orangered,<br />

Saybel, S. Castrese, Sweet Cot<br />

Tutte, soprattutto: Royal Gem, Royal Glory,<br />

Stark Red Gold, Super Crimson, Venus<br />

Tutte, tranne quelle indicate a lato.<br />

Prugna di Dro’, Prugna d’Ente<br />

POCO o MEDIAMENTE<br />

SENSIBILI<br />

Bebeco, Goldrich, Harcot,<br />

Rossa di Roussilion,<br />

Non individuate<br />

Angeleno, Catalina, Obilnaja,<br />

Shiro (risentono poco dal<br />

punto di vista produttivo)<br />

Di solito l’infezione è latente<br />

Comportamento dei Portinnesti<br />

P. persicae (Franco, Montclear, Rubirà, Rutgers Red Leaf)<br />

MOLTO<br />

Franco di albicocco<br />

SENSIBILI<br />

G.F. 677, Marianna G.F. 81, MR.S 2/5<br />

Mirabolano da seme e mirabolano 29C (?)<br />

SENSIBILI<br />

Istharà<br />

P.insititia (S.Giuliano)<br />

POCO<br />

P. domestica (Ackerman, Brompton, P2175)<br />

SENSIBILI<br />

NESSUNA<br />

INDICAZIONE<br />

P.cerasifera (Myrabi)<br />

Adesoto, Barrier 1, Cadaman, Citation, Fire, Julior, Pluminà Ferlenein,<br />

Pumiselect, Penta, Tetra, Torinel, Wavit<br />

La lotta contro il vettore<br />

Se venisse accertata una presenza elevata del vettore C. pruni una lotta diretta potrebbe limitare la<br />

diffusione dell’avversità. Analogamente a quanto avviene per la Cacopsylla melanoneura vettore<br />

degli sopazzi del melo (Apple Proliferation, AP), si potrebbe ipotizzare di intervenire prima dei<br />

picchi di presenza dei reimmigranti e della nuova generazione. Resterebbero tuttavia da verificare<br />

l’efficacia dei principi attivi disponibili e l’esatto posizionamento dal momento che non è ancora<br />

ben definito il ciclo dell’insetto. Si ribadisce tuttavia che le popolazioni estremamente ridotte<br />

riscontrate su albicocco e pesco lasciano, almeno al momento, dei dubbi circa la reale efficacia dei<br />

trattamenti.