IL LABIRINTO - tavola di smeraldo

IL LABIRINTO - tavola di smeraldo

IL LABIRINTO - tavola di smeraldo

- No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Nuova Serie. Numero 18 - Luglio 2013<strong>IL</strong> <strong>LABIRINTO</strong>Reg. Tribunale <strong>di</strong> Torino n.50 del 09/10/2009PERIODICO TELEMATICO DI INFORMAZIONE CULTURALERIVISTA UFFICIALE DEL:In evidenza in questo numero:TORTURA E MORTE PERSTREGONERIA OGGIA cura <strong>di</strong> Katia SomàVESTA E <strong>IL</strong> FUOCO DI ROMAA cura <strong>di</strong> Paolo GalianoLA BIBLIOTECA MALATESTIANAA cura <strong>di</strong> Katia Somà

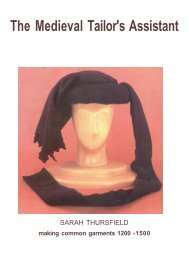

<strong>IL</strong> <strong>LABIRINTO</strong> N.18 Luglio 2013Perio<strong>di</strong>co telematico <strong>di</strong> informazione culturale a cura del Circolo Culturale Tavola <strong>di</strong> SmeraldoEDITORIALESOMMARIOE<strong>di</strong>toriale pag 2La Stregoneria nelle Alpi Occidental i pag 3Comandare la tempesta pag 4Tortura e morte per stregoneria oggi pag 7Vesta e il fuoco <strong>di</strong> Roma pag 10Il Barbiere della Peste (Pt. 2°) pag 14La Biblioteca Malatestiana <strong>di</strong> Cesena pag. 17Rubriche- Le nostre recensioni pag. 20- Conferenze ed Eventi pag. 21Perio<strong>di</strong>co BimestraleNuova Serie – Numero 18 Anno IV - Luglio 2013RedazioneVia Maiole 5/A 10040, Leinì (TO)E<strong>di</strong>toreCircolo Culturale Tavola <strong>di</strong> SmeraldoSede Legale: Via Carlo Alberto n°37, 10088 Volpiano (TO)Direttore E<strong>di</strong>torialeSandy FurliniDirettore ResponsabileLeonardo RepettoDirettore ScientificoFederico BottigliengoComitato E<strong>di</strong>torialeFederico Bottigliergo, Paolo Galiano, Katia SomàImpaginazione e Progetto GraficoSandy FurliniFoto <strong>di</strong> CopertinaMostra “Stregoneria, Torture ed Inquisizione”. Rivara 2013.Foto <strong>di</strong> Katia SomàSection e<strong>di</strong>torsAntico Egitto: Federico BottigliengoStregoneria in Piemonte: Massimo CentiniArcheologia a Torino e <strong>di</strong>ntorni: Fabrizio DiciottiFruttuaria: Marco NotarioAntropologia ed Etnome<strong>di</strong>cina: Antonio GuerciPsicologia e psicoterapia: Marilia Boggio MarzetTerminato il primo semestre <strong>di</strong> attività culturali, il CircoloTavola <strong>di</strong> Smeraldo si prepara ad affrontare una nuovaimpresa: la Rassegna Riflessioni su… in programma per iprossimi 26 e 27 Ottobre. Nel frattempo volgiamo lo sguardoin<strong>di</strong>etro e osserviamo: la 4° e<strong>di</strong>zione del convegno LaStregoneria nelle Alpi Occidentali è terminata con un bilancionettamente positivo: un palinsesto <strong>di</strong> relatori tutto nuovo eoriginale ha accompagnato la platea per un paio <strong>di</strong> giorni incui la figura della strega è stata per la prima volta analizzatasotto il profilo delle arti contemporanee. Massimo Centini,storico collaboratore del Circolo ha terminato il suo interventorichiamando l’attenzione a soffermarci sul significato dellastrega nel mondo contemporaneo e a quanto pregnante èancora la sua immagine nella vita <strong>di</strong> tutti i giorni.Nuove promesse e progetti sono stati <strong>di</strong>scussi al tavolo delleautorità politiche che questa volta propongono ad<strong>di</strong>rittura unarie<strong>di</strong>zione del Convegno tutto a spese della Regionenell’autunno 2013… Beh… credo che questa volta sia statosparato proprio in alto… Ma dovevamo mettere in pie<strong>di</strong> unevento a spese nostre per farci <strong>di</strong>re bravi??? No, è ora <strong>di</strong>smetterla con questi formalismi acchiappavoti: grazie per laproposta ma ci penseremo…. Intanto voci nuove giungono daNord e l’aria <strong>di</strong> una e<strong>di</strong>zione biennale rilassa tutti, la sedeproposta è molto allettante e prestigiosa.. Il contesto ancor <strong>di</strong>più… vedremo.Intanto vi offriamo questo nuovo numero del <strong>LABIRINTO</strong>, connuovi articoli e forti riflessioni ancora sul mondo dellastregoneria e non solo. Aspettiamo Ottobre, il mese dellame<strong>di</strong>tazione interiore e quest’anno del Testamento Biologico.Buona lettura.(Sandy Furlini)Registrazione Tribunale <strong>di</strong> Torino n°50 del 09/10/2009Tutti i <strong>di</strong>ritti <strong>di</strong> proprietà sono riservati a: Circolo Culturale Tavola <strong>di</strong> Smeraldo nella figura del suoLegale RappresentanteLa Rivista “<strong>IL</strong> <strong>LABIRINTO</strong>” viene pubblicata al sito web www.<strong>tavola</strong><strong>di</strong><strong>smeraldo</strong>.it, visionabile escaricabile gratuitamente. L’eventuale stampa avviene in proprio e con <strong>di</strong>stribuzione gratuita fino anuova deliberazione del Comitato E<strong>di</strong>toriale.La riproduzione anche parziale degli articoli o immagini è espressamente riservata salvo <strong>di</strong>versein<strong>di</strong>cazioni dell’autore (legge 22 Aprile 1941 n.633)Ogni autore è responsabile delle proprie affermazioniLe immagini sono tutte <strong>di</strong> Katia Somà. Per quelle specificate, la redazione si è curata della relativa autorizzazione degliaventi <strong>di</strong>ritto. Hanno collaborato per questo numero: Christian Cometto, Carlo Doato, Alessandro Silvestri, AnnamariaCamoletto, Gianluca Sinico, Fior MarioCircolo Culturale Tavola <strong>di</strong> SmeraldoSede Legale: Via Carlo Alberto n°37 10088 Volpiano (TO)C.F.= 95017150012Reg. Uff Entrate <strong>di</strong> Rivarolo C.se (TO) il 09-02-2009Atto n° 211 vol.3ATel. 335-6111237http://www.<strong>tavola</strong><strong>di</strong><strong>smeraldo</strong>.itmail: <strong>tavola</strong><strong>di</strong><strong>smeraldo</strong>@msn.comAssociazione culturale iscrita all‘albo delle Associazioni del Comune <strong>di</strong> Volpiano (TO).Art. 3 Statuto Associativo:L’Associazione persegue lo scopo <strong>di</strong> organizzare ricerche culturali storiche, filosofiche, etiche ed antropologiche destinate alla crescita intellettuale dei propri soci edella collettività cui l’Associazione si rivolge.Stu<strong>di</strong>a in particolar modo la storia e la cultura Me<strong>di</strong>evale.Con la sua attività, promuove l'interesse e la conoscenza dei beni culturali ed ambientali del territorio.Collabora con Associazioni culturali nell’intento <strong>di</strong> rafforzare il recupero delle nostre ra<strong>di</strong>ci storiche in un’ottica <strong>di</strong> miglioramento del benessere collettivo. Particolareè l’impegno riguardo agli stu<strong>di</strong> etici, filosofico/antropologici nonché simbolici che possono essere <strong>di</strong> aiuto nel perseguimento degli obiettivi statutari.Pag.2

<strong>IL</strong> <strong>LABIRINTO</strong> N.18 Luglio 2013Perio<strong>di</strong>co telematico <strong>di</strong> informazione culturale a cura del Circolo Culturale Tavola <strong>di</strong> SmeraldoLA STREGONERIA NELLE ALPI OCCIDENTALIUNA QUARTA EDIZIONE STIMOLANTE(a cura <strong>di</strong> Sandy Furlini)Si è concluso il Convegno sulla stregoneria tenutosi a Rivara(TO) il 25 e 26 Maggio 2013. Una e<strong>di</strong>zione tutta nuova, fatta<strong>di</strong> interventi ad ampio respiro, portati in sala da appassionatied esperti del mondo della stregoneria a 360 gra<strong>di</strong>. Non si ètrattato infatti <strong>di</strong> una <strong>di</strong>samina storica ed eru<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> eventi odocumenti ma bensì <strong>di</strong> una carrellata <strong>di</strong> ciò che la figura dellastrega a lasciato oggi, nel nostro mondo, quello fatto <strong>di</strong>pellicola cinematografica, <strong>di</strong> internet e <strong>di</strong> espressioneartistica. Senza dubbio ar<strong>di</strong>ta impresa è stata quella <strong>di</strong>proporre una due giorni <strong>di</strong> arricchimento culturale oggi,periodo in cui null’altro importa, pare, se non le sorti dei nostrigovernanti che i più getterebbero fra le fiamme dei roghi aguisa <strong>di</strong> stregoni condannati all’ultimo supplizio.Ebbene, nonostante tutto, compresa una minacciaincombente sul canavese <strong>di</strong> imperiosi rovesci metereologici, ilparco <strong>di</strong> Villa Ogliani <strong>di</strong> Rivara ha ospitato il suo eventoraccogliendo ampi consensi dai convenuti. Anche quest’annoregistriamo partecipanti da terre lontane: Milano, Pavia,Aosta: una grande sod<strong>di</strong>sfazione per l’organizzazione, segnoche il lavoro che si sta facendo è in<strong>di</strong>rizzato sulla stradagiusta.L’apertura del Convegno con: Sandy Furlini (Presidente Tavola <strong>di</strong> Smeraldo),Laura Allice (Assessore alla Cultura del Comune <strong>di</strong> Levone –TO-), FabrizioComba (Vicepresidente del Consiglio Regionale del Piemonte), Rosy Falletti(Assessore alla Cultura Comune <strong>di</strong> Saint-Denis -AO-)Foto Katia SomàIl Gruppo storico <strong>IL</strong> MASTIOKatia Somà (Segretario del Circolo Tavola <strong>di</strong> Smeraldo) el’antropologo Massimo Centini (Collaboratore del Centro Stu<strong>di</strong>e Ricerche sulla Stregoneria in Piemonte)Durante i due giorni dei lavori del Convegno, il pubblico hapotuto vivere una atmosfera molto suggestiva nel Parcoche ci ha ospitati: un grande accampamento allestito instile me<strong>di</strong>evale dai gruppi storici ospiti ha regalatomomenti <strong>di</strong> grande interesse e curiosità: dalle botteghe deimestieri alle armi dei cavalieri, alle tende allestite deisignori del luogo e venuti da lontano. Per l’occasioneerano presenti i Gruppi: il Mastio (Ivrea), Dulcadanza(Magnano), Genti del Maloch (Chieri), Ordo Regius (Susa),Arcieri della Rupe <strong>di</strong> Viana (Rivara) e Castrum Vulpiani <strong>di</strong>Volpiano. Una accattivante e ricca mostra sulle torture el’Inquisizione ha tenuto impegnato il pubblico fraricostruzioni e pannelli espositivi con descrizioniminuziose.Pag.3

<strong>IL</strong> <strong>LABIRINTO</strong> N.18 Luglio 2013Perio<strong>di</strong>co telematico <strong>di</strong> informazione culturale a cura del Circolo Culturale Tavola <strong>di</strong> SmeraldoCOMANDARE LA TEMPESTA(a cura <strong>di</strong> Massimo Centini)La credenza che attribuiva alle masche il potere <strong>di</strong>suscitare temporali e comandare a loro piacimento lecon<strong>di</strong>zioni atmosferiche ha un’origine molto antica e fumotivo <strong>di</strong> profonde <strong>di</strong>spute teologiche e <strong>di</strong> dotte<strong>di</strong>squisizioni scientifiche e religiose. I teologi me<strong>di</strong>evalicredevano che all’origine <strong>di</strong> alcuni fenomeni atmosfericivi fosse il <strong>di</strong>avolo e i suoi poteri elargiti alle streghe. Infondo, la presenza <strong>di</strong> demoni situati quasi in sospensionetra la terra e il cielo, capaci <strong>di</strong> con<strong>di</strong>zionare gli eventinaturali, fu accettata fin dall'origine del Cristianesimo:San Paolo, risentendo <strong>di</strong> una certa tra<strong>di</strong>zione astrologicavicino-orientale, si riferisce chiaramente a queste entitàmaligne . (1)Nel libro De lamiis et phitonicis mulieribus (1489) delgiurista svizzero Ulrich Molitor e nella raccolta dellepre<strong>di</strong>che Die Emeis (Le formiche) del teologo tedescoJohannes Geiler von Kaysersberg (1516), sonocontenute illustrazioni che descrivono il potere dellestreghe <strong>di</strong> suscitare tempeste e temporali.Due delle numerose xilografie del Die Emeis (attribuitead Hans Baldung Grien) offrono un chiaro riferimentoalla cosiddetta magia tempestaria. Una in particolare,propone tre streghe che effettuano le loro pratichetempestarie mentre dal cielo si sta già per abbattere untemporale che pare agitare un animale domesticopresente in secondo piano.Tutto intorno sono presenti simboli che rendonoulteriormente drammatica la ricostruzione: ossa e crani inparticolare. Una strega sorregge uno strano stendardo <strong>di</strong><strong>di</strong>fficile interpretazione. Sulla destra un misterioso esserepare fuoriuscire dal tronco <strong>di</strong> un albero: forse un demonepartecipante al sabba, in cui sono presenti formaliriconducibili alle <strong>di</strong>vinità boschive. In un’altra incisione <strong>di</strong>Hans Baldung Grien, intitolata Le streghe (1516) econservata nella Civica Raccolta Bertarelli del CastelloSforzesco <strong>di</strong> Milano, è raffigurato un misteriosocontenitore (reso ancor più criptico da una serie <strong>di</strong>decorazioni e da alcuni caratteri indecifrabili) dal qualefuoriesce una potenza oscura in cui si intravedono, oltre adei soggetti indefiniti, anche dei piccoli animali: forse rospi.Hans Baldung GrienStreghe. Hans Baldung Grien. 1516È Infatti noto che l’attività delle streghe tempestarietendeva spesso a colpire non solo i raccolti, ma anche lemandrie.Nella seconda xilografia, la scena è tipica del sabba in cuitre streghe, due delle quali nude, lasciano fuoriuscire daun contenitore una strana dynamis che si alza verso ilcielo.Una delle streghe porge un piatto in cui sono contenuti duevolatili spennati e cotti. La strega che cavalca il capro,sorregge con un forcone, un vaso colmo fino all’orlo, dalquale escono due corna.L’opera è particolarmente articolata e tenebrosa,indubbiamente costituisce una delle realizzazioni in cui iprodotti magici usati come ingre<strong>di</strong>enti risultano inseriti inuna traiettoria iconografica particolarmente esplicativa.Già a partire dal IX secolo, la Chiesa dovette far fronte allacredenza popolare che riconosceva non solo al <strong>di</strong>avolo,ma anche alle streghe, la capacità <strong>di</strong> determinaretempeste, temporali, ecc. ecc.Nel testo me<strong>di</strong>evale più caratteristico su questa <strong>di</strong>ffusacredenza, il Liber contra insulsam opinionem de gran<strong>di</strong>neet tonitruis <strong>di</strong> Agobardo <strong>di</strong> Lione (+840), ogni fenomeno,sia esso dovuto alle streghe o al <strong>di</strong>avolo, è ritenutopossibile solo “per praeceptum dei”.Agobardo considerava comunque i tempestari frutto <strong>di</strong> unasciocca superstizione, sopravvissuta attraverso lapenetrazione incontrollata <strong>di</strong> elementi pagani all'internodella tra<strong>di</strong>zione popolare: “in queste regioni quasi tutti gliuomini, nobili o no, citta<strong>di</strong>ni o conta<strong>di</strong>ni, vecchi e giovani,ritengono che la folgore e il tuono possano obbe<strong>di</strong>re alcomando degli uomini (...) <strong>di</strong>cono in effetti quando sentonoil tuono e vedono la folgore: Aura levatitia est. Se poi sichiede loro che cosa significhi aura levatitia, confessano,con vergogna e a volte con rimorso, oppurefiduciosamente, come nel caso degli ignoranti, che folgoree tuono sono scatenati da incantesimi <strong>di</strong> uomini dettitempestarii, e che perci si <strong>di</strong>ce Levatitiam auram (…)Pag.4

<strong>IL</strong> <strong>LABIRINTO</strong> N.18 Luglio 2013Perio<strong>di</strong>co telematico <strong>di</strong> informazione culturale a cura del Circolo Culturale Tavola <strong>di</strong> SmeraldoSe dunque Dio onnipotente, grazie alla Sua potenza, flagella inemici dei giusti con inondazioni, gran<strong>di</strong>ne e pioggia, ed allaSua mano è impossibile sfuggire, sono del tutto ignorantidelle cose <strong>di</strong> Dio quanti affermano che anche gli uominipossono fare una cosa del genere. Di fatti, se gli uominipotessero far gran<strong>di</strong>nare sarebbero anche capaci <strong>di</strong> farpiovere: <strong>di</strong> fatti non si è mai visto una gran<strong>di</strong>nata che nonfosse accompagnata dalla pioggia. Si potrebbero cosìven<strong>di</strong>care dei loro avversari non solo rubando loro le messi,ma ad<strong>di</strong>rittura togliendo loro la vita: quando <strong>di</strong> fatti i nemicidegli stregoni tempestari si trovassero in viaggio oppure alloscoperto nei campi, questi potrebbero suscitare contro <strong>di</strong> lorouna gran<strong>di</strong>nata tanto potente da ucciderli. In effetti, certi<strong>di</strong>cono che vi sono tempestari i quali possono adunare in unpunto solo e là farla cadere tutta la gran<strong>di</strong>ne che cade sparsain una regione, essi sono in grado <strong>di</strong> concentrarla su unfiume, su una selva non coltivata, ad<strong>di</strong>rittura su un barilesotto il quale il nemico loro si nascondesse. Di frequente hou<strong>di</strong>to affermare con sicurezza da alcuni che essi sapevanoche cose del genere erano accadute; ma non ho ancorasentito nessuno testimoniare <strong>di</strong> averle vedute <strong>di</strong> persona.Una volta mi fu detto <strong>di</strong> uno che <strong>di</strong>ceva <strong>di</strong> averlepersonalmente constatate. Io mi affrettai a conferire con lui ecosì feci. E <strong>di</strong>scutendo poiché‚ egli assicurava <strong>di</strong> essere statotestimone oculare con molte preghiere e scongiuri e perfinocon minaccia <strong>di</strong> sanzioni spirituali, lo costrinsi a promettereformalmente <strong>di</strong> non <strong>di</strong>re che la verità. A quel punto eglicontinuò ad affermare che ciò che <strong>di</strong>ceva corrispondeva averità e citò persone presenti e circostanze <strong>di</strong> luogo e <strong>di</strong>tempo: ma dovette anche confessare che da parte sua nonera stato presente <strong>di</strong> persona” (2). In Occidente, la credenzapotrebbe aver avuto origine nella tra<strong>di</strong>zione che attribuiva allesacerdotesse dei Celti (le cosiddette druide, ammesso chesiano realmente esistite) la capacità <strong>di</strong> suscitare tempeste etemporali: ma siamo a livello <strong>di</strong> supposizione, <strong>di</strong>fficile daverificare vista la scarsità <strong>di</strong> fonti (3).Per abbattere il potere delle streghe erano in uso “formuleantitempestarie”: aspersione <strong>di</strong> acqua benedetta, a cui siaggiungevano processioni e rogazioni per fugare gli spiritiimmon<strong>di</strong> ed erranti, per allontanare ogni nefasta potenza del<strong>di</strong>avolo, per sterminare i fantasmi e le minacce <strong>di</strong>aboliche (4).Giove Pluvio. Colonna AurelianaDe Lamiis et pythonicis mulieribus <strong>di</strong> Ulrich Molitor, 1849La Lex Wisigothorum prevedeva che i tempestarifossero fustigati, rasati e “così condotti per le terre ovesi credeva che, con arti magiche, fossero stati lacausa <strong>di</strong> devastanti nubifragi e uragani”.Inoltre, secondo Agobardo, la magia tempestarlapoteva anche essere una forma <strong>di</strong> ritorsione attuatadalle streghe che, prima <strong>di</strong> attivare il loro potere<strong>di</strong>struttivo, imponevano ai conta<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> pagare unasorta <strong>di</strong> “protezione”; qualora non fossero statesod<strong>di</strong>sfatte le loro richieste, le adepte <strong>di</strong> Satanaavrebbero scatenato Giove pluvio.La fantasia popolare ha naturalmente esasperato i fattifino al parossismo; emblematica un’altra notiziaproveniente ancora da Agobardo: “Io stesso ho vistomolti <strong>di</strong> questi folli che prendevano per vere leaffermazioni più assurde. Mostrarono alla follaradunata tre uomini e una donna i quali si sarebberoimbattuti in navi volanti sulle nuvole ed erano tenuti incatene da molti giorni. Quin<strong>di</strong> li portarono al miocospetto e dovevano essere lapidati”.Di fatto, il vescovo <strong>di</strong> Lione si poneva comunque sullascia <strong>di</strong> una credenza piuttosto ra<strong>di</strong>cata; basti ricordareche durante il sinodo <strong>di</strong> Parigi, nell’829, si puntualizzò:“Si <strong>di</strong>ce che i maghi possano provocare anchetempeste e piogge <strong>di</strong> gran<strong>di</strong>ne, prevedere il futuro,sottrarre ad alcuni i raccolti e il latte per darli ad altri einnumerevoli cose <strong>di</strong> questo genere. Quando siscoprono uomini o donne responsabili <strong>di</strong> questicrimini, li si deve punire molto severamente, perchéessi non temono <strong>di</strong> servire apertamente il <strong>di</strong>avoloscellerato”. In effetti, streghe e stregoni tempestari, inparticolare nell’Alto Me<strong>di</strong>oevo, dovettero fare i conticon una giurisprudenza che fu particolarmente severa.Sul potere dei <strong>di</strong>avoli capaci <strong>di</strong> influenzare lecon<strong>di</strong>zioni atmosferiche, Tommaso d'Aquino scrisse:“È necessario ammettere che, con il permesso <strong>di</strong> Dio i<strong>di</strong>avoli possano causare perturbazioni atmosferiche,stimolare e convogliare i venti e far cadere fuoco dalcielo.Pag.5

<strong>IL</strong> <strong>LABIRINTO</strong> N.18 Luglio 2013Perio<strong>di</strong>co telematico <strong>di</strong> informazione culturale a cura del Circolo Culturale Tavola <strong>di</strong> SmeraldoSebbene infatti la natura del corpo non obbe<strong>di</strong>sca come aun cenno agli angeli, sia buoni sia cattivi, ma al solo Diocreatore per quanto riguarda la trasformazione delle forme,tuttavia è proprio della natura corporea nata solo per ilmoto locale <strong>di</strong> obbe<strong>di</strong>re a quella spirituale, il cui giu<strong>di</strong>zioappare nell'uomo: le membra infatti si muovono al solocomando della volontà che soggettivamente è nell'anima,cosicché‚ proseguano nel loro moto, nel modo <strong>di</strong>spostodalla volontà. Dunque tutto ciò che può avvenire per solomoto locale, può essere compiuto dalla capacità naturalenon solo <strong>di</strong> un angelo buono, ma anche <strong>di</strong> un malvagio, ameno che ciò non sia proibito <strong>di</strong>vinamente. I venti, lepiogge e le altre perturbazioni atmosferiche possonoavvenire con il solo movimento dei vapori che si liberanodalla terra e dall'acqua, per cui per causare fenomeni <strong>di</strong>questa natura è sufficiente la capacità naturale delDiavolo” (5).Tutto ciò era possibile solo se Dio lo permetteva, comespecificava anche Giovanni Nider, nel Formicarius (1437),che rifacendosi all'autorità veterotestamentaria(specificatamente la vicenda <strong>di</strong> Giobbe (Gb 1,6)affermava: “senza alcun dubbio possono (le streghe,n.d.a.) procurare fulmini, gran<strong>di</strong>ne e simili cose, ma solo seDio lo consente”.In seguito, nel Malleus maleficarum (Strasburgo 1486, cap.XV) H. Institor e J. Sprenger affermarono che le tempestecausate dalle streghe erano una sorta <strong>di</strong> punizionemandata agli uomini attraverso la me<strong>di</strong>azione dei <strong>di</strong>avoli,quasi responsabili delle punizioni per i peccatori: “lesventure che accadono nel mondo, quasi per nostrarichiesta, Dio ce le infligge me<strong>di</strong>ante i <strong>di</strong>avoli quasi infunzione <strong>di</strong> carnefici”.Secondo Lutero le streghe: “sono le prostitute del <strong>di</strong>avolo,che rubano il latte, suscitano le tempeste, cavalcanocaproni o scope, azzoppano o storpiano la gente,tormentano i bambini nella culla, tramutano gli oggetti informe <strong>di</strong>verse: sicché‚ un essere umano sembra un bue ouna vacca, e spingono la gente all'amore eall'immoralità”...F.M. Guazzo, nel suo Compen<strong>di</strong>um maleficarum (1608,cap. VI), forniva una serie <strong>di</strong> rime<strong>di</strong> “contro gran<strong>di</strong>ne etempesta” basati sostanzialmente sulla formuladell’esorcismo: “l’esorcista d non deve scomunicarle oesorcizzarle (le tempeste, n.d.a.), ma, bene<strong>di</strong>cendo Dio,pregare quest’ultimo <strong>di</strong> tenerle per misericor<strong>di</strong>a lontane, eimporre ai demoni, nel nome <strong>di</strong> Gesù, che nuvole, venti,fulmini, non ci colpiscano”.Di certo, le credenze connesse alla magia tempestariahanno avuto il loro peso nel sostenere le credenze sullemasche, nelle quale sono confluite tra<strong>di</strong>zioni del sostratofolklorico ed echi provenienti dalla caccia alle streghe cheha segnato la storia dell’Occidente.Davanti al fenomeno della cosiddetta magia tempestaria,riaffiora una vecchia domanda: è possibile fare la storiadella stregoneria, o si può fare solo la storia del concetto <strong>di</strong>stregoneria? Di fatto la storia della caccia alle streghe edei suoi residui folklorici?Chiarisce Franco Car<strong>di</strong>ni: “ammesso che il concetto <strong>di</strong>residuo sia a sua volta sotto il profilo antropologico-storicoplausibile, e che non sia invece l’esisto <strong>di</strong> un pregiu<strong>di</strong>zioevoluzionistico-deterministico, cosa che io personalmentepropendo a ritenere.In altri termini, ritengo che solo il corto circuito tra unacultura religiosa tra<strong>di</strong>zionalmente antimagica come ilcristianesimo, la maturazione del razionalismoteologico-filosofico tomistico (e non la caduta in qualcheirrazionale) e l’insorgere della crisi europea treseicentescaabbiano potuto determinare lo sviluppodell’immagine della malefica, nel senso a questa parolaattribuito da Sprenger e da Kramer e <strong>di</strong>venutopara<strong>di</strong>gmatico” (6).Nelle pratiche legate all’evocazione della pioggia - nelcaso della stregoneria considerata una presenza<strong>di</strong>struttiva - possono comunque essere scorte in nuceampie espressioni della ritualità magico-religiosaconnessa al controllo dei fenomeni meteorologici eclimatici. Sul piano etno-antropologico, ne ha offertoun’importante attestazione A.M. Di Nola: “la pioggia e ifenomeni meteorologici-climatici ad essa connessi(siccità, eccesso <strong>di</strong> pioggia, perio<strong>di</strong>cità delle piogge,inondazioni, gran<strong>di</strong>ne, tempesta, uragano, ecc.) sonoelementi fondamentali nei <strong>di</strong>fferenti ambiti economiciculturali,per la <strong>di</strong>retta <strong>di</strong>pendenza dei cicli <strong>di</strong>produzione o della <strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> preda e <strong>di</strong> beni <strong>di</strong>raccolta dalle variazioni climatiche (…) La sicurezzavitale ed economica può <strong>di</strong>pendere dall’arrivo dellepiogge stagionali, dalla loro costanza perio<strong>di</strong>ca, o anchedalla cessazione del periodo piovoso. Parallelamente,in culture che connettono la propria garanzia <strong>di</strong> essereal ciclo piovoso costante e perio<strong>di</strong>co, la pioggia puòdeterminare situazioni <strong>di</strong> crisi e <strong>di</strong> rischio se si presentaal <strong>di</strong> fuori dei tempi economicamente utili (nei perio<strong>di</strong> <strong>di</strong>maturazione terminale o <strong>di</strong> raccolto; inondazione,pioggia tempestosa, uragano, ecc.). Viceversa, intalune culture che connettono la loro sicurezza <strong>di</strong>essere al periodo asciutto, la pioggia può presentarsicome vicenda utile, attesa, desiderata quando la siccitàsi intensifica. Vi è quin<strong>di</strong>, una relatività dei valorieconomicamente utili <strong>di</strong> pioggia” (7).NOTE1) Ef 6,12.2) Liber de gran<strong>di</strong>ne et tronituis, in Patrologia latina, CIV, 151-152.3) Tacito, Annali, XIV, 30. L’idea che fosse possibile agire sulla naturaattraverso formule magiche era particolarmente <strong>di</strong>ffusa anche nei<strong>di</strong>versi strati della tra<strong>di</strong>zione folklorica, emblematica la testimonianza<strong>di</strong> Bucardo <strong>di</strong> Worms: “Hai fatto quel che certe donne sono solitefare? Quando non piove, e se ne hanno bisogno, allora molte fanciullesi adunano e scelgono quasi a loro guida una giovinetta vergine, ladenudano e in<strong>di</strong> la conducono fuori dal villaggio, in un luogo dove cisia l'erba chiamata giusquiamo, che in lingua tedesca si <strong>di</strong>ce belisa;fanno sra<strong>di</strong>care quest'erba da quella vergine, legandogliela al mignolodel piede destro. In<strong>di</strong> le fanciulle tenendo in mano ciascuna unbastoncello, accompagnano la vergine che si trascina <strong>di</strong>etro l'erba finoad un fiume, con i bastoncelli l'aspergono dell'acqua <strong>di</strong> quel fiume;con questi loro incantesimi sperano <strong>di</strong> procurarsi la pioggia. In<strong>di</strong>tenendosi per mano, riconducono la vergine sempre nuda dal fiumeal villaggio, camminando <strong>di</strong> traverso come i granchi. Se lo hai fatto ovi sei stata consenziente, <strong>di</strong>giuna per venti giorni”, Corrector etme<strong>di</strong>cus (Decretorum liber XIX), 5,in Patrologia Latina, CXL, 976.4) Oratio ad debellendam tempestatem, in A. Franz, Die kirchlichenBene<strong>di</strong>ktionen im Mittelalter, II, Friburgo, 1909.5) T. d’Aquino, Expositio in Jobem, I,3.6) F. Car<strong>di</strong>ni, Le ra<strong>di</strong>ci della stregoneria, Rimini 2000, pagg. 7-8.7) A. M. Di Nola, Pioggia, siccità, fenomeni meteorologici e climatici inEnciclope<strong>di</strong>a delle religioni, Firenze 1968, pagg.1645-1646.Pag.6

<strong>IL</strong> <strong>LABIRINTO</strong> N.18 Luglio 2013Perio<strong>di</strong>co telematico <strong>di</strong> informazione culturale a cura del Circolo Culturale Tavola <strong>di</strong> SmeraldoTORTURE E MORTE PER STREGONERIA OGGI(a cura <strong>di</strong> Katia Somà)L'art. 5 della Dichiarazione universale dei <strong>di</strong>ritti umani,approvata dalle Nazioni Unite il 10 <strong>di</strong>cembre 1948, recitache "nessuno sarà sottoposto a tortura, pene o trattamenticrudeli, inumani e degradanti". Da allora sono stati elaborati,tanto da parte dell'ONU quanto da parte <strong>di</strong> organismigovernativi internazionali, altri importanti documenti nei qualisi proibisce la pratica della tortura, considerata graveviolazione dei <strong>di</strong>ritti all'integrità fisica e alla <strong>di</strong>gnità <strong>di</strong> ogniessere umano, a prescindere dalla sua con<strong>di</strong>zione e daireati <strong>di</strong> cui può essersi macchiato. Si possono ricordare ilPatto internazionale sui <strong>di</strong>ritti civili e politici (ONU, 1966), laCarta africana dei <strong>di</strong>ritti umani dei popoli (Organizzazioneper l'unità africana, 1981), la Convenzione interamericanaper la prevenzione e la punizione della tortura(Organizzazione degli Stati americani, 1985), laConvenzione europea per la prevenzione della tortura e deitrattamenti o punizioni inumani o degradanti (Consigliod'Europa, 1987).Atti del <strong>di</strong>ritto internazionale sanciscono l'inammissibilitàdella tortura anche nei casi estremi: le Convenzioni <strong>di</strong>Ginevra del 1949, che costituiscono la base del <strong>di</strong>rittoumanitario in con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> guerra e conflitti armati,proibiscono in modo categorico il maltrattamento tanto <strong>di</strong>prigionieri militari quanto <strong>di</strong> quelli civili.Nel 1996 Amnesty International ha denunciato casi <strong>di</strong>tortura in 125 paesi; nel 1997 in 117 paesi; nel 1998l'organizzazione per i <strong>di</strong>ritti umani ha nuovamente rilevatol'uso della tortura in 125 paesi. Di questi ultimi, 33 sonoafricani (esclusi i paesi del Maghreb), 21 sono americani, 22sono asiatici, 31 sono europei, 18, infine, sono me<strong>di</strong>orientalio maghrebini. Se è vero che in alcuni paesi la tortura è unaprassi sistematica adottata in centri <strong>di</strong> detenzione, è anchevero che essa non è mai stata completamente sra<strong>di</strong>cata innessuna regione del mondo.La Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenticrudeli, <strong>di</strong>sumani o degradanti (in inglese, United NationsConvention against Torture and Other Cruel, Inhuman orDegra<strong>di</strong>ng Treatment or Punishment) è uno strumentointernazionale per la <strong>di</strong>fesa dei <strong>di</strong>ritti umani, sotto lasupervisione dell'ONU.La Convenzione prevede una serie <strong>di</strong> obblighi per gliStati aderenti, fra i quali: autorizza ispettori dell'ONU eosservatori dei singoli Stati a visite a sorpresa nellestrutture carcerarie per verificare l'effettivo rispetto dei<strong>di</strong>ritti umani, stabilisce il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> asilo per le personeche al ritorno in patria potrebbero essere soggetti atortura. Il Comitato contro la Tortura, tra i vari comitatidei Diritti Umani, è uno <strong>di</strong> quelli più efficaci ed incisivi,tuttavia il Comitato può esercitare controlli solo se unoStato contraente <strong>di</strong>chiara espressamente <strong>di</strong> accettarli.La Convenzione è stata approvata dall'Assembleadell'ONU a New York il 10 <strong>di</strong>cembre 1984, ed è entratain vigore il 26 giugno 1987. Al Giugno 2008, è stataratificata da 145 Paesi. Il 26 giugno è la giornatainternazionale <strong>di</strong> sostegno alle vittime della tortura.L'Italia ha sottoscritto la Convenzione, ma, nonostantemolti solleciti anche a livello internazionale, ilParlamento italiano non ha ancora approvato la legge<strong>di</strong> ratifica e conseguentemente la Convenzione non èancora operante in Italia, che ha anche <strong>di</strong>sattesoall'obbligo assunto <strong>di</strong> introdurre il reato <strong>di</strong> tortura nelCo<strong>di</strong>ce Penale .Il 30 novembre 1786 Pietro Leopoldo, granduca <strong>di</strong>Toscana e futuro imperatore d'Austria, abolì, primosovrano al mondo, la pena <strong>di</strong> morte e la tortura. Adoggi sono più <strong>di</strong> cinquanta i paesi della comunitàinternazionale che continuano ad applicare la penacapitale; alla luce <strong>di</strong> ciò è ancora utile e <strong>di</strong>estrema attualità ricordare l'importanza storica <strong>di</strong> unsimile gesto, voluto da un uomo considerato, ancoraoggi, come uno dei più illuminati del suo tempo.All’inizio del ventunesimo secolo sono ancora migliaiagli uomini che continuano a subire questa terribilepratica. Secondo i dati raccolti da Amnesty negli ultimitre anni in oltre 150 paesi la polizia commette torture emaltrattamenti e più <strong>di</strong> 80 questi hanno provocatodecessi. In 50 paesi nel mondo vengono torturati iminori. La tortura avviene anche laddove vige lademocrazia, è praticata e colpisce persone <strong>di</strong> tutte leestrazioni sociale. Il <strong>di</strong>ritto internazionale la consideraillegale e 119 paesi hanno ratificato il principale trattatoche la mette al bando. Spesso l’o<strong>di</strong>o razziale e la<strong>di</strong>scriminazione sessuale sono alla base <strong>di</strong> atti <strong>di</strong>tortura e maltrattamenti. In <strong>di</strong>versi paesi le donnesubiscono mutilazione genitali e punizioni corporali innome della religione e della tra<strong>di</strong>zione.Riportiamo una parte <strong>di</strong> “TORTURA E STATO DICOSCIENZA” della psicologa Marilia Boggio Marzetpubblicato in Atti del II Convegno “La Stregoneria nelleAlpi Occidentali” “<strong>IL</strong> <strong>LABIRINTO</strong>” Numero Speciale.Aprile 2011Partiamo dal significato etimologico del temine“tortura” e cioè dal latino tortus, participio passato <strong>di</strong>torquere ossia tormentare le membra torcendole e dalsignificato psicologico e cioè il proce<strong>di</strong>mento atto aledere l’integrità fisica e/o mentale <strong>di</strong> un soggetto perun secondo fine.Pag.7

<strong>IL</strong> <strong>LABIRINTO</strong> N.18 Luglio 2013Perio<strong>di</strong>co telematico <strong>di</strong> informazione culturale a cura del Circolo Culturale Tavola <strong>di</strong> SmeraldoL'associazione mon<strong>di</strong>ale dei me<strong>di</strong>ci nella <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong>Tokyo del 1975 definisce come tortura"le sofferenze fisicheo mentali inflitte in modo deliberato, sistematico o arbitrarioda una o più persone che agiscono da sole o su or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong>una autorità per obbligare un'altra persona a fornireinformazioni, a fare una confessione o per qualunque altraragione".La <strong>di</strong>stanza fra il campo <strong>di</strong> applicazione della psicologia oggie gli stu<strong>di</strong> sulla stregoneria nel me<strong>di</strong>oevo è soltantoapparente. Purtroppo le fonti me<strong>di</strong>evali sono scarsissime epressoché inesistenti ma possiamo operare una utileestrapolazione <strong>di</strong> cosa poteva accadere durante una torturaanalizzando ciò <strong>di</strong> cui <strong>di</strong>sponiamo oggi. Tutto sommato gliesseri umani non sono molto <strong>di</strong>versi se analizziamo le<strong>di</strong>namiche esistenti fra aguzzino e vittima: che si tratti <strong>di</strong>episo<strong>di</strong> occorsi nell’operazione Iraq Freedom o in unaprigione del XV secolo, le <strong>di</strong>namiche intrapsichiche sono lestesse, cambia soltanto la cornice contestuale ideologica.Occorre operare uno sforzo mentale depurando il settingme<strong>di</strong>evale da tutte le interferenze storiche ed analizzaresoltanto gli atti <strong>di</strong> violenza compiuti e le possibili reazionidelle vittime.Indubbiamente tale operazione non risulterà facile esoprattutto comprensibile ad una prima analisi. Lemotivazioni filosofiche e teologiche sono <strong>di</strong>verse, il contestopolitico cambia, le <strong>di</strong>namiche sociali sono molto <strong>di</strong>fferenti…detto ciò una vittima rimane una vittima, un aguzzino è pursempre un aguzzino e ciò che li lega è la tortura, nelsignificato etimologico espresso in precedenza.Le tipologie della tortura sono svariate: dalla intenzionalealla sistematica o occasionale; con o senza un or<strong>di</strong>ne;conscopo mirato; sofferenza fisica o mentale.E’ praticamente impossibile stilare una lista <strong>di</strong> meto<strong>di</strong> cherisulti esauriente. Tuttavia sembra utile riportare l’elenco deimaltrattamenti che il Protocollo <strong>di</strong> Istanbul include nelconcetto <strong>di</strong> tortura.Va ricordato che la tortura può essere sia fisica chepsicologica, anche se, per la stretta connessione fraquesti due aspetti della persona umana, tale<strong>di</strong>stinzione ha sempre confini poco netti. La tortura,anche quando si sostanzia in un abuso semplicementefisico, porta nel suo intento stesso (piegare la volontàdella vittima, renderla inerme) una violenzapsicologica. La tortura psicologica, d’altro canto, èquasi sempre accompagnata da sofferenze checoinvolgono l’intero organismo prendendo spesso laforma <strong>di</strong> più o meno gravi <strong>di</strong>sturbi psicosomatici.Stante questa premessa Il Protocollo <strong>di</strong> Istanbulinclude nel concetto <strong>di</strong> tortura <strong>di</strong>verse tipologie <strong>di</strong>maltrattamento sud<strong>di</strong>videndole in tre categorie:tortura fisica, considerata in base all’affetto chesortisce e al tipo <strong>di</strong> dolore che induce nella vittimatortura sessuale la quale potrebbe rientrare nellacategoria delle torture fisiche ma viene descrittaseparatamente a causa del grande impatto sociale epsicologico che essa causatortura psicologica, che a <strong>di</strong>fferenza dellaprecedente, mira a <strong>di</strong>struggere l’identità della vittima ea spossarla psicologicamente attraverso ripetuteumiliazioni, violazioni e messaggi.Scopi della torturaCome enunciato nella definizione <strong>di</strong> tortura èessenziale che ci sia uno scopo od un obiettivoall'origine della tortura. In mancanza <strong>di</strong> un fine o <strong>di</strong> unoscopo non si può parlare <strong>di</strong> tortura. Le ragioni possonoessere numerose e queste variano da caso a caso, aseconda della personalità della vittima e delle accuse.Alcuni degli scopi della tortura sono i seguenti:1. Ottenere informazioni: dopo l'arresto una personaè normalmente soggetta a tortura allo scopo <strong>di</strong>ottenere informazioni sulle attività e sulle persone e leorganizzazioni coinvolte. Il torturatore continua atorturare la persona finché le informazioni sono stateottenute. Se le informazioni date risultano false lapersona verrà ancora torturata.2. Estorcere una confessione: il torturatore tortura lavittima allo scopo <strong>di</strong> costringerla a confessare uncrimine. La vittima è costretta a firmare una<strong>di</strong>chiarazione scritta in cui ammette <strong>di</strong> aver commessoil crimine. Frequentemente la vittima firma la<strong>di</strong>chiarazione anche se non ha commesso il crimine,per evitare ulteriori torture.Pag.8

<strong>IL</strong> <strong>LABIRINTO</strong> N.18 Luglio 2013Perio<strong>di</strong>co telematico <strong>di</strong> informazione culturale a cura del Circolo Culturale Tavola <strong>di</strong> Smeraldo3. Avere una testimonianza per incriminare altrepersone: talvolta le vittime sono obbligate a firmare una<strong>di</strong>chiarazione che accusa altre persone <strong>di</strong> un crimine o <strong>di</strong>attività sospette. Come risultato <strong>di</strong> ciò il torturatore puòarrestare le persone che vuole e sottoporle a tortura.4. Ven<strong>di</strong>carsi: il torturatore può torturare la vittima solo pervendetta personale. Talvolta si tortura non solo l'in<strong>di</strong>viduo,ma anche elementi della sua famiglia e membri dellacomunità. Lo stupro della moglie <strong>di</strong> un nemico, della sorellao della figlia è un ben noto mezzo <strong>di</strong> vendetta.5. Terrorizzare la comunità: ciò accade specialmente in unregime <strong>di</strong>ttatoriale. Chiunque osi alzare la voce contro ilregime è torturato senza pietà. La vittima è poi uccisa oreintrodotta nella comunità con i segni fisici e mentali dellatortura. Ciò crea terrore nella comunità e soffoca sulnascere eventuali proteste. Il <strong>di</strong>ttatore in questo modorafforza il suo regime. Ciò accade anche in una societàarretrata <strong>di</strong> tipo feudale. In molti villaggi nel Nepal e in In<strong>di</strong>ail signore o "zamindar" continua ad avere molta influenza eusa la tortura per mantenere il suo potere.6. Distruggere la personalità: In un regime <strong>di</strong>ttatorialel’attenzione non viene puntata solo verso quelle personeche osano levare la loro voce contro i regimi <strong>di</strong>ttatoriali ol'oppressione della società e mobilitano la gente dellacomunità contro il regime. Le vittime vengono scelte inmodo “irregolare” (che consiste nel punire arbitrariamente eimpreve<strong>di</strong>bilmente ogni categoria <strong>di</strong> persone, e nel mutarecostantemente i canoni che separano ciò che non épermesso da ciò che é concesso) allarga e potenzia l'areadel terrore, ribadendo il messaggio che il potere può arrivaree colpire ovunque e che non ci sono categorie e situazioni alriparo.Oggi, per quanto possa apparire impossibile, esistonoancora casi <strong>di</strong> persone uccise perché accusate <strong>di</strong>stregoneria. Queste vengono torturate e maltrattate cosìcome avviene da centinaia <strong>di</strong> anni. Dal Corrieredellasera.itdel 09 Aprile 2013 si legge:“Continuano a fare vittime le credenze nella stregoneria,<strong>di</strong>ffuse in parti della Papua Nuova Guinea, nel Pacifico. Duedonne anziane sono state torturate per tre giorni e poidecapitate nell'isola orientale <strong>di</strong> Bougainville, riferisce ilquoti<strong>di</strong>ano nazionale Courier Post. La polizia, chiamata pertentare <strong>di</strong> liberare le donne, era presente all'uccisione mauna folla numerosa e aggressiva ha impe<strong>di</strong>to agli agenti <strong>di</strong>intervenire. Torturate per tre giorni, ferite a colpi <strong>di</strong> coltello eascia sono state alla fine decapitate; la polizia ha detto <strong>di</strong>aver tentato <strong>di</strong> negoziare la loro liberazione ma senzasuccesso. Le donne erano state catturate e fatte prigionieredai parenti <strong>di</strong> un ex insegnante <strong>di</strong> scuola morto pochi giorniprima. L'episo<strong>di</strong>o avviene sei giorni dopo un'altra condannapopolare per stregoneria decretata nelle SouthernHighlands, negli altipiani occidentali: sei donne torturate conferri roventi collocate sui genitali e poi bruciate vive duranteun "rito pasquale". Il mese scorso una giovane madre,accusata della morte <strong>di</strong> un bimbo <strong>di</strong> 6 anni con pratichemagiche, era stata denudata, cosparsa <strong>di</strong> benzina ebruciata viva <strong>di</strong>nanzi a una folla tra cui anche un gruppo <strong>di</strong>scolari.Amnesty International ha fatto appello al governo <strong>di</strong>Port Moresby perché combatta con più vigore lecredenze <strong>di</strong> stregoneria e le violenze che essealimentano contro le donne.. Nel poverissimo Stato delPacifico c'è una <strong>di</strong>ffusa credenza nella magia nera:molti faticano ad accettare che siano cause naturali aprovocare infortuni, malattie, eventi tragici o la morte,ma spesso utilizzano le accuse per giustificare atti <strong>di</strong>violenza contro le donne. Secondo Amnesty, nel 2008sono state almeno 50 le donne morte per cause legatealla stregoneria.In un altro sito <strong>di</strong> informazionewww.giornalettismo.com, compaiono raccapricciantiarticoli sul tema che lega torture al reato <strong>di</strong> stregoneriae magia.01/11/2011 - In Arabia Sau<strong>di</strong>ta un sudanese <strong>di</strong> 44 anniè stato decapitato perché ritenuto colpevole <strong>di</strong> avercreato un incantesimo per riconciliare le coppie. Tra ipaesi in cui è ancora in vigore la pena <strong>di</strong> morte,l’Arabia Sau<strong>di</strong>ta è quello con i meto<strong>di</strong> più cruenti,sopratutto per reati che altrove non sono definibili tali:la prova, l’esecuzione <strong>di</strong> un citta<strong>di</strong>no sudanese <strong>di</strong> 44anni, Abdul Hamid Bin Hussain Bin Moustafa al-Fakki,decapitato perchè accusato <strong>di</strong> essere uno stregone.L’esecuzione si è svolta in un parcheggio pubblico,davanti a numerosi testimoni, i quali hanno ripreso lascena con telefoni cellulari. L’esecuzione <strong>di</strong> Al Fakki èstata la quarantaquattresima nel paese dall’iniziodell’anno, e l’un<strong>di</strong>cesima che coinvolge citta<strong>di</strong>nistranieri, mentre altri 140 sono nel braccio della mortein attesa della sentenza.12/12/2011 - In Arabia Sau<strong>di</strong>ta Una donna sau<strong>di</strong>ta èstata decapitata oggi dopo essere stata accusata <strong>di</strong>praticare atti <strong>di</strong> stregoneria, vietati nel regnoconservatore. Amina bint Abdulhalim Nassar è statagiustiziata nella provincia settentrionale <strong>di</strong> Jawf peraver “praticato stregoneria e magia’, ha detto ilministero in un comunicato. Non ci sono dati esatti suquante donne sono state giustiziate nel regno, maun’altra è stata decapitata a ottobre per aver ucciso ilmarito dando fuoco alla sua abitazione. Quest’annosono 73 le decapitazioni eseguite in Arabia Sau<strong>di</strong>ta.Pag.9

<strong>IL</strong> <strong>LABIRINTO</strong> N.18 Luglio 2013Perio<strong>di</strong>co telematico <strong>di</strong> informazione culturale a cura del Circolo Culturale Tavola <strong>di</strong> SmeraldoVESTA E <strong>IL</strong> FUOCO DI ROMA(a cura <strong>di</strong> Paolo Galiano)Vesta è Dèa antichissima (1), e, anche se non è notal’esistenza <strong>di</strong> un Flamen Vestalis, poiché <strong>di</strong> due deiFlamines minores non conosciamo il nome, come ricordaDumézil (2), egli si potrebbe forse trovare tra questi, anchese, data la posizione eccellente della Dèa nel pantheonromano, ci sembra <strong>di</strong>fficile che a lei fosse dato un Flamen <strong>di</strong>secondaria importanza. Di certo il suo sacerdote vaidentificato con il Pontifex Maximus, il quale nei confrontidelle Vestali aveva le prerogative <strong>di</strong> un padre e <strong>di</strong> un marito,così come a loro volta le Vestali erano vergini ma allostesso tempo madri <strong>di</strong> ogni civis romano, ed infattil’eventuale rapporto sessuale tra una <strong>di</strong> esse ed un citta<strong>di</strong>nocomportava l’accusa <strong>di</strong> incestus, col significato <strong>di</strong> rapportotra consanguinei.Il tempio <strong>di</strong> Vesta al tempo della sua riscoperta da parte delLanciani (dal Lanciani cit.).La Dèa, non ostante le interpretazioni antiche e moderne,nulla ha a che vedere con Hestia, apparentemente suaomologa nel mondo greco: se Hestia deriva da una ra<strong>di</strong>ce*sueit con significato <strong>di</strong> bruciare, per cui Hestia è *suit-tia“il fuoco del focolare”, Vesta origina da *wes (3), abitare,<strong>di</strong>morare, e quin<strong>di</strong> è la <strong>di</strong>vinità del focolare e della casastessa, la quale in un certo senso custo<strong>di</strong>sce tra le suepareti il focolare.La concezione della <strong>di</strong>vinità del fuoco e del focolare che neè il “luogo” è comune presso i popoli indoeuropei, e inparticolare le tra<strong>di</strong>zioni dell’In<strong>di</strong>a e <strong>di</strong> Roma sulla sacralitàdel fuoco possono essere sovrapposte e si spieganoreciprocamente, avendo sempre presente la <strong>di</strong>fferenza trai due sistemi religiosi, più metafisico e minuzioso nellaprocedura rituale quello in<strong>di</strong>ano, più tecnico e giuri<strong>di</strong>coquello Romano. Il fuoco è sacro perché è, in primo luogo, ilmezzo del sacrificio; per mezzo <strong>di</strong> lui l’oblazione vienetrasformata in fumo che può giungere agli Dèi: “Il fuoco èconcepito nei Veda come il tramite che unisce il mondodegli uomini a quello degli Dèi, poiché egli trasporta incielo l’oblazione offerta dagli uomini nell’atto sacrificale,dal mondo visibile a quello invisibile” (4). Quin<strong>di</strong> è sacro ilfocolare perché è il luogo del fuoco, e se sono sacri tutti ifocolari familiari supremamente sacro sarà il focolaredello Stato e quin<strong>di</strong> chi lo accu<strong>di</strong>sce.Il fuoco è il tramite tra l’uomo e il cielo, Dyaus (da cuiDyaus Pater, Juppiter): “Il cielo azzurro fu la più antica<strong>di</strong>vinità degli Arii e verso <strong>di</strong> esso fiammeggiava la vampa,quasi dalla terra al cielo trasportando le preghiere e leofferte degli uomini” (5). E aggiunge Giamblico: “L’offertadei sacrifici consuma la sua materia nel fuoco che laassimila a sé e la rende non simile alla materia ma latrasforma in fuoco <strong>di</strong>vino, celeste, immateriale… Così noisiamo elevati nei sacrifici e portati dalla purificazione delfuoco al fuoco degli Dèi, come il fuoco riduce le cosepesanti e dure alle <strong>di</strong>vine e celesti” (6).Il culto <strong>di</strong> Vesta risale alla prima Età Regia, masicuramente si tratta della prosecuzione <strong>di</strong> una forma <strong>di</strong>culto ancora più antica, che si può far risalire almeno alperiodo della presenza dei Siculi sul Palatino (Età delBronzo Me<strong>di</strong>o, secondo Caran<strong>di</strong>ni), quando Caca, lasorella-figlia-moglie <strong>di</strong> Caco (in<strong>di</strong>stinzione caotica delruolo tipica delle età più arcaiche), era la sacerdotessadel Fuoco del Re.Vesta è la Dèa del focolare come luogo <strong>di</strong>manifestazione del Fuoco, potere generatore; nellaconcezione sacrale dei Romani, come <strong>di</strong> altri popoliindoeuropei, è il fuoco l’elemento generatore che fecondaattivamente il focolare, il quale costituisce l’elementopassivo della coppia, e “il bambino appena nato venivaomologato al tizzone e cioè al frutto nato dal fuoco,sperma pyròs, che era stato deposto nella matricefocolaredella moglie dal padre” (7). Il potere generatorea Roma si identifica con Mars e con Volcanus, ambedueDèi generatori ma sul piano materiale (Marte comeVulcano è padre <strong>di</strong> eroi fondatori: Caco a Roma e Ceculoa Praeneste figli <strong>di</strong> Vulcano, e Mo<strong>di</strong>o Fabi<strong>di</strong>o a Cures ePico ad Alba, figli <strong>di</strong> Marte, come i due Gemelli) ma nonsu quello cosmico.Ci sembra quin<strong>di</strong> corretto quanto scrive Baistrocchi: “Taleattribuzione [<strong>di</strong> paredro <strong>di</strong> Vesta] dovrebbe con ogniverosimiglianza essere riservata a colui che precede tuttigli altri Dèi, Janus Pater, il fuoco celeste che costituiscel’origine prima, il Principio <strong>di</strong> ogni generazione” (8).Dumézil ha <strong>di</strong>mostrato (9) il rapporto tra Janus e Vestadal punto <strong>di</strong> vista rituale: se il Rex Sacrorum è ilsacerdote <strong>di</strong> Janus, il Pontifex Maximus per la sua strettacorrelazione con Vesta e le sacerdotesse Vestali puòessere considerato il sacerdote della Dèa, e in tal casol’ordo sacerdotum riportato da Festo, cioè l’or<strong>di</strong>ne in cuiprendevano posto nei banchetti sacri i primi cinquesacerdoti <strong>di</strong> Roma, manifesta in modo chiaro che ilsacerdote <strong>di</strong> Janus è il primo e quello <strong>di</strong> Vesta l’ultimo,così come da altri scrittori romani viene affermatospettare nelle preghiere e nei sacrifici il primo posto aJanus e l’ultimo a Vesta (10): il primo apre, essendoquesta la sua funzione in modo eminente, e la seconda,punto <strong>di</strong> contatto tra il mondo degli Dèi e quello degliuomini, chiude ogni atto religioso.Pag.10

<strong>IL</strong> <strong>LABIRINTO</strong> N.18 Luglio 2013Perio<strong>di</strong>co telematico <strong>di</strong> informazione culturale a cura del Circolo Culturale Tavola <strong>di</strong> SmeraldoMa non è solo sul piano metafisico e liturgico che Vesta eJanus sono accomunati: sul piano fisico a Vesta, che è lacasa, il focolare, il penus, la <strong>di</strong>spensa che conserva laricchezza che viene prodotta dall’uomo e il posto più internodella casa in cui sono conservati i beni accumulati,corrisponde Janus, il Dio che presiede ai passaggi e allestrade, rector viarum, e quin<strong>di</strong> anche al movimento dellegreggi e ai lavori dei campi e più in generale allacircolazione della ricchezza, Janus a cui “è riconosciuta lapaternità del denaro, il cui nome latino pecunia conserva inmodo trasparente la sua connessione con le mandrie” (11).Quin<strong>di</strong> ambedue sono fonte e luogo della ricchezzamateriale che gli Dèi concedono all’uomo.La capacità generatrice <strong>di</strong> Janus come fuoco è connessaalla sua identificazione con il Sole, come scrive Macrobionei Saturnalia (12): “Chiamarono Apollo Patrôos non per ilculto particolare <strong>di</strong> una stirpe o <strong>di</strong> una città, ma come autore<strong>di</strong> ogni generazione: il sole, prosciugando l'umi<strong>di</strong>tà, <strong>di</strong>edeorigine alla vita… Per questo anche noi chiamiamo Gianopadre, venerando con tale nome il sole”.Questo consente <strong>di</strong> ampliare ulteriormente il <strong>di</strong>scorso sulsignificato <strong>di</strong> Janus, <strong>di</strong>vinità complessa e misteriosa inquanto primor<strong>di</strong>ale e quin<strong>di</strong> poco comprensibile già per glistessi Romani: Janus è il Sole ma è soprattutto il principiodel Fuoco cosmico grazie al quale viene in essere lacreazione, e questo si manifesta nel rito <strong>di</strong> accensione espegnimento del fuoco <strong>di</strong> Vesta il primo giorno <strong>di</strong> Marzo,quando quello che si spegne è il fuoco materiale mentrequello principiale rimane eternamente perenne: “Lospegnimento del Fuoco adombra il processo dell’ecpirosi ecioè il passaggio, attraverso la totale combustione e quin<strong>di</strong>l’esaurimento <strong>di</strong> tutte le potenzialità della Manifestazione,nell’immobilità assoluta, nell’Immanifesto, mentre la suaaccensione simboleggia il passaggio da tale stato al mondomanifestato” (13).Ciò non significa che Janus o Volcanus o Mars siano daconsiderare i coniugi <strong>di</strong> Vesta (come si può vedere nellatarda ricostruzione del Portico degli Dèi Consenti fatta daVettio Agorio Pretestato nel 367 d.C., dove Vulcano e Vestaerano in coppia (14)): Vesta è eternamente Vergine edeternamente Madre, in quanto funzione <strong>di</strong> Vesta è avere incura il creato e mantenerlo in essere secondo l’Or<strong>di</strong>ne<strong>di</strong>vino.Per questo nella sua custo<strong>di</strong>a sono il Palla<strong>di</strong>o <strong>di</strong> Troia(simbolo della continuità della Tra<strong>di</strong>zione dall’italicoDardano alla Samotracia dei Misteri Cabìrici e a Troia perpoi tornare <strong>di</strong> nuovo in Italia con Enea nella terra del LatiumVetus), i Penates, cioè gli Antenati <strong>di</strong>vinizzati dei civesromani che rappresentano la prosecuzione nel tempo dellastirpe, e forse il fascinus, il simulacro del fallo generatore(15) : sono questi i Pignora custo<strong>di</strong>ti nel penus del suotempio, poiché degli altri Pignora è esplicitamente dettotrovarsi in altri luoghi (16).Un argomento non con<strong>di</strong>vi<strong>di</strong>amo della sapientericostruzione del rapporto tra Vesta e Janus fatta daBaistrocchi, là ove egli definisce Vesta come simbolo dellacreazione scrivendo: “la Dèa impersonava anche lamaternità esuberante e prolifica e quin<strong>di</strong>, più in generale, lafertilità inesauribile della natura” (17): Vesta non è collegata,neanche nei miti tar<strong>di</strong>vi, alla procreazione ma è sempreVergine e tale rimane pur avendo l’appellativo <strong>di</strong> Madre.L’episo<strong>di</strong>o raccontato da Ovi<strong>di</strong>o <strong>di</strong> un tentativo da parte <strong>di</strong>Priapo <strong>di</strong> violarla rimasto senza successo ne è un chiaroin<strong>di</strong>zio (18).Vesta è quin<strong>di</strong> la Vergine Madre, a lei non spetta lacreazione <strong>di</strong> qualcosa, come per Tellus o Ceres o le altreGran<strong>di</strong> Madre romane, le quali hanno cura dellagenerazione delle messi come delle mandrie e deglistessi umani, ma è eternamente Vergine ed eternamenteMadre <strong>di</strong> tutto ciò che viene all’esistenza.Busto <strong>di</strong> una VestaleMassima: si noti il nodoparticolare che chiude laveste in vita, detto “Nodo <strong>di</strong>Ercole” (dal Giannelli cit.).Il suo essere “la casa del fuoco” e il prototipo dellaMatrona, della padrona della casa, richiama alla menteuna figura <strong>di</strong> <strong>di</strong>vinità anch’essa Vergine e Madre, poichéil suo unico figlio nasce da un rapporto magico e nonfisico: inten<strong>di</strong>amo Iside, il cui nome si scrive con ilgeroglifico st, “trono”, simbolo del potere che in essarisiede e che si manifesta nella sua capacità <strong>di</strong> essere laMaga per eccellenza, la quale rimane incinta e partorisceil figlio Horus, il Sole, con un atto magico, poiché il fallo <strong>di</strong>Osiride è andato perduto quando è stato fatto a pezzi dalfratello Seth.Rileviamo che Hestia, corrispondente greca (anche sesolo in modo parziale) <strong>di</strong> Vesta, è a volte raffigurataseduta sull’omphalos, il quale appartiene ad Apollo-Solema <strong>di</strong> cui essa sembra esserne custode: “Estia era lacustode, il trono dell’onfalo” <strong>di</strong>ce Baistrocchi (19), cosìcome il trono rientra nel nome <strong>di</strong> Iside; ciò sembraconfermare ulteriormente il possibile accostamento <strong>di</strong>Vesta ad Iside.Sarebbe infine da esaminare in che modo sia possibileun accostamento <strong>di</strong> queste due Vergini Madri con unaterza figura <strong>di</strong> Vergine Madre, Maria madre del Cristo,ma questo ci porterebbe troppo lontani dall’argomentodel presente saggio.Come scrive Sabbatucci, il quale meglio <strong>di</strong> molti altri neha compreso il significato religioso e metafisico: “Vestanon era né la terra né il focolare ma una centralitàinterioritàcosmica, che poteva essere rilevata nellospazio domestico (l’atrio e il focolare), così come nellospazio assoluto [perché il suo tempio è circolare,simbolo dell’infinito] o come nel tempo [in quanto annus,anno, è correlato ad anulus, cerchio, e forma circolare hail tempio <strong>di</strong> Vesta]”.Pag.11

<strong>IL</strong> <strong>LABIRINTO</strong> N.18 Luglio 2013Perio<strong>di</strong>co telematico <strong>di</strong> informazione culturale a cura del Circolo Culturale Tavola <strong>di</strong> SmeraldoLe sue sacerdotesse erano le vergini Vestali, in origine figlie<strong>di</strong> famiglia patrizia (come patrizia erano Caca, sorellamogliedel Re Caco, e Rea Silvia, figlia del Re Numitore emadre dei Gemelli). Le funzioni delle Vestali eranomolteplici: oltre ad accu<strong>di</strong>re il tempio della Dèa e a vegliareil Fuoco perché non si spegnesse mai, avevano il compito <strong>di</strong>preparare tre prodotti particolari (21) che venivano utilizzatiin molte cerimonie: il suffimen (adoperato nelle purificazionidei Parilia <strong>di</strong> Aprile), la mola salsa (una focaccia fatta con ilsale ed il farro della raccolta primiziale <strong>di</strong> Maggio, che erausata nei riti sacri e costituiva in particolare l’offerta da farea Vesta) e la muries (sale cotto al forno e poi triturato emesso in salamoia in acqua <strong>di</strong> fonte) (22).Le cerimonie a cui prendevano parte le Vestali eranonumerose e si andarono man mano arricchendo fino all’etàimperiale; tra <strong>di</strong> esse vogliamo solo ricordare: i Parentalia <strong>di</strong>Febbraio, in cui la Vestale Massima celebrava per contodello Stato la parentatio alla tomba <strong>di</strong> Tarpea; la cerimoniadelle Kalendae <strong>di</strong> Marzo, in cui veniva spento e riacceso ilfuoco sacro del tempio <strong>di</strong> Vesta; i For<strong>di</strong>ci<strong>di</strong>a <strong>di</strong> Aprile,quando le ceneri dei feti <strong>di</strong> vacche gravide sacrificate aTellus venivano recati alle Vestali per la preparazione delsuffimen; i Parilia sempre in Aprile, giorno in cui le Vestali<strong>di</strong>stribuivano il suffimen da loro preparato per lapurificazione degli uomini, degli armenti e degli ovili; lapartecipazione alle Eidus <strong>di</strong> Maggio alla cerimonia del lanciodei simulacra degli Argei dal ponte Sublicio; i Consualia <strong>di</strong>Agosto, in cui le Vestali celebravano il rito con il FlamenQuirinalis, e i successivi Opeconsivia dello stesso mese,celebrati nel sacrario della Regia de<strong>di</strong>cato ad Ops,accessibile solo al Pontifex Maximus e alle Vestali; la festa<strong>di</strong> Bona Dèa a Dicembre, celebrazione notturna da partedelle matrone e delle Vestali (equiparate quin<strong>di</strong> alle matronepur essendo virgines) (23).Il “Nodo <strong>di</strong> Ercole” in un anello del IV – II sec. a.C.(Museo del Louvre - dal web).Per completare, vogliamo ricordare come nel 394 d.C.Teodosio abrogò definitivamente con il suo e<strong>di</strong>tto i cultidegli Antichi Dèi <strong>di</strong> Roma: conosciamo bene la fine <strong>di</strong>quello <strong>di</strong> Vesta , perché Zosimo (24) ci ha lasciato unavivida descrizione dell’ultimo insulto alla Dèa e dellapunizione <strong>di</strong> chi lo aveva commesso.Il “Nodo <strong>di</strong> Ercole” come ornamento <strong>di</strong> una testafemminile del II sec. a.C. (Museo Archeologico <strong>di</strong>Taranto - dal web).Nel settembre 394, con la sconfitta da parte <strong>di</strong> TeodosioII dell’imperatore Eugenio, eletto dai senatori gentili <strong>di</strong>Roma, le ultime vestigia dei templi e dei riti romanivennero <strong>di</strong>strutte per or<strong>di</strong>ne dell’imperatore e le Vestaliallontanate dal tempio e dall’Atrio <strong>di</strong> Vesta, ma in modoonorevole e senza essere perseguitate, come successeinvece ad altri or<strong>di</strong>ni sacerdotali (pensiamo per esempioai sacerdoti <strong>di</strong> Mithra, trucidati dai fanatici cristiani, e aisuoi luoghi sacri, devastati e occultati sotto le macerie).Come scrive Lanciani (25), che aveva riportato alla lucel’Atrio <strong>di</strong> Vesta: “Le nostre Vergini non contaminarono gliultimi anni della loro vita con innovazioni alla priscapurezza del rito: esse caddero, come suol <strong>di</strong>rsi, tutte d’unpezzo, fedeli al loro istituto un<strong>di</strong>ci volte secolare, scevreda ogni sospetto <strong>di</strong> cattiva condotta e rispettate anchedagli avversari”.A lungo i sacri luoghi non vennero turbati dalla plebe cheormai vi aveva accesso, essendo <strong>di</strong>venuti proprietà deldemanio imperiale, e, prosegue Lanciani, “non fudanneggiata la fabbrica, né fu recato oltraggio alle opered’arte che conteneva. Noi abbiamo ritrovato statue, busti,pie<strong>di</strong>stalli in perfetto stato <strong>di</strong> conservazione, e talvoltanon mossi <strong>di</strong> posto”.Nel 401, Serena, figlia <strong>di</strong> Teodosio, osò rubare un moniled’oro dalla statua <strong>di</strong> Vesta: “Serena, deridendo questecose [cioè i riti aboliti dal padre], volle visitare il tempiodella Gran Madre (26): appena vide che la statua <strong>di</strong> Rheaportava al collo una collana degna del culto riservato aduna Dèa [che quin<strong>di</strong> nessuno aveva osato toccare dal394, quando il culto era stato proibito], la tolse dal collodella statua e la mise al suo. E quando una vecchia, unadelle vergini Vestali che era rimasta, le rinfacciò la suaempietà, essa la oltraggiò. Allora costei lanciò controSerena, il marito e i figli tutte le imprecazioni che il suoatto sacrilego meritava… E la Giustizia riuscì a compiereil suo dovere: Serena non poté sfuggire al suo destinoma porse al cappio quel collo che aveva cinto conl’ornamento della Dèa”.Pag.12

<strong>IL</strong> <strong>LABIRINTO</strong> N.18 Luglio 2013Perio<strong>di</strong>co telematico <strong>di</strong> informazione culturale a cura del Circolo Culturale Tavola <strong>di</strong> SmeraldoNOTE1) Di Vesta, dei suoi riti e delle sacerdotesse Vestali che ne curavanoil culto abbiamo trattato in un saggio a lei de<strong>di</strong>cato (GALIANO Vesta eil fuoco <strong>di</strong> Roma, ed. Simmetria, Roma 2011), dal quale ripren<strong>di</strong>amoqui alcuni temi principali, rinviando al testo citato per una più completaconoscenza dell’argomento..2) DUMÉZ<strong>IL</strong> La religione romana arcaica, ed. Rizzoli, Milano 1977pag. 105: nel luogo citato Dumézil parla <strong>di</strong> tre nomi mancanti alla lista,perché non considera sicuro il nome del Portunalis, che invece cita apag. 107, per cui consideriamo solo due i nomi assenti.3) DEVOTO Origini indoeuropee - Il lessico indoeuropeo, Firenze1962, Tabelle n° 441.4) F<strong>IL</strong>IPPANI RONCONI Agni-Ignis, metafisica del Fuoco sacro, in “LaCittadella” anno I, 2001, 4.5) GIANNELLI Il Sacerdozio delle Vestali romane, Firenze 1913 pag.10.6) GIAMBLICO De Misteriis, cit. in VIGNA Roma, simbologia delperiodo regio, Roma 1998 pagg. 80-81.7) BAISTROCCHi Arcana Urbis, considerazioni su alcuni rituali arcaici<strong>di</strong> Roma, Genova 1987 pag. 192.8) BAISTROCCHI Arcana Urbis cit. pag. 190; per il complessoargomento del significato <strong>di</strong> Janus e del suo rapporto con Vestariman<strong>di</strong>amo ad un’attenta lettura del capitolo V del testo <strong>di</strong> Baistrocchiintitolato Il fuoco sacro: Giano e Vesta pagg. 188-248.9) DUMÉZ<strong>IL</strong> Juppiter, Mars, Quirinus, Torino 1955 pagg. 342-349.10) DUMÉZ<strong>IL</strong> riporta tra le altre conferme della sua asserzione la seriedelle <strong>di</strong>vinità invocate nelle preghiere degli Atti dei Fratelli Arvali,alcuni passi <strong>di</strong> Ovi<strong>di</strong>o e <strong>di</strong> Cicerone ed altre possibili concordanze, percui si rimanda al luogo citato.11) BAISTROCCHi Arcana Urbis cit. pag. 222 nota 73.12) MACROBIO Saturnalia I, 17, 42.13) BAISTROCCHI Arcana Urbis cit. pag. 205.14) BARTOLI Il Foro romano e il Palatino, Milano 1924 tav. 26.15) PLINIO affermava che tra i pignora conservati nel tempio <strong>di</strong> Vestavi fosse la raffigurazione <strong>di</strong> un membro virile: “Fascinus inter sacraromana a Vestalibus colitur” (Naturalis Historia XXVIII, 39).16) Il loro elenco è riportato da SERVIO in una nota all’Eneide (AdAen VII, 188): “Acus Matris Deorum, Quadriga fictili Veiorum, CineresOrestes, Sceptrum Priami, Velum Ilionae, Palla<strong>di</strong>um, Ancilia”. Daquanto scrivono gli Autori latini si deduce che il Palla<strong>di</strong>o si trovava neltempio <strong>di</strong> Vesta; l’Acus Matris, cioè la pietra nera simulacro <strong>di</strong> Cybele,nel tempio <strong>di</strong> Cybele sul Palatino; la Quadriga <strong>di</strong> terracotta nel tempio<strong>di</strong> Juppiter O M sul Capitolium; le ceneri <strong>di</strong> Oreste nel tempio <strong>di</strong>Saturnus; gli ancilia Martis nella Curia dei Salii Palatini sul Palatium,forse nello stesso luogo ove in epoca arcaica esisteva la capannasacrario<strong>di</strong> Mars accanto alla Regia del Re; del velo <strong>di</strong> Ilione non vi ècenno sul luogo in cui fosse conservato e così anche dello scettro <strong>di</strong>Priamo, anche se potrebbe essere stato deposto in un tempio sulPalatino. Roma possedeva altri pignora imperii, per i quali riman<strong>di</strong>amoal nostro testo su Vesta sopra citato.17) BAISTROCCHI Arcana Urbis cit. pag. 195.18) OVIDIO (VI 318 – 347) riporta un mito in cui Cibele invita tutte le<strong>di</strong>vinità ad una festa e Priapo, vedendo Vesta che riposa sul prato,“prova un desìo osceno e tenta furtivo accostarsi / e va in punta <strong>di</strong>pie<strong>di</strong> col cuore che trema”, ma un asino ragliando sveglia la Dèa chefugge atterrita. Priapo è la brama maschile priva del controllo dellavolontà, forza generatrice cieca che nulla ha a che vedere con lacapacità creatrice del Fuoco, per cui non può in alcun modocongiungersi con la matrice <strong>di</strong> ogni potenziale creazione, eternamenteVergine.19) BAISTROCCHI Arcana Urbis cit. pag. 225 nota 89.20) SABBATUCCI La religione <strong>di</strong> Roma antica, ed. Il saggiatore,Milano 1988 pag. 205.21) Abbiamo descritto la preparazione <strong>di</strong> tali prodotti in Vesta e ilFuoco <strong>di</strong> Roma cit. pagg. 61-62.22) L’acqua <strong>di</strong> acquedotto era proibita per qualunque uso nel tempio<strong>di</strong> Vesta, per cui si poteva utilizzare solo quella proveniente dallasorgente della ninfa Egeria come Numa aveva prescritto (PLUTARCOVita Num 13).23) SABBATUCCI pagg. 161–163. Nella prima celebrazione <strong>di</strong>Bona Dèa all’1 Maggio non si fa parola della presenza delleVestali: questa si svolgeva nel tempio della Dèa sull’Aventino,mentre quella <strong>di</strong> Dicembre nella casa <strong>di</strong> un magistrato inpossesso dell’imperium. Secondo PLUTARCO (Vita Caes, 9) “ledonne mentre sono sole si <strong>di</strong>ce che compiano molti riti assaisimili a quelli orfici”.24) ZOSIMO Storia nuova, ed. Rusconi, Milano 1977, V, 38, 3–4.25) LANCIANI L’Atrio <strong>di</strong> Vesta - Notizie degli scavi del mese <strong>di</strong><strong>di</strong>cembre 1883, Roma 1884 pag. 50.26) LANCIANI pag. 53 ritiene che Zosimo intenda riferirsi aVesta e al suo tempio, dato che poi parla <strong>di</strong> una “vecchiaVestale”. La condanna a morte <strong>di</strong> Serena fu causata dalsospetto che essa avesse stretto alleanza segreta con Alaricocontro l’Imperatore.Casa delle Vestali. Foro Romano.Foto <strong>di</strong> Katia Somà 2011Tempio <strong>di</strong> Vesta . Foro Romano.Foto <strong>di</strong> Katia Somà 2009Pag.13

<strong>IL</strong> <strong>LABIRINTO</strong> N.18 Luglio 2013Perio<strong>di</strong>co telematico <strong>di</strong> informazione culturale a cura del Circolo Culturale Tavola <strong>di</strong> SmeraldoGIAN GIACOMO MORA, <strong>IL</strong> BARBIERE DELLA PESTEMANZONIANA – 2° parte(a cura <strong>di</strong> Mauro Colombo)La sentenza del senato milaneseIn uno degli ultimi giorni <strong>di</strong> quel maledetto luglio del 1630 (vi èincertezza sulla data), il Senato milanese emanò, dopo quasiun mese e mezzo <strong>di</strong> indagini, interrogatori, torture, arresti, lapiù terribile delle condanne, a danno del Piazza e del Mora,che troveranno così la morte pochi giorni dopo, il 1° agosto.Come previsto dalla sentenza capitale, i due untori rei confessi,legati schiena a schiena, furono caricati su <strong>di</strong> un carro trainatoda buoi, attorniato da una folla inferocita. Il corteo partì dalpalazzo del Capitano <strong>di</strong> giustizia (attuale comando dellaVigilanza Urbana) e, passando prima accanto al Duomo esnodandosi poi attraverso le varie tortuose contrade deiMercanti d'oro, dei Pennacchiari, della Lupa, della Palla, <strong>di</strong> S.Giorgio al palazzo (che ora, rettificate, formano la via Torino),raggiunse il Carrobbio. Poi imboccò la strada <strong>di</strong> S. Bernar<strong>di</strong>noalle monache, dove i due vennero tormentati con tenagliearroventate, successivamente proseguì per S. Pietro incamminadella, e, sostando davanti alla bottega del Mora, aicondannati si amputò la mano destra. Infine, il macabro corteosi arrestò nell'attuale piazza della Vetra, tristemente famosoprato ove era abitualmente allestito il patibolo.Fatti scendere sullo sterrato gremito <strong>di</strong> popolo, i condannatifurono legati alla “ruota” (strumento molto in voga all’epoca) ecolpiti duramente con bastoni fino alla rottura <strong>di</strong> tutte le ossa.Seppure in agonia, i due poveretti rimasero per sei ore espostialla pubblica vista, affinché tutti potessero me<strong>di</strong>tare sullaterribile sorte riservata agli untori.Al termine del rituale, si pose fine alle loro sofferenzescannandoli, bruciandoli, e gettando le loro ceneri nella Vetrache scorreva lì accanto.Morti i due, si <strong>di</strong>ede seguito alle <strong>di</strong>sposizioni della sentenza delSenato, demolendo dalle fondamenta la casa del barbiere, esullo slargo così creatosi si innalzò una colonna <strong>di</strong> granito, conin cima una sfera <strong>di</strong> pietra, la colonna infame, a perennericordo della malvagità degli artefici dell'epidemia. Sul murodella casa <strong>di</strong> fronte venne affissa una grossa lapide, la qualericordasse quali furono le colpe dei due criminali, quale la penaloro riservata, e il monito affinché nessuno mai osasserie<strong>di</strong>ficare sui resti della bottega del barbiere Mora.Riportiamo <strong>di</strong> seguito il testo latino della lapide, con latraduzione fatta del Verri:HIC.UBI.HAEC.AREA.PATENS.ESTSURGEBAT.OLIM.TONSTRINAJO.JACOBI.MORAEQUI.FACTA.CUM.GULIELMO.PLATEAPUB.SANIT.COMMISSARIOET.CUM.ALIIS.CONJURATIONEDUM.PESTIS.ATROX.SAEVIRETLAETIFERIS.UNGUENTIS.HUC.ET.<strong>IL</strong>LUC.ASPERSISPLURES.AD.DIRAM.MORTEM.COMPULITHOS.IGITUR.AMBOS.HOSTES.PATRIAE.JUDICATOSEXCELSO.IN.PLAUSTROCANDENTI.PRIUS.VELLIICATOS.FORCIPEET.DEXTERA.MULCTATOS.MANUROTA.INFRINGIROTAQUE.INTEXTOS.POST.HORAS.SEX.JUGULARICOMBURI.DEINDEAC.NE.QUID.TAM.SCELESTORUM.HOMINUMRELIQUI.SITPUBLICATIS.BONISCINERES.IN.FLUMEN.PROJICISENATUS.JUSSITCUJUS.REI.MEMORIA.AETERNA.UT.SITHANC.DOMUM.SCELERIS.OFFICINAMSOLO.AEQUARIAC.NUNQUAM.IMPOSTERUM.REFICIET.ERIGI.COLUMNAMQUAE.VOCETUR.INFAMISPROCUL.HINC.PROCUL.ERGOBONI.CIVESNE.VOS.INFELIX.INFAME.SOLUMCOMACULETMDCXXX.KAL.AUGUSTIPag.14