Rotary Magazin 04/2022

- Text

- Rotary

- Suisse

- Liechtenstein

- Ukraine

- April

- Basel

- Rotarier

- Schweiz

- Rhein

- Menschen

SCHWERPUNKT – ROTARY

SCHWERPUNKT – ROTARY SUISSE LIECHTENSTEIN – APRIL 2022 PHILOSOPHIE LE « MAL » À LA LA CRIMINALIT 32 La société contemporaine combat la criminalité grâce au professionnalisme de sa police, dans la désignation large du terme. Quant à sa justice, elle condamne à la privation de liberté les criminels qui enfreignent les lois et les règles de bonne conduite, parfois avec une obligation de soins psychiques. La criminalité, qui provoque l’aversion de tous, trouve son origine dans le « mal ». La société contemporaine a édicté des lois et des règles dans le cadre d’un code de bonne conduite, qui relève de la morale collective. Comme celui-ci doit permettre à la communauté humaine de vivre en harmonie, les citoyens sont invités à le respecter. Or, certains enfreignent sciemment ce code de bonne conduite en commettant des actes répréhensibles, qui déterminent la criminalité. Leurs motivations se révèlent hétérogènes, mais elles se rapportent la plupart du temps à la vénalité, c’est-à-dire au besoin d’assouvir une quête pécuniaire, matérielle, mais sans effort aucun et dans l’illégalité la plus absolue. La justice humaine condamne les criminels et les délinquants avec une objectivité certaine, en se basant sur des faits prouvés. Toutefois, les prétoires regorgent d’avocats « de l’errance » qui tentent, tant bien que mal, de leur trouver des excuses en expliquant les causes les ayant « poussés » à commettre des délits. De tout temps, des voix s’élevèrent dans la société pour prendre leur défense. À titre d’exemple, Maurice Charvoz (1865–1954), Dr ès sciences, philosophe et député valaisan radical, puis socialiste, expliqua en 1931 que des enfants nés sensibles et délicats, souvent même avec de grandes qualités morales et intellectuelles, se déforment, se pervertissent ou s’exaspèrent en révoltes pathologiques au contact des duretés de la vie. Ces malheureux enfants, incompris, morigénés, se voient alors infliger des punitions qui restent sans résultat ou ne font que les dégrader davantage. Une fois désaxés, ils commencent par être révoltés, violents, menteurs et voleurs, puis deviennent peu à peu de « mauvaises têtes », des inadaptables, des inadaptés. Après une vie de déboires et de souffrances subies, ils finissent ordinairement par aboutir à l’asile d’aliénés ou au pénitencier. « CHAQUE HOMME A POTENTIELLEMENT EN LUI LE PIRE ET LE MEILLEUR DE L’HUMAIN », EDGAR MORIN Selon Maurice Charvoz, les causes principales des déséquilibres et perversions sont le défaut d’une bonne éducation et l’absence de freinage des impulsions désordonnées de l’enfance : « En effet, pour peu que vous pénétriez l’âme de ces bandits, vous constaterez bientôt que leur enfance fut malheureuse, leur éducation première faussée, ou manquée à peu près totalement. (…) Dès lors, les forces désordonnées et passionnelles qui, évoluant désormais sans orientation et sans barrière, éclatent un jour en crimes monstrueux (…). » Ce type d’excuses demeurent récurrentes. Sauf cas d’exception, elles ne dispensent d’aucune peine privative de liberté, qu’elle soit assortie ou non de soins psychologiques ou psychiatriques, car c’est au niveau du psychisme que se situe bien souvent le déséquilibre, certes aggravé par les écueils de l’existence. UNE VOLONTÉ DE DESTRUCTION La criminalité serait l’une des composantes ou même résultantes du « mal », quelque part l’affaire du « Malin », dont les figures multiples restent imprévisibles et échappent à toute rationalité. Des psychanalystes se sont penchés sur la question, à l’instar de Sigmund Freud (1856–1939), le fondateur de cette discipline, qui introduisit le mal au cœur de la psyché sous forme d’un instinct de destruction, la révélation des pulsions meurtrières. Il admit l’existence d’un principe de mort parallèle aux pulsions de vie, c’est-à-dire une attirance pour l’anéantissement, une volonté de destruction de soi-même et des autres qui se trouve au centre de l’appareil psychique. Cependant, si la psychanalyse accepte l’idée d’un individu porteur d’agressivité, elle ne le dédouane pas de sa responsabilité morale pour autant. Au contraire, elle lui donne les moyens de comprendre son propre fonctionnement en expliquant les rouages de la psyché, dont une large part demeure inconsciente.

SCHWERPUNKT – ROTARY SUISSE LIECHTENSTEIN – APRIL 2022 RACINE DE É Des philosophes ont aussi cherché à comprendre l’origine du mal. Ce fut le cas de l’Allemand Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716). Ce passionné des mathématiques et de la métaphysique, notamment, en plus de la réflexion philosophique, concevait le mal comme seulement un « mal concomitant » qui n’a pas d’entité, un concept du stoïcisme antique : le mal ne doit jamais être perçu comme une réalité en soi, mais comme quelque chose de subordonné à l’ensemble absolument rationnel et parfait formé par le cosmos. Ainsi, tout vécu de malheur est une conséquence nécessaire d’un événement qui contribue au « meilleur des mondes possibles », même si Dieu souhaite uniquement le bien et rejette le mal. Au fond, l’expérience humaine du mal est le résultat de l’observation du monde avec une perspective limitée. « NOTRE MAL N’EST PAS AU DEHORS, IL EST AU DEDANS DE NOUS », SÉNÈQUE (LETTRE XII) Leibniz distinguait trois types de mal : d’une part, le mal physique qui représente la douleur, la souffrance, mais ouvre les perspectives d’un retour sur soi et sur son existence s’il est vécu comme une épreuve salutaire, au-delà de tout sentiment d’injustice. D’autre part, le mal moral qui relève du péché, du crime, de l’immoralité humaine et résulte d’un mauvais usage de la liberté ; les meurtres, les viols, les tromperies, les abus, etc., appartiennent à cette catégorie. Pour les justifier, Leibniz envisageait que Dieu accepte que des sujets vertueux sombrent de façon imméritée dans le malheur ou que la nature humaine se corrompe facilement. Le mal métaphysique, enfin, qui découle des deux autres et se compose de l’imperfection relative de l’univers et de soi-même par rapport à Dieu, seul être parfait. Ce philosophe chrétien de l’optimisme, qui se reconnaissait dans les confessions du théologien Saint Augustin, considérait « qu’il n’y a aucune nature mauvaise et que le mal n’est qu’une privation du bien ; mais depuis les choses de la terre jusqu’à celles du ciel, depuis les visibles jusqu’aux invisibles, il en est qui sont meilleures les unes que les autres, et leur existence à toutes tient essentiellement à leur inégalité ». Expliquer, voire excuser les causes du « mal », donc de la criminalité, par la psychanalyse, la psychiatrie ou la métaphysique se justifie, du moins pour certains auteurs de délits en souffrance. Mais sur un plan global, « l’arbre ne doit pas cacher la forêt » : la crapulerie froidement commise n’a pas sa place dans la société. K Rot. Didier Planche | A iStock Bibliographie : Alfred Fouillée, Extraits des grands philosophes, Librairie Delagrave, Paris, 1877 ; Isabelle Francq, Jean-Paul Guetny, Actualité des religions, édition de janvier 2002 ; Collectif d’auteurs, Leibniz, Éditions RBA France, Paris, 2016 ; Collectif d’auteurs, Rousseau, Éditions RBA France, Paris, 2016 L’une des causes de la criminalité provient du déséquilibre psychique de leurs auteurs, mais elle ne constitue pas forcément une excuse LA FAUTE À LA SOCIÉTÉ Jean-Jacques Rousseau (1712–1778), entre autres auteur du « Contrat social » et « d’Emile », tenait pour responsables de leur malheur et de leur méchanceté les humains qui abusent de leur liberté et n’acceptent pas les limites de leurs facultés : « Homme, ne cherche plus l’auteur du mal ; cet auteur, c’est toimême. » Toutefois, il insistait sur le fait que le mal n’est pas inscrit dans la nature humaine, au sens de l’homme « naturel », mais il est le produit de la société comme homme « socialisé, civilisé ». Lui aussi optimiste, il espérait que ces hommes-là se lassent des chaînes artificielles, des vices et des besoins superflus, qui les éloignent du bonheur. Et du droit chemin … 33

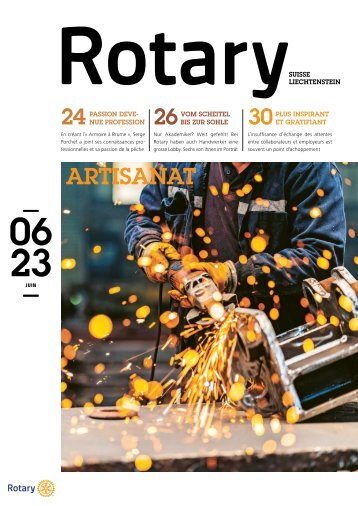

- Seite 1 und 2: SUISSE LIECHTENSTEIN 24 BÜRGERNAH

- Seite 3 und 4: EDITORIAL - ROTARY SUISSE LIECHTENS

- Seite 5 und 6: INHALT - ROTARY SUISSE LIECHTENSTEI

- Seite 7 und 8: CLUBLEBEN 1980 - ROTARY SUISSE LIEC

- Seite 9 und 10: CLUBLEBEN 1980 - ROTARY SUISSE LIEC

- Seite 11 und 12: CLUBLEBEN 1990 - ROTARY SUISSE LIEC

- Seite 13 und 14: CLUBLEBEN 1990 - ROTARY SUISSE LIEC

- Seite 15 und 16: CLUBLEBEN 2000 - ROTARY SUISSE LIEC

- Seite 17 und 18: CLUBLEBEN 2000 - ROTARY SUISSE LIEC

- Seite 19 und 20: CLUBLEBEN 2000 - ROTARY SUISSE LIEC

- Seite 22 und 23: SCHWERPUNKT - ROTARY SUISSE LIECHTE

- Seite 24 und 25: SCHWERPUNKT - ROTARY SUISSE LIECHTE

- Seite 26 und 27: SCHWERPUNKT - ROTARY SUISSE LIECHTE

- Seite 28 und 29: SCHWERPUNKT - ROTARY SUISSE LIECHTE

- Seite 30 und 31: SCHWERPUNKT - ROTARY SUISSE LIECHTE

- Seite 34 und 35: PUBLIREPORTAGE EXKLUSIV: AN DIE MIT

- Seite 36 und 37: ROTARY SCHWEIZ - ROTARY SUISSE LIEC

- Seite 38 und 39: ROTARY SCHWEIZ - ROTARY SUISSE LIEC

- Seite 40 und 41: ROTARY SCHWEIZ - ROTARY SUISSE LIEC

- Seite 42 und 43: DIE ROTARY BEW ROTARY SCHWEIZ - ROT

- Seite 44 und 45: ROTARY SCHWEIZ - ROTARY SUISSE LIEC

- Seite 46 und 47: ROTARY INTERNATIONAL - ROTARY SUISS

- Seite 48 und 49: ROTARY INTERNATIONAL - ROTARY SUISS

- Seite 50 und 51: ROTARY INTERNATIONAL - ROTARY SUISS

- Seite 52 und 53: ROTARY INTERNATIONAL - ROTARY SUISS

- Seite 54 und 55: ROTARY INTERNATIONAL - ROTARY SUISS

- Seite 56 und 57: NEUMITGLIEDER - ROTARY SUISSE LIECH

- Seite 58 und 59: NEUMITGLIEDER - ROTARY SUISSE LIECH

- Seite 60 und 61: NEUMITGLIEDER - ROTARY SUISSE LIECH

- Seite 62 und 63: AGENDA ROTARY HIGHLIGHTS 21.-24.04.

- Seite 64: helvetia.ch/merci Avenir. Financer.

Unangemessen

Laden...

Magazin per E-Mail verschicken

Laden...

Einbetten

Laden...