RE_Zwischenqualifikation Kapitel Wissen 2005 Blog - IAS

RE_Zwischenqualifikation Kapitel Wissen 2005 Blog - IAS

RE_Zwischenqualifikation Kapitel Wissen 2005 Blog - IAS

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

<strong>Wissen</strong> / Nicht <strong>Wissen</strong><br />

<strong>Wissen</strong> / Nicht-<strong>Wissen</strong><br />

Ein Thema, welches im Laufe des letzten Jahres immer wieder meinen Weg kreuzte<br />

und mich beschäftigte war: Wie viel weiss ich? Was kann ich? Kann ich das?<br />

Erste Ansätze zum Verständnis bietet das «Freeze-Thaw» Modell über bewusste und<br />

unbewusste Kompetenz.<br />

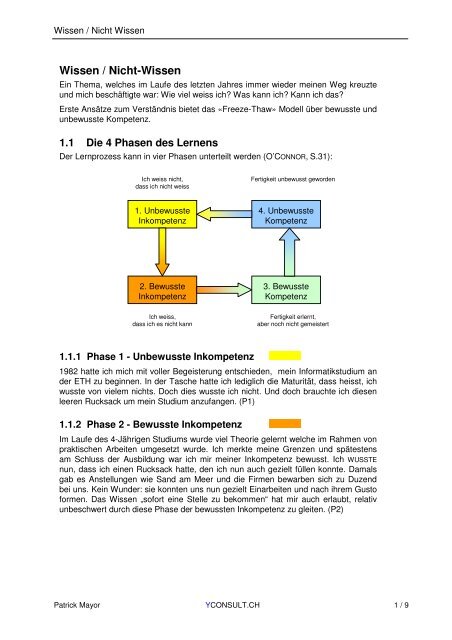

1.1 Die 4 Phasen des Lernens<br />

Der Lernprozess kann in vier Phasen unterteilt werden (O’CONNOR, S.31):<br />

Ich weiss nicht,<br />

dass ich nicht weiss<br />

1. Unbewusste<br />

Inkompetenz<br />

2. Bewusste<br />

Inkompetenz<br />

Ich weiss,<br />

dass ich es nicht kann<br />

1.1.1 Phase 1 - Unbewusste Inkompetenz<br />

1982 hatte ich mich mit voller Begeisterung entschieden, mein Informatikstudium an<br />

der ETH zu beginnen. In der Tasche hatte ich lediglich die Maturität, dass heisst, ich<br />

wusste von vielem nichts. Doch dies wusste ich nicht. Und doch brauchte ich diesen<br />

leeren Rucksack um mein Studium anzufangen. (P1)<br />

1.1.2 Phase 2 - Bewusste Inkompetenz<br />

Fertigkeit unbewusst geworden<br />

4. Unbewusste<br />

Kompetenz<br />

3. Bewusste<br />

Kompetenz<br />

Fertigkeit erlernt,<br />

aber noch nicht gemeistert<br />

Im Laufe des 4-Jährigen Studiums wurde viel Theorie gelernt welche im Rahmen von<br />

praktischen Arbeiten umgesetzt wurde. Ich merkte meine Grenzen und spätestens<br />

am Schluss der Ausbildung war ich mir meiner Inkompetenz bewusst. Ich WUSSTE<br />

nun, dass ich einen Rucksack hatte, den ich nun auch gezielt füllen konnte. Damals<br />

gab es Anstellungen wie Sand am Meer und die Firmen bewarben sich zu Duzend<br />

bei uns. Kein Wunder: sie konnten uns nun gezielt Einarbeiten und nach ihrem Gusto<br />

formen. Das <strong>Wissen</strong> „sofort eine Stelle zu bekommen“ hat mir auch erlaubt, relativ<br />

unbeschwert durch diese Phase der bewussten Inkompetenz zu gleiten. (P2)<br />

Patrick Mayor YCONSULT.CH 1 / 9

<strong>Wissen</strong> / Nicht <strong>Wissen</strong><br />

1.1.3 Phase 3 - Bewusste Kompetenz<br />

In den Folgejahren, in denen ich vom Entwickler zum Projekt Manager aufstieg, lernte<br />

ich immer komplexere Projekte durchzuführen. Der Rucksack füllte sich immer mehr.<br />

Mein <strong>Wissen</strong>, meine Kompetenz wuchs und ich konnte immer wieder auf Bewehrtes<br />

zurückschauen und in den Rucksack hineinschauen Dies gab mir auch eine starke<br />

äussere Sicherheit, ich wusste was ich kann, und das war gut so. (P3)<br />

1.1.4 Phase 4 - Unbewusste Kompetenz<br />

In den letzten Jahren kannte ich das Metier schlussendlich aus dem FF. Ich wusste<br />

was Projektleitung heisst, wie man Kosten, Zeit und Qualität einigermassen in den<br />

Griff bekommt. Ich machte mehrere Projekte parallel, zusätzlich noch eine<br />

Weiterbildung als Organisator, ein Projektcoaching hier und das ganze noch mit ganz<br />

viel Freude. Das Knowhow war verankert. Den Rucksack konnte ich somit neben mir<br />

auf dem Boden stellen. Ich musste ihn nicht mehr dauernd auf mir tragen. Die letzte<br />

Phase ist das Ziel der Anstrengung, die unbewusste Kompetenz. (P4)<br />

1.1.5 Lernwellen<br />

Wie jedoch bei vielen Modellen, sind die Phasen nicht immer als absolut sequentiell<br />

zu betrachten, sondern sie laufen ineinander fliessend über. Die Phase Bewusste<br />

Inkompetenz (P2) ist meistens mit einem Sinken der Lernkurve verbunden und einer<br />

Verstärkung der Verunsicherung.<br />

P1 P2 P3 P4 P1’ P2’<br />

1982<br />

1.1.6 Neuer Lern-Zyklus<br />

Neuer Lern-Zyklus<br />

Vermehrt hatte ich ja nicht nur mit dem technischen Aspekt in den Projekten zu tun,<br />

sondern eben auch mit dem neuen Unwort Humankapital, bzw. der Ressource<br />

Mensch, seien dies die Auftraggeber, Kreditgeber, das Management, die<br />

Endbenutzer, die Qualitätsprüfer und Tester, das Entwicklungsteam und diversen<br />

weiteren Rollen der Umsysteme. In gewissen Projekten lief alles paletti, bei Anderen<br />

sogar wie am Schnürchen, na und dann gab’s solche bei welchen es weniger<br />

Reibungslos ging, Leute kündigten, Eskalation traten auf oder Projekte wurden ganz<br />

gestoppt.<br />

Patrick Mayor YCONSULT.CH 2 / 9<br />

2004

<strong>Wissen</strong> / Nicht <strong>Wissen</strong><br />

Dabei scheiterte es nie an einem technischen Aspekt des Projektes. Ich sah mich<br />

vermehrt als eine Schnittstelle zwischen den verschiedenen Rollenträger eines<br />

Projektes:<br />

− um die Sprache des Kunden zu übersetzen in ein Pflichtenheft für den Entwickler,<br />

− um die Testansprüche der Qualitätsprüfer umzuschreiben in Testspezifikationen<br />

für die Tester,<br />

− um interne Managemententscheide innerhalb der Projekte umzusetzen ohne das<br />

ganze Projektteam lahm zu legen<br />

− und auch um unseren Teamgeist und unsere Projektkultur in die verschiedenen<br />

Kundenprojekte einzubringen.<br />

Auch hier merkte ich vermehrt, dass es manchmal funktioniert, und manchmal auch<br />

nicht obwohl ich doch beide Mal dasselbe getan hatte. Rückblickend erkenne ich<br />

dass es sich hier um einen neuen Lern-Zyklus handelte, eine neue Phase der<br />

unbewussten Inkompetenz. (P1’)<br />

Mit dem Entscheid 2001 mich selbstständig zu machen wurde mir auch klar, dass ich<br />

hier meine Kompetenzen in diesem Bereich stark erweitern musste (Phase der<br />

bewussten Inkompetenz des neuen Lern-Zyklus). (P2’)<br />

Patrick Mayor YCONSULT.CH 3 / 9

<strong>Wissen</strong> / Nicht <strong>Wissen</strong><br />

1.1.7 Bewusste Inkompetenz (P2’)<br />

Die bewusste Wahrnehmung meiner Inkompetenz, veranlasste mich die Ausbildung<br />

am <strong>IAS</strong> zu beginnen um mir fundierte Kenntnisse zu Coaching und Supervision<br />

anzueignen.<br />

Dabei ging es nicht nur mir neue Fertigkeiten anzuzeigen. Ich musste neu auch<br />

lernen zu verlernen.<br />

Gewisses <strong>Wissen</strong> und gewisse Fertigkeiten, welche ich mir angeeignet hatte, waren<br />

für die Durchführungen von komplexen Projekten sicher hilfreich und sogar<br />

notwendig. Im Rahmen der Weiterbildung zum Coach und Supervisor erwiesen sich<br />

verschiedene dieser Fertigkeiten und Gewohnheiten als Hindernis. Für die terminliche<br />

Einhaltung und Qualitätssicherung eines Projektes sind Meilensteine, Termintreue,<br />

Kontrolle, messbare Kriterien und Zahlen ein Muss. Im Rahmen eines Coaching sind<br />

sie entweder irrelevant, störend oder sogar hinderlich für die „Sicherstellung“ (wieder<br />

so ein Begriff!) eines Rapports zwischen Coach und Coachee.<br />

Im Rahmen meiner Projektcoachings, improvisierte ich teils. Erst mit dem Beginn der<br />

Ausbildung am <strong>IAS</strong> merkte ich, dass das, was ich damals gemacht hatte, nicht immer<br />

mit Coaching zu tun hatte. Ich kam mir vor wie eine Zwiebel die man schält. Während<br />

Jahre hatte sich eine Zwiebelschale nach der anderen geformt. Nun, mit dem<br />

Verlernen begann das Zwiebelschälen:<br />

− Was wusste ich noch?<br />

− Welches <strong>Wissen</strong> war mir für meine neue Tätigkeit nützlich?<br />

− Welches <strong>Wissen</strong> konnte ich lediglich zu Seite legen?<br />

− Welches <strong>Wissen</strong> muss ich mit hartem Widerstand ablegen weil es hinderlich ist?<br />

− Was bleibt am Schluss übrig?<br />

− Wie stark hat mein <strong>Wissen</strong> mit meiner Person zu tun?<br />

− Wie stark habe ich mich bis jetzt und in der Vergangenheit damit identifiziert?<br />

Patrick Mayor YCONSULT.CH 4 / 9

<strong>Wissen</strong> / Nicht <strong>Wissen</strong><br />

1.2 Kreis des <strong>Wissen</strong>s<br />

Je mehr ich jedoch im Rahmen der Ausbildung lernte, erfuhr und lesen konnte, desto<br />

mehr verstärkte sich meine Unsicherheit und mein Unwissen. Die Erklärung dazu<br />

erhielt ich an der jährlich stattfindenden <strong>IAS</strong> Arbeitskonferenz in Fürigen, als mir diese<br />

Bild gezeigt wurde:<br />

Mein <strong>Wissen</strong><br />

Grenzbereich <strong>Wissen</strong> / Nicht-<strong>Wissen</strong><br />

Alles was ich noch nicht weiss<br />

Blau ist der Bereich meines <strong>Wissen</strong>s, Gelb alles was ich noch nicht weiss.<br />

Je mehr ich jedoch lerne und damit mein <strong>Wissen</strong> wächst, je grösser wird jedoch auch<br />

mein Grenzbereich vom <strong>Wissen</strong> zum Nicht-<strong>Wissen</strong>. Je bewusster wird mir somit auch<br />

was ich alles noch nicht weiss.<br />

Mein <strong>Wissen</strong> (Neu)<br />

Grenzbereich <strong>Wissen</strong> / Nicht-<strong>Wissen</strong><br />

Alles was ich noch nicht weiss<br />

Als theoretischer Ansatz und hier schön säuberlich schematisch dargestellt, klingt<br />

dies sehr spitzfindig und könnte lediglich als intellektuelle Akrobatik bagatellisiert<br />

werden. An den Ausbildungsseminaren war mir jedoch genau dies Bild sehr präsent.<br />

Es werden Modell nach Modell dargestellt, illustriert, präsentiert und geübt,<br />

prozessorientiert, beziehungsorientiert, lösungsorientiert (am <strong>IAS</strong> nur<br />

Häppchenweise), antithetisch, nach Modell Holloway, dann doch wieder<br />

problemorientiert. An der Universität damals war das noch viel einfacher, auch wenn<br />

es x-Mal mehr Stoff war: man musste auswendig lernen, das war’s (stark vereinfacht,<br />

ich gebe es zu). In meiner heutigen Situation gibt es kein richtig oder falsch, kein<br />

muss oder soll, keine Pflichtlektüre, fast keine Richtlinien. Es gibt nur einen<br />

Container, dieser heisst <strong>IAS</strong>, und das „contained“, dessen Inhalt, bestimme ich.<br />

Und genau das, genau dies ist das Schwierige und gleichzeitig so Faszinierende.<br />

Es handelt sich hier nicht mehr um einen Entdeckungsprozess wie an der Universität,<br />

wo ich Vorverdautes lernte über Themen wie Differenzialgleichungen, Baustatik oder<br />

Sortieralgorithmem (auch wenn dies nicht ganz einfache Themen sind).<br />

Es handelt sich hier neu um einen Schöpfungsprozess: ich bestimme von all den<br />

Zutaten die mir serviert werden, welche Menukomposition ich kreieren und gestalten<br />

will. Ich entscheide was ich in meinen Rucksack aufnehmen will.<br />

Das Erfolgsrezept lautet: sich selber sein. Und vor allem: zu bestimmen wer ich neu<br />

sein will!<br />

Patrick Mayor YCONSULT.CH 5 / 9

<strong>Wissen</strong> / Nicht <strong>Wissen</strong><br />

1.3 Jojo<br />

Wäre dieser Prozess des Zwiebelschälens und des Erschaffens der neuen Schalen<br />

sequentiell, wäre dieser optimal und auch einfach: zuerst alles „schön“ säuberlich<br />

schälen, dann „schön“ neu erschaffen.<br />

Meine Realität empfand ich jedoch ganz anders. Eine stets wechselseitige Wirkung<br />

zwischen schälen, neu erschaffen, drunter jedoch weiterschälen, das Neuerschaffte<br />

in Frage stellen, nochmals neu erstellen, dies in allen Kombinationen.<br />

Gewisse Aspekte dieser Ängste und Wechselwirkungen beschreibt Fritz RIEMANN in<br />

der schizoiden Persönlichkeit auf sehr ausdrückliche Weise (RIEMANN, 2003, S.23).<br />

Die treffendste Beschreibung meiner Situation wie ich sie wahrnahm, beschreibt für<br />

mich Annette KAISER. Sie beschreibt dies als Jojo-Prinzip.:<br />

„Diese Zeiten des inneren Aufgehobenseins und dann plötzlich wiederum die<br />

Zeiten, in denen die grosse Trennung erfahren wird. Alles fliegt innerlich<br />

auseinander, man fühlt nichts, ist in der Wüste, dieser inneren Grauzone.“ …<br />

„In der klassischen Sufi-Literatur werden BAST (das Jojo ist oben) und QABD<br />

(das Jojo ist unten) unterschieden. Diese beiden Zustände bilden einen<br />

Rhythmus, eine Bewegung, sie folgen einander – nicht direkt, aber in Stetigkeit.<br />

BAST bedeutet von der Wurzel her weiter werden, sich ausdehnen. Gott ist<br />

nahe in diesen Zeiten“ … „Zeiten der Freude, die eine Freude, in der sie die<br />

ganze Welt umarmen können, und die andere, die sich still im Herzen fühlt.“ …<br />

„QABD bedeutet Pressung. Es ist das Zusammenpressen der Seele, der grosse<br />

innere Druck, unter dem der Wanderer manchmal steht“ … „Wochen,<br />

manchmal auch Monate, verbringt er in der Wüste, jener dunklen Nacht der<br />

Seele“… „Es ist schwer auszuhalten, weil es die tiefe Erfahrung nicht nur der<br />

Dunkelheit, sondern vor allem der Abwesenheit von eigenem Willen, eigener<br />

Kraft, eigener Handlungsmöglichkeiten darstellt. Er kann nichts tun, nichts hilft,<br />

keine Ablenkung, keine Ergründung des Zustands“ …“Das ist für uns westliche,<br />

an ständiges Handelnd gewohnte Menschen eine gewisse Herausforderung.“<br />

KAISER (2002, S.72).<br />

Diese Jojo Bewegung ist auch jene, welche eine Spannung erzeugt, die die<br />

notwendige Energie liefert, um sich einer gegebene Situationen zu stellen. Coaching<br />

heisst auch lernen mit seinen Ängsten umzugehen und diese auszuhalten.<br />

Nichts ist in Ruhe, alles bewegt sich, alles ist in<br />

Schwingung.<br />

Alles hat sein Paar von Gegensätzlichkeiten;<br />

Gegensätze sind identisch in ihrer Wesensart,<br />

nur verschieden im Grad; Extreme berühren sich;<br />

alle Wahrheiten sind nur halbe Wahrheiten;<br />

Alles fliesst aus und ein, alles hat seine Gezeiten.<br />

Alle Dinge steigen und fallen,<br />

das Schwingen des Pendels zeigt sich in allem,<br />

das Mass des Schwungs nach rechts<br />

ist das Mass des Schwungs nach links.<br />

Hermes Trismegistos<br />

Patrick Mayor YCONSULT.CH 6 / 9

<strong>Wissen</strong> / Nicht <strong>Wissen</strong><br />

Im Kontext des <strong>Wissen</strong>s betrachtet, entsteht die Jojo Bewegung durch den steten<br />

Fokuswechsel von <strong>Wissen</strong> auf Nicht-<strong>Wissen</strong> und zurück:<br />

− Bast: der Fokus liegt auf mein <strong>Wissen</strong>, das was ich bereits weiss.<br />

− Qabd: der Fokus schaut auf das Nicht-<strong>Wissen</strong>, auf alles was ich noch nicht weiss.<br />

In diesen Zeiten der Desorientierung lauten die Lösungsansätze:<br />

a) mir dessen, was ich alles schon weiss, bewusst zu werden<br />

und<br />

b) Nicht-<strong>Wissen</strong> als wertvolle Ressource entdecken.<br />

1.4 Eisberg entdecken<br />

Ein Eisberg in den Polargebieten bildet eine gigantische Masse.<br />

Lediglich ein siebtel dieser Masse ist sichtbar und ragt aus dem<br />

Wasser. Der restliche Teil bleibt verborgen. Dieser verborgene<br />

Teil ist jener, welcher dem oberen sichtbaren Teil überhaupt<br />

den notwendigen Auftrieb verschafft.<br />

Auch hier geht es um die Bewusstwerdung der bestehenden<br />

Ressourcen, Perlen und Juwelen die z.B. mit Appreciative<br />

Inquiry (Matthias ZURBONSEN) entsprechend gefördert wird. Der<br />

Fokus liegt darauf, dass bereits alle Ressourcen vorhanden<br />

sind, die man zur Bewältigung von Herausforderungen braucht.<br />

1.5 Nicht-<strong>Wissen</strong> als Ressource<br />

Bei einer Coaching- und Supervisionsberatung kommt immer wieder die Frage auf,<br />

wie viel <strong>Wissen</strong>, spezifisches Fachwissen muss ich als Berater mitbringen.<br />

Detailliertes Fachwissen kann die Beratung sicherlich unterstützen, jedoch auch<br />

negativ beeinflussen indem die blinden Flecken des Klienten auf den Berater<br />

übertragen werden.<br />

Im Gegenzug kann ein Mangel an Fachwissen den Kontakt zwischen Berater und<br />

Klient erschweren, wenn sich der Berater nicht in den Fall des Klienten einfühlen<br />

kann.<br />

Nicht-<strong>Wissen</strong> kann jedoch auch als Ressource genutzt werden. Nicht-<strong>Wissen</strong> ist<br />

sogar ein wesentlich Bestandteil des lösungsorientierten Coachings, welches Insoo<br />

Kim Berg und ihr Partner Steve de Shazer vertreten. KIM BERG (1998, S.44ff) geht<br />

davon aus, dass Klienten die Experten für Ihr eigenes Leben sind. Wesentlich ist<br />

gegenüber den Klienten eine Haltung des Nicht-<strong>Wissen</strong>s einzunehmen.<br />

Die Position des Nicht-<strong>Wissen</strong>s zieht eine allgemeine Haltung oder einen<br />

Standpunkt nach sich, in welchem die Handlungen des Therapeuten eine<br />

reichhaltige, aufrichtige Neugier vermitteln. Das heisst, die Handlungen und die<br />

Haltungen des Therapeuten drücken eher das Bedürfnis aus, mehr über das zu<br />

erfahren, was gesagt wurde, als Vorgefasste Meinungen und Erwartungen über<br />

Klienten, das Problem oder das, was geändert werden sollte, zu übermitteln.<br />

Der Therapeut oder die Therapeutin positioniert sich selbst also in einer Weise,<br />

die es ihm oder ihr erlaubt, durch den oder die KlientInnen „informiert“ zu<br />

werden… (ANDERSON & GOOLISHIAN, 1992, S.29)<br />

Patrick Mayor YCONSULT.CH 7 / 9

<strong>Wissen</strong> / Nicht <strong>Wissen</strong><br />

Die Haltung des Nicht-<strong>Wissen</strong>s bedeutet jedoch auch, dass entsprechende<br />

Kommunikationsfertigkeiten neu erlernt werden müssen.<br />

Zum Beispiel Zuhören:<br />

In meiner Rolle als Projektleiter ist Bewerten und Kontrollieren ein wichtiger Faktor. In<br />

meiner Rolle als Coach ist während dem Zuhören das Bewerten eine störende<br />

Aktivität. Auch hier gilt es erlerne Fertigkeiten zu schälen und neu zu erlernen.<br />

1.6 Vertrauen ist besser<br />

Die Haltung des Nicht-<strong>Wissen</strong>s bedeutet auch einen Paradigmawechsel:<br />

Im meiner Rolle als Projektleiter kannte ich sehr wohl den Spruch:<br />

„Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser“<br />

Dieser Leitsatz hat mich auch mehr oder weniger erfolgreich in meiner Vergangenheit<br />

begleitet, in welcher ich, nach dem alten Paradigma, unsere Welt als getrennt<br />

betrachtete. Ziel war es, mein Leben zu kontrollieren, viel Kraft einzusetzen, um mein<br />

Leben in den Griff zu bekommen.<br />

Doch was geschieht, wenn ich den Leitsatz umdrehe:<br />

„Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser“<br />

Dieser neue Leitsatz passt zum neuen Paradigma des vernetzten Denkens, des<br />

systemischen Ansatzes und One-ness Gedanken – oben wie unten, innen wie<br />

aussen. Für mich heisst dies: vermehrt Vertrauen in den Fluss - Vertrauen in den<br />

Prozess. Den bekannten Leitsatz gewollt umzukehren und lernen, ihn neu<br />

interpretiert ins Leben zu integrieren, ist auch ein Prozess, welcher Zeit und Geduld<br />

braucht. Es geschieht nicht von heute auf morgen. Somit heisst dies auch: Vertrauen,<br />

dass ich lerne Vertrauen zu haben. Lernen, kleine Schritte zu machen, um den<br />

Spagat zu verkleinern, zwischen dem alten Paradigma einer getrennten Realität und<br />

dem neuen Paradigma einer gemeinsamen Wirklichkeit, und zu wissen, dass dieser<br />

Wechsel möglich ist.<br />

Es gibt keine Sicherheit ausser der Ruhe, die der Mensch<br />

in sich selbst entstehen lässt<br />

Michel de Montaigne<br />

Patrick Mayor YCONSULT.CH 8 / 9

<strong>Wissen</strong> / Nicht <strong>Wissen</strong><br />

2 Literaturverzeichnis<br />

ANDERSON & GOOLISHIAN (1992). The client is he expert: A not-knowing approach to<br />

therapy. Der Klient ist Experte: Ein therapeutischer Ansatz des Nicht-<strong>Wissen</strong>s.<br />

KAISER, Annette (2002). Der Weg hat einen Namen<br />

KIM BERG, Insoo & DE JOOG, Peter (1998). Lösungen (er)-finden<br />

O’CONNOR, Joseph (2002, 12. Auflage). NPL: Gelungene Kommunikation und<br />

persönliche Entfaltung<br />

RIEMANN, Fritz (2003). Grundformen der Angst<br />

ZURBONSEN, Matthias (2001). Appreciative Inquiry<br />

Patrick Mayor YCONSULT.CH 9 / 9