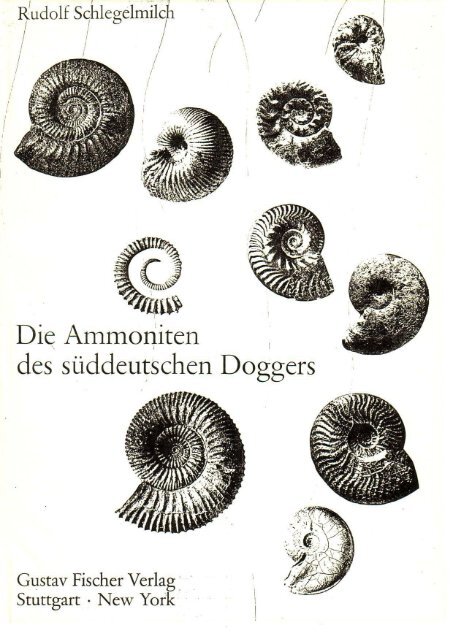

Schlegelmilch,1985 Ammoniten des sudeutschen doggers

Schlegelmilch,1985 Ammoniten des sudeutschen doggers

Schlegelmilch,1985 Ammoniten des sudeutschen doggers

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

Anschrift <strong>des</strong> Verfassers:<br />

Dr.-Ing. Rudolf <strong>Schlegelmilch</strong><br />

Hermelinstraße 36/6<br />

D-7080 Aalen<br />

CIP-Kurztitelaufnahme der Deutschen Bibliothek<br />

<strong>Schlegelmilch</strong>, Rudolf:<br />

Die <strong>Ammoniten</strong> <strong>des</strong> süddeutschen Doggers :<br />

e. Bestimmungsbuch für Fossiliensammler u. Geologen<br />

von Rudolf <strong>Schlegelmilch</strong>.<br />

Stuttgart ; New York : Fischer, <strong>1985</strong>.<br />

ISBN 3-437-30488-7<br />

© Gustav Fischer Verlag • Stuttgart • New York • <strong>1985</strong><br />

Alle Rechte vorbehalten<br />

Satz: Typobauer Filmsatz GmbH, Ostfildern-Schamhausen<br />

Druck und Einband: Friedrich Pustet, Regensburg<br />

Printed in Germany<br />

ISBN 3-437-30488-7

Inhalt<br />

1 Einführung<br />

2 Zum System der Doggerammoniten 3<br />

2.1 Allgemeines, Großgliedeaing 3<br />

2.2 Gliederung der Hammatocerataceae 4<br />

2.3 Gliederung der Haplocerataceae 4<br />

2.4 Gliederung der Stephanocerataceae 6<br />

2.5 Gliederung der Perisphinctaceae 6<br />

3 Über heteromorphe Doggerammoniten 9<br />

4 Zur Stratigraphie <strong>des</strong> Doggers in Süddeutschland .. 13<br />

4.1 Das Aalenium 13<br />

4.2 Das Bajocium 15<br />

4.3 Das Bathonium 16<br />

4.4 Das Callovium 17<br />

5 Erläuterungen zu den Bestimmungstabellen 19<br />

6 Bestimmungstabellen 23<br />

Phylloceratina 23<br />

Phyllocerataceae 23<br />

Phylloceratidae 23<br />

Lytoceratina 25<br />

Lytocerataceae 25<br />

Lytoceratidae 25<br />

Ammonitina 27<br />

Hammatocerataceae 27<br />

Hammatoceratidae 27<br />

Hammatoceratinae 27<br />

Tmetoceratidae 29<br />

Oppeliidae 30<br />

Oppeliinae 30<br />

Hecticoceratinae 34<br />

Taramelliceratinae 45<br />

Distichoceratinae 47<br />

Phlycticeratidae 48<br />

Haplocerataceae 50<br />

Graphoceratidae 50<br />

Graphoceratinae 50<br />

Sonniniinae 59<br />

Strigoceratinae • 66<br />

Haploceratidae 68<br />

Haploceratinae 68<br />

Stephanocerataceae 69<br />

Stephanoceratidae ^ 69<br />

Otoitidae 78<br />

Sphaeroceratidae 80<br />

Parkinsoniidae 84<br />

Parkinsoniinae 84<br />

Spiroceratinae 98<br />

Parapatoceratinae 99<br />

Morphoceratidae 101<br />

Macrocephalitidae 104<br />

Kosmoceratidae 107<br />

Cardioceratidae 114<br />

Perisphinctaceae 117<br />

Perisphinctidae 11/<br />

Leptosphinctinae 117<br />

Zigzagiceratmae 120<br />

Grossouvriinae 127<br />

Tulitidae 132<br />

Pachyceratidae 137<br />

Reineckeiidae 139<br />

Peltoceratidae 144<br />

7 Bildtafeln 151<br />

8 Literatur 271<br />

9 Abkürzungen 277<br />

10 Register 279

2 Zum System der Doggerammoniten<br />

2.1 Allgemeines, Großgliederung<br />

Ebenso wie im Lias werden die <strong>Ammoniten</strong> <strong>des</strong> Doggers in die<br />

Unterordnungen Phylloceratina, Lytoceratina und Ammonitina<br />

gegliedert. Die beiden «Konservativstämme» der Phylloceraten<br />

und Lytoceraten bleiben weiterhin mit wenigen Gattungen und<br />

Arten Randgruppen der im übrigen vielfältig verzweigten Entwicklung.<br />

So durchlaufen sie nicht nur den Dogger, sondern den<br />

gesamten Jura ohne wesentliche äußere und innere Veränderunnen.<br />

Die Ammonitina hingegen erfahren nach merklicher Dezimierung<br />

gegen Ende der Liaszeit eine neue Entfaltung im Dogger.<br />

Daneben wurde bei den Doggerformen ein Sexualdimorphismus<br />

zunehmend erkennbar, nachdem er im oberen Lias erstmals sporadisch<br />

und zunächst schwach ausgeprägt aufgetreten war. Die Formenfülle<br />

der Ammonitina wurde außerdem erstmals im Dogger<br />

durch das Auftreten von deren heteromorphen Vertretern bereichert.<br />

Relativ wenigen Gruppen der Ammonitina gelang die Überschreitung<br />

der Lias/Doggergrenze. Nach heutiger Auffassung (72)<br />

sind dies die Gattungen Pseudolioceras, Pleydellia, Erycites und<br />

Tmctoceras. Ihre Vertreter sind demnach als Wurzeln aller Ammonitina<br />

von Dogger, Malm und auch Kreide zu betrachten.<br />

Alle bestehenden systematischen Gliederungen der Doggerammoniten<br />

sind unter teilweise sehr unterschiedlichen Aspekten aufgestellt<br />

worden und können nur als Arbeitsgrundlagen angesehen<br />

werden. Bereits in der Großgliederung sind die bestehenden<br />

Systeme von subjektiven Ansichten geprägt. So unterscheiden<br />

DONOVAN, CALLOMON und HOWARTH 1981 im Dogger die<br />

Superfamilien Stephanocerataceae, Haplocerataceae, Perisphinctaceae,<br />

Spirocerataceae und Hildocerataceae, wobei ausschließlich<br />

die letztere die Lias/Doggergrenze überschreitet. SCHINDEWOLF<br />

f 211), der suturontogenetische Betrachtungen in den Vordergrund<br />

seiner umfangreichen stammesgeschichtlichen Untersuchungen<br />

stellte, schloß sich dieser Gliederung nur dort an, wo er sie aufgrund<br />

seiner Befunde bestätigt fand. So schlug er 1964 zusätzlich<br />

eine Superfamilie Hammatocerataceae vor, die ihm als «wichtiger<br />

Knotenpunkt für die Herleitung anderer Superfamilien» erschien,<br />

und deren Aufstellung er, wie noch erläuten werden soll, suturontogenetisch<br />

rechtfertigte. Andererseits hatte SCHINDEWOLF<br />

>\Tnis l l<br />

).s > in Übereinstimmung mit anderen Autoren (73, 259,<br />

~ti k<br />

h die Gruppe der heteromorphen Spiroceraten als von den<br />

Ammonitina iStroioarjs) zwanglos ableitbar betrachtet, worauf-<br />

•"» er 1961 die Superfamilie Spirocerataceae einzuziehen nähere.<br />

Dieser Empfehlung folgend, fügte DIETL (51) eine Unterfa-<br />

" !<br />

ir Viroa-ratinae in die Stephanocerataceae ein.<br />

in «Jen letzten Jahrzehnten ermöglichten Suturuntersuchungen<br />

_> ••:\!-.e Erkenntnisse in der Evolution der <strong>Ammoniten</strong> (272,<br />

, ' ,Nt<br />

^"tni diese Methodik unentbehrlich für eine durchgrei-<br />

X . (<br />

K i ; l K<br />

"' ' '' k n i n<br />

' - l i l ll<br />

ie Sutur den üblicherweise die Untersu-<br />

^ eiern beherrschenden Skulpturmerkmalen ein ganzes Bündel<br />

jrBcfrr. „oeh d.mi beständigerer Indizien zur Seite stellt. Aus die-<br />

1 0 11IS l l n<br />

•wT* ' " G m n J c c i n c s<br />

nahtlosen Anschlusses an die<br />

^T"""«' süddeutschen Lias» (214) wurde auch im vorlie-<br />

Werke das Suu.soiw<br />

i'OLi-sche System bevorzugt. Darin<br />

w<br />

fcta dc^r ' U<br />

' r l n s d l u l l l c h t<br />

' ' - die 1<br />

wesentlichen Superfami-<br />

W m , h m<br />

> äußeren Gehäusemerkmalen noch<br />

durch die folgenden Besonderheiten der Lobenlinie und ihrer Ent<br />

wicklung am Individuum voneinander geschieden:<br />

Hammatocerataceae<br />

(Hecticoceras)<br />

Haplocerataceae<br />

(Sonninia)<br />

Stephanocerataceae<br />

(Stemmatoceras)<br />

Perisphinctaceae<br />

{Reineckeia)<br />

Abb. 1: Grandlegeilde Besonderheiten der Lobenfolge in den Suturen<br />

der vier Superfamilien der Doggeramoniten (nach SCHINDEWOLF 1964-<br />

1966)<br />

Hammatocerataceae<br />

Frühontogenctisch gespaltener Umbilikallobus U) mit stärker zerschlitzter<br />

Dorsal wand, keine Suturallobenbildung. Zahl derUmbilikalloben<br />

von vier bei den älteren, eigentlichen Hammatoceraten<br />

im phylogenetischen Verlauf bis 13 ansteigend, U 4 außerhalb der<br />

Windungsnaht gelegen, U 5 dorsal von ihm gebildet.<br />

Haplocerataceae<br />

Umbilikallobus U] ungespalten, zahlreiche Umbilikalloben, keine<br />

Suturallobenbildung. U A innnerhalb der Windungsnaht gelegen,<br />

U,- ventral von ihm gebildet.<br />

3

Stephanocerataceae<br />

Frühontogenetische Bildung eines die übliche Bildungsfolgc<br />

durchbrechenden, im Alter sehr oft dominierenden Umbilikallo<br />

bus U n auf dem Sattel U]/l.<br />

Perisphinctaceae<br />

Frühontogenetisch gespaltener Umbilikallobus U b insgesamt<br />

meist nur 4 Umbilikalloben, Suturallobenbildung in U3 oder U 4.<br />

Diese Kriterien hatten eine Umgruppierung mehrerer Taxa von<br />

Familien- und tieferem Rang gegenüber der bis dahin gebrauchlichen<br />

ARKEi.i.schen Gliederung (8) zur Folge, in der die Suturentwicklung<br />

kaum Beachtung gefunden hatte. Daß die konsequente<br />

Anwendung <strong>des</strong> ScHlNDEWOLFschen Systems stellenweise<br />

Schwierigkeiten nicht ausschließt, und auch Lücken offenläßt,<br />

liegt neben der allgemeinen Problematik phylogenetischer Untersuchungen<br />

zum Teil auch an den präparativen Anforderungen bei<br />

der Registrierung von Jugendsuturen, deren grundlegende Voraussetzung<br />

eine brauchbare Fossilerhaltung ist.<br />

2.2 Gliederung der<br />

Hammatocerataceae<br />

Die Gliederung der Superfamilie Hammatocerataceae, wie sie<br />

1964 von SCHINDEWOLF vorgeschlagen und hier angewandt<br />

wurde, ist aus Abb. 2 ersichtlich. Den ursprünglichen Kern der<br />

Superfamilie bilden die Hammatoceratidae, deren typische Vertre<br />

ter im Toarcium auftreten, noch kaum mehr als 5 Umbilikalloben<br />

besitzen und sich bis ins Bajocium fortsetzen. Die von SCHINDE<br />

WOLF hauptsächlich wegen ihres tiefgespaltenen Uj in die Superfa<br />

milie einbezogenen Oppelien zeigen bereits im Mittel-Bajocium<br />

eine sehr große Zahl von Umbilikalloben (Oppelia subradiata wird<br />

mit 13 Umbilikalloben wiedergegeben), was das Verständnis <strong>des</strong><br />

phyletischen Zusammenhanges erschwert. Der Modus ihrer<br />

Lobenentwicklung findet sich aber - von einigen «Unstimmigkei<br />

ten» innerhalb der Oppeliinae abgesehen - in auffallend gleicher<br />

Weise bei den Hecticoceraten, Distichoceraten und Taramellicera-<br />

ten wieder, was die von der englischen Schule (8, 72) angenom<br />

mene Herkunft dieser Gruppen aus den Oppeliinae bekräftigt und<br />

weshalb sie von SCHINDEWOLF ebenfalls den Hammatocerataceae<br />

eingegliedert wurden. Im Gegensatz dazu wird von den englischen<br />

Autoren eine Entwicklungsreihe Bradfordia - Oppelia zusammen<br />

mit den darin wurzelnden, oben erwähnten Unterfamilien in die<br />

Superfamilie Haplocerataceae einbezogen. DONOVAN (72, S. 120)<br />

räumt dabei jedoch ein, daß diese vier Gruppen zusammen mit<br />

einigen anderen, auf die bei späterer Gelegenheit noch einzugehen<br />

ist, vermutlich von den Hammatoceratinae abstammen.<br />

Die außergewöhnlich skulptierte Gattung Phlycticeras wurde in<br />

der Vergangenheit in sehr unterschiedliche Beziehungen gesetzt.<br />

Neuerdings wird sie - hauptsächlich wegen ihrer Spiralstreifung -<br />

als «the direct and only <strong>des</strong>cendent of Strigoceras» (72, S. 144)<br />

betrachtet und ihr <strong>des</strong>halb sogar die gleichnamige, monogene<br />

tische Unterfamilie streitig gemacht. SCHINDEWOLF hingegen<br />

bezog Phlycticeras, wegen der bei Strigoceras völlig verschiedenen<br />

Suturentwicklung (273, S. 244), innerhalb einer eigenen Familie<br />

Phlycticeratidae ebenfalls in seine Superfamilie Hammatocerata<br />

ceae ein und neigte zur Ableitung der Phlycticeraten aus den Oppe<br />

lien, speziell den Hecticoceraten.<br />

Neuerdings wird die Heteromorphengattung Oecoptychius als<br />

4<br />

Mikroconch von Phlycticeras angesehen (72, S. 144), während sie<br />

SCHINDEWOLF ZU den Tulitidae stellte, da ihr Lobus U, ungesp ,|<br />

ten bleibt. Die erste der beiden Deutungen ist nur dann aufrecht /u<br />

halten, wenn man SCHINDEWOLFS suturontogenetische Auslegung<br />

von Phlycticeras (211, S. 393) in Frage stellt.<br />

Zu verschiedenen Spekulationen gab seither die Gattung T/ W_<br />

toceras Anlaß, die nach neueren Erkenntnissen vom Obcr-Toarcium<br />

bis ins Ober-Aalenium nachzuweisen ist. HAL'G leitete sie<br />

1888 von Dumortieria ab, SALFELD 1924 von den Lytoceraten und<br />

DONOVAN 1981 von Catulloceras. Wegen seiner außergewöhnlichen<br />

Skulptur und Sutur wird Tmetoceras hier eine eigene Familie<br />

zugestanden, die aufgrund <strong>des</strong> anscheinend frühontogenetisch<br />

gespaltenen Umbilikallobus U) bevorzugt in den Hammatocerataceae<br />

einzuordnen ist.<br />

2.3 Gliederung der Haplocerataceae<br />

Die im vorliegenden Werk angewandte Gliederung der Superfa<br />

milie Haplocerataceae ist wiederum aus Abb. 2 ersichtlich. Im<br />

Sinne ihrer oben formulierten Definition zeigt im SCHINDEWOLF-<br />

schen System die Sutur ihrer basalen Vertreter, nämlich der Leioce-<br />

raten innerhalb der Unterfamilie Graphoceratinae, den (bereits)<br />

nahezu ungespaltenen Uj und die Bildung <strong>des</strong> U 5 ventral von U 4<br />

bei maximal 6 Umbilikalloben. Bei den nachfolgenden Gruppen<br />

der Staufenien und Ludwigien wird die zuvor noch angedeutete<br />

Zweiteilung <strong>des</strong> Uj vollständig rückgebildet, und die Zahl der<br />

Umbilikalloben erhöht sich innerhalb einer flach gedehnten Nabel<br />

nahtregion der Sutur, ohne daß es zum Modus der Suturralloben-<br />

bildung kommt. Die Graphoceratinae erlöschen bereits mit<br />

Hyperlioceras und anderen Gattungen im unteren Unter-Bajo-<br />

cium.<br />

Die große Ähnlichkeit der Lobenentwicklung zwischen Gra-<br />

phoceraten und Sonninien veranlaßte SCHINDEWOLF, beide als<br />

Unterfamilien innerhalb der Graphoceratidae nebeneinanderzu<br />

stellen. Er nahm bei den Sonniniinae eine gesonderte Herleitung<br />

an, die auf indirektem Wege aus den frühen Hammatoceraten<br />

erfolgt sein könnte. Eine eindeutige Zunahme der Lobenelemente<br />

im Entwicklungsverlauf der Sonniniinae scheint nicht vorzuliegen.<br />

Neben Witchellia, Pelekodites und Dorsetensia ist in die Unterfami<br />

lie hier auch wegen ihrer sonniniiden Suturentwicklung die Gat<br />

tung Clydoniceras eingegliedert worden, die von den englischen<br />

Autoren neuerdings wieder im Rahmen einer eigenen Unterfamilie<br />

in den Oppeliidae geführt wird, wogegen sie bei Arkell 1957 sogar<br />

Familienrang innerhalb der Stephanocerataceae genoß.<br />

Im hier gewählten System bilden die Strigoceratinae die dritte<br />

Unterfamilie der Graphoceratidae, da auch sie sich in der Suturent<br />

wicklung eng an die beiden anderen Gruppen anschließen und von<br />

ähnlicher Gestalt und Berippung sind. Die relativ große, bis 12-—<br />

ansteigende Zahl der Umbilikalloben und die gattungstypische<br />

Spiralstreifung von Strigoceras rechtfertigen die Eigenständigkeit<br />

der Gruppe, die im englischen System sogar eine eigene Familie<br />

innerhalb der Haplocerataceae bildet.<br />

DONOVAN, CALLOMON und HOWARTH betrachten 1981 Gra-<br />

phoceraten und Sonninien als Gruppen von Familienrang inner<br />

halb der von ihnen bis ins Mittel-Bajocium ausgedehnten Superfa<br />

milie Hildocerataceae. Sie halten eine Entwicklung der Graphoce-<br />

raten aus den Leioceraten - im Gegensatz zu SCHINDEWOLF - für<br />

wenig wahrscheinlich, weshalb im englischen System eine sepa<br />

rate Unterfamilie Leioceratinae in den Hildoceratidae eingefügt<br />

ist.

nmg der l), )ggorainmoniten nach den Vorschlägen von SCHINDEWOLF, HAHN, WIEDMANN und KULI.MANN<br />

5

2.4 Gliederung der<br />

Stephanocerataceae<br />

Die Stephanocerataceae stellen die umfangreichste und vielfäl<br />

tigste Superfamilie der Doggerammoniten dar (s. Abb. 2), die<br />

sowohl planulate als auch sphärocone Formen mit meist den Ven-<br />

ter querenden, aber auch unterbrochenen, unbedornten bis kräftig<br />

bedornten Rippen umfaßt. SCHINDEWOLF versuchte auch hier,<br />

durch Heranziehung einer Besonderheit in der Suturentwicklung<br />

eine übergreifende Gemeinsamkeit dieses großen Formenkreises<br />

zu gewinnen. Das Auftreten <strong>des</strong> von ihm mit besonderer Aufmerk<br />

samkeit analysierten, markanten Umbilikallobus U n ist in der Tat<br />

geeignet, über die Zugehörigkeit bestimmter Gruppen zu den Ste<br />

phanocerataceae zu entscheiden. Die innere Gliederung der Super<br />

familie bedarf jedoch weiterer Kriterien.<br />

Eine Komplizierung der Verhältnisse entsteht dadurch, daß vom<br />

Ober-Bajocium an differenzierte Faunen in drei verschiedenen<br />

Gebieten der Erde entstanden (285), die zu unterschiedlichen, sich<br />

nur unbedeutend überlappenden Entwicklungsreihen führten.<br />

Auch in den Stephanocerataceae verursachten Einwanderer aus<br />

anderen Faunen Diskontinuitäten, die erst seit einigen Jahren in<br />

den Erkenntnisbereich rücken. So könnte beispielsweise das plötz<br />

liche Auftreten der Macrocephalen, Kosmoceraten und Cardioce<br />

raten im Callovium Europas stark durch derartige Prozesse beein<br />

flußt sein (72, S. 121).<br />

Das Auftreten <strong>des</strong> besagten Umbilikallobus U n in der Sutur der<br />

Ammonitina fällt mit der bisherigen unteren Grenzziehung der<br />

Stephanocerataceae aufgrund gehäusemorphologischer Kriterien<br />

zusammen. So erscheint U n fast gleichzeitig bei den Otoitidae, den<br />

Sphaeroceratidae und den Stephanoceratidae im unteren Bajo-<br />

cium. Eine mehr oder weniger gemeinsame Wurzel der drei Fami<br />

lien wird vielfach - ebenso wie die der Perisphincten - in der Ham-<br />

matoceratengattung Erycites angenommen, die noch keinen U n<br />

zeigt, aber den Kiel der Hammatoceraten bereits verloren hat.<br />

SCHINDEWOLF war nun bemüht, sekundäre Besonderheiten in<br />

der Entwicklung der Sutur, insbesondere im Bereich Ui-U n, zur<br />

Unterscheidung der drei Familien heranzuziehen. So zeigte er an<br />

Vertretern der Otoitidae, daß der Lobus U n oft auf dem Dorsalab<br />

fall <strong>des</strong> Sattels Ui/I entsteht, danach zum Sattelscheitel wandert<br />

und gemeinsam mit einem spätontogenetisch gespaltenen Uj auf<br />

tritt. Bei den Sphaeroceraten ist das Verhalten <strong>des</strong> U n ähnlich,<br />

jedoch ist er hier mit einem ungespaltenen Uj vergesellschaftet.<br />

Bei den eigentlichen Stephanoceraten schließlich ist Ui ebenfalls<br />

ungespalten, doch U n beginnt und verbleibt auf dem Ventralabfall<br />

<strong>des</strong> Sattels und bleibt in seiner Größe - im Gegensatz zu den ande<br />

ren beiden Familien - hinter der von Ui zurück. Ob letztere Eigen<br />

heit bei den unmittelbar folgenden Teloceraten noch beibehalten<br />

wird, ist noch nicht gesichert.<br />

Im Gefolge der Sphaeroceras-Chondroceras- Gruppe stehen im<br />

hier gewählten System suturontogenetisch begründet die Macro-<br />

cephalitidae, Kosmoceratidae und Cardioceratidae. In der CALLO-<br />

MONSchen Gliederung werden zwar die Cardioceraten ebenfalls<br />

aus den Sphaeroceratidae abgeleitet, die Kosmoceraten dagegen<br />

aus den Stephanoceratidae, was vielleicht gehäusemorphologisch<br />

verständlicher erscheint.<br />

Die Tulitidae und die nachfolgenden Pachyceratidae wurden von<br />

SCHINDEWOLF als "Regressivformen» der Sphaeroceratidae<br />

gedeutet, in denen zunächst U n und später auch U? rückgebildet<br />

werde. Ihre kugelige Gehäuseform hatte bereits früher eine<br />

Abstammung aus den gleichgestaltigen Sphaeroceraten nahege<br />

legt (6, 259). HAHN (114) stellte jedoch die Tulitidae zusammen<br />

6<br />

mit Morrisiceras wegen ihrer den Perisphincten <strong>des</strong> Unter-Ii;]^<br />

niums sehr ähnlichen Parabelrippenbildung zu den Pcrisphin ai<br />

ceae, wo sie auch im englischen System eingeordnet sind.<br />

Eingehende Untersuchungen zeigten, daß auch Vertreter der<br />

Gattung Parkinsonia den Lobus U n in der für die Stephanoceratidae<br />

typischen Weise ausbilden. Dagegen werden die Ergebnisse in<br />

Garantiana von SCHINDEWOLF selbst als «wenig eindeutig und<br />

schwer durchschaubar» bezeichnet. Ein Lobus U„ scheint bei ihnen<br />

nur in Ausnahmefällen nachweisbar. Diesem Befund widersprechend<br />

hat CALLOMON 1981 aufgrund äußerer Gehäusemerkirule<br />

die Parkinsonien in der Superfamilie Perisphinctaceae, und die<br />

Garantianen einschließlich der Strenoceraten dagegen in den Stephanocerataceae<br />

untergebracht. Im hier gewählten System soll<br />

dagegen vorerst die Geschlossenheit der Gruppe in Form der<br />

Unterfamilie Parkinsoniinae beibehalten werden, ohne damit<br />

einen Anspruch auf eine phyletische Abfolge ihrer Gattungen verknüpfen<br />

zu wollen. Der Entscheidung DIETLS folgend (53), wird<br />

auch die Gattung Caumontisphinctes, obwohl bisher noch nicht<br />

sicher begründbar, in die Unterfamilie einbezogen. Die systematische<br />

Stellung der heteromorphen Spiroceratinae, die hier den<br />

Parkinsoniinae angeschlossen sind, wurde bereits kommentiert;<br />

die jüngere Heteromorphengruppe der Parapatoceratinae könnte<br />

über Epistrenoceras ebenfalls aus den Parkinsoniidae hervorgegangen<br />

sein (51).<br />

Eine weitere Familie der Stephanocerataceae bilden die Morphoceratidae,<br />

die sich ebenfalls durch einen markanten U n auf dem<br />

Ventralabfall <strong>des</strong> Sattels Ui/I auszeichnen und demzufolge durch<br />

SCHINDEWOLF eng mit den Stephanoceratidae verbunden wurden.<br />

CALLOMON, der die Gruppe auf «cryptogenic appearance as<br />

fully-fledged Dimorphinites», einer Untergattung von Morphoceras,<br />

zurückführt, bezieht sie in die Perisphinctaceae ein. Er räumt<br />

andererseits ein, daß ein Ursprung in den Stephanoceratidae nicht<br />

ganz auszuschließen ist (72, S. 151).<br />

2.5 Gliederung der Perisphinctaceae<br />

Innerhalb der Familie Perisphinctidae (Abb. 2), die sich bis in den<br />

oberen Malm erstreckt, ist die Spaltung <strong>des</strong> Umbilikallobus Ui in<br />

zwei selbständige Teiläste und die Suturallobenbildung mit solcher<br />

Beständigkeit zu verzeichnen, daß sie kaum für eine Gliederung<br />

niederen Ranges benutzt werden kann. Bei den Dogger-Peri-<br />

sphinetaceae gilt dieser Bildungsmodus der Sutur außerdem für die<br />

Reineckeidae, während die Tulitidae (vergl. oben), die Pachycerati<br />

dae und die Peltoceratidae einschließlich der Euaspidoceraten<br />

einen einfachen Uj aufweisen, was bei letzteren von SCHINDE<br />

WOLF als Rückbildung der Zweiteilung gedeutet wird.<br />

Die ältesten Perisphincten sind in der Subfamilie Leptosphincti-<br />

nae zusammengefaßt und setzen mit der gleichnamigen Gattung,<br />

deren südwestdeutsche Vertreter von DIETL (54) bearbeitet wur<br />

den, im oberen Mittel-Bajocium ein. Leptosphinctes wird von den<br />

übrigen Gattungen der Subfamilie vorwiegend durch den Win<br />

dungsquerschnitt und die ventrale Rippenunterbrechung getrennt,<br />

die bei Vermisphinctes nicht und bei Bigotites mit alternierenden<br />

Rippenenden auftritt.<br />

In der weiteren Gliederung der Perisphinctidae wird hier im<br />

wesentlichen den Vorschlägen MANGOLDS gefolgt (155), der die<br />

Perisphincten <strong>des</strong> Bathoniums und <strong>des</strong> Calloviums revidierte und<br />

gemäß Abb. 3 auf die Unterfamilien Zigzagiceratinae und Gros-<br />

souvriinae verteilte. Als Kriterium dieser Teilung werden die bei<br />

den Grossouvriinae fehlenden «Zickzackrippen» herangezogen.

Parabelbildungen treten in der Skulptur beider Gaippen gleicher<br />

maßen auf. Die zahlreichen, von MANGOLD benutzten oder neu<br />

aufgestellten Taxa haben unter Einbeziehung <strong>des</strong> nicht immer<br />

offensichtlichen Dimorphismus die Unterscheidungskriterien auf<br />

oft geringfügige Skulpturmodifikationen herabgenötigt. Zusätz<br />

lich dürften auch hier regional begrenzte Entwicklungen mit gele<br />

gentlichem Faunenaustausch die Deutung der phyletischen<br />

Zusammenhänge erschwert haben.<br />

Die Reineckeiidae wurden 1967 von BOURQUIN revidiert (22).<br />

1980 wurde dieser Systematik eine stark abweichende von<br />

CARIOU (43) gegenübergestellt, der auch die Evolution der Rei-<br />

neckiidae aufzuhellen bestrebt war, und die Aufteilung in die Gat<br />

tungen Rehmannia, Reineckeia und Collotia vorschlug (Abb. 4).<br />

Im hier gewählten System wird, insbesondere hinsichtlich <strong>des</strong><br />

Dimorphismus, eine Kombination der Vorschläge BOURQUINS<br />

und MANGOLDS vorgenommen, die im einzelnen aus dem Tabel<br />

lenteil hervorgeht.

3 Über heteromorphe Doggerammoniten<br />

Neben den üblichen, mit einander berührenden oder umfassen<br />

den Windungen in einer Planspirale gerollten <strong>Ammoniten</strong>gehäu-<br />

sen existierten in mehreren Abschnitten der Erdgeschichte auch<br />

sogenannte heteromorphe (gr.: heteros = anders, morphe =<br />

Gestalt) oder aberrante Formen (lat.: aberrare = abweichen).<br />

Andeutungen einer Heteromorphie bzw. Aberration finden sich<br />

häufig artspezifisch in Form einer plötzlichen Veränderung <strong>des</strong> Spi<br />

ralwachstums im Bereich der Alterswohnkammer; doch die<br />

eigentlichen Sonderlinge unter den Ammonshörnern sind jene,<br />

deren Windungen sich voneinander gelöst oder gar die Ebene ihrer<br />

Spirale verlassen haben. Man kann sie als Spielarten der Evolution<br />

betrachten, deren Auftreten ebenso unerwartet wie kurzzeitig war.<br />

Ihrer zerbrechlichen Gestalt gemäß war ihr Lebensbereich mit<br />

Sicherheit eingeschränkt und ihre Beweglichkeit stark reduziert.<br />

Es ist offensichtlich, daß sie sich aus normal gerollten <strong>Ammoniten</strong><br />

entwickelt haben. Nicht selten wurde die Spiralkrümmung völlig<br />

reduziert, so daß stabförmig gestreckte Gehäuse entstanden. Auch<br />

axiale, d. h. in die Spiralachse gerichtete Entrollungen traten auf,<br />

derart, daß dreidimensionale Gebilde verschiedenster Art entwik-<br />

kelt wurden, von der regelmäßigen konischen Schraube bis hin<br />

zum ungeordneten Windungsknäuel.<br />

In Abb. 5 sind die Bezeichnungen der für den Dogger wesentli<br />

chen heteromorphen <strong>Ammoniten</strong>-Grundformen zusammenge<br />

stellt. Die criocone Form (gr.: krios = Widder) ist durch schwache<br />

radiale Entrollung der gesamten Spirale aus der serpenticonen<br />

Form (s. Abb. 10) hervorgegangen. Wird durch weitere Entrollung<br />

insgesamt keine volle Windung erreicht, so liegt die cyrtocone<br />

oder toxoeone Form vor (gr.: kyrtös = krumm, gewölbt, töxon =<br />

(Schieß-) Bogen). Beschränkt sich die Aberration auf die (adulte)<br />

Wohnkammer, so nennt man Formen mit kurzem entrolltem Sta<br />

dium und abermaliger Einkrümmung scaphicon (gr.: scaphos =<br />

Kahn). Ist ein crioconer Phragmocon nach stabförmigem Endsta<br />

dium mit einer um etwa 180 Grad rückgebogenen Wohnkammer<br />

gekoppelt, so liegt das ancylocone Gehäuse vor (gr.: angkylos =<br />

gekrümmt). Bei vollständiger, lediglich die Anfangswindung aus-<br />

2ir# cyrtocon<br />

(toxoeon)<br />

Am- <<br />

.icu 1 icon<br />

xiocerac id)<br />

*,r.;.- ;,i, (,.,,, ni | H. u. r„ m o n,| u. r Do^j-crammoniteii<br />

trochücon<br />

(trochocero id)<br />

nehmende Streckung spricht man vom baculiconen Typ (lat.:<br />

baculum = Stab). Weist die Planspirale statt radialer eine axiale<br />

Entrollung ähnlich den Schnecken auf, so wird sie bei einander<br />

nicht berührenden Windungen als trochocon oder trochoceroid<br />

bezeichnet. Daß auf diese Weise extrem starke axiale Entrollung<br />

ebenfalls zum gestreckten Stab führen konnte, zeigt Abb. 6.<br />

Entrollung in der Windungsebene (radiale Entrollung)<br />

Abb. 6: Entrollungsmodi eines crioconen Gehäuses zur Stabforn<br />

Im Jura treten die ältesten Heteromorphen vorübergehend im<br />

Oberbajocium, also im mittleren Dogger auf (192), während sich<br />

ihre Existenz im Lias als Irrtum erwies (73). Die nächst jüngere<br />

Gruppe erscheint im Ober-Bathonium und erreicht nach gegenwärtigem<br />

Kenntnisstand nicht die Dogger/Malmgrenze. Erst im<br />

Tithonium treten bei Protancyloceras wieder Entrollungen auf.<br />

Die heteromorphen Dogger-<strong>Ammoniten</strong> wurden in jüngster<br />

Zeit durch G. DIETL umfassend revidiert (47,49, 51,56). Gestützt<br />

auf die Untersuchung von über 2500 in- und ausländischen Exemplaren<br />

konnte die Zahl der bestehenden Arten von 38 auf 17 reduziert<br />

werden, die sich nun auf vier Gattungen verteilen. Sie werden<br />

in den Unterfamilien Spiroceratinae und Parapatoceratinae zusammengefaßt<br />

(vergl. Abb. 2). Die ursprünglich große Artenzahl war

durch hohe Variabilität (125) und fragmentäre Erhaltung der sehr<br />

anfälligen Gehäuse vorgetäuscht worden. In Abb. 6 wird beispielsweise<br />

das Variationsspektrum zweier Entrollungsmodi eines crioconen<br />

Gehäuses veranschaulicht. Der größte Teil dieses Spektrums<br />

ist in mehreren Fällen innerhalb einer einzigen Doggerart<br />

wiederzufinden. Die Reihe a-c zeigt ein Zwischenstadium und das<br />

Endstadium <strong>des</strong> radialen Entrollungsmodus, die Reihe d-g zeigt<br />

den Übergang zur Stabform bei axialer Entrollung. Der so entstandene<br />

Stab besitzt schraubenförmig gedrehte Suturen und Skulpturelemcntc.<br />

Neben radialen und axialen Entrollungen treten bei<br />

Dogger-Heteromorphen aber auch solche entlang schräger Achsen<br />

auf.<br />

Bei heteromorphen <strong>Ammoniten</strong> versagt naturgemäß das<br />

gewohnte System der Gehäusemaße und Gehäuseproportionen.<br />

Der Durchmesser d, auf den die Relativwerte der Nabelweite N<br />

und der Windungshöhe H bezogen sind (vergl. Abb. 15), verliert<br />

ebenso wie die Rippenzahl pro Windung bei starker Entrollung<br />

jeglichen Sinn. Als Bezugsgröße wird <strong>des</strong>halb bei den Heteromorphen<br />

grundsätzlich die Windungshöhe h benutzt, da auch sie - von<br />

Ausnahmen im Bereich adulter Wohnkammern abgesehen - ähnlich<br />

wie der Windungsdurchmesser normal gerollter Gehäuse,<br />

monoton mit dem Gehäusealter zunimmt. Auch bei völlig<br />

gestreckten Gehäusen kann die Orientierung der Höhe h im Querschnitt<br />

bei fehlender Skulptur anhand der Sutur festgestellt wer-<br />

o ad)<br />

rädi sie proradiate retr^rsd i ate<br />

ßerippung<br />

Abb. 7: Zur Terminologie der Heteromorphe'nskulptur. V = Ventralregion,<br />

D = Dorsalregion, Wachstum in Pfeilrichtung<br />

den. Ebenso ist eine Bestimmung der Extern- und Internseite eines<br />

Windungsfragmentes auf diese Weise möglich.<br />

In den modifizierten Maßtabellen der Heteromorphen gelten<br />

die Angaben einer bestimmten Zeile für die in der ersten Spalte<br />

angegebene Windungshöhe h. Die Nabelweite muß entfallen; der<br />

Querschnitt Q = h, b (vergl. Abb. 7a) behält seine Bedeutung. Die<br />

normalerweise auf eine volle Windung bezogene Rippenzahl Z<br />

wird bei den Heteromorphen auf die Einheit 1 cm der Gehäuse<br />

länge bezogen (Abb. 7b). Sie wird in diesem Falle mit R bezeichnet.<br />

Der Rippenverlauf an heteromorphen Gehäusen wird mittels<br />

der bei normal gerollten <strong>Ammoniten</strong> gebräuchlichen Terminolo<br />

gie erläutert, jedoch mit dem Unterschied, daß als Bezugsrichtung<br />

nicht der durch die Embryonalkammer gehende Radius, sondern<br />

das Lot auf der Windungsachse gilt. Gemäß Abb. 7c bis 7e lassen<br />

sich dann in gewohnter Weise radiale, proradiate und retroradiate<br />

Rippen unterscheiden. Die Begriffe konvex und konkav gelten ent<br />

sprechend (vergl. Abb. 13).<br />

Da die Gestalt der Heteromorphen nicht in dem Maße wie bei<br />

normalen <strong>Ammoniten</strong> durch Maßzahlen wiedergegeben werden<br />

10<br />

kann, sind in der sonst der Skulpturbeschreibung v<br />

«rk-ha| tniU)<br />

Spalte der Tabellen zusätzliche Hinweise auf die Gehäuselorin uif<br />

genommen worden.<br />

Vollständige heteromorphe Dogger-<strong>Ammoniten</strong> werden sehr<br />

selten gefunden, ebenso Fragmente mit vollständiger adulter<br />

Mundöffnung. Das größte, in der Monographie DIHTI.S (5|,<br />

erwähnte Bruchstück weist knapp 40 mm Windungshöhe auf. D, ls<br />

süddeutsche Material besteht fast ausschließlich aus Stein- h nv.<br />

Pvritkernen ohne Schalenerhaltung. So sind die häufig auftretenden<br />

Stacheln der Heteromorphen nur als Knoten erhalten. Die<br />

Rippen sind im Gegensatz zu vielen normalen Doggerammoniien<br />

stets einfach, nie gespalten. Vor der Altersmündung wird die<br />

Skulptur schwächer und unregelmäßig.<br />

Die Sutur der Heteromorphen <strong>des</strong> Doggers ist den Stabilitätsbedingungen<br />

<strong>des</strong> entrollten Gehäuses weitgehend angepaßt. Während<br />

im Bereich der normal gerollten ein bis zwei Anfangswindungen<br />

noch die typische, ammonitische Primär- bzw. Frühsutur mit<br />

ausgeprägtem Intern-, Extern- und Laterallobus, sowie zwei flachen<br />

Umbilikalloben dominiert, wandeln sich die Verhältnisse mit<br />

Beginn der Entrollung. Bei Spiroceras und annähernd auch bei<br />

Aaiariceras bleiben der Lateral- und der Umbilikallobus Uj stark in<br />

der Entwicklung zurück (Abb. Sa-d), und U 2 wird zum beherrschenden<br />

Flankenlobus. Eine derartig vereinfachte Sutur ist verknüpft<br />

mit einem optimalen Stützsystem <strong>des</strong> Röhrenquerschnittes<br />

Abb. S: Sutur und Septen von Dogger-Heteromorphen<br />

a-d Suturentwicklung von Spiroceras orbignyi, nach SCHINDEWOLF<br />

1951<br />

e vereinfachtes Altersseptum von Spiroceras \<br />

tachDiETL 1978<br />

f vereinfachtes Altersseptum von Parapatoccras )

durch vier, im rechtwinkligen Kreuz angelegte Septalfalten (Abb.<br />

Se). Bei Parapatoceras (Abb. 8f) besteht dieses Stiitzsystem aus<br />

sechs Septalfalten, die unter je 60° zueinander angeordnet sind<br />

und durch die Loben I, E, L und UT repräsentiert werden.<br />

Die Symmetrie <strong>des</strong> Septums geht verloren, wenn eine axiale<br />

Entrollung im Spiele ist. In diesen Fällen kann sogar eine Drehung<br />

<strong>des</strong> Septums und damit der Sutur gegen die Skulptur auftreten. So<br />

kann mitunter der Lobus U 2 zur Ventralfurche wandern, die nor<br />

malerweise mit dem Externlobus E korreliert. Derartige Verdre<br />

hungen werden meist beibehalten, wenn sich ein geradliniges<br />

Gehäusewachstum anschließt. Der Externlobus E ist im allgemei<br />

nen, im Gegensatz zum Internlobus I, zweispitzig breitgedehnt.<br />

11

4 Zur Stratigraphie <strong>des</strong> Doggers in Süddeutschland<br />

Noch immer genießt die von F. A. QUEXSTEDT in der zweiten<br />

Hälfte <strong>des</strong> vorigen Jahrhunderts nach vorwiegend lithostratigra-<br />

phischen Gesichtspunkten aufgestellte Schichtgliederung <strong>des</strong><br />

Juras große Beliebtheit. Ebenso wie den Unteren und Oberen Jura<br />

teilte der Altmeister schwäbischer Geologie auch den Mittleren<br />

Jura in 6 Unterstufen auf und bezeichnete sie mit den ersten 6<br />

Buchstaben <strong>des</strong> griechischen Alphabets. Dieser Gliederung steht<br />

die internationale Stufengliederung gegenüber, deren vertikale<br />

Grenzziehungen auf das Auftreten bestimmter ammonitischer<br />

Leitarten begründet werden. In dieser biostratigraphischen Glie<br />

derung tragen die Stufen die Namen von Orten, die nach Meinung<br />

ihrer Autoren die betreffende Stufe in typischer Ausbildung auf<br />

weisen. Die Typuslokalitäten <strong>des</strong> Doggers sind die Städte Aalen in<br />

Ostwümcmberg, Bayeux an der französischen Nordwestküste,<br />

Bath in Südengland und die Ortschaft Kellaway in Südengland.<br />

Nachfolgende Bearbeiter wandelten aber sowohl die vertikalen<br />

Grenzen <strong>des</strong> Aaleniums, Bajociums, Bathoniums und <strong>des</strong> Callo-<br />

viums als auch die geographischen Geltungsbereiche von Typuslo<br />

kalitäten vielfach ab. Eine eindeutige Positionierung der Stufen<br />

grenzen in den süddeutschen lithologischen Schichten ist wegen<br />

deren bereichsweiser Fossilarmut, ihrer faziellen Verschiedenhei<br />

ten und ihrer stark unterschiedlichen Mächtigkeiten problema<br />

tisch. Da QUENSTEDTS Braunjura zeta über die Obergrenze der<br />

obersten Doggerstufe, <strong>des</strong> Calloviums, hinausreicht, sind Braun<br />

jura und Dogger, streng genommen, nicht identisch.<br />

4.1 Das Aalenium<br />

Die 1864 von CHR. MAYER-EYMAR für die unterste Doggerstufe<br />

vorgeschlagene und 1874 revidierte «Etage aalenien» gilt<br />

nach dem Jura-Colloquium 1962 in Luxemburg und nach zögernder<br />

Anerkennung im Ausland nahezu exakt als Äquivalent für den<br />

Braunjura alpha und beta QUENSTEDTS. Das Aalenium erstreckt<br />

sich über die Zonen <strong>des</strong> Leioceras opalimim, der Ludwigia murchisonae<br />

und <strong>des</strong> Graphoceras concavum (vergl. Tab. 1).<br />

Die Sedimente <strong>des</strong> Unter-Aaleniums sind durchweg monoton<br />

schwarzgraue, schiefrige Tonmergel, die in Bezug auf das Zonentossil<br />

als Opalinus-Tone bezeichnet werden. Für den Fränkischen<br />

Iura wird der Name Neumarkt-Schichten vorgeschlagen (282). Im<br />

f'ereich der Typuslokalität ist der Opalinus-Ton etwa 100 m, im<br />

Kaum Coburg nur noch 20 m mächtig. Durch das spärliche und<br />

sporadische Auftreten von Makrofossilien ist er ebensowenig wie<br />

mittels der stellenweise nachweisbaren Mergelkalkbänke durchgehend<br />

(einer zu gliedern. Das Liegende bilden die fossilreichen,<br />

-ur.uien Jurensis-Mergel mit ihren für die Aalener Sehwellenfa-<br />

^•«•s upisehen, harten, phosphatischen <strong>Ammoniten</strong>breccien, in<br />

1<br />

' K<br />

' Gattung Duinortieria vorherrscht. Bei von unten nach<br />

'^"'i zunehmendem Sand- und Kalkgehalt wird die Obergrenze<br />

l t s<br />

'<br />

palmus-Lines durch eine oder mehrere, verwittert fahlrote<br />

^•dmergeihanke. die sogenannten Wasserfallbänke, gebildet,<br />

ClnvT hs /U 20 m M ; i c n t i<br />

- Qu N s Tin rs Grenzregion alpha/beta entsprechen und bei<br />

k e i t<br />

8 erreichen. In der südlichen<br />

hi\b ,<br />

, l c n A l h u i r d oi<br />

"e- maximal etwa 2 m über den Wasser-<br />

*5phj ' U , t r c t c l K l e<br />

' ''clemuitenbreccie noch zum Braunjura<br />

«Knl! ;tTl<br />

' dlnCt<br />

'<br />

X V l l t a c h r c , o n<br />

." ' w<br />

» ^ Wasserfallbänke<br />

v<br />

' wie die Bclcmnitenbreccie fehlen, bereitet die lithostrati-<br />

graphische Grenzziehung alpha/beta Schwierigkeiten (202).<br />

Der Braunjura beta ist im Untersuchungsgebiet von unter<br />

schiedlicher Facies. In der Frankenalb - dort wurde der Begriff Rei<br />

fenberg-Schichten vorgeschlagen - und der schwäbischen Ostalb<br />

wird er durch eine Folge von Sand- und Tonsteinen gebildet, in<br />

denen abbauwürdige, silikatreiche Flöze von öoidischem Nadelei<br />

senerz (Aalen, Geislingen/Steige) eingelagert sind. Dem gegen<br />

über steht, mit der größten Beta-Mächtigkeit von 70 m, die vor<br />

wiegend tonige Beckenfazies <strong>des</strong> Reutlinger Raumes, in die sich<br />

zunehmend nach Südwesten ammonitenreiche, meist graue bis<br />

graugrüne Mergelkalke bei steigendem Sandgehalt einschalten.<br />

Über der etwa 30 cm mächtigen Wasserfallbank der Typusloka<br />

lität liegen weitere 2 m dunkelgraue, sandflaserige Tonsteine<br />

(252), die ihre maximale Mächtigkeit mit 14 m in der Boller<br />

Gegend erreichen. An der Obergrenze dieser sehr fossilarmen<br />

Zwischentone erscheinen glimmerreiche Kalksandstein-Platten,<br />

die nach ihren zopfförmigen Kriechspuren von Gyrochorda<br />

comosa (HEER) als Zopfplatten bezeichnet werden und häufig mit<br />

Sandsteinbänken wechseln. Vereinzelte Fossilfunde deuten darauf<br />

hin, daß ihr Alter örtlich variiert und sie <strong>des</strong>halb zur Parallelisie-<br />

rung ungeeignet sind. In der schwäbischen Südwestalb folgen im<br />

Hangenden, abermals durch mehrere Meter Zwischentone<br />

getrennt, schließlich ein oder mehrere chamositoolithische, grau<br />

grüne oder verwittert rotbraune Bänke, in denen erstmals das Sub-<br />

zonen-Leitfossil Leioceras comptum in großer Häufigkeit auftritt.<br />

In der Ostalb treten eigentliche Comptum-Bänke dieser Art nicht<br />

mehr auf. Leioceras comptum erscheint hier bereits vereinzelt in<br />

der Zopfplattenregion (252), über der sich, nach einer Serie von<br />

Ton- und Sandsteinschichten, der früher technisch genutzte<br />

«Untere Donzdorfer Sandstein» mit dem Unteren Erzflöz einstellt.<br />

Während der Braunjura alpha mit den Wasserfallbänken bzw.<br />

der Belemnitenbreccie abschließt, werden Zopfplattenregion und<br />

Comptum-Bänke noch zum Unter-Aalenium gerechnet. Das<br />

Ober-Aalenium beginnt mit der Zone der Ludwigia murchisonae<br />

und diese wiederum mit dem Einsetzen von Staufenia sinon und<br />

Staufenia opalinoi<strong>des</strong> im Unteren Flöz von Aalen-Wasseralfingen<br />

bzw. in den Sinon-Bänken <strong>des</strong> Wutachgebietes, 7 m über der<br />

Comptum-Bank. In der Südwestalb ist Staufenia sinon selten. Der<br />

markanteste Horizont <strong>des</strong> südwestdeutschen Ober-Aaleniums ist<br />

die mächtige Staufensis-Bank mit der in der Ostalb sehr seltenen<br />

Staufenia staufensis im oberen Teil und Staufenia sehndensis im<br />

unteren Teil der Bank.<br />

Die obere Zone <strong>des</strong> Ober-Aaleniums ist die <strong>des</strong> Graphoceras<br />

concavum. Besonders guten Leitwert besitzt zwischen Rottweil<br />

und Reutlingen die sehr harte, rostig verwitterte Concavum-Bank<br />

mit ihren dunkel berindeten, mittelgrauen Kalkgeröllen. Die Leit<br />

art wurde nordöstlich von Geislingen Steige, wo sie sich noch im<br />

tonig-sandigen Komplex <strong>des</strong> Oberen Donzdorfer Horizontes<br />

nachweisen ließ, bisher nicht gefunden.<br />

In Franken wird die Aufstellung einer strengen Zonengliede<br />

rung im Doggersandstein durch das gänzliche Fehlen von Leitarten<br />

in vielen Horizonten verhindert. Einige Bänke der im Nordosten<br />

bis auf 100 m anschwellenden Folge von Ton- und Sandsteinen<br />

sind jedoch durch ihren hohen Gehalt an Inoceramen und anderen<br />

Mollusken sehr horizontbeständig (219). Für eine Gliederung in<br />

nicht genauer fixierbare <strong>Ammoniten</strong>-'Schichten» wurde Leioceras<br />

costosum, Ludwigia tolutaria, Ludwigia murchisonae und Gra<br />

phoceras concavum vorgeschlagen (2~8).<br />

13

Tab. 1: Schicht- und Zonengliedemng <strong>des</strong> südwestdeutsehen Doggers. In Klammem gesetzte Leitarten sind im Untersuchungsgebiet bishi<br />

oder nur selten nachgewiesen.<br />

Populäre Schichtbczciehnungen,<br />

markante<br />

Horizonte<br />

Unterstufe<br />

QUENSTEDTS<br />

Internationale<br />

Stufengliederung<br />

Kurzzeichen<br />

Oxford in m ox la (Oueustedtoceras mariac)<br />

Zonen-Leitart Subzonen-Leitart<br />

Lamberti-Knollen cl 3 b Ouenstedtoceras lamberti Quenstcdtoccras lamberti '<br />

Ouenstedtoceras henrici<br />

obere Ornaten-Tone<br />

Anceps-Oolith<br />

c Callovium ittel-<br />

untere Ornaten-Tone<br />

Jnter-<br />

Macrocephalen-Oolith<br />

Aspidoi<strong>des</strong>-Oolith<br />

cl 3 a (Peltoceras (Peltoceras) atblcta)<br />

cl 2b F.iymnoceras coronatwn (Kosinnceras (Kosm.) grossouvret<br />

Kostnoceras (Zugok.) obduetum<br />

% cl 2a Kosmoceras (Zugokosm.) Jason Kosmoceras (Zugok.) Jason<br />

(Kostnoceras (Zugok.) medca)<br />

^<br />

cl 1b Sigaloccras (Sig.) callovicnse Sigaloccras (Sig.) enodatum<br />

Sigaloccras (Sig.) callovicnse<br />

Proplanulitcs koenigi<br />

cl la A \acrocepbalitcs (M.)<br />

macroeepbalus<br />

Macrocephalites (K.) kamptus<br />

Macrocephalites (M.) macroeepbalus<br />

bt 3 c Clydoniceras discus Clydoniceras discus<br />

(Clydoniceras bollandi)<br />

bt 3b Oxycerites orbis GIEBEL 1852 Oxycerites orbis<br />

Oecotraustes paradoxus<br />

Oecotraustcs densecostatus<br />

Lagenalis-Bank bt 3a Prohecticaceras retrocostatum<br />

Varians-Schichten<br />

Fuscus-Bank<br />

Dentalien-Tone<br />

Parkinsoni-Oolith<br />

Hamiten-Tone<br />

Subfurcaten-Oolith<br />

Ostreenkalke<br />

Humphriesianum-Oolith<br />

£<br />

Bathonium<br />

Bajocium<br />

Mitti<br />

Unter-<br />

Ober-<br />

Giganteus-Ton<br />

Mittel-<br />

Spathulatus-Bank<br />

[<br />

bt 2c Morrisiceras (Morris.) morrisi<br />

bt 2b Tulites (Tulites) subcontractus<br />

bt 2a Procerites progracilis<br />

bt la Ztgzagiceras (Zigz.) zigzag Aspbinctites (Asph.) temtiplicatus<br />

Oxycerites yeovilensis<br />

Morphoceras (Morph.) macrescens<br />

Parkinsonia (Gonolkites) convergens<br />

bj 3c Parkinsonia (Park.) parkinsoni Parkinsonia (Park.) bomfordi<br />

Parkinsonia (Park.) densicosta<br />

Parkinsonia (Park.) acris<br />

bj 3b Garantiana (Garantiana)<br />

garantiana<br />

Garantiana (Hlawiceras) tetragona<br />

?<br />

Garantiana (Pseudogarant.) dichotoma<br />

bj 3a Strenoceras niortense Garantiana (Garantiana) baculata<br />

Caumontisphinctes (Caum.) polygyralis<br />

Tcloceras banksii<br />

bj 2a Stcphanoceras bumphriesianum Teleceras blagdeni<br />

Stcphanoceras bumphriesianum<br />

Dorsetensia pinguis<br />

Blaukalke bj lc (Emileia (Otoitcs) sauzei) (Dorsetensia bebridica Morton)<br />

(Emileia (Otoitcs) sauzei)<br />

Wedelsandsteine 7 bj lb Witchellia laeviusada Witchellia laci 'iuscula<br />

Sonninia ovalis (QU.)<br />

Sowerbyi-Oolith bj la Hyperlioccras discites<br />

Concavum-Bank<br />

Ober-<br />

al 2b Graphoceras (Graphoceras)<br />

concavum<br />

Graphoceras (Ludivigella) cornu<br />

Graphoceras (Graphoceras) concavum<br />

Personaten-Sandstein<br />

(tonige Beckentacies)<br />

al 2a Ludwigia (Ludwigia)<br />

Ludwigia (Ludwigia) bradfordensis<br />

murchisonae<br />

Staufenia diseoidea<br />

ß Aalenium<br />

Staufenia sebndensis<br />

Comptum-Bänke<br />

Staufenia sinon<br />

Zopfplattenregion i al lb Leioceras opalinum Leioceras comptum<br />

Opalinus-Ton a al la<br />

Leioceras opalinum<br />

14<br />

Toareium

4.2 Das Bajocium<br />

Im Jahre 1851 wurde von A. D'ORBIGNY die Umgebung der<br />

nordwestfranzösischen Stadt Bayeux mit ihren damaligen Stein<br />

brüchen und ihren Küstenkliffen als Typuslokalität im Dogger vor<br />

geschlagen. Während sich D'ORBIGNY'S «Bajocien» von der heuti<br />

gen hiunphriesianum-Zone bis zur Subzone <strong>des</strong> Oxycerites yeovi-<br />

lensis, also in das heutige Bathonium hinein erstreckte, sind die<br />

Stufengrenzen <strong>des</strong> Bajociums nach den Vorschlägen von A. OPPEL<br />

1855 (6) und <strong>des</strong> Luxemburger Jura-Colloquiums 1962 tiefer zu<br />

ziehen. Danach beginnt das Bajocium über der concarum-Zone<br />

<strong>des</strong> Aaleniums mit der Zone <strong>des</strong> Hyperlioceras discites und endet<br />

mit der Zone der Parkinsonia parkinsoni unterhalb der zigzag-<br />

Zone <strong>des</strong> Bathoniums.<br />

Das lange Zeit gültige Zonenfossil <strong>des</strong> Unter-Bajociums, Sonni-<br />

nia sowerbyi, erwies sich als ein vermutlich der sauzei-Zone ent<br />

stammender, fragmentärer Phragmocon aus der Gruppe der Son-<br />

ninia mesacantha (176,181). Demzufolge wurde für den entspre<br />

chenden Zeitabschnitt zwischen discites- und sauzei-Zone (vergl.<br />

Tab. 1) neuerdings die Zone der Witchellia laeviuscula vorgeschla<br />

gen (65).<br />

Die älteste Zone <strong>des</strong> Bajociums, die discites- Zone, scheint in<br />

der Wutachregion, wo die Gattung Hyperlioceras am eingehend<br />

sten untersucht wurde (11), mit dem unteren Teil <strong>des</strong> Sowerbyi-<br />

Ooliths identisch zu sein. Dieser bildet überall die teilweise eisen-<br />

oolithische Sowerbyi-Bank aus grauem bis gelbbraunem Mergel<br />

kalk. Sie folgt im Südwesten fast unmittelbar über der Concavum-<br />

Bank; im Nordosten über dem Oberen Donzdorfer Sandstein,<br />

wobei sich dort aber meist mehrere Meter Zwischentone einschie<br />

ben. Im Filsgebiet scheint die etwa 40 cm mächtige, an Sonninien<br />

reiche Sowerbyi-Bank insgesamt zur laeviitscula-Zone zu gehören<br />

und die discites-Zone im Oberen Donzdorfer Sandstein <strong>des</strong> Braun<br />

jura beta zu liegen (65,176), wo demzufolge auch die Grenze Aale-<br />

nium/Bajocium anzunehmen wäre. Die Grenze zwischen Braun<br />

jura beta und gamma wurde von QUENSTEDT nicht genauer defi<br />

niert, wird aber im allgemeinen der Untergrenze der Sowerbyi-<br />

Bank zugeordnet.<br />

Für den mittleren Braunjura gamma sind die nach ihren Spuren<br />

fossilien benannten Wedelsandsteinplatten charakteristisch, bei<br />

c<br />

» '^mchonella- varians SCHL.<br />

Abb s (},. ,<br />

a) «Dentalium» parkinsoni QU.<br />

• MMeriMisdie l-ossilien der populären Sehiehtnüedenm«<br />

d) Ornithella lagenalis (SCHL.)<br />

denen im Südwesten ein unterer und oberer Komplex unterschie<br />

den wird. <strong>Ammoniten</strong> sind in ihnen äußerst selten, wodurch ihre<br />

biostratigraphische Stellung noch ungewiß ist. Auch die Wedel<br />

spuren sind zur durchgehenden Horizontierung allein ungeeignet,<br />

da sie stellenweise bereits im Braunjura beta auftreten. Im Liegen<br />

den und Hangenden der Wedelsandsteine befinden sich meist<br />

mehrere Meter dunkelgraue Gammatone.<br />

Über den Wedelschichten folgt ein Komplex harter, verwittert<br />

bräunlicher Kalksandsteinbänke, die nach ihrer bergfrisch blau<br />

grauen Färbung als Blaukalke bezeichnet werden. Sie erreichen<br />

ihre größte Mächtigkeit mit 4 Metern bei Reutlingen und sind in<br />

der Ostalb ausgekeilt. Im Raum Gosheim unterscheidet man<br />

untere und obere Blaukalke, die dort durch 9 Meter Tone von<br />

einander getrennt sind. Es wird angenommen, daß die relativ _<br />

ammonitenreichen Blaukalke zur Zone der Emileia sauzei gehö<br />

ren, obwohl die Leitart bisher in Südwestdeutschland nicht sicher<br />

nachgewiesen wurde und die Zonengrenzen nur in Ausnahmen<br />

bekannt sind (71). So liegt die obere Zonengrenze bei Gosheim im<br />

unteren Humphriesianum-Oolith (52), im Wutachgebiet dagegen<br />

an der Obergrenze <strong>des</strong> dort nur einen halben Meter mächtigen<br />

Blaukalks (64). Eine Aufteilung der sauzei-Zone in Subzonen liegt<br />

für Süddeutschland bisher nicht vor. Manches spricht dafür, daß<br />

die Verhältnisse im tieferen Humphriesianum-Oolith ähnlich<br />

denen in Westschottland sind, wo kürzlich Dorsetensia hebridica<br />

MORTON als Subzonen-Leitart für die obere sanzei-Zom vor<br />

geschlagen wurde (52, 167).<br />

Dicht über den Blaukalken folgt eine feinsandige, blaugraue<br />

Kalkbank mit feinkörnigen, hellbraunen Eisenooiden. Nach der<br />

darin häufigen flachen Muschel Pecten spatulatus (s. Abb. 9e) wird<br />

sie als Spatulatus-Bank bezeichnet. Ihre Untergrenze im Raum<br />

Gosheim bildet die Grenze Braunjura gamma/delta. Im Hangen<br />

den der Bank folgen bei Gosheim und südwestlich davon unmittel<br />

bar der mergelige, rostrote Humphriesianum-Oolith, in der übri<br />

gen Schwabenalb die zwischen 0,2 und 7 m mächtigen Giganteus-<br />

Tone mit Muschelknollen- und Laibsteinlagen und dem groß-<br />

wüchsigen Belemniten Megateuthis giganteus (SCHLOTHEIM). Sie<br />

werden nach Nordosten wieder zunehmend durch eisenooli-<br />

thische Kalkmergel verdrängt.<br />

In den Giganteus-Tonen beginnt die Zone <strong>des</strong> seltenen Stepha-<br />

noceras humphriesianum <strong>des</strong> Mittel-Bajociums. Die gleichnami-<br />

b) Catinula knorri (VOLTZ)<br />

e) Entolium demissum (PHILLIPS),<br />

= Pecten spatulatus QU.<br />

15

gen Oolithe fehlen in der mittleren Schwabischen Alb; hier erstrecken<br />

sich Tonschichten einer Gesamtmächtigkeit von fast 30 m bis<br />

zum Subfurcaten-Oolith <strong>des</strong> Ober-Bajociums. Ihre oberen<br />

Bereiche werden wegen der austernreichen Kalkbänke als<br />

Ostreenkalke oder, wegen <strong>des</strong> Auftretens von Tcloccms blagdeni,<br />

auch als Blagdeni-Schichten bezeichnet.<br />

Der Subfurcaten-Oolith ist ein wichtiger, von der Wutach bis zur<br />

östlichsten Schwabenalb durchgehender Komplex auffallend<br />

braunroter Bänke. Die Leitart Ammonites subfurcatus ZIETEN<br />

wurde neuerdings der Gattung Garantiana zugeordnet und die<br />

Umbcnennung der gleichnamigen Zone in niortcnse-Zone vorgeschlagen<br />

(57). Der Subfurcaten-Oolith, der im wesentlichen mit<br />

der niortense-Zone zusammenfällt, besitzt seine größte Mächtigkeit<br />

von 2,5 m in der Zollernalb und ist 10 km weiter nördlich<br />

bereits wieder auf SO cm und bei Beuren sogar auf 30 cm<br />

geschrumpft (60). An die Obergrenze <strong>des</strong> Subfurcaten-Ooliths<br />

wird die Grenze Braunjura delta/epsilon gelegt (67); örtliche<br />

Schwankungen der Oolith-Sedimentation erfordern Modifizierungen<br />

der Parallelisierung mit der niortense-Zone.<br />

Uber dem Subfurcaten-Oolith folgen in der mittleren Schwabenalb<br />

die mächtigen Hamiten-Tone, benannt nach den darin auftretenden<br />

Spiroceraten, die QUENSTEDT noch der Gattung Haniites<br />

aus der Unterkreide zuordnete. Zunehmend nach Nordosten<br />

zieht sich die niortense-Zone noch in die unteren Hamiten-Tone<br />

hinein, während die garantiana-Zont innerhalb der Tone zu liegen<br />

scheint und nur schwer abgrenzbar ist. Der im Hangenden folgende<br />

Parkinsoni-Oolith ist eine etwa 1 bis 1,5 m mächtige Folge<br />

von splittrigen Kalkmergelbänken geringen Ooidgehaltes von verwittert<br />

hellbrauner Farbe. Im allgemeinen ist die Zone Parkinsonia<br />

parkinsoni auf sie beschränkt, doch gibt es starke lokale<br />

Unterschiede. Am Plettenberg gehören die 1 m mächtigen Tone<br />

zwischen Subfurcaten-Oolith und Parkinsoni-Oolith, ebenso wie<br />

der untere Teil der hangenden, nach der Rohrschnecke «Dentaliitm»<br />

parkinsoni (QU.) (s. Abb. 9a) benannten Dentalien-Tone<br />

noch zur parkinsoni- Zone. In der Wutachregion erreichen die weit<br />

überwiegend tonigen Parkinsoni-Schichten eine Mächtigkeit von<br />

36 Metern. In der Ostalb sind Subfurcaten-Oolith und Parkinsoni-<br />

Oolith relativ ooidreich und die Zwischentone durch Kalke und<br />

Mergel ersetzt. Der gesamte Komplex ist insgesamt nur 1 bis 2 m<br />

mächtig (16).<br />

Das Bajocium Frankens besteht über der Sowerbyi-Bank aus<br />

meist nur wenigen Metern teilweise oolithischer Mergel, Mergelkalke<br />

und Sandmergel mit vereinzelten kleinen Eisenoolith-Bänken.<br />

Eine neuere, biostratigraphische Bearbeitung steht noch aus<br />

und dürfte wegen der spärlichen Fossilführung problematisch sein.<br />

4.3 Das Bathonium<br />

Die Definition einer "Etage bathonien» geht auf D'OMALIUS<br />

D'HALLOY im Jahre 1S43 zurück und bezieht sich auf eine Schich<br />

tenfolge <strong>des</strong> oberen Doggers in der Umgebung der südenglischen<br />

Stadt Bath. Sie wurde später von D'ORBIGNY, OPPEL, MAYER-<br />

EY.MAR und anderen Autoren modifiziert. Der heute gebräuch<br />

liche Umfang der Stufe (s. Tab. 1) entspricht der Gliederung durch<br />

ARKELL und DONOVAN aus dem Jahre 1952.<br />

Während die älteren Doggerstufen ebenso wie das jüngere Cal-<br />

lovium ihre größte Mächtigkeit in der mittleren Alb aufweisen,<br />

nimmt die <strong>des</strong> Bathoniums kontinuierlich nach Südwesten zu, wo<br />

sie fast 40 m erreicht.<br />

Das Unter-Bathonium beginnt in der mittleren Schwäbischen<br />

Alb und im Wutachgebiet unmittelbar über dem Parkinsoni-Oolith<br />

16<br />

mit einer Folge dunkelgrauer Tonsteine, die in der mittlen-i<br />

wie bereits erwähnt, als Dentalientone, im Süden daL-ri'r,,, ' '<br />

ren Teil als Wucrttembergica-Schichten (nach Parkinsoni, '(><br />

ceras) wucrttembergica) und im oberen Teil als Knorri-Tone • '"'V<br />

Ostrea (Catinula) knorri VOI.TZ, s. Abb. 9b) bezeichnet /<br />

Ebenfalls zum Unter-Bathonium dieses Gebietes gehört die hart<br />

hellgraue Kalkbank, die nach Oecotraustcs fuscus als Fusciii-ij an||<br />

bezeichnet wird (117). Im Gebiet <strong>des</strong> Plettenbergs bei Balinj^<br />

wo die Dentalien-Tone insgesamt über 30 m mächtig sind, gelu>.<br />

ren die unteren 15 m noch zum Bajocium. Die Grenze BajoeuinV<br />

Bathonium wird dort von einer limonitischen, 2 cm mächtievj,<br />

Mergellage gebildet (68). In der Ostalb sind die mächtigen Tom,,],<br />

gen einem nur wenige Dezimeter umfassenden braunen Kalk mu<br />

relativ kleinen, gelben Ooiden, dem Varians-Oolith (nach<br />

«Rhyncbonella» varians SCHL., S. Abb. 9c) gewichen (16, 70). Er<br />

verkörpert hier das gesamte Bathonium, während die gleichnamigen<br />

Varians-«Schichten» der Südalb (s. u.) nur etwa das Mittel-<br />

Bathonium umfassen. In der Ostalb wurde die convcrgens-Sübzone<br />

(vergl. Tab. 1) bereits im obersten Parkinsoni-Oolith nachgewiesen<br />

(58).<br />

Die Mächtigkeit <strong>des</strong> Mittel-Bathoniums ist im Wutachgebiet<br />

mit etwa sechs Metern maximal (114) und nimmt nach Nordosten<br />

schnell ab. So beträgt sie bei Thalheim am Lupfen nur noch 2,6 m<br />

(61), und zwischen Gosheim und Geislingen/Steige konnte Mittel-Bathonium<br />

bisher gar nicht nachgewiesen werden. Im südlichen<br />

Bereich wird es vom Tonmergelkomplex der Varians-Schichten<br />

repräsentiert, in den häufig Kalkmergel- und Laibsteinlagen<br />

eingeschaltet sind. Die Obergrenze <strong>des</strong> Mittel-Bathoniums bildet<br />

die nach dem Brachiopoden Omitbella lagenalis (SCHL.) (S. Abb.<br />

9d) benannte, etwa 30 cm mächtige, harte Lagenalis-Bank, die<br />

bereits dem Ober-Bathonium angehört. In der Ostalb wurden<br />

jüngst in Oberdorf am Ipf alle drei Subzonen <strong>des</strong> Mittel-Bathoniums<br />

innerhalb <strong>des</strong> insgesamt 60 cm mächtigen Varians-Ooliths<br />

nachgewiesen. 18 km westlich davon, in Aalen, waren die Nachweisbemühungen<br />

bisher erfolglos (70).<br />

Die bisherige Zonenleitart <strong>des</strong> mittleren Ober-Bathoniums,<br />

Ammonites aspidoi<strong>des</strong> OPP., stammt aufgrund neuester Untersuchungen<br />

aus dem Grenzbereich Bajocium/Bathonium. An ihrer<br />

Stelle ist Oxycerites orbis (GIEBEL) als neues Indexfossil vorgeschlagen<br />

worden (58).<br />

Das Ober-Bathonium beginnt, wie bereits erwähnt, im südlichen<br />

Untersuchungsgebiet mit der Lagenalis-Bank, die auch aufgespalten<br />

sein kann. Darüber folgen am Eichberg die etwa 1 m<br />

mächtigen, graubraunen bis grünlichen Mergelkalke <strong>des</strong> «Aspidoi<strong>des</strong>»-Ooliths<br />

mit relativ großen, schwärzlichen Eisenooiden (113).<br />

Beim Fortschreiten nach Nordosten ist eine schnelle Reduktion<br />

<strong>des</strong> «Aspidoi<strong>des</strong>»-Ooliths festzustellen. Bei Thalheim am Lupfen<br />

scheint er bis auf Aufarbeitungsspuren im hangenden Macrocephalen-Oolith<br />

<strong>des</strong> Calloviums reduziert (61). In der Zollernalb ließen<br />

sich wieder einige Dezimeter «Aspidoi<strong>des</strong>^-Oolith nachweisen,<br />

in deren oberen Teil sogar Frühformen der Gattung Macrocephalites<br />

gefunden wurden, was die Verhältnisse zusätzlich kompliziert<br />

(55).<br />

Über die discits-Zone <strong>des</strong> Ober-Bathoniums liegen in Süddeutschland<br />

nur spärliche Hinweise vor. Von der Zonenleitart<br />

wurden bisher insgesamt nur zwei Exemplare bekannt. Sie stammen<br />

aus dem Gebiet <strong>des</strong> Eyachtals der Baiinger Alb und tragen<br />

Reste eines Gesteins, das dort eine sehr geringmächtige disens-<br />

Zone repräsentieren könnte (58).<br />

In der Ostalb scheint das Ober-Bathonium lediglich durch die<br />

obersten 10 cm <strong>des</strong> Varians-Ooliths vertreten und auf die orbis-<br />

Zone beschränkt zu sein (70).

Das geringmächtige fränkische Bathonium wird in die Schich<br />

ten der Parkinsonia cf. ferruginea und der Parkinsonia (Oraniceras)<br />

wucrttembergica, die beide dem Unter-Bathonium angehören, und<br />

in die «Aspidoi<strong>des</strong>»-Schichten gegliedert. Letztere konnten auf<br />

grund detaillierterer Untersuchungen bei Schwandorf/Oberpfalz<br />

dem Mittel-Bathonium zugeordnet werden (5). Während die «Fer-<br />

ruginea»-Schichten, dort wo sie existieren, durch graue, eisenooli-<br />

thischeTone oder Tonmergel repräsentiert werden, sind die «Aspi-<br />

doi<strong>des</strong>>'-Schichten durch blau- bis gelbgraue, bisweilen auch rot<br />

braune, oolithische Kalkmergel von nicht mehr als 40 cm Mächtig<br />

keit vertreten.<br />

4.4 Das Callovium<br />

Die ursprüngliche Typuslokalität der Stufe ist der Ort Kellawav<br />

bei Chippenham/Wiltshire in Südengland. Bei der Definition <strong>des</strong><br />

Callovien durch D'ORBIGNY im Jahre 1846 bezog sich dieser aber<br />

dann auf den von PHILLIPS 1829 in Yorkshire beschriebenen «Kellawav<br />

Rock», der dort über dem Macrocephalen-Horizont folgt.<br />

1852 bezog D'ORBIGNY auch die macrocephalus-Zone in die Stufe<br />

ein. ARKELL erkannte daraufhin Yorkshire als Typuslokalität an,<br />

während CALLOMON 1962 auf dem Luxemburger Juracolloquium<br />

ganz England als Typusgebiet <strong>des</strong> Calloviums vorschlug.<br />

Als Grenzfossil gegen das Oxfordium schlug OPPEL 1857<br />

Ouenstedtoceras lamberti vor. In England gehören <strong>des</strong>halb das<br />

Mittel- und Ober-Callovium lithologisch bereits dem «Oxford<br />

Clav» an. QUENSTEDTS Braunjura zeta reicht darüber hinaus bis in<br />

die plicatilis-Zone <strong>des</strong> eigentlichen Oxfordiums hinein.<br />

Auch das Callovium weist enorme Mächtigkeitsunterschiede im<br />

Lntersuchungsgebiet auf. In den Bohrungen für die Bodenseewasserleitung<br />

wurden unter der Zollernalb 37 m gemessen, was etwa<br />

dem Maximalwert entsprechen dürfte. Nach Süden und Norden<br />

herrscht bis in die Wutachregion bzw. den Reutlinger Raum eine<br />

starke Mächtigkeitsabnahme. Bei Kandern im Oberrheintal wurden<br />

dann wieder über 50 m gemessen (124), und eine Beckenbildung<br />

im Reutlinger Raum hinterließ etwa 28 m Callovium. Bei<br />

Boptingen in der Schwäbischen Ostalb kamen schließlich noch<br />

etwa 3 m Callovium zur Ablagerung.<br />

Das Unter-Callovium beginnt mit der Untergrenze <strong>des</strong> Macroci'pnalen-Ooliths,<br />

der insgesamt noch dem Braunjura epsilon<br />

Q

5 Erläuterungen zu den Bestimmungstabellen<br />

Die Bestimmungstabellen, die den Kern dieses Buches bilden,<br />

enthalten charakterisierende Merkmale aller Taxa der Doggeram<br />

moniten. Auf die Heteromorphen war oben bereits speziell einge<br />

gangen worden. Die benutzten Begriffe für die Gehäuseformen der<br />

normal gerollten Ammonoideen sind in Abb. 10 veranschaulicht,<br />

die der Windungsquerschnitte in Abb. 11.<br />

In der ersten Spalte enthalten die Bestimmungstabellen neben<br />

dem abgekürzten Gattungsnamen den Artnamen und Hinweise<br />

auf <strong>des</strong>sen Ursprung, sowie Hinweise auf den Typus der Art und<br />

gerundet<br />

( fotundus)<br />

••'•'.pscc-<br />

MS<br />

: / u r<br />

'' ''<br />

serpenticon coronat platycon<br />

quadratisch dreieckig<br />

(triangulär)<br />

seinen Verbleib. Dann folgen wesentliche Synonyme, die bevor<br />

zugt auf die gängige Regionalliteratur verweisen, und eine kurze<br />

Differentialdiagnose zwecks Herausstellung der morphologischen<br />

Unterschiede zu ähnlichen, meist zuvor aufgeführten Arten.<br />

In den beiden folgenden Tabellenspalten sind, soweit sie greif<br />

bar waren, Suturen und Windungsquerschnitte für bestimmte<br />

Windungshöhen h bzw. bestimmte Gehäusedurchmesser d wie<br />

dergegeben. Der Pfeil in den Suturen kennzeichnet die Mitte <strong>des</strong><br />

Externlobus, der kurze Bogen die Windungsnaht. Die Herkunft<br />

cadicon oxycon sphärocon<br />

Abb. 10: Gehäusetypen normal gerollter Doggerammoniten<br />

trapezoid<br />

lanzettlich spitzbogenförmig hochrechteckig<br />

breitrechteckig breiltrapezoid<br />

Terminologie der Windungsqucrschnittc<br />

Außenbug<br />

Flanke<br />

Nabelwand,'' /i<br />

Nabelabfall<br />

Innenwindungen<br />

Venler oder<br />

Externseite<br />

Dorsalteil<br />

(der Außenwindung)<br />

Innenbug<br />

Windungsnaht<br />

Windungsursprung<br />

(Embryonalkammer)<br />

Abb. \Z: Bezeichnung wesentlicher Teile <strong>des</strong> <strong>Ammoniten</strong>gehäuses<br />

19

fibulat Schattrippe Bündelrippe bifurkat trifurkat potygyrat polyplok virgalipartit<br />

Parabelrippen<br />

Spaltrippe n<br />

Abb. 13: Bezeichnungen von Rippenverlauf und Rippentyp. Der Punkt symbolisiert den Windungsursprung; das Gehäusewachstum ist im Bild nach<br />

rechts gerichtet.<br />

der Sutur ist in den Literaturangaben der letzten Tabellenspalte<br />

enthalten. Alle Querschnitte sind so dargestellt, daß sie bei radialer<br />

Ausdehnung durch den Windungsursprung verlaufen würden.<br />

Die Spalte «Skulptur' enthält nähere Erläuterungen der gesamten<br />

Gehäuseskulptur und ihrer Entwicklung einschließlich der verschiedenen<br />

Kielbildungen. Zur Lokalisierung der einzelnen Skulpturelemente<br />

dienen die in Abb. 12 definierten Begriffe. Die<br />

Bezeichnungsweise verschiedener Rippentypen und ihrer Verzweigungen<br />

findet sich in Abb. 13. Bei den sehr verbreiteten Spaltoder<br />

Gabelrippen unterscheidet man zwischen der einfachen Primär-<br />

oder Flankenkomponente (Primärrippe) und den Sekundäroder<br />

Externkomponenten (Sekundärrippen), die die Spaltäste bilden.<br />

Sind Rippen insgesamt nach vorn oder hinten geneigt, werden<br />

sie als provers bzw. als retrovers bezeichnet. Bezugsrichtung ist<br />

stets der vom Windungsursprung ausgehende Radialstrahl. Eine<br />

besondere Bedeutung für die Systematik der Perisphincten <strong>des</strong><br />

oberen Doggers besitzen die in Abb. 13 ebenfalls dargestellten<br />

Parabclbildungen. Die verschiedenen Kielformen zeigt Abb. 14.<br />

fastigat<br />

(Firslkiet)<br />

sxjcot<br />

(Medianrille)<br />

nicht abgesetzt abgesetzt Fadenkiel<br />

bicarinat tricarinat<br />

und bisulcat<br />

krenelieri<br />

(Zopfkiet)<br />

Abb. N: Ausbildungsformen <strong>des</strong> Kieles von <strong>Ammoniten</strong>eehäusen<br />

20<br />

N =-§--100%, H =-§--100%, B =-§--100%, Q=-£<br />

Abb. 15: Die wichtigsten Gehäusemaße und Proportionen<br />

Die Spalten 5 bis 9 der Bestimmungstabellen enthalten artty<br />

pische Maßzahlen gemäß ihrer Definition in Abb. 15. Nach den<br />

Maßen <strong>des</strong> Typus, die jedoch nicht immer erhältlich waren, folgen<br />

meist nach zunehmendem Gehäusedurchmesser geordnete Maß<br />

zeilen anderer Exemplare. Sind verschiedene Gehäusedurchmes<br />

ser d durch Klammern zusammengefaßt, gehören die gesamten<br />

Zeilen zum gleichen Exemplar. Kleine Buchstaben bezeichnen<br />

dimensionsbehaftete Abmessungen, große Buchstaben dimen<br />

sionslose Relativwerte. Im allgemeinen sind die Maße mit Einbe<br />

ziehung der Skulptur und <strong>des</strong> Kiels gewonnen worden, zwischen<br />

den Rippen entnommene sind durch einen Apostroph gekenn<br />

zeichnet. Werte in Klammern sind aus Gründen der Überlieferung<br />

oder der Erhaltung <strong>des</strong> Stückes unsicher.

Soweit möglich, wurden die angegebenen Proportionen der<br />

Maßspalten durch Mittelwertbildung aus einer größeren Zahl von<br />

Einzelwerten bestimmt. Sie sind dann durch einen Querstrich<br />

gekennzeichnet. Bei besonders großen Streuungen der Einzelwerte<br />

sind die Maximalabweichungen von den Mittelwerten hinzugefügt.<br />

Die Rippenzahl Z gilt für eine volle Windung <strong>des</strong> in gleicher<br />

Zeile angegebenen Gehäusedurchmessers d. Meist wird zwischen<br />

Primärrippen PR und Sekundärrippen SR unterschieden. Manchmal<br />

ist auch die Angabe der Knotenzahl Kn pro Windung vorteilhaft.<br />

Die letzte Spalte der Tabellen enthält als oberste Angabe den<br />

vertikalen Lebensbereich der Art mit Hilfe der in Tab. 1 enthaltenen<br />

Kurzzeichen. Darunter findet sich der Hinweis auf die Tafelabbildung.<br />

Schließlich folgen an dritter Stelle Angaben der der Kenntnis<br />

der betreffenden Art dienlichen Literatur.<br />

21

6 Bestimmungstabellen<br />

PHYLLOCERATINA A<br />

R K E L L 1 9 5 0<br />

VORWIEGEND ENGNABLIGE, HOCHMÜNDIGE FORMEN MIT SCHWACHER ODER VÖLLIG FEHLENDER SKULPTUR. DURCHGREIFEND GEKENNZEICHNET DURCH EINEN LITUIDEN INTERNLOBUS, PHYLLOIDE (GROßBLÄT<br />

TRIGE) ZERSCHLITZUNG DER SUTURSÄTTE! UND EINE GROßE ZAHL VON SUTURCLEMCNTEN (SUTURALLOBENBILDUNG).<br />

Phyllocerataceae Z I T T E L 1SS4<br />

AUS DEN FAMILIEN USSURITIDAE H Y A T T , DISCOPHYLHTIDAE S P Ä T H UND PHYLLOCERATIDAE Z I T T E L BESTEHENDE GRUPPE DER PHYLLOCERATINA MIR FEINER SCHALENSRREIFUNG, FALTENARTIGEN RIP<br />

PEN ODER VEREINZELTEN EINSCHNÜRUNGEN. TRIAS BIS KREIDE.<br />

Phylloceratidae Z<br />

I T T E L 1SS4<br />

VERMUTLICH VON DEN MONOPHYLLITINAE S M I T H ABSTAMMENDE GRUPPE DER PHYLLOCERATACEAE MIT DER GEMEINSAMEN LOBENFORMEL E L IN U3 (ODER U4) = S UJ I (VERGL. W I E D M A N N<br />

1970). AUF EINE GLIEDERUNG IN UNTERFAMILIEN WIRD HIER VERZICHTET.<br />

Partschiceras F Ü C I N I 1 9 2 3 ; DN: P. P A R T S C H , 1 7 9 1 - 1 8 5 6 , VORSTAND DES NATURHIST. MUSEUMS WIEN; T A Ammonites partschi S T U R 1 8 5 1 , = P monestieri B R E I S T R O F F E R 1 9 4 7 .<br />

SEHR ENGNABLIGE, DICKSCHEIBIGE GEHÄUSE VON MEIST HOCHOVALEM WINDUNGSQUERSCHNITT. GEGENÜBER DER GATTUNG Phylloceras, DEREN SKULPTUR SICH AUF ANWACHSLINIEN BESCHRÄNKT,<br />

ZUSÄTZLICH MIT STUMPFEN RIPPEN AUF DER ÄUßERSTEN WINDUNGSHÄLFTE VERSEHEN. SUTUR MIT ZWEI-, MANCHMA! AUCH VIERBLÄTTRIGEN SÄTTELN. J O L Y SCHLUG 1 9 7 6 DIE GATTUNG Adabofoloceras<br />

FÜR DIE PARTSCHICERATEN DES DOGGERS VOR. SINEMURIUM BIS UNTERKREIDE.<br />

ART SUTUR BEI H =<br />

P, esulcatum (QU. 1887), DN:<br />

LAT. E-SULCATUS = UN-EINGE-<br />

SCHNÜRT. (nl<br />

H T IST Am. heterophyllus<br />

csulcatus Q U . 1 8 8 " , TAF. 86,<br />

FIG. 2 8 (VOLLST, GEKAMMERTER<br />

STEINKERN!.<br />

= Am. viator D ' O R B . 1 8 4 7 ?<br />

QUER<br />

SCHNITT<br />

BEI D =<br />

SKULPTUR D<br />

A M H T TRETEN AB H = 9 M M r\ SEHR FLACHE WULSTRIPPEN AUF, DIE<br />

ETWA AUF DER FLANKENMITTE<br />

BEGINNEN UND LEICHT<br />

GESCHWÄCHT DIE EXTERNSEITE<br />

U<br />

2 CM<br />

QUEREN. DIE FLANKENMITTE<br />

ERSCHEINT IN FORM EINES BANDES<br />

ABGEFLACHT.<br />

IN CM<br />

N<br />

IN %<br />

H<br />

IN R<br />

!'O<br />

Q<br />

Z<br />

ZONE<br />

TAF.<br />

LIT.<br />

H T 2,0 6 5 4 1,36 (45) CL 3<br />

Cdlliphylloceras S P Ä T H 1 9 2 7 ; DN: GR. CALÖS = SCHÖN, PHYLLON = BLATT (SUTURSATTEL), CERAS = HORN; T A Phylloceras dispuLihik' Z I T T E L 1S6S. SEHR ENGNABLIGE, DICKSCHEIBIGE FORMEN<br />

VON HOCHOVALEM WINDUNGSQUERSCHNITT. STEINKERNE TRAGEN EINIGE SINUSFÖRMIGE EINSCHNÜRUNGEN, DIE AUF DER SCHALE FEHLEN ODER DURCH WÜLSTE VERTRETEN WERDEN. KEINE BERIPPUNG,<br />

SCHALE MIT ANWACHSSTREIFUNG. UNTERSTER LIAS BIS UNTERKREIDE.<br />

C. hajoaense (POMP. 1 8 9 3 ) ,<br />

DN: BAJOCIUM. URSPR. UNTERSTE<br />

STUFE DER INTERNAT. DOGGER-<br />

GHEDERUNG.<br />

H T IST .4/1!. heteroplnllus<br />

"pjlini Q U . 1 8 8 6 , TAF. 56.<br />

FIT:. 10.<br />

BEZIEHUNGEN ZUM SEHR ÄHNLI<br />

CHEN C. nihsimi H E B E R T<br />

«"SEKL.IRT.<br />

''• J'.-puubiU. ( Z I T T E L<br />

'•••'-.LAEND.<br />

IN: LAT. DISPUTABILIS =<br />

" '"»• MM,-:,,- P U S C H IN<br />

M<br />

'' !<br />

H N A T S T . H IS52. L T<br />

" L-I-. 1 U. 2 N.<br />

"••'

Holycopbylloceras SPÄTH 192"; du: gr. holcös = Furche, Phylloccras = Blauhorn, TA Am. zignodianwn D'ORB. 1K4K. Sehr engnablige Gehäuse mii hochelÜptisehcm Wind,<br />

querschnitt, geschwungenen (im Alter mehrfach) oder gewinkelten F.inschnürungen und häufig iadenarügen Kippen in der Vcntralregion. Sutur mit zwei- und dreiblättrige:! S ,<br />

Abgrenzung gegen Sowcrbyccras (s. u.), als deren Subgeuus es WIEDMANN 1964 betrachtete, schwierig. Toari_mm bis Unterkreide.<br />

Art<br />

H. zi-uoJumim 'D'ORB.<br />

1S4S), dn: M. de ZIGNO,<br />

franz. Sammler.<br />

= PhxHoceras mediterraneum '<br />

NHIMAYR 1871, = Pbylio- I<br />

ms Y-rtdcna Auyiitl POMP. |<br />

1H9 S;<br />

= Am. tortisulcatus ornati<br />

QU. 1 SS", Taf. 86, Fig. 32 i<br />

Skulptur<br />

Bei Schalcnexemplaren feine,<br />

dichte, retrokonkave Rippchen<br />

vorwiegend aut der äußeren<br />

Windungshälfte und extern.<br />

Etwa 5 Einschnürungen pro<br />

Windung, bis Flankenmine<br />

prokonkav, dort zu reuokonka-<br />

vem Verlauf nach hinten knik-<br />

kend, extern gerade überge<br />

hend, aut der Schale schwacher<br />

und vorn durch Kragen<br />

begrenzt. Durch die Einschnü<br />

rungen gleicht der Nabel oft<br />