Frühgeschichtliche Fernwege im Kreis Stormarn und im Raum Lübeck

Frühgeschichtliche Fernwege im Kreis Stormarn und im Raum Lübeck

Frühgeschichtliche Fernwege im Kreis Stormarn und im Raum Lübeck

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

Reinhold Beranek<br />

<strong>Frühgeschichtliche</strong> <strong>Fernwege</strong><br />

<strong>im</strong> <strong>Kreis</strong> <strong>Stormarn</strong> <strong>und</strong> <strong>im</strong> <strong>Raum</strong> <strong>Lübeck</strong><br />

Sonderdruck aus dem Jahrbuch 2007 <strong>Kreis</strong> <strong>Stormarn</strong>

<strong>Frühgeschichtliche</strong> <strong>Fernwege</strong><br />

<strong>im</strong> <strong>Kreis</strong> <strong>Stormarn</strong> <strong>und</strong> <strong>im</strong> <strong>Raum</strong> <strong>Lübeck</strong><br />

Reinhold Beranek<br />

Das hier behandelte Gebiet zwischen der unteren Elbe <strong>und</strong> der Travemündung<br />

an der Ostsee nahm, dank seiner Lage <strong>und</strong> seiner Brücken-Funktion<br />

zum Ostseeraum <strong>und</strong> nach Skandinavien, bereits früh eine Sonderstellung<br />

auf den Feldern der Kommunikation, des Handels <strong>und</strong> des Verkehrs ein. Es<br />

umfasst den <strong>Raum</strong> der heutigen <strong>Kreis</strong>e <strong>Stormarn</strong>, Herzogtum Lauenburg<br />

sowie Teile der Hansestädte <strong>Lübeck</strong> <strong>und</strong> Hamburg.<br />

Bereits in der Bronzezeit gibt es Hinweise auf einen Landtransport nördlich<br />

der Elbe. Für das hochentwickelte lokale Bronzehandwerk <strong>im</strong> Norden<br />

mussten die gr<strong>und</strong>legenden Rohstoffe Kupfer <strong>und</strong> Zinn aus den südlich<br />

1)<br />

gelegenen Teilen Europas eingeführt werden. Damit ergibt sich ein Zusam-<br />

menhang mit dem Verlauf der sogenannten Grabhügelwege, die auch <strong>im</strong> hier<br />

2)<br />

behandelten Untersuchungsgebiet mehrfach nachgewiesen werden können.<br />

Am Ende der Völkerwanderungszeit war das Land zwischen Eider <strong>und</strong> der<br />

unteren Elbe nur schwach von den nordelbingischen Sachsen besiedelt,<br />

so dass etwa um 700 n. Chr. slawische Bevölkerungsgruppen in den Norden<br />

<strong>und</strong> Osten des Landes einwandern konnten. Eine wesentliche machtpolitische<br />

Wende trat ein, als Karl der Große <strong>im</strong> Zuge der Sachsenkriege auch<br />

Nordelbingien eroberte. Eine fränkische Truppenabteilung unter ihrem<br />

Befehlshaber (Legaten) Eburisus besiegte in Waffenbrüderschaft mit einem<br />

slawischen Heer <strong>im</strong> Jahre 798 in der Schlacht von Bornhöved die sich lange<br />

wehrenden Sachsen. Das gesamte Gebiet nördlich der Elbe wurde 804<br />

3)<br />

zunächst den Slawen zur Besiedlung überlassen. Nach weiteren Auseinandersetzungen<br />

um die Machtverhältnisse, an denen auch die Dänen stark<br />

beteiligt waren, kam es um 810/817 auf friedlichem Wege zu einer erneuten<br />

Gebietsabgrenzung zwischen den fränkischen Sachsengauen <strong>und</strong> den<br />

slawischen Obodriten. Die Grenze, auch als „L<strong>im</strong>es saxoniae“ bekannt,<br />

erstreckte sich als eine Ödlandzone von der Mündung der Delvenau in die<br />

Elbe bis zur Kieler Förde. Genauere Angaben über den geographischen<br />

4)<br />

Verlauf werden jedoch erst um 1070 dokumentiert. Bis in die Zeit der<br />

Deutschen Ostsiedlung (Mitte des 12. Jahrh<strong>und</strong>erts) wurde die Völkergrenze<br />

<strong>im</strong> wesentlichen respektiert, obgleich es <strong>im</strong>mer wieder zu kriegerischen<br />

Auseinandersetzungen <strong>und</strong> Grenzüberschreitungen kam.<br />

Während der hier behandelten Zeitspanne des Früh- <strong>und</strong> Hochmittelalters<br />

verlief eine bedeutende überregionale Landverbindung, aus Westeuropa <strong>und</strong><br />

dem Rheinland kommend, über Bardowick/Hamburg zum alten Kernland<br />

34

des Obodritenstammes bzw. zu dessen Hauptorten Alt <strong>Lübeck</strong>, Oldenburg<br />

5)<br />

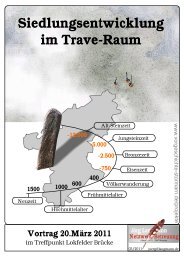

<strong>und</strong> Mecklenburg. Die Abb. 1 zeigt das frühe <strong>Fernwege</strong>netz zwischen der<br />

Unterelbe <strong>und</strong> der Ostsee während der Wikinger- <strong>und</strong> Slawenzeit, also etwa<br />

ab dem Jahre 800 bis zur Mitte des 12. Jahrh<strong>und</strong>erts. Abgebildet sind die<br />

wichtigsten <strong>Fernwege</strong> als Leitlinien, d. h. in allgemeinen Zügen bzw. grober<br />

Linienführung. Die dargestellten Wege verbanden die frühstädtischen<br />

6)<br />

Zentralorte, wichtige Burgplätze sowie bereits bestehende Handelsorte.<br />

Hervorzuheben sind drei schriftliche Erwähnungen mit einem direkten Bezug<br />

auf wichtige Fernwegtrassen:<br />

- Im Jahre 805 richtete Karl der Große in Bardowick – nahe der heutigen Stadt<br />

Lüneburg – eine Kontrollstation ein, um Waffenexporte in die slawischen<br />

Länder zu unterbinden. Der bereits erwähnte Handelsweg führte bei<br />

Artlenburg über die Elbe <strong>und</strong> weiter zu den altslawischen Zentralorten Alt<br />

7)<br />

<strong>Lübeck</strong>, Oldenburg <strong>und</strong> Mecklenburg.<br />

- Adam von Bremen beschreibt um 1070 einen wohl stark frequentierten<br />

Fernweg von Hammaburg nach Jumne, dem späteren Wolin an der<br />

8)<br />

heutigen polnischen Ostseeküste. Der Weg kreuzte den oben beschriebenen<br />

Fernweg an der Stecknitzfurt Hammer nördlich von Mölln. Somit<br />

waren auch die Handels- <strong>und</strong> Zentralorte Alt <strong>Lübeck</strong> <strong>und</strong> Oldenburg gut<br />

erreichbar.<br />

- Gleichfalls <strong>im</strong> Adambericht (um 1070) wird ein Fernweg von Hamburg nach<br />

9)<br />

Oldenburg erwähnt. Diese offensichtlich kürzeste Wegverbindung zum<br />

wagrischen Zentralort Oldenburg führte zunächst zum Travefluss <strong>und</strong> an<br />

diesem entlang nach Alt <strong>Lübeck</strong> <strong>und</strong> weiter nach Norden.<br />

Die schriftlichen Informationen über die Verkehrsverbindungen <strong>im</strong> frühen<br />

<strong>und</strong> hohen Mittelalter weisen auf bereits bestehende Handelsbeziehungen<br />

hin. Westliche Kaufleute betrieben ab dem 9. <strong>und</strong> insbesondere <strong>im</strong> 11./12.<br />

Jahrh<strong>und</strong>ert einen ansehnlichen Warenaustausch mit den Bewohnern der<br />

10)<br />

slawischen Hauptorte an der Ostseeküste. So gehört seit dem Beginn der<br />

kontinuierlichen Siedlungstätigkeit <strong>im</strong> 8./9. Jahrh<strong>und</strong>ert die Region zu den<br />

11)<br />

verkehrsräumlichen Vorzugsgebieten in Norddeutschland.<br />

Gr<strong>und</strong>lage der Rekonstruktion von Altwegen ist eine f<strong>und</strong>ierte historische,<br />

archäologische <strong>und</strong> geographische Forschung. Der frühe Landverkehr <strong>im</strong><br />

norddeutschen Flachland bewegte sich auf Trassen, die als sogenannte<br />

Naturwege entstanden sind. Dabei bildete sich die Fahrbahn ganz allmählich,<br />

indem der Verkehr <strong>im</strong>mer wieder der gewählten Linienführung folgte. Die<br />

Wege wurden infolge der häufigen Benutzung festgetreten <strong>und</strong> festgefahren;<br />

doch es fehlte dabei der feste Untergr<strong>und</strong>. Daher musste der Verkehr umso<br />

mehr auf die geologischen <strong>und</strong> hydrologischen Verhältnisse achten. So<br />

wurden auch manche Umwege in Kauf genommen. Bei den Naturwegen<br />

wurden nur die schl<strong>im</strong>msten Hindernisse geräumt. Sowohl systematische<br />

Wegebesserungen als auch ein Wegebau fanden, zunächst in bescheidenem<br />

35

12)<br />

Maße, ab dem (späten) Mittelalter statt. Als das Transportmittel der<br />

Frühzeit ist bereits ab dem Neolithikum der 2- <strong>und</strong> 4-rädrige Ochsenwagen<br />

bekannt. Im Früh- <strong>und</strong> Hochmittelalter diente das Pferd außer als Reittier<br />

auch zur Personenbeförderung, z. B. bei schnellen Botendiensten, vor allem<br />

als Last- <strong>und</strong> Saumtier; auch Esel <strong>und</strong> Maultiere wurden zum Tragen von<br />

Lasten eingesetzt. Typisch in der Zeit des zunehmenden Fernverkehrs,<br />

insbesondere ab dem 10. Jahrh<strong>und</strong>ert, war jedoch der von einem <strong>und</strong> auch<br />

mehreren Pferden gezogene 2-rädrige Karren. Be<strong>im</strong> Karren liegt die Last<br />

nicht allein auf den Wagenrädern, sondern über das Zuggestell trägt auch<br />

das Tier einen Teil der Last mit. Besonders auf steilen Strecken blieb der<br />

13)<br />

Karren das geeignetste Fahrzeug. Beginnend <strong>im</strong> 11. Jahrh<strong>und</strong>ert setzte<br />

sich dann <strong>im</strong> späten Mittelalter, bei zunehmender Wegebesserung bzw.<br />

einsetzendem Wegebau, der 4-rädrige Frachtwagen mit größerer Spurbreite<br />

zur Beförderung von größeren Lasten durch.<br />

Eine wichtige methodische Vorgehensweise bei der Rekonstruktion von<br />

Altwegen ist die Geländeaufnahme, wobei - wie bereits angeführt - das<br />

Bodenrelief eine wesentliche Rolle spielt. Wenn möglich vermied man<br />

feuchte Niederungen <strong>und</strong> große Anhöhen. Oft verliefen die Wege direkt auf<br />

den Wasserscheiden bzw. entlang der topographischen Höhenlinien.<br />

Insbesondere <strong>im</strong> frühen Mittelalter findet man die Trassenführung häufig in<br />

höher gelegenen schwächer bewaldeten Uferzonen der Flüsse. An<br />

geographisch gut geeigneten Stellen querte man die Flüsse meistens mittels<br />

Furten; doch gab es auch Brücken <strong>und</strong> Fähren. Sümpfe <strong>und</strong> Moore wurden<br />

schon früh mit Hilfe von Dämmen <strong>und</strong> Bohlenwegen überbrückt. Noch<br />

heute kann man einzelne Altwegereste, wie (auch mehrspurige) Wegerinnen<br />

<strong>und</strong> Hohlwege, vorwiegend an Steigungen in landwirtschaftlich<br />

ungenutzten Gebieten, auffinden. Dabei sind kurze steile Anstiege typisch<br />

14)<br />

für früh- <strong>und</strong> hochmittelalterliche Trassen. Punktuelle Hinweise <strong>im</strong><br />

Gelände liefert die archäologische Landesaufnahme mit Bef<strong>und</strong>en <strong>und</strong><br />

F<strong>und</strong>en. So gibt es des Öfteren an markanten Wegestellen Befestigungsanlagen<br />

oder deren Relikte, die eine Funktion als Wegesicherung oder<br />

–sperre hatten. Ungünstig ist es um die schriftliche Überlieferung bestellt.<br />

Mit den spärlichen historischen Nachrichten aus frühgeschichtlicher Zeit<br />

lassen sich die Wegeführungen meist nur in allgemeinen Zügen bzw. grober<br />

Linienführung rekonstruieren. Bei Problemen der Altersbest<strong>im</strong>mung von<br />

Wegetrassen hat sich die retrospektive Methode oft bewährt. Es wird dabei,<br />

von jüngeren Belegen ausgehend, hier vom relativ gut erforschten spät-<br />

15)<br />

mittelalterlichen Wegenetz auf ältere Zustände geschlossen.<br />

Zu diesem methodischen Ansatz, bzw. zur Frage der Kontinuität von<br />

historischen Straßen in Schleswig-Holstein, schreibt K. Kersten: „Die größte<br />

Schwierigkeit für die Erforschung der alten Wege besteht in der Best<strong>im</strong>mung ihres<br />

Alters. Da ihr Verlauf durch die morphologischen Voraussetzungen<br />

36

des Geländes best<strong>im</strong>mt war, wird man ... durchweg annehmen können, daß die meisten<br />

der aus dem Mittelalter urk<strong>und</strong>lich überlieferten Hauptverbindungsstraßen bis<br />

16)<br />

weit in die Vorzeit zurückreichen“.<br />

Mit den Methoden zur Rekonstruktion von Altwegen <strong>und</strong> unter Berücksichtigung<br />

auch neuerer Veröffentlichungen der Archäologie <strong>und</strong> Verkehrs-<br />

17)<br />

geschichte, hat der Autor den genaueren Verlauf der frühgeschichtlichen<br />

Abb.1: <strong>Frühgeschichtliche</strong> <strong>Fernwege</strong> zwischen Unterelbe <strong>und</strong> Ostsee<br />

(Wegeleitlinien nach Herrmannen 1985 <strong>und</strong> Gabriel 1988, geändert)<br />

37

Fernwegtrassen <strong>im</strong> Arbeitsgebiet untersucht. In Teilen wurden Abweichungen<br />

von bisherigen Forschungsergebnissen festgestellt. Bei vier Wegen<br />

<strong>im</strong> Land Lauenburg (Abb. 2) konnten neue Trassenführungen ermittelt <strong>und</strong><br />

Abb.2: <strong>Frühgeschichtliche</strong> <strong>Fernwege</strong> zwischen Unterelbe <strong>und</strong><br />

Ostsee-Travemündung<br />

38

18)<br />

publiziert werden. Weiteres Sichten <strong>und</strong> Interpretieren der schriftlichen<br />

Quellen sowie umfangreiche Geländebegehungen ergaben gut verwendbare<br />

Hinweise <strong>und</strong> Anhaltspunkte für eine Erweiterung des Bearbeitungsgebietes.<br />

Im hier vorgestellten Beitrag werden insbesondere die Räume<br />

<strong>Stormarn</strong>, Hamburg <strong>und</strong> <strong>Lübeck</strong> betreffend die genaueren Trassenverläufe<br />

der folgenden frühgeschichtlichen <strong>Fernwege</strong> untersucht <strong>und</strong> beschrieben<br />

(Rekonstruktionsversuch):<br />

Der Fernweg von Hamburg nach Mecklenburg (Abb. 2, Fernweg 2)<br />

Hamburg – Nordufer Billefluss – Wegekreuzungspunkt Hammer (bei<br />

Mölln) – nach Mecklenburg <strong>und</strong> Reric (Wismarbucht) - bzw. mit<br />

Abzweigung bei Mölln in den <strong>Raum</strong> <strong>Lübeck</strong>.<br />

Die <strong>Fernwege</strong> <strong>im</strong> <strong>Raum</strong> <strong>Lübeck</strong> (Abb. 3)<br />

Sternförmige Wegekonzentration <strong>im</strong> <strong>Raum</strong> <strong>Lübeck</strong>.<br />

Der Fernweg von der Ostsee nach Hamburg (Abb. 2, Fernweg 3)<br />

<strong>Raum</strong> <strong>Lübeck</strong> – Nordufer Travefluss – <strong>Raum</strong> Oldesloe - Travefurt Nütschau<br />

- Bargteheide - nach Hamburg.<br />

Der Fernweg von Hamburg nach Mecklenburg<br />

Die Ke<strong>im</strong>zelle der Stadt Hamburg liegt auf einem Geländesporn zwischen<br />

Alster <strong>und</strong> Bille. Spätestens <strong>im</strong> 8. Jahrh<strong>und</strong>ert fand hier eine spätsächsische<br />

Besiedlung bzw. der Bau einer zeitgleichen Befestigung in Form einer<br />

Doppelkreisgrabenanlage statt, die archäologisch nachgewiesen wurden.<br />

Ab Anfang des 9. Jahrh<strong>und</strong>erts entwickelte sich an dieser Stelle unter<br />

fränkischem Einfluss ein Ort mit Fischern, Handwerkern <strong>und</strong> Händlern. Die<br />

ursprüngliche sächsische, wie auch die fränkische Ansiedlung befand sich<br />

südlich der heutigen St. Petri-Kirche, wo später der Hamburger Dom errichtet<br />

wurde. Gestützt auf Untersuchungen ab 1947 vermutet man an<br />

19)<br />

diesem Ort auch die mehrfach urk<strong>und</strong>lich erwähnte Burg Hammaburg.<br />

Eine westlich vorgelagerte Marktsiedlung <strong>und</strong> ein Anlegeplatz für Schiffe<br />

konnten nachgewiesen werden. Hier war auch bei Hochflut ein sicherer<br />

Warenumschlag vom Land zum Wasser möglich.<br />

Die Gründung der Stadt Hamburg <strong>und</strong> auch einer Kirche vor 814 durch die<br />

20)<br />

fränkischen Machthaber ist mehrfach schriftlich überliefert. Bereits 831<br />

wurde unter Bischof Ansgar der erste Bischofssitz nördlich der Elbe eingerichtet.<br />

Im Jahre 845 landeten die dänischen Wikinger unerwartet mit einer<br />

starken Flotte, zerstörten die Hammaburg <strong>und</strong> brannten auch die sonstigen<br />

Bauten nieder. Wenige Jahre danach, in der zweiten Hälfte des 9. Jahrh<strong>und</strong>erts,<br />

errichtete man drei Erdwälle, die in Teilen erfasst <strong>und</strong> datiert wurden.<br />

21)<br />

Sie könnten von einer ehemaligen bischöflichen Domburg stammen. Seit<br />

der Bistumsgründung 831 muss es auf dem oben beschriebenen Domplatzgelände<br />

nacheinander mehrere aus Holz gebaute Kirchen gegeben haben.<br />

In Stein errichtete Kirchenbauten sind ab dem 11. Jahrh<strong>und</strong>ert nach-<br />

39

22)<br />

gewiesen. Sowohl der Wikingerüberfall <strong>im</strong> Jahre 845 als auch die<br />

Zerstörungen durch die Slaweneinfälle in den Jahren 983, 1066 <strong>und</strong> 1072,<br />

konnten die kontinuierliche Entwicklung der Stadt nicht aufhalten. Im 10. <strong>und</strong><br />

11. Jahrh<strong>und</strong>ert wurden sowohl von bischöflicher wie auch weltlicher Seite<br />

mehrere neue Befestigungsanlagen errichtet <strong>und</strong> auch die Marktsiedlung<br />

23)<br />

wurde erweitert. Den Hafen verlegte man an eine günstigere Stelle. Obgleich<br />

der Sitz des Erzbistums Hamburg/Bremen nach Bremen verlegt wurde, blieb<br />

Hamburg Ausgangspunkt der Missionierung des Nordens <strong>und</strong> die Stadt<br />

entwickelte sich langfristig zum politischen, wirtschaftlichen <strong>und</strong> kulturellen<br />

Zentrum der Region einschließlich <strong>Stormarn</strong>s.<br />

Auf einen bereits frühen überregionalen Handel weisen die keramischen<br />

F<strong>und</strong>e mit der Zeitstellung ab dem 9. Jahrh<strong>und</strong>ert hin. Sie kamen bei diversen<br />

archäologischen Grabungen auf dem Domplatzgelände zu Tage. Neben der<br />

vorherrschenden spätsächsischen Tonware wurde Muschelgrusware aus den<br />

friesischen Regionen <strong>und</strong>, etwa in gleichen Mengen, auch slawische bzw.<br />

slawisch beeinflusste Keramik aufgef<strong>und</strong>en. Dies führt zu der noch nicht<br />

beantworteten Frage: War Hamburg damals ein „multiethnischer Handelsplatz“,<br />

wo neben den Sachsen auch Friesen <strong>und</strong> Slawen siedelten? Oder sind deren Tongefäße<br />

nur auf dem Handelswege bzw. als Behälter für Naturalabgaben nach Hamburg<br />

24)<br />

gelangt? Bei Grabungen in der Gr. Reichenstrasse fand man außer <strong>im</strong>portierter<br />

Keramik des 9. bis 13. Jahrh<strong>und</strong>erts auch Teile einer bronzenen Klappwaage<br />

mit eisernem Zünglein. Derartige zusammenklappbare Taschen-<br />

waagen wurden von Kaufleuten der frühgeschichtlichen Zeit auf ihren Han-<br />

25)<br />

delsfahrten gewöhnlich mitgeführt.<br />

Auch Münzf<strong>und</strong>e sind Hinweise auf Handel <strong>und</strong> Verkehr: Münzen tauchen<br />

<strong>im</strong>mer dort auf, wo eine über den reinen Tauschhandel hinauswachsende,<br />

weiträumiger <strong>und</strong> differenzierter werdende Wirtschaft einen allgemein<br />

26)<br />

anerkannten, gr<strong>und</strong>legenden Wertmesser benötigte. Aus einer kaiserlichen<br />

Bestätigungsurk<strong>und</strong>e aus dem Jahr 888 kann geschlossen werden, dass<br />

Hamburg auch das Prägerecht für Münzen hatte (Monumenta MGH. DD.<br />

Germ. Karol. 3). Leider können die frühen hamburgischen Münzprägungen<br />

(vom späten 9. bis 11. Jahrh<strong>und</strong>ert) nicht zweifelsfrei nachgewiesen werden.<br />

Es gibt zwar einzelne Prägungen, die sowohl den Erzbischöfen von Hamburg/Bremen<br />

als auch den Herzögen von Sachsen zugeschrieben werden,<br />

doch diese Zuweisungen entbehren der notwendigen sicheren Gr<strong>und</strong>lage.<br />

Zweifelsfrei sind hingegen zwei Münzf<strong>und</strong>e aus den Domplatzgrabungen<br />

27)<br />

1980 bis 1987. Es handelt sich dabei um je eine Münze aus Alt <strong>Lübeck</strong> (1093-<br />

1127) <strong>und</strong> aus Bardowick (1100-1120). R. Schindler berichtet über die Auffindung<br />

von zwei weiteren Silbermünzen mit vermutlich zutreffender Zeit-<br />

stellung, die bereits früher auf hamburgischem Stadtgebiet zum Vorschein<br />

28)<br />

gekommen sind. So gibt es auch in der Hamburger Münzgeschichte Hinweise<br />

auf einen Fernhandel in frühgeschichtlicher Zeit.<br />

40

Hamburg war Ausgangs- <strong>und</strong> Endpunkt mehrerer frühgeschichtlicher<br />

29)<br />

Landwege. Westlich des beschriebenen frühgeschichtlichen Siedlungsareals<br />

befand sich an der in die Elbe mündenden Alster eine Furt, deren Lage sich<br />

aus dem Geländerelief ergibt. Hier erreichte ein bekannter von Norden<br />

kommender Fernweg (Abb. 2, 8) das Hamburger Gebiet. Dieser alte Heerweg,<br />

später auch als „Ochsenweg“ bekannt, führte über die gesamte C<strong>im</strong>brische<br />

Halbinsel <strong>und</strong> wurde bereits um 1070 von Adam von Bremen beschrieben.<br />

Von der Alsterfurt aus lässt sich die Wegetrasse auf höher gelegenem Gelände<br />

30)<br />

in Richtung Osten weiter verfolgen. Sie führte zunächst zum nördlichen<br />

Bereich der beschriebenen Marktsiedlung. Eine Überwachung des <strong>Fernwege</strong>s<br />

von der Hammaburg aus war jedenfalls gut möglich. Der in einem späteren<br />

Abschnitt noch behandelte Fernweg, von der Ostsee bzw. Travemündung<br />

ausgehend <strong>und</strong> zur Elbe führend (Abb. 2, 3), erreichte hier die Marktsiedlung.<br />

In Hamburg gab es sicherlich einen Elbübergang, doch wird dieser auf Gr<strong>und</strong><br />

der schwierigen hydromorphologischen Situation zumeist für den<br />

31)<br />

Fernverkehr als unbedeutend eingestuft. Offenk<strong>und</strong>ig ist, dass die wichtige<br />

zentrale Wegetrasse der frühen Stadt Hamburg als sogenannte Elbuferstraße<br />

(Abb. 2, 4) stromaufwärts <strong>und</strong> dann über den von der Natur begünstigten<br />

32)<br />

Elbübergang bei Artlenburg nach Lüneburg führte. Zunächst erreichte der<br />

Weg jedoch <strong>im</strong> heutigen Stadtteil Billstedt die Schiffbeker Burg. Sie lag am<br />

Steilufer der Bille, die weiter abwärts in die Elbe mündet. Historisch ist die<br />

Burg ab 1201 nachgewiesen; doch sie könnte auch älter sein. Die 1880 bei<br />

Ausgrabungen aufgef<strong>und</strong>enen Gefäßscherben hat man damals zeitlich in die<br />

33)<br />

Übergangszeit vom Früh- zum Hochmittelalter eingeordnet. Leider ist die<br />

Keramik heute nicht mehr auffindbar. Die Befestigung wird in der älteren<br />

Literatur als Bollwerk gegen die aus der Billeniederung vordringenden<br />

34)<br />

Slawen bzw. als Zufluchtsort angesprochen. Zweifellos diente die Wehranlage<br />

Schiffbek auch der Wegesicherung, denn hier verzweigte sich der<br />

Fernweg.<br />

Wie schon erwähnt, führte die wichtige <strong>Fernwege</strong>trasse (Abb. 2, 4) am nördlichen<br />

Elbufer entlang zum Elbübergang bei Artlenburg, der von der Erthene-<br />

35)<br />

burg gesichert war. Bekannt ist dieser Fernweg als Elbuferstraße. Die<br />

Elbquerung steht in einem direkten Zusammenhang mit dem nahen Ort<br />

Bardowick, der bereits 805 in den fränkischen Analen als Kontrollstation<br />

7)<br />

erwähnt wird. Karl der Große wollte hier, wie auch an einigen anderen<br />

Plätzen, die Waffenausfuhren aus dem Frankenreich in die slawischen Länder<br />

unterbinden. Die beschriebene Elbuferstraße wurde bis ins späte Mittelalter<br />

genutzt <strong>und</strong> noch <strong>im</strong> 14. Jahrh<strong>und</strong>ert war sie die wichtigste Verkehrsverbindung<br />

von Hamburg nach Lüneburg.<br />

Der hier behandelte durch Südstormarn führende Fernweg von Hamburg<br />

nach Mecklenburg (Abb. 2, 2) schwenkte von der Elbuferstraße bei der<br />

Schiffbeker Burg in nordöstlicher Richtung ab <strong>und</strong> verlief fast geradlinig<br />

41

zum Gebiet südlich des Ratzeburger Sees. Mit einigen Abweichungen folgt die<br />

hier beschriebene Trassenführung den Ausführungen von K. Kersten: Der<br />

36)<br />

Heerweg von Hamburg nach Ratzeburg. Wie bereits einleitend erwähnt,<br />

beschreibt der Chronist Adam von Bremen um 1070 einen offenbar stark<br />

genutzten Weg von „Hammaburg nach Jumne“, dem wahrscheinlichen<br />

späteren Wolin an der heutigen polnischen Ostseeküste. Die angegebene<br />

kurze Reisezeit von sieben Tagen berechtigt zu der Annahme, dass dabei das<br />

stormarnsche/lauenburgische Gebiet ohne Umwege durchquert wurde. Die<br />

heute noch als alter Heerweg bezeichnete Fernwegtrasse erreichte zunächst<br />

37)<br />

die Gegend der heutigen Stadt Glinde.<br />

Unweit östlich von Glinde befand sich in frühgeschichtlicher Zeit der<br />

Westrand eines großen Waldgebietes, das wahrscheinlich um die Mitte des 1.<br />

Jahrtausends weitgehend geschlossen war <strong>und</strong> von der Elbe bis zur Ostsee<br />

reichte. Die Bedeckung bestand aus Wald, Bruchwald, Moor <strong>und</strong> Heide.<br />

Dieses „Urwaldgebiet“ war kaum besiedelt <strong>und</strong> erstreckte sich hier nach<br />

38)<br />

Osten bis in die Gegend des heutigen Dorfes Nusse.<br />

Im Zuge des hier behandelten Wegeverlaufs treffen wir vor Glinde erstmals<br />

auf die Thematik der sogenannten Grabhügelwege. In der „Vorgeschichte<br />

des <strong>Kreis</strong>es <strong>Stormarn</strong>“ behandelt <strong>und</strong> kartiert H. Hingst die Grabhügel der<br />

Bronzezeit <strong>und</strong> auch unbest<strong>im</strong>mter Zeit des <strong>Kreis</strong>es <strong>und</strong> ebensolche <strong>im</strong><br />

Westteil des <strong>Kreis</strong>es Herzogtum Lauenburg. Deutlich erkennbar sind mehrere<br />

auffällige Anordnungen von Grabhügeln bzw. Grabhügelgruppen, die fast<br />

39)<br />

wie eine Kette nebeneinander liegen. Diese Hügelreihen aus vorgeschichtlicher<br />

Zeit werden oft mit zeitgleichen Wegeführungen in Verbindung<br />

gebracht. Eine weitere Nutzung bis ins Mittelalter hinein <strong>und</strong> auch in späterer<br />

Zeit ist durchaus möglich (Wegekontinuität). So können die Hügelreihen bei<br />

der Rekonstruktion von Altwegen als Wegeleitlinien sehr hilfreich sein.<br />

Nach dem heutigen Stand der Forschung existierte in unserer Region ab dem<br />

zweiten vorchristlichen Jahrtausend zwar ein entwickeltes, hochwertiges<br />

Bronzehandwerk, jedoch waren keinerlei einhe<strong>im</strong>ische natürliche Ressourcen<br />

vorhanden. Die Beschaffung der nötigen Rohstoffe Kupfer <strong>und</strong> Zinn bedingte<br />

gute Verbindungen mit den entsprechenden Lagerstätten. Diese gab es in<br />

Mittel- <strong>und</strong> Süddeutschland sowie vornehmlich <strong>im</strong> ostalpinen <strong>und</strong><br />

karpatenländischen <strong>Raum</strong>. Angesichts des Wertes <strong>und</strong> des Umfangs der<br />

umgeschlagenen „Waren“ muss bereits ein tragfähiges Wegenetz bestanden<br />

haben. Dabei erweist sich zumindest für das Gebiet nördlich der Elbe der<br />

40)<br />

Landtransport als günstigste Anbindungsmöglichkeit des Fernhandels.<br />

Vielfach wurde beobachtet, dass in Nordeuropa bereits <strong>im</strong> Neolithikum <strong>und</strong><br />

insbesondere in der Bronzezeit alte Wegetrassen häufig entlang von Reihen<br />

41)<br />

nachgewiesener Grabmonumente führen. Vor etwa 100 Jahren erkannte <strong>und</strong><br />

beschrieb der damalige dänische Reichsantiquar Sophus Müller erstmals<br />

42

diesen Zusammenhang. Ein Großteil seiner Beobachtungen haben sich<br />

bestätigt, doch seine Vermutung, dass „die Besiedlung vom Weg geschaffen“<br />

werde, erwies sich als Spekulation. Eher begründen naturräumliche -<br />

insbesondere geomorphologische <strong>und</strong> topographische - Voraussetzungen<br />

einen in Sequenzen abgelaufenen Siedlungsprozess, der sich in der linearen<br />

42)<br />

Anordnung der Grabhügel widerspiegelt. Die Grabhügel <strong>und</strong> Grabhügelgruppen<br />

liegen zumeist etwas weiter von den Niederungen entfernt <strong>und</strong> sind<br />

mit Vorzug auf Erhebungen <strong>und</strong> Geländewellen angelegt. Ähnliche naturräumliche<br />

Voraussetzungen treffen auch für den Verlauf der alten Wegetrassen<br />

zu, <strong>und</strong> so kommt es vermutlich zu dem beobachteten Phänomen der<br />

Grabhügelwege. Plausibel ist, dass die weithin sichtbaren oft recht hohen<br />

Hügel den Handelsleuten auch zur Orientierung gedient haben. So können<br />

Grabhügelketten durchaus Indizien für alte Wegeführungen sein, zwingend<br />

43)<br />

lässt sich aber nicht auf solche schließen.<br />

Wie bereits angedeutet, lag der hier behandelte Fernweg bereits vor Glinde<br />

<strong>im</strong> Bereich einer ausgeprägten Grabhügelkette, die sich mit über 160<br />

44)<br />

registrierten Hügeln in östlicher Richtung erstreckte. Ab Glinde führte die<br />

Wegetrasse, <strong>im</strong> funktionellen Zusammenhang mit der Hügelkette, südlich<br />

von der heutigen Landstraße weiter nach Ohe. Dies kann man auch einer<br />

Anmerkung in der Archäologischen Landesaufnahme entnehmen: Der<br />

beiderseits von Grabhügeln begleitete Westteil des Weges von Glinde nach Ohe wurde<br />

45)<br />

früher als Totenweg bezeichnet. Die Hügelreihen können weiter bis in die<br />

Gegend von Witzhave verfolgt werden. Bereits vorher erreichen sie den<br />

Uferbereich der Bille. Von dem diese Hügel begleitenden Fernweg dürfte in<br />

der Nähe der heutigen „Doktorbrücke“ eine Abzweigung in den Sachsenwald<br />

(Abb. 2) bestanden haben. In diesem größten geschlossenen Waldgebiet<br />

Die alte Billefurt bei Witzhave<br />

43

Schleswig-Holsteins befinden sich außer zahlreichen aus der Steinzeit<br />

46)<br />

stammenden Grabmonumenten über 650 Grabhügel. Mit Sicherheit war<br />

dieser große Siedlungskomplex an den Fernweg angeb<strong>und</strong>en. Die Querung<br />

des Billeflusses erfolgte wahrscheinlich über eine noch heute erkennbare Furt<br />

47)<br />

in der Nähe der genannten Doktorbrücke.<br />

Die Trasse führte nun eine längere Strecke weiter flussaufwärts, am<br />

westlichen Billehochufer entlang. Während sich der Wasserlauf bisher tief ins<br />

Gelände eingeschnitten hatte, ändert sich ab Grande die geographische<br />

Situation: In ihrem Oberlauf, vom Quellgebiet bis nach Grande, fließt die Bille<br />

durch breite <strong>und</strong> meist feuchte Niederungsgebiete. Deutlich erkennbar<br />

schwenkte die Wegetrasse vor Grande in nördlicher Richtung zu der höher<br />

gelegenen sandigen Ebene „Grander Heide“ ab. In einem langgestreckten<br />

Bogen querte der Weg die Ebene <strong>und</strong> näherte sich bei der heutigen Gemeinde<br />

48)<br />

Trittau wieder dem Billefluss. Im Uferbereich der Bille führte der Fernweg<br />

nun weiter stromaufwärts. Für die Trasse waren die erhöhten flachen Uferbereiche<br />

sehr gut geeignet <strong>und</strong> nach der Topographischen Karte von 1881 gab<br />

es hier einen durchgehenden Fahrweg. Noch heute wird er zum Teil als<br />

landwirtschaftlicher Wirtschaftsweg genutzt. Vermutlich konnte die große<br />

waldbestandene Moränenlandschaft der nördlich gelegenen Hahnheide in<br />

frühgeschichtlicher Zeit nicht von einem Weg durchquert werden. Mit der<br />

hier angenommenen Wegeführung entlang des Oberlaufs der Bille wurde<br />

somit dieses Waldgebiet umgangen. Die Hahnheide war noch <strong>im</strong> späten<br />

Mittelalter räumlich mit dem Sachsenwald verb<strong>und</strong>en <strong>und</strong> gehörte zu dem<br />

bereits beschriebenen „Urwaldgebiet“.<br />

Das Quellgebiet der Bille wird allgemein <strong>im</strong> Linauer Moor lokalisiert. An seinem<br />

südlichen Rand befindet sich der heutige Ortsteil Billbaum. Diese Stelle<br />

wird als „Bilenispring“ in der L<strong>im</strong>esbeschreibung Adams von Bremen um<br />

1070 angeführt. Sie war also schon in frühgeschichtlicher Zeit ein markanter<br />

Geländepunkt. Hier überschreitet der Fernweg den bereits erwähnten „L<strong>im</strong>es<br />

saxoniae“, die bekannte Gebietsabgrenzung zwischen den fränkischen<br />

49)<br />

Sachsengauen <strong>und</strong> den slawischen Obodriten. Zur Querung des Billetales<br />

bestand hier, zwischen Moor <strong>und</strong> dem erst schwach ausgeprägten Billefluss,<br />

eine geographisch günstige Vorraussetzung. An dieser Stelle verlässt der<br />

Fernweg <strong>Stormarn</strong> <strong>und</strong> führt durch das Gebiet des <strong>Kreis</strong>es Herzogtum<br />

Lauenburg weiter zur Mecklenburger Landesgrenze.<br />

Zunächst verlief der Fernweg vermutlich weiter über das erhöhte Gelände<br />

50)<br />

nördlich vom heutigen Dorf Koberg, am unübersehbaren „Hohen Koberg“<br />

vorbei zum östlichen Ortsrand von Nusse (Furt) <strong>und</strong> dann weiter nach<br />

Panten. Panten war sicherlich ein Ort an der Fernstraße, denn der Ortsname<br />

wird von der urslawischen Bezeichnung „pot´b“ für „Weg, Bahn, Reise,<br />

51)<br />

Fahrt“ abgeleitet. Eine Weiterführung des Weges durch die Stecknitzniederung<br />

direkt östlich von Panten, also bei der heutigen Donnerschleuse in<br />

44

52)<br />

Richtung Ratzeburg, kann man ausschließen. Hier war die breite feuchte<br />

Stecknitzniederung nur schwer passierbar <strong>und</strong> eine Straßenführung nach<br />

Osten wird erst 1621 nachgewiesen. Die frühgeschichtliche Straße musste<br />

daher bei Panten nach Süden schwenken <strong>und</strong> erreichte über einen<br />

langgestreckten Sandrücken den slawischen Siedlungskomplex Hammer.<br />

Es vereinigte sich hier der Weg mit der von Süden bzw. vom<br />

sächsisch/fränkischen Handelsort Bardowick kommenden Fernstraße<br />

53)<br />

(Abb. 2, 1). Die gemeinsame Trasse überquerte den Stecknitzfluss (Furt),<br />

führte weiter nach Osten, <strong>und</strong> in der Gegend nördlich von Mölln trennten<br />

sich die beiden Wege wieder. Der Fernweg nach Mecklenburg erreichte<br />

zunächst den <strong>Raum</strong> Schmilau. Zwischen dem Ratzeburger See <strong>und</strong> dem<br />

Holtkoppel- bzw. Königsmoor südlich von Schmilau befindet sich eine<br />

schmale Landbrücke, die sich für eine Wegeführung in dem sonst nassen<br />

54)<br />

Gelände gut eignet. An dieser verkehrstechnisch günstigen Stelle wurden<br />

<strong>im</strong> Jahre 1093 während eines Aufstandes kampfstarke Heeresverbände<br />

mehrerer östlicher Slawenstämme zusammengezogen, <strong>und</strong> es kam hier zur<br />

55)<br />

bekannten Schlacht bei Schmilau.<br />

Im weiteren Verlauf nach Osten wird 1447 <strong>im</strong> Eckhorster Forst bei Kittlitz die<br />

Trasse als Heerweg erwähnt, <strong>und</strong> die bei Dutzow am Nordufer des<br />

Schaalsees vorhandenen stark ausgeprägten Straßendämme werden bereits<br />

56)<br />

1352 bezeugt. Der Fernweg (Abb. 2, 2) führte dann weiter zur obodritischen<br />

Hauptburg Mecklenburg. In deren Nähe an der Wismarbucht befand sich<br />

der bedeutende Handelsplatz Reric, der bereits <strong>im</strong> Jahre 808 schriftlich<br />

57)<br />

erwähnt wird. Er konnte über den hier beschriebenen Fernweg gut erreicht<br />

werden.<br />

An dieser Stelle soll auch die wichtige Verkehrsanbindung zur <strong>Lübeck</strong>er<br />

Bucht bzw. zur Travemündung besonders erwähnt werden. Wie oben<br />

angeführt, trennten sich die beiden <strong>Fernwege</strong> (Abb. 2, 1 <strong>und</strong> 2, 2) nördlich<br />

von Mölln. Hier befand sich ein größerer Wegeknoten, denn auch ein<br />

weiterer von Süden kommender Fernweg (Abb. 2, 5), der „Boizenburger<br />

58)<br />

Frachtweg“, stieß hinzu. An der „Fredeburg“ genannten Stelle wurde <strong>im</strong><br />

späten Mittelalter ein Wehrturm <strong>und</strong> eine Zollstelle errichtet. Von Fredeburg<br />

aus führte der Süd-Nord-Weg zum Steilufer des Ratzeburger Sees. Hier bei<br />

Einhaus wurde 1066 Ansverus, der Abt des Benediktinerklosters St. Georg,<br />

59)<br />

während eines Slawenaufstandes gesteinigt. Zum Gedenken an diesen<br />

Martertod errichtete man an dieser Stelle <strong>im</strong> späten Mittelalter ein Marterkreuz.<br />

Unweit davon führen mehrere alte Hohlwegspuren zum Seeufer<br />

hinab. Sie markieren die weitere Trassenführung des Weges, der dann be<strong>im</strong><br />

heutigen Ort Pogeez wiederum Geländespuren hinterlassen hat. Noch vor<br />

50 Jahren befanden sich hier die Reste eines Bohlendammes <strong>und</strong> am<br />

nördlichen Ortsrand ausgeprägte Wegerinnen, die nach K. Kersten wohl von<br />

60)<br />

dem frühgeschichtlichen Weg stammten. Darauf weist auch der slawische<br />

45

Abb.3: <strong>Frühgeschichtliche</strong> <strong>Fernwege</strong> <strong>und</strong> Topographie in der Umgebung von<br />

Alt- <strong>Lübeck</strong> <strong>und</strong> der Stadthalbinsel <strong>Lübeck</strong><br />

(Nach Neugebauer 1975, geändert)<br />

46

Dorfname Pogeez hin: Er wird gedeutet als der Platz „am Faschinenweg,<br />

61)<br />

be<strong>im</strong> Damm“. Weiter nördlich, be<strong>im</strong> heutigen Ort Groß Grönau, dürfte<br />

eine Stichstraße zur 5 km (Luftlinie) entfernten frühslawischen Burg<br />

Klempau geführt haben: Über einen hügeligen Höhenzug in westlicher<br />

Richtung gelangt man zum Nordrand des Klempauer Moores, wo <strong>im</strong><br />

Sommer 2001 ein sehr gut erhaltener Bohlenweg freigelegt wurde. Die<br />

untersuchten Bauhölzer stammen aus den Jahren 760 bis um 877 (Dendro-<br />

daten) <strong>und</strong> die Richtung des Bohlenweges weist genau zum 400 m entfernten<br />

62)<br />

Platz der abgetragenen Ringwallburg Klempau. Bekanntlich befanden sich<br />

die altslawischen Burgen meist in Schutzlagen in einiger Entfernung von den<br />

63)<br />

<strong>Fernwege</strong>n <strong>und</strong> waren über kleinere (Stich-) Wege zu erreichen. Der<br />

Fernweg (Abb. 2, 1) erreichte be<strong>im</strong> Ort Groß Grönau das Gebiet der heutigen<br />

Hansestadt <strong>Lübeck</strong>.<br />

Die frühgeschichtlichen <strong>Fernwege</strong> <strong>im</strong> <strong>Raum</strong> <strong>Lübeck</strong><br />

Bereits in frühgeschichtlicher Zeit entwickelte sich der <strong>Raum</strong> <strong>Lübeck</strong> zu<br />

einem Mittelpunkt des überregionalen Verkehrs. Es vereinigten sich hier<br />

sternförmig mehrere bedeutende <strong>Fernwege</strong>.<br />

Der wichtige <strong>und</strong> bereits <strong>im</strong> Jahr 805 belegte Handelsweg aus dem<br />

Frankenreich (Abb. 2, 1) erreichte vom Süden kommend den <strong>Lübeck</strong>er<br />

64)<br />

Stadthügel, also die heutige Innenstadt. Die von Trave <strong>und</strong> Wakenitz<br />

umflossene Halbinsel (Abb. 3) war in slawischer Zeit zum größten Teil von<br />

65)<br />

sumpfigen, überfluteten Niederungen umgeben. Lediglich <strong>im</strong> Süden bzw.<br />

<strong>im</strong> Bereich des späteren Mühlentores (Abb. 3, 1) war festeres <strong>und</strong><br />

hochwasserfreies Gelände beiderseits der Wakenitz vorhanden. Hier querte<br />

die Wegetrasse den Fluss mittels einer Furt, die bereits 1159 durch eine<br />

66)<br />

Brücke abgelöst wurde. Schwach ansteigend führte der Weg empor zum<br />

Kamm des Hügels <strong>und</strong> verlief auf diesem in nördlicher Richtung weiter.<br />

In slawischer Zeit gab es möglicherweise <strong>im</strong> zentralen Bereich des Stadthügels<br />

eine westlich gerichtete Stichstraße hinab zum Traveufer. Hier könnte<br />

eine frühe Schiffsanlegestelle gelegen haben. Nach einer Textstelle in der<br />

Helmoldchronik hat Graf Adolf II bei der ersten Stadtgründung 1143 einen<br />

67)<br />

„trefflichen Hafen“ vorgef<strong>und</strong>en. Als Platz für diese potenzielle Vorgängeranlage<br />

des <strong>Lübeck</strong>er Hafens käme der Hügelsporn zwischen der heutigen<br />

Alf- <strong>und</strong> Fischstraße in Frage (Abb. 3, 2). Archäologisch gesichert ist sie<br />

jedoch nicht, denn der Hafen der Gründungssiedlung wurde noch nicht<br />

ergraben. Auch eine besondere Häufung von spätslawischer Keramik ist in<br />

diesem Bereich nicht zu erkennen. Die breite, sumpfige <strong>und</strong> bei Hochwasser<br />

überflutete Niederungszone am Traveufer erlaubte wohl kaum eine Querung<br />

des Flusses mittels einer Furt. Allerdings dürfte es in slawischer Zeit<br />

doch eine Verbindung von der Halbinsel zum westlichen Siedlungsraum der<br />

Wagrier gegeben haben. Man vermutet eine Fähre (Abb. 3, 3) in der Nähe des<br />

47

esiedelten Gebietes <strong>im</strong> Norden der Halbinsel. Hier am Traveufer sind als<br />

Straßennamen eine „Große“ <strong>und</strong> „Kleine Altefähre“ überliefert. Eine datierende<br />

Erwähnung liegt erst für 1283 vor <strong>und</strong> der Zusatz „Alt“ kann<br />

bedeuten, dass die Fähre <strong>im</strong> späten 13. Jahrh<strong>und</strong>ert bereits nicht mehr be-<br />

68)<br />

stand. Die Anlegestelle der Fährschiffe dürfte am schräg gegenüber liegenden<br />

Mündungstrichter des ehemaligen Struckbaches gelegen haben.<br />

Wie bereits erwähnt, führte die frühgeschichtliche Trasse auf dem Scheitel<br />

des Geländekamms nach Norden <strong>und</strong> erreichte den slawischen Burg- <strong>und</strong><br />

Siedlungsbereich Buku (Abb. 3, 4). Hier gibt es mehrere Hinweise auf eine<br />

frühgeschichtliche Wegeführung. Der enge Landzugang zwischen Trave <strong>und</strong><br />

Wakenitz wurde bereits in der römischen Kaiserzeit, also während der ersten<br />

69)<br />

Jahrh<strong>und</strong>erte nach Christi Geburt, durch eine Befestigungsanlage geschützt.<br />

Auch die eingewanderten Slawen erkannten diese strategisch wichtige Stelle<br />

70)<br />

<strong>und</strong> errichteten hier gleichfalls eine Burg. Der Keramikauswertung nach bestand<br />

diese während der früh- <strong>und</strong> mittelslawischen Zeit (8. bis 10. Jahrh<strong>und</strong>ert).<br />

Die Anlage kontrollierte sicherlich die oben erwähnte Fähre, wie auch<br />

den Fernweg, der unmittelbar am Rand des Burgwalles vorbeiführte.<br />

Den Archäologen ist vor kurzem die Aufdeckung eines ungewöhnlichen<br />

Bef<strong>und</strong>es gelungen. Bei Grabungsarbeiten <strong>im</strong> Bereich der östlich der Burg<br />

befindlichen slawischen Siedlung konnte ein Teilstück der hochmittelalterlichen<br />

Wegetrasse nachgewiesen werden. Die Wegespur mit gut erkennbaren<br />

Fahrrinnen wird in die 2. Hälfte des 12. Jahrh<strong>und</strong>erts datiert, also in die<br />

Zeit unmittelbar nach der slawischen Siedlungsperiode. Derartige Bef<strong>und</strong>e<br />

dieser frühen Zeitstellung sind <strong>im</strong> ganzen norddeutschen <strong>Raum</strong> nicht<br />

71)<br />

belegt. Um das Jahr 1875 wurde bei Umlagerungen von Erdmaterial <strong>im</strong><br />

Umfeld der Burg ein bedeutender (Silber-) Hort gef<strong>und</strong>en. Die genaue Lage<br />

sowie der „Behälter“ des F<strong>und</strong>es, die vielleicht einiges über die Herkunft<br />

hätten aussagen können, sind nicht bekannt. Doch eine sichere Zeitstellung ist<br />

möglich: Der F<strong>und</strong> enthielt neben wenigen Edelmetallobjekten mehr als 2770<br />

72)<br />

Münzen, mit Schlussmünze 1046-1056. Die hortenden Personen könnten<br />

Fernhändler oder auch am Handel beteiligte einhe<strong>im</strong>ische slawische Kaufleute<br />

gewesen sein.<br />

Über die früher nur 200 m schmale Landbrücke zwischen Trave <strong>und</strong> Wakenitz<br />

führte der Fernweg weiter nach Norden. Noch in der Nähe der Landbrücke<br />

vereinigte sich die Trasse mit einem Fernweg, der aus Richtung Osten <strong>und</strong><br />

den dort befindlichen slawischen Burg- <strong>und</strong> Siedlungszentren Mecklenburg<br />

<strong>und</strong> Schwerin kam (Abb. 2, 6). Die weiterführende Wegetrasse, auch hier auf<br />

dem Scheitel eines schwachen Höhenrückens liegend, erreichte wiederum<br />

den Travefluss. Hier befand sich an einer alten Flussschleife der<br />

Siedlungsraum der Burg Alt <strong>Lübeck</strong>. Umfangreiche neuzeitliche Flussbegradigungen<br />

(1. Durchstich 1882) haben hier das Vorburggelände stark<br />

48

verändert. Im ausgebaggerten Travebett lag seit dem frühen 12. Jahrh<strong>und</strong>ert<br />

eine Vorburgsiedlung mit einem ausgebauten Hafen für seegängige Schiffe<br />

(Abb. 3, 5). Sie war von Fernhandelskaufleuten bewohnt, die auch eine eigene<br />

Kirche errichteten. Be<strong>im</strong> Travedurchstich <strong>im</strong> Jahre 1882 kamen ausgedehnte<br />

Pfahlreihen, Hausreste sowie ein Körpergrab zum Vorschein. Auch wurden<br />

die Bruchstücke einer bronzenen Waagschale <strong>und</strong> zahlreiche spätslawische<br />

Keramikscherben aufgef<strong>und</strong>en. Die Travequerung erfolgte mittels einer Fähre<br />

73)<br />

oder Brücke.<br />

Jenseits des Traveflusses, auf einem Geländesporn zwischen Trave <strong>und</strong><br />

Schwartau, befand sich die slawische Burganlage Alt <strong>Lübeck</strong> mit einer<br />

mächtigen, in Teilen heute noch erhaltenen, Wallumr<strong>und</strong>ung (Abb. 3, 6).<br />

Durch umfangreiche Grabungen – zuletzt <strong>im</strong> Jahre 1999 – wurden auf dem<br />

Geländesporn zwei weitere Vorburgsiedlungen <strong>und</strong> innerhalb des Walles eine<br />

in Holz <strong>und</strong> später in Stein errichtete Kirche aufgedeckt. Alt <strong>Lübeck</strong> spielte<br />

insbesondere bei der Christianisierung der Slawen <strong>im</strong> 11. <strong>und</strong> 12. Jahrh<strong>und</strong>ert<br />

<strong>und</strong> als zeitweiliger Hauptort der Obodriten eine besondere Rolle. Aufgr<strong>und</strong><br />

der Schriftquellen <strong>und</strong> der vielen ergrabenen F<strong>und</strong>e lassen sich in Alt <strong>Lübeck</strong><br />

drei Nutzungsphasen unterscheiden:<br />

- Die erste Wallanlage wurde den Dendrodaten zufolge 817-819 errichtet. Dass<br />

in dieser frühen Phase in Alt <strong>Lübeck</strong> bereits ein Fernhandel stattfand, zeigen<br />

einige Importstücke: Eine Kleeblattfibel aus dem wikingischen Norden <strong>und</strong><br />

– aus dem Westen stammende – Scherben einer Tatinger Kanne <strong>und</strong> eines<br />

muschelgrusgemagerten Kugeltopfes. Die erste Alt <strong>Lübeck</strong>er Burg fand ihr<br />

Ende <strong>im</strong> fortgeschrittenen 9. Jahrh<strong>und</strong>ert; die Hintergründe dazu sind nicht<br />

geklärt.<br />

- Die nächste Ausbaustufe erlebte Alt <strong>Lübeck</strong> unter der Herrschaft des bereits<br />

christlichen Fürsten Gottschalk (1043–1066). Es setzte eine kontinuierliche<br />

bauliche Erweiterung ein, die zur Entwicklung eines großen Siedlungskomplexes<br />

führte. Unter Gottschalk wurde ab 1055 der alte Erdwall<br />

durch eine gewaltige vorgelagerte Holzkonstruktion auf die doppelte Größe<br />

verstärkt. Ein für diese Zeit schriftlich überliefertes Kloster konnte<br />

archäologisch noch nicht erfasst werden. Jedoch ergaben die Ausgrabungen,<br />

dass mit dem Bau eines tunnelartigen Tores <strong>im</strong> südlichen Teil<br />

des Walles <strong>und</strong> eines bohlenbelegten Torweges eben dahin eine Umorientierung<br />

der gesamten Burganlage zur Trave hin erfolgte. Damit deutete<br />

sich bereits eine verstärkte bauliche Berücksichtigung zugunsten von Handel<br />

<strong>und</strong> Verkehr an. Die zwischen 1066 <strong>und</strong> 1093 liegende heidnisch geprägte<br />

Herrschaftsphase unter Cruto hatte keine größeren Einflüsse auf das<br />

Siedlungsgeschehen <strong>und</strong> kann hier übergangen werden.<br />

- Während der nachfolgenden dritten Ausbaustufe ab 1093 regierte der<br />

Slawenkönig Heinrich (1093-1127), ein Sohn des bereits erwähnten Fürsten<br />

Gottschalk. Er unterhielt friedliche Beziehungen zu den benachbarten<br />

49

deutschen Fürsten sowie zu Dänemark. Unter ihm entwickelte sich Alt<br />

<strong>Lübeck</strong> zum bedeutendsten Hafenort des Obodritenreiches. Baulich kann<br />

man bereits von einem frühstädtischen Komplex sprechen, der aus zwei<br />

Vorburgsiedlungen, einem Hafen <strong>und</strong> der schon behandelten südlich<br />

angrenzenden Kaufleutesiedlung bestand. In der Burg haben Grabungen<br />

zwei aufeinanderfolgende Kirchbauten aufgedeckt; die erste aus Holz <strong>und</strong><br />

die spätere in Steinbauweise. Im südlichen Suburbium, beiderseits des<br />

Burgtores, haben ab den 90er Jahren des 11. Jahrh<strong>und</strong>erts Handwerker<br />

gelebt <strong>und</strong> in unterschiedlichen Gewerben gearbeitet. Die hier <strong>und</strong> in der<br />

Burg geborgenen F<strong>und</strong>e weisen auf einen vielfältigen Fernhandel hin:<br />

Perlen aus Glas, Bergkristall <strong>und</strong> Karneol belegen die Kontakte zu<br />

asiatischen Ländern. Aus Skandinavien stammen Runenknochen <strong>und</strong> ein<br />

Speckstein mit Runenzeichen sowie Schiefer für Wetzsteine. Auf die<br />

Verbindungen zu den Westgebieten verweisen Münzen, Goldf<strong>und</strong>e <strong>und</strong><br />

74)<br />

Keramikgegenstände, nur um die wichtigsten zu nennen.<br />

Deutlich sichtbar wird in Alt <strong>Lübeck</strong> das Zusammentreffen günstiger <strong>und</strong><br />

wichtiger Faktoren:<br />

- Ein stattlicher Burgwall, auch als Sperre gegen Angriffe von See her.<br />

- Herrschersitz, auf den sich der Aufbau erster kirchlicher Institutionen<br />

stützte.<br />

- Zentrale Lage innerhalb des beherrschten Landes <strong>im</strong> Netz der Fernhandelswege.<br />

- Ostseehandelsplatz, an dem möglicherweise bereits Salzhandel betrieben<br />

75)<br />

wurde, mit institutionalisierter Anwesenheit fremder Kaufleute.<br />

Ein weiterer Verkehrsanschluss ist mit dem Fernweg in Richtung Norden<br />

gegeben. Vom Geländesporn der Alt <strong>Lübeck</strong>er Burg führte der Weg zunächst<br />

eine kurze Strecke in nordwestlicher Richtung. Im Bereich der heutigen Stadt<br />

Bad Schwartau schwenkte er dann nach Norden ab. Das Ziel des <strong>Fernwege</strong>s<br />

waren die slawische Burg Oldenburg (Starigard) <strong>und</strong> die Insel Fehmarn,<br />

jeweils mit Anschluss an den seegängigen Schiffsverkehr. Die mehrfach<br />

schriftlich erwähnte Burg Oldenburg (Abb. 1) entwickelte sich seit ihrer<br />

Gründung um 700 kontinuierlich zur bedeutenden Hauptburg der Wagrier,<br />

einem Teilstamm der Obodriten. Nachdem ihre Fürsten den christlichen<br />

Glauben angenommen hatten, wurde Oldenburg 972 zum Bischofssitz<br />

erhoben. Zahlreiches als Grabungsf<strong>und</strong>e gesichertes <strong>im</strong>portiertes Fremdgut,<br />

insbesondere Gegenstände der herrschaftlichen Hofkultur, belegen den<br />

76)<br />

Anschluss Oldenburgs an das früh- <strong>und</strong> hochmittelalterliche Verkehrsnetz.<br />

Von Alt <strong>Lübeck</strong> bzw. ab dem erwähnten Wegepunkt in Bad Schwartau<br />

führte eine wichtige Wegetrasse nach Süden (Abb. 2, 3). Schwierig dürfte die<br />

Passage zwischen dem Tremser Teich <strong>und</strong> den feuchten Travewiesen<br />

50

gewesen sein. Vermutlich gab es hier schon früh einen Wegedamm. Der Weg<br />

folgte zunächst der Richtung der heutigen Schwartauer Landstraße. Der<br />

ehemalige Struckbach wurde kurz vor seinem breiten Mündungstrichter<br />

(Abb. 3, 7) in die Trave überschritten.<br />

Hier schwenkte ein weiterer Fernweg zum Siedlungsbereich Segeberg <strong>und</strong> zu<br />

77)<br />

den nördlich gelegenen gleichfalls wagrischen Gebieten ab. Für das späte<br />

Mittelalter wird der Trassenverlauf über das Dorf Schönböken <strong>und</strong> dem<br />

78)<br />

Landwehrdurchlass be<strong>im</strong> Steinrader Baum angenommen. In Weiterführung<br />

über die Orte Eckhorst, Mönkhagen, Struckdorf nach Segeberg ist<br />

der Weg durch Nennungen ab dem 14. Jahrh<strong>und</strong>ert gut belegt. Im bekannten<br />

Danckwerth`schen Kartenwerk von 1652 verweisen allerdings mehrere Karten<br />

auf einen weiteren etwas südlicher verlaufenden Wegezug <strong>und</strong> damit auf<br />

eine Trassenführung durch den heutigen <strong>Kreis</strong> <strong>Stormarn</strong>. Ebenfalls durch<br />

Karten des 17. Jahrh<strong>und</strong>erts angeregt, befasste sich der Reinfelder He<strong>im</strong>atforscher<br />

M. Clasen mit dieser südlichen „Lübschen Trade“, einer alternativen<br />

möglicherweise älteren Verbindung der beiden frühen Städte <strong>Lübeck</strong> <strong>und</strong><br />

Segeberg. Er stützte sich bei seinen Untersuchungen auch auf slawische Orts-<br />

namen wie Heilshoop, Zarpen <strong>und</strong> Pöhls <strong>und</strong> gab zwei in Frage kommende<br />

79)<br />

Trassenführungen an. Bei den erwähnten Dankwerthschen Karten des hier<br />

behandelten Gebiets bemängelt G. Schrecker, dass die angegebenen südlichen<br />

Routen der einzelnen Karten nicht übereinst<strong>im</strong>men. Doch lehnt auch<br />

sie eine südliche Wegeführung nicht vollständig ab: Es wird ... nicht ausgeschlossen,<br />

dass es weiter südlich auch damals schon einen oder mehrere Wege gab,<br />

auf denen man von Segeberg nach <strong>Lübeck</strong> gelangte, zumal diese Richtung die<br />

geradeste Verbindungslinie ... darstellt. Und weiter führt sie an, dass das Ge-<br />

lände, unruhig <strong>im</strong> kleinen, aber ohne Moore, Seen oder versumpfte Auwiesen von<br />

80)<br />

großer Ausdehnung, gut für eine Wegeführung geeignet ist. Diese topographische<br />

Beschreibung – <strong>und</strong> das haben auch Überprüfungen vor Ort<br />

ergeben – trifft sehr gut auf folgende das Heilsaugebiet querende Trassenführung<br />

(Abb. 2, 7) zu: Steinrader Baum, Heckkaten, über eine erhaltene alte<br />

Wegestrecke nach Hauberg <strong>und</strong> Heilshoop, nördlich des unruhigen Geländes<br />

am Zarpener Wallberg weiter nach Pöhls, Herrenbranden <strong>und</strong> über Söhren<br />

zur nördlichen Wegeführung nach Bad Segeberg. Zwischen Heckkaten <strong>und</strong><br />

Herrenbranden wird das <strong>Stormarn</strong>`sche <strong>Kreis</strong>gebiet durchquert. Die hier beschriebene<br />

Trassenführung deckt sich in Teilen mit den Angaben von M.<br />

Clasen. So könnte es in <strong>Stormarn</strong> durchaus eine südlich gelegene „Lübsche<br />

Trade“ gegeben haben, die als ältere Wegeführung möglicherweise bereits in<br />

81)<br />

frühgeschichtlicher Zeit genutzt wurde.<br />

Oben beschrieben wurden die Verkehrsverbindungen nach Segeberg<br />

ausgehend vom Wegepunkt (Abb. 3, 7) am ehemaligen Struckbach. Hier ist<br />

auch der Ausgangspunkt des <strong>im</strong> nächsten Abschnitt beschriebenen Fernwegs<br />

von der Ostsee nach Hamburg, dessen Trasse zunächst nach Süden zielt<br />

51

(jetzige Schwartauer Allee). Den nötigen Abstand einhaltend führte sie am<br />

unpassierbaren Bereich der Traveniederung entlang <strong>und</strong> schwenkte in Höhe<br />

der späteren Holstenbrücke bzw. des Holstentores nach Südwesten ab (Abb.<br />

3, 8). Da die Brücke relativ spät - 1188 indirekt <strong>und</strong> 1216 durch erste Nennung<br />

- belegt ist, dürfte hier in frühgeschichtlicher Zeit noch keine Wegever-<br />

82)<br />

bindung zur Stadthalbinsel bestanden haben. Untermauert wird dies durch<br />

die Beobachtung, dass die vom Westen <strong>und</strong> Süden ankommenden alten We-<br />

ge, also auch der Oldesloer Weg, deutlich am Holstentor vorbeiführten <strong>und</strong><br />

83)<br />

ursprünglich nach Alt <strong>Lübeck</strong> an der Schwartaumündung zielten. Bei Bruns<br />

u. Weczerka wird die nun folgende Wegestrecke als die „ursprüngliche<br />

Straße“ nach Oldesloe beschrieben: Über die jetzige Hansestraße <strong>und</strong> in de-<br />

ren Verlängerung führte der Weg zunächst auf das Gut Buntekuh <strong>und</strong><br />

84)<br />

Hohenstiege zu. Die Verlängerung der Hansestraße wird dabei nur noch als<br />

„Fußsteig“ bezeichnet. Auch in der Karte von 1879 der Königlich Preußischen<br />

Landesaufnahme ist hier lediglich ein Fußweg eingezeichnet. Der Weg hat<br />

also in späterer Zeit an Bedeutung verloren. Erfreulicherweise kann man<br />

auch heute der alten Verkehrsader folgen <strong>und</strong> zwar auf einem Fuß- <strong>und</strong> Radweg,<br />

der in einer leichten Zickzacklinie durch ein intensiv bebautes Wohngebiet<br />

führt. So ist hier noch die Spur eines „ursprünglichen“ Weges erhalten,<br />

die möglicherweise von der frühgeschichtlichen Fernwegtrasse stammt.<br />

Vom Gut Buntekuh aus führte <strong>im</strong> späten Mittelalter die überaus bedeutende<br />

Handelsstraße südlich am Gut Padelügge (Hohenstiege) vorbei, kreuzte die<br />

Landwehr am Pluggenbome <strong>und</strong> verließ damit den <strong>Raum</strong> <strong>Lübeck</strong>. Sehr<br />

wahrscheinlich nahm auch die frühgeschichtliche Trasse diesen Weg.<br />

Der Fernweg von der Ostsee nach Hamburg<br />

Der von <strong>Lübeck</strong> nach Hamburg führende <strong>und</strong> in der späteren Geschichte<br />

äußerst wichtige Fernweg (Abb. 2, 3) kann für die frühmittelalterliche Zeit<br />

nicht direkt belegt werden. Doch aufgr<strong>und</strong> der karolingischen Geschichte<br />

Hamburgs, wie auch durch frühe Hinweise auf die Oldesloer Salzquellen ist<br />

eine Wegenutzung in frühgeschichtlicher Zeit durchaus anzunehmen. Dies<br />

trifft auch zu auf einen über Hamburg führenden Fernweg nach Bremen, der<br />

allerdings erst <strong>im</strong> 14. Jahrh<strong>und</strong>ert intensiver genutzt wurde, doch vereinzelt<br />

85)<br />

schon früher belegt ist. Die hier behandelte Fernwegtrasse war ab der Jahrtausendwende<br />

sicherlich ein wichtiger Kommunikationsstrang zwischen<br />

dem Missionszentrum Hamburg <strong>und</strong> dem slawischen Zentralort Alt <strong>Lübeck</strong>,<br />

insbesondere unter den deutschfre<strong>und</strong>lichen Herrschern Gottschalk (1043-<br />

1066) <strong>und</strong> Heinrich (1093-1127). Bekanntlich wurde unter letzterem eine<br />

bedeutende Kaufmannssiedlung mit einem für die Ostseeschifffahrt<br />

geeigneten Hafen eingerichtet. Im einleitenden Abschnitt dieses Beitrags<br />

wurde bereits erwähnt, dass Adam von Bremen um 1070 einen Fernweg von<br />

52

Hamburg nach Oldenburg, der „großen Stadt der Wagrier“, beschreibt. Als<br />

Reisezeit ist darin nur ein Tag angegeben. Diese kürzeste Verbindung der<br />

beiden Städte verlief sicherlich über <strong>Lübeck</strong> <strong>und</strong> damit wird die frühe<br />

Nutzung der hier behandelten Wegeführung bestätigt.<br />

Von der Stadtgrenze <strong>Lübeck</strong>s bis zum <strong>Raum</strong> westlich von Oldesloe treffen wir<br />

erneut auf das weitgehend geschlossene Waldgebiet, das in frühgeschicht-<br />

86)<br />

licher Zeit von der Elbe bis zur Ostsee reichte. Auch in der Beschreibung der<br />

Völkergrenze „L<strong>im</strong>es saxoniae“ des Chronisten Adam von Bremen wird der<br />

87)<br />

Travewald erwähnt. Wie in Südstormarn <strong>im</strong> Billetal querte auch hier der<br />

frühgeschichtliche Fernweg die Waldzone <strong>im</strong> geographisch günstigen Bereich<br />

der Trave.<br />

Für die Wegeführung ab <strong>Lübeck</strong> wird hier als Abb. 4 die Nachzeichnung einer<br />

Karte aus dem Jahre 1689 vorgelegt, bei der die wegegünstige Trassenführung<br />

<strong>im</strong> Uferbereich der Trave deutlich zu erkennen ist. Nach dem<br />

Verlassen des <strong>Lübeck</strong>`schen Gebietes kam der Fernweg bei Hansfelde <strong>und</strong><br />

Hamberge [in Abb. 4: Amberge] sehr nahe an den Travelauf heran. Be<strong>im</strong> heu-<br />

tigen Ort Eckernschmiede [Ziegelhof] schwenkte er mit dem Flusslauf in<br />

88)<br />

südwestlicher Richtung ab. Er wich damit dem weiter westlich gelegenen<br />

unruhigen Gelände aus. Der weitere Wegeverlauf ist gut in der Königlich<br />

Preußischen Landesaufnahme von 1879 zu verfolgen. In Teilen wird der Weg<br />

noch heute von der Landwirtschaft genutzt. Die Wegeführung nutzte die<br />

guten natürlichen bzw. geographischen Voraussetzungen <strong>im</strong> Uferbereich der<br />

Trave <strong>und</strong> sie dürfte somit sehr alt sein. Von Eckernschmiede [Ziegelhof]<br />

führte der Fernweg nach Groß Wesenberg <strong>und</strong> auf einer höher gelegenen<br />

Moränenzunge weiter nach Lokfeld [Lockstede]. Anschließend musste<br />

Abb.4: Alte Wegeführung zwischen <strong>Lübeck</strong> <strong>und</strong> Oldesloe<br />

(Nachzeichnung der Karte: Eigentdliche Abbildung eines Deihl<br />

Holsteins benebens dem Herzogtum Stormaren..., Kopenhagen 1689)<br />

53

er den hier unpassierbaren Uferbereich der Trave verlassen <strong>und</strong> nach Nord-<br />

89)<br />

westen schwenken. Im weiteren Verlauf näherte sich die Fernwegtrasse bei<br />

der Steinfelder Hude [Hude] wieder dem Traveufer. Noch vor dem bergigen<br />

Waldgebiet „Der Kneeden“ schwenkte sie erneut nach Nordwesten ab (Abb.<br />

90)<br />

6, a). Der Weg verlief nun mäßig ansteigend in einem idyllischen Wiesental<br />

weiter, in dem ein schwacher Wasserlauf, der Kneedenbach, ins Travetal<br />

fließt.<br />

Im Zusammenhang mit dem Kneedenbach konnte ein wichtiger Hinweis aus<br />

dem Bereich der Sprachforschung ermittelt werden: In der Stiftungsurk<strong>und</strong>e<br />

von 1189 des Reinfelder Klosters wird bei der Grenzfestlegung ein Bach<br />

genannt: „rivulum qui dicitur Knegena“ (Bächlein genannt Knegena). Es<br />

ist der heutige Kneedenbach, von der Sprachforschung als „Fluss der Fürstin“<br />

interpretiert (Knegyna ist die weibliche Form zu Kneze, der Fürst). Dieser<br />

Flussname ist <strong>im</strong> Slawischen noch weiter verbreitet. Im Historischen<br />

Ortsnamenlexikon Schleswig-Holstein wird unter dem Stichwort Knee-<br />

91)<br />

dener Au (bei Kneeden, Stadt Bad Oldesloe) kritisch angeführt: Es fragt sich<br />

aber, wie bei einem kleinen Flusslauf die Bedeutung „Fürstin“ zu verstehen ist.<br />

Die positive Antwort ergibt sich aus den in diesem Beitrag später noch<br />

Abb.5: Hohlwegfächer Kneeden<br />

(Fahrwegrinnen als Skizze eingezeichnet in: Deutsche Gr<strong>und</strong>karte,<br />

Poggensee-Ost, 2002)<br />

54

genauer geschilderten Zusammenhängen: Der hier behandelte Fernweg<br />

führte <strong>im</strong> weiteren Verlauf in den Bereich des Fresenburger Wallbergs (Abb.<br />

6, c). Diese Burg war der Mittelpunkt einer größeren slawischen Siedlungskammer<br />

<strong>und</strong> dementsprechend auch Sitz eines mächtigen Burgherren, eines<br />

Knesen (Fürsten).<br />

Abb.6: <strong>Frühgeschichtliche</strong> <strong>Fernwege</strong> <strong>im</strong> Nordwesten des <strong>Kreis</strong>es <strong>Stormarn</strong><br />

(Grabhügelgruppen nach Hingst 1959, Abb. 7, geändert)<br />

55

Die Trasse des Fernwegs verlief <strong>im</strong> erwähnten Wiesental anfangs schwach<br />

ansteigend entlang des Kneedenbaches. Auf dieser Strecke konnten an zwei<br />

Feuchtstellen knapp unter der heutigen Bodenfläche Steinpflasterungen<br />

festgestellt werden. Im oberen Bereich der Bachsenke querte der Weg an einer<br />

topographisch günstigen Stelle den Kneedenbach. Von der ehemals hier<br />

befindlichen (neuzeitlichen) Brücke sind noch heute große F<strong>und</strong>amentsteine<br />

<strong>und</strong> gleichfalls die Reste eines Feldsteinpflasters erhalten. Westlich der Brücke<br />

musste der weiterführende Weg eine steile Anhöhe mit einem Höhenunterschied<br />

von 16 m überwinden. Deutlich ist hier <strong>im</strong> ansteigenden Gelände<br />

ein <strong>im</strong>posanter Hohlwegfächer (Abb. 5 u. Abb. 6, b) mit mindestens 19 gut ausgeprägten<br />

Fahrrinnen zu erkennen. Lediglich in einem kleinen Bereich nächst<br />

der Brücke sind die Wegespuren zerstört. Aus dem Umfang <strong>und</strong> der Mannigfaltigkeit<br />

der Fahrrinnen bzw. der Fahrspur-Relikte ist zu entnehmen, dass der<br />

Verkehrsweg während einer sehr langen Zeitspanne genutzt wurde. Mithilfe<br />

der gr<strong>und</strong>legenden Arbeiten bzw. methodischen Untersuchungen zur histo-<br />

92)<br />

risch-geographischen Wegeforschung ist es gelungen, be<strong>im</strong> Hohlwegfächer<br />

Kneeden drei Nutzungsphasen zu unterscheiden.<br />

Südlicher Abschnitt (Abb. 5):<br />

93)<br />

Breite ausgebaute Hauptspur, Spurenbreite bis 5,5 m, Spurentiefe 1,5 bis 1,8<br />

m. Südlich der Hauptspur befinden sich mehrere Hohlwege (Ausweich- bzw.<br />

Vorgängerspuren). Dieser Bereich ist in der bekannten Varendorfkarte von<br />

94)<br />

1789 als eine hornförmige Trassenverbreiterung dargestellt.<br />

Belegte Datierung: Neuzeit.<br />

Nördlicher Abschnitt (Abb. 5):<br />

Schräg aufwärts <strong>im</strong> Hang verlaufende tiefe <strong>und</strong> lange Hohlwegspuren.<br />

Spurenbreite bis 5 m, Spurentiefe bis 1,8 m. Typische Merkmale eines künst-<br />

95)<br />

lichen „reliefbedingten Wegebaus“ mit beträchtlichen Bodenbewegungen.<br />

Fahrspur-Relikte von großen 4-rädrigen Wagen.<br />

Nutzungszeit: Spätes Mittelalter <strong>und</strong> Neuzeit.<br />

Mittlerer Abschnitt (Abb. 5):<br />

Schwächer ausgeprägte Fahrrinnen, die steil am Hang ansteigen.<br />

Spurenbreite 2,5 bis 3 m, Spurentiefe etwa 1,5 m. Fahrspur-Relikte von leichten<br />

(2-rädrigen) Wagen bzw. Karrenwagen. Diese Wegespuren sind typisch für<br />

96)<br />

einen sogenannten Naturweg; es hat also noch kein künstlicher Wegebau<br />

stattgef<strong>und</strong>en.<br />

Wahrscheinliche Nutzungszeit: Frühes <strong>und</strong> Hohes Mittelalter.<br />

Die unterschiedliche morphologische Beschaffenheit der beschriebenen<br />

Abschnitte des Hohlwegfächers Kneeden (F<strong>und</strong>meldung FM-NMS 2002/005,<br />

R. Beranek) ermöglichte somit eine Periodisierung dieses eindrucksvollen<br />

56

Wegereliktes. Im Zuge des hier behandelten <strong>Fernwege</strong>s ist das schwächer<br />

ausgeprägte Wegebündel <strong>im</strong> mittleren Abschnitt des Hohlwegfächers besonders<br />

wichtig. Hier ist eine Nutzung bereits in frühgeschichtlicher Zeit sehr<br />

wahrscheinlich.<br />

Die gut erhaltenen Hohlwegspuren enden an der Forstgrenze des<br />

Waldgebietes Kneeden. Wie die Ausläufer der Fahrrinnen in ihrer generellen<br />

Orientierung aufzeigen, vereinigten sich die Hohlwege auf dem anschließenden<br />

ebenen Gelände. Es wird heute landwirtschaftlich genutzt. Der<br />

Fernweg führte, wie auch der heute als Redder vorhandene Feldweg, auf<br />

97)<br />

einem schwachen Höhenrücken weiter in westlicher Richtung.<br />

Der frühgeschichtliche Weg verblieb auf der Anhöhe <strong>und</strong> berührte den <strong>Raum</strong><br />

der späteren Stadt Oldesloe nicht. Oldesloe wurde zu Beginn der deutschen<br />

Ostsiedlung (1143) an einem verkehrsgeographisch günstigen Platz gegründet.<br />

Der Ort liegt auf halber Strecke zwischen den Zentralorten <strong>Lübeck</strong><br />

<strong>und</strong> Hamburg <strong>und</strong> konnte jeweils in einer Tagesreise erreicht werden. Es<br />

vereinigen sich hier die beiden Flüsse Trave <strong>und</strong> Beste. Ein größerer Bogen der<br />

Trave bot ausreichenden Schutz für den gut gewählten Handelsplatz, wobei<br />

zu diesem Zeitpunkt auch die Schifffahrt an Bedeutung gewann. Wichtige<br />

frühe urk<strong>und</strong>liche Erwähnungen sind: 1151/52 Betrieb <strong>und</strong> Verschüttung der<br />

Saline, 1163 Nachweis der Kirche, 1175 Einrichtung eines landesherrlichen<br />

98)<br />

Zolls, 1188 Erwähnung einer Brücke über die Trave. Der nun zunehmende<br />

Transitverkehr erforderte eine neue kürzere Wegverbindung nach Hamburg.<br />

Sie führte nicht mehr über die Furt bei Nütschau, sondern man querte<br />

nunmehr den Travefluss <strong>im</strong> Ortsbereich von Oldesloe, zunächst wohl mittels<br />

einer Furt, später über die erwähnte Brücke. In zwei nachgewiesenen Va-<br />

rianten, über Rümpel (1342) <strong>und</strong> Blumendorf (1460), verliefen beide Trassen<br />

99)<br />

zum südwestlich gelegenen Ort Bargteheide.<br />

Wie bereits erwähnt, führte der frühgeschichtliche Fernweg, verbleibend auf<br />

dem Scheitel des Höhenrückens (Butterberg), weiter nach Westen. (In der<br />

Varendorfkarte von 1789 ist hier noch ein kurzes Wegestück in dieser Richtung<br />

verzeichnet). Im weiteren Verlauf wurde das heute bebaute nördliche Stadtgebiet<br />

von Oldesloe von der Trasse nur tangiert. Sie schwenkte hier, etwa der<br />

heutigen Straße nach Segeberg folgend, in nordwestlicher Richtung zum Gutsbereich<br />

Altfresenburg ab.<br />

Im Jahre 1980 wurde auf einer schwachen Geländekuppel nordwestlich der<br />

Gutshäuser ein größeres Areal zum Zwecke der Kiesgewinnung aufgedeckt.<br />

Bei den Erdarbeiten kamen F<strong>und</strong>e einer spätslawischen Siedlung (Abb. 6, d)<br />

100)<br />

zu Tage, die archäologisch untersucht <strong>und</strong> beschrieben wurde. Auf einer<br />

Fläche von 3000 qm sicherte man 14 Siedlungsgruben mit umfangreichem<br />

Keramikmaterial. Die überwiegende Anzahl der aufgef<strong>und</strong>enen Scherben<br />

(52 von 62) stammt aus spätslawischer Zeit (11. <strong>und</strong> 12. Jahrh<strong>und</strong>ert).<br />

57

Beachtenswert ist dabei das <strong>im</strong> östlichen Holstein erstmalige Auftreten der<br />

Verzierung „Ringaugen mit Kreuzeindruck“. Diese Gefäße mit der unge-<br />

wöhnlichen Verzierung stammten nicht aus der he<strong>im</strong>ischen Produktion,<br />

101)<br />

sondern wurden aus anderen Regionen eingeführt. Auffällig ist auch der<br />

Standort der Siedlung: Sie befindet sich nicht, wie bei den Slawen üblich, in<br />

natürlicher Schutzlage, sondern <strong>im</strong> offenen Gelände <strong>und</strong> unmittelbar am<br />

Fernweg. So könnte die Siedlung bereits ein früher Etappenort an der Fernhandelsroute<br />

von Alt <strong>Lübeck</strong> nach Hamburg gewesen sein. Wie berichtet,<br />

wurde die Kaufmannssiedlung in Alt <strong>Lübeck</strong> <strong>im</strong> frühen 12. Jahrh<strong>und</strong>ert<br />

nachgewiesen. Aus dem 1,7 km von Altfresenburg entferntem heutigen Stadtgebiet<br />

Oldesloe sind bislang lediglich früh- <strong>und</strong> mittelslawische Siedlungsspuren<br />

(Keramik) bekannt. So ist zu vermuten, dass die oben beschriebene<br />

spätslawische Ansiedlung der Vorgänger der deutschen Gründung Oldesloe<br />

102)<br />

war <strong>und</strong> somit eine Siedlungskontinuität in diesem <strong>Raum</strong> bestanden hat.<br />

Von der archäologischen F<strong>und</strong>stelle nur 500 m entfernt befinden sich in den<br />

Travewiesen solehaltige Quellen, auf die K. W. Struve <strong>und</strong> K. Chr.<br />

Baumgarten hingewiesen haben. Das bereits in frühgeschichtlicher Zeit,<br />

insbesondere als Konservierungsmittel für Fische, hochgeschätzte Salz wurde<br />

<strong>Frühgeschichtliche</strong> Importf<strong>und</strong>e<br />

links: 8-eckige <strong>und</strong> r<strong>und</strong>e Bergkristallperle,<br />

F<strong>und</strong>ort Hammer, Kr. Hzgt. Lauenburg, ca. 1:1<br />

rechts: spätslawische Gefäßscherbe, stempelverziert<br />

mit Ringaugen <strong>und</strong> Kreuzeindruck,<br />

F<strong>und</strong>ort Altfresenburg, Kr. <strong>Stormarn</strong>, ca. 1:2<br />

58

auch <strong>im</strong> slawisch besiedelten mittel- <strong>und</strong> norddeutschen <strong>Raum</strong> aus<br />

103)<br />

Solequellen gewonnen <strong>und</strong> gehandelt. So kann man durchaus annehmen,<br />

dass auch die Bewohner der spätslawischen Siedlung Altfresenburg die<br />

unmittelbar benachbarten Salzquellen gekannt <strong>und</strong> verwertet haben. Die<br />

nach 1143 eingewanderten deutschen Siedler haben das Wissen über die<br />

Salzvorkommen <strong>im</strong> Oldesloer <strong>Raum</strong> mit großer Wahrscheinlichkeit von den<br />

slawischen Bewohnern übernommen. Unter dem Holsteinischen Grafen<br />

Adolf II. wurden nach einem Bericht des Chronisten Helmold die <strong>im</strong> heutigen<br />

Oldesloer Stadtgebiet befindlichen Salzquellen in größerem Umfang ausge-<br />

104)<br />

beutet. Dem gleichen Helmoldbericht nach ließ Herzog Heinrich der Löwe<br />

kurze Zeit später (1151), aus Gründen der Konkurrenz zu seiner Salzproduktion<br />

in Lüneburg, die Salzquelle in Oldesloe „verstopfen“.<br />

Im weiteren Verlauf erreichte der Fernweg ein Gebiet mit zwei bedeutenden<br />

frühslawischen Befestigungsanlagen. Es handelt sich dabei um den „Fresenburger<br />

Wallberg“ direkt unterhalb des Gutes Altfresenburg <strong>und</strong> die in einer<br />

Entfernung von 1,9 km nordwestlich befindliche „Nütschauer Schanze“ (Abb.<br />

6, c u. e). Die beiden gut erhaltenen Ringwälle, beide am Travefluss gelegen,<br />

wurden <strong>im</strong> frühen Mittelalter errichtet <strong>und</strong> stehen damit <strong>im</strong> engen Zusammenhang<br />

mit der slawischen Einwanderung.<br />

Nach dem gegenwärtigen Forschungsstand verließ <strong>im</strong> Zuge der Völkerwanderung<br />

der Großteil der germanischen Bevölkerung Ostholsteins <strong>und</strong> Lauenburgs<br />

spätestens <strong>im</strong> 5. Jahrh<strong>und</strong>ert seine Siedlungsgebiete. Gegen Ende des 7.<br />

<strong>und</strong> während des 8. Jahrh<strong>und</strong>erts erreichten slawische Einwanderer von<br />

Osten kommend den hier behandelten <strong>Raum</strong>. Den schriftlichen Quellen nach<br />

wurde das Gebiet nördlich der Trave von den Wagriern, einem Teilstamm der<br />

Obodriten, besiedelt. Man errichtete isoliert liegende offene <strong>und</strong> auch<br />

befestigte Siedlungen. Zu ihrem Schutze baute man auch Burgen, von denen<br />

sich einige zu Mittelpunkten sogenannter Siedlungskammern entwickelten.<br />

In einer weiteren Phase kam es zur Erschließung des ganzen Gebietes, zum<br />

Aufbau eines flächendeckenden Burgensystems mit einigen wirtschaftlichen<br />

105)<br />

<strong>und</strong> politischen Zentren.<br />

Von großer Wichtigkeit war den slawischen Einwanderern die Lage ihrer<br />

Ansiedlung; dies trifft zu sowohl bei den (offenen <strong>und</strong> befestigten) Siedlungen<br />

als auch <strong>im</strong> besonderen Maße bei den Burgplätzen. Man schützte sich vor<br />

Eindringlingen <strong>und</strong> bevorzugte windgeschützte Lagen. Auch genügend Land<br />

zur landwirtschaftlichen Nutzung musste vorhanden sein. Im hiesigen<br />

norddeutschen Flachland bevorzugte man Plätze <strong>im</strong> feuchten Niederungsgelände,<br />

die von drei Seiten schwer begehbar, oft unüberwindbar waren. Man<br />

nutzte schwache Erhöhungen <strong>und</strong> Kuppen am Rande von Mooren <strong>und</strong> in<br />

Flussauen. Oft lag die Ansiedlung auch auf Halbinseln an Seen <strong>und</strong> Spornen<br />