Koch, Michael Praxiskontakte Wirtschaft

Koch, Michael Praxiskontakte Wirtschaft

Koch, Michael Praxiskontakte Wirtschaft

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

<strong>Koch</strong>, <strong>Michael</strong><br />

<strong>Praxiskontakte</strong> <strong>Wirtschaft</strong><br />

Fachbeitrag<br />

Im Rahmen des im Sommer 2000 gestarteten Projekts „<strong>Praxiskontakte</strong> <strong>Wirtschaft</strong> – Wirt-<br />

schaft in die Schule“, kurz Prawis 1 , wird erstmals der Versuch der systematischen Ein-<br />

bettung von Praxisbegegnungen in ein Curriculum „Ökonomie“ im Bereich der Sekundar-<br />

stufe II unternommen. Oberstes Ziel ist dabei die Ausbildung einer den Anforderungen<br />

der modernen Gesellschaft angemessenen Handlungs- und Entscheidungskompetenz der<br />

Schülerinnen und Schüler. Durch eine konsequente Verknüpfung von Theorie und Praxis<br />

im Rahmen eines handlungsorientierten Lernkonzepts soll insbesondere die Ausbildung<br />

der Fach-, Methoden-, Sozial- und Medienkompetenz stärker gefördert werden.<br />

Das Projekt Prawis<br />

Initiert wurde das Projekt von der Industrie- und Handelskammer Nord Westfalen (bis<br />

zum 28.02.2002 IHK zu Münster), wobei die Finanzierung von rund 30 Unternehmen der<br />

Münsteraner Region übernommen wurde. Die wissenschaftliche Durchführung liegt bei<br />

den Instituten für Ökonomische Bildung der Universitäten Münster und Oldenburg. Insge-<br />

samt sechs Gymnasien aus Dülmen, Rheine, Recklinghausen, Ostbevern, Münster-Hiltrup<br />

und Steinfurt-Borghorst sind an der dreijährigen Erprobungsphase - unterstützt durch<br />

das Ministerium für Schule, Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen<br />

- beteiligt, in der mehr als 200 Schülerinnen und Schüler im Bereich der Sekundarstufe II<br />

in Grund- und Leistungskursen das Fach Sozialwissenschaften mit einem ökonomischen<br />

Schwerpunkt belegen.<br />

Die unterrichtliche Grundlage bilden dabei die im Projekt „<strong>Wirtschaft</strong> in die Schule!“ 2 er-<br />

arbeiteten Unterrichtseinheiten zu den Inhaltsbereichen „Private Haushalte im Wirt-<br />

schaftsgeschehen“, „Unternehmen als ökonomische und soziale Aktionszentren“, „Wirt-<br />

schaftsordnung/Die Funktionen des Staates in einer marktwirtschaftlichen Ordnung“ so-<br />

wie „Internationale <strong>Wirtschaft</strong>sbeziehungen“.<br />

Ergänzt werden diese durch Handreichungen zu ausgewählten <strong>Praxiskontakte</strong>n, die die<br />

wissenschaftliche Leitung sukzessive entwickelt und die den Lehrkräften Hilfen zur Vorbe-<br />

1 für weitere Information siehe: www.prawis.de<br />

2 siehe Lexis, U./Wiesner, C.: <strong>Wirtschaft</strong> in die Schule!, in: Unterricht/<strong>Wirtschaft</strong>, Heft<br />

2/2000, 54 ff.<br />

© www.wigy.de 1

Fachbeitrag<br />

reitung, Durchführung und unterrichtlichen Einbindung dieser Praxisbegegnungen liefern.<br />

(siehe die Abschnitte 3.-5.)<br />

Flankierend hilft die IHK Nord Westfalen den Lehrkräften auf Wunsch bei der Anbahnung<br />

von Kontakten zu Unternehmen und Institutionen. Im Rahmen regelmäßig stattfindender<br />

Projektseminare erhalten die beteiligten Lehrkräfte darüber hinaus fachwissenschaftliche<br />

und fachdidaktische Schulungen sowie die Möglichkeit des regelmäßigen Erfahrungsaus-<br />

tauschs. Eine mittlerweile eingerichtete Internetpräsenz (www.prawis.de) schafft weitere<br />

Möglichkeiten der Kommunikation auch außerhalb der Seminarzeiten.<br />

Im August 2001 begann nach einem Jahr der Vorbereitung die Phase der unterrichtlichen<br />

Erprobung in insgesamt elf Oberstufenkursen in den beteiligten Gymnasien mit der Bear-<br />

beitung des Inhaltsbereichs „Private Haushalte“, welche bis zu den Osterferien 2002 ab-<br />

geschlossen wurde. Im Anschluss folgte die Behandlung des Inhaltsbereichs „Unterneh-<br />

men“ in den Jahrgängen 11/2 und 12/1, welcher die unterrichtliche Auseinandersetzung<br />

mit den Bereichen „<strong>Wirtschaft</strong>sordnung/Staat“ (Jahrgang 12/2, ab Februar 2003) sowie<br />

„Internationale <strong>Wirtschaft</strong>sbeziehungen“ (Jahrgang 13/1, ab August 2003) folgen wird.<br />

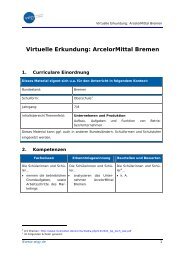

Einbindung der <strong>Praxiskontakte</strong> in das Curriculum „Ökonomie“<br />

Die <strong>Praxiskontakte</strong> können je nach Art der Einbindung sowohl beim Einstieg in einen<br />

thematischen Komplex helfen, der Erarbeitung von Unterrichtsinhalten dienen wie auch<br />

am Ende einer Unterrichtssequenz im Rahmen der Auswertung und Ergebnissicherung<br />

zum Einsatz kommen.<br />

Verschiedene Formen von <strong>Praxiskontakte</strong>n sind dabei denkbar, z. B.<br />

Lernortwechsel als Erfahrung realer ökonomischer Strukturen und Prozesse,<br />

Expertenbefragung in der Schule,<br />

Recherche und Kommunikation mit Hilfe neuer Informations- und Kommunikationstech-<br />

nologien,<br />

Simulation ökonomischer Realität in Plan- und Rollenspiel unter Einbindung von Exper-<br />

ten.<br />

Für jeden Inhaltsbereich werden bis zu zehn mögliche <strong>Praxiskontakte</strong> ausgewählt, die<br />

besonders geeignet erscheinen, die Vermittlung spezifischer Sachverhalte zu fördern. Die<br />

im Rahmen des Projekts erstellten Handreichungen zu diesen <strong>Praxiskontakte</strong>n bieten den<br />

Lehrkräften<br />

die Einordnung des jeweiligen Praxiskontakts in das Gesamtcurriculum einschließlich<br />

der Verknüpfungsmöglichkeiten zu anderen Inhaltsbereichen und <strong>Praxiskontakte</strong>n,<br />

die Formulierung wesentlicher Lernziele,<br />

© www.wigy.de 2

Fachbeitrag<br />

die notwendigen fachlichen Hinweise und die Herausarbeitung der wesentlichen für<br />

den Unterricht relevanten Problemstellungen,<br />

Vorschläge für die methodische Vorgehensweise,<br />

im Unterricht einzusetzende Materialien zur Vor- und Nachbereitung der Praxisbegeg-<br />

nung sowie<br />

Hinweise zu weiteren Informationsquellen wie Literaturtitel, Zeitschriften und Inter-<br />

netquellen.<br />

Durch die konsequente Verknüpfung von theoriegeleitetem Unterricht und regelmäßig<br />

durchgeführten Praxisbegegnungen soll vermieden werden, dass die <strong>Praxiskontakte</strong> – wie<br />

in der schulischen Realität noch zu oft – isolierte Ereignisse darstellen, deren Qualität oft<br />

von zufälligen Faktoren abhängen und deren Erkenntnisse für Schülerinnen und Schüler<br />

nur von kurzer Relevanz sind. Vielmehr geht es darum, sich die Vorteile derartiger Pra-<br />

xisbegegnungen im Rahmen der systematischen Erschließung ökonomischer Sachverhal-<br />

te zu Nutze zu machen. Nur die konsequente Einbindung in das Curriculum schafft für<br />

Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, die im Rahmen von <strong>Praxiskontakte</strong>n gemach-<br />

ten Erfahrungen und Erkenntnisgewinne in einen Gesamtzusammenhang verorten zu<br />

können. So entsteht ein unmittelbarer Bezug zwischen der Vermittlung von Theorie im<br />

Unterricht und dem Agieren in wirtschaftlicher Realität; beide bedingen und befragen sich<br />

gegenseitig. Theorie wird in der Praxis abgeglichen, während die Praxiserfahrung in einen<br />

allgemeinen und übergeordneten Rahmen einsortiert wird.<br />

Ein Praxiskontakt kann dabei selbstverständlich der Vermittlung unterschiedlichster in-<br />

haltlicher Aspekte, auch in verschiedenen Inhaltsbereiche, dienen. Relevant ist lediglich<br />

die eindeutige Verortung verbunden mit einer klaren Fokussierung auf die zu erarbeiten-<br />

den Inhalte, wie das folgende Beispiel verdeutlicht.<br />

Beispiel aus dem Inhaltsbereich „Private Haushalte“<br />

Für den Inhaltsbereich „Private Haushalte“ wurden zu den folgenden <strong>Praxiskontakte</strong>n<br />

Handreichungen erstellt:<br />

Verbraucherzentrale<br />

Einzelhandelsunternehmen<br />

Supermarkt<br />

Kreditinstitut<br />

Versicherung<br />

Werbeagentur<br />

Marktforschung<br />

© www.wigy.de 3

Fachbeitrag<br />

Im Folgenden soll an einem Beispiel die Struktur und curriculare Einordnung eines sol-<br />

chen Praxiskontakts in diesem Inhaltsbereich verdeutlicht werden.<br />

Praxiskontakt „Supermarkt“<br />

Fachliche Einordnung<br />

Zu Beginn der 60er Jahre verkörperte der Supermarkt wie kein anderer Ladentyp den<br />

Fortschritt im Lebensmitteleinzelhandel. Parallel zum Supermarkt entstanden des Weite-<br />

ren Discounter, die ebenfalls schnell zum festen Bestandteil des Lebensmittelbranche<br />

wurden. Vor allem die K. Albrecht KG - bekannt unter dem Namen ALDI - erlangte in die-<br />

sem Zusammenhang Berühmtheit. Bis heute hat zum einen eine rasante Discount-<br />

Entwicklung über Filialsysteme stattgefunden, zum anderen ist eine zunehmende Kon-<br />

zentrationswelle in der Branche zu verzeichnen, was eine enorme Wettbewerbsverschär-<br />

fung zur Folge hat. „Der Geschäftstyp [des Supermarktes] verkörpert mit seinen emotio-<br />

nalen Dimensionen ein menschliches Maß im Wettbewerb. Und Menschen, das heißt Kun-<br />

den, werden ja bekanntlich nicht nur von der Vernunft, sondern gleichermaßen stark von<br />

Gefühlen geprägt.“ 3 Diese Feststellung hat gewissermaßen Leitfunktion für die Auseinan-<br />

dersetzung mit den Verkaufsstrategien im Supermarkt. Die Erkenntnisse der Erforschung<br />

des Verbraucherverhaltens in Supermärkten, z. B. mit Hilfe von Kundenlaufstudien, hat<br />

u. a. ergeben, dass<br />

es einen eindeutigen und trivialen Zusammenhang zwischen der Einkaufsdauer und<br />

der Höhe des durchschnittlichen Einkaufsbetrages gibt. Je länger ein Käufer in einem<br />

Selbstbedienungsgeschäft bleibt, desto wahrscheinlicher wird ein Anstieg der Ein-<br />

kaufshöhe.<br />

Verbraucher überwiegend einem „Rechtsdrall“ unterliegen und daher bewusst nach<br />

rechts schauen und greifen. Dabei werden besonders solche Produktgruppen gekauft,<br />

die in Griff- und Sichthöhe platziert sind.<br />

die Waren im Supermarkt so zu platzieren sind, dass der Konsument regelmäßig be-<br />

nötigte Produkte (Fleischwaren, Molkereiprodukte, Obst und Gemüse, Brot und Back-<br />

waren) verstreut im ganzen Supermarkt suchen muss. Auf diese Weise muss der ge-<br />

samte Markt durchlaufen werden, wodurch v. a. die Wahrscheinlichkeit von Impuls-<br />

käufen erhöht wird.<br />

sich gewinnträchtige Produkte überwiegend in Sicht- und Griffhöhe befinden, während<br />

„Muss-Artikel“ (z. B. Mehl, Zucker, Salz, usw.) auf unteren Regalböden präsentiert<br />

3 http://www.lz-net.de/specials/sortimente/sortimente_01_002.html, 20.12.00<br />

© www.wigy.de 4

Fachbeitrag<br />

werden. In der Kassenzone (sog. „Quengelzone“) werden Artikel präsentiert, die zu<br />

Impulskäufen führen sollen.<br />

die Steigerung der Kaufbereitschaft weiterhin durch Sonderangebote in verkaufs-<br />

schwachen Regalzonen, die Positionierung von Werbebotschaften, spezielle Verkaufs-<br />

förderungsaktionen, u. v. m. erreicht werden soll.<br />

Einordnung des <strong>Praxiskontakte</strong>s in das Curriculum<br />

Im Kontext der Auseinandersetzung mit den „Einflussfaktoren auf das Konsumentenver-<br />

halten“ erfahren Schülerinnen und Schülern durch die Erkundung eines Supermarktes,<br />

wie Erkenntnisse der Konsumentenforschung in gewinnbringende Verkaufsstrategien zur<br />

Beeinflussung der Kunden umgesetzt werden. Es erfolgt an dieser Stelle ein Perspekti-<br />

venwechsel, indem der Private Haushalt aus der Sicht eines Unternehmens betrachtet<br />

wird und zwar im Hinblick darauf, wie sich Produkte und Dienstleistungen so auf Märkten<br />

anbieten lassen, dass Konsumenten bereit sind, für diese zu bezahlen. In diesem Zu-<br />

sammenhang besteht ein enger Zusammenhang zum Praxiskontakt „Werbeagentur“, der<br />

ebenfalls die Möglichkeiten und Mittel der Einflussnahme auf Konsumentscheidungen der<br />

Verbraucher aus Unternehmenssicht erörtert.<br />

Im Zentrum stehen dabei die in der Praxis angewendeten Verkaufsstrategien in Super-<br />

märkten (Aufbau, Platzierungstechniken, Sonderangebote, Grifflücken, Stopper, Quen-<br />

gelzonen, Hintergrundmusik, Farbgestaltung, verkaufsfördernde Maßnahmen, z. B. Pro-<br />

bierstände, etc.). Die Grundlage für den erfolgreichen Einsatz dieser Strategien bilden u.<br />

a. die Erkenntnisse der Marktforschung, deren Funktionen und Vorgehensweisen im<br />

gleichnamigen Praxiskontakt vorgestellt werden.<br />

Die Erarbeitung der Verkaufsstrategien in einem Supermarkt liefert den Lernenden zahl-<br />

reiche Erkenntnisse, in erster Linie zu den psychologischen Einflussfaktoren des Konsu-<br />

mentenverhaltens (aktivierende und kognitive Prozesse). Gleichzeitig können die diver-<br />

gierenden Interessen der Konsumenten und des Einzelhandels und daraus möglicherwei-<br />

se resultierende Konflikte ermittelt werden.<br />

Das den Verbrauchern weitgehend unbekannte absatzpolitische Instrumentarium soll<br />

durch den Praxiskontakt erfahrbar gemacht werden und helfen, ein kritischeres Konsu-<br />

mentenverhalten zu entwickeln und damit die Position des Verbrauchers zu stärken. Es<br />

muss jedoch auf jeden Fall erkannt werden, dass die absatzpolitischen Maßnahmen der<br />

Anbieter nur angemessen zu interpretieren sind vor dem Hintergrund des legitimen Un-<br />

ternehmensziels, Gewinne zu erzielen.<br />

Die Entwicklung von Gegenstrategien bzw. eines kritischen Bewusstseins lässt sich nicht<br />

allein auf einer kognitiven Ebene erzeugen, sondern wird durch die Möglichkeit eröffnet,<br />

© www.wigy.de 5

Fachbeitrag<br />

Verbraucherverhalten tatsächlich einzuüben. Die Erarbeitung von Erkundungsaufträgen<br />

für einen Supermarkt soll nicht zuletzt diesem Zweck dienen.<br />

Lernziele<br />

An dieser Stelle werden Lernziele formuliert, einerseits bezogen auf die übergeordneten<br />

Erkenntnisse, die Schülerinnen und Schüler generell hinsichtlich der „Einflussfaktoren des<br />

Konsumentenverhaltens“ mit Hilfe des <strong>Praxiskontakte</strong>s erwerben sollen (1., 2.), ander-<br />

seits bezogen auf den konkreten Kontakt (3. – 7.).<br />

Die Schülerinnen und Schüler sollen:<br />

1. wichtige Einflussfaktoren auf die Nachfrage der Privaten Haushalte nach Sachgütern<br />

und Dienstleistungen erkennen.<br />

2. erkennen, dass ökonomische Entscheidungsprobleme Privater Haushalte aus mehre-<br />

ren Elementen bestehen und dass die Interessen der Privaten Haushalte und Unter-<br />

nehmen konflikthaft aufeinander stoßen können.<br />

3. wissen, dass wissenschaftliche Erkenntnisse über das Verbraucherverhalten bei der<br />

Konzeption von Supermärkten berücksichtigt werden.<br />

4. erkennen, dass Supermärkten ein großes absatzpolitisches Instrumentarium zur Ver-<br />

fügung steht, um Konsumentenverhalten zu beeinflussen.<br />

5. unterschiedliche Verkaufsstrategien kennen lernen (Verkaufsförderungsaktionen,<br />

Platzierungstechniken, Ladengestaltung, Umweltreize (Musik, Farben, Bilder, etc.),<br />

usw.).<br />

6. im Rahmen einer Erkundung Verkaufsstrategien in Supermärkten erkennen und ana-<br />

lysieren.<br />

7. die Erkenntnisse über Verkaufsstrategien im Supermarkt für die Entwicklung von Ge-<br />

genstrategien für ein zunehmend selbstbestimmtes Konsumentenverhalten nutzen<br />

(Verwendung eines Einkaufszettels; Kritik des Anbieterverhaltens, welches zu Lasten<br />

des Verbrauchers geht; wo möglich Kontrolle des eigenen Verbraucherverhaltens aus<br />

der Kenntnis bestimmter Verkaufsstrategien; Information über Verkaufsstrategien in<br />

der Bezugsgruppe).<br />

Unterrichtliche Realisierung<br />

Die Erkundung eines Supermarktes aus dem Einzugsbereich der Schule, z. B. mit Hilfe<br />

eines Grundrissplanes des betreffenden Supermarktes, stellt als methodische Variante<br />

der „Erkundung“ einen sog. Praxistest dar, d. h. die Schülerinnen und Schüler überprüfen<br />

am konkreten Fall die zuvor im Unterricht theoretisch erarbeiteten Kenntnisse. Die Er-<br />

© www.wigy.de 6

Fachbeitrag<br />

kundung erfolgt unter der Aufgabenstellung, folgende Verkaufsstrategien zu untersuchen<br />

bzw. zu identifizieren:<br />

1. Platzierung von Produktgruppen im Markt (durch Markierung der Standorte fast tägli-<br />

cher benötigter Produkte im Grundriss);<br />

2. Standorte von Sonderangeboten, Präsentation von Angeboten (Wühltische, Schütt-<br />

körbe, freistehender Warenstapel, usw.);<br />

3. Platzierung unterschiedlicher Marken innerhalb von Produktgruppen;<br />

4. verkaufsfördernde Maßnahmen (z. B. Gewinnspiele, Aktionsstände, Probierstände).<br />

Aber auch Sachverhalte zum Thema „Ladengestaltung“ können zu Erkundungsaspekten<br />

werden. So ist denkbar, dass Schülerinnen und Schüler in Kleingruppen unterschiedliche<br />

Läden innerhalb einer Branche, z. B. Bekleidung, im Hinblick auf die Ladengestaltung<br />

erkunden.<br />

Die Durchführung einer Kundenbefragung durch Schülerinnen und Schüler stellt eine wei-<br />

tere Realisierungsmöglichkeit dar. Folgende Fragen könnten ggf. Gegenstand eines Schü-<br />

lerinterviews sein:<br />

(1) Haben Sie einen Einkaufszettel benutzt?<br />

(2) Wie reagieren Sie auf Sonderangebote?<br />

(3) Wie lange waren Sie im Laden?<br />

(4) Wie viel haben Sie insgesamt ausgegeben?<br />

(5) Was haben Sie eingekauft?<br />

(6) Wie viele Waren haben Sie spontan gekauft?<br />

(7) Welchen Weg haben Sie im Laden genommen?<br />

Informationsquellen<br />

Die Nutzung der neuen Informations- und Kommunikationstechniken, insbesondere des<br />

Internets, kann im Rahmen der Vorbereitung einer Erkundung bzw. Expertenbefragung<br />

den Schülerinnen und Schüler eine große Hilfe sein. Bezogen auf den Praxiskontakt „Su-<br />

permarkt“ liefern die folgenden Internetpräsenzen zahlreiche Informationen:<br />

http://www.ehi.org/: EHI EuroHandelsinstitut<br />

http://www.einzelhandel.de/: Hauptverband des deutschen Einzelhandels<br />

http://www.lz-net.de/: Lebensmittelzeitung (zahlreiche Darstellungen zu den Berei-<br />

chen Ladengestaltung, Verkaufsaktionen, etc., in Form allgemeiner Vorstellungen o-<br />

der bezogen auf konkrete Aktionen der Lebensmittelwirtschaft)<br />

© www.wigy.de 7

Materialien<br />

Fachbeitrag<br />

Auch traditionelle Printmaterialien (Beiträge aus Monographien, Zeitungsartikel, Statisti-<br />

ken etc.) können den Lernprozess sowohl in der Vorbereitungs- wie auch in der Auswer-<br />

tungsphase unterstützen.<br />

Das Material M 1 liefert ein problemorientierten Einstieg in das Thema der Beeinflussung<br />

von Verbraucherverhalten. Die Auseinandersetzung zwischen Konsument und Warenan-<br />

bieter verdeutlicht die unterschiedlichen Interessen, welche konflikthaft aufeinander sto-<br />

ßen können. Der Versuch, das Verhalten der Verbraucherinnen und Verbraucher durch<br />

bestimmte Formen der Ladengestaltung und Warenplatzierung zu beeinflussen, stößt hier<br />

auf Widerstand.<br />

Die aufgezählten Verkaufsförderungsaktionen aus dem Jahr 2000 (M 2), zu finden auf<br />

den Internetseiten der Lebensmittelzeitung (s. o.), konkretisieren die Beeinflussung von<br />

Konsumenten im Einzelhandel am Beispiel ganz konkreter Marken und Produkte. Schüle-<br />

rinnen und Schüler könnten im Rahmen einer Erkundung beispielsweise auch aktuelle<br />

Beispiele sammeln und hinsichtlich der Kundenansprache bewerten.<br />

Ein Vergleich von Einsparmöglichkeiten bei Markentreue/Bezugsquellenflexibilität und<br />

Markenflexibilität/Bezugsquellenbindung (M 3) kann ebenfalls im Zentrum des methodi-<br />

schen Vorgehens stehen.<br />

Beispiel aus dem Inhaltsbereich „Unternehmen“<br />

Insgesamt neun <strong>Praxiskontakte</strong> wurden im Rahmen von Prawis für den Inhaltsbereich<br />

„Unternehmen“ konzeptioniert:<br />

Textilunternehmen<br />

Gewerkschaften/Arbeitgeber<br />

IHK/Arbeitsamt<br />

International operierendes Unternehmen<br />

Agrarunternehmen<br />

Rahmenbedingungen unternehmerischer Aktivitäten am Beispiel Gastgewerbe<br />

Energieunternehmen<br />

Zeitarbeit<br />

Existenzgründung<br />

Praxiskontakt „Energieunternehmen“<br />

Fachliche Einordnung<br />

Die Regulierung der deutschen Energiewirtschaft erfolgte im Wesentlichen durch das Ge-<br />

setz zur Förderung der Energiewirtschaft (EnWiG) vom 13. Dezember 1935, kurz Ener-<br />

© www.wigy.de 8

Fachbeitrag<br />

giewirtschaftsgesetz, und das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB). Diese<br />

Rahmenbedingungen waren über 63 Jahre hinweg stabil. Das Energiewirtschaftsgesetz<br />

bestand damit länger als die Verfassung der Bundesrepublik. Seine Zielstellung war die<br />

sichere, flächendeckende und kostengünstige Versorgung mit Energie. Um dieses Ziel zu<br />

erreichen, wurden einige Regeln implementiert, die der Energiewirtschaft innerhalb unse-<br />

rer <strong>Wirtschaft</strong>sordnung eine Sonderrolle zukommen ließen und damit für ihre spezifische<br />

institutionelle Entwicklung verantwortlich waren.<br />

Die Kernpunkte des Regulierungsrahmens waren:<br />

a) Konzessionsverträge mit Ausschließlichkeitsklauseln<br />

Die EVU zahlten den Gemeinden Abgaben für die alleinige Nutzung der öffentlichen<br />

Wege.<br />

b) Demarkationsverträge<br />

In privatwirtschaftlichen Verträgen verpflichteten sich die Vertragspartner, nicht im Ver-<br />

sorgungsgebiet des jeweils anderen tätig zu werden (horizontale Demarkation) bzw.<br />

sich nicht auf der Wertschöpfungsstufe des anderen zu engagieren (vertikale Demar-<br />

kation).<br />

c) Preis- und Innovationsaufsicht<br />

Die <strong>Wirtschaft</strong>sminister der Länder nahmen Einfluss auf die elementaren betriebswirt-<br />

schaftlichen Innovationsentscheidungen (Neubau, Stilllegung etc.), während die Bun-<br />

destarifordnung die Preise für Tarifkunden festlegte und von staatlicher Seite Marktzu-<br />

gang und Geschäftsbedingungen beeinflusst wurden.<br />

Die EVU hatten dabei die Verpflichtung, alle natürlichen und juristischen Personen in ih-<br />

rem jeweiligen Gebiet gemäß der Tarifbedingungen zu versorgen und dabei seit 1990<br />

einen gewissen Anteil aus erneuerbaren Energien einzuspeisen.<br />

Mit der Verabschiedung der „Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates<br />

betreffend gemeinsame Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt“ 1997 und dem<br />

daraus folgenden Inkrafttreten des neuen Energiewirtschaftsgesetzes in der Bundesrepu-<br />

blik Deutschland am 01.01.1999 setzte eine umfassende Deregulierung mit der fast voll-<br />

ständigen Aufhebung der Regulierungstatbestände in diesem Bereich ein. Die bisherigen<br />

Versorgungsgebiete für Gas und Strom wurden vollständig abgeschafft, eine staatliche<br />

Regulierung des Preises entfiel, eine Vorrangstellung von Strom aus Kraft-Wärme-<br />

Kopplung und erneuerbarer Energie fand Erwähnung und die EVU wurden zur getrennten<br />

Rechnungslegung ihrer verschiedenen Tätigkeitsbereiche verpflichtet. Parallel wurde das<br />

Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung dergestalt modifiziert, dass eine Verweigerung<br />

© www.wigy.de 9

Fachbeitrag<br />

der Durchleitung des Stroms eines Anbieters durch die vorhandenen Netze eines anderen<br />

Anbieter verhindert wurde.<br />

Insbesondere für die ehemaligen Stadtwerke verursachten diese Entwicklungen einen<br />

Prozess der vollkommenen Neuorientierung. Waren sie vorher stark hierarchisch organi-<br />

siert, von „technischem“ Denken dominiert, bei Preisen und Verträgen stark gebunden<br />

und im Erscheinungsbild einer Behörde ähnelnd, die den Kunden als „Abnehmer“ defi-<br />

nierte, um den nicht geworben werden musste, so galt es nun, sich unter extremem<br />

Zeitdruck den Gegebenheiten eines offenen Marktes anzupassen. Sowohl die Beziehun-<br />

gen zur Außenwelt als auch die sachlichen und sozialen Binnenbeziehungen wurden<br />

grundsätzlich reorganisiert, wobei Rationalisierungsmaßnahmen eine wesentliche Rolle<br />

spielten. Unternehmensleitbilder wurden entwickelt, um eine vollkommen neue Unter-<br />

nehmenskultur entwickeln zu können, die nun die Wünsche der Kunden (!) und deren<br />

Befriedigung in das Zentrum des Denkens und Handelns jedes einzelnen Mitarbeiters<br />

stellte. Damit einhergehend kam es in vielen Fällen zu einer Erweiterung und Diversifika-<br />

tion der Angebotspalette, v. a. im Bereich der Telekommunikation.<br />

An vielen Orten stellte diese generelle Veränderung - gerade auch angesichts des äußerst<br />

knappen Zeitfensters - insbesondere viele der älteren Mitarbeiter vor große Probleme. Es<br />

waren nicht unerhebliche Widerstände zu überwinden, bevor die Binnenbeziehungen<br />

stärker durch Schnelligkeit, Flexibilität, neue Formen der Zusammenarbeit (v. a. Projekt-<br />

arbeit), Leistungsorientierung, Eigeninitiative und Lernbereitschaft geprägt wurden. Ge-<br />

rade auf die offiziellen Vertreter der Arbeitnehmer kam in diesem Zusammenhang die<br />

schwierige Aufgabe zu, die Entwicklung zu marktwirtschaftlichen Strukturen angesichts<br />

der Zukunftsperspektiven zu unterstützen und gleichzeitig die Belange der Mitarbeiter<br />

weiter zu vertreten.<br />

Einordnung des <strong>Praxiskontakte</strong>s<br />

Es wird deutlich, dass gerade die Untersuchung der Entwicklung der Energiebranche in<br />

den letzten Jahren den Schülerinnen und Schülern wesentliche Erkenntnisse im Hinblick<br />

auf die Auswirkungen von (massiven) Veränderungen der Rechtsordnung auf die Organi-<br />

sation von Unternehmen liefern kann. Im Zentrum des Praxiskontakts stehen dabei nicht<br />

die ordnungspolitischen Aufgaben der Regulierung bzw. Deregulierung auf Seiten des<br />

Staates, sondern vielmehr - entsprechend der Verortung im Inhaltsbereich „Unterneh-<br />

men“ - die Auswirkungen solcher Maßnahmen auf die Organisation und das Handeln von<br />

Unternehmen betroffener <strong>Wirtschaft</strong>szweige. Und auch, wenn nur die wenigsten Schüle-<br />

rinnen und Schüler bereits über einen eigenen Hausstand verfügen und so als Abnehmer<br />

der Güter „Strom“ und „Gas“ einen direkten Bezug zu den EVU haben, werden sie heute<br />

© www.wigy.de 10

Fachbeitrag<br />

von deren erweiterter Angebotspalette - beispielsweise im Bereich der Telekommunikati-<br />

on - als Zielgruppe z. T. direkt angesprochen.<br />

Lernziele<br />

Auch hier kann, vergleichbar mit dem Beispiel aus dem Inhaltsbereich „Private Haushal-<br />

te“, unterschieden werden zwischen solchen Lernzielen, die generelle Erkenntnisgewinne<br />

formulieren (1. – 3.) und solchen, die sich spezifisch auf den vorliegenden Praxiskontakt<br />

konzentrieren (4. – 8.).<br />

Die Schülerinnen und Schüler sollen<br />

wesentliche Aufgaben, Formen und Veränderungen der Organisation von Unternehmen<br />

kennen lernen.<br />

erkennen, dass sich betriebliches Geschehen im Rahmen einer <strong>Wirtschaft</strong>s- und Rechts-<br />

ordnung vollzieht.<br />

erkennen, dass <strong>Wirtschaft</strong> und Gesellschaft einem permanenten Strukturwandel unterlie-<br />

gen, der sämtliche Unternehmensaktivitäten beeinflusst.<br />

am Beispiel der Energiewirtschaft erarbeiten, welche Auswirkungen Veränderungen der<br />

rechtlichen Rahmenbedingungen auf die Aufbau- und Ablauforganisation eines Unter-<br />

nehmens haben.<br />

am Beispiel „Stadtwerk“ konkret den Ablauf und die Probleme der Neuordnung der inter-<br />

nen und externen Beziehungen kennen lernen.<br />

den Wandel von Arbeits- und Beschäftigungsformen im Bereich der Energieversorgung<br />

analysieren und im Hinblick auf die generelle Entwicklung im Arbeitsmarkt verorten.<br />

erkennen, welche Auswirkungen die Veränderungen der Verbraucherpräferenzen auf die<br />

Vorgehensweise der Unternehmen im Hinblick auf Organisation, Ansprache der Konsu-<br />

menten (früher „Abnehmer“, heute „Kunden“), Angebotspalette etc. haben.<br />

den Einfluss neuer Informations- und Kommunikationstechnologien hinsichtlich der Ent-<br />

wicklung von Unternehmensstrategien - beispielsweise hinsichtlich der Aktivitäten ehe-<br />

mals „reiner“ Stromanbieter im Telekommunikationsmarkt - untersuchen und die damit<br />

einhergehenden organisatorischen Auswirkungen erkennen.<br />

Unterrichtliche Realisierung<br />

Im Rahmen einer Erkundung oder Expertenbefragung können die Schülerinnen und<br />

Schüler die Veränderungen des Energiesektors und die Auswirkungen auf die Organisati-<br />

on der EVU – mithilfe des Arbeitsblattes (M 4) oder eigenständig – erarbeiten. Dabei, und<br />

dies soll noch einmal wiederholt werden, geht es weniger um die Erarbeitung gesetzlicher<br />

Details als vielmehr um die Organisation derart umfassender Veränderungen von Unter-<br />

© www.wigy.de 11

Fachbeitrag<br />

nehmensstrukturen. Dabei können die Aufgaben der Unternehmensführung, aber bei-<br />

spielsweise auch die Folgen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – entsprechend der un-<br />

terrichtlichen Zielsetzungen - betrachtet werden.<br />

Mit Hilfe des Arbeitsblatts M4 haben die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, im<br />

Rahmen einer Erkundung bzw. Expertenbefragung die grundsätzliche Veränderung un-<br />

ternehmerischer Organisation in dieser Branche zu untersuchen. Mögliche Ergebnisse für<br />

die Ausprägung von (ehemaligen) Stadtwerken bzw. Unternehmen der Energiebranche<br />

vor und nach der Deregulierung finden sich in den folgenden Übersichten:<br />

Merkmal Ausprägung<br />

Organisationsstruktur stark hierarchisch<br />

feste Abteilungsstruktur<br />

Kunden (Anzahl, Zusammensetzung) große Zahl abhängiger Tarifkunden und<br />

wenige, ebenfalls abhängige Sonderver-<br />

tragskunden<br />

Kunde heißt Abnehmer<br />

Personal (Anzahl, Zusammensetzung) „technisches Denken“ dominiert<br />

Unternehmensführung:<br />

technischer und/oder kaufmännischer Ge-<br />

schäftsführer, evtl. Arbeitsdirektor<br />

Mitarbeiter:<br />

lange Betriebszugehörigkeit<br />

sicherheitsbewusster Typ (öffentlicher<br />

Dienst)<br />

Preise und Verträge genehmigte Tarife<br />

Erscheinungsbild Behörde<br />

Abb. 1: Stadtwerk vor der Deregulierung<br />

individuelle Vereinbarungen mit Großkunden<br />

lange Vertragslaufzeiten<br />

öffentlicher Auftrag prägt Selbstverständnis<br />

enge Verbindung zur Kommunalpolitik<br />

© www.wigy.de 12

Merkmal Ausprägung<br />

Organisationsstruktur dezentral<br />

Abb. 2: Stadtwerk nach der Deregulierung<br />

flache Hierarchien<br />

Teamorientierung<br />

Fachbeitrag<br />

Kunden (Anzahl, Zusammensetzung) große Zahl an Klein- und Mittelverbrauchern<br />

wenige Großkunden<br />

Gefahr der Abwanderung zur Konkurrenz<br />

Abnehmer heißt Kunde<br />

Personal (Anzahl, Zusammensetzung) „kaufmännisches Denken“ dominiert<br />

Unternehmensführung:<br />

versteht sich als Industriemanagement<br />

Mitarbeiter:<br />

Betriebszugehörigkeit verkürzt sich<br />

eigenverantwortlicher, anpassungsbereiter<br />

Typ ist gefragt<br />

neue Stellen im Marketing, Controlling und<br />

Handel<br />

Preise und Verträge marktorientierte Tarife<br />

vielfältige Vertragsformen<br />

kürzere Vertragslaufzeiten<br />

Erscheinungsbild Dienstleistungsunternehmen<br />

geringere Bindung an die Kommunalpolitik<br />

Quelle: Salge, K. (2000): Regulierung und Deregulierung (am Beispiel Energiemarkt),<br />

WIS! VE IV.2, M 14<br />

Informationsquellen<br />

http://www.vdew.de: Verband der Elektrizitätswirtschaft (umfangreiche Informationen zu<br />

den EVU der Bundesrepublik Deutschland, u. a. eine Auflistung aller Internetadressen der<br />

deutschen Unternehmen in dieser Branche).<br />

http://www.bmwi.de: Bundesministerium für <strong>Wirtschaft</strong> und Technologie (Gestaltung und<br />

Veränderung des Rechtsrahmens und der unternehmerischen Aktivitäten).<br />

© www.wigy.de 13

Materialien<br />

Fachbeitrag<br />

Die ausschlaggebenden Gesetzestexte lassen sich zur Vorbereitung des Praxiskontakts im<br />

Internet, beispielsweise mit Hilfe der im vorherigen Abschnitt angegebenen Adressen,<br />

leicht recherchieren und, vermutlich in Auszügen, zur Verfügung stellen.<br />

Bezogen auf die Veränderung der Organisation und im Zusammenhang mit dem bereits<br />

vorgestellten Arbeitsblatt M 4 kann die Vorstellung des aktuellen Unternehmensleitbilds<br />

eines EVU, hier in M 5 beispielhaft der Oldenburger EWE AG, Hinweise zu den momenta-<br />

nen Herausforderungen, denen sich ein solches Unternehmen heute gegenüber sieht,<br />

liefern.<br />

Der Zeitungsartikel (M 6), der einen aktuellen Überblick über die Umsetzung der gesetz-<br />

lichen Regelungen, die Entwicklung des deregulierten Marktes (auch die mittlerweile rele-<br />

vanten Strom-Börsen finden hier Erwähnung) sowie den Stand der organisatorischen<br />

Umstrukturierung der Unternehmen, könnte andererseits v. a. in der Reflexionsphase<br />

einer Erkundung bzw. Expertenbefragung kommen, insbesondere, da er die nächsten<br />

großen Herausforderungen für die EVU verbunden mit der bevorstehenden Deregulierung<br />

des Gasmarktes skizziert.<br />

© www.wigy.de 14