Große Exkursion Mali

Große Exkursion Mali

Große Exkursion Mali

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

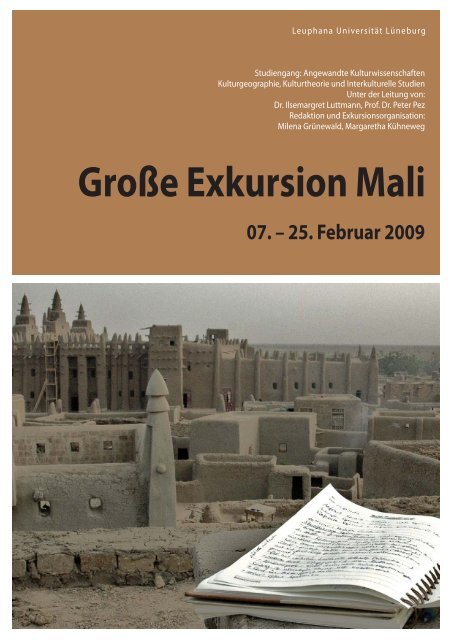

Leuphana Universität Lüneburg<br />

Studiengang: Angewandte Kulturwissenschaften<br />

Kulturgeographie, Kulturtheorie und Interkulturelle Studien<br />

Unter der Leitung von:<br />

Dr. Ilsemargret Luttmann, Prof. Dr. Peter Pez<br />

Redaktion und <strong>Exkursion</strong>sorganisation:<br />

Milena Grünewald, Margaretha Kühneweg<br />

<strong>Große</strong> <strong>Exkursion</strong> <strong>Mali</strong><br />

07. – 25. Februar 2009

INHALTSVERZEICHNIS<br />

Vorwort<br />

Dr. Ilsemargret Luttmann, Prof. Dr. Peter Pez 6<br />

TEIL I: SEMINARREFERATE<br />

Kima und zu beobachtende Klimazonenverschiebung<br />

Susann Aland 11<br />

Geologisch-tektonischer Aufbau und geomorphologische Einheiten <strong>Mali</strong>s/ Westafrikas<br />

Mirja Greßmann 25<br />

Bevölkerungsstruktur, -entwicklung und –verteilung, ethnische Zusammensetzung,<br />

Siedlungsstruktur und Urbanisierung in <strong>Mali</strong><br />

Robert Oschatz 37<br />

Agrarwirtschaftliche Strukturen und Lebensbedingungen<br />

Melanie Kühl 55<br />

Politische Entwicklung und politisches System des jungen Staates<br />

Sally Ollech 73<br />

Touristische Strukturen in <strong>Mali</strong><br />

Mirjam Krüger 87<br />

Alles für die Katz? Lehren aus der Entwicklungspolitik<br />

Mathias Becker 101<br />

TEIL II: KURZREFERATE<br />

Reiseinformationen: was bei Reisen nach <strong>Mali</strong>, in einen „fremden“ Kulturraum, von<br />

Bedeutung ist<br />

Julia Zimmermann 119<br />

Timbuktu – Entwicklung einer nicht nur historischen Metropole<br />

Friederike Brumhard 127<br />

Stadtentwicklung: Bamako, Djenné, Mopti<br />

Ute Tschirner 139<br />

3

Traditionelle Architektur in Stadt und Land: Der Sudanstil<br />

Susann Aland 149<br />

Kulturelle Konstruktion von Landschaft – die Wissenschaftsreisen von Heinrich Barth<br />

Lisa Trager 163<br />

Die Frau im islamisch geprägten <strong>Mali</strong><br />

Elena Konrad 169<br />

Umweltsituation in <strong>Mali</strong><br />

Theresa Lauw 175<br />

TEIL III: REISEPROTOKOLLE<br />

Samstag, 07. Februar 2009<br />

Anreise, Bamako 182<br />

Sonntag, 08. Februar 2009<br />

Bamako: Stadtrundfahrt, Nationalmuseum 184<br />

Montag, 09. Februar 2009<br />

Bamako: Deutsche Botschaft, DED 188<br />

Dienstag, 10. Februar 2009<br />

Kati: Staudamm 190<br />

Mittwoch, 11. Februar 2009<br />

Ségou:: CPEL 192<br />

Donnerstag, 12. Februar 2009<br />

Niono: ALPHALOG 193<br />

Freitag, 13. Februar 2009<br />

Termitenhügel 195<br />

Samstag, 14. Februar 2009<br />

Sevaré: Bioklima, Perlenmuseum<br />

Mopti: Pirogenfahrt, Bozo-Fischerdorf 196<br />

Sonntag, 15. Februar 2009<br />

Djenné: Stadtrundgang 199<br />

Montag, 16. Februar 2009<br />

Djenné djeno: Ausgrabungsstätte<br />

Djenné: Markt 201<br />

4

Bandiagara<br />

Dienstag, 17. Februar 2009<br />

Bandiagara: Mission Culturelle, Zentrum für traditionelle Medizin 208<br />

Mittwoch, 18. Februar 2009<br />

Bandiagara: Schule, GAAS <strong>Mali</strong> (Arbeit zu Aids, Beschneidung) 210<br />

Donnerstag 19. Februar 2009<br />

Wanderung durch Falaise; Nombori: Rundgang/Übernachtung im Dogondorf, Tanz 214<br />

Freitag, 20. Februar 2009<br />

Schule, Wanderung durch Sanddünen 216<br />

Timbuktu<br />

Dienstag, 17. Februar 2009<br />

Hinfahrt 220<br />

Mittwoch, 18. Februar 2009<br />

Timbuktu:: Stadtführung, Dromedarritt, Übernachtung in Campement in der Wüste 221<br />

Donnerstag 19. Februar 2009<br />

Tin Telut: <strong>Mali</strong> Nord, Einladung zu Mohammeds Familie 226<br />

Freitag, 20. Februar 2009<br />

Rückfahrt 231<br />

Samstag, 21. Februar 2009<br />

Sevaré: Plastikmüllrecycling, Lateritabbau 232<br />

Sonntag, 22. Februar 2009<br />

Segou: Bogolanzentrum 236<br />

Montag, 23. Februar 2009<br />

Bamako: FES 239<br />

Dienstag, 24. Februar 2009<br />

Bamako: Point Sud 241<br />

Mittwoch, 25. Februar 2009<br />

Bamako: GTZ, Rückflug 243<br />

5

Vorwort<br />

Die <strong>Große</strong> Geographische <strong>Exkursion</strong> ist so etwas wie die „Krönung“ des Studiums im<br />

Fach Geographie. Nachdem – ganz besonders im Grundstudium – umfangreiche<br />

theoretische Grundlagen vermittelt und (hoffentlich) verinnerlicht wurden, geht es<br />

während der <strong>Exkursion</strong> um die Anwendung des Gelernten. Dies erfolgt in der gesamten<br />

Breite von Natur- und Kulturgeographie, je nachdem, was der besuchte Raum zu bieten<br />

hat. Die <strong>Exkursion</strong> nach <strong>Mali</strong> ging aber über diese „übliche“ Zielsetzung der Geographie-<br />

<strong>Exkursion</strong>en weit hinaus, denn Dank der Zusammenarbeit mit der Lehrbeauftragten Frau<br />

Ilsemargret Luttmann wurde der inhaltliche Bogen weiter gespannt zum Studiengebiet<br />

„Kulturtheorie und interkulturelle Studien“. Dies wiederum galt nicht nur für die<br />

<strong>Exkursion</strong> und ihr eigenes Vor- und Nachbereitungsseminar, sondern durch die<br />

Koppelung mit weiteren Veranstaltungen gelang die Organisation eines interdisziplinären<br />

„Studienprojektes <strong>Mali</strong>“. Zu diesen ergänzenden weiteren Angeboten gehörten<br />

- das Seminar „Unterentwicklungstheorien und Entwicklungsstrategien für den<br />

Bereich der ‚Dritten Welt’“, Bereich Kulturgeographie (Pez)<br />

- das Seminar „Darstellung afrikanischer Kulturen in den Medien: das Beispiel <strong>Mali</strong>“,<br />

Bereich Kulturtheorie (Luttmann)<br />

- das Seminar „Französisch/FSZ: Préparation à l'excursion au <strong>Mali</strong>“, Bereich<br />

Fremdsprachen (Gola / Luttmann)<br />

und im Sommersemester 2009 zwei weiterführende Seminare<br />

- „Tourismus und Entwicklung am Beispiel Afrikas“, Bereich Kulturtheore (Luttmann)<br />

- „Französisch/FSZ: Les femmes au <strong>Mali</strong>: environnement socio-économique et<br />

approches de la coopération technique européenne“, Bereich Fremdsprachen<br />

(Gola / Luttmann)<br />

Ein solch umfassendes Angebot gab es bislang in Lüneburg nicht und könnte beispielgebend<br />

wirken für die zukünftige Ausbildung, wenn die Ziele der Internationalisierung und<br />

Interdisziplinarität weiterverfolgt werden.<br />

Bedingt durch den besuchten Raum spielte das Thema Entwicklungszusammenarbeit eine<br />

herausragende Rolle. Dies hat uns immer wieder gefesselt, aber auch innerlich mitunter<br />

„zerrissen“. Wir haben eine Reihe hochinteressanter und erfolgreicher lokaler Projekte<br />

gesehen, mussten aber ebenso die hohe Krisenanfälligkeit des Naturraumes und die<br />

unzureichenden Möglichkeiten zur nationalen und internationalen Krisenbewältigung<br />

registrieren. Wir waren überwältigt von der Gastfreundschaft derer, die uns aufgenommen<br />

haben bzw. zur Verfügung standen, konnten aber als Studierendengruppe dem Eindruck, zur<br />

Gruppe der reichen Europäer zu gehören, angesichts von Armut und Aufforderungen von<br />

Kindern wie „Donnez-moi un cadeau“ aus der Perspektive der einheimischen Bevölkerung<br />

(und ggf. eigenen Ansprüchen, von uns etwas zu[rückzu-] geben) sicher nicht gerecht<br />

werden. Wir haben uns nach bestem Wissen und Gewissen vorbereitet – Moskitodome,<br />

Impfungen, Sonnencreme, Kopfbedeckungen, Medikamente u. v. m. –, und mussten doch<br />

unsere unzulänglichen Resistenzen gegen Krankheiten und klimatische Belastungen am Leibe<br />

erfahren. Aber vielleicht gerade deshalb war die <strong>Mali</strong>-<strong>Exkursion</strong> auf einzigartige Weise<br />

eindrücklich. Wir haben pausenlos durch unmittelbare Erfahrungen gelernt und dies mit<br />

7

allen Sinnen sowie viel, viel mehr als jemals in Seminarräumen vermittelt werden kann.<br />

In dieser Hinsicht möchten wir uns bei den Teilnehmenden für ihr ungeheuer großes<br />

Engagement, abschnittweise gepaart mit Leidensfähigkeit, weit mehr aber verbunden mit<br />

Begeisterungsfähigkeit und Einfühlungsvermögen herzlich bedanken. Es war eine <strong>Exkursion</strong>,<br />

die wir alle – Leitung und Teilnehmende gleichermaßen – sicherlich niemals vergessen<br />

werden.<br />

Peter Pez, Ilsemargret Luttmann<br />

8

TEIL I: SEMINARREFERATE<br />

9

Klima<br />

und zu beobachtende<br />

Klimazonenverschiebung<br />

Susann Aland<br />

11

Inhaltsverzeichnis<br />

1. Lagebeschreibung und Gradnetzeinordnung.......................................................................... 13<br />

2. Klima- und Vegetationszonen.................................................................................................... 13<br />

3. Klimatische Entwicklungen in der Sahelzone ......................................................................... 14<br />

4. Beobachtungen während des Aufenthaltes in <strong>Mali</strong> im Februar 2009................................ 18<br />

5. Schlussfolgerungen ....................................................................................................................... 21<br />

12

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit den klimatischen Entwicklungen in <strong>Mali</strong>. Es werden<br />

zunächst jüngere Tendenzen in der Vegetation des Sahels betrachtet, um diese dann<br />

langfristigen Messwerten gegenüberzustellen. Anhand der Ergebnisse und zusätzlicher<br />

Beobachtungen, die vor Ort im Februar 2009 gesammelt wurden, werden die<br />

zunehmende Trockenheit und die wachsende Gefährdung der Sahelzone durch<br />

Dürreperioden betont und auf die Notwendigkeit für eine Notfallplanung aufmerksam<br />

gemacht.<br />

1. Lagebeschreibung und Gradnetzeinordnung<br />

<strong>Mali</strong> liegt in Westafrika und grenzt im Nordosten an Algerien, im Osten an Niger und<br />

Burkina Faso, im Süden an Côte d’Ivoire und Guinea, im Westen an den Senegal und im<br />

Nordwesten an Mauretanien. Mit einer Fläche von 1.240.192 km² (Fischer Weltalmanach<br />

2002, 181) erstreckt sich das Land zwischen ca. 10° und 25° nördlicher Breite sowie<br />

zwischen ca. 12° westlicher und 4° östlicher Länge.<br />

2. Klima- und Vegetationszonen<br />

Der klimatischen Betrachtung <strong>Mali</strong>s wird im Folgenden die Klimaklassifikation nach<br />

Troll/Paffen zugrunde gelegt. Bei dieser Klassifikation sind allgemein Jahreszeiten,<br />

Wechsel von Trocken- und Regenzeiten, die Temperatur sowie die Vegetation von<br />

Bedeutung. Die Erde ist in fünf Großklimazonen, die nach Temperaturwerten abgegrenzt<br />

werden, eingeteilt: polare und subpolare Zonen (I), kaltgemäßigte Zonen (II),<br />

kühlgemäßigte Zonen (III), warmgemäßigte Subtropenzonen (IV) und Tropenzonen (V).<br />

Bei der Untergliederung der Hauptzonen werden auch Trocken- und Regenzeiten bzw.<br />

aride und humide Monate und besonders die jeweils vorherrschende Vegetation<br />

berücksichtigt.<br />

Aufgrund der beschriebenen Lage und Größe <strong>Mali</strong>s sind von Süd nach Nord insgesamt<br />

vier verschiedene Klima- und Vegetationszonen zu finden. Diese sind in der Abb. 1 stark<br />

vereinfacht dargestellt nachzuvollziehen.<br />

Abb. 1: Klima- und Vegetationszonen Afrikas (stark<br />

vereinfacht)<br />

(Quelle: www.zum.de)<br />

13

Der südliche Teil <strong>Mali</strong>s befindet sich bis etwa 13° nördlicher Breite in der<br />

Trockensavanne der wechselfeuchten Tropenklimate (V 3). Die aride Zeit in den<br />

Wintermonaten hält durchschnittlich 5 bis 7,5 Monate an. Zwar herrschen zwischen<br />

Trocken- und Regenzeit sehr unterschiedliche Bedingungen mit entsprechend<br />

ausgeprägter jahreszeitlicher Vegetation, doch sind die durchschnittliche Niederschlagsmenge,<br />

-dauer und -verlässlichkeit des Monsuns ausreichend für Landwirtschaft. Die<br />

Trockensavanne zeichnet sich durch mannshohes Gras und einen sehr aufgelockerten<br />

Baumbestand aus. Zwischen ca. 13° und 18° nördlicher Breite folgt die Dornsavanne der<br />

tropischen Trockenklimate, welche in Nordafrika auch als Sahelzone bezeichnet wird (V<br />

4). Der saisonale Niederschlag in der Sahelzone ist monsunal bedingt. Mit 7,5 bis 10<br />

Monaten überwiegt die winterliche aride Zeit des Jahres. Die kurze, vor allem sehr<br />

variable humide Zeit und die stete Gefahr von Dürrejahren lassen Ackerbau in diesem<br />

Raum ohne regelmäßige Bewässerung nicht zu. An diesen Lebensraum mit schütterer<br />

Vegetation, kniehohem Gras, Dornsträuchern und vereinzelnd auftretenden Sukkulenten<br />

(z. B. der Affenbrotbaum) haben sich nomadisch lebende Völker angepasst. Richtung<br />

Norden schließt sich bis ungefähr 20° nördlicher Breite das Klima der tropischen<br />

Halbwüsten- und Wüsten an (V 5). Typisch für diesen Raum sind Sukkulenten wie bspw.<br />

Kakteen. Im äußersten Norden herrscht ab ca. 20° nördlicher Breite Halbwüsten- und<br />

Wüstenklima der warmgemäßigten Subtropenzone (IV 5) und tritt mit Kurzgras- und<br />

Waldsteppe in Erscheinung.<br />

3. Klimatische Entwicklungen in der Sahelzone<br />

Erst kürzlich, im April 2009, berichtete das Wochenmagazin ‚Der Spiegel’ über das zu<br />

beobachtende Ergrünen der Sahelzone. Der Geograph Chris Reij von der Freien<br />

Universität Amsterdam macht darauf aufmerksam, dass seit etwa 20 Jahren der<br />

Baumbestand in Niger jährlich um ca. ¼ Mio. Hektar anwächst und dass Vergleichbares<br />

ebenso in Burkina Faso und <strong>Mali</strong> festzustellen ist. Diese Entwicklungen führt Reij auf<br />

zufällige Ereignisse zurück, die er während seiner regelmäßigen Aufenthalte im Sahel seit<br />

30 Jahren beobachtet hat. In Zeiten der Dürre, wie zwischen 1968 und 1973 sowie<br />

Anfang der 1980er Jahre, versucht sich die lokale Bevölkerung auf verschiedene Weise<br />

aus der Not zu helfen. Sie schlagen Brennholz, um es auf dem Markt zu verkaufen und<br />

etwas Geld für Nahrungsmittel zu verdienen. Mit steigendem Holzeinschlag sinkt der<br />

Erosionsschutz der Böden und die Gefahr der Abtragung von fruchtbarem Boden samt<br />

Saat steigt. Einen weiteren Ausweg suchen junge Männer, indem sie in Nachbarländern<br />

ihre Arbeitskraft anbieten. In der Dürreperiode Anfang der 1980er Jahre wurde durch<br />

die (Arbeits-)Migration das Roden mancherorts in Niger vernachlässigt, was sich nach<br />

Einsetzen des Niederschlags im Juni als Glücksfall erwies: Dort wuchs die Hirse auffallend<br />

besser heran als auf den Feldern, in deren Nähe der Baumbestand reduziert wurde. Die<br />

heimischen Akazien, die in der Trockenzeit Blätter tragen, spendeten nicht nur Schatten<br />

und Futter für das Vieh, sondern boten in der Nähe der Felder vor allem Windschutz für<br />

die Saat. Das Vieh wiederum war Düngerlieferant für den Boden. Diese Zusammenhänge<br />

von schützender Vegetation und den Erfolgsaussichten der Ernte verbreiteten sich<br />

zunehmend über Mundpropaganda, so dass andere Dörfer gezielt Akazien anpflanzten<br />

(Schmid 2009, 136 ff.).<br />

Bei dem Erfolg der Pflanzaktionen ist zu berücksichtigen, dass sie in der Folgezeit ab etwa<br />

14

Mitte der 1980er Jahre und besonders seit etwa 2000 durch natürlich feuchtere Jahre<br />

begünstigt wurden. Das Ergrünen des Sahels ist maßgeblich auf diese erhöhte<br />

Feuchtigkeit zurück zuführen. Es darf nicht vergessen werden, dass in dieser Klimazone<br />

die Niederschlagsvariabilität sehr hoch ist und stets das Risiko von erneuten<br />

Dürrephasen besteht. Dabei ist zu bedenken, dass die Niederschlagsmengen nicht nur<br />

von Jahr zu Jahr enorm schwanken können, sondern auch die räumliche Verteilung<br />

innerhalb einer Regenzeit (vgl. Krings 2006, 21).<br />

Betrachtet man langjährige Mittelwerte von Temperatur und Niederschlag, ist eine<br />

klimatische Entwicklung in Richtung Trockenheit festzustellen. Um diese langfristige<br />

Tendenz zu verdeutlichen, werden im Anschluss Klimadaten aus den Zeiträumen 1930<br />

bis 1960 und 1961 bis 1990 ausgewählter Klimastationen <strong>Mali</strong>s miteinander verglichen.<br />

Die Klimastation Mopti ist anhand der Temperaturwerte und der Anzahl der humiden<br />

Monate in die Dornsavanne der Tropenzone (V 4), sprich in die Sahelzone, einzuordnen.<br />

Die Temperatur des kältesten Monats liegt über 13 °C und im Klimadiagramm sind drei<br />

humide Monate abzulesen. Werden die Mittelwerte der Temperatur aus der Periode<br />

1930-60 mit denen der Periode 1961-90 verglichen (Abb. 2), ist ein durchschnittlicher<br />

Temperaturanstieg von ca. 0,48 °C abzulesen. Bei den Niederschlagswerten hingegen ist<br />

ein erkennbarer Rückgang zu verzeichnen. Wie die Tabelle zeigt, sind die Mittelwerte<br />

besonders in den Hauptmonaten der Regenzeit gesunken: im Juli von 147 mm auf 128<br />

mm, im August von 198 mm auf 143 mm und im September von 94 mm auf 82 mm.<br />

Monat J F M A M J J A S O N D<br />

Mittl. Temp. in °C<br />

(1930-60)<br />

22,6 25,2 29 31,6 32,8 31,2 28,6 27,3 28,3 28,8 26,8 23,1<br />

Mittl. Temp. in °C<br />

(1961-1990)<br />

23,2 26,2 29,4 32,3 33,4 31,7 29,1 27,7 28,3 29,3 26,9 23,5<br />

mittl. Nied. in mm<br />

(1930-60)<br />

100<br />

T in °C<br />

90<br />

16<br />

80<br />

70<br />

60<br />

50<br />

40<br />

30<br />

20<br />

10<br />

0<br />

Mopti (14° 30'N / 4° 12'W)<br />

J F M A M J J A S O N D<br />

200 N in mm<br />

Abb. 3: Vergleichendes Klimadiagramm der Perioden 1930-60 und 1961-90 für die Station Mopti<br />

(eigener Entwurf nach Daten von Richter 1996, 321; www.klimadiagramme.de)<br />

180<br />

160<br />

140<br />

120<br />

100<br />

80<br />

60<br />

40<br />

20<br />

0<br />

mittl. Niederschlag<br />

in mm (1930-60)<br />

mittl. Niederschlag<br />

in mm (1961-90)<br />

mittl. Temp. in °C<br />

(1930-60)<br />

mittl. Temp. in °C<br />

(1961-90)<br />

Zusätzlich soll das Auftreten von Dürrephasen, die eingangs als Merkmal der Sahelzone<br />

beschrieben wurden, in die Betrachtung mit einbezogen werden. Zwar treten Dürren in<br />

dieser Klimazone immer mal wieder auf, jedoch ist zu beachten, dass sich der Abstand<br />

und die Intensität der Trockenphasen seit Ende der 1960er Jahre zunehmend verkürzt<br />

hat. Verglichen mit dem langjährigen Niederschlagsmittel 497 mm (Bezugszeitraum 1931-<br />

2000) treten Niederschlagsdefizite ab etwa 1970 häufiger auf, wie Abb. 4 zeigt (vgl.<br />

Krings 2006, 23).<br />

Abb. 4: Abweichung der mittleren Niederschläge vom langjährigen Mittel 497 mm (1931-2000)<br />

(Quelle: Atlas du <strong>Mali</strong> 2001, 19 nach Krings 2006, 23)<br />

Ein weiteres Beispiel soll diesen langjährigen Trend belegen. Die Stadt Gao liegt<br />

nordöstlich von Mopti und, laut Klimakarte, ebenfalls in der Sahelzone, allerdings mit

deutlich niedrigeren durchschnittlichen Niederschlagswerten am Übergang zur<br />

tropischen Halbwüste.<br />

Zwischen den Vergleichszeiträumen ist die Temperatur im Durchschnitt um ca. 0,42 °C<br />

angestiegen. Auch hier sind sinkende Niederschläge zu verzeichnen. Besonders auffällig<br />

ist der Rückgang im August von 127 mm auf 75 mm (vgl. Abb. 5).<br />

Monat J F M A M J J A S O N D<br />

Mittl. Temp. in °C<br />

(1930-60)<br />

22 25 28,8 32,4 34,6 34,5 32,3 29,8 31,8 31,9 28,4 23,3<br />

Mittl. Temp. in °C<br />

(1961-1990)<br />

22,6 25,4 29,4 32,8 35,6 35,1 32,6 31,1 32,1 32,1 27,5 23,5<br />

mittl. Nied. in mm<br />

(1930-60)<br />

Abb. 7: Verschiebung der Niederschlagsmittel im Senegal zwischen den Perioden 1960-69 und 1990-94<br />

(Quelle: Service de la Météorologie National, Sénégal 1998 nach Krings 2006, 24)<br />

Während im Zeitraum 1960-69 im Norden Senegals noch durchschnittlich zwischen 200<br />

mm und 400 mm Niederschlag fielen, wurden in den Jahren 1990-94 nur noch Werte<br />

unter 200 mm gemessen. In der Hauptstadt Dakar sind die Messungen sogar von 500<br />

mm bis 700 mm auf 200 mm bis 400 mm gesunken (Krings 2006, 24). Wie an der Grafik<br />

gut zu erkennen ist, verlaufen die Linien gleicher Niederschlagsmengen (Isohyeten)<br />

ungefähr breitengradparallel. Das bedeutet, dass sich diese Entwicklungen auch auf den<br />

Süden <strong>Mali</strong>s übertragen lassen.<br />

Die beschriebene klimatische Verschiebung in <strong>Mali</strong> konnte während der universitären<br />

<strong>Exkursion</strong> im Februar 2009 anhand der Vegetation bestätigt werden.<br />

4. Beobachtungen während des Aufenthaltes in <strong>Mali</strong> im Februar 2009<br />

In der Beschreibung der Reiseroute des einleitenden Kapitels wurde Timbuktu als ein<br />

Etappenziel der Studienreise im Februar 2009 erwähnt. Mit den Koordinaten 16°46’N /<br />

3°1’W müsste Timbuktu nach der Klassifikation von Troll/Paffen in der Sahelzone (V 4)<br />

liegen und die Vegetation der Dornsavanne vorherrschen. Die Beobachtungen vor Ort<br />

zeigten jedoch ein anderes Bild: Schon über die Dächer Timbuktus hinaus waren<br />

Sanddünen dicht am Rand der Stadt zu sehen (Abb. 8).<br />

Abb. 8: Blick über den nördlichen Stadtrand von Timbuktu<br />

(Aufnahme Sally Ollech)<br />

<strong>Große</strong> Flächen des Gebietes, das sich im Norden an Timbuktu anschließt, sind gar nicht<br />

18

von Vegetation bedeckt und unterliegen der Winderosion (Abb. 9).<br />

Abb. 9: Sanddünen am nördlichen Stadtrand von Timbuktu<br />

(Aufnahme Mirja Greßmann)<br />

Abb. 10: Sandverwehungen auf der Straße in Timbuktu<br />

(Aufnahme Mirja Greßmann)<br />

Der feine Sand der nahen Dünen wird häufig<br />

von den Luftmassenströmungen des<br />

Harmattan in die Stadt getragen, in der er sich<br />

überall ablagert. In der Abb. 10 sind bspw.<br />

Sandverwehungen auf der Teerstraße in<br />

Timbuktu zu sehen. Im Extremfall können<br />

Sandstürme zur Versandung der<br />

Verkehrswege führen und sie unpassierbar<br />

machen.<br />

Diese Beobachtung kann durch die Temperatur- und Niederschlagswerte von Timbuktu<br />

aus dem Bezugszeitraum 1961-90 unterstützt werden. Aus dem Klimadiagramm in Abb.<br />

11 ergibt sich nur ein Monat, in dem der Niederschlag die Verdunstung übersteigt. Das<br />

spricht folglich für das Klima der tropischen Halbwüste, denn nach Troll/Paffen sind 2 bis<br />

4,5 humide Monate Bedingung für die Sahelzone.<br />

19

50<br />

T in °C<br />

20<br />

40<br />

30<br />

20<br />

10<br />

0<br />

Timbuktu (16° 46'N / 3° 1'W)<br />

J F M A M J J A S O N D<br />

Abb. 11: Klimadiagramm der Station Timbuktu (Bezugszeitraum 1961-90)<br />

(eigener Entwurf nach Daten von www.klimadiagramme.de)<br />

100 N in mm<br />

80<br />

60<br />

40<br />

20<br />

0<br />

Niederschlag in<br />

mm (1961-90)<br />

Temperatur in<br />

°C (1961-90)<br />

Zwar gibt es keine wissenschaftliche Messgröße für die Ausbreitung der Wüste am Rand<br />

der Sahelzone oder genaue quantitative Erfassungsmethoden der Folgeerscheinungen, die<br />

in konkreten Zeiträumen auftreten (Krings 2996, 69), doch kann die Tatsache der<br />

fortschreitenden Desertifikation, die mit der Klimazonenverschiebung einhergeht, nicht<br />

ignoriert werden. Die Langzeittendenzen müssen Beachtung finden und in Überlegungen<br />

der Entwicklungszusammenarbeit mit einbezogen werden.

5. Schlussfolgerungen<br />

Die jüngste klimatische Entwicklung im Sahel darf nicht über den langfristigen Trend in<br />

Richtung Trockenheit hinwegtäuschen. Die zu beobachtende Klimazonenverschiebung<br />

bringt ernstzunehmende Folgen und Handlungsbedarf bzw. die Notwendigkeit zu einem<br />

Umdenken mit sich. In Gesprächen mit der lokalen Bevölkerung wurde immer wieder<br />

die Feuchtigkeit der letzten Jahre, die die Landwirtschaft in vielen Teilen <strong>Mali</strong>s begünstigt,<br />

betont. In dieser, für die Sahelzone eher ungewöhnlich feuchten Phase ruht besonders<br />

für die ländliche Bevölkerung, die auf erfolgreiche Ernten angewiesen ist, sehr viel<br />

Hoffnung. Die weit verbreitete Hoffnung, dass sich dieser Trend fortsetzt, lässt das stete<br />

Risiko einer Dürre zu sehr in den Hintergrund rücken. Auch nach Auskunft der<br />

Deutschen Botschaft in Bamako gibt es derzeit keinen akuten Notstand oder „Grund zur<br />

Sorge“ in <strong>Mali</strong>.<br />

Trotz der gegenwärtigen erfreulichen Situation des ergrünenden Sahels macht die<br />

geographische Lage <strong>Mali</strong>s mit den instabilen klimatischen Verhältnissen über längere<br />

Zeiträume das Denken an und vor allem die Planung für Notzeiten unabdingbar. Nicht<br />

nur die agronomische Inwertsetzbarkeit des Raumes ist stark von der Verlässlichkeit des<br />

Niederschlages abhängig, sondern auch die Versorgung der nördlichen Gebiete auf dem<br />

Flussweg. Bei verstärkter Aridifizierung nimmt die Verdunstung des Niger, der durch<br />

große Teile des Landes als Fremdlingsfluss fließt, zu, was sich negativ auf die Niger-<br />

Binnenschifffahrt auswirkt. In den Monaten zwischen Februar und Juli ist der Fluss in dem<br />

Raum zwischen Mopti und Timbuktu nur von kleinen motorisierten Pinassen und<br />

Segelbooten befahrbar. Langfristig gesehen ist die regelmäßige Lebensmittelversorgung<br />

der nördlichen Sahelzone auf dem Wasserweg in Gefahr (vgl. Krings 2006, 25).<br />

21

Abbildungsverzeichnis<br />

Abb. 1:<br />

Klima- und Vegetationszonen Afrikas (stark vereinfacht)<br />

(Quelle: www.zum.de)<br />

Abb. 2:<br />

Vergleichende Klimatabelle der Perioden 1930-60 und 1961-90 für die Station Mopti<br />

(Quellen: Richter 1996, 321; www.klimadiagramme.de)<br />

Abb. 3:<br />

Vergleichendes Klimadiagramm der Perioden 1930-60 und 1961-90 für die Station Mopti<br />

(eigener Entwurf nach Daten von Richter 1996, 321; www.klimadiagramme.de)<br />

Abb. 4:<br />

Abweichung der mittleren Niederschläge vom langjährigen Mittel 497 mm (1931-2000)<br />

(Quelle: Atlas du <strong>Mali</strong> 2001, 19 nach Krings 2006, 23)<br />

Abb. 5:<br />

Vergleichende Klimatabelle der Perioden 1930-60 und 1961-90 für die Station Gao<br />

(Quellen: Richter 1996, 321; www.klimadiagramme.de)<br />

Abb. 6:<br />

Vergleichendes Klimadiagramm der Perioden 1930-60 und 1961-90 für die Station Gao<br />

(eigener Entwurf nach Daten von Richter 1996, 321; www.klimadiagramme.de)<br />

Abb. 7:<br />

Verschiebung der Niederschlagsmittel im Senegal zwischen den Perioden 1960-69 und<br />

1990-94<br />

(Quelle: Service de la Météorologie National, Sénégal 1998 nach Krings 2006, 24)<br />

Abb. 8:<br />

Blick über den nördlichen Stadtrand von Timbuktu (Aufnahme Sally Ollech)<br />

Abb. 9:<br />

Sanddünen am nördlichen Stadtrand von Timbuktu (Aufnahme Mirja Greßmann)<br />

Abb. 10:<br />

Sandverwehungen auf der Straße in Timbuktu (Aufnahme Mirja Greßmann)<br />

Abb. 11:<br />

Klimadiagramm der Station Timbuktu (Bezugszeitraum 1961-90)<br />

(eigener Entwurf nach Daten von www.klimadiagramme.de)<br />

22

Literaturverzeichnis<br />

KRINGS, Thomas 2006: Sahelländer. Geographie, Geschichte, Wirtschaft, Politik.<br />

Darmstadt.<br />

FISCHER VERLAG 2001: Fischer Weltalmanach 2002. 1. Auflage, Frankfurt am Main.<br />

RICHTER, Gerold (Hrsg.) 1996: Handbuch ausgewählter Klimastationen der Erde. 5.<br />

Auflage, Trier.<br />

SERVICE DE LA MÉTÉOROLOGIE NATIONAL 1998: Dakar.<br />

SCHMID, Hilmar 2009: „Ground Zero“ ergrünt. In: Der Spiegel Nr. 17/2009, S. 136 ff.<br />

http://www.klimadiagramme.de/Afrika/gao.html, Stand, 06.05.2009.<br />

http://www.klimadiagramme.de/Afrika/mopti.html, Stand 06.05.2009.<br />

http://www.klimadiagramme.de/Afrika/timbuktu.html, Stand 06. 05.2009.<br />

http://www.zum.de/Faecher/Ek/BAY/mek/mek/klima/afrika/troll_paffen.html, Stand<br />

31.05.2009.<br />

23

Geologisch-tektonischer Aufbau und<br />

geomorphologische Einheiten<br />

<strong>Mali</strong>s / Westafrikas<br />

Mirja Greßmann<br />

25

Inhaltsverzeichnis<br />

1. Definition ....................................................................................................................................... 27<br />

2. Geologische Gegebenheiten ...................................................................................................... 27<br />

2.1. Grundwasservorkommen................................................................................................... 28<br />

3. Geomorphologische Einheiten .................................................................................................. 28<br />

3.1. Die Bandiagara-Schichtstufe ............................................................................................... 30<br />

3.2. Weitflächige Lateritplateaus............................................................................................... 31<br />

3.3. Das Nigerbinnendelta.......................................................................................................... 31<br />

3.4. Dünengebiete ........................................................................................................................ 32<br />

4. Böden.............................................................................................................................................. 33<br />

4.1. Zonale Böden ........................................................................................................................ 33<br />

4.2. Azonale Böden ...................................................................................................................... 34<br />

5. Zusammenfassung ........................................................................................................................ 35<br />

26

Dieser Beitrag befasst sich mit den geologischen Gegebenheiten und geomorphologischen<br />

Einheiten in <strong>Mali</strong>, wobei der Fokus auf den bereisten Gebieten des<br />

Nigerbinnendeltas und der Bandiagara-Schichtstufenlandschaft liegt.<br />

1. Definition<br />

„Geologie ist die Wissenschaft von der Zusammensetzung, vom Bau und von der<br />

Geschichte der Erdkruste und von den Kräften, unter deren Wirkung sich die<br />

Entwicklung der Erdkruste vollzieht.“(Neef 1974, 619).<br />

„Geomorphologie ist die Lehre von den Formen der Erdoberfläche und den Kräften und<br />

Vorgängen, die sie geschaffen haben, sowie den Prozessen, die heute daran wirken.“<br />

(Wilhelmy 1994, 11).<br />

2. Geologische Gegebenheiten<br />

Westafrika besteht wie der gesamte afrikanische Kontinent aus einer geologisch alten<br />

Plattform (Gondwana). Diese Plattform wird von einem Grundgebirge bestehend aus<br />

präkambrischen Gesteinen gebildet, das meist mit Sedimentgesteinen unterschiedlichen<br />

Alters bedeckt ist. Die charakteristische Grundstruktur Westafrikas wird wesentlich<br />

durch die weitflächigen Becken (Synklinalen) bestimmt, welche durch flache Schwellen<br />

(Antiklinalen) voneinander abgegrenzt werden (vgl. Barth 1970, 15). Die Becken<br />

entsprechen Sedimentationsräumen mit mehreren tausend Metern mächtigen<br />

kontinentalen und teilweise maritimen Ablagerungen.<br />

Solche Becken, wobei das Toudenni-Becken und das Niger-Becken für <strong>Mali</strong> von<br />

Bedeutung sind, werden im Nordwesten von der Karet-Yetti-Eglab-Antiklinale und<br />

südlich von der Guinea-Schwelle abgegrenzt (vgl. Barth 1970, 16). Deren Randschwellen<br />

sind über die breite Mossi-Antiklinale mit der Erhebung des Adrar des Iforas im Norden<br />

verbunden. Die Oberfläche dieser Schwellen besteht weitgehend aus dem abgetragenen<br />

und über Millionen von Jahren stark umgewandelten Grundgebirge. Dieses ist<br />

hauptsächlich aus kristallinen Schiefer, Gneisen und Quarziten aufgebaut (vgl. Barth 1970,<br />

18).<br />

Den Hauptanteil der Beckensedimente bilden die nahezu horizontal abgelagerten<br />

Sandgesteine unterschiedlichen Alters. Am Rande der Becken erschaffen die älteren<br />

Sedimente Sandsteintafeln, welche als Schichtstufen gegen die Antiklinale abbrechen und<br />

im inneren des Beckens unter jüngere Sedimentschichten abtauchen. Diese jüngeren<br />

Sedimente bestehen aus Ablagerungen des sog. „Continental intercalaire“ (Sandstein,<br />

sandige Tongesteine und Mergel) sowie aus marinen Ablagerungen (z. B. Kalk) der<br />

letzten Überschwemmungsphase. Im Nigerbinnendelta wie auch in allen anderen Becken<br />

lassen sich außerdem Sande und Tone als Sedimente des „continental terminal“ finden<br />

(vgl. Barth 1970, 19).<br />

27

2.1. Grundwasservorkommen<br />

Neben den klimatischen Gegebenheiten sind auch die Beschaffenheit und Zusammensetzung<br />

der Sedimentschichten für die Oberflächengestaltung und im Zusammenspiel für<br />

die Existenz von Grundwasser in einer Region von großer Bedeutung (vgl. Barth 1986,<br />

165). „Grundwasser ist das Wasser, welches die Hohlräume der Erdrinde zusammenhält<br />

und dem hydrostatischen Druck unterliegt.“ (Barth 1986, 165).<br />

Geologische Formationen, die in Hohlräumen Wasser führen können, sog. Aquifere,<br />

werden ausschließlich in den Beckenregionen <strong>Mali</strong>s von den Ablagerungen des<br />

„continental intercalaire“ und des „continental terminal“ gebildet (vgl. Barth 1986, 165).<br />

Diese Ablagerungen treten als Grundwasserträgergesteine auf und schaffen mit den<br />

aufliegenden Schwemmböden und vom Wind angelieferten Sanden und Tonmineralien<br />

günstige Bedingungen für das Vorkommen von Grundwasser sowie für dessen Ergänzung<br />

und Bewegung. Das Nigerbinnengebiet ist aufgrund des Potentials und der Mächtigkeit<br />

dieser Grundwasserträger das grundwasserreichste Gebiet <strong>Mali</strong>s (vgl. Barth 1986, 167).<br />

In Gebieten, in denen das Grundgebirge dominiert (zentrale Aufwölbung des Adrar des<br />

Iforas sowie nördliche Teile der Guinea-Schwelle), bildet sich das Grundwasser aufgrund<br />

des wasserundurchlässigen Untergrundes (Granite, Gneise, kristalline Schiefer) nur in<br />

Spalten und Klüftungen des Gesteins. Da es sich hier um niederschlagsreiche Gebiete<br />

handelt, ist die dörfliche Wasserversorgung dennoch gedeckt (vgl. Barth 1986, 165).<br />

Die porenarmen Sandsteine, welche die Sandsteinplateaus am Rande der Beckengebiete<br />

bilden, ermöglichen nur eine Grundwasseranreicherung in den bestehenden Klüftungen<br />

(vgl. Barth 1986, 167).<br />

Nach Barth zeigen die nutzbaren Grundwasserressourcen keine Möglichkeiten der<br />

Entwicklung auf, da abgesehen von dem ohnehin durch das Oberflächenwasser<br />

begünstigten Nigerbeckengebiet, die hydrogeologischen Bedingungen in den übrigen<br />

Regionen nur geringes Grundwasserpotential zulassen (vgl. Barth 1986, 167).<br />

3. Geomorphologische Einheiten<br />

Westafrika ist ein Teil von Niederafrika (vgl. Krings 2006, 16). Bis auf einige Ausnahmen,<br />

wie z.B. die Zeugenberge der Bandiagara-Schichtstufe (Hombori-Berge), welche eine<br />

Höhe von ca. 1000 m ü. NN erreichen, werden Höhenwerte von 300 m ü. NN selten<br />

überschritten (vgl. Barth 1986, 123). Fastebenen, sog. Rumpfflächen, dominieren das<br />

Landschaftsbild in Westafrika (vgl. Krings 2006, 16). Sie sind das Ergebnis aus vorangegangenen<br />

Verwitterunsprozessen und nachfolgenden meist flächenhaften Abtragungsvorgängen,<br />

die während einer langen Periode der tektonischen Ruhe erfolgten und zu<br />

einer weitgehenden Einrumpfung der Gebirgsaufwölbungen führten. Die rezente<br />

Gliederung der Becken und Schwellenstruktur ist hauptsächlich die Folge von schwachen,<br />

weiträumigen Verbiegungen (vgl. Barth 1970, 20).<br />

28

Die Monotonie der Ebenen wird durch die für Westafrika typischen Schichtstufen belebt.<br />

„Schichtstufen sind Geländeformen mit einer steilen Frontseite und einer flachen<br />

Rückseite. Sie sind aufgebaut aus einer flachlagernden, hängenden „harten“ und einer<br />

liegenden „weichen“ Schicht, wobei die weiche Schicht rascher abgetragen wird als die<br />

harte.“ (Fischer 1998, 5). Im morphologischen Sinne ist unter dem Begriff der Härte die<br />

Widerständigkeit eines Gesteins gegenüber Verwitterung und Erosion zu verstehen. Die<br />

morphologische Härte eines Gesteins ist von unterschiedlichen Faktoren abhängig, wie<br />

z.B. dem physikalischen Härtegrad des Gesteins und der Härte des Bindemittels. Ein aus<br />

Quarzkörnern und kieselsäurehaltigem Zement zusammengehaltener Sandstein (Quarzit)<br />

ist beispielsweise härter, als ein Sandstein mit einem tonigen oder kalkigen Bindemittel.<br />

Von Bedeutung sind auch das Verhalten eines Gesteins unter Druck und seine<br />

Anfälligkeit für chemische Verwitterungen (vgl. Fischer 1998, 5).<br />

Tone oder Mergel sind zum Beispiel wenig widerständig gegenüber dem Druck<br />

überlagernder Gesteinsschichten und geben nach, indem sie seitlich ausweichen. Auch<br />

die Porosität eines Gesteins und folglich dessen Wasserdurchlässigkeit spielen bei der<br />

Bestimmung der geomorphologischen Härte eine Rolle (vgl. Fischer 1998, 5).<br />

Durchfeuchtete Gesteine sind beispielsweise anfälliger gegenüber Abspülungsprozessen<br />

als wasserdurchlässige Gesteine, bei denen das Wasser in darunter liegende Schichten<br />

geleitet wird. Tone und Mergel beispielsweise können Wasser gut aufnehmen und<br />

speichern. Voll gesogen mit Wasser werden sie leicht beweglich, wodurch es zu<br />

Hangrutschungen kommen kann. Aufgrund ihrer Wasserundurchlässigkeit können sie<br />

aber auch innerhalb von Sedimentschichten Wasser tragende Horizonte bilden (vgl.<br />

ebda.).<br />

Folglich ist die Voraussetzung für die Entstehung von Schichtstufen die Aufschichtung von<br />

Gesteinsschichten unterschiedlicher Härte, wobei harte Schichten als Stufenbildner und<br />

weiche Stufen als Sockelbildner bezeichnet werden (vgl. Fischer 1998, 6).<br />

In Westafrika haben sich über Millionen von Jahren unterschiedliche Sedimentationsschichten<br />

abgelagert und das Grundgebirge bedeckt. Über den Schwellen bildeten die<br />

schräg gestellten Gesteinschichten einen Sattel, der durch tektonische Verbiegungen<br />

noch weiter angehoben wurde. Der höchste Punkt dieser Aufwölbung bot eine<br />

Angriffsfläche für Erosionsprozesse, sodass der Gipfel und die obere kalkhaltige<br />

Gesteinsschicht über einen langen Zeitraum hinweg abgetragen wurden. Auf den<br />

freigelegten Sandsteinschichten setzte eine verstärkte Verwitterung ein. In Verbindung<br />

mit Abtragungsprozessen führte diese zu einer Einschneidung der Sandsteinschichten<br />

mittig der ehemaligen Aufwölbung. Die darunter liegende weichere Schicht (tonhaltiger<br />

Sandstein) gab nach. In den Bereichen der Einschneidung wurde die tonhaltige<br />

Sandsteinschicht aufgrund ihrer geringeren Resistenz schneller abgetragen als die<br />

aufliegenden härteren Sandsteinschichten. Folglich brachen nach und nach die oberen<br />

härteren Sedimentschichten in den Bereichen der Einkerbung steil ab. Das zerkleinerte<br />

Material wurde von Wind und je nach klimatischen Verhältnissen auch von Wasser in die<br />

tiefer gelegenen Ebenen abtransportiert. Verstärkt wurde und wird die Stufenbildung<br />

durch die erodierenden Kräfte eines Flusses. Diese Prozesse, die auch heute noch<br />

stattfinden, führten über Millionen von Jahren zu einer Muldenbildung und somit zu einer<br />

Reliefumkehr. Die Abbruchstellen der härteren witterungsresistenteren Sandsteinschicht<br />

bilden, basierend auf dem weicheren Sockel, die heutigen Schichtstufen.<br />

29

Während Sedimentschichten mit einer Neigung von 1-5° eine Stufe bilden (vgl. Zepp<br />

2002, 247), sind bei einer Schichtneigung mit einem Winkel von 7-10° auch mehrere<br />

Stufenbildungen möglich. Formationen mit einer Stufe werden Schichtstufen und jene mit<br />

mehreren Stufenbildungen Schichtkämme genannt (vgl. Zepp 2002, 251).<br />

3.1. Die Bandiagara-Schichtstufe<br />

Im Südosten <strong>Mali</strong>s gelegen verläuft die Bandiagara-Schichtstufe in südwest-nordöstlicher<br />

Richtung. Sie steigt kontinuierlich von 400 m ü. NN im Süden auf 700 m ü. NN nach<br />

Nordosten hin an (vgl. Barth 1970, 49). Mit der Stufenfront zur Mossi-Schwelle gerichtet,<br />

der vorgelagerten Gondoebene und den in das Nigerbinnendelta abflachenden<br />

Sandsteintafeln bildet die Bandiagara-Schichtstufe den „Prototyp einer klassischen<br />

Schichtstufenlandschaft“ (Barth 1986, 123). Die steil abfallende Front der Bandiagarastufe<br />

wird auch „Falaise de Bandiagara“ genannt (vgl. Barth 1970, 64). Während es sich bei<br />

dem Stufenbildner der Bandiagarastufe um resistente quarzitische Sandsteine handelt,<br />

wird der Sockel von tonhaltigen Sandsteinen gebildet (vgl. Barth 1986, 124).<br />

Das durch Erosionsprozesse entstandene Schuttmaterial bedeckt die unteren Hänge der<br />

Stufe mit Blockschutt und weiter abwärts mit feineren Schuttsedimenten. Die<br />

Mächtigkeit dieser feineren Schuttsedimente stellt in den Vorlandbereichen der Stufen<br />

einen ökologischen Gunststandort dar (vgl. Barth 1986, 124). Dieser bietet gute<br />

Voraussetzungen für eine Siedlungsbildung.<br />

Die Sedimentablagerungen deuten auch auf ein Zurückschreiten der Schichtstufen<br />

aufgrund von erodierenden Kräften hin (vgl. Barth 1970, 98). Befinden sich innerhalb<br />

einer Schichtstufe härtere Gesteinspakete, bilden sich beim Zurückschreiten der<br />

Schichtstufe sog. Zeugenberge heraus. Die Hombori-Berge sind ein Beispiel dieser durch<br />

Abtragung der weicheren umliegenden Schichten heraus präparierten Zeugenberge.<br />

Früher verbunden mit der Bandiagara-Schichtstufe bilden die Hombori- Berge heute<br />

isoliert von der Front die höchsten Erhebungen innerhalb <strong>Mali</strong>s (vgl. Barth 1970, 49).<br />

Die teilweise starken Zerklüftungen der Schichtstufenlandschaft sind auf die erodierenden<br />

Kräfte von (periodischen) Flüssen zurückzuführen. Aufgrund des Nordost-<br />

Südwest-Gefälles des Bandiagara-Plateaus wird dieses hauptsächlich nach Südwesten auf<br />

das Nigerbinnendelta zu entwässert (vgl. Barth 1970, 49). Das zwar kurze aber heftige<br />

Eintreten von Regenfällen auf den größtenteils wasserundurchlässigen vegetationslosen<br />

Gesteinsschichten bedingt einen schnellen Oberflächenabfluss (vgl. Barth 1970, 77).<br />

Während sich der Abfluss auf Ebenen flächenhaft vollzieht, wirkt der Oberflächenabfluss<br />

an Hängen und Flächen ab einem Neigungswinkel zwischen 2° und 3° linienhaft. In dem<br />

Bandiagara-Plateau schneidet der schnelle Oberflächenabfluss Rinnen und Kerben in den<br />

Untergrund ein und lässt periodisch Wasser führende Flüsse entstehen (vgl. Barth 1970,<br />

77).<br />

Die Tiefen- und Seitenerosionen der periodisch Wasser führenden Flüsse führen zu<br />

regelrechten Talbildungen (Canyons) innerhalb des Plateaus (vgl. Barth 1970, 78).<br />

30

Die periodischen Flüsse fließen meist nicht mit dem Gefälle des Plateaus. Vielmehr<br />

orientiert sich ihr Verlauf an den bei der tektonischen Verbiegung innerhalb der<br />

Sandsteinschichten entstandenen süd-südwestlich bzw. nord-nordöstlich verlaufenden<br />

kleinräumigen Falten, die eine Kluftenbildung begünstigten (vgl. Barth 1970 , 57).<br />

Die Hauptsammelader für den Oberflächenabfluss bildet der Yame de Bandiagara. Als<br />

ständig Wasser führender Fluss tritt er auf der Höhe von Goundaka aus dem Plateau aus<br />

und mündet schließlich im Niger (vgl. Barth 1970, 49). Im Gegensatz zu den periodischen<br />

Flüssen verläuft der Yame de Bandiagara mit dem Gefälle des Plateaus.<br />

3.2. Weitflächige Lateritplateaus<br />

Ein für Westafrika ebenso charakteristisches Landschaftsbild wird geprägt durch die<br />

weitflächigen Lateritplateaus, auf denen nur anspruchslose Vegetation wachsen kann. Die<br />

stark verkrusteten Hochflächen bestehen aus einer bis zu mehreren Metern dicken<br />

Eisenschicht lateritischer Genese (siehe zonale Bodenbildung). Diese fällt mit deutlichen<br />

Abstufungen zur niedriger gelegenen Rumpffläche ab (vgl. Krings 2006, 17). Das<br />

Mandingo-Plateau ist ein Beispiel einer solch mächtigen lateritischen Verkrustung.<br />

Aufgrund der hohen Widerständigkeit gegenüber Erosionsprozessen tragen die<br />

Lateritkrusten beachtlich zur Flächenerhaltung bei (vgl. Barth 1970, 20).<br />

3.3. Das Nigerbinnendelta<br />

Im westlichen Beckenraum dominieren großflächige Verkrustungen die Oberfläche. Im<br />

Deltabereich kennzeichnen periodisch überschwemmte Sedimentationsgebiete die<br />

Landschaft (vgl. Barth 1986, 128). Das Überflutungsgebiet umfasst eine Fläche von 20.000<br />

km², in der mehrere Niger- und Bani-Arme eine Flusslandschaft entstehen lassen (vgl.<br />

Barth 1986, 83). Bis vor ca. 8000 Jahren war das Becken zwischen der Mossi- und der<br />

Assaba-Schwelle ein abflussloser Sedimentationsraum mit einem bis weit in die Sahara<br />

hineinreichenden schätzungsweise 300.000 km² großen See (vgl. Barth 1986, 84).<br />

Mit der Anzapfung des Binnensees durch den heutigen Unterlauf des Nigers wurde das<br />

Becken entwässert, und der Lauf des Nigers nahm seine heutige Form an. Reste des<br />

ehemaligen Binnensees bilden die heutigen großen Seengebiete (vgl. Barth 1986, 84).<br />

Der Niger entsteht aus dem Zusammenfluss verschiedener kleinerer Flüsse. Deren<br />

Quellgebiete befinden sich in den nördlichen Randgebieten der niederschlagsreichen<br />

Guinea-Schwelle. Oberhalb von Bamako vereinigen sich die wichtigsten Zuflüsse zum<br />

Niger. Von dort aus fließt er in nordöstliche Richtung in die Sahelzone ein (vgl. Barth<br />

1986, 83). Mit dem aus Süd-Südwest fließenden Fluss Bani, der bei Mopti in den Niger<br />

mündet, entsteht ein großes Überschwemmungsgebiet, das Nigerbinnendelta, in dem sich<br />

Fließ- und Spülsedimente ablagern (vgl. Barth 1986, 85).<br />

Die Intensität der Überschwemmung dieser Gebiete ist weniger von den lokalen<br />

31

Niederschlägen während der Regenzeit abhängig, sondern eher von den<br />

Niederschlagsmengen in den Gebieten der Quellflüsse.<br />

Die in den Bereichen der Guinea-Schwelle hauptsächlich im Sommer fallenden intensiven<br />

Niederschläge lösen eine Hochwasserwelle aus, die im September bei Bamako angelangt<br />

ist (vgl. Barth 1986, 85). Erreicht die Flutwelle das Nigerbinnendelta kommt es zu einer<br />

Phasenverschiebung der Hochwasserwelle. Zuerst werden Flussarme, Mare und Kanäle<br />

geflutet, darauf folgt die Überflutung der Überschwemmungsgebiete (vgl. Barth 1986, 86).<br />

Die sich im Becken befindenden Sedimente verfügen über eine sehr gute<br />

Wasserspeicherkapazität (vgl. Barth 1986, 85), so dass ein großer Teil des Hochwassers<br />

vom Boden aufgenommen wird. Bedingt durch die Auffüllung des Gewässernetzes sowie<br />

der Überflutung der Schwemmgebiete bewegt sich die gemäßigte Hochwasserwelle erst<br />

mit einer zeitlichen Verzögerung von vier bis fünf Monaten weiter den Niger entlang.<br />

Mopti beispielsweise erreicht die Hochwasserwelle erst im November (vgl. Barth 1986,<br />

86). Folglich durchfließt die Hochwasserwelle das Nigerbinnengebiet inmitten der ariden<br />

Jahreszeit zwischen Oktober und Januar (vgl. ebda.).<br />

Auch die Pegelstände der Seen sind größtenteils abhängig von der Hochwasserwelle des<br />

Nigers und nicht vom lokalen Klimageschehen. Die häufig über schmale<br />

Überlaufschwellen verbundenen Seen werden von dem Hochwasser konsequent (vgl.<br />

ebda.), aber ohne jegliche Heftigkeit und Strömungsdynamik (vgl. Barth 1986, 88),<br />

hintereinander aufgefüllt. Innerhalb der Seenbecken kommt es zu keiner Sedimentation,<br />

so dass ihr Wasser relativ klar ist. Beim Rückgang des Pegelstandes des Nigers<br />

verhindern die Schwellen den Rückfluss des Wassers aus den Seen (vgl. ebda.). Die<br />

Pegelstände der Seen sinken hauptsächlich aufgrund von Verdunstung, trocknen aber<br />

dank der nigrischen Wasserversorgung auch während der ariden Jahreszeit nicht aus (vgl.<br />

Barth 1986, 86). „Nicht die Aridität des Lokalklimas, sondern die azonale Hydromorphie<br />

ist die gestaltende Dominante dieses Raumes. (Barth 1986, 90)“<br />

3.4. Dünengebiete<br />

Sandgebiete mit fossilen Dünen sind vor allem im nördlichen Teil <strong>Mali</strong>s weit verbreitet.<br />

Sie reichen teilweise bis ins Innere des Nigerbinnendeltas und westlich darüber hinaus bis<br />

nach Gourma. Bei der Bodenbildung erfolgt in den Oberhorizonten eine Anreicherung<br />

mit Eisenoxiden, wodurch eine bräunliche bis rote Färbung entsteht. Die zwischen 10<br />

und 30 m hohen Dünen verlaufen größtenteils parallel mit einem Abstand von 1 bis 10<br />

km in Norost-Südwest-Richtung (vgl. Barth 1986, 129). Entstanden sind diese sog.<br />

Lingualdünen vor ca. 21000 – 15000 Jahren. Neben den fossilen Dünengebieten sind<br />

rezente Dünen in Form von Transversalen und Sicheldünen vor allem in den nördlichen<br />

Landesteilen vertreten (vgl. Barth 1986, 130).<br />

32

4. Böden<br />

Nach Krings lassen sich die Böden im westlichen Sahel in zonale Böden und azonale<br />

Böden unterscheiden (vgl. Krings 2006, 20).<br />

4.1. Zonale Böden<br />

Die Bodenbildungsprozesse der zonalen Böden sind hauptsächlich abhängig von den<br />

klimazonalen Verhältnissen (diese und folgende Angaben zu den zonalen Böden stammen,<br />

wenn nicht anders vermerkt, aus Krings 2006, 20). In den niederschlagsreicheren<br />

Savannengebieten dominiert die relativ sterile und humusarme tropische Roterde, die<br />

sog. Ferrallite. Während der humiden Jahreszeit werden Restmineralien aus dem<br />

Untergrund ausgewaschen. Die mit Eisen, Mangan und Aluminiumoxid angereicherte<br />

Bodenlösung sickert in die tieferen Bodenhorizonte. Im Gegensatz zu den in der<br />

Regenzeit herrschenden abwärtsgerichteten Auswaschungsvorgängen dominiert in der<br />

Trockenzeit eine senkrecht nach oben gerichtete Bewegung. Bedingt durch die hohe<br />

Bodensonneneinstrahlung dringt die Bodenlösung Richtung Oberfläche in die oberen<br />

Bodenhorizonte.<br />

Treten die Anreicherungshorizonte an die Oberfläche, z.B. durch flächenhafte Abtragung,<br />

trocknen diese vollkommen aus und verhärten sich zu teilweise mächtigen<br />

Lateritkrusten. Der Prozess dieser Krustenbildung vollzieht sich über mehrere Millionen<br />

von Jahren. Aufgrund der Widerständigkeit dieser Krustenformationen gegenüber<br />

Erosionsprozessen sind mächtige Lateritkrusten im Sahel und in den Savannengebieten<br />

<strong>Mali</strong>s vorzufinden. Auf diesen Eisenkrusten gedeiht wenn überhaupt nur spärliche<br />

Vegetation.<br />

Ebenfalls der Gruppe der tropischen Böden zugehörig sind die sog. Fersiallite. Sie<br />

entstanden im Vergleich zu der fossilen Bodenbildung der Ferrallite aus rezenten<br />

Bodenbildungsprozessen. Aufgrund der weniger stark ausgeprägten chemischen<br />

Verwitterung beinhalten die Fersiallite noch verwitterbare Restmineralien. Ihr Oberboden<br />

besteht größtenteils aus einer 20 – 30 cm dicken Humusschicht (vgl. Barth 1986,<br />

134). Dieser Bodentyp kann Düngemittel relativ gut aufnehmen, so dass ein Anbau von<br />

Nutzpflanzen (Hirse, Baumwolle) möglich ist. Wird die Bodenstruktur durch beispielsweise<br />

Brandrodungen beschädigt und dann abgetragen, tritt die darunter liegende harte<br />

und unfruchtbare Schicht an die Oberfläche. Die schwach rötlichen Böden sind vor der<br />

Bandiagara-Stufe und auf fossilen Dünen verbreitet, wo sie die Grundlage einer dichten<br />

Baumsavanne bilden (vgl. Barth 1986, 134).<br />

Nach Barth wird subaride Braunerde häufig als Steppenboden bezeichnet, „da sie meist<br />

eine Steppen-Vegetation mit vereinzelten Gehölzen zwischen weiten Grasformationen<br />

tragen.“ (Barth 1986, 137). Diese Böden weisen eine sandig- tonige Matrix auf und bilden<br />

durch Nährstoffzufuhr, z.B. in Form von Tierdung, einen Gunststandort besonders für<br />

die nomadische Bevölkerung. Diese nutzt die mit Gras bewachsenen Flächen als<br />

Trockenzeitweiden für ihre Viehherden. Wenn die Vegetationsdecke beschädigt wird,<br />

z.B. durch Überweidung, sind diese Böden besonders anfällig für die Erosion durch Wind<br />

33

und Wasser.<br />

In den Gebieten der Halb- und Vollwüsten sind sandige und steinige Wüstenböden stark<br />

verbreitet. Je nach Ausgangsgestein bilden sich aufgrund der dominierenden<br />

physikalischen Verwitterung weitflächige Sand-, Kies- und Geröllwüsten. Vom Wind<br />

angewehte und abgelagerte Sandmassen lassen Sandwüsten mit verschiedenen Formen<br />

von Dünen entstehen. Je nach Windverhältnissen bilden sich Sterndünenfelder,<br />

Längsdünen oder Sicheldünen. Solche Sanddünenböden verfügen nur über eine geringe<br />

Wasserspeicherkapazität, sind nährstoffarm und somit wenig ertragsreich. Verfügt die<br />

Vegetation jedoch über ein tiefes Wurzelwerk, kann sie sich dank des gut zu<br />

durchdringenden Bodens direkt oder indirekt mit Grundwasser versorgen. Fehlt die<br />

Vegetation, sind diese Böden sehr erosionsanfällig.<br />

4.2. Azonale Böden<br />

Die Bildung azonaler Böden ist weniger abhängig von den klimazonalen Gegebenheiten,<br />

sondern vom Relief, sowie dem Vorkommen von Stau-, Überflutungs- und Grundwasser<br />

(diese und folgende Angaben zu den zonalen Böden stammen, wenn nicht anders<br />

vermerkt, aus Krings 2006, 21).<br />

Nach Krings zählen zu den azonalen Böden verschiedene Typen der hydromorphen<br />

Böden. Diese schweren tonigen Böden treten entlang von periodisch überschwemmenden<br />

Flusstälern, in großräumigen Überschwemmungsgebieten und an<br />

Spülmulden und Maren auf. Je nach Wasserversorgung lassen sie sich in Pseudogleye und<br />

Gleye unterscheiden.<br />

Gleye werden vom oberflächennahen Grundwasser mit Feuchtigkeit und Nährstoffen<br />

versorgt. Pseudogleye befinden sich in saisonalen Überflutungsgebieten. Ihre Nährstoffzufuhr<br />

erfolgt über die Ablagerung angeschwemmter nährstoffreicher Sedimente. Diese<br />

Böden sind fruchtbarer, als die zonalen Böden. Sie verfügen über eine hohe<br />

Wasserspeicherkapazität, lassen sich aber schwer bewirtschaften. Dennoch sind Gleye<br />

für den Anbau von Sorghum, Reis und Gemüse geeignet. Es besteht allerdings die Gefahr<br />

der Bodenversalzung.<br />

Die Vertisole können ebenfalls den azonalen Böden zugeordnet werden. Bei guter<br />

Durchfeuchtung sind diese lehmartigen Böden u.a. wegen ihres hohen Anteils an<br />

mineralischen Nährstoffen sehr produktiv. Trocknen sie allerdings während der ariden<br />

Jahreszeit aus, kommt es zu Schrumpfungserscheinungen in Form von bis zu einen Meter<br />

tiefen Rissen. Verbreitet sind die Vertisole beispielsweise im Gebiet des Bewässerungsprojektes<br />

„Office du Niger“.<br />

34

5. Zusammenfassung<br />

Als Teil einer uralten Plattform ist die Landschaft Westafrikas von einer Becken- und<br />

Schwellenstruktur geprägt. Über dem stark eingerumpften Grundgebirge haben sich über<br />

Millionen von Jahren mehrere tausend Meter dicke Sedimentschichten unterschiedlichen<br />

Alters abgelagert. Aufgrund von lang anhaltenden Abtragungs- und Sedimentationsprozessen<br />

dominieren leicht gewellte Ebenen das Landschaftsbild. An den Beckenrändern<br />

wird das Landschaftsbild von den steilen z. T. mehrere hundert Meter hohen<br />

Schichtstufen belebt. Als ein Beispiel solch mächtiger Schichtstufen ist die Bandiagara-<br />

Schichtstufe zu nennen, deren Zeugenberge eine Höhe von ca. 1000 m ü. NN erreichen.<br />

In dem Nigerbinnendelta findet heute noch eine Akkumulation von fruchtbaren<br />

Sedimenten statt. Mit der Besonderheit, dass dieses Gebiet auch während der ariden<br />

Jahreszeit überschwemmt wird, bildet das Nigerbinnendelta einen Gunststandort für<br />

Bauern, Viehwirte und Fischer.<br />

35

Literaturverzeichnis<br />

BARTH, Hans Karl 1970: Probleme der Schichtstufenlandschaften West-Afrikas am<br />

Beispiel der Bandiagara-, Gambaga- und Mampong-Stufenländer. Tübinger Geographische<br />

Studien 38, Tübingen.<br />

BARTH, Hans Karl 1986: <strong>Mali</strong>: eine geographische Landeskunde. Wissenschaftliche<br />

Länderkunden Bd. 25. Darmstadt.<br />

FISCHER, Friedrich 1998: Die Schichtstufenlandschaft als strukturbedingter und<br />

klimabeeinflußter Formenkomplex. Blieskastel.<br />

KRINGS, Thomas 2006: Sahelländer: Mauretanien, Senegal, Gambia, <strong>Mali</strong>, Burkina Faso,<br />

Niger. Wissenschaftliche Länderkunde. Darmstadt.<br />

NEEF, Ernst 1974: Das Gesicht der Erde. Taschenbuch der Physischen Geographie.<br />

3.Aufl., Zürich.<br />

ZEPP, Harald 2002: Geomorphologie: eine Einführung, München, Wien, Zürich.<br />

WILHELMY, Herbert 1994: Endogene Kräfte, Vorgänge und Formen. Geomorphologie in<br />

Stichworten, Kiel.<br />

36

Bevölkerungsstruktur, -entwicklung und -verteilung,<br />

ethnische Zusammensetzung, Siedlungsstruktur und<br />

Urbanisierung in <strong>Mali</strong><br />

Robert Oschatz<br />

37

Inhaltsverzeichnis<br />

1. Einleitung........................................................................................................................................ 39<br />

2. Bevölkerungsentwicklung in <strong>Mali</strong> .............................................................................................. 39<br />

2.1. Das Modell des demographischen Übergangs................................................................ 40<br />

2.2. Die natürliche Bevölkerungsbilanz in <strong>Mali</strong>....................................................................... 41<br />

2.2.1. Die Geburten- und Fertilitätsrate............................................................................. 42<br />

2.2.2. Die Sterberate und Säuglingssterblichkeit............................................................... 43<br />

2.3. <strong>Mali</strong> im Modell des demographischen Übergangs.......................................................... 45<br />

2.4. Bevölkerungsprognosen für <strong>Mali</strong>....................................................................................... 45<br />

2.5. Ethnische und religiöse Zusammensetzung .................................................................... 46<br />

3. Bevölkerungsverteilung in <strong>Mali</strong>.................................................................................................. 46<br />

4. Urbanisierung <strong>Mali</strong>s...................................................................................................................... 47<br />

4.1. Die afrikanischen Stadttypen.............................................................................................. 48<br />

4.2. Grad der Urbanisierung in <strong>Mali</strong>......................................................................................... 49<br />

4.3. Ursachen des Städtewachstums ........................................................................................ 51<br />

4.4. Folge: Marginalsiedlung........................................................................................................ 52<br />

4.5. Folge: Primatstadt Bamako ................................................................................................. 52<br />

4.6. Abschließende Anmerkungen zum Grad der Urbanisierung <strong>Mali</strong>s............................ 52<br />

38

1. Einleitung<br />

In folgendem Kapitel wird auf die Bevölkerungsstruktur von <strong>Mali</strong> eingegangen. Der erste<br />

Abschnitt behandelt im Einzelnen die Gesamtbevölkerung, die Geburten- und Sterberate<br />

sowie die Bevölkerungsentwicklung und zukünftige Bevölkerungsprognosen für <strong>Mali</strong>,<br />

sowie im Weiteren die ethnische und religiöse Zusammensetzung der malischen<br />

Gesellschaft. Im zweiten Teil wird die betrachtete Bevölkerungsstruktur um die<br />

räumliche Komponente ergänzt, mit einer Betrachtung der Siedlungsstruktur des Landes,<br />

also der räumlichen Gliederung mit ihren Ballungsgebieten und Städten. An dieser Stelle<br />

kann schon auf den hohen Grad der Verstädterung in <strong>Mali</strong> hingewiesen werden, woraus<br />

der Fokus des letzten Bereiches erwächst. Hier stehen die Urbanisierung sowie die<br />

unterschiedlichen Stadttypen, die für eine Betrachtung der Prozesse von Bedeutung sind,<br />

im Mittelpunkt. Sie dienen als Grundlage um Ursachen und Folgen des rasant<br />

voranschreitenden Städtewachstums <strong>Mali</strong>s mit seinen Problemen, wie beispielsweise der<br />

Entstehung von Marginalsiedlungen, zu untersuchen.<br />

2. Bevölkerungsentwicklung in <strong>Mali</strong><br />

<strong>Mali</strong>s Gesamtbevölkerung umfasst laut World Population Data Sheet 2008 (World<br />

Population Bureau 2008, 7& 10.) eine Größe von 12,7 Mio. Einwohnern und liegt damit<br />

hinsichtlich der Bevölkerungsgröße im Mittelfeld westafrikanischer Länder. Um Daten,<br />

wie die Bevölkerungszahl <strong>Mali</strong>s besser einordnen zu können, werden die Daten des<br />

Landes im Weiteren jeweils mit Daten vom gesamten Kontinent Afrika sowie mit den<br />

Zahlen Deutschlands verglichen. In Deutschland beträgt die Gesamtbevölkerung 82,2<br />

Mio. Einwohner (Ebda.), in ganz Afrika leben 967 Mio. (Ebda.) Menschen. Bei der<br />

Betrachtung der Bevölkerungsentwicklung der letzten 60 Jahre ergibt sich ein deutlicher<br />

Unterschied in der Entwicklung zwischen Deutschland, <strong>Mali</strong> und Afrika. Nach Angaben<br />

der Vereinten Nationen (United Nations – Department of Economic and Social Affairs<br />

Population Division 2008.) betrug die Bevölkerungsgröße <strong>Mali</strong>s im Zeitraum von 1950-55<br />

3,3 Mio. Einw. (Ebda.), im Vergleich dazu lag die Zahl in Afrika bei insgesamt 224,2 Mio.<br />

Einw. (Ebda.) und in Deutschland waren es 68,4 Mio Einw. (Ebda.). Bereits 25 Jahre<br />

später in Zeitabschnitt 1975-80 lag die Bevölkerungszahl im <strong>Mali</strong> bei 5,4 Mio. Einw.<br />

(Ebda.), in Afrika bei 416,4 Mio. (ebda.) und in Deutschland bei 78,7 Mio (Ebda.). Bei<br />

einem Vergleich der drei Zeitabschnitte 1950-55, 1970-75 und 2008 zeigt sich eine<br />

unterschiedliche Bevölkerungsentwicklung. Während sich die Bevölkerung in <strong>Mali</strong><br />

zwischen den ersten beiden Zeitabschnitten nahezu verdoppelt hat und in der<br />

Gesamtbetrachtung von 1950 bis 2008 vervierfacht hat, ist in Deutschland eine ganz<br />

andere Entwicklung zu beobachten. Deutschland hatte noch zwischen 1950-55 und 1975-<br />

80 einen deutlichen Zuwachs an Bevölkerung von 10,3 Mio. Einw., im zweiten Zeitsprung<br />

bis 2008 ist dann die Bevölkerung lediglich minimal um 3,5 Mio. Einw., in Relation zur<br />

Bevölkerungszahl gewachsen. Für Afrika ist eine ähnliche Bevölkerungsentwicklung wie<br />

für <strong>Mali</strong> festzustellen. In Abb. 1 ist noch einmal die Entwicklung der beiden<br />

Vergleichsländer <strong>Mali</strong> und Deutschland aufgezeigt. Beide Länder haben verschiedene<br />

Bevölkerungsentwicklung vollzogen.<br />

39

40<br />

90000<br />

80000<br />

70000<br />

60000<br />

50000<br />

40000<br />

30000<br />

20000<br />

10000<br />

0<br />

1950<br />

68376 70326<br />

72815<br />

Bevölkerungsentwicklung 1950-2005<br />

75964 78169 78674 78289 77685 79433 81661 82309 82652<br />

3329 3657 4015 4408 4866 5447 6069 6794 7669 8736<br />

1955<br />

1960<br />

1965<br />

1970<br />

1975<br />

Jahr<br />

1980<br />

1985<br />

1990<br />

1995<br />

2000<br />

10004 11611<br />

2005<br />

<strong>Mali</strong><br />

Deutschland<br />

Abb. 1: Eigener Entwurf nach United Nations – Department of Economic and Social Affairs Population Division<br />

2008.<br />

2.1. Das Modell des demographischen Übergangs<br />

Eine unterschiedliche Bevölkerungsentwicklung ist natürlich nicht nur zwischen <strong>Mali</strong> und<br />

Deutschland festzustellen, sondern generell weisen Länder einen unterschiedlichen<br />

Verlauf in ihrem Bevölkerungswachstum auf. Viele Faktoren beeinflussen das<br />

Bevölkerungswachstum eines Landes und auch die Beeinflussungsfaktoren variieren von<br />

Region zu Region. Sie sind bedingt durch unterschiedliche räumliche, geschichtliche,<br />

wirtschaftliche oder auch gesellschaftlich Hintergründe. Trotz der unterschiedlichen<br />

Entwicklungen des Bevölkerungswachstums, ist es dennoch möglich ähnliche Entwicklungsmuster<br />

innerhalb der Entwicklung von Ländern wieder zuerkennen.<br />

Das Modell des demographischen Übergangs dient nun dazu Länder in dem Verlauf ihrer<br />

raumzeitlichen Bevölkerungsentwicklung einordnen zu können. Es wird von einem<br />

idealtypischen Transformationsprozess ausgegangen, der auf der Basis von Beobachtungen<br />

europäischer sowie später nordamerikanischer Bevölkerungsentwicklungen<br />

festgelegt wurde. Jedes Land durchläuft fünf Phasen der Entwicklung: (1) prätransformative<br />

Phase bzw. Phase der Vorbereitung, (2) frühtransformative Phase bzw. Phase<br />

der Einleitung, (3) mitteltransformative Phase bzw. Phase des Umschwungs, (4)<br />

spättransformative Phase bzw. Phase des Einlenkens, (5) posttransformative Phase bzw.<br />

Phase des Ausklingens. Die entscheidenden Faktoren, die den Prozess des demographischen<br />

Wandels bedingen, sind die Kennziffern der natürlichen Bevölkerungsbilanz,<br />

die Geburten- und Sterberate.

Abb. 2: Bähr 2004, 220.<br />

Die Abb. 2 zeigt den idealtypischen Verlauf des demographischen Übergangs. In der<br />

Grafik werden die verschieden Phasen erkennbar. Die (1) prätransformative Phase ist<br />

durch eine hohe Geburten- sowie eine hohe Sterberate gekennzeichnet. Dabei liegen die<br />

beiden Raten relativ dicht beieinander, so dass es zu einer ziemlich konstanten<br />

Zuwachsrate kommt. In der (2) frühtransformativen Phase folgt ein Abfallen der<br />

Sterberate bei gleich bleibender Geburtenrate mit der Folge einer steigenden<br />

Zuwachsrate. Innerhalb der (3) mitteltransformativen Phase sinkt die Sterberate dann<br />

weiter, jedoch beginnt nun auch die Geburtenrate zu sinken, so dass die Zuwachsrate<br />

aufhört zu steigen und konstant weiter verläuft. Mit dem Übergang zur (4)<br />

spättransformativen Phase stoppt die Sterberate zu sinken und bleibt auf einem konstant<br />

niedrigen Niveau, die Geburtenrate sinkt jedoch weiter und folglich geht die<br />

Zuwachsrate zurück. Erreicht ein Land die (5) posttransformative Phase, ist es von einer<br />

hohen Sterbe- und Geburtenrate zu einer niedrigen Ausprägung der beiden Raten<br />

übergangen, die konstant auf dem niedrigen Level weiter laufen. Die Zuwachsrate bleibt<br />

ebenso auf einem gleich bleibenden Niveau. (Vgl. Bähr 2004, 219f..)<br />

2.2. Die natürliche Bevölkerungsbilanz in <strong>Mali</strong><br />

Für eine Einordnung <strong>Mali</strong>s und Deutschlands innerhalb des Modells des demographischen<br />

Übergangs ist zuerst einmal eine Betrachtung der Geburten- und Sterberate erforderlich.<br />

Die Gesamtbevölkerung eines Landes ist das Ergebnis der natürlichen Bevölkerungsbilanz<br />

und der Wanderungsbilanz eines Landes. Die natürliche Bevölkerungsbilanz setzt sich aus<br />

einerseits der Geburten- und Fertilitätsrate und andererseits der Sterberate zusammen.<br />

Die Geburten- und Fertilitätsrate sind für die Reproduktion der Bevölkerung eines<br />

Landes die entscheidenden Kennzahlen. Die natürliche Bevölkerungsbilanz erlaubt<br />

zusätzlich einen Rückschluss auf den sozioökonomischen Entwicklungsstand eines Landes.<br />

Die Sterberate, im Besonderen die Säuglingssterblichkeit, kann als Indikatoren, für<br />

beispielsweise die Gesundheitsversorgung in einem Land dienen. Die Kennzahlen <strong>Mali</strong>s<br />

werden wieder in Relation zu Afrika und Deutschland betrachtet, und auch in ihrem<br />

historischen Verlauf präsentiert.<br />

41

2.2.1. Die Geburten- und Fertilitätsrate<br />

Die rohe Geburtenrate <strong>Mali</strong>s ist mit 48 Kinder / 1.000 Einw. im Jahre 2008 (World<br />

Population Bureau 2008, 7 & 10.) vergleichsweise zu restlichen Welt sehr hoch und<br />

damit liegt die Zahl auch deutlich über der rohen Geburtenrate Afrikas 2008 mit 37<br />

Kinder / 1.000 Einw. (Ebda.). Außerdem ist sie fünfmal so hoch wie die rohe<br />

Geburtenrate von Deutschland mit 8 Kinder / 1.000 Einw. (Ebda.). Interessant ist die<br />

Betrachtung, der Entwicklung der Geburtenraten der drei Vergleichsregionen <strong>Mali</strong>, Afrika<br />

und Deutschland. In Tab. 1 sind die Veränderungen anhand von drei Zeitpunkten: 1950-<br />

55, 1975-80 und 2008 zu erkennen.<br />

Tab. 1: Rohe Geburtenrate<br />

Die Geburtenrate <strong>Mali</strong>s ist seit 1950 nahezu konstant geblieben, während die<br />

Geburtenrate Afrikas um ein Viertel zurückgegangen ist und die Deutschlands sich<br />

offensichtlich halbiert hat. Diese Entwicklung zeigt einen deutlichen Unterschied<br />

zwischen den auf der einen Seite stehenden, weiterentwickelten Ländern wie<br />

Deutschland eines ist, und den auf der anderen Seite stehenden weniger entwickelten<br />

Ländern, von denen viele auf dem afrikanischen Kontinent liegen. Laut HDI (Human<br />

Development Indices) Rangliste, die 171 Länder umfasst, liegt Deutschland auf dem 23.<br />

Platz, gehört somit zur Gruppe der weiterentwickelten Länder, und <strong>Mali</strong> liegt auf dem<br />

168. Platz, gehört somit zur Kategorie der weniger entwickelten Länder (Vgl. United<br />

Nation Development Programm 2008, 29 & 31.).<br />

Tab. 2: Zusammengefasste Fertilitäsrate<br />

42<br />

1950-55 1<br />

1950-55 2<br />

1975-80 2<br />

1975-80 2<br />

2008 2<br />

<strong>Mali</strong> 51,8* 52* 48*<br />

Afrika 48,9* 45,8* 37*<br />

Deutschland 16* 10,3* 8*<br />

*Einw. / 1.000 Einw. | 1 World Population Bureau 2008, 7 & 10. | 2 United Nations – Department of Econonic<br />

and Social Affairs Population Division 2008.<br />

2005 2<br />

<strong>Mali</strong> 7,11* 7,56* 6,52*<br />

Afrika 6,75* 6,61* 4,67*<br />

Deutschland 2,16* 1,52* 1,36*<br />

*Kinder / gebärfähiger Frau | 2 United Nations – Department of Economic and Social Affairs Population Division<br />

2008.<br />

Für die Reproduktion einer Gesellschaft ist jedoch nicht nur die rohe Geburtenrate von<br />

Bedeutung, sondern viel mehr die Fertilitätsrate. Sie gibt an wie viele Kinder eine Frau im<br />

Durchschnitt bekommt. Dabei zählen die Frauen im gebärfähigen Alter zwischen 15 und<br />

49 Jahren (Vgl. Bähr 2004, 159.). Die Tab. 2 zeigt die Entwicklung <strong>Mali</strong>s, Afrikas und<br />

Deutschlands anhand von drei Zeitpunkten: 1950-55, 1975-80 und 2005.

Auch hier ist immer noch ein deutlicher Unterschied zwischen Deutschland und <strong>Mali</strong><br />

bzw. Afrika festzustellen. Bereits im Zeitraum 1950-55 ist ein gravierender Unterschied<br />

zu erkennen. Während sich die Fertilitätsrate von Afrika zum Zeitpunkt 2005 im<br />

Vergleich zu 1950-55 um zwei Kinder pro Frau verringert hat, ist in <strong>Mali</strong> die Rate von<br />

6,52 Kinder / gebärfähiger Frau verhältnismäßig hoch.<br />

2.2.2. Die Sterberate und Säuglingssterblichkeit<br />

Die Sterberate dient als zweite Größe, die maßgeblich für die natürliche<br />

Bevölkerungsbilanz ist. Und im Weiteren wird sie bei der Einordnung <strong>Mali</strong>s und<br />

Deutschlands innerhalb des Modells des demographischen Wandels von entscheidender<br />

Bedeutung sein. Ein Blick auf die Tab. 3 zeigt, bei <strong>Mali</strong> und auch für den ganzen<br />

afrikanischen Kontinent eine erkennbare Veränderung der rohen Sterberate im<br />

bekannten Betrachtungszeitraum: 1950-55, 1975-80 und 2008.<br />

Tab. 3: Rohe Sterberate<br />

1950-55 2<br />

1975-80 2<br />

2008 1<br />

<strong>Mali</strong> 31* 24,3* 15*<br />

Afrika 26,2* 17,2* 14*<br />

Deutschland 11,1* 12,2* 10*<br />

*Einw. / 1.000 Einw. | 1 World Population Bureau 2008, 7 & 10. | 2 United Nations – Department of Econonic<br />

and Social Affairs Population Division 2008.<br />

Während sich die Sterberate <strong>Mali</strong>s von 1950-55 halbiert hat, ist in Deutschland nur eine<br />

minimale Veränderung im gleichen Zeitabschnitt festzustellen. Die Sterberate kann als ein<br />

Indikator für die Gesundheitsversorgung in einem Land dienen. Mit einer verbesserten<br />

Gesundheitsversorgung wird auch der historische Rückgang der Sterberate in Europa<br />

erklärt. Für den Rückgang der Sterblichkeit in Europa werden drei Hauptkategorien<br />

genannt: (1) Ökologische Determinanten, (2) Sozio-ökonomische, politische und<br />

kulturelle Determinanten und (3) Medizinische Determinanten (Ebda., 174.). Somit lässt<br />

sich im Umkehrschluss, anhand der Sterblichkeit eines Landes auch Rückschlüsse auf<br />

seinen Entwicklungsstand ziehen.<br />

Ein wichtiger Zusammenhang zwischen der Demographie und der sozioökonomischen<br />

Entwicklung eines Lands zeigt ein Blick auf die Säuglingssterblichkeit mit seiner<br />

Korrelation zum Pro-Kopf-Einkommen eines Landes. Die Abb. 3 nach einem Entwurf von<br />

Dünckmann mit der Datengrundlage des World Population Data Sheets 1988 zeigt den<br />

deutlichen Zusammenhang der beiden Größen.<br />

43

Abb. 3: Dünckmann 2008.<br />

Die Grafik veranschaulicht den Zusammenhang zwischen dem Pro-Kopf-Einkommen<br />

eines Landes und der Säuglingssterblichkeit. Länder, die eine hohe Säuglingssterblichkeit<br />

aufweisen, verfügen meist über ein geringes Pro-Kopf-Einkommen. Unter diesem<br />

Gesichtspunkt soll nun auch die Säuglingssterblichkeit in <strong>Mali</strong> betrachtet werden. In Tab.<br />

4 ist sie in Vergleich zu Afrika und Deutschland gestellt. Es ist im Verlauf von 1950-55,<br />

ähnlich wie bei der Entwicklung der Sterberate, eine Abnahme der Säuglingssterblichkeit<br />

in <strong>Mali</strong>, wie auch in ganz Afrika festzustellen. Gleichzeitig ist der immense Unterschied<br />

zur Vergleichsgröße Deutschland auffallend. Die Diskrepanz zwischen <strong>Mali</strong> und<br />

Deutschland durchzieht den gesamten Betrachtungszeitraum. Mit der Grafik nach<br />