16 Schutzmaßnahmen in Niederspannungsanlagen

16 Schutzmaßnahmen in Niederspannungsanlagen

16 Schutzmaßnahmen in Niederspannungsanlagen

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

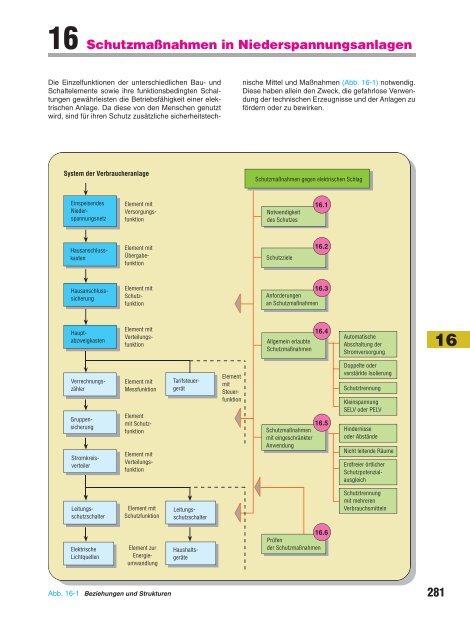

<strong>16</strong> <strong>Schutzmaßnahmen</strong> <strong>in</strong> <strong>Niederspannungsanlagen</strong><br />

Die E<strong>in</strong>zelfunktionen der unterschiedlichen Bau- und<br />

Schaltelemente sowie ihre funktionsbed<strong>in</strong>gten Schaltungen<br />

gewährleisten die Betriebsfähigkeit e<strong>in</strong>er elektrischen<br />

Anlage. Da diese von den Menschen genutzt<br />

wird, s<strong>in</strong>d für ihren Schutz zusätzliche sicherheitstech-<br />

System der Verbraucheranlage<br />

E<strong>in</strong>speisendes<br />

Niederspannungsnetz<br />

Hausanschlusskasten<br />

Hausanschlusssicherung<br />

Hauptabzweigkasten<br />

Verrechnungszähler<br />

Gruppensicherung<br />

Stromkreisverteiler<br />

Leitungsschutzschalter<br />

Elektrische<br />

Lichtquellen<br />

Element mit<br />

Versorgungsfunktion<br />

Element mit<br />

Übergabefunktion<br />

Element mit<br />

Schutzfunktion<br />

Element mit<br />

Verteilungsfunktion<br />

Element mit<br />

Messfunktion<br />

Element<br />

mit Schutzfunktion<br />

Element mit<br />

Verteilungsfunktion<br />

Element mit<br />

Schutzfunktion<br />

Element zur<br />

Energieumwandlung<br />

Abb. <strong>16</strong>-1 Beziehungen und Strukturen<br />

Tarifsteuergerät<br />

Leitungsschutzschalter<br />

Haushaltsgeräte<br />

Element<br />

mit<br />

Steuerfunktion<br />

nische Mittel und Maßnahmen (Abb. <strong>16</strong>-1) notwendig.<br />

Diese haben alle<strong>in</strong> den Zweck, die gefahrlose Verwendung<br />

der technischen Erzeugnisse und der Anlagen zu<br />

fördern oder zu bewirken.<br />

<strong>Schutzmaßnahmen</strong> gegen elektrischen Schlag<br />

Notwendigkeit<br />

des Schutzes<br />

Schutzziele<br />

<strong>16</strong>.1<br />

<strong>16</strong>.2<br />

<strong>16</strong>.3<br />

Anforderungen<br />

an <strong>Schutzmaßnahmen</strong><br />

Allgeme<strong>in</strong> erlaubte<br />

<strong>Schutzmaßnahmen</strong><br />

<strong>16</strong>.4<br />

<strong>16</strong>.5<br />

<strong>Schutzmaßnahmen</strong><br />

mit e<strong>in</strong>geschränkter<br />

Anwendung<br />

<strong>16</strong>.6<br />

Prüfen<br />

der <strong>Schutzmaßnahmen</strong><br />

Automatische<br />

Abschaltung der<br />

Stromversorgung<br />

Doppelte oder<br />

verstärkte Isolierung<br />

Schutztrennung<br />

Kle<strong>in</strong>spannung<br />

SELV oder PELV<br />

H<strong>in</strong>dernisse<br />

oder Abstände<br />

Nicht leitende Räume<br />

Erdfreier örtlicher<br />

Schutzpotenzialausgleich<br />

Schutztrennung<br />

mit mehreren<br />

Verbrauchsmitteln<br />

<strong>16</strong><br />

281

<strong>16</strong><br />

282<br />

<strong>16</strong>.1 Notwendigkeit des Schutzes gegen elektrischen Schlag<br />

<strong>16</strong>.1 Notwendigkeit des Schutzes<br />

gegen elektrischen Schlag<br />

Alle Wahrnehmungen und motorischen Aktivitäten der<br />

Menschen und Nutztiere werden über elektrische Impulse<br />

gesteuert. Diese schwachen Impulse werden<br />

von vergleichsweise starken elektrischen Strömen<br />

überlagert, wenn die Lebewesen Teil e<strong>in</strong>es Stromkreises<br />

werden.<br />

Bei üblichen<br />

● Spannungswerten<br />

<strong>in</strong> <strong>Niederspannungsanlagen</strong><br />

von<br />

und<br />

● e<strong>in</strong>em Widerstand des<br />

menschlichen Körpers<br />

von<br />

● nach e<strong>in</strong>er Wirkungszeit<br />

des elektrischen<br />

Stromes bis zu<br />

fließen<br />

● Körperströme von<br />

Im Vergleich zu den<br />

Wirkungsbereichen des<br />

50-Hz-Wechselstromes<br />

liegt die Stromstärke<br />

(Abb. 5-10)<br />

etwas unterhalb<br />

der<br />

Loslassschwelle,<br />

die nach<br />

1/10 s<br />

≈ 100 mA<br />

beträgt.<br />

Dadurch reagiert der<br />

menschliche Körper<br />

mit leichter<br />

Muskelverkrampfung<br />

und starker<br />

Schreckreaktion.<br />

230 V<br />

3 kΩ oder 1,3 kΩ<br />

1/10 s 1 s<br />

76,7 mA 176,9 mA<br />

weit oberhalb<br />

der<br />

Flimmerschwelle,<br />

die nach<br />

1 s<br />

≈ 70 mA<br />

beträgt.<br />

starker<br />

Muskelverkrampfung,Herzkammerflimmern,<br />

äußeren<br />

und <strong>in</strong>neren<br />

Verbrennungen.<br />

Unfallstatistiken zeigen, dass die Zahl der Unfälle<br />

durch gefährliche Körperströme im Vergleich zu anderen<br />

ger<strong>in</strong>g ist. Im Gegensatz dazu ist jedoch der Anteil<br />

der tödlichen Unfälle relativ hoch.<br />

Der E<strong>in</strong>fluss der ebenfalls <strong>in</strong> den elektrischen Anlagen<br />

auftretenden elektrischen und magnetischen Felder<br />

auf den menschlichen Organismus ist sehr unterschiedlich.<br />

Im Wesentlichen kann davon ausgegangen<br />

werden, dass das elektrische Feld auf den Menschen<br />

mit se<strong>in</strong>er verhältnismäßig leitenden Körperoberfläche<br />

trifft und somit kaum <strong>in</strong> den Körper e<strong>in</strong>dr<strong>in</strong>gen kann.<br />

Bei den <strong>in</strong> der Praxis vorkommenden elektrischen<br />

Feldstärken wird nicht e<strong>in</strong>mal die Wahrnehmbarkeitsschwelle<br />

erreicht.<br />

Gefährlich können jedoch elektrische Aufladungen<br />

werden.<br />

Elektrostatische Aufladungen s<strong>in</strong>d Ansammlungen positiver<br />

oder negativer elektrischer Ladungen durch<br />

– mechanische<br />

Vorgänge<br />

sowie<br />

– Influenzvorgänge<br />

Berühren und Trennen von<br />

Körpern unterschiedlicher<br />

Oberflächen (Reibungsvorgänge),<br />

Zerstäuben fester und Versprühen<br />

flüssiger Stoffe,<br />

Verschieben von Ladungen<br />

<strong>in</strong> Leitern durch den E<strong>in</strong>fluss<br />

e<strong>in</strong>es elektrischen Feldes.<br />

Der menschliche Körper ist elektrostatisch leitfähig und<br />

hat gegenüber Erde e<strong>in</strong>e Kapazität von annähernd<br />

150 pF. Bestehen die Schuhe oder der Fußboden aus<br />

e<strong>in</strong>em Isolierstoff, können die gespeicherten Ladungen<br />

nicht abfließen. Nur beim Berühren e<strong>in</strong>es leitfähigen,<br />

ungeladenen Teils (Türkl<strong>in</strong>ke, metallene Rohre) oder<br />

e<strong>in</strong>es ungeladenen Menschen erfolgt e<strong>in</strong> Ladungsaustausch.<br />

In wenigen Millisekunden fließen e<strong>in</strong>ige Milliampere<br />

ab. Bei großem Potenzialunterschied kann<br />

der Ladungsausgleich auch als Funkenüberschlag erfolgen.<br />

Der Ladungsausgleich ist bei e<strong>in</strong>em Potenzialunterschied<br />

von 2 kV spürbar und bereits bei 10 kV<br />

schmerzhaft. Direkte gesundheitliche Schädigungen<br />

entstehen nicht. Schmerzhafte Muskelkontraktionen<br />

können Fehlhandlungen auslösen, die zu Unfällen<br />

führen. Gefahren entstehen bei zündfähigen Gas-Luftgemischen.<br />

Messergebnisse können verfälscht werden.<br />

Arbeitspunkte elektronischer Bauelemente können<br />

sich ändern.<br />

Wirkungen von Magnetfeldern auf den menschlichen<br />

Körper können zurzeit wissenschaftlich nicht e<strong>in</strong>deutig<br />

bestimmt werden. Studien zur Krebshäufigkeit, die den<br />

Zusammenhang zwischen k<strong>in</strong>dlicher Leukämie und<br />

Magnetfeldern nicht ausschließen, zeigen e<strong>in</strong> une<strong>in</strong>heitliches<br />

Bild. In unabhängig vone<strong>in</strong>ander durchgeführten<br />

Versuchen konnte e<strong>in</strong>deutig nachgewiesen<br />

werden, dass e<strong>in</strong>e h<strong>in</strong>reichende elektromagnetische<br />

Verträglichkeit von Herzschrittmachern bei den relativ<br />

schwachen niederfrequenten elektrischen und magnetischen<br />

Feldern <strong>in</strong> den Bereichen des alltäglichen Lebens<br />

besteht.<br />

Die von den Verteilungsnetzbetreibern ermittelten maximalen<br />

magnetischen Flussdichten und elektrischen<br />

Feldstärken <strong>in</strong> elektrischen Anlagen und typischen<br />

Haushaltsgeräten liegen weit unter den def<strong>in</strong>ierten<br />

Sicherheitsgrenzwerten (Abb. <strong>16</strong>-2, Abb. <strong>16</strong>-3). Da die<br />

Feldstärkewerte bei Zunahme des Abstandes rasch<br />

abnehmen, liegen die tatsächlich auftretenden Werte<br />

der Haushaltsgeräte weit unter den Sicherheitsgrenzwerten.<br />

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und die Internationale<br />

Vere<strong>in</strong>igung für Strahlenschutz (IRPA) empfehlen<br />

abgestufte Richtwerte, je nach Dauer und Art<br />

der E<strong>in</strong>wirkung:

Vorsorge Sicherheit<br />

Vorsorgegrenzwert<br />

WHO/ IRPA 5 kV/m<br />

VDE 0848 7 kV/m<br />

Sicherheitsgrenzwert<br />

20 kV/m<br />

Transformatoren<br />

380-kV-Leitungen<br />

110-kV-Leitungen<br />

Mittelspannungsleitungen<br />

In Wohnungen und Gebäuden<br />

Haushaltsgeräte<br />

1 10 100 1000 10000 100000 1 Mio V/m 100 Mio<br />

<strong>16</strong>.1 Notwendigkeit des Schutzes gegen elektrischen Schlag<br />

DIN VDE 0848,<br />

30 kV/m bis 2 Std./Tag<br />

20 kV/m 5000 mT<br />

Teil 4, Okt. 89 7 500 mT bis 5 M<strong>in</strong>./Std.<br />

DIN VDE 0848,<br />

Teil 4, A2, Dez. 92<br />

Individuelle Wahrnehmungsschwellen<br />

Störschwellen für<br />

Herzschrittmacher<br />

Schwellen für<br />

Herzkammerflimmern<br />

elektrische Feldstärke<br />

Abb. <strong>16</strong>-2 Gesundheitliche Bedeutsamkeit elektrischer<br />

50-Hz-Felder<br />

Vorsorgegrenzwert<br />

WHO/ IRPA 100 mT<br />

VDE 0848 400 mT<br />

Sicherheitsgrenzwert<br />

5000 mT<br />

Transformatoren<br />

380-kV-Leitungen<br />

110-kV-Leitungen<br />

Mittelspannungsleitungen<br />

In Wohnungen und Gebäuden<br />

Haushaltsgeräte<br />

Individuelle<br />

Wahrnehmungsschwellen<br />

Störschwellen für<br />

Herzschrittmacher<br />

Schwellen für<br />

Herzkammerflimmern<br />

0,01 0,1 1 10 100 1000 10000 100000 mT 10 Mio<br />

magnetische Flussdichte<br />

Abb. <strong>16</strong>-3 Gesundheitliche Bedeutsamkeit magnetischer<br />

50-Hz-Felder<br />

Dauere<strong>in</strong>wirkung Kurzzeite<strong>in</strong>wirkung<br />

20 kV/m 5000 mT<br />

7 kV/m 400 mT<br />

30 kV/m bis 2 Std./Tag<br />

12 500 mT bis 5 M<strong>in</strong>./Std.<br />

10 kV/m 1000 mT<br />

bis 6 Std./Tag<br />

IRPA/WHO<br />

10 kV/m 1000 mT<br />

5 kV/m 100 mT<br />

Empfehlung wenige Std./Tag<br />

Tab. <strong>16</strong>-1 Grenzwerte für das elektrische und magnetische Feld (50/60 Hz)<br />

● e<strong>in</strong>en Sicherheitswert, der berücksichtigt, dass sich<br />

Menschen bei beruflichen Tätigkeiten begrenzte<br />

Zeit <strong>in</strong> Feldern aufhalten können,<br />

und<br />

● e<strong>in</strong>en Vorsorgewert für die Allgeme<strong>in</strong>heit. Diese Werte<br />

bildeten zunächst die Grundlage für die im Oktober<br />

1989 veröffentlichte und im Dezember 1992 angepasste<br />

Norm DIN VDE 0848 (Tab. <strong>16</strong>-1).<br />

Gefahren durch elektrische Körperströme, durch elektromagnetische<br />

Felder oder durch elektrisch gezündete<br />

Brände schränken die Sicherheit des Menschen e<strong>in</strong>.<br />

Steigende Sicherheit verr<strong>in</strong>gert die Gefahr. Das Risiko<br />

s<strong>in</strong>kt (Abb. <strong>16</strong>-4).<br />

Das allgeme<strong>in</strong>e Ziel der <strong>Schutzmaßnahmen</strong> besteht<br />

dar<strong>in</strong>, das Risiko durch den elektrischen<br />

Strom zu verr<strong>in</strong>gern.<br />

H<strong>in</strong>reichende Sicherheit <strong>in</strong> den unterschiedlichen elektrischen<br />

Anlagen kann nicht durch e<strong>in</strong>e e<strong>in</strong>heitliche<br />

Schutzmaßnahme erreicht werden.<br />

Gefahr<br />

Risiko ist höher als<br />

höchstes vertretbares<br />

Risiko<br />

hoch<br />

höchstes<br />

vertretbares<br />

Risiko<br />

Sicherheit<br />

Risiko ist niedriger als<br />

höchstes vertretbares<br />

Risiko<br />

Risiko niedrig<br />

Risiko ohne <strong>Schutzmaßnahmen</strong> Restrisiko<br />

Abb. <strong>16</strong>-4 Sicherheitsgrundsätze<br />

<strong>16</strong><br />

283

<strong>16</strong><br />

284<br />

<strong>16</strong>.2 Schutzziele<br />

<strong>16</strong>.2 Schutzziele<br />

<strong>16</strong>.2.1 Rangfolge der Mittel und<br />

Maßnahmen<br />

Die Gefahren des elektrischen Stromes können vermieden<br />

oder verr<strong>in</strong>gert werden, wenn die <strong>in</strong> den Normen<br />

aufgeführten sicherheitstechnischen Maßnahmen<br />

berücksichtigt werden.<br />

Sicherheitstechnische Maßnahmen s<strong>in</strong>d alle gestalterischen<br />

und beschreibenden Maßnahmen, die zur<br />

Vermeidung von Gefahren getroffen werden.<br />

Die Ziele der Sicherheitstechnik s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> nachstehender<br />

Rangfolge zu verwirklichen (Abb. <strong>16</strong>-5):<br />

Rangfolge<br />

1<br />

2<br />

3<br />

Technische<br />

Erzeugnisse<br />

s<strong>in</strong>d so zu<br />

gestalten, dass<br />

ke<strong>in</strong>e Gefahren<br />

vorhanden<br />

s<strong>in</strong>d.<br />

Ist e<strong>in</strong>e Gefährdung<br />

durch die<br />

unmittelbare<br />

Sicherheitstechnik<br />

nicht<br />

oder nur teilweiseauszuschließen,<br />

s<strong>in</strong>d<br />

„besondere<br />

sicherheitstechnische<br />

Mittel“<br />

anzuwenden.<br />

Führen die<br />

Maßnahmen<br />

nach 1. und 2.<br />

nicht oder nur<br />

unvollständig<br />

zum Ziel, s<strong>in</strong>d die<br />

Bed<strong>in</strong>gungen<br />

e<strong>in</strong>er gefahrlosen<br />

Verwendung <strong>in</strong><br />

Gebrauchs- und<br />

Betriebsanleitungen(Verhaltensregeln<br />

für den<br />

Nutzer)<br />

anzugeben.<br />

Unmittelbare<br />

Sicherheitstechnik<br />

Mittelbare<br />

Sicherheitstechnik<br />

Besondere sicherheitstechnische<br />

Mittel s<strong>in</strong>d alle E<strong>in</strong>richtungen <strong>in</strong><br />

oder an technischen Erzeugnissen,<br />

die ohne zusätzliche Funktion alle<strong>in</strong><br />

den Zweck haben, deren gefahrlose<br />

Verwendung zu fördern oder zu<br />

bewirken.<br />

H<strong>in</strong>weisende<br />

Sicherheitstechnik<br />

Abb. <strong>16</strong>-5 Ziele der Sicherheitstechnik<br />

Beispiel<br />

Spannungsführende<br />

Wicklungen<br />

e<strong>in</strong>es Motors<br />

durch das<br />

Gehäuse<br />

abdecken.<br />

Verb<strong>in</strong>dung des<br />

Motorgehäuses<br />

mit dem<br />

Schutzleiter des<br />

Netzes, um das<br />

Bestehenbleiben<br />

e<strong>in</strong>er durch e<strong>in</strong>en<br />

Körperschluss<br />

entstandenen<br />

gefährlichen<br />

Berürungsspannung<br />

zu<br />

verh<strong>in</strong>dern.<br />

5 Regeln zum<br />

Herstellen und<br />

Sichern des<br />

spannungsfreien<br />

Zustandes bei<br />

Instandhaltungsarbeiten<br />

am<br />

elektromotorischen<br />

Antrieb:<br />

1. Allpolig und<br />

allseitig<br />

abschalten<br />

2. Gegen<br />

Wiedere<strong>in</strong>schalten<br />

sichern<br />

3. Spannungsfreiheit<br />

feststellen<br />

4. Erden und<br />

Kurzschließen<br />

5. Gegen benachbarte,<br />

unter<br />

Spannung<br />

stehende Teile<br />

schützen<br />

<strong>16</strong>.2.2 Vorschriften und Bestimmungen<br />

Relativ früh wurden die Vorteile e<strong>in</strong>er nationalen Normung<br />

sowohl bei der Herstellung und bei dem Vertrieb<br />

elektrischer Betriebsmittel als auch bei der Festlegung<br />

von Sicherheitsanforderungen für das Errichten und<br />

Betreiben elektrischer Anlagen erkannt. Bereits am<br />

1. 1. 1896 s<strong>in</strong>d die „Sicherheitsvorschriften für elektrische<br />

Starkstromanlagen mit Spannungen bis 250 V<br />

zwischen zwei beliebigen Leitungen oder e<strong>in</strong>er Leitung<br />

und Erde“ vom Verband Deutscher Elektrotechniker<br />

als allgeme<strong>in</strong>e Vorschriften erklärt worden. Die fortschreitende<br />

Zusammenarbeit der Länder führte bald<br />

zur <strong>in</strong>ternationalen Normung, <strong>in</strong>sbesondere im grenzüberschreitenden<br />

Warenverkehr.<br />

In der Tabelle <strong>16</strong>-2 s<strong>in</strong>d die wichtigsten <strong>in</strong>ternationalen<br />

und nationalen Organisationen auf dem Gebiet der<br />

Normung elektrischer Betriebsmittel und Anlagen zusammengefasst.<br />

Das VDE-Vorschriftenwerk<br />

ist e<strong>in</strong>e Sammlung von Festlegungen,<br />

die vom Verband Deutscher Elektrotechniker<br />

herausgegeben wird. Die Festlegungen<br />

ersche<strong>in</strong>en als<br />

VDE-Bestimmungen, auch als deutsche Fassungen<br />

der Europanorm<br />

(EN) und der Harmonisierungsdokumente<br />

(HD)<br />

Sieenthalten sicherheitstechnische Festlegungen<br />

für<br />

– das Errichten und Betreiben elektrischer<br />

Anlagen<br />

– das Herstellen und Betreiben elektrischer<br />

Betriebsmittel und über<br />

– Eigenschaften, Bemessung, Prüfung,<br />

Schutz und Instandhaltung der Betriebsmittel<br />

und Anlagen.<br />

VDE-Leitl<strong>in</strong>ien<br />

Sieenthalten sicherheitstechnische Festlegungen<br />

als Beispielsammlung mit wesentlich<br />

erweitertem Entscheidungsspielraum<br />

für eigenverantwortliches Handeln<br />

des Anwenders.<br />

Beiblätter<br />

Sie enthalten zusätzliche Informationen<br />

zu den Bestimmungen und Leitl<strong>in</strong>ien ohne<br />

zusätzliche Festlegungen mit normativem<br />

Charakter.<br />

Die vom Verband Deutscher Elektrotechniker e. V. und<br />

vom Deutschen Institut für Normung e. V. als privatwirtschaftliche<br />

Organisationen <strong>in</strong> freier Selbstverwaltung<br />

herausgegebenen und zur Anwendung empfohlenen<br />

Bestimmungen und Regeln haben für sich alle<strong>in</strong> ke<strong>in</strong>e<br />

Gesetzeskraft. Aus rechtlicher Sicht haben sie nur<br />

Rechtsnormqualität.

Internationale Organisationen<br />

Bezeichnungen Bemerkungen<br />

IEC<br />

International Electrotechnical Commission;<br />

Internationale Elektrotechnische Kommission<br />

ISO<br />

International Organization for Standardization;<br />

Internationale Organisation für Normung<br />

CENELEC<br />

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique;<br />

Europäisches Komitee für elektrotechnische<br />

Normung<br />

CEN<br />

Comité Européen de Normalisation;<br />

Europäisches Komitee für Normung<br />

Nationale Organisationen<br />

Bezeichnungen Bemerkungen<br />

DIN<br />

Deutsches Institut für Normung e. V.<br />

VDE<br />

Verband Deutscher Elektrotechniker e. V.<br />

DKE<br />

Deutsche Elektrotechnische Kommission<br />

im DIN und VDE<br />

<strong>16</strong>.2 Schutzziele<br />

1906 gegründet; Mitglieder s<strong>in</strong>d die Nationalen<br />

Komitees von 44 Ländern; Sitz ist Genf<br />

Nichtelektrische Normung; Sitz ist Genf<br />

Nationale Normen und Vorschriften der Europäischen<br />

Geme<strong>in</strong>schaft (EG) vere<strong>in</strong>heitlichen oder<br />

durch „harmonisierte Normen“ ersetzen; Sitz ist Genf<br />

Nichtelektrische Normung der EG;<br />

Sitz ist Genf<br />

Herausgabe „Deutscher Normen“ für fast alle<br />

technischen und naturwissenschaftlichen<br />

Bereiche<br />

Gründung am 22. 1. 1893 <strong>in</strong> Berl<strong>in</strong><br />

Herausgabe von Bestimmungen und Leitl<strong>in</strong>ien<br />

für das Herstellen elektrischer Betriebsmittel,<br />

Errichten und Betreiben elektrischer Anlagen, Festlegungen<br />

über Eigenschaften, Bemessung, Prüfung<br />

und Schutz elektrischer Anlagen; Prüfen von Erzeugnissen<br />

durch VDE-Prüfstelle, die bereits 1920<br />

gegründet wurde.<br />

Gründung 1970 zur Harmonisierung der<br />

nationalen Normen mit den <strong>in</strong>ternationalen Bestimmungen.<br />

Tab. <strong>16</strong>-2 Organisationen für die Normung elektrischer Betriebsmittel und Anlagen<br />

Das heißt:<br />

Die Norm<br />

● ist ke<strong>in</strong>e zw<strong>in</strong>gende Verpflichtung, sondern e<strong>in</strong>e<br />

Empfehlung<br />

● kennzeichnet den Stand der Technik zum Zeitpunkt<br />

der Herausgabe und<br />

● kann durch gesetzliche Regelungen verb<strong>in</strong>dlich<br />

werden, z. B. durch<br />

– das Energiewirtschaftsgesetz<br />

(2. DVO zum EnWG)<br />

– die Unfallverhütungsvorschriften BGV A2, „Elektrische<br />

Anlagen und Betriebsmittel“<br />

– das Gerätesicherheitsgesetz.<br />

Grundlage der Aussagen <strong>in</strong> diesem Abschnitt ist<br />

DIN VDE 0100-410: 2007-06<br />

Errichten von <strong>Niederspannungsanlagen</strong><br />

Teil 4 – 41: <strong>Schutzmaßnahmen</strong> – Schutz gegen<br />

elektrischen Schlag<br />

Diese Sicherheitsgrundnorm behandelt geme<strong>in</strong>same<br />

Bestimmungen für elektrische Anlagen und Betriebsmittel<br />

zum Schutz von Personen und Nutztieren.<br />

H<strong>in</strong>weis: Für den Anwender e<strong>in</strong>er Norm ist nur die<br />

Norm selbst <strong>in</strong> ihrer neuesten Ausgabe maßgebend.<br />

<strong>16</strong><br />

285

<strong>16</strong><br />

286<br />

<strong>16</strong>.2 Schutzziele<br />

Für die Tätigkeiten im Berufsfeld Elektrotechnik s<strong>in</strong>d<br />

somit folgende grundlegende Vorschriften zu beachten<br />

(Abb. <strong>16</strong>-6):<br />

Basisvorschriften<br />

zum Fertigen<br />

elektrischer<br />

Betriebsmittel<br />

zum Errichten und<br />

Betreiben<br />

elektrischer Anlagen<br />

<strong>in</strong>sbesondere für<br />

Anlagen der Energietechnik,<br />

sog.<br />

Starkstromanlagen<br />

und speziell zur<br />

Gewährleistung des<br />

Schutzes der<br />

Anlagenbetreiber<br />

(meist Laien)<br />

Zusatzvorschriften<br />

für den<br />

Anschluss der<br />

elektrischen Anlagen<br />

an das öffentliche<br />

Versorgungsnetz<br />

und für den<br />

Errichter und Instandhalter<br />

der elektrischen<br />

Anlagen<br />

Abb. <strong>16</strong>-6 Vorschriften der Elektrotechnik<br />

DIN/VDE-Vorschriften<br />

VDE-Vorschriften<br />

der Gruppe 1<br />

– Energieanlagen<br />

VDE 0100-410<br />

Errichten von <strong>Niederspannungsanlagen</strong><br />

<strong>Schutzmaßnahmen</strong>;<br />

Schutz gegen elektrischen<br />

Schlag<br />

Technische<br />

Anschlussbed<strong>in</strong>gungen<br />

der<br />

Verteilungsnetzbetreiber<br />

TAB der VNB<br />

Unfallverhütungsvorschriften<br />

– Elektrische<br />

Anlagen und Betriebsmittel<br />

der<br />

Berufsgenossenschaft<br />

Fe<strong>in</strong>mechanik und<br />

Elektrotechnik<br />

UVV der BGVE<br />

<strong>16</strong>.2.3 Schutzebenen<br />

Beim Berühren z. B. von Außenleitern,<br />

des Neutralleiters,<br />

e<strong>in</strong>er Motorwicklung, also von<br />

Teilen, die betriebsmäßig unter<br />

Spannung stehen, fließen<br />

durch den Menschen gefährliche<br />

Körperströme (Abb. <strong>16</strong>-<br />

7a). Deshalb muss das Berühren<br />

aktiver Teile z. B. durch<br />

Isolierung oder Abdeckung<br />

aktive<br />

Teile<br />

verh<strong>in</strong>dert werden – Basisschutz –<br />

Bei e<strong>in</strong>em Isolationsfehler<br />

können<br />

– berührbare, leitfähige Teile<br />

e<strong>in</strong>es elektrischen Betriebsmittels,<br />

die nicht zum<br />

Betriebsstromkreis<br />

gehören, z. B. e<strong>in</strong>e Metallabdeckung<br />

oder<br />

– Teile, die nicht zur elektrischen<br />

Anlage gehören, jedoch<br />

e<strong>in</strong> elektrisches Potenzial<br />

übertragen können,<br />

z. B. metallene Rohrsysteme<br />

(Abb. <strong>16</strong>-7b), ebenfalls<br />

beim Berühren zu gefährlichen<br />

Körperströmen führen.<br />

Da die sog. Körper und<br />

fremden leitfähigen Teile<br />

berührbar s<strong>in</strong>d, müssen<br />

entsprechende <strong>Schutzmaßnahmen</strong><br />

beim Berühren wirksam<br />

werden, z. B. Schutz<br />

durch Abschalten und der<br />

Schutzpotenzialausgleich.<br />

Außenleiter<br />

Motorwicklung<br />

L1 L2 L3<br />

L1 L2 L3<br />

Metallrohr<br />

Isolierung<br />

I T<br />

leitfähige<br />

Abdeckung<br />

I T<br />

Schutz gegen<br />

direktes Berühren<br />

Körper<br />

fremde<br />

leitfähige<br />

Teile<br />

– Fehlerschutz –<br />

Schutz beim<br />

<strong>in</strong>direkten<br />

Berühren<br />

Abb. <strong>16</strong>-7a<br />

Gefährdung<br />

beim direkten<br />

Berühren<br />

Abb. <strong>16</strong>-7b<br />

Gefährdung<br />

beim <strong>in</strong>direkten<br />

Berühren

Die genannten Maßnahmen zum Verh<strong>in</strong>dern gefährlicher<br />

Berührungsströme werden den Schutzebenen<br />

Basis- und Fehlerschutz zugeordnet (Abb. <strong>16</strong>-8). Bei<br />

e<strong>in</strong>er erhöhten Gefährdung wird zusätzlich für bestimmte<br />

Bereiche sogar e<strong>in</strong> Schutz beim direkten<br />

Berühren gefordert.<br />

Aus dem Vorstehenden wird deutlich, dass sowohl für<br />

den Fachmann als auch für den Laien der oberste<br />

Grundsatz gelten muss:<br />

Arbeite an elektrischen Anlagen nur im spannungsfreien<br />

Zustand!<br />

Für das Herstellen und Sichern des spannungsfreien<br />

Zustandes gelten folgende Grundforderungen als<br />

sicherheitstechnische Regeln <strong>in</strong> zw<strong>in</strong>gender Reihenfolge:<br />

1. Allpolig und allseitig abschalten<br />

d. h. es s<strong>in</strong>d alle Leiter L1, L2, L3 und N bzw. L+<br />

und L– der Netze zu trennen. Bei e<strong>in</strong>er zweiseitigen<br />

E<strong>in</strong>speisung ist jeder Anschluss zu trennen.<br />

Deshalb<br />

– Öffnen des Schalters, <strong>in</strong> Hochspannungsanlagen<br />

ist e<strong>in</strong>e sichtbare Trennstrecke herzustellen<br />

oder<br />

– Ziehen des Netzsteckers oder<br />

– Entladen von Kondensatoren.<br />

2. Gegen Wiedere<strong>in</strong>schalten sichern<br />

d. h. e<strong>in</strong> Zuschalten der Spannung aus Unkenntnis<br />

der Situation muss verh<strong>in</strong>dert werden. Deshalb<br />

– sicheres Verwahren der Schmelze<strong>in</strong>sätze oder<br />

– Arretieren von Schalterantrieben oder<br />

– Anbr<strong>in</strong>gen von Warnschildern <strong>in</strong> Hochspannungsanlagen<br />

(U > 1 kV).<br />

3. Spannungsfreiheit feststellen<br />

d. h. am Arbeitsort ist die Potenzialfreiheit festzustellen.<br />

Deshalb<br />

– optische Kontrolle, dass die Geräte vom Netz<br />

getrennt s<strong>in</strong>d, oder<br />

– Feststellen mit Spannungssucher oder Multimeter,<br />

deren e<strong>in</strong>wandfreie Funktion unmittelbar<br />

vor und nach der Nutzung geprüft werden muss,<br />

oder<br />

– <strong>in</strong> Hochspannungsanlagen Feststellen mit berührungslosem<br />

Spannungsanzeiger.<br />

Zusätzlich ist <strong>in</strong> Hochspannungsanlagen<br />

U > 1 kV erforderlich:<br />

4. Erden und Kurzschließen<br />

d. h. an der Schaltstelle und am Arbeitsort s<strong>in</strong>d die<br />

aktiven Leiter zu erden und untere<strong>in</strong>ander nahezu<br />

widerstandslos zu verb<strong>in</strong>den.<br />

5. Gegen benachbarte, unter Spannung stehende<br />

Teile schützen<br />

d. h. e<strong>in</strong> zufälliges Berühren der im Arbeitsbereich<br />

bef<strong>in</strong>dlichen spannungsführenden Teile anderer<br />

Stromkreise ist zu verh<strong>in</strong>dern.<br />

<strong>16</strong>.3 Allgeme<strong>in</strong>e Anforderungen an <strong>Schutzmaßnahmen</strong><br />

Schutzebene Maßnahmen Anwendung<br />

Basisschutz<br />

Fehlerschutz<br />

Zusatzschutz<br />

zum<br />

Schutz gegen<br />

direktes Berühren<br />

Schutz beim<br />

<strong>in</strong>direkten Berühren<br />

Verstärkung des<br />

Basisschutzes<br />

oder<br />

Ergänzung des<br />

Fehlerschutzes<br />

Pflicht<br />

Pflicht<br />

Teil e<strong>in</strong>er Schutzmaßnahme<br />

unter<br />

• besonderen äußeren<br />

E<strong>in</strong>flüssen und<br />

• <strong>in</strong> e<strong>in</strong>igen speziellen<br />

Bereichen<br />

Abb. <strong>16</strong>-8 Schutzebenen zum Verh<strong>in</strong>dern gefährlicher<br />

Körperströme<br />

<strong>16</strong>.3 Allgeme<strong>in</strong>e Anforderungen<br />

an <strong>Schutzmaßnahmen</strong><br />

<strong>16</strong>.3.1 Anwendung und Ausnahmen<br />

Die Grundregel des Schutzes gegen elektrischen<br />

Schlag lautet:<br />

– Gefährliche aktive Teile dürfen nicht erreichbar,<br />

d. h. nicht berührbar se<strong>in</strong> und<br />

– erreichbare leitfähige Teile, die nicht zum Betriebsstromkreis<br />

gehören, dürfen weder unter normalen<br />

Bed<strong>in</strong>gungen noch unter E<strong>in</strong>fehlerbed<strong>in</strong>gungen<br />

aktiv, damit gefährlich spannungsführend<br />

werden.<br />

Der Schutz unter normalen Bed<strong>in</strong>gungen wird durch<br />

die Vorkehrungen des Basisschutzes gewährleistet,<br />

bisher als Schutz gegen direktes Berühren bezeichnet.<br />

Der Schutz unter E<strong>in</strong>fehlerbed<strong>in</strong>gungen s<strong>in</strong>d die Maßnahmen<br />

des Fehlerschutzes, bekannt als Schutz bei<br />

<strong>in</strong>direktem Berühren. Alternativ zu beiden Vorkehrungen<br />

kann der Schutz gegen elektrischen Schlag auch<br />

durch e<strong>in</strong>e verstärkte Schutzvorkehrung hergestellt<br />

werden (Abb.<strong>16</strong>-9).<br />

Basisschutz<br />

Schutz gegen elektrischen Schlag<br />

als<br />

Schutz unter normalen<br />

Bed<strong>in</strong>gungen<br />

durch<br />

und<br />

alternativ<br />

durch<br />

verstärkte<br />

Schutzvorkehrungen<br />

Fehlerschutz<br />

als<br />

Schutz unter E<strong>in</strong>fehlerbed<strong>in</strong>gungen<br />

Abb. <strong>16</strong>-9 Schutz gegen elektrischen Schlag<br />

<strong>16</strong><br />

287

<strong>16</strong><br />

288<br />

<strong>16</strong>.3 Allgeme<strong>in</strong>e Anforderungen an <strong>Schutzmaßnahmen</strong><br />

E<strong>in</strong>e Schutzmaßnahme muss stets<br />

– aus e<strong>in</strong>er geeigneten Komb<strong>in</strong>ation e<strong>in</strong>er Basisschutzvorkehrung<br />

und e<strong>in</strong>er unabhängigen Vorkehrung<br />

des Fehlerschutzes<br />

oder<br />

– e<strong>in</strong>er verstärkten Schutzvorkehrung bestehen, die<br />

gleichzeitig den Basis- und den Fehlerschutz gewährleistet.<br />

Als Teil e<strong>in</strong>er Schutzmaßnahme wird unter bestimmten<br />

Bed<strong>in</strong>gungen der äußeren E<strong>in</strong>flüsse und <strong>in</strong> besonderen<br />

Räumen e<strong>in</strong> zusätzlicher Schutz gefordert.<br />

In jedem Teil e<strong>in</strong>er elektrischen Anlage müssen e<strong>in</strong>e<br />

oder mehrere <strong>Schutzmaßnahmen</strong> angewendet werden.<br />

Sie s<strong>in</strong>d mitbestimmend für die Auswahl und die<br />

Installation der Betriebsmittel. Werden <strong>in</strong> derselben<br />

Anlage oder <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Raum mehrere <strong>Schutzmaßnahmen</strong><br />

angewendet, dürfen sie sich gegenseitig <strong>in</strong> ihrer<br />

Schutzwirkung nicht nachteilig bee<strong>in</strong>flussen.<br />

Von den neun <strong>Schutzmaßnahmen</strong> s<strong>in</strong>d vier allgeme<strong>in</strong><br />

sowohl <strong>in</strong> elektrischen Anlagen der Industrie, des Gewerbes<br />

und auch des Wohnungsbaus erlaubt, die restlichen<br />

dagegen nur e<strong>in</strong>geschränkt.<br />

So dürfen Anlagen mit oder ohne Fehlerschutz mit<br />

Vorkehrungen des Basisschutzes unter besonderen<br />

Bed<strong>in</strong>gungen nur zugänglich se<strong>in</strong> durch<br />

Elektrofachkräfte oder elektrotechnisch unterwiesene<br />

Personen bzw. solche, die beaufsichtigt werden.<br />

In den Anlagen mit Basisschutz unter normalen<br />

Bed<strong>in</strong>gungen, die ausschließlich durch Elektrofachkräfte<br />

oder elektrotechnisch unterwiesene Personen<br />

überwacht werden, dürfen spezielle Vorkehrungen<br />

des Fehlerschutzes angewendet werden<br />

(Abb. <strong>16</strong>-10).<br />

Damit soll ausgeschlossen werden, dass unbefugte<br />

Änderungen <strong>in</strong> der elektrischen Anlage vorgenommen<br />

werden.<br />

Allgeme<strong>in</strong> erlaubte <strong>Schutzmaßnahmen</strong> können auch<br />

unter den Gesichtspunkten der Netzsystemabhängigkeit,<br />

den Schutzzielen und dem Vorhandense<strong>in</strong> e<strong>in</strong>es<br />

Schutzleiters geordnet werden (Abb. <strong>16</strong>-11).<br />

Können bestimmte e<strong>in</strong>zelne Bed<strong>in</strong>gungen e<strong>in</strong>er<br />

Schutzmaßnahme nicht erfüllt werden, müssen zusätzliche<br />

Maßnahmen so angewendet werden, dass<br />

mit den vorhandenen Basisschutz- und Fehlerschutzvorkehrungen<br />

derselbe Sicherheitsgrad erreicht wird.<br />

Dies trifft zum Beispiel bei der Funktionskle<strong>in</strong>spannung<br />

FELV zu.<br />

In Ausnahmefällen kann e<strong>in</strong> Bestandteil e<strong>in</strong>er Schutzmaßnahme<br />

entfallen.<br />

Vorkehrungen des Basisschutzes s<strong>in</strong>d im Allgeme<strong>in</strong>en<br />

<strong>in</strong> Kle<strong>in</strong>spannungssystemen nicht erforderlich<br />

– bei SELV- und PELV-Systemen, deren Nennspannungen<br />

AC 12 V oder DC 30 V nicht überschreiten<br />

und<br />

– bei normalen, trockenen Umgebungsbed<strong>in</strong>gungen<br />

für<br />

• SELV-Stromkreise, deren Nennspannung AC 25 V<br />

oder DC 60 V nicht überschreitet sowie<br />

• PELV-Stromkreise, deren Nennspannung AC 25 V<br />

oder DC 60 V nicht überschreitet und deren Körper<br />

und/oder aktiven Teilen durch e<strong>in</strong>en Schutzleiter<br />

mit der Haupterdungsschiene verbunden s<strong>in</strong>d.<br />

System des<br />

Verteilungsnetzbetreibers<br />

Netzsystemabhängige<br />

Maßnahme<br />

NetzsystemunabhängigeMaßnahme<br />

Schutz durch automatische<br />

Abschaltung<br />

der Stromversorgung<br />

Schutz durch<br />

doppelte oder verstärkte<br />

Isolierung<br />

Schutz durch<br />

Schutztrennung zur<br />

Versorgung e<strong>in</strong>es<br />

Verbrauchsmittels<br />

Schutz durch<br />

Kle<strong>in</strong>spannung<br />

SELV und PELV<br />

Schutzziel<br />

Abb. <strong>16</strong>-11 Ordnung der allgeme<strong>in</strong> erlaubten<br />

<strong>Schutzmaßnahmen</strong><br />

<strong>Schutzmaßnahmen</strong> gegen elektrischen Schlag<br />

Allgeme<strong>in</strong> erlaubte<br />

<strong>Schutzmaßnahmen</strong><br />

<strong>Schutzmaßnahmen</strong><br />

mit e<strong>in</strong>geschränkter<br />

Anwendung<br />

Maßnahme verh<strong>in</strong>dert<br />

das Bestehenbleiben<br />

e<strong>in</strong>er zu hohen<br />

Berührungsspannung<br />

Maßnahme verh<strong>in</strong>dert<br />

das Entstehen e<strong>in</strong>er<br />

zu hohen Berührungsspannung<br />

Schutz<br />

durch automatische<br />

Abschaltung der Stromversorgung<br />

Schutz<br />

durch doppelte oder<br />

verstärkte Isolierung<br />

Schutz<br />

durch Schutztrennung zur<br />

Versorgung e<strong>in</strong>es<br />

Verbrauchsmittels<br />

Schutz<br />

durch Kle<strong>in</strong>spannung<br />

SELV und PELV<br />

Anlagen, die ausschließlich<br />

durch ausgewählte Personen<br />

zugänglich s<strong>in</strong>d<br />

Schutz<br />

durch H<strong>in</strong>dernisse<br />

Schutz<br />

durch Anordnung<br />

außerhalb des Handbereichs<br />

Anlagen, die ausschließlich<br />

durch Elektrofachkräfte<br />

betrieben und überwacht<br />

werden<br />

Schutz<br />

durch nicht leitende<br />

Umgebung<br />

Schutz<br />

durch erdfreien örtlichen<br />

Schutzpotenzialausgleich<br />

Schutz<br />

durch Schutztrennung<br />

mehrerer Verbrauchsmittel<br />

Abb. <strong>16</strong>-10 Systematik der <strong>Schutzmaßnahmen</strong>

Vorkehrungen des Fehlerschutzes dürfen bei folgenden<br />

Betriebsmitteln entfallen:<br />

– Betriebsmittel, die so kle<strong>in</strong> s<strong>in</strong>d (etwa 50 x 50 mm),<br />

dass sie <strong>in</strong> ke<strong>in</strong>em nennenswerten Kontakt mit dem<br />

menschlichen Körper kommen und der Anschluss e<strong>in</strong>es<br />

Schutzleiters kaum möglich und unzuverlässig<br />

wäre, z. B. Bolzen, Niete, Kabelschellen<br />

– Metallrohre oder andere Metallgehäuse zum Schutz<br />

von Betriebsmitteln mit doppelter oder verstärkter<br />

Isolierung<br />

– Nicht erreichbare Stahlbewehrung von Betonmasten<br />

für Freileitungen<br />

– Metallene Stützen von Freileitungsisolatoren, die<br />

außerhalb des Handbereiches am Gebäude befestigt<br />

s<strong>in</strong>d.<br />

<strong>16</strong>.3.2 Netzsysteme<br />

Netzsysteme s<strong>in</strong>d hier im S<strong>in</strong>ne des Schutzes gegen<br />

elektrischen Schlag die Versorgungsnetze (regionale<br />

Verteilungsnetze) mit ihren Verbraucheranlagen.<br />

Art und Anzahl der<br />

aktiven Leiter des<br />

Versorgungsnetzes<br />

– Gleichstrom oder<br />

Wechselstrom<br />

– Zweileiter-, Dreileiteroder<br />

Vierleiternetz<br />

Merkmale der Netzsysteme<br />

Art der<br />

Erdverb<strong>in</strong>dungen<br />

– der e<strong>in</strong>speisenden<br />

Stromquelle,<br />

z.B. Sekundärwicklung<br />

des Netztransformators<br />

– der Körper der<br />

Betriebsmittel <strong>in</strong> der<br />

elektrischen Anlage<br />

Für die gebräuchlichen Drehstromnetze ergeben sich<br />

nach der Art der Erdverb<strong>in</strong>dungen die <strong>in</strong> der Tab. <strong>16</strong>-3<br />

aufgeführten Möglichkeiten.<br />

Elemente des<br />

Netzsystems<br />

Merkmale<br />

des<br />

Netzsystems<br />

Stromquelle und Versorgungsnetz<br />

Sekundärwicklung<br />

des Transformators<br />

– alle Netzpunkte s<strong>in</strong>d von Erde isoliert (I)<br />

– Dreileiternetz L1, L2, L3<br />

Vierleiternetz L1, L2, L3, N<br />

Netzpunkt, meist<br />

Sternpunkt des<br />

Transformators<br />

über Betriebserder<br />

geerdet (T)<br />

Tab. <strong>16</strong>-3 Merkmale der Netzsysteme<br />

Drehstromnetz<br />

– Dreileiternetz<br />

oder<br />

– Vierleiternetz<br />

mit Neutralleiter<br />

– Vierleiternetz<br />

mit PEN-Leiter<br />

<strong>16</strong>.3 Allgeme<strong>in</strong>e Anforderungen an <strong>Schutzmaßnahmen</strong><br />

– Fünfleiternetzmit<br />

getrenntem Schutzund<br />

Neutralleiter<br />

In den <strong>in</strong>ternational genormten Bezeichnungen der<br />

Netzsysteme bedeutet<br />

● Erster Buchstabe<br />

– Erdungsverhältnisse des Netzes mit Stromquelle<br />

T franz. terre, direkte Erdung e<strong>in</strong>es Punktes<br />

(niederohmiger Betriebserder)<br />

I engl. isolation, Isolierung aller aktiven Leiter<br />

von Erde oder Verb<strong>in</strong>dung e<strong>in</strong>es Punktes mit<br />

Erde über e<strong>in</strong>e Impedanz (hochohmiger Erdungswiderstand)<br />

● Zweiter Buchstabe<br />

– Erdungsverhältnisse der Körper der elektrischen<br />

Betriebsmittel<br />

T Körper direkt geerdet (Anlagenerder, Schutzerder),<br />

unabhängig von e<strong>in</strong>er möglichen Erdung<br />

e<strong>in</strong>es Netzpunktes<br />

N Körper direkt über e<strong>in</strong>en Netzleiter mit dem<br />

Betriebserder verbunden, im Allgeme<strong>in</strong>en der<br />

Sternpunkt der Transformatorenwicklung<br />

● Zusätzliche Buchstaben des TN-Systems<br />

– Anordnung des Neutralleiters und des Schutzleiters<br />

S engl. separated, Realisierung der Neutralleiterfunktion<br />

(Rückleiter) und der Schutzleiterfunktion<br />

durch getrennte Leiter<br />

C engl. comb<strong>in</strong>ed, Neutralleiter- und Schutzleiterfunktion<br />

<strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Leiter (PEN-Leiter) komb<strong>in</strong>iert.<br />

H<strong>in</strong>weis:<br />

P E N - Leiter<br />

engl. neutral, Neutralleiterfunktion<br />

engl. earth, geerdeter Leiter<br />

engl. protection, Schutzleiterfunktion<br />

In den Netzsystemen der Abb. <strong>16</strong>-12 s<strong>in</strong>d die Leiter<br />

ihrem Verwendungszweck entsprechend nach DIN gekennzeichnet:<br />

PE<br />

Schutzleiter<br />

PEN<br />

N<br />

Verbraucheranlage<br />

e<strong>in</strong>phasige und<br />

dreiphasige Verbrauchsmittel<br />

Körper der<br />

Betriebsmittel s<strong>in</strong>d<br />

geerdet (T)<br />

Körper der<br />

Betriebsmittel s<strong>in</strong>d<br />

geerdet (T)<br />

Körper der<br />

Betriebsmittel s<strong>in</strong>d<br />

über Netzleiter (N)<br />

direkt mit Betriebserder<br />

verbunden<br />

PEN-Leiter<br />

Neutralleiter<br />

Bezeichnung<br />

IT-System<br />

TT-System<br />

TN-C-System<br />

TN-S-System<br />

<strong>16</strong><br />

289

<strong>16</strong><br />

<strong>16</strong>.4 Allgeme<strong>in</strong> erlaubte <strong>Schutzmaßnahmen</strong><br />

Betriebserder<br />

Betriebserder<br />

Betriebserder<br />

Körper<br />

Körper<br />

IT-System<br />

290 Abb. <strong>16</strong>-12 Systeme und Erdverb<strong>in</strong>dungen<br />

PE<br />

TT-System<br />

TN-System<br />

Körper<br />

PE<br />

TN-C-S-System<br />

TN-C-System TN-S-System<br />

A<br />

B<br />

Betriebserder<br />

Körper<br />

TN-C-System<br />

TN-S-System<br />

Körper<br />

Anlagenerder<br />

Anlagenerder<br />

A<br />

B<br />

L1<br />

L2<br />

L3<br />

L1<br />

L2<br />

L3<br />

N<br />

L1<br />

L2<br />

L3<br />

PE<br />

N<br />

L1<br />

L2<br />

L3<br />

PEN<br />

L1<br />

L2<br />

L3<br />

N<br />

PE<br />

<strong>16</strong>.4 Allgeme<strong>in</strong> erlaubte <strong>Schutzmaßnahmen</strong><br />

<strong>16</strong>.4.1 Vorkehrungen des Basisschutzes<br />

unter normalen Bed<strong>in</strong>gungen<br />

Maßnahmen des Basisschutzes sollen das unbeabsichtigte<br />

oder beabsichtigte Berühren aktiver Teile<br />

durch Personen und Nutztiere verh<strong>in</strong>dern.<br />

Aktive Teile s<strong>in</strong>d solche, die bei e<strong>in</strong>em ungestörten Betrieb<br />

unter Spannung stehen, also<br />

– im Drehstromnetz die Außenleiter L1; L2; L3 und der<br />

Neutralleiter N,<br />

H<strong>in</strong>weis:<br />

Vere<strong>in</strong>barungsgemäß nicht der PEN-Leiter!<br />

– Im Gleichstromnetz der Plusleiter L+ , der M<strong>in</strong>usleiter<br />

L– und der Mittelleiter M.<br />

– In den Betriebsmitteln alle leitfähigen Teile, die<br />

zum Betriebsstromkreis gehören, z. B. die Klemmen<br />

der Abzweigdosen, die Wicklungen der Transformatoren<br />

und Motoren, die Kabelschuhe <strong>in</strong> den<br />

Endverschlüssen.<br />

Die folgenden Maßnahmen sehen den Schutz unter<br />

normalen Bed<strong>in</strong>gungen vor und s<strong>in</strong>d dort zu verwenden,<br />

wo sie als e<strong>in</strong> Teil der gewählten Schutzmaßnahme<br />

festgelegt s<strong>in</strong>d.<br />

Maßnahmen des Basisschutzes<br />

Basisisolierung<br />

aktiver Teile<br />

Abdeckungen oder<br />

Umhüllungen<br />

Vollständiger Schutz gegen absichtliches und unabsichtliches<br />

Berühren aktiver Teile<br />

Die Realisierung dieser Maßnahmen s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> der Regel<br />

nicht Aufgabe des Anlagenerrichters, d. h. den Basisschutz<br />

vor Ort herzustellen. Vielmehr s<strong>in</strong>d diese Vorkehrungen<br />

überwiegend herstellerseitig bei den zu<br />

<strong>in</strong>stallierenden Betriebsmitteln <strong>in</strong> ihrer konstruktiven<br />

Ausführung <strong>in</strong>tegriert.<br />

Basisisolierung aktiver Teile<br />

Grundlegende Forderungen:<br />

– Die Isolierung muss die aktiven Teile vollständig abdecken.<br />

– Sie darf nur durch Zerstörung entfernt werden können.<br />

– Die Isolierung von Betriebsmitteln muss mit der für<br />

sie zuständigen Norm übere<strong>in</strong>stimmen.<br />

Beachte: Farben und Lacke s<strong>in</strong>d für sich alle<strong>in</strong> ke<strong>in</strong><br />

ausreichender Schutz gegen direktes Berühren.<br />

Der Isolierlack e<strong>in</strong>es Spulendrahtes ist deshalb nur e<strong>in</strong>e<br />

Betriebsisolierung<br />

, die e<strong>in</strong>en W<strong>in</strong>dungsschluss<br />

verh<strong>in</strong>dert, damit den ungestörten<br />

Betrieb ermöglichen<br />

soll.

17<br />

330<br />

17 Installationsanlagen<br />

unter<br />

„normalen“ Bed<strong>in</strong>gungen<br />

17.1<br />

Elektro<strong>in</strong>stallation<br />

<strong>in</strong> Wohngebäuden<br />

• Hausanschluss<br />

• Schutzpotenzialausgleich<br />

• Hauptstromversorgung<br />

• Zählerplatz<br />

• Stromkreisverteiler<br />

• Wohnungs<strong>in</strong>stallation<br />

Abb. 17-1 Beziehungen und Strukturen<br />

Anforderungsgerechte Verteilung<br />

sowie exakte Messung und Verrechnung<br />

der Elektroenergie <strong>in</strong> der Verbraucheranlage<br />

Automatisierung<br />

von Funktionsabläufen<br />

17.3<br />

Busvernetzte<br />

Installationssysteme<br />

• Hausleittechnik<br />

• Gebäudesystemtechnik (EIB)<br />

17.4<br />

Auswahl und Bemessung<br />

der Installationsleitungen<br />

• Mechanische Festigkeit<br />

• Strombelastbarkeit<br />

• Spannungsfall<br />

• Überstromschutz<br />

unter Berücksichtigung<br />

zusätzlicher Bed<strong>in</strong>gungen<br />

17.2<br />

Elektro<strong>in</strong>stallation<br />

<strong>in</strong> Räumen und Anlagen<br />

besonderer Art<br />

• Landwirtschaftliche Betriebsstätten<br />

• Mediz<strong>in</strong>isch genutzte Bereiche<br />

• Feuergefährdete Betriebsstätten<br />

• Baustellen<br />

• Camp<strong>in</strong>gplätze

17.1 Elektro<strong>in</strong>stallation <strong>in</strong><br />

Wohngebäuden<br />

17.1.1 Hausanschluss<br />

und Hausanschlussraum<br />

Die elektrische Verb<strong>in</strong>dung zwischen dem Niederspannungs-Verteilungsnetz<br />

und der Anlage des<br />

Abnehmers (Kunden) wird als Hausanschluss bezeichnet.<br />

Hausanschlüsse können aus e<strong>in</strong>em Kabel- oder e<strong>in</strong>em<br />

Freileitungsnetz gespeist werden. Jeder Hausanschluss<br />

endet am Hausanschlusskasten (HAK). In ihm<br />

s<strong>in</strong>d die Hausanschlusssicherungen untergebracht.<br />

Die Art des Hausanschlusses und die Anordnung des<br />

Hausanschlusskastens legt der zuständige Netzbetreiber<br />

fest.<br />

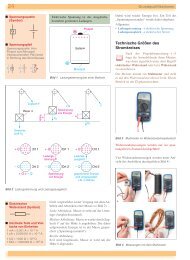

Freileitungsnetz Kabelnetz<br />

Freileitungsanschluss Kabelanschluss<br />

Dachständer-<br />

Anschluss<br />

Montagefläche<br />

für Zählerschrank<br />

bei<br />

zentraler<br />

Zählanlage<br />

Wand-Anschluss<br />

Hausanschlusskasten<br />

Hauptleitung<br />

Heizungsvorlauf<br />

Heizungsrücklauf<br />

Gas<strong>in</strong>nenleitung<br />

Fernmeldeleitung<br />

m<strong>in</strong>d. 1800<br />

m<strong>in</strong>destens 2000<br />

Hausanschlusskasten<br />

≥ 500<br />

m<strong>in</strong>d. 2000<br />

Gebäudeaußenwand<br />

Abb. 17-2 Hausanschlussraum<br />

Erdgleiche<br />

Haupterdungsschiene<br />

Frischwasserleitung<br />

Gas-, Wasser- und<br />

Heizungs<strong>in</strong>stallation<br />

Elektro<strong>in</strong>stallation<br />

Fernmeldeleitung<br />

Isolierstück<br />

Fundamenterder<br />

Abwasserleitung<br />

17.1 Elektro<strong>in</strong>stallation <strong>in</strong> Wohngebäuden<br />

In Neuanlagen wird der Kabelanschluss bevorzugt. Die<br />

Wünsche des Projektanten (bzw. des Bauherrn) oder<br />

auch die des Elektro-Fachbetriebes, der die nachfolgende<br />

Abnehmeranlage errichtet, werden nach Möglichkeit<br />

berücksichtigt. Der Hausanschluss wird vom<br />

Netzbetreiber selbst oder <strong>in</strong> se<strong>in</strong>em Auftrag errichtet.<br />

Der HAK gehört zur Anlage des Netzbetreibers. An den<br />

abgehenden Anschlussstellen beg<strong>in</strong>nt die Abnehmeranlage.<br />

Der Netzbetreiber stellt e<strong>in</strong>e s<strong>in</strong>usförmige Dreiphasen-<br />

Wechselspannung mit der Frequenz f = 50 Hz und den<br />

Nennspannungen 400 V (zwischen den Außenleitern)<br />

und 230 V (zwischen e<strong>in</strong>em Außenleiter und dem Neutralleiter<br />

bzw. PEN-Leiter) zur Verfügung. Die tatsächliche<br />

Betriebsspannung am Übergabepunkt darf von der<br />

Nennspannung <strong>in</strong> den zulässigen Grenzen (±10 %)<br />

abweichen.<br />

Hausanschlussraum<br />

Für größere Wohngebäude (und Gebäude mit anderer<br />

Nutzung) wird e<strong>in</strong> Hausanschlussraum gefordert, <strong>in</strong><br />

dem der Hausanschlusskasten angeordnet werden<br />

kann. Der Bauherr hat dafür die baulichen Voraussetzungen<br />

zu schaffen. Bei Gebäuden bis zu vier<br />

Wohne<strong>in</strong>heiten besteht diese Forderung nicht.<br />

Die Netzbetreiber verlangen bei Gebäuden mit<br />

mehreren Wohne<strong>in</strong>heiten (bzw. bei Gebäuden vergleichbarer<br />

Größe, die nicht Wohnzwecken dienen)<br />

meist e<strong>in</strong>en gesonderten Hausanschlussraum.<br />

E<strong>in</strong> solcher Raum muss an der Gebäudeaußenwand<br />

liegen. Durch diese werden neben dem Elektroanschluss<br />

auch alle anderen Anschlussleitungen<br />

(Wasser, Gas, Fernwärme, …) geführt. Bef<strong>in</strong>den sich<br />

im Hausanschlussraum Anschlüsse anderer Versorgungsträger,<br />

sollte er e<strong>in</strong>e wirksame Entwässerung besitzen<br />

und belüftbar se<strong>in</strong>. Temperaturen unter 0 °C dürfen<br />

nicht auftreten.<br />

Für die Raumgröße gelten M<strong>in</strong>destmaße (Abb. 17-2).<br />

Hausanschlussräume sollen m<strong>in</strong>destens 2m lang,<br />

2 m hoch und 1,80 m breit se<strong>in</strong>.<br />

Im Raum müssen nach der Installation aller für den Betrieb<br />

erforderlichen E<strong>in</strong>richtungen e<strong>in</strong>e Bedienungsund<br />

Arbeitsfläche von m<strong>in</strong>destens 1,20 m Breite und<br />

e<strong>in</strong>e Durchgangshöhe von wenigstens 1,80 m erhalten<br />

bleiben.<br />

Der Hausanschlussraum darf nicht für andere Zwecke<br />

zusätzlich genutzt werden, er muss über allgeme<strong>in</strong> zugängliche<br />

Räume erreicht werden können und verschließbar<br />

se<strong>in</strong>. Im Raum müssen e<strong>in</strong>e Leuchte mit<br />

Schalter an der Tür und für Wartungsarbeiten e<strong>in</strong>e<br />

Steckdose vorhanden se<strong>in</strong>. Bei nicht unterkellerten<br />

Gebäuden darf sich der Hausanschlussraum im Erdgeschoss<br />

bef<strong>in</strong>den.<br />

Kabelanschluss<br />

Das Kabel wird <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Tiefe von 0,60 m … 0,80 m unterhalb<br />

der Geländeoberfläche <strong>in</strong> den Hausanschlussraum<br />

e<strong>in</strong>geführt. Durch die Gebäudeaußenwand wird<br />

das Kabel <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Schutzrohr geführt, das wasser-<br />

17<br />

331

17<br />

332<br />

17.1 Elektro<strong>in</strong>stallation <strong>in</strong> Wohngebäuden<br />

dicht abgeschlossen wird und e<strong>in</strong> Gefälle nach außen<br />

hat (Abb. 17-3).<br />

Der Leiterquerschnitt des Kabels, die Größe des Hausanschlusskastens<br />

und die für den Hausanschluss zu<br />

wählenden NH-Sicherungen werden durch die Zahl<br />

der zu versorgenden Wohnungen und durch die Art ihrer<br />

Versorgung (mit oder ohne elektrische Warmwasserzubereitung,<br />

mit oder ohne elektrische Speicherheizung)<br />

bestimmt. Die Festlegung hierzu trifft der<br />

VNB <strong>in</strong> Absprache mit der verantwortlichen Fachkraft<br />

des Elektro<strong>in</strong>stallationsbetriebes, der die Abnehmeranlage<br />

errichtet.<br />

Freileitungsanschluss<br />

Die Gebäudee<strong>in</strong>führung kann durch das Dach (Dachständere<strong>in</strong>führung)<br />

oder durch die Wand (Wande<strong>in</strong>führung)<br />

erfolgen. Die Anschlüsse müssen stets so<br />

ausgeführt werden, dass e<strong>in</strong> möglicher Lichtbogen-<br />

Kurzschluss ke<strong>in</strong>e Gefahr für das Entstehen e<strong>in</strong>es<br />

Brandes am Gebäude darstellt. Mantelleitungen und<br />

Kabel können ohne besonderen Schutz durch nichtbrennbare<br />

Wände geführt werden. Bei brennbaren<br />

Wänden muss die Verlegung <strong>in</strong> bzw. auf lichtbogenfesten<br />

Materialien erfolgen.<br />

Dachständer belasten das Dachgebälk. Es muss e<strong>in</strong>e<br />

genügend hohe Festigkeit besitzen, um den Leitungszug<br />

aufnehmen zu können. Über den Standort des<br />

Dachständers entscheidet der Netzbetreiber. Die E<strong>in</strong>führungsleitung<br />

<strong>in</strong> das Gebäude wird durch das Dachständerrohr<br />

geführt. Der Hausanschlusskasten wird<br />

unmittelbar an oder unter dem Rohr angebracht. Dachständer<br />

<strong>in</strong> Normalausführung dürfen nur <strong>in</strong> nicht feuergefährdeten<br />

und trockenen Räumen enden.<br />

Dachständer dürfen nicht direkt geerdet werden, um<br />

bei Berühren e<strong>in</strong>es Außenleiters mit dem Ständer Erdschlussströme<br />

und damit verbundene Brandgefahren<br />

auszuschließen.<br />

Dachständer dürfen wegen der Gefahr e<strong>in</strong>es Brandes<br />

durch Erdschluss weder geerdet noch mit dem<br />

Schutzleiter des versorgenden Netzes verbunden<br />

werden.<br />

700<br />

Erdgleiche<br />

Mauerdurchführung<br />

Schutzrohr<br />

Gefälle nach außen<br />

Kabelgrabensohle<br />

Abb. 17-3 Wasserdichte Kabele<strong>in</strong>führung<br />

Keller<br />

Hausanschlussraum<br />

Abdichtr<strong>in</strong>g<br />

7 500<br />

Zementmörtel-<br />

Abdichtung<br />

Als Schutzmaßnahme gegen elektrischen Schlag <strong>in</strong><br />

Standrohrnähe sollte der Standort ausreichend isoliert<br />

werden (Schutz durch nicht leitende Räume). Bei e<strong>in</strong>er<br />

vorhandenen Anlage für den äußeren Blitzschutz muss<br />

das Dachständerrohr über e<strong>in</strong>e Schutzfunkenstrecke<br />

<strong>in</strong> diese Anlage e<strong>in</strong>bezogen werden (vgl. dazu Abschnitt<br />

24.2). Alle Hausanschlüsse mit Freileitungsanschluss<br />

müssen so gestaltet werden, dass e<strong>in</strong>e spätere<br />

Umstellung auf e<strong>in</strong>en Kabelanschluss e<strong>in</strong>fach vorzunehmen<br />

ist. Es wird empfohlen, vom Zählerplatz <strong>in</strong><br />

den Keller e<strong>in</strong> Leerrohr mit m<strong>in</strong>destens 36 mm lichter<br />

Weite zu verlegen. Dieses kann (vorläufig) den Potenzialausgleichsleiter<br />

(TN-System) bzw. den Hauptschutzleiter<br />

(TT-System) aufnehmen, der den Zählerplatz<br />

mit der Haupterdungschiene verb<strong>in</strong>det.<br />

17.1.2 Schutzpotenzialausgleich über die<br />

Haupterdungsschiene<br />

Die elektrische Anlage bildet <strong>in</strong> den Gebäuden geme<strong>in</strong>sam<br />

mit den Wasser-, Gas- und Heizungssystemen<br />

e<strong>in</strong> verzweigtes Netz leitfähiger Teile. Diese bestehen<br />

teils unabhängig nebene<strong>in</strong>ander, teils s<strong>in</strong>d sie<br />

mite<strong>in</strong>ander verbunden. Fehler und Mängel <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em<br />

Leitungssystem können sich ungünstig auf e<strong>in</strong> anderes<br />

System auswirken. Dies gilt ganz besonders wegen<br />

der Möglichkeit des Verschleppens elektrischer Spannungen.<br />

Um beim Auftreten solcher Mängel e<strong>in</strong>e Schutzwirkung<br />

gegen Berührungsspannungen zu erzielen, wird e<strong>in</strong><br />

Schutzpotenzialausgleich zwischen allen metallenen<br />

Systemen gefordert. Durch e<strong>in</strong>e widerstandsarme<br />

Verb<strong>in</strong>dung aller dieser Teile wird ihnen e<strong>in</strong> (annähernd)<br />

gleiches Potenzial vermittelt. Die Spannungen,<br />

die im Fehlerfall zwischen verschiedenen Rohrsystemen<br />

auftreten können, werden durch den Schutzpotenzialausgleich<br />

stark herabgesetzt oder ganz vermieden<br />

(Abb. 17-4).<br />

Der Schutzpotenzialausgleich über die Haupterdungsschiene<br />

(früher: Hauptpotenzialausgleich) soll an zentraler<br />

Stelle nahe dem Hausanschlusskasten (meist im<br />

Hausanschlussraum) vorgenommen werden. Durch<br />

Anschluss an e<strong>in</strong>en <strong>in</strong> das Gebäudefundament e<strong>in</strong>gelegten<br />

Erder wird das Potenzial vorgegeben und gleich<br />

bleibend festgelegt. Alle Rohrleitungssysteme werden<br />

über die Schutzpotenzialausgleichsleitungen untere<strong>in</strong>ander<br />

und durch den Schutzleiter auch mit den Körpern<br />

der Verbrauchsmittel verbunden.<br />

Durch den Schutzpotenzialausgleich über die<br />

Haupterdungsschiene (früher: Hauptpotenzialausgleich)<br />

werden Potenzialunterschiede zwischen leitfähigen<br />

Rohrsystemen untere<strong>in</strong>ander und zwischen<br />

diesen und den Körpern der elektrischen Verbrauchsmittel<br />

weitgehend vermieden.<br />

Fundamenterder<br />

Der <strong>in</strong> das Gebäudefundament e<strong>in</strong>gelegte Erder<br />

besteht meist aus verz<strong>in</strong>ktem Rund- oder Bandstahl.<br />

Der Durchmesser muss wenigstens 10 mm betragen<br />

(Abb. 17-5). Beim Bandstahl s<strong>in</strong>d die Abmessungen<br />

25 mm x 4 mm bzw. 30 mm x 3,5 mm.

a)<br />

Fehlerstelle<br />

b)<br />

z. B. NYM-Leitung<br />

Fehlerstelle<br />

z. B. NYM-Leitung<br />

Rohrsystem 1<br />

Rohrsystem 1<br />

z. B. U B > 50 V<br />

Rohrsystem 2<br />

Rohrsystem 2<br />

Abb. 17-4 Berührungsspannung zwischen benachbarten<br />

metallenen Systemen<br />

a) ohne Schutzpotenzialausgleich<br />

b) mit Schutzpotenzialausgleich<br />

Anschlussfahne<br />

Hausanschlussraum<br />

U B = 0 V<br />

Schutzpotenzialausgleichsleiter<br />

Fundamenterder<br />

Abb. 17-5 Fundamenterder, Anordnung im E<strong>in</strong>zelhaus<br />

17.1 Elektro<strong>in</strong>stallation <strong>in</strong> Wohngebäuden<br />

Der Fundamenterder ist als geschlossener R<strong>in</strong>g <strong>in</strong><br />

die Fundamente der äußeren Gebäudemauern unterhalb<br />

der Sperrschicht e<strong>in</strong>zubr<strong>in</strong>gen.<br />

Durch Abstandhalter ist beim E<strong>in</strong>br<strong>in</strong>gen des Betons <strong>in</strong><br />

das Fundament der Stahl so zu positionieren, dass er<br />

allseitig von Beton umhüllt wird. Verb<strong>in</strong>dungen <strong>in</strong>nerhalb<br />

des Erders und für Anschlussfahnen s<strong>in</strong>d durch<br />

Schweiß-, Schraub- oder Keilverb<strong>in</strong>dung herzustellen<br />

(Abb. 17-6).<br />

E<strong>in</strong>e Anschlussfahne des Fundamenterders wird <strong>in</strong><br />

den Hausanschlussraum geführt. Ihre Länge ist so zu<br />

bemessen, dass e<strong>in</strong> direkter Anschluss an die Haupterdungsschiene<br />

erfolgen kann. An der Austrittsstelle<br />

der Anschlussfahne aus dem Beton muss diese gegen<br />

Korrosion geschützt se<strong>in</strong>. Das kann durch e<strong>in</strong>e Korrosionsschutzb<strong>in</strong>de<br />

oder durch Kunststoffummantelung<br />

erfolgen (Abb. 17-7).<br />

S<strong>in</strong>d z. B. für die Anlage des äußeren Blitzschutzes zusätzliche<br />

Anschlüsse an den Fundamenterder erforderlich,<br />

so s<strong>in</strong>d weitere Anschlussfahnen an den vorgesehenen<br />

Stellen anzubr<strong>in</strong>gen (vgl. auch Abb. 17-5).<br />

Erdreich<br />

m<strong>in</strong>d. 300<br />

Mauerwerk<br />

Keilverb<strong>in</strong>dung<br />

Keilverb<strong>in</strong>dung<br />

Schraubverb<strong>in</strong>dung<br />

HE-Schiene<br />

Anschlussfahne<br />

Kellerboden<br />

Gebäudefundament<br />

Fundamenterder<br />

Abb. 17-6<br />

Herstellen<br />

von<br />

Abzweigungen<br />

und Verb<strong>in</strong>dungen<br />

Abb. 17-7<br />

Fundamenterder<br />

mit Anschlussfahne<br />

17<br />

333

17<br />

334<br />

17.1 Elektro<strong>in</strong>stallation <strong>in</strong> Wohngebäuden<br />

Schutzpotenzialausgleichsleitungen<br />

Über der Ausführungsstelle des Fundamenterders <strong>in</strong><br />

den Hausanschlussraum wird die Haupterdungsschiene<br />

montiert. Sie ist das Zentrum des Schutzpotenzialausgleichs.<br />

An diese Schiene werden angeschlossen<br />

und damit untere<strong>in</strong>ander elektrisch verbunden (Abb.<br />

17-8):<br />

– die Anschlussfahne des Fundamenterders (Haupterdungsleiter),<br />

– alle fremden leitfähigen Teile, d.h. die verschiedenen<br />

Rohrsysteme, aber auch metallenen Gebäude-<br />

Konstruktionsteile (über Potenzialausgleichsleiter),<br />

– (bei vorhandenem TN-System) der aus dem Netz<br />

des Netzbetreibers ankommende PEN-Leiter,<br />

– (im TT-System) der <strong>in</strong> die Abnehmeranlage weiterführende<br />

Hauptschutzleiter.<br />

Der Anschluss der jeweiligen Rohrsysteme erfolgt, <strong>in</strong><br />

Fließrichtung gesehen, nach der ersten Trennstelle<br />

(Wasserzähler, Isolierzwischenstück im Gasrohr). Es<br />

ist zweckmäßig und auch zulässig, mehrere Rohrsysteme<br />

unterbrechungsfrei zu verb<strong>in</strong>den und diese<br />

über e<strong>in</strong>e geme<strong>in</strong>same Schutzpotenzialausgleichsleitung<br />

an die Haupterdungsschiene anzuschließen.<br />

Der Querschnitt der Schutzpotenzialausgleichsleitungen<br />

im Bereich der Haupterdungsschiene richtet sich<br />

nach dem Querschnitt des größten Schutzleiters der<br />

elektrischen Anlage. In Tab. 17-1 s<strong>in</strong>d die Zusammenhänge<br />

dargestellt (vgl. dazu auch Abschnitt <strong>16</strong>.6).<br />

Der Querschnitt der Potenzialausgleichsleitungen<br />

im Bereich der Haupterdungsschiene muss m<strong>in</strong>destens<br />

halb so groß se<strong>in</strong> wie der Querschnitt des<br />

größten Schutzleiters der Anlage; 6 mm 2 dürfen<br />

nicht unterschritten, 25 mm 2 brauchen nicht überschritten<br />

zu werden.<br />

Schutzpotenzialausgleichsleiter werden grün-gelb gekennzeichnet.<br />

Wenn e<strong>in</strong>adrige Mantelleitungen (NYM)<br />

verlegt werden, genügt es, die Enden der Leitungen<br />

dauerhaft grün-gelb zu kennzeichnen.<br />

Metallene Wasser- und Gasrohrsysteme dürfen nicht<br />

mehr als Erder benutzt werden. Immer muss der gebäudeeigene<br />

Fundamenterder alle<strong>in</strong> die erforderliche<br />

Erderwirkung erbr<strong>in</strong>gen. Die Verb<strong>in</strong>dung metallener<br />

Rohrsysteme über Schutzpotenzialausgleichsleiter bedeutet<br />

jedoch nicht deren verbotene Benutzung als<br />

Erder. Die Erderwirkung ist hierbei zwangsläufig und<br />

nicht zu vermeiden.<br />

Leiterquerschnitt<br />

<strong>in</strong> mm 2 Cu<br />

Außenleiter 10 <strong>16</strong> 25 35 50 70 95<br />

größter Schutzleiter 10 <strong>16</strong> <strong>16</strong> <strong>16</strong> 25 35 50<br />

Schutzpotenzialausgleichsleiter<br />

6 10 10 10 <strong>16</strong> 25 25<br />

Tab. 17-1 Querschnitt für Schutzpotenzialausgleichsleiter<br />

Die ständig leitfähige Überbrückung des Wasserzählers<br />

ist bei Verwendung metallener Wasserrohre nicht<br />

erforderlich. Die Überbrückung wäre nur dann notwendig,<br />

wenn auch bei Ausbau des Zählers die Erderwirkung<br />

des Wasserrohres fortbestehen sollte. Und<br />

genau das ist unzulässig.<br />

Das Gasrohrnetz darf auf ke<strong>in</strong>en Fall <strong>in</strong> die Erdung e<strong>in</strong>bezogen<br />

werden; es ist aus diesem Grund von der<br />

Gasleitung im Gebäude<strong>in</strong>neren durch e<strong>in</strong> Isolierstück<br />

elektrisch getrennt. E<strong>in</strong>e Überbrückung des Isolierstückes<br />

ist verboten. Die bei e<strong>in</strong>em möglichen Fehlerfall<br />

kurzzeitig über dem Isolierstück liegende Spannung<br />

dürfte nur e<strong>in</strong>e ger<strong>in</strong>ge Gefahr darstellen, zumal<br />

der vom Potenzialausgleichssystem isolierte Abschnitt<br />

des Gasrohrnetzes nur sehr selten berührt wird.<br />

Wird das Gebäude mit e<strong>in</strong>er Anlage für den äußeren<br />

Blitzschutz oder auch nur mit e<strong>in</strong>em geerdeten Antennenstandrohr<br />

versehen, so muss dem Isolierstück<br />

besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden. Am<br />

Isolierstück könnte bei Blitze<strong>in</strong>wirkung e<strong>in</strong>e Überspannung<br />

anstehen, die zum Überspr<strong>in</strong>gen des Blitzstromes<br />

führen kann. Zu diesem Zweck wird das Isolierstück<br />

mit e<strong>in</strong>er blitzstromtragfähigen Überspannungsschutze<strong>in</strong>richtung,<br />

meist e<strong>in</strong>er Funkenstrecke,<br />

überbrückt (vgl. auch Abschnitt 24.2). Die Planung und<br />

Ausführung dieser Maßnahme ist Bestandteil des<br />

Schutzes vor Blitze<strong>in</strong>wirkungen.<br />

Verb<strong>in</strong>dung 1)<br />

bei Freileitungsanschluss<br />

1)<br />

Hausanschlusskasten<br />

zur<br />

Antenne<br />

Heizungsvorlauf<br />

Heizungsrücklauf<br />

Gas<strong>in</strong>nenleitung<br />

Gebäudeaußenwand<br />

Erdgleiche<br />

leitfähige<br />

Gebäudeteile,<br />

z. B. Stahlkonstruktionen<br />

Frischwasserleitung<br />

Anschlussfahne<br />

Fundamenterder<br />

1) Je nach Schutzmaßnahme zum PE- oder PEN-Leiter<br />

Abwasserleitung<br />

Abb. 17-8 Schutzpotenzialausgleich über die Haupterdungsschiene<br />

im Hausanschlussraum

17.1.3 Hauptstromversorgung<br />

Die elektrische Verb<strong>in</strong>dung zwischen dem Hausanschlusskasten<br />

(Übergabestelle des Netzbetreibers)<br />

und dem Zählerplatz wird als Hauptleitung bezeichnet.<br />

In diesem Leitungsabschnitt wird elektrische Energie<br />

transportiert, die noch nicht messtechnisch erfasst ist.<br />

Hauptstromversorgungssysteme umfassen alle<br />

Hauptleitungen und andere Betriebsmittel nach der<br />

Übergabestelle des Netzbetreibers, die nicht gemessene<br />

elektrische Energie führen.<br />

Diese Anlagenteile müssen e<strong>in</strong>em unberechtigten Zugang<br />

entzogen werden, sie werden plombiert. Plombenverschlüsse<br />

dürfen nur vom Elektro-Fachbetrieb<br />

mit Zustimmung des Netzbetreibers geöffnet werden.<br />

Dies darf nur im Gefahrenfall umgangen werden, wobei<br />

der Netzbetreiber danach unverzüglich <strong>in</strong> Kenntnis<br />

zu setzen ist.<br />

Die Hauptleitungen s<strong>in</strong>d so zu führen, dass sie leicht<br />

zugänglich s<strong>in</strong>d (Kellerflure, Treppenhäuser). Im Kellergeschoss<br />

dürfen die Hauptleitungen auf der Wandoberfläche<br />

verlegt werden. Ab Kellerdecke aufwärts erfolgt<br />

die Legung <strong>in</strong> Schächten, Rohren, Kanälen oder<br />

auch unter Putz. Aussparungen dafür sollten bereits<br />

bei der Gebäudeplanung berücksichtigt werden.<br />

Hauptleitungen dürfen jedoch nicht geme<strong>in</strong>sam <strong>in</strong><br />

Kanälen oder Schächten mit Rohrleitungen, z. B. Wasser-<br />

oder Heizungsleitungen, verlegt werden.<br />

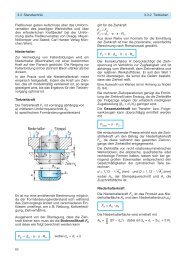

Hauptleitungen s<strong>in</strong>d grundsätzlich als Drehstromleitungen<br />

auszuführen.<br />

Ihr Leiterquerschnitt ist so zu bemessen, dass er<br />

mit der <strong>in</strong> Abb. 17-9 ersichtlichen Nennstromstärke belastet<br />

werden kann.<br />

Für Wohnungen, <strong>in</strong> denen das Wasser für Bade- und<br />

Duschzwecke mit elektrischer Energie erwärmt wird,<br />

müssen Hauptleitungen e<strong>in</strong>e M<strong>in</strong>destbelastbarkeit<br />

Abb. 17-9<br />

M<strong>in</strong>destbelastbarkeit<br />

von<br />

Hauptleitungen<br />

Sche<strong>in</strong>leistung S<br />

150<br />

kVA<br />

100<br />

90<br />

80<br />

70<br />

60<br />

50<br />

40<br />

30<br />

20<br />

10<br />

I n<br />

<strong>16</strong>0<br />

A<br />

125<br />

100<br />

80<br />

63*<br />

Nennstrom der Überstrom-Schutze<strong>in</strong>richtung<br />

A: mit elektrischer Warmwasserbereitung<br />

für Bade- oder<br />

Duschzwecke<br />

17.1 Elektro<strong>in</strong>stallation <strong>in</strong> Wohngebäuden<br />

nach Kennl<strong>in</strong>ie A besitzen. Nach Kennl<strong>in</strong>ie B ist bei<br />

Wohnungen ohne elektrische Warmwasserzubereitung<br />

zu verfahren. In Gebäuden mit elektrischer Raumheizung<br />

s<strong>in</strong>d die Hauptleitungen <strong>in</strong> Absprache mit dem<br />

zuständigen Netzbetreiber zu dimensionieren.<br />

Hauptleitungen müssen e<strong>in</strong>e M<strong>in</strong>destbelastbarkeit<br />

von 63 A haben, ihr M<strong>in</strong>destquerschnitt beträgt<br />

10 mm 2 Cu.<br />

In elektrischen Anlagen des gewerblichen Bereiches<br />

werden die Belastbarkeit und der Querschnitt der<br />

Hauptleitung meist aus der Leistung der e<strong>in</strong>zelnen Verbraucher<br />

ermittelt. Dabei ist es wichtig, über die<br />

Gleichzeitigkeit ihres Betreibens unterrichtet zu se<strong>in</strong>.<br />

Das ist umso notwendiger, je umfangreicher e<strong>in</strong>e Anlage<br />

ist und je mehr Verbrauchsmittel <strong>in</strong> ihr arbeiten. Man<br />

bezieht <strong>in</strong> solchen Fällen e<strong>in</strong>en Gleichzeitigkeitsfaktor g<br />

e<strong>in</strong>. Dieser berücksichtigt, dass nicht alle Verbrauchsmittel<br />

gleichzeitig e<strong>in</strong>geschaltet oder mit Volllast betrieben<br />

werden. Er ist e<strong>in</strong> Erfahrungswert und gibt an, welcher<br />

Teil der Verbraucherleistungen als Dauerbelastung<br />

zu erwarten ist.<br />

Art des Energie- Gleichzeitigkeitsbezuges<br />

faktor g<br />

Beleuchtungsmittel 0,9 … 1<br />

Küchengeräte 0,6<br />

Heizung, Lüftung 0,8<br />

elektrische Masch<strong>in</strong>en 0,6<br />

Aufzüge 0,9<br />

Schulen, K<strong>in</strong>dergärten 0,6 … 0,9<br />

Gaststätten, Hotels 0,4 … 0,7<br />

Kaufhäuser, Supermärkte 0,7 … 0,9<br />

Büros 0,4 … 0,8<br />

Holz verarbeitende Betriebe 0,2 … 0,6<br />

Metall verarbeitende Betriebe 0,2 … 0,4<br />

Baustellen 0,2 … 0,5<br />

Tab. 17-2 Gleichzeitigkeitsfaktoren<br />

B: ohne elektrische Warmwasserbereitung<br />

für Bade- oder Duschzwecke<br />

* M<strong>in</strong>destabsicherung I n = 63 A zur Sicherstellung<br />

der Selektivität zu den Stromkreissicherungen<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 30 40<br />