Beispiel einer 2. Schulaufgabe - FOS-Friedberg

Beispiel einer 2. Schulaufgabe - FOS-Friedberg

Beispiel einer 2. Schulaufgabe - FOS-Friedberg

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

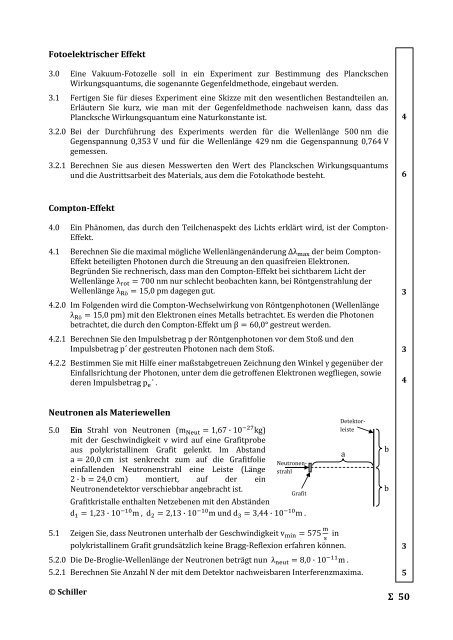

Fotoelektrischer Effekt<br />

3.0 Eine Vakuum-Fotozelle soll in ein Experiment zur Bestimmung des Planckschen<br />

Wirkungsquantums, die sogenannte Gegenfeldmethode, eingebaut werden.<br />

3.1 Fertigen Sie für dieses Experiment eine Skizze mit den wesentlichen Bestandteilen an.<br />

Erläutern Sie kurz, wie man mit der Gegenfeldmethode nachweisen kann, dass das<br />

Plancksche Wirkungsquantum eine Naturkonstante ist.<br />

3.<strong>2.</strong>0 Bei der Durchführung des Experiments werden für die Wellenlänge die<br />

Gegenspannung und für die Wellenlänge die Gegenspannung<br />

gemessen.<br />

3.<strong>2.</strong>1 Berechnen Sie aus diesen Messwerten den Wert des Planckschen Wirkungsquantums<br />

und die Austrittsarbeit des Materials, aus dem die Fotokathode besteht.<br />

Compton-Effekt<br />

4.0 Ein Phänomen, das durch den Teilchenaspekt des Lichts erklärt wird, ist der Compton-<br />

Effekt.<br />

4.1 Berechnen Sie die maximal mögliche Wellenlängenänderung der beim Compton-<br />

Effekt beteiligten Photonen durch die Streuung an den quasifreien Elektronen.<br />

Begründen Sie rechnerisch, dass man den Compton-Effekt bei sichtbarem Licht der<br />

Wellenlänge nur schlecht beobachten kann, bei Röntgenstrahlung der<br />

Wellenlänge dagegen gut.<br />

4.<strong>2.</strong>0 Im Folgenden wird die Compton-Wechselwirkung von Röntgenphotonen (Wellenlänge<br />

) mit den Elektronen eines Metalls betrachtet. Es werden die Photonen<br />

betrachtet, die durch den Compton-Effekt um gestreut werden.<br />

4.<strong>2.</strong>1 Berechnen Sie den Impulsbetrag p der Röntgenphotonen vor dem Stoß und den<br />

Impulsbetrag p´ der gestreuten Photonen nach dem Stoß.<br />

4.<strong>2.</strong>2 Bestimmen Sie mit Hilfe <strong>einer</strong> maßstabgetreuen Zeichnung den Winkel gegenüber der<br />

Einfallsrichtung der Photonen, unter dem die getroffenen Elektronen wegfliegen, sowie<br />

deren Impulsbetrag .<br />

Neutronen als Materiewellen<br />

5.0 Ein Strahl von Neutronen ( )<br />

mit der Geschwindigkeit wird auf eine Grafitprobe<br />

aus polykristallinem Grafit gelenkt. Im Abstand<br />

ist senkrecht zum auf die Grafitfolie<br />

einfallenden Neutronenstrahl eine Leiste (Länge<br />

montiert, auf der ein<br />

Neutronendetektor verschiebbar angebracht ist.<br />

Grafitkristalle enthalten Netzebenen mit den Abständen<br />

, und .<br />

5.1 Zeigen Sie, dass Neutronen unterhalb der Geschwindigkeit<br />

polykristallinem Grafit grundsätzlich keine Bragg-Reflexion erfahren können.<br />

5.<strong>2.</strong>0 Die De-Broglie-Wellenlänge der Neutronen beträgt nun .<br />

5.<strong>2.</strong>1 Berechnen Sie Anzahl N der mit dem Detektor nachweisbaren Interferenzmaxima.<br />

© Schiller<br />

Neutronenstrahl<br />

Grafit<br />

in<br />

Detektor-<br />

leiste<br />

a<br />

b<br />

b<br />

4<br />

6<br />

3<br />

3<br />

4<br />

3<br />

5<br />

8