Materialmappe zu "Die Physiker" - Theater Pforzheim

Materialmappe zu "Die Physiker" - Theater Pforzheim

Materialmappe zu "Die Physiker" - Theater Pforzheim

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

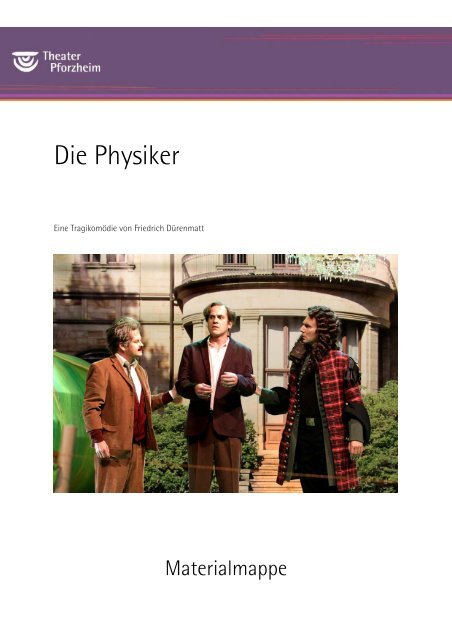

<strong>Die</strong> Physiker<br />

Eine Tragikomödie von Friedrich Dürenmatt<br />

<strong>Materialmappe</strong>

<strong>Materialmappe</strong> <strong>zu</strong> „<strong>Die</strong> Physiker“<br />

Inhaltsverzeichnis<br />

Inhaltsverzeichnis......................................................................................................................... 2<br />

1. Vorwort.................................................................................................................................... 3<br />

2. Friedrich Dürrenmatt….............................................................................................................. 4<br />

2.1 Dürrenmatts „21 Punkte <strong>zu</strong> den Physikern“ ......................................................................... 4<br />

2.2 Weitere Werke .................................................................................................................... 5<br />

3. Das Stück ................................................................................................................................. 6<br />

3.1 Goldener, armer König Salomo............................................................................................ 6<br />

4. Besonderheiten der Inszenierung .............................................................................................. 7<br />

4.1 Das Regiekonzept ............................................................................................................... 7<br />

4.1 Kostüme / Bühnenbild......................................................................................................... 8<br />

5. <strong>Die</strong> Physiker – Eine Komödie ..................................................................................................... 9<br />

6. <strong>Die</strong> wichtigsten Figuren .......................................................................................................... 13<br />

7. Wissenschaft: Chancen und Gefahren ..................................................................................... 14<br />

7.1 Atombombe: <strong>Die</strong> Verantwortung der Wissenschaftler.................................................. 16<br />

7.2 Fritz Haber........................................................................................................................ 17<br />

7.3 Wernher von Braun – Held der Raumfahrt oder Kriegsverbrecher?..................................... 17<br />

7.4 Gesellschaftliche Moral des Wissenschaftlers..................................................................... 18<br />

8. <strong>Die</strong> Geschichte der Psychiatrie ................................................................................................ 20<br />

8.1 Antike und Mittelalter...................................................................................................... 20<br />

8.2 17. und 18. Jahrhundert................................................................................................... 21<br />

8.3 18. Jahrhundert bis heute ................................................................................................ 21<br />

8.3.1 Das dunkle Kapitel: Nationalsozialismus.......................................................................... 22<br />

9. Der Beruf Kostümassistentin: Gabriela Wanzek........................................................................ 24<br />

10. Ein <strong>Theater</strong>-Knigge ............................................................................................................... 27<br />

11. Quellen................................................................................................................................. 28<br />

2

<strong>Materialmappe</strong> <strong>zu</strong> „<strong>Die</strong> Physiker“<br />

1. Vorwort<br />

Liebe Leserinnen und Leser,<br />

die Tragikomödie „<strong>Die</strong> Physiker“ ist eines der bekanntesten Werke Friedrich Dürrenmatts. Es<br />

beinhaltet zahlreiche Themen, die <strong>zu</strong>m Zeitpunkt der Veröffentlichung wesentlich das<br />

gesellschaftliche, wissenschaftliche und politische Leben bestimmten. Im Mittelpunkt steht<br />

natürlich die Frage nach der Verantwortung von Forschung und Wissenschaft und deren -<br />

<strong>zu</strong>mindest manchmal - sehr zweifelhaften Folgen für die Menschheit. Das Thema hat bis heute<br />

nichts an Brisanz eingebüßt. Anfang der sechziger Jahre dachte man dabei an die Kernspaltung,<br />

heute an Retortenbabys, Klone, Präimplantationsdiagnostik und Gerätemedizin. Topaktuell bietet<br />

das Stück also eine Möglichkeit, sich im Rahmen des Schulunterrichtes über sämtliche Probleme<br />

der heutigen Gesellschaft <strong>zu</strong> beschäftigen.<br />

In dieser Mappe finden sie zahlreiche Hintergrundinformationen über die <strong>Pforzheim</strong>er<br />

Inszenierung, wie <strong>zu</strong>m Beispiel das Regiekonzept, die Kostüme und die Einsichten in die Berufe am<br />

<strong>Theater</strong>. Außerdem finden Sie hier viele Materialien, die für den Unterricht interessant sind, wie die<br />

Geschichte der Psychiatrie, die Komödiengattung und die Wissenschaftsethik. <strong>Die</strong> Mappe dient <strong>zu</strong>r<br />

Vor- und Nachbereitung des <strong>Theater</strong>besuches mit den Schülern, da sie außer den theoretischen<br />

Auseinanderset<strong>zu</strong>ngen viele praktische Übungen und Diskussionsanregungen beinhaltet.<br />

Wenn Sie noch Fragen oder Anregungen haben, können Sie gerne Kontakt mit uns aufnehmen. Wir<br />

freuen uns immer über ein Feedback von Ihnen. Wir hoffen, Sie und Ihre Schüler bald als Gäste in<br />

unserem Haus begrüßen <strong>zu</strong> dürfen und wünschen Ihnen viel Spaß beim Durchstöbern der<br />

<strong>Materialmappe</strong>.<br />

Mit freundlichen Grüßen<br />

Ihre <strong>Theater</strong>pädagoginnen am <strong>Theater</strong> <strong>Pforzheim</strong>,<br />

Margarita Rudenstein,<br />

Nathalia Kahlert<br />

Tel.: 07231 – 39 3259 oder 07231 – 39 1473<br />

theater.paedagogik@stadt-pforzheim.de<br />

3

<strong>Materialmappe</strong> <strong>zu</strong> „<strong>Die</strong> Physiker“<br />

2. Friedrich Dürrenmatt…<br />

wurde am 5. Januar 1921 in Konolfingen, einem Dorf im<br />

Kanton Bern, als Sohn eines Pfarrers geboren. Sein<br />

Großvater Ulrich Dürrenmatt war Redakteur einer<br />

Landzeitung und Verfasser satirischer Gedichte. Sein Vater<br />

wollte, dass Friedrich Theologie studiert. Dürrenmatt<br />

wollte Maler werden, doch <strong>zu</strong> einem Kunststudium kam es<br />

trotzdem nicht. Professionelle Maler machten sich<br />

teilweise über seine Bilder lustig, deshalb wandte er sich<br />

enttäuscht von der Kunst ab. Also studierte er nach seinem<br />

Abitur 1941 Literatur, Philosophie und Naturwissenschaften<br />

in Bern und Zürich. 1946 heiratete er die<br />

Schauspielerin Lotti Geißler und bekam einen Sohn und zwei Töchter mit ihr. Er begann mit dem<br />

Schreiben von kleinen Erzählungen für verschiedene Zeitungen und verfasste <strong>Theater</strong>kritiken und<br />

Auftragsarbeiten, mit denen er seinen Lebensunterhalt finanzierte. In dieser Zeit probierte er sich<br />

auch an Komödien. <strong>Die</strong>se blieben allerdings <strong>zu</strong>nächst unbeachtet. Im April 1947 wurde schließlich<br />

sein Stück „Es steht geschrieben“ im Schauspiel Zürich uraufgeführt. Sei dem wurde Dürrenmatt<br />

berühmt. Einige seiner Stücke, wurden sogar verfilmt. Doch die bekanntesten blieben bis heute<br />

„Der Besuch der alten Dame“ und „<strong>Die</strong> Physiker“.<br />

Das Anliegen, dass Dürrenmatt an seine Werke hatte, war dass diese das Publikum irritieren und<br />

<strong>zu</strong>m Denken bewegen sollten, weshalb seine Werke von Recht und Unrecht, Macht und Gewalt<br />

handeln.<br />

Am 14. Dezember 1990 starb Friedrich Dürrenmatt in seinem Haus in Neuchâtel.<br />

2.1 Dürrenmatts „21 Punkte <strong>zu</strong> den Physikern“<br />

1. Ich gehe nicht von einer These, sondern von einer Geschichte aus.<br />

2. Geht man von einer Geschichte aus, muss sie <strong>zu</strong> Ende gedacht werden.<br />

3. Eine Geschichte ist dann <strong>zu</strong> Ende gedacht, wenn sie ihre<br />

schlimmstmögliche Wendung genommen hat.<br />

4. <strong>Die</strong> schlimmstmögliche Wendung ist nicht voraussehbar. Sie tritt durch Zufall ein.<br />

4

<strong>Materialmappe</strong> <strong>zu</strong> „<strong>Die</strong> Physiker“<br />

5. <strong>Die</strong> Kunst des Dramatikers besteht darin, in einer Handlung den Zufall möglichst wirksam<br />

ein<strong>zu</strong>setzen.<br />

6. Träger einer dramatischen Handlung sind Menschen.<br />

7. Der Zufall in einer dramatischen Handlung besteht darin, wann und wo wer <strong>zu</strong>fällig wem<br />

begegnet.<br />

8. Je planmäßiger die Menschen vorgehen, desto wirksamer vermag sie der Zufall <strong>zu</strong> treffen.<br />

9. Planmäßig vorgehende Menschen wollen ein bestimmtes Ziel erreichen. Der Zufall trifft sie<br />

immer dann am schlimmsten, wenn sie durch ihn das Gegenteil ihres Ziels erreichen: Das,<br />

was sie befürchteten, was sie <strong>zu</strong> vermeiden suchten (z.B. Ödipus).<br />

10. Eine solche Geschichte ist zwar grotesk, aber nicht absurd (sinnwidrig).<br />

11. Sie ist paradox.<br />

12. Ebenso wenig wie die Logiker können die Dramatiker das Paradoxe vermeiden.<br />

13. Ebenso wenig wie die Logiker können die Physiker das Paradoxe vermeiden.<br />

14. Ein Drama über die Physiker muss paradox sein.<br />

15. Es kann nicht den Inhalt der Physik <strong>zu</strong>m Ziel haben, sondern nur ihre Auswirkungen.<br />

16. Der Inhalt der Physik geht die Physiker an, die Auswirkungen alle Menschen.<br />

17. Was alle angeht, können nur alle lösen.<br />

18. Jeder Versuch eines Einzelnen, für sich <strong>zu</strong> lösen, was alle angeht, muss scheitern.<br />

19. Im paradoxen erscheint die Wirklichkeit.<br />

20. Wer dem Paradoxen gegenübersteht, setzt sich der Wirklichkeit aus.<br />

21. <strong>Die</strong> Dramatik kann den Zuschauer überlisten, sich der Wirklichkeit aus<strong>zu</strong>setzen, aber nicht<br />

zwingen, ihr stand<strong>zu</strong>halten oder sie gar <strong>zu</strong> überwältigen.<br />

2.2 Weitere Werke<br />

• Der Richter und sein Henker. Kriminalroman, erschienen zwischen 15. Dezember 1950 und<br />

31. März 1951 in acht Folgen im Beobachter. Benziger, Einsiedeln 1952 (Verfilmt in 1975).<br />

• Der Verdacht. Kriminalroman, erschienen zwischen 15. September 1951 und 29. Februar<br />

1952: als Kriminalroman im Beobachter. Benziger, Einsiedeln 1953<br />

• <strong>Die</strong> Stadt. Prosa I–IV. Arche, Zürich 1952 (enthält neun zwischen 1942 und 1946<br />

entstandene Erzählungen, darunter Der Tunnel)<br />

• 1949: Romulus der Grosse. Eine Komödie. – UA: 25. April, Stadttheater Basel, Regie: Ernst<br />

Ginsberg)<br />

5

<strong>Materialmappe</strong> <strong>zu</strong> „<strong>Die</strong> Physiker“<br />

• 1953: Ein Engel kommt nach Babylon – UA: 22. Dezember, Münchner Kammerspiele, Regie:<br />

Hans Schweikart<br />

• 1956: Der Besuch der alten Dame. Eine tragische Komödie – UA: 29. Januar,<br />

Schauspielhaus Zürich, Regie: Oskar Wälterlin<br />

3. Das Stück<br />

<strong>Die</strong> Protagonisten des Stückes sind drei Männer, von denen sich zwei für die berühmten Physiker<br />

Isaac Newton und Albert Einstein halten und einer, dem der König Salomo als Geist erscheint.<br />

Letzterer, hat eine Formel in seinem Besitz, die in den falschen Händen <strong>zu</strong>r Vernichtung aller<br />

Menschen führen könnte. <strong>Die</strong> mysteriöse Erscheinung des Königs erfand er um sich vor einem<br />

Missbrauch der Formel <strong>zu</strong> schützen. <strong>Die</strong> beiden Physiker sind Geheimagenten zweier rivalisierender<br />

Geheimdienste und haben sich nur in das Irrenhaus einschleusen lassen um die Formel <strong>zu</strong><br />

bekommen und für ihre Zwecke <strong>zu</strong> gebrauchen.<br />

<strong>Die</strong> Krankenschwestern kommen ihren Patienten langsam auf die Schliche, weshalb sie sterben<br />

müssen. Möbius vernichtet die Formel, bevor die Polizei eintrifft. Und es gelingt ihm seine Kollegen<br />

<strong>zu</strong> überzeugen, ihre Existenz aufgrund der Gefahr, die davon ausgeht, geheim <strong>zu</strong> halten. Allerdings<br />

haben sie nicht mit Mathilde Zahnd, der Chefärztin gerechnet, die sich heimlich alle<br />

Aufzeichnungen kopiert hat. Wie sich herausstellt, ist sie die einzige Verrückte in dieser Anstalt. Sie<br />

glaubt unter anderem tatsächlich, im Auftrag des Königs Salomos <strong>zu</strong> handeln und will mit der<br />

Formel die Weltherrschaft erringen. <strong>Die</strong> Physiker, die nun wegen der Morde offiziell als Verrückte<br />

abgestempelt im Irrenhaus eingesperrt bleiben, haben keine Chance ihre Pläne <strong>zu</strong> verhindern.<br />

3.1 Goldener, armer König Salomo<br />

Dass Dürrenmatt die Geschichte des biblischen König Salomo als eine Parabel einer sich selbst<br />

vernichtenden Menschheit nimmt, ist sicherlich kein Zufall. Denn als Sohn eines protestantischen<br />

Pfarrers ist er mit den Geschichten aus der Bibel aufgewachsen.<br />

„...Möbius, der erkennt, welche entsetzlichen Folgen seine Forschungen haben könnten, will die<br />

Verantwortung übernehmen und seine Gedanken verbergen. Wie Ödipus will er das Schicksal<br />

abwenden, die Prophezeiung von Unheil ungültig machen durch seine Klugheit. Und wie Ödipus<br />

scheitert er, tragischer Held in seiner Hybris, komisch in einer Verblendung, die er für Überlegenheit<br />

6

<strong>Materialmappe</strong> <strong>zu</strong> „<strong>Die</strong> Physiker“<br />

hält. Möbius wählt die Maske des Irrsinnigen, dem König Salomo erscheint. Salomo ist Israels<br />

bedeutendster König, Erbauer des Tempels, Herrscher weithin, erfolgsgekrönt im Krieg wie im<br />

Frieden. Gesegnet mit Macht, Reichtum, aber vor allem auch mit Weisheit, Glauben und<br />

Gerechtigkeit. Alles besitzt er, beherrscht er, alles neigt sich vor ihm. Er spricht und streitet mit<br />

seinem Gott. 1000 schöne Frauen, von tributpflichtigen Fürsten geschenkt, leben in seinem Harem,<br />

und der weise König lässt ihnen ihre Götter, Zeugnis seiner klugen Liberalität. Ein Fürst, ein Held,<br />

ein Liebhaber und auch ein Philosoph und Dichter. <strong>Die</strong> biblischen Bücher der Sprüche, des<br />

Predigers und das Hohe Lied werden ihm <strong>zu</strong>geschrieben. Gemahnt und gelehrt hat er, aber auch<br />

der Liebe gehuldigt mit unvergleichlichen Versen: „ Setze mich wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein<br />

Siegel an deinen Arm! Denn die Liebe ist stark wie der Tod, und ihr Eifer unbezwinglich wie das<br />

Totenreich; ihre Glut ist Feuerglut, eine Flamme des Herrn.“ Das Land blüht und gedeiht unter<br />

Salomos Herrschaft, Glanz, Reichtum und Weisheit strahlen. Nach 40 Jahren Herrschaft aber<br />

wendet sich Salomo von Gott ab, opfert auch anderen Göttern, und Gott straft ihn. Der Größte ist<br />

der Elendste geworden, der arme König Salomo, der Möbius heimsucht. Auch hier eine Geschichte<br />

der Hybris, die den Menschen <strong>zu</strong> Fall bringt. <strong>Die</strong> Weisheit ohne Gottesfurcht zerstört den Reichtum.<br />

Wissen, nur genutzt <strong>zu</strong>r hemmungslosen Ausbeutung der Natur, zerstört die Grundlagen allen<br />

Lebens. <strong>Die</strong> anvertraute Erde ist durch die Hybris der Menschheit <strong>zu</strong> einem radioaktiv verseuchten<br />

Planeten geworden, so lautet die letzte Erkenntnis von Möbius als Salomo…“ (Georgia Eilert)<br />

„<strong>Die</strong> Physiker“ geschmuggelt?<br />

Welche Querverweise und Themen aus dem Christentum hat Dürrenmatt noch in<br />

4. Besonderheiten der Inszenierung<br />

4.1 Das Regiekonzept<br />

----- Von Regisseurin Sylvia Richter -----<br />

<strong>Die</strong> Inszenierung soll am Anfang ihrer Gattung gerecht werden und die Leichtigkeit einer Komödie<br />

vermitteln. Dafür wurde das Stück aus dem Salon der Villa des privaten Sanatoriums in den kleinen<br />

Park vor der Villa verlegt. <strong>Die</strong> Natur im Park steht für Ordnung, eine schöne, saubere, scheinbar<br />

7

<strong>Materialmappe</strong> <strong>zu</strong> „<strong>Die</strong> Physiker“<br />

perfekte Welt voller „Gutmenschen“. Und plötzlich, eh man sich versieht, sitzt man in einem<br />

Drama. Ein Mord nach dem anderen geschieht und die<br />

Ärztin tut alles dafür, die Weltherrschaft an sich <strong>zu</strong><br />

reisen. Man sitzt vor einer dreckigen, ekligen,<br />

schwarzen, klaustrophobischen Welt und fragt sich:<br />

war alles Schöne von Anfang an nur eine optische<br />

Täuschung, künstlich hergestellt, um den Schein <strong>zu</strong><br />

waren? Immerhin verfolgt Frl. Doktor ihre<br />

wahnsinnigen Pläne schon seit geraumer Zeit. Auch die Figuren des Stückes sind so aufgebaut,<br />

dass zwar fast alle einen Defekt haben, dieser aber nicht plakativ und auf den ersten Blick nicht <strong>zu</strong><br />

erkennen ist. So ist Frl. Dr. von Zahnd eine schöne Frau, kein Buckel, keine sichtbare körperliche<br />

Missbildung. Erst gegen Ende des Stückes, als die durchaus attraktive Frau Doktor Ihre Perücke<br />

abnimmt und der Zuschauer mit dem Anblick einer<br />

hässlichen Glatze konfrontiert wird, wird einem<br />

bewusst, wie viel untergründige Hässlichkeit in<br />

dieser Frau steckt. Der Grund, dass dies nicht<br />

bereits am Anfang der Inszenierung sichtbar wird<br />

ist folgender: Der Zuschauer soll diese Figur<br />

unvoreingenommen und neutral ansehen, damit er<br />

nicht auf die Gedanken kommt, dass diese Frau<br />

nur darum an die Macht will, weil sie ihr Äußeres<br />

durch die hohe Stellung <strong>zu</strong> kompensieren versucht. Ihre Intelligenz und ihre Machtposition<br />

innerhalb des Sanatoriums sollen vordergründig bleiben. Genauso verhält es sich auch mit den<br />

anderen Figuren.<br />

4.1 Kostüme / Bühnenbild<br />

----- Von Bühnen- und Kostümbildner Stefan A. Schulz -----<br />

<strong>Die</strong> Kostüme sind original im Stil der 60er Jahre gehalten, damit der Zuschauer alles aus der<br />

Distanz beobachten kann, ohne sich <strong>zu</strong> sehr mit den Figuren <strong>zu</strong> identifizieren. Denn laut<br />

Dürrenmatt muss man sich von einer Sache distanzieren, um darüber nachdenken <strong>zu</strong> können. Wäre<br />

das Stück in die heutige Zeit versetzt, wäre der Zuschauer direkt mit aktuelle Problemen<br />

8

<strong>Materialmappe</strong> <strong>zu</strong> „<strong>Die</strong> Physiker“<br />

konfrontiert und könnte nicht den nötigen emotionalen Abstand gewinnen, um die Dinge kritisch<br />

betrachten <strong>zu</strong> können.<br />

Einige der Figuren haben kleine Macken, die aber nicht sofort auffallen oder die man nicht sofort<br />

bewusst wahrnimmt. Gemeint sind beispielsweise die weißen Haare der drei Buben, Glatze bei Frl.<br />

Doktor, Alkoholabhängigkeit des Inspektors. Ansonsten sind die Figuren sehr stilisiert und akkurat,<br />

theatral leicht übertrieben, aber nicht plakativ.<br />

Ebenso sind die kleinen Schäden und Macken im Bühnenbild erst auf den<br />

zweiten Blick <strong>zu</strong> erkennen: Kunstrasen, leicht abgeblätterte Fassade der<br />

prunkvollen Villa etc. Ab und <strong>zu</strong> huscht ein Alien durch das Bild. Er soll einen<br />

Störeffekt haben, die Zuschauer wachrütteln. Der Zuschauer soll sich<br />

wundern; wahrnehmen, dass irgendetwas in dieser perfekten Idylle nicht<br />

stimmt. Ab der Mitte des Stückes verändert sich das Bühnenbild in ein kahles<br />

Fabrikgelände. Eine Plane fällt herunter, der Rasen wird mit Industrieöl<br />

verschmutzt, man sieht ein Metallgerüst, dort, wo vorher die Villa stand.<br />

Dadurch soll die Fallhöhe von Vorher <strong>zu</strong> Nachher und die Ausbreitung der Schäden durch die<br />

Industrialisierung auch visuell vermittelt werden.<br />

Wenn man das Stück in die heutige Zeit versetzen wollte, wie könnten die<br />

Kostüme der einzelnen Figuren aussehen? Ihr könnt die Kostüme beschreiben oder auch zeichnen.<br />

5. <strong>Die</strong> Physiker – Eine Komödie<br />

Dürrenmatt definiert sein Stück als eine Komödie. <strong>Die</strong>s ist, seiner Meinung nach, die einzig<br />

mögliche Bühnenform, aus der heraus sich das Tragische noch erzielen lasse. <strong>Die</strong> Tragödie, so<br />

Dürenmatt, zeigt eine überschaubare Welt mir klaren Regeln und Grenzen, wo der Held für sein<br />

Schicksal selbst verantwortlich ist. Unsere Welt ist eine ganz andere, wo jeder in einem<br />

Gesellschaftssystem eingeschlossen ist, aus dem es keinen Ausweg gibt und der Mensch nicht nach<br />

freiem Willen handelt, sondern sich dem Willen anderer unterwerfen muss. <strong>Die</strong>se chaotische Welt<br />

ist nur in einer <strong>Theater</strong>form der Komödie darstellbar, meint Dürrenmatt. Zusätzlich schafft die<br />

Komödie eine Distanz <strong>zu</strong>m Zuschauer, der so unabhängig reflektieren und <strong>zu</strong> seinem eigenen Urteil<br />

9

<strong>Materialmappe</strong> <strong>zu</strong> „<strong>Die</strong> Physiker“<br />

kommen kann. Bei einer Tragödie ist der Zuschauer in einer eher mitfühlenden Position, er leidet<br />

mit dem Helden mit. Um wichtige Schlüsse für das eigene Leben ziehen <strong>zu</strong> können, darf das nicht<br />

passieren. Aus diesen Gründen entschied sich Dürrenmatt, dieses eher ernstere Thema des Stückes<br />

in die Form einer Komödie <strong>zu</strong> verpacken.<br />

<strong>Die</strong> klassische Komödie nimmt ihren Ursprung im antiken Griechenland. Zu Ehren des<br />

Fruchtbarkeitsgottes Dionysos wurden fröhliche Festumzüge veranstaltet, bei denen die Feiernden<br />

Chorlieder sangen, in dem die ruhmreichen Taten des Dionysus gepriesen wurden. Daneben kamen<br />

improvisierte heitere <strong>Theater</strong>einlagen <strong>zu</strong>r Aufführung, aus welchen später eigenständige komische<br />

Stücke entstanden.<br />

Im Gegensatz <strong>zu</strong>r Tragödie mit ihren drei Einheiten von Handlung, Ort und Zeit, hat die Komödie<br />

einen lockeren Aufbau und nimmt keine Rücksicht auf die Aristotelischen Regeln. Einer der ersten<br />

großen Komödiendichter im antiken Griechenland war Aristophanes. Er und seine Nachfolger<br />

wurden <strong>zu</strong>m lautstarken Sprachrohr für die Masse. In den komischen Stücken wurde das politische<br />

System, die leitenden Staatsmänner und bedeutende Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens<br />

kritisiert. Gestaltet wurden die Werke durch allgemein verständliche heitere Form und einfachere<br />

Sprache.<br />

Man unterscheidet grob drei Typen der Komödie:<br />

Charakterkomödie: Komödie, deren komische Wirkung weniger auf Verwicklungen<br />

der Handlung, als auf der Darstellung eines komischen Charakters beruht.<br />

Typenkomödie: Komödie, deren komische Wirkung auf dem Handeln bestimmter<br />

stehender Typen beruht.<br />

Situationskomödie: Komödie, deren komische Wirkung besonders durch Verwechslungen,<br />

Verkettung überraschender Umstände, Intrigen o.Ä. entsteht.<br />

Welchem der drei Komödientypen entspricht das Werk Dürrenmatts „<strong>Die</strong> Physiker“<br />

am meisten? Kann man in diesem Fall von einer Mischform sprechen? Was spricht gegen eine<br />

Komödie?<br />

10

<strong>Materialmappe</strong> <strong>zu</strong> „<strong>Die</strong> Physiker“<br />

Das Genre Spiel<br />

<strong>Die</strong> Klasse wird in 3er Gruppen aufgeteilt. Jeder der Gruppen bekommt die untenstehende Szene in<br />

die Hand und ein Filmgenre <strong>zu</strong>geteilt. Z.B. Komödie, Drama, Melodrama, Trickfilm, Western usw. <strong>Die</strong><br />

Gruppen lesen die Szene und improvisieren sie anschließend in jeweiligem Genre. Dafür haben die<br />

Schüler ca. 10 min Zeit. Am Ende stellt jede Gruppe ihre Arbeit den anderen vor.<br />

Aus<strong>zu</strong>g aus „<strong>Die</strong> Physiker“<br />

EINSTEIN:<br />

MÖBIUS:<br />

NEWTON:<br />

MÖBIUS:<br />

EINSTEIN:<br />

NEWTON:<br />

MÖBIUS:<br />

NEWTON:<br />

EINSTEIN:<br />

NEWTON:<br />

EINSTEIN:<br />

NEWTON:<br />

EINSTEIN:<br />

Jetzt kommen wir nur noch aus dem Irrenhaus, wenn wir gemeinsam vorgehen.<br />

Ich will ja gar nicht fliehen. Ich finde nicht den geringsten Grund da<strong>zu</strong>. Im<br />

Gegenteil. Ich bin mit meinem Schicksal <strong>zu</strong>frieden.<br />

Doch ich bin nicht damit <strong>zu</strong>frieden. Sie sind ein Genie und als solches<br />

Allgemeingut. Kommen Sie mit mir! In einem Jahr erhalten Sie den Nobelpreis.<br />

Soll ich den unschuldigen spielen? Es war meine Pflicht, die Auswirkungen <strong>zu</strong><br />

studieren, die meine Feldtheorie und meine Gravitationslehre haben würden. Das<br />

Resultat ist verheerend. Eine Technik würde ermöglicht, die jeder Phantasie<br />

spottet, falls meine Untersuchung in die Hände der Menschen fiele.<br />

Das wird sich kaum vermeiden lassen.<br />

<strong>Die</strong> Frage ist nur, wer <strong>zu</strong>erst an sie herankommt.<br />

Sie wünschen dieses Glück wohl Ihrem Geheimdienst, Newton, und dem<br />

Generalstab, der dahintersteht?<br />

Warum nicht. Um den größten Physiker aller Zeiten in die Gemeinschaft der<br />

Physiker <strong>zu</strong>rück<strong>zu</strong>führen, ist mir jeder Generalstab gleich heilig.<br />

Mir ist bloß mein Generalstab heilig.<br />

So wie ich das sehe, Einstein, müssen unsere beiden politischen Systeme jetzt<br />

wohl Möbius aus der Hand fressen.<br />

Im Gegenteil. Er wird uns gehorchen müssen. Wir beide halten ihn schließlich in<br />

Schach.<br />

Wir beide halten wohl mehr uns in Schach. Unsere Geheimdienste sind leider auf<br />

die gleiche Idee gekommen. Geht Möbius mit Ihnen, kann ich nichts dagegen<br />

tun, weil Sie es verhindern würden. Und Sie wären hilflos, wenn sich Möbius <strong>zu</strong><br />

meinen Gunsten entschlösse. Er kann hier wählen, nicht wir.<br />

Holen wir die Revolver.<br />

11

<strong>Materialmappe</strong> <strong>zu</strong> „<strong>Die</strong> Physiker“<br />

NEWTON:<br />

EINSTEIN:<br />

MÖBIUS:<br />

EINSTEIN:<br />

NEWTON:<br />

EINSTEIN:<br />

NEWTON:<br />

EINSTEIN:<br />

MÖBIUS:<br />

EINSTEIN:<br />

MÖBIUS:<br />

EINSTEIN:<br />

MÖBIUS:<br />

EINSTEIN:<br />

NEWTON:<br />

MÖBIUS:<br />

EINSTEIN:<br />

NEWTON:<br />

MÖBIUS:<br />

Kämpfen wir.<br />

Es tut mir leid, dass die Angelegenheit ein blutiges Ende findet. Aber wir müssen<br />

schießen. Aufeinander und auf die Wärter ohnehin. Im Notfall auch auf Möbius.<br />

Er mag der wichtigste Mann der Welt sein, seine Manuskripte sind wichtiger.<br />

Meine Manuskripte? Ich habe sie verbrannt, bevor die Polizei <strong>zu</strong>rückkam. Um<br />

sicher<strong>zu</strong>gehen.<br />

Es ist <strong>zu</strong>m Wahnsinnigwerden.<br />

Offiziell sind wir das ja schon.<br />

Damit sind wir Ihnen endgültig ausgeliefert, Möbius.<br />

Und dafür musste ich eine Krankenschwester erdrosseln und Deutsch lernen.<br />

Während man mir das Geigen beibrachte. Eine Tortur für einen völlig<br />

unmusikalischen Menschen.<br />

Wir sind Physiker. Wir müssen wissenschaftlich vorgehen. Wir dürfen uns keinen<br />

Denkfehler leisten, weil ein Fehlschluss <strong>zu</strong>r Katastrophe führen müsste. Es gibt<br />

Risiken, die man nicht eingehen darf: Der Untergang der Menschheit ist ein<br />

solches. Was die Welt mit den Waffen anrichtet, die sie schon besitzt, wissen wir,<br />

was sie mit jenen anrichten würde, die ich ermögliche, können wir uns denken.<br />

Unsere Wissenschaft ist schrecklich geworden, unsere Kenntnisse tödlich. Es gibt<br />

für uns Physiker nur noch die Kapitulation vor der Wirklichkeit. Wir müssen<br />

unser Wissen <strong>zu</strong>rücknehmen, ich habe es bereits getan. Es gibt keine andere<br />

Lösung, auch für euch nicht.<br />

Was wollen Sie damit sagen?<br />

Ihr besitzt Geheimsender?<br />

Na und?<br />

Ihr benachrichtigt eure Auftraggeber. Ihr hättet euch geirrt. Ihr seid wirklich<br />

verrückt.<br />

Dann sitzen wir hier lebenslänglich.<br />

Gibt es wirklich keinen anderen Weg?<br />

Keinen.<br />

Ich bin ein anständiger Mensch. Ich bleibe.<br />

Ich bleibe auch. Für immer.<br />

Ich danke euch.<br />

12

<strong>Materialmappe</strong> <strong>zu</strong> „<strong>Die</strong> Physiker“<br />

6. <strong>Die</strong> wichtigsten Figuren<br />

Johann Willhelm Möbius: Ist einer der drei Physiker. Er hat eine revolutionäre Entdeckung<br />

gemacht und befürchtet das Schlimmste, wenn diese in falsche Hände gerät. Also flüchtet er<br />

mitsamt seiner Entdeckung in eine psychiatrische Einrichtung und gibt vor, mit König Salomo<br />

persönlich <strong>zu</strong> sprechen, um seinen vorgetäuschten Wahnsinn <strong>zu</strong> untermauern. Am Ende findet er<br />

die Kraft, seine Memoiren <strong>zu</strong> vernichten. Leider <strong>zu</strong> spät.<br />

Herbert Georg Beutler, auch Newton, eigentlich Alec Jasper Kilton ist der zweite der drei<br />

Physiker und ein Spion eines westlichen Geheimdienstes. Er gibt vor, geisteskrank <strong>zu</strong> sein und gibt<br />

sich für Newton aus, um Möbius für seine Regierung aus<strong>zu</strong>spionieren und ihn für seine Seite <strong>zu</strong><br />

gewinnen. Dafür musste er Deutsch lernen. Er verspricht Möbius den Nobelpreis und drängt ihn,<br />

seine Entdeckungen der Menschheit <strong>zu</strong> übergeben. Eine Verantwortung des Wissenschaftlers für<br />

seine Entdeckungen lehnt er ab, stattdessen schiebt er die Verantwortung der Allgemeinheit <strong>zu</strong>.<br />

Ernst Heinrich Ernesti, auch Einstein, eigentlich Joseph Eisler ist der dritte Physiker im Bunde.<br />

Er täuscht ebenfalls eine Geisteskrankheit vor und gibt sich als Einstein aus. Auch er ist ein Spion<br />

und repräsentiert den Ostblock. Eisler fordert Möbius auf, sich für seine Regierung <strong>zu</strong> entscheiden<br />

gibt aber <strong>zu</strong>, in seinem System nicht frei <strong>zu</strong> sein und keine Möglichkeit der politischen<br />

Einflussnahme <strong>zu</strong> haben, kann daher auch keine Garantie für die moralische Verwendung der<br />

Erfindung geben. Letztlich schiebt er die Verantwortung auf die politischen Machthaber ab.<br />

Fräulein Doktor Mathilde von Zahnd: Frl. Doktor ist die Besitzerin und Leiterin der<br />

psychiatrischen Anstalt und die einzige Verrückte in dieser Einrichtung. Sie ist ein Mitglied einer<br />

alten Adelsdynastie von reichen und bedeutenden Irren. Am Anfang spielt sie eine großzügige,<br />

menschliche Ärztin. Am Schluss fällt jedoch ihre Maske und man erkennt, wie intelligent,<br />

machtbesessen und skrupellos sie ist.<br />

Richard Voß: Er ist der typische Kommissar in Hut und Mantel, der etwas überarbeitet wirkt. Im<br />

ersten Akt ist er stark daran interessiert, die Mörder <strong>zu</strong> fassen, was er allerdings nicht kann, weil<br />

diese offiziell für psychisch krank erklärt wurden. Im zweiten Akt hat er die irren Maßstäbe<br />

akzeptiert und kann so ganz entspannt darauf verzichten, den Mörder unbedingt verhaften <strong>zu</strong><br />

müssen.<br />

13

<strong>Materialmappe</strong> <strong>zu</strong> „<strong>Die</strong> Physiker“<br />

Monika Stettler ist eine junge, etwas naive Krankenschwester. Sie durchschaut Möbius` Tarnung<br />

und verliebt sich in ihn. Sie hält ihn für einen Genie. Monika ist es leid sich für Menschen<br />

auf<strong>zu</strong>opfern, die ihr nichts bedeuten und will ab jetzt, nur für einen Mann da sein und sich um ihr<br />

eigenes Glück kümmern. Also arrangiert sie die Entlassung von Möbius aus dem Irrenhaus und<br />

leitet eine Heirat und einen Um<strong>zu</strong>g in die Wege. In ihrer Begeisterung merkt sie nicht, dass Möbius<br />

nicht von ihren Plänen angetan ist. So fühlt er sich gezwungen, Monika <strong>zu</strong> ermorden.<br />

Pressekonferenz<br />

Es werden Kärtchen mit allen Figuren aus den „Physikern“ erstellt, sowie mit bekannten Zeitungen<br />

und Zeitschriften z.B. Spiegel, Bild, Brigitte, GEO, Frankfurter Allgemeine. <strong>Die</strong> Schüler ziehen jeweils<br />

eine Karte und erfahren so, wer sie sind. <strong>Die</strong> Figuren und die Reporter der Zeitungen setzen sich in<br />

2 Reihen gegenüber. Nun kann die Pressekonferenz beginnen. <strong>Die</strong> Reporter stellen ihre Fragen,<br />

entsprechend ihrer Zeitschrift, an die Figuren. <strong>Die</strong>se beantworten die Fragen in „Ich-Form“.<br />

Wer bin ich?<br />

<strong>Die</strong> Schüler suchen sich eine Figur aus dem Stück „<strong>Die</strong> Physiker“ aus, ohne <strong>zu</strong> verraten, wen sie<br />

gewählt haben. Nun bekommen sie ca. 5-10 min Zeit, um <strong>zu</strong> überlegen und aus<strong>zu</strong>probieren, wie<br />

sich dieser Figur bewegt und was ihre typische Geste ist. Nun stellen sich alle in einer Reihe auf.<br />

Einer nach dem anderen geht vor und führt seinen Gang mit Geste vor. <strong>Die</strong> anderen müssen<br />

erraten, wer es ist.<br />

7. Wissenschaft: Chancen und Gefahren<br />

Um die Aussage des Stückes besser verstehen <strong>zu</strong> können, sollte man sich die politische Situation in<br />

der Welt in den Jahren 1961-62 betrachten. <strong>Die</strong> Zeit war vom Koreakrieg, dem Mauerbau und der<br />

Kubakrise geprägt. <strong>Die</strong> Zerstörung von Hiroshima und Nagasaki lag nicht all<strong>zu</strong> lange <strong>zu</strong>rück und<br />

beschäftigte die Menschen immer noch. <strong>Die</strong> Supermächte Sowjetunion und die USA rüsteten sich<br />

14

<strong>Materialmappe</strong> <strong>zu</strong> „<strong>Die</strong> Physiker“<br />

auf, das Verhältnis der beiden Länder wurde immer angespannter. <strong>Die</strong> Angst vor dem möglichen<br />

Atomkrieg lag in der Luft. In dieser Zeit schrieb Dürrenmatt sein Stück von dem scheinbar<br />

verrückten Physiker Möbius, der eine Formel fand, die scheinbar das Potential hat, die Welt <strong>zu</strong><br />

zerstören, wenn sie in falsche Hände gerät. Darum gibt der Wissenschaftler sein Leben und seine<br />

Forschung auf und flüchtet in eine Irrenanstalt. Was dann daraus wird, hat er nicht vorhersehen<br />

können: Seine Schriften kommen in die Hände einer verrückten Irrenärztin, die damit Unheil<br />

anrichten will.<br />

Friedrich Dürrenmatt wollte auf einer Seite der Welt deutlich machen, dass es die Pflicht eines<br />

Wissenschaftlers ist, für die Menschheit gefährliche, oder <strong>zu</strong>mindest bei negativem Gebrauch<br />

gefährliche, Entdeckungen oder Erfindungen dieser unbedingt ohne Ausnahme vor<strong>zu</strong>enthalten, um<br />

sie <strong>zu</strong> schützen. Das Stück zeigt aber auch auf, dass es so gut wie unmöglich ist, wissenschaftliche<br />

Ergebnisse auf Dauer erfolgreich <strong>zu</strong> verbergen.<br />

„Auch gibt es keine Möglichkeit, Denkbares geheim <strong>zu</strong> halten. Jeder<br />

Denkprozess ist wiederholbar. (…) Was einmal gedacht wurde, kann<br />

nicht mehr <strong>zu</strong>rückgenommen werden“<br />

„Wir sind in unserer Wissenschaft an die Grenzen des Erkennbaren<br />

gestoßen. (…) Wir haben das Ende unseres Weges erreicht. Aber die<br />

Menschheit ist noch nicht soweit. (…) Unsere Wissenschaft ist<br />

schrecklich geworden, unsere Forschung gefährlich, unsere<br />

Erkenntnisse tödlich. Es gibt für uns Physiker nur noch die Kapitulation<br />

vor der Wirklichkeit. Sie ist uns nicht gewachsen. Sie geht an uns<br />

<strong>zu</strong>grunde, Wir müssen unser Wissen <strong>zu</strong>rücknehmen (…). In der Freiheit<br />

sind unsere Gedanken Sprengstoff. (…) Entweder bleiben wir im<br />

Irrenhaus oder die Welt wird eins. Entweder löschen wir uns im<br />

Gedächtnis der Menschheit aus, oder die Menschheit erlischt.“<br />

Ob diese Forderung in der heutigen Zeit überhaupt eingehalten werden kann, ob die Wissenschaft<br />

ein Mittel <strong>zu</strong>m Zweck ist, der Profitsucht unterstellt oder doch kontrolliert werden kann, muss<br />

diskutiert werden. Außerdem muss man bedenken, dass die Forschung viele Chancen mit sich<br />

bringt, vorausgesetzt sie wird <strong>zu</strong> friedlichen Zwecken betrieben. Aber wo zieht man die Grenze<br />

zwischen Chancen und Risiken? Und wie kann man sich davor schützen, dass etwas, was einst<br />

15

<strong>Materialmappe</strong> <strong>zu</strong> „<strong>Die</strong> Physiker“<br />

erfunden wurde, nicht doch irgendwann in die falschen Hände gerät und den Menschen schadet?<br />

Mit solchen und ähnlichen Fragen beschäftigt sich die Wissenschaftsethik:<br />

<strong>Die</strong> Wissenschaftsethik befasst sich mit den ethischen Aspekten der wissenschaftlichen Forschung.<br />

<strong>Die</strong>s bezieht sich sowohl auf ethische Standards innerhalb der Wissenschaften als auch auf die<br />

gesellschaftlichen Auswirkungen des Forschungsprozesses.<br />

In letzen Jahren wurden mehrere Kommissionen gegründet, die auf diesem Gebiet tätig sind,<br />

darunter:<br />

• <strong>Die</strong> Weltkommission für Ethik in Wissenschaft und Technologie (COMEST), gegründet 1998<br />

von UNESCO<br />

• Das Referat für Technik- und Wissenschaftsethik (rtwe), <strong>zu</strong>ständig für alle Hochschulen für<br />

Angewandte Wissenschaften (Fachhochschulen) des Landes Baden-Württemberg<br />

Wie viel Verantwortung hat die Wissenschaft? Hier einige Beispiele aus der Geschichte:<br />

7.1 Atombombe: <strong>Die</strong> Verantwortung der Wissenschaftler<br />

Nachdem im August 1942 in den USA der Bau einer Atombombe <strong>zu</strong>m<br />

vorrangigen Ziel erklärt worden war, übernahm der US-Physiker Robert<br />

Oppenheimer die Leitung des Atomforschungszentrums in Los Alamos. Dort<br />

arbeiteten Wissenschaftler aus aller Welt an dem Bau der Bombe.<br />

Auch viele europäische Forscher, die in die USA emigriert waren, stellten sich<br />

in den <strong>Die</strong>nst der US-Atomforschung, darunter die beiden Ungaren John von<br />

Neumann und Edward Teller, die Deutschen Ernst Fuchs und Hans Albrecht Bethe, der Österreicher<br />

Otto Robert Frisch sowie der Italiener Enrico Fermi.<br />

Viele, der am Bau der Atombombe beteiligten Wissenschaftler, waren sich über die Konsequenzen<br />

ihrer Forschungsergebnisse im Klaren. <strong>Die</strong> meisten lehnten aber die Verantwortung für die Folgen<br />

ihrer Arbeit ab. So erklärte Oppenheimer schon am 31. Mai 1945 im Namen seiner Wissenschaftler-<br />

Kollegen: “Zwar ist es wahr, dass wir <strong>zu</strong> den wenigen Bürgern zählen, die Gelegenheit hatten, den<br />

Einsatz der Bombe sorgfältig <strong>zu</strong> erwägen. Indes erheben wir keinen Anspruch auf besondere<br />

Zuständigkeit für die Lösung politischer, gesellschaftlicher und militärischer Probleme, die sich im<br />

Gefolge der Atomenergie einstellen.“<br />

Quelle: http://www.wissen.de/atombombe-die-verantwortung-der-wissenschaftler<br />

16

<strong>Materialmappe</strong> <strong>zu</strong> „<strong>Die</strong> Physiker“<br />

7.2 Fritz Haber<br />

Der Name dieses Wissenschaftlers wird besonders mit der Entwicklung und<br />

des Einsatzes von tödlich wirkenden Chemikalien (Beispiele: Chlor, Phosgen,<br />

Senfgas) als erstes Massenvernichtungsmittel der Menschheitsgeschichte in<br />

Verbindung gebracht (erster Einsatz am 22.04.1915 in Ypern; Resultat etwa<br />

1.000 Tote und 10.000 Verletze). Trotz dieser Begebenheiten hat Haber 1919<br />

den Nobelpreis bekommen - für das Haber-Bosch-Verfahren. Kurz nach dem<br />

1. Weltkrieg hat Haber (<strong>zu</strong>sammen mit anderes Wissenschaftlern) zwecks Herstellung von<br />

Insektenvernichtungsmitteln) das Zyklon B entwickelt, welches später von den Nationalsozialisten<br />

<strong>zu</strong>m Massenmord an Juden verwendet wurde.<br />

7.3 Wernher von Braun – Held der Raumfahrt oder Kriegsverbrecher?<br />

War er ein Held der Raumfahrt oder ein Kriegsverbrecher? Auf jeden Fall war<br />

Wernher von Braun ein Technik-Genie mit zweifelhafter Moral. Vor 100 Jahren<br />

wurde der deutsche Raketenkonstrukteur geboren, der Hitlers Wunderwaffe<br />

"V2" baute und die US-Astronauten ins All brachte.<br />

<strong>Die</strong> drei jungen Männer, die mitten in Berlin Gegenstände in die Luft jagen,<br />

sind Idealisten - ziemlich kaltschnäuzige Idealisten. Sie haben sich in den Kopf<br />

gesetzt, eine Rakete <strong>zu</strong> entwickeln. Sie wollen ein Geschoss bauen, das sich aus eigener Kraft vom<br />

Erdboden erhebt, durch den Himmel zischt und eines Tages <strong>zu</strong> fernen Planeten fliegt.<br />

Auf einem verlassenen Schießplatz experimentieren sie deshalb Anfang der 1930er Jahre mit<br />

Raketendüsen und Flüssigtreibstoffen. Manchmal waren sie erfolgreich. Oft gab es einfach nur<br />

einen lauten Knall.<br />

<strong>Die</strong> Berliner Raketenbastler haben ein großes Problem: Ihr Hobby ist kaum <strong>zu</strong> finanzieren. Das<br />

ändert sich, als eines Tages eine schwarze Limousine vorfährt. Drei Männer steigen aus und<br />

interessieren sich für die Raketen. Sie sind vom Militär, vom Heereswaffenamt. "Uns war das<br />

ziemlich egal, wir brauchten Geld", wird einer der Bastler später sagen. "Moralische Bedenken<br />

waren uns fremd, wir waren einzig daran interessiert, den Weltraum <strong>zu</strong> erkunden. Uns stellte sich<br />

daher nur die Frage, wie wir die goldene Kuh am besten melken konnten."<br />

17

<strong>Materialmappe</strong> <strong>zu</strong> „<strong>Die</strong> Physiker“<br />

<strong>Die</strong>ser junge Raumfahrtenthusiast hieß Wernher von Braun, damals gerade einmal 20 Jahre alt, ein<br />

Visionär, genial und skrupellos <strong>zu</strong>gleich. Jahrzehnte später sollte er sowohl die V2 als auch die<br />

Saturn V entwickeln, Hitlers Vergeltungswaffe und Kennedys Mondrakete. Und er sollte immer dort<br />

<strong>zu</strong>r Stelle gewesen sein, wo es eine Kuh <strong>zu</strong> melken gab: bei den Nazis, die London mit einer<br />

neuartigen Waffe vernichten wollten, beim amerikanischen Militär, das eine Rakete für seine<br />

Atombomben suchte, bei einem jungen US-Präsidenten, der den kalten Krieg im Weltall gewinnen<br />

wollte. Es war ein Leben für die Rakete, ein Leben für die Raumfahrt. Im März 2012 wäre Wernher<br />

Magnus Maximilian Freiherr von Braun 100 Jahre alt geworden.<br />

"Amoralischen Opportunismus" attestiert Michael Neufeld, Raumfahrthistoriker im National Air<br />

and Space Museum in Washington, dem deutschen Raketenpionier. Mehr als 20 Jahre lang hat sich<br />

Neufeld mit dem Leben von Brauns beschäftigt. Eine fast 700 Seiten starke Biographie ist daraus<br />

hervorgegangen ("Wernher von Braun: Visionär des Weltraums - Ingenieur des Krieges", Verlag<br />

Siedler). Neufeld sieht in von Braun den Prototyp eines Wissenschaftlers, der sich nicht um die<br />

gesellschaftlichen und politischen Folgen seines Handelns schert. Wie einst Goethes Faust sei der<br />

Physiker einen Pakt mit dem Teufel eingegangen - mit durchaus verständlichen Hintergedanken:<br />

"Er wollte etwas erreichen, das seines Erachtens eine Verbesserung für die Menschheit bedeutet."<br />

Quelle: http://www.sueddeutsche.de/wissen/jahre-wernher-von-braun-moralischebedenken-waren-uns-fremd-1.1315461<br />

7.4 Gesellschaftliche Moral des Wissenschaftlers<br />

Auf einem Küchentisch in Berlin ist Otto Hahn und Lise Meitner die erste künstlich herbeigeführte<br />

Spaltung eines Atoms gelungen. Wenige Jahre später explodierten die Atombomben über<br />

Hiroshima und Nagasaki. Seither hat sich das Kernwaffenarsenal der Atommächte ins<br />

Ungeheuerliche, ins Unvorstellbare gesteigert. Ohne die vorangegangene wissenschaftliche<br />

Leistung zweier Forscher hätte die Frage nach der Bewahrung des Friedens in der Gegenwart kaum<br />

gleichzeitig <strong>zu</strong>r Frage nach der Überlebenschance der menschlichen Spezies werden können.<br />

<strong>Die</strong> vielfach aufgeworfene Frage ist also, ob Otto Hahn und Lise Meitner dafür Verantwortung<br />

tragen. Gesetzt den Fall, die Frage nach der Verantwortung wäre – jedenfalls <strong>zu</strong> einem Teil – mit<br />

„Ja“ <strong>zu</strong> beantworten: Wie sollte es eigentlich ein einzelner Forscher moralisch ertragen können, im<br />

Schatten derartiger Gefährdung und eines möglichen moralischen Vorwurfs, noch<br />

Grundlagenforschung oder angewandte Forschung <strong>zu</strong> betreiben?<br />

18

<strong>Materialmappe</strong> <strong>zu</strong> „<strong>Die</strong> Physiker“<br />

Ich will ein anderes Beispiel wählen, das nicht ganz so spektakulär <strong>zu</strong> sein scheint, jedenfalls nicht<br />

tödlich im physischen Sinne wie das erste, aber doch von sehr weitreichenden, bisher keineswegs<br />

abgeschätzten Folgen: Ohne die Leistung der Forschung, ohne die Leistung einzelner Forscher und<br />

Wissenschaftler wären die Grundlagen der Mikroelektronik nicht gelegt worden. (…)<br />

Wie in vielen Fällen der Verkettung von Ursachen ist es natürlich leicht, sich mit dem Hinweis auf<br />

die Verantwortung anderer <strong>zu</strong> exkulpieren, das heißt die causa efficiens bei anderen fest<strong>zu</strong>machen.<br />

Das bietet sich an. <strong>Die</strong> Anwender in der industriellen Umset<strong>zu</strong>ng seien die Verantwortlichen, so<br />

wird man es hören. Oder wenn es sich um Waffen oder um die Kultur insgesamt handelt, wird man<br />

hören, die Politiker seien schuld.<br />

Sicher, ohne einen Politiker wie Roosevelt und seine politischen Berater – übrigens auch ohne<br />

Einsteins Ratschlag – wäre es vielleicht nicht <strong>zu</strong>r Anwendung der Atombombe gekommen. Aber<br />

ohne Otto Hahn und Lise Meitner und ohne andere Wissenschaftler hätte auch der Politiker nicht<br />

die Möglichkeit gehabt, eine derartige Waffe in seine Pläne und in sein tatsächliches Handeln<br />

hinein<strong>zu</strong>nehmen.<br />

Keiner von beiden, weder der Politiker noch der Wissenschaftler, kann die Verantwortung auf den<br />

anderen abschieben. In der Verantwortung hängen sie vielmehr unauflöslich ineinander. Beiden<br />

scheint es auf manchem Gebiet so <strong>zu</strong> gehen wie dem Zauberlehrling, dem die Kontrolle über den<br />

wundertätigen Besen entglitten ist. Nun wird der Besen <strong>zu</strong>m Unheil und niemand hat es gewollt.<br />

Da bleibt das Schlupfloch, dass derjenige nicht wirklich verantwortlich und nicht wirklich moralisch<br />

haftbar gemacht werden könne, der nicht in der Lage war, den Überblick über die möglichen<br />

Folgen seines Tuns <strong>zu</strong> haben. Mir scheint dieses Schlupfloch weniger eine Entlastung, sondern<br />

vielmehr die Herausforderung <strong>zu</strong> sein, sich den Überblick über mögliche Folgen des eigenen<br />

Handelns <strong>zu</strong> verschaffen.<br />

Sicherlich ist Entwicklung der Wissenschaft durch immer stärkere Spezialisierung gekennzeichnet.<br />

Der fruchtbare Schoß der gemeinsamen Mutter Philosophie hat sie und alle ihre Vorgänger<br />

nacheinander entlassen, nämlich alle jene Disziplinen, deren für uns Laien manchmal<br />

abenteuerliche Aufspaltung jeder von Ihnen in Wirklichkeit auch miterlebt. Man braucht nur die<br />

Kataloge der Lehrstühle und der Institute auf<strong>zu</strong>schlagen. Ich habe mir den Jahresbericht der Max-<br />

Planck-Gesellschaft angeschaut und habe mich gefragt, wer in dem <strong>zu</strong>erst genannten Institut eine<br />

Vorstellung von der Arbeit hat, die in dem <strong>zu</strong>letzt genannten Institut geleistet wird und umgekehrt.<br />

Quelle: http://www.zeit.de/1982/25/gesellschaftliche-moral-des-wissenschaftlers/seite-3<br />

19

<strong>Materialmappe</strong> <strong>zu</strong> „<strong>Die</strong> Physiker“<br />

Assoziationskette<br />

Alle Schüler stellen sich im Kreis auf. Sie bekommen ein Oberthema für diese Übung, wie z.B.<br />

Wissenschaft, <strong>Theater</strong>, Psychiatrie. Einer fängt an und nennt einen Begriff <strong>zu</strong> diesem Thema und<br />

läuft auf einen beliebigen Schüler <strong>zu</strong>. Bevor er bei diesem ankommt, muss der zweite Schüler<br />

reagieren, in dem er das erste sagt, was ihm <strong>zu</strong> dem genannten Begriff einfällt und auf den<br />

nächsten beliebeigen Schüler <strong>zu</strong>läuft. Dabei geht es nicht um Richtig oder Falsch – sondern darum,<br />

schnell <strong>zu</strong> reagieren und seinen Impulsen <strong>zu</strong> folgen, ohne <strong>zu</strong> überlegen.<br />

8. <strong>Die</strong> Geschichte der Psychiatrie<br />

8.1 Antike und Mittelalter<br />

Schon in der Antike bemerkte man psychische Störungen bei den Menschen. Man therapierte die<br />

Patienten auf zweifachem Wege. Auf der einen Seite konzentrierte<br />

man dich auf den Körper. Indem man die Körpersäfte Blut,<br />

Schleim, Gelbe und Schwarze Galle reinigte. Das geschah z.B. mit<br />

Hilfe von Massagen, Aderlässen, Diäten und Schröpfen. Auf der<br />

anderen Seite versuchte man den Verstand <strong>zu</strong> fördern, indem man<br />

die Kranken kritische Texte lesen ließ und sich um die Aktivierung der Patienten durch<br />

<strong>Theater</strong>spiele, Brettspiele oder auch Reisen bemühte. Der römische Autor Celsus hat erstmals<br />

Regeln für den Umgang mit psychisch Kranken formuliert. Er beschreibt vor allem das heilsame<br />

Gespräch = das einfühlende Eingehen auf die Patienten.<br />

Im Mittelalter, beeinflusst durch das Christliche, entwickelte man andere Formen der psychischen<br />

Beeinflussung. Neben dem Exorzismus war dies vor allem der Glaube an wundertätige Reliquien.<br />

Eine dieser Reliquien ist das Grab der irischen Königstochter Dymphna in<br />

Gheel in Belgien. Dort angekommen, übernachteten die kranken mit ihren<br />

Angehörigen bei den Bauern. Schließlich begann man, die Kranken gegen<br />

Entgelt bei den Bauern leben <strong>zu</strong> lassen, damit sie möglichst nahe bei den<br />

Reliquien sein konnten. <strong>Die</strong> Kranken erwiesen sich als gute Einnahmequelle,<br />

und die meisten waren in der Lage, bei der Feldarbeit <strong>zu</strong> helfen. Hier liegt die Wurzel für die heute<br />

wieder praktizierte psychiatrische Familienpflege.<br />

20

<strong>Materialmappe</strong> <strong>zu</strong> „<strong>Die</strong> Physiker“<br />

8.2 17. und 18. Jahrhundert<br />

Im späten Mittelalter änderte sich die Situation dramatisch.<br />

Krankheitssymptome wurden als Teufelswerk interpretiert<br />

und die Betroffenen deswegen als Hexen oder Zauberer<br />

von der Inquisition verfolgt. <strong>Die</strong> „Narren“ oder die „Tollen“,<br />

wie die Kranken bezeichnet wurden, wurden unter<br />

menschenunwürdigen Bedingungen <strong>zu</strong>sammen mit<br />

Strafgefangenen und allen, die sich den Forderungen des<br />

„Zeitalters der Vernunft“ entzogen, in einen gemeinsamen<br />

Raum gesperrt. Als „unvernünftig“ galten unter anderem Bettler, Vagabunden, Dirnen, Arbeitslose,<br />

alle die eine eigene und vor allem eine andere politische Meinung hatten. So entstanden<br />

sogenannte Spitäler, Arbeitshäuser und Zuchthäuser. Wer in so einer Einrichtung ankam, hatte<br />

kaum eine Chance, wieder lebend heraus<strong>zu</strong>kommen. Sie<br />

ähnelten eher Gefängnissen als Krankenhäusern. Gewalt<br />

gegen Patienten oder unter Patienten war an der<br />

Tagesordnung. Ärzte gab es nicht. <strong>Die</strong> Beaufsichtigung der<br />

„Irren“ geschah durch die Wärter. <strong>Die</strong>se legten die unruhigen<br />

und gefährlichen Patienten in Ketten und prügelten auf sie<br />

ein. Oder zwangen sie, so wie alle andren <strong>zu</strong> schwerer<br />

körperlichen Arbeit. Ansonsten ließ man die Kranken psychisch<br />

verwahrlosen. Da Geisteskranke als unempfindlich gegenüber Hitze, Kälte, Hunger, Durst und<br />

Schmerzen galten, ließ man sie fast nackt und gab ihnen nur wenig <strong>zu</strong> essen<br />

und <strong>zu</strong> trinken.<br />

An manchen Orten wurden psychisch Kranke einem zahlenden Publikum<br />

vorgeführt, z. B. im 1784 gebauten „Narrenturm“ in Wien oder im Londoner<br />

Irrenhaus „Bedlam“.<br />

8.3 18. Jahrhundert bis heute<br />

Schon im 17. Jahrhundert sahen immer mehr Ärzte Verhaltensstörungen als medizinisches Problem<br />

an und lieferten präzise Beschreibungen psychiatrischer Krankheitsbilder. Zur Legende wurde <strong>zu</strong><br />

Beginn des 19. Jahrhunderts der Pariser Arzt Philippe Pinel. Er nahm den Geisteskranken die Ketten<br />

ab und führte sie an die frische Luft. Des Weiteren engagierte er sich für die Anerkennung der<br />

Psychiatrie als medizinisches Fachgebiet.<br />

21

<strong>Materialmappe</strong> <strong>zu</strong> „<strong>Die</strong> Physiker“<br />

Es entwickelten sich zwei psychiatrische Ansätze. <strong>Die</strong> einen Mediziner gingen davon aus, dass alle<br />

psychischen Erkrankungen von körperlichen Erkrankungen ausgehen<br />

und deswegen heilbar seien. <strong>Die</strong> sogenannten Psychiker sahen<br />

dagegen Geisteskrankheiten als Erkrankung der körperlosen Seele<br />

an, also als Folge von Sünden. Sie therapierten ihre Patienten mit<br />

brutalen körperlichen Methoden, deren Zweck es war, die Seele <strong>zu</strong><br />

erschüttern. Einige der Maßnahmen waren z.B. Auspeitschen mit<br />

Ruten, Stöcken und Peitschen und Foltermethoden wie dem<br />

Drehstuhl (auf ihm wurde der Patient so lange gedreht, bis ihm Blut<br />

aus Mund und Nase lief oder er das Bewusstsein verlor),<br />

Schockkuren (Schneebad), Erzeugung körperlicher Erschöpfung<br />

(Zwangsstehen, Brechmittel, Hungerkuren) oder die Einreibung der<br />

Kopfhaut mit Substanzen, die schmerzhafte eitrige Geschwüre hervorriefen. Auch Ameisen,<br />

Elektrizität und glühende Eisen kamen <strong>zu</strong>m Einsatz.<br />

Schließlich entstanden gegen Ende des 19. Jahrhunderts an vielen Orten neue Stadtasyle, fast<br />

immer in Form von Universitätskliniken. Dort wurden dann auch wieder Studenten unterrichtet.<br />

<strong>Die</strong> Ausbildung der Ärzte ging teilweise wieder in die Hände der Universitäten über. Das<br />

Bevölkerungswachstum erforderte allerdings immer höhere Behandlungskapazitäten. So wurden<br />

überall noch mehr Anstalten gebaut, die in aller Regel noch heute in Gebrauch sind. <strong>Die</strong><br />

bevor<strong>zu</strong>gte Architekturform waren malerisch in Parks verteilte Villen, in denen die Patienten<br />

teilweise ausgesprochen komfortabel untergebracht waren.<br />

8.3.1 Das dunkle Kapitel: Nationalsozialismus<br />

1920 kam die Schrift mit dem Titel "<strong>Die</strong> Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens" heraus.<br />

Angesprochen wurde der Tod vieler wertvoller Menschen, die im 1. Weltkrieg ihr Leben lassen<br />

mussten, während die Insassen von "Idioteninstituten" ein sicheres Leben führten. <strong>Die</strong> Autoren<br />

verlangten neben der Tötung von „unrettbar“ kranken, vor allem die Vernichtung „unheilbar<br />

Blödsinniger“, da ihr Leben absolut zwecklos sei und sie eine furchtbar schwere Belastung für die<br />

Angehörigen, wie für die Gesellschaft darstellten. <strong>Die</strong>se Schrift blieb <strong>zu</strong>nächst ohne Resonanz, fand<br />

aber 1934 im "Gesetz <strong>zu</strong>r Verhütung erbkranken Nachwuchses“ den ersten Niederschlag. Alle mit<br />

psychischen oder physischen Erbkrankheiten, mussten sich sterilisieren lassen, um eine<br />

Vermehrung von "Ballastexistenzen", durch welche die "Volksgesundheit" gefährdet und das<br />

22

<strong>Materialmappe</strong> <strong>zu</strong> „<strong>Die</strong> Physiker“<br />

Volksvermögen belastet werde, <strong>zu</strong> vermeiden. Alle Angehörigen von Heilberufen mussten<br />

"Erbkranke" beim Amtsarzt anzeigen. Zuwiderhandlungen wurden strafrechtlich verfolgt.<br />

<strong>Die</strong> Aktion T4: 1939 wurde schließlich durch einen geheimen Führererlass die Tötung psychisch<br />

Kranker und geistig Behinderter veranlasst. Insgesamt wurden bis 1945 mehr als 150.000 psychisch<br />

Kranke ermordet.<br />

In der Nachkriegszeit war niemand an der Aufarbeitung der Nazi-Verbrechen interessiert. <strong>Die</strong><br />

Situation psychisch Kranker wurde von Politik und Öffentlichkeit kaum <strong>zu</strong>r Kenntnis genommen.<br />

Erst Ende der 70er Jahre wurden Bücher über die Psychiatrie im Nationalsozialismus beachtet und<br />

verlegt.<br />

Seit 1975 hat man das System der psychiatrischen Versorgung immer weiter differenziert und<br />

verbessert.<br />

Friedrich Dürrenmatt hat „<strong>Die</strong> Physiker“ 1961 geschrieben. Als Inspiration diente ihm<br />

ein Besuch mit Übernachtung bei einer psychiatrischen Anstalt, die der Mann seiner<br />

Cousine leitete. Der Eindruck, den er damals mitnahm, war „in eine von anderen<br />

Gesetzen bestimmte Welt geraten <strong>zu</strong> sein“.<br />

Skulpturenbau<br />

<strong>Die</strong> Schüler werden in Zweiergruppen aufgeteilt. Einer ist ein Bildhauer und „formt“ aus dem<br />

anderen eine Skulptur <strong>zu</strong> einem vorgegebenen Thema z.B. Schizophrenie oder Wahnsinn. Danach<br />

benennt er diese. Es wird getauscht, nun darf der zweite Schüler ebenfalls Bildhauer sein. Am Ende<br />

stellen sich alle in eine Reihe auf. Nun geht einer nach dem anderen vor, stellt sich, so hin, wie er<br />

geformt wurde und nennt den Skulpturnamen in Ich-Form: „Ich bin der/die/das…“<br />

23

9. Der Beruf Kostümassistentin: Gabriela Wanzek<br />

<strong>Materialmappe</strong> <strong>zu</strong> „<strong>Die</strong> Physiker“<br />

Gabriela machte <strong>zu</strong>erst eine schulische Schneiderlehre in Stuttgart.<br />

Anschließend ging sie auf die Staatliche Modeschule in Stuttgart und<br />

machte eine Ausbildung <strong>zu</strong>m Produktentwickler im Bereich Mode. Seit<br />

der Spielzeit 2010/2011 ist sie am <strong>Theater</strong> <strong>Pforzheim</strong> als<br />

Kostümassistentin engagiert.<br />

GW- Gabriele Wanzek; TP – <strong>Theater</strong>pädagogik<br />

TP: Wie bist du auf deinen Beruf gekommen? Ist es für dich eine<br />

Zwischenstation auf dem Weg <strong>zu</strong> einem größeren Ziel?<br />

GW: Ich war als Kind auf der Waldorfschule, dort bekommst du ja sowieso sehr viel<br />

Kulturgeschichte, Musik, Kunst und <strong>Theater</strong> vermittelt. In der achten und der zwölften Klasse<br />

haben wir Stücke aufgeführt, wo ich mich sehr viel eingebracht habe, bei der Entwicklung der<br />

Kostüme und auch darstellerisch. Dort habe ich gemerkt, dass die Bekleidung für mich wichtig ist<br />

und habe mich entschieden, als Basis eine Schneiderlehre <strong>zu</strong> machen. Das war genau das Richtige<br />

für mich, da mich der Schnitt allgemein und der Beruf der Gewandmeisterin so interessiert haben.<br />

Als ich in der Modeschule war, habe ich angefangen, mich ebenso für den Entwurf <strong>zu</strong> interessieren.<br />

Meine Lehrer haben <strong>zu</strong> mir gesagt: „Sie sind sehr theatralisch, Sie müssen unbedingt ans <strong>Theater</strong>“.<br />

So habe ich mich entschieden, für den Anfang eine Kostümassistenz <strong>zu</strong> machen. Momentan bin ich<br />

am Überlegen, ob ich weitere Assistenzen, ein Studium für den Kostümbildner oder des<br />

Gewandmeisters mache, da bin ich ganz frei, je nachdem was klappen wird. Der Beruf des<br />

Kostümbildners ist sehr Interessant, bringt aber alle Gefahren mit, die ein Freischaffender Künstler<br />

haben kann. Als Gewandmeister hat man eher einen sicheren Job – dazwischen schwanke ich<br />

momentan, je nach Tagesverfassung.<br />

TP: Wie kreativ ist dein Beruf? Bist du nur das ausführende Personal oder darfst du auch mal<br />

deiner Phantasie den freien Lauf lassen?<br />

GW: Das ist von Ausstatter <strong>zu</strong> Ausstatter unterschiedlich. Stefan Schulz, der das Bühnenbild und<br />

die Kostüme für „<strong>Die</strong> Physiker“ macht, fordert sehr, dass ich kreativ bin und eigene Gedanken<br />

24

<strong>Materialmappe</strong> <strong>zu</strong> „<strong>Die</strong> Physiker“<br />

einsetze. Ich durfte bei seinen früheren Arbeiten Stoffe und Kostüme anmalen, das hat mir sehr<br />

viel Spaß gemacht.<br />

TP: Was sind deine Aufgaben?<br />

GW: Ich mache Einkäufe, auch im Internet, suche Schuhe aus und biete sie den Ausstattern an. Ich<br />

färbe Kostüme, erstelle Kostümlisten und Um<strong>zu</strong>gspläne, bin <strong>zu</strong>ständig für Probenkostüme und<br />

mache die Anproben-Assistenz.<br />

TP: Und was davon macht dir am Meisten Spaß?<br />

GW: Material färben, malen, bei den Anproben assistieren und natürlich einkaufen! Je nach<br />

Ausstatter darf ich auch meinen Senf da<strong>zu</strong> geben, das ist dann immer toll, eigene Gedanken<br />

einbringen <strong>zu</strong> können.<br />

TP: Wie laufen deine Arbeitsprozesse ab?<br />

GW: Erst findet ein Ausstattungsgespräch statt, wo wir alle erfahren, was auf und bei der<br />

Inszenierung <strong>zu</strong>kommt. Danach wird für den Ausstatter ein Termin für die Werkstattabgabe<br />

bekannt gegeben, spätestens bis dahin müssen alle Entwürfe fertig sein. Dann fangen wir an,<br />

Stoffe aus<strong>zu</strong>suchen und <strong>zu</strong> bestellen, Listen von Dingen <strong>zu</strong> erstellen, die ich besorgen muss und<br />

dann schon auf die Suche gehen und das nötige kaufen, bis der Ausstatter wieder kommt. Wenn<br />

die Kostüme bereits fertig sind und etwas doch anders kommt, als man geplant hat, muss ich auf<br />

Änderungen reagieren. Ich sitze in manchen Proben und mache Um<strong>zu</strong>gspläne. Am Schluss bin ich<br />

natürlich in den Hauptproben anwesend und schreibe alle Änderungen auf, die schnell bis <strong>zu</strong>r<br />

nächsten Probe noch gemacht werden müssen.<br />

TP: Wie kaufst du ein? Hast du ein bestimmtes Budget? Hast du Lieblingsgeschäfte?<br />

GW: Na ja, das wichtigste Prinzip lautet: je günstiger, desto besser. Natürlich gibt es Ausnahmen.<br />

Eigentlich habe ich keinen Rahmen.<br />

TP: Achtest du auch auf die Qualität?<br />

25

<strong>Materialmappe</strong> <strong>zu</strong> „<strong>Die</strong> Physiker“<br />

GW: Nur bei Sachen, bei welchen wahrscheinlich ist, dass man sie wieder verwenden kann, sonst<br />

nicht so sehr.<br />

TP: Gab es schon mal Dinge, die nicht machbar waren? Oder Wünsche der Ausstatter, die<br />

man hier nicht realisieren konnte?<br />

GW: Sehr selten. In der Modeindustrie ist es oft so, dass man etwas nicht machen kann. Im<br />

<strong>Theater</strong> ist meistens alles machbar. Wenn es schwierig ist, etwas her<strong>zu</strong>stellen, suchen wir nach<br />

Alternativen, um den Wünschen der Ausstatter gerecht <strong>zu</strong> werden. Ein paar Mal ist es so gewesen,<br />

dass bestimmte Stoffe nicht <strong>zu</strong> finden waren, dann habe ich sie angemalt, damit sie so aussehen,<br />

wie von uns erwartet wird.<br />

TP: Was ist an der Arbeit an den Kostümen für „<strong>Die</strong> Physiker“ besonders?<br />

GW: <strong>Die</strong> Kostüme sind von den 50er und den 60er Jahren inspiriert. <strong>Die</strong> Physiker sind angezogen<br />

wie historische Personen - Newton und Einstein. <strong>Die</strong>ses Stück ist Um<strong>zu</strong>gstechnisch nicht sehr<br />

aufwändig, nur die drei Pfleger haben einen schnellen Um<strong>zu</strong>g. Viele Dinge haben wir <strong>zu</strong>sätzlich<br />

eingekauft, die Krankenpfleger-Kostüme wurden beispielsweise im Internet bestellt. Insgesamt<br />

kann man sagen, dass dieses Stück nicht so viel Aufwand für uns bedeutete, wie viele andere<br />

Produktionen. <strong>Die</strong> Arbeit daran war sehr schön und entspannt.<br />

TP: Gibt es etwas, was du jungen Menschen auf den Weg geben möchtest?<br />

GW: <strong>Die</strong> Arbeit am <strong>Theater</strong> macht unglaublich viel Spaß, man lernt immer wieder was Neues und<br />

als Kostümassistentin lernt man fast alle Abteilungen und Gewerke kennen, das finde ich toll!<br />

Welche berufe sind außerdem noch an einer <strong>Theater</strong>produktion beteiligt, damit<br />

die Aufführung reibungslos funktioniert?<br />

26

<strong>Materialmappe</strong> <strong>zu</strong> „<strong>Die</strong> Physiker“<br />

10. Ein <strong>Theater</strong>-Knigge<br />

Hier haben wir ein paar Verhaltensregeln <strong>zu</strong>sammen getragen, damit euer Besuch euch noch lange<br />

positiv im Gedächtnis bleibt.<br />

Pünktlichkeit – Es ist sehr wichtig, dass ihr rechtzeitig im <strong>Theater</strong> seid. So könnt ihr ganz in Ruhe<br />

Eure Jacken und Mäntel abgeben und noch mal auf die Toilette gehen. Außerdem könnt ihr Euch<br />

auf das Stück einstimmen.<br />

Garderobe – Eure Jacken, Mäntel, Rucksäcke und Schulranzen könnt Ihr vor der Vorstellung an<br />

der Garderobe kostenlos abgeben. So stören sie nicht im Zuschauersaal. Nehmt eure<br />

Wertgegenstände immer persönlich an euch.<br />

Essen und Trinken – ist während der Vorstellung nicht gestattet. <strong>Die</strong> Schauspieler spielen in<br />

diesem Moment nur für Euch, deshalb ist es nur höflich sie nicht durch raschelnde Tüten o. ä.<br />

ab<strong>zu</strong>lenken. Des Weiteren stört ihr damit auch eure Nachbarn.<br />

Fotos und Filme – Das Fotografieren oder Filmen ist während der Vorstellung nicht erlaubt.<br />

Lediglich bei ausgewählten Vorstellungen ist dies gestattet, jedoch ohne Blitz. Bitte fragt vorher<br />

nach.<br />

Toilette – Bitte geht vor der Vorstellung oder in der Pause <strong>zu</strong>r Toilette. Es sorg für unnötige<br />

Unruhe während der Vorstellung und stört Schauspieler und die anderen Zuschauer.<br />

Handys – Klingelnde Handys sind peinlich und stören die ganze Vorstellung. Schaltet sie bitte vor<br />

der Vorstellung ganz aus. Es bringt nichts sie lautlos oder auf Vibration <strong>zu</strong> stellen, da die<br />

Funkstrahlung des Handys auch in lautlosem Zustand die Technik stören kann.<br />

Gespräche – sind während der Vorstellung nicht erwünscht. Auch Flüstern stört die Zuschauer<br />

und natürlich die Schauspieler. Nutzt da<strong>zu</strong> die Pausen.<br />

Parfüm/Aftershave - ist nur in geringen Mengen <strong>zu</strong> verwenden, denn wenn alle Zuschauer in<br />

einem Raum sitzen, herrscht sehr schlechte Luft im Zuschauerraum.<br />

Applaus – Schauspieler freuen sich wenn sie für ihre Arbeit durch Applaus belohnt werden.<br />

Nehmt Euch deswegen die Zeit da<strong>zu</strong> und seid großzügig damit, wenn Euch die Vorstellung gefallen<br />

hat und rennt nicht hinaus sobald der Vorhang fällt.<br />

27

<strong>Materialmappe</strong> <strong>zu</strong> „<strong>Die</strong> Physiker“<br />

11. Quellen<br />

Programmheft „<strong>Die</strong> Physiker“ – <strong>Theater</strong> <strong>Pforzheim</strong> / Georgia Eilert<br />

www.zeit.de<br />

www.sueddeutsche.de/<br />

www.wissen.de<br />

www.wikipedia.de<br />

12. Impressum<br />

Herausgeber<br />

Am Waisenhausplatz 5<br />

75172 <strong>Pforzheim</strong><br />

<strong>Theater</strong> <strong>Pforzheim</strong><br />

Texte und Zusammenstellung: Margarita Rudenstein, Natalja Kahlert<br />

Kontakt:<br />

Margarita Rudenstein Tel. 07231/39-3259<br />

Natalja Kahlert Tel. 07231/39-1473<br />

E-Mail: theater.paedagogik@stadt-pforzheim.de<br />

28