Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

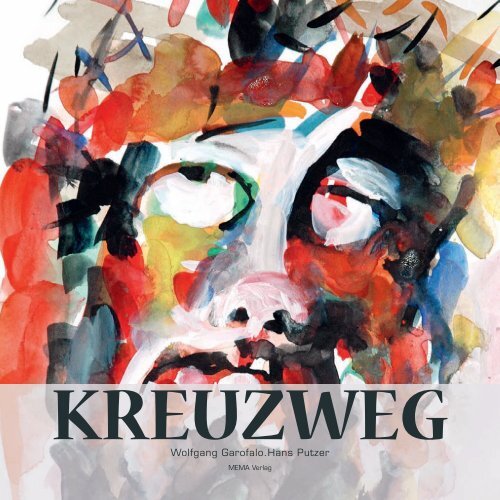

KREUZWEG<br />

<strong>Wolfgang</strong> <strong>Garofalo</strong>.<strong>Hans</strong> <strong>Putzer</strong><br />

MEMA Verlag

Die Arbeiten an meinem ersten Kreuzweg gehen<br />

bis ins Jahr 1996 zurück. Zum einen wollte ich<br />

nach vielen Einzelarbeiten auch endlich einen Zyklus<br />

gestalten, zum anderen ist das Thema Kreuzweg<br />

eine der spannendsten Anfragen an jedes menschliche<br />

Leben. Vieles wurde in den letzten Jahren verworfen.<br />

Ich bat darum, eine weitere Chance zu erhalten, bei<br />

einer Reise nach Rom diesen Kreuzweg zu vollenden.<br />

Und ich behielt Recht. Ich hatte in dieser Zeit derartig<br />

viele Inspirationen wie in meiner ganzen künstlerischen<br />

Laufbahn nicht und tauschte die Hälfte dieses schon<br />

abgeschlossenen Werkes gegen völlig neu gemalte<br />

Bilder. Ich musste dabei an Michelangelo denken, der,<br />

als er seinen ersten Versuch der Sixtinischen Kapelle<br />

zerstörte, sagte:<br />

„Wenn der Wein sauer ist, schütte ihn weg.“<br />

<strong>Wolfgang</strong> <strong>Garofalo</strong><br />

KREUZWEG<br />

Der Künstler<br />

<strong>Wolfgang</strong> <strong>Garofalo</strong>

Kreuzwege gehören zum unverzichtbaren Bestand<br />

unserer Volksfrömmigkeit ebenso wie zur<br />

Gebrauchskunst in unseren Kirchen. Der langen<br />

europäischen Tradition des Stationen-Dramas folgend<br />

sind sie gerade hierzulande auch Teil der kollektiven religiösen<br />

Kindheitserinnerungen. Hier wird der erzählte<br />

überlieferte Glaube so konkret erfahrbar wie sonst wohl<br />

zu keinem Zeitpunkt im Kirchenjahr.<br />

Natürlich ist der Kreuzweg auch immer ein Brennpunkt<br />

der Glaubensreflexion gewesen. An ihm lassen sich die<br />

unzähligen „Kreuzwege“ geknechteter Völker und bis in<br />

den Tod verfolgter Menschen nacherzählen.<br />

Die Texte dieses Kreuzweges – jeder Überlegung ist ein<br />

Zitat aus einem Werk Johann Sebastian Bachs vorausgestellt<br />

– verstehen sich aber als persönliche Anfragen.<br />

Sie versprachlichen an keiner Stelle die Bilder, und sie<br />

wollen auch keine theologischen Lektionen vermitteln.<br />

Im Gegenteil: So wie jedes Bild erst vom Betrachter und<br />

der Betrachterin zu Ende geschaut werden muss, die<br />

Leerstellen in eigener Verantwortung auszufüllen sind,<br />

so wollen die Texte von den Leserinnen und Lesern fertig<br />

geschrieben werden. Und sie wollen eines erreichen:<br />

helfen, sich angesichts des Kreuzweges selbst (den<br />

richtigen Fragen) zu stellen.<br />

<strong>Hans</strong> <strong>Putzer</strong><br />

KREUZWEG<br />

Der Autor<br />

<strong>Hans</strong> <strong>Putzer</strong>

Liebster Gott,<br />

wann werd<br />

ich sterben?<br />

Jedes Sterben, dem wir begegnen, verweist uns<br />

auf die Unvermeidlichkeit des eigenen Todes. Der<br />

Mensch ist zum Tod verurteilt. Wir sind alle, jeder<br />

Einzelne, zum Tod verurteilt. Der Tod, dieses scheinbar<br />

letzte unüberwindbare Rätsel des Daseins, passt so<br />

gar nicht in unsere augenblicksverliebte Welt. Entledigt<br />

jeglicher Wahrnehmung von Herkunft und Zukunft<br />

und hypnotisiert vom Schein der Lebensbenutzeroberflächen,<br />

wird zwar der tausendfach gespielte und auch<br />

real erlittene Tod auf die Bildschirme in unsere Kinderzimmer<br />

gebracht, dafür werden aber die Sterbenden in<br />

den Familien vor jeder unmittelbaren Begegnung noch<br />

rechtzeitig verbracht; ja: verbracht.<br />

Jesus wird am Ende seines Kreuzweges noch „vollbracht“<br />

sagen können. Wir dagegen haben meist die<br />

Frequenzen des Sterbens aus unserem Empfangsbereich<br />

gelöscht.<br />

Wir tun dies, weil wir es in unserer Augenblicksverliebtheit<br />

verlernt haben, hoffend zu leben. Und Hoffnung ist<br />

zuallererst einmal die Bereitschaft, an ein Besseres zu<br />

glauben, das nicht nur unserem eigenen Geschick anheim<br />

gestellt ist.<br />

BWV 7<br />

Christ unser Herr zum Jordan kam<br />

Kantate zu Johannis<br />

Von Eschatologie sprechen die Theologen – übrigens<br />

viel zu selten –, wenn sie von der Heiligkeit der „letzten<br />

Dinge“ reden. Ohne den Glauben an eine Vollendung, an<br />

ein Größeres, als das, was hier sein kann, hat der Tod<br />

aber keinen Sinn.<br />

KREUZWEG Jesus wird zum Tode verurteilt Station I

Gib uns Geduld<br />

in Leidenszeit,<br />

Gehorsam sein<br />

in Lieb und Leid.<br />

Schon bei dieser zweiten Station regen sich die ersten<br />

Widerstände kampfbereiter Gerechtigkeitsverfechter.<br />

Kaum vorstellbar, dass hier ein TV-Serienhelden-geeichtes<br />

Kind nicht aufstampft und seinem<br />

Jesus zurufen will: Wehr dich! Er, der Kranke geheilt,<br />

Blinde sehend gemacht hat und über das Wasser gegangen<br />

ist, soll nun plötzlich nicht mehr in der Lage sein,<br />

dem pharisäisch-römischen Komplott Herr zu werden;<br />

noch dazu, wo die Stadt voll ist mit seinen Anhängern<br />

und wo Unzählige aus den unterschiedlichsten Motiven<br />

und Gruppierungen nur darauf warten, die verhassten<br />

Römer aus der Heiligen Stadt zu vertreiben.<br />

Die Antwort der Theologen fällt scheinbar einfach aus:<br />

Jesus musste diesen Weg gehen, er war unverzichtbar<br />

im Ganzen der Heilsgeschichte.<br />

Heute, angesichts unserer fast endlosen Unheilsgeschichte<br />

des Verwechselns von Hörigkeit mit Gehorsam<br />

und den damit verbundenen Schuldverstrickungen, hat<br />

das Fühlen eine ungleich größere Attraktivität bekommen<br />

als das Hören. Jeder noch so unreflektierten Ich-<br />

Regung vertrauen wir mehr als den Angeboten, die sich<br />

aus einem verantworteten Hinhören eröffnen. Wie wir<br />

für ein gelingendes Leben ein Miteinander von Freiheit<br />

und Bindung brauchen, muss es ein rechtes Maß für<br />

Gehorsam und Ungehorsam geben.<br />

BWV 245<br />

Johannespassion<br />

KREUZWEG Jesus nimmt das Kreuz auf seine Schultern<br />

Station II

Drum muss<br />

uns sein<br />

verdienstlich<br />

Leiden<br />

Recht bitter<br />

und doch<br />

süße sein.<br />

Bleiben wir bei den beiden Zeilen aus der Gethsemane-Szene<br />

der Matthäuspassion: bitter und süß<br />

– wie soll das zusammengehen? „Sein Trauren<br />

machet mich voll Freuden“ heißt es im Text unmittelbar<br />

davor, und noch ein paar Zeilen früher: „Er leidet alle<br />

Höllenqualen.“<br />

Dichter lässt sich das Geheimnis des Kreuzes nicht<br />

zum Ausdruck bringen. Jesus stirbt unsretwegen; und<br />

zugleich erlöst er uns damit. Wir stehen am Beginn<br />

seines Kreuzweges, er am Beginn unseres Weges zum<br />

Leben.<br />

Wir könnten dieses Geschehen aber auch ganz innerweltlich<br />

deuten: Eine klarere Absage an die Eskalationsspirale<br />

der Gewalt ist kaum vorstellbar. Ein „verdienstvolles“<br />

Leiden – „nützlich“ würden wir heute wohl sagen<br />

– ist ein Ja-Sagen zum eigenen Zurückstehen im Interesse<br />

eines größeren Ganzen. Das bittere Ich verwandelt<br />

sich auf dem Weg zum Du ins Süße.<br />

Keine Ich-AGs sozusagen,<br />

sondern Du-Fonds sind gefragt!<br />

BWV 244<br />

Matthäuspassion<br />

KREUZWEG Jesus fällt das erste Mal unter dem Kreuz<br />

Station III

Meinem Jesum<br />

lass ich nicht,<br />

Bis mich erst<br />

sein Angesicht<br />

wird erhören<br />

oder segnen.<br />

Drei Begegnungen hat Jesus auf seinem Kreuzweg<br />

zwischen dem ersten und zweiten Fallen unterm<br />

Kreuz. Die Evangelien berichten allerdings nur<br />

von Simon von Cyrene. Maria, die Mutter Jesu, so die<br />

Überlieferung, hat mit anderen Frauen der Hinrichtung<br />

nur aus der Ferne zugesehen. Ob sie zuvor in den engen<br />

Gassen Jerusalems an der Seite gestanden ist, wissen<br />

wir nicht, auch wenn es gut möglich sein könnte.<br />

In der Tradition der Kreuzwegsandachten ist das jedoch<br />

eine dramaturgisch spannende Szene. Kein Zufall, dass<br />

sie auch in den meisten Verfilmungen zitiert wird.<br />

Viele – auch gläubige Katholiken – haben so ihre Probleme<br />

mit Maria. Zwischen magischer Vergottung auf<br />

der einen Seite und biologischer Beckmesserei angesichts<br />

des Geheimnisses der Empfängnis auf der anderen<br />

Seite spannt sich eine wenig hilfreiche Glaubensund<br />

Unglaubenspraxis.<br />

Was dieser Frau in ihrem Leben widerfahren ist, übersteigt<br />

jedes Maß menschlichen Verstehens. Die „Magd<br />

des Herren“, die als junges Mädchen die Mutterschaft<br />

Gottes angenommen hat, muss nun zusehen, wie ihr<br />

Sohn unschuldig hingerichtet wird.<br />

Was noch auffällt: Wenn die Frauen am Ostermorgen<br />

angesichts des leeren Grabes eine erste Ahnung vom<br />

Auferstandenen bekommen, ist die Mutter des Herrn<br />

nicht dabei. Eigentlich wenig überraschend, sie hat ja<br />

ihr Glaubensbekenntnis schon vor der Geburt Jesu ausgesprochen,<br />

sie glaubt nicht wegen dem, was geschah,<br />

sondern darauf, was kommen wird.<br />

BWV 98<br />

Was Gott tut, das ist wohlgetan<br />

Kantate zum 21. Sonntag nach Trinitatis<br />

„Was Gott tut, das ist wohlgetan.“ Anders ist Maria<br />

nicht zu verstehen. Jeder Glaube, dem diese Konsequenz,<br />

dieses Vertrauen fehlt, bleibt immer nur ein Dafürhalten.<br />

KREUZWEG<br />

Jesus begegnet seiner Mutter<br />

Station IV

Gerne will ich<br />

mich bequemen,<br />

Kreuz und Becher<br />

anzunehmen,<br />

Trink ich<br />

doch dem<br />

Heiland nach.<br />

Kreuz und Becher, Martersäule und Opferschale<br />

sind zentrale Begriffe der Matthäuspassion; und<br />

sie werden ausdrücklich und an prominenter Stelle<br />

in einem Atemzug genannt. Das Passionsgeschehen<br />

ist mit dem Letzten Abendmahl, der Karfreitag mit dem<br />

Gründonnerstag in einen untrennbaren Zusammenhang<br />

gestellt.<br />

„Den Kelch vorübergehen lassen“ ist eine alltägliche Redewendung<br />

geworden, ebenso „das Kreuz auf sich nehmen“.<br />

Die von den Römern erzwungene Hilfe des Simon von<br />

Cyrene scheint auf den ersten Blick unbedeutend. Was<br />

ist schon das Tragen des Kreuzes im Vergleich zur bevorstehenden<br />

grausamen Hinrichtung.<br />

Doch gerade dieses Denken entlarvt uns als das, was<br />

wir geworden sind: Ökonomen der Empathie. Mitleid –<br />

schade, dass es das Wort „Mitliebe“ nicht gibt – muss<br />

sich aber nicht rechnen.<br />

BWV 244<br />

Matthäuspassion<br />

Jesus, und dafür gibt es in den Passionsgeschichten<br />

der Evangelisten genügend Hinweise, hat den Weg zum<br />

Kreuz als Mensch zutiefst durchlitten. Selbst von Gott<br />

hat er sich am Kreuz verlassen gefühlt. Doch mit ein<br />

paar Schritten und Handgriffen, für ein paar Augenblicke<br />

ist Simon von Cyrene ein unveräußerliches Vorbild<br />

in der Heilsgeschichte der Menschen mit Gott geworden.<br />

Zwischen dem Kelch, der Einsetzung der eucharistischen<br />

Communio, und dem Kreuz, dem Opfer- und<br />

Erlösungstod für die Welt, zeigt gerade diese vermeintlich<br />

kleine Geste des Kreuztragens die Nähe zwischen<br />

Mensch und Gott.<br />

KREUZWEG Simon von Cyrene hilft Jesus das Kreuz tragen Station V

Auch mit<br />

gedämpften<br />

schwachen<br />

Stimmen<br />

Wird Gottes<br />

Majestät<br />

verehrt.<br />

BWV 36<br />

Schwingt freudig euch empor<br />

Kantate zum 1. Advent.<br />

Die dritte Begegnung, sie scheint fast noch lächerlicher<br />

als die zuvor mit Simon von Cyrene. Als<br />

eine gut gemeinte Geste könnte dieses Reichen<br />

des Schweißtuches rasch abgetan werden. Fast eine<br />

Art Hilflosigkeit. Noch ist der Weg zur Kreuzigungsstätte<br />

weit, mit jedem Schritt wird das Kreuz schwerer.<br />

Jahrhunderte später werden Tücher von allzu frommen,<br />

aber auch von allzu geschäftstüchtigen Reliquienvermehrern<br />

auftauchen, die vorgeben, Veronikas Schweißtuch<br />

zu besitzen.<br />

„Was ihr dem geringsten meiner Brüder getan habt,<br />

habt ihr auch mir getan“ hat Jesus dem Matthäusevangelium<br />

nach unmittelbar vor seinem Martyrium gepredigt.<br />

„Ich war nackt und ihr habt mich nicht gekleidet“<br />

heißt es hier auch, fast wie in einer Vorwegnahme des<br />

Kreuzweges, der Jesus zum Geringsten unter allen auf<br />

diesem Weg hinauf nach Golgotha hat werden lassen.<br />

Und an einer anderen Stelle im Evangelium sind ihm<br />

einzelne verlorene Schafe zumindest ebenso wichtig wie<br />

die gesicherte Herde.<br />

Gott misst uns mit einem recht eigensinnigen Maß.<br />

Andererseits: Das oft zur Sprache gebrachte menschliche<br />

Maß hört immer dort auf, „menschlich“ zu sein,<br />

wo es Schwächen nicht zulässt, dem Geringen keinen<br />

Raum gibt. Überall dort, wo Menschen sich vergöttern<br />

lassen, geht jedes Maß verloren, werden nicht selten<br />

die Grenzen des Lebens niedergetreten. Bei Gott reimt<br />

sich schon ringen auf gelingen.<br />

KREUZWEG Veronika reicht Jesus das Schweißtuch<br />

Station VI

Ich will hier<br />

bei dir<br />

stehen,<br />

Verachte<br />

mich doch<br />

nicht.<br />

Ich bin klein, mein Herz ist rein, lass nur das Jesuskind<br />

hinein“ heißt es in einem Kindergebet, das heute<br />

– hoffen wir es wenigstens – schon viel von seiner<br />

Beliebtheit verloren hat.<br />

Das Gebet ist nicht nur ein pädagogischer Unfug, ins<br />

Herz gehören die Eltern, die Großeltern, die Geschwister,<br />

ja auch der Teddybär, es ist darüber hinaus auch<br />

sprachlich problematisch: „rein“ weckt gerade in der<br />

Kleinkinderziehung meist völlig andere Assoziationen.<br />

Vor allem aber kommt hier ein hanebüchenes Verständnis<br />

von Gott und Glaube zum Vorschein. Generationen<br />

von Christen sind mit der immerwährenden Drohbotschaft<br />

eines allmächtigen, rachsüchtigen und kontrollwütigen<br />

Gottes groß geworden.<br />

Wo, wenn nicht am Kreuzweg, ist Gott so sehr zur<br />

Antithese all dieser verschrammten Gottesbilder geworden?<br />

BWV 159<br />

Sehet, wir gehn hinauf gen Jerusalem<br />

Kantate zu Estomihi<br />

Wo, wenn nicht im Fallen unter dem Kreuz, ist er uns<br />

Zweiflern und Suchenden jemals näher gekommen? Der<br />

strauchelnde Gottessohn, in diesem historischen Moment<br />

sicherlich ungleich mehr verachtet als verehrt, ist<br />

hier zuallererst ein Ohnmächtiger. Er steht wieder auf,<br />

aber nur, um sich selbst noch mehr dieser Ohnmacht<br />

auszuliefern. Weil auch er gefallen ist, können wir leichter<br />

zu ihm stehen.<br />

Gott ist hier ganz klein, und so können wir an ihn selbst<br />

dann, wenn auch wir ganz unten sind, „auf Augenhöhe“<br />

glauben.<br />

KREUZWEG Jesus fällt das zweite Mal unter dem Kreuz Station VII

Ich freue mich auf<br />

meinen Tod,<br />

Ach! Hätt er<br />

sich schon<br />

eingefunden.<br />

Da entkomm ich<br />

aller Not,<br />

Die mich noch auf<br />

der Welt gebunden.<br />

Das Leben sei eine Anstrengung, die einer besseren<br />

Sache würdig wäre, hat Karl Kraus gemeint,<br />

und ein anderes Mal konnte er, der große Sprachverliebte,<br />

auch nicht dem Wortspiel „Menschsein ist irrig“<br />

widerstehen.<br />

Nur Lukas erzählt in seinem Evangelium von den wehklagenden<br />

Frauen. Die Aufforderung von Jesus ist, nicht<br />

über ihn, sondern über sich und ihre Kinder zu weinen.<br />

Und er verbindet diese mit einer Art Fluch gegen jene<br />

Kultur des Todes, die nun auch an ihm exekutiert wird.<br />

Wenn wir auch darauf vertrauen können, dass mit dem<br />

Kreuz der Tod als letztes Wort überwunden worden ist,<br />

verliert er nichts von seinem Schrecken. Wer ihn selbst<br />

im gut gemeinten Glauben an ein besseres Jenseits<br />

verharmlost oder dem diesseitigen Leben gar seinen<br />

unwiederbringlichen Eigenwert nimmt, hat den Kern<br />

der Botschaft Jesu missverstanden.<br />

In einer Kultur des Lebens ist das Menschsein nie und<br />

nimmer ein Irrtum. Und die Anstrengung, die jedes Leben<br />

mit sich bringt, ist dieses Leben immer und immer<br />

wieder von neuem wert. Denn wir haben nichts Kostbareres<br />

als unser Leben!<br />

BWV 82<br />

Ich habe genung<br />

Kantate zum Fest Mariä Reinigung<br />

KREUZWEG<br />

Jesus begegnet den weinenden Frauen Station VIII

Wie kann<br />

ich dir<br />

denn deine<br />

Liebestaten<br />

Im Werk<br />

erstatten?<br />

In der Johannespassion greift Bach die Frage der<br />

westlichen Theologie schlechthin auf; die Frage, an<br />

der sich der nun schon Jahrhunderte alte Graben<br />

zwischen Katholizismus und Protestantismus aufgetan<br />

hat: Wie kann der Mensch vor Gott – im Sinne von Gott<br />

gegenüber – gerecht sein, gottgemäß handeln?<br />

„Keines Menschen Herze mag indes ausdenken, was dir<br />

zu schenken“, gibt der Passionstext sich ohnehin selbst<br />

die Antwort.<br />

„No deal“ ist man fast geneigt, den Halbtitel eines Unterhaltungsformats<br />

mit hohem Risikofaktor aus dem<br />

Programm vieler Fernsehstationen zu zitieren. Mit Gott<br />

sind keine Geschäfte zu machen. Auch die täglich gute<br />

Tat mag zwar reichen, ein ordentlicher Pfadfinder zu<br />

sein, in der Suche nach Gott bringt uns das wenig weiter.<br />

Als Menschen, die wir daran glauben, das größte<br />

Geschenk – unser Leben – von Gott erhalten zu haben,<br />

sind wir zu keiner vergleichbaren Gegenleistung fähig.<br />

Aber wir haben nicht nur das Leben erhalten, sondern<br />

auch die Freiheit, es nach unseren Möglichkeiten autonom<br />

zu gestalten. Und diese Freiheit löst die Spannung<br />

zwischen Liebe und Werke auf. Einfacher gesagt: Christsein<br />

heißt, liebend tätig werden und tätig zu lieben.<br />

BWV 245<br />

Johannespassion<br />

KREUZWEG Jesus fällt das dritte Mal unter dem Kreuz<br />

Station IX

Duld ich schon<br />

hier Spott<br />

und Hohn,<br />

dennoch bleibst<br />

du auch<br />

im Leide,<br />

Jesu<br />

meine Freude.<br />

Glaube macht Freude, an nichts glauben macht<br />

Spaß oder steht zumindest keinem Spaß im Wege.<br />

Selbst in der Bach-Mottete – und die ist immerhin<br />

bald 300 Jahre alt, der Text von Johann Franck<br />

stammt sogar von 1653 – wird die Freude des Glaubens<br />

mit Leid und Spott und Hohn in Verbindung gebracht. In<br />

vielen Ohren mag es wie ein frommer Wunsch klingen,<br />

wie hier der „Freudenmeister“ Jesu als Antwort auf die<br />

„Trauergeister“ des Lebens herbeigesungen wird.<br />

Gut, die Zeiten einer Religionskritik, die vor allem auf<br />

das Lächerlichmachen der Gläubigen abzielt, scheinen<br />

hierzulande vorbei. Über Minderheiten macht man sich<br />

halt nicht lustig. Den Armen zieht man nicht noch das<br />

letzte Hemd aus.<br />

Der Einspruch ist schon hörbar: Bei uns gibt es sie<br />

doch noch, die Volkskirche mit beinahe flächendeckender<br />

Sakramenten-Versorgung an den Wendepunkten<br />

des Lebens, Religionsunterricht und eine weitgehende<br />

Akzeptanz der Anerkennung des Christentums als Kultur<br />

stiftender Unterbau.<br />

Das Abendland mag ja christlich sein, aber sind es auch<br />

noch die Abendländer? Reicht es, als gesellschaftspolitisches<br />

und/oder individualpsychologisches Ferment<br />

ernst- und wahrgenommen zu werden? Sprechen wir<br />

nicht alle viel zu oft vom Christentum und viel zu selten<br />

von Christus?<br />

BWV 227<br />

Mottete: Jesu, meine Freude<br />

KREUZWEG<br />

Jesus wird seiner Kleider beraubt<br />

Station X

Ich will den<br />

Kreuzstab<br />

gerne tragen,<br />

Er kommt<br />

von Gottes<br />

lieber Hand.<br />

Papst Benedikt XVI. schreibt in seinem Jesus-Buch:<br />

„Die Lehre Jesu kommt nicht aus dem menschlichen<br />

Lernen, welcher Art auch immer. […] Sie<br />

ist Sohneswort. Ohne diesen inneren Grund wäre sie<br />

Vermessenheit.“<br />

Auch am Kreuzweg, da, wo Jesus alle Tiefen des<br />

Menschseins durchleidet, kann die Gottesfrage nicht<br />

weggeblendet werden.<br />

Wir können uns um zentrale Punkte der christlichen<br />

Verkündigung nicht hinwegschwindeln, ohne damit das<br />

Ganze zu leugnen. Auswahlchristentum ist und bleibt<br />

Folklore.<br />

Was heißt das?<br />

Wir Menschen – die Ebenbilder Gottes – sind von Jesus<br />

– dem Sohn Gottes – berufen, sagen wir es heutiger:<br />

eingeladen, den Weg des Lebens zu gehen. Der Auftrag,<br />

Jesus nachzufolgen, gehört zu diesen Kernbotschaften<br />

des christlichen Glaubens.<br />

BWV 56<br />

Ich will den Kreuzstab gerne tragen<br />

Kantate zum 19. Sonntag nach Trinitatis<br />

Den „Kreuzstab gerne tragen“ ist zwar der unausweichliche<br />

Ernstfall jedes menschlichen Lebens, die radikalste<br />

Anfrage an die Kraft des Glaubens. Aber für sich allein<br />

gestellt ist das Kreuz sinnlos. Jesus nachzufolgen muss<br />

vielmehr heißen, mitzuhelfen, möglichst oft Kreuze aus<br />

unserer Welt fernzuhalten. Es bleiben ohnehin noch viel<br />

zu viele übrig.<br />

KREUZWEG Jesus wird ans Kreuz geschlagen Station XI

Die Müh<br />

ist aus,<br />

die unsre<br />

Sünden ihm<br />

gemacht.<br />

Wir Menschen sind die Zumutung Gottes<br />

schlechthin. Wie sonst wäre der Opfertod<br />

Christi am Kreuz zu erklären? Nichts ist so<br />

einfach, wie die Geschichte der Menschheit als eine einzige<br />

große Unheilsgeschichte zu erzählen. Im Rückblick<br />

auf das 20. Jahrhundert erscheint selbst das „finstere<br />

Mittelalter“ als eine Zeit mit Zukunftspotential. Seit<br />

Auschwitz wissen wir, dass der Mensch den Menschen<br />

industriell zu vernichten imstande ist. Seit Hiroshima haben<br />

wir das Potential, dies in wenigen Augenblicken zu<br />

bewerkstelligen. Und seit den Siebzigerjahren chen wir global nicht mehr nur die Zinsen der Natur,<br />

verbrausondern<br />

auch ihr Kapital. Tendenz: stark zunehmend.<br />

Die Menschenrechte haben wir längst geteilt. Fremde<br />

werden unter Generalverdacht gestellt, und in den<br />

Tanks der amerikanischen Limousinen verbrennt das<br />

Brot der Menschen südlich des „Tortilla Curtain“.<br />

Moslems sind Terroristen, Schwarzafrikaner Drogendealer,<br />

Hauptsache, wir sind die Guten. Unsere Fernstenliebe<br />

ist unermesslich, und bei Licht ins Dunkel erkaufen<br />

wir uns den Weihnachtsfrieden. Ja, und das Geselchte<br />

im Fleischweihkörberl kommt von einem Schwein, das<br />

möglicherweise mit Soja aus Lateinamerika gefüttert<br />

worden ist, Rodung des Regenwaldes und Vertreibung<br />

indigener Dorfgemeinschaften inbegriffen. Aber wenigstens<br />

die Wertschöpfung pro Hektar stimmt!<br />

BWV 244<br />

Matthäuspassion<br />

KREUZWEG Jesus stirbt am Kreuz<br />

Station XII

Herz und Mund<br />

und Tat<br />

und Leben<br />

Muss von<br />

Christo<br />

Zeugnis geben.<br />

BWV 147<br />

Herz und Mund und Tat und Leben<br />

Kantate zum Fest Mariä Heimsuchung<br />

Golgotha reimt sich auf Hum-Ta-Ta. Wer diesen<br />

Satz als blasphemische Provokation sieht, sollte<br />

das nächste Mal Widerstand leisten, wenn im<br />

Gottesdienst der Vier-Akkorde-Klassiker „Sing mit mir<br />

ein Halleluja“ angestimmt wird. Da wird doch in der dritten<br />

Strophe im launige Glückseligkeit verströmenden<br />

Rhythmus „Für das Wunder, das geschah, dort am<br />

Kreuz auf Golgotha, als er starb, damit ich leben kann“<br />

gesungen. Der Text, der den Kern durchaus zur Sprache<br />

bringt, wird von einem musikalischen Holladaro in<br />

die unterste Schublade geselliger Scheinbetroffenheit<br />

gezwängt. Martin Mosebach hat im größeren Zusammenhang<br />

die Formulierung von der „Häresie der Formlosigkeit“<br />

geprägt.<br />

Das Heilige ist in allen Kulturen immer mit dem Bereich<br />

des Schönen eng verbunden. Glaubensfeier verlangt<br />

nach ästhetischem Ebenbild. Der Glanz Gottes,<br />

von dem die heiligen Schriften aller Kulturen immer<br />

wieder erzählen, verlangt nach unserer besten Musik,<br />

nach Kirchenräumen, die der Zeit ebenso gerecht<br />

werden wie der Zeitlosigkeit der Heilsgeschichte, und<br />

nach einer Sprache, die immer wieder von neuem das<br />

in ihr vorhandene gestalterische Potenzial ausschöpft.<br />

„Von Christo Zeugnis geben“, wie es in der Kantate<br />

heißt, darf ruhig – oder besser: unruhig – anspruchsvoll<br />

sein. Der historisch wichtigste Kulturträger des Abendlandes,<br />

die Kirche, hat nicht nur ein großes Erbe zu<br />

verwalten. Wenn ihr die Zukunft gehören will, muss sie<br />

auch den Mut haben, mit den Kreativen im spannungsvollen<br />

Dialog vorauszugehen.<br />

KREUZWEG Jesus wird vom Kreuz abgenommen Station XIII

Euer Grab und<br />

Leichenstein<br />

Soll dem<br />

ängstlichen<br />

Gewissen<br />

Ein bequemes<br />

Ruhekissen<br />

Und der Seelen<br />

Ruhstatt sein.<br />

Angesichts des Todes sei alles lächerlich, hat Thomas<br />

Bernhard einmal gemeint. Der Karsamstag<br />

ist der einzige Tag im Kirchenjahr, an dem kein<br />

Gottesdienst gefeiert wird. Nietzsches „Gott ist tot“<br />

wird für einen Tag auch für die Gläubigen erfahrbare<br />

Realität.<br />

Viel ist heute vom abwesenden Gott die Rede, von der<br />

„metaphysischen Unbehaustheit“ des modernen Menschen.<br />

Dem Jesuswort am Kreuz „Mein Gott, mein<br />

Gott, warum hast du mich verlassen?“ ist in der Moderne<br />

kein „Mein Gott, mein Gott, warum hab ich dich<br />

verlassen?“ gefolgt. Dabei hätten wir zu dieser Fragestellung<br />

gute Gründe genug.<br />

Aber wo das Leben vom Glauben nicht mehr gekreuzt<br />

wird, dort fehlt auch die Wahrnehmung für den Mangel,<br />

der daraus erwächst. Die Abwesenheit Gottes wird<br />

nicht als brennende Frage, sondern als gemütlicher Zustand<br />

erfahren.<br />

Der Karfreitag erschließt sich uns in der Leuchtkraft<br />

der Bilder des Leidens, der Ostermorgen im Halleluja<br />

der Hoffnung auf das Leben. Wir sollten künftig im<br />

Wartezimmer Karsamstag weniger gelangweilt und orientierungslos<br />

herumsitzen.<br />

BWV 244<br />

Matthäuspassion<br />

KREUZWEG Jesus wird ins Grab gelegt Station XIV

Adam muss<br />

in uns verwesen,<br />

Soll der neue<br />

Mensch genesen,<br />

[…]<br />

Lass, dass dein<br />

Heiland in dir lebt,<br />

An deinem Leben<br />

merken!<br />

Es s gibt keine größere Eitelkeit des Menschen als<br />

zu meinen, dass Gott nicht ist. Bloß diese Eitelkeit<br />

wird dort kaum geringer, wo Menschen ganz<br />

genau zu wissen meinen, wer Gott sei. Zur Erinnerung:<br />

„Eitel“ hat in seiner ursprünglichen Wortbedeutung neben<br />

dem auch heute noch gebräuchlichen Sinn immer<br />

auch „leer“ gemeint.<br />

Der Gegensatz zu einem eitlen ist ein erfülltes Leben.<br />

„Lass, dass dein Heiland in dir lebet, an deinem Leben<br />

merken!“ heißt es in der Bach-Kantate. Und Rilke hat geschrieben:<br />

„Alle, welche dich suchen, versuchen dich. Und<br />

die, die dich finden, binden dich an Bild und Gebärde.“<br />

Wir können an den auferstandenen<br />

Christus glauben oder auch nicht.<br />

Wir können diese Auferstehung feiern<br />

oder auch nicht.<br />

Wir können mit ihr den Kreuzweg zu einem guten<br />

Ende kommen lassen oder auch nicht.<br />

Nicht, dass diese Unterschiede<br />

gering zu schätzen wären.<br />

BWV 31<br />

Der Himmel lacht! Die Erde jubilieret.<br />

Kantate zum 1. Ostertag<br />

Doch worum es geht, ist mehr, viel mehr. Die Auferstehung<br />

ernst nehmen heißt, sein Leben als ein Bekenntnis<br />

zu dieser Auferstehung zu leben: Jeder Kreuzweg,<br />

jedes Sterben hat Sinn, weil damit nie das letzte Wort<br />

gesprochen wird.<br />

KREUZWEG<br />

Auferstehung

Bilder – <strong>Wolfgang</strong> <strong>Garofalo</strong><br />

Autor – <strong>Hans</strong> <strong>Putzer</strong><br />

Fotografien – Christian Jungwirth<br />

Verlag, Gestaltung und Satz:<br />

MEMA Medien Marketing GmbH [cz], 8010 Graz,<br />

Reitschulgasse 5, Tel. 0316/81 70 90<br />

Druck: Druckhaus Thalerhof, Feldkirchen bei Graz<br />

Copyright © 2008<br />

Alle Rechte vorbehalten.<br />

Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form<br />

(durch Fotografie, Mikrofilm oder anderes Verfahren)<br />

ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter<br />

Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.<br />

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.<br />

ISBN: 978-3-9502161-3-4<br />

KREUZWEG