Glossar - pascal

Glossar - pascal

Glossar - pascal

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

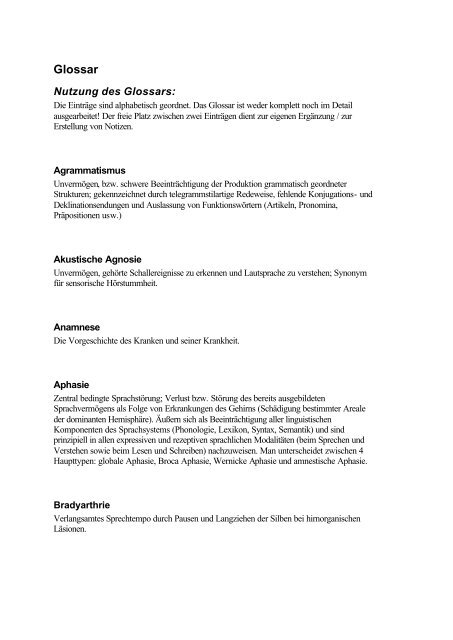

<strong>Glossar</strong><br />

Nutzung des <strong>Glossar</strong>s:<br />

Die Einträge sind alphabetisch geordnet. Das <strong>Glossar</strong> ist weder komplett noch im Detail<br />

ausgearbeitet! Der freie Platz zwischen zwei Einträgen dient zur eigenen Ergänzung / zur<br />

Erstellung von Notizen.<br />

Agrammatismus<br />

Unvermögen, bzw. schwere Beeinträchtigung der Produktion grammatisch geordneter<br />

Strukturen; gekennzeichnet durch telegrammstilartige Redeweise, fehlende Konjugations- und<br />

Deklinationsendungen und Auslassung von Funktionswörtern (Artikeln, Pronomina,<br />

Präpositionen usw.)<br />

Akustische Agnosie<br />

Unvermögen, gehörte Schallereignisse zu erkennen und Lautsprache zu verstehen; Synonym<br />

für sensorische Hörstummheit.<br />

Anamnese<br />

Die Vorgeschichte des Kranken und seiner Krankheit.<br />

Aphasie<br />

Zentral bedingte Sprachstörung; Verlust bzw. Störung des bereits ausgebildeten<br />

Sprachvermögens als Folge von Erkrankungen des Gehirns (Schädigung bestimmter Areale<br />

der dominanten Hemisphäre). Äußern sich als Beeinträchtigung aller linguistischen<br />

Komponenten des Sprachsystems (Phonologie, Lexikon, Syntax, Semantik) und sind<br />

prinzipiell in allen expressiven und rezeptiven sprachlichen Modalitäten (beim Sprechen und<br />

Verstehen sowie beim Lesen und Schreiben) nachzuweisen. Man unterscheidet zwischen 4<br />

Haupttypen: globale Aphasie, Broca Aphasie, Wernicke Aphasie und amnestische Aphasie.<br />

Bradyarthrie<br />

Verlangsamtes Sprechtempo durch Pausen und Langziehen der Silben bei hirnorganischen<br />

Läsionen.

Dysarthrien<br />

Dysarthrien sind Störungen der Artikulation, der Stimmgebung und der<br />

Sprechatmung, hervorgerufen durch Erkrankungen der zentralen Bahnen<br />

und Kerne der am Sprechvorgang beteiligten motorischen Nerven. Im<br />

Gegensatz zu Aphasien ist bei den Dysarthrien immer nur die expressive<br />

Seite (Sprechmotorik) betroffen.<br />

Dysgnathie<br />

Zahn- und Kieferfehlstellung & daraus resultierende Sprechstörungen<br />

Dyslalie<br />

Unter Dysialien (Stammeln, Psellismus) versteht man Störungen der Artikulation, bei denen<br />

einzelne Laute oder Lautverbindungen entweder völlig fehlen, durch andere ersetzt oder<br />

abartig gebildet werden. Die Artikulatoren selbst sind jedoch bei dieser Störung intakt.<br />

Dyslogie<br />

Sprach-, Sprech- und Stimmauffälligkeiten bei geistigen Entwicklungsstörungen.<br />

Dyspnoe<br />

Atemnot & daraus resultierende Stimmstörung<br />

Dyspraxie<br />

Mangelnde Fähigkeit, Körperteile zweckmäßig zu bewegen & daraus resultierende<br />

Sprechstörungen.<br />

Dysprosodie<br />

Störung der prosodischen Elemente der Sprache, d.h. Störung der Sprechmelodie, des<br />

Sprechrhythmus, des Sprechtempos; meist monotone oder abgehackte Sprechweise<br />

(Skandieren).<br />

Dysphasie<br />

Eine Entwicklungsstörung, bei der die Sprachfähigkeit unter des eigenen Intelligenz<br />

angemessenen Nivaus liegt.

Dysphonie<br />

Dysphonie ist der Oberbegriff für alle Arten von Stimmstörungen. Hauptsymptome sind der<br />

gestörte Stimmklang, d. h. die Heiserkeit, und die eingeschränkte Leistungsfähigkeit der<br />

Stimme. Beispiele wären die psychogene Dysphonie, die Spastische Dysphonie und die<br />

hyper- / hypofunktionelle Dysphonie.<br />

Dysphrasie<br />

Veränderungen der Sprache und der sprachlichen Ausdrucksweise, die<br />

Rückschlüsse auf das Vorliegen einer Psychose zulassen, bezeichnet man<br />

als Dysphrasien. Psychosen sind seelische Störungen, bei denen der Realitätsbezug gestört<br />

ist. Man unterscheidet endogene, d. h. hauptsächlich anläge- und entwicklungsbedingte,<br />

und exogene, d. h. körperlich begründbare Psychosen.<br />

Entwicklungsbedingte Sprachstörungen<br />

Auch Entwicklungsdysphasie genannt – diese Störungen werden durch Fehlprägungen bei der<br />

kindlichen Entwicklung auf und sind für gewöhnlich nicht organischen Ursprungs. Beispiele<br />

wären Dyslalie, Dysgrammatismus, Dyslogie und Lexikalische Erwerbsstörungen. Eine<br />

Ausnahme bildet z.B. die Lauterzeugung von Gehörlosen. Da die auditive Rückkopplung<br />

fehlt, werden die Laute falsch gebildet.<br />

Hyperfunktionelle Dysphonie<br />

Stimmstörung, die durch ein Übermaß an Spannung, an Muskelaktivität und / oder an<br />

Atemdruck am Stimmorgan und am Ansatzrohr hervorgerufen wird. Die Störung tritt bei<br />

unökonomischer Sprechweise auf und kann in eine hypofunktionelle Dysphonie übergehen.<br />

Sie ließe sich auch als „Party-Syndrom“ bezeichnen, da sie durch das Sprechen bei erhöhten<br />

Geräuschpegel, durch Rauchen, Trinken und Müdigkeit extrem begünstigt wird.<br />

Eine Person mit dieser Phonoponose klingt heiser und redet gepreßt.<br />

Hypofunktionelle Dysphonie<br />

Stimmstörung, die durch ein Mangel an Spannung, Muskelaktivität und Atemdruck am<br />

Stimmorgan und am Ansatzrohr hervorgerufen wird.<br />

Kommunikativ-Reaktive Sprachstörungen<br />

Hierunter fallen Stottern, Poltern, Logophobie, Mutismus usw. Die Ursachen für diese<br />

Störungen sind of im psychischen Bereich zu suchen.

Logoneurosen<br />

Eine Neurose ist eine primär umweltbedingte seelische Störung, der Realitätsbezug<br />

bleibt erhalten. Verliert der Betroffene aufgrund einer neurotischen<br />

Entwicklung die Willkürkontrolle über seine Phonations- und Artikulationsleistungcn.<br />

so bezeichnet man diese Störung als Logoneurose. Beispiele wären Stottern,<br />

Logophobie und Mutismus.<br />

Logophobie<br />

Schwere psychische Hemmung / Angst vor dem Sprechen. Oft auch in Verbindung mit<br />

Stottern oder Mutismus.<br />

Mutismus<br />

Selektivität des Sprechens, welche situations- und umfeldsbedingt ist. Man unterscheidet<br />

zwischen totalem Mutismus und selektiven Mutismus.<br />

Näseln / Rhinophonie<br />

Wenn der normale nasale Beiklang (Nasenresonanz) bei den nasalierten Lauten (im<br />

Deutschen/m/, /n/, /ng/) sowie einen gewissen nasalen Stimmbeiklang bei den Orallauten so<br />

weit verändert wird, daß die Verständlichkeit darunter leidet, spricht man von einer<br />

pathologischen Veränderung des Sprachschalls und nennt dies (in diesem Falle) Rhinophonie.<br />

Organisch verursachte Sprachstörungen<br />

Dazu gehören alle Störungen, die eine Fehlfunktion oder ein Defekt eines Lauterzeugenden,<br />

Lautempfangenden oder Verarbeitenden Organs als Hauptursprung haben. Darunter fallen<br />

zum Beispiel: Dyspnoe, Dysphonie, Dysgnathie, Dysglossie, Orofaziale Dysfunktion,<br />

Dysarthie, Sprechapraxie und Aphasie.<br />

Paragrammatismus<br />

Störung der syntaktischen Produktion, die durch falsche Flexionsformen und fehlerhafte<br />

Satzstrukturen aufgrund der Vermengung von verschiedenen Satzmustern gekennzeichnet ist.<br />

Phonoponose<br />

Überbegriff für Stimmstörungen, die aufgrund von fehlerhaftem Stimmgebrauchs entstehen.

Poltern<br />

Hohe Sprechgeschwindigkeit mit falscher Sprechflüssigkeit, das zur beeinträchtigten<br />

Verständlichkeit führt. Die Störung ist an bestimmte Persönlichkeitsmerkmale des Sprechers<br />

gebunden. Das Gesprochene klingt unregelmäßig und kommt in schnellen, ruckartigen Zügen.<br />

Prosodie<br />

Ist ein Überbegriff für die Unterscheidung folgender Merkmale des Sprechausdrucks:<br />

Intonation, Dynamik, Rhythmus, Stimmumfang, Lautstärke, Dauer, Flüssigkeit, Pausen,<br />

Qualität, Verbindung, Einteilung und Phrasenbildung. Prosodie läßt sich in zwei grobe Teile<br />

disponieren: Intonations- / Betonungsfaktoren und zeitliche / rhythmische Faktoren.<br />

Sprechablaufstörungen<br />

Es handelt sich dabei um Störungen des flüssigen Sprechablaufes, und zwar vom Entwurf bis<br />

zur Ausführung. Pathologische Sprechunflüssigkeiten bedeuten eine Einschränkung der<br />

kommunikativen Kompetenz und sind von normalen Unflüssigkeiten (Pausen etc.) zu<br />

unterscheiden.<br />

SSPM<br />

Das Sprech- und Sprachprozeßmodell dient als logopädisches Rahmenkonzept als<br />

Anhaltspunkt zur Lokalisierung von Störungen der Sprache / Sprechweise / Stimme. Es<br />

beschreibt den mündlichen Kommunikationsprozeß und soll dabei helfen, Störungen zu<br />

analysieren.<br />

Stottern<br />

Das Stottersyndrom (Balbuties) ist eine Kommunikationsstörung mit Unterbrechungen des<br />

Redeflusses, die plötzlich und unabhängig vom Willen des Sprechers, abhangig von<br />

Situationen und in sehr wechselnder Stärke auftreten. Die Störung manifestiert sich in den<br />

Bereichen Atmung, Stimmgebung und Artikulation. Man unterscheidet zwischen klonischem<br />

Stottern, tonischem Stottern und traumatischem Stottern.