3.2 HabituellerZehenspitzengang 3.3 Merkmale - Schattauer

3.2 HabituellerZehenspitzengang 3.3 Merkmale - Schattauer

3.2 HabituellerZehenspitzengang 3.3 Merkmale - Schattauer

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

12<br />

3 Zehenspitzengang<br />

3.2 Habitueller Zehenspitzengang<br />

Eine relativ häufig vorkommende pathologische Abweichung vom physiologischen<br />

Gang ist die vermehrte Belastung des Vorfußes beim Gehen bis hin<br />

zum Zehengang.<br />

Der habituelle Zehenspitzengang ist eine Ganganomalie, bei der der Zehenspitzengänger<br />

aus nicht bekannten Gründen zwischen dem plantigraden Gang und dem Vorfußgang<br />

wechselt.<br />

Als habitueller Zehenspitzengänger wird ein Kind bezeichnet, das mehr als<br />

50% der Zeit auf dem Vorfuß steht, geht und läuft. Es können im Verlauf<br />

schwere strukturelle Veränderungen wie ein verbreiteter Vorfuß oder eine<br />

irreversible Verkürzung des M. gastrocnemius (Achillessehnenverkürzung)<br />

auftreten.<br />

Der Zehenspitzengang kann ebenfalls eine Veränderung des physiologischen<br />

Gangbildes darstellen; es kann aber auch eine Ganganomalie sein, die<br />

eine schwerwiegende neurologische Erkrankung zur Ursache hat. Eine genaue<br />

Diagnostik ist notwendig, um die Diagnose kindlicher habitueller ZSG<br />

unter Ausschluss aller anderen möglichen Ursachen zu sichern und die<br />

adäquate Therapie in die Wege zu leiten. Häufige Differenzialdiagnosen des<br />

kindlichen ZSG können unter anderem sein:<br />

• zinfantile Zerebralparese,<br />

• zMuskeldystrophie,<br />

• zspinale Muskelatrophie,<br />

• zneurodegenerative Erkrankungen wie die Friedreich-Ataxie.<br />

Liegen diese Erkrankungen vor, muss der ZSG im Rahmen der Krankheit<br />

therapiert und die Prognose angepasst werden.<br />

Das nachfolgende Kapitel geht vor allem auf die <strong>Merkmale</strong> des habituellen<br />

Zehenspitzenganges ein; Diagnostik und Therapie werden in späteren Kapiteln<br />

eingehend beschrieben.<br />

3.3 <strong>Merkmale</strong><br />

Das klinische Bild des kindlichen habituellen Zehenspitzengängers weist<br />

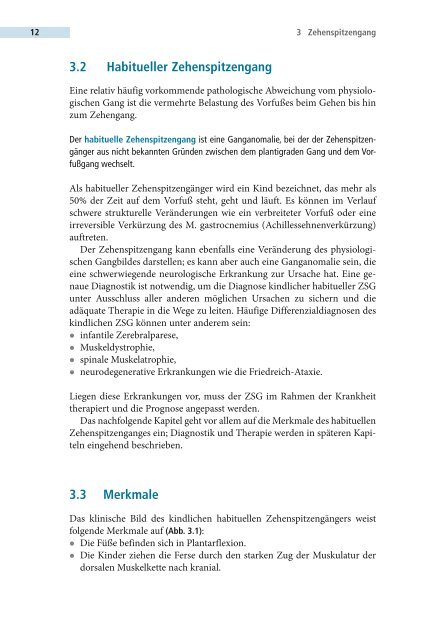

folgende <strong>Merkmale</strong> auf (Abb. 3.1):<br />

• zDie Füße befinden sich in Plantarflexion.<br />

• zDie Kinder ziehen die Ferse durch den starken Zug der Muskulatur der<br />

dorsalen Muskelkette nach kranial.

3.3 <strong>Merkmale</strong> 13<br />

Abb. 3.1 Inspektion einer Zehenspitzengängerin<br />

• zDer Vorfuß hat eine breite Auflagefläche, da die Belastung ausschließlich<br />

auf dem Vorfuß liegt.<br />

• zDie Knie- und Hüftgelenke sind kompensatorisch flektiert, der Beckengürtel<br />

ist in der Sagittalebene flektiert und die Lendenwirbelsäule (LWS)<br />

ist hyperlordosiert.<br />

• zDie Brustwirbelsäule (BWS) wird in Mittelstellung gehalten und der<br />

Schultergürtel ist retrahiert.<br />

• zDer Kopf translatiert leicht nach ventral und die Halswirbelsäule (HWS)<br />

steht in einer lordosierten Stellung.<br />

Anhand des klinischen Bildes wird deutlich, dass der Zehenspitzengänger<br />

die für die physiologischen Gangphasen benötigten körperlichen Voraussetzungen<br />

nicht immer erfüllen kann (s. Tab. 2.1, S. 4). Aufgrund einer verstärkten<br />

Plantarflexion ist die Schrittlänge des habituellen Zehenspitzengängers<br />

verkürzt, wodurch sich seine Gehgeschwindigkeit reduziert. Durch die<br />

eingeschränkte Stabilität kann er eine aufrechte Körperhaltung nur begrenzt<br />

einnehmen. Außerdem wird in den Schwungphasen das freie Durchschwingen<br />

des Beines erschwert. Des Weiteren ist durch eine eingeschränkte<br />

Sprunggelenksbeweglichkeit das Abrollen nicht möglich und die Abdruckaktivität<br />

in der terminalen Standbeinphase ist aufgrund des flektierten

14<br />

3 Zehenspitzengang<br />

Beckengürtels nicht durchführbar. Der Körper reagiert auf diese Veränderungen<br />

mit kompensatorischen Ausweichbewegungen, die den Energieaufwand<br />

des Körpers erhöhen. Die körperlichen Strukturen werden funktionell<br />

anders belastet, so dass der physiologische, ökonomische Gangzyklus nur<br />

noch modifiziert ausgeführt wird. So sind bestimmte Muskelgruppen vermehrt<br />

aktiv, wodurch es beispielsweise zu Wadenkrämpfen kommen kann.<br />

Persistiert der Zehenspitzengang über einen längeren Zeitraum, kommt es<br />

aufgrund der veränderten Funktionen zu strukturellen Schäden des Bewegungsapparates.<br />

3.4 Ätiologie<br />

Der habituelle Zehenspitzengang ist eine Abweichung vom physiologischen<br />

Gang, die bei 15% aller Kinder über einen Zeitraum von drei Monaten intermittierend<br />

auftreten kann. Dabei laufen die Kinder nicht permanent auf<br />

Zehenspitzen, sondern wechseln situationsabhängig, beispielsweise bei Müdigkeit<br />

oder Aufregung, zwischen dem Vorfuß- und plantigraden Gang.<br />

3.5 Studien<br />

In der Literatur gibt es diverse Aussagen und Hypothesen zu den Ursachen<br />

des habituellen Zehenspitzenganges. Bisherige Untersuchungen weisen auf<br />

Zusammenhänge mit Muskeltonusstörungen, vestibulären und sensorischen<br />

Fehlfunktionen, Entwicklungsverzögerungen und familiäre Häufungen hin.<br />

Pomarino et al. (2011) haben in einer aktuellen Studie insbesondere genetische<br />

Faktoren als Ursachen für den Zehenspitzengang untersucht. Die Studie<br />

zeigte, dass der habituelle Zehenspitzengang bei ca. 42% der Zehenspitzengänger<br />

– statistisch nachweisbar – genetisch bedingt ist (Abb. 3.2).<br />

Um mehr über die Häufigkeit und die Ursachen des habituellen Zehenspitzenganges<br />

zu erfahren, befragten Pomarino et al. (2011) 900 Eltern mit<br />

Kindern im Kindergartenalter aus dem Hamburger Raum mithilfe eines<br />

Fragebogens: unter anderem zur Häufigkeit des Zehenspitzenganges, zum<br />

klinischen Bild und ob Arztbesuche und/oder therapeutische Maßnahmen<br />

aufgrund des Zehenganges unternommen wurden.<br />

193 Kinder waren habituelle Zehenspitzengänger, 707 Kinder Normalgänger.<br />

Ein prägnantes Ergebnis war, dass der Zehengang in den ersten vier Lebensjahren<br />

sehr oft vorkam, mit zunehmendem Alter aber wieder abnahm.

3.5 Studien 15<br />

ZSG<br />

mit familiärer Häufung<br />

42,3%<br />

Jungen<br />

67,1%<br />

Mädchen<br />

32,9%<br />

Abb. 3.2 Geschlechtsspezifische<br />

Häufigkeit<br />

des Zehenspitzenganges<br />

und Fami liarität<br />

Vater ist<br />

ZSG<br />

61,1%<br />

Mutter ist<br />

ZSG<br />

38,6%<br />

Vater ist<br />

ZSG<br />

55,7%<br />

Mutter ist<br />

ZSG<br />

44,3%<br />

Dabei bestand ein Zusammenhang zwischen der Entwicklung eines Zehenspitzenganges<br />

und der Nutzung eines Gehfreis, dem Vorliegen einer chronischen<br />

Atemwegserkrankung und familiärer Vorbelastung. Eine Hüftdysplasie<br />

korrelierte statistisch nicht mit einem Zehenspitzengang.<br />

Kinder mit einer solchen Gangabweichung sind in der neurologischen<br />

Untersuchung unauffällig; sie haben zeitgerecht laufen gelernt und zeigen im<br />

Gangbild keine Unsicherheiten (Pomarino et al. 2009).<br />

Eine weitere Studie von Pomarino aus dem Jahr 2011 mit 836 habituellen<br />

kindlichen Zehenspitzengängern ergab, dass bei gut der Hälfte (57%) aller<br />

Patienten die Wadenmuskulatur objektiv verkürzt war mit einer eingeschränkten<br />

passiven und aktiven Dorsalextension im oberen Sprunggelenk<br />

(OSG). Ferner konnte man bei knapp der Hälfte (49%) von 646 habituellen<br />

Zehenspitzengängern eine LWS-Lordose von mehr als 35 Grad beobachten<br />

und eine Hyperlordose von über 45 Grad bei 11% der untersuchten Kinder.<br />

Diese Werte liegen deutlich höher als bei Normalgängern (Abb. 3.3) (Pomarino<br />

et al. 2011).<br />

Bezüglich der Geschlechterverteilung besteht eine statistische Signifikanz,<br />

die in der oben genannten Studie nachgewiesen worden ist: 64% der habituellen<br />

Zehenspitzengänger waren männlich und nur 36% weiblich (Abb. 3.4).<br />

Bei über der Hälfte der Zehenspitzengänger (65%) besteht der ZSG, seit sie<br />

mit dem Laufen begonnen haben (Abb. 3.5).