Empfehlungen zur Obsteinlagerung 2013 (Früchte & Gemüse 8/13)

Empfehlungen zur Obsteinlagerung 2013 (Früchte & Gemüse 8/13)

Empfehlungen zur Obsteinlagerung 2013 (Früchte & Gemüse 8/13)

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

xxx Forschung | xxx<br />

| Recherche<br />

<strong>Empfehlungen</strong> <strong>zur</strong> <strong>Obsteinlagerung</strong> <strong>20<strong>13</strong></strong><br />

Je nach Jahr und Sorte sind physiologische Schäden wie die Fleischbräune ein wichtiges Problem, dessen Ursachen<br />

sehr oft nicht genau eingegrenzt werden können. Zudem ist die Identifikation der Schäden in der Praxis nicht<br />

einfach. Bei Gala gab es in der Lagersaison zahlreiche Probleme.<br />

Franz Gasser, Séverine Gabioud Rebeaud, Agroscope Changins-Wädenswil ACW<br />

Bei den empfohlenen Ernterichtwerten gibt<br />

es seit der letzten Ausgabe keine Änderungen<br />

zu vermerken (siehe Tabelle Seite 23).<br />

Bei den Lagerempfehlungen bleiben die Temperatur-<br />

und CA-Werte gegenüber dem<br />

Vorjahr unverändert. Bei Topaz wurde die<br />

Empfehlung <strong>zur</strong> Anwendung von 1-MCP<br />

von «nicht getestet/keine Angaben» (?) auf<br />

«empfohlen» (J) gesetzt. Dies aufgrund der<br />

erfolgreichen Praxiserfahrungen und einem<br />

Bestätigungsversuch an der ACW.<br />

Die empfohlenen Ernterichtwerte und Lagerbedingungen<br />

stehen als PDF unter www.<br />

swissfruit.ch > Branche <strong>zur</strong> Verfügung.<br />

Zahlreiche Lagerprobleme bei der<br />

Sorte Gala<br />

Die Lagersaison 2012/<strong>20<strong>13</strong></strong> war gekennzeichnet<br />

durch zahlreiche Probleme mit der<br />

Sorte Gala. Insbesondere wurden Schäden<br />

wie Fleischbräune, Risse an der Stielgrube<br />

und übermässiger Verlust an Fruchtfleischfestigkeit<br />

während der Lagerung («mölsch»<br />

werden) festgestellt. Wie in den Jahren<br />

2003 und 2009 waren die hohen Temperaturen<br />

im August 2012 kurz vor der Ernte<br />

für den Schaden verantwortlich: Gemäss<br />

den Aufzeichnungen von Meteo Schweiz<br />

war der August 2012 je nach Region um<br />

2.5 bis 3.5 °C wärmer als der Referenzmittelwert<br />

der Jahre 1961 bis 1990.<br />

Wie allseits bekannt, wird die Ausfärbung,<br />

ein wichtiges Qualitätskriterium bei Gala,<br />

durch die Temperatur in der Nacht beeinflusst.<br />

Kühle nächtliche Temperaturen<br />

fördern die Bildung von Pigmenten beziehungsweise<br />

von Anthocyanen, welche für<br />

die Rotfärbung der <strong>Früchte</strong> verantwortlich<br />

sind. Im Jahre 2012 verlief die Ausfärbung<br />

der <strong>Früchte</strong> schleppend, während sich die<br />

klassischen Qualitätsparameter wie Fruchtfleischfestigkeit,<br />

Säuregehalt, Zucker und<br />

Risse in der Stielgrube bei Gala.<br />

Fissures au niveau de la cavité du pédoncule<br />

sur Gala.<br />

Photo: ACW<br />

Stärke weiter entwickelten. Aus diesem<br />

Grund wurde die Sorte Gala oft mit einer<br />

guten Ausfärbung, aber mit einer zu weit<br />

fortgeschrittenen Reife geerntet. Solche<br />

<strong>Früchte</strong> sind bezüglich Qualitätserhaltung<br />

schwierig zu lagern bzw. eignen sich nur<br />

für eine kurze Lagerung.<br />

MCP-Behandlung auch bei Topaz<br />

wirksam<br />

Bisher hatten wir uns im Herbstbrief in<br />

der Tabelle zu den empfohlenen Lagerbedingungen<br />

nicht dahingehend geäussert,<br />

ob bei Topaz eine Behandlung mit 1-MCP<br />

zu empfehlen sei oder nicht. In der Praxis<br />

wird die Sorte jedoch seit einigen Jahren<br />

erfolgreich behandelt. Wir führten deshalb<br />

an der ACW einen Lagerversuch durch, um<br />

die Wirksamkeit der Behandlung zu verifizieren.<br />

<strong>Früchte</strong> eines Pflückzeitpunktes<br />

wurden mit und ohne Behandlung während<br />

rund sieben Monaten unter ULO-Bedingungen<br />

(1.5 % CO 2<br />

, 1.0 % O 2<br />

) bei einer<br />

Temperatur von 1 °C gelagert.<br />

Die Unterschiede bezüglich Fruchtfleischfestigkeit<br />

zwischen der Kontrollvariante<br />

und den MCP-behandelten <strong>Früchte</strong>n wurden<br />

mit zunehmender Lagerdauer grösser.<br />

Die gleiche Tendenz bezüglich Fruchtfleischfestigkeit<br />

lässt sich am Ende der<br />

Nachlagerung (Shelf life) ausmachen: MCP<br />

verzögerte den Abbau der Fruchtfleischfestigkeit<br />

während der Nachlagerung (7 Tage<br />

bei Raumtemperatur) markant. Auch bei<br />

der Säure zeigten sich die Vorteile der MCP-<br />

Behandlung vor allem nach dem Shelf life.<br />

1-MCP reduzierte zudem das Auftreten von<br />

physiologischen Schäden wie Kernhausund<br />

Fleischbräune. Die ACW-Versuche bestätigten<br />

also die Wirksamkeit der Behandlung,<br />

vorausgesetzt, die <strong>Empfehlungen</strong> des<br />

Lieferanten Agrofresh bezüglich Reifegrad<br />

<strong>zur</strong> Ernte und Behandlungszeitpunkt werden<br />

eingehalten.<br />

Fleischbräune, einer der häufigsten<br />

physiologischen Lagerschäden<br />

Lagerkrankheiten sind Schäden an den<br />

<strong>Früchte</strong>n, welche zum Zeitpunkt der Ernte<br />

noch nicht sichtbar sind. Sie erscheinen<br />

während oder nach der Lagerung. Bei den<br />

Lagerkrankheiten werden zwei Gruppen<br />

von Schäden unterschieden – parasitäre<br />

Krankheiten, welche durch mikrobielle<br />

Schadenerreger verursacht werden, und<br />

physiologische Krankheiten, welche durch<br />

Probleme im Stoffwechsel der <strong>Früchte</strong> verursacht<br />

werden. Einer der häufigsten physiologischen<br />

Schäden ist die Fleischbräune.<br />

Die Ursachen für das Auftreten dieses<br />

Schadens sind vielfältig, einige lassen sich<br />

dem Vorerntebereich zuordnen, andere<br />

werden durch nicht optimale Lagerbedingungen<br />

verursacht.<br />

Vielfältige Ursachen führen zu<br />

Lagerschäden<br />

Im Allgemeinen können physiologische<br />

Krankheiten oft auf Faktoren im Vorernte-<br />

20<br />

<strong>Früchte</strong> & <strong>Gemüse</strong> 8/<strong>20<strong>13</strong></strong> Fruits & Légumes

Forschung | Recherche<br />

xxx | xxx<br />

bereich <strong>zur</strong>ückgeführt werden, wie z.B. die<br />

Kulturführung (Fruchtbehang, Düngung,<br />

Calciumversorgung, Baumgrösse etc.).<br />

<strong>Früchte</strong> z.B. von jungen Bäumen, welche<br />

schwach behangen sind und ein Calciumdefizit<br />

aufweisen, sind anfälliger auf solche<br />

Schäden. Neben den Anbaubedingungen<br />

spielen aber auch die klimatischen Bedingungen<br />

eine wichtige Rolle bei der Entstehung<br />

von physiologischen Schäden.<br />

Der Reifegrad der <strong>Früchte</strong> <strong>zur</strong> Ernte spielt<br />

ebenfalls eine wichtige Rolle, besonders bei<br />

den Krankheiten, die bei überreifen <strong>Früchte</strong>n<br />

auftreten, wie z.B. die Altersfleischbräune.<br />

Diese Krankheit tritt bei <strong>Früchte</strong>n<br />

auf, welche die klimakterische Phase, in<br />

der die Ethylenproduktion stark ansteigt,<br />

schon durchlaufen haben. Die Ethylenbildung<br />

fördert die Fruchtreifung mit den<br />

damit verbundenen Änderungen wie z.B.<br />

Abbau der Fruchtfleischfestigkeit und des<br />

Säuregehaltes, Bildung von Aromastoffen<br />

oder Chlorophyllabbau. Wenn die Reifephase<br />

beendet ist, kommen die <strong>Früchte</strong><br />

in die Phase der Seneszenz bzw. Alterung,<br />

in welcher insbesondere die Fleischbräune<br />

auftreten kann. Die Altersfleischbräune<br />

kann schon auf dem Feld auftreten, wenn<br />

die <strong>Früchte</strong> zu lange am Baum belassen<br />

werden, sie tritt aber auch während oder<br />

nach der Lagerung auf.<br />

Empfohlene Erntefenster unbedingt<br />

einhalten<br />

Normalerweise verzögern ULO-Bedingungen<br />

während der Lagerung die Fruchtreifung<br />

und damit das Erscheinen der Altersfleischbräune,<br />

während diese bei normal<br />

kühlgelagerten oder bei Raumtemperatur<br />

gehaltenen <strong>Früchte</strong>n schneller auftritt. Um<br />

das Auftreten dieses Schadens zu verhindern,<br />

sollten die <strong>Früchte</strong> in den von Agroscope<br />

empfohlenen sortenspezifischen<br />

Erntefenstern gepflückt werden. Andererseits<br />

sollten aber auch unsere <strong>Empfehlungen</strong><br />

<strong>zur</strong> Einstellung der CA-Atmosphäre<br />

und der Temperatur beachtet werden.<br />

Eine zu späte Ernte verbunden mit einer<br />

zu langen Lagerung oder nicht optimalen<br />

Lagerbedingungen erhöhen das Risiko<br />

des Auftretens von physiologischen Schäden.<br />

Da die Behandlung mit 1-MCP die<br />

Fruchtreifung verzögert, reduziert die Behandlung<br />

oft auch die Altersfleischbräune,<br />

sofern sie gemäss den <strong>Empfehlungen</strong> des<br />

Lieferanten durchgeführt wird (optimaler<br />

Pflückzeitpunkt, Behandlung innerhalb von<br />

7 Tagen nach der Ernte). Die Altersfleischbräune<br />

ist neben den Vorerntefaktoren<br />

auch stark sortenabhängig.<br />

Fleischbräune kann z.B. durch zu tiefe Lagertemperaturen<br />

verursacht werden. Die<br />

Sorte Jazz ® z.B. entwickelt solche Schäden<br />

bei Temperaturen von weniger als 3 °C,<br />

während Gala Temperaturen von 0.5 °C<br />

problemlos erträgt. Aus diesem Grund sind<br />

die sortenspezifischen Lagertemperaturen<br />

einzuhalten. Zu tiefe Lagertemperaturen<br />

können jedoch auch noch einen anderen<br />

physiologischen Schaden verursachen, den<br />

sogenannten «soft-scald» (weiche Schalenbräune;<br />

braune, leicht eingesunkene<br />

Flecken auf der Fruchthaut).<br />

Neue NIR-Messgeräte erleichtern<br />

die Detektion<br />

Neben der Lagertemperatur können noch<br />

andere Lagerfaktoren das Auftreten von<br />

Fleischbräune fördern, sofern sie nicht optimal<br />

eingestellt sind: So kann z.B. ein zu<br />

hoher Gehalt an Kohlendioxid im Lager zu<br />

Kernhausbräune und Kavernenbildung führen.<br />

Ebenso kann ein zu tiefer Sauerstoffgehalt<br />

zu Schäden führen, im schlimmsten<br />

Fall zu Fermentation im Fruchtfleisch. Die<br />

Empfindlichkeit gegenüber zu hohen Gehalten<br />

an Kohlendioxid nimmt übrigens<br />

mit abnehmendem Sauerstoffgehalt zu<br />

und ist zudem stark sortenabhängig.<br />

Die Veränderungen im Fruchtfleisch sind<br />

in qualitativer Hinsicht sehr wichtig, auch<br />

wenn die Fleischbräune die sensorisch<br />

wahrnehmbare Qualität nicht immer negativ<br />

beeinflusst und der Verzehr der <strong>Früchte</strong><br />

keine Gefahr für die Gesundheit der<br />

Konsumenten darstellt. Um solche inneren<br />

Schäden zu entdecken, müssen Kontrollen<br />

entlang der Wertschöpfungskette vom Lager<br />

bis zum Konsumenten durchgeführt<br />

werden. In der Praxis wird eine repräsentative<br />

Zahl von <strong>Früchte</strong>n eines Lots hälftig<br />

geschnitten, um Schäden entdecken zu<br />

können. Diese Methode hat den Nachteil,<br />

dass sie destruktiv ist. Zudem ist es nicht<br />

einfach, ein repräsentatives Muster zu ziehen.<br />

Oft ist es nämlich so, dass die Variabilität<br />

innerhalb eines Lots bzw. den <strong>Früchte</strong>n<br />

eines Produzenten oder zwischen verschiedenen<br />

Lots, welche im selben Raum gelagert<br />

werden, relativ gross ist. Die äussere<br />

Beurteilung der <strong>Früchte</strong> ist nicht geeignet,<br />

innere Schäden wie die Fleischbräune zu<br />

entdecken. Um die Detektion von Fleischbräune<br />

zu erleichtern, wurden neue Detektionsmethoden<br />

entwickelt. Insbesondere<br />

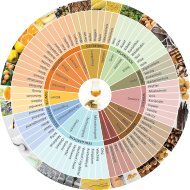

die Messung mittels NIR (Near infrared =<br />

nahes Infrarot-Spektrum) ist vielversprechend:<br />

die Messungen sind nicht destruktiv<br />

und schnell durchzuführen, und da alle<br />

bzw. ein hoher Anteil der <strong>Früchte</strong> eines<br />

Lots gemessen werden können, stellt sich<br />

die Frage der repräsentativen Probenahme<br />

nicht. Versuche an der Agroscope mit<br />

einem NIR-Laborgerät vom Lieferanten<br />

SACMI (Italien) und einem NIR-Modul einer<br />

Sortieranlage (Modul IFA von GREEFA,<br />

NL) zeigten, dass Äpfel der Sorte Braeburn<br />

mit Fleischbräune identifiziert und aussortiert<br />

werden konnten. Allerdings erfordert<br />

die Umsetzung einer solchen robusten und<br />

effizienten Methode in der Praxis einen relativ<br />

grossen Aufwand für die Kalibration<br />

der Geräte, indem <strong>Früchte</strong> verschiedener<br />

Herkünfte, verschiedener Jahre und Reifezeitpunkte<br />

getestet werden müssen. Diese<br />

Abklärungen sind immer noch im Gange.<br />

Diagnose des Fleischbräunetyps ist<br />

nicht immer einfach<br />

Die Bestimmung des Typs von Fleischbräune<br />

ist nicht immer einfach, besonders<br />

wenn die Symptome unterschiedlich sind.<br />

Dadurch wird die Ursachenermittlung<br />

insbesondere dann erschwert, wenn verschiedene<br />

Ursachen für die Entstehung des<br />

Schadens infrage kommen. Aus diesem<br />

Grund wird empfohlen, mehrere <strong>Früchte</strong><br />

eines Lots mit verschieden ausgeprägten<br />

Krankheitssymptomen zu analysieren.<br />

Gleichzeitig müssen alle verfügbaren Informationen<br />

zu den <strong>Früchte</strong>n, dem Anbau<br />

und <strong>zur</strong> Lagerung gesammelt und analysiert<br />

werden: Anbaubedingungen, Erntezeitpunkt,<br />

Reifebestimmung <strong>zur</strong> Ernte,<br />

Lagerbedingungen etc. Für die Analyse solcher<br />

Fälle ist es deshalb wichtig, dass diese<br />

Daten vorhanden sind, was in der Praxis oft<br />

leider nicht der Fall ist. n<br />

<strong>Früchte</strong> & <strong>Gemüse</strong> 8/<strong>20<strong>13</strong></strong> Fruits & Légumes<br />

21