Download - hildegardkeller.ch

Download - hildegardkeller.ch

Download - hildegardkeller.ch

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

Hildegard Elisabeth Keller<br />

Ärzte, Astronomen und Astrologen –<br />

wissens<strong>ch</strong>aftsges<strong>ch</strong>i<strong>ch</strong>tli<strong>ch</strong>e Genealogie als Einblattdruck<br />

Zum Ärzte- und Astrologenverzei<strong>ch</strong>nis<br />

und zur Astrologentafel (1545/1546) von Jakob Ruf<br />

1. Einleitung<br />

Jakob Ruf (1505–1558) war Zeitgenosse von Paracelsus und Konrad Gessner<br />

(Letzterer war sein Freund, Berufskollege und in späteren Jahren als Stadtarzt<br />

sein Vorgesetzter im Zür<strong>ch</strong>er Gesundheitssystem), von Ulri<strong>ch</strong> Zwingli und Heinri<strong>ch</strong><br />

Bullinger. Der gebürtige Konstanzer ma<strong>ch</strong>te na<strong>ch</strong> Jugendjahren im Kloster<br />

in Chur eine S<strong>ch</strong>ererlehre in Konstanz, erwarb in Lindau den Meistertitel als<br />

Chirurg, emigrierte in die erste reformierte Stadt der Eidgenossens<strong>ch</strong>aft, wo er<br />

si<strong>ch</strong> na<strong>ch</strong> dem Zweiten Kappeler Krieg (1531) niederließ. In Züri<strong>ch</strong> lebte er bis<br />

zu seinem Tod als angesehener Stadts<strong>ch</strong>nittarzt und war als Hebammenausbildner,<br />

Theaterautor und -regisseur eine Autoritätsperson und ein Gelehrter in der<br />

intellektuellen Gemeins<strong>ch</strong>aft der Stadt. Ruf hinterließ ein umfangrei<strong>ch</strong>es, für die<br />

frühneuzeitli<strong>ch</strong>e Literatur-, Theater-, Medizin- und Medienges<strong>ch</strong>i<strong>ch</strong>te perspektivenrei<strong>ch</strong>es<br />

Werk, das gegenwärtig von einer Zür<strong>ch</strong>er Fors<strong>ch</strong>ergruppe in einer<br />

ersten kritis<strong>ch</strong>en Gesamtausgabe ediert wird (vgl. Keller 2006).<br />

Jakob Rufs Werk eröffnet einen neuartigen Zugang zu den genealogis<strong>ch</strong>en<br />

Denkmustern der Zeit, zu ihrer Instrumentalisierung für die Gegenwartskritik<br />

und zu innovativen Produkten auf dem Bu<strong>ch</strong>markt. Diese Denkmuster sind von<br />

markant anderen genealogis<strong>ch</strong>en Interessen getragen wie jene der si<strong>ch</strong> ma<strong>ch</strong>tpolitis<strong>ch</strong><br />

konsolidierenden Berner Adels- und Patrizierges<strong>ch</strong>le<strong>ch</strong>ter im 15. Jahrhundert,<br />

für die Thüring von Ringoltingens Melusine paradigmatis<strong>ch</strong> ist, obwohl<br />

au<strong>ch</strong> sie stadtpolitis<strong>ch</strong> relevant waren und ebenfalls auf den Kult von Namen<br />

und Fama setzten (vgl. Keller 2005a). Die beiden Medien, um die es im folgenden<br />

Beitrag gehen soll und die ans<strong>ch</strong>ließend vorgestellt werden, präsentieren<br />

eine wissens- und wissens<strong>ch</strong>aftsges<strong>ch</strong>i<strong>ch</strong>tli<strong>ch</strong>e Genealogie, die ihre Vorläufer in<br />

frühen Titelholzs<strong>ch</strong>nitten findet (am prominentesten in der Visualisierung der<br />

Wissens<strong>ch</strong>aftsgenealogie auf dem Titelblatt von Gregor Reis<strong>ch</strong>s Margarita Philosophica<br />

[Freiburg: Johannes S<strong>ch</strong>ott, 1503]; vgl. Büttner 2003; Siegel 2004).<br />

Die Zür<strong>ch</strong>er Produkte zei<strong>ch</strong>net aus, dass sie im Dienst pragmatis<strong>ch</strong>er Gegenwartskritik<br />

einerseits, der Popularisierung ho<strong>ch</strong>adliger Repräsentationspraktiken<br />

andererseits stehen. Sie sind keine Instrumente individueller bzw. familialer<br />

Ma<strong>ch</strong>tpolitik, sondern auf das Hier und Jetzt einer si<strong>ch</strong> gerne modellhaft<br />

verstehenden eidgenössis<strong>ch</strong>en Stadtrepublik bezogen.<br />

Zeits<strong>ch</strong>rift für Literaturwissens<strong>ch</strong>aft und Linguistik 147 (2007)<br />

LiLi147.indd 96 14.08.2007 13:35:16 Uhr

Ärzte, Astronomen und Astrologen<br />

97<br />

Jakob Ruf partizipiert in mehr als einer Hinsi<strong>ch</strong>t am genealogis<strong>ch</strong>en Diskurs<br />

der Zeit und insbesondere an dessen wissens<strong>ch</strong>aftsges<strong>ch</strong>i<strong>ch</strong>tli<strong>ch</strong>en Ausprägungen<br />

und dessen Funktionalisierung für die Entstehungsges<strong>ch</strong>i<strong>ch</strong>te und die<br />

Legitimation eines quasi abstrakten Gebildes wie des eidgenössis<strong>ch</strong>en Bündnissystems.<br />

Beides fand in der bisherigen genealogis<strong>ch</strong>en Fors<strong>ch</strong>ung keine Bea<strong>ch</strong>tung.<br />

Anstelle einer systematis<strong>ch</strong>en Erörterung, die an dieser Stelle ni<strong>ch</strong>t<br />

geleistet werden kann, mö<strong>ch</strong>te i<strong>ch</strong> eine grundsätzli<strong>ch</strong>e, au<strong>ch</strong> für die folgende<br />

Textpräsentation und -deutung zentrale Funktion von Genealogie einführend benennen,<br />

und zwar anhand einer für die eidgenössis<strong>ch</strong>e Innen- und Aussenpolitik<br />

des 15. und 16. Jahrhunderts wi<strong>ch</strong>tigen Denkfigur.<br />

Mit Genealogie kann argumentiert werden, um einen Ursprung zu konstruieren,<br />

dessen Relevanz für die eigene Gegenwart beanspru<strong>ch</strong>t wird und der au<strong>ch</strong><br />

für zeitkritis<strong>ch</strong>e Plädoyers funktionalisiert wird. Heilsges<strong>ch</strong>i<strong>ch</strong>tli<strong>ch</strong>-biblis<strong>ch</strong>e<br />

Affiliationen können dafür ebenso beigezogen werden wie profanges<strong>ch</strong>i<strong>ch</strong>tli<strong>ch</strong>e,<br />

beispielsweise aus der antiken, vor allem römis<strong>ch</strong>en Ges<strong>ch</strong>i<strong>ch</strong>tss<strong>ch</strong>reibung<br />

stammende. So interessierte si<strong>ch</strong> Ruf – wie andere historiografis<strong>ch</strong> interessierte<br />

Eidgenossen aus dem 15. und 16. Jahrhundert au<strong>ch</strong> – für die genealogis<strong>ch</strong>en Verbindungen<br />

der Alpenbewohner zu antiken Völkern oder skandinavis<strong>ch</strong>en Stämmen.<br />

Es stand ein Bündel von in si<strong>ch</strong> heterogenen, ja widersprü<strong>ch</strong>li<strong>ch</strong>en genealogis<strong>ch</strong>en<br />

Herkunftstheorien zur Verfügung. Zwei davon verarbeitete Ruf in den<br />

Vorreden seiner beiden eidgenössis<strong>ch</strong>-politis<strong>ch</strong>en Spiele Etter Heini (um 1538)<br />

und Wilhelm Tell (1545), nämli<strong>ch</strong> die Abstammung der Zür<strong>ch</strong>er von den Helvetiern<br />

und die Abstammung der S<strong>ch</strong>wyzer von den S<strong>ch</strong>weden (de Capitani 1987,<br />

S. 29; Keller 2006, S. 174–176). Die Funktion sol<strong>ch</strong>er ›nationalen‹ Genealogien<br />

erhellt si<strong>ch</strong> aus der kollektiv betriebenen »invention of tradition« (Hobsbawm<br />

1983; vgl. au<strong>ch</strong> Maissen 2002), wel<strong>ch</strong>e die Identität des fragilen eidgenössis<strong>ch</strong>en<br />

Bündnissystems dur<strong>ch</strong> den Ursprung in einer idealen, mythis<strong>ch</strong>en Zeit konsolidieren<br />

sollte. Im Dienst dieser aussen- und innenpolitis<strong>ch</strong> zentralen Aufgabe der<br />

Identitätsstiftung stand für wi<strong>ch</strong>tige Exponenten der reformierten Stadt Züri<strong>ch</strong><br />

au<strong>ch</strong> ein bestimmtes Theologumenon – das bundestheologis<strong>ch</strong>e Interpretament<br />

der Auserwähltheit der Eidgenossen (Keller 2007).<br />

Im Folgenden soll nun aber Rufs wissens<strong>ch</strong>aftsges<strong>ch</strong>i<strong>ch</strong>tli<strong>ch</strong>e Selbststilisierung<br />

mittels genealogis<strong>ch</strong>er Medien im Zentrum stehen. In den 1540er Jahren<br />

verfasste Ruf zwei entstehungsges<strong>ch</strong>i<strong>ch</strong>tli<strong>ch</strong> verbundene Texte, die au<strong>ch</strong><br />

im Blick auf die genealogis<strong>ch</strong>en Argumentationsmuster gemeinsam betra<strong>ch</strong>tet<br />

werden müssen. Beide präsentieren gelehrtes Wissen mit einem personenbezogenen<br />

Fokus. Das zuerst verfasste, hands<strong>ch</strong>riftli<strong>ch</strong> überlieferte Ärzte- und Astrologenverzei<strong>ch</strong>nis<br />

und die Astrologentafel, ein aus drei Blättern bestehender<br />

Einblattdruck, partizipieren an zwei wi<strong>ch</strong>tigen humanistis<strong>ch</strong>en Diskursen: Erstens<br />

gliedern sie si<strong>ch</strong> ein in die Tradition der viri illustri bzw. uomini famosi, die<br />

seit dem 14. Jahrhundert in der Literatur der Romania s<strong>ch</strong>on vor Petrarcas De<br />

viris illustribus fassbar ist (Mommsen 1952). Die viri illustri zählen au<strong>ch</strong> zu den<br />

wi<strong>ch</strong>tigsten Bildmotiven der säkularen Ikonografie in der italienis<strong>ch</strong>en Malerei<br />

und Bildhauerei des 14. und 15. Jahrhunderts und gehen auf literaris<strong>ch</strong>e Texte<br />

LiLi147.indd 97 14.08.2007 13:35:16 Uhr

98 Hildegard Elisabeth Keller<br />

der grie<strong>ch</strong>is<strong>ch</strong>-römis<strong>ch</strong>en Antike zurück (vgl. Joost-Gaugier 1982). Zweitens<br />

s<strong>ch</strong>ließen sie an die literaris<strong>ch</strong>e Tradition von Autoren- und Werkkatalogen an,<br />

die s<strong>ch</strong>ließli<strong>ch</strong> teleologis<strong>ch</strong> auf die fama von zeitgenössis<strong>ch</strong>en Autoren bezogen<br />

sind. Cerquiglini-Toulet weist auf den in dieser Teleologie manifesten genealogis<strong>ch</strong>en<br />

Diskurs in der französis<strong>ch</strong>en Literatur des 14. bis 16. Jahrhunderts hin:<br />

»L’énumeration a pour but de faire participer l’œuvre moderne à ce mouvement<br />

de gloire« (Cerquiglini-Toulet 2001, S. 638). Sie era<strong>ch</strong>tet die Su<strong>ch</strong>e na<strong>ch</strong> den<br />

Gründerfiguren und den Erfindern als wesentli<strong>ch</strong> dafür – »Nous sommes face<br />

à la figure de l’inventeur, ›cil qui premier trouva‹, qu’on voit se mettre en place<br />

à partir du XIV e siècle.« (S. 638) – und glaubt darin die Geburt der Literaturges<strong>ch</strong>i<strong>ch</strong>te<br />

aus dieser »pensée généalogique de la filiation, de la succession«<br />

(S. 638) zu erkennen. Ruf wendet dieses Prinzip, Bedeutungshaftigkeit für die<br />

eigene Gegenwart zu s<strong>ch</strong>affen, auf die medizinis<strong>ch</strong>e, astronomis<strong>ch</strong>-astrologis<strong>ch</strong>e<br />

und iatromathematis<strong>ch</strong>e Tradition an.<br />

2. Der Katalog der berühmten Ärzte, Erfi nder und Astrologen<br />

Das Ärzte- und Astrologenverzei<strong>ch</strong>nis stellt das erste zwis<strong>ch</strong>en 1544 und 1545 in<br />

lateinis<strong>ch</strong>er Spra<strong>ch</strong>e verfasste Werk von Jakob Ruf dar, das unter dem Titel Catalogus<br />

inventorum rerum ac artium astrologorum et illustrium medicorum unikal<br />

in einer Sammelhands<strong>ch</strong>rift überliefert ist (Züri<strong>ch</strong> ZB, Ms S 421, Bl. 372r–<br />

389v; ediert im Dritten Band der Gesamtausgabe, S. 11–75). Es besteht aus einer<br />

ausführli<strong>ch</strong>en Vorrede und einem daran ans<strong>ch</strong>ließenden Namenverzei<strong>ch</strong>nis. Die<br />

teils einspaltig, teils zweispaltig geführte Liste von Namen enthält insgesamt<br />

468 Personen, oft mit kurzen Appositionen versehen (410 antike, arabis<strong>ch</strong>e und<br />

mittelalterli<strong>ch</strong>e Ärzte und 58 Astronomen und Astrologen) und reiht si<strong>ch</strong> somit<br />

in die frühneuzeitli<strong>ch</strong>e Tradition der Namenverzei<strong>ch</strong>nisse ein. Hierbei handelt<br />

es si<strong>ch</strong> um historiografis<strong>ch</strong>e Medien, die seit den frühesten S<strong>ch</strong>riftzeugnissen<br />

au<strong>ch</strong> im germanis<strong>ch</strong>en Spra<strong>ch</strong>raum belegt sind. Sie dienen zur Konstruktion der<br />

eigenen und fremden Vergangenheit, wie si<strong>ch</strong> an Königslisten und Herrs<strong>ch</strong>erverzei<strong>ch</strong>nissen<br />

aus dem Frühmittelalter zeigen lässt. Gerade der überlieferungsges<strong>ch</strong>i<strong>ch</strong>tli<strong>ch</strong>e<br />

Kontext von Rufs Ärzte- und Astrologenverzei<strong>ch</strong>nis zeigt, dass die<br />

Namensliste als ein historiografis<strong>ch</strong>es Medium au<strong>ch</strong> in der frühen Neuzeit no<strong>ch</strong><br />

dur<strong>ch</strong>aus im Bewusstsein war: Die Hands<strong>ch</strong>rift aus der Zentralbibliothek Züri<strong>ch</strong><br />

ist in einen Sammelband eingebunden, der Listen der dänis<strong>ch</strong>en bzw. langobardis<strong>ch</strong>en<br />

Könige mitüberliefert (vgl. Haubri<strong>ch</strong>s 2005, S. 73–75 [mit Literatur]).<br />

Namenverzei<strong>ch</strong>nisse sind immer selektiv. Wie bereits erwähnt, ist die Su<strong>ch</strong>e<br />

na<strong>ch</strong> Gründerfiguren (conditores, fundatores) konzeptuell grundlegend. Ein<br />

Namenverzei<strong>ch</strong>nis erstrebt die Konstruktion eines Ursprungs, sei es in einem<br />

politis<strong>ch</strong>en, religiösen, literatur-, wissens- oder te<strong>ch</strong>nikges<strong>ch</strong>i<strong>ch</strong>tli<strong>ch</strong>en Berei<strong>ch</strong>,<br />

und visualisiert die si<strong>ch</strong> daraus entwickelnde Genealogie bis in die Gegenwart.<br />

Auf diese Weise legt ein Namenverzei<strong>ch</strong>nis Zeugnis von der ges<strong>ch</strong>i<strong>ch</strong>tli<strong>ch</strong>en<br />

Perspektive seines Autors ab. Im Falle von Rufs Text dokumentiert es – in funk-<br />

LiLi147.indd 98 14.08.2007 13:35:16 Uhr

Ärzte, Astronomen und Astrologen<br />

99<br />

tionaler Hinsi<strong>ch</strong>t verglei<strong>ch</strong>bar mit der Memoria der Lebenden und der Toten in<br />

monastis<strong>ch</strong>en Nekrologen (S<strong>ch</strong>mid/Wollas<strong>ch</strong> 1967) – die wissens<strong>ch</strong>afts- und<br />

insbesondere medizinhistoris<strong>ch</strong>e Gemeins<strong>ch</strong>aft der Lebenden und der Toten.<br />

Rufs Ärzte- und Astrologenverzei<strong>ch</strong>nis fügt si<strong>ch</strong> in eigenständiger Weise in<br />

dieses genealogis<strong>ch</strong>e Programm ein. Er verfasst dessen Vorrede und Namenverzei<strong>ch</strong>nis<br />

ausdrückli<strong>ch</strong> als Akt des Gedenkens der Gründerfiguren einer Praxis,<br />

in die er sein eigenes Tun sowie dasjenige der Widmungsempfänger einreiht.<br />

Rufs Verwendung der beiden Hauptquellen fokussiert auf die Personennamen:<br />

Ist Rufs Vorrede von der Vorlage völlig unabhängig, so exzerpiert er aus seiner<br />

Hauptquelle, Brunfels’ Catalogus illustrium medicorum sive de primis medicinae<br />

scriptoribus (Straßburg: Johannes S<strong>ch</strong>ott 1530), die Namen der Gründerfiguren<br />

der antiken Medizin – dem entspri<strong>ch</strong>t das Titelelement Catalogus […]<br />

illustrium medicorum – und setzt dann als Zusatzgruppe die »Erfinder von Dingen<br />

und Künsten« sowie die Astrologen dazu – dem entspri<strong>ch</strong>t das Titelelement<br />

inventorum rerum ac artium, astrologorum. Ruf setzt demzufolge gegenüber<br />

seiner Vorlage eigene Akzente (vgl. unten 2.1. »Genealogie und Gegenwartskritik«).<br />

Antike Traditionen von Namenverzei<strong>ch</strong>nissen werden im Zuge der humanistis<strong>ch</strong>en<br />

Antikenrezeption wieder entdeckt und zur indirekten Konstruktion<br />

der eigenen Gegenwart eingesetzt, indem sie dieselbe an eine idealisierte Vergangenheit,<br />

an untergegangene Wissenstraditionen oder an die Verdienste von<br />

Autoritäten anbinden. Sie erfüllen deshalb au<strong>ch</strong> eine Funktion als soziale Instrumente.<br />

Im vorliegenden Fall dienen sie der Identitätsstiftung der humanistis<strong>ch</strong><br />

gesinnten Ärzte und Zeitgenossen, denn ein Namenverzei<strong>ch</strong>nis und das darin<br />

abgelegte programmatis<strong>ch</strong>e Bekenntnis zur antiken Tradition und zur Ho<strong>ch</strong>s<strong>ch</strong>ätzung<br />

der aufgelisteten Personen setzt au<strong>ch</strong> das eigene Tun in die dur<strong>ch</strong> die<br />

Namensliste insinuierte Kontinuität. Ni<strong>ch</strong>ts beweist dies ans<strong>ch</strong>auli<strong>ch</strong>er als Rufs<br />

S<strong>ch</strong>lussformel in der Vorrede, wel<strong>ch</strong>e aus der Memoria die Verpfli<strong>ch</strong>tung zur<br />

Erneuerung der Gegenwart herleitet, und die Aufnahme eines zusätzli<strong>ch</strong>en, in<br />

seiner Quelle no<strong>ch</strong> ni<strong>ch</strong>t aufgeführten Namens – Andreas Vesal (1514–1564),<br />

der gerade erst seine epo<strong>ch</strong>ale Anatomie unter dem Titel De humani corporis<br />

fabrica libri septem (Basel: Johannes Oporin 1543) zum Druck gebra<strong>ch</strong>t hatte.<br />

Dieser Name sorgt ni<strong>ch</strong>t allein für die Aktualität der Liste, sondern er verdeutli<strong>ch</strong>t<br />

die programmatis<strong>ch</strong>e Verbindung von anatomis<strong>ch</strong>er Praxis und Theorie,<br />

der si<strong>ch</strong> Ruf selbst verpfli<strong>ch</strong>tet sieht, die er in der antiken Vergangenheit vor Augen<br />

führen mö<strong>ch</strong>te und in der au<strong>ch</strong> er die Zukunft der Medizin sieht. Ruf gehört<br />

na<strong>ch</strong>weisli<strong>ch</strong> zu den frühesten Vesal-Rezipienten im deuts<strong>ch</strong>spra<strong>ch</strong>igen Raum,<br />

wie sowohl seine Augenheilkunde (um 1545) als au<strong>ch</strong> das geburtshilfli<strong>ch</strong>e Lehrbu<strong>ch</strong><br />

Trostbü<strong>ch</strong>lein (1554) beweisen.<br />

Namenverzei<strong>ch</strong>nisse und die in ihnen hergestellte Rückbindung an eine Gelehrtengenealogie<br />

beziehen si<strong>ch</strong> somit funktional au<strong>ch</strong> auf die Autoren selbst,<br />

im Fall von Brunfels und Ruf auf ihre Selbstdarstellung als gelehrte Ärzte und<br />

humanistis<strong>ch</strong> gesinnte Persönli<strong>ch</strong>keiten. Ihre Vorreden können deshalb au<strong>ch</strong> als<br />

weit mehr als nur professionsbezogene Egodokumente gelesen werden. So ma<strong>ch</strong>t<br />

LiLi147.indd 99 14.08.2007 13:35:16 Uhr

100 Hildegard Elisabeth Keller<br />

Ruf in der Vorrede eine der sehr seltenen Selbstaussagen zu seiner Jugend, die<br />

impliziert, dass er si<strong>ch</strong> das humanistis<strong>ch</strong>e Prinzip ad fontes zu eigen gema<strong>ch</strong>t<br />

hat. Dies bezieht si<strong>ch</strong> hier ni<strong>ch</strong>t allein auf die na<strong>ch</strong>weisli<strong>ch</strong> verwendeten Quellen,<br />

sondern zuglei<strong>ch</strong> auf die dur<strong>ch</strong> das Namenverzei<strong>ch</strong>nis visualisierte imaginäre<br />

Bibliothek der medizinis<strong>ch</strong>en, astronomis<strong>ch</strong>en und astrologis<strong>ch</strong>en Autoren seit<br />

Anbeginn. Damit integriert er si<strong>ch</strong> selbst als Wundarzt mit Meistertitel in die<br />

gelehrte medizinis<strong>ch</strong>e Tradition, deren Größen er Bewunderung entgegenbringt.<br />

Sie verkörpern das aus seiner Si<strong>ch</strong>t anzustrebende Ideal der humanistis<strong>ch</strong>en<br />

Heilkunde, bei der Theorie und Praxis, Medizin und Chirurgie in einer Einheit<br />

verbunden waren (vgl. Nutton 1985; Wigger 2001, S. 44–67). Ruf tut dies mit<br />

selbstbewusster Skepsis gegenüber der reinen Bu<strong>ch</strong>gelehrsamkeit mittelalterli<strong>ch</strong>er<br />

und zeitgenössis<strong>ch</strong>er Ärzte und kraft seiner Amtsautorität als städtis<strong>ch</strong>er<br />

S<strong>ch</strong>nittarzt.<br />

Brunfels dagegen erläuterte in der Vorrede (Brunfels 1530, Bl. 4r–7r) seine<br />

Arbeitsweise beim S<strong>ch</strong>reiben des Catalogus. Er s<strong>ch</strong>ilderte zunä<strong>ch</strong>st eine Jagdszenerie,<br />

um sie ans<strong>ch</strong>ließend auf sein eigenes, s<strong>ch</strong>riftstelleris<strong>ch</strong>es Tun auszulegen.<br />

Die Wälder allegorisieren die Werkbestände, Autoren und Wissensgebiete,<br />

die Su<strong>ch</strong>hunde seine Verstandeskräfte. Weitere allegorisierte Elemente sind<br />

seine Su<strong>ch</strong>kriterien, die S<strong>ch</strong>reibfeder und die Zettel und Registerkarten seines<br />

Zettelkastens. Das Fazit der Auslegung ist somit: Der Catalogus repräsentiert<br />

die Jagdausbeute des in seiner Studierstube sitzenden Lesers, des humanistis<strong>ch</strong>en<br />

Bü<strong>ch</strong>erfreundes. Diese allegoris<strong>ch</strong>e Selbststilisierung des Autors erfolgte<br />

im expliziten Rückgriff auf Vergils Eklogen und seine Aeneis, mögli<strong>ch</strong>erweise<br />

aber dienten au<strong>ch</strong> andere, aus der Bu<strong>ch</strong>illustration bekannte Jagd-Allegorien als<br />

Anregung – so etwa die Personifikation der Logik als eine mit Pfeilbogen, Jagdhorn<br />

und Jagdhunden ausgestattete Jägerin, wie sie ein ganzseitiger Holzs<strong>ch</strong>nitt<br />

in Gregor Reis<strong>ch</strong>s berühmter Margarita Philosophica zeigt (vgl. Halporn 2000<br />

[Abb. S. 163]). In Gesells<strong>ch</strong>aft von Bü<strong>ch</strong>ern zu sein und mit Bü<strong>ch</strong>erfreunden<br />

den Austaus<strong>ch</strong> über Literatur zu pflegen – über die sogenannte s<strong>ch</strong>öne Literatur<br />

wie au<strong>ch</strong> über Fa<strong>ch</strong>texte – gehörte zur intellektuellen Beziehungspflege unter<br />

den humanistis<strong>ch</strong>en Ärzten der Zeit. Die Vorrede von Rufs Ärzte- und Astrologenverzei<strong>ch</strong>nis<br />

zeigt, dass diese Gelehrtengemeins<strong>ch</strong>aft über Raum und Zeit<br />

hinweg au<strong>ch</strong> emotionale Dimensionen hatte: Sein Werk sollte die beiden Zür<strong>ch</strong>er<br />

Kollegen und Freunde seelis<strong>ch</strong> aufri<strong>ch</strong>ten bzw. ermutigen.<br />

Die wissens<strong>ch</strong>aftsges<strong>ch</strong>i<strong>ch</strong>tli<strong>ch</strong>en Genealogien, von denen hier die Rede<br />

ist, entwickelten si<strong>ch</strong> aus den vielen vers<strong>ch</strong>iedenen, teilweise nur geringfügig<br />

variierenden Modellen von Autoren- und Werkkatalogen, die si<strong>ch</strong> seit der Antike<br />

ausdifferenziert hatten (Blum 1983; Arnold 1993, S. 58–60; Rouse/Rouse<br />

1991). Antike Kataloge von Autornamen bzw. erste Bibliografien boten meist<br />

kurze Inhaltsangaben zu den einzelnen Werken und waren auf ihre didaktis<strong>ch</strong>e<br />

Verwendung im S<strong>ch</strong>ulunterri<strong>ch</strong>t hin angelegt. Ein anderer, kir<strong>ch</strong>enges<strong>ch</strong>i<strong>ch</strong>tli<strong>ch</strong><br />

geprägter Typus diente enzyklopädis<strong>ch</strong>en Zwecken sowie der Vergewisserung<br />

einer Kontinuität bis in die eigene Gegenwart. Er ist zum ersten Mal im Liber<br />

de viris illustribus des Hieronymus (um 345–420) greifbar, der eine über 1000<br />

LiLi147.indd 100 14.08.2007 13:35:16 Uhr

Ärzte, Astronomen und Astrologen<br />

101<br />

Jahre währende Tradition begründen wird. Als <strong>ch</strong>ronologis<strong>ch</strong> geordneter biobibliografis<strong>ch</strong>er<br />

Katalog stellte er die <strong>ch</strong>ristli<strong>ch</strong>en Autoren von den S<strong>ch</strong>ülern der<br />

Apostel bis zur Lebenszeit des Verfassers vor. Der Ursprung dieser <strong>ch</strong>ristli<strong>ch</strong>en<br />

De viris illustribus-Tradition liegt in der patristis<strong>ch</strong>en Auseinandersetzung mit<br />

der antiken Literatur und der apologetis<strong>ch</strong>en Repräsentation der eigenen Wissenstradition<br />

(Blum 1983, Sp. 137–200). An Rufs Ärzte- und Astrologenverzei<strong>ch</strong>nis<br />

und der genetis<strong>ch</strong> mit ihm zusammenhängenden Astrologentafel lässt si<strong>ch</strong> demonstrieren,<br />

dass diese Tradition ni<strong>ch</strong>t nur zu einem personalisierten Zugang<br />

zur Wissens- und Wissens<strong>ch</strong>aftsges<strong>ch</strong>i<strong>ch</strong>te, sondern au<strong>ch</strong> zu einer diskursiven<br />

Anbindung der eigenen Gegenwart an die autoritative Genealogie eines Wissensberei<strong>ch</strong>s<br />

führen konnte.<br />

Dieser De viris illustribus-Tradition verpfli<strong>ch</strong>tet war ein für das 16. Jahrhundert<br />

wi<strong>ch</strong>tiges Katalogmodell: Der Liber de scriptoribus ecclesiasticis<br />

(1494) des Benediktinerabts Johannes Trithemius (1462–1516). Der strikt auf<br />

deuts<strong>ch</strong>e Autoren konzentrierte Katalog steht am Ende dieser mittelalterli<strong>ch</strong>en<br />

Tradition (Rouse/Rouse 1991, S. 486). Trithemius verzei<strong>ch</strong>net siebenmal mehr<br />

Werke als Hieronymus. Er versammelt <strong>ch</strong>ronologis<strong>ch</strong> geordnete Exzerpte aus<br />

den verfügbaren Vorlagen und dokumentiert somit zuglei<strong>ch</strong> den Bü<strong>ch</strong>erbestand<br />

der als hervorragend geltenden Klosterbibliothek in Sponheim. Die Bestandsaufnahme<br />

umfasst 6000 Werke von 963 Autoren des zeitgenössis<strong>ch</strong>en Literaturangebots,<br />

mithin der in der Zeit greifbaren Werke seit der Antike, und stellt somit<br />

eine bea<strong>ch</strong>tli<strong>ch</strong>e bibliografis<strong>ch</strong>e Leistung am Ausgang des skriptografis<strong>ch</strong>en<br />

Zeitalters dar. Bereits produzierte der Bu<strong>ch</strong>druck die zukünftigen Hauptmedien<br />

der Wissensverbreitung, die baldige Explosion der verfügbaren Drucke zei<strong>ch</strong>nete<br />

si<strong>ch</strong> ebenso ab wie das Bedürfnis na<strong>ch</strong> Übersi<strong>ch</strong>t und na<strong>ch</strong> einem lei<strong>ch</strong>t<br />

verfügbaren Na<strong>ch</strong>s<strong>ch</strong>lagewerk. Der Liber gab ni<strong>ch</strong>t nur bei mehr als der Hälfte<br />

der Werke in einer eigenen Rubrik das Incipit an, so dass die Identifikation von<br />

Autor und Hands<strong>ch</strong>rift gewährleistet war, sondern fügte au<strong>ch</strong> einen alphabetis<strong>ch</strong>en<br />

Autoren-Index ein. Der Titel mag passender sein als der traditionelle De<br />

viris illustribus, do<strong>ch</strong> trifft er in der Sa<strong>ch</strong>e insofern ni<strong>ch</strong>t zu, als er weit mehr<br />

als nur <strong>ch</strong>ristli<strong>ch</strong>e S<strong>ch</strong>riftsteller katalogisiert: Naturwissens<strong>ch</strong>aftler, Mediziner,<br />

Juristen, Historiker und Di<strong>ch</strong>ter sind mitverzei<strong>ch</strong>net (Arnold 1993, S. 62). Der<br />

Erstdruck aus dem Jahr 1494 ist später mehrfa<strong>ch</strong> wieder aufgelegt worden und<br />

präsentierte ein normatives Modell für Projekte verglei<strong>ch</strong>barer Art, jedo<strong>ch</strong> ohne<br />

dass die Fülle der dargebotenen Namen genealogis<strong>ch</strong> deutbare Personenverbünde<br />

erkennen ließ.<br />

Chronologis<strong>ch</strong> geordnet ist au<strong>ch</strong> ein weiterer thematis<strong>ch</strong>er Typus von Namenverzei<strong>ch</strong>nissen,<br />

der si<strong>ch</strong> ebenfalls im 16. Jahrhundert ausdifferenzierte und<br />

in direkter Linie zu Rufs Ärzte- und Astrologenverzei<strong>ch</strong>nis führt. Der Lyoner<br />

Arzt Symphorien Champier (1471–1538) legte unter dem Titel De medicinae<br />

claris scriptoribus (Leiden 1506) das erste medizinhistoriografis<strong>ch</strong>e Namenverzei<strong>ch</strong>nis<br />

mit Autoren- und Werktitelverzei<strong>ch</strong>nung vor. Champiers Werk eröffnete<br />

eine Tradition biografis<strong>ch</strong>-prosopografis<strong>ch</strong> orientierter Medizinges<strong>ch</strong>i<strong>ch</strong>te, in<br />

die si<strong>ch</strong> später der aus Mainz stammende Otto Brunfels (etwa 1489–1534) mit<br />

LiLi147.indd 101 14.08.2007 13:35:17 Uhr

102 Hildegard Elisabeth Keller<br />

seinem Catalogus illustrium medicorum sive de primis medicinae scriptoribus<br />

einreihte (Baader 1978, S. 194; Talkenberger 1990, S. 354–357). Als Theologe<br />

und Pädagoge kannte Brunfels Trithemius’ Liber, und als Student der Medizin,<br />

zu dem er erst spät wurde, um dann 1532 oder 1533 den medizinis<strong>ch</strong>en Doktortitel<br />

an der Universität Basel zu erwerben, kannte er au<strong>ch</strong> Champiers Namenverzei<strong>ch</strong>nis.<br />

Verglei<strong>ch</strong>bar ist die Chronologie als Aufbauprinzip und der dem Text<br />

vorangestellte alphabetis<strong>ch</strong>e Index, do<strong>ch</strong> ließ Brunfels gemäß seinen (natürli<strong>ch</strong><br />

ebenfalls ideologis<strong>ch</strong> besetzten) Selektionskriterien zahlrei<strong>ch</strong>e bei Champier<br />

genannte arabis<strong>ch</strong>e Autoren weg, nahm an ihrer Stelle aber eine Vielzahl von<br />

antiken Persönli<strong>ch</strong>keiten auf.<br />

Brunfels’ Katalog mit 327 medizinges<strong>ch</strong>i<strong>ch</strong>tli<strong>ch</strong> bedeutsamen Personen<br />

war – ni<strong>ch</strong>t anders als bei Trithemius und Champier – ein Zeugnis seiner Gelehrsamkeit<br />

und eine humanistis<strong>ch</strong>e Freunds<strong>ch</strong>aftsgeste an den Widmungsempfänger.<br />

Der Autor begann si<strong>ch</strong> selbst, im Einklang mit seiner eigenen Bildungsbiografie,<br />

in die medizinges<strong>ch</strong>i<strong>ch</strong>tli<strong>ch</strong>e Literatur einzus<strong>ch</strong>reiben. 1530, als das<br />

Werk in Druck ging, war Brunfels no<strong>ch</strong> Medizinstudent. Der Widmungsempfänger<br />

seiner vorstehend skizzierten Vorrede ist Theobald Fetti<strong>ch</strong> (um 1490 bis<br />

na<strong>ch</strong> 1534), Stadtarzt von Worms, Freund von Johannes Reu<strong>ch</strong>lin (1455–1522)<br />

und Empfänger von Widmungen des Erasmus von Rotterdam (1466/9–1536).<br />

Er erhält Brunfels’ Catalogus als Neujahrsges<strong>ch</strong>enk. Na<strong>ch</strong> seiner Promotion<br />

übernahm Brunfels Ende 1533 das Stadtarztamt in Bern, das er bis zu seinem<br />

baldigen Tod im Herbst 1534 bekleidete.<br />

Das rasante Anwa<strong>ch</strong>sen der auf dem Bu<strong>ch</strong>markt erhältli<strong>ch</strong>en Drucke intensivierte<br />

den Wuns<strong>ch</strong> na<strong>ch</strong> Orientierungsmitteln. Damit bra<strong>ch</strong> die Stunde für eine<br />

neue Art von Katalogen an, die glei<strong>ch</strong>wohl die skizzierte Tradition fortführte.<br />

Konrad Gessner (1516–1565) s<strong>ch</strong>loss mit seiner Bibliotheca universalis sive Catalogus<br />

omnium scriptorum locupletissimus, in tribus linguis, Latina, Graeca<br />

et Hebraica (1545) ni<strong>ch</strong>t allein im Titel an die Katalogtradition an und su<strong>ch</strong>te<br />

diesem Orientierungsbedürfnis zu entspre<strong>ch</strong>en, indem er etwa 3000 Autoren<br />

mit über 10000 Werken verzei<strong>ch</strong>nete (vgl. Zedelmaier 1992, S. 22 und 52–55;<br />

Müller 2003). Wie der Anhang zur einleitenden Epistola nuncupatoria dokumentiert,<br />

wertete er dafür – wie bereits Trithemius – sowohl verfügbare Kataloge<br />

(darunter au<strong>ch</strong> die oben genannten von Trithemius, Champier und Brunfels:<br />

Gessner 1545, Bl. *6v–*7r) als au<strong>ch</strong> europäis<strong>ch</strong>e Bibliotheken aus, die er selbst<br />

besu<strong>ch</strong>te; weiteres Material trug er in seinem persönli<strong>ch</strong>en Handexemplar, das<br />

in der Zentralbibliothek Züri<strong>ch</strong> unter der Signatur DrM 3 erhalten ist, von Hand<br />

na<strong>ch</strong>. Komplementäre Publikationen, allen voran der zweite Band der Bibliotheca,<br />

unter dem Titel Pandectae in zwei Teilbänden 1548 und 1549 veröffentli<strong>ch</strong>t,<br />

sollten ni<strong>ch</strong>t allein den Wissensbestand gemäß der gängigen Systematisierung<br />

ers<strong>ch</strong>ließen, sondern au<strong>ch</strong> den Bezug zum aktuellen Bu<strong>ch</strong>markt herstellen. Jedem<br />

der 19 Bü<strong>ch</strong>er des ersten Teilbandes ist die Lobrede auf einen europäis<strong>ch</strong>en<br />

Drucker und sein aktuelles Verlagsverzei<strong>ch</strong>nis vorangestellt.<br />

Als Gessner die kontinuierli<strong>ch</strong> bis in die Gegenwart rei<strong>ch</strong>ende Tradition<br />

gelehrter S<strong>ch</strong>riftli<strong>ch</strong>keit – insbesondere angesi<strong>ch</strong>ts der Gefahr der vorrückenden<br />

LiLi147.indd 102 14.08.2007 13:35:17 Uhr

Ärzte, Astronomen und Astrologen<br />

103<br />

Türken – dokumentieren und ihr Gedä<strong>ch</strong>tnis si<strong>ch</strong>ern wollte, leitete er aus dieser<br />

Kontinuität jedo<strong>ch</strong> weder eine Teleologie no<strong>ch</strong> eine Genealogie ab. Vielmehr<br />

ordnete er den ersten Band, im Gegensatz zu Trithemius, alphabetis<strong>ch</strong> na<strong>ch</strong> den<br />

Initialen der Vornamen (vgl. Zedelmaier 1992, S. 9–50) und unterstellte ihn<br />

somit au<strong>ch</strong> praktis<strong>ch</strong>en Zwecken. Gessners Repräsentation der idealen Bibliothek<br />

sollte ihrer Intention gemäß das Wissen bibliografis<strong>ch</strong> und bibliothekaris<strong>ch</strong><br />

nutzbar ma<strong>ch</strong>en und ein Arbeitsinstrument für die Zukunft verkörpern. Gessner<br />

selbst benutzte sein eigenes Handexemplar na<strong>ch</strong>weisli<strong>ch</strong> als Verzei<strong>ch</strong>nis für seine<br />

private Bibliothek sowie für den mit ihr verbundenen Leihverkehr (Leu 1993;<br />

Leu/Weidmann/Keller 2007).<br />

Die implizite oder explizite Selbstdarstellung, mit der si<strong>ch</strong> der Katalogautor<br />

in seinem eigenen Werk reflektiert, lässt si<strong>ch</strong> in der Vorrede und im Namenverzei<strong>ch</strong>nis<br />

selbst belegen. Spri<strong>ch</strong>t Ruf von si<strong>ch</strong> selbst einzig in der Vorrede, so<br />

tut Gessner dies au<strong>ch</strong> im Namen- und Werkverzei<strong>ch</strong>nis, konkret in einem umfangrei<strong>ch</strong>en,<br />

autobiografis<strong>ch</strong>en Eintrag (Gessner 1545, Bl. 179v–183r). Gessner<br />

partizipiert mit einem späteren Werk ebenfalls an der von Brunfels und Ruf repräsentierten<br />

Tradition fa<strong>ch</strong>bezogener Catalogi. Gessner veröffentli<strong>ch</strong>t eine Anthologie<br />

<strong>ch</strong>irurgis<strong>ch</strong>er Texte mit dem Titel Chirurgia (Gessner 1555), an deren<br />

Ende er ein von ihm selbst verfasstes Verzei<strong>ch</strong>nis mit Vorrede anfügt, das den<br />

Titel De medicinae <strong>ch</strong>irurgicae praestantia et antiquitate Conradi Gesneri observationes<br />

trägt. Diese Vorrede ri<strong>ch</strong>tet si<strong>ch</strong> an den Augsburger Stadtarzt Gereon<br />

Seiler (gestorben 1563), wie au<strong>ch</strong> eine zweite Vorrede, die dem biobibliografis<strong>ch</strong>en<br />

Teil vorangestellt ist. Dieses Verzei<strong>ch</strong>nis, die Enumeratio alphabetica<br />

virorum illustrium, qui rem <strong>ch</strong>irurgicam vel scriptis vel artis usu excoluerunt,<br />

ma<strong>ch</strong>t zu den alphabetis<strong>ch</strong> geordneten Autoren au<strong>ch</strong> Werkangaben und gliedert<br />

sie teilweise mit Gruppenübers<strong>ch</strong>riften, die an Brunfels’ Catalogus erinnern.<br />

Gessner verzei<strong>ch</strong>net aber – im Gegensatz zu den im Band edierten Texten (Wellis<strong>ch</strong><br />

1984, S. 78–79) – kaum zeitgenössis<strong>ch</strong>e S<strong>ch</strong>riftsteller; ledigli<strong>ch</strong> Theophrast<br />

von Hohenheim, genannt Paracelsus, und Jakob Ruf sind dort genannt.<br />

2.1. Genealogie und Gegenwartskritik<br />

Na<strong>ch</strong> dieser kultur- und medienhistoris<strong>ch</strong>en Kontextualisierung von Rufs Ärzteund<br />

Astrologenverzei<strong>ch</strong>nis wird nun die Funktionalisierung der im Namenverzei<strong>ch</strong>nis<br />

ausgestalteten Genealogie fokussiert, wie sie einerseits in den Appellen<br />

der Vorrede, andererseits in der Quellenredaktion erkennbar ist. Hierdur<strong>ch</strong> wird<br />

deutli<strong>ch</strong>, worauf Rufs fa<strong>ch</strong>spezifis<strong>ch</strong>e Genealogie abzielt: auf das zeitgenössis<strong>ch</strong>e<br />

Züri<strong>ch</strong>, das Hier und Jetzt also.<br />

Die Widmungsvorrede des Ärzte- und Astrologenverzei<strong>ch</strong>nisses umfasst<br />

dreieinhalb Manuskriptseiten und adressiert die beiden Zür<strong>ch</strong>er Ärzte Christoph<br />

Klauser (gestorben 1554) und Konrad Gessner (1516–1565), die au<strong>ch</strong> in einer separaten<br />

Widmung auf der Versoseite des Titelblattes als Empfänger des Freunds<strong>ch</strong>aftsges<strong>ch</strong>enks<br />

genannt sind. Klauser ist zur Abfassungszeit des Texts amtie-<br />

LiLi147.indd 103 14.08.2007 13:35:17 Uhr

104 Hildegard Elisabeth Keller<br />

render Stadtarzt und somit Rufs direkter Vorgesetzter, Gessner wird das Amt<br />

na<strong>ch</strong> Klausers Tod im Jahr 1552 und na<strong>ch</strong> einer zwei Jahre dauernden interimistis<strong>ch</strong>en<br />

Stadtarzttätigkeit von Ruf selbst rund zehn Jahre später übernehmen.<br />

Die Widmungsvorrede an die beiden Zür<strong>ch</strong>er Ärzte ruft die Adressaten und die<br />

mit ihnen verbundenen Kreise dazu auf, Stellung gegen die jüngsten Tendenzen<br />

auf dem Fa<strong>ch</strong>bu<strong>ch</strong>markt und insbesondere gegen plagiatoris<strong>ch</strong>e Praktiken zu<br />

beziehen. Der streitbare Ton hängt mit den gegenwartskritis<strong>ch</strong>en Anliegen des<br />

Autors zusammen.<br />

Die autobiografis<strong>ch</strong> eingefärbte Eröffnung s<strong>ch</strong>ildert die persönli<strong>ch</strong>e Situation<br />

des Autors bei der Nieders<strong>ch</strong>rift und leitet dann zum eigentli<strong>ch</strong>en Thema<br />

über, der Größe und Würde der antiken Wissenstradition. Der letzte Satz lenkt<br />

die Aufmerksamkeit auf die Gegenwart des Autors und stimmt in polemis<strong>ch</strong>em<br />

Tonfall auf die ans<strong>ch</strong>ließende Bu<strong>ch</strong>marktkritik ein – die Exposition der Publikationspraktiken<br />

von Walther Hermann Ryff, einem der in der Eins<strong>ch</strong>ätzung der<br />

Zeit s<strong>ch</strong>amlosesten Plagiatoren. Glei<strong>ch</strong>zeitig gibt der Autor eine kurze Übersi<strong>ch</strong>t<br />

über jüngst ers<strong>ch</strong>ienene Fa<strong>ch</strong>publikationen. Im Weiteren legt der Autor seine<br />

Motive zur Nieders<strong>ch</strong>rift des Ärzte- und Astrologenverzei<strong>ch</strong>nisses dar. Erstens<br />

fühlt er si<strong>ch</strong> dur<strong>ch</strong> die publizistis<strong>ch</strong>e Dreistigkeit seines Zeitgenossen Ryff dazu<br />

provoziert, das Namenverzei<strong>ch</strong>nis zu erstellen; er kritisiert die aktuellen Verhältnisse,<br />

indem er die ehrwürdige Tradition der antiken Medizin bzw. Iatromathematik<br />

evoziert und die eigene Gegenwart an sie zurückbindet. Zweitens nennt<br />

er die persönli<strong>ch</strong>e Situation der beiden Widmungsempfänger als S<strong>ch</strong>reibanlass:<br />

Er mö<strong>ch</strong>te den in Trauer befindli<strong>ch</strong>en Klauser mit einer erfreuli<strong>ch</strong>en Studie aufmuntern<br />

und Gessner bei seiner Arbeit an der Bibliotheca universalis anfeuern.<br />

Rufs Darstellung des ›Falles Ryff‹ mündet in den Appell, Inkompetenz in der<br />

medizinis<strong>ch</strong>en Praxis zu ahnden; er wendet si<strong>ch</strong> an beide Widmungsempfänger<br />

sowie an weitere ni<strong>ch</strong>t spezifizierte Adressaten. Der letzte Abs<strong>ch</strong>nitt lenkt den<br />

Blick auf das na<strong>ch</strong> Rufs Ansi<strong>ch</strong>t unzurei<strong>ch</strong>end kontrollierte Medizinalwesen der<br />

Zeit. Er fordert für inkompetente Praktiker empfindli<strong>ch</strong>e Sanktionen, die von den<br />

städtis<strong>ch</strong>en Sanitätsbehörden au<strong>ch</strong> faktis<strong>ch</strong> einzulösen seien. In keiner anderen<br />

S<strong>ch</strong>rift Rufs ist seine Forderung na<strong>ch</strong> Regulativen im Zür<strong>ch</strong>er Gesundheitswesen<br />

und na<strong>ch</strong> deren Dur<strong>ch</strong>setzung derart unerbittli<strong>ch</strong> wie hier. Ein abs<strong>ch</strong>ließender<br />

Literaturverweis lenkt auf die Antike zurück, die bereits au<strong>ch</strong> die Missbräu<strong>ch</strong>e<br />

in der Heilkunst und deren Kritik gekannt haben soll. Die S<strong>ch</strong>lussformel der<br />

Vorrede ist thematis<strong>ch</strong> und appellativ zuglei<strong>ch</strong>, indem sie das Andenken an die<br />

Meister der Antike und dessen angemessene Pflege unauflösbar an die Pfli<strong>ch</strong>t<br />

zur Reform der gegenwärtigen Medizin knüpft.<br />

Rufs Redaktion seiner Hauptquelle lässt folgende Beoba<strong>ch</strong>tungen zu: Ruf<br />

exzerpiert den Namensbestand seiner Liste aus Brunfels’ Kompendium von<br />

Exzerpten aus der Lektüre antiker und frühneuzeitli<strong>ch</strong>er Autoren. Wenn Ruf<br />

die Namen aus der teils listenförmigen, teils aus Fließtext bestehenden Vorlage<br />

herauszieht, so ist er si<strong>ch</strong> der Gefahr der bei Brunfels überaus häufigen Verdoppelungen<br />

und Mehrfa<strong>ch</strong>nennungen von Namen offensi<strong>ch</strong>tli<strong>ch</strong> bewusst, denn er<br />

su<strong>ch</strong>t die Zahl der Doppelnennungen zu minimieren. Denno<strong>ch</strong> gelingt es Ruf<br />

LiLi147.indd 104 14.08.2007 13:35:17 Uhr

Ärzte, Astronomen und Astrologen<br />

105<br />

ni<strong>ch</strong>t immer, Doppel-, Mehrfa<strong>ch</strong>- und Fals<strong>ch</strong>nennungen zu vermeiden. Ruf übernimmt<br />

au<strong>ch</strong> die von Brunfels angeführten, damals geläufigen Kontaminationen<br />

von Personen sowie einige Vers<strong>ch</strong>reibungen vor allem arabis<strong>ch</strong>er Namen, die<br />

bereits seit dem Mittelalter gebräu<strong>ch</strong>li<strong>ch</strong> waren.<br />

Ein Haupt<strong>ch</strong>arakteristikum von Rufs Ärzte- und Astrologenverzei<strong>ch</strong>nis<br />

ist der konsequente personenges<strong>ch</strong>i<strong>ch</strong>tli<strong>ch</strong>e Fokus. Zwei spra<strong>ch</strong>li<strong>ch</strong>e Verfahrensweisen<br />

bei der Bearbeitung der Vorlage demonstrieren, dass Ruf aus deren<br />

Wortlaut immer den Namen und eine minimale Zusatzinformation in Form einer<br />

Apposition exzerpiert. Ruf gewinnt diese Appositionen dadur<strong>ch</strong>, dass er sie, wo<br />

vorhanden, wörtli<strong>ch</strong> aus Brunfels zitiert, sehr oft aber paraphrasierend aus Brunfels’<br />

Text herleitet. Interessant ist die Art der spra<strong>ch</strong>li<strong>ch</strong>en Umformung, denn das<br />

ents<strong>ch</strong>eidende Kriterium dabei s<strong>ch</strong>eint die Morphologie zu sein. Ruf bevorzugt<br />

offensi<strong>ch</strong>tli<strong>ch</strong> Nomina agentis, also Substantive, die den Träger der mit einem<br />

Verb bezei<strong>ch</strong>neten Handlung bezei<strong>ch</strong>nen, beispielsweise also das aus dem Verb<br />

invenire gebildete Substantiv inventor. Wo Brunfels’ Einträge bereits Nomina<br />

agentis enthalten, werden sie direkt übernommen. In allen anderen Fällen übernimmt<br />

Ruf das Verb, bildet daraus aber das entspre<strong>ch</strong>ende Substantiv. Dieses<br />

Redaktionskriterium ist – bis auf ganz wenige Fälle – konsequent angewendet.<br />

Aus den Exzerpten der Vorlage lässt si<strong>ch</strong> das Verfahren der antiken Autoren<br />

herauslesen, die Ärzte spätestens ab dem 1. Jahrhundert n. Chr. einzelnen<br />

S<strong>ch</strong>ulen (Empiriker, Rationalisten und Methodiker) zuzuordnen, ohne dass diese<br />

Zuweisung eine institutionelle Organisation implizierte. In der frühen Neuzeit<br />

war das Bewusstsein von Gelehrten wie Ruf dafür ges<strong>ch</strong>ärft, darin Genealogien<br />

medizinis<strong>ch</strong>er Lehren zu erkennen, denn sie verdankten ja gerade diesem Prinzip,<br />

dass sie eine Kontinuität der medizinis<strong>ch</strong>en Praxis überhaupt herzustellen<br />

vermo<strong>ch</strong>ten. Die von Ruf gewählten bzw. formulierten Appositionen heben unters<strong>ch</strong>iedli<strong>ch</strong>e<br />

genealogis<strong>ch</strong>e Verbindungen hervor: familiale, professionelle und<br />

textges<strong>ch</strong>i<strong>ch</strong>tli<strong>ch</strong>e Generationenfolgen (Lehrer – S<strong>ch</strong>üler, Vater – Sohn, Autor<br />

– Redaktor/Kompilator). Dazu gehört au<strong>ch</strong> Rufs Vorliebe für das Wortfeld der<br />

inventio in seinen Appositionen. Der Ausdruck inventor zei<strong>ch</strong>net eine Person<br />

aus, die einen Ursprung setzt und somit zur Gründerfigur, beispielsweise eben<br />

einer medizinis<strong>ch</strong>en S<strong>ch</strong>ule, wird. Bisweilen sind mehrere genealogis<strong>ch</strong>e Aspekte<br />

miteinander verbunden.<br />

Die Redaktion geht über das Exzerpieren des in der Hauptquelle enthaltenen<br />

Namensbestandes und die Aktualisierung der Ärzteliste dur<strong>ch</strong> die Nennung von<br />

Vesal hinaus. Ruf zog für den letzten, den Astronomen und Astrologen gewidmeten<br />

Teil das Speculum astronomiae des Albertus Magnus bei, das seit den 1490er<br />

Jahren gedruckt vorlag (Nürnberg 1493/96; Neuedition: Albertus Magnus 1992).<br />

Das enzyklopädis<strong>ch</strong>e Werk konnte von der Editorin Zambelli dem gelehrten Dominikaner<br />

Albertus Magnus (um 1193–1280) zuges<strong>ch</strong>rieben werden (zur Fors<strong>ch</strong>ungsges<strong>ch</strong>i<strong>ch</strong>te<br />

siehe Zambelli 1992, S. 3–50, zu ihren Argumenten für die<br />

Zus<strong>ch</strong>reibung an Albertus S. 51–101). Es handelt si<strong>ch</strong> um eine wissens<strong>ch</strong>afts-,<br />

insbesondere astronomie- und astrologiehistoris<strong>ch</strong> überaus bedeutsame Vermittlungsleistung.<br />

Ruf stützt si<strong>ch</strong> für seine Erweiterung des Namenverzei<strong>ch</strong>nisses auf<br />

LiLi147.indd 105 14.08.2007 13:35:17 Uhr

106 Hildegard Elisabeth Keller<br />

Alberts Speculum, wenn er eine 58 Namen umfassende Gruppe von Persönli<strong>ch</strong>keiten<br />

aus der antiken Mythologie, der Bibel sowie der antiken, arabis<strong>ch</strong>en, mittelalterli<strong>ch</strong>en<br />

und zeitgenössis<strong>ch</strong>en Mathematik, Astronomie und Astrologie neu<br />

zusammenstellt und am Ende der Liste unter dem Titel inventores astrologiae<br />

anfügt. 18 dieser Namen lassen si<strong>ch</strong> in Alberts Werk na<strong>ch</strong>weisen. Es bleibt im<br />

Dunkeln, auf wel<strong>ch</strong>e astronomis<strong>ch</strong>-astrologis<strong>ch</strong>e Kompendien si<strong>ch</strong> Ruf für diejenigen<br />

Namen, die ni<strong>ch</strong>t aus Alberts Werk stammen, gestützt hat.<br />

Angesi<strong>ch</strong>ts der beiden Widmungsempfänger und dem in der Vorrede polemis<strong>ch</strong><br />

aufgerufenen lokalen Kontext ist zu erwarten, dass der Autor das Namenverzei<strong>ch</strong>nis<br />

um Zür<strong>ch</strong>er Autoritäten erweitert. Dies tut er faktis<strong>ch</strong>, indem er<br />

Eberhard S<strong>ch</strong>leusinger, Autor einer Kometens<strong>ch</strong>rift (1472) und einen der Vorgänger<br />

von Klauser im Stadtarztamt, aufführt. Ebenso wären beispielsweise die<br />

als Astrologen glei<strong>ch</strong>falls berühmten Zür<strong>ch</strong>er Ärzte Konrad Türst (gestorben<br />

1503) und Konrad Heingarter (gestorben na<strong>ch</strong> 1504) zu nennen gewesen. Do<strong>ch</strong><br />

s<strong>ch</strong>eint der Zür<strong>ch</strong>er Bezug wesentli<strong>ch</strong> dadur<strong>ch</strong> markiert zu sein, dass Ruf die<br />

Astrologie, die ein wi<strong>ch</strong>tiges Element in der alltagsmedizinis<strong>ch</strong>en Praxis der<br />

Bader, S<strong>ch</strong>erer und Wundärzte war (vgl. unten), au<strong>ch</strong> in die gelehrte Medizin<br />

und deren Verteidigung mit eins<strong>ch</strong>loss. Für Ruf muss die au<strong>ch</strong> theoretis<strong>ch</strong>e Integration<br />

der iatromathematis<strong>ch</strong>en und vor allem der arabis<strong>ch</strong>en Autoritäten in das<br />

Ärzte- und Astrologenverzei<strong>ch</strong>nis ein in jenen Jahren wi<strong>ch</strong>tiges Anliegen gewesen<br />

sein. Indem er sie glei<strong>ch</strong>bere<strong>ch</strong>tigt neben den Ärzten in den Werktitel und in<br />

das Namenverzei<strong>ch</strong>nis aufnahm, su<strong>ch</strong>te er eine in der Zeit kontrovers diskutierte<br />

gelehrte Tradition in das kulturelle Gedä<strong>ch</strong>tnis zurückzuführen: Catalogus inventorum<br />

rerum ac artium, astrologorum et illustrium medicorum.<br />

Aus den dargelegten Beoba<strong>ch</strong>tungen zu Rufs Redaktionste<strong>ch</strong>nik lassen si<strong>ch</strong><br />

Erkenntnisse in Hinsi<strong>ch</strong>t auf die Medialität des Ärzte- und Astrologenverzei<strong>ch</strong>nisses<br />

gewinnen. Wie dargelegt, s<strong>ch</strong>ält der Autor aus einer 77 Seiten umfassenden<br />

Vorlage konsequent die Namen heraus und dekontextualisiert sie in biobibliografis<strong>ch</strong>er<br />

Hinsi<strong>ch</strong>t. Er ents<strong>ch</strong>eidet si<strong>ch</strong> für Nomina agentis als Appositionen, mit einer<br />

erkennbaren Vorliebe für die inventores. Er erweitert das Namenverzei<strong>ch</strong>nis<br />

in fa<strong>ch</strong>li<strong>ch</strong>er und zeitli<strong>ch</strong>er Ri<strong>ch</strong>tung bis mitten in seine Gegenwart. Alle drei<br />

Redaktionss<strong>ch</strong>ritte verstärken den Fokus auf die Namen und, sofern appositionell<br />

vermerkt, die kulturges<strong>ch</strong>i<strong>ch</strong>tli<strong>ch</strong>e Funktion oder die genealogis<strong>ch</strong>e Ordnung,<br />

sei sie nun familialer oder fa<strong>ch</strong>li<strong>ch</strong>er Art. Ma<strong>ch</strong>t die polemis<strong>ch</strong>e Vorrede<br />

deutli<strong>ch</strong>, dass Verdienste in der medizinis<strong>ch</strong>en Theorie und Praxis an die Namen<br />

ihrer Träger gebunden bleiben sollen, so ist das Namenverzei<strong>ch</strong>nis ein ideales<br />

Medium für diesen rituell anmutenden Personen- und Namenskult. Es erinnert<br />

in formaler Hinsi<strong>ch</strong>t no<strong>ch</strong> entfernt an die liturgis<strong>ch</strong>en Heiligenlitaneien des<br />

Mittelalters, präsentiert nun aber eine Anrufung von wissens<strong>ch</strong>aftshistoris<strong>ch</strong>en<br />

Gründerfiguren aus der Medizin, Astronomie und Astrologie. Der ehemalige<br />

Mön<strong>ch</strong> Ruf verbindet die Anrufung von ehrwürdigen Namen einerseits, die Verzei<strong>ch</strong>nung<br />

von wissenshistoris<strong>ch</strong> relevanten Autoritäten andererseits.<br />

Damit ist die mediale Weiterentwicklung des Ärzte- und Astrologenverzei<strong>ch</strong>nisses<br />

zur Astrologentafel vorgebahnt. Eine Selektion von Namen wird,<br />

LiLi147.indd 106 14.08.2007 13:35:18 Uhr

Ärzte, Astronomen und Astrologen<br />

107<br />

mit den dekorativen Holzs<strong>ch</strong>nittmedaillons von Heinri<strong>ch</strong> Vogtherr d. Ä. und<br />

Jakob Rufs deuts<strong>ch</strong>spra<strong>ch</strong>igen Vierzeilern versehen, in den Druck gehen und<br />

auf den Zür<strong>ch</strong>er Markt kommen. Vogtherr und Ruf nutzen das Medium Einblattdruck<br />

auf innovative Weise, wenn sie die frühneuzeitli<strong>ch</strong>e Astronomie- und<br />

Astrologieges<strong>ch</strong>i<strong>ch</strong>te ni<strong>ch</strong>t als gelehrtes, in lateinis<strong>ch</strong>en Hands<strong>ch</strong>riften tradiertes<br />

Wissen an die interessierten Zeitgenossen vermitteln, sondern gemeinsam die<br />

Astrologentafel entwerfen, die in der neuen Gesamtausgabe erstmals Ruf zuges<strong>ch</strong>rieben<br />

und von ihrer Genese her als ein Sprossprodukt des lateinis<strong>ch</strong>en Ärzteund<br />

Astrologenverzei<strong>ch</strong>nisses rekonstruiert werden konnte.<br />

3. Die Astrologentafel<br />

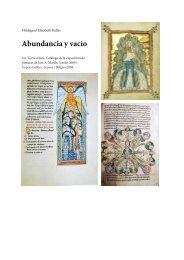

Die Astrologentafel besteht aus drei Einblattdrucken aus der Offizin von Eusta<strong>ch</strong>ius<br />

Fros<strong>ch</strong>auer aus dem Jahr 1545 oder 1546. Die drei quer bedruckten Folioblätter<br />

können – zu einem großformatigen Ensemble zusammengeklebt – als Wands<strong>ch</strong>muck<br />

verwendet werden. Jeder Einblattdruck der Astrologentafel enthält 16<br />

medaillonförmige Holzs<strong>ch</strong>nitte mit Halbfiguren und astronomis<strong>ch</strong>en Instrumenten;<br />

über jedes Medaillon ist ein paargereimter frühneuho<strong>ch</strong>deuts<strong>ch</strong>er Vierzeiler<br />

gesetzt. Die 48 Text-Bild-Einheiten repräsentieren mythologis<strong>ch</strong>e, biblis<strong>ch</strong>e, antike,<br />

mittelalterli<strong>ch</strong>e und frühneuzeitli<strong>ch</strong>e Gründerfiguren und berühmte Vertreter<br />

aus den Berei<strong>ch</strong>en Astronomie, Astrologie und Iatromedizin. Die Astrologentafel<br />

popularisiert eine bestimmte gelehrte Wissenstradition und führt ihre Kontinuität<br />

von den Anfängen bis in die Gegenwart der Rezipienten vor Augen, indem der<br />

personenbezogene Fokus nun au<strong>ch</strong> dur<strong>ch</strong> visuelle Mittel akzentuiert wird. Es entsteht<br />

eine kommentierte Porträtserie berühmter Wissens<strong>ch</strong>aftler.<br />

Demzufolge nehmen au<strong>ch</strong> die drei Blätter die de viris illustribus-Tradition<br />

wieder auf, und zwar in einer besonders dekorativen, auf den zeitgenössis<strong>ch</strong>en<br />

Publikumsges<strong>ch</strong>mack ausgeri<strong>ch</strong>teten Form. Die Astrologentafel ist mit<br />

dem Ärzte- und Astrologenverzei<strong>ch</strong>nis insofern verwandt, als sie eine unter bestimmten<br />

Kriterien getroffene Auswahl der dort genannten Persönli<strong>ch</strong>keiten in<br />

Text und Bild näher vorstellt. Bevor die Neuartigkeit dieses Druckes auf dem<br />

Hintergrund der medienhistoris<strong>ch</strong>en Entwicklungslinien zwis<strong>ch</strong>en 1450 und<br />

1550 aufgezeigt wird, soll dargelegt werden, wie die Insiderinformationen des<br />

Bibliografen Gessner für die Editionsarbeiten und für die Ers<strong>ch</strong>ließung des genetis<strong>ch</strong>en<br />

Zusammenhangs zwis<strong>ch</strong>en dem Ärzte- und Astrologenverzei<strong>ch</strong>nis und<br />

der Astrologentafel genutzt werden konnten (ausführli<strong>ch</strong> dazu in der Einleitung<br />

zur Gesamtausgabe, Zweiter Band, S. 10–21). Zuglei<strong>ch</strong> wird das in Züri<strong>ch</strong> vorhandene,<br />

vor allem von medizinis<strong>ch</strong> Tätigen gepflegte Interesse an der Astronomie-<br />

und Astrologieges<strong>ch</strong>i<strong>ch</strong>te erörtert.<br />

Konrad Gessner vermittelt im ersten Teilband seiner Bibliotheca universalis<br />

die Kenntnis von den genetis<strong>ch</strong>en Zusammenhängen zwis<strong>ch</strong>en der Hands<strong>ch</strong>rift<br />

und den Einblattdrucken. Darin kündigt er – beinahe wie ein Verlagsanzeiger<br />

für Neuers<strong>ch</strong>einungen – drei offenbar im Druck befindli<strong>ch</strong>e Blätter an,<br />

LiLi147.indd 107 14.08.2007 13:35:18 Uhr

108 Hildegard Elisabeth Keller<br />

die er catalogus nennt: Catalogum scripsit, quo continentur medicorum fere<br />

omnium et astrologorum nomina cum figuris. Is brevi apud nos excudetur in<br />

tabula trium forte <strong>ch</strong>artarum, ita ut affi gi liceat in parietem. – »Er [Ruf] verfasste<br />

einen Katalog, der die Namen fast aller Ärzte und Astrologen enthält,<br />

zusammen mit Abbildungen. Dieser wird in Kürze hier in Züri<strong>ch</strong> als Plakat von<br />

viellei<strong>ch</strong>t drei Bogen gedruckt werden, so dass man ihn an der Wand aufhängen<br />

kann.« (Gessner 1545, Bl. 361r). Bezieht si<strong>ch</strong> der erste Teil auf die Catalogus-<br />

Hands<strong>ch</strong>rift, so meint der zweite Teil die drei bebilderten Einblattdrucke, die<br />

gemäß Gessners Aussage damals kurz vor dem Ers<strong>ch</strong>einen standen. Der Eintrag<br />

lässt si<strong>ch</strong> nur dur<strong>ch</strong> die Annahme erklären, dass Gessner und Ruf im Austaus<strong>ch</strong><br />

über laufende Publikationsvorhaben gestanden haben und dass Gessner seine<br />

Kenntnis von angekündigten Neuers<strong>ch</strong>einungen auf dem lokalen Bu<strong>ch</strong>markt<br />

einfließen ließ. S<strong>ch</strong>wieriger zu deuten ist, weshalb er die Tatsa<strong>ch</strong>e verunklärt,<br />

dass es si<strong>ch</strong> bei dem Ärzte- und Astrologenverzei<strong>ch</strong>nis und der Astrologentafel<br />

um zwei vers<strong>ch</strong>iedene Werke handelt. Dies erstaunt umso mehr, als Gessner bekanntli<strong>ch</strong><br />

– neben Christoph Klauser – der Widmungsempfänger des Ärzte- und<br />

Astrologenverzei<strong>ch</strong>nisses ist und demzufolge die Charakteristiken beider Werke<br />

kennen müsste.<br />

Der Eintrag im zweiten Teilband, den Pandectae, ordnet Rufs Astrologentafel<br />

als tabula Iacobi Rueffi i unmittelbar neben dem Speculum astronomiae<br />

des Albertus Magnus an (Gessner 1548, Bl. 87r). Beide Einträge verwenden<br />

den Ausdruck tabula, ohne dass dieser semantis<strong>ch</strong> eindeutig auf die Medialität<br />

oder die Gattung bzw. die Art der Darstellung bezogen wäre. Gessner meint<br />

mit tabula zunä<strong>ch</strong>st ein bestimmtes Medium im Sinne eines Druckerzeugnisses,<br />

wenn er im ersten Teilband der Bibliotheca universalis Rufs Astrologentafel als<br />

eine tabula bezei<strong>ch</strong>net. Dort präzisiert er sogar die Materialität (Papierqualität,<br />

Anzahl der Blätter, Verwendungszweck und Bildausstattung). Der Kontext des<br />

zweiten Eintrags in dem 1548 ers<strong>ch</strong>ienenen zweiten Teilband legt nun aber nahe,<br />

dass Gessners Verwendung von tabula hier eher als ein Werktitel zu verstehen<br />

ist. Die wissenssystematis<strong>ch</strong>e Anlage der Pandectae veranlasst Gessner nämli<strong>ch</strong><br />

zu einer knappen Bemerkung zur historis<strong>ch</strong>en Semantik von astronomia bzw.<br />

astrologia. Sie begründet au<strong>ch</strong>, weshalb er die Astronomen und die Astrologen<br />

in je einem eigenen Bu<strong>ch</strong> darstellt. Aus wissenssystematis<strong>ch</strong>en Gründen ist<br />

dies nun aber kaum dur<strong>ch</strong>führbar, denn sowohl das Speculum astronomiae des<br />

Albertus Magnus als au<strong>ch</strong> Rufs Einblattdrucke nehmen Astronomen und Astrologen<br />

auf. Die historis<strong>ch</strong>e Semantik, mit der si<strong>ch</strong> au<strong>ch</strong> Albert auseinandersetzt,<br />

war weder zu Alberts no<strong>ch</strong> zu Rufs bzw. Gessners Lebenszeit mit einer strikten<br />

terminologis<strong>ch</strong>en Differenzierung verknüpft. Die Ausdrücke astronomia und<br />

astrologia bzw. die volksspra<strong>ch</strong>li<strong>ch</strong>en Äquivalente bezei<strong>ch</strong>neten je beide Gruppen,<br />

die Vertreter der Himmels- und Gestirnskunde einerseits, und die Vertreter<br />

der prognostis<strong>ch</strong>en Deutung der Konstellationen andererseits. Überdies nutzte<br />

bereits Albert diese Unters<strong>ch</strong>eidung wenn ni<strong>ch</strong>t terminologis<strong>ch</strong>, so do<strong>ch</strong> faktis<strong>ch</strong><br />

als Gliederungskriterium der ersten a<strong>ch</strong>t Kapitel seines Bu<strong>ch</strong>es (Albertus<br />

Magnus 1992, S. 208–228; vgl. au<strong>ch</strong> Matthäus 1979; Hamel 1998, S. 117–141).<br />

LiLi147.indd 108 14.08.2007 13:35:18 Uhr

Ärzte, Astronomen und Astrologen<br />

109<br />

Wi<strong>ch</strong>tig s<strong>ch</strong>eint im Zusammenhang mit der Astrologentafel, dass die Ausdrücke<br />

tabula bzw. tafel au<strong>ch</strong> ein didaktis<strong>ch</strong>es Medium implizieren, wie der Spra<strong>ch</strong>gebrau<strong>ch</strong><br />

bereits in der skriptografis<strong>ch</strong>en Einblatts<strong>ch</strong>riftli<strong>ch</strong>keit belegt (Honemann<br />

2000, S. 13–14).<br />

Die beiden Einträge in der Bibliotheca universalis werfen die Frage auf, auf<br />

wel<strong>ch</strong>em Hintergrund si<strong>ch</strong> medizinis<strong>ch</strong> Tätige wie Ruf, Klauser, Gessner und<br />

mögli<strong>ch</strong>erweise andere Gelehrte in Züri<strong>ch</strong> und darüber hinaus für Astronomie,<br />

Astrologie und deren praktis<strong>ch</strong>e Anwendung interessierten. Ruf hegte humanistis<strong>ch</strong>e<br />

Interessen für die Urheber eines bestimmten Segments von Bu<strong>ch</strong>wissen<br />

(sie drücken si<strong>ch</strong> vor allem im Ärzte- und Astrologenverzei<strong>ch</strong>nis aus), wusste<br />

aber au<strong>ch</strong> um die Praxisrelevanz dieses Wissens. Wie für jeden Bader, S<strong>ch</strong>erer,<br />

Wundarzt und Arzt der Zeit war das astronomis<strong>ch</strong>e und astrologis<strong>ch</strong>e Wissen<br />

handlungsleitend, und zwar als angewandtes, iatromathematis<strong>ch</strong>es Wissen, das<br />

in Gestalt der jährli<strong>ch</strong>en Kalender publik gema<strong>ch</strong>t wurde. Sie zählen zu den<br />

erfolgrei<strong>ch</strong>sten unter den frühesten überlieferten Einblattdrucken (Eisermann/<br />

Honemann 2000, S. 109–122). In Züri<strong>ch</strong> sind ungefähr seit dem Jahr 1480 kalendaris<strong>ch</strong>e<br />

Einblattdrucke na<strong>ch</strong>weisbar, darunter jene des Stadtarztes Eberhard<br />

S<strong>ch</strong>leusinger (Germann 1993). Der Zür<strong>ch</strong>er Stadtarzt Klauser, Widmungsempfänger<br />

des Ärzte- und Astrologenverzei<strong>ch</strong>nisses, veröffentli<strong>ch</strong>te im Jahre 1543<br />

eine astrologis<strong>ch</strong> fundierte Praktik für das folgende Jahr, vermutli<strong>ch</strong> ni<strong>ch</strong>t die<br />

einzige, aber die einzige, die erhalten ist. S<strong>ch</strong>on 1544 wird Ruf Klausers Na<strong>ch</strong>folge<br />

im paraoffiziellen Amt des Kalenderautors antreten und si<strong>ch</strong> somit au<strong>ch</strong><br />

um die Iatromathematik in Züri<strong>ch</strong> kümmern. Diese Bu<strong>ch</strong>- und Wandkalender<br />

regelten die Tätigkeiten in der Gesundheitsversorgung in terminli<strong>ch</strong>er Hinsi<strong>ch</strong>t<br />

(vgl. Keil 1983 und Müller-Jahncke 1985). Rufs Spezialistenwissen floss zudem<br />

in zwei seiner Flugblätter aus der Mitte der Vierzigerjahre ein, in denen astronomis<strong>ch</strong>-astrologis<strong>ch</strong>e<br />

Beoba<strong>ch</strong>tungen als naturwissens<strong>ch</strong>aftli<strong>ch</strong>e Erklärungsmuster<br />

zur Anwendung kamen (S<strong>ch</strong>affhauser Missgeburt, Glarner Nebensonneners<strong>ch</strong>einung).<br />

Gessner s<strong>ch</strong>rieb, soweit si<strong>ch</strong> na<strong>ch</strong>weisen lässt, sogar als Stadtarzt nie Kalender,<br />

do<strong>ch</strong> reflektieren seine präzisen bibliografis<strong>ch</strong>en Einträge ein anderes,<br />

ebenfalls professionelles Interesse an der Astronomie und der Astrologie. Seit<br />

1541 nämli<strong>ch</strong> – dem Jahr, in dem die Naturwissens<strong>ch</strong>aften in den Lehrplan der<br />

Hohen S<strong>ch</strong>ule in Züri<strong>ch</strong> aufgenommen worden waren – lehrte Gessner dort<br />

Naturwissens<strong>ch</strong>aften, Naturphilosophie und Ethik (Leu 1999); dazu gehörten<br />

alle im Corpus Aristotelicum enthaltenen Fa<strong>ch</strong>gebiete von Astronomie bis Zoologie.<br />

Seine Privatbibliothek enthielt astronomis<strong>ch</strong>e und astrologis<strong>ch</strong>e Bü<strong>ch</strong>er,<br />

beispielsweise den astronomis<strong>ch</strong>-astrologis<strong>ch</strong>en Sammelband mit S<strong>ch</strong>riften von<br />

drei in der Astrologentafel genannten Autoren – Leopold (172–175), Albumasar<br />

(32–35) und Regiomontanus (160–163). Dieser Band zeugt von seinem Gebrau<strong>ch</strong><br />

dur<strong>ch</strong> Gessner, denn er enthält dessen eigenhändige Notizen (Züri<strong>ch</strong> Zentralbibliothek,<br />

Gal II 129). Es ist also davon auszugehen, dass Gessner si<strong>ch</strong> au<strong>ch</strong> aus<br />

didaktis<strong>ch</strong>en Gründen für Astronomie, Astrologie, Geometrie und Mathematik<br />

interessierte und mögli<strong>ch</strong>erweise eine Rolle bei der Entstehung der Astrologen-<br />

LiLi147.indd 109 14.08.2007 13:35:18 Uhr

110 Hildegard Elisabeth Keller<br />

tafel spielte. Au<strong>ch</strong> Gessners Wissen um die in Druck befindli<strong>ch</strong>e Publikation von<br />

Ruf und (dem von Gessner ni<strong>ch</strong>t erwähnten) Vogtherr bere<strong>ch</strong>tigt zur Vermutung,<br />

dass er Ruf zur Weiterentwicklung des Ärzte- und Astrologenverzei<strong>ch</strong>nisses zur<br />

Astrologentafel angeregt haben könnte. Auf der Grundlage des Überlieferten<br />

lässt si<strong>ch</strong> diese Vermutung indes ni<strong>ch</strong>t erhärten.<br />

Die Astrologentafel zeugt von intensivem personenges<strong>ch</strong>i<strong>ch</strong>tli<strong>ch</strong>en Interesse<br />

an den Berühmtheiten und Autoritäten einerseits, von einer te<strong>ch</strong>nikges<strong>ch</strong>i<strong>ch</strong>tli<strong>ch</strong>en<br />

Faszination für das historis<strong>ch</strong> verfügbare astronomis<strong>ch</strong>e und <strong>ch</strong>ronografis<strong>ch</strong>e<br />

Instrumentarium andererseits. Es ist im Stellenkommentar der Edition<br />

bes<strong>ch</strong>rieben und identifiziert. Obwohl die Astronomie no<strong>ch</strong> weit bis ins 16. Jahrhundert<br />

nur sehr selektiv empiris<strong>ch</strong> vorgehen konnte (vgl. Syndram 1989; Hamel<br />

1998 und 2004), wurde gerade die praktis<strong>ch</strong>e Nutzung von astronomis<strong>ch</strong>em und<br />

mathematis<strong>ch</strong>em Wissen und der Bau von und der Umgang mit astronomis<strong>ch</strong>en<br />

Instrumenten, insbesondere au<strong>ch</strong> Zeitmessgeräten, mit Hilfe von Druckerzeugnissen<br />

popularisiert. Im deuts<strong>ch</strong>en Spra<strong>ch</strong>raum wi<strong>ch</strong>tig waren die immer wieder<br />

neu aufgelegten, auf Deuts<strong>ch</strong> und Lateinis<strong>ch</strong> veröffentli<strong>ch</strong>ten Bü<strong>ch</strong>er berühmter<br />

Astronomen und Mathematiker (Apian 1533; Münster 1531, Münster 1537). Das<br />

Instrument Bu<strong>ch</strong> (1533) des Mathematikers und Astronomen Peter Apian (1495–<br />

1552), dem die Astrologentafel ikonografis<strong>ch</strong> verpfli<strong>ch</strong>tet ist, gibt dem Käufer<br />

als pragmatis<strong>ch</strong>e Zugabe mehrere lose Einblattdrucke in die Hand. Sie sind ausdrückli<strong>ch</strong><br />

nur einseitig bedruckt und sollen ni<strong>ch</strong>t eingebunden, sondern als eigentli<strong>ch</strong>e<br />

Bastelbögen für die Instrumente selbst verwendet, also auf Holztafeln<br />

aufgeklebt und ausgesägt werden: Diese beygelegten Fuºnff bogen / die allein<br />

auff einer seytten gedruckt sindt / sollen nit in oder zu dem Buº<strong>ch</strong> gebunden werden<br />

/ sondern es seind die Instrumentt / dauon i<strong>ch</strong> im Buº<strong>ch</strong> offt meldung gethan<br />

habe / welhe auff die bretlein sollen geleymet werden (zitiert na<strong>ch</strong> dem ersten der<br />

9 hinten beigebundenen Blätter des Exemplars in der Sondersammlung der ETH<br />

Züri<strong>ch</strong>, 1322 Rar). Überaus genaue Bauanleitungen gibt Apian au<strong>ch</strong> in den einzelnen<br />

Kapiteln in Bezug auf die Papier- und Brettbehandlung sowie den Einzug<br />

von für die Messung relevanten Fäden; dies ist der Fall beim Bau der Sternenuhr,<br />

wel<strong>ch</strong>e die genaue Vorlage für eines der Instrumente auf der Astrologentafel war.<br />

Generell fällt in der Astrologentafel die Zahl und Variationsbreite an Zeitmessgeräten<br />

auf, insbesondere Sonnenuhren faszinierten au<strong>ch</strong> aus praktis<strong>ch</strong>en, auf<br />

ihre Konstruktionsweise bezogenen Gründen (vgl. Gamper/Gantenbein/Jehle<br />

2003, S. 21–26; Syndram 1989, S. 20–35).<br />

Die Astrologentafel vermittelt fors<strong>ch</strong>ungsges<strong>ch</strong>i<strong>ch</strong>tli<strong>ch</strong>es Herkunftswissen.<br />

Der Titel am Kopf des ersten Blattes qualifiziert die dargestellten Persönli<strong>ch</strong>keiten<br />

als Erfinder: Hierinn fi ndt man die namen der fürnamsten erfi ndern<br />

des himmels louffs / sampt jren contrafeitis<strong>ch</strong>en Jnstrumenten. Es handelt si<strong>ch</strong><br />

demzufolge um Gründerfiguren der astronomis<strong>ch</strong>en Fors<strong>ch</strong>ung und der astrologis<strong>ch</strong>en<br />

Deutung sowie um Erfinder te<strong>ch</strong>nis<strong>ch</strong>er Instrumente. Im Blick auf<br />

das dargestellte Instrumentarium fällt auf, dass viele Medaillons Figuren mit<br />

Instrumenten zeigen, die sie historis<strong>ch</strong> betra<strong>ch</strong>tet no<strong>ch</strong> ni<strong>ch</strong>t kennen konnten, so<br />

etwa die von Georg Peuerba<strong>ch</strong> (Vs. 188–191) erfundene Klappsonnenuhr in den<br />

LiLi147.indd 110 14.08.2007 13:35:18 Uhr

Ärzte, Astronomen und Astrologen<br />

111<br />

Händen des Arabers Zahel (Vs. 80–83). Im Blick auf die Auswahl der Persönli<strong>ch</strong>keiten<br />

fällt auf, dass die no<strong>ch</strong> im Spätmittelalter tradierten Stigmatisierungen<br />

bestimmter Figuren keine Rolle mehr zu spielen s<strong>ch</strong>einen. Vor den S<strong>ch</strong>riften des<br />

Hermes Trismegistos (Vs. 116–119) beispielsweise wird im elften Kapitel des<br />

Speculum astronomiae aus theologie- und astronomieges<strong>ch</strong>i<strong>ch</strong>tli<strong>ch</strong>en Gründen<br />

mit aller Deutli<strong>ch</strong>keit gewarnt (vgl. Albertus Magnus 1992, S. 240–251), hier<br />

jedo<strong>ch</strong> figuriert er ohne entspre<strong>ch</strong>ende Signale unter allen anderen berühmten<br />

Männern. Eine anders motivierte, negative Deutungstradition ist an die Figur<br />

von Ham (Vs. 24–27) geknüpft, wel<strong>ch</strong>e – bemerkenswerterweise als eine negativ<br />

besetzte Ursprungsfigur – die mittelalterli<strong>ch</strong>e Sozialordnung legitimierte<br />

und weit rei<strong>ch</strong>ende Folgen für Hams Genealogie hatte (vgl. Keller 2005b). Au<strong>ch</strong><br />

davon ist ni<strong>ch</strong>ts mehr zu spüren. Die Figuren stehen vielmehr in einem neuartigen,<br />

säkularisierten Funktionszusammenhang, ohne dass sie ihren Status als<br />

erfi nder preisgeben mussten. Sie sind nun in eine wissens- und wissens<strong>ch</strong>aftsges<strong>ch</strong>i<strong>ch</strong>tli<strong>ch</strong>e<br />

Genealogie einbezogen. Ihre Visualisierung in Medaillons evoziert<br />

die Glieder einer Kette, die si<strong>ch</strong> von den mythis<strong>ch</strong>en Anfängen bei den Riesen<br />

bis zum Zeitgenossen Kopernikus spannt.<br />

Als Zwis<strong>ch</strong>enfazit kann festgehalten werden: Der personen- und instrumentenges<strong>ch</strong>i<strong>ch</strong>tli<strong>ch</strong>e<br />

Fokus der Astrologentafel ist neu im Einblattdruck und stellt<br />

eine Vers<strong>ch</strong>iebung au<strong>ch</strong> innerhalb der de viris illustribus-Medien dar. Die drei<br />

Blätter popularisieren astronomis<strong>ch</strong>es Wissen, jedo<strong>ch</strong> weder als alltagspraktis<strong>ch</strong>es<br />

Orientierungswissen, wie es Kalender und Prognostiken enthielten, no<strong>ch</strong><br />

als protopsy<strong>ch</strong>ologis<strong>ch</strong>e Typenlehre, wie sie die überaus verbreiteten Planetenkinder-Texte<br />

propagierten. Die Astrologentafel s<strong>ch</strong>lägt vielmehr neue Wege ein<br />

und vermittelt jene Art von Metawissen, die aus der humanistis<strong>ch</strong>en Rekonstruktion<br />

von Wissens- und Wissens<strong>ch</strong>aftsgenealogien resultierte, in einem neuen,<br />

als besonders ästhetis<strong>ch</strong> beurteilten Medium.<br />

3.1. Genealogie und Medialität<br />

Die Astrologentafel stellt medienhistoris<strong>ch</strong> ein innovatives, ja in seiner Art einzigartiges<br />

typografis<strong>ch</strong>es Dispositiv für die popularisierende Darbietung von<br />

Wissens<strong>ch</strong>afts- und Te<strong>ch</strong>nikges<strong>ch</strong>i<strong>ch</strong>te dar (zum Begriff ›typografis<strong>ch</strong>es Dispositiv‹<br />

siehe Rautenberg 2004, S. 6–7). Die drei textierten, im Querformat bedruckten<br />

Einblattdrucke sind erwiesenermaßen als ein jeweils an den Ober- bzw.<br />

Unterseiten zusammenklebbares Ganzes konzipiert. Gessner spri<strong>ch</strong>t von den<br />

drei Blättern im Singular: catalogus bzw. tabula. Do<strong>ch</strong> die eigentli<strong>ch</strong>e Evidenz<br />

bieten die Blätter selbst: Am Kopf des ersten Blattes ist quer über das ganze Blatt<br />

der ausführli<strong>ch</strong>e Titel zu lesen, der bis auf die beiden Zierinitialen in H(ierinn)<br />

und J(nstrumenten)ten in Frakturtypen derselben Größe gedruckt ist. Das dritte<br />

Blatt verfügt über einen Druckervermerk, der in kleineren Typen als der Titel<br />

zentriert am Fuß des Blattes angebra<strong>ch</strong>t ist: Getruckt zuº Züry<strong>ch</strong> by Eusta<strong>ch</strong>in<br />

Fros<strong>ch</strong>ouer. Das letzte der überlieferten drei Blätter, das ledigli<strong>ch</strong> die 16 Medail-<br />

LiLi147.indd 111 14.08.2007 13:35:19 Uhr

112 Hildegard Elisabeth Keller<br />

lons enthält, ist zwis<strong>ch</strong>en dieses dritte Blatt und das erste zu kleben. Das Format<br />

der Einzelblätter variiert lei<strong>ch</strong>t, entspri<strong>ch</strong>t jedo<strong>ch</strong> fast der vollen Größe eines<br />

Folionormalbogens der Zeit (26,9 x 40 cm).<br />

Die Papierqualität der Astrologentafel vermag Auskunft zu geben über ihre<br />

Gebrau<strong>ch</strong>sfunktion. Gemäß der Autopsie des Wiener Exemplars (Wien ÖNB,<br />

drei komplette Folioblätter mit der Inv.-Nr. FLU, A 19 [1–3]) s<strong>ch</strong>eint das Papier<br />

von besserer Qualität als bei anderen Einblattdrucken der Zeit zu sein – entspre<strong>ch</strong>end<br />

der Bemerkung in der Bibliotheca universalis, die drei Blätter würden auf<br />

stärkerem Papier gedruckt, damit sie an die Wand gehängt werden könnten. Eine<br />

bessere Papierqualität legt au<strong>ch</strong> der gute Erhaltungszustand der fünf überlieferten<br />

Exemplare nahe. 1 Letztli<strong>ch</strong> aber bleibt die Materialität der Astrologentafel<br />

s<strong>ch</strong>wer zu beurteilen, da dafür eine repräsentative Zahl von Zür<strong>ch</strong>er Einblattdrucken<br />

beigezogen werden müsste, do<strong>ch</strong> ist deren Überlieferung aus den 1540er<br />

Jahren spärli<strong>ch</strong>.<br />

Dass die Papierqualität für großformatige Einblattdrucke besonders wi<strong>ch</strong>tig<br />

war, lassen die zur glei<strong>ch</strong>en Zeit wie die Astrologentafel entstandenen repräsentativen<br />