Auferstanden aus Ruinen - Brand Eins

Auferstanden aus Ruinen - Brand Eins

Auferstanden aus Ruinen - Brand Eins

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

<strong>Auferstanden</strong> <strong>aus</strong> <strong>Ruinen</strong><br />

Die Geschichte der DDR war keine Erfolgsgeschichte.<br />

Mit ihren Hinterlassenschaften aber lässt sich ein prima Geschäft machen.<br />

Das beweisen zwei Unternehmer in ihrem<br />

Berliner Sozialismus-Museum.<br />

Text: Jens Tönnesmann<br />

Foto: Heji Shin

WAS MENSCHEN BEWEGT _PRIVATMUSEUM<br />

• Ein Gerippe und ein paar Schutthaufen – mehr ist vom Palast<br />

der Republik in Berlin-Mitte nicht übrig geblieben. Die Ausleger<br />

dreier Kräne schwenken über die Ruine, unten schieben Bagger<br />

die Reste zusammen. Rückbau Ost: Wie viele andere Spuren des<br />

Sozialismus verschwindet auch der Palast, in dem einst die Volkskammer<br />

der DDR tagte, langsam von der Bildfläche.<br />

Schräg gegenüber, auf der anderen Seite der Spree, kommt<br />

vom Lärm der B<strong>aus</strong>telle nur ein leises R<strong>aus</strong>chen an. Es mischt sich<br />

mit dem Glockengeläut der Schiffskapitäne, die Tickets für Ausflugsfahrten<br />

verkaufen wollen, und dem Stimmengewirr einer<br />

Gruppe Jugendlicher, die sich in einem großen Pulk um eine Tür<br />

drängeln. Hinter dieser Tür wurde, während man sie gegenüber<br />

zerlegte, die DDR wieder aufgebaut. Als Museum, von den Unternehmern<br />

Peter Kenzelmann und Robert Rückel. Sie wollten eine<br />

Ausstellung schaffen, um den Besuchern die Alltagskultur im<br />

sozialistischen Osten nahezubringen und Geld zu verdienen – ohne<br />

staatliche Subventionen. Beides traute ihnen anfangs niemand zu.<br />

„Wir wurden angefeindet, und man hat uns unterstellt, es gehe<br />

uns nur um Profite und nicht um wissenschaftliches Arbeiten“,<br />

sagt der Museumsdirektor Rückel. „Es war wie im Sozialismus,<br />

den wir thematisieren: In der Museumsszene ist alles, was von<br />

Privaten kommt, erst mal verdächtig.“<br />

In Deutschland gibt es mehr als 6000 Museen, die jährlich<br />

rund 100 Millionen Besucher anlocken, Tendenz zuletzt leicht<br />

sinkend. Nur die wenigsten können sich ohne Fördermittel und<br />

Sponsoren behaupten, geschweige denn Überschuss erwirtschaften.<br />

„Zwar gründen immer wieder Privatleute Museen“, sagt<br />

Mechtild Kronenberg, Geschäftsführerin des Deutschen Museumsbunds.<br />

„Aber viele merken schnell: Das ist ein Zuschussgeschäft.“<br />

Auf wie viel Geld sich die Subventionen insgesamt<br />

summieren, wird Kronenberg zufolge nirgendwo erfasst. Aber in<br />

aller Regel beteiligen sich Kommunen, öffentliche Institutionen<br />

und Stiftungen an den Investitions- und Unterhaltskosten.<br />

So wundert es nicht, dass ein Museum, das darauf verzichtet,<br />

misstrauisch beäugt wird. „Das ist kaum zu machen“, sagt Gisela<br />

Weiß, Professorin für Museologie an der Hochschule für Technik,<br />

Wirtschaft und Kultur in Leipzig. „Museen müssen Ausstellungsstücke<br />

lagern, restaurieren, inventarisieren; mitunter in speziellen<br />

Räumen und mit speziellem Personal. Und das ist teuer.“<br />

Kurz: Wenn Museen das tun, was sie nach den Standards für Museen<br />

des Deutschen Museumsbunds sollen, nämlich Originale<br />

sammeln, bewahren, dokumentieren, erforschen und präsentieren,<br />

dann müssen sie mit hohen Kosten rechnen. Und die lassen sich<br />

über Eintrittspreise und Verkaufserlöse nur zum Teil decken.<br />

„Außerdem stehen Museen heutzutage unter einem wahnsinnigen<br />

Konkurrenzdruck“, sagt Gisela Weiß. Sie müssen sich<br />

nicht nur gegenüber anderen öffentlichen Einrichtungen im Wettstreit<br />

um Fördergelder behaupten, sondern konkurrieren mit<br />

allen möglichen Freizeiteinrichtungen um Besucher. Manche<br />

Museen hat dieser Druck in die Knie gezwungen. Andere haben<br />

dar<strong>aus</strong> gelernt: „Viele Museen haben in den vergangenen Jahren<br />

erkannt, dass sie besucherfreundlicher werden müssen“, sagt<br />

Hannelore Kunz-Ott, erste Vorsitzende des Bundesverbandes<br />

Museumspädagogik, „sie müssen den Menschen etwas bieten.“<br />

Das Schlagwort „Besucherorientierung“ treibt die Museen um –<br />

heute müssen sie sich mehr denn je an ihren Gästen orientieren<br />

und sich immer wieder neue Vermittlungskonzepte einfallen<br />

lassen. „Viele Museen setzen inzwischen auf das interaktive und<br />

informelle Lernen mit mehreren Sinnen“, sagt die Leipziger<br />

Museologin Weiß. „Erlebnis ist im Museumsbereich inzwischen<br />

der Begriff schlechthin.“<br />

Ein hart umkämpfter Markt also, hohe laufende Kosten und<br />

eine anspruchsvolle, wählerische Kundschaft – das sind die Gründe,<br />

warum man einem Museum, das Profite erzielen und zugleich<br />

Wissen vermitteln will, erst einmal nicht über den Weg traut.<br />

Die DDR ist Geschichte, und viele Leute<br />

fragen sich: Wie war’s da eigentlich?<br />

Wenn Robert Rückel und Peter Kenzelmann die Geschichte ihres<br />

Museums erzählen und von all den Hürden berichten, die sie<br />

überwinden mussten, dann kommt es häufig vor, dass der eine<br />

einen Satz beginnt und der andere ihn beendet. Etwa wenn sie<br />

von ihrer ersten Begegnung erzählen, im Jahr 2005, als das Museum<br />

noch eine fixe Idee war, die dem Freiburger Peter Kenzelmann<br />

nicht mehr <strong>aus</strong> dem Kopf ging. Auf der Suche nach einer<br />

Ausstellung zum Alltag in der DDR war der Unternehmer in Berlin<br />

auf ein Museum in Amsterdam verwiesen worden. „Da habe<br />

ich gedacht: Wenn das in Berlin keiner macht, dann muss ich es<br />

eben selber machen. Und von da an hat mich die Idee nicht mehr<br />

losgelassen.“<br />

In einem Internetforum lernte Kenzelmann Rückel kennen,<br />

damals freiberuflicher Kulturmanager. „Wir haben uns angeschrieben<br />

…“, sagt Kenzelmann, „… und <strong>aus</strong>get<strong>aus</strong>cht über das,<br />

was wir sonst so machen …“, sagt Rückel und grinst, „… haben<br />

einige Verbindungen zwischen uns festgestellt …“, sagt Kenzelmann<br />

und lacht verschmitzt, „… und dann haben wir gesagt:<br />

Jetzt packen wir es an!“<br />

Drei Tage nach ihrem ersten Treffen weihten Kenzelmann und<br />

Rückel das Büro ein und erarbeiteten einen Businessplan. Denn<br />

für ihre frisch gegründete Firma brauchten sie Geld: „Wir wollten<br />

nicht einfach ein paar Erinnerungsstücke zusammentragen<br />

oder auf der Ostalgiewelle mitschwimmen“, sagt Rückel. „Wir<br />

wollten etwas Einmaliges. Wir wollten das interaktivste Museum<br />

in Europa werden.“ Anfangs veranschlagten Rückel und Kenzelmann<br />

die Kosten auf rund 100 000 Euro – tatsächlich sollten es<br />

bis zur Eröffnung rund 700 000 werden. Noch größer als die<br />

Bedenken mancher Fachleute waren die Zweifel möglicher Geldgeber:<br />

Bei Banken und Business Angels fiel die Idee glatt durch.<br />

„Ich bin durch Deutschland gepilgert, von einer Bank zur ande-<br />

144 BRAND EINS 02/08

WAS MENSCHEN BEWEGT<br />

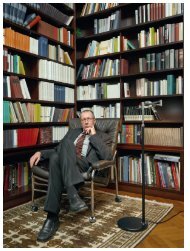

Stolz auf ihr Werk: die Gründer Rückel und Kenzelmann<br />

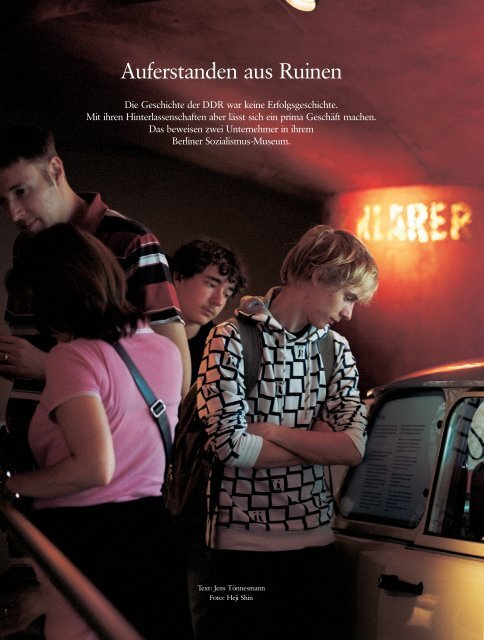

Foto vorige Seiten: Jugend bestaunt Rennpappe (Trabbi)<br />

ren“, erinnert sich Kenzelmann, „aber Geld war nicht zu holen.“<br />

Auch bei einem Berliner Investorenclub wurde er vorstellig, um<br />

für seine Geschäftsidee zu werben. Ohne Erfolg. Da half es auch<br />

nicht, dass Kenzelmann seit Jahren eine eigene Beratungsfirma in<br />

Freiburg betreibt und schon während seines Soziologie- und Völkerkunde-Studiums<br />

eine kleine Bäckereikette managte. Außer ihm<br />

selbst und Partner Rückel konnte sich keiner den unternehmerischen<br />

Erfolg eines DDR-Museums vorstellen. „Es gibt eben in<br />

Deutschland einen großen Vorbehalt: Der Staat muss die Kultur<br />

finanzieren“, sagt Rückel. „Dass man damit sogar Geld verdienen<br />

kann, glaubt einfach niemand.“<br />

Also verkaufte Kenzelmann „alles, was nicht niet- und nagelfest<br />

war“. Seine Eltern nahmen eine Hypothek auf, Freunde und<br />

Verwandte gewährten großzügig Kredit. „Wenn man es deutlich<br />

formuliert“, sagt er, „dann habe ich jeden um Geld angebettelt.<br />

Im Nachhinein ist das ein Gefühl, das ich nie wieder haben will.“<br />

Und doch zweifelten die Gründer nicht an ihrer Idee, mieteten<br />

einen 400 Quadratmeter großen Ausstellungsraum gegenüber<br />

der Berliner Museumsinsel, schrieben einen Architektenwettbewerb<br />

<strong>aus</strong> und stellten Mitarbeiter ein. Anfang 2006, als am anderen<br />

Spreeufer die Bagger anrollten, um den Palast der Republik<br />

abzureißen, begannen die Bauarbeiten im DDR-Museum.<br />

Von nun an geschah alles gleichzeitig: Rückel überwachte die<br />

B<strong>aus</strong>telle, verlegte selbst Kabel, traf sich mit Historikern und<br />

machte sich auf die Suche nach Exponaten; Kenzelmann besorgte<br />

frisches Geld, wenn wieder ein Girokonto bis zum Limit überzogen<br />

war. So lernten die beiden nicht nur viel über die DDR,<br />

sondern auch über den realen Kapitalismus hierzulande. Dass<br />

Banken lieber in amerikanische Hypotheken investieren als in<br />

deutsche Museen; dass Baumaterialien heutzutage <strong>aus</strong> aller Welt<br />

kommen und mitunter lange Lieferzeiten haben. Dass Handwerker<br />

immer später fertig werden als verabredet und dass die Berliner<br />

Senatsverwaltung nicht so recht weiß, wie sie private Museen<br />

behandeln soll.<br />

Im Sommer 2006 wurde die Ausstellung eröffnet – und kann<br />

sich seither vor Besuchern kaum retten. Genau 268 348 hat<br />

Rückel bis Anfang November 2007 gezählt, im Schnitt sind es<br />

rund 1000 pro Tag. Besonders stolz sind Rückel und Kenzelmann<br />

darauf, dass es ihnen anscheinend gelingt, auch weniger Kulturbeflissene<br />

ins Museum zu locken. Rückel hat nicht nur die Zahl<br />

der Besucher genau erfasst, sondern rund 7100 von ihnen befragt.<br />

Das Ergebnis: Etwa zwei Drittel von ihnen waren in den<br />

vergangenen zwölf Monaten in keinem oder nur wenigen Museen<br />

gewesen, fast die Hälfte war unter 30 Jahre alt. „Junge 3<br />

BRAND EINS 02/08<br />

145

WAS MENSCHEN BEWEGT _PRIVATMUSEUM<br />

Platte zum Anfassen und ein Mauer-Diorama: nur keine Berührungsängste!<br />

Leute, die nicht von der Schule gezwungen werden, gehen meist<br />

nicht ins Museum“, sagt Rückel, „das wollen wir ändern.“<br />

Rund 60 Prozent der Gäste können das Abitur oder einen<br />

Hochschulabschluss vorweisen und gehören damit zur klassischen<br />

Klientel. In anderen Berliner Museen liegt der Anteil zwischen<br />

70 und 80 Prozent, wie eine Untersuchung des Instituts für<br />

Museumsforschung <strong>aus</strong> dem Jahr 2006 zeigt. Schließlich bewerteten<br />

rund neun von zehn Besuchern die DDR-Ausstellung mit<br />

„sehr gut“. Und etwa drei von vier waren der Ansicht, „etwas<br />

Neues“ gelernt zu haben – ein Punkt, der dem Museumsdirektor<br />

Rückel besonders wichtig ist: „Wir wollten kein Museum machen<br />

für den DDR-Historiker, der eh schon alles weiß, sondern eines,<br />

das Leute neugierig macht und ihnen Gelegenheit gibt, etwas zu<br />

lernen, auch wenn ihnen das Vorwissen möglicherweise fehlt.“<br />

Rumpelmännchen, Rennpappe und kollektives<br />

Töpfchengehen: So putzig war der Sozialismus!<br />

Es ist ein Mittwochmorgen im Herbst. Robert Rückel und Peter<br />

Kenzelmann haben den Eingang zum Museum aufgeschlossen<br />

und den roten Teppich <strong>aus</strong>gerollt. Die Gruppe Neuntklässler <strong>aus</strong><br />

Berlin-Marzahn, die sich eben noch am Eingang gedrängelt hat,<br />

ist in das Museum geströmt und hat sich um einen Tisch in der<br />

Mitte verteilt, über dem ein großer Bildschirm hängt. Im interaktiven<br />

Museumsspiel schlüpfen die Schüler in die Rolle einer<br />

Gruppenführerin der „Freien Deutschen Jugend“ (FDJ) oder eines<br />

typischen „Gammlers“ und lösen Aufgaben, singen alte DDR-Lieder<br />

und beantworten Fragen zu den Themenbereichen der Ausstellung.<br />

„Hier lernt man was dazu“, sagt Schüler Daniel Rühl,<br />

„wir sind ja keine Zeitzeugen und stecken im Geschichtsunterricht<br />

noch immer bei der Französischen Revolution.“<br />

Dass sich die Ausstellung vor allem um den sozialistischen Alltag<br />

dreht und nur am Rande Ulbricht und Honecker, SED und<br />

politische Verfolgung thematisiert, ist von den Machern gewollt:<br />

„Wir wollen zeigen, dass die Diktatur nicht nur durch Mauer und<br />

Stasi geprägt war, sondern auch durch die Menschen, die in ihr<br />

lebten“, sagt Direktor Rückel, „und die haben sich in den 40 Jahren<br />

natürlich auch einen privaten Freiraum erkämpft.“<br />

Nachdem der Besucher eine Mini-Grenzanlage mit Todesstreifen<br />

passiert hat, begleitet er einen mehr oder weniger typischen<br />

DDR-Bürger durch sein Leben, das in Plattenbauten im Kleinformat<br />

<strong>aus</strong>gestellt ist. Man trifft auf das „Rumpelmännchen“,<br />

das empfiehlt, Rohstoffe zu sparen. Ein Stundenplan und Fotos<br />

erzählen, wie es in den DDR-Bildungseinrichtungen zuging und<br />

vom Kita-Ritual des „kollektiven Töpfchengehens“.<br />

In einem alten „Pionierauftrag“ gelobt ein junger Pionier in<br />

sauberer Schreibschrift, Ordnung in der Schulmappe zu halten und<br />

sich mit „Kampf und Leben von Antifaschisten“ zu beschäftigen.<br />

Man erfährt etwas über die FDJ und die Jubelkundgebungen am<br />

1. Mai, aber auch über die DDR-Punk-Bewegung, die Bockbier<br />

trank und sich mit „Florena Action“ eincremte. Es geht vorbei an<br />

einer Original-Druckmaschine, auf der die Opposition im Untergrund<br />

Protestschriften herstellte, hin zu nachgebildeten Ostsee-<br />

Stränden und Fotos von der ostdeutschen Freikörperkultur. Wer<br />

146 BRAND EINS 02/08

WAS MENSCHEN BEWEGT<br />

So klang die DDR: O-Töne <strong>aus</strong> dem Arbeiter- und Bauernstaat<br />

möchte, kann alte Cottino-Jeans befühlen, in Modeprospekten<br />

blättern, sich Zeitzeugenberichte oder DDR-Hits anhören. „Wir<br />

wollen Neugier wecken und belohnen“, sagt Rückel. „Wer im<br />

nachgebauten Wohnzimmer den Telefonhörer abhebt oder den<br />

Fernseher einschaltet, hört auch was.“<br />

So reist man durch die DDR im Kleinformat, steuert einen<br />

echten Trabbi durch das Rostock der achtziger Jahre und fühlt sich<br />

zurückversetzt in die Zeit des Kalten Kriegs, in der es trotzdem<br />

viel menschliche Wärme gegeben hat – und bekommt eine Ahnung<br />

davon, dass hinter dem Eisernen Vorhang eben nicht nur<br />

bespitzelt und verfolgt, sondern auch gelebt wurde.<br />

Dennoch bemüht sich die Ausstellung, den Alltag nicht zu verklären<br />

und den Besuchern auch die wenig angenehmen wirtschaftlichen<br />

und gesellschaftlichen Lebensbedingungen zu vermitteln.<br />

Alte Zeitungen zeigen, wie gleichgeschaltet die DDR-Medien berichteten,<br />

und das Mangeltagebuch einer Frau <strong>aus</strong> Bautzen erzählt<br />

von den Engpässen, die in der sozialistischen Planwirtschaft an<br />

der Tagesordnung waren: „Ab zehn Uhr Brötchen <strong>aus</strong>verkauft.“<br />

Auf der „Straße der Besten“ erfahren DDR-Unkundige, dass die<br />

„Helden der Arbeit“ meist nicht die leistungsstärksten Arbeiter,<br />

sondern die regimetreuesten waren und dass Diplomingenieure<br />

kaum besser bezahlt wurden als Maurer.<br />

In einer dunklen Ecke des Museums steht ein hölzerner<br />

Schreibtisch, auf dem sich Aktenordner aneinanderreihen und<br />

Kassettendecks stapeln; an der Wand hängt ein Porträt Erich<br />

Honeckers. Wer neugierig ist, kann sich hier einen Kopfhörer aufsetzen<br />

– und bekommt dann zu hören, worüber sich andere<br />

Museumsbesucher im Wohnzimmer gerade unterhalten. Denn<br />

das ist verwanzt. „Das empört zwar manche Besucher“, sagt<br />

Rückel, „aber so wird jedem klar, wie es ist, abgehört zu werden.<br />

Das gehörte eben auch zum Alltag in der DDR.“<br />

In der nachgebildeten Küche, in der Gleichberechtigung in<br />

der DDR thematisiert wird, stehen Manfred, Kerstin und Ute<br />

Reßler <strong>aus</strong> Wittstock. „Wir haben die Zeit ja durchgemacht“, sagt<br />

Manfred Reßler, zu DDR-Zeiten von Beruf Zerspaner. „Es gibt<br />

viele Sachen, die wir hier wiedererkannt haben, und es ist schön,<br />

dass man die hier bewahrt.“ Auch im Gästebuch findet sich beim<br />

schnellen Durchblättern neben vielen Lobeseinträgen nur einer,<br />

der die Oberflächlichkeit der Ausstellung beklagt.<br />

Damit die Ausstellung auch pädagogisch sinnvoll ist, haben<br />

die beiden Gründer einen Historiker und DDR-Forscher als wissenschaftlichen<br />

Leiter engagiert. „Wir wollen hier ganz bewusst<br />

auf neue Erkenntnisse der Museumspädagogik reagieren und das<br />

Museum immer auf den neuesten Stand bringen“, sagt Kenzelmann.<br />

„Also auch jetzt, wo es so gut läuft, nicht sagen: Das war’s,<br />

jetzt ziehen wir nur noch Geld r<strong>aus</strong>“, ergänzt Rückel.<br />

Das könnten die beiden nämlich: Der Jahresumsatz liegt inzwischen<br />

bei mehr als einer Million Euro; das Museum hat zehn<br />

Arbeitsplätze geschaffen und erwirtschaftet seit gut einem Jahr<br />

Gewinn. Und Peter Kenzelmann konnte beginnen, seine Schulden<br />

zurückzuzahlen. „Ich gehe davon <strong>aus</strong>“, sagt er, „dass wir Ende<br />

2008 endlich schuldenfrei sein können.“ Dann übrigens, wenn am<br />

gegenüberliegenden Spreeufer die letzten Reste der Palastruine<br />

abgeräumt sind. -<br />

BRAND EINS 02/08<br />

147