Ausgabe 1 / 2010 - Hessischer Landesverband

Ausgabe 1 / 2010 - Hessischer Landesverband

Ausgabe 1 / 2010 - Hessischer Landesverband

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

Das Bergwerk Asse – Teil I<br />

Bergwerksdirektor i.R. Dr. Rudolf Kokorsch, Salzgitter:<br />

Das Bergwerk Asse – eine wechselvolle Geschichte, die noch<br />

nicht zu Ende ist:<br />

1901 bis 1924 Kali- und Steinsalzwerk,<br />

1925 bis 1964 Steinsalzbergwerk,<br />

1965 bis 1992 „Forschungsbergwerk“<br />

und Einlagerung radioaktiver<br />

Abfälle<br />

1992 bis heute Abschlussarbeiten und<br />

Diskussion um die<br />

Wiederauslagerung der<br />

eingelagerten Abfälle<br />

1. Bergbau auf Kali- und<br />

Steinsalz 1901 bis 1964<br />

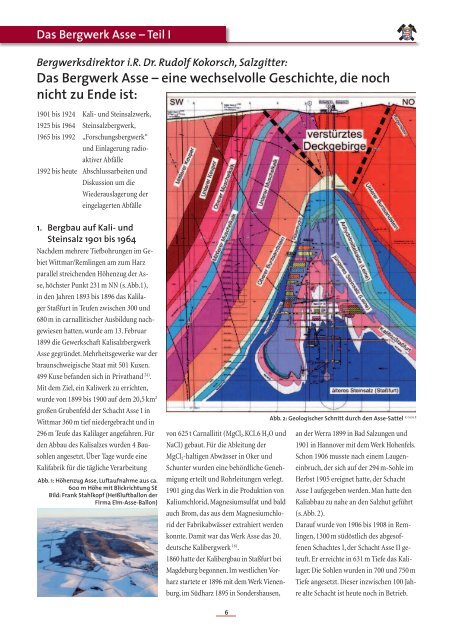

Nachdem mehrere Tiefbohrungen im Gebiet<br />

Wittmar/Remlingen am zum Harz<br />

parallel streichenden Höhenzug der Asse,<br />

höchster Punkt 231 m NN (s. Abb.1),<br />

in den Jahren 1893 bis 1896 das Kalilager<br />

Staßfurt in Teufen zwischen 300 und<br />

680 m in carnallitischer Ausbildung nachgewiesen<br />

hatten, wurde am 13. Februar<br />

1899 die Gewerkschaft Kalisalzbergwerk<br />

Asse gegründet. Mehrheitsgewerke war der<br />

braunschweigische Staat mit 501 Kuxen.<br />

499 Kuxe befanden sich in Privathand 24) .<br />

Mit dem Ziel, ein Kaliwerk zu errichten,<br />

wurde von 1899 bis 1900 auf dem 20,5 km 2<br />

großen Grubenfeld der Schacht Asse I in<br />

Wittmar 360 m tief niedergebracht und in<br />

296 m Teufe das Kalilager angefahren. Für<br />

den Abbau des Kalisalzes wurden 4 Bausohlen<br />

angesetzt. Über Tage wurde eine<br />

Kalifabrik für die tägliche Verarbeitung<br />

Abb. 1: Höhenzug Asse, Luftaufnahme aus ca.<br />

600 m Höhe mit Blickrichtung SE<br />

Bild: Frank Stahlkopf (Heißluftballon der<br />

Firma Elm-Asse-Ballon)<br />

von 625 t Carnallitit (MgCl 2 .KCI.6 H 2 O und<br />

NaCI) gebaut. Für die Ableitung der<br />

MgCl 2 -haltigen Abwässer in Oker und<br />

Schunter wurden eine behördliche Genehmigung<br />

erteilt und Rohrleitungen verlegt.<br />

1901 ging das Werk in die Produktion von<br />

Kaliumchlorid, Magnesiumsulfat und bald<br />

auch Brom, das aus dem Magnesiumchlorid<br />

der Fabrikabwässer extrahiert werden<br />

konnte. Damit war das Werk Asse das 20.<br />

deutsche Kalibergwerk 16) .<br />

1860 hatte der Kalibergbau in Staßfurt bei<br />

Magdeburg begonnen. Im westlichen Vorharz<br />

startete er 1896 mit dem Werk Vienenburg,<br />

im Südharz 1895 in Sondershausen,<br />

an der Werra 1899 in Bad Salzungen und<br />

1901 in Hannover mit dem Werk Hohenfels.<br />

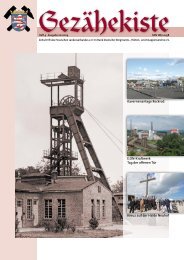

Schon 1906 musste nach einem Laugeneinbruch,<br />

der sich auf der 294 m-Sohle im<br />

Herbst 1905 ereignet hatte, der Schacht<br />

Asse I aufgegeben werden. Man hatte den<br />

Kaliabbau zu nahe an den Salzhut geführt<br />

(s. Abb. 2).<br />

Darauf wurde von 1906 bis 1908 in Remlingen,<br />

1300 m südöstlich des abgesoffenen<br />

Schachtes I, der Schacht Asse II geteuft.<br />

Er erreichte in 631 m Tiefe das Kalilager.<br />

Die Sohlen wurden in 700 und 750 m<br />

Tiefe angesetzt. Dieser inzwischen 100 Jahre<br />

alte Schacht ist heute noch in Betrieb.<br />

Abb. 2: Geologischer Schnitt durch den Asse-Sattel 4) Seite 8 Abb. 3: Blockbild Grubengebäude Asse 5)<br />

links: Steinsalzabbaue im Leinesteinsalz<br />

Mitte: Steinsalzabbaue im Älteren Steinsalz<br />

rechts: Carnallitabbaue im Staßfurtlager<br />

rot: Einlagerungskammern<br />

Wenig Glück war auch dem Schacht Asse<br />

III in Klein-Vahlberg, weitere 3000 m südöstlich<br />

des Schachtes II, beschieden, mit<br />

dessen Teufarbeiten 1911 begonnen worden<br />

war und in dem 1912 in der Teufe von<br />

400 m ein starker Wassereinbruch auftrat.<br />

Der Krieg unterbrach die Sümpf- und Teufarbeiten,<br />

der Schacht soff ab.<br />

1911, 10 Jahre nach Inbetriebnahme des<br />

Werkes, förderte die Grube rund 120.000 t<br />

carnallitisches Kalisalz aus dem Nordflügel<br />

des über 20 m mächtigen Staßfurtlagers.<br />

Der Absatz betrug 25.000 t Rohsalz,<br />

9.000 t Kalifabrikate, 400 t Kieserit und<br />

32.000 kg Brom. Heute wird auf dem Kaliwerk<br />

Sigmundshall in Bokeloh diese Produktionsmenge<br />

in 10 Tagen erreicht. 1911<br />

führte sie zu einem Betriebsgewinn von<br />

1,2 Mio RM 19) . 1914 stand das Werk mit<br />

einer Beteiligungsquote von 8,1169 Promille<br />

an 51. Stelle von insgesamt 167 Kalischächten<br />

im Deutschen Reich.<br />

Zusätzlich zur Kaliförderung wurde am<br />

1.1.1916 auch mit der Förderung von<br />

Steinsalz aus dem Schacht II begonnen<br />

(s. Abb. 3). Für das Werk Asse wird 1925 vom<br />

Deutschen Steinsalzsyndikat eine Beteiligungsziffer<br />

von 2,7653 % ausgewiesen 19) .<br />

Mitte 1918 veräußerte der braunschweigische<br />

Staat seine 501 Kuxe an das Bankhaus<br />

Gumpel in Hannover. Unter Führung<br />

von Hermann Gumpel waren zu Beginn<br />

des Jahrhunderts die Hannoverschen Kaliwerke<br />

AG gegründet worden. Zu diesem<br />

Unternehmen gehörten u. a. die Werke<br />

Siegfried Giesen bei Hildesheim, Friedrichroda<br />

bei Salzgitter-Flachstöckheim,<br />

Königshall-Hindenburg bei Göttingen,<br />

Reinhardsbrunn bei Northeim und ab<br />

1918 auch das Werk Asse.<br />

Unter dem neuen Eigentümer wurden 1920<br />

die Abteufarbeiten am Schacht Asse III wieder<br />

aufgenommen, der Schacht gesümpft,<br />

zu Ende geteuft und in 600 m, 675 m und<br />

725 m Teufe drei Sohlen angesetzt. Schacht<br />

III erfüllte die Forderung der Bergbehörde<br />

nach einem 2. fahrbaren Ausgang, außerdem<br />

trachtete der Bergwerksbesitzer danach,<br />

mit dem zusätzlichen Schacht eine<br />

höhere Förderquote zu erreichen.<br />

Der wirtschaftliche Umbruch der deutschen<br />

Kaliindustrie in den 20er Jahren des vorigen<br />

Jahrhunderts führte jedoch dazu, dass<br />

dieser Schacht III nie in Betrieb ging, sondern<br />

die Kaliproduktion des Werkes Asse<br />

am 31.12.1925 ganz eingestellt wurde. Das<br />

Werk war seither ohne Unterbrechungen bis<br />

1964 produzierendes Steinsalzwerk, gehörte<br />

Abb. 4: Asse II – Grundriß der 750 m Sohle 8)<br />

bis 1928 zur Gumpel-Gruppe und wurde<br />

nach Liquidierungsbeschluss der Gewerkschaft<br />

Asse am 12.12.1928 an die Burbach-<br />

Kaliwerke AG veräußert.<br />

Als die Steinsalzförderung am 31.3.1964<br />

endgültig eingestellt wurde, besaß das<br />

Grubengebäude unter dem Schacht Asse<br />

II außer Schächten, Strecken und Nutzräumen<br />

folgende Abbauhohlräume<br />

18, 24)<br />

(s. Abb. 3, 4 u. 5):<br />

Abb. 5: Schematischer Schnitt durch den Asse-<br />

Sattel 5)<br />

links: Steinsalzabbaue im Leinesteinsalz in<br />

der Südflanke<br />

Mitte: Steinsalzabbaue im Älteren Steinsalz<br />

im Sattelkern<br />

6<br />

7