Lernfeld 13: Schiften am ungleich geneigten Walmdach 444 Beispiel 3

Lernfeld 13: Schiften am ungleich geneigten Walmdach 444 Beispiel 3

Lernfeld 13: Schiften am ungleich geneigten Walmdach 444 Beispiel 3

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

<strong>444</strong><br />

<strong>Lernfeld</strong> <strong>13</strong>: <strong>Schiften</strong> <strong>am</strong> <strong>ungleich</strong> <strong>geneigten</strong> <strong>Walmdach</strong><br />

HL ± 0,00<br />

HL +2,00<br />

14,50<br />

2,00<br />

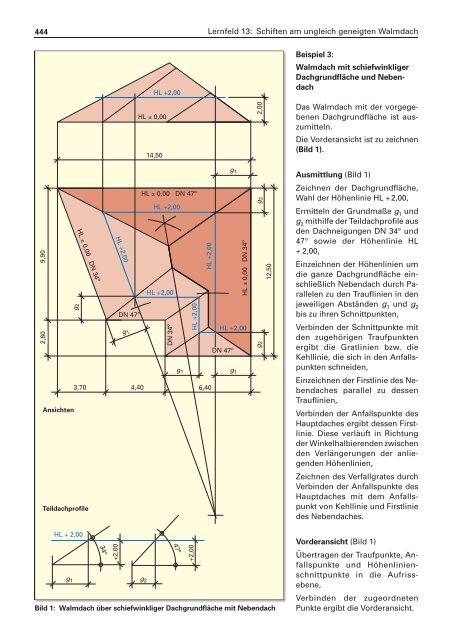

<strong>Beispiel</strong> 3:<br />

<strong>Walmdach</strong> mit schiefwinkliger<br />

Dachgrundfläche und Nebendach<br />

Das <strong>Walmdach</strong> mit der vorgegebenen<br />

Dachgrundfläche ist auszumitteln.<br />

Die Vorderansicht ist zu zeichnen<br />

(Bild 1).<br />

2,60<br />

9,90<br />

g 2<br />

HL ± 0,00 DN 34º<br />

3,70<br />

Ansichten<br />

Teildachprofile<br />

HL +2,00<br />

g 1<br />

g 1<br />

HL ± 0,00 DN 47º<br />

HL +2,00<br />

HL +2,00<br />

DN 47º<br />

DN 34º<br />

HL +2,00<br />

HL +2,00<br />

HL ± 0,00 DN 34º<br />

HL +2,00<br />

DN 47º<br />

g 1<br />

g 1<br />

4,40 6,40<br />

g 2 g 2<br />

12,50<br />

Ausmittlung (Bild 1)<br />

Zeichnen der Dachgrundfläche,<br />

Wahl der Höhenlinie HL + 2,00,<br />

Ermitteln der Grundmaße g 1 und<br />

g 2 mithilfe der Teildachprofile aus<br />

den Dachneigungen DN 34° und<br />

47° sowie der Höhenlinie HL<br />

+ 2,00,<br />

Einzeichnen der Höhenlinien um<br />

die ganze Dachgrundfläche einschließlich<br />

Nebendach durch Parallelen<br />

zu den Trauflinien in den<br />

jeweiligen Abständen g 1 und g 2<br />

bis zu ihren Schnittpunkten,<br />

Verbinden der Schnittpunkte mit<br />

den zugehörigen Traufpunkten<br />

ergibt die Gratlinien bzw. die<br />

Kehllinie, die sich in den Anfallspunkten<br />

schneiden,<br />

Einzeichnen der Firstlinie des Nebendaches<br />

parallel zu dessen<br />

Trauflinien,<br />

Verbinden der Anfallspunkte des<br />

Hauptdaches ergibt dessen Firstlinie.<br />

Diese verläuft in Richtung<br />

der Winkelhalbierenden zwischen<br />

den Verlängerungen der anliegenden<br />

Höhenlinien,<br />

Zeichnen des Verfallgrates durch<br />

Verbinden der Anfallspunkte des<br />

Hauptdaches mit dem Anfallspunkt<br />

von Kehllinie und Firstlinie<br />

des Nebendaches.<br />

HL + 2,00<br />

34º<br />

+2,00<br />

g 1 g 2<br />

Bild 1: <strong>Walmdach</strong> über schiefwinkliger Dachgrundfläche mit Nebendach<br />

47º<br />

+2,00<br />

Vorderansicht (Bild 1)<br />

Übertragen der Traufpunkte, Anfallspunkte<br />

und Höhenlinienschnittpunkte<br />

in die Aufrissebene,<br />

Verbinden der zugeordneten<br />

Punkte ergibt die Vorderansicht.

464<br />

<strong>Lernfeld</strong> 14: Einbau von Dachgauben und Dachflächenfenstern<br />

14.2 <strong>Lernfeld</strong>-Kenntnisse<br />

Schleppdachgaube<br />

Spitzdachgaube<br />

Bild 1: Dachgauben<br />

Trapezdachgaube<br />

Satteldachgaube<br />

14.2.1 Dachgauben<br />

Die Form und Konstruktion der<br />

Dachgaube richtete sich früher<br />

meist nach den zur Verfügung stehenden<br />

Baustoffen. So hat z. B. die<br />

Fledermausgaube eine Form, die<br />

aus der Zeit des Stroh- und Reetdaches<br />

st<strong>am</strong>mt. Im Laufe ihrer<br />

Entwicklung wurden Gauben jedoch<br />

immer mehr zur Gestaltung<br />

des Bauwerks herangezogen, da<br />

Materialien wie Walzbleche oder<br />

ähnlich formbare Baustoffe jede<br />

Gaubenform ermöglichten. Nach<br />

der Form unterscheidet man<br />

Schleppdach-, Satteldach-, <strong>Walmdach</strong>-,<br />

Spitzdach-, Trapezdach-,<br />

Rund- und Fledermausgauben.<br />

Aus der Vielzahl von Gaubenformen<br />

haben sich vor allem die<br />

Schleppdachgaube, die Trapezdachgaube<br />

und die Satteldachgaube<br />

in vielen Regionen als Dachaufbau<br />

durchgesetzt (Bild 1).<br />

Gaubensparren<br />

Wandpfette<br />

Sturzriegel<br />

Fachriegel<br />

Brüstungsriegel<br />

Gaubenpfosten<br />

Vordachsparren<br />

Bild 2: Gaubenbauteile und Konstruktionshölzer<br />

Hauptdach<br />

Dachbruch<br />

Gaubendach<br />

Gaubenbacken<br />

Gaubenwand<br />

Backenriegel<br />

Backensparren<br />

Wandschwelle<br />

Beisparren<br />

Bundsparren<br />

14.2.1.1 Schleppdachgaube<br />

Gaubenform<br />

Die Schleppdachgaube ist die älteste<br />

Gaubenform. Mit ihr lassen<br />

sich durch einen einfachen Konstruktionsaufbau<br />

viel Licht und<br />

Wohnraum schaffen. Die Schleppdachgaube<br />

hat eine geneigte<br />

Dachfläche, eine vordere Gaubenwand<br />

und auf beiden Gaubenquerseiten<br />

jeweils schiefwinklige,<br />

dreieckige Wandflächen, die als<br />

Gaubenbacken bezeichnet werden.<br />

Die Dachneigung der<br />

Schleppdachgaube ist flacher als<br />

die des Hauptdaches. Der Übergang<br />

von Hauptdachfläche zur<br />

Gaubendachfläche nennt man<br />

Dachbruch (Bild 2).<br />

Gaubenkonstruktion<br />

Die Schleppdachgaube ist eine<br />

zimmermannsmäßige Holzkonstruktion.<br />

Sie besteht aus verschiedenen<br />

Konstruktionshölzern, die<br />

sich in ihren Bezeichnungen und<br />

Aufgaben unterscheiden (Tabelle<br />

1, Seite 465).