Anhang - Ronald Haselsteiner

Anhang - Ronald Haselsteiner

Anhang - Ronald Haselsteiner

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

DEICHSANIERUNG<br />

Endbericht<br />

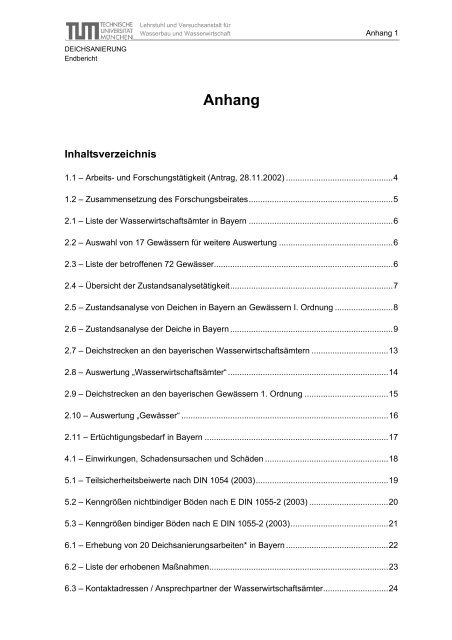

Inhaltsverzeichnis<br />

Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />

Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 1<br />

<strong>Anhang</strong><br />

1.1 – Arbeits- und Forschungstätigkeit (Antrag, 28.11.2002) ..............................................4<br />

1.2 – Zusammensetzung des Forschungsbeirates..............................................................5<br />

2.1 – Liste der Wasserwirtschaftsämter in Bayern ..............................................................6<br />

2.2 – Auswahl von 17 Gewässern für weitere Auswertung .................................................6<br />

2.3 – Liste der betroffenen 72 Gewässer.............................................................................6<br />

2.4 – Übersicht der Zustandsanalysetätigkeit......................................................................7<br />

2.5 – Zustandsanalyse von Deichen in Bayern an Gewässern I. Ordnung .........................8<br />

2.6 – Zustandsanalyse der Deiche in Bayern ......................................................................9<br />

2.7 – Deichstrecken an den bayerischen Wasserwirtschaftsämtern .................................13<br />

2.8 – Auswertung „Wasserwirtschaftsämter“ .....................................................................14<br />

2.9 – Deichstrecken an den bayerischen Gewässern 1. Ordnung ....................................15<br />

2.10 – Auswertung „Gewässer“ .........................................................................................16<br />

2.11 – Ertüchtigungsbedarf in Bayern ...............................................................................17<br />

4.1 – Einwirkungen, Schadensursachen und Schäden .....................................................18<br />

5.1 – Teilsicherheitsbeiwerte nach DIN 1054 (2003).........................................................19<br />

5.2 – Kenngrößen nichtbindiger Böden nach E DIN 1055-2 (2003) ..................................20<br />

5.3 – Kenngrößen bindiger Böden nach E DIN 1055-2 (2003)..........................................21<br />

6.1 – Erhebung von 20 Deichsanierungsarbeiten* in Bayern ............................................22<br />

6.2 – Liste der erhobenen Maßnahmen.............................................................................23<br />

6.3 – Kontaktadressen / Ansprechpartner der Wasserwirtschaftsämter............................24

DEICHSANIERUNG<br />

Endbericht<br />

Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />

Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 2<br />

6.4 – Histogramme: Einheitspreise für Erdarbeiten – Oberbodenarbeiten ........................26<br />

6.5 – Histogramme: Einheitspreise für Erdarbeiten – Bodenarbeiten................................27<br />

6.6 – Beispiel 01: Aiblinger Au...........................................................................................28<br />

6.7 – Beispiel 02: Vagen....................................................................................................35<br />

6.8 – Beispiel 03: Schweinfurt Süd....................................................................................39<br />

6.9 – Beispiel 04: Thalkirchen (Isar-Plan)..........................................................................48<br />

6.10 – Beispiel 05: Grassau...............................................................................................58<br />

6.11 – Beispiel 06: Tittmoning – Fridolfing.........................................................................63<br />

6.12 – Beispiel 07: Sofortmaßnahmen bei Tittmoning, Fridolfing und Laufen ...................68<br />

6.13 – Beispiel 08: Pähl – Wielenbach ..............................................................................72<br />

6.14 – Beispiel 09: Mariaposching.....................................................................................76<br />

6.15 – Beispiel 10: Sulzbach (Rücklaufdeich) ...................................................................82<br />

6.16 – Beispiel 11: Stoegermühlbach ................................................................................86<br />

6.17 – Beispiel 12: Aicha – Mühlham ................................................................................91<br />

6.18 – Beispiel 13: Vohburg...............................................................................................97<br />

6.19 – Beispiel 14: Wackerstein – Dünzing (Pionierübungsplatz) ...................................102<br />

6.20 – Beispiel 15: Neustädter Brücke / Vohburg............................................................106<br />

6.21 – Beispiel 16: Probierlweg .......................................................................................111<br />

6.22 – Beispiel 17: Mailing...............................................................................................118<br />

6.23 – Beispiel 18: Schlösslwiese – Neuburg an der Donau ...........................................125<br />

6.24 – Beispiel 19: Untermaiselstein – Immenstadt.........................................................132<br />

6.25 – Beispiel 20: Rauhenzell – Immenstadt .................................................................139<br />

7.1 – Freibordberechnung (Tabellen) ..............................................................................145<br />

7.2 – MIP-Verfahren (Fa. Bauer Spezialtiefbau GmbH) ..................................................146

DEICHSANIERUNG<br />

Endbericht<br />

Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />

Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 3<br />

7.3 – FMI-Verfahren (Fa. Sidla & Schönberger) ..............................................................150<br />

8.1 – Übersicht – Verfahren der Geophysik (Erdoberfläche)...........................................153<br />

8.2 – Übersicht – Verfahren der Geophysik (Bohrloch) ...................................................154<br />

10.1 – Versuchsstand (Detail) .........................................................................................155<br />

10.2 – Durchlässigkeitszelle (Detail)................................................................................155<br />

10.3 – Liste der entnommenen Proben von Grasnarben aus Deichen an der Mangfall<br />

(Versuchsreihe I) .............................................................................................................156<br />

10.4 – Fotos der Standorte der Entnahme von Grasnarbenproben ................................157<br />

10.5 – Fotodok. II: Oberflächen der Grasnarbenproben 1 bis 8 ......................................158<br />

10.6 – Fotodok. II: Oberflächen der Grasnarbenproben 9 bis 16 ....................................159<br />

10.7 – Fotodok. II: Oberflächen der Grasnarbenproben 17 bis 24 ..................................160<br />

10.8 – Ergebnistabelle der Versuchsreihen I und II.........................................................161<br />

11.1 – Liste der Bäume der Gefahrenklasse 1 ................................................................162<br />

11.2 – Liste der Bäume und Sträucher der Gefahrenklasse 2.........................................163<br />

11.3 – Listen der Sträucher und kleinen Bäume der Gefahrenklasse 3 und 4 ................164<br />

11.4 – Übersichtstabelle zu Gehölzen .............................................................................165<br />

11.5 – Hinweise zu Gehölzen auf Deichen......................................................................166<br />

12.1 – Durchstanzberechnungen von Dichtungen bei Wurzelbeanspruchung................168<br />

13.1 – Sättigungsverhältnisse bei den Beregnungsversuchen........................................169<br />

13.2 – Übersichtstabelle der Ergebnisse der Durchsickerungsversuche ........................170<br />

14.1 – Kurzzusammenfassung (Präsentation).................................................................171<br />

14.2 – Hinweise zu Ertüchtigungs- / Sanierungsmaßnahmen von Deichen an<br />

Fließgewässern in Bayern ...............................................................................................172

DEICHSANIERUNG<br />

Endbericht<br />

Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />

Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 4<br />

1.1 – Arbeits- und Forschungstätigkeit (Antrag, 28.11.2002)<br />

Kennung Arbeitstätigkeit<br />

A 1 Zustandsanalyse von Deichen<br />

A 2 Sammlung bisheriger Schadensfälle<br />

A 3 Studium der Versagensformen<br />

A 4 Sammlung Sanierungsmaßnahmen<br />

A 5 Literaturvergleich<br />

B 1 Bewertung vom Stand der Technik<br />

B 2 Alternative Sanierungsmethoden<br />

C 1 Formulierung von „neuen“ Anforderungen / Sanierungsstandard<br />

C 2 Standardisiertes Vorgehen<br />

D Begleitende Berechnungen<br />

F 1 Hohlräume und Wurzeln im Boden<br />

F 2 Gehölze auf Deichen<br />

F 3 Durchwurzelung von Dichtungselementen<br />

F 4 Durchsickerung von Deichen

DEICHSANIERUNG<br />

Endbericht<br />

Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />

Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 5<br />

1.2 – Zusammensetzung des Forschungsbeirates<br />

1 Markus<br />

Name Titel Firma Ort Email<br />

Aufleger<br />

2 Anton<br />

Fischer<br />

3 <strong>Ronald</strong><br />

4 Frank<br />

<strong>Haselsteiner</strong><br />

Kleist<br />

5 Reiner<br />

Mößmer<br />

6 Alexander<br />

Neumann<br />

7 Martin<br />

Rau<br />

Privatdozent<br />

Dr.-<br />

Ing. habil.<br />

Lehrstuhl und Versuchsanstalt für Wasserbau<br />

und Wasserwirtschaft<br />

Technische Universität München<br />

Prof. Dr. Fachgebiet: Geobotanik / Fakultät für<br />

Forstwissenschaft und Ressourcenmanagement<br />

/ WZW / TU München<br />

Dipl.-Ing. Lehrstuhl und Versuchsanstalt für Wasserbau<br />

und Wasserwirtschaft<br />

Technische Universität München<br />

Dr.-Ing. Ingenieurbüro SKI + Partner<br />

Ltd. FD<br />

Dr.<br />

Bayerische Landesanstalt für Wald und<br />

Forstwirtschaft<br />

BOR Bayerisches Staatsministerium für<br />

Landesentwicklung und Umweltfragen<br />

Abteilung 5 – Wasserwirtschaft / Referat<br />

551<br />

Obernach /<br />

Walchensee<br />

m.aufleger@bv.tum.de<br />

Freising A.Fischer@wzw.tum.de<br />

München r.haselsteiner@bv.tum.de<br />

München kleist@ski-ing.de<br />

Freising moe@lwf.uni-muenchen.de<br />

München alexander.neumann@stmlu.bayern.de<br />

Dipl.-Ing. E.ON Wasserkraft GmbH Landshut martin.rau@eon-energie.com<br />

8 Rogowski WWA Deggendorf Deggendorf<br />

9 Manfred<br />

Stocker<br />

10 Franz<br />

Rasp<br />

11 Theodor<br />

Strobl<br />

12 Herbert<br />

Weiß<br />

Dr.-Ing. Bauer Spezialtiefbau GmbH Schroben-<br />

hausen<br />

manfred.stocker@bauer.de<br />

BR Wasserwirtschaftsamt Rosenheim Rosenheim franz.rasp@wwa-ro.bayern.de<br />

Univ.-<br />

Prof. Dr.-<br />

Ing.<br />

Lehrstuhl und Versuchsanstalt für Wasserbau<br />

und Wasserwirtschaft<br />

Technische Universität München<br />

BD Bayerisches Landesamt für Wasserwirtschaft<br />

(LfW)<br />

Abteilung 4 – Referat 42<br />

München t.strobl@bv.tum.de<br />

München herbert.weiss@lfw.bayern.de

DEICHSANIERUNG<br />

Endbericht<br />

2.1 – Liste der Wasserwirtschaftsämter<br />

in Bayern<br />

Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />

Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 6<br />

1 Amberg (AM) 13 Landshut (LA)<br />

2 Ansbach (AN) 14 München (M)<br />

3 Aschaffenburg (AB) 15 Nürnberg (N)<br />

4 Bamberg (BA) 16 Passau (PA)<br />

5 Bayreuth (BT) 17 Pfarrkirchen (PAN)<br />

6 Deggendorf (DEG) 18 Regensburg (R )<br />

7 Donauwörth (DON) 19 Rosenheim (RO)<br />

8 Freising (FS) 20 Schweinfurt (SW)<br />

9 Hof (HO) 21 Traunstein (TS)<br />

10 Ingolstadt (IN) 22 Weiden (WEN)<br />

11 Kempten (KE) 23 Weilheim (WM)<br />

12 Krumbach (KRU) 24 Würzburg (WÜ)<br />

2.3 – Liste der betroffenen 72 Gewässer<br />

2.2 – Auswahl von 17 Gewässern<br />

für weitere Auswertung<br />

1 Ammer 10 Main<br />

2 Amper 11 Mangfall<br />

3 Donau 12 Paar<br />

4 Heng. Ohe 13 Salzach<br />

5 Iller 14 Schmutter<br />

6 Isar 15 TirolerAche<br />

7 Isen 16 Vils<br />

8 Lech 17 Zusam<br />

9 Loisach 18 Sonstige<br />

1 Abens 16 Heng. Ohe 31 Laber 46 Randkanal 61 Stögermühlbach<br />

2 Ainbrach 17 Herzogbach 32 Lech 47 Regnitz 62 Sulzbach<br />

3 Aiterach 18 Hinanger Bach 33 Loisach 48 Rodach 63 TirolerAche<br />

4 Alte Donau 19 Hochrainebach 34 Main 49 Rott 64 Traun<br />

5 Alz 20 Iller 35 Mangfall 50 Saalach 65 Vils<br />

6 Ammer 21 Ilm 36 MD-Kanal 51 Saale 66 W Main<br />

7 Amper 22 Inn 37 Mettenbach 52 Sächsische Saale 67 Waldnaab<br />

8 Angerbach 23 Irlbach 38 Mindel 53 Salzach 68 Waldnaab-Flutkanal<br />

9 Bogenbach 24 Isar 39 Mühlbach 54 Schmutter 69 Wertach<br />

10 Donau 25 Isen 40 Nau 55 Schwaig-Isar 70 Wiesent<br />

11 Egelseebach 26 Itz 41 Neßlbach 56 Sinn 71 Wörnitz<br />

12 Flutmulde 27 Kinsach 42 Osterbach 57 Sinwag 72 Zusam<br />

13 Gr. Laber 28 Kl. Donau 43 Paar 58 Spitzraingraben<br />

14 Günz 29 Kl. Laber 44 Pfellinger Bach 59 Steinach<br />

15 H-Bach 30 Kößnach 45 R Main 60 Stögermühlbach

DEICHSANIERUNG<br />

Endbericht<br />

Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />

Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 7<br />

2.4 – Übersicht der Zustandsanalysetätigkeit<br />

Übersicht der ausgewerteten Parameter<br />

Zustandserfassung (LfW)<br />

Nr. Parameter<br />

1. Schlüssel<br />

2. Wasserwirtschaftsamt (Auswertungsbasis)<br />

3. Interne Nummerierung<br />

4. Gewässer (Auswertungsbasis)<br />

5. Bauwerk<br />

6. Flussufer<br />

Gesamtbayern<br />

Auswertung<br />

7. Fluss-km Parameter Einheit<br />

8. Länge (Auswertungseinheit) x x x 1 Deichstrecke km<br />

9. Schutzfunktion x x x 2 Schutzfunktion -<br />

10. Baujahr x x x 3 Baujahr z. B. 1976<br />

11. Sanierungsjahr x x x 4 Sanierung<br />

12. Unterhaltspflicht (Unterhalt) x x x 5 Pflicht Unterhalt<br />

13. Unterhaltspflicht (Erneuerung) x x x 6 Pflicht Erneuerung<br />

14. Geringste Deichhöhe x x x 7 minimale Deichhöhe m<br />

15. Größte Deichhöhe x x x 8 maximale Deichhöhe m<br />

16. Jährlichkeit des Bemessungshochwassers (BHW) x x x 9 Jährlichkeit von BHW z. B. 100<br />

17. Kleinstes Freibordmaß x x x 10 Freibord m<br />

18. Deichkronenbreite im Mittel x x x 11 Kronenbreite m<br />

19. Landseitige Deichwege bzw. Kronenweg x x x 12 Lage Deichweg -<br />

20. Böschungsneigung x x x 13/14 Böschungsneigungen 1 : n<br />

21. Dichtungsart x x x 15 Dichtungsart -<br />

22. Deichbaustoff x x x 16 Deichbaustoff -<br />

23. Dichtungsbaustoff x x x 17 Dichtungsbaustoff -<br />

24. Deichentwässerung x x x 18 Entwässerungsart -<br />

25. Sicherung wasserseitige Deichoberfläche<br />

26. Vegetation auf der Wasserseite x x x 19 Vegetation (wassers.) -<br />

27. Landseitige Vegetation x x x 20 Vegetation (lands.) -<br />

28. Bibergefährdung x x x 21 Bibergefährdung -<br />

29. Biberschutz x x x 22 Biberschutzmaßnahmen -<br />

30. Oberste Bodenschicht des Untergrundes x x x 23 Deichuntergrund -<br />

31. Eigentumsverhältnisse x x x 24 Eigentumsverhältnisse -<br />

32. Entspricht das BHW der definierten Schutzfunktion? x x x 25 Bemessung auf richtiges BHW -<br />

33. Standsicherheitsnachweis vorhanden? x x x 26 Standsicherheit gegeben -<br />

34. Entspricht der Freibord den a.a.R.d.T.? x x x 27 Freibord ausreichend -<br />

35. Ist der Deichweg für die Deichverteidigung geeignet? x 28 Deichweg zu DV vorhanden -<br />

36. Jahr der letzten Deichschau x 29 Jahr der Deichschau -<br />

37. Entspricht der Deich den a.a.R.d.T.? x 30 a.a.R.d.T. erfüllt -<br />

38. Besteht Handlungsbedarf? x 31 Handlungsbedarf -<br />

39. Prioritäten von Sanierung/Neubau x 32 Priorität einer Maßnahme -<br />

40. Anzahl der Deichabschnitte<br />

41. Verweise auf Bild- / Videodokumente<br />

42. Verweise auf Verknüpfungen mit anderen Projekten<br />

43. Beendigung der Sanierungs- / Baumaßnahme x 33 Sanierungs- / Baujahr -<br />

44. Beginn Sanierungs- / Baumaßnahme<br />

45. voraussichtlicher Beginn der Sanierungs- / Baumaßnahme<br />

46. Sind hydrologische Untersuchungen notwendig?<br />

47. Sind hydraulische Untersuchungen notwendig?<br />

48. Sind geotechnische Untersuchungen notwendig?<br />

49. Ist ein Standsicherheitsnachweis erforderlich?<br />

50. Eventuell erforderlicher Grunderwerb?<br />

51. Kosten für hydrologische Untersuchungen<br />

52. Kosten für hydraulische Untersuchungen<br />

53. Kosten für geotechnische Untersuchungen<br />

54. Kosten für Standsicherheitsnachweis<br />

55. Kosten für Grunderwerb<br />

x<br />

34 Kosten<br />

€<br />

56. Baukosten<br />

57. Seit 1998 ausgegebene Sanierungskosten<br />

58. Gesamtkosten im Kalenderjahr<br />

59. Gesamtkosten<br />

Wasserwirtschaftsämter<br />

Gewässer<br />

Interne Nr.

Lehrstuhl und Versuchsanstalt für <strong>Anhang</strong> 8<br />

Wasserbau und Wasserwirtschaft<br />

DEICHSANIERUNG x<br />

Endbericht<br />

2.4 - Übersicht der Analysetätigkeit zum Zustand der Deiche in Bayern (Auswertungsübersicht)<br />

Ausgewertete Daten Deichstrecke [km]<br />

1<br />

1-1<br />

Schutzfunktion<br />

2<br />

2-1<br />

Baujahr<br />

3<br />

Sanierung<br />

4<br />

4-1<br />

4-2<br />

Pflicht Unterhalt<br />

5<br />

Pflicht Erneuerung<br />

6<br />

min. Deichhöhe<br />

7<br />

max. Deichhöhe<br />

8<br />

HQ b<br />

9<br />

Freibord [m]<br />

10<br />

10-1<br />

Kronenbreite [m]<br />

11<br />

Lage vom Deichweg<br />

12<br />

Neigungen (wassers.) [1:n]<br />

13<br />

13-1<br />

Neigungen (lufts.) [1:n]<br />

14<br />

Dichtungsart<br />

15<br />

15-1<br />

A Bayern<br />

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x<br />

B Wasserwirtschaftsämter x<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

7<br />

8<br />

9<br />

10<br />

11<br />

12<br />

13<br />

14<br />

15<br />

16<br />

17<br />

18<br />

19<br />

20<br />

21<br />

22<br />

23<br />

24<br />

Amberg (AM)<br />

Ansbach (AN)<br />

Aschaffenburg (AB)<br />

Bamberg (BA)<br />

Bayreuth (BT)<br />

Deggendorf (DEG)<br />

Donauwörth (DON)<br />

Freising (FS)<br />

Hof (HO)<br />

Ingolstadt (IN)<br />

Kempten (KE)<br />

Krumbach (KRU)<br />

Landshut (LA)<br />

München (M)<br />

Nürnberg (N)<br />

Passau (PA)<br />

Pfarrkirchen (PAN)<br />

Regensburg (R )<br />

Rosenheim (RO)<br />

Schweinfurt (SW)<br />

Traunstein (TS)<br />

Weiden (WEN)<br />

Weilheim (WM)<br />

Würzburg (WÜ)<br />

C Gewässer x<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

7<br />

8<br />

9<br />

10<br />

11<br />

12<br />

13<br />

14<br />

15<br />

16<br />

17<br />

18<br />

Ammer<br />

Amper<br />

Donau<br />

Heng. Ohe<br />

Iller<br />

Isar<br />

Isen<br />

Lech<br />

Loisach<br />

Main<br />

Mangfall<br />

Paar<br />

Salzach<br />

Schmutter<br />

TirolerAche<br />

Vils<br />

Zusam<br />

Sonstige (54)<br />

Kategorien<br />

HQ b<br />

Sanierungsjahr<br />

Sanierungs- / Baujahr<br />

Freibord ausreichend<br />

Standsicherheit gegeben<br />

Dichtungsart<br />

15-2 Entwässerungsart<br />

Deichbaustoff<br />

16<br />

Dichtungsart<br />

16-1<br />

16-2 Dichtungsbaustoff<br />

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x<br />

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x<br />

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x<br />

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x<br />

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x<br />

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x<br />

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x<br />

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x<br />

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x<br />

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x<br />

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x<br />

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x<br />

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x<br />

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x<br />

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x<br />

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x<br />

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x<br />

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x<br />

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x<br />

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x<br />

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x<br />

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x<br />

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x<br />

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x<br />

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x<br />

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x<br />

Dichtungsbaustoff<br />

17<br />

Entwässerungsart<br />

18<br />

Auswertung vorgenommen<br />

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x<br />

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x<br />

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x<br />

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x<br />

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x<br />

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x<br />

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x<br />

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x<br />

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x<br />

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x<br />

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x<br />

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x<br />

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x<br />

Vegetation (wassers.)<br />

19<br />

Vegetation (lufts.)<br />

20<br />

Bibergefährdung<br />

21<br />

Biberschutzmaßnahmen<br />

21-1<br />

Biberschutzmaßnahmen<br />

22<br />

Deichuntergrund (oberste<br />

Schicht)<br />

23<br />

Dichtungsart<br />

24-1<br />

Eigentumsverhältnisse<br />

24<br />

Ausdruck(e) vorhanden<br />

Bemessung auf ein HQ b<br />

25<br />

HQ b<br />

25-1<br />

Standsicherheit gegeben<br />

26<br />

Freibord ausreichend<br />

27<br />

Deichweg vorhanden<br />

28<br />

Lage vom Deichweg<br />

28-1<br />

Deichschau nach Art. 68<br />

BayWG<br />

29<br />

a.a.R.d.T. erfüllt<br />

30<br />

Handlungsbedarf<br />

30-1<br />

Handlungsbedarf<br />

31<br />

Priorität einer Maßnahme<br />

31-1<br />

Priorität einer Maßnahme<br />

32<br />

Sanierungs- / Baujahr<br />

33<br />

Kosten<br />

34

DEICHSANIERUNG<br />

Endbericht<br />

Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />

Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 9<br />

2.6 – Zustandsanalyse der Deiche in Bayern<br />

Diagramme für die Auswertung von Gesamtbayern<br />

Diagramm 1:<br />

Schutzfunktion<br />

der Deiche<br />

Diagramm 2:<br />

Baujahr der<br />

Deiche<br />

Diagramm 3:<br />

Sanierungsjahr<br />

der sanierten<br />

Deiche<br />

Anteil der Deichstrecke [%]<br />

100%<br />

90%<br />

80%<br />

70%<br />

60%<br />

50%<br />

40%<br />

30%<br />

20%<br />

10%<br />

0%<br />

1850-<br />

1860<br />

Anteil der Deichstrecke [%]<br />

B<br />

77%<br />

1861-<br />

1870<br />

100%<br />

90%<br />

80%<br />

70%<br />

60%<br />

50%<br />

40%<br />

30%<br />

20%<br />

10%<br />

0%<br />

k. A.<br />

0%<br />

1871-<br />

1880<br />

1910-<br />

1920<br />

V<br />

2%<br />

1881-<br />

1890<br />

1891-<br />

1900<br />

1921-<br />

1930<br />

LV<br />

0%<br />

1901-<br />

1910<br />

1931-<br />

1940<br />

1911-<br />

1920<br />

1941-<br />

1950<br />

L<br />

17%<br />

1921-<br />

1930<br />

BL<br />

4%<br />

BV<br />

0%<br />

1931-<br />

1940<br />

1951-<br />

1960<br />

1941-<br />

1950<br />

1961-<br />

1970<br />

Legende:<br />

B Bebauung<br />

BL Bebauung/Landwirtschaft<br />

BV Bebauung/Verkehrswege<br />

L Landwirtschaft<br />

LV Landwirtschaft/Verkehrswege<br />

V Verkehrswege<br />

k. A. Keine Angaben<br />

1951-<br />

1960<br />

1971-<br />

1980<br />

1961-<br />

1970<br />

1971-<br />

1980<br />

1981-<br />

1990<br />

1981-<br />

1990<br />

1991-<br />

2000<br />

1991-<br />

2000<br />

2001-<br />

2002<br />

2001-<br />

2003<br />

k.A.<br />

50%<br />

45%<br />

40%<br />

35%<br />

30%<br />

25%<br />

20%<br />

15%<br />

10%<br />

5%<br />

0%<br />

Zuwachs [%]<br />

20%<br />

18%<br />

16%<br />

14%<br />

12%<br />

10%<br />

8%<br />

6%<br />

4%<br />

2%<br />

0%<br />

Zuwachs [%]

DEICHSANIERUNG<br />

Endbericht<br />

Diagramm 4:<br />

Maximale und<br />

minimale<br />

Deichhöhen<br />

Diagramm 5:<br />

Freibordmaß<br />

bei Bemessungshochwasser<br />

(0 m bedeutet<br />

entweder kein<br />

Freibord<br />

und/oder kein<br />

BHQ)<br />

Diagramm 6:<br />

Lage des<br />

Deichwegs<br />

Anteil der Deichstrecke [%]<br />

Df<br />

10,9%<br />

Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />

Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 10<br />

100%<br />

90%<br />

80%<br />

70%<br />

60%<br />

50%<br />

40%<br />

30%<br />

20%<br />

10%<br />

0%<br />

Db<br />

18,7%<br />

Dfb<br />

10,2%<br />

0,00 m bis<br />

1,00 m<br />

1,01 m bis<br />

2,00 m<br />

0 m<br />

32,3%<br />

Dk<br />

23,7%<br />

k. A.<br />

12,6%<br />

2,01 m bis<br />

3,00 m<br />

3,01 m bis<br />

4,00 m<br />

Dkfb<br />

1,8%<br />

Dkb<br />

11,0%<br />

< 1,0 m<br />

32,3%<br />

Dkf<br />

11,2%<br />

4,01 m bis<br />

5,00 m<br />

Max. Höhen (Verteilung)<br />

Min. Höhen (Verteilung)<br />

Max. Höhen (Summenlinie)<br />

Min. Höhen (Summenlinie)<br />

5,01 m bis<br />

6,00 m<br />

> 1,0 m<br />

12,5%<br />

Legende:<br />

> 6,00 m k. A.<br />

1,0 m<br />

23,0%<br />

50%<br />

40%<br />

30%<br />

20%<br />

10%<br />

0%<br />

Verteilung [%]<br />

Db Deichbermenweg<br />

Df Deichfußweg<br />

Dfb Deichbermen und -fußweg<br />

Dk Deichkronenweg<br />

Dkb Deichkronen und -bermenweg<br />

Dkf Deichkronen und -fußweg<br />

Dkfb Deichkronen, -fuß und -bermenwe<br />

k.A. Keine Angaben

DEICHSANIERUNG<br />

Endbericht<br />

Diagramm 7:<br />

Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />

Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 11<br />

OoU<br />

20,7%<br />

Dichtungsart<br />

der Deiche<br />

ImU<br />

Legende:<br />

Diagramm 8:<br />

Dichtungsbaustoff<br />

der<br />

Deiche<br />

Diagramm 9:<br />

Deichentwässerung<br />

3,8%<br />

ImS<br />

1,8%<br />

OmS<br />

4,3%<br />

IoU<br />

1,9%<br />

oD<br />

30,7%<br />

Ku<br />

0,0%<br />

Ro<br />

3,1%<br />

Gr<br />

12,5%<br />

Fi<br />

25,3%<br />

OmU<br />

1,6%<br />

St<br />

1,6%<br />

FmR<br />

4,0%<br />

EhD<br />

65,0%<br />

k. A.<br />

3,8%<br />

FmG<br />

0,3%<br />

As<br />

0,6%<br />

Bn<br />

0,9%<br />

FmS<br />

0,3%<br />

k. A.<br />

0,9%<br />

EhD Einheitsdeich<br />

ImS Innenabdichtung mit Sickerwegverlängerung<br />

ImU Innenabdichtung mit Untergrundabdichtung<br />

IoU Innenabdichtung ohne Untergrundabdichtung<br />

OmS Oberflächenabdichtung mit Sickerwegverlängerung<br />

OmU Oberflächenabdichtung mit Untergrundabdichtung<br />

OoU Oberflächendichtung ohne Untergrundabdichtung<br />

k. A. keine Anagbe<br />

bB<br />

58,8%<br />

Bt<br />

3,6%<br />

k. A.<br />

54,5%<br />

Legende:<br />

St Stahl<br />

oD Ohne Dichtungsbaustoff<br />

Ku Kunststoff<br />

bB Bindiger Boden<br />

Bt Bentonit<br />

Bn Beton<br />

As Asphalt<br />

k. A. Keine Angaben<br />

Legende:<br />

Fi Filter<br />

Ro Rohrleitung<br />

Gr Graben<br />

FmR Filter mit Rohrleitung<br />

FmG Filter mit Graben<br />

FmS Filter mit Sickerschlitzen<br />

k. A. Keine Angaben

DEICHSANIERUNG<br />

Endbericht<br />

Diagramm 10:<br />

Eigentumsverhältnisse<br />

Diagramm 11:<br />

Jahr der letztenDeichschau<br />

Deichstrecke [km]<br />

Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />

Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 12<br />

E<br />

66,3%<br />

100%<br />

90%<br />

80%<br />

70%<br />

60%<br />

50%<br />

40%<br />

30%<br />

20%<br />

10%<br />

0%<br />

k. A.<br />

7,2%<br />

EGD<br />

0,8%<br />

G<br />

10,1%<br />

D<br />

10,3%<br />

EG<br />

0,8%<br />

ED<br />

4,5%<br />

Legende:<br />

E Eigentum Freistaat Bayern<br />

G Grunddienstbarkeit<br />

D Eigentum Dritter<br />

ED Eigentum Freistaat Bayern / Dritter<br />

EG Eigentum Freistaat Bayern mit<br />

EGD Eigentum Freistaat Bayern mit<br />

k. A. keine Angabe<br />

1971 1986 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 k. A.<br />

Kategorien<br />

50%<br />

40%<br />

30%<br />

20%<br />

10%<br />

0%<br />

Verteilung [%]

DEICHSANIERUNG<br />

Endbericht<br />

Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />

Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 13<br />

2.7 – Deichstrecken an den bayerischen Wasserwirtschaftsämtern<br />

(sortiert nach Länge)<br />

WWA Länge<br />

Deichstrecke [km]<br />

Prozentual<br />

[%]<br />

1 Deggendorf (DEG) 261,85 22%<br />

2 Freising (FS) 136,24 11%<br />

3 Donauwörth (DON) 111,59 9%<br />

4 Landshut (LA) 111,28 9%<br />

5 Krumbach (KRU) 108,44 9%<br />

6 Weilheim (WM) 84,62 7%<br />

7 Rosenheim (RO) 75,33 6%<br />

8 Traunstein (TS) 65,77 6%<br />

9 Ingolstadt (IN) 65,04 5%<br />

10 Kempten (KE) 45,43 4%<br />

11 Regensburg (R ) 28,66 2%<br />

12 Bamberg (BA) 21,31 2%<br />

13 Passau (PA) 19,47 2%<br />

14 Schweinfurt (SW) 12,95 1%<br />

15 Pfarrkirchen (PAN) 10,09 1%<br />

16 Weiden (WEN) 9,80 1%<br />

17 Hof (HO) 9,51 1%<br />

18 Bayreuth (BT) 7,14 1%<br />

19 München (M) 3,42 0%<br />

20 Würzburg (WÜ) 2,36 0%<br />

21 Amberg (AM) 0,21 0%<br />

22 Aschaffenburg (AB) 0,14 0%<br />

23 Ansbach (AN) 0,00 0%<br />

24 Nürnberg (N) 0,00 0%<br />

Σ: 1190,62 100%

DEICHSANIERUNG<br />

Zwischenbericht<br />

Lehrstuhl und Versuchsanstalt für <strong>Anhang</strong> 14<br />

Wasserbau und Wasserwirtschaft<br />

2.8 - Auswertung "Wasserwirtschaftsämter"<br />

Nr. Parameter<br />

Bayern (gesamt) Deggendorf Donauwörth Freising Ingolstadt Kempten Krumbach Landshut Rosenheim Traunstein Weilheim<br />

1 Schutz vor Bebauung<br />

77% 95% 54% 80% 100% 66% 77% 74% 90% 80% 76%<br />

2 Baujahr<br />

Beginn: 1850 Beginn: 1850 Beginn: 1880 Beginn: 1900 Beginn: 1850 Beginn: 1900 Beginn: 1890 Beginn: 1890 Beginn: 1900 Beginn: 1880 Beginn: 1920<br />

1880 - 30: 43 % 1910 - 60: 85 % 1880 - 90: 22 % 1900 - 10: 100 % 1850 - 60: 34 % 1900 - 10: 75 % 1890 - 00: 61 % 1940 - 80: 75 % 1900 - 40: 61 % 1900 - 20: 58 % 1920 - 50: 47 %<br />

1930 - 00: 51 % 1990 - 00: 10 % 1960 - 00: 49 %<br />

1910 - 30: 43 %<br />

1950 - 70: 34 %<br />

1960 - 90: 30 %<br />

3 Sanierung<br />

48% 82% 72% 31% 74% 76% 15% 38% 25% 67% 23%<br />

4 Sanierungsjahr<br />

1970 - 00: 82 % 1970 - 00: 90 % 1920 - 30: 26 % 1980 - 02: 95 % 1960 - 80: 76 % 1930 - 40: 47 % 1910 - 30: 54 % 1970 - 00: 90 % 2000 - 02: 66 % 1970 - 02: 88 % 1980 - 02: 86 %<br />

starke Steigerung 1990 - 00: 61 %<br />

1970 - 00: 52 % 1980 - 00: 43 %<br />

5 Unterhaltungspflicht Unterhalt FB 96% 91% 100% 100% 83% 100% 96% 100% 100% 100% 98%<br />

6 Unterhaltungspflicht Erneuerung FB 95% 91% 100% 100% 100% 100% 96% 100% 100% 100% 98%<br />

7 Min. Deichhöhen<br />

94 % < 3,0 m 92 % < 3,0 m 96 % < 2,0 m 95 % < 3,5 m 99 % < 3,0 m 97% < 2,5 m 96% < 2,0 m 95% < 3,0 m 90 % < 2,0 m 90% < 2,5 m 92% < 2,0 m<br />

8 Max. Deichhöhen<br />

90 % < 4,0 m 92 % < 5,0 m 90 % < 3,0 m 100 % < 3,0 m 100 % < 4,0 m 89 % < 3,0 m 94 % < 3,0 m 84 % < 4,0 m 93 % < 3,0 m 97 % < 5,0 m 90 % < 3,0 m<br />

9 Jährlichkeit BHW > 100<br />

52% 38% 29% 53% 88% 69% 24% 84% 27% 50% 68%<br />

10 Freibordmaß > 1, 00 m<br />

35% 69% 6% 21% 73% 35% 0% 58% 13% 21% 21%<br />

11 Kronenbreite > 3,00 m<br />

43% 57% 11% 12% 56% 54% 13% 81% 39% 55% 53%<br />

12 Lage Deichweg<br />

24 %<br />

64 %<br />

33 %<br />

43 %<br />

42%<br />

56 %<br />

61 %<br />

43 %<br />

71 %<br />

34 %<br />

51 %<br />

Deichkrone Deichberme Deichfuß keine Angaben Deichkrone Deichkrone Deichkrone / - Deichbermen- / - Deichkrone Deichkrone Deichkronen / -<br />

fußweg<br />

fußweg<br />

bermenweg<br />

13 Neigung (wassers.) 1 : 2 und flacher 86% 98% 94% 99% 93% 89% 71% 93% 28% 60% 66%<br />

14 Neigung (lands.) 1 : 3 und flacher 22% 3% 37% 1% 0% 25% 23% 58% 24% 22% 39%<br />

15 Dichtungsart<br />

65 %<br />

68 %<br />

82 %<br />

88 %<br />

70 %<br />

100 %<br />

96 %<br />

90 %<br />

92 %<br />

87 %<br />

86 %<br />

Einheitsdeich Oberflächen- Einheitsdeich Einheitsdeich Oberflächen- Einheitsdeich Einheitsdeich Einheitsdeich Einheitsdeich Einheitsdeich Einheitsdeich<br />

dichtungdichtung<br />

16 Deichbaustoff<br />

72 % Kies 90 % Kies 66 % Schluff 100 % Kies 100 % Kies 100 % Kies 64 % Kies, sandig 70 % Kies 100 % Kies 99 % Kies 56 % Kies<br />

17 Dichtungsbaustoff<br />

59 %<br />

78 %<br />

82 %<br />

100 %<br />

69 %<br />

100 %<br />

78 %<br />

50 %<br />

90 %<br />

89 %<br />

38 %<br />

bindiger Boden bindiger Boden ohne Dichtung bindiger Boden bindiger Boden bindiger Boden bindiger Boden bindiger Boden ohne Dichtung ohne Dichtung ohne Dichtung<br />

18 Deichentwässerung<br />

55 %<br />

85 %<br />

96 %<br />

76 %<br />

97 %<br />

97 %<br />

100 %<br />

81 %<br />

95 %<br />

100 %<br />

86 %<br />

keine Angaben Filter<br />

keine Angaben keine Angaben keine Angaben Filter<br />

keine Angaben Graben<br />

keine Angaben keine Angaben keine Angaben<br />

19 Vegetation (wassers.)<br />

65 % Grasnarbe 95 % Grasnarbe 82 % Grasnarbe 48 % Grasnarbe 50% Grasnarbe 61 %<br />

50 % Grasnarbe 96 %<br />

55 %<br />

65 %<br />

57 % Grasnarbe<br />

mit Bäumen<br />

Bäume<br />

mit Gehölz Grasnarbe Grasnarbe Grasnarbe mit Gehölz<br />

20 Vegetation (lands.)<br />

50 % Grasnarbe mit 72 % Grasnarbe 58 % Grasnarbe 100 % Grasnarbe 52 % Grasnarbe 63 % Grasnarbe 53 % Grasnarbe 91 % Grasnarbe 70 % Grasnarbe 57 % Grasnarbe 58 % Grasnarbe<br />

Bäumen<br />

ohne Gehölz mit Gehölz mit Gehölz ohne Gehölz mit Gehölz ohne Gehölz ohne Gehölz mit Gehölz ohne Gehölz mit Gehölz<br />

21 Bibergefährdung<br />

21% 52% 15% 9% 60% 0 % (98 % keine 5 % (78 % keine 19% 10% 0 % (95 % keine 0 % (100 % keine<br />

Angabe)<br />

Angabe)<br />

Angaben) Angaben)<br />

22 Biberschutzmaßnahmen<br />

13% 47% 0% 0% 42% 0 % (98 % keine 0 % (78 % keine 8% (53 % keine 0% 0 % (95 % keine 0 % (100 % keine<br />

Angabe)<br />

Angabe)<br />

Angabe)<br />

Angaben) Angaben)<br />

23 Oberste Schicht Untergrund 61 % Auelehm, 90 % Auelehm 51 % Kies, 100 % Auelehm 100 % Auelehm 100 % Kies 83 % Auelehm, 59 % Kies, 80 % Kies, 76 % Kies, 100 % keine<br />

31 % Kies<br />

49 % Auelehm<br />

17 % Kies 41 % Auelehm 20 % Auelehm 24 % Auelehm Angaben<br />

24 Eigentum FB<br />

56% 99% 80% 31% 83% 53% 14% 100% 56% 69% 100 % k. A.<br />

25 BHW ausreichend<br />

61% 41% 86% 53% 81% 86% 51% 97% 27% 74% 14%<br />

26 Standsicherheitsnachweis<br />

32% 30% 8% 12% 21% 0% 0% 96% 22% 56% 37%<br />

27 Freibord ausreichend<br />

50% 64% 42% 25% 73% 56% 49% 87% 20% 57% 45%

DEICHSANIERUNG<br />

Endbericht<br />

Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />

Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 15<br />

2.9 – Deichstrecken an den bayerischen Gewässern 1. Ordnung<br />

(sortiert nach Länge)<br />

Kategorien Länge Deichstrecke<br />

[km]<br />

Prozentual<br />

[%]<br />

1 Donau 266,14 22%<br />

2 Isar 175,64 15%<br />

3 Amper 64,54 5%<br />

4 Iller 56,97 5%<br />

5 Mangfall 46,30 4%<br />

6 Ammer 44,05 4%<br />

7 Vils 40,29 3%<br />

8 Lech 35,87 3%<br />

9 Loisach 35,54 3%<br />

10 TirolerAche 33,89 3%<br />

11 Zusam 31,94 3%<br />

12 Main 30,30 3%<br />

13 Schmutter 22,43 2%<br />

14 Salzach 18,28 2%<br />

15 Heng. Ohe 17,38 1%<br />

16 Paar 15,80 1%<br />

17 Isen 15,15 1%<br />

18 Sonstige 240,11 20%<br />

Σ: 1190,62 100%

DEICHSANIERUNG<br />

Enbericht<br />

2-10 - Auswertung "Gewässer"<br />

Lehrstuhl und Versuchsanstalt für <strong>Anhang</strong> 16<br />

Wasserbau und Wasserwirtschaft<br />

Nr. Parameter<br />

Bayern (gesamt) Amper Donau Iller Isar Mangfall<br />

1 Schutz vor Bebauung<br />

77% 65% 81% 65% 84% 97%<br />

2 Baujahr<br />

Beginn: 1850 Beginn: 1900<br />

Beginn: 1850 Beginn: 1890 Beginn: 1850<br />

Beginn: 1900<br />

1880 - 30: 43 % 1900 - 10: 97 %<br />

1890 - 00: 28 % 1900 - 10: 78 % 1900 - 10: 40 % 1910 - 40: 91 %<br />

1930 - 00: 51 %<br />

1930 - 60: 37 %<br />

1940 - 60: 21 %<br />

3 Sanierung<br />

48% 39% 61% 72% 35% 27%<br />

4 Sanierungsjahr<br />

1970 - 00: 82 % 1990 - 00: 100 % 1970 - 00: 71 % 1910 - 40: 62 % 1980 - 02: 81 % 1970 - 90: 51 %<br />

1970 - 00: 38 %<br />

2000 - 02: 49 %<br />

5 Unterhaltungspflicht Unterhalt FB 96% 100% 94% 100% 88% 100%<br />

6 Unterhaltungspflicht Erneuerung FB 95% 100% 98% 100% 88% 100%<br />

7 Min. Deichhöhen<br />

94 % < 3,0 m 99 % < 1,5 m 93 % < 3,0 m 92 % < 2,5 m 96 % < 3,5 m 91 % < 1,5 m<br />

8 Max. Deichhöhen<br />

90 % < 4,0 m 92 % < 1,0 m 96 % < 5,0 m 92 % < 3,0 m 92 % < 5,0 m 91 % < 2,0 m<br />

9 Jährlichkeit BHW > 100<br />

52% 4% 32% 72% 97% 15%<br />

10 Freibordmaß > 1, 00 m<br />

35% 1% 52% 24% 68% 2%<br />

11 Kronenbreite > 3,00 m<br />

43% 15% 51% 46% 45% 42%<br />

12 Lage Deichweg<br />

24 %<br />

90 %<br />

41 %<br />

48 %<br />

27 %<br />

93 %<br />

Deichkrone keine Angaben<br />

Deichbermenweg keine Angaben Deichkrone<br />

Deichkrone<br />

13 Neigung (wassers.) 1 : 2 und flacher 86% 100% 84% 97% 94% 39%<br />

14 Neigung (lands.) 1 : 3 und flacher 22% 3% 7% 27% 18% 1%<br />

15 Dichtungsart<br />

65 %<br />

100 %<br />

51 %<br />

100 %<br />

66 %<br />

91 %<br />

Einheitsdeich Einheitsdeich<br />

Oberflächen-dichtung Einheitsdeich Einheitsdeich<br />

Einheitsdeich<br />

16 Deichbaustoff<br />

72 % Kies 100 % Kies 68 % Kies 76 % Kies 99 % Kies 100 % Kies<br />

17 Dichtungsbaustoff<br />

59 %<br />

100 %<br />

78 %<br />

67 %<br />

61 %<br />

90 %<br />

bindiger Boden bindiger Boden<br />

bindiger Boden bindiger Boden bindiger Boden ohne Dichtung<br />

18 Deichentwässerung<br />

55 %<br />

93 % keine Angaben 48 % keine Angaben 66 %<br />

34 %<br />

100 %<br />

keine Angaben<br />

Filter<br />

Graben<br />

keine Angaben<br />

19 Vegetation (wassers.)<br />

65 % Grasnarbe 49 % Grasnarbe 83 % Grasnarbe 41 % Bäume 63 % Grasnarbe 65 % Grasnarbe<br />

20 Vegetation (lands.)<br />

50 % Grasnarbe mit 100 % Grasnarbe mit 74 % Grasnarbe ohne 60 % Grasnarbe mit 51 % Grasnarbe ohne 88 % Grasnarbe mit Gehölz<br />

Bäumen<br />

Gehölz<br />

Gehölz<br />

Gehölz<br />

Gehölz<br />

21 Bibergefährdung<br />

21% 1% 23% 9% 17% 0%<br />

22 Biberschutzmaßnahmen<br />

13% 0% 18% 0% 9% 0%<br />

23 Oberste Schicht Untergrund<br />

61 % Auelehm, 100 % Auelehm 93 % Auelehm 83 % Kies,<br />

54 % Auelehm, 100 % Kies<br />

31 % Kies<br />

17 % Auelehm 44 % Kies<br />

24 Eigentum FB<br />

56% 16% 72% 41% 75% 64%<br />

25 BHW ausreichend<br />

61% 2% 39% 88% 93% 15%<br />

26 Standsicherheitsnachweis<br />

32% 0% 25% 0% 53% 15%<br />

27 Freibord ausreichend<br />

50% 2% 53% 33% 69% 2%

DEICHSANIERUNG<br />

Endbericht<br />

Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />

Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 17<br />

2.11 – Ertüchtigungsbedarf in Bayern<br />

Aschaffenburg<br />

Aschaffenburg<br />

Würzburg<br />

Würzburg<br />

Schweinfurt<br />

Ansbach<br />

Krumbach<br />

Kempten<br />

Donauwörth<br />

Schweinfurt<br />

Bamberg<br />

Ansbach<br />

Krumbach<br />

Kempten<br />

Nürnberg<br />

Ingolstadt<br />

Weilheim<br />

Bamberg<br />

Bayreuth<br />

Freising<br />

Regensburg<br />

München<br />

Nürnberg<br />

Donauwörth<br />

Hof<br />

Weiden<br />

Ingolstadt<br />

Weilheim<br />

Amberg<br />

Landshut<br />

Rosenheim<br />

Hof<br />

Bayreuth<br />

Freising<br />

München<br />

Weiden<br />

Deggendorf<br />

Pfarrkirchen<br />

Traunstein<br />

Amberg<br />

Regensburg<br />

Landshut<br />

Rosenheim<br />

Stand: Dezember 2002<br />

Traunstein<br />

Passau<br />

Deggendorf<br />

Pfarrkirchen<br />

Passau<br />

> 50.000<br />

10.001 - 50.000<br />

1.001 - 10.000<br />

101 - 1.000<br />

1 - 100<br />

0<br />

Tausend Euro<br />

Stand: Dezember 2002<br />

> 800<br />

601 - 800<br />

401 - 600<br />

201 - 400<br />

1 - 200<br />

0<br />

Euro/lfm

Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />

Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 18<br />

DEICHSANIERUNG<br />

Zwischenbericht<br />

4.1 – Einwirkungen, Schadensursachen und Schäden<br />

vor / nach Hochwasser während Hochwasser nach HW<br />

keine<br />

weiteren<br />

Schäden<br />

keine<br />

weiteren<br />

Schäden<br />

keine<br />

weiteren<br />

Schäden<br />

Unterhaltung / Beseitigung aller<br />

Schäden / Sofortsicherung /<br />

Ertüchtigung / Sanierung<br />

Neubau / Wiederaufbau<br />

der Deichbruchstelle<br />

Deichbruch<br />

(Überschwemmung des<br />

Deichhinterlandes)<br />

Deichüberwachung /<br />

Deichverteidigung<br />

Folgeschäden<br />

Deichüberwachung /<br />

Deichverteidigung<br />

Einwirkung<br />

(mit Hochwasser)<br />

Unterhaltung / Beseitigung der<br />

Primärschäden /<br />

Ertüchtigung / Sanierung<br />

Primärschäden<br />

Fortlaufende Unterhaltungsmaßnahmen<br />

mit dem Ziel der<br />

Schadensvermeidung und<br />

–beseitigung<br />

Einwirkung<br />

(ohne Hochwasser)<br />

Kein Schaden<br />

(Ausgangszustand)<br />

Deichbauwerk entsprechend<br />

den a.a.R.d.T.<br />

Weitere<br />

Schadensursachen<br />

Einwirkungen<br />

Auswirkungen<br />

Primärschäden<br />

Primäre<br />

Schadens-<br />

ursachen Durchörterung<br />

Einwirkung<br />

Erschwerung von<br />

Deichüberwachung und<br />

Deichverteidigung<br />

Ansatzpunkte für Erosion / Kolk<br />

Erhöhung Sickerlinie<br />

durch Pumpeffekt<br />

Erhöhung Wasserspiegel<br />

durch Verklausung oder<br />

Windwurf auf Deichoberfläche<br />

Bepflanzung mit Bäumen und<br />

Sträuchern ohne<br />

Sicherungskonzept<br />

Hohlräume<br />

Verstärkung der<br />

Durchsickerung<br />

Erhöhung der<br />

Erosionsanfälligkeit<br />

Verminderung der statischen<br />

Widerstandskräfte<br />

Erschwerung<br />

Unterhaltung<br />

Absterben<br />

Wurzeln<br />

Bodenlockerung<br />

Beschattung<br />

Grasnarbe<br />

Veränderung<br />

Bodengefüge<br />

Kraftbelastung<br />

Böschung (Wind,<br />

Eigengewicht)<br />

Durchwurzelung<br />

(Dichtung, Deich,<br />

Drän)<br />

Ausbruch und<br />

Deformation<br />

bei Windwurf<br />

Bepflanzung mit Bäumen und<br />

Sträuchern ohne<br />

Sicherungskonzept<br />

Neubau / Wiederaufbau<br />

der Deichbruchstelle<br />

Folgeschäden<br />

Prozesse<br />

der<br />

Schädigung<br />

Abbrüche / Risse<br />

im Deichkörper<br />

Erosion 1 der<br />

Untergrundschichten<br />

(Kontakterosion)<br />

Rückschreitende<br />

Erosion 1<br />

(Piping)<br />

Erosion 1 an<br />

Bauwerksfugen<br />

(Fugenerosion)<br />

Suffosion / Kolmation<br />

Beeinträchtigung<br />

der Standsicherheit und<br />

Stabilität des Deiches<br />

(Dichtung, Deich,<br />

Grasnarbe)<br />

Wurzelfraß<br />

Verstärkung der<br />

Durchsickerung<br />

Hydrodynamische<br />

Bodendeformation<br />

Unterhaltungsdefizite<br />

Bodenschädigung<br />

durch Frost-<br />

Tau-Wechsel<br />

Austrocknung von<br />

Oberflächendichtungen<br />

Wühltiere Hitze / Kälte<br />

Unterhaltung / Beseitigung<br />

aller Schäden / Sofortsicherung /<br />

Ertüchtigung / Sanierung<br />

Auswirk- Erosion / Suffosion /<br />

ungen Kolmation<br />

Beeinträchtigung / Verlust<br />

der Standsicherheit und<br />

Verminderung / Verlust<br />

der statischen<br />

Stabilität des Deiches<br />

1 Widerstandskräfte<br />

Innere Erosion 2 Oberflächenerosion<br />

Erosion² durch<br />

Überströmen (Krone,<br />

Böschung)<br />

Erosion² durch<br />

Austritt Sickerwasser<br />

(landseitig)<br />

Erosion² durch<br />

Windwellen / Strömung<br />

(wasserseitig)<br />

Hydraulischer<br />

Grundbruch<br />

Unterhaltung / Beseitigung der<br />

Primärschäden /<br />

Ertüchtigung / Sanierung<br />

Schädigung<br />

Vegetationsdecke<br />

Erosion<br />

Deichoberfläche<br />

Starkregen /<br />

Wind / Schnee<br />

Deichbruch<br />

(Überschwemmung des<br />

Deichhinterlandes)<br />

Setzungen, Senkungen,<br />

Zerrungen,<br />

Stauchungen<br />

Grundbruch am<br />

Dammfuß<br />

Spreizen<br />

am Böschungsfuß<br />

Gleiten /<br />

Abschieben Deich<br />

mit Dichtung<br />

Geologische /<br />

geotechnische<br />

Verformungen<br />

Bodenverflüssigung<br />

Sackungen /<br />

Einbrüche<br />

Auftrieb<br />

Böschungsbruch /<br />

Rutschungen<br />

(global + lokal)<br />

Globales oder lokales<br />

geotechnisches Versagen<br />

Hochwasser, Durchsickerung des Deiches und des Untergrundes, Gefahr des Deichbruches, hohes Risiko für materielle und immaterielle Güter im Deichinterland<br />

Unsachgemäßer<br />

Deichaufbau / hohe<br />

Lasteinwirkungen<br />

Wiederherstellung der<br />

Standsicherheit und<br />

Stabilität nach den a.a.R.d.T.<br />

Wiederherstellung der<br />

Standsicherheit und<br />

Stabilität nach den a.a.R.d.T.<br />

Erdbeben<br />

Zerrungen,<br />

Stauchungen<br />

Setzungen<br />

Bergsenkungen<br />

Deichüberwachung /<br />

Deichverteidigung<br />

Unwirksamkeit<br />

Dichtung / Drän<br />

Planung- und<br />

Ausführungs-<br />

Fehler beim Bau<br />

Vandalismus<br />

Schädigung<br />

durch Weidevieh<br />

Unsachgemäße<br />

Bauten / Baumaßnahmen<br />

Mensch<br />

kein Hochwasser, keine mittelbare Deichbruchgefahr und kein Risiko für materielle und immaterielle Güter im Deichhinterland durch Überschwemmung

DEICHSANIERUNG<br />

Endbericht<br />

Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />

Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 19<br />

5.1 – Teilsicherheitsbeiwerte nach DIN 1054 (2003)

DEICHSANIERUNG<br />

Endbericht<br />

Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />

Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 20<br />

5.2 – Kenngrößen nichtbindiger Böden nach E DIN 1055-2 (2003)

DEICHSANIERUNG<br />

Endbericht<br />

Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />

Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 21<br />

5.3 – Kenngrößen bindiger Böden nach E DIN 1055-2 (2003)

DEICHSANIERUNG<br />

Endbericht<br />

Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />

Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 22<br />

6.1 – Erhebung von 20 Deichsanierungsarbeiten* in Bayern<br />

Aschaffenburg<br />

15 Pförring<br />

(WWA IN, Donau)<br />

14 Dünzing-Wackerstein<br />

(WWA IN, Donau)<br />

13 Vohburg<br />

(WWA IN, Donau)<br />

17 Mailing<br />

(WWA IN, Donau)<br />

16 Probierlweg<br />

(WWA IN, Donau)<br />

18 Neuburg a. d. D.<br />

(WWA IN, Donau)<br />

19* Untermaiselstein<br />

(WWA KE, Iller)<br />

20 Immenstadt Los 6<br />

(WWA KE, Iller)<br />

Würzburg<br />

Schweinfurt<br />

Ansbach<br />

Krumbach<br />

Iller<br />

Main<br />

Kempten<br />

Übersichtskarte<br />

03 Schweinfurt Süd<br />

(WWA SF, Main)<br />

Donau<br />

Bamberg<br />

Nürnberg<br />

Donauwörth<br />

Bayreuth<br />

Ingolstadt<br />

Weilheim<br />

Ammer<br />

Hof<br />

Freising<br />

Amper<br />

Regensburg<br />

München<br />

Isar<br />

08 Pähl-Wielenbach (WWA WM, Ammer)<br />

Weiden<br />

Amberg<br />

Landshut<br />

Rosenheim<br />

Mangfall<br />

Donau<br />

Tiroler<br />

Achen<br />

Deggendorf<br />

Isar<br />

Pfarrkirchen<br />

Traunstein<br />

Salzach<br />

01 Aiblinger Au (WWA RO, Mangfall)<br />

02 Vagen (WWA RO, Mangfall)<br />

04 Thalkirchen (WWA M, Isar)<br />

* 19 Sanierungsmaßnahmen + 1 Neubau (Untermaiselstein)<br />

09 Mariaposching (WWA DEG, Donau)<br />

10 Sulzbach (WWA DEG, Donau)<br />

11 Stoegermühlbach<br />

(WWA DEG, Donau)<br />

12 Aicha-Mühlham<br />

(WWA DEG, Donau)<br />

Passau<br />

05 Grassau<br />

(WWA TS, Tiroler Achen)<br />

06 Fridolfing / Tittmoning<br />

(WWA TS, Salzach)<br />

07 Fridolfing / Tittmoning /<br />

Laufen (WWA TS, Salzach)

DEICHSANIERUNG<br />

Endbericht<br />

Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />

Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 23<br />

6.2 – Liste der erhobenen Maßnahmen<br />

Nr. Bezeichnung WWA Gewässer Nr. Bezeichnung WWA Gewässer<br />

1 Aiblinger Au Rosenheim Mangfall 11 Stoegermühlbach Deggendorf Stoegermühlbach<br />

2 Vagen Rosenheim Mangfall 12 Aicha-Mühlham Deggendorf Donau<br />

3 Schweinfurt<br />

Süd<br />

Schweinfurt Main 13 Vohburg Ingolstadt Donau<br />

4 Thalkirchen München Isar 14 Dünzing-<br />

Wackerstein<br />

5 Grassau Traunstein Tiroler<br />

Achen<br />

6 Fridolfing<br />

Tittmoning<br />

/<br />

7 Fridolf. / Tittmon.<br />

/ Laufen<br />

8 Pähl / Wielenbach<br />

15 Neustädter Brücke<br />

/ Vohburg<br />

Ingolstadt Donau<br />

Ingolstadt Donau<br />

Traunstein Salzach 16 Probierlweg Ingolstadt Donau<br />

Traunstein Salzach 17 Mailing Ingolstadt Donau<br />

Weilheim Ammer 18 Neuburg<br />

Donau<br />

a. d.<br />

Ingolstadt Donau<br />

9 Mariaposching Deggendorf Donau 19 Untermaiselstein Kempten Iller<br />

10 Sulzbach Deggendorf Sulzbachableiter<br />

20 Immenstadt (Los<br />

6)<br />

Kempten Iller

DEICHSANIERUNG<br />

Endbericht<br />

Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />

Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 24<br />

6.3 – Kontaktadressen / Ansprechpartner der Wasserwirtschaftsämter<br />

WWA Deggendorf<br />

Detterstraße 20<br />

94469 Deggendorf<br />

Name: Fischer, Josef (Mader; Menacher)<br />

Abteilung: Staatlicher Wasserbau, Gewässerentwicklung<br />

Telefon: 0991 – 2504 174 (143; 144)<br />

Telefax: 0991 – 2504 200<br />

Email: Josef.Fischer@wwa-deg.bayern.de<br />

WWA Ingolstadt<br />

Auf der Schanz 26<br />

85049 Ingolstadt<br />

Name: Plank, Johannes (Zapf)<br />

Abteilung: Wasserbau, Gewässerentwicklung<br />

Telefon: 0841 – 3705 176 (161)<br />

Telefax: 0841 – 3705 298<br />

Email: Johannes.Plank@wwa-in.bayern.de<br />

WWA Kempten<br />

Rottachstrasse 15<br />

87439 Kempten<br />

Name: Schaupp, Armin (Schmidt; Zeiser; Seidl)<br />

Abteilung: Abteilung B – Neubau (HWSOI)<br />

Telefon: 0831 / 5243 308 (107; 215; 214)<br />

Telefax: 0831 / 5243 216<br />

Email: Armin.Schaupp@wwa-ke.bayern.de<br />

WWA München<br />

Praterinsel 2<br />

80538 München<br />

Name: Temeschinko, Alexander<br />

Abteilung: Isar, Gewässerentwicklung, Öffentlichkeitsarbeit<br />

Telefon: 089 – 21233 139<br />

Telefax: 089 – 21233 101<br />

Email: Alexander.Temeschinko@wwa-m.bayern.de

DEICHSANIERUNG<br />

Endbericht<br />

Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />

Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 25<br />

WWA Rosenheim<br />

Königstraße 19<br />

83022 Rosenheim<br />

Name: Rasp, Franz (Obermaier)<br />

Abteilung: Technische Projektleitung, Hochwasserschutz Mangfalltal<br />

Telefon: 08031 – 305 171 (116)<br />

Telefax: 08031 – 305 179<br />

Email: Franz.Rasp@wwa-ro.bayern.de<br />

WWA Schweinfurt<br />

Alte Bahnhofstraße 29<br />

97422 Schweinfurt<br />

Name: Norbert Schneider<br />

Abteilung: Stadt / Landkreis Schweinfurt (Abteilung 1)<br />

Telefon: 09721 – 203 231<br />

Telefax: 09721 – 203 210<br />

Email: Norbert.Schneider@wwa-sw.bayern.de<br />

WWA Traunstein<br />

Rosenheimer Straße 7<br />

83278 Traunstein<br />

Name: Wiedemann, Christoph (Heinz; Semmler)<br />

Abteilung: Wasserbau, Gewässerentwicklung<br />

Telefon: 0861 – 57 331 (338; 325)<br />

Telefax: 0861 – 13 605<br />

Email: Christoph.Wiedemann@wwa-ts.bayern.de<br />

WWA Weilheim<br />

Pütrichstraße 15<br />

82362 Weilheim<br />

Name: Grieblinger, Hans<br />

Abteilung: Wasserbau, Gewässerentwicklung<br />

Telefon: 0881 – 182 129<br />

Telefax: 0881 – 182 162<br />

Email: Hans.Grieblinger@wwa-wm.bayern.de

DEICHSANIERUNG<br />

Endbericht<br />

Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />

Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 26<br />

6.4 – Histogramme: Einheitspreise für Erdarbeiten – Oberbodenarbeiten<br />

Position Nr. 1.1 Position Nr. 1.4<br />

Häufigkeit<br />

12<br />

10<br />

8<br />

6<br />

4<br />

2<br />

0<br />

0 bis 1<br />

1 bis 2<br />

2 bis 3<br />

3 bis 4<br />

4 bis 5<br />

5 bis 6<br />

6 bis 7<br />

7 bis 8<br />

Einheitspreise [€]<br />

Position Nr. 1.2 Position Nr. 1.5<br />

Häufigkeit<br />

10<br />

9<br />

8<br />

7<br />

6<br />

5<br />

4<br />

3<br />

2<br />

1<br />

0<br />

0 bis 2,5<br />

2,5 bis 5<br />

Position Nr. 1.3<br />

Häufigkeit<br />

8<br />

7<br />

6<br />

5<br />

4<br />

3<br />

2<br />

1<br />

0<br />

0 bis 1<br />

1 bis 2<br />

2 bis 3<br />

3 bis 4<br />

5 bis 7,5<br />

7,5 bis 10<br />

Einheitspreise [€]<br />

4 bis 5<br />

5 bis 6<br />

6 bis 7<br />

7 bis 8<br />

Einheitspreise [€]<br />

8 bis 9<br />

8 bis 9<br />

10 bis 12,5<br />

9 bis 10<br />

9 bis 10<br />

10 bis 11<br />

10 bis 11<br />

12,5 bis 15<br />

11 bis 12<br />

11 bis 12<br />

Häufigkeit<br />

Häufigkeit<br />

3,5<br />

3<br />

2,5<br />

2<br />

1,5<br />

1<br />

0,5<br />

0<br />

2,5<br />

2<br />

1,5<br />

1<br />

0,5<br />

0<br />

0 bis 1<br />

4 bis 5<br />

1 bis 2<br />

5 bis 6<br />

2 bis 3<br />

6 bis 7<br />

3 bis 4<br />

4 bis 5<br />

5 bis 6<br />

6 bis 7<br />

7 bis 8<br />

8 bis 9<br />

Einheitspreise [€]<br />

7 bis 8<br />

8 bis 9<br />

9 bis 10<br />

10 bis 11<br />

Einheitspreise [€]<br />

9 bis 10<br />

11 bis 12<br />

10 bis 11<br />

12 bis 13<br />

11 bis 12<br />

12 bis 13<br />

13 bis 14<br />

13 bis 14<br />

14 bis 15

DEICHSANIERUNG<br />

Endbericht<br />

Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />

Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 27<br />

6.5 – Histogramme: Einheitspreise für Erdarbeiten – Bodenarbeiten<br />

Position Nr. 2.1 Position Nr. 2.3<br />

Häufigkeit<br />

7<br />

6<br />

5<br />

4<br />

3<br />

2<br />

1<br />

0<br />

0 bis 1<br />

1 bis 2<br />

2 bis 3<br />

3 bis 4<br />

4 bis 5<br />

5 bis 6<br />

6 bis 7<br />

7 bis 8<br />

8 bis 9<br />

Einheitspreise [€]<br />

9 bis 10<br />

Position Nr. 2.2 Position Nr. 2.4<br />

Häufigkeit<br />

2,5<br />

2<br />

1,5<br />

1<br />

0,5<br />

0<br />

5 bis 7,5<br />

7,5 bis 10<br />

10 bis 12,5<br />

12,5 bis 15<br />

15 bis 17,5<br />

Einheitspreis [€]<br />

10 bis 11<br />

17,5 bis 20<br />

11 bis 12<br />

12 bis 13<br />

20 bis 22,5<br />

13 bis 14<br />

14 bis 15<br />

22,5 bis 25<br />

Häufigkeit<br />

Häufigkeit<br />

2,5<br />

2<br />

1,5<br />

1<br />

0,5<br />

7<br />

6<br />

5<br />

4<br />

3<br />

2<br />

1<br />

0<br />

0<br />

2 bis 3<br />

10 bis 12,5<br />

3 bis 4<br />

4 bis 5<br />

5 bis 6<br />

12,5 bis 15<br />

6 bis 7<br />

7 bis 8<br />

8 bis 9<br />

9 bis 10<br />

10 bis 11<br />

11 bis 12<br />

Einheitspreise [€]<br />

15 bis 17,5<br />

17,5 bis 20<br />

Einheitspreis [€]<br />

12 bis 13<br />

20 bis 22,5<br />

13 bis 14<br />

14 bis 15<br />

15 bis 16<br />

22,5 bis 25<br />

16 bis 17

DEICHSANIERUNG<br />

Endbericht<br />

Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />

Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 28<br />

6.6 – Beispiel 01: Aiblinger Au<br />

Projektübersicht<br />

Allgemeines<br />

An dem Gewässer Mangfall wurde von Flusskilometer 9+100 bis 10+500 der rechtsseitige<br />

Deich größtenteils neu aufgebaut und mit einer Innendichtung versehen (Abb. 1).<br />

Projektinformationen<br />

Vorhabensträger: Freistaat Bayern (WWA Rosenheim)<br />

Art der Maßnahme: Unterhaltungsmaßnahme<br />

Gewässer: Mangfall / Aiblinger Au (Gew. I. Ordnung)<br />

Dauer der Sanierung: 11 Wochen<br />

Länge Sanierungsabschnitt: 1.264 m<br />

Abb. 1: Lageplan<br />

mit<br />

Deichtrasse<br />

und Flusskilometrierung<br />

Sanierungsjahr: 2002<br />

Gesamtkosten: 558.231 € (inkl. Nachträge)<br />

Sanierungsmethode: - Neuaufbau<br />

Fluss-km 10+500<br />

- Einbau einer Innendichtung (FMI-Wand mit eingestellten<br />

IPE-Trägern)<br />

Mangfall<br />

Fluss-km 9+100

DEICHSANIERUNG<br />

Endbericht<br />

Randbedingungen<br />

Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />

Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 29<br />

Da das Vor- und Hinterland sich im Eigentum Dritter befindet, war man bestrebt, den<br />

Deich auf der bestehenden Fläche zu belassen, um keine größeren Kosten durch den<br />

Grunderwerb zu erhalten.<br />

Da aus denselben Gründen auch kein Deichhinterweg vorgesehen wurde, soll die Deichkrone,<br />

die mit einer hydraulisch gebundenen Schottertragschicht versehen wurde, im<br />

Hochwasserfall als Deichverteidigungsweg dienen.<br />

Ausgangszustand / Technische Maßnahmen<br />

Ausgangszustand<br />

Die festgestellten Mängel lassen sich auf folgende Punkte konzentrieren:<br />

- zu geringer Freibord<br />

- kein gegliederter Deichquerschnitt (keine Dichtung, kein Drän)<br />

- kein Deichverteidigungsweg<br />

- Gehölze im Vorland und auf dem Deichkörper<br />

Technische Maßnahmen (Regelquerschnitt in Abb. 2)<br />

- Rodung des Baumbestandes und Entfernung der Wurzelstöcke<br />

Von den ca. 8300 im Maßnahmenbereich befindlichen Bäumen wurden ca. 90 % entfernt.<br />

- Verbreiterung der Krone auf 3,0 m durch Anpassung der landseitigen Böschungsneigung<br />

Die landseitige Böschungsneigung wurde bei h:b = 1:1,8 belassen. Um die Kronenbreite<br />

auf 3,0 m zu verbreitern, musste die wasserseitige Böschungsneigung teilweise mit h:b =<br />

1:1,9 steiler angelegt werden.<br />

- Einbau einer Dichtwand<br />

Es ist eine FMI-Wand (d = 40 cm) eingebaut worden. Um die Aufnahme des geforderten<br />

Biegemomentes von 5 kNm/m für den Lastfall „Absacken der wasserseitigen Böschung<br />

um 1,0 m“ gewährleisten zu können, wurden in den bestehenden Schlitz IPE 160 Stahlträger<br />

mit einem Abstand von 2,4 m eingestellt. Die Dichtung bzw. Suspension hat die im<br />

Folgenden aufgezählten Kennwerte:<br />

w/z –Wert: 1,0<br />

Zementgehalt: 230 kg/m 3<br />

Einaxiale Druckfestig- ca. 5,0 MN/m 2<br />

E-Modul: 600 – 800 MN/m 2<br />

Wasserdurchlässigkeit: 10 E –9 bis 10 E –11 m/s

DEICHSANIERUNG<br />

Endbericht<br />

Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />

Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 30<br />

- teilweise oder vollständiger Abtrag des Deichkörpers<br />

- Aufbau eines Deichkronenwegs mit Schottertragschicht<br />

- Auftragen von Mutterboden mit Ansaatmischung auf der Wasserseite<br />

- Ansaat von Magerrasen im Nassspritzverfahren auf der Landseite<br />

Voruntersuchungen / Baubetrieb / Kosten<br />

Ökologische Untersuchungen und Arbeiten<br />

Im Zuge der Unterhaltungsmaßnahme wurden im Vorfeld die Auswirkungen der geplanten<br />

Gehölzfreistellung und eine ökologisch-naturschutzfachliche Bestandsaufnahme durchgeführt.<br />

Ergebnis war, dass der ökologisch hochwertige Magerrasen die Gehölzfreistellungen<br />

bei Erstellung der Ökobilanz ausgleicht.<br />

Geotechnische und geologische Erkundung<br />

In den oberflächennahen Bereichen stehen im Wesentlichen schwach bis stark sandige<br />

Kiese (Boden 1) an, welche locker bis mitteldicht gelagert sind. Sie sind nicht von dem<br />

bestehenden Deichkörper zu unterscheiden. Teilweise befinden sich in diesen Kiesschichten<br />

Zwischenlagen in Form von weichen bis steifen Schluffen. Unterhalb der Flusskiese<br />

und Auffüllungen sind in einer Tiefe von 5 - 6 m Seetone, die von einer Grundmoräne unterlagert<br />

werden, anzutreffen. Die Seetone bzw. die Grundmoräne bestehen im Wesentlichen<br />

aus Ton-Schluff-Gemischen (Bodenart 2), bei denen man von einer geringen Durchlässigkeit<br />

ausgehen kann.<br />

Im Zuge der Erkundung wurden sowohl 14 Rammkernbohrungen als auch 14 schwere<br />

Rammsondierungen durchgeführt. Mit Hilfe von Laborversuchen wurden die Korngrößenverteilung,<br />

die Zustandsgrenzen, der Wassergehalt, die Dichte und die Scherfestigkeit<br />

durch Rahmenscherversuche ermittelt (Tab. 1).

DEICHSANIERUNG<br />

Endbericht<br />

Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />

Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 31<br />

Tab. 1: Geotechnische Parameter der angetroffenen Bodenarten<br />

Schicht /<br />

Material<br />

Nr. Bodenart<br />

DIN 4022<br />

Lagerung /<br />

Konsistenz<br />

γ<br />

[kN/m³]<br />

γ'<br />

[kN/m³]<br />

ϕ´<br />

[°]<br />

c´<br />

[kN/m²]<br />

k f<br />

[m/s]<br />

Kiese 1 G, s´-s* locker<br />

mitteldicht<br />

bis 19 10 32,5 0 10 -2 bis 10 -4<br />

Schluffe - U, s, g weich (bis steif) 19 9 22,5 0 – 5 < 10 -8<br />

Auffüllungen<br />

Zwischenlagen<br />

Sande - S, u, g - g* weich bis steif 20 10 25 0 < 10 -7<br />

Tone<br />

Schluffe<br />

/<br />

T/U, s´-s, g' - g steif 19 9 22,5 10 – 15 < 10 -9<br />

Sande S, u´-u*, g' - g* mitteldicht bzw. 20 11 30 0 – 3 < 10 -7<br />

Tone<br />

Schluffe<br />

/ - T/U, s´-s, g' - g halbfest bis fest 20 10 22,5 15 - 25 < 10 -9<br />

Sande - S, u´-u*, g' - g* dicht 21 12 30 3 – 6 < 10 -7<br />

Seetone / Grundmoräne oberhalb verfestigter Zone<br />

2<br />

Seetone / Grundmoräne unterhalb verfestigter Zone<br />

Leistungsverzeichnis, Angebote, Vergabe, Abnahme, Mängel<br />

Es wurden von zwei Firmen Angebote abgegeben. Firma A bot an, eine mit Stahlmatten<br />

bewehrte FMI-Wand auszuführen. Dieses Angebot war preislich deutlich höher als die<br />

Nebenangebote (Tab. 2) der Firma B. Der Angebotsspiegel (Tab. 3) gibt die Summen der<br />

angebotenen Positionen des Leistungsverzeichnis von Firma A und B wider.<br />

Tab 2: Hauptangebot und Nebenangebote der Firma B<br />

Hauptangebot Art: FMI-Dichtwand<br />

Dicke: 100 cm<br />

Bewehrung: unbewehrt<br />

Besonderheiten: -<br />

Nebenangebot 1 Art: FMI-Dichtwand<br />

Dicke: 40 cm<br />

Bewehrung: Betonstahleinlagen<br />

Besonderheiten: Abtragung der Kräfte über Bewehrung<br />

Nebenangebot 2 Art: FMI-Dichtwand<br />

Dicke: 40 cm<br />

Bewehrung: IPE-160 Träger<br />

Besonderheiten: Erdbetonausfachung mit Gewölbetragwirkung,<br />

Abtragung der Kräfte über IPE-Träger<br />

Nebenangebot 3 Art: FMI-Dichtwand<br />

Dicke: 50 cm<br />

Bewehrung: unbewehrt<br />

Besonderheiten: Angesetztes Biegemoment kleiner als gefordert,<br />

deshalb 50 cm Wanddicke ausreichend

DEICHSANIERUNG<br />

Endbericht<br />

Tab. 3: Angebotsspiegel<br />

Nr. Position<br />

Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />

Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 32<br />

Firma A<br />

Hauptangebot<br />

Firma B<br />

Hauptangebot<br />

Firma B<br />

Nebenangebot<br />

1<br />

Firma B<br />

Nebenangebot<br />

2<br />

Firma B<br />

Nebenangebot<br />

3<br />

1. Baustelle einrichten 65.532,29 53.856,00<br />

2. Erdbau<br />

2.1 Vorbereitung 7.115,00<br />

2.2 Abtrag und Lagerung,<br />

Deichmaterial<br />

42.956,00<br />

2.3 Verdichtungsversuch<br />

und Qualitätskontrolle<br />

13.620,00<br />

2.4 Deichaufbau 73.843,60<br />

2.5 Spartenproblematik 1.385,00<br />

2.6 Oberboden und Begrünung<br />

31.458,50<br />

Summe Pos. 2 Erdbau: 182.990,37 224.234,10<br />

3. Dichtwandarbeiten 196.051,00 275.500,00 207.500,00 236.500,00 195.740,00<br />

Einzelpreise Dichtwand<br />

38,20 53,70 40,00 45,00 37,80<br />

€/m 2<br />

4. Erkundungsbohrungen Kein Preis 13.201,00<br />

5. Regiearbeiten<br />

vorhanden! 13.491,00<br />

Summe: 560.283,46 610.642,79 531.182,79 560.182,79 518.422,79<br />

Vergabe an Firma B<br />

Der Nachweis der statischen Wirksamkeit für abgerostete Bewehrungskörbe (Nebenangebot<br />

1) konnte nicht geführt werden. Firma B bot an, die FMI-Wand mit eingestellten IPE<br />

160-Trägern im Abstand von 2,4 m auszuführen. Dabei wird das Biegemoment über die<br />

Stahlträger abgetragen. Das zwischen den Trägern befindliche Dichtwandmaterial dient<br />

als Ausfachung. Die Nachweise für das Nebenangebot 3 (unbewehrte FMI-Wand) beruhen<br />

auf der Annahme, dass das tatsächlich auftretende Moment deutlich geringer ist, als<br />

in der Ausschreibung angesetzt wurde. Eine unbewehrte FMI-Wand mit d = 50 cm wurde<br />

unter diesen Annahmen als statisch ausreichend bewertet. Nebenangebot 1 und 3 konnten<br />

aufgrund fehlender Nachweise nicht ausgeführt werden.<br />

Die Auftragserteilung erfolgte nach Beratungen an Firma B mit dem Nebenangebot 2 zum<br />

Preis von Nebenangebot 1.<br />

Folgende technische Mängel wurden bei der Abnahme beanstandet:<br />

- Spurrillen auf Schottertragschicht der Deichkrone<br />

- Entmischungen und Lockerungen im Bereich der Deichkrone<br />

- Ansaat nicht ordnungsgemäß<br />

- Böschungsneigungen teilweise nicht ordnungsgemäß

DEICHSANIERUNG<br />

Endbericht<br />

Lehrstuhl und Versuchsanstalt für<br />

Wasserbau und Wasserwirtschaft <strong>Anhang</strong> 33<br />

- Bindige Rückstände auf der Deichkrone<br />

Pläne / Zeichnungen / Bilder<br />

0 1 2 3 4<br />

3 cm Mutterboden<br />

10 cm Mutterboden mit Magerrasen<br />

HQ100<br />

2<br />

1,70<br />

0,70<br />

1 : 1,9<br />

Abb. 2: Regelquerschnitt mit Bodenkennwerten<br />

5 m<br />

1<br />

4 %<br />

3,00<br />

Splitt- / Sandgemisch 0/5<br />

1,50<br />

15 cm Schottertragschicht 0/32<br />

0,25 0,25<br />

15 cm Schottertragschicht 0/45<br />

3 % 470,15<br />

3 cm Mutterboden<br />

1<br />

466,15<br />

Alle Längenangaben in Meter [m].<br />

Kotenangaben in Meter über Meeresspiegel<br />

[m+NN].<br />

1 : 1,8<br />

Bestand<br />

GOK<br />

FMI-Dichtwand mit eingestellten IPE-Trägern<br />

(d min = 40 cm; z = 300 kg/m³; k F,28,max = 10*E-07 m/s,<br />

βD,28,min = 4,0 MN/m²; IPE 160)<br />

1<br />

462,65<br />

2<br />

1<br />