Zeitschrift der Bayerischen Staatsbauverwaltung für Hochbau ...

Zeitschrift der Bayerischen Staatsbauverwaltung für Hochbau ...

Zeitschrift der Bayerischen Staatsbauverwaltung für Hochbau ...

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

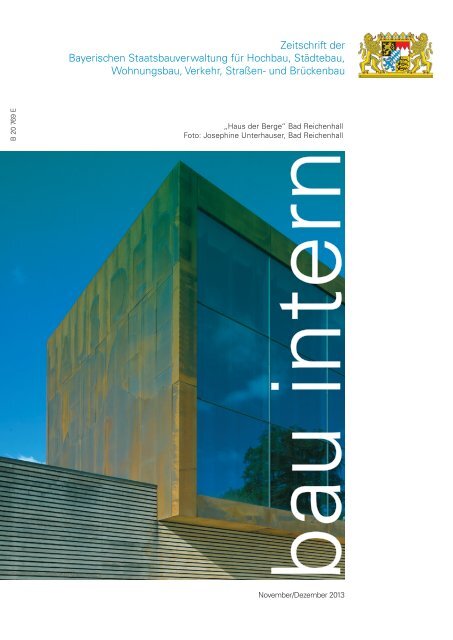

November/Dezember 2013bau intern<br />

<strong>Zeitschrift</strong> <strong>der</strong><br />

<strong>Bayerischen</strong> <strong>Staatsbauverwaltung</strong> für <strong>Hochbau</strong>, Städtebau,<br />

Wohnungsbau, Verkehr, Straßen und Brückenbau<br />

B 20 769 E<br />

„Haus <strong>der</strong> Berge“ Bad Reichenhall<br />

Foto: Josephine Unterhauser, Bad Reichenhall

Inhalt<br />

<strong>Zeitschrift</strong> <strong>der</strong> <strong>Bayerischen</strong> <strong>Staatsbauverwaltung</strong><br />

für <strong>Hochbau</strong>, Wohnungsbau,<br />

Verkehr, Straßen- und Brückenbau<br />

Herausgeber<br />

Oberste Baubehörde im <strong>Bayerischen</strong> Staatsministerium<br />

des Innern, für Bau und Verkehr<br />

Für den redaktionellen Inhalt verantwortlich<br />

Attila Karpati M.A., Oberste Baubehörde im<br />

<strong>Bayerischen</strong> Staatsministerium des Innern,<br />

für Bau und Verkehr<br />

Franz-Josef-Strauß-Ring 4, 80539 München,<br />

Tel. 089 2192 3471, Fax 089 2192 13471<br />

E-Mail: attila.karpati@stmi.bayern.de<br />

Die mit dem Namen des Verfassers gezeichneten<br />

Artikel stellen nicht unbedingt die Meinung<br />

des Herausgebers o<strong>der</strong> <strong>der</strong> Schriftleitung dar.<br />

Verlag<br />

Gebr. Geiselberger GmbH, Druck und Verlag<br />

Martin-Moser-Straße 23, 84503 Altötting,<br />

Telefon: +49 (0) 8671 5065-0,<br />

Telefax: +49 (0) 8671 5065-68<br />

E-Mail: mail@geiselberger.de<br />

Verantwortlich für den Anzeigenteil<br />

Michael Tasche, Tel. +49(0)8671 5065-51<br />

Erscheint 6-mal im Jahr beginnend mit<br />

Jan./Febr. jeweils Ende <strong>der</strong> Monate<br />

Februar, April, Juni, August, Oktober und<br />

Dezember.<br />

Bezugspreis je Heft Euro 4,20,<br />

Jahresabonnement Euro 22,50 zuzüglich<br />

Versandkosten.<br />

Bestellung durch die Buchhandlung o<strong>der</strong> direkt<br />

beim Verlag erbeten.<br />

Für unverlangt eingesandte Manuskripte wird<br />

keine Gewähr übernommen. Nachdruck – auch<br />

auszugsweise – nur mit Genehmigung des Verlages.<br />

Alle Rechte, auch das <strong>der</strong> Übersetzung,<br />

vorbehalten.<br />

Zurzeit ist die Anzeigenpreisliste ab 2006<br />

gültig.<br />

4<br />

5<br />

8<br />

11<br />

15<br />

17<br />

19<br />

21<br />

23<br />

26<br />

28<br />

Staatsminister Joachim Herrmann,<br />

Staatssekretär Gerhard Eck<br />

Grußwort zum Jahreswechsel 2013/2014<br />

Ministerialdirektor Josef Poxleitner<br />

Jahresrückblick<br />

Franz Langlechner, Dr.-Ing. Josef Rott<br />

Auftakt zur neuen EU-För<strong>der</strong>periode 2014-2020 im<br />

Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE)<br />

Dr. Christina Kühnau, Peter Blum, Hansjörg Haslach,<br />

Prof. Markus Reinke, Dr. Wolfgang Zehlius-Eckert<br />

Kulturlandschaftliche Empfehlungen für Bayern beim<br />

Planen und Bauen<br />

Mathis Gruhn, Bernhard Klingl<br />

Endspurt beim Neubau des größten OP-Zentrums<br />

Europas<br />

Klinikum <strong>der</strong> Ludwig-Maximilian-Universität München<br />

(LMU), Campus Großha<strong>der</strong>n<br />

Cornelia Breitzke, Johann Lechner<br />

Wohnheim für ältere Menschen mit Behin<strong>der</strong>ung in<br />

Mellrichstadt/Unterfranken<br />

Demographie und aktuelle Bedürfnisse<br />

Karin Sandeck, Oliver Seischab<br />

Wohnen in allen Lebensphasen<br />

Umgestaltung des Wohnblocks am Ludwigkai in Würzburg<br />

– Die Mischung macht´s!<br />

Andreas-Michael Buchner, Michael Schätzl<br />

Ortsumgehung Zimmern, Stadt Pappenheim<br />

Hubert Koch<br />

Der neue Winterdienstkoffer<br />

Von <strong>der</strong> Wetterprognose zur Echtzeitdarstellung<br />

Hubertus Wambsganz<br />

Neue Normenreihe DIN 18008 „Glas im Bauwesen –<br />

Bemessungs- und Konstruktionsregeln“<br />

Informationen zu den Normen DIN 18008 Teil 1 bis Teil 5<br />

Personalien<br />

Druck<br />

Gebr. Geiselberger GmbH,<br />

Martin-Moser-Straße 23, 84503 Altötting<br />

bau intern November/Dezember 2013 3

Grußwort zum Jahreswechsel 2013/2014<br />

Sehr geehrte Damen und Herren,<br />

die Oberste Baubehörde geht gestärkt<br />

aus <strong>der</strong> Neuordnung <strong>der</strong> Ministerien<br />

hervor. Alle Zuständigkeiten für<br />

den Verkehr wurden in <strong>der</strong> Obersten<br />

Baubehörde im <strong>Bayerischen</strong> Staatsministerium<br />

des Innern, für Bau und Verkehr<br />

gebündelt. Jetzt sind wir neben<br />

<strong>der</strong> Straße auch für die Verkehrsträger<br />

Schiene, Wasser und Luft verantwortlich.<br />

Der Umsatz <strong>der</strong> Obersten Baubehörde<br />

wird sich durch den Aufgabenzuwachs<br />

im Bereich Verkehr um 1,3<br />

Milliarden Euro erhöhen.<br />

Im Mai und Juni dieses Jahres<br />

hat das Hochwasser in vielen Teilen<br />

Bayerns große Schäden auch an <strong>der</strong><br />

Infrastruktur hinterlassen. Die <strong>Staatsbauverwaltung</strong><br />

hat hier sehr schnell<br />

und professionell dafür gesorgt, dass<br />

die Schäden an Verkehrswegen und<br />

staatlichen Gebäuden beseitigt werden,<br />

und auch die För<strong>der</strong>mittel für Bürger<br />

und Kommunen schnell und unbürokratisch<br />

verteilt werden. Ich danke<br />

Ihnen für die geleistete Arbeit, die bei<br />

vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern<br />

weit über die normale Arbeitszeit<br />

hinausging.<br />

Ministerpräsident Seehofer hat<br />

seine Regierungserklärung unter das<br />

Motto „Bayern. Die Zukunft“ gestellt<br />

und darin die Weichen für die nächsten<br />

Jahre gestellt. Die Zukunft Bayerns<br />

gestalten auch Sie, liebe Mitarbeiterinnen<br />

und Mitarbeiter in <strong>der</strong><br />

<strong>Staatsbauverwaltung</strong> mit. In <strong>der</strong> Regierungserklärung<br />

sind viele Themen<br />

angesprochen, die wir als <strong>Staatsbauverwaltung</strong><br />

gemeinsam mit unseren<br />

Partnern umsetzen werden. Dies sind<br />

unter an<strong>der</strong>em die Erschließung <strong>der</strong><br />

ländlichen Räume und <strong>der</strong> Ballungsräume,<br />

die Sanierung <strong>der</strong> Straßen und<br />

Schienenwege, <strong>der</strong> barrierefreie Ausbau<br />

<strong>der</strong> öffentlichen Räume, <strong>der</strong> soziale<br />

Wohnungsbau und die För<strong>der</strong>ung<br />

von Studentenwohnungen sowie die<br />

energetische Sanierung öffentlicher<br />

Gebäude.<br />

Mit Ihren Ideen, mit Ihrem Engagement<br />

und Ihrer Leistungsbereitschaft<br />

prägen und arbeiten Sie mit<br />

an <strong>der</strong> Zukunft unseres Landes. Dafür<br />

danken wir allen Mitarbeiterinnen<br />

und Mitarbeitern an den Straßen- und<br />

Autobahnmeistereien, Staatlichen<br />

Bauämtern, Autobahndirektionen, an<br />

<strong>der</strong> Landesbaudirektion, den Regierungen<br />

und an <strong>der</strong> Obersten Baubehörde<br />

und sprechen Ihnen unsere Anerkennung<br />

aus.<br />

Wir wünschen Ihnen und Ihren<br />

Familien ein frohes und gesegnetes<br />

Weihnachtsfest und für das neue Jahr<br />

alles Gute, Gesundheit und Gottes Segen.<br />

Joachim Herrmann, MdL<br />

Staatsminister<br />

Gerhard Eck, MdL<br />

Staatssekretär<br />

4 bau intern November/Dezember 2013

Jahresrückblick<br />

Ministerialdirektor Josef Poxleitner<br />

Leiter <strong>der</strong> Obersten Baubehörde<br />

<strong>der</strong>ung und <strong>der</strong> gesamte Luftverkehr<br />

gehören jetzt ebenfalls zu unserem<br />

Aufgabenspektrum.<br />

Seit die Verkehrsabteilung in <strong>der</strong><br />

Obersten Baubehörde ressortiert,<br />

arbeiten wir schon intensiv an wichtigen<br />

Projekten, wie etwa die Zweite<br />

S-Bahnstammstrecke. Es kommen<br />

viele neue Herausfor<strong>der</strong>ungen auf uns<br />

zu, die wir gemeinsam bewältigen<br />

werden. Ich begrüße die neuen Kolleginnen<br />

und Kollegen sehr herzlich und<br />

freue mich auf eine gute Zusammenarbeit.<br />

Bahnknoten München – 2. Stammstrecke<br />

Die Metropolregion München zählt<br />

zu den großen Wachstumsregionen<br />

in Deutschland mit steigenden Mobilitätsbedürfnissen.<br />

Allein die Münchner<br />

S-Bahn beför<strong>der</strong>t heute schon<br />

über 800.000 Fahrgäste täglich. Der<br />

Erfolg bringt das S-Bahnsystem aber<br />

auch an seine Leistungsgrenzen.<br />

Die Bayerische Staatsregierung hat<br />

daher Anfang 2010 ein Gesamtkonzept<br />

für den Bahnknoten München<br />

beschlossen. Zentrales Element bildet<br />

die 2. Stammstrecke. Im Rahmen<br />

Abteilung Verkehr in <strong>der</strong> Obersten<br />

Baubehörde<br />

Im Zuge <strong>der</strong> Kabinettsneubildung<br />

nach <strong>der</strong> Landtagswahl in Bayern am<br />

15. September 2013 wurden alle Themen<br />

des Verkehrs unter dem Dach<br />

des <strong>Bayerischen</strong> Staatsminsteriums<br />

des Innern, für Bau und Verkehr zusammengefasst.<br />

Die Verkehrsabteilung<br />

des früheren Staatsministeriums<br />

für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr<br />

und Technologie ist nun in <strong>der</strong> Obersten<br />

Baubehörde angesiedelt. Dadurch<br />

hat sich <strong>der</strong> Aufgabenzuschnitt<br />

deutlich erweitert. Zusätzlich zu den<br />

zahlreichen Themen des Straßen- und<br />

Brückenbaus sind jetzt auch die Angelegenheiten<br />

des Eisenbahnwesens,<br />

des öffentlichen Personennahverkehrs,<br />

<strong>der</strong> <strong>Bayerischen</strong> Häfen, des<br />

Verkehrswasserbaus und <strong>der</strong> Schifffahrt<br />

in <strong>der</strong> Obersten Baubehörde gebündelt.<br />

Der gewerbliche Straßenpersonen-<br />

und Straßengüterverkehr, das<br />

Seilbahnwesen, die Gefahrgutbeförumfangreicher<br />

Untersuchungen hat<br />

sich <strong>der</strong> 2. S-Bahn-Tunnel als die beste<br />

Lösung herauskristallisiert, um <strong>der</strong><br />

wachsenden Mobilität auf ökologisch<br />

sinnvolle Weise gerecht zu werden.<br />

Mit seiner Realisierung lassen sich<br />

sofort Verbesserungen im S-Bahnnetz<br />

erzielen. Weitere Maßnahmen<br />

des Bahnknoten-Konzeptes, wie die<br />

schnelle Anbindung <strong>der</strong> S-Bahn-Außenäste<br />

und des Flughafens, bauen auf<br />

<strong>der</strong> 2. Stammstrecke auf und können<br />

nur mit ihr die volle verkehrliche Wirkung<br />

entfalten.<br />

Schwerpunkte im Staatlichen<br />

<strong>Hochbau</strong><br />

Mit fast einer Milliarde Euro finanziert<br />

<strong>der</strong> Freistaat Bayern den Strukturwandel<br />

und die Mo<strong>der</strong>nisierung <strong>der</strong> bayerischen<br />

Universitätsklinika. Dabei kann<br />

er auf die Kompetenz <strong>der</strong> Staatlichen<br />

<strong>Hochbau</strong>verwaltung bauen. In Großha<strong>der</strong>n<br />

entsteht für 167 Mio. Euro<br />

Europas größtes OP-Zentrum mit 36<br />

Operationssälen. Am Münchner Klinikum<br />

Rechts <strong>der</strong> Isar rollen seit diesem<br />

Jahr ebenfalls die Bagger. Hier<br />

wird für 44 Mio. Euro ein chirurgischer<br />

Funktionstrakt gebaut, <strong>der</strong> die Be<br />

Die S-Bahnlinie S 8 und die Bundesstraße B 301 bei Hallbergmoos.<br />

bau intern November/Dezember 2013 5

triebsabläufe für Ärzte, Personal und<br />

Patienten optimieren soll. Das jüngste<br />

Beispiel, <strong>der</strong> Wettbewerb für den Neubau<br />

Operatives Zentrum am Klinikum<br />

<strong>der</strong> Universität Erlangen, wurde Anfang<br />

des Jahres in <strong>der</strong> Obersten Baubehörde<br />

ausgestellt. Zusammen mit<br />

dem im Juli in Betrieb gegangenen<br />

chirurgischen Bettenhaus werden am<br />

Standort Erlangen 228 Mio. Euro investiert.<br />

In Würzburg sind in den letzten<br />

Jahren 16 mo<strong>der</strong>ne Operationssäle<br />

für 125 Mio. Euro errichtet worden.<br />

Mit dem geplanten Neubau <strong>der</strong> Kopfklinik<br />

warten dort 14 weitere OP´s für<br />

125 Mio. Euro auf den offiziellen Startschuss.<br />

Das „Neue Hauner“ (Mutter-<br />

Kind-Zentrum) für 160 Mio. Euro soll<br />

in Kürze die universitäre Kin<strong>der</strong>medizin<br />

in München von Grund auf mo<strong>der</strong>nisieren.<br />

Die Projektverantwortung bei all<br />

diesen Bauvorhaben liegt in den kompetenten<br />

Händen <strong>der</strong> Mitarbeiterinnen<br />

und Mitarbeiter an den Bauämtern, die<br />

diese komplexen Aufgaben im Zusammenspiel<br />

mit freiberuflichen Partnern<br />

abwickeln.<br />

Fachkompetenz auf Bauherrenseite<br />

ist dabei unerlässlich. Für den Erhalt<br />

unserer Fachkompetenz setzen wir<br />

daher wie<strong>der</strong> verstärkt auf Eigenplanungen.<br />

Und das mit Erfolg, denn die<br />

Eigenplanungen <strong>der</strong> Kolleginnen und<br />

Kollegen können sich sehen lassen.<br />

Ein gelungenes Beispiel ist das „Haus<br />

<strong>der</strong> Berge“, ein Informations- und Bildungszentrum<br />

für den Nationalpark<br />

Berchtesgaden, das im Mai dieses<br />

Jahres eröffnet wurde. Es wurde von<br />

den Kollegen des Staatlichen Bauamts<br />

Traunstein geplant.<br />

Investitionen in die Straßeninfrastruktur<br />

Für die Bundesfernstraßen standen<br />

2013 wie im Vorjahr 1,1 Milliarden<br />

Euro zur Verfügung. Der Schwerpunkt<br />

<strong>der</strong> Investitionen lag auf <strong>der</strong><br />

A 3 zwischen Aschaffenburg und<br />

Würzburg sowie auf <strong>der</strong> A 94 zwischen<br />

München und Pocking. Die neu<br />

gebaute Sinntalbrücke <strong>der</strong> A 7 konnte<br />

dem Verkehr übergeben werden. Daneben<br />

wurden wichtige Projekte an<br />

Bundesstraßen fertiggestellt, wie <strong>der</strong><br />

Neubau <strong>der</strong> B 301 zwischen Fischerhäuser<br />

und Hallbergmoos als Zubringer<br />

zum Flughafen München und die<br />

B 15n zwischen Neufahrn und Ergoldsbach<br />

fertiggestellt.<br />

Im Staatsstraßenbau standen 2013<br />

Realisierungswettbewerb Universitätsklinikum Erlangen, Neubau Operatives Zentrum, 1. Preis Architekten gmp<br />

Generalplanungsgesellschaft mbH, Aachen<br />

ZWOPA-Sanierung <strong>der</strong> A 8 nördlich von München<br />

Sechsstreifiger Ausbau <strong>der</strong> A 8 zwischen Ulm und Augsburg im Rahmen des zweiten Betreibermodells auf Autobahnen<br />

in Bayern<br />

6 bau intern November/Dezember 2013

insgesamt 215 Mio. Euro für Investitionen<br />

zur Verfügung. Über das För<strong>der</strong>programm<br />

nach Art.13f FAG zum Bau<br />

von Staatsstraßenumfahrungen in gemeindlicher<br />

Son<strong>der</strong>baulaust, wurden<br />

rund 30 Mio. Euro investiert. Darin enthalten<br />

sind auch Radwege an Staatsstraßen<br />

und <strong>der</strong> Umbau von bestehenden<br />

Kreuzungen an Staatsstraßen.<br />

Baustellenmanagement<br />

Die Erhaltung <strong>der</strong> Straßeninfrastruktur<br />

spielt eine immer wichtigere<br />

Rolle. 2013 wurde sowohl bei den<br />

Staatsstraßen als auch bei den Bundesfernstraßen<br />

erheblich mehr in die<br />

Bestan<strong>der</strong>haltung als in den Ausbau<br />

bzw. Neubau investiert.<br />

Dies schlägt sich in einer Vielzahl<br />

von Baustellen bei laufendem Verkehr<br />

B 301, Verkehrsfreigabe Isarparallele<br />

nie<strong>der</strong>. Um die Verkehrsbeeinträchtigungen<br />

möglichst gering zu halten,<br />

haben wir das Baustellenmanagement<br />

optimiert und erstmals eine erweiterte<br />

bayernweite Koordination <strong>der</strong> Baustellen<br />

durchgeführt.<br />

Projekte <strong>der</strong> Öffentlich-privaten<br />

Partnerschaft (ÖPP)<br />

Der sechsstreifige Ausbau <strong>der</strong> A 8<br />

zwischen Ulm und Augsburg im Rahmen<br />

des zweiten Betreibermodells<br />

auf Autobahnen in Bayern schreitet<br />

zügig voran. Zwischen Augsburg-<br />

West und Zus marshausen fließt seit<br />

Juli 2013 <strong>der</strong> Verkehr auf <strong>der</strong> neu gebauten<br />

Richtungsfahrbahn. Für das<br />

neue dritte Betreibermodell in Bayern<br />

auf <strong>der</strong> A 94 zwischen Forstinning und<br />

Marktl wurde das europaweite Vergabeverfahren<br />

gestartet. Die Umsetzung<br />

soll als „Verfügbarkeitsmodell“<br />

erfolgen. Die Vergütung erfolgt dabei<br />

in Abhängigkeit von <strong>der</strong> uneingeschränkten<br />

Verfügbarkeit <strong>der</strong> Strecke<br />

und <strong>der</strong> Qualität <strong>der</strong> Leistungen des<br />

Auftraggebers.<br />

Verkehrssicherheitsprogramm<br />

2020<br />

Am 4. Januar 2013 hat Herr Staatsminister<br />

Joachim Herrmann das bayerische<br />

Verkehrssicherheitsprogramm<br />

2020 „Bayern mobil – sicher ans Ziel“<br />

vorgestellt. Wichtigstes Ziel ist es, bis<br />

zum Jahr 2020 die Zahl <strong>der</strong> Verkehrstoten<br />

um 30% zu senken.<br />

Das Verkehrssicherheitsprogramm<br />

umfasst die Bereiche:<br />

1. Information, Verkehrssteuerung und<br />

Fahrzeugausstattung<br />

2. Wahrnehmung und Wahrnehmbarkeit<br />

3. Infrastruktur und Verkehrsraumgestaltung<br />

4. Recht und Überwachung.<br />

Für die bauliche und verkehrstechnische<br />

Umsetzung des Verkehrssicherheitsprogramms<br />

(Bereiche 2 und<br />

3) sollen bis ins Jahr 2020 440 Mio.<br />

Euro investiert werden.<br />

Hochwasser im Mai und Juni<br />

Das Hochwasser im Mai und Juni dieses<br />

Jahres for<strong>der</strong>te in vielen Regionen<br />

Bayerns in beson<strong>der</strong>em Maße<br />

den Einsatz <strong>der</strong> Kolleginnen und Kollegen<br />

<strong>der</strong> <strong>Staatsbauverwaltung</strong>. So waren<br />

wichtige Verkehrsachsen wie die<br />

A 3 bei Passau und Abschnitte <strong>der</strong> A 8<br />

zwischen Rosenheim und <strong>der</strong> Landesgrenze<br />

überflutet. Beson<strong>der</strong>s hart traf<br />

es das Staatliche Bauamt Passau, wo<br />

das eigene Bauamt und auch viele Gebäude<br />

<strong>der</strong> Universität und <strong>der</strong> Hochschule<br />

schwer betroffen waren. Allen,<br />

die sich am Kampf gegen die Fluten<br />

und ihre Folgen eingesetzt haben, gilt<br />

mein herzlicher Dank und Respekt.<br />

Mit Ihrem außerordentlichen Einsatz<br />

vor Ort haben Sie gezeigt, dass die<br />

<strong>Staatsbauverwaltung</strong> gerade in Krisenzeiten<br />

ein funktionieren<strong>der</strong> und<br />

verlässlicher Partner ist.<br />

Erneuerbare Energien<br />

Der Ausbau <strong>der</strong> erneuerbaren Energien<br />

kommt in Bayern mit deutlichen<br />

Zuwachsraten voran. Im Jahr 2012<br />

wurden ca. 18% des Endenergieverbrauchs<br />

in den Sektoren Strom, Wärme<br />

und Kraftstoffe durch erneuerbare<br />

Energien gedeckt. Ihr Anteil am<br />

Stromverbrauch beläuft sich mittlerweile<br />

auf über 30%. Mehr als die Hälfte<br />

<strong>der</strong> neuen Wohngebäude in Bay ern<br />

wird mit erneuerbaren Energien für<br />

Heizung und Warmwasserbereitstellung<br />

als primären Energieträgern geplant.<br />

Energieeinsparverordnung (EnEV)<br />

Am 18. Juni 2010 wurde die Richtlinie<br />

2010/31/EU des Europäischen<br />

Parlaments und des Rates über die<br />

Gesamt energieeffizienz von Gebäuden<br />

veröffentlicht. Die Bundesregierung<br />

hat zur Umsetzung <strong>der</strong> Richtlinie<br />

in nationales Recht das Energieeinsparungsgesetz<br />

geän<strong>der</strong>t und am<br />

16. Oktober 2013 <strong>der</strong> Novellierung<br />

<strong>der</strong> Energieeinsparverordnung zugestimmt.<br />

Die Regelungen werden am<br />

1. Mai 2014 in Kraft treten. Die Oberste<br />

Baubehörde hat die Län<strong>der</strong>interessen<br />

während des Gesetzgebungsverfahrens<br />

koordiniert. Bayern hat sich<br />

dabei stets für technisch umsetzbare<br />

Regelungen eingesetzt, die das Gebot<br />

<strong>der</strong> Wirtschaftlichkeit beachten<br />

und ohne unnötigen bürokratischen<br />

Aufwand vollzogen werden können.<br />

Lei<strong>der</strong> hat <strong>der</strong> Antrag Bayerns, die Anhebung<br />

<strong>der</strong> Anfor<strong>der</strong>ungen an Wohnungsneubauten<br />

auf ein wirtschaftlich<br />

vertretbares Maß von einmalig 12,5%<br />

zu beschränken, im Bundesrat keine<br />

Windpark Büchenbach: Der rechte Turm zeigt den dynamisch<br />

hoch beanspruchten Übergangsbereich zwischen<br />

Stahlturm und Betonringfundament für den ein<br />

ultrahochfester Beton mit Zustimmung im Einzelfall<br />

zum Einsatz kam.<br />

bau intern November/Dezember 2013 7

Mehrheit gefunden. Es ist zu hoffen,<br />

dass die jetzt beschlossenen Standards<br />

den dringend benötigten Neubau<br />

von Wohnungen nicht beeinträchtigen.<br />

Bautechnik<br />

Windkraftanlagen sind hoch beanspruchte<br />

Bauwerke und werden für<br />

eine Nutzungsdauer von ca. 20 Jahren<br />

geplant und errichtet. Sie erreichen<br />

mit innovativen Bauweisen und Baustoffen,<br />

die in <strong>der</strong> Regel einer Zustimmung<br />

im Einzelfall nach Art. 18 und<br />

19 BayBO bedürfen, inzwischen Nabenhöhen<br />

von bis zu 150 m. Der bautechnische<br />

Fortschritt einhergehend<br />

mit <strong>der</strong> zunehmenden Errichtung<br />

von Windkraftanlagen führte daher<br />

zwangsläufig zu einem neuen Aufgabenschwerpunkt<br />

innerhalb <strong>der</strong> Bautechnik<br />

an <strong>der</strong> Obersten Baubehörde.<br />

Zustimmungen im Einzelfall wurden<br />

insbeson<strong>der</strong>e für Son<strong>der</strong>betone, ultrahochfeste<br />

Betone und Spannverfahren<br />

beantragt.<br />

Landesentwicklungsprogramm<br />

Bayern<br />

Die umfassende Reform <strong>der</strong> Landesund<br />

Regionalplanung wurde mit In-<br />

Kraft-Treten des Landesentwicklungsprogramms<br />

Bayern (LEP 2013) am<br />

1. September 2013 abgeschlossen.<br />

Die Regelungsinhalte wurden gestrafft<br />

und auf aktuelle räumliche<br />

Herausfor<strong>der</strong>ungen wie den demographischen<br />

Wandel fokussiert. Das<br />

Anbindungsziel, das <strong>der</strong> Vermeidung<br />

einer Zersiedelung <strong>der</strong> Landschaft<br />

dient, wurde beibehalten. Vor dem<br />

Hintergrund konträrer Interessen und<br />

spezifischer Anfor<strong>der</strong>ungen vor Ort<br />

wurden von politischer Seite mehrere<br />

Ausnahmemöglichkeiten vorgesehen.<br />

Die Gemeinden erhalten somit<br />

mehr Gestaltungsspielraum, zugleich<br />

aber eine höhere Verantwortung. In<br />

Folge des neuen LEP wurde die Zuständigkeit<br />

für die Genehmigung von<br />

Flächennutzungsplänen fast vollständig<br />

auf die Landratsämter übertragen.<br />

Barrierefreiheit<br />

In <strong>der</strong> <strong>Bayerischen</strong> Bauordnung sind<br />

die Weichen zum barrierefreien Bauen<br />

seit langem gestellt: Beim Bau von öffentlich<br />

zugänglichen Gebäuden wird<br />

Barrierefreiheit seit 1974, beim Bau<br />

von Wohnungen seit 2003 gefor<strong>der</strong>t.<br />

Um diese grundsätzliche Anfor<strong>der</strong>ung<br />

zu konkretisieren, haben wir die neue<br />

Experimenteller Wohnungsbau: Erstes fertiggestelltes Pilotprojekt aus dem Modellvorhaben „IQ-Innerstädtische<br />

Wohnquartiere“ in Königsbrunn bei Augsburg. Foto: Karin Sandeck<br />

Nach DIN 18040 „Barrierefreies Bauen“ abzusichern<strong>der</strong><br />

Bereich einer frei im Raum liegenden Treppe<br />

DIN 18040, Planungsnorm für barrierefreie<br />

Gebäude, mit Wirkung zum<br />

1. Juli 2013 als Technische Baubestimmung<br />

bauaufsichtlich eingeführt. Damit<br />

gelten einheitliche, verbindliche<br />

technische Standards, die niemanden<br />

wirtschaftlich überfor<strong>der</strong>n, aber gesamtgesellschaftlich<br />

von großem Nutzen<br />

sind.<br />

Wohnraumför<strong>der</strong>ung<br />

Im März 2013 beschloss <strong>der</strong> Ministerrat<br />

ein Bündel von Maßnahmen<br />

zur Ankurbelung des Wohnungsbaus<br />

sowie zum Erhalt bezahlbaren<br />

Wohnraums. Damit sollen in den Ballungsräumen<br />

Engpässe bei <strong>der</strong> Wohnraumversorgung<br />

beseitigt und <strong>der</strong><br />

ländliche Raum in seiner Funktion als<br />

Wohnstandort gestärkt werden. Über<br />

den Nachtragshaushalt 2014 soll für<br />

die Wohnraumför<strong>der</strong>ung zusätzlich ein<br />

Bewilligungsrahmen von 50 Mio. Euro<br />

sowie für die Studentenwohnraumför<strong>der</strong>ung<br />

von 10 Mio. Euro bereitgestellt<br />

werden. Damit können zusätzlich<br />

rund 500 Mietwohnungen sowie<br />

400 Wohnplätze für Studierende geför<strong>der</strong>t<br />

werden. Gleichzeitig wurden<br />

die För<strong>der</strong>konditionen für die Studentenwohnraumför<strong>der</strong>ung<br />

deutlich verbessert.<br />

Zusammen mit den bisher im Doppelhaushalt<br />

2013/2014 eingestellten<br />

Bewilligungsrahmen in Höhe von 420<br />

Mio. Euro für die Wohnraumför<strong>der</strong>ung<br />

sowie 35 Mio. Euro für die Studentenwohnraumför<strong>der</strong>ung<br />

summiert sich<br />

das Mittelvolumen damit auf über eine<br />

halbe Milliarde Euro.<br />

Experimenteller Wohnungsbau<br />

Bei den im Rahmen des Experimentellen<br />

Wohnungsbaus initiierten<br />

„Wohnmodellen Bayern“ standen<br />

Wohnungsbaumaßnahmen zur Bewältigung<br />

des demographischen Wandels<br />

und des Klimawandels im Blickpunkt.<br />

Insbeson<strong>der</strong>e haben wir die Pilotprojekte<br />

<strong>der</strong> Modellvorhaben „IQ – Innerstädtische<br />

Wohnquartiere“ und „e%<br />

– Energieeffizienter Wohnungsbau“<br />

fortgeführt. Bei den IQ-Projekten geht<br />

es um den Anschub von beson<strong>der</strong>s familien-<br />

und kindgerechtem Wohnraum<br />

mitten in <strong>der</strong> Stadt; die e%-Maßnahmen<br />

zeigen vielfältige Konzepte zum<br />

energiesparenden, ressourcenschonenden<br />

und gleichzeitig wirtschaftlichen<br />

Wohnungsbau im Neubau und<br />

in <strong>der</strong> Bestandsmo<strong>der</strong>nisierung.<br />

Städtebauför<strong>der</strong>ung<br />

Für die Städtebauför<strong>der</strong>ung konnte<br />

das jährliche För<strong>der</strong>mittelvolumen<br />

in Bayern auf hohem Niveau gehalten<br />

werden. 2013 standen 150 Mio.<br />

Euro För<strong>der</strong>gel<strong>der</strong> zur Verfügung. Davon<br />

stellte <strong>der</strong> Bund 45 Mio. Euro, die<br />

Europäische Union 9 Mio. Euro und<br />

8 bau intern November/Dezember 2013

<strong>der</strong> Freistaat den Löwenanteil von 96<br />

Mio. Euro. Mit Hilfe <strong>der</strong> bayerischen<br />

Städtebauför<strong>der</strong>ungsmittel können<br />

beson<strong>der</strong>s strukturschwache Städte<br />

und Gemeinden unterstützt werden.<br />

Kommunen, die den gefor<strong>der</strong>ten kommunalen<br />

Eigenanteil nur in geringem<br />

Umfang aufbringen können, werden<br />

durch die Möglichkeit, den För<strong>der</strong>satz<br />

auf bis zu 80 % anzuheben, beson<strong>der</strong>s<br />

unterstützt. Der ländliche Raum<br />

profitiert mit einem Anteil von 78 %<br />

<strong>der</strong> För<strong>der</strong>mittel am stärksten von <strong>der</strong><br />

Städtebauför<strong>der</strong>ung. Dies belegt eindrucksvoll<br />

die strukturpolitische Bedeutung<br />

<strong>der</strong> Städtebauför<strong>der</strong>ung.<br />

2013 wurden rund 700 Städte,<br />

Märkte und Gemeinden in Bayern von<br />

<strong>der</strong> Städtebauför<strong>der</strong>ung unterstützt.<br />

Gemeinsam mit dem kommunalen<br />

Anteil beliefen sich die Investitionen<br />

<strong>der</strong> öffentlichen Hand und <strong>der</strong> dadurch<br />

ausgelösten privaten Investitionen auf<br />

rund 1,2 Mrd. Euro.<br />

Bayerische Kompensationsverordnung<br />

Das neue Bayerische Naturschutzgesetz<br />

hat die Möglichkeit geschaffen,<br />

mit einer Kompensationsverordnung<br />

Einzelheiten <strong>der</strong> Eingriffsregelung näher<br />

zu bestimmen. Die Bayerische<br />

Staatsregierung hat von dieser Möglichkeit<br />

Gebrauch gemacht und am<br />

7. August 2013 nach intensiver Beteiligung<br />

<strong>der</strong> Obersten Baubehörde und<br />

zahlreichen Än<strong>der</strong>ungen eine Bayerische<br />

Kompensationsverordnung<br />

(BayKompV) beschlossen. Sie enthält<br />

umfangreiche Regelungen zur<br />

Bestimmung <strong>der</strong> erfor<strong>der</strong>lichen Kompensation<br />

(Ausgleich und Ersatz), zur<br />

Berücksichtigung <strong>der</strong> agrarstrukturellen<br />

Belange sowie zur Sicherung<br />

und Unterhaltung <strong>der</strong> Kompensationsmaßnahmen.<br />

Außerdem wird das<br />

neue Instrument Ökokonto, mit dem<br />

Kompensationsmaßnahmen für eine<br />

spätere Verwendung bevorratet werden<br />

können, etabliert. Dabei konnten<br />

wir erreichen, dass keine überzogenen<br />

naturschutzrechtlichen und<br />

fachlichen Standards eingeführt wurden.<br />

Die BayKompV berührt zentrale<br />

Aufgabenfel<strong>der</strong> <strong>der</strong> Landschaftsplanung<br />

in <strong>der</strong> <strong>Staatsbauverwaltung</strong> und<br />

führt zu zahlreichen und umfassenden<br />

Än<strong>der</strong>ungen bei <strong>der</strong> Bearbeitung <strong>der</strong><br />

Landschaftspflegerischen Begleitplanung.<br />

Mit Schulungen und Arbeitshilfen<br />

unterstützen wir das Fachpersonal<br />

<strong>der</strong> Bauämter als auch bei den Landschaftsplanungsbüros<br />

bei <strong>der</strong> Einarbeitung<br />

in die neuen Verfahren, damit<br />

laufende Planungen nicht verzögert<br />

werden.<br />

10 Jahre Vergabeplattform <strong>der</strong><br />

bayerischen <strong>Staatsbauverwaltung</strong><br />

Seit 2003 führt die Bayerische <strong>Staatsbauverwaltung</strong><br />

alle Vergabeverfahren<br />

elektronisch mit www.vergabe.bayern.de<br />

durch. Die unterschiedlichen<br />

Anfor<strong>der</strong>ungen <strong>der</strong> Vergabestellen<br />

und Bieter haben wir bei <strong>der</strong> Weiterentwicklung<br />

<strong>der</strong> Anwendung berücksichtigt<br />

und umgesetzt. Schnittstellen<br />

zu an<strong>der</strong>en standardisierten Anwendungen<br />

wurden geschaffen.<br />

Das mittelfristige Ziel einer Umstellung<br />

auf die zwingende elektronische<br />

Angebotsabgabe wollen wir Schritt für<br />

Schritt erreichen: Wir versenden die<br />

Vergabeunterlagen seit dem 1. Januar<br />

2010 nur noch über die Vergabeplattform<br />

und nicht mehr in Papierform. Bei<br />

Vergabeverfahren oberhalb <strong>der</strong> EU-<br />

Schwellenwerte und einem geschätzten<br />

Auftragswert größer 100.000 Euro<br />

lassen wir seit 1. Oktober 2013 nur<br />

mehr digitale Angebote zu. Bei nationalen<br />

Verfahren und EU-Verfahren bis<br />

100.000 Euro haben die Bieter noch<br />

ein Wahlrecht zwischen <strong>der</strong> schriftlichen<br />

und elektronischen Angebotsabgabe.<br />

Wir haben mit zahlreichen Informationsveranstaltungen<br />

mit den<br />

Verbänden <strong>der</strong> bayerischen Bauwirtschaft<br />

und Schulungsinitiativen für<br />

Auftragnehmer und Auftraggeber die<br />

Akzeptanz <strong>der</strong> Vergabeplattform vorangetrieben.<br />

Im Januar 2012 wurde<br />

die Vergabeplattform für sonstige öffentliche<br />

Auftraggeber in Bayern geöffnet.<br />

Die Stadt Ingolstadt ist Ende<br />

August 2013 als zehnter sonstiger<br />

Auftraggeber unserer Plattform beigetreten.<br />

Für die ausgezeichnete Arbeit<br />

und den großartigen Einsatz im<br />

vergangenen Jahr bedanke ich<br />

mich bei allen Mitarbeiterinnen<br />

und Mitarbeitern <strong>der</strong> Autobahnund<br />

Straßenmeistereien, <strong>der</strong><br />

Bauämter, <strong>der</strong> Autobahndirektionen,<br />

<strong>der</strong> Landesbaudirektion,<br />

<strong>der</strong> Regierungen und <strong>der</strong> Obersten<br />

Baubehörde.<br />

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien<br />

ein frohes Weihnachtsfest,<br />

erholsame Feiertage und ein<br />

gutes neues Jahr.<br />

Städtebauför<strong>der</strong>ung: Einweihung und Eröffnung des Bürgerhauses und <strong>der</strong> Bücherei in <strong>der</strong> neuen Ortsmitte von<br />

Litzendorf am 23.09.2012 unter an<strong>der</strong>em mit Herrn Staatsminister Herrmann, MdL und Frau Staatssekretärin Melanie<br />

Huml. Foto: Edith Obrusnikohne<br />

bau intern November/Dezember 2013 9

Auftakt zur neuen EU-<br />

För<strong>der</strong>periode 2014-2020<br />

im Europäischen Fonds<br />

für regionale Entwicklung<br />

(EFRE)<br />

Franz Langlechner, Dr.-Ing. Josef<br />

Rott<br />

Auffor<strong>der</strong>ung an Kommunen zur<br />

gemeinsamen Abgabe von Interessensbekundungen<br />

Derzeit sind in Bayern insbeson<strong>der</strong>e<br />

die Kommunen aus den beson<strong>der</strong>s<br />

vom demographischen und<br />

wirtschaftsstrukturellen Wandel betroffenen<br />

Gebieten aufgefor<strong>der</strong>t, sich<br />

mit spezifischen örtlichen Problemanalysen<br />

und interkommunalen Handlungsansätzen<br />

um eine För<strong>der</strong>ung<br />

aus <strong>der</strong> EU-Strukturfondsför<strong>der</strong>ung<br />

2014-2020 zu bewerben. Mit den betroffenen<br />

Räumen sollen nachhaltige,<br />

integrierte Konzepte entwickelt und<br />

umgesetzt werden. Der Aufruf ist Teil<br />

<strong>der</strong> Entwicklung des bayerischen Operationellen<br />

Programms zum EFRE und<br />

zeichnet sich durch eine umfassende<br />

Beteiligung <strong>der</strong> lokalen und regionalen<br />

Ebene aus. Entscheidend ist, dass die<br />

Initiativen aus dem Raum selbst kommen<br />

und so maßgeblich auf dem Freiwilligkeits-<br />

und „Bottom-Up“- Prinzip<br />

basieren.<br />

Der Europäische Überbau – die<br />

EU-Strukturfondsför<strong>der</strong>ung<br />

2014-2020<br />

Die Europäische Union (EU) wird<br />

auch in <strong>der</strong> kommenden Programmplanungsperiode<br />

2014-2020 aus den<br />

Europäischen Struktur- und Investitionsfonds<br />

(ESI) wie<strong>der</strong> Mittel für Bayern<br />

zur Verfügung stellen. Von den<br />

Struktur- und Investitionsfonds <strong>der</strong><br />

EU können die Kommunen bei ihrer<br />

Orts- und Stadtentwicklung vor allem<br />

aus dem Europäischen Fonds für regionale<br />

Entwicklung (EFRE) unterstützt<br />

werden. Da dieser Fonds teilweise<br />

von <strong>der</strong> Obersten Baubehörde, Sachgebiet<br />

Städtebauför<strong>der</strong>ung, begleitet<br />

wird (die Fe<strong>der</strong>führung <strong>der</strong> Mittelabwicklung<br />

und <strong>der</strong> Kommunikation<br />

mit den weiteren nationalen und europäischen<br />

Gremien liegt beim <strong>Bayerischen</strong><br />

Wirtschaftsministerium) soll<br />

im vorliegenden Artikel vorwiegend<br />

auf den EFRE eingegangen werden.<br />

Weitere Fonds <strong>der</strong> EU-Strukturfondsför<strong>der</strong>ung<br />

sind <strong>der</strong> Europäische Sozialfonds<br />

(ESF), <strong>der</strong> Kohäsionsfonds (KF),<br />

<strong>der</strong> Europäische Landwirtschaftsfonds<br />

für die Entwicklung des ländlichen<br />

Raums (ELER) und <strong>der</strong> Europäische<br />

Meeres- und Fischereifonds<br />

(EMMF).<br />

Der Europäische Rat hat Schlussfolgerungen<br />

aus den bisherigen För<strong>der</strong>phasen<br />

und den Anfor<strong>der</strong>ungen <strong>der</strong><br />

beteiligten Nationen gezogen und im<br />

Oktober 2010 eine Europa 2020-Strategie<br />

mit dem übergeordneten Ziel<br />

eines intelligenten, nachhaltigen und<br />

integrativen Wachstums vorgestellt.<br />

Dieses Ziel soll durch Investitionen<br />

in Bildung, Forschung und Entwicklung<br />

(intelligentes Wachstum), eine<br />

entschlossene Ausrichtung auf eine<br />

kohlenstoffarme Wirtschaft und eine<br />

wettbewerbsfähige Industrie (nachhaltiges<br />

Wachstum) sowie die vorrangige<br />

Schaffung von Arbeitsplätzen und die<br />

Bekämpfung von Armut (integratives<br />

BIP pro Kopf (EU-27=100)<br />

< 50<br />

50-70<br />

75-90<br />

90-100<br />

100-125<br />

> 125<br />

För<strong>der</strong>katalog (vorläufig)<br />

Drei Kategorien von Regionen<br />

Weniger entwickelte Regionen<br />

Übergangsregionen<br />

Stärker entwickelte Regionen<br />

Wachstum) erreicht werden. Mit <strong>der</strong><br />

allgemeinen strategischen Ausrichtung<br />

gehen fünf EU-Kernziele einher:<br />

1. Beschäftigung auf ein hohes Niveau<br />

bringen und dort halten<br />

2. Forschung und Entwicklung ausbauen<br />

3. Klimawandel entgegenwirken und<br />

Energieaspekte stärken<br />

4. Bildung ausbauen und sichern<br />

5. Armut und soziale Ausgrenzung<br />

vermin<strong>der</strong>n.<br />

Die Umsetzung <strong>der</strong> europäischen<br />

2020-Kernziele ist unter Berücksichtigung,<br />

insbeson<strong>der</strong>e von Län<strong>der</strong>konzepten,<br />

in einem Nationalen Reformprogramm<br />

(NRP) vorzubereiten. Ein<br />

Entwurf zum “Nationalen Reformprogramm<br />

2013” wurde im April 2013<br />

durch die Bundesregierung vorgelegt.<br />

Der Bund bekräftigt darin zur Umset<br />

Entwicklungsstand und vorläufige För<strong>der</strong>kategorien <strong>der</strong> EU-Län<strong>der</strong>, Durchschnitt 2006-2008,<br />

Quelle: Europäische Kommission (2012a)<br />

10 bau intern November/Dezember 2013

Saarland Rheinland-Pfalz<br />

Saarland<br />

Schleswig-Holstein<br />

Schleswig-Holstein<br />

Hamburg<br />

Hamburg<br />

Bremen Lüneburg<br />

Weser-Ems<br />

Bremen<br />

Nie<strong>der</strong>sachsen<br />

Karlsruhe<br />

Baden-Württemberg<br />

Freiburg<br />

Stuttgart<br />

Tübingen<br />

Deutschland<br />

Eligibility simulation 2014-2012, March 2012<br />

GDP/head (PPS), index EU27=100<br />

zung <strong>der</strong> EU-Ziele, an einer wachstumsfreundlichen<br />

Konsolidierung für<br />

Deutschland und Europa festzuhalten,<br />

die Energiewende weiter umzusetzen,<br />

Beschäftigung zu sichern,<br />

Konzepte und Maßnahmen gegen<br />

Fachkräftemangel zu entwickeln, sowie<br />

Bildung und Forschung in erster<br />

Priorität zu halten.<br />

In Ihren Analysen teilt die Europäische<br />

Kommission Regionen in die<br />

Kategorien „weniger entwickelte Regionen“,<br />

„Übergangsregionen“ und<br />

„Stärker entwickelte Regionen“ (siehe<br />

Abb.1) ein. Wobei für Deutschland lediglich<br />

die Kategorien „Übergangsregionen“<br />

und „Stärker entwickelte Regionen“<br />

festgestellt werden (s. Abb.<br />

2). Aber auch in Deutschland gibt es<br />

Schwaben<br />

Mecklenburg-Vorpommern<br />

Mecklenburg-Vorpommern<br />

Bayern<br />

Oberbayern<br />

Brandenburg<br />

Berlin<br />

Berlin<br />

Hannover<br />

Münster<br />

Brandenburg-Südwest<br />

Detmold<br />

Sachsen-Anhalt<br />

Sachsen-Anhalt<br />

Nordrhein-Westfalen<br />

Braunschweig<br />

Düsseldorf<br />

Leipzig<br />

Arnsberg<br />

Dresden<br />

Sachsen<br />

Kassel<br />

Thüringen<br />

Köln<br />

Thüringen<br />

Chemnitz<br />

Gießen<br />

Hessen<br />

Koblenz<br />

Darmstadt<br />

Trier<br />

Rheinland-Pfalz<br />

< 75 (less developed regions)<br />

60- 90 (transition regions)<br />

>= 90 (more developed regions)<br />

Unterfranken<br />

Mittelfranken<br />

Oberfranken<br />

Oberpfalz<br />

Nie<strong>der</strong>bayern<br />

Regional GDP figures: 2007-08-09<br />

Data available March 2012<br />

REGIOgis<br />

0 140 km<br />

© EuroGeographics Association for the administrative boundaries<br />

Vorläufige Einordnung <strong>der</strong> Regionen Deutschlands in die ESI-Fonds Stand: Juli 2012; Quelle: Europäische Kommission<br />

(2012b)<br />

Problemlagen und Handlungserfor<strong>der</strong>nisse,<br />

die auf Grund seiner Größe,<br />

<strong>der</strong> historisch bedingten Entwicklung<br />

und <strong>der</strong> Vielfalt <strong>der</strong> Regionen in den<br />

Regionen unterschiedlich sind. Strukturelle,<br />

wirtschaftliche, soziale und<br />

demographische Unterschiede und<br />

auch gegenläufige Entwicklungstendenzen<br />

zwischen den zentralen und<br />

peripheren Regionen bedingen differenzierte<br />

Entwicklungsstrategien.<br />

Diese Unterschiede werden in einer<br />

Partnerschaftsvereinbarung zwischen<br />

dem Bund, den Län<strong>der</strong>n und <strong>der</strong> Europäischen<br />

Kommission dargelegt.<br />

Mit <strong>der</strong> Partnerschaftsvereinbarung<br />

sollen die im gemeinsamen Strategischen<br />

Rahmen (ESI) dargelegten<br />

Elemente in den nationalen Kontext<br />

übertragen und feste Verpflichtungen<br />

im Hinblick auf die Verwirklichung <strong>der</strong><br />

Ziele <strong>der</strong> Europäischen Union durch<br />

die Programmplanung <strong>der</strong> ESI-Fonds<br />

eingegangen werden. Die Partnerschaftsvereinbarung<br />

ist gleichzeitig<br />

<strong>der</strong> Bezugsrahmen für die Erarbeitung<br />

<strong>der</strong> Operationellen Programme <strong>der</strong><br />

Län<strong>der</strong> und des Bundes. Gegenüber<br />

den zurückliegenden För<strong>der</strong>perioden<br />

wird in <strong>der</strong> kommenden Phase beson<strong>der</strong>er<br />

Wert auf die konkrete Überprüfbarkeit<br />

<strong>der</strong> erreichten Ziele durch die<br />

vorgeschlagenen und durchgeführten<br />

Maßnahmen gelegt werden.<br />

Das Operationelle Programm<br />

2014-2020 des EFRE in Bayern<br />

Der spezifisch bayerische Handlungsansatz<br />

wird in einem eigenen bayerischen<br />

Operationellen Programm zur<br />

EFRE Strukturfondsför<strong>der</strong>ung 2014-<br />

2020 dargelegt und mit den nationalen<br />

und europäischen Zielen abgestimmt.<br />

Das Operationelle EFRE-Programm<br />

für Bayern hat als übergeordnetes Ziel<br />

„Investitionen in Wachstum und Beschäftigung“<br />

formuliert.<br />

Gemäß <strong>der</strong> Europäischen Verordnung<br />

zur Strukturfondsför<strong>der</strong>ung<br />

können Maßnahmen zur nachhaltigen<br />

Stadtentwicklung in einer eigenen Prioritätsachse<br />

umgesetzt werden. Davon<br />

wird im Operationellen Programm<br />

für den EFRE in Bayern Gebrauch<br />

gemacht. Zum Erreichen des Zieles<br />

„Investitionen in Wachstum und Beschäftigung“<br />

werden folgende Prioritätsachsen<br />

formuliert:<br />

1. Stärkung von Forschung, technologischer<br />

Entwicklung und Innovation<br />

2. Stärkung <strong>der</strong> Wettbewerbsfähigkeit<br />

kleiner und mittlerer Unternehmen<br />

3. Klimaschutz und Anpassung an die<br />

Folgen des Klimawandels<br />

4. Nachhaltige Stadt-Umland-Entwicklung.<br />

Für die im Rahmen des EFRE begleiteten<br />

Aspekte <strong>der</strong> Orts- und<br />

Stadtentwicklung ist vor allem die<br />

Prioritätsachse 4 „Nachhaltige Stadt-<br />

Umland-Entwicklung“ für den Flächenstaat<br />

Bayern von Bedeutung.<br />

Nachhaltige Stadt-Umland-Entwicklung<br />

durch interkommunale<br />

Zusammenarbeit<br />

Um Wechselwirkungen in den betroffenen<br />

Teilräumen zu berücksichtigen,<br />

bau intern November/Dezember 2013 11

ist es unabdingbar, größere funktionale<br />

Räume zu betrachten. Daher soll<br />

sich die Umsetzung <strong>der</strong> Prioritätsachse<br />

4 an interkommunale Kooperationen<br />

richten. In tragfähigen Netzwerken<br />

lassen sich mit räumlich und<br />

fachlich abgestimmten Maßnahmen<br />

lokale und regionale Ressourcen besser<br />

nutzen sowie die notwendigen<br />

Anpassungen verträglich, zielgerichtet<br />

und wirkungsvoll umsetzen. Alle<br />

Maßnahmen sind unter umfassen<strong>der</strong><br />

Beteiligung <strong>der</strong> Bürgerschaft und <strong>der</strong><br />

vielfältigen örtlichen Akteure und Interessensvertreter<br />

vorzubereiten und<br />

durchzuführen.<br />

Absicht des zweiphasigen Auswahlverfahrens<br />

ist es, sogenannte „Integrierte<br />

räumliche Entwicklungsmaßnahmen“<br />

(IRE) zu entwickeln und zu<br />

för<strong>der</strong>n. Die Maßnahmen sind auf die<br />

fünf Dimensionen Wirtschaft, Ökologie,<br />

Klima, Soziales und Demographie<br />

auszurichten. Um die Wirksamkeit <strong>der</strong><br />

Maßnahmen bewerten zu können,<br />

werden zudem Aussagen zum funktionalen<br />

Raum, <strong>der</strong> Organisationsstruktur<br />

in <strong>der</strong> interkommunalen Zusammenarbeit,<br />

die abgestimmte Definition von<br />

Problemen, Bedürfnissen und Potentialen<br />

notwendig sein. Zur Umsetzung<br />

<strong>der</strong> fünf Dimensionen wird es um folgende<br />

Handlungsfel<strong>der</strong> gehen: Aktivierung<br />

von Innenentwicklungspotenzialen,<br />

Unterstützung von Quartieren<br />

mit Integrationsbelastungen, Verbesserung<br />

<strong>der</strong> Energieeffizienz, Sicherung<br />

und Aufwertung des Kultur- und<br />

Naturerbes, Verbesserung <strong>der</strong> grünen<br />

Infrastruktur, Stärkung <strong>der</strong> wirtschaftsstrukturellen<br />

Entwicklung sowie um<br />

Integration von Forschung in die Stadt-<br />

und Ortsentwicklung. Von den sich bewerbenden<br />

Kooperationen wird erwartet,<br />

dass sie mindestens zwei dieser<br />

Handlungsfel<strong>der</strong> als Schwerpunkte in<br />

ihren Maßnahmen bearbeiten.<br />

Das Bewerbungs- und Auswahlverfahren<br />

Die Auslobung richtet sich an Kommunen,<br />

darunter mindestens eine Stadt,<br />

die gemeinsam auf ausgewählten<br />

Handlungsfel<strong>der</strong>n in integrierter interkommunaler<br />

Zusammenarbeit tätig<br />

werden wollen (Abb. 3). Eine Berücksichtigung<br />

<strong>der</strong> Planungsregion 14<br />

ist lediglich im thematischen Ziel 4<br />

„Verringerung <strong>der</strong> CO 2<br />

-Emissionen in<br />

allen Branchen <strong>der</strong> Wirtschaft" möglich.<br />

Von den Allianzen wird eine Mindestgröße<br />

von mindestens 20.000<br />

Einwohnern erwartet. Die Auswahl<br />

in <strong>der</strong> ersten Bewerbungsstufe dient<br />

dem Ausscheiden gänzlich ungeeigneter<br />

Bewerbungen. Angestrebt wird,<br />

dass alle entwicklungsfähigen Bewerbungen<br />

im Verfahren bleiben und unterstützt<br />

werden können.<br />

An dem Auswahlverfahren werden<br />

auch die am Operationellen Programm<br />

beteiligten <strong>Bayerischen</strong> Staatsministerien<br />

für Wirtschaft und Medien,<br />

Energie und Technologie, für Umwelt<br />

und Verbraucherschutz, das Staatsministerium<br />

des Innern, für Bau und<br />

Verkehr, sowie für Bildung und Kultus,<br />

Wissenschaft und Kunst sowie<br />

die <strong>Bayerischen</strong> Staatsministerien für<br />

Ernährung, Landwirtschaft und Forsten<br />

(bei Berührungspunkten mit dem<br />

ELER) und das Staatsministerium für<br />

Arbeit und Soziales, Familie und Integration<br />

(bei Berührungspunkten mit<br />

dem ESF), sowie Vertreter des <strong>Bayerischen</strong><br />

Städtetages, des <strong>Bayerischen</strong><br />

Gemeindetages und des <strong>Bayerischen</strong><br />

Landkreistages teilnehmen. Für die<br />

erste Phase reichen Interessensbekundungen.<br />

Diese sind einzureichen<br />

bis zum 31. Dezember 2013 an das<br />

sachgebiet-IIC6@stmi.bayern.de.<br />

Weitere Hinweise zu den detaillierten<br />

Bewerbungs- und Auswahlkriterien<br />

sind zu finden unter<br />

http://www.stmi.bayern.de/buw/<br />

staedtebaufoer<strong>der</strong>ung/aktuelles/<br />

EFRE-För<strong>der</strong>ung; Ziel „Investitionen in Wachstum und Beschäftigung“ 2014-2020;<br />

Kartenentwurf: StMWIVT, Referat Statistik, Analysen, Wirtschafts- und Raumbeobachtung; Stand: August 2013<br />

Autoren<br />

Baudirektor Dipl.-Ing. Franz Langlechner,<br />

Baudirektor Dr.-Ing. Josef Rott,<br />

Oberste Baubehörde<br />

franz.langlechner@stmi.bayern.de<br />

josef.rott@stmi.bayern.de<br />

12 bau intern November/Dezember 2013

Kulturlandschaftliche<br />

Empfehlungen für<br />

Bayern beim Planen<br />

und Bauen<br />

Dr. Christina Kühnau, Peter Blum,<br />

Hansjörg Haslach, Prof. Markus<br />

Reinke, Dr. Wolfgang Zehlius-Eckert<br />

Kulturlandschaft – ein beson<strong>der</strong>er<br />

Wert<br />

Seit Jahrhun<strong>der</strong>ten prägt <strong>der</strong> Mensch<br />

durch Kultivierung die ihn umgebende<br />

Landschaft. Es entstanden „Kulturlandschaften“,<br />

die – je nach ihrer naturräumlichen<br />

Ausstattung und <strong>der</strong> Art<br />

und dem Ausmaß <strong>der</strong> menschlichen<br />

Nutzung – von charakteristischer Eigenart<br />

sind. Dabei reicht das Spektrum<br />

von wenig beeinflussten, wild<br />

Lebensräume entstanden, die heute<br />

Rückzugsorte für zahlreiche seltene<br />

Pflanzen- und Tierarten geworden sind<br />

(z.B. Streuwiesen, Almen, Streuobstwiesen<br />

u.v.a.m.).<br />

Der Gesetzgeber hat diesen beson<strong>der</strong>en<br />

Werten Sorge getragen und<br />

den Schutz <strong>der</strong> Kulturlandschaften in<br />

mehreren Gesetzen verankert, u.a. im<br />

Bundesnaturschutzgesetz (§ 1, Abs.<br />

1 und 4 BNatSchG) o<strong>der</strong> im Raumordnungsgesetz<br />

(§ 2, Abs. 2, Ziffer 5<br />

ROG).<br />

Tatsächlich ist aber fortlaufend ein<br />

schleichen<strong>der</strong>, vielerorts auch rascher<br />

Verlust an kulturlandschaftlichen Werten<br />

zu beobachten. Die Gründe dafür<br />

sind vielfältig: während einerseits die<br />

Landnutzung weiter intensiviert wird,<br />

werden an<strong>der</strong>erseits traditionelle<br />

Wirtschaftsformen aufgegeben, da<br />

Das Projekt „Kulturlandschaftliche<br />

Empfehlungen für Bayern“<br />

Anliegen des Projektes ist die Erhaltung<br />

<strong>der</strong> Vielfalt und Eigenart <strong>der</strong><br />

bay erischen Kulturlandschaften. Dabei<br />

bilden die „Kulturlandschaftlichen<br />

Empfehlungen für Bayern“ den dritten<br />

Baustein eines über mehrere Jahre<br />

laufenden Gesamtprojektes.<br />

Im vorhergehenden Projekt „Entwurf<br />

einer kulturlandschaftlichen Glie<strong>der</strong>ung<br />

Bayerns als Beitrag zur Biodiversität“<br />

(HSWT-ILA & TUM-SMLE,<br />

2011) wurde Bayern flächendeckend<br />

in 61 Kulturlandschaftsräume geglie<strong>der</strong>t.<br />

Je<strong>der</strong> dieser Räume wurde in<br />

Form von Steckbriefen entsprechend<br />

seiner individuellen charakteristischen<br />

Merkmale beschrieben. Dem Entwurf<br />

<strong>der</strong> kulturlandschaftlichen Glie<strong>der</strong>ung<br />

Bayerns liegt dabei ein umfassen<strong>der</strong><br />

Kulturlandschaftsbegriff zugrunde, <strong>der</strong><br />

„jede durch menschliches Handeln<br />

verän<strong>der</strong>te Landschaft unabhängig<br />

von qualitativen Aspekten und normativen<br />

Fragestellungen“ (GAILING &<br />

KEIM 2006: 17) als Kulturlandschaft<br />

definiert. Die kulturlandschaftliche<br />

Glie<strong>der</strong>ung beschäftigt sich daher mit<br />

<strong>der</strong> aktuellen Ausprägung <strong>der</strong> Kulturlandschaft<br />

und verfolgt einen rein<br />

Kreuzberg (LK Freyung-Grafenau): Hecken lassen die radiale Anordnung <strong>der</strong> historischen Waldhufenflur gut in <strong>der</strong> Landschaft erkennen. Foto: Veronika Stegmann, 2009.<br />

anmutenden Naturlandschaften (z.B.<br />

hochalpine Landschaften) über vielfältig<br />

durch traditionelle Nutzungen<br />

geformte Agrarlandschaften bis hin<br />

zu herrschaftlich o<strong>der</strong> religiös überprägten<br />

Landschaften.<br />

Kulturlandschaften sind Zeugnisse<br />

für das Wirken vergangener Generationen.<br />

Indem dieses Wirken auch heute<br />

noch erlebbar ist, können Kulturlandschaften<br />

einen hohen historischen<br />

Wert aufweisen, gleichzeitig haben<br />

sie eine beson<strong>der</strong>e Bedeutung für die<br />

Vielfalt und Eigenart des Landschaftsbildes<br />

und damit für die Erholungseignung.<br />

Im Laufe <strong>der</strong> Jahrhun<strong>der</strong>te<br />

sind zudem durch spezifische Bewirtschaftungsformen<br />

nutzungsgeprägte<br />

die Nutzung von z.B. Wiesentälern<br />

o<strong>der</strong> Nie<strong>der</strong>wäl<strong>der</strong>n heute wirtschaftlich<br />

unrentabel ist. Insbeson<strong>der</strong>e <strong>der</strong><br />

demografische Wandel und <strong>der</strong> Ausbau<br />

<strong>der</strong> Erneuerbaren Energien stellen<br />

neue Herausfor<strong>der</strong>ungen für den<br />

Schutz <strong>der</strong> Kulturlandschaft dar.<br />

beschreibenden, keinen wertenden<br />

Ansatz.<br />

Im folgenden Projekt „Bedeutsame<br />

Kulturlandschaften in Bayern – Entwurf<br />

einer Raumauswahl“ (HSWT-ILA<br />

& TUM-SMLE, 2012) wurden Kulturlandschaften<br />

beson<strong>der</strong>er Wertigkeit in<br />

Bayern identifiziert. Als „bedeutsame<br />

Kulturlandschaft“ wurden dabei Landschaftsausschnitte<br />

bzw. Teilräume<br />

verstanden, die in ihrer Gestalt maßgeblich<br />

von historischen und traditionellen<br />

Prägungen bestimmt werden.<br />

Beide vorhergehenden Projekte<br />

wurden vom <strong>Bayerischen</strong> Landesamt<br />

für Umwelt initiiert und finanziert.<br />

Im dritten und abschließenden Projektbaustein<br />

„Empfehlungen für die<br />

bau intern November/Dezember 2013 13

Kulturlandschaften in Bayern“ werden,<br />

aufbauend auf den Ergebnissen<br />

<strong>der</strong> vorangegangenen Projekte, Empfehlungen<br />

für die Sicherung und Entwicklung<br />

<strong>der</strong> historisch gewachsenen<br />

Eigenart von Kulturlandschaften formuliert,<br />

die es erlauben, mit möglichst<br />

konkretem Raumbezug Hinweise und<br />

Handlungsempfehlungen für den Erhalt<br />

<strong>der</strong> vielfältigen bayerischen Kulturlandschaften<br />

zu geben und Perspektiven<br />

für <strong>der</strong>en weitere Entwicklung im<br />

Rahmen von Planungen und an<strong>der</strong>en<br />

landschaftsbezogenen Entscheidungsprozessen<br />

aufzuzeigen. Die Empfehlungen<br />

werden flächendeckend für<br />

das ganze Land, entsprechend <strong>der</strong> jeweils<br />

charakteristischen Eigenart <strong>der</strong><br />

einzelnen Teilräume, erarbeitet (siehe<br />

unten).<br />

Das Projekt hat eine Laufzeit von<br />

einem Jahr (10/2012 bis 10/2013) und<br />

wird gemeinsam vom <strong>Bayerischen</strong><br />

Landesamt für Umwelt und <strong>der</strong> Obersten<br />

Baubehörde im <strong>Bayerischen</strong><br />

Staatsministerium des Innern, für Bau<br />

und Verkehr getragen. Eine fachliche<br />

Begleitung erfolgt durch regionale<br />

Experten in einer projektbegleitenden<br />

Arbeitsgruppe.<br />

Die Projektbearbeitung liegt bei <strong>der</strong><br />

Hochschule Weihenstephan-Triesdorf,<br />

Institut für Landschaftsarchitektur, in<br />

Kooperation mit <strong>der</strong> Technischen Universität<br />

München, Lehrstuhl für Strategie<br />

und Management <strong>der</strong> Landschaftsentwicklung.<br />

Vorgehensweise<br />

Die räumliche Bezugsbasis für die<br />

Kulturlandschaftlichen Empfehlungen<br />

bilden die 61 Raumeinheiten <strong>der</strong> ersten<br />

Projektphase (s.o.). Ziel ist eine<br />

möglichst komprimierte Darstellung<br />

von Empfehlungen, individuell für<br />

den jeweiligen Raum in kurzer, knapper<br />

Form („Formblatt“).<br />

In einem tabellarischen Eingangsblock<br />

werden die Lage des Raumes,<br />

seine administrativen Zugehörigkeit<br />

sowie die darin befindlichen bedeutsamen<br />

Kulturlandschaften aufgeführt.<br />

Eine Übersicht zu „wesentlichen<br />

Merkmalen und Gefährdungen <strong>der</strong><br />

landschaftlichen Eigenart“ beinhaltet<br />

eine Zusammenfassung <strong>der</strong> entscheidenden,<br />

umsetzungsrelevanten<br />

Ergebnisse <strong>der</strong> vorangegangenen Projektphasen,<br />

um die Argumentationslinie<br />

bzw. die Herleitung <strong>der</strong> Empfehlungen<br />

nachvollziehbar zu machen. Es<br />

werden ausschließlich die Merkmale<br />

herausgestellt, die auch in Empfehlungen<br />

münden, insbeson<strong>der</strong>e Angaben<br />

zu wichtigen Gefährdungspotenzialen.<br />

In <strong>der</strong> „Gesamtsituation“ wird<br />

3<br />

7<br />

11 12<br />

13<br />

1<br />

4<br />

4 6<br />

8<br />

10<br />

15<br />

14<br />

23<br />

24<br />

9 16<br />

2<br />

5<br />

18<br />

19<br />

17<br />

21<br />

27<br />

22<br />

25<br />

26<br />

20<br />

30<br />

37<br />

36<br />

28<br />

33<br />

29<br />

40<br />

38<br />

39<br />

41<br />

45<br />

46<br />

48<br />

47<br />

49<br />

51<br />

50<br />

34<br />

35<br />

34 32<br />

31<br />

58<br />

42<br />

43<br />

54<br />

53<br />

56<br />

52<br />

57 59<br />

60<br />

44<br />

61<br />

55<br />

Bearbeitung:<br />

Institut für Landschaftsarchitektur <strong>der</strong><br />

Hochschule Weihenstephan-Triesdorf<br />

N 1:2.000.000<br />

Lehrstuhl für Strategie und Management <strong>der</strong><br />

Landschaftsentwicklung <strong>der</strong> Technischen Universität München<br />

Entwurf <strong>der</strong> kulturlandschaftlichen Glie<strong>der</strong>ung Bayerns - Übersichtskarte: HSWT-ILA & TUM-SMLE, 2011<br />

14 bau intern November/Dezember 2013

einer gesellschaftlichen Diskussion<br />

erfolgen. Die formulierten Erhaltungsempfehlungen<br />

lassen dennoch Raum<br />

für zahlreiche Entwicklungsalternativen.<br />

Tabellarischer Eingangsblock Kulturlandschaftseinheit „Westallgäu (44)“<br />

eine kurze Einschätzung abgegeben,<br />

wie weit <strong>der</strong> Raum seine landschaftliche<br />

Eigenart erhalten konnte bzw. in<br />

welchem Umfang überformende Entwicklungen<br />

wirksam geworden sind.<br />

Abschließend werden Hinweise auf<br />

weitere Quellen gegeben, die kulturlandschaftlich<br />

relevante Ziel- und Planungsaussagen<br />

enthalten können.<br />

An den tabellarischen Eingangsblock<br />

schließen sich die eigentlichen<br />

Empfehlungen an. Diese werden aufgelistet<br />

und, wenn möglich, zu Themenblöcken<br />

aus Haupt- und Teilzielen<br />

zusammengefasst. Die Reihenfolge<br />

<strong>der</strong> Empfehlungen begründet sich allein<br />

thematisch und spiegelt keine<br />

Schwerpunktsetzung wi<strong>der</strong>. Da die<br />

Empfehlungen für die kulturlandschaftliche<br />

Entwicklung auf den vorangehenden<br />

Projektbausteinen aufbauen,<br />

ist es folgerichtig, dass sich die Empfehlungen<br />

vorrangig auf Erhaltungsaspekte<br />

beziehen. Für Entwicklungsziele<br />

wären zusätzlich Analysedaten<br />

erfor<strong>der</strong>lich gewesen. Zudem kann<br />

eine Erarbeitung von Leitbild-Aussagen<br />

nur zusammen mit den Akteuren<br />

vor Ort, d.h. nur in den Regionen und<br />

auf lokaler Ebene auf <strong>der</strong> Grundlage<br />

Berücksichtigung <strong>der</strong> kulturlandschaftlichen<br />

Empfehlungen in<br />

an<strong>der</strong>en Planungen<br />

Das Projekt ist anwendungsorientiert<br />

und vorrangig auf die Erfor<strong>der</strong>nisse<br />

<strong>der</strong> Raumplanung sowie verschiedener<br />

Fachplanungen auf Landes- und<br />

regionaler Ebene ausgerichtet. Maßstabsbedingt<br />

betreffen die kulturlandschaftlichen<br />

Empfehlungen unmittelbar<br />

die Ebene <strong>der</strong> Landesplanung<br />

(LEP). Hier können sie die Grundlage<br />

für die Formulierung von Zielen und<br />

Grundsätzen nach § 3 ROG (und die<br />

entsprechenden Begründungen) bilden.<br />

Ihre Berücksichtigung ist (mit<br />

konkretisierten Raumbezügen) auch<br />

im Rahmen <strong>der</strong> Regionalplanung und<br />

auf nachfolgenden Planungsebenen<br />

sowie im Rahmen von Fachplanungen<br />

möglich. Für die regionale und die lokale<br />

Ebene können die vorliegenden<br />

Empfehlungen dabei allenfalls erste<br />

Orientierung und Diskussionsgrundlage<br />

sein. Im Weiteren sind hier die<br />

Erhebung detaillierterer Datengrundlagen<br />

und die Entwicklung konkreter<br />

Leitbil<strong>der</strong> mit den regionalen und örtlichen<br />

Akteuren anzuraten.<br />

Die Empfehlungen bilden einen<br />

aus rein fachlich-sektoraler Perspektive<br />

(„Schutzgut Kulturlandschaft“) entwickelten,<br />

nicht mit Zielvorstellungen<br />

an<strong>der</strong>er Raumansprüche bzw. Fachdisziplinen<br />

abgestimmten Beitrag zur<br />

Landschaftsentwicklung. Erst durch<br />

die Übernahme <strong>der</strong> kulturlandschaftlichen<br />

Empfehlungen in die entsprechenden<br />

o.g. Planwerke können ihre<br />

Aussagen verbindlich werden. Die<br />

Empfehlungen entsprechen dabei<br />

in ihrer Aussageschärfe und ihrem<br />

sprachlichen Duktus landes- bzw. regionalplanerischen<br />

Zielformulierungen.<br />

An<strong>der</strong>s als diese besitzen jedoch<br />

die Empfehlungen für die kulturlandschaftlichen<br />

Entwicklungen einen<br />

unverbindlichen, eben empfehlenden<br />

Charakter. Der Empfehlungscharakter<br />

<strong>der</strong> Aussagen relativiert jedoch nicht<br />

<strong>der</strong>en Dringlichkeit, wenn es darum<br />

geht, die Eigenart und Vielfalt <strong>der</strong> bayerischen<br />

Kulturlandschaften für kommende<br />

Generationen zu erhalten.<br />

In diesem Zusammenhang wurde<br />

<strong>der</strong> Begriff „Empfehlungen“ bewusst<br />

bau intern November/Dezember 2013 15

gewählt, um zu betonen, dass es<br />

sich um einen fachlichen Vorschlag<br />

als Diskussionsgrundlage handelt und<br />

Verwechslungen mit den inhaltlich belegten<br />

planerischen Begrifflichkeiten<br />

raumordnerischer Ziele und Grundsätze<br />

zu vermeiden. Dennoch haben<br />

die Empfehlungen einen Zielcharakter,<br />

indem sie auf die Erhaltung <strong>der</strong><br />

Eigenart und Vielfalt <strong>der</strong> bayerischen<br />

Kulturlandschaften abzielen. Sie sollen<br />

für Planer und Entscheidungsträger<br />

eine zielgerichtete Fach- und Informationsbasis<br />

darstellen und in kompakter<br />

Form Orientierung geben bei Entwicklungsfragen,<br />

die die Belange <strong>der</strong> Kulturlandschaft<br />

betreffen.<br />

Literaturverzeichnis<br />

Augenstein, I., Blum, P., Haslach, H. & J. Reh (2010):<br />

Die Kulturlandschaften Bayerns: Vielfalt – Heimat –<br />

Schutzgut. Auf dem Weg zu einer umfassen<strong>der</strong>en Berücksichtigung<br />

<strong>der</strong> bayerischen Kulturlandschaften in<br />

<strong>der</strong> Planung. Schönere Heimat, 3: 185-187.<br />

BFN & BBSR (2011): Kulturlandschaften gestalten! Zum<br />

zukünftigen Umgang mit Transformationsprozessen in<br />

<strong>der</strong> Raum- und Landschaftsplanung. Saarländische Druckerei<br />

& Verlag GmbH.<br />

BÜTTNER, T. (2004): Die historische Kulturlandschaft in<br />

<strong>der</strong> Region Oberfranken-West. Erläuterungsbericht<br />

zum Pilotprojekt. Augsburg, München 2004.<br />

BÜTTNER, T. (2006): Kulturlandschaft als planerisches<br />

Konzept - Die Einbindung des Schutzgutes „historische<br />

Kulturlandschaft“ in <strong>der</strong> Planungsregion Oberfranken-<br />

West. Dissertation an <strong>der</strong> Fakultät VI <strong>der</strong> Technischen<br />

Universität Berlin.<br />

GAILING, L. & K. D. KEIM (2006): Analyse von informellen<br />

und dezentralen Institutionen und Public Governance<br />

mit kulturlandschaftlichem Hintergrund in <strong>der</strong><br />

Beispielregion Barnim. Materialien Nr. 6 herausgegeben<br />

von <strong>der</strong> Berlin-Brandenburgische Akademie <strong>der</strong><br />

Wissenschaften, Berlin. Online verfügbar unter:<br />

http://www.bbaw.de/bbaw/Forschung/Forschungsprojekte/Land/de/bil<strong>der</strong>/arbeitspapier6.pdf<br />

(Stand:<br />

28.09.2011).<br />

GAILING, L. RÖHRING, A. (2008): Kulturlandschaften<br />

als Handlungsräume <strong>der</strong> Regionalentwicklung. Implikationen<br />

des neuen Leitbildes zur Kulturlandschaftsgestaltung.<br />

In: RaumPlanung 136, S. 5 – 10. http://www.<br />

irs-net.de/download/GailingRoehringKulturlandschaft.<br />

pdf.<br />

GESCHÄFTSSTELLE DER MINISTERKONFERENZ<br />

FÜR RAUMORDNUNG IM BUNDESMINISTERIUM<br />

FÜR VERKEHR, BAU UND STADTENTWICKLUNG<br />

(BMVBS, HRSG.) (2006): Leitbil<strong>der</strong> und Handlungsstrategien<br />

für die Raumentwicklung in Deutschland. Berlin.<br />

GÜNNEWIG, D., GRAUMANN, U, NAUMANN, J., PE<br />

TERS, J., POHL, R., REICHMUTH, M., WACHTER, T.,<br />

HEMPP, S., UNGER-URBANOWITZ, O. & ZEIDLER, M.<br />

(2006): Flächenbedarfe und kulturlandschaftliche Auswirkungen<br />

regenerativer Energien am Beispiel <strong>der</strong> Region<br />

Uckermark-Barnim. Abschlussbericht eines Forschungsprojektes<br />

im Rahmen des Forschungsprogramms Aufbau<br />

Ost, i. Auftr. des Bundesamtes für Bauwesen und<br />

Raumordnung. Hannover, Eberswalde, Leipzig, Würzburg.<br />

HSWT-ILA & TUM-SMLE [Institut für Landschaftsarchitektur<br />

<strong>der</strong> Hochschule Weihenstephan-Triesdorf &<br />

Lehrstuhl für Strategie und Management <strong>der</strong> Landschaftsentwicklung<br />

<strong>der</strong> Technischen Universität München]<br />

(2011): Entwurf einer kulturlandschaftlichen Glie<strong>der</strong>ung<br />

Bayerns als Beitrag zur Biodiversität,<br />

Online-Veröffentlichung des <strong>Bayerischen</strong> Landesamtes<br />

für Umweltschutz. http://www.lfu.bayern.de/natur/kulturlandschaft/doc/projektbeschreibung.pdf<br />

HSWT-ILA & TUM-SMLE [Institut für Landschaftsarchitektur<br />

<strong>der</strong> Hochschule Weihenstephan-Triesdorf &<br />

Lehrstuhl für Strategie und Management <strong>der</strong> Landschaftsentwicklung<br />

<strong>der</strong> Technischen Universität München<br />

(2012): „Bedeutsame Kulturlandschaften Bayerns<br />

– Entwurf einer Raumauswahl“. Online-Veröffentlichung<br />

des <strong>Bayerischen</strong> Landesamtes für Umweltschutz.<br />

http://www.lfu.bayern.de/natur/kulturlandschaft/doc/<br />

projektbeschreibung_bedeutsam_kula.pdf<br />

HSWT-ILA & TUM-SMLE [Institut für Landschaftsarchitektur<br />

<strong>der</strong> Hochschule Weihenstephan-Triesdorf &<br />

Lehrstuhl für Strategie und Management <strong>der</strong> Landschaftsentwicklung<br />

<strong>der</strong> Technischen Universität München<br />

(2013): Kulturlandschaftliche Leitbil<strong>der</strong> für Bayern.<br />

Zwischenbericht vom 15.02.2013. unveröffentlicht.<br />

SCHMIDT, C., HAGE, G., GALANDI, R., HANKE, R.,<br />

HOPPENSTEDT, A., KOLODZIEJ, J., STRICKER, M.<br />

(2010): Kulturlandschaft gestalten – Grundlagen. Bundesamt<br />

für Naturschutz, Naturschutz und Biologische<br />

Vielfalt, Heft 103. Landwirtschaftsverlag. Bonn- Bad<br />

Godesberg.<br />

Autoren<br />

Dr.-Ing. Christina Kühnau,<br />

Dipl.-Ing. Peter Blum,<br />

Prof. Dr.-Ing. Markus Reinke,<br />

Hochschule Weihenstephan-Triesdorf,<br />

Dipl.-Ing. Hansjörg Haslach,<br />

Dr.-Ing. Wolfgang Zehlius-Eckert,<br />

Technische Universität München<br />

christina.kuehnau@hswt.de<br />

peter.blum@hswt.de<br />

markus.reinke@hswt.de<br />

haslach@wzw.tum.de<br />

zehlius@wzw.tum.de<br />

Ausstellungseröffnung „Wettbewerb Neubau Strafjustizzentrum Nürnberg“<br />

Am 6. November 2013 eröffnete Herr<br />

Ministerialdirigent Friedrich Geiger vor<br />

zahlreichen interessierten Besuchern<br />

im Forum 4 <strong>der</strong> Obersten Baubehörde<br />

die Ausstellung „Wettbewerb für<br />

den Neubau des Strafjustizzentrums<br />

Nürnberg“. Die Ausstellung zeigt die<br />

Entwürfe und Modelle von fünf Preisträgern<br />

und vier Ankäufen für die Erweiterung<br />

<strong>der</strong> Justiz auf dem ehem.<br />

VAG-Gelände in Nürnberg.<br />

Wir danken Frau Prof. Weinmiller,<br />

<strong>der</strong> Vorsitzenden des Preisgerichts<br />

und Herrn Pfeifer vom Staatlichen<br />

Bauamt Erlangen-Nürnberg für Ihre<br />

fachkundige und lebendige Einführung<br />

in die Wettbewerbsaufgabe und die<br />

Vorstellung <strong>der</strong> Preisträger.<br />

Die Ausstellung war bis zum 28.<br />

November 2013 im Forum 4 <strong>der</strong> OBB<br />

zu sehen.<br />

1. Preis Architekturbüro ZILA Leipzig<br />

(Sachgebiet IIA1)<br />

16 bau intern November/Dezember 2013

Endspurt beim Neubau<br />

des größten OP-Zentrums<br />

Europas<br />

Klinikum <strong>der</strong> Ludwig-Maximilian-<br />

Universität München (LMU), Campus<br />

Großha<strong>der</strong>n<br />

Mathis Gruhn, Bernhard Klingl<br />

Mit dem Neubau des 167 Mio. Euro<br />

teuren OP-Zentrums in Großha<strong>der</strong>n<br />

wird <strong>der</strong> erste Schritt zu einer umfassenden<br />

Erneuerung und Mo<strong>der</strong>nisierung<br />

des Universitätsklinikums<br />

Großha<strong>der</strong>n umgesetzt. 40 Jahre<br />

Krankenhausbetrieb und über 30 Jahre<br />

OP-Betrieb mit jährlich rund 18.000<br />

Operationen sind an dem das Stadtbild<br />

prägenden Klinikum in Großha<strong>der</strong>n<br />

nicht spurlos vorüber gegangen.<br />

Die insgesamt mehr als eine<br />

halbe Million Eingriffe machen eine<br />

grundlegende Mo<strong>der</strong>nisierung des<br />

OP-Bereichs dringend erfor<strong>der</strong>lich.<br />

Medizinische Möglichkeiten, Interdisziplinarität,<br />

technische Infrastruktur<br />

und Hygienestandards haben sich<br />

zudem in den letzten Jahren gewaltig<br />

fortentwickelt. Vor 40 Jahren gab es<br />

we<strong>der</strong> EDV noch Großgeräte (Computertomographen,<br />

Magnetresonanztomographen<br />

u.v.m.) heutiger Vielfalt,<br />

we<strong>der</strong> ambulantes Operieren noch<br />

Holding-Areas, Hybrid-OPs, Laminar-Air-flow-Lüftungsdecken,<br />

multiresistente<br />

Keime, auch keine Energieeinsparverordnung.<br />

Eine Sanierung<br />

des Bestandes wurde abgewogen,<br />

aber hätte bedeutet, im alten OP-<br />

Trakt zeitgleich am Menschen und am<br />

Gebäude zu operieren. Und das über<br />

Jahre hinweg. Das Klinikum befürchtete<br />

zu Recht, Patienten zu verlieren.<br />

Die Lösung hieß: Neu bauen, in <strong>der</strong><br />

Bauphase die alten OPs weiter nutzen<br />

und dann, am Tage X von den alten in<br />

die neuen Säle umziehen. Das Konzept<br />

ging auf. So läuft nun, getrennt<br />

vom Klinikbetrieb, seit 2008 die Baustelle<br />

für das neue Chirurgische Zentrum.<br />